2025届广东省华侨中学普通高中学业水平选择性考试模拟(四)历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届广东省华侨中学普通高中学业水平选择性考试模拟(四)历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 220.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 09:18:22 | ||

图片预览

文档简介

2025年普通高中学业水平选择性考试模拟试题

历史(四)

本试卷共8页,20题。全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、考号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.春秋战国时期,墨家主张“强本节用”,发展生产,以解决民众基本生存问题;又主张“非攻”,反对不义战争,认为战争会给民众带来巨大的痛苦和破坏,提倡通过和平的方式解决争端,保护民众的生命和财产安全。墨家的这些主张

A.萌发了近代人文主义精神 B适应诸侯争霸需要

C充满了对底层民众的关怀 D注重社会自由平等

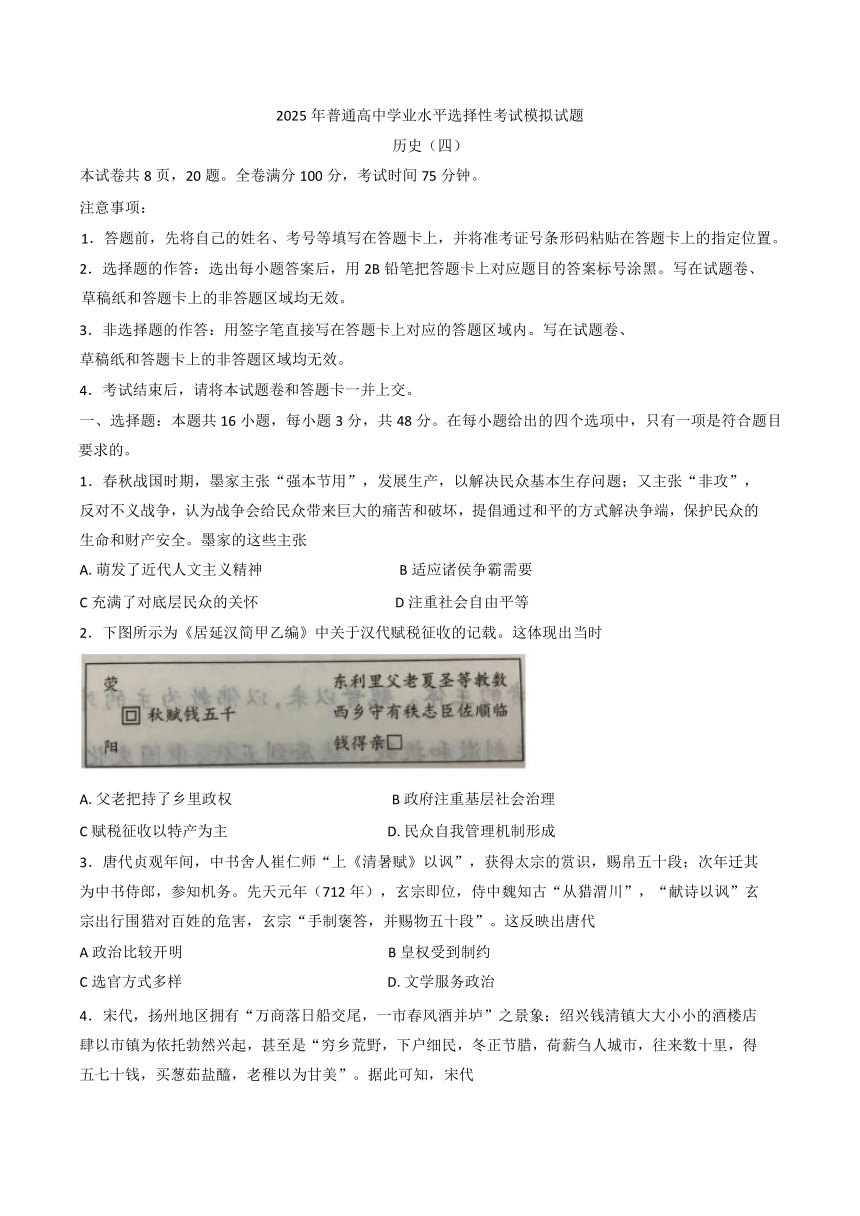

2.下图所示为《居延汉简甲乙编》中关于汉代赋税征收的记载。这体现出当时

A.父老把持了乡里政权 B政府注重基层社会治理

C赋税征收以特产为主 D.民众自我管理机制形成

3.唐代贞观年间,中书舍人崔仁师“上《清暑赋》以讽”,获得太宗的赏识,赐帛五十段;次年迁其为中书侍郎,参知机务。先天元年(712年),玄宗即位,侍中魏知古“从猎渭川”,“献诗以讽”玄宗出行围猎对百姓的危害,玄宗“手制褒答,并赐物五十段”。这反映出唐代

A政治比较开明 B皇权受到制约

C选官方式多样 D.文学服务政治

4.宋代,扬州地区拥有“万商落日船交尾,一市春风酒并垆”之景象;绍兴钱清镇大大小小的酒楼店肆以市镇为依托勃然兴起,甚至是“穷乡荒野,下户细民,冬正节腊,荷薪刍人城市,往来数十里,得五七十钱,买葱茹盐醯,老稚以为甘美”。据此可知,宋代

A政府对市场的管控减弱 B工商业城镇大量兴起

C商品经济居于主导地位 D城镇的经济功能凸显

5.元代从事海上贸易的商人分为两类。一类是从事“官本船”贸易的商人,称“斡脱”。所谓“官本船”即由政府给船给本,选人经营,所得之利官取其七,经营人得三。除此之外政府还给予低息贷款。另一类是下海牟利的私商称“舶商”。这表明,元代

A政府鼓励海外贸易 B外贸税成为国家主要税源

C商人社会地位提高 D.对外征伐的政策有所调整

6.明朝后期,各边防守之寄,益周于前,如各方面有险要者,俱设镇守太监、总兵官、巡抚都御史各一员下人名为三堂”。巡抚是派驻边疆的文官,负责监督军务,参与军事决策,制约总兵官的权力。太监是皇帝的亲信,负责传达皇帝的旨意,检查军事情况,干预军事指挥,影响总兵官的任免。据此可知,“三堂共理”的格局

A.实际弱化了明朝边防 B.加强了军队战斗能力

C.有效澄清了边防吏治 D消除了地方割据隐患

7.1891年,丁汝昌率舰队访问日本和南洋各国后,曾向清廷建议:“从前所购船舰,经历多年,已成旧式,机器渐滞,运用不灵,比较外洋新式快船,速率悬异,且快炮未备,难资战守,一旦有事,恐难支柱,迫及时增购船炮,以备防御。”但清廷“未允所请”。这表明

A.战后赔款导致了海军军费不足 B清政府缺乏世界眼光与危机意识

C经济落后阻碍军事近代化进程 D.备战不足是甲午战争战败的主因

8.下图为1911年的一幅漫画《武昌民军攻毁督署》。该漫画隐喻着

A.国内民族矛盾上升 B革命的形势日益严峻

C民主共和根基不牢 D.清政府统治危在旦夕

9.1942年春,苏北敌后抗日根据地的盐阜行署和淮海行署均建立了贸易局,控制根据地的内外贸易,收缴相应税费;新四军财经部下设的税务局,负责调节和控制税率。上述举措旨在

A.减轻农民赋税负担 B打破日军“囚笼”政策

C提升持久抗战能力 D.发展新民主主义经济

10.“一五”计划期间,全国各地大量人才涌入石家庄,再加上其他机械、印染、服装等行业的发展,石家庄城市人口增长到40多万,市区在业人口287243人,纺织系统总人数为48010人,几乎占全市在业人口的18%据此可推知

A.国家实行有计划的经济建设 B.“一五”计划促使工业布局更趋合理

C社会主义工业建设掀起高潮 D纺织工业已成为中国工业支柱产业

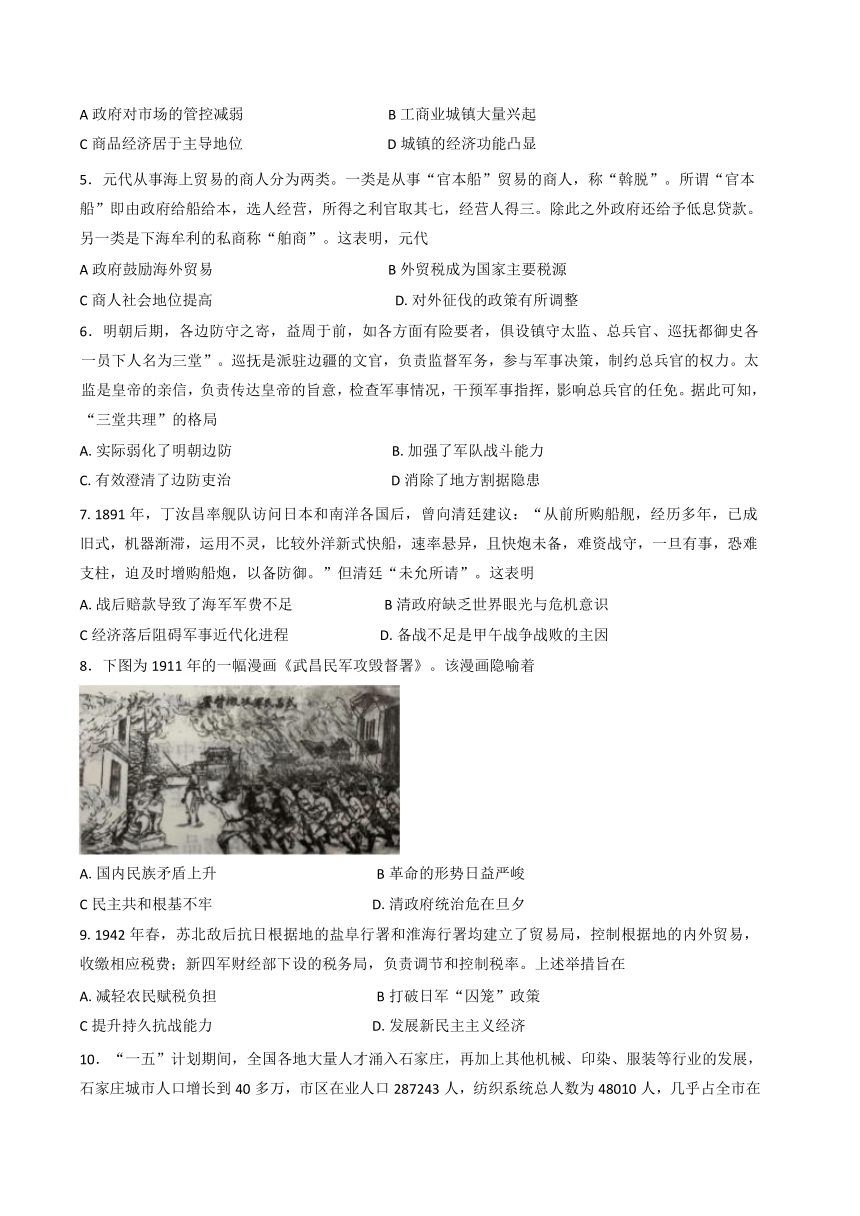

11.下图所示为2010--2019年我国社会保障与就业支出情况。据此可知,我国

A.脱贫攻坚取得决定性胜利 B.民生保障能力有所增强

C基本实现社会主义现代化 D注重发挥市场调节作用

12.有学者认为:“波斯人没有建立一个具有完全的组织的帝国,没有把他们的原则'昭示被征服的各地,不能把各属地造成为一个和谐的“全体”。波斯人在这些民族中并没有获得内在的合法性的承认:波斯人没有把他们的法律原则或者敕令条例树立起来。”据此可知,波斯帝国

A.通过武力连接不同文明区 B.各地区文明孤立发展

C国家治理未实现有效整合 D君主专制受到了冲击

13.13世纪晚期,英国伦敦大概有6万居民,他们生活中每年所食用谷物为17.5万夸特,粮食需求的扩大导致谷物和农副产品价格普遍上涨,吸引领主和农民将剩余的谷物运到城市出售,农民也会从城市中购买他们所需要而又不能生产的物品。这反映了当时伦敦

A城乡交流的日益活跃 B.庄园经济得到发展

C摆脱了封建领主控制 D城市自治色彩浓厚

14.机器大工业使得英国农业和家庭手工业完全分离,把居民从农业地区赶往城市,农村人口从占据全国人口一大半到1831年的27.7%彻底破坏了封建宗法关系,农村的阶级关系简化为大地主、大租地农场主、农业工人三大阶级。这主要反映出当时英国

A城市化发展导致农业衰落 B圈地运动激化了社会矛盾

C生产力发展改变人口结构 D.工业革命改变了社会关系

15法国史学家马克·布洛赫在《奇怪的战败写在 1940年的证词》中记述道:“前线的战士经常对后方的民众感到不满。当前者躺在坚硬的阵地上难以人眠之时,后者则睡在舒适的房间里安枕无忧;当前者的头顶上是扫射而过的机枪子弹之时,后方的商店里却是一派生意兴隆的和平景象。”这一记述

A.说明法国阶级矛盾尖锐 B意在号召民众共担卫国责任

C探求了法国速败的原因 D宣扬了法国的和平主义思想

16.20世纪80年代以来,新兴国家贸易额迅速提升,对外贸易依存度也不断增加。2001年新加坡的贸易依存度约为277% 印度约为206% 泰国约为110% 韩国为34.8%马来西亚为91.3% 据此可知,这些国家

A.社会经济的发展隐藏着危机 B.已卷人资本主义世界市场

C实现了国内外资源合理调配 D主导了国际贸易的新秩序

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 从唐末到北宋,中小地主和自耕农的子弟通过科举进入到国家政权队伍里面,成为士大夫的主体,成为儒学学者的主体。魏晋以来,以佛教为主的外来文化的进入及其本土化发展,对中国本土的思想产生刺激和挑战。从唐到五代,中国文化的价值遭到很大破坏,宋初士大夫对五代的社会风气特别是士风的败坏非常痛恨,理学的出现,承担了重建价值体系的职能。

-摘编自陈来《宋代理学概说》

材料二 在“格物致知”的内容中,朱熹指出,“天地之间,上是天,下是地,中间有许多日月星辰,山川草木,人物禽兽,此皆形而下之器也。然这形而下之器中,便各有自个道理,此便是形而上之道。所谓格物,便是要就这形而下之器,穷得那形而上之道理而已”。于出,

-摘编自任超、刘威《论朱熹“格物致知”思想的两面性》

材料三 理学家们比较自觉地注意对世界本源的探讨,接触到了思维和存在的关系问题,而不仅仅注重于对人生、伦理问题的探讨。科技的创造发明中,如果不承认客观世界的存在,不承认事物实有其理,不承认获得知识必须接触事物,那么一切科学研究都无从谈起。

-摘编自葛艳红《宋代理学对宋代科技发展的促进作用》

(1)根据材料一,指出宋代理学兴起的原因。(6分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,谈谈你对朱熹“格物致知”思想的理解。(8分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一1899年1月,英国极端主义分子柯曾出任印度总督,悍然将孟加拉省分治,这一举措激起了孟加拉人民猛烈的反抗。1910年,英印政府颁布《印度出版法》,该法规定:对“煽动性”的出版物给予苛重的罚款并加以没收。所谓“煽动性”的出版物的含义极宽,几乎包括一切对政府有主见的批评。1919年,《印度政府法》出台,该法确定了印度实行责任政府制度,给予印度人民代表一些实际权力,但仅限于很小的行政范围。该法还规定:中央受任负责的事项有铁路交通、邮政电报、造币等中央政府有权拨给总督分类使用的行政、教会和国防费用以及支付英王所任命官员的薪俸或养老金;财政参事必须从英国财政部中物色。印度民众逐渐看清了英印政府宪政的本质,随之而起的是民族解放运动的复兴。在此情况下,英印政府决定以高压政策代替怀柔政策。印度土邦有近600个,殖民政府根据各邦的实力和不同情况,分别采取不同的统治方式。

-摘编自孙玉玲,景东升《二十世纪前半期英国对印度殖民统治政策的特点》材料二19世纪后期,当美德法等国采用新技术出现日新月异现象时,英国人仍满足于“世界工厂”的荣耀和殖民地带来的巨大利益。作为一个后发国家,德国运用了政府的力量,使经济成倍的增长,而奉行“自由”经济制度的英国则只能听任企业自生自灭,生产“自由”调整。同时,德国又是一个具有浓厚封建性和军国主义传统的国家,特别具有侵略性和攻击性,尤其垂涎英国等老牌国家手中的广阔殖民地。英国和广大殖民地半殖民地的矛盾一开始就是很尖锐的,一旦时机成熟,殖民地挣脱宗主国的控制便只是时日问题了。

-摘编自刘景华《关于英国“衰落”问题的再思考》

(1)根据材料一,概括20世纪前半期英国对印度殖民政策的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析英国殖民统治衰落的原因。(8分)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料 近代中国面临亡国灭种危机,从传统向现代转型中,家国天下观式微与民族国家观萌发相伴而行。一批先进人物、留学归国青年和政党组织汲取部分西方进步思潮并加以本土化改造加速民族意识整体觉醒和国家观念再塑造。

-摘编自冯庆想、赵舒雅《近代中国的民族国家观:历史脉络和思想争鸣》

围绕“近代中国的民族国家观”这一主题,自拟论题,结合中国近代史进行阐释。(要求:论题明确,逻辑通顺,史论结合,表述清晰)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一关于资本主义市场经济体制与我国的社会主义市场经济体制,有学者认为,前者的计划是指导性、预测性的计划,对企业的约束力很小,后者的计划是我国宏观调控的“主心骨”。西方资本主义国家针对市场缺陷,引入政府干预,属于“顺向替代”,我国针对政府全面控制、干预经济的弊端,引入市场调节,属于“逆向替代”。在货币政策的实施上,德国的联邦银行、美国的美联储和法国的法兰西银行,一般都有自主性,政府不能对其发号施令,而我国银行必须在国务院的领导下,制定和实施货币政策。

-摘编自刘儒、周丽涛《市场与政府相互替代的不同模式及其特点的比较分析》

材料二

1996-2025年中华人民共和国五年规划(计划)时间、主要任务及实施情况

规划(计划) 时间 主要任务 实施情况

“九五”计划 1996-2000年 全面完成现代化建设的第二步战略部署,到2000年,人均国民生产总值比1980年翻两番 从容应对亚洲金融危机、宏观调控、软着陆

“十五”计划 2001-2005年 为实现现代化建设的第三个战略目标开好局;以发展为主题,以结构调整为主线 生态建设、环保、经济与社会的可持续发展

“十一五”规划 2006--2010年 与全面建设小康社会相适应,设计目标及指标,同时,紧扣科学发展、和谐发展 初步进入科学发展轨道

“十二五”规划 2011-2015年 转变经济发展方式,提升综合国力和人民物质文化生活水平 科学发展

“十三五”规划 2016-2020年 践行新发展理念,全面建成小康社会 全面发展

“十四五”规划 2021-2025年 为实现中国式现代化目标开好局 高质量发展

-摘编自姜佳莹、胡鞍钢《五年规划:坚持长期主义实现中国式现代化》

(1)根据材料一,概括资本主义和社会主义市场经济体制的不同点。(4分)

(2)就材料二所示的中国某一规划(计划)进行论述。(要求;说明所选规划或计划,论述须有史实依据,逻辑清晰)(8分)

参考答案

一、选择题

1.C【解析】根据材料“强本节用”“非攻”“解决民众基本生存问题”“保护民众的生命和财产安全”可知,墨家的这些主张充满了对底层民众的关怀,故C项正确。近代人文精神强调的人的作用和价值,主要是社会层面的作用和价值,排除A项;墨家主张“非攻”,不能适应争霸的需要,排除B项;材料未涉及对社会自由平等的重视,排除D项。

2.B【解析】这片简文说明当时是以里为单位课赋的,收赋的时间为秋季;收赋的人员,除里正外,也有里父老;从程序上讲,他们将秋赋钱收上来后,要直接交给乡吏(乡有秩、乡佐或乡啬夫等)处理,这主要是因为“父老”在里中声望高、影响大,有父老的协助与配合,可以减少征赋过程中的阻力,更加便于政府秋赋顺利征收,这反映出汉代政府重视基层社会治理故B项正确。父老不属于基层行政人员,且“把持了”的说法从材料无法体现,排除A项;材料并没有体现“特产”,不能说明其是赋税征收的主体,排除C项;材料没有体现民众“自我管理”,排除D项。

3.A【解析】根据材料中官员以诗讽谏得到皇帝的赏识并获得赐物和升迁,可知唐代政治比较开明,故A项正确。官员讽谏受到赏识,不能说明皇权受到制约,排除B项;材料涉及官员的升迁,但无法说明选官方式多样,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

4.D【解析】根据材料万商落日船交尾”“荷薪刍人城市,往来数十里,得五七十钱,买葱茹盐醯,老稚以为甘美"可知,宋代城镇经济蓬勃发展,反映出当时城镇经济功能凸显,故D项正确。材料没有涉及政府的作用,排除A项;B项从材料无法体现,排除;当时占主导地位的仍是自然经济,而不是商品经济,排除C项。

5.A【解析】根据材料“政府给船给本,选人经营,所得之利官取其七,经营人得三”“政府还给予低息款”可知,元政府为从事海上贸易的商人提供资金船只,体现出政府鼓励海外贸易,故A项正确。材没有具体说明外贸税在整个国家税收中的比重,因无法得出“外贸税成为国家主要税源”的结论,排除项;材料不能体现商人的社会地位,且C项与史实符,排除;材料主要涉及的是元代的海外贸易,未涉对外征伐政策,排除D项。

6.A【解析】根据材料“巡抚....制约总兵官的权力”太监....检查军事情况,干预军事指挥,影响总兵官的任免”可知,总兵官的权力受到过度制约,实际上化了明朝边防,故A项正确。军队指挥受到多方制约和干预,战斗能力没有得到加强.排除B项;结合所学可知,宦官专权不利于澄清边防吏治,排除C项;项与材料主旨不符,排除。

7.B【解析】根据材料“机器渐滞,运用不灵,比较外洋新式快船,速率悬异”“未允所请”可知,清政府缺乏世界眼光与危机意识,故B项正确。结合所学知识可知,当时海军军费不足主要是由于清政府挪用海军军费修造颐和园,而非战争赔款,排除A项;材料未反映海军军备落后是由于经济落后,排除C项;备战不足是甲午战争失败的原因之一,但不是主因,排除 D项。

8.D【解析】根据材料时间“1911年”和漫画可知,该漫画描绘了民军攻打湖广总督府时战火连天、民军斗志昂扬占领总督府的画面,反映了革命势力势如破竹,暗示着清政府的统治危在旦夕,故D项正确。材料体现了当时国内阶级矛盾尖锐,未体现国内民族矛盾上升,排除A项;材料体现的是清朝统治危机,而非革命形势严峻,排除B项;材料是对武昌起义的描绘,当时民主共和体制尚未建立,排除C项。

9.C【解析】根据材料“控制根据地的内外贸易”“收缴相应税费”以及“调节和控制税率”,再结合1942年日军对敌后抗日根据地的扫荡可知,上述举措旨在提高军队的经济保障,有助于持久抗战,故C项正确。材料没有涉及农民的赋税负担情况,排除A项;“囚笼”政策主要是1940年日军在华北地区实施的,目的是通过修筑公路、铁路等交通线,形成包围网,分割和封锁抗日根据地,排除B项;D项在材料中无法体现,排除。

10.C【解析】根据材料可知工业化带来了城市化,工业的发展有力地促进城市发展,故C项正确。A项与材料主旨不符,排除;材料只涉及石家庄一个城市,不能说明“一五”计划对全国工业布局的影响,排除B项;材料中没有比较,不能说明纺织工业成为中国工业的支柱产业,且这一说法与史实不符,排除D项。

11.B【解析】根据材料中的数据可知我国社会保障支出在2010-2019年大幅增长,这说明民生保障能力有所增强,故B项正确。2020年,我国的脱贫攻坚战取得决定性胜利,与材料时间不符,排除A项;2035年,中国将基本实现社会主义现代化,与材料时间不符,排除C项;社会保障制度的实施与市场调节无关,而是依靠政府宏观调控,排除D项。

12.C【解析】根据材料可知,波斯人建立起庞大的帝国,但“没有把他们的原则“昭示”被征服的各地”“在这些民族中并没有获得内在的合法性的承认”,这说明波斯帝国的国家治理未实现有效整合,故C项正确。A项从材料无法得出,排除;波斯帝国各地存在联系,“孤立发展”的说法与史实不符,排除B项;材料未涉及“君主专制”的内容,排除D项。

13.A【解析】由材料可知13世纪晚期,市民的粮食需求吸引农民将剩余的谷物运到城市出售,农民也从城市购买生活所需,说明当时伦敦城乡交流日益活跃,故A项正确。材料体现的是城市与乡村间的商品交换,而非庄园经济的发展,排除B项;材料无法说明伦敦摆脱了封建领主的控制,排除C项;材料未体现城市自治,排除D项。

14.D【解析】据材料可知,机器大工业的发展改变了农村产业结构、人口结构,封建宗法关系瓦解,形成大地主、大租地农场主、农业工人三大阶级这主要反映了工业革命的发展改变了社会关系,故D项正确。材料并未提及城市化发展导致农业衰落,排除A项;圈地运动是服务于农业资本的发展,确实可能导致社会矛盾激化,但这与材料主旨不符,排除B项;“生产力发展改变人口结构”只是材料部分信息,不符合材料主旨,排除C项。

15.C【解析】根据材料“奇怪的战败”“前线的战士经

常对后方的民众感到不满”“后者则睡在舒适的房间里安枕无忧”“商店里却是一派生意兴隆的和平景象”可知,不仅前线的法军救亡图存的意志消失无余,且后方的法国民众也没有参与到战争中的意识,因此这一记述探求了法国速败的原因,故C项正确。材料体现的是法国民众对战争的态度,不能说明阶级矛盾尖锐,排除A项;这一记述主要描述了法国军人的不满情绪及民众爱国主义的缺失,并非号召民众共担卫国责任,排除B项;D项与材料主旨不符,排除。

16.A【解析】根据材料可知20世纪80年代以来,广大新兴国家对外贸易依存度不断增加,这不利于这些国家经济的健康发展,故A项正确。B、D两项均与史实不符,排除;C项材料无法体现,排除。

二、非选择题

17.(1)原因:魏晋以来佛教、道教所带来的文化挑战唐宋之际的社会变迁;科举制的影响;价值体系重建的需要;儒家知识分子的推动。(6分,任答三点即可)

(2)理解:朱熹所谓的“形而下”实质上是指客观的物质世界;其所谓的“形而上”实质上为封建伦理道德;他的“格物致知”思想本质上是服务于封建专制等级秩序的需要;在客观上对封建科技文化的发展有促进作用。(8分)

18.(1特点:高压与怀柔并举;控制舆论,奴化思想;各省的经济权利归属殖民政府;分而治之。(6分,任答三点即可)

(2)原因:英吉利民族的创新和进取精神逐渐消退;自由主义的负面影响;国际格局的变化和外部势力的挑战;殖民帝国的体制性矛盾;殖民地人民的反抗。(8分,任答四点即可)

19示例:

论题:从“家国天下”到民族国家意识的转变推动了社会发展。(2分)

阐释:传统的中国社会秩序建立在“家国天下”的观念上,强调宗族观念与伦理道德,统治阶层利用礼法制度和儒家伦理道德维系国家的稳定。19世纪中叶,西方列强的侵略使中国面临严重的民族危机,西方强调主权、国民平等与独立的民族国家思想逐渐传入中国,挑战着传统秩序的权威。甲午中日战争之后,为救亡图存,民族资产阶级开始反思传统的国家体制和政治理念,试图从西方寻找新的国家认同模式。戊戌变法、辛亥革命等事件标志着中国传统家国天下"观念逐步向现代民族国家意识的转型。(8分)

总之,从“家国天下”到“民族国家”的转变,反映了晚清至五四时期中国社会的深刻变革,为中国现代历史的发展奠定了基础。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为唯一的评分标准)

20.(1)产生背景不同:社会主义市场经济是克服计划经济体制的不足,而资本主义市场经济干预是在经济危机发生后被迫实施的。银行的自主性不同:我国加强对银行的监管,而资本主义国家银行有较强的自主性。经济宏观调控作用不同:社会主义市场经济调控作用更强,资本主义市场经济的约束力较小。(4分,任答两点即可)

21.(2)示例:

所选规划(计划):“九五”计划。(2分)

论述:1992年中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的目标,推动经济体制改革的深化。在此基础上,我国通过“九五”计划全面完成现代化建设的第二步战略部署,人民生活水平显著提高,社会主义现代化建设取得瞩目成就,为中国加入世界贸易组织奠定了良好基础,加快了中华民族伟大复兴的进程。(4分)

结论:“九五”计划发展任务的完成,是我国经济不断发展、改革不断深化的反映,也是党和国家不断推进社会主义建设事业的体现。(2分)

历史(四)

本试卷共8页,20题。全卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、考号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.春秋战国时期,墨家主张“强本节用”,发展生产,以解决民众基本生存问题;又主张“非攻”,反对不义战争,认为战争会给民众带来巨大的痛苦和破坏,提倡通过和平的方式解决争端,保护民众的生命和财产安全。墨家的这些主张

A.萌发了近代人文主义精神 B适应诸侯争霸需要

C充满了对底层民众的关怀 D注重社会自由平等

2.下图所示为《居延汉简甲乙编》中关于汉代赋税征收的记载。这体现出当时

A.父老把持了乡里政权 B政府注重基层社会治理

C赋税征收以特产为主 D.民众自我管理机制形成

3.唐代贞观年间,中书舍人崔仁师“上《清暑赋》以讽”,获得太宗的赏识,赐帛五十段;次年迁其为中书侍郎,参知机务。先天元年(712年),玄宗即位,侍中魏知古“从猎渭川”,“献诗以讽”玄宗出行围猎对百姓的危害,玄宗“手制褒答,并赐物五十段”。这反映出唐代

A政治比较开明 B皇权受到制约

C选官方式多样 D.文学服务政治

4.宋代,扬州地区拥有“万商落日船交尾,一市春风酒并垆”之景象;绍兴钱清镇大大小小的酒楼店肆以市镇为依托勃然兴起,甚至是“穷乡荒野,下户细民,冬正节腊,荷薪刍人城市,往来数十里,得五七十钱,买葱茹盐醯,老稚以为甘美”。据此可知,宋代

A政府对市场的管控减弱 B工商业城镇大量兴起

C商品经济居于主导地位 D城镇的经济功能凸显

5.元代从事海上贸易的商人分为两类。一类是从事“官本船”贸易的商人,称“斡脱”。所谓“官本船”即由政府给船给本,选人经营,所得之利官取其七,经营人得三。除此之外政府还给予低息贷款。另一类是下海牟利的私商称“舶商”。这表明,元代

A政府鼓励海外贸易 B外贸税成为国家主要税源

C商人社会地位提高 D.对外征伐的政策有所调整

6.明朝后期,各边防守之寄,益周于前,如各方面有险要者,俱设镇守太监、总兵官、巡抚都御史各一员下人名为三堂”。巡抚是派驻边疆的文官,负责监督军务,参与军事决策,制约总兵官的权力。太监是皇帝的亲信,负责传达皇帝的旨意,检查军事情况,干预军事指挥,影响总兵官的任免。据此可知,“三堂共理”的格局

A.实际弱化了明朝边防 B.加强了军队战斗能力

C.有效澄清了边防吏治 D消除了地方割据隐患

7.1891年,丁汝昌率舰队访问日本和南洋各国后,曾向清廷建议:“从前所购船舰,经历多年,已成旧式,机器渐滞,运用不灵,比较外洋新式快船,速率悬异,且快炮未备,难资战守,一旦有事,恐难支柱,迫及时增购船炮,以备防御。”但清廷“未允所请”。这表明

A.战后赔款导致了海军军费不足 B清政府缺乏世界眼光与危机意识

C经济落后阻碍军事近代化进程 D.备战不足是甲午战争战败的主因

8.下图为1911年的一幅漫画《武昌民军攻毁督署》。该漫画隐喻着

A.国内民族矛盾上升 B革命的形势日益严峻

C民主共和根基不牢 D.清政府统治危在旦夕

9.1942年春,苏北敌后抗日根据地的盐阜行署和淮海行署均建立了贸易局,控制根据地的内外贸易,收缴相应税费;新四军财经部下设的税务局,负责调节和控制税率。上述举措旨在

A.减轻农民赋税负担 B打破日军“囚笼”政策

C提升持久抗战能力 D.发展新民主主义经济

10.“一五”计划期间,全国各地大量人才涌入石家庄,再加上其他机械、印染、服装等行业的发展,石家庄城市人口增长到40多万,市区在业人口287243人,纺织系统总人数为48010人,几乎占全市在业人口的18%据此可推知

A.国家实行有计划的经济建设 B.“一五”计划促使工业布局更趋合理

C社会主义工业建设掀起高潮 D纺织工业已成为中国工业支柱产业

11.下图所示为2010--2019年我国社会保障与就业支出情况。据此可知,我国

A.脱贫攻坚取得决定性胜利 B.民生保障能力有所增强

C基本实现社会主义现代化 D注重发挥市场调节作用

12.有学者认为:“波斯人没有建立一个具有完全的组织的帝国,没有把他们的原则'昭示被征服的各地,不能把各属地造成为一个和谐的“全体”。波斯人在这些民族中并没有获得内在的合法性的承认:波斯人没有把他们的法律原则或者敕令条例树立起来。”据此可知,波斯帝国

A.通过武力连接不同文明区 B.各地区文明孤立发展

C国家治理未实现有效整合 D君主专制受到了冲击

13.13世纪晚期,英国伦敦大概有6万居民,他们生活中每年所食用谷物为17.5万夸特,粮食需求的扩大导致谷物和农副产品价格普遍上涨,吸引领主和农民将剩余的谷物运到城市出售,农民也会从城市中购买他们所需要而又不能生产的物品。这反映了当时伦敦

A城乡交流的日益活跃 B.庄园经济得到发展

C摆脱了封建领主控制 D城市自治色彩浓厚

14.机器大工业使得英国农业和家庭手工业完全分离,把居民从农业地区赶往城市,农村人口从占据全国人口一大半到1831年的27.7%彻底破坏了封建宗法关系,农村的阶级关系简化为大地主、大租地农场主、农业工人三大阶级。这主要反映出当时英国

A城市化发展导致农业衰落 B圈地运动激化了社会矛盾

C生产力发展改变人口结构 D.工业革命改变了社会关系

15法国史学家马克·布洛赫在《奇怪的战败写在 1940年的证词》中记述道:“前线的战士经常对后方的民众感到不满。当前者躺在坚硬的阵地上难以人眠之时,后者则睡在舒适的房间里安枕无忧;当前者的头顶上是扫射而过的机枪子弹之时,后方的商店里却是一派生意兴隆的和平景象。”这一记述

A.说明法国阶级矛盾尖锐 B意在号召民众共担卫国责任

C探求了法国速败的原因 D宣扬了法国的和平主义思想

16.20世纪80年代以来,新兴国家贸易额迅速提升,对外贸易依存度也不断增加。2001年新加坡的贸易依存度约为277% 印度约为206% 泰国约为110% 韩国为34.8%马来西亚为91.3% 据此可知,这些国家

A.社会经济的发展隐藏着危机 B.已卷人资本主义世界市场

C实现了国内外资源合理调配 D主导了国际贸易的新秩序

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一 从唐末到北宋,中小地主和自耕农的子弟通过科举进入到国家政权队伍里面,成为士大夫的主体,成为儒学学者的主体。魏晋以来,以佛教为主的外来文化的进入及其本土化发展,对中国本土的思想产生刺激和挑战。从唐到五代,中国文化的价值遭到很大破坏,宋初士大夫对五代的社会风气特别是士风的败坏非常痛恨,理学的出现,承担了重建价值体系的职能。

-摘编自陈来《宋代理学概说》

材料二 在“格物致知”的内容中,朱熹指出,“天地之间,上是天,下是地,中间有许多日月星辰,山川草木,人物禽兽,此皆形而下之器也。然这形而下之器中,便各有自个道理,此便是形而上之道。所谓格物,便是要就这形而下之器,穷得那形而上之道理而已”。于出,

-摘编自任超、刘威《论朱熹“格物致知”思想的两面性》

材料三 理学家们比较自觉地注意对世界本源的探讨,接触到了思维和存在的关系问题,而不仅仅注重于对人生、伦理问题的探讨。科技的创造发明中,如果不承认客观世界的存在,不承认事物实有其理,不承认获得知识必须接触事物,那么一切科学研究都无从谈起。

-摘编自葛艳红《宋代理学对宋代科技发展的促进作用》

(1)根据材料一,指出宋代理学兴起的原因。(6分)

(2)根据材料二、三并结合所学知识,谈谈你对朱熹“格物致知”思想的理解。(8分)

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(14分)

材料一1899年1月,英国极端主义分子柯曾出任印度总督,悍然将孟加拉省分治,这一举措激起了孟加拉人民猛烈的反抗。1910年,英印政府颁布《印度出版法》,该法规定:对“煽动性”的出版物给予苛重的罚款并加以没收。所谓“煽动性”的出版物的含义极宽,几乎包括一切对政府有主见的批评。1919年,《印度政府法》出台,该法确定了印度实行责任政府制度,给予印度人民代表一些实际权力,但仅限于很小的行政范围。该法还规定:中央受任负责的事项有铁路交通、邮政电报、造币等中央政府有权拨给总督分类使用的行政、教会和国防费用以及支付英王所任命官员的薪俸或养老金;财政参事必须从英国财政部中物色。印度民众逐渐看清了英印政府宪政的本质,随之而起的是民族解放运动的复兴。在此情况下,英印政府决定以高压政策代替怀柔政策。印度土邦有近600个,殖民政府根据各邦的实力和不同情况,分别采取不同的统治方式。

-摘编自孙玉玲,景东升《二十世纪前半期英国对印度殖民统治政策的特点》材料二19世纪后期,当美德法等国采用新技术出现日新月异现象时,英国人仍满足于“世界工厂”的荣耀和殖民地带来的巨大利益。作为一个后发国家,德国运用了政府的力量,使经济成倍的增长,而奉行“自由”经济制度的英国则只能听任企业自生自灭,生产“自由”调整。同时,德国又是一个具有浓厚封建性和军国主义传统的国家,特别具有侵略性和攻击性,尤其垂涎英国等老牌国家手中的广阔殖民地。英国和广大殖民地半殖民地的矛盾一开始就是很尖锐的,一旦时机成熟,殖民地挣脱宗主国的控制便只是时日问题了。

-摘编自刘景华《关于英国“衰落”问题的再思考》

(1)根据材料一,概括20世纪前半期英国对印度殖民政策的特点。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析英国殖民统治衰落的原因。(8分)

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料 近代中国面临亡国灭种危机,从传统向现代转型中,家国天下观式微与民族国家观萌发相伴而行。一批先进人物、留学归国青年和政党组织汲取部分西方进步思潮并加以本土化改造加速民族意识整体觉醒和国家观念再塑造。

-摘编自冯庆想、赵舒雅《近代中国的民族国家观:历史脉络和思想争鸣》

围绕“近代中国的民族国家观”这一主题,自拟论题,结合中国近代史进行阐释。(要求:论题明确,逻辑通顺,史论结合,表述清晰)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。(12分)

材料一关于资本主义市场经济体制与我国的社会主义市场经济体制,有学者认为,前者的计划是指导性、预测性的计划,对企业的约束力很小,后者的计划是我国宏观调控的“主心骨”。西方资本主义国家针对市场缺陷,引入政府干预,属于“顺向替代”,我国针对政府全面控制、干预经济的弊端,引入市场调节,属于“逆向替代”。在货币政策的实施上,德国的联邦银行、美国的美联储和法国的法兰西银行,一般都有自主性,政府不能对其发号施令,而我国银行必须在国务院的领导下,制定和实施货币政策。

-摘编自刘儒、周丽涛《市场与政府相互替代的不同模式及其特点的比较分析》

材料二

1996-2025年中华人民共和国五年规划(计划)时间、主要任务及实施情况

规划(计划) 时间 主要任务 实施情况

“九五”计划 1996-2000年 全面完成现代化建设的第二步战略部署,到2000年,人均国民生产总值比1980年翻两番 从容应对亚洲金融危机、宏观调控、软着陆

“十五”计划 2001-2005年 为实现现代化建设的第三个战略目标开好局;以发展为主题,以结构调整为主线 生态建设、环保、经济与社会的可持续发展

“十一五”规划 2006--2010年 与全面建设小康社会相适应,设计目标及指标,同时,紧扣科学发展、和谐发展 初步进入科学发展轨道

“十二五”规划 2011-2015年 转变经济发展方式,提升综合国力和人民物质文化生活水平 科学发展

“十三五”规划 2016-2020年 践行新发展理念,全面建成小康社会 全面发展

“十四五”规划 2021-2025年 为实现中国式现代化目标开好局 高质量发展

-摘编自姜佳莹、胡鞍钢《五年规划:坚持长期主义实现中国式现代化》

(1)根据材料一,概括资本主义和社会主义市场经济体制的不同点。(4分)

(2)就材料二所示的中国某一规划(计划)进行论述。(要求;说明所选规划或计划,论述须有史实依据,逻辑清晰)(8分)

参考答案

一、选择题

1.C【解析】根据材料“强本节用”“非攻”“解决民众基本生存问题”“保护民众的生命和财产安全”可知,墨家的这些主张充满了对底层民众的关怀,故C项正确。近代人文精神强调的人的作用和价值,主要是社会层面的作用和价值,排除A项;墨家主张“非攻”,不能适应争霸的需要,排除B项;材料未涉及对社会自由平等的重视,排除D项。

2.B【解析】这片简文说明当时是以里为单位课赋的,收赋的时间为秋季;收赋的人员,除里正外,也有里父老;从程序上讲,他们将秋赋钱收上来后,要直接交给乡吏(乡有秩、乡佐或乡啬夫等)处理,这主要是因为“父老”在里中声望高、影响大,有父老的协助与配合,可以减少征赋过程中的阻力,更加便于政府秋赋顺利征收,这反映出汉代政府重视基层社会治理故B项正确。父老不属于基层行政人员,且“把持了”的说法从材料无法体现,排除A项;材料并没有体现“特产”,不能说明其是赋税征收的主体,排除C项;材料没有体现民众“自我管理”,排除D项。

3.A【解析】根据材料中官员以诗讽谏得到皇帝的赏识并获得赐物和升迁,可知唐代政治比较开明,故A项正确。官员讽谏受到赏识,不能说明皇权受到制约,排除B项;材料涉及官员的升迁,但无法说明选官方式多样,排除C项;D项与材料主旨不符,排除。

4.D【解析】根据材料万商落日船交尾”“荷薪刍人城市,往来数十里,得五七十钱,买葱茹盐醯,老稚以为甘美"可知,宋代城镇经济蓬勃发展,反映出当时城镇经济功能凸显,故D项正确。材料没有涉及政府的作用,排除A项;B项从材料无法体现,排除;当时占主导地位的仍是自然经济,而不是商品经济,排除C项。

5.A【解析】根据材料“政府给船给本,选人经营,所得之利官取其七,经营人得三”“政府还给予低息款”可知,元政府为从事海上贸易的商人提供资金船只,体现出政府鼓励海外贸易,故A项正确。材没有具体说明外贸税在整个国家税收中的比重,因无法得出“外贸税成为国家主要税源”的结论,排除项;材料不能体现商人的社会地位,且C项与史实符,排除;材料主要涉及的是元代的海外贸易,未涉对外征伐政策,排除D项。

6.A【解析】根据材料“巡抚....制约总兵官的权力”太监....检查军事情况,干预军事指挥,影响总兵官的任免”可知,总兵官的权力受到过度制约,实际上化了明朝边防,故A项正确。军队指挥受到多方制约和干预,战斗能力没有得到加强.排除B项;结合所学可知,宦官专权不利于澄清边防吏治,排除C项;项与材料主旨不符,排除。

7.B【解析】根据材料“机器渐滞,运用不灵,比较外洋新式快船,速率悬异”“未允所请”可知,清政府缺乏世界眼光与危机意识,故B项正确。结合所学知识可知,当时海军军费不足主要是由于清政府挪用海军军费修造颐和园,而非战争赔款,排除A项;材料未反映海军军备落后是由于经济落后,排除C项;备战不足是甲午战争失败的原因之一,但不是主因,排除 D项。

8.D【解析】根据材料时间“1911年”和漫画可知,该漫画描绘了民军攻打湖广总督府时战火连天、民军斗志昂扬占领总督府的画面,反映了革命势力势如破竹,暗示着清政府的统治危在旦夕,故D项正确。材料体现了当时国内阶级矛盾尖锐,未体现国内民族矛盾上升,排除A项;材料体现的是清朝统治危机,而非革命形势严峻,排除B项;材料是对武昌起义的描绘,当时民主共和体制尚未建立,排除C项。

9.C【解析】根据材料“控制根据地的内外贸易”“收缴相应税费”以及“调节和控制税率”,再结合1942年日军对敌后抗日根据地的扫荡可知,上述举措旨在提高军队的经济保障,有助于持久抗战,故C项正确。材料没有涉及农民的赋税负担情况,排除A项;“囚笼”政策主要是1940年日军在华北地区实施的,目的是通过修筑公路、铁路等交通线,形成包围网,分割和封锁抗日根据地,排除B项;D项在材料中无法体现,排除。

10.C【解析】根据材料可知工业化带来了城市化,工业的发展有力地促进城市发展,故C项正确。A项与材料主旨不符,排除;材料只涉及石家庄一个城市,不能说明“一五”计划对全国工业布局的影响,排除B项;材料中没有比较,不能说明纺织工业成为中国工业的支柱产业,且这一说法与史实不符,排除D项。

11.B【解析】根据材料中的数据可知我国社会保障支出在2010-2019年大幅增长,这说明民生保障能力有所增强,故B项正确。2020年,我国的脱贫攻坚战取得决定性胜利,与材料时间不符,排除A项;2035年,中国将基本实现社会主义现代化,与材料时间不符,排除C项;社会保障制度的实施与市场调节无关,而是依靠政府宏观调控,排除D项。

12.C【解析】根据材料可知,波斯人建立起庞大的帝国,但“没有把他们的原则“昭示”被征服的各地”“在这些民族中并没有获得内在的合法性的承认”,这说明波斯帝国的国家治理未实现有效整合,故C项正确。A项从材料无法得出,排除;波斯帝国各地存在联系,“孤立发展”的说法与史实不符,排除B项;材料未涉及“君主专制”的内容,排除D项。

13.A【解析】由材料可知13世纪晚期,市民的粮食需求吸引农民将剩余的谷物运到城市出售,农民也从城市购买生活所需,说明当时伦敦城乡交流日益活跃,故A项正确。材料体现的是城市与乡村间的商品交换,而非庄园经济的发展,排除B项;材料无法说明伦敦摆脱了封建领主的控制,排除C项;材料未体现城市自治,排除D项。

14.D【解析】据材料可知,机器大工业的发展改变了农村产业结构、人口结构,封建宗法关系瓦解,形成大地主、大租地农场主、农业工人三大阶级这主要反映了工业革命的发展改变了社会关系,故D项正确。材料并未提及城市化发展导致农业衰落,排除A项;圈地运动是服务于农业资本的发展,确实可能导致社会矛盾激化,但这与材料主旨不符,排除B项;“生产力发展改变人口结构”只是材料部分信息,不符合材料主旨,排除C项。

15.C【解析】根据材料“奇怪的战败”“前线的战士经

常对后方的民众感到不满”“后者则睡在舒适的房间里安枕无忧”“商店里却是一派生意兴隆的和平景象”可知,不仅前线的法军救亡图存的意志消失无余,且后方的法国民众也没有参与到战争中的意识,因此这一记述探求了法国速败的原因,故C项正确。材料体现的是法国民众对战争的态度,不能说明阶级矛盾尖锐,排除A项;这一记述主要描述了法国军人的不满情绪及民众爱国主义的缺失,并非号召民众共担卫国责任,排除B项;D项与材料主旨不符,排除。

16.A【解析】根据材料可知20世纪80年代以来,广大新兴国家对外贸易依存度不断增加,这不利于这些国家经济的健康发展,故A项正确。B、D两项均与史实不符,排除;C项材料无法体现,排除。

二、非选择题

17.(1)原因:魏晋以来佛教、道教所带来的文化挑战唐宋之际的社会变迁;科举制的影响;价值体系重建的需要;儒家知识分子的推动。(6分,任答三点即可)

(2)理解:朱熹所谓的“形而下”实质上是指客观的物质世界;其所谓的“形而上”实质上为封建伦理道德;他的“格物致知”思想本质上是服务于封建专制等级秩序的需要;在客观上对封建科技文化的发展有促进作用。(8分)

18.(1特点:高压与怀柔并举;控制舆论,奴化思想;各省的经济权利归属殖民政府;分而治之。(6分,任答三点即可)

(2)原因:英吉利民族的创新和进取精神逐渐消退;自由主义的负面影响;国际格局的变化和外部势力的挑战;殖民帝国的体制性矛盾;殖民地人民的反抗。(8分,任答四点即可)

19示例:

论题:从“家国天下”到民族国家意识的转变推动了社会发展。(2分)

阐释:传统的中国社会秩序建立在“家国天下”的观念上,强调宗族观念与伦理道德,统治阶层利用礼法制度和儒家伦理道德维系国家的稳定。19世纪中叶,西方列强的侵略使中国面临严重的民族危机,西方强调主权、国民平等与独立的民族国家思想逐渐传入中国,挑战着传统秩序的权威。甲午中日战争之后,为救亡图存,民族资产阶级开始反思传统的国家体制和政治理念,试图从西方寻找新的国家认同模式。戊戌变法、辛亥革命等事件标志着中国传统家国天下"观念逐步向现代民族国家意识的转型。(8分)

总之,从“家国天下”到“民族国家”的转变,反映了晚清至五四时期中国社会的深刻变革,为中国现代历史的发展奠定了基础。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为唯一的评分标准)

20.(1)产生背景不同:社会主义市场经济是克服计划经济体制的不足,而资本主义市场经济干预是在经济危机发生后被迫实施的。银行的自主性不同:我国加强对银行的监管,而资本主义国家银行有较强的自主性。经济宏观调控作用不同:社会主义市场经济调控作用更强,资本主义市场经济的约束力较小。(4分,任答两点即可)

21.(2)示例:

所选规划(计划):“九五”计划。(2分)

论述:1992年中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的目标,推动经济体制改革的深化。在此基础上,我国通过“九五”计划全面完成现代化建设的第二步战略部署,人民生活水平显著提高,社会主义现代化建设取得瞩目成就,为中国加入世界贸易组织奠定了良好基础,加快了中华民族伟大复兴的进程。(4分)

结论:“九五”计划发展任务的完成,是我国经济不断发展、改革不断深化的反映,也是党和国家不断推进社会主义建设事业的体现。(2分)

同课章节目录