2025届湖南省长沙市一中城南中学高三下学期一模历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届湖南省长沙市一中城南中学高三下学期一模历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 247.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 09:28:55 | ||

图片预览

文档简介

2025届高三一模

历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单选题(共48分)

1.(本题3分)在中世纪的西欧,国王颁布给城市的特许状一般会规定:任何人(逃奴)来到这个市镇,只要住满一年零一天,就可免受其先前主人的追捕;此后,除了国王以外的任何人对他都不再有领主权,即他成了自由人。这些规定()

A.巩固了西欧封君封臣制度

B.有利于国家治理模式变革

C.源自资本主义经济的推动

D.旨在提高城市自治的水平

2.(本题3分)1972年,日本首相田中角荣上任伊始,抢在美国前面与中国实现了邦交正常化。1973年9月,日本与北越签署联合声明,宣布建交。1973年10月,第四次中东战争爆发,引发第一次石油危机,日本采取了与其盟国美国截然不同的“新中东政策”,改善与阿拉伯国家的关系,从而成功摆脱了石油危机。由此可推知,20世纪70年代,日本外交()

A.彻底摆脱了“冷战思维”的影响

B.朝着“大国外交”方向转型

C.是资本主义阵营开始分化的例证

D.助推世界多极化趋势的发展

3.(本题3分)《天朝田亩制度》中规定凡天下田,天下人同耕”。孙中山在三民主义中提出“平均地权”。《中国土地法大纲》明确规定“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”。据材料分析,三大土地政策()

A.都明确提出了废除封建地主土地所有制 B.均维护农民利益并取得农民的广泛支持

C.都体现反封建土地制度和关注民生理念 D.付诸实践后都一定程度满足了农民需求

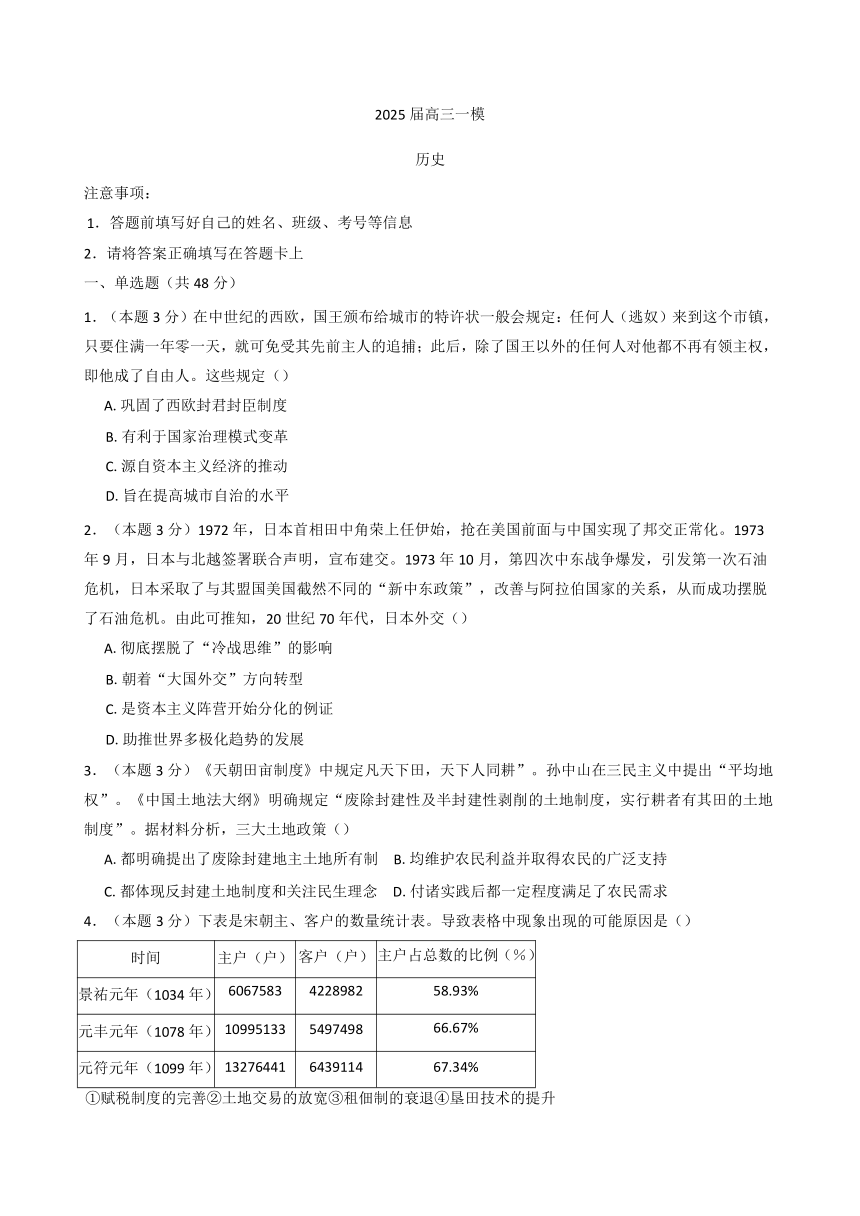

4.(本题3分)下表是宋朝主、客户的数量统计表。导致表格中现象出现的可能原因是()

时间 主户(户) 客户(户) 主户占总数的比例(%)

景祐元年(1034年) 6067583 4228982 58.93%

元丰元年(1078年) 10995133 5497498 66.67%

元符元年(1099年) 13276441 6439114 67.34%

①赋税制度的完善②土地交易的放宽③租佃制的衰退④垦田技术的提升

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

5.(本题3分)下表为战国时期部分郡名一览。据此可知()

郡名 河东郡 云中郡 黔中郡 渔阳郡 琅琊郡 上党郡

设置国 魏秦 赵、秦 楚、秦 燕秦 秦 赵、韩、秦

A.统一依赖于郡县制度 B.秦在全国推广郡县制

C.划郡依犬牙交错原则 D.地方的治理渐趋一致

6.(本题3分)新文化运动时期,众多中国人积极投身探寻国家民族前途的浪潮中,某青年学生由衷地说:“须提着灯笼,满街找超人;拿着棍子,满街打魔鬼。”以下解释正确的是()

A.“灯笼”喻指否定中体西用的思想 B.“超人”喻指富有改革意愿的地方势力

C“棍子”喻指推翻旧有秩序的革命手段 D“魔鬼”喻指束缚人性的封建礼教

7.(本题3分)据公元前212年记载,来自东部滨海的一方士卢生与另一方士交谈时,指责“始皇为人,天性刚戾自用......贪于权势至如此”。始皇大怒,亲自下令调查与这两个方士相关联的文人并处死。对这一现象合理的解释是()

A.为秦朝的灭亡埋下种子 B.群众舆论对统治的压力

C.对儒学进行严重的打压 D.统治者治理的昏庸无能

8.(本题3分)1997年11月,国家工商行政管理局会同公安部、国家税务总局联合下发了《关于对无照经营进行综合治理的通知》,专门成立了由有关部门参加的无照经营综合治理工作小组,在全国范围内对无照经营进行了清理和取缔。据不完全统计,全国共清理了无照经营户130多万户。这反映了()

A.国家积极规范市场秩序 B.国家在市场经济体制下发挥指导作用

C.城市经济体制改革深化 D.国家对国有经济以及集体经济的保护

9.(本题3分)明朝政府编修《大明一统志》,所构建的疆域观未包括边疆地区尤其是长城以外的三北”。清朝前期设一统志馆,隶属于内阁,选用内阁、翰林院等官员充任,《大清一统志》由各省县、蒙古等藩属、部分海外朝贡国的地志汇编而成。清朝这一举措()

A.意在构建新型“大一统”观念 B.说明统治者具备近代国家观念

C.进一步拓展了清朝前期的疆域 D.强化了对思想文化的全面控制

10.(本题3分)如表史载先秦至隋代黄河决溢改道基本情况表,据如表推断,导致这些变化的主要因素是()

时代 基本情况

先秦、秦 决溢改道的记载很少

西汉 决溢达十次之多,其中五次都导致了改道

东汉 决溢一次。前期河患严重,王景治黄后河患减轻

魏晋一隋 长期安流,三百多年只有三次决溢

A.治河官员的贤患 B.历史记述的疏密 C.农耕区域的伸缩 D.封建王朝的盛衰

11.(本题3分)1982年,《国家体育锻炼标准》重新修订,确立了以青少年为重点的全民健身体育和以奥运会为最高层次的竞技体育协同发展,实现体育腾飞”的指导思想。这()

A.基于学校向工农开门的要求 B.蕴含着全面发展的教育理念

C.体现了国家建设的时代需求 D.得益于科教兴国战略的实施

12.(本题3分)1914年正月初一、有人记道:官厅禁止民间过旧年,而社会习惯不能改也,官亦无如之何,乃放假一天,定元旦、端午、中秋、冬至为四节,从俗从宜,非势力所能强迫也。”这反映出,当时中国()

A.习俗变迁蕴含民族主义思想 B.社会生活呈现新旧并存特征

C.封建文化对习俗的影响深远 D.共和观念缺乏深厚群众基础

13.(本题分)21世纪初,在浙江省上山遗址中出土了外形单调的大口盘.侈口釜.直口罐等陶器,发现夹炭陶片胎土中夹杂着大量的稻壳,经测定属于栽培稻范畴。另外还出土了大量的组合性砸器刮削器等磨制石器,以及发现了结构比较完整的木结构建筑基址。这充分反映了()

A.手工业.畜牧业与农业分离 B.人类开始定居生活

C.新石器时代的生产生活模式 D.中国早期国家形成

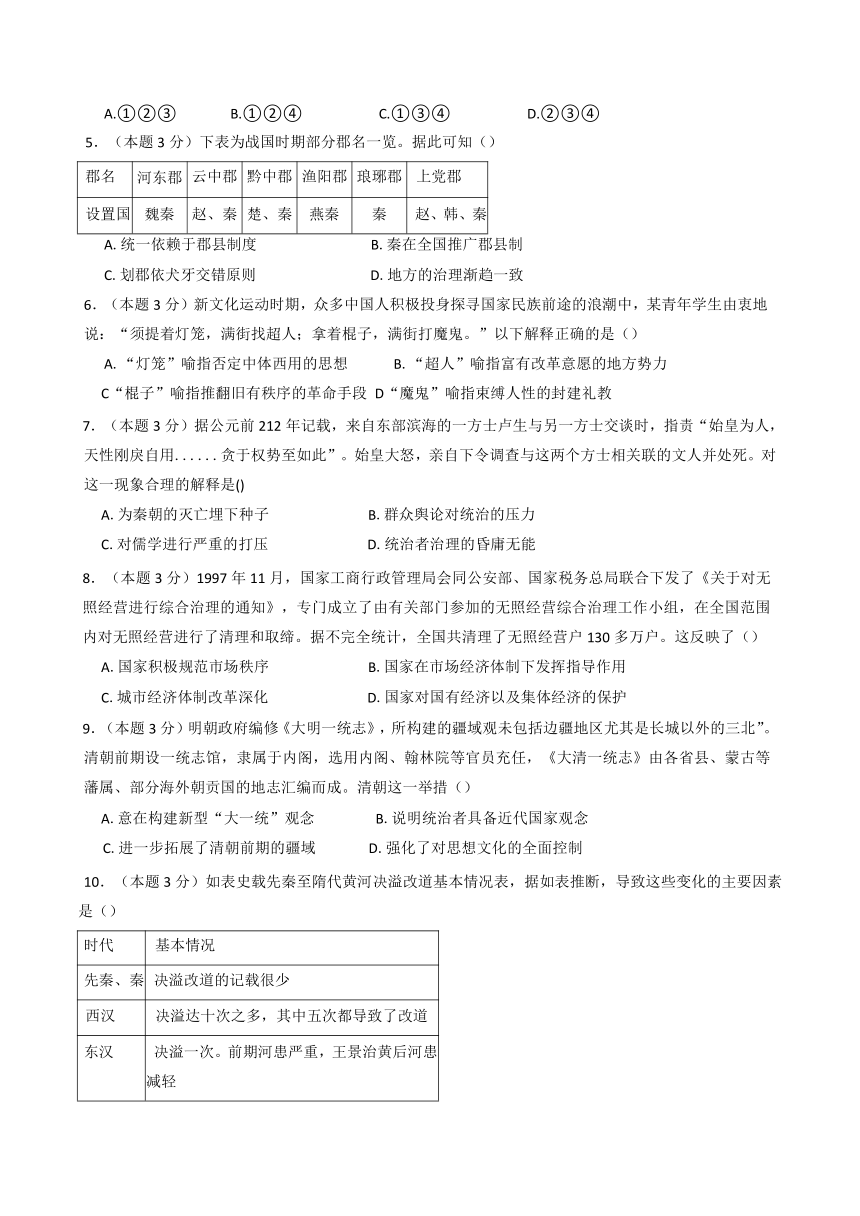

14.(本题8分)如图所示为1893-1920年生产资料进口在整个中国进口总值中的比重变化情况。这一变化说明这一时期的中国()

A.民族工业生产能力有所发展 B.轻重工业失衡局面得以改变

C.日益成为列强的消费品市场 D.对外贸易逆差局面日益扩大

15.(本题3分)1895年,湖广总督张之洞上奏折称“从古各国角力之时,大率皆用远交近攻之道......今日中国之力,断不能兼与东西洋各国相抗”,俄国此次为我索还辽地,虽自为东方大局计,而中国实受其益,因此“如俄用兵假道,供其资粮车马”。这反映出此时的清朝官僚()

A.试图推行“联俄制日”外交 B.决定放弃旧的传统宗藩关系

C.对列强侵华本质有清醒认识 D.对西方的态度转为主动西化

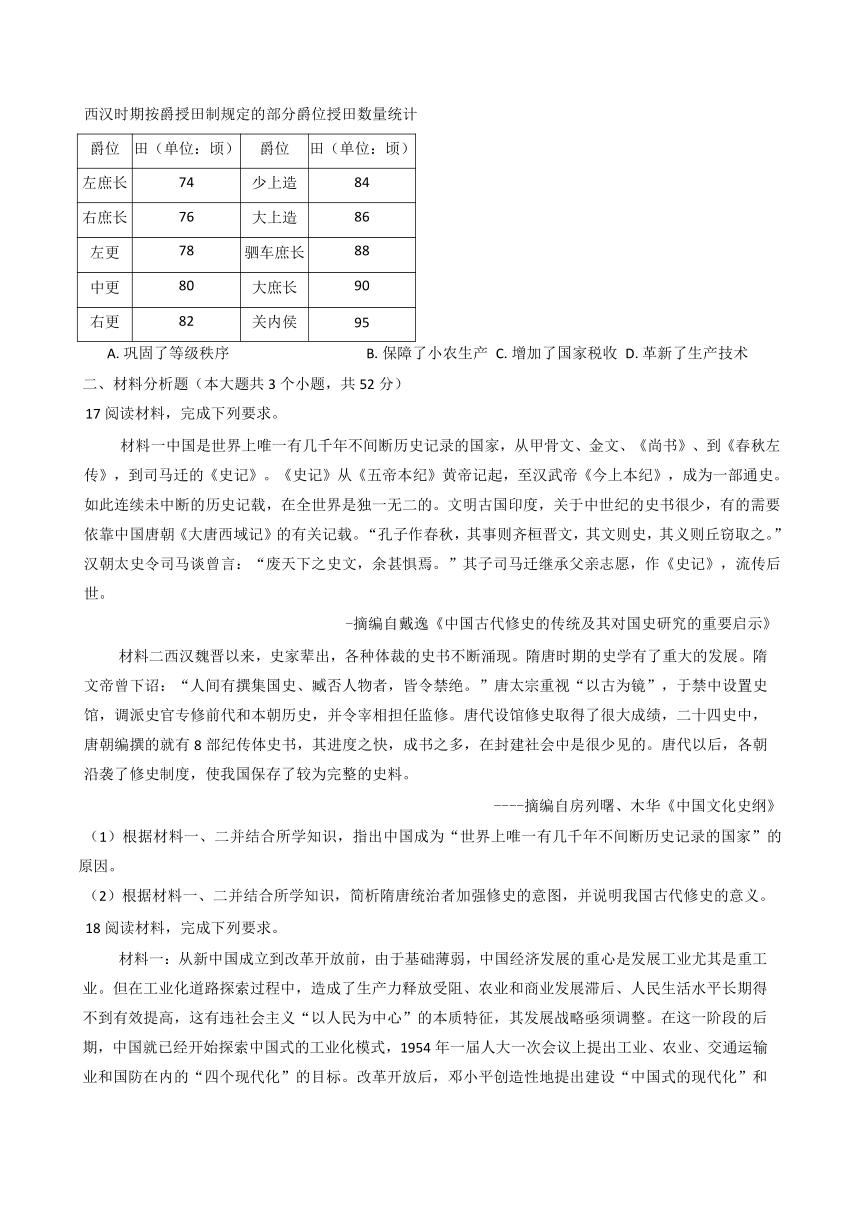

16.(本题3分)这一做法客观上()

西汉时期按爵授田制规定的部分爵位授田数量统计

爵位 田(单位:顷) 爵位 田(单位:顷)

左庶长 74 少上造 84

右庶长 76 大上造 86

左更 78 驷车庶长 88

中更 80 大庶长 90

右更 82 关内侯 95

A.巩固了等级秩序 B.保障了小农生产 C.增加了国家税收 D.革新了生产技术

二、材料分析题(本大题共3个小题,共52分)

17阅读材料,完成下列要求。

材料一中国是世界上唯一有几千年不间断历史记录的国家,从甲骨文、金文、《尚书》、到《春秋左传》,到司马迁的《史记》。《史记》从《五帝本纪》黄帝记起,至汉武帝《今上本纪》,成为一部通史。如此连续未中断的历史记载,在全世界是独一无二的。文明古国印度,关于中世纪的史书很少,有的需要依靠中国唐朝《大唐西域记》的有关记载。“孔子作春秋,其事则齐桓晋文,其文则史,其义则丘窃取之。”汉朝太史令司马谈曾言:“废天下之史文,余甚惧焉。”其子司马迁继承父亲志愿,作《史记》,流传后世。

-摘编自戴逸《中国古代修史的传统及其对国史研究的重要启示》

材料二西汉魏晋以来,史家辈出,各种体裁的史书不断涌现。隋唐时期的史学有了重大的发展。隋文帝曾下诏:“人间有撰集国史、臧否人物者,皆令禁绝。”唐太宗重视“以古为镜”,于禁中设置史馆,调派史官专修前代和本朝历史,并令宰相担任监修。唐代设馆修史取得了很大成绩,二十四史中,唐朝编撰的就有8部纪传体史书,其进度之快,成书之多,在封建社会中是很少见的。唐代以后,各朝沿袭了修史制度,使我国保存了较为完整的史料。

----摘编自房列曙、木华《中国文化史纲》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国成为“世界上唯一有几千年不间断历史记录的国家”的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析隋唐统治者加强修史的意图,并说明我国古代修史的意义。

18阅读材料,完成下列要求。

材料一:从新中国成立到改革开放前,由于基础薄弱,中国经济发展的重心是发展工业尤其是重工业。但在工业化道路探索过程中,造成了生产力释放受阻、农业和商业发展滞后、人民生活水平长期得不到有效提高,这有违社会主义“以人民为中心”的本质特征,其发展战略亟须调整。在这一阶段的后期,中国就已经开始探索中国式的工业化模式,1954年一届人大一次会议上提出工业、农业、交通运输业和国防在内的“四个现代化”的目标。改革开放后,邓小平创造性地提出建设“中国式的现代化”和“小康社会”的奋斗目标。习近平总书记在2021年指出:“我们坚持和发展中国特色社会主义,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态。”“中国式现代化”的重心在“中国式”,展现出中国共产党、中华民族和中国人民对中国式现代化强大的道路自信,意味着中国的现代化道路不是西方国家现代化模式的追随者,而是已经实现了超越,成为并列式的存在。

-摘编自郭玉坤《守正与创新:新中国成立以来中国式现代化的演进之路》

材料二:世界主要现代化道路简表

经济结构 政治体制 价值取向 对外关系

西方现代化 资本主义市场经 济体系 资产阶级代议制 民主政治 战争、殖民、掠夺 霸权主义、强权政治、丛林法则

苏联社会主 义现代化 指令性计划经济 体制 高度集中的政治 体制 片面发展重工业,忽视人 民生活水平的提高 大国沙文主义

中国式现代 化 社会主义市场经 济体制 中国特色社会主 义政治制度 以人民为中心,人的自由 而全面发展 不争霸、和平相处、互利共赢、 共同发展

摘编自罗荣渠《现代化新论:中国的现代化之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“中国式现代化”发展道路的变化并分析其原因。

(2)根据材料二,从中提取有效信息,自拟一则论题,结合所学历史知识,加以论述。(要求仑题鲜明,史论结合,条理清晰)

19阅读材料,完成下列要求。

材料一

-摘自马全宝、李宇嘉《北京中轴线的历史变迁与空间特征》

材料二部分晚清士人日记细致、生动地记录了北京中轴线上的社会发展情况。

重要典礼活动 时为太子少保的邓华熙在日记中记述了同治八年(1869)在天安门外侯拣选云南广南府官员的经历。

商业与娱乐 文人粟奉之记录了光绪十五年(1889)自己与友人逛永定门外南顶庙会,看赛马表演的场面:“都俗自初五日至十五日为会,于永定门外六里之兰汀,香车骏马,络绎衢路。”

国家祭祀活动 时任工部要职的孙宝暄记录了光绪十九年(1893)冬至圜丘祭天的场面:“仰视坛凡三成:最上则皇天上帝,旁祀列圣配位。皆布幄,灯烛青荧,遂登而遍观其祭品,乃下。”

新式交通 郑孝胥记载,庚子后,正阳门外建了东西两个火车站“京津路原在永定门设栈,自联军入始移近前门外。”1907年唐烜记述:“薄暮出城,拟访敬轩、佩卿一谈,至正阳门外桥边,车马拥挤......至大栅栏口又改淀东口,进粮食店街,颇畅行,比至南口,则洋车布满,几无插足地。”

-摘编自顾军、王峰帅《从清人日记追寻北京中轴线的历史记忆》

根据材料一并结合所学知识,指出元至清北京中轴线的演变趋势并分析其影响因素。

根据材料二并结合所学知识,围绕晚清士人日记中的北京中轴线,写一则历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

《2025届高三一模》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C B D D A A A C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C B C A A A

17.(1)原因:中华民族有强烈的历史意识;重视修史的传统;制度上的保障(开馆修史);历代史学家的努力。

(2)意图:总结经验教训;加强思想控制;巩固封建统治。

意义:留下了丰富多样的文化遗产;官方修史拥有更精确的历史信息,有利于确保历史的准确性和权威性;为其他国家的历史研究提供了一定的参考价值;蕴含的思想和智慧对后世具有重要的借鉴意义。

18.(1变化:从最初单一的重工业化,逐步发展为“四个现代化”,再发展为“小康社会”,到“五位一体”的总体布局。或者这样答:由主要集中在物质层面的“四个现代化”,扩大到物质、政治、精神、社会与生态“五位一体”的全面协调、统筹推进。或者这样答“由计划经济体制到市场经济体制转变”。

原因:中国国情的不断变化,综合国力的不断提升;党的认识与实践逐渐深入且趋于科学化、理性化;国际环境的变化。(答对2点)

(2)论题1:中国式现代化是一条有别于西式现代化的崭新道路。

在人类文明进程中,现代化道路多样。西式现代化多是靠战争、殖民、掠夺等方式来实现,根本上是维护资产阶级的利益而非维护广大人民的根本利益;苏联的现代化是高度集中的政治体制和指令性计划经济体制,片面发展重工业,忽视人民生活水平的提高,对外关系上是大国沙文主义;而中国式现代化是中国特色社会主义政治制度和社会主义市场经济体制,依靠人民奋斗来实现,以人民为主体,人自由而全面发展,深厚源泉在人民,根本归宿在人民,人民是创造者和享有者,对外关系上表现为不争霸、和平相处、互利共赢、共同发展。

所以,中国式现代化是一条有别于西式现代化的崭新道路。中国式现代化破解了人类社会发展的诸多难题,中国式现代化的实现对世界而言是机遇、是贡献,有利于推动世界持久和平、共同繁荣。

论题2:中国式现代化是以人民为中心的现代化。

论题3:中国式现代化是走和平发展道路的现代化。

论题4:中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。

19.(1)演变趋势:中轴线不断向南、向北延伸;重要建筑逐渐增加。

影响因素:政治因素(如皇权的加强、国家的统一等);经济因素(如城市的发展、商业的繁荣等);文化因素(如传统建筑理念、礼制的影响等)。

(2)示例:《晚清北京中轴线:社会变迁的缩影》

阐述:晚清时期,北京中轴线见证了社会的诸多变迁。在重要典礼活动方面,如邓华熙日记中记述的同治八年在天安门外候拣选官员的经历,反映了当时的选官制度和官场秩序。商业与娱乐活动也在中轴线上展现出繁荣的景象,菜奉之记录的光绪十五年永定门外南顶庙会的赛马表演,体现了民间娱乐活动的丰富多彩。国家祭祀活动如孙宝记录的光绪十九年冬至圜丘祭天的场面,展示了传统祭祀仪式的庄重和对天地神灵的敬畏。此外,新式交通的出现也改变了中轴线的面貌,郑孝胥和唐烜的日记中提到的正阳门外火车站的建立和车马拥挤的情景,反映了近代交通的发展对城市生活的影响。

总之,晚清士人日记中的北京中轴线是当时社会变迁的一个缩影,它见证了政治、经济、文化等方面的变化,为我们了解晚清社会提供了珍贵的历史资料。

历史

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

一、单选题(共48分)

1.(本题3分)在中世纪的西欧,国王颁布给城市的特许状一般会规定:任何人(逃奴)来到这个市镇,只要住满一年零一天,就可免受其先前主人的追捕;此后,除了国王以外的任何人对他都不再有领主权,即他成了自由人。这些规定()

A.巩固了西欧封君封臣制度

B.有利于国家治理模式变革

C.源自资本主义经济的推动

D.旨在提高城市自治的水平

2.(本题3分)1972年,日本首相田中角荣上任伊始,抢在美国前面与中国实现了邦交正常化。1973年9月,日本与北越签署联合声明,宣布建交。1973年10月,第四次中东战争爆发,引发第一次石油危机,日本采取了与其盟国美国截然不同的“新中东政策”,改善与阿拉伯国家的关系,从而成功摆脱了石油危机。由此可推知,20世纪70年代,日本外交()

A.彻底摆脱了“冷战思维”的影响

B.朝着“大国外交”方向转型

C.是资本主义阵营开始分化的例证

D.助推世界多极化趋势的发展

3.(本题3分)《天朝田亩制度》中规定凡天下田,天下人同耕”。孙中山在三民主义中提出“平均地权”。《中国土地法大纲》明确规定“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”。据材料分析,三大土地政策()

A.都明确提出了废除封建地主土地所有制 B.均维护农民利益并取得农民的广泛支持

C.都体现反封建土地制度和关注民生理念 D.付诸实践后都一定程度满足了农民需求

4.(本题3分)下表是宋朝主、客户的数量统计表。导致表格中现象出现的可能原因是()

时间 主户(户) 客户(户) 主户占总数的比例(%)

景祐元年(1034年) 6067583 4228982 58.93%

元丰元年(1078年) 10995133 5497498 66.67%

元符元年(1099年) 13276441 6439114 67.34%

①赋税制度的完善②土地交易的放宽③租佃制的衰退④垦田技术的提升

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

5.(本题3分)下表为战国时期部分郡名一览。据此可知()

郡名 河东郡 云中郡 黔中郡 渔阳郡 琅琊郡 上党郡

设置国 魏秦 赵、秦 楚、秦 燕秦 秦 赵、韩、秦

A.统一依赖于郡县制度 B.秦在全国推广郡县制

C.划郡依犬牙交错原则 D.地方的治理渐趋一致

6.(本题3分)新文化运动时期,众多中国人积极投身探寻国家民族前途的浪潮中,某青年学生由衷地说:“须提着灯笼,满街找超人;拿着棍子,满街打魔鬼。”以下解释正确的是()

A.“灯笼”喻指否定中体西用的思想 B.“超人”喻指富有改革意愿的地方势力

C“棍子”喻指推翻旧有秩序的革命手段 D“魔鬼”喻指束缚人性的封建礼教

7.(本题3分)据公元前212年记载,来自东部滨海的一方士卢生与另一方士交谈时,指责“始皇为人,天性刚戾自用......贪于权势至如此”。始皇大怒,亲自下令调查与这两个方士相关联的文人并处死。对这一现象合理的解释是()

A.为秦朝的灭亡埋下种子 B.群众舆论对统治的压力

C.对儒学进行严重的打压 D.统治者治理的昏庸无能

8.(本题3分)1997年11月,国家工商行政管理局会同公安部、国家税务总局联合下发了《关于对无照经营进行综合治理的通知》,专门成立了由有关部门参加的无照经营综合治理工作小组,在全国范围内对无照经营进行了清理和取缔。据不完全统计,全国共清理了无照经营户130多万户。这反映了()

A.国家积极规范市场秩序 B.国家在市场经济体制下发挥指导作用

C.城市经济体制改革深化 D.国家对国有经济以及集体经济的保护

9.(本题3分)明朝政府编修《大明一统志》,所构建的疆域观未包括边疆地区尤其是长城以外的三北”。清朝前期设一统志馆,隶属于内阁,选用内阁、翰林院等官员充任,《大清一统志》由各省县、蒙古等藩属、部分海外朝贡国的地志汇编而成。清朝这一举措()

A.意在构建新型“大一统”观念 B.说明统治者具备近代国家观念

C.进一步拓展了清朝前期的疆域 D.强化了对思想文化的全面控制

10.(本题3分)如表史载先秦至隋代黄河决溢改道基本情况表,据如表推断,导致这些变化的主要因素是()

时代 基本情况

先秦、秦 决溢改道的记载很少

西汉 决溢达十次之多,其中五次都导致了改道

东汉 决溢一次。前期河患严重,王景治黄后河患减轻

魏晋一隋 长期安流,三百多年只有三次决溢

A.治河官员的贤患 B.历史记述的疏密 C.农耕区域的伸缩 D.封建王朝的盛衰

11.(本题3分)1982年,《国家体育锻炼标准》重新修订,确立了以青少年为重点的全民健身体育和以奥运会为最高层次的竞技体育协同发展,实现体育腾飞”的指导思想。这()

A.基于学校向工农开门的要求 B.蕴含着全面发展的教育理念

C.体现了国家建设的时代需求 D.得益于科教兴国战略的实施

12.(本题3分)1914年正月初一、有人记道:官厅禁止民间过旧年,而社会习惯不能改也,官亦无如之何,乃放假一天,定元旦、端午、中秋、冬至为四节,从俗从宜,非势力所能强迫也。”这反映出,当时中国()

A.习俗变迁蕴含民族主义思想 B.社会生活呈现新旧并存特征

C.封建文化对习俗的影响深远 D.共和观念缺乏深厚群众基础

13.(本题分)21世纪初,在浙江省上山遗址中出土了外形单调的大口盘.侈口釜.直口罐等陶器,发现夹炭陶片胎土中夹杂着大量的稻壳,经测定属于栽培稻范畴。另外还出土了大量的组合性砸器刮削器等磨制石器,以及发现了结构比较完整的木结构建筑基址。这充分反映了()

A.手工业.畜牧业与农业分离 B.人类开始定居生活

C.新石器时代的生产生活模式 D.中国早期国家形成

14.(本题8分)如图所示为1893-1920年生产资料进口在整个中国进口总值中的比重变化情况。这一变化说明这一时期的中国()

A.民族工业生产能力有所发展 B.轻重工业失衡局面得以改变

C.日益成为列强的消费品市场 D.对外贸易逆差局面日益扩大

15.(本题3分)1895年,湖广总督张之洞上奏折称“从古各国角力之时,大率皆用远交近攻之道......今日中国之力,断不能兼与东西洋各国相抗”,俄国此次为我索还辽地,虽自为东方大局计,而中国实受其益,因此“如俄用兵假道,供其资粮车马”。这反映出此时的清朝官僚()

A.试图推行“联俄制日”外交 B.决定放弃旧的传统宗藩关系

C.对列强侵华本质有清醒认识 D.对西方的态度转为主动西化

16.(本题3分)这一做法客观上()

西汉时期按爵授田制规定的部分爵位授田数量统计

爵位 田(单位:顷) 爵位 田(单位:顷)

左庶长 74 少上造 84

右庶长 76 大上造 86

左更 78 驷车庶长 88

中更 80 大庶长 90

右更 82 关内侯 95

A.巩固了等级秩序 B.保障了小农生产 C.增加了国家税收 D.革新了生产技术

二、材料分析题(本大题共3个小题,共52分)

17阅读材料,完成下列要求。

材料一中国是世界上唯一有几千年不间断历史记录的国家,从甲骨文、金文、《尚书》、到《春秋左传》,到司马迁的《史记》。《史记》从《五帝本纪》黄帝记起,至汉武帝《今上本纪》,成为一部通史。如此连续未中断的历史记载,在全世界是独一无二的。文明古国印度,关于中世纪的史书很少,有的需要依靠中国唐朝《大唐西域记》的有关记载。“孔子作春秋,其事则齐桓晋文,其文则史,其义则丘窃取之。”汉朝太史令司马谈曾言:“废天下之史文,余甚惧焉。”其子司马迁继承父亲志愿,作《史记》,流传后世。

-摘编自戴逸《中国古代修史的传统及其对国史研究的重要启示》

材料二西汉魏晋以来,史家辈出,各种体裁的史书不断涌现。隋唐时期的史学有了重大的发展。隋文帝曾下诏:“人间有撰集国史、臧否人物者,皆令禁绝。”唐太宗重视“以古为镜”,于禁中设置史馆,调派史官专修前代和本朝历史,并令宰相担任监修。唐代设馆修史取得了很大成绩,二十四史中,唐朝编撰的就有8部纪传体史书,其进度之快,成书之多,在封建社会中是很少见的。唐代以后,各朝沿袭了修史制度,使我国保存了较为完整的史料。

----摘编自房列曙、木华《中国文化史纲》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国成为“世界上唯一有几千年不间断历史记录的国家”的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析隋唐统治者加强修史的意图,并说明我国古代修史的意义。

18阅读材料,完成下列要求。

材料一:从新中国成立到改革开放前,由于基础薄弱,中国经济发展的重心是发展工业尤其是重工业。但在工业化道路探索过程中,造成了生产力释放受阻、农业和商业发展滞后、人民生活水平长期得不到有效提高,这有违社会主义“以人民为中心”的本质特征,其发展战略亟须调整。在这一阶段的后期,中国就已经开始探索中国式的工业化模式,1954年一届人大一次会议上提出工业、农业、交通运输业和国防在内的“四个现代化”的目标。改革开放后,邓小平创造性地提出建设“中国式的现代化”和“小康社会”的奋斗目标。习近平总书记在2021年指出:“我们坚持和发展中国特色社会主义,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态。”“中国式现代化”的重心在“中国式”,展现出中国共产党、中华民族和中国人民对中国式现代化强大的道路自信,意味着中国的现代化道路不是西方国家现代化模式的追随者,而是已经实现了超越,成为并列式的存在。

-摘编自郭玉坤《守正与创新:新中国成立以来中国式现代化的演进之路》

材料二:世界主要现代化道路简表

经济结构 政治体制 价值取向 对外关系

西方现代化 资本主义市场经 济体系 资产阶级代议制 民主政治 战争、殖民、掠夺 霸权主义、强权政治、丛林法则

苏联社会主 义现代化 指令性计划经济 体制 高度集中的政治 体制 片面发展重工业,忽视人 民生活水平的提高 大国沙文主义

中国式现代 化 社会主义市场经 济体制 中国特色社会主 义政治制度 以人民为中心,人的自由 而全面发展 不争霸、和平相处、互利共赢、 共同发展

摘编自罗荣渠《现代化新论:中国的现代化之路》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“中国式现代化”发展道路的变化并分析其原因。

(2)根据材料二,从中提取有效信息,自拟一则论题,结合所学历史知识,加以论述。(要求仑题鲜明,史论结合,条理清晰)

19阅读材料,完成下列要求。

材料一

-摘自马全宝、李宇嘉《北京中轴线的历史变迁与空间特征》

材料二部分晚清士人日记细致、生动地记录了北京中轴线上的社会发展情况。

重要典礼活动 时为太子少保的邓华熙在日记中记述了同治八年(1869)在天安门外侯拣选云南广南府官员的经历。

商业与娱乐 文人粟奉之记录了光绪十五年(1889)自己与友人逛永定门外南顶庙会,看赛马表演的场面:“都俗自初五日至十五日为会,于永定门外六里之兰汀,香车骏马,络绎衢路。”

国家祭祀活动 时任工部要职的孙宝暄记录了光绪十九年(1893)冬至圜丘祭天的场面:“仰视坛凡三成:最上则皇天上帝,旁祀列圣配位。皆布幄,灯烛青荧,遂登而遍观其祭品,乃下。”

新式交通 郑孝胥记载,庚子后,正阳门外建了东西两个火车站“京津路原在永定门设栈,自联军入始移近前门外。”1907年唐烜记述:“薄暮出城,拟访敬轩、佩卿一谈,至正阳门外桥边,车马拥挤......至大栅栏口又改淀东口,进粮食店街,颇畅行,比至南口,则洋车布满,几无插足地。”

-摘编自顾军、王峰帅《从清人日记追寻北京中轴线的历史记忆》

根据材料一并结合所学知识,指出元至清北京中轴线的演变趋势并分析其影响因素。

根据材料二并结合所学知识,围绕晚清士人日记中的北京中轴线,写一则历史短文。(要求:自拟标题,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

《2025届高三一模》参考答案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B D C B D D A A A C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 C B C A A A

17.(1)原因:中华民族有强烈的历史意识;重视修史的传统;制度上的保障(开馆修史);历代史学家的努力。

(2)意图:总结经验教训;加强思想控制;巩固封建统治。

意义:留下了丰富多样的文化遗产;官方修史拥有更精确的历史信息,有利于确保历史的准确性和权威性;为其他国家的历史研究提供了一定的参考价值;蕴含的思想和智慧对后世具有重要的借鉴意义。

18.(1变化:从最初单一的重工业化,逐步发展为“四个现代化”,再发展为“小康社会”,到“五位一体”的总体布局。或者这样答:由主要集中在物质层面的“四个现代化”,扩大到物质、政治、精神、社会与生态“五位一体”的全面协调、统筹推进。或者这样答“由计划经济体制到市场经济体制转变”。

原因:中国国情的不断变化,综合国力的不断提升;党的认识与实践逐渐深入且趋于科学化、理性化;国际环境的变化。(答对2点)

(2)论题1:中国式现代化是一条有别于西式现代化的崭新道路。

在人类文明进程中,现代化道路多样。西式现代化多是靠战争、殖民、掠夺等方式来实现,根本上是维护资产阶级的利益而非维护广大人民的根本利益;苏联的现代化是高度集中的政治体制和指令性计划经济体制,片面发展重工业,忽视人民生活水平的提高,对外关系上是大国沙文主义;而中国式现代化是中国特色社会主义政治制度和社会主义市场经济体制,依靠人民奋斗来实现,以人民为主体,人自由而全面发展,深厚源泉在人民,根本归宿在人民,人民是创造者和享有者,对外关系上表现为不争霸、和平相处、互利共赢、共同发展。

所以,中国式现代化是一条有别于西式现代化的崭新道路。中国式现代化破解了人类社会发展的诸多难题,中国式现代化的实现对世界而言是机遇、是贡献,有利于推动世界持久和平、共同繁荣。

论题2:中国式现代化是以人民为中心的现代化。

论题3:中国式现代化是走和平发展道路的现代化。

论题4:中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。

19.(1)演变趋势:中轴线不断向南、向北延伸;重要建筑逐渐增加。

影响因素:政治因素(如皇权的加强、国家的统一等);经济因素(如城市的发展、商业的繁荣等);文化因素(如传统建筑理念、礼制的影响等)。

(2)示例:《晚清北京中轴线:社会变迁的缩影》

阐述:晚清时期,北京中轴线见证了社会的诸多变迁。在重要典礼活动方面,如邓华熙日记中记述的同治八年在天安门外候拣选官员的经历,反映了当时的选官制度和官场秩序。商业与娱乐活动也在中轴线上展现出繁荣的景象,菜奉之记录的光绪十五年永定门外南顶庙会的赛马表演,体现了民间娱乐活动的丰富多彩。国家祭祀活动如孙宝记录的光绪十九年冬至圜丘祭天的场面,展示了传统祭祀仪式的庄重和对天地神灵的敬畏。此外,新式交通的出现也改变了中轴线的面貌,郑孝胥和唐烜的日记中提到的正阳门外火车站的建立和车马拥挤的情景,反映了近代交通的发展对城市生活的影响。

总之,晚清士人日记中的北京中轴线是当时社会变迁的一个缩影,它见证了政治、经济、文化等方面的变化,为我们了解晚清社会提供了珍贵的历史资料。

同课章节目录