2025届陕西省西安市临潼区高三下学期第二次模拟检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届陕西省西安市临潼区高三下学期第二次模拟检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 49.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 09:32:23 | ||

图片预览

文档简介

2025届高三第二次模拟检测

历史试题

注意事项:

1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。

第1卷(选择题共48分)

一、选择题(本大题16小题,每小题3分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.新石器时代中期,一般聚落兼有农业、手工业、采集、渔猎等多种经济成分。聚落中心有一大广场,聚落大房屋居于中心位置,是部落公共活动中心;中型房屋一般在每组小型房屋之中,是每组小型房屋的中心。这表明此时()

A.聚落内不平等加剧 B.部落组织管理有序

C.农业成为主要产业 D.国家形态已经具备

2.北魏鲜卑贵族对土地的兴趣强烈,他们纷纷“就耕良田,广为产业”。北魏政权也曾将今河北一带的人们迁到平城附近,“计口授田”,统治者“纳其方贡以充仓廪,收其货物以实库藏”。据此可知,北魏时期()

A.政权完成封建化转型 B.农耕经济得到普及

C.租庸调制度日益推广 D.民族交融有所发展

3.文庙是中国古代官方兴建的祭祀孔子的场所。产生于唐代,宋代逐渐在中原、江南的城市中大量兴建,元代在贵州、云南,清代在新疆、东北等地也相继出现。这表明()

A.官方的儒学教育产生于唐朝 B.价值认同是加强统治的重要手段

C.文庙大量修建源于理学兴起 D.历代王朝非常注重对边疆的治理

4.宋代法律规定,对发生在民间的田宅、婚姻、债务之类的纠纷,每年十月一日后至次年正月三十日前把诉状递交官府,三月三十日前官府必须审理裁定完毕,其余时间官府不能受理。这一规定()

A.根源于加强中央集权的需要

B.反映出以农为本的立法理念

C.有利于保障司法审判的公正

D.折射出司法效率低下的现实

5.明朝景泰以后,“榻房”(存放商旅货物的场所)逐渐被“歇家”(私人所办的客栈)所取代,“歇家”除了提供住宿这种基本服务之外,还对客商提供仓储、信息交流、中介交易等服务,同时替官府监督商人,甚至代为收税,等等。由此可见,“歇家”的兴起()

A.强化了官营贸易体系 B.得益于商帮的发展壮大

6.妈祖庙作为民间重要祭祀场所,人员往来频繁。清代地方官府经常将行政禁令、示谕等行政条令勒石立于各地妈祖(海神)庙内,通过妈祖庙的人员流动性,使颁布的行政条令得以广泛传播。这表明()

A.妈祖信仰促进古代河海贸易发展 B.清朝地方思想文化政策宽松自由

C.地方乡约与官府法治教化的合流 D.官府借用妈祖信仰服务社会治理

7.1847年,英国驻沪领事阿礼国提出在上海北浅滩安置标桩。1855年,美国海军官员泼来勃尔将柯普登号系泊于长江口铜沙东南边缘,充作灯船之用。1857年,英国海军官员卡尔在长江口南港入口处设航道浮标。据此可推知这一时期()

A.英美双方争夺势力范围B.列强扩展中国市场 C.中国半封建化程度加深D.列强控制中国海关

8.20世纪20年代初,北京大学主办的《国学季刊》《北京大学研究所国学门周刊》等在版式上采用横排;1926年,傅斯年、顾颉刚等史学家南下落户中山大学,其后中山大学所创办的《现代史学》《国立中山大学文史学研究所月刊》等也选择横排版式。这表明()

A.现代文化与传统文化发生割裂

B 学术交流促进了印刷技术进步

C.思想变革影响印刷版式的变化

D.高校建设推动了文史学的发展

9.1930年中央苏区发表通告,要求各支部开展一个发展女党员女团员的大运动,吸收女工、农妇中的积极分子入党入团。1932年中央苏区再次掀起发展女党员运动,“不让一个积极进步的劳动妇女留在党外”。中央苏区的这一举措意在()

A.激发女性的抗日热情 B.贯彻党的群众路线

C.提升妇女的社会地位 D.优化党员队伍结构

10.《人民日报》从1949年10月9日起,连续65天连载《政治经济绪论》一书,该书立足于我国实际,以通俗易懂的语言阐释了生产关系与生产力的原理。该报还设立了“学习问答”栏目,介绍资本主义与商品关系的知识。《人民日报》的这些做法()

A.开启了马克思主义中国化进程

B.明确了计划和市场的关系问题

C.为社会主义改造营造舆论氛围

11.1980年,国务院授权中国银行发行外汇券。外国游客和华侨来到中国大陆后,须先在中国银行将外币兑换为外汇券,再用外汇券在友谊商店等国营商店消费。离境前,他们可以将外汇券兑换成外币。很多外国人称其为“旅游货币”。外汇券的发行旨在()

A.保障对外贸易收入 B.规范健全旅游业市场 C.确立市场经济体制 D.国家建设积累外汇

12.公元541年,黑死病开始在埃及爆发,542年席卷埃及、巴勒斯坦和叙利亚,次年传到君士坦丁堡,并传播到整个小亚细亚、色雷斯和伊里利亚,还通过美索不达米亚传入波斯,并向西传播到意大利、高卢。这可以用来说明()

A.天主教神学世界观受冲击 B.疫病影响历史发展的走向

C.区域文明交流互动较频繁 D.文明存续取决于医疗水平

13.11-12世纪被认为是特许状伪造的“黄金时代”。据学者统计,中古英格兰的一个特许状索引中收录的164份声称由国王颁发的特许状中,44份确定为伪作,占27%;64份为真品,占39%;56份真伪未定,占34%。这主要是因为当时英格兰()

A.王权秩序的逐步强化 B.民族国家的最终确立

C.伪造技术的不断提升 D.商品经济的日益活跃

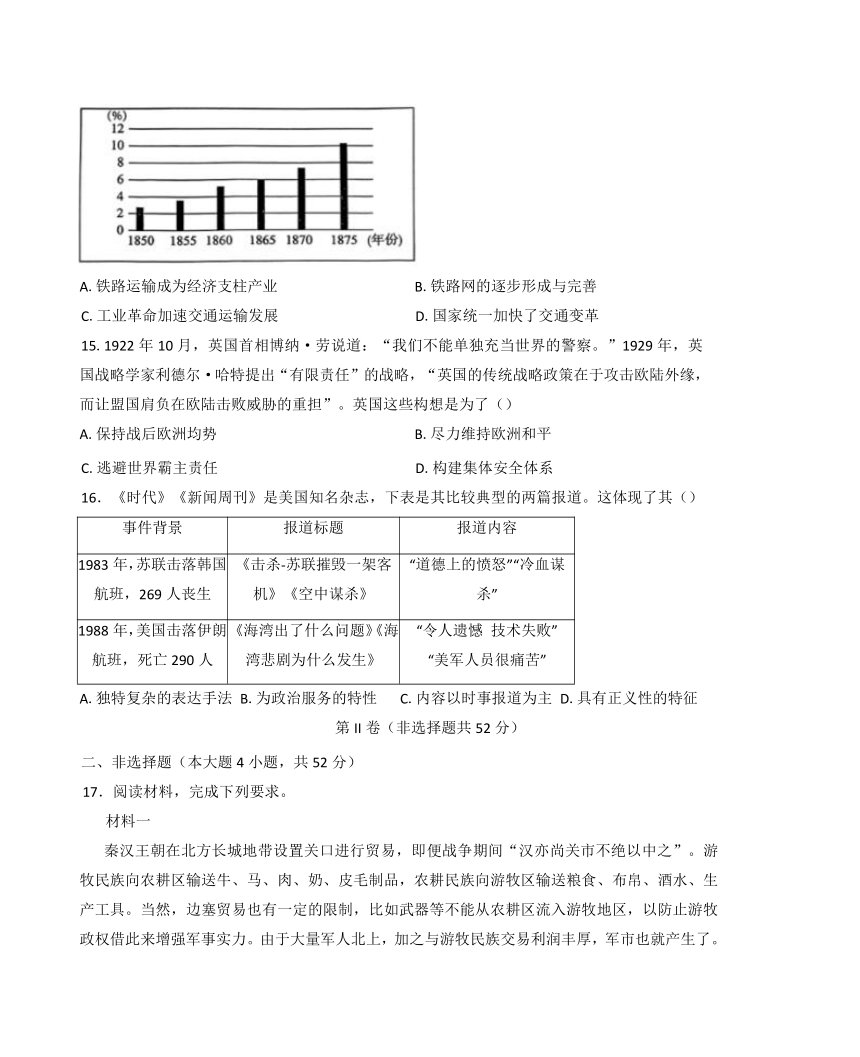

14.下图是1850-1875年间德国铁路资本在全部资本股份中所占份额(%)变化。这反映了当时德国()

A.铁路运输成为经济支柱产业 B.铁路网的逐步形成与完善

C.工业革命加速交通运输发展 D.国家统一加快了交通变革

15.1922年10月,英国首相博纳·劳说道:“我们不能单独充当世界的警察。”1929年,英国战略学家利德尔·哈特提出“有限责任”的战略,“英国的传统战略政策在于攻击欧陆外缘,而让盟国肩负在欧陆击败威胁的重担”。英国这些构想是为了()

A.保持战后欧洲均势 B.尽力维持欧洲和平

C.逃避世界霸主责任 D.构建集体安全体系

16.《时代》《新闻周刊》是美国知名杂志,下表是其比较典型的两篇报道。这体现了其()

事件背景 报道标题 报道内容

1983年,苏联击落韩国航班,269人丧生 《击杀-苏联摧毁一架客机》《空中谋杀》 “道德上的愤怒”“冷血谋杀”

1988年,美国击落伊朗航班,死亡290人 《海湾出了什么问题》《海湾悲剧为什么发生》 “令人遗憾 技术失败” “美军人员很痛苦”

A.独特复杂的表达手法 B.为政治服务的特性 C.内容以时事报道为主 D.具有正义性的特征

第II卷(非选择题共52分)

二、非选择题(本大题4小题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

秦汉王朝在北方长城地带设置关口进行贸易,即便战争期间“汉亦尚关市不绝以中之”。游牧民族向农耕区输送牛、马、肉、奶、皮毛制品,农耕民族向游牧区输送粮食、布帛、酒水、生产工具。当然,边塞贸易也有一定的限制,比如武器等不能从农耕区流入游牧地区,以防止游牧政权借此来增强军事实力。由于大量军人北上,加之与游牧民族交易利润丰厚,军市也就产生了。当时也存在着私市。当游牧民族与农耕民族关系紧张时,秦汉王朝也会通过边塞贸易来进行制裁,如关闭部分长城关口以示惩戒,限制贸易的品种与数量,等等。

-摘编自胡岩涛、徐卫民《秦汉北方长城地带民族文化的交流与融合》

材料二

明隆庆和议后,长城沿线除辽东原有马市以外,各镇新开市场十一处。这些都是岁开一次的“大市”,属定期、定额的贸易往来,官民杂市其中。此外,还有按月开放的“小市”,属官府监督之下,民间自相往来的民市。长城沿线正常开设的大、小市场多达三四十处。通过这些市场,蒙、汉人民广泛交易往来,农、畜产品互通有无,江南塞北商品云集于长城内外,使长城沿线民族贸易空前昌盛。

-摘编自余同元《明代长城文化带的形成与演变》

(1)根据材料,概括秦汉与明代(隆庆后)长城地带贸易的共同特征。

(2)根据材料并结合所学知识,从“大一统”的角度,谈谈你对中国古代长城的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料-1904年,中国小学的劳动教育课程产生。清政府在小学堂设立“手工科”为选修课,主要培养简易手工制作技能。南京临时政府把“手工科”改为必修课。1923年,北洋政府将“手工科”改名为“工用艺术科”,培育学生掌握日常生活的基本知识和技能。1929年开始,“工用艺术科”先后改名为“工作科”“劳作科”,教授内容延伸至生产、经营、军事等,“施以职业教育的准备”。

-摘编自邓金春《近代中国小学劳动教育课程的演变》

材料二1942-1944年,抗日根据地落实“学校教育要与战斗、生产劳动相结合”的边区政府指示,规定小学劳动课以家庭劳动为主,开展打柴、打毛线、养鸡、养羊等生产劳动。陕甘宁边区编写《初级新课本》,课程内容包含了防旱开荒、应用文写作、学习大生产运动劳动模范等,其中生产知识内容课数占总课时26%。

-摘编自肖菊梅《抗日根据地中小学劳动教育研究》

(1)根据材料一,概述清末民初小学劳动教育课程的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析抗日根据地实施劳动教育的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,说明近代以来我国重视劳动教育的意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一英国殖民扩张与近代区域研究简表

时间 主要事件

1576年 尔伯特爵士《论通往中国的新通道的发现》一书出版,其中包括了他绘制的世界地图。

1589年 哈克鲁伊特的殖民理论三部曲最终章《英吉利民族的主要航海、航行、贸易和发现》出版,推动了英国海洋战略的成熟。

1788年 班克斯爵士推动成立促进非洲内陆发现协会。该协会致力于开展非洲内陆的先行探险活动,填补了英国人对非洲的认识空白。

1795年 在促进非洲内陆发现协会的推动下,帕克探索西非尼日尔河河源,后出版了《非洲内陆地区旅行》一书。

1823年 皇家亚洲学会建立,该学会偏向于印度研究。

1830年 英国皇家地理学会成立,支持和资助英国科学家在世界范围内的考察探险活动。

1841-1873年 在皇家地理学会的推动下,利文斯顿三次考察非洲地区,并出版《在南非的传教旅行与研究》一书。

1916年 伦敦大学亚非学院成立,标志着英国区域研究走向系统化与组织化。

-摘编自柴彬、陈谦悦《英国殖民扩张与近代区域研究体系的建构》

1779年,英文中出现“东方学”一词,而欧洲其他语言中也相继出现了对应的词语。随着日流逝,在欧洲形成了一系列有关亚非地区研究的东方学学科,如埃及学、赫梯学、亚述学、伊汉学等。部分西方学者如沃勒斯坦认为,东方学的研究对象国具有一些共同特征,如拥有自己字、分布广泛的宗教系统和庞大的官僚帝国这种政治组织形态,而大多数西方学者认为这些历史表现出明显的停滞。

-摘编自黄民兴《区域国别研究的历史、特点、理论与方法再探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国近代区域研究主体的变化及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价英国的近代区域研究。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料人民币是中国政府发行的法定货币,它作为一种重要的政治符号,集中展现着国家政治、经济化和社会等多个方面的国家形象。下表为发行于1955年的第二套人民币的券种及币面图像简表。

主币 辅币

缅图像 1元:北京天安门 2元:延安宝塔山 3元:井冈山龙源口 5元:各民族大团结 10元:工农像 1角:拖拉机 2角:火车 5角:水电站 1分:汽车 2分:飞机 5分:轮船

葡面图像 印有国徽 采用汉、藏、蒙古、维吾尔4种文字书写“中国人民银行”

-摘编自余耀显《图像的故事-作为政治符号的新中国初期人民币(1949-1956)》根据材料并结合所学知识,以“人民币与新中国的国家形象”为题,写一篇历史小短文。(要求:表述成文,史论结合,条理清晰。)

2025届陕西省西安市临潼区高三下学期第二次模拟检测历史试题答案

一、选择题

1.B

2.D

3.B

4.B

5.C

6.D

7.B

8.C

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.C

15.A

16.B

二、非选择题

17.(1)官方主导,设置专门贸易场所; 采用政治手段调节贸易; 游牧和农耕物资交换,满足双方生产生活需求,经济互补性强; 贸易形式多样; 受民族关系影响显著。

(2)长城是 “大一统” 的军事屏障,具有防御功能和战略威慑力; 贸易带动长城沿线经济发展,缩小边疆与内地的经济差距,是巩固 “大一统” 的物质基础; 通过互补性贸易,增强国家的整体实力; 长城是 “大一统” 的文化融合平台; 长城象征 “大一统” 的政治智慧,是中央权威物化的象征。

18.(1)从选修课程变为必修课程,地位提高; 课程内容从简易手工制作技能,逐渐扩展至日常生活的基本知识和技能。

(2)抗战时期,根据地经济困难,需要进行生产运动; 边区政府支持; 中国共产党重视劳动教育传统。

(3)有助于学生掌握各种生产生活技能,提高其社会生存能力; 丰富了教育内容,有利于培养全面发展的人才; 弘扬劳动精神,形成良好的价值观和道德品质。

19.(1)变化:研究主体从个人逐渐发展到各类学术团体和机构。

原因:英国殖民扩张的需要; 资本主义发展的客观要求; 科学技术的进步; 学术研究的发展。

(2)积极:丰富了学术研究的内容和方法,形成了一系列有关亚非地区研究的东方学学科; 有利于打破地域局限,促进不同地区之间的文化交流和相互认知。

消极:为英国的殖民统治提供了信息支持,加剧了被殖民地区的灾难和痛苦; 部分西方学者带着偏见和误解进行研究,不利于客观公正地认识不同地区的文明和发展。

20.论题:人民币与新中国的国家形象。

论述:人民币作为中国的法定货币,不仅是交易媒介,更承载着新中国丰富的国家形象内涵。

从政治层面看,第二套人民币主币的币面图像意义深远。 1 元券上的北京天安门,是新中国的象征,它见证了开国大典等重大历史时刻,代表着新中国的诞生与国家的核心地位; 2 元券的延安宝塔山,是革命圣地的标志,体现了中国共产党领导革命的光辉历程,彰显了新中国红色政权的历史根基。 这些图案向国内外展示了新中国坚定的政治立场和深厚的革命底蕴。

在经济领域,辅币的币面图像呈现出新中国积极建设的经济形象。 1 角券上的拖拉机、2 角券的火车、5 角券的水电站以及 1 分券的汽车、2 分券的飞机、5 分券的轮船,这些元素代表着新中国在工业、交通等方面的发展成果。 它们反映了新中国成立初期大力发展工业、努力实现工业化的决心和行动,展示出新中国积极向上、充满活力的经济建设态势。

文化方面,人民币也有着鲜明的体现。 币面印有国徽,国徽是国家尊严的象征,凝聚着国家的荣誉和民族精神。 同时,采用汉、藏、蒙古、维吾尔 4 种文字书写 “中国人民银行”,这体现了新中国尊重各民族文化、坚持民族团结和民族平等的政策,展示了新中国多元一体的文化格局和包容和谐的文化氛围,彰显了中华民族强大的凝聚力和向心力。

综上所述,1955 年发行的第二套人民币通过精心设计的币面图像,全方位地展现了新中国的国家形象。 它是新中国政治稳定、经济发展、文化繁荣的生动写照。

历史试题

注意事项:

1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。

第1卷(选择题共48分)

一、选择题(本大题16小题,每小题3分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.新石器时代中期,一般聚落兼有农业、手工业、采集、渔猎等多种经济成分。聚落中心有一大广场,聚落大房屋居于中心位置,是部落公共活动中心;中型房屋一般在每组小型房屋之中,是每组小型房屋的中心。这表明此时()

A.聚落内不平等加剧 B.部落组织管理有序

C.农业成为主要产业 D.国家形态已经具备

2.北魏鲜卑贵族对土地的兴趣强烈,他们纷纷“就耕良田,广为产业”。北魏政权也曾将今河北一带的人们迁到平城附近,“计口授田”,统治者“纳其方贡以充仓廪,收其货物以实库藏”。据此可知,北魏时期()

A.政权完成封建化转型 B.农耕经济得到普及

C.租庸调制度日益推广 D.民族交融有所发展

3.文庙是中国古代官方兴建的祭祀孔子的场所。产生于唐代,宋代逐渐在中原、江南的城市中大量兴建,元代在贵州、云南,清代在新疆、东北等地也相继出现。这表明()

A.官方的儒学教育产生于唐朝 B.价值认同是加强统治的重要手段

C.文庙大量修建源于理学兴起 D.历代王朝非常注重对边疆的治理

4.宋代法律规定,对发生在民间的田宅、婚姻、债务之类的纠纷,每年十月一日后至次年正月三十日前把诉状递交官府,三月三十日前官府必须审理裁定完毕,其余时间官府不能受理。这一规定()

A.根源于加强中央集权的需要

B.反映出以农为本的立法理念

C.有利于保障司法审判的公正

D.折射出司法效率低下的现实

5.明朝景泰以后,“榻房”(存放商旅货物的场所)逐渐被“歇家”(私人所办的客栈)所取代,“歇家”除了提供住宿这种基本服务之外,还对客商提供仓储、信息交流、中介交易等服务,同时替官府监督商人,甚至代为收税,等等。由此可见,“歇家”的兴起()

A.强化了官营贸易体系 B.得益于商帮的发展壮大

6.妈祖庙作为民间重要祭祀场所,人员往来频繁。清代地方官府经常将行政禁令、示谕等行政条令勒石立于各地妈祖(海神)庙内,通过妈祖庙的人员流动性,使颁布的行政条令得以广泛传播。这表明()

A.妈祖信仰促进古代河海贸易发展 B.清朝地方思想文化政策宽松自由

C.地方乡约与官府法治教化的合流 D.官府借用妈祖信仰服务社会治理

7.1847年,英国驻沪领事阿礼国提出在上海北浅滩安置标桩。1855年,美国海军官员泼来勃尔将柯普登号系泊于长江口铜沙东南边缘,充作灯船之用。1857年,英国海军官员卡尔在长江口南港入口处设航道浮标。据此可推知这一时期()

A.英美双方争夺势力范围B.列强扩展中国市场 C.中国半封建化程度加深D.列强控制中国海关

8.20世纪20年代初,北京大学主办的《国学季刊》《北京大学研究所国学门周刊》等在版式上采用横排;1926年,傅斯年、顾颉刚等史学家南下落户中山大学,其后中山大学所创办的《现代史学》《国立中山大学文史学研究所月刊》等也选择横排版式。这表明()

A.现代文化与传统文化发生割裂

B 学术交流促进了印刷技术进步

C.思想变革影响印刷版式的变化

D.高校建设推动了文史学的发展

9.1930年中央苏区发表通告,要求各支部开展一个发展女党员女团员的大运动,吸收女工、农妇中的积极分子入党入团。1932年中央苏区再次掀起发展女党员运动,“不让一个积极进步的劳动妇女留在党外”。中央苏区的这一举措意在()

A.激发女性的抗日热情 B.贯彻党的群众路线

C.提升妇女的社会地位 D.优化党员队伍结构

10.《人民日报》从1949年10月9日起,连续65天连载《政治经济绪论》一书,该书立足于我国实际,以通俗易懂的语言阐释了生产关系与生产力的原理。该报还设立了“学习问答”栏目,介绍资本主义与商品关系的知识。《人民日报》的这些做法()

A.开启了马克思主义中国化进程

B.明确了计划和市场的关系问题

C.为社会主义改造营造舆论氛围

11.1980年,国务院授权中国银行发行外汇券。外国游客和华侨来到中国大陆后,须先在中国银行将外币兑换为外汇券,再用外汇券在友谊商店等国营商店消费。离境前,他们可以将外汇券兑换成外币。很多外国人称其为“旅游货币”。外汇券的发行旨在()

A.保障对外贸易收入 B.规范健全旅游业市场 C.确立市场经济体制 D.国家建设积累外汇

12.公元541年,黑死病开始在埃及爆发,542年席卷埃及、巴勒斯坦和叙利亚,次年传到君士坦丁堡,并传播到整个小亚细亚、色雷斯和伊里利亚,还通过美索不达米亚传入波斯,并向西传播到意大利、高卢。这可以用来说明()

A.天主教神学世界观受冲击 B.疫病影响历史发展的走向

C.区域文明交流互动较频繁 D.文明存续取决于医疗水平

13.11-12世纪被认为是特许状伪造的“黄金时代”。据学者统计,中古英格兰的一个特许状索引中收录的164份声称由国王颁发的特许状中,44份确定为伪作,占27%;64份为真品,占39%;56份真伪未定,占34%。这主要是因为当时英格兰()

A.王权秩序的逐步强化 B.民族国家的最终确立

C.伪造技术的不断提升 D.商品经济的日益活跃

14.下图是1850-1875年间德国铁路资本在全部资本股份中所占份额(%)变化。这反映了当时德国()

A.铁路运输成为经济支柱产业 B.铁路网的逐步形成与完善

C.工业革命加速交通运输发展 D.国家统一加快了交通变革

15.1922年10月,英国首相博纳·劳说道:“我们不能单独充当世界的警察。”1929年,英国战略学家利德尔·哈特提出“有限责任”的战略,“英国的传统战略政策在于攻击欧陆外缘,而让盟国肩负在欧陆击败威胁的重担”。英国这些构想是为了()

A.保持战后欧洲均势 B.尽力维持欧洲和平

C.逃避世界霸主责任 D.构建集体安全体系

16.《时代》《新闻周刊》是美国知名杂志,下表是其比较典型的两篇报道。这体现了其()

事件背景 报道标题 报道内容

1983年,苏联击落韩国航班,269人丧生 《击杀-苏联摧毁一架客机》《空中谋杀》 “道德上的愤怒”“冷血谋杀”

1988年,美国击落伊朗航班,死亡290人 《海湾出了什么问题》《海湾悲剧为什么发生》 “令人遗憾 技术失败” “美军人员很痛苦”

A.独特复杂的表达手法 B.为政治服务的特性 C.内容以时事报道为主 D.具有正义性的特征

第II卷(非选择题共52分)

二、非选择题(本大题4小题,共52分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

秦汉王朝在北方长城地带设置关口进行贸易,即便战争期间“汉亦尚关市不绝以中之”。游牧民族向农耕区输送牛、马、肉、奶、皮毛制品,农耕民族向游牧区输送粮食、布帛、酒水、生产工具。当然,边塞贸易也有一定的限制,比如武器等不能从农耕区流入游牧地区,以防止游牧政权借此来增强军事实力。由于大量军人北上,加之与游牧民族交易利润丰厚,军市也就产生了。当时也存在着私市。当游牧民族与农耕民族关系紧张时,秦汉王朝也会通过边塞贸易来进行制裁,如关闭部分长城关口以示惩戒,限制贸易的品种与数量,等等。

-摘编自胡岩涛、徐卫民《秦汉北方长城地带民族文化的交流与融合》

材料二

明隆庆和议后,长城沿线除辽东原有马市以外,各镇新开市场十一处。这些都是岁开一次的“大市”,属定期、定额的贸易往来,官民杂市其中。此外,还有按月开放的“小市”,属官府监督之下,民间自相往来的民市。长城沿线正常开设的大、小市场多达三四十处。通过这些市场,蒙、汉人民广泛交易往来,农、畜产品互通有无,江南塞北商品云集于长城内外,使长城沿线民族贸易空前昌盛。

-摘编自余同元《明代长城文化带的形成与演变》

(1)根据材料,概括秦汉与明代(隆庆后)长城地带贸易的共同特征。

(2)根据材料并结合所学知识,从“大一统”的角度,谈谈你对中国古代长城的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料-1904年,中国小学的劳动教育课程产生。清政府在小学堂设立“手工科”为选修课,主要培养简易手工制作技能。南京临时政府把“手工科”改为必修课。1923年,北洋政府将“手工科”改名为“工用艺术科”,培育学生掌握日常生活的基本知识和技能。1929年开始,“工用艺术科”先后改名为“工作科”“劳作科”,教授内容延伸至生产、经营、军事等,“施以职业教育的准备”。

-摘编自邓金春《近代中国小学劳动教育课程的演变》

材料二1942-1944年,抗日根据地落实“学校教育要与战斗、生产劳动相结合”的边区政府指示,规定小学劳动课以家庭劳动为主,开展打柴、打毛线、养鸡、养羊等生产劳动。陕甘宁边区编写《初级新课本》,课程内容包含了防旱开荒、应用文写作、学习大生产运动劳动模范等,其中生产知识内容课数占总课时26%。

-摘编自肖菊梅《抗日根据地中小学劳动教育研究》

(1)根据材料一,概述清末民初小学劳动教育课程的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析抗日根据地实施劳动教育的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,说明近代以来我国重视劳动教育的意义。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一英国殖民扩张与近代区域研究简表

时间 主要事件

1576年 尔伯特爵士《论通往中国的新通道的发现》一书出版,其中包括了他绘制的世界地图。

1589年 哈克鲁伊特的殖民理论三部曲最终章《英吉利民族的主要航海、航行、贸易和发现》出版,推动了英国海洋战略的成熟。

1788年 班克斯爵士推动成立促进非洲内陆发现协会。该协会致力于开展非洲内陆的先行探险活动,填补了英国人对非洲的认识空白。

1795年 在促进非洲内陆发现协会的推动下,帕克探索西非尼日尔河河源,后出版了《非洲内陆地区旅行》一书。

1823年 皇家亚洲学会建立,该学会偏向于印度研究。

1830年 英国皇家地理学会成立,支持和资助英国科学家在世界范围内的考察探险活动。

1841-1873年 在皇家地理学会的推动下,利文斯顿三次考察非洲地区,并出版《在南非的传教旅行与研究》一书。

1916年 伦敦大学亚非学院成立,标志着英国区域研究走向系统化与组织化。

-摘编自柴彬、陈谦悦《英国殖民扩张与近代区域研究体系的建构》

1779年,英文中出现“东方学”一词,而欧洲其他语言中也相继出现了对应的词语。随着日流逝,在欧洲形成了一系列有关亚非地区研究的东方学学科,如埃及学、赫梯学、亚述学、伊汉学等。部分西方学者如沃勒斯坦认为,东方学的研究对象国具有一些共同特征,如拥有自己字、分布广泛的宗教系统和庞大的官僚帝国这种政治组织形态,而大多数西方学者认为这些历史表现出明显的停滞。

-摘编自黄民兴《区域国别研究的历史、特点、理论与方法再探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国近代区域研究主体的变化及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,评价英国的近代区域研究。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料人民币是中国政府发行的法定货币,它作为一种重要的政治符号,集中展现着国家政治、经济化和社会等多个方面的国家形象。下表为发行于1955年的第二套人民币的券种及币面图像简表。

主币 辅币

缅图像 1元:北京天安门 2元:延安宝塔山 3元:井冈山龙源口 5元:各民族大团结 10元:工农像 1角:拖拉机 2角:火车 5角:水电站 1分:汽车 2分:飞机 5分:轮船

葡面图像 印有国徽 采用汉、藏、蒙古、维吾尔4种文字书写“中国人民银行”

-摘编自余耀显《图像的故事-作为政治符号的新中国初期人民币(1949-1956)》根据材料并结合所学知识,以“人民币与新中国的国家形象”为题,写一篇历史小短文。(要求:表述成文,史论结合,条理清晰。)

2025届陕西省西安市临潼区高三下学期第二次模拟检测历史试题答案

一、选择题

1.B

2.D

3.B

4.B

5.C

6.D

7.B

8.C

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.C

15.A

16.B

二、非选择题

17.(1)官方主导,设置专门贸易场所; 采用政治手段调节贸易; 游牧和农耕物资交换,满足双方生产生活需求,经济互补性强; 贸易形式多样; 受民族关系影响显著。

(2)长城是 “大一统” 的军事屏障,具有防御功能和战略威慑力; 贸易带动长城沿线经济发展,缩小边疆与内地的经济差距,是巩固 “大一统” 的物质基础; 通过互补性贸易,增强国家的整体实力; 长城是 “大一统” 的文化融合平台; 长城象征 “大一统” 的政治智慧,是中央权威物化的象征。

18.(1)从选修课程变为必修课程,地位提高; 课程内容从简易手工制作技能,逐渐扩展至日常生活的基本知识和技能。

(2)抗战时期,根据地经济困难,需要进行生产运动; 边区政府支持; 中国共产党重视劳动教育传统。

(3)有助于学生掌握各种生产生活技能,提高其社会生存能力; 丰富了教育内容,有利于培养全面发展的人才; 弘扬劳动精神,形成良好的价值观和道德品质。

19.(1)变化:研究主体从个人逐渐发展到各类学术团体和机构。

原因:英国殖民扩张的需要; 资本主义发展的客观要求; 科学技术的进步; 学术研究的发展。

(2)积极:丰富了学术研究的内容和方法,形成了一系列有关亚非地区研究的东方学学科; 有利于打破地域局限,促进不同地区之间的文化交流和相互认知。

消极:为英国的殖民统治提供了信息支持,加剧了被殖民地区的灾难和痛苦; 部分西方学者带着偏见和误解进行研究,不利于客观公正地认识不同地区的文明和发展。

20.论题:人民币与新中国的国家形象。

论述:人民币作为中国的法定货币,不仅是交易媒介,更承载着新中国丰富的国家形象内涵。

从政治层面看,第二套人民币主币的币面图像意义深远。 1 元券上的北京天安门,是新中国的象征,它见证了开国大典等重大历史时刻,代表着新中国的诞生与国家的核心地位; 2 元券的延安宝塔山,是革命圣地的标志,体现了中国共产党领导革命的光辉历程,彰显了新中国红色政权的历史根基。 这些图案向国内外展示了新中国坚定的政治立场和深厚的革命底蕴。

在经济领域,辅币的币面图像呈现出新中国积极建设的经济形象。 1 角券上的拖拉机、2 角券的火车、5 角券的水电站以及 1 分券的汽车、2 分券的飞机、5 分券的轮船,这些元素代表着新中国在工业、交通等方面的发展成果。 它们反映了新中国成立初期大力发展工业、努力实现工业化的决心和行动,展示出新中国积极向上、充满活力的经济建设态势。

文化方面,人民币也有着鲜明的体现。 币面印有国徽,国徽是国家尊严的象征,凝聚着国家的荣誉和民族精神。 同时,采用汉、藏、蒙古、维吾尔 4 种文字书写 “中国人民银行”,这体现了新中国尊重各民族文化、坚持民族团结和民族平等的政策,展示了新中国多元一体的文化格局和包容和谐的文化氛围,彰显了中华民族强大的凝聚力和向心力。

综上所述,1955 年发行的第二套人民币通过精心设计的币面图像,全方位地展现了新中国的国家形象。 它是新中国政治稳定、经济发展、文化繁荣的生动写照。

同课章节目录