第一讲 中华文明起源与早期国家 课件-高考一轮通史复习

文档属性

| 名称 | 第一讲 中华文明起源与早期国家 课件-高考一轮通史复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 08:48:44 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第一单元

从中华文明的起源到早期国家的形成与发展

——先秦(远古至公元前221年)

高三历史一轮复习系列课件

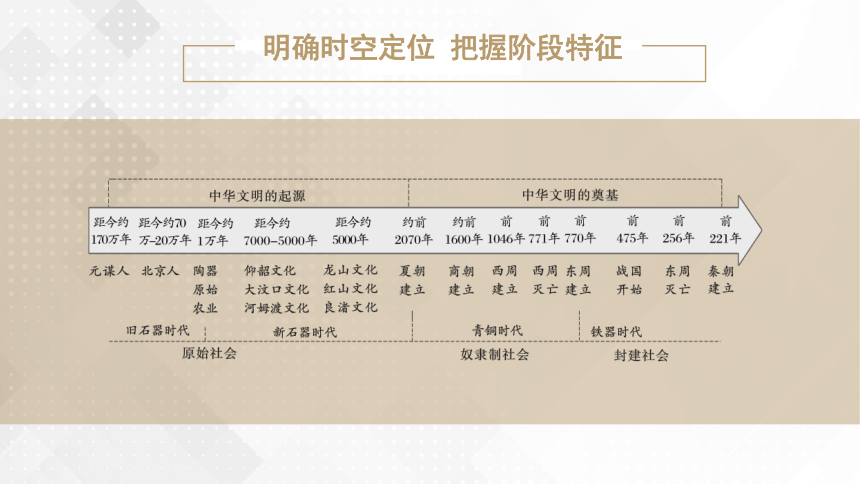

明确时空定位 把握阶段特征

明确时空定位 把握阶段特征

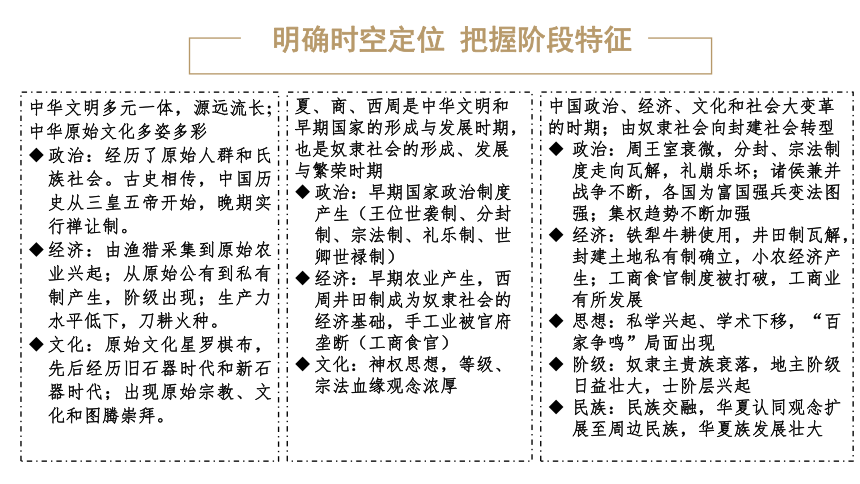

中华文明多元一体,源远流长;中华原始文化多姿多彩

政治:经历了原始人群和氏族社会。古史相传,中国历史从三皇五帝开始,晚期实行禅让制。

经济:由渔猎采集到原始农业兴起;从原始公有到私有制产生,阶级出现;生产力水平低下,刀耕火种。

文化:原始文化星罗棋布,先后经历旧石器时代和新石器时代;出现原始宗教、文化和图腾崇拜。

夏、商、西周是中华文明和早期国家的形成与发展时期,也是奴隶社会的形成、发展与繁荣时期

政治:早期国家政治制度产生(王位世袭制、分封制、宗法制、礼乐制、世卿世禄制)

经济:早期农业产生,西周井田制成为奴隶社会的经济基础,手工业被官府垄断(工商食官)

文化:神权思想,等级、宗法血缘观念浓厚

中国政治、经济、文化和社会大变革的时期;由奴隶社会向封建社会转型

政治:周王室衰微,分封、宗法制度走向瓦解,礼崩乐坏;诸侯兼并战争不断,各国为富国强兵变法图强;集权趋势不断加强

经济:铁犁牛耕使用,井田制瓦解,封建土地私有制确立,小农经济产生;工商食官制度被打破,工商业有所发展

思想:私学兴起、学术下移,“百家争鸣”局面出现

阶级:奴隶主贵族衰落,地主阶级日益壮大,士阶层兴起

民族:民族交融,华夏认同观念扩展至周边民族,华夏族发展壮大

第一讲

中华文明起源与早期国家

内容导航

内容导航

01

解读课程标准 把握方向性

02

概览考点分布 寻找规律性

03

梳理必备知识 落实基础性

04

解决情境问题 提升综合性

05

链接高考真题 达成应用性

内容导航

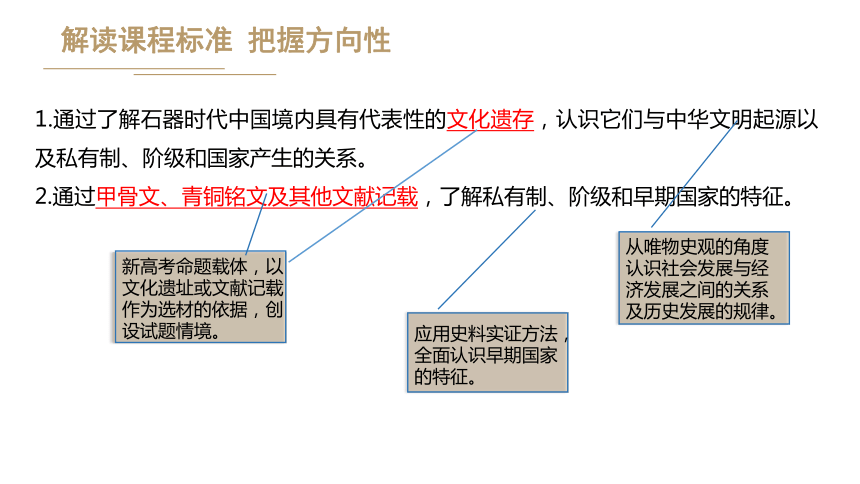

解读课程标准 把握方向性

1.通过了解石器时代中国境内具有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

新高考命题载体,以文化遗址或文献记载作为选材的依据,创设试题情境。

从唯物史观的角度认识社会发展与经济发展之间的关系及历史发展的规律。

应用史料实证方法,全面认识早期国家的特征。

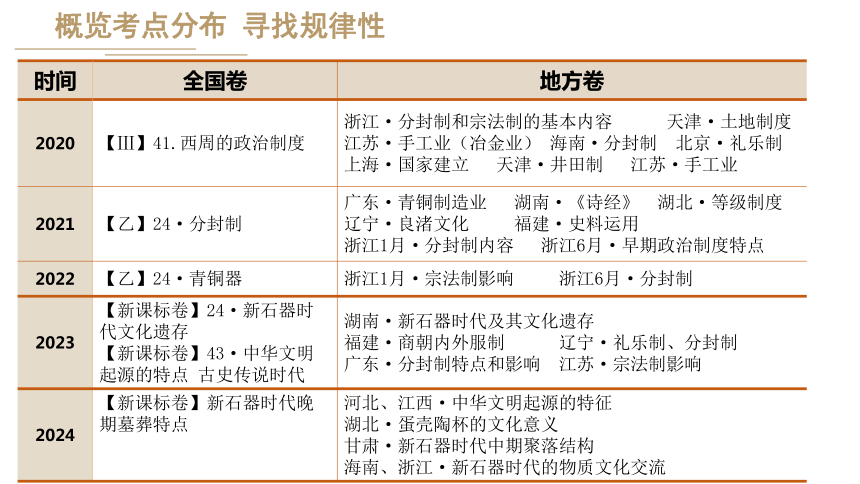

概览考点分布 寻找规律性

时间 全国卷 地方卷

2020 【Ⅲ】41.西周的政治制度 浙江·分封制和宗法制的基本内容 天津·土地制度

江苏·手工业(冶金业) 海南·分封制 北京·礼乐制上海·国家建立 天津·井田制 江苏·手工业

2021 【乙】24·分封制 广东·青铜制造业 湖南·《诗经》 湖北·等级制度

辽宁·良渚文化 福建·史料运用

浙江1月·分封制内容 浙江6月·早期政治制度特点

2022 【乙】24·青铜器 浙江1月·宗法制影响 浙江6月·分封制

2023 【新课标卷】24·新石器时代文化遗存 【新课标卷】43·中华文明起源的特点 古史传说时代 湖南·新石器时代及其文化遗存

福建·商朝内外服制 辽宁·礼乐制、分封制

广东·分封制特点和影响 江苏·宗法制影响

2024 【新课标卷】新石器时代晚期墓葬特点 河北、江西·中华文明起源的特征

湖北·蛋壳陶杯的文化意义

甘肃·新石器时代中期聚落结构

海南、浙江·新石器时代的物质文化交流

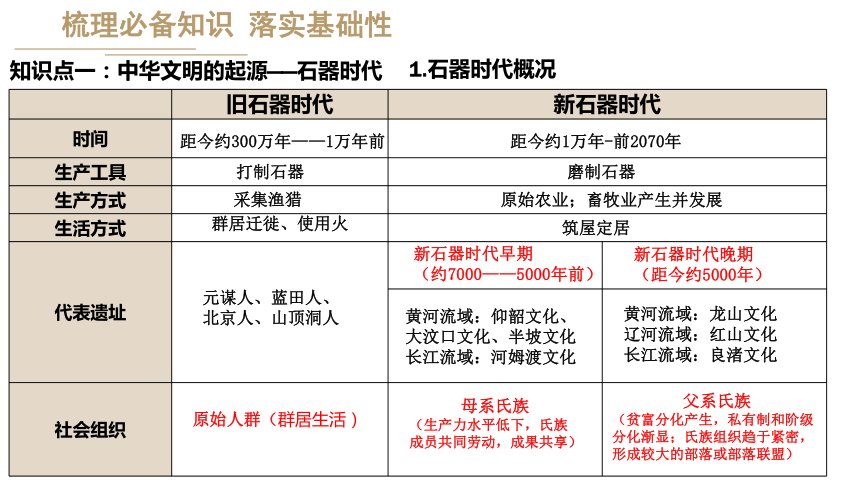

梳理必备知识 落实基础性

知识点一:中华文明的起源——石器时代

旧石器时代 新石器时代

时间

生产工具

生产方式

生活方式

代表遗址

社会组织

距今约300万年——1万年前

距今约1万年-前2070年

打制石器

元谋人、蓝田人、北京人、山顶洞人

群居迁徙、使用火

采集渔猎

磨制石器

原始农业;畜牧业产生并发展

筑屋定居

新石器时代早期

(约7000——5000年前)

新石器时代晚期

(距今约5000年)

黄河流域:仰韶文化、大汶口文化、半坡文化

长江流域:河姆渡文化

黄河流域:龙山文化

辽河流域:红山文化

长江流域:良渚文化

原始人群(群居生活)

母系氏族

(生产力水平低下,氏族成员共同劳动,成果共享)

父系氏族

(贫富分化产生,私有制和阶级分化渐显;氏族组织趋于紧密,形成较大的部落或部落联盟)

1.石器时代概况

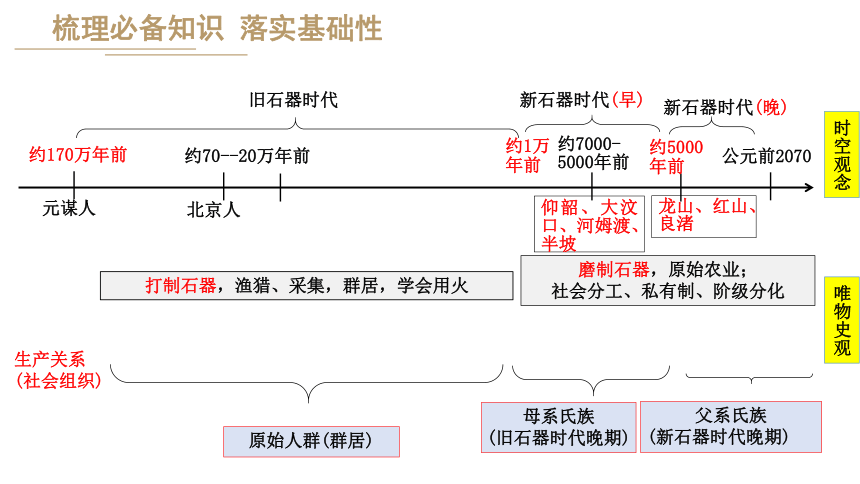

梳理必备知识 落实基础性

约170万年前

约70--20万年前

约1万

年前

约7000-5000年前

约5000

年前

公元前2070

元谋人

北京人

仰韶、大汶口、河姆渡、半坡

龙山、红山、良渚

旧石器时代

新石器时代(早)

新石器时代(晚)

时空观念

打制石器,渔猎、采集,群居,学会用火

磨制石器,原始农业;

社会分工、私有制、阶级分化

生产关系

(社会组织)

原始人群(群居)

母系氏族

(旧石器时代晚期)

父系氏族

(新石器时代晚期)

唯物史观

梳理必备知识 落实基础性

2.从部落联盟到早期国家的变革

发展阶段 发展状况

部落 联盟 三皇五帝时代 三皇神话色彩浓厚;五帝事迹较为具体。黄帝和炎帝结成部落联盟,被尊为华夏始祖,部落联盟首领实行“禅让制”。

“万邦”时代 五帝后期龙山文化时代,中国大地上邦国林立,邦国都城规模较大,阶级阶层分化比较明显,具备了国家的初始形态。

早期 国家 夏、商、周 尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家称之为早期国家。

夏、商、周三代在政治继承制度和国家的政治构筑形态方面,都经历了由村落社会过渡到国家社会的时期。

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

最高统治者

中央机构

地方机构

经济文化

文化遗存

河南偃师县·二里头遗址

夏王 王位世袭制(公天下→家天下 传贤→传子)

设有主管行政、司法和宗教的机构与职官

聚族而居,直接统治夏部族,间接统治其他部族

以农业为主,辅以畜牧业和手工业

夏朝历法《夏小正》

二里头文化(很有可能)

1.夏朝

二里头遗址现在还不能确证是夏都,因为缺少如甲骨文那样的内证性的文字证据出土。二里头有可能是夏,乃至极有可能是夏,但这仍是假说。”

——刘周岩:《寻找夏朝》

历史研究之二重证据法

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

国家机构

国家管理

文化遗存

2.商朝

松散性

独立性

商王是最高统治者,

商王之下设有尹及各类事务官

内外服制度(内服:商王直接控制的王畿地区

外服:商王间接控制的方国和部族)

殷墟遗址(甲骨文、青铜器)

材料1:“国之大事,在祀与戎。” ——《左传》

材料2:外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。 ——张帆《中国古代简史》

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

3.西周

分封制(“ 封建亲戚,以蕃屏周”)

目的

对象

内容

诸侯的权利

诸侯的义务

作用

周朝分封示意图

积极:加强了周天子对地方的统治;边远地区得到开发,扩大了西周统治区域;促进不同民族间的文化交融与经济交流

局限:诸侯独立性较强,为春秋战国割据混战埋下了隐患

维护统治

王族、功臣、古代帝王后代

王畿以外的土地和人民

职位世袭、再分封、设置官员、建立武装,征派赋役

镇守疆土、交纳贡赋、朝觐述职、随从作战

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

3.西周

宗法制(以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度)

目的

核心

特点

作用

解决统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

嫡长子继承制

大宗小宗是相对的,小宗服从大宗

族权与政权相结合,家国同构、家国一体

保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位(贵族政治);有利于统治集团内部的稳定和团结

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

3.西周

礼乐制(维护等级的工具,明尊卑,促和谐)

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

4.商周的经济

农业

手工业

商业

特征

农业工具:主要使用木、石、骨等,青铜农具很少

土地制度:井田制

青铜铸造、养蚕缫丝

有初步发展

奴隶制社会经济发展并走向繁荣时期

溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗·小雅·北山》

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事,所以别野人也。

——《孟子·滕文公下》

特点:奴隶制土地国有制;土地不得转让买卖;奴隶和庶民集体耕种

解决情境问题 提升综合性

探究问题一:中华文明起源的特征

图一中国旧石器时代重要人类遗址分布图

图二 中国新石器时代

文化遗存分布图

图三 苏秉琦《中国文明起源新》

材料一

阅读材料并结合所学知识,说明人类文化遗址的分布体现出中华文明起源的哪些特征?

材料二 古代黄河中下游地区之所以取得长足发展并取得文明中心的地位,首先得益于它以平原、河谷与山间盆地为主,沃野千里、河流纵横、交通便利,而且位于古代中国的文化中央,可以广泛接触周边文化并吸取营养。而南方暖湿的气候利于作物成长,但也造成森林密布、沼泽遍布,在人烟稀少且以使用木石工具为主的条件下,农田的垦辟比北方更难。此外,南方地势复杂,多高山大壑,山河阻隔,不利于它们的交流与整合。 ——摘编自《中国大通史·史前卷》

材料三 中华文明起源具有多元一体的特征,如同满天星斗般散布在广袤的大地上。从辽河流域的红山文化到长江流域的良渚文化,从中原的仰韶文化到西北的马家窑文化,各区域文明在交流碰撞中逐渐融合,最终形成以中原为核心、多元文化交融的文明共同体。——苏秉琦《中国文明起源新探》

时间上:历史悠久,传承不断

空间上:分布广泛,多元一体

关联上:独立发展,相互交融

解决情境问题 提升综合性

探究问题一:中华文明起源的特征

探究问题二:认识私有制、阶级和国家产生之间的关系(早期文明在考古文化遗存中的一般表现)

仰韶文化代表——姜寨聚落遗址

位于陕西临潼的姜寨聚落遗址,它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大。—摘编自《中国早期人类史研究》

良渚文化高等级贵族墓葬

良渚文化平民墓葬

解决情境问题 提升综合性

解决情境问题 提升综合性

生产力发展

私有制

阶级

分化

统治者

剩余

产品

贫富

分化

被统治者

阶级

矛盾

征服者

被征服者

部落

战争

公共权力

政府

军队监狱

国家产生

探究问题二:认识私有制、阶级和国家产生之间的关系(早期文明在考古文化遗存中的一般表现)

唯物史观——

生产力与私有制、阶级和国家产生的关系

探究问题三:早期国家治理(早期国家的基本特征)

《禹贡》五服图

王说:“盂,赐给你异族的王臣十三名,夷众一千零五十人,要尽量让这些人在他们所耕作的土地上努力劳动。”王说:“盂,你要恭谨地对待你的职事,不得违抗我的命令。”

——西周早期《大盂鼎》及铭文译文(部分)

材料二 《礼记·表记》称:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”……殷周之际,以农业立国的周族战胜殷人,建立西周王朝,为巩固政权,以周公为代表的统治者革新了殷人的天命观,提出“天命靡常”需“敬德保民”以“祈天永命”的思想。

——摘编自谭研《西周“敬德保民”天命观念的表现及成因》

材料一

解决情境问题 提升综合性

1.就中央与地方的关系而言,材料一两幅图反映了该历史时期的什么制度?有何异同?

制度:商朝内外服制度、西周分封制

异:分封制比内外服制度有明晰的权利与义务原则,并依托血缘关系,强化了中央对地方的统治。

同:都未实现中央集权

2.根据材料二并结合所学知识,说明商周治国理念的变化并分析原因?

变化:从敬鬼神到重人事,逐渐形成“敬德保民”“明德慎罚”的治国理念

原因:吸取殷商灭亡的教训;农耕文明传统,珍视人力资源

解决情境问题 提升综合性

早期国家是尚未发展到单纯以地域组织为基础,而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家称之为早期国家。

夏:王位世袭制代替禅让制,“家天下”取代“公天下”;夏王是最高统治者,中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。夏朝社会仍然是聚族而居,对夏部族生活的地区实行直接统治,对其他地方行间接统治。二里头遗址很有可能是夏文化的遗存。

商:商朝国家机构更加完善。商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官,商朝的国家管理实行内外服制。甲骨文是一种成熟的文字 ,考古发现的甲骨文,证实了文献中关于商朝的部分历史记载,大量的青铜铭文,反映了西周贵族的各种活动。

西周:西周实行分封制与宗法制,史称“封建亲戚,以蕃屏周”,形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构,加强了周天子对地方的政治统治。宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾,形成西周“家国同构”的政治特色。礼乐制是维维护等级、防止僭越的工具。

史论点拨

探究问题四:天下一家的文化心理认同(商周时期中华区域文明的交流)

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。 ——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 北京大学考古文博学院李伯谦教授指出:夏商周文明的核心在中原,但中原不是孤立的,它与周边地区互动发展,关系密切,应该把夏商周时期中原与周边关系研究纳入到夏商周考古学时空框架体系中去考虑。既要把中原搞清楚,也要把周边搞清楚,这样才有助于研究以中原为核心的国家形成、中华文明形成和发展。

——节选自《夏商周时期的中原与周边——纪念郑州商城发现60周年暨韩维周、安金槐、邹衡先生学术成就研讨会》

1.根据材料一并结合所学知识,概括西周时期的都城的特点

2.根据材料二并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

建立在分封制基础之上,建有宗庙和社稷;国人和野人均有一定政治权利,但身份不同;有城墙等防御设施。

开发了边远地区,扩大了统治区域;奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力;礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成;为中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用。

解决情境问题 提升综合性

1.(2024年新课标卷)考古学者在某史前遗址发掘出1300余座墓葬,大、中、小三类墓葬分别占总数的不到1%、近10%和90%。其中大型墓葬规模大、随葬品丰富,出土了成套的石制、陶制礼器等。据此可以推断,该遗址处于( )

A.旧石器时代早期 B.旧石器时代晚期

C.新石器时代早期 D.新石器时代晚期

2.(2024年广东卷)据研究,古代礼制记载的春秋时期酒器礼器,分为爵、觚、觯、角、散五种,称为“五爵”,其名来自于商、周时期的青铜酒器礼器。实际上,春秋时期的五爵为漆木酒器,其容量依次为一至五升,“宗庙祭祀,贵者献以爵、贱者献以散”。春秋时期礼器的变化反映出( )

A.五爵形制趋同说明礼崩乐坏 B.宗庙祭祀遵循天人合一观念

C.采用漆木酒器彰显以人为本 D.五爵以小为贵维系等级秩序

链接高考真题 达成应用性

D

D

3.(2024年甘肃卷)新石器时代中期,大多数聚落出现结构复杂的“大房子”,与众多中小型居址形成明显对比。“大房子”是部落公共活动中心,或部落首领住宅兼公共事务场所。“大房子”的出现反映了这一时期( )

A.社会矛盾逐渐加剧 B.部落组织日益复杂

C.劳动分工更加明确 D.国家形态初步具备

4.(2024年湖南卷)西周时期,国人可以对军国大事发表意见,甚至能够影响国君废立,但不能改变宗主世袭制,更换国君不过是更换宗主。这说明西周( )

A.军国大事取决于国人 B.血缘政治色彩浓厚

C.王权与神权紧密结合 D.宗法制度遭到破坏

链接高考真题 达成应用性

B

D

5.(2024年湖北卷)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

A.早期国家认同已广泛形成

B.南北地区间贸易往来较为频繁

C.史前文明存在远距离交流

D.凤凰咀遗存与大汶口文化同期

正视图 俯视图

链接高考真题 达成应用性

C

本讲结束,谢谢!

第一单元

从中华文明的起源到早期国家的形成与发展

——先秦(远古至公元前221年)

高三历史一轮复习系列课件

明确时空定位 把握阶段特征

明确时空定位 把握阶段特征

中华文明多元一体,源远流长;中华原始文化多姿多彩

政治:经历了原始人群和氏族社会。古史相传,中国历史从三皇五帝开始,晚期实行禅让制。

经济:由渔猎采集到原始农业兴起;从原始公有到私有制产生,阶级出现;生产力水平低下,刀耕火种。

文化:原始文化星罗棋布,先后经历旧石器时代和新石器时代;出现原始宗教、文化和图腾崇拜。

夏、商、西周是中华文明和早期国家的形成与发展时期,也是奴隶社会的形成、发展与繁荣时期

政治:早期国家政治制度产生(王位世袭制、分封制、宗法制、礼乐制、世卿世禄制)

经济:早期农业产生,西周井田制成为奴隶社会的经济基础,手工业被官府垄断(工商食官)

文化:神权思想,等级、宗法血缘观念浓厚

中国政治、经济、文化和社会大变革的时期;由奴隶社会向封建社会转型

政治:周王室衰微,分封、宗法制度走向瓦解,礼崩乐坏;诸侯兼并战争不断,各国为富国强兵变法图强;集权趋势不断加强

经济:铁犁牛耕使用,井田制瓦解,封建土地私有制确立,小农经济产生;工商食官制度被打破,工商业有所发展

思想:私学兴起、学术下移,“百家争鸣”局面出现

阶级:奴隶主贵族衰落,地主阶级日益壮大,士阶层兴起

民族:民族交融,华夏认同观念扩展至周边民族,华夏族发展壮大

第一讲

中华文明起源与早期国家

内容导航

内容导航

01

解读课程标准 把握方向性

02

概览考点分布 寻找规律性

03

梳理必备知识 落实基础性

04

解决情境问题 提升综合性

05

链接高考真题 达成应用性

内容导航

解读课程标准 把握方向性

1.通过了解石器时代中国境内具有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2.通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

新高考命题载体,以文化遗址或文献记载作为选材的依据,创设试题情境。

从唯物史观的角度认识社会发展与经济发展之间的关系及历史发展的规律。

应用史料实证方法,全面认识早期国家的特征。

概览考点分布 寻找规律性

时间 全国卷 地方卷

2020 【Ⅲ】41.西周的政治制度 浙江·分封制和宗法制的基本内容 天津·土地制度

江苏·手工业(冶金业) 海南·分封制 北京·礼乐制上海·国家建立 天津·井田制 江苏·手工业

2021 【乙】24·分封制 广东·青铜制造业 湖南·《诗经》 湖北·等级制度

辽宁·良渚文化 福建·史料运用

浙江1月·分封制内容 浙江6月·早期政治制度特点

2022 【乙】24·青铜器 浙江1月·宗法制影响 浙江6月·分封制

2023 【新课标卷】24·新石器时代文化遗存 【新课标卷】43·中华文明起源的特点 古史传说时代 湖南·新石器时代及其文化遗存

福建·商朝内外服制 辽宁·礼乐制、分封制

广东·分封制特点和影响 江苏·宗法制影响

2024 【新课标卷】新石器时代晚期墓葬特点 河北、江西·中华文明起源的特征

湖北·蛋壳陶杯的文化意义

甘肃·新石器时代中期聚落结构

海南、浙江·新石器时代的物质文化交流

梳理必备知识 落实基础性

知识点一:中华文明的起源——石器时代

旧石器时代 新石器时代

时间

生产工具

生产方式

生活方式

代表遗址

社会组织

距今约300万年——1万年前

距今约1万年-前2070年

打制石器

元谋人、蓝田人、北京人、山顶洞人

群居迁徙、使用火

采集渔猎

磨制石器

原始农业;畜牧业产生并发展

筑屋定居

新石器时代早期

(约7000——5000年前)

新石器时代晚期

(距今约5000年)

黄河流域:仰韶文化、大汶口文化、半坡文化

长江流域:河姆渡文化

黄河流域:龙山文化

辽河流域:红山文化

长江流域:良渚文化

原始人群(群居生活)

母系氏族

(生产力水平低下,氏族成员共同劳动,成果共享)

父系氏族

(贫富分化产生,私有制和阶级分化渐显;氏族组织趋于紧密,形成较大的部落或部落联盟)

1.石器时代概况

梳理必备知识 落实基础性

约170万年前

约70--20万年前

约1万

年前

约7000-5000年前

约5000

年前

公元前2070

元谋人

北京人

仰韶、大汶口、河姆渡、半坡

龙山、红山、良渚

旧石器时代

新石器时代(早)

新石器时代(晚)

时空观念

打制石器,渔猎、采集,群居,学会用火

磨制石器,原始农业;

社会分工、私有制、阶级分化

生产关系

(社会组织)

原始人群(群居)

母系氏族

(旧石器时代晚期)

父系氏族

(新石器时代晚期)

唯物史观

梳理必备知识 落实基础性

2.从部落联盟到早期国家的变革

发展阶段 发展状况

部落 联盟 三皇五帝时代 三皇神话色彩浓厚;五帝事迹较为具体。黄帝和炎帝结成部落联盟,被尊为华夏始祖,部落联盟首领实行“禅让制”。

“万邦”时代 五帝后期龙山文化时代,中国大地上邦国林立,邦国都城规模较大,阶级阶层分化比较明显,具备了国家的初始形态。

早期 国家 夏、商、周 尚未发展到纯以地域组织为基础而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家称之为早期国家。

夏、商、周三代在政治继承制度和国家的政治构筑形态方面,都经历了由村落社会过渡到国家社会的时期。

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

最高统治者

中央机构

地方机构

经济文化

文化遗存

河南偃师县·二里头遗址

夏王 王位世袭制(公天下→家天下 传贤→传子)

设有主管行政、司法和宗教的机构与职官

聚族而居,直接统治夏部族,间接统治其他部族

以农业为主,辅以畜牧业和手工业

夏朝历法《夏小正》

二里头文化(很有可能)

1.夏朝

二里头遗址现在还不能确证是夏都,因为缺少如甲骨文那样的内证性的文字证据出土。二里头有可能是夏,乃至极有可能是夏,但这仍是假说。”

——刘周岩:《寻找夏朝》

历史研究之二重证据法

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

国家机构

国家管理

文化遗存

2.商朝

松散性

独立性

商王是最高统治者,

商王之下设有尹及各类事务官

内外服制度(内服:商王直接控制的王畿地区

外服:商王间接控制的方国和部族)

殷墟遗址(甲骨文、青铜器)

材料1:“国之大事,在祀与戎。” ——《左传》

材料2:外服之地只是间接地受商统治,隶属关系并不稳固,往往视商之国力盛衰而定。外服以至外服以外的方国,其经济多较商落后,故而也不时进入王畿抢掠。终商一代,与方国的战争十分频繁。 ——张帆《中国古代简史》

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

3.西周

分封制(“ 封建亲戚,以蕃屏周”)

目的

对象

内容

诸侯的权利

诸侯的义务

作用

周朝分封示意图

积极:加强了周天子对地方的统治;边远地区得到开发,扩大了西周统治区域;促进不同民族间的文化交融与经济交流

局限:诸侯独立性较强,为春秋战国割据混战埋下了隐患

维护统治

王族、功臣、古代帝王后代

王畿以外的土地和人民

职位世袭、再分封、设置官员、建立武装,征派赋役

镇守疆土、交纳贡赋、朝觐述职、随从作战

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

3.西周

宗法制(以血缘亲疏与嫡庶来确定继承关系和名分的制度)

目的

核心

特点

作用

解决统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾

嫡长子继承制

大宗小宗是相对的,小宗服从大宗

族权与政权相结合,家国同构、家国一体

保证了各级贵族在政治上的垄断和特权地位(贵族政治);有利于统治集团内部的稳定和团结

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

3.西周

礼乐制(维护等级的工具,明尊卑,促和谐)

梳理必备知识 落实基础性

知识点二:早期国家——夏、商、西周

4.商周的经济

农业

手工业

商业

特征

农业工具:主要使用木、石、骨等,青铜农具很少

土地制度:井田制

青铜铸造、养蚕缫丝

有初步发展

奴隶制社会经济发展并走向繁荣时期

溥(普)天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗·小雅·北山》

方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事,所以别野人也。

——《孟子·滕文公下》

特点:奴隶制土地国有制;土地不得转让买卖;奴隶和庶民集体耕种

解决情境问题 提升综合性

探究问题一:中华文明起源的特征

图一中国旧石器时代重要人类遗址分布图

图二 中国新石器时代

文化遗存分布图

图三 苏秉琦《中国文明起源新》

材料一

阅读材料并结合所学知识,说明人类文化遗址的分布体现出中华文明起源的哪些特征?

材料二 古代黄河中下游地区之所以取得长足发展并取得文明中心的地位,首先得益于它以平原、河谷与山间盆地为主,沃野千里、河流纵横、交通便利,而且位于古代中国的文化中央,可以广泛接触周边文化并吸取营养。而南方暖湿的气候利于作物成长,但也造成森林密布、沼泽遍布,在人烟稀少且以使用木石工具为主的条件下,农田的垦辟比北方更难。此外,南方地势复杂,多高山大壑,山河阻隔,不利于它们的交流与整合。 ——摘编自《中国大通史·史前卷》

材料三 中华文明起源具有多元一体的特征,如同满天星斗般散布在广袤的大地上。从辽河流域的红山文化到长江流域的良渚文化,从中原的仰韶文化到西北的马家窑文化,各区域文明在交流碰撞中逐渐融合,最终形成以中原为核心、多元文化交融的文明共同体。——苏秉琦《中国文明起源新探》

时间上:历史悠久,传承不断

空间上:分布广泛,多元一体

关联上:独立发展,相互交融

解决情境问题 提升综合性

探究问题一:中华文明起源的特征

探究问题二:认识私有制、阶级和国家产生之间的关系(早期文明在考古文化遗存中的一般表现)

仰韶文化代表——姜寨聚落遗址

位于陕西临潼的姜寨聚落遗址,它有氏族公共墓地,但各个墓葬的随葬品不多,差别也不大。—摘编自《中国早期人类史研究》

良渚文化高等级贵族墓葬

良渚文化平民墓葬

解决情境问题 提升综合性

解决情境问题 提升综合性

生产力发展

私有制

阶级

分化

统治者

剩余

产品

贫富

分化

被统治者

阶级

矛盾

征服者

被征服者

部落

战争

公共权力

政府

军队监狱

国家产生

探究问题二:认识私有制、阶级和国家产生之间的关系(早期文明在考古文化遗存中的一般表现)

唯物史观——

生产力与私有制、阶级和国家产生的关系

探究问题三:早期国家治理(早期国家的基本特征)

《禹贡》五服图

王说:“盂,赐给你异族的王臣十三名,夷众一千零五十人,要尽量让这些人在他们所耕作的土地上努力劳动。”王说:“盂,你要恭谨地对待你的职事,不得违抗我的命令。”

——西周早期《大盂鼎》及铭文译文(部分)

材料二 《礼记·表记》称:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”……殷周之际,以农业立国的周族战胜殷人,建立西周王朝,为巩固政权,以周公为代表的统治者革新了殷人的天命观,提出“天命靡常”需“敬德保民”以“祈天永命”的思想。

——摘编自谭研《西周“敬德保民”天命观念的表现及成因》

材料一

解决情境问题 提升综合性

1.就中央与地方的关系而言,材料一两幅图反映了该历史时期的什么制度?有何异同?

制度:商朝内外服制度、西周分封制

异:分封制比内外服制度有明晰的权利与义务原则,并依托血缘关系,强化了中央对地方的统治。

同:都未实现中央集权

2.根据材料二并结合所学知识,说明商周治国理念的变化并分析原因?

变化:从敬鬼神到重人事,逐渐形成“敬德保民”“明德慎罚”的治国理念

原因:吸取殷商灭亡的教训;农耕文明传统,珍视人力资源

解决情境问题 提升综合性

早期国家是尚未发展到单纯以地域组织为基础,而体现为地缘与血缘特征相结合国家形态的初始国家称之为早期国家。

夏:王位世袭制代替禅让制,“家天下”取代“公天下”;夏王是最高统治者,中央设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。夏朝社会仍然是聚族而居,对夏部族生活的地区实行直接统治,对其他地方行间接统治。二里头遗址很有可能是夏文化的遗存。

商:商朝国家机构更加完善。商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官,商朝的国家管理实行内外服制。甲骨文是一种成熟的文字 ,考古发现的甲骨文,证实了文献中关于商朝的部分历史记载,大量的青铜铭文,反映了西周贵族的各种活动。

西周:西周实行分封制与宗法制,史称“封建亲戚,以蕃屏周”,形成了“天子—诸侯—卿大夫—士”金字塔型的等级结构,加强了周天子对地方的政治统治。宗法制与分封制相互补充,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾,形成西周“家国同构”的政治特色。礼乐制是维维护等级、防止僭越的工具。

史论点拨

探究问题四:天下一家的文化心理认同(商周时期中华区域文明的交流)

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。 ——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 北京大学考古文博学院李伯谦教授指出:夏商周文明的核心在中原,但中原不是孤立的,它与周边地区互动发展,关系密切,应该把夏商周时期中原与周边关系研究纳入到夏商周考古学时空框架体系中去考虑。既要把中原搞清楚,也要把周边搞清楚,这样才有助于研究以中原为核心的国家形成、中华文明形成和发展。

——节选自《夏商周时期的中原与周边——纪念郑州商城发现60周年暨韩维周、安金槐、邹衡先生学术成就研讨会》

1.根据材料一并结合所学知识,概括西周时期的都城的特点

2.根据材料二并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

建立在分封制基础之上,建有宗庙和社稷;国人和野人均有一定政治权利,但身份不同;有城墙等防御设施。

开发了边远地区,扩大了统治区域;奠定了多民族统一国家的基础,增强了中华民族的凝聚力;礼乐制度促进了儒家学说和中国古代主流思想的形成;为中国长时期政治结构的稳定发挥了重要作用。

解决情境问题 提升综合性

1.(2024年新课标卷)考古学者在某史前遗址发掘出1300余座墓葬,大、中、小三类墓葬分别占总数的不到1%、近10%和90%。其中大型墓葬规模大、随葬品丰富,出土了成套的石制、陶制礼器等。据此可以推断,该遗址处于( )

A.旧石器时代早期 B.旧石器时代晚期

C.新石器时代早期 D.新石器时代晚期

2.(2024年广东卷)据研究,古代礼制记载的春秋时期酒器礼器,分为爵、觚、觯、角、散五种,称为“五爵”,其名来自于商、周时期的青铜酒器礼器。实际上,春秋时期的五爵为漆木酒器,其容量依次为一至五升,“宗庙祭祀,贵者献以爵、贱者献以散”。春秋时期礼器的变化反映出( )

A.五爵形制趋同说明礼崩乐坏 B.宗庙祭祀遵循天人合一观念

C.采用漆木酒器彰显以人为本 D.五爵以小为贵维系等级秩序

链接高考真题 达成应用性

D

D

3.(2024年甘肃卷)新石器时代中期,大多数聚落出现结构复杂的“大房子”,与众多中小型居址形成明显对比。“大房子”是部落公共活动中心,或部落首领住宅兼公共事务场所。“大房子”的出现反映了这一时期( )

A.社会矛盾逐渐加剧 B.部落组织日益复杂

C.劳动分工更加明确 D.国家形态初步具备

4.(2024年湖南卷)西周时期,国人可以对军国大事发表意见,甚至能够影响国君废立,但不能改变宗主世袭制,更换国君不过是更换宗主。这说明西周( )

A.军国大事取决于国人 B.血缘政治色彩浓厚

C.王权与神权紧密结合 D.宗法制度遭到破坏

链接高考真题 达成应用性

B

D

5.(2024年湖北卷)湖北襄阳凤凰咀遗址出土的“蛋壳陶杯”(如下图)制作精美,陶胎轻薄,杯壁厚度不超过0.5毫米。一般认为,蛋壳陶杯是显示尊贵身份的礼器。该类器物此前主要发现于龙山文化遗存,在其他地区极为罕见。据此可推断( )

A.早期国家认同已广泛形成

B.南北地区间贸易往来较为频繁

C.史前文明存在远距离交流

D.凤凰咀遗存与大汶口文化同期

正视图 俯视图

链接高考真题 达成应用性

C

本讲结束,谢谢!

同课章节目录