部编版九年级语文 上册第三单元《课外古诗》课件(共99张ppt)

文档属性

| 名称 | 部编版九年级语文 上册第三单元《课外古诗》课件(共99张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 345.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 11:05:54 | ||

图片预览

文档简介

(共99张PPT)

部编版九年上册

课外古诗词诵读(一)

月夜忆舍弟

杜甫

月夜忆舍弟

杜甫

知诗人 解诗题

杜甫(712年~770年),字子美,祖籍襄阳,生于河南巩县。自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。他与李白又合称“大李杜”,后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》《北征》“三吏”“三别”等名作,作品大多集于《杜工部集》。

时间 事件 人物

月夜忆舍弟

杜甫

解背景 论世事

这首诗是唐肃宗乾元二年(759)秋杜甫在秦州所作。唐玄宗天宝十四年(755),安史之乱爆发,乾元二年九月,叛军安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。这首诗就是他当时思想感情的真实记录。

月夜忆舍弟

杜甫

解词语 明诗意

谦词与敬词用法七字诀“家大、舍小、令外人”。

“家大”:“家”是用于对别人称自己长辈和年长的平辈的谦词。例如自称父亲为“家父”或“家严”,母亲为“家母”或“家慈”,叔父为“家叔”,哥哥为“家兄”等等。

“令”:“令”是敬词,凡是称呼别人家中的人,无论辈份大小,男女老少都冠以“令”字,表示尊敬。如称别人父亲“令尊”,母亲“令堂”,亲属“令亲”“令兄”“令妹”,儿子“令郎”,女儿“令嫒”等等。

月夜忆舍弟

杜甫

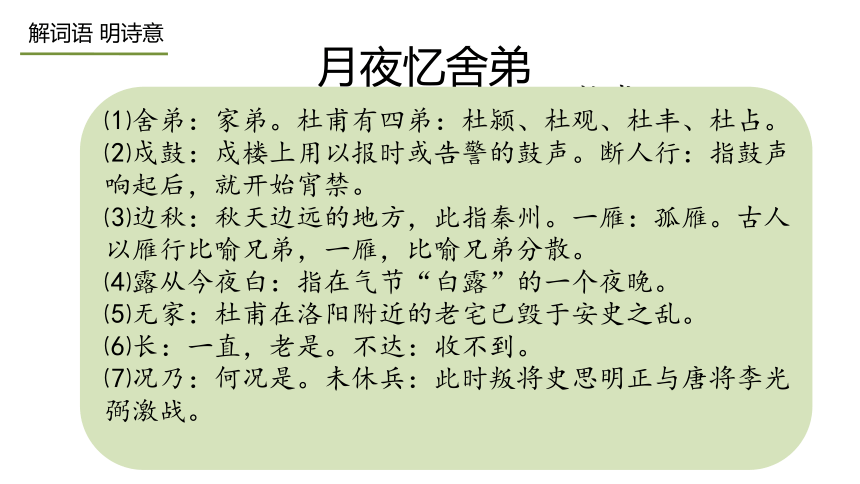

解词语 明诗意

戍鼓/断/人行,边秋/一雁/声。

露从/今夜/白,月是/故乡/明。

有弟/皆/分散,无家/问/死生。

寄书/长/不达,况乃/未/休兵。

shù

⑴舍弟:家弟。杜甫有四弟:杜颍、杜观、杜丰、杜占。

⑵戍鼓:戍楼上用以报时或告警的鼓声。断人行:指鼓声响起后,就开始宵禁。

⑶边秋:秋天边远的地方,此指秦州。一雁:孤雁。古人以雁行比喻兄弟,一雁,比喻兄弟分散。

⑷露从今夜白:指在气节“白露”的一个夜晚。

⑸无家:杜甫在洛阳附近的老宅已毁于安史之乱。

⑹长:一直,老是。不达:收不到。

⑺况乃:何况是。未休兵:此时叛将史思明正与唐将李光弼激战。

月夜忆舍弟

杜甫

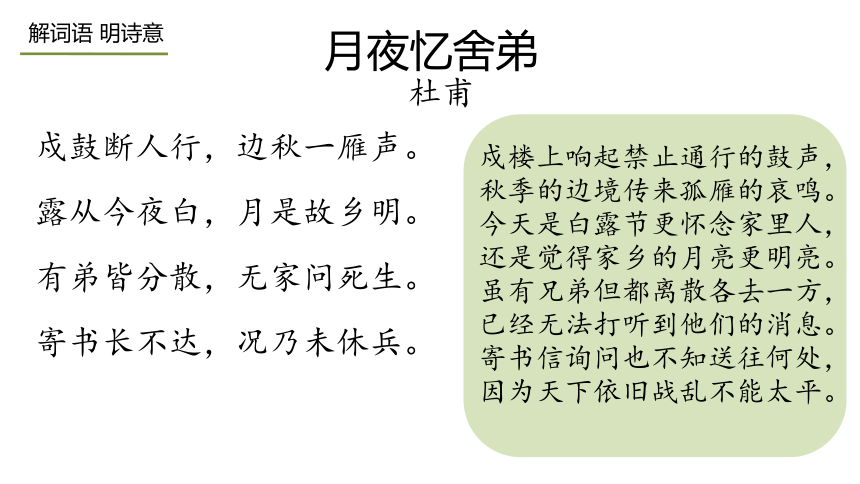

解词语 明诗意

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

戍楼上响起禁止通行的鼓声,

秋季的边境传来孤雁的哀鸣。

今天是白露节更怀念家里人,

还是觉得家乡的月亮更明亮。

虽有兄弟但都离散各去一方,

已经无法打听到他们的消息。

寄书信询问也不知送往何处,

因为天下依旧战乱不能太平。

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

戍鼓断人行,边秋一雁声。

首联交代背景,渲染气氛。“断人行”交代背景,表明战事频繁;“边秋一雁声”从视觉、听觉的角度写边塞凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声使本就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂,为“月夜”渲染了一种浓重悲凉的气氛。

诗歌意象

戍鼓 秋雁

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

露从今夜白,月是故乡明。

颔联交代时令,点明题旨。“露从今夜白”交代时令,即“白露节”,表明天气渐凉,地面水汽凝结,使人顿生凄凉之感。“月是故乡明”融入诗人主观想象,点明主旨,突出诗人深切的思乡之情。这两句采用“移情”手法,本来一样洁白的霜露,可在今晚更加苍白;本来一样明亮的月亮,可偏在故乡最为明亮,这完全是诗人在自然景物描写中融注的主观想象,是诗人思念家乡和亲人情感的自然流露。

诗歌意象

白露 明月

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

有弟皆分散,无家问死生。

颈联承上启下,自然过渡。诗人由望月怀乡自然引出对弟弟的思念,绵绵愁思中夹杂着对生离死别的焦虑和不安,语气分外沉痛,写是伤心折肠,令人不忍卒读,同时也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

关键词语

分散 死生

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

寄书长不达,况乃未休兵。

尾联含蓄蕴藉,深化主题。亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频仍,生死茫茫当更难逆料。含蓄蕴藉,一结无限深情,同时含蓄地表现出“安史之乱”给人民带来的痛苦和灾难,深化主题。

诗歌意象

家书 休兵

月夜忆舍弟

杜甫

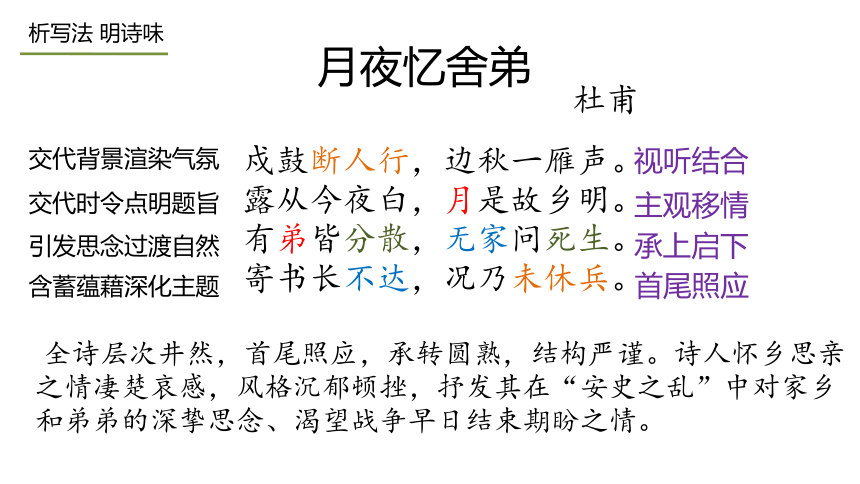

析写法 明诗味

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

全诗层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨。诗人怀乡思亲之情凄楚哀感,风格沉郁顿挫,抒发其在“安史之乱”中对家乡和弟弟的深挚思念、渴望战争早日结束期盼之情。

交代背景渲染气氛

视听结合

交代时令点明题旨

主观移情

引发思念过渡自然

承上启下

含蓄蕴藉深化主题

首尾照应

月夜忆舍弟

杜甫

诵诗句 背诗文

1.诗中浸润着作者主观感受的写景诗句是:______________,_____________。

2.诗中感叹离乱所造成的亲人离散的诗句是:______________,_____________。

3.诗中描绘了一幅边塞秋天的图景的诗句是:______________,_____________。

4.诗中与“烽火连三月,家书抵万金”意境相似的诗句是:______________,____________。

露从今夜白 月是故乡明

有弟皆分散 无家问死生

戍鼓断人行 边秋一雁声

寄书长不达 况乃未休兵

思乡念亲

聚题材 汇诗歌

乡书何处达?归雁洛阳边。 王湾《次北固山下》

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。 范仲淹《渔家傲·秋思》

夕阳西下,断肠人在天涯。 马致远《天净沙·秋思》

日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。 崔颢《黄鹤楼》

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。 岑参《逢入京使》

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。 李白《春夜洛城闻笛》

仍怜故乡水,万里送行舟。 李白《渡荆门送别》

因思杜陵梦,凫雁满回塘。 温庭筠《商山早行》

乡泪客中尽,孤帆天际看。 孟浩然《早寒江上有怀》

烽火连三月,家书抵万金。 杜甫《春望》

但愿人长久,千里共婵娟。 苏轼《水调歌头》

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 王维《九月九日忆山东兄弟》

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。 张籍《秋思》

长沙过贾谊宅

刘长卿

长沙过贾谊宅

刘长卿

知诗人 解诗题

刘长卿(709—约780),字文房,河间人,今属河北。天宝年间登进士第,肃宗时为长洲尉,摄海盐令,因事下狱,贬为藩州南巴(今广东电白)尉。后为转运使判官、淮西转运留后。被诬,贬睦洲(今浙江建德)司马,迁随州刺史,死于任上。世称刘随州。有《刘随州集》。刘长卿的诗多写个人穷愁不遇,为大历诗风主要代表,与钱起并称“钱刘”。刘长卿善写五律,以“五言长城”自负。

咏史诗

贾谊

知诗人 解诗题

贾谊,西汉初年著名政论家、文学家,世称贾生。贾谊少有才名,十八岁时,以善文为郡人所称。文帝时任博士,迁太中大夫,受大臣周勃、灌婴排挤,谪为长沙王太傅,故后世亦称贾长沙、贾太傅。三年后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死,贾谊深自歉疚,抑郁而亡,时仅33岁。司马迁对屈原、贾谊都寄予同情,为二人写了一篇合传,后世因而往往把贾谊与屈原并称为“屈贾”。

贾谊著作主要有散文和辞赋两类,深受庄子与列子的影响 。散文的主要文学成就是政论文,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅,鲁迅称之为“西汉鸿文”,代表作有《过秦论》、《论积贮疏》、《陈政事疏》等。其辞赋皆为骚体,形式趋于散体化,是汉赋发展的先声,以《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》最为著名。

解背景 论世事

长沙过贾谊宅

咏史诗是诗人通过对史迹、史事的咏叹,抒发其内心复杂的情感的诗歌。

“借他人酒杯,浇自己块垒”。借助诗歌抒发历史兴亡之感、托古讽今、托古寄慨、评说历史事件和人物。

解背景 论世事

长沙过贾谊宅

刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年(唐肃宗至德三年)春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次在公元773年(唐代宗大历八年)至777年(大历十二年)间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于诗人第二次迁谪来到长沙的时候,那时正是秋冬之交,与诗中节令恰相符合。

贾谊是西汉文帝时著名的政论家,因为被权贵中伤,被贬为长沙王太傅;后来虽然被召回京城,但是得不到任用,之后担任梁怀王太傅,梁怀王坠马而死,贾谊亦抑郁而终。在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。想到类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,吟咏出这首七言律诗

刘长卿

解词语 明诗意

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

长沙过贾谊宅

huàn

qī

bó

拜访

⑴谪宦:贬官,贾谊被贬到长沙三年。

⑵栖迟:停留,居留。

⑶楚客:这里指客居楚地的贾谊。

⑷汉文:指汉文帝刘恒。

⑸摇落:指草木凋零。

刘长卿

解词语 明诗意

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

长沙过贾谊宅

拜访

你被贬于此寂寞地住了三载,万古留下你客居楚地的悲哀。

踏着秋草独自寻觅你的足迹,只有黯淡的斜阳映照着寒林。

为何明君却独对你恩疏情薄,湘水无情怎知我对你的深情?

江山已经冷落草木已经凋零,可怜你究竟何故被贬此地呢!

联意象 悟诗情

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

首联 “三年谪宦”只落得“万古”留悲,给人以抑郁沉重的悲凉之感。“此”点题“贾谊宅”。“栖迟”以鸟的惊慌不安来暗喻贾谊的侘傺失意。“楚客”流落楚地的客子,标举贾谊的身份。诗眼“悲”字直贯篇末,奠定全篇的感情基调。作者借贾谊政治失意,抑郁而死,留下千古悲怆忧愤,表现自己迁谪的悲苦命运。

诗歌意象

谪宦 楚客

刘长卿

长沙过贾谊宅

侘傺,chà chì,失意而神情恍惚的样子。

联意象 悟诗情

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

颔联围绕题目中的“过”字展开描写。“秋草”、“寒林”、“人去”、“日斜”,渲染出故宅一片萧条冷落的景色。在这样的氛围中,诗人还去“独寻”,一种景仰向慕、寂寞兴叹之情,油然而生。寒林日斜,不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,正是李唐王朝危殆形势的写照。“空见”二字益见诗人回天乏术、无可奈何的痛苦与惆怅。

诗歌意象

秋草 人去

寒林 日斜

刘长卿

长沙过贾谊宅

联意象 悟诗情

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

颈联从贾谊的见疏,隐隐联系到自己 。一个“犹”字,号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,昏聩无能的唐代宗,对刘长卿更谈不上恩遇;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然了。这就是所谓“言外之意”。贾谊凭吊屈原,长卿凭吊贾谊,诗人在当世无人理解、由衷寻求知音,真切再现了其抑郁无诉的真实心境。

关键词语

有道 反衬凄凉

无情 烘托痴心

刘长卿

长沙过贾谊宅

联意象 悟诗情

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

尾联刻画作者独立风中的形象 ,象征着当时国家的衰败局势,与“日斜时”相照应,加重了诗篇的时代气息和感彩;尾句有意设问,“君”既指贾谊亦指自己,怜人更是怜己,自怜之意,溢于言表,表达了对强加在他们身上的不合理现实的强烈控诉,流露出诗人伤心哀婉的叹喟之情。

关键词语

荒村日暮图

刘长卿

长沙过贾谊宅

析写法 明诗味

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

全诗景中见情,情中见景,寄寓深刻,双关见意。诗人叙写经过长沙贾谊宅时的悲凉心情,表面上写对贾谊命运的感慨,实际上是抒发自己怀才不遇的愤懑之情。

悲字诗眼奠定基调

凄怆幽愤

冷落秋景即景生情

痛苦惆怅

联系自身反衬烘托

抑郁无诉

荒村日暮象征照应

自怜之意

刘长卿

长沙过贾谊宅

诵诗句 背诗文

1.诗中渲染出贾谊故宅萧条冷落之景,抒写出寂寞、怅惘和痛苦、无奈之情的诗句是:______________,_____________。

2.诗中表面怜君,同时也表达了自怜之意的诗句是:______________,_____________!

3.诗中于无疑处有意设问,自怜之意,溢于言表的诗句是: ______________,_____________!

秋草独寻人去后 寒林空见日斜时

寂寂江山摇落处 怜君何事到天涯

刘长卿

长沙过贾谊宅

寂寂江山摇落处 怜君何事到天涯

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

左迁至蓝关示侄孙湘

知诗人 解诗题

韩愈(768~824),唐代文学家、哲学家。字退之,河南河阳(今河南孟州)人。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。贞元八年(792年)进士。曾任国子博士、刑部侍郎等职,因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。后官至吏部侍郎。卒谥“文”。倡导古文运动,其散文被列为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。其诗力求新奇,有时流于险怪,对宋诗影响颇大。有《昌黎先生集》。

韩愈

解背景 论世事

唐代是中国历史上经济、文化发展的鼎盛时期,佛教的传播也盛极一时,法门寺是史书所载中国境内珍藏佛骨的四大名刹之一(或称十九座寺院之一),自然成为唐代皇室所敬重的佛法圣地。从唐贞观年间开始,一共举行了7次迎送佛骨的活动,第六次迎佛骨的时候,也就是唐元和十四年 (819年)正月,唐宪宗派人迎凤翔法门寺佛骨入宫供奉。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

解背景 论世事

时任刑部侍郎的韩愈写了篇《谏迎佛骨表》,劝谏阻止唐宪宗,指出信佛对国家无益,且信佛的皇帝都短命,触怒唐宪宗,韩愈几乎被处死。经裴度等人说情,被贬为潮州刺史,责求即日上道。韩愈大半生仕宦蹉跎,五十岁才擢升刑部侍郎。两年后遭此难,情绪十分低落,满心委屈、愤慨悲伤。潮州距离京师长安有千里之遥。韩愈只身一人,走到蓝田关口时,他的妻儿还没有跟上来,当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘赶来送行,于是写下这首慷慨激昂的名篇。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

zhàng

解词语 明诗意

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

⑴朝奏:早晨上奏。

⑵九重天、圣明:指皇帝。

⑶弊事:有害的事,指迎奉佛骨的事。

⑷肯:岂肯、哪能。

⑸应有意:应该有所打算。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

zhāo

chóng

wèi

héng

rǔ

yīng

解词语 明诗意

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

早晨我把一篇谏书上奏给朝廷,晚上被贬潮州离京八千里路程。

本想替皇上除去那有害的事,哪能以衰老为由吝惜残余的生命!

阴云笼罩着秦岭家乡可在何处?大雪拥塞蓝关马儿也不肯前行。

我知道你远道而来该有所打算,正好在瘴江边把我的尸骨收清。

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

首联写自己获罪被贬原因。“朝奏”与“夕贬”可见获罪之快,“九重天”可知君心难测,“路八千” 可谓行程遥远。

诗人巧妙运用鲜明的对比,表现了诗人命运的急剧变化,蕴含着诗人对自己无罪遭贬的怨愤、悲痛之情。

意象

九重天

路八千

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

颔联亦叙亦议,坦陈心志。

这一联写诗人在欲除弊事年老又遭贬的逆境中,仍不惜残年为国效力,意气坚定。

关键词语

除弊事

惜残年

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

颈联即景抒情。云横秦岭、雪拥蓝关,语意双关,明写天气寒冷,暗写政治气候恶劣。 “横”“拥”两字分别从广度与高度两个层面形象生动地描绘了作者贬谪途中大雪阻路、马难前行的艰苦情景。“家何在”写归路渺渺,“马不前”写前途茫茫。景物描写中显露出英雄失路之悲,委婉含蓄地表达了自己深感前途渺茫的愁思。

意象

横云 拥雪

家何在 马不前

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

尾联照应诗题,交代后事。英雄之志,表骨肉之情,沉痛凄凉,溢于言表。

关键词语

应有意

好收

析写法 明诗味

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

全诗熔叙事、写景、抒情为一炉,对比鲜明,诗味浓郁,感情真切。表达了诗人忠而获罪的愤慨、为国除弊的决心和对家国的思念之情,以及做好牺牲的悲愤之情。

对比手法

直接抒怀

象征双关

点题照应

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

被贬原因

申述忠心

即景抒情 千古名句

交代后事

左迁至蓝关示侄孙湘

诵诗句 背诗文

韩愈

1.诗中表明韩愈效忠朝廷的态度和决心的诗句是:

______________,_____________ 。

2诗中即景抒情的诗句是: ______________,_____________ 。

3.诗中“ ______________,_____________ ”与李白《行路难》(其一)里的“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”有异曲同工之妙。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

左迁至蓝关示侄孙湘

诵诗句 背诗文

韩愈

4.诗中表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国效力的愿望的诗句是: ______________,_____________ 。

5.诗中韩愈被“左迁”的缘由是(用原诗句回答):

______________。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

一封朝奏九重天

商山早行

温庭筠

商山早行

知诗人 解诗题

温庭筠(约812年-约866年),本名岐,艺名庭筠,字飞卿,唐代并州祁县(今山西省晋中市祁县)人。他是唐代诗人,又是花间词派的重要作家之一。精通音律,词风浓绮艳丽,语言工炼,格调清俊,他的诗与李商隐齐名,有“温李”之称。他当时与李商隐、段成式文笔齐名,号称“三十六体”。

温庭筠

商山早行

解背景 论世事

作为晚唐著名诗人,温庭筠诗词俱佳,以词著称。温庭筠诗词,在思想意义上虽大多无较高的价值,但在艺术上却有独到之处,历代诗论家对温庭筠诗词评价甚高,被誉为花间派鼻祖。温庭筠的诗,写得清婉精丽,备受时人推崇,《商山早行》诗之“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,更是不朽名句,千古流传。相传宋代名诗人欧阳修非常赞赏这一联,曾自作“鸟声茅店雨,野色板桥春”,但终未能超出温诗原意。

温庭筠

商山早行

解背景 论世事

这首诗准确写作年代已不可考,但联系温庭筠生平,他曾任隋县尉,徐商镇襄阳,他被辟为巡官。据夏承焘《温飞卿系年》,这两件事均发生在公元859年(唐宣宗大中十三年),当年温庭筠四十八岁。自长安赴隋县,当道出商山。此诗当是温庭筠此次离开长安赴襄阳投奔徐商经过商山时所作。温庭筠虽是山西人,而久居杜陵,已视之为故乡。他久困科场,年近五十又为生计所迫出为一县尉,说不上有太好心绪,且去国怀乡之情在所难免。

温庭筠

羁旅诗又称为记行诗、行旅诗,是指诗人因各种原因远离家国,用诗歌的形式反映客居异乡的艰难、漂泊无定的辛苦并引发对亲人的思念,对故乡的思归,对自我人生如寄处境的感慨等内容的诗歌。

1.意象:驿道、马舟、鸿雁、明月、羌笛、浮萍、飞蓬、衰草、秋霜、梧桐、杜鹃、沙鸥、西楼等。望月怀远、鸿雁传书、折柳送别、杜鹃啼血。

2.情感:羁旅飘泊之苦、思乡念亲之情、独居他乡怀才不遇之孤独愤慨、战乱频仍厌恶战争、宦游在外身不由己等。

3.手法:借景抒情、虚实结合、渲染烘托、乐景衬哀情、侧面落笔(不说自己,却说家人想自己)等。

解背景 论世事

商山早行

温庭筠

fú

zhǐ

解词语 明诗意

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

⑴征铎:远行车马所挂的铃铛。铎,大铃。

⑵杜陵:地名,在今陕西西安东南。诗人

曾自称为“杜陵游客”,这里的“杜陵梦”

当是思乡之梦。

⑶凫:野鸭。

⑷回塘:边沿曲折的池塘。

商山早行

温庭筠

duó

hú

解词语 明诗意

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

商山早行

温庭筠

黎明破晓起身,套子驾车铃声叮当。踏上遥遥征途,游子不禁思念故乡。

残月高挂苍穹,村野客店鸡鸣声声;板桥弥漫清霜,先行客人足迹行行。

槲树枯叶飘落,悄然铺满静寂山路;枳树白花绽放,映亮原本暗淡店墙。

令我触景伤情,不由想起归乡之梦。遥想野鸭大雁,早已挤满曲岸湖塘。

联意象 悟诗情

晨起动征铎,客行悲故乡。

首联写晨起早行,故乡渐远。

“悲”字奠定全诗的感情基调,点明诗歌主旨,是全诗文眼。因离乡思乡念亲而悲,悲旅途不便,悲仕途失意,前途未卜。

意象

征铎

客行

商山早行

温庭筠

联意象 悟诗情

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

颔联写景。选取“鸡声、茅店、月、人迹、板桥、霜”六种景物,构成典型环境,鲜明地描绘出一幅立体荒山早行图。写出了环境的凄清、寂寞,烘托出出行的艰辛,衬托出思乡的深切。

意象

鸡声 茅店 月

人迹 板桥 霜

商山早行

温庭筠

联意象 悟诗情

槲叶落山路,枳花明驿墙。

颈联写刚上路的景色 。

“落”“明”二字,生动传神,点染事物,赋情于景。进一步充实了上联所描绘的典型环境,使气氛更显寂静、悲凉。

意象

槲叶 山路

枳花 驿墙

商山早行

温庭筠

联意象 悟诗情

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

尾联与 “客行悲故乡”照应,抒发思乡之情。

才离开家乡不久,却梦回家乡池塘。梦中故乡景色与旅途上的景色形成鲜明对照,虚实相映,丰富了诗歌的意蕴。

意象

杜陵梦

凫雁 回塘

商山早行

温庭筠

析写法 明诗味

全诗熔叙事、写景、抒情为一炉,对比鲜明,诗味浓郁,感情真切。这首五言律诗描写了旅途中寒冷凄清的早行景色,抒发了游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。

奠定基调 点明题旨

视听结合 俯仰生姿

明暗交替 衬托早行

以乐写哀 点题照应

悲字诗眼

霜月早行

寂静悲凉

思乡之情

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

商山早行

温庭筠

诵诗句 背诗文

1.诗中由十个名词构成,蕴含六种景物,表现了早行之早的诗句是:______________,_____________ 。

2.诗中触景生情,把景物描写与梦境自然地联系起来,以抒发诗人思乡怀亲之情的句子是:

______________,_____________ 。

商山早行

温庭筠

鸡声茅店月 人迹板桥霜

因思杜陵梦 凫雁满回塘

部编版九年上册

课外古诗词诵读(二)

咸阳城东楼

许浑

咸阳城东楼

许浑

知诗人 解诗题

许浑字用晦,丹阳(今属江苏)人,唐代诗人。武后朝宰相许圉师六世孙。文宗大和六年(832)进士及第,先后任当涂、太平令,因病免。大中年间入为监察御史,因病乞归,后复出仕,任润州司马。历虞部员外郎,转睦、郢二州刺史。晚年归润州丁卯桥村舍闲居,自编诗集曰《丁卯集》。其诗皆近体,五七律尤多,句法圆熟工稳,声调平仄自成一格,即所谓“丁卯体”。诗多写“水”,故有“许浑千首诗”之称。

解背景 论世事

这首诗大约是许浑于唐宣宗大中三年(849)任监察御史的时候所写。此时大唐王朝已经“日薄西山、气息奄奄”,处于风雨飘摇之际,政治非常腐败,农民起义此起彼伏。一个秋天的傍晚,诗人登上咸阳古城楼观赏风景,见太阳西沉,乌云滚来,凉风阵阵……诗人的忧愁思乡之情和吊古伤今之感袭上心头,交织在一起,于是即兴写下了这首意蕴别致的七律——《咸阳城东楼》。

咸阳城东楼

许浑

解词语 明诗意

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

⑴汀洲:水中的小洲。

⑵芜:丛生的杂草。

⑶行人:指作者自己。

⑷当年事:指秦、汉灭亡的往事。

咸阳城东楼

许浑

tīng

wú

解词语 明诗意

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

登上百尺高楼,引我万里乡愁。

芦苇杨柳丛生,好似家乡沙洲。

乌云刚刚浮起在溪水边上,

夕阳已经沉落楼阁后面。

山雨即将来临,满楼风声飒飒。

秦汉宫苑,一片荒凉。

鸟儿落入乱草之中,秋蝉鸣叫枯黄叶间。

行人莫问当年繁华盛事,

都城依旧,只见渭水不停东流。

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

开端落笔便点明诗人登上咸阳城楼的满腔愁情,再用《诗经·蒹葭》的诗意,表达思念。“一上”表明触发诗人情感时间之短瞬,“万里”则极言愁思空间之迢遥广大。一个“愁”字,奠定了全诗的基调。首联扣题,写景抒情。诗人凭栏眺望 ,远处烟笼蒹葭,雾罩杨柳,很像江中的小洲。诗人游宦长安,远离家乡,一旦登临,思乡之情涌上心头。蒹葭杨柳,居然略类江南。万里之愁,正以乡思为始。

诗歌意象

高城 蒹葭

杨柳 汀洲

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

颔联从空间领域描写晚眺远景,寓意深远。既是对自然景物的临摹,也是对唐王朝日薄西山、危机四伏的没落局势的形象勾画,它淋漓尽致而又形象入神地传出了诗人“万里愁”的真实原因。云起日沉,雨来风满,动感分明;“风为雨头”,含蕴深刻。此联常用来比喻重大事件发生前的紧张气氛,是千古传咏的名句。

诗歌意象

溪云 落日

山雨 满风

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

颈联从空间领域写晚眺近景,虚实结合:山雨将到,鸟雀仓惶逃入遍地绿芜、秋蝉悲鸣躲在黄叶高林,这些是眼前的实景。但早已荡然无存的“秦苑”“汉宫”又给人无尽的联想——禁苑深宫,而今绿芜遍地,黄叶满林;唯有鸟雀和虫鸣,不识兴亡,依然如故。历史的演进,王朝的更替,世事的变化沧桑,把诗人的愁怨从“万里”推向“千古”,吊古之情油然而生。这一忧愁也就更深一层。

诗歌意象

飞鸟 绿芜

鸣蝉 黄叶

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

尾联作结,融情于景。诗人感慨道:羁旅过客还是不要索问当年秦汉兴亡之事吧!我这次来故国咸阳,连遗址都寻不着,只有渭水还像昔日一样长流不止而已。“莫问”二字,并非劝诫之辞 ,实乃令人思索之语,它让读者从悲凉颓败的自然景物中钩沉历史的教训;一个“流”字,则暗示出颓势难救的痛惜之情。渭水无语东流的景象中,既有乡愁,也有国忧,两相交织,委婉含蓄,令人伤感。

诗歌意象

行人 故国

东流渭水

咸阳城东楼

许浑

析写法 明诗味

诗人通过对登楼所观之景云、日、风、雨的层层推进,又以绿芜、黄叶来渲染的描写,勾勒出一个萧条凄凉的意境,借秦苑、汉宫的荒废,抒发了作者对历史沧桑、家国衰败的无限慨叹。

奠定基调

千古名句

虚实 视听

融情于景

咸阳城东楼

许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

诵诗句 背诗文

诗中常被后人在许多场合引来说明社会大变动即将到来的某种征兆的诗句是:

诗中以写秦苑、汉宫的荒废,抒发对历史沧桑的无限感慨的诗句是:

现在我们常用诗中的“_________________ ”比喻 重大事件发生前的紧张气氛。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

咸阳城东楼

许浑

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

山雨欲来风满楼

咏叹历史

聚题材 汇诗歌

白景归西山,碧华上迢迢。今古何处尽,千岁随风飘。

海沙变成石,鱼沫吹秦桥。空光远流浪,铜柱从年消。 李贺《古悠悠行》

落日五湖游,烟波处处愁。浮沉千古事,谁与问东流? 薛莹《秋日湖上》

自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人?当时黮暗犹承误,末俗纷纭更乱真。

糟粕所传非粹美,丹青难写是精神。区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。

王安石《读史》

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。乡书何处达?归雁洛阳边。 张养浩《山坡羊·骊山怀古》

兴亡千古繁华梦,诗眼倦天涯。孔林乔木,吴宫蔓草,楚庙寒鸦。

数间茅舍,藏书万卷,投老村家。山中何事?松花酿酒,春水煎茶。

张可久《人月圆·山中书事》

五帝三皇神圣事,骗了无涯过客。有多少风流人物?盗跖庄屩流誉后,更陈王奋起挥黄钺。歌未竟,东方白。 毛泽东《贺新郎·读史》

(jué)

无题

李商隐

无题

李商隐

知诗人 解诗题

李商隐,字义山,号玉溪生,又号樊南生。晚唐著名诗人,与杜牧齐名,人称“小李杜”。以“无题”作为诗的题目是李商隐的独创。这类诗大多以男女爱情相思为题材,情思婉转沉挚,辞藻典雅精丽,历代传诵不衰,但诗旨隐晦曲折,众说纷纭,莫衷一是。其内容或因不便明言,或因难用一个恰当的题目表现,所以命名为“无题”,这是一类;还有一类无题诗,是用篇首或句中二字为题,如《锦瑟》《碧城》 。

知诗人 解诗题

李商隐一生与晚唐四十多年的牛李党争相始末。初以文采为牛党人令狐楚所赏识。25岁时举进士后。次年,李党人河阳节度使王茂元也爱其才,任为书记,并把女儿嫁给他。但当时的牛(僧孺)李(德裕)党争激烈,李商隐既和他们都有交往,又反对两党争权夺利。牛党主持朝政以后,他遂受冷遇、排斥,以致漂泊四方,最后李商隐满怀报国之志,在悲愤寂寞中死去。终年四十六岁。在爱情生活方面,诗人也屡遭不幸。青年时期,他先后与女道士宋真人、洛阳商人少女柳枝相爱,均以悲剧告终。与王茂元之女结婚后,夫妻感情甚好,幸福生活不过十余年,妻子因病亡故。政治和爱情上的双重不幸,使诗人的诗作常寄予着深沉的身世之感。

无题

李商隐

解背景 论世事

在唐时,人们崇尚道教,信奉道术。李商隐在十五六岁的时候,即被家人送往玉阳山学道。其间与玉阳山灵都观女氏宋华阳相识相恋,但两人的感情却不能为外人明知,而作者的心内又奔涌着无法抑制的爱情狂澜,因此他只能以诗记情,并隐其题,从而使诗显得既朦胧婉曲、又深情无限。李商隐所写的以《无题》为题的诗篇,大多是抒写他们两人之间的恋情诗。此诗即其中一首。

无题

李商隐

解词语 明诗意

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

(1)丝:这里与“思”字谐音双关。

(2)泪:蜡烛燃烧时流下的烛油,称为“蜡泪”。

(3)云鬓改:意思是青春年华消逝。云鬓,指年轻女子浓黑轻柔的秀发。

(4)蓬山:神话中海上的仙山,这里借指所思女子的住处。

(5)青鸟:神话为西王母传信的神鸟。后为信使的代称。

无题

李商隐

解词语 明诗意

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

相见时难,离别更难,东风衰弱无力,百花纷纷凋残。

春蚕到死时,才把丝儿吐完;蜡烛直至烧成灰烬时,蜡泪才会流干。

早起照镜,愁思难遣,连如云的鬓发也变了颜色;夜来吟诗,心情愁苦,连月光也变得冰冷凄寒。

好在此处离海上仙山蓬莱不算太远,

(可以)烦请青鸟使者为我捎信,时常问候探望你。

无题

李商隐

联意象 悟诗情

相见时难别亦难,东风无力百花残。

首联奠定了感伤忧郁的基调。未见时的苦苦思念,与见后又别离时的痛苦忧伤,抒发了与爱人分别的难舍难分的伤感之情。

上句连用两个“难”字,突出强调了“别亦难”。下句点明分离的季节(暮春)及环境(百花凋谢),渲染了离别的悲凉的气氛,以暮春衰残之景映衬别离伤感之情,倍增哀怨,情景交融。“残”字给人以凄楚的感觉。

诗歌意象

东风 百花

无题

李商隐

联意象 悟诗情

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

颔联以浅显通俗的比喻,巧妙自然的双关,写对爱情的至死不渝。这两句原比喻恋人别后相思之苦,歌颂爱情的坚贞不渝。现比喻人们对理想、事业等,执着追求、无私奉献。

诗歌意象

春蚕 蜡炬

无题

李商隐

联意象 悟诗情

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

颈联选取了两个典型的生活场景(设想):晓镜(但愁)—久别相思,只担心容颜衰减;夜吟(应觉)—更显体贴入微、关怀备至。此联拟写对方的相思之情。从“晓镜”的青春,到“夜吟”的顾影自怜,道尽相思的悲苦与无奈。

诗歌意象

晓镜 云鬓

月光

无题

李商隐

联意象 悟诗情

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

尾联运用“蓬山”“青鸟”的神话传说,寄托对爱人的抚慰和深长情意,以青鸟传书以解相思之情。

诗歌意象

蓬山 青鸟

无题

李商隐

析写法 明诗味

全诗运用比喻、象征的手法,以深挚的感情,含蓄委婉地咏叹爱情的忠贞,以女性的口吻抒写爱情心理,在悲伤痛苦中,寓有灼热的渴望和坚忍的执着精神,表现出浓郁的离别之恨和缠绵的相思之苦,是一首感情真挚、缠绵委婉、咏叹忠贞爱情的诗篇。

暮春伤别 奠定感伤基调

爱情忠贞 千古爱情名句

别后设想 虚假真实相生

美好愿望 神话传说典故

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

无题

李商隐

诵诗句 背诗文

1.诗中寓情于景,以春光易逝,人力对此无可奈何,渲染离情,极写伤别沉痛心情和缠绵的相思之苦的诗句是:

2.人们常用《无题》中的“ ,

”来赞美教师无私奉献的精神。

3.诗中通过传说找到慰藉自己的途径,表达了自己情感的诗句是:

相见时难别亦难,东风无力百花残。

蜡炬成灰泪始干

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

无题

李商隐

春蚕到死丝方尽

行香子

秦观

行香子

知诗人 解诗题

秦观,扬州高邮人,字少游,一字太虚,别号邗沟居士,学者称其淮海居士。苏轼曾戏呼其为“山抹微云君”,为“苏门四学士”“苏门六君子”之一。

秦观一生坎坷,所写诗词,高古沉重,寄托身世,感人至深。 秦观是北宋文学史上的一位重要作家,被尊为婉约派一代词宗。

秦观

苏门四学士:黄庭坚、秦观、晁补之、张耒。

苏门六君子:秦观、黄庭坚、晁补之、张耒、陈师道、李廌(zhi)。

解背景 论世事

该词大约作于作者创作早期的熙宁年间,当时作者家居,尚未出仕。在此期间作者也曾写过同类题材的《田居四首》等诗,也曾写过一些学习乡言土语的诗词。

行香子

秦观

yáng

解词语 明诗意

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

⑴陂(bēi)塘:池塘。

⑵徜徉:闲游,安闲自在地步行。

⑶几许:多少,这里表示园子不大。

⑷飏(yáng):飞扬,飘扬。

⑸青旗:酒店门口挂的青色酒幌。

行香子

秦观

bēi

cháng yáng

chéng

gāng

解词语 明诗意

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

绿树绕着村庄,春水溢满池塘。沐浴着东风,带着豪兴我信步而行。小园很小,却收尽春光。桃花正红,李花雪白,菜花金黄。

远远一带围墙,隐约有几间茅草屋。青色的旗帜在风中飞扬,小桥矗立在溪水旁。偶然乘着游兴,走过东面的山冈。莺儿鸣啼,燕儿飞舞,蝶儿匆忙,一派大好春光。

行香子

秦观

联意象 悟诗情

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

上阕先从整个村庄起笔,一笔勾勒其轮廓,平凡而优美。“绕”字与“满”字显见春意之浓,是春到农村的标志景象,也为下面抒写烂漫春光做了铺垫。“倚东风”二句承上而来,“东风”言明时令,“豪兴”点明心情,“徜徉”则写其怡然自得的神态,也表现了词人对农村景色的喜爱。“小园”五句,集中笔墨特写春之一隅。色彩鲜明,暗含香气,绚烂多彩而又充满生机,达到了以点带面的艺术效果。

意象

村庄 陂塘

东风 春花

行香子

秦观

联意象 悟诗情

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

下阕“远远围墙”四句,作者的视野由近放远。围墙、茅堂、青旗、流水、小桥,动静相生,风光如画,而又富含诗蕴,引人遐想。“偶然乘兴,步过东冈”,照应上文的“豪兴徜徉”,进一步写其怡然自得情状。“正莺儿啼”三句,仍是特写春之一隅,地点却已经转到田野之中。与上片对应部分描写静静绽放的开花植物不同,这里集中笔力写的是动感极强、极为活跃的虫鸟等动物;“啼”“舞”“忙”三字概括准确,写春的生命活力,更加淋漓尽致。比起小园来,是别一种春光 。

意象

围墙 茅堂 青旗

流水 小桥 莺燕

行香子

秦观

析写法 明诗味

上阕:静景 百花争艳、竞相开放

下阕:动景 莺歌燕舞、蝶儿翻飞

这首词以白描的手法、浅近的语言,勾勒出一幅春光明媚、万物竞发的田园风光图。上阕表现的是一处静态风景,主要是小园和各种色彩缤纷的春花。下阕则描写流水青旗的农家乡院以及莺歌燕舞、蝶影翻飞的迷人春色。上下两阕的风景合起来,便组成了一幅春意盎然的宋代农村画卷。

移步换景

动静结合

游春

足迹

行香子

秦观

诵诗句 背诗文

1. 词中写景色彩简单鲜明又写出农家本色的句子是:

2.词中颇似辛弃疾词中“山远近,路横斜,青旗沽酒有人家”的意境的句子是:

有桃花红,李花白,菜花黄。

行香子

秦观

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。

左迁至蓝关示侄孙湘

诵诗句 背诗文

韩愈

4.诗中表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国效力的愿望的诗句是: ______________,_____________ 。

5.诗中韩愈被“左迁”的缘由是(用原诗句回答):

______________。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

一封朝奏九重天

春天美景

聚题材 汇诗歌

海日生残夜,江春入旧年。 王湾《次北固山下》

国破山河在,城春草木深。 杜甫《春望》

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 韩愈《早春呈水部张十八员外》

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。 志南《绝句》

等闲识得东风面,万紫千红总是春。 朱熹《春日》

春风又绿江南岸,明月何时照我还。 王安石《泊船瓜洲》

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 苏轼《惠崇<春江晚景>》

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。 韦应物《滁州西涧》

好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。杜甫《春夜喜雨》

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 白居易《钱塘湖春行》

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

丑奴儿·书博山道中壁

知诗人 解诗题

辛弃疾,字幼安,号稼轩 ,山东历城县人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。辛弃疾一生以恢复中原为志,以功业自许,却命运多舛、备受排挤、壮志难酬。但他恢复中原的爱国信念始终没有动摇,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

辛弃疾

解背景 论世事

此词是辛弃疾被弹劾去职、闲居带湖时所作,创作时间在宋孝宗淳熙八年(1181年)至宋光宗绍熙三年(1192年)间。辛弃疾在带湖居住期间,常到博山游览,博山风景优美,他却无心赏玩。眼看国事日非,自己无能为力,一腔愁绪无法排遣,遂在博山道中一壁上题了这首词。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

解背景 论世事

博山寺,又名能仁寺。位于江西省广丰县洋口镇博山村,广丰县城西去15公里。始建于唐同光年间(923年—925年),明隆庆间毁于火,万历间重建,天启元年(1621)建成大殿、藏经阁、法堂、禅堂 等12栋24厅,铸成大铜佛、铜香炉、铜钟多件,最著名的是11口铜钟,据说用 了3万6千斤赤宝铜。自明始,博山寺一直是江南名刹,晚明时曾誉为“天下第二丛林”,南宋著名爱国词人辛弃疾晚年闲居时,在博山建“稼轩书舍”,读书于此,吟咏颇多,写词十多阕。博山寺侧有辛弃疾读书处,今存遗址。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

解词语 明诗意

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!

(1)丑奴儿:词牌名,又名“采桑子”。

(2)少年:指年轻的时候。

(3)不识:不懂,不知道什么是。

(4)层楼:高楼。

(5)强(qiǎng):竭力、极力。

(6)识尽:尝够,深深懂得。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

qiǎng

解词语 明诗意

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!

人年少时不知道忧愁的滋味,喜欢登高远望。

喜欢登高远望,为写一首新词无愁而勉强说愁。

现在尝尽了忧愁的滋味,想说却说不出。

想说却说不出,却说“好一个凉爽的秋天啊”!

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

联意象 悟诗情

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

上阕:“愁”是线索,亦是情感。年轻时“不识愁”却“强说愁”,年轻时涉世不深,缺乏人生阅历,对“愁”缺乏真切体验,却故作深沉。连用两个“爱上层楼”,运用叠句,联起了上下文,把两个不同层次的内容联系起来,表达一个完整意思。“强”,表现年轻人的纯真、好胜。

意象

层楼 新词

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

联意象 悟诗情

而今识尽愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道“天凉好个秋”!

下阕:揭示主旨,两句“欲说还休”,仍然采用叠句形式,在结构用法上也与上阕互为呼应。 “欲说还休”一是说 作者过去无愁而硬要说愁,如今愁到极点而无话可说。后一个是紧连下文,胸中的忧愁是忧国伤时之愁。在当时投降派把持朝政的情况下,抒发这种忧愁是犯大忌的,因此作者在此不便直说,只得转而言天气,“天凉好个秋”。这句结尾表面形似轻脱,实则十分含蓄,体现了辛词“变温婉,成悲凉”的特点,生动地表现了遍尝辛酸之后无可言说的复杂况味。

意象

凉秋

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

析写法 明诗味

这首词通过“少年”“而今”“不识愁滋味”“识尽愁滋味”的对比,突出渲染一个“愁”字,以此作为贯穿全词的线索,感情直率而委婉,高度概括了词人大半生的经历感受,表现了词人遭受排挤、报国无门的痛苦以及对南宋统治集团的讽刺和不满。

叠句

反复

对比

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

上阕:少年无愁强说愁 春花秋月无痛呻吟闲愁

下阕:成年尽愁难说愁 关怀国事怀才不遇哀愁

“愁”为线索

诵诗句 背诗文

1.后人常用辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》中“ , ”来表示少年时候的无忧无虑,也常用来感叹少年时候的年轻不懂事。

2词中的“ , ”故意说得轻松洒脱,实际上却是难以摆脱心头的沉重抑塞。

少年不识愁滋味 爱上层楼

欲说还休 却道“天凉好个秋”

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

部编版九年上册

课外古诗词诵读(一)

月夜忆舍弟

杜甫

月夜忆舍弟

杜甫

知诗人 解诗题

杜甫(712年~770年),字子美,祖籍襄阳,生于河南巩县。自号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。他与李白又合称“大李杜”,后世称其杜拾遗、杜工部,也称他杜少陵、杜草堂。杜甫创作了《春望》《北征》“三吏”“三别”等名作,作品大多集于《杜工部集》。

时间 事件 人物

月夜忆舍弟

杜甫

解背景 论世事

这首诗是唐肃宗乾元二年(759)秋杜甫在秦州所作。唐玄宗天宝十四年(755),安史之乱爆发,乾元二年九月,叛军安禄山、史思明从范阳引兵南下,攻陷汴州,西进洛阳,山东、河南都处于战乱之中。当时,杜甫的几个弟弟正分散在这一带,由于战事阻隔,音信不通,引起他强烈的忧虑和思念。这首诗就是他当时思想感情的真实记录。

月夜忆舍弟

杜甫

解词语 明诗意

谦词与敬词用法七字诀“家大、舍小、令外人”。

“家大”:“家”是用于对别人称自己长辈和年长的平辈的谦词。例如自称父亲为“家父”或“家严”,母亲为“家母”或“家慈”,叔父为“家叔”,哥哥为“家兄”等等。

“令”:“令”是敬词,凡是称呼别人家中的人,无论辈份大小,男女老少都冠以“令”字,表示尊敬。如称别人父亲“令尊”,母亲“令堂”,亲属“令亲”“令兄”“令妹”,儿子“令郎”,女儿“令嫒”等等。

月夜忆舍弟

杜甫

解词语 明诗意

戍鼓/断/人行,边秋/一雁/声。

露从/今夜/白,月是/故乡/明。

有弟/皆/分散,无家/问/死生。

寄书/长/不达,况乃/未/休兵。

shù

⑴舍弟:家弟。杜甫有四弟:杜颍、杜观、杜丰、杜占。

⑵戍鼓:戍楼上用以报时或告警的鼓声。断人行:指鼓声响起后,就开始宵禁。

⑶边秋:秋天边远的地方,此指秦州。一雁:孤雁。古人以雁行比喻兄弟,一雁,比喻兄弟分散。

⑷露从今夜白:指在气节“白露”的一个夜晚。

⑸无家:杜甫在洛阳附近的老宅已毁于安史之乱。

⑹长:一直,老是。不达:收不到。

⑺况乃:何况是。未休兵:此时叛将史思明正与唐将李光弼激战。

月夜忆舍弟

杜甫

解词语 明诗意

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

戍楼上响起禁止通行的鼓声,

秋季的边境传来孤雁的哀鸣。

今天是白露节更怀念家里人,

还是觉得家乡的月亮更明亮。

虽有兄弟但都离散各去一方,

已经无法打听到他们的消息。

寄书信询问也不知送往何处,

因为天下依旧战乱不能太平。

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

戍鼓断人行,边秋一雁声。

首联交代背景,渲染气氛。“断人行”交代背景,表明战事频繁;“边秋一雁声”从视觉、听觉的角度写边塞凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声使本就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂,为“月夜”渲染了一种浓重悲凉的气氛。

诗歌意象

戍鼓 秋雁

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

露从今夜白,月是故乡明。

颔联交代时令,点明题旨。“露从今夜白”交代时令,即“白露节”,表明天气渐凉,地面水汽凝结,使人顿生凄凉之感。“月是故乡明”融入诗人主观想象,点明主旨,突出诗人深切的思乡之情。这两句采用“移情”手法,本来一样洁白的霜露,可在今晚更加苍白;本来一样明亮的月亮,可偏在故乡最为明亮,这完全是诗人在自然景物描写中融注的主观想象,是诗人思念家乡和亲人情感的自然流露。

诗歌意象

白露 明月

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

有弟皆分散,无家问死生。

颈联承上启下,自然过渡。诗人由望月怀乡自然引出对弟弟的思念,绵绵愁思中夹杂着对生离死别的焦虑和不安,语气分外沉痛,写是伤心折肠,令人不忍卒读,同时也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

关键词语

分散 死生

月夜忆舍弟

杜甫

联意象 悟诗情

寄书长不达,况乃未休兵。

尾联含蓄蕴藉,深化主题。亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频仍,生死茫茫当更难逆料。含蓄蕴藉,一结无限深情,同时含蓄地表现出“安史之乱”给人民带来的痛苦和灾难,深化主题。

诗歌意象

家书 休兵

月夜忆舍弟

杜甫

析写法 明诗味

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

全诗层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨。诗人怀乡思亲之情凄楚哀感,风格沉郁顿挫,抒发其在“安史之乱”中对家乡和弟弟的深挚思念、渴望战争早日结束期盼之情。

交代背景渲染气氛

视听结合

交代时令点明题旨

主观移情

引发思念过渡自然

承上启下

含蓄蕴藉深化主题

首尾照应

月夜忆舍弟

杜甫

诵诗句 背诗文

1.诗中浸润着作者主观感受的写景诗句是:______________,_____________。

2.诗中感叹离乱所造成的亲人离散的诗句是:______________,_____________。

3.诗中描绘了一幅边塞秋天的图景的诗句是:______________,_____________。

4.诗中与“烽火连三月,家书抵万金”意境相似的诗句是:______________,____________。

露从今夜白 月是故乡明

有弟皆分散 无家问死生

戍鼓断人行 边秋一雁声

寄书长不达 况乃未休兵

思乡念亲

聚题材 汇诗歌

乡书何处达?归雁洛阳边。 王湾《次北固山下》

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。 范仲淹《渔家傲·秋思》

夕阳西下,断肠人在天涯。 马致远《天净沙·秋思》

日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。 崔颢《黄鹤楼》

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。 岑参《逢入京使》

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。 李白《春夜洛城闻笛》

仍怜故乡水,万里送行舟。 李白《渡荆门送别》

因思杜陵梦,凫雁满回塘。 温庭筠《商山早行》

乡泪客中尽,孤帆天际看。 孟浩然《早寒江上有怀》

烽火连三月,家书抵万金。 杜甫《春望》

但愿人长久,千里共婵娟。 苏轼《水调歌头》

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 王维《九月九日忆山东兄弟》

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。 张籍《秋思》

长沙过贾谊宅

刘长卿

长沙过贾谊宅

刘长卿

知诗人 解诗题

刘长卿(709—约780),字文房,河间人,今属河北。天宝年间登进士第,肃宗时为长洲尉,摄海盐令,因事下狱,贬为藩州南巴(今广东电白)尉。后为转运使判官、淮西转运留后。被诬,贬睦洲(今浙江建德)司马,迁随州刺史,死于任上。世称刘随州。有《刘随州集》。刘长卿的诗多写个人穷愁不遇,为大历诗风主要代表,与钱起并称“钱刘”。刘长卿善写五律,以“五言长城”自负。

咏史诗

贾谊

知诗人 解诗题

贾谊,西汉初年著名政论家、文学家,世称贾生。贾谊少有才名,十八岁时,以善文为郡人所称。文帝时任博士,迁太中大夫,受大臣周勃、灌婴排挤,谪为长沙王太傅,故后世亦称贾长沙、贾太傅。三年后被召回长安,为梁怀王太傅。梁怀王坠马而死,贾谊深自歉疚,抑郁而亡,时仅33岁。司马迁对屈原、贾谊都寄予同情,为二人写了一篇合传,后世因而往往把贾谊与屈原并称为“屈贾”。

贾谊著作主要有散文和辞赋两类,深受庄子与列子的影响 。散文的主要文学成就是政论文,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅,鲁迅称之为“西汉鸿文”,代表作有《过秦论》、《论积贮疏》、《陈政事疏》等。其辞赋皆为骚体,形式趋于散体化,是汉赋发展的先声,以《吊屈原赋》、《鵩鸟赋》最为著名。

解背景 论世事

长沙过贾谊宅

咏史诗是诗人通过对史迹、史事的咏叹,抒发其内心复杂的情感的诗歌。

“借他人酒杯,浇自己块垒”。借助诗歌抒发历史兴亡之感、托古讽今、托古寄慨、评说历史事件和人物。

解背景 论世事

长沙过贾谊宅

刘长卿“刚而犯上,两遭迁谪”。第一次迁谪在公元758年(唐肃宗至德三年)春天,由苏州长洲县尉被贬为潘州南巴县尉;第二次在公元773年(唐代宗大历八年)至777年(大历十二年)间的一个深秋,因被诬陷,由淮西鄂岳转运留后被贬为睦州司马。从这首诗所描写的深秋景象来看,诗当作于诗人第二次迁谪来到长沙的时候,那时正是秋冬之交,与诗中节令恰相符合。

贾谊是西汉文帝时著名的政论家,因为被权贵中伤,被贬为长沙王太傅;后来虽然被召回京城,但是得不到任用,之后担任梁怀王太傅,梁怀王坠马而死,贾谊亦抑郁而终。在一个深秋的傍晚,诗人只身来到长沙贾谊的故居。想到类似的遭遇,使刘长卿伤今怀古,感慨万千,吟咏出这首七言律诗

刘长卿

解词语 明诗意

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

长沙过贾谊宅

huàn

qī

bó

拜访

⑴谪宦:贬官,贾谊被贬到长沙三年。

⑵栖迟:停留,居留。

⑶楚客:这里指客居楚地的贾谊。

⑷汉文:指汉文帝刘恒。

⑸摇落:指草木凋零。

刘长卿

解词语 明诗意

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

长沙过贾谊宅

拜访

你被贬于此寂寞地住了三载,万古留下你客居楚地的悲哀。

踏着秋草独自寻觅你的足迹,只有黯淡的斜阳映照着寒林。

为何明君却独对你恩疏情薄,湘水无情怎知我对你的深情?

江山已经冷落草木已经凋零,可怜你究竟何故被贬此地呢!

联意象 悟诗情

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

首联 “三年谪宦”只落得“万古”留悲,给人以抑郁沉重的悲凉之感。“此”点题“贾谊宅”。“栖迟”以鸟的惊慌不安来暗喻贾谊的侘傺失意。“楚客”流落楚地的客子,标举贾谊的身份。诗眼“悲”字直贯篇末,奠定全篇的感情基调。作者借贾谊政治失意,抑郁而死,留下千古悲怆忧愤,表现自己迁谪的悲苦命运。

诗歌意象

谪宦 楚客

刘长卿

长沙过贾谊宅

侘傺,chà chì,失意而神情恍惚的样子。

联意象 悟诗情

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

颔联围绕题目中的“过”字展开描写。“秋草”、“寒林”、“人去”、“日斜”,渲染出故宅一片萧条冷落的景色。在这样的氛围中,诗人还去“独寻”,一种景仰向慕、寂寞兴叹之情,油然而生。寒林日斜,不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,正是李唐王朝危殆形势的写照。“空见”二字益见诗人回天乏术、无可奈何的痛苦与惆怅。

诗歌意象

秋草 人去

寒林 日斜

刘长卿

长沙过贾谊宅

联意象 悟诗情

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

颈联从贾谊的见疏,隐隐联系到自己 。一个“犹”字,号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,昏聩无能的唐代宗,对刘长卿更谈不上恩遇;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然了。这就是所谓“言外之意”。贾谊凭吊屈原,长卿凭吊贾谊,诗人在当世无人理解、由衷寻求知音,真切再现了其抑郁无诉的真实心境。

关键词语

有道 反衬凄凉

无情 烘托痴心

刘长卿

长沙过贾谊宅

联意象 悟诗情

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

尾联刻画作者独立风中的形象 ,象征着当时国家的衰败局势,与“日斜时”相照应,加重了诗篇的时代气息和感彩;尾句有意设问,“君”既指贾谊亦指自己,怜人更是怜己,自怜之意,溢于言表,表达了对强加在他们身上的不合理现实的强烈控诉,流露出诗人伤心哀婉的叹喟之情。

关键词语

荒村日暮图

刘长卿

长沙过贾谊宅

析写法 明诗味

三年谪宦此栖迟, 万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后, 寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄, 湘水无情吊岂知?

寂寂江山摇落处, 怜君何事到天涯!

全诗景中见情,情中见景,寄寓深刻,双关见意。诗人叙写经过长沙贾谊宅时的悲凉心情,表面上写对贾谊命运的感慨,实际上是抒发自己怀才不遇的愤懑之情。

悲字诗眼奠定基调

凄怆幽愤

冷落秋景即景生情

痛苦惆怅

联系自身反衬烘托

抑郁无诉

荒村日暮象征照应

自怜之意

刘长卿

长沙过贾谊宅

诵诗句 背诗文

1.诗中渲染出贾谊故宅萧条冷落之景,抒写出寂寞、怅惘和痛苦、无奈之情的诗句是:______________,_____________。

2.诗中表面怜君,同时也表达了自怜之意的诗句是:______________,_____________!

3.诗中于无疑处有意设问,自怜之意,溢于言表的诗句是: ______________,_____________!

秋草独寻人去后 寒林空见日斜时

寂寂江山摇落处 怜君何事到天涯

刘长卿

长沙过贾谊宅

寂寂江山摇落处 怜君何事到天涯

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

左迁至蓝关示侄孙湘

知诗人 解诗题

韩愈(768~824),唐代文学家、哲学家。字退之,河南河阳(今河南孟州)人。自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。贞元八年(792年)进士。曾任国子博士、刑部侍郎等职,因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。后官至吏部侍郎。卒谥“文”。倡导古文运动,其散文被列为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”。其诗力求新奇,有时流于险怪,对宋诗影响颇大。有《昌黎先生集》。

韩愈

解背景 论世事

唐代是中国历史上经济、文化发展的鼎盛时期,佛教的传播也盛极一时,法门寺是史书所载中国境内珍藏佛骨的四大名刹之一(或称十九座寺院之一),自然成为唐代皇室所敬重的佛法圣地。从唐贞观年间开始,一共举行了7次迎送佛骨的活动,第六次迎佛骨的时候,也就是唐元和十四年 (819年)正月,唐宪宗派人迎凤翔法门寺佛骨入宫供奉。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

解背景 论世事

时任刑部侍郎的韩愈写了篇《谏迎佛骨表》,劝谏阻止唐宪宗,指出信佛对国家无益,且信佛的皇帝都短命,触怒唐宪宗,韩愈几乎被处死。经裴度等人说情,被贬为潮州刺史,责求即日上道。韩愈大半生仕宦蹉跎,五十岁才擢升刑部侍郎。两年后遭此难,情绪十分低落,满心委屈、愤慨悲伤。潮州距离京师长安有千里之遥。韩愈只身一人,走到蓝田关口时,他的妻儿还没有跟上来,当韩愈到达离京师不远的蓝田县时,他的侄孙韩湘赶来送行,于是写下这首慷慨激昂的名篇。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

zhàng

解词语 明诗意

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

⑴朝奏:早晨上奏。

⑵九重天、圣明:指皇帝。

⑶弊事:有害的事,指迎奉佛骨的事。

⑷肯:岂肯、哪能。

⑸应有意:应该有所打算。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

zhāo

chóng

wèi

héng

rǔ

yīng

解词语 明诗意

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

早晨我把一篇谏书上奏给朝廷,晚上被贬潮州离京八千里路程。

本想替皇上除去那有害的事,哪能以衰老为由吝惜残余的生命!

阴云笼罩着秦岭家乡可在何处?大雪拥塞蓝关马儿也不肯前行。

我知道你远道而来该有所打算,正好在瘴江边把我的尸骨收清。

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

首联写自己获罪被贬原因。“朝奏”与“夕贬”可见获罪之快,“九重天”可知君心难测,“路八千” 可谓行程遥远。

诗人巧妙运用鲜明的对比,表现了诗人命运的急剧变化,蕴含着诗人对自己无罪遭贬的怨愤、悲痛之情。

意象

九重天

路八千

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

颔联亦叙亦议,坦陈心志。

这一联写诗人在欲除弊事年老又遭贬的逆境中,仍不惜残年为国效力,意气坚定。

关键词语

除弊事

惜残年

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

颈联即景抒情。云横秦岭、雪拥蓝关,语意双关,明写天气寒冷,暗写政治气候恶劣。 “横”“拥”两字分别从广度与高度两个层面形象生动地描绘了作者贬谪途中大雪阻路、马难前行的艰苦情景。“家何在”写归路渺渺,“马不前”写前途茫茫。景物描写中显露出英雄失路之悲,委婉含蓄地表达了自己深感前途渺茫的愁思。

意象

横云 拥雪

家何在 马不前

联意象 悟诗情

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

尾联照应诗题,交代后事。英雄之志,表骨肉之情,沉痛凄凉,溢于言表。

关键词语

应有意

好收

析写法 明诗味

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

全诗熔叙事、写景、抒情为一炉,对比鲜明,诗味浓郁,感情真切。表达了诗人忠而获罪的愤慨、为国除弊的决心和对家国的思念之情,以及做好牺牲的悲愤之情。

对比手法

直接抒怀

象征双关

点题照应

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈

被贬原因

申述忠心

即景抒情 千古名句

交代后事

左迁至蓝关示侄孙湘

诵诗句 背诗文

韩愈

1.诗中表明韩愈效忠朝廷的态度和决心的诗句是:

______________,_____________ 。

2诗中即景抒情的诗句是: ______________,_____________ 。

3.诗中“ ______________,_____________ ”与李白《行路难》(其一)里的“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”有异曲同工之妙。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

左迁至蓝关示侄孙湘

诵诗句 背诗文

韩愈

4.诗中表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国效力的愿望的诗句是: ______________,_____________ 。

5.诗中韩愈被“左迁”的缘由是(用原诗句回答):

______________。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

一封朝奏九重天

商山早行

温庭筠

商山早行

知诗人 解诗题

温庭筠(约812年-约866年),本名岐,艺名庭筠,字飞卿,唐代并州祁县(今山西省晋中市祁县)人。他是唐代诗人,又是花间词派的重要作家之一。精通音律,词风浓绮艳丽,语言工炼,格调清俊,他的诗与李商隐齐名,有“温李”之称。他当时与李商隐、段成式文笔齐名,号称“三十六体”。

温庭筠

商山早行

解背景 论世事

作为晚唐著名诗人,温庭筠诗词俱佳,以词著称。温庭筠诗词,在思想意义上虽大多无较高的价值,但在艺术上却有独到之处,历代诗论家对温庭筠诗词评价甚高,被誉为花间派鼻祖。温庭筠的诗,写得清婉精丽,备受时人推崇,《商山早行》诗之“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,更是不朽名句,千古流传。相传宋代名诗人欧阳修非常赞赏这一联,曾自作“鸟声茅店雨,野色板桥春”,但终未能超出温诗原意。

温庭筠

商山早行

解背景 论世事

这首诗准确写作年代已不可考,但联系温庭筠生平,他曾任隋县尉,徐商镇襄阳,他被辟为巡官。据夏承焘《温飞卿系年》,这两件事均发生在公元859年(唐宣宗大中十三年),当年温庭筠四十八岁。自长安赴隋县,当道出商山。此诗当是温庭筠此次离开长安赴襄阳投奔徐商经过商山时所作。温庭筠虽是山西人,而久居杜陵,已视之为故乡。他久困科场,年近五十又为生计所迫出为一县尉,说不上有太好心绪,且去国怀乡之情在所难免。

温庭筠

羁旅诗又称为记行诗、行旅诗,是指诗人因各种原因远离家国,用诗歌的形式反映客居异乡的艰难、漂泊无定的辛苦并引发对亲人的思念,对故乡的思归,对自我人生如寄处境的感慨等内容的诗歌。

1.意象:驿道、马舟、鸿雁、明月、羌笛、浮萍、飞蓬、衰草、秋霜、梧桐、杜鹃、沙鸥、西楼等。望月怀远、鸿雁传书、折柳送别、杜鹃啼血。

2.情感:羁旅飘泊之苦、思乡念亲之情、独居他乡怀才不遇之孤独愤慨、战乱频仍厌恶战争、宦游在外身不由己等。

3.手法:借景抒情、虚实结合、渲染烘托、乐景衬哀情、侧面落笔(不说自己,却说家人想自己)等。

解背景 论世事

商山早行

温庭筠

fú

zhǐ

解词语 明诗意

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

⑴征铎:远行车马所挂的铃铛。铎,大铃。

⑵杜陵:地名,在今陕西西安东南。诗人

曾自称为“杜陵游客”,这里的“杜陵梦”

当是思乡之梦。

⑶凫:野鸭。

⑷回塘:边沿曲折的池塘。

商山早行

温庭筠

duó

hú

解词语 明诗意

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

商山早行

温庭筠

黎明破晓起身,套子驾车铃声叮当。踏上遥遥征途,游子不禁思念故乡。

残月高挂苍穹,村野客店鸡鸣声声;板桥弥漫清霜,先行客人足迹行行。

槲树枯叶飘落,悄然铺满静寂山路;枳树白花绽放,映亮原本暗淡店墙。

令我触景伤情,不由想起归乡之梦。遥想野鸭大雁,早已挤满曲岸湖塘。

联意象 悟诗情

晨起动征铎,客行悲故乡。

首联写晨起早行,故乡渐远。

“悲”字奠定全诗的感情基调,点明诗歌主旨,是全诗文眼。因离乡思乡念亲而悲,悲旅途不便,悲仕途失意,前途未卜。

意象

征铎

客行

商山早行

温庭筠

联意象 悟诗情

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

颔联写景。选取“鸡声、茅店、月、人迹、板桥、霜”六种景物,构成典型环境,鲜明地描绘出一幅立体荒山早行图。写出了环境的凄清、寂寞,烘托出出行的艰辛,衬托出思乡的深切。

意象

鸡声 茅店 月

人迹 板桥 霜

商山早行

温庭筠

联意象 悟诗情

槲叶落山路,枳花明驿墙。

颈联写刚上路的景色 。

“落”“明”二字,生动传神,点染事物,赋情于景。进一步充实了上联所描绘的典型环境,使气氛更显寂静、悲凉。

意象

槲叶 山路

枳花 驿墙

商山早行

温庭筠

联意象 悟诗情

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

尾联与 “客行悲故乡”照应,抒发思乡之情。

才离开家乡不久,却梦回家乡池塘。梦中故乡景色与旅途上的景色形成鲜明对照,虚实相映,丰富了诗歌的意蕴。

意象

杜陵梦

凫雁 回塘

商山早行

温庭筠

析写法 明诗味

全诗熔叙事、写景、抒情为一炉,对比鲜明,诗味浓郁,感情真切。这首五言律诗描写了旅途中寒冷凄清的早行景色,抒发了游子在外的孤寂之情和浓浓的思乡之意,字里行间流露出人在旅途的失意和无奈。

奠定基调 点明题旨

视听结合 俯仰生姿

明暗交替 衬托早行

以乐写哀 点题照应

悲字诗眼

霜月早行

寂静悲凉

思乡之情

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

商山早行

温庭筠

诵诗句 背诗文

1.诗中由十个名词构成,蕴含六种景物,表现了早行之早的诗句是:______________,_____________ 。

2.诗中触景生情,把景物描写与梦境自然地联系起来,以抒发诗人思乡怀亲之情的句子是:

______________,_____________ 。

商山早行

温庭筠

鸡声茅店月 人迹板桥霜

因思杜陵梦 凫雁满回塘

部编版九年上册

课外古诗词诵读(二)

咸阳城东楼

许浑

咸阳城东楼

许浑

知诗人 解诗题

许浑字用晦,丹阳(今属江苏)人,唐代诗人。武后朝宰相许圉师六世孙。文宗大和六年(832)进士及第,先后任当涂、太平令,因病免。大中年间入为监察御史,因病乞归,后复出仕,任润州司马。历虞部员外郎,转睦、郢二州刺史。晚年归润州丁卯桥村舍闲居,自编诗集曰《丁卯集》。其诗皆近体,五七律尤多,句法圆熟工稳,声调平仄自成一格,即所谓“丁卯体”。诗多写“水”,故有“许浑千首诗”之称。

解背景 论世事

这首诗大约是许浑于唐宣宗大中三年(849)任监察御史的时候所写。此时大唐王朝已经“日薄西山、气息奄奄”,处于风雨飘摇之际,政治非常腐败,农民起义此起彼伏。一个秋天的傍晚,诗人登上咸阳古城楼观赏风景,见太阳西沉,乌云滚来,凉风阵阵……诗人的忧愁思乡之情和吊古伤今之感袭上心头,交织在一起,于是即兴写下了这首意蕴别致的七律——《咸阳城东楼》。

咸阳城东楼

许浑

解词语 明诗意

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

⑴汀洲:水中的小洲。

⑵芜:丛生的杂草。

⑶行人:指作者自己。

⑷当年事:指秦、汉灭亡的往事。

咸阳城东楼

许浑

tīng

wú

解词语 明诗意

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

登上百尺高楼,引我万里乡愁。

芦苇杨柳丛生,好似家乡沙洲。

乌云刚刚浮起在溪水边上,

夕阳已经沉落楼阁后面。

山雨即将来临,满楼风声飒飒。

秦汉宫苑,一片荒凉。

鸟儿落入乱草之中,秋蝉鸣叫枯黄叶间。

行人莫问当年繁华盛事,

都城依旧,只见渭水不停东流。

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

开端落笔便点明诗人登上咸阳城楼的满腔愁情,再用《诗经·蒹葭》的诗意,表达思念。“一上”表明触发诗人情感时间之短瞬,“万里”则极言愁思空间之迢遥广大。一个“愁”字,奠定了全诗的基调。首联扣题,写景抒情。诗人凭栏眺望 ,远处烟笼蒹葭,雾罩杨柳,很像江中的小洲。诗人游宦长安,远离家乡,一旦登临,思乡之情涌上心头。蒹葭杨柳,居然略类江南。万里之愁,正以乡思为始。

诗歌意象

高城 蒹葭

杨柳 汀洲

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

颔联从空间领域描写晚眺远景,寓意深远。既是对自然景物的临摹,也是对唐王朝日薄西山、危机四伏的没落局势的形象勾画,它淋漓尽致而又形象入神地传出了诗人“万里愁”的真实原因。云起日沉,雨来风满,动感分明;“风为雨头”,含蕴深刻。此联常用来比喻重大事件发生前的紧张气氛,是千古传咏的名句。

诗歌意象

溪云 落日

山雨 满风

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

颈联从空间领域写晚眺近景,虚实结合:山雨将到,鸟雀仓惶逃入遍地绿芜、秋蝉悲鸣躲在黄叶高林,这些是眼前的实景。但早已荡然无存的“秦苑”“汉宫”又给人无尽的联想——禁苑深宫,而今绿芜遍地,黄叶满林;唯有鸟雀和虫鸣,不识兴亡,依然如故。历史的演进,王朝的更替,世事的变化沧桑,把诗人的愁怨从“万里”推向“千古”,吊古之情油然而生。这一忧愁也就更深一层。

诗歌意象

飞鸟 绿芜

鸣蝉 黄叶

咸阳城东楼

许浑

联意象 悟诗情

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

尾联作结,融情于景。诗人感慨道:羁旅过客还是不要索问当年秦汉兴亡之事吧!我这次来故国咸阳,连遗址都寻不着,只有渭水还像昔日一样长流不止而已。“莫问”二字,并非劝诫之辞 ,实乃令人思索之语,它让读者从悲凉颓败的自然景物中钩沉历史的教训;一个“流”字,则暗示出颓势难救的痛惜之情。渭水无语东流的景象中,既有乡愁,也有国忧,两相交织,委婉含蓄,令人伤感。

诗歌意象

行人 故国

东流渭水

咸阳城东楼

许浑

析写法 明诗味

诗人通过对登楼所观之景云、日、风、雨的层层推进,又以绿芜、黄叶来渲染的描写,勾勒出一个萧条凄凉的意境,借秦苑、汉宫的荒废,抒发了作者对历史沧桑、家国衰败的无限慨叹。

奠定基调

千古名句

虚实 视听

融情于景

咸阳城东楼

许浑

一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

诵诗句 背诗文

诗中常被后人在许多场合引来说明社会大变动即将到来的某种征兆的诗句是:

诗中以写秦苑、汉宫的荒废,抒发对历史沧桑的无限感慨的诗句是:

现在我们常用诗中的“_________________ ”比喻 重大事件发生前的紧张气氛。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

咸阳城东楼

许浑

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

山雨欲来风满楼

咏叹历史

聚题材 汇诗歌

白景归西山,碧华上迢迢。今古何处尽,千岁随风飘。

海沙变成石,鱼沫吹秦桥。空光远流浪,铜柱从年消。 李贺《古悠悠行》

落日五湖游,烟波处处愁。浮沉千古事,谁与问东流? 薛莹《秋日湖上》

自古功名亦苦辛,行藏终欲付何人?当时黮暗犹承误,末俗纷纭更乱真。

糟粕所传非粹美,丹青难写是精神。区区岂尽高贤意,独守千秋纸上尘。

王安石《读史》

骊山四顾,阿房一炬,当时奢侈今何处?只见草萧疏,水萦纡。至今遗恨迷烟树。列国周齐秦汉楚。赢,都变做了土;输,都变做了土。乡书何处达?归雁洛阳边。 张养浩《山坡羊·骊山怀古》

兴亡千古繁华梦,诗眼倦天涯。孔林乔木,吴宫蔓草,楚庙寒鸦。

数间茅舍,藏书万卷,投老村家。山中何事?松花酿酒,春水煎茶。

张可久《人月圆·山中书事》

五帝三皇神圣事,骗了无涯过客。有多少风流人物?盗跖庄屩流誉后,更陈王奋起挥黄钺。歌未竟,东方白。 毛泽东《贺新郎·读史》

(jué)

无题

李商隐

无题

李商隐

知诗人 解诗题

李商隐,字义山,号玉溪生,又号樊南生。晚唐著名诗人,与杜牧齐名,人称“小李杜”。以“无题”作为诗的题目是李商隐的独创。这类诗大多以男女爱情相思为题材,情思婉转沉挚,辞藻典雅精丽,历代传诵不衰,但诗旨隐晦曲折,众说纷纭,莫衷一是。其内容或因不便明言,或因难用一个恰当的题目表现,所以命名为“无题”,这是一类;还有一类无题诗,是用篇首或句中二字为题,如《锦瑟》《碧城》 。

知诗人 解诗题

李商隐一生与晚唐四十多年的牛李党争相始末。初以文采为牛党人令狐楚所赏识。25岁时举进士后。次年,李党人河阳节度使王茂元也爱其才,任为书记,并把女儿嫁给他。但当时的牛(僧孺)李(德裕)党争激烈,李商隐既和他们都有交往,又反对两党争权夺利。牛党主持朝政以后,他遂受冷遇、排斥,以致漂泊四方,最后李商隐满怀报国之志,在悲愤寂寞中死去。终年四十六岁。在爱情生活方面,诗人也屡遭不幸。青年时期,他先后与女道士宋真人、洛阳商人少女柳枝相爱,均以悲剧告终。与王茂元之女结婚后,夫妻感情甚好,幸福生活不过十余年,妻子因病亡故。政治和爱情上的双重不幸,使诗人的诗作常寄予着深沉的身世之感。

无题

李商隐

解背景 论世事

在唐时,人们崇尚道教,信奉道术。李商隐在十五六岁的时候,即被家人送往玉阳山学道。其间与玉阳山灵都观女氏宋华阳相识相恋,但两人的感情却不能为外人明知,而作者的心内又奔涌着无法抑制的爱情狂澜,因此他只能以诗记情,并隐其题,从而使诗显得既朦胧婉曲、又深情无限。李商隐所写的以《无题》为题的诗篇,大多是抒写他们两人之间的恋情诗。此诗即其中一首。

无题

李商隐

解词语 明诗意

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

(1)丝:这里与“思”字谐音双关。

(2)泪:蜡烛燃烧时流下的烛油,称为“蜡泪”。

(3)云鬓改:意思是青春年华消逝。云鬓,指年轻女子浓黑轻柔的秀发。

(4)蓬山:神话中海上的仙山,这里借指所思女子的住处。

(5)青鸟:神话为西王母传信的神鸟。后为信使的代称。

无题

李商隐

解词语 明诗意

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

相见时难,离别更难,东风衰弱无力,百花纷纷凋残。

春蚕到死时,才把丝儿吐完;蜡烛直至烧成灰烬时,蜡泪才会流干。

早起照镜,愁思难遣,连如云的鬓发也变了颜色;夜来吟诗,心情愁苦,连月光也变得冰冷凄寒。

好在此处离海上仙山蓬莱不算太远,

(可以)烦请青鸟使者为我捎信,时常问候探望你。

无题

李商隐

联意象 悟诗情

相见时难别亦难,东风无力百花残。

首联奠定了感伤忧郁的基调。未见时的苦苦思念,与见后又别离时的痛苦忧伤,抒发了与爱人分别的难舍难分的伤感之情。

上句连用两个“难”字,突出强调了“别亦难”。下句点明分离的季节(暮春)及环境(百花凋谢),渲染了离别的悲凉的气氛,以暮春衰残之景映衬别离伤感之情,倍增哀怨,情景交融。“残”字给人以凄楚的感觉。

诗歌意象

东风 百花

无题

李商隐

联意象 悟诗情

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

颔联以浅显通俗的比喻,巧妙自然的双关,写对爱情的至死不渝。这两句原比喻恋人别后相思之苦,歌颂爱情的坚贞不渝。现比喻人们对理想、事业等,执着追求、无私奉献。

诗歌意象

春蚕 蜡炬

无题

李商隐

联意象 悟诗情

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

颈联选取了两个典型的生活场景(设想):晓镜(但愁)—久别相思,只担心容颜衰减;夜吟(应觉)—更显体贴入微、关怀备至。此联拟写对方的相思之情。从“晓镜”的青春,到“夜吟”的顾影自怜,道尽相思的悲苦与无奈。

诗歌意象

晓镜 云鬓

月光

无题

李商隐

联意象 悟诗情

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

尾联运用“蓬山”“青鸟”的神话传说,寄托对爱人的抚慰和深长情意,以青鸟传书以解相思之情。

诗歌意象

蓬山 青鸟

无题

李商隐

析写法 明诗味

全诗运用比喻、象征的手法,以深挚的感情,含蓄委婉地咏叹爱情的忠贞,以女性的口吻抒写爱情心理,在悲伤痛苦中,寓有灼热的渴望和坚忍的执着精神,表现出浓郁的离别之恨和缠绵的相思之苦,是一首感情真挚、缠绵委婉、咏叹忠贞爱情的诗篇。

暮春伤别 奠定感伤基调

爱情忠贞 千古爱情名句

别后设想 虚假真实相生

美好愿望 神话传说典故

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

无题

李商隐

诵诗句 背诗文

1.诗中寓情于景,以春光易逝,人力对此无可奈何,渲染离情,极写伤别沉痛心情和缠绵的相思之苦的诗句是:

2.人们常用《无题》中的“ ,

”来赞美教师无私奉献的精神。

3.诗中通过传说找到慰藉自己的途径,表达了自己情感的诗句是:

相见时难别亦难,东风无力百花残。

蜡炬成灰泪始干

蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

无题

李商隐

春蚕到死丝方尽

行香子

秦观

行香子

知诗人 解诗题

秦观,扬州高邮人,字少游,一字太虚,别号邗沟居士,学者称其淮海居士。苏轼曾戏呼其为“山抹微云君”,为“苏门四学士”“苏门六君子”之一。

秦观一生坎坷,所写诗词,高古沉重,寄托身世,感人至深。 秦观是北宋文学史上的一位重要作家,被尊为婉约派一代词宗。

秦观

苏门四学士:黄庭坚、秦观、晁补之、张耒。

苏门六君子:秦观、黄庭坚、晁补之、张耒、陈师道、李廌(zhi)。

解背景 论世事

该词大约作于作者创作早期的熙宁年间,当时作者家居,尚未出仕。在此期间作者也曾写过同类题材的《田居四首》等诗,也曾写过一些学习乡言土语的诗词。

行香子

秦观

yáng

解词语 明诗意

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

⑴陂(bēi)塘:池塘。

⑵徜徉:闲游,安闲自在地步行。

⑶几许:多少,这里表示园子不大。

⑷飏(yáng):飞扬,飘扬。

⑸青旗:酒店门口挂的青色酒幌。

行香子

秦观

bēi

cháng yáng

chéng

gāng

解词语 明诗意

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

绿树绕着村庄,春水溢满池塘。沐浴着东风,带着豪兴我信步而行。小园很小,却收尽春光。桃花正红,李花雪白,菜花金黄。

远远一带围墙,隐约有几间茅草屋。青色的旗帜在风中飞扬,小桥矗立在溪水旁。偶然乘着游兴,走过东面的山冈。莺儿鸣啼,燕儿飞舞,蝶儿匆忙,一派大好春光。

行香子

秦观

联意象 悟诗情

树绕村庄,水满陂塘。倚东风,豪兴徜徉。小园几许,收尽春光。有桃花红,李花白,菜花黄。

上阕先从整个村庄起笔,一笔勾勒其轮廓,平凡而优美。“绕”字与“满”字显见春意之浓,是春到农村的标志景象,也为下面抒写烂漫春光做了铺垫。“倚东风”二句承上而来,“东风”言明时令,“豪兴”点明心情,“徜徉”则写其怡然自得的神态,也表现了词人对农村景色的喜爱。“小园”五句,集中笔墨特写春之一隅。色彩鲜明,暗含香气,绚烂多彩而又充满生机,达到了以点带面的艺术效果。

意象

村庄 陂塘

东风 春花

行香子

秦观

联意象 悟诗情

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。偶然乘兴,步过东冈。正莺儿啼,燕儿舞,蝶儿忙。

下阕“远远围墙”四句,作者的视野由近放远。围墙、茅堂、青旗、流水、小桥,动静相生,风光如画,而又富含诗蕴,引人遐想。“偶然乘兴,步过东冈”,照应上文的“豪兴徜徉”,进一步写其怡然自得情状。“正莺儿啼”三句,仍是特写春之一隅,地点却已经转到田野之中。与上片对应部分描写静静绽放的开花植物不同,这里集中笔力写的是动感极强、极为活跃的虫鸟等动物;“啼”“舞”“忙”三字概括准确,写春的生命活力,更加淋漓尽致。比起小园来,是别一种春光 。

意象

围墙 茅堂 青旗

流水 小桥 莺燕

行香子

秦观

析写法 明诗味

上阕:静景 百花争艳、竞相开放

下阕:动景 莺歌燕舞、蝶儿翻飞

这首词以白描的手法、浅近的语言,勾勒出一幅春光明媚、万物竞发的田园风光图。上阕表现的是一处静态风景,主要是小园和各种色彩缤纷的春花。下阕则描写流水青旗的农家乡院以及莺歌燕舞、蝶影翻飞的迷人春色。上下两阕的风景合起来,便组成了一幅春意盎然的宋代农村画卷。

移步换景

动静结合

游春

足迹

行香子

秦观

诵诗句 背诗文

1. 词中写景色彩简单鲜明又写出农家本色的句子是:

2.词中颇似辛弃疾词中“山远近,路横斜,青旗沽酒有人家”的意境的句子是:

有桃花红,李花白,菜花黄。

行香子

秦观

远远围墙,隐隐茅堂。飏青旗,流水桥旁。

左迁至蓝关示侄孙湘

诵诗句 背诗文

韩愈

4.诗中表达了诗人虽然年老又遭贬,但仍念念不忘为国效力的愿望的诗句是: ______________,_____________ 。

5.诗中韩愈被“左迁”的缘由是(用原诗句回答):

______________。

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

一封朝奏九重天

春天美景

聚题材 汇诗歌

海日生残夜,江春入旧年。 王湾《次北固山下》

国破山河在,城春草木深。 杜甫《春望》

天街小雨润如酥,草色遥看近却无。 韩愈《早春呈水部张十八员外》

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。 志南《绝句》

等闲识得东风面,万紫千红总是春。 朱熹《春日》

春风又绿江南岸,明月何时照我还。 王安石《泊船瓜洲》

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。 苏轼《惠崇<春江晚景>》

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。 韦应物《滁州西涧》

好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。杜甫《春夜喜雨》

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 白居易《钱塘湖春行》

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

丑奴儿·书博山道中壁

知诗人 解诗题

辛弃疾,字幼安,号稼轩 ,山东历城县人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。辛弃疾一生以恢复中原为志,以功业自许,却命运多舛、备受排挤、壮志难酬。但他恢复中原的爱国信念始终没有动摇,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

辛弃疾

解背景 论世事

此词是辛弃疾被弹劾去职、闲居带湖时所作,创作时间在宋孝宗淳熙八年(1181年)至宋光宗绍熙三年(1192年)间。辛弃疾在带湖居住期间,常到博山游览,博山风景优美,他却无心赏玩。眼看国事日非,自己无能为力,一腔愁绪无法排遣,遂在博山道中一壁上题了这首词。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

解背景 论世事

博山寺,又名能仁寺。位于江西省广丰县洋口镇博山村,广丰县城西去15公里。始建于唐同光年间(923年—925年),明隆庆间毁于火,万历间重建,天启元年(1621)建成大殿、藏经阁、法堂、禅堂 等12栋24厅,铸成大铜佛、铜香炉、铜钟多件,最著名的是11口铜钟,据说用 了3万6千斤赤宝铜。自明始,博山寺一直是江南名刹,晚明时曾誉为“天下第二丛林”,南宋著名爱国词人辛弃疾晚年闲居时,在博山建“稼轩书舍”,读书于此,吟咏颇多,写词十多阕。博山寺侧有辛弃疾读书处,今存遗址。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

解词语 明诗意

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!

(1)丑奴儿:词牌名,又名“采桑子”。

(2)少年:指年轻的时候。

(3)不识:不懂,不知道什么是。

(4)层楼:高楼。

(5)强(qiǎng):竭力、极力。

(6)识尽:尝够,深深懂得。

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

qiǎng

解词语 明诗意

少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道“天凉好个秋”!

人年少时不知道忧愁的滋味,喜欢登高远望。

喜欢登高远望,为写一首新词无愁而勉强说愁。

现在尝尽了忧愁的滋味,想说却说不出。

想说却说不出,却说“好一个凉爽的秋天啊”!

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

联意象 悟诗情

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

上阕:“愁”是线索,亦是情感。年轻时“不识愁”却“强说愁”,年轻时涉世不深,缺乏人生阅历,对“愁”缺乏真切体验,却故作深沉。连用两个“爱上层楼”,运用叠句,联起了上下文,把两个不同层次的内容联系起来,表达一个完整意思。“强”,表现年轻人的纯真、好胜。

意象

层楼 新词

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

联意象 悟诗情

而今识尽愁滋味,欲说还休。

欲说还休,却道“天凉好个秋”!

下阕:揭示主旨,两句“欲说还休”,仍然采用叠句形式,在结构用法上也与上阕互为呼应。 “欲说还休”一是说 作者过去无愁而硬要说愁,如今愁到极点而无话可说。后一个是紧连下文,胸中的忧愁是忧国伤时之愁。在当时投降派把持朝政的情况下,抒发这种忧愁是犯大忌的,因此作者在此不便直说,只得转而言天气,“天凉好个秋”。这句结尾表面形似轻脱,实则十分含蓄,体现了辛词“变温婉,成悲凉”的特点,生动地表现了遍尝辛酸之后无可言说的复杂况味。

意象

凉秋

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

析写法 明诗味

这首词通过“少年”“而今”“不识愁滋味”“识尽愁滋味”的对比,突出渲染一个“愁”字,以此作为贯穿全词的线索,感情直率而委婉,高度概括了词人大半生的经历感受,表现了词人遭受排挤、报国无门的痛苦以及对南宋统治集团的讽刺和不满。

叠句

反复

对比

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

上阕:少年无愁强说愁 春花秋月无痛呻吟闲愁

下阕:成年尽愁难说愁 关怀国事怀才不遇哀愁

“愁”为线索

诵诗句 背诗文

1.后人常用辛弃疾《丑奴儿·书博山道中壁》中“ , ”来表示少年时候的无忧无虑,也常用来感叹少年时候的年轻不懂事。

2词中的“ , ”故意说得轻松洒脱,实际上却是难以摆脱心头的沉重抑塞。

少年不识愁滋味 爱上层楼

欲说还休 却道“天凉好个秋”

丑奴儿·书博山道中壁

辛弃疾

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)