【考点集萃】统编语文七年级下册第三单元知识速览 学案

文档属性

| 名称 | 【考点集萃】统编语文七年级下册第三单元知识速览 学案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 426.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 17:25:11 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

统编语文七年级下册单元知识速览·第三单元

(全新教材全面汇总)

《阿长与<山海经>》

一、教材知识清单

(一)文学常识

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家 。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《坟》等。《阿长与〈山海经〉》选自散文集《朝花夕拾》。

(二)易错读音

憎恶(zēng wù) 絮说(xù) 疮疤(chuāng bā) 诘问(jié) 霹雳(pī lì) 震悚(sǒng) 粗拙(zhuō)

(三)易错字形

保姆、大抵、深不可测、情有可原、莫名其妙

(四)词语理解

1.憎恶:憎恨,厌恶。

2.絮说:絮絮叨叨地说。

3.疮疤:指伤口好了以后留下的疤痕,比喻痛处、短处或隐私 。

4.诘问:追问,责问。

5.霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象,文中形容作者受到极大的震动。

6.震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

7.粗拙:粗糙低劣。

(五)文章主题

本文通过回忆长妈妈的一些生活琐事,刻画了一位虽然粗俗、迷信,但善良、朴实的劳动妇女形象,表达了作者对长妈妈的感激、怀念与尊敬之情,同时也反映了封建社会底层劳动人民的悲惨生活以及作者对她们命运的深切同情。

二、教材内容详解

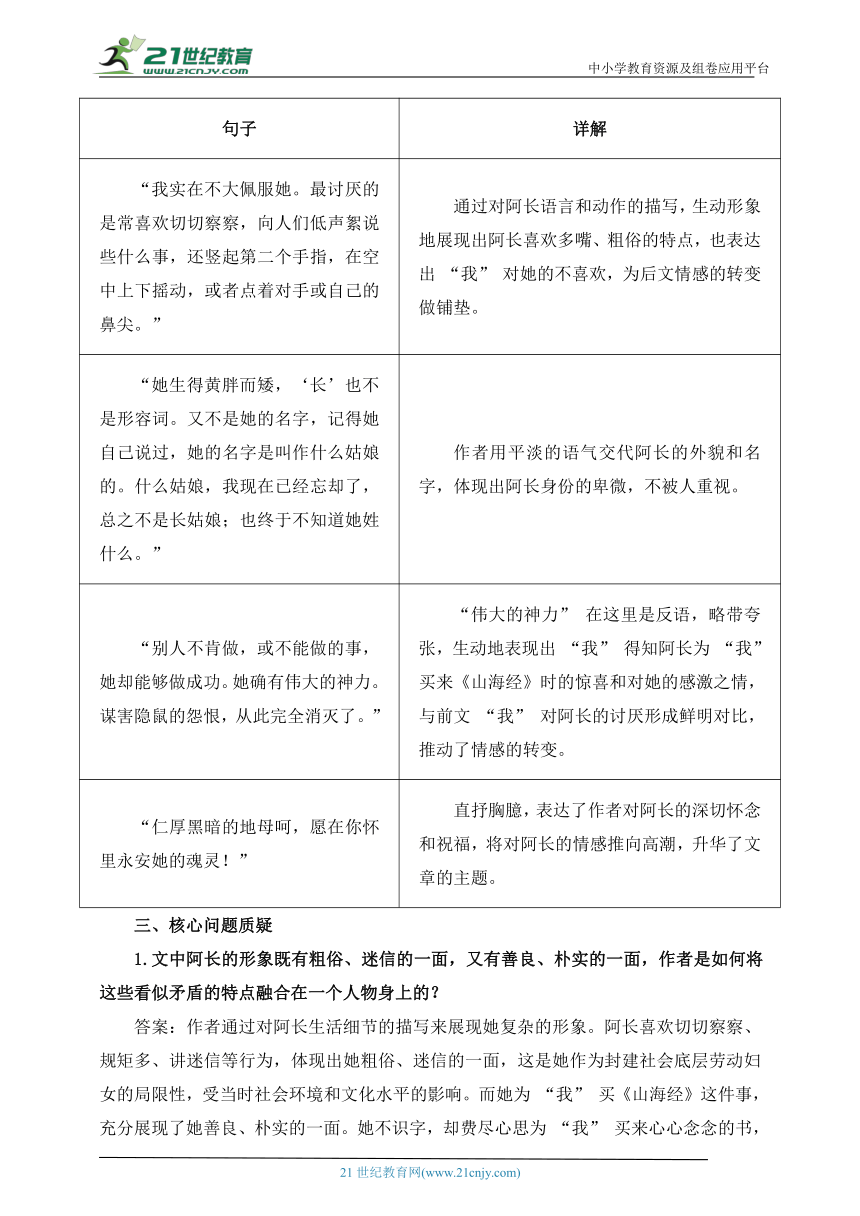

句子 详解

“我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。” 通过对阿长语言和动作的描写,生动形象地展现出阿长喜欢多嘴、粗俗的特点,也表达出 “我” 对她的不喜欢,为后文情感的转变做铺垫。

“她生得黄胖而矮,‘长’也不是形容词。又不是她的名字,记得她自己说过,她的名字是叫作什么姑娘的。什么姑娘,我现在已经忘却了,总之不是长姑娘;也终于不知道她姓什么。” 作者用平淡的语气交代阿长的外貌和名字,体现出阿长身份的卑微,不被人重视。

“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。” “伟大的神力” 在这里是反语,略带夸张,生动地表现出 “我” 得知阿长为 “我” 买来《山海经》时的惊喜和对她的感激之情,与前文 “我” 对阿长的讨厌形成鲜明对比,推动了情感的转变。

“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!” 直抒胸臆,表达了作者对阿长的深切怀念和祝福,将对阿长的情感推向高潮,升华了文章的主题。

三、核心问题质疑

1.文中阿长的形象既有粗俗、迷信的一面,又有善良、朴实的一面,作者是如何将这些看似矛盾的特点融合在一个人物身上的?

答案:作者通过对阿长生活细节的描写来展现她复杂的形象。阿长喜欢切切察察、规矩多、讲迷信等行为,体现出她粗俗、迷信的一面,这是她作为封建社会底层劳动妇女的局限性,受当时社会环境和文化水平的影响。而她为 “我” 买《山海经》这件事,充分展现了她善良、朴实的一面。她不识字,却费尽心思为 “我” 买来心心念念的书,这种善良是发自内心的。作者将这些不同特点的细节交织在一起,塑造出一个真实、立体的阿长形象,让读者看到了一个生活在社会底层,有着诸多缺点但又充满人性光辉的普通妇女。

2.文章以 “我” 对阿长的情感变化为线索,这种写作手法有什么好处?

答案:以 “我” 对阿长的情感变化为线索,使文章结构清晰,层次分明。从最初的不大佩服、讨厌,到后来因阿长买来《山海经》而产生的敬意,再到最后的深切怀念,情感变化跌宕起伏,增强了文章的感染力。同时,这种情感变化也从侧面反映出阿长的形象特点,随着 “我” 对阿长了解的深入,她的善良、朴实逐渐被 “我” 发现和认可,读者也能更深刻地感受到阿长这个人物的魅力,更好地理解文章的主题。

《山地回忆》

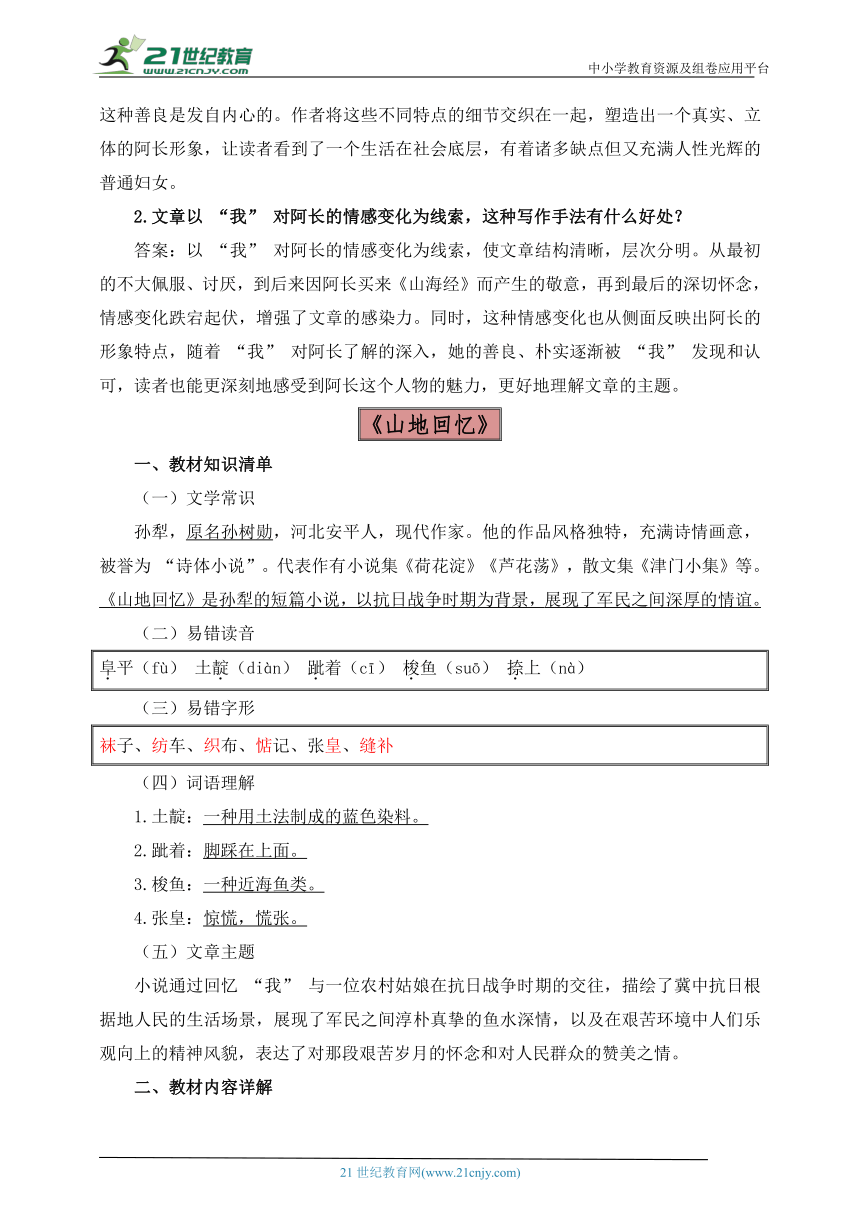

一、教材知识清单

(一)文学常识

孙犁,原名孙树勋,河北安平人,现代作家。他的作品风格独特,充满诗情画意,被誉为 “诗体小说”。代表作有小说集《荷花淀》《芦花荡》,散文集《津门小集》等。《山地回忆》是孙犁的短篇小说,以抗日战争时期为背景,展现了军民之间深厚的情谊。

(二)易错读音

阜平(fù) 土靛(diàn) 跐着(cī) 梭鱼(suō) 捺上(nà)

(三)易错字形

袜子、纺车、织布、惦记、张皇、缝补

(四)词语理解

1.土靛:一种用土法制成的蓝色染料。

2.跐着:脚踩在上面。

3.梭鱼:一种近海鱼类。

4.张皇:惊慌,慌张。

(五)文章主题

小说通过回忆 “我” 与一位农村姑娘在抗日战争时期的交往,描绘了冀中抗日根据地人民的生活场景,展现了军民之间淳朴真挚的鱼水深情,以及在艰苦环境中人们乐观向上的精神风貌,表达了对那段艰苦岁月的怀念和对人民群众的赞美之情。

二、教材内容详解

句子 详解

“你看不见我在这里洗菜吗?洗脸到下边洗去!” 这是妞儿初见 “我” 时说的话,语气生硬,直接表现出妞儿的泼辣、直率的性格特点,也为两人之间的故事拉开序幕。

“你买人家的布,还骂人家的布。” 妞儿这句话看似是在维护布的质量,实则体现出她对自己劳动成果的珍视,从侧面反映出她的勤劳和质朴。

“什么时候,才能打败鬼子?”“我们,我们的,我爹,我哥哥,他们都去打鬼子了,我也要去。” 通过妞儿的语言描写,展现出她对战争的关心和对打败鬼子的渴望,体现了她的爱国情怀和勇敢精神。

“我就是从那时认识了我这个朋友,知道她的姓名,还知道她现在是个劳动模范。” 这句话点明了 “我” 与妞儿之间的深厚情谊,从当初的偶然相识,到后来对她的了解和尊敬,妞儿的形象在 “我” 心中逐渐丰满,也升华了文章军民情深的主题。

三、核心问题质疑

1.妞儿的形象非常鲜明,她的泼辣和善良是如何统一在她身上的?

答案:妞儿的泼辣体现在她说话直爽、行事果断上,初见 “我” 时毫不客气地指责 “我” 在她洗菜的地方洗脸,这是她性格中率真的一面。而她的善良则体现在对 “我” 的关心和帮助上,为 “我” 做袜子、关心战争等。在那个艰苦的战争年代,泼辣是她保护自己和家人的一种方式,让她能够勇敢地面对生活中的困难。同时,她内心的善良又驱使她去关心他人,为他人着想。这种看似矛盾的性格特点,在妞儿身上得到了完美的统一,使她的形象更加真实、生动。

2.文章中多次出现对环境的描写,这些描写有什么作用?

答案:文章中的环境描写为故事的发展提供了背景。如对阜平山区自然环境的描写,展现了当地的贫穷和艰苦,衬托出人民生活的不易,也为妞儿等人物的活动提供了特定的场景。同时,环境描写还起到烘托人物心情和情感的作用,比如在描写妞儿家的小院时,简单的环境描写透露出一种温馨的氛围,烘托出 “我” 与妞儿一家之间的深厚情谊。此外,环境描写也有助于突出文章的主题,通过对战争时期环境的描绘,更能体现出军民在艰苦环境中相互扶持的珍贵情谊。

《台阶》

一、教材知识清单

(一)文学常识

李森祥,浙江衢州人,当代作家。他的作品多以农村生活为题材,具有浓厚的乡土气息。《台阶》是他的代表作之一,通过描写父亲为建造高台阶的新屋而付出的努力,展现了农民的坚韧和对美好生活的向往。

(二)易错读音

凹凼(āo dàng) 门槛(kǎn) 涎水(xián) 揩汗(kāi) 撬(qiào)

尴尬(gān gà)

(三)易错字形

晌午、烦躁、微不足道、大庭广众

(四)词语理解

1.凹凼:方言,水坑。

2.涎水:口水。

3.揩汗:擦汗。

4.尴尬:处境困难,不好处理;(神色、态度)不自然。

5.微不足道:非常渺小,不值得一提。

6.大庭广众:人很多的公开场合。

(五)文章主题

本文通过叙述父亲为了建造有高台阶的新屋,含辛茹苦、不辞辛劳地劳作一生的故事,刻画了一位勤劳、坚韧、朴实、谦卑的农民父亲形象,展现了农民阶级对提高自身地位的渴望和对美好生活的不懈追求,同时也流露出作者对父亲的崇敬和怜悯之情,以及对农村传统生活方式变迁的感慨。

二、教材内容详解

句子 详解

“父亲总觉得我们家的台阶低。” 这句话是文章的关键句,直接点明父亲的心理,也是父亲建造新屋的原因。台阶在文中不仅是一个实物,更象征着家庭的地位,父亲对台阶低的在意,体现出他对提高家庭地位的渴望。

“他的脚板宽大,裂着许多干沟,沟里嵌着沙子和泥土。父亲的这双脚是洗不干净的,他一般都去河里洗,拖着一双湿了的草鞋唿嗒唿嗒地走回来。” 通过对父亲脚的细节描写,展现了父亲劳作的艰辛,这双饱经沧桑的脚是父亲勤劳一生的见证,也为后文父亲为建造新屋付出的努力做了铺垫。

“新台阶砌好了,九级,正好比老台阶高出两倍。新台阶很气派,全部用水泥抹的面,泥瓦匠也很用心,面抹得很光。父亲按照要求,每天在上面浇一遍水。” 对新台阶的描写,突出了新台阶的气派,父亲对新台阶的精心呵护,表现出父亲实现心愿后的喜悦和对新台阶的珍视,同时也暗示了父亲对新的生活地位的期待。

“他那古铜色的脸很像一块青石板。” 运用比喻的修辞手法,将父亲的脸比作青石板,形象地写出了父亲的沧桑和坚毅,表现出父亲在生活的重压下依然保持着坚韧的性格。

三、核心问题质疑

1.父亲为了建造高台阶的新屋,辛苦了一辈子,当新屋建成后,他却感到失落,这是为什么?

答案:父亲辛苦一辈子建造高台阶新屋,是为了提高家庭地位,获得他人尊重。在建造过程中,他有明确的目标和动力,生活充实。新屋建成后,他实现了物质上的目标,但精神上却陷入了失落。一方面,建造新屋耗尽了他的精力,他身体大不如前,无法像以前那样劳作,失去了生活的重心;另一方面,他所期待的因高台阶带来的尊重并没有如他想象中那样到来,周围人的生活依旧,他没有感受到明显的地位变化。这种物质与精神的落差,使他在新屋建成后感到失落。

2.文章以 “台阶” 为线索有什么好处?

答案:以 “台阶” 为线索,使文章结构严谨,层次分明。“台阶” 贯穿全文,从父亲觉得自家台阶低,到决定建造高台阶新屋,再到新台阶建成,“台阶” 串联起了整个故事的发展脉络。同时,“台阶” 具有丰富的象征意义,它既是父亲劳动的目标,也是家庭地位的象征,通过对 “台阶” 的描写和叙述,能更深刻地表现文章的主题,展现父亲的形象和他所代表的农民阶级对美好生活的追求。此外,以 “台阶” 为线索,还能引发读者的思考,让读者更好地理解农民的生活和情感。

《卖油翁》

一、文学常识

1.作者:欧阳修,字永叔,号醉翁,晚号六一居士,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。他在政治上负有盛名,在文学创作上也有着很高的成就,领导了北宋诗文革新运动,对后世文学发展产生了深远影响。

2.作品出处:本文选自《归田录》。《归田录》是欧阳修晚年写的一部笔记小说,记载了许多当时的轶事、掌故,具有一定的史料价值和文学价值。

二、原文翻译

康肃公陈尧咨擅长射箭,当时世上没有人能和他相比,他也凭着这一点自夸。他曾在自家的园圃里射箭,有个卖油的老翁放下挑着的担子,站在一旁,斜着眼看他,很久也不离开。老翁见到他射出的箭十支能中八九支,只是微微地点点头。

陈尧咨问道:“你也懂得射箭吗?难道我射箭的技艺不精湛吗?” 老翁说:“没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。” 陈尧咨气愤地说:“你怎么能够轻视我射箭 (的本领)!” 老翁说:“凭我倒油(的经验)知道这个道理。” 于是老翁取出一个葫芦放在地上,用一枚铜钱盖住葫芦的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里,油从铜钱的孔中注进去,却没有沾湿铜钱。接着老翁说:“我也没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。” 陈尧咨笑着将他打发走了。

三、重点实词

1.善:擅长,善于。

2.自矜:自夸。

3.释担:放下担子。释,放下。

4.睨:斜着眼看,这里形容不在意的样子。

5.但微颔之:但,只;颔,点头;之,指陈尧咨射箭十中八九这一情况。

6.知射:懂得射箭。

7.精:精湛,奥妙。

8.无他:没有别的(奥妙)。

9.尔:同 “耳”,相当于 “罢了”。

10.忿然:气愤的样子。

11.安:怎么。

12.轻:轻视。

13.徐:慢慢地。

14.杓:同 “勺”,勺子。

15.沥之:注入葫芦。沥,下滴。

四、重点虚词

之

1.见其发矢十中八九,但微颔之(代指陈尧咨射箭十中八九的情况)

2.以我酌油知之(代指射箭也是凭手熟的道理)

3.徐以杓酌油沥之(代指葫芦)

4.康肃笑而遣之(代指卖油翁)

以

1.以钱覆其口(用)

2.以我酌油知之(凭、靠)

五、重点句子

1.“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”:这是陈尧咨对卖油翁的质问,体现出他的骄傲自满和对卖油翁的轻视。

2.“无他,但手熟尔。”:卖油翁对陈尧咨射箭技艺的评价,直接点明了文章的主旨,即任何技艺都能通过长期练习而达到熟练的境界。

3.“以我酌油知之。”:卖油翁通过自己倒油的经验来说明射箭和倒油一样,都是手熟而已,引出下文他展示倒油技艺的情节。

4.“我亦无他,惟手熟尔。”:再次强调了熟练操作的重要性,呼应前文,使文章主旨更加突出。

六、中心思想

本文通过陈尧咨善射和卖油翁酌油的故事,告诉人们 “熟能生巧” 的道理,同时也告诫人们即使有长处也不能骄傲自满,要谦虚谨慎。

现实意义

1.在学习和工作中,我们要明白任何技能和知识的掌握都需要不断地练习和积累,只有通过反复实践,才能达到熟练的程度,进而取得良好的成绩。

2.无论我们在某方面有多么出色,都不应骄傲自满。要知道人外有人,天外有天,保持谦虚的态度才能不断进步。

3.卖油翁不因为陈尧咨的地位和射箭技艺而盲目崇拜或畏惧,敢于指出其不足,这启示我们要敢于正视他人的优点和缺点,同时也要有勇气面对自己的不足并努力改进。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

统编语文七年级下册单元知识速览·第三单元

(全新教材全面汇总)

《阿长与<山海经>》

一、教材知识清单

(一)文学常识

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家 。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《热风》《华盖集》《华盖集续编》《南腔北调集》《三闲集》《二心集》《而已集》《坟》等。《阿长与〈山海经〉》选自散文集《朝花夕拾》。

(二)易错读音

憎恶(zēng wù) 絮说(xù) 疮疤(chuāng bā) 诘问(jié) 霹雳(pī lì) 震悚(sǒng) 粗拙(zhuō)

(三)易错字形

保姆、大抵、深不可测、情有可原、莫名其妙

(四)词语理解

1.憎恶:憎恨,厌恶。

2.絮说:絮絮叨叨地说。

3.疮疤:指伤口好了以后留下的疤痕,比喻痛处、短处或隐私 。

4.诘问:追问,责问。

5.霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象,文中形容作者受到极大的震动。

6.震悚:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

7.粗拙:粗糙低劣。

(五)文章主题

本文通过回忆长妈妈的一些生活琐事,刻画了一位虽然粗俗、迷信,但善良、朴实的劳动妇女形象,表达了作者对长妈妈的感激、怀念与尊敬之情,同时也反映了封建社会底层劳动人民的悲惨生活以及作者对她们命运的深切同情。

二、教材内容详解

句子 详解

“我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。” 通过对阿长语言和动作的描写,生动形象地展现出阿长喜欢多嘴、粗俗的特点,也表达出 “我” 对她的不喜欢,为后文情感的转变做铺垫。

“她生得黄胖而矮,‘长’也不是形容词。又不是她的名字,记得她自己说过,她的名字是叫作什么姑娘的。什么姑娘,我现在已经忘却了,总之不是长姑娘;也终于不知道她姓什么。” 作者用平淡的语气交代阿长的外貌和名字,体现出阿长身份的卑微,不被人重视。

“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。” “伟大的神力” 在这里是反语,略带夸张,生动地表现出 “我” 得知阿长为 “我” 买来《山海经》时的惊喜和对她的感激之情,与前文 “我” 对阿长的讨厌形成鲜明对比,推动了情感的转变。

“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!” 直抒胸臆,表达了作者对阿长的深切怀念和祝福,将对阿长的情感推向高潮,升华了文章的主题。

三、核心问题质疑

1.文中阿长的形象既有粗俗、迷信的一面,又有善良、朴实的一面,作者是如何将这些看似矛盾的特点融合在一个人物身上的?

答案:作者通过对阿长生活细节的描写来展现她复杂的形象。阿长喜欢切切察察、规矩多、讲迷信等行为,体现出她粗俗、迷信的一面,这是她作为封建社会底层劳动妇女的局限性,受当时社会环境和文化水平的影响。而她为 “我” 买《山海经》这件事,充分展现了她善良、朴实的一面。她不识字,却费尽心思为 “我” 买来心心念念的书,这种善良是发自内心的。作者将这些不同特点的细节交织在一起,塑造出一个真实、立体的阿长形象,让读者看到了一个生活在社会底层,有着诸多缺点但又充满人性光辉的普通妇女。

2.文章以 “我” 对阿长的情感变化为线索,这种写作手法有什么好处?

答案:以 “我” 对阿长的情感变化为线索,使文章结构清晰,层次分明。从最初的不大佩服、讨厌,到后来因阿长买来《山海经》而产生的敬意,再到最后的深切怀念,情感变化跌宕起伏,增强了文章的感染力。同时,这种情感变化也从侧面反映出阿长的形象特点,随着 “我” 对阿长了解的深入,她的善良、朴实逐渐被 “我” 发现和认可,读者也能更深刻地感受到阿长这个人物的魅力,更好地理解文章的主题。

《山地回忆》

一、教材知识清单

(一)文学常识

孙犁,原名孙树勋,河北安平人,现代作家。他的作品风格独特,充满诗情画意,被誉为 “诗体小说”。代表作有小说集《荷花淀》《芦花荡》,散文集《津门小集》等。《山地回忆》是孙犁的短篇小说,以抗日战争时期为背景,展现了军民之间深厚的情谊。

(二)易错读音

阜平(fù) 土靛(diàn) 跐着(cī) 梭鱼(suō) 捺上(nà)

(三)易错字形

袜子、纺车、织布、惦记、张皇、缝补

(四)词语理解

1.土靛:一种用土法制成的蓝色染料。

2.跐着:脚踩在上面。

3.梭鱼:一种近海鱼类。

4.张皇:惊慌,慌张。

(五)文章主题

小说通过回忆 “我” 与一位农村姑娘在抗日战争时期的交往,描绘了冀中抗日根据地人民的生活场景,展现了军民之间淳朴真挚的鱼水深情,以及在艰苦环境中人们乐观向上的精神风貌,表达了对那段艰苦岁月的怀念和对人民群众的赞美之情。

二、教材内容详解

句子 详解

“你看不见我在这里洗菜吗?洗脸到下边洗去!” 这是妞儿初见 “我” 时说的话,语气生硬,直接表现出妞儿的泼辣、直率的性格特点,也为两人之间的故事拉开序幕。

“你买人家的布,还骂人家的布。” 妞儿这句话看似是在维护布的质量,实则体现出她对自己劳动成果的珍视,从侧面反映出她的勤劳和质朴。

“什么时候,才能打败鬼子?”“我们,我们的,我爹,我哥哥,他们都去打鬼子了,我也要去。” 通过妞儿的语言描写,展现出她对战争的关心和对打败鬼子的渴望,体现了她的爱国情怀和勇敢精神。

“我就是从那时认识了我这个朋友,知道她的姓名,还知道她现在是个劳动模范。” 这句话点明了 “我” 与妞儿之间的深厚情谊,从当初的偶然相识,到后来对她的了解和尊敬,妞儿的形象在 “我” 心中逐渐丰满,也升华了文章军民情深的主题。

三、核心问题质疑

1.妞儿的形象非常鲜明,她的泼辣和善良是如何统一在她身上的?

答案:妞儿的泼辣体现在她说话直爽、行事果断上,初见 “我” 时毫不客气地指责 “我” 在她洗菜的地方洗脸,这是她性格中率真的一面。而她的善良则体现在对 “我” 的关心和帮助上,为 “我” 做袜子、关心战争等。在那个艰苦的战争年代,泼辣是她保护自己和家人的一种方式,让她能够勇敢地面对生活中的困难。同时,她内心的善良又驱使她去关心他人,为他人着想。这种看似矛盾的性格特点,在妞儿身上得到了完美的统一,使她的形象更加真实、生动。

2.文章中多次出现对环境的描写,这些描写有什么作用?

答案:文章中的环境描写为故事的发展提供了背景。如对阜平山区自然环境的描写,展现了当地的贫穷和艰苦,衬托出人民生活的不易,也为妞儿等人物的活动提供了特定的场景。同时,环境描写还起到烘托人物心情和情感的作用,比如在描写妞儿家的小院时,简单的环境描写透露出一种温馨的氛围,烘托出 “我” 与妞儿一家之间的深厚情谊。此外,环境描写也有助于突出文章的主题,通过对战争时期环境的描绘,更能体现出军民在艰苦环境中相互扶持的珍贵情谊。

《台阶》

一、教材知识清单

(一)文学常识

李森祥,浙江衢州人,当代作家。他的作品多以农村生活为题材,具有浓厚的乡土气息。《台阶》是他的代表作之一,通过描写父亲为建造高台阶的新屋而付出的努力,展现了农民的坚韧和对美好生活的向往。

(二)易错读音

凹凼(āo dàng) 门槛(kǎn) 涎水(xián) 揩汗(kāi) 撬(qiào)

尴尬(gān gà)

(三)易错字形

晌午、烦躁、微不足道、大庭广众

(四)词语理解

1.凹凼:方言,水坑。

2.涎水:口水。

3.揩汗:擦汗。

4.尴尬:处境困难,不好处理;(神色、态度)不自然。

5.微不足道:非常渺小,不值得一提。

6.大庭广众:人很多的公开场合。

(五)文章主题

本文通过叙述父亲为了建造有高台阶的新屋,含辛茹苦、不辞辛劳地劳作一生的故事,刻画了一位勤劳、坚韧、朴实、谦卑的农民父亲形象,展现了农民阶级对提高自身地位的渴望和对美好生活的不懈追求,同时也流露出作者对父亲的崇敬和怜悯之情,以及对农村传统生活方式变迁的感慨。

二、教材内容详解

句子 详解

“父亲总觉得我们家的台阶低。” 这句话是文章的关键句,直接点明父亲的心理,也是父亲建造新屋的原因。台阶在文中不仅是一个实物,更象征着家庭的地位,父亲对台阶低的在意,体现出他对提高家庭地位的渴望。

“他的脚板宽大,裂着许多干沟,沟里嵌着沙子和泥土。父亲的这双脚是洗不干净的,他一般都去河里洗,拖着一双湿了的草鞋唿嗒唿嗒地走回来。” 通过对父亲脚的细节描写,展现了父亲劳作的艰辛,这双饱经沧桑的脚是父亲勤劳一生的见证,也为后文父亲为建造新屋付出的努力做了铺垫。

“新台阶砌好了,九级,正好比老台阶高出两倍。新台阶很气派,全部用水泥抹的面,泥瓦匠也很用心,面抹得很光。父亲按照要求,每天在上面浇一遍水。” 对新台阶的描写,突出了新台阶的气派,父亲对新台阶的精心呵护,表现出父亲实现心愿后的喜悦和对新台阶的珍视,同时也暗示了父亲对新的生活地位的期待。

“他那古铜色的脸很像一块青石板。” 运用比喻的修辞手法,将父亲的脸比作青石板,形象地写出了父亲的沧桑和坚毅,表现出父亲在生活的重压下依然保持着坚韧的性格。

三、核心问题质疑

1.父亲为了建造高台阶的新屋,辛苦了一辈子,当新屋建成后,他却感到失落,这是为什么?

答案:父亲辛苦一辈子建造高台阶新屋,是为了提高家庭地位,获得他人尊重。在建造过程中,他有明确的目标和动力,生活充实。新屋建成后,他实现了物质上的目标,但精神上却陷入了失落。一方面,建造新屋耗尽了他的精力,他身体大不如前,无法像以前那样劳作,失去了生活的重心;另一方面,他所期待的因高台阶带来的尊重并没有如他想象中那样到来,周围人的生活依旧,他没有感受到明显的地位变化。这种物质与精神的落差,使他在新屋建成后感到失落。

2.文章以 “台阶” 为线索有什么好处?

答案:以 “台阶” 为线索,使文章结构严谨,层次分明。“台阶” 贯穿全文,从父亲觉得自家台阶低,到决定建造高台阶新屋,再到新台阶建成,“台阶” 串联起了整个故事的发展脉络。同时,“台阶” 具有丰富的象征意义,它既是父亲劳动的目标,也是家庭地位的象征,通过对 “台阶” 的描写和叙述,能更深刻地表现文章的主题,展现父亲的形象和他所代表的农民阶级对美好生活的追求。此外,以 “台阶” 为线索,还能引发读者的思考,让读者更好地理解农民的生活和情感。

《卖油翁》

一、文学常识

1.作者:欧阳修,字永叔,号醉翁,晚号六一居士,北宋政治家、文学家,唐宋八大家之一。他在政治上负有盛名,在文学创作上也有着很高的成就,领导了北宋诗文革新运动,对后世文学发展产生了深远影响。

2.作品出处:本文选自《归田录》。《归田录》是欧阳修晚年写的一部笔记小说,记载了许多当时的轶事、掌故,具有一定的史料价值和文学价值。

二、原文翻译

康肃公陈尧咨擅长射箭,当时世上没有人能和他相比,他也凭着这一点自夸。他曾在自家的园圃里射箭,有个卖油的老翁放下挑着的担子,站在一旁,斜着眼看他,很久也不离开。老翁见到他射出的箭十支能中八九支,只是微微地点点头。

陈尧咨问道:“你也懂得射箭吗?难道我射箭的技艺不精湛吗?” 老翁说:“没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。” 陈尧咨气愤地说:“你怎么能够轻视我射箭 (的本领)!” 老翁说:“凭我倒油(的经验)知道这个道理。” 于是老翁取出一个葫芦放在地上,用一枚铜钱盖住葫芦的口,慢慢地用勺子倒油(通过铜钱方孔)注到葫芦里,油从铜钱的孔中注进去,却没有沾湿铜钱。接着老翁说:“我也没有什么别的奥妙,只不过是手法熟练罢了。” 陈尧咨笑着将他打发走了。

三、重点实词

1.善:擅长,善于。

2.自矜:自夸。

3.释担:放下担子。释,放下。

4.睨:斜着眼看,这里形容不在意的样子。

5.但微颔之:但,只;颔,点头;之,指陈尧咨射箭十中八九这一情况。

6.知射:懂得射箭。

7.精:精湛,奥妙。

8.无他:没有别的(奥妙)。

9.尔:同 “耳”,相当于 “罢了”。

10.忿然:气愤的样子。

11.安:怎么。

12.轻:轻视。

13.徐:慢慢地。

14.杓:同 “勺”,勺子。

15.沥之:注入葫芦。沥,下滴。

四、重点虚词

之

1.见其发矢十中八九,但微颔之(代指陈尧咨射箭十中八九的情况)

2.以我酌油知之(代指射箭也是凭手熟的道理)

3.徐以杓酌油沥之(代指葫芦)

4.康肃笑而遣之(代指卖油翁)

以

1.以钱覆其口(用)

2.以我酌油知之(凭、靠)

五、重点句子

1.“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”:这是陈尧咨对卖油翁的质问,体现出他的骄傲自满和对卖油翁的轻视。

2.“无他,但手熟尔。”:卖油翁对陈尧咨射箭技艺的评价,直接点明了文章的主旨,即任何技艺都能通过长期练习而达到熟练的境界。

3.“以我酌油知之。”:卖油翁通过自己倒油的经验来说明射箭和倒油一样,都是手熟而已,引出下文他展示倒油技艺的情节。

4.“我亦无他,惟手熟尔。”:再次强调了熟练操作的重要性,呼应前文,使文章主旨更加突出。

六、中心思想

本文通过陈尧咨善射和卖油翁酌油的故事,告诉人们 “熟能生巧” 的道理,同时也告诫人们即使有长处也不能骄傲自满,要谦虚谨慎。

现实意义

1.在学习和工作中,我们要明白任何技能和知识的掌握都需要不断地练习和积累,只有通过反复实践,才能达到熟练的程度,进而取得良好的成绩。

2.无论我们在某方面有多么出色,都不应骄傲自满。要知道人外有人,天外有天,保持谦虚的态度才能不断进步。

3.卖油翁不因为陈尧咨的地位和射箭技艺而盲目崇拜或畏惧,敢于指出其不足,这启示我们要敢于正视他人的优点和缺点,同时也要有勇气面对自己的不足并努力改进。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读