统编版九年级语文下册 第三单元 课外古诗词诵读《太常引 建康中秋夜为吕叔潜赋》课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版九年级语文下册 第三单元 课外古诗词诵读《太常引 建康中秋夜为吕叔潜赋》课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 59.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 15:51:14 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

辛弃疾

太常引

建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾(1140 -1207),南宋词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。21 岁参加抗金义军,不久归南宋。历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。

一生力主抗金。曾上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。由于辛弃疾的抗金主张与当政的主和派政见不合,后被弹劾落职,退隐江西带湖。

投身义军,追随耿京,南归朝廷,主战尽忠

弹劾罢职,退隐山居,稼轩会友,赋寄壮词

复用登临,怀古伤今,主战爱国,壮志难酬

此词作于宋孝宗淳熙元年中秋夜,为赠友之作。当时辛弃疾任江东安抚司参议官,治所建康。这时作者南归已整整十二年了。十二年中,为了收复中原,作者曾多次上书,力主抗金。起初始终坚持投降路线的宋高宗赵构传位于其族侄赵昚shèn,一时之间,南宋朝野弥漫着准备抗战的气氛。但经“符离之败”,“隆兴和议”,事实证明赵昚也是畏敌如虎的投降派。作者七年之内,四次奏议,慷慨激昂,反复陈说恢复之事,但始终冷落一旁,未被采纳。在阴暗的政治环境中,作者只能以诗词来抒发自己的心愿。

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

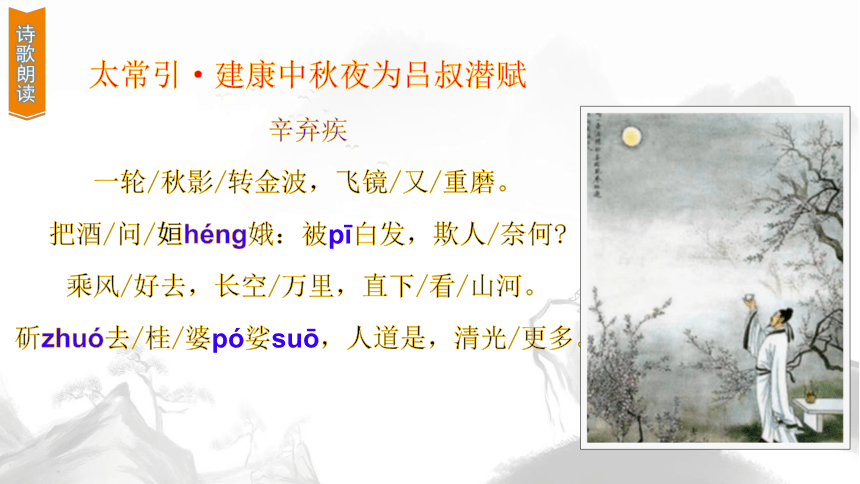

一轮/秋影/转金波,飞镜/又/重磨。

把酒/问/姮héng娥:被pī白发,欺人/奈何

乘风/好去,长空/万里,直下/看/山河。

斫zhuó去/桂/婆pó娑suō,人道是,清光/更多。

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

一轮秋月缓缓移动着,洒下万里金光, 就像那刚磨亮的铜镜又飞上了天空。我举起酒杯问那月中的嫦娥:怎么办呢 白发日增,好像故意欺负我。

我要乘风飞上万里长空,俯瞰祖国的大好山河。还要砍去月中摇曳的桂树枝柯,人们说,这将使月亮洒在人间的光辉更多。

用自己的话描述词所描绘的画面。

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何

这首词的上片,词人巧妙地运用神话传说构成一种超现实的艺术境界,以寄托自己的理想与情怀。

作者在中秋之夜,对月抒怀,很自然地想到与月有关的神话传说:吃了不死之药飞入月宫的嫦娥,以及月中高五百丈的桂树。词人运用这两则有关月亮的神话传说,借以表达自己的政治理想和阴暗的政治现实的矛盾。

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何

辛弃疾一生以恢复中原为己任,但残酷的现实使他的理想不能实现。想到功业无成、白发已多,作者怎能不对着皎洁的月光,迸发出摧心裂肝的一问:“被白发,欺人奈何 ”这一句有力地展示了英雄怀才不遇的内心矛盾。

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

词的下片,作者又运用想象的翅膀,直入月宫,并幻想砍去遮住月光的桂树。想象更加离奇,更加远离尘世,但却更直接、强烈地表现了词人的现实理想与为实现理想的坚强意志,更鲜明地揭示了词的主旨。

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

作者这里所说的挡住月光的“桂婆娑”,实际是指带给人民黑暗的婆娑桂影,它不仅包括南宋朝廷内外的投降势力,也包括金人的势力。因为从被金人统治下的北方南归的辛弃疾,不可能不深切地怀想被金人统治、压迫的家乡人民。

进一步说,这首词还可以理解为一种更广泛的象征意义,即扫荡黑暗,把光明带给人间。这一巨大意义,是词人利用神话材料,以想象和逻辑推断所塑造的形象来实现的。

辛弃疾的这首词,运用神话传说的浪漫主义手法,通过超现实的艺术境界,想象解决现实的苦闷,表现了强烈地表达了自己反对妥协投降、立志收复中原失土的政治理想:扫清朝廷的妥协投降力量,驱除入侵中原的外敌势力,把光明带到人间的思想情感。

1、思考:“把酒问姮娥:被白发,欺人奈何?”表达了作者怎样的情怀 请简要概括。

①表达了作者因岁月流逝、功业无成而生的愁思与抑郁;

②更表达了作者怀才不遇、壮志难酬的悲愤与痛苦。

2、思考:“斫去桂婆婆,人道是清光更多。”运用了怎样的表现手法 请简要赏析。

运用了想象,象征(托物言志)的手法;

作者幻想飞入月宫,砍去枝叶婆娑的桂树,洒向人间的月光更多;

形象、委婉地表达了作者要扫清朝廷一切投降势力,取得抗金大业的胜利,把光明带给人民的报国理想和坚定信念。

作者运用浪漫主义的创作手法,在诗中展开了奇妙的想像:以金波四射的转轮比月之圆,以重新磨光的飞镜喻月之新,更想到了举杯邀嫦娥,向她求救如何对付白发的欺侮,还想到了乘风直上万里长空,俯看大好河山,再飞奔月宫,砍去婆娑的桂树,让清光洒满人间。

3、作者在这首词中运用了比喻的修辞手法,展开了奇妙的想象。请作具体简要的分析。

4、词中有对“白发欺人”的感叹,有“俯瞰山河”“斫去桂树”的宏愿,请对其寓意作简要分析。

作者感叹“白发欺人”,是抒发壮志未酬的忧伤;

俯看山河,表达了对故国家园的萦念;

砍去桂树,寓有铲除一切黑暗势力的宏愿。

5、借中秋夜,作者“把酒问姮娥”自己头上已“白发”。“白发”有怎样的含义 词中作者想借此表达些什么

对于白发,古诗词当中这一意象含义往往有“愁”与“时光流逝”之感。

白头搔更短。浑欲不胜簪。

——杜甫《春望》

人不寐,将军白发征夫泪。

——范仲淹《渔家傲》

可怜白发生。

——辛弃疾 《破阵子》

结合背景,我们了解到作者多次诚挚上书却不被采纳,那必有怀才不遇、壮志难酬的愁。

磨飞镜斫桂枝

洒清光

披白发

乘长空

看

山河

壮志难酬

辛弃疾

太常引

建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾(1140 -1207),南宋词人。原字坦夫,改字幼安,别号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,中原已为金兵所占。21 岁参加抗金义军,不久归南宋。历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。

一生力主抗金。曾上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。题材广阔又善化用前人典故入词,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。由于辛弃疾的抗金主张与当政的主和派政见不合,后被弹劾落职,退隐江西带湖。

投身义军,追随耿京,南归朝廷,主战尽忠

弹劾罢职,退隐山居,稼轩会友,赋寄壮词

复用登临,怀古伤今,主战爱国,壮志难酬

此词作于宋孝宗淳熙元年中秋夜,为赠友之作。当时辛弃疾任江东安抚司参议官,治所建康。这时作者南归已整整十二年了。十二年中,为了收复中原,作者曾多次上书,力主抗金。起初始终坚持投降路线的宋高宗赵构传位于其族侄赵昚shèn,一时之间,南宋朝野弥漫着准备抗战的气氛。但经“符离之败”,“隆兴和议”,事实证明赵昚也是畏敌如虎的投降派。作者七年之内,四次奏议,慷慨激昂,反复陈说恢复之事,但始终冷落一旁,未被采纳。在阴暗的政治环境中,作者只能以诗词来抒发自己的心愿。

太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋

辛弃疾

一轮/秋影/转金波,飞镜/又/重磨。

把酒/问/姮héng娥:被pī白发,欺人/奈何

乘风/好去,长空/万里,直下/看/山河。

斫zhuó去/桂/婆pó娑suō,人道是,清光/更多。

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

一轮秋月缓缓移动着,洒下万里金光, 就像那刚磨亮的铜镜又飞上了天空。我举起酒杯问那月中的嫦娥:怎么办呢 白发日增,好像故意欺负我。

我要乘风飞上万里长空,俯瞰祖国的大好山河。还要砍去月中摇曳的桂树枝柯,人们说,这将使月亮洒在人间的光辉更多。

用自己的话描述词所描绘的画面。

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何

这首词的上片,词人巧妙地运用神话传说构成一种超现实的艺术境界,以寄托自己的理想与情怀。

作者在中秋之夜,对月抒怀,很自然地想到与月有关的神话传说:吃了不死之药飞入月宫的嫦娥,以及月中高五百丈的桂树。词人运用这两则有关月亮的神话传说,借以表达自己的政治理想和阴暗的政治现实的矛盾。

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发,欺人奈何

辛弃疾一生以恢复中原为己任,但残酷的现实使他的理想不能实现。想到功业无成、白发已多,作者怎能不对着皎洁的月光,迸发出摧心裂肝的一问:“被白发,欺人奈何 ”这一句有力地展示了英雄怀才不遇的内心矛盾。

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

词的下片,作者又运用想象的翅膀,直入月宫,并幻想砍去遮住月光的桂树。想象更加离奇,更加远离尘世,但却更直接、强烈地表现了词人的现实理想与为实现理想的坚强意志,更鲜明地揭示了词的主旨。

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是,清光更多。

作者这里所说的挡住月光的“桂婆娑”,实际是指带给人民黑暗的婆娑桂影,它不仅包括南宋朝廷内外的投降势力,也包括金人的势力。因为从被金人统治下的北方南归的辛弃疾,不可能不深切地怀想被金人统治、压迫的家乡人民。

进一步说,这首词还可以理解为一种更广泛的象征意义,即扫荡黑暗,把光明带给人间。这一巨大意义,是词人利用神话材料,以想象和逻辑推断所塑造的形象来实现的。

辛弃疾的这首词,运用神话传说的浪漫主义手法,通过超现实的艺术境界,想象解决现实的苦闷,表现了强烈地表达了自己反对妥协投降、立志收复中原失土的政治理想:扫清朝廷的妥协投降力量,驱除入侵中原的外敌势力,把光明带到人间的思想情感。

1、思考:“把酒问姮娥:被白发,欺人奈何?”表达了作者怎样的情怀 请简要概括。

①表达了作者因岁月流逝、功业无成而生的愁思与抑郁;

②更表达了作者怀才不遇、壮志难酬的悲愤与痛苦。

2、思考:“斫去桂婆婆,人道是清光更多。”运用了怎样的表现手法 请简要赏析。

运用了想象,象征(托物言志)的手法;

作者幻想飞入月宫,砍去枝叶婆娑的桂树,洒向人间的月光更多;

形象、委婉地表达了作者要扫清朝廷一切投降势力,取得抗金大业的胜利,把光明带给人民的报国理想和坚定信念。

作者运用浪漫主义的创作手法,在诗中展开了奇妙的想像:以金波四射的转轮比月之圆,以重新磨光的飞镜喻月之新,更想到了举杯邀嫦娥,向她求救如何对付白发的欺侮,还想到了乘风直上万里长空,俯看大好河山,再飞奔月宫,砍去婆娑的桂树,让清光洒满人间。

3、作者在这首词中运用了比喻的修辞手法,展开了奇妙的想象。请作具体简要的分析。

4、词中有对“白发欺人”的感叹,有“俯瞰山河”“斫去桂树”的宏愿,请对其寓意作简要分析。

作者感叹“白发欺人”,是抒发壮志未酬的忧伤;

俯看山河,表达了对故国家园的萦念;

砍去桂树,寓有铲除一切黑暗势力的宏愿。

5、借中秋夜,作者“把酒问姮娥”自己头上已“白发”。“白发”有怎样的含义 词中作者想借此表达些什么

对于白发,古诗词当中这一意象含义往往有“愁”与“时光流逝”之感。

白头搔更短。浑欲不胜簪。

——杜甫《春望》

人不寐,将军白发征夫泪。

——范仲淹《渔家傲》

可怜白发生。

——辛弃疾 《破阵子》

结合背景,我们了解到作者多次诚挚上书却不被采纳,那必有怀才不遇、壮志难酬的愁。

磨飞镜斫桂枝

洒清光

披白发

乘长空

看

山河

壮志难酬

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读