3《短诗五首》教学课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 3《短诗五首》教学课件(共51张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 305.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 16:05:57 | ||

图片预览

文档简介

短

诗

五

首

月夜 沈尹默

萧红墓畔口占 戴望舒

断章 卞之琳

风雨吟 芦荻

统一 聂鲁达

月夜

霜风呼呼的吹着,

月光明明的照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

第一首

走

近

诗

人

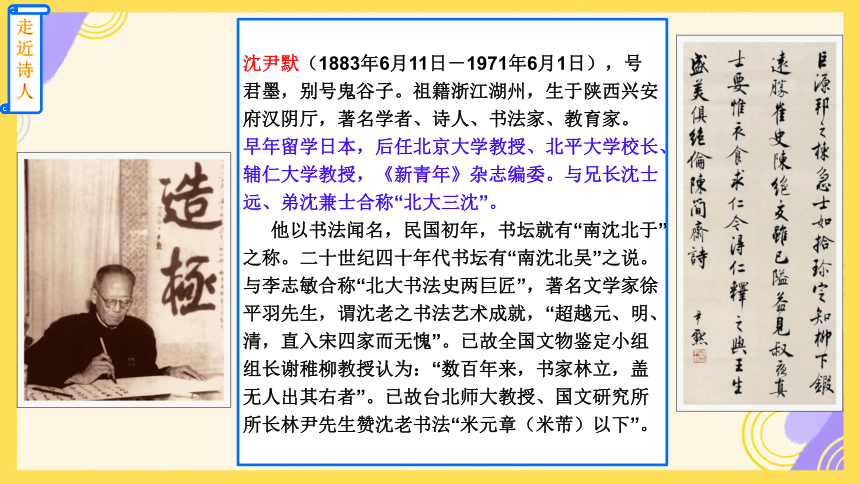

沈尹默(1883年6月11日-1971年6月1日),号君墨,别号鬼谷子。祖籍浙江湖州,生于陕西兴安府汉阴厅,著名学者、诗人、书法家、教育家。

早年留学日本,后任北京大学教授、北平大学校长、辅仁大学教授,《新青年》杂志编委。与兄长沈士远、弟沈兼士合称“北大三沈”。

他以书法闻名,民国初年,书坛就有“南沈北于”之称。二十世纪四十年代书坛有“南沈北吴”之说。与李志敏合称“北大书法史两巨匠”,著名文学家徐平羽先生,谓沈老之书法艺术成就,“超越元、明、清,直入宋四家而无愧”。已故全国文物鉴定小组组长谢稚柳教授认为:“数百年来,书家林立,盖无人出其右者”。已故台北师大教授、国文研究所所长林尹先生赞沈老书法“米元章(米芾)以下”。

走

近

诗

人

创

作

背

景

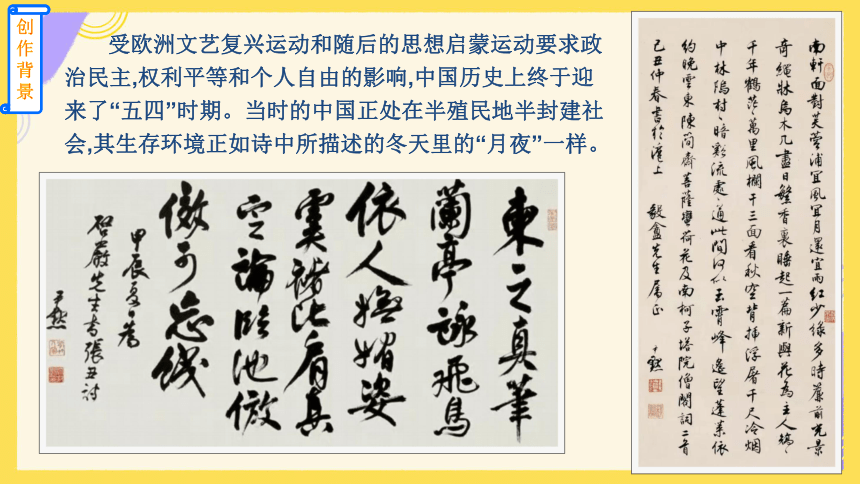

1917年,正是近代中国历史上最黑暗、最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代。也就是在这样的环境下,新诗诞生了。新诗之“新”,首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性。追求“科学”与“民主”, 人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。概而言之,国人有了主体意识。我国传统诗歌中,是没有“我”(指独立存在的意识)的(除了屈原),只有在新诗中,“我”才大量出现,例如这首《月夜》。因此《月夜》便不仅是新诗诞生的标志,也是真正的新文学诞生的标志。

受欧洲文艺复兴运动和随后的思想启蒙运动要求政治民主,权利平等和个人自由的影响,中国历史上终于迎来了“五四”时期。当时的中国正处在半殖民地半封建社会,其生存环境正如诗中所描述的冬天里的“月夜”一样。

创

作

背

景

诗

歌

赏

析

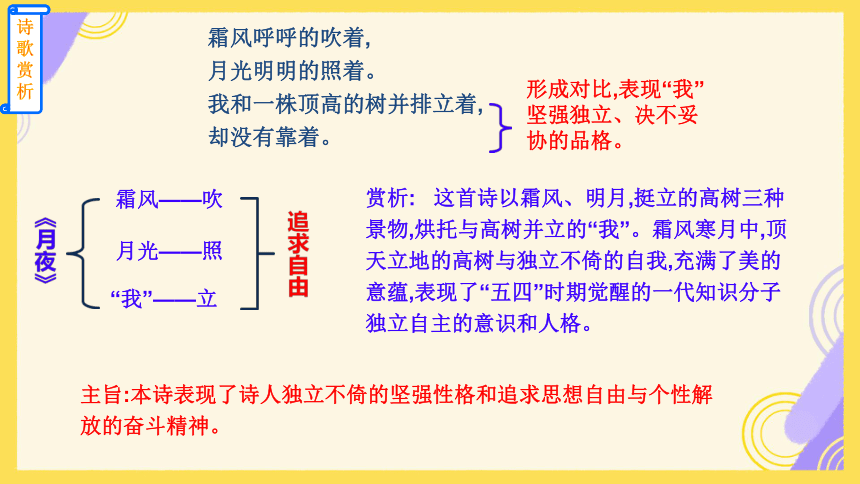

“我”——立

霜风——吹

月光——照

赏析: 这首诗以霜风、明月,挺立的高树三种景物,烘托与高树并立的“我”。霜风寒月中,顶天立地的高树与独立不倚的自我,充满了美的意蕴,表现了“五四”时期觉醒的一代知识分子独立自主的意识和人格。

主旨:本诗表现了诗人独立不倚的坚强性格和追求思想自由与个性解放的奋斗精神。

霜风呼呼的吹着,

月光明明的照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

形成对比,表现“我”坚强独立、决不妥协的品格。

诗

歌

赏

析

霜风呼呼的吹着,

月光明明的照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

诗

歌

赏

析

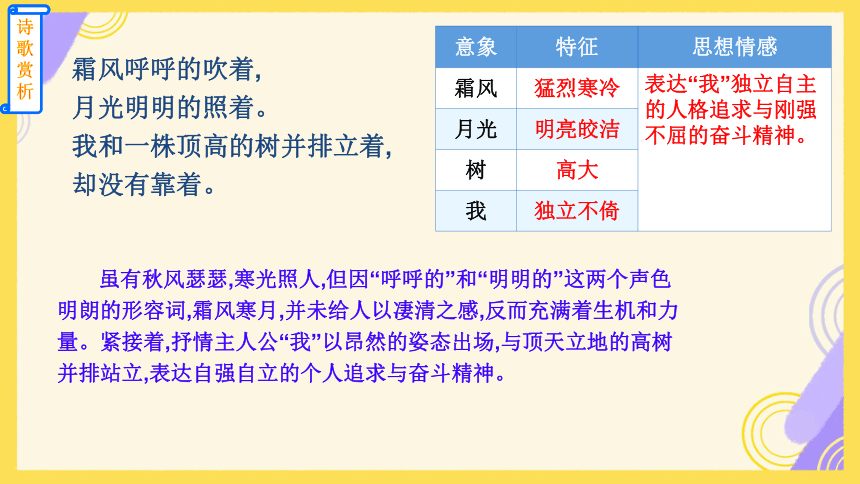

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}意象

特征

思想情感

霜风

猛烈寒冷

表达“我”独立自主的人格追求与刚强不屈的奋斗精神。

月光

明亮皎洁

树

高大

我

独立不倚

虽有秋风瑟瑟,寒光照人,但因“呼呼的”和“明明的”这两个声色明朗的形容词,霜风寒月,并未给人以凄清之感,反而充满着生机和力量。紧接着,抒情主人公“我”以昂然的姿态出场,与顶天立地的高树并排站立,表达自强自立的个人追求与奋斗精神。

诗

歌

异

唱

课

后

任

务

请以《戴口罩的日子》为题,创作一首现代诗。

戴口罩的日子

世界玄幻了,

人人都成了面具侠。

我们和看不见摸不着的“敌人”战斗着,

最终是我们胜利了。

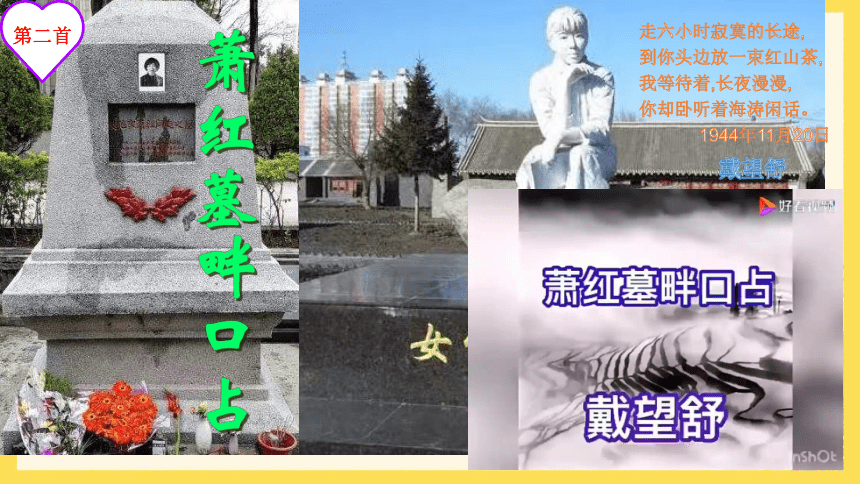

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

1944年11月20日

戴望舒

第二首

创

作

背

景

戴望舒与萧红友情深厚。 1940年1月,二人在香港首次晤面,却是一见如故。在太平洋战争爆发之际,萧红生病却得不到正常的治疗,死在极度混乱的香港,年仅31岁。这对于当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,自然是一个极大的刺激。这首诗是戴望舒在被日本人抓走放出来后拜谒萧红墓时所作。

走

近

萧

红

诗

歌

赏

析

“寂寞”是诗人当时的实际感受,也是诗人长期以来心境的真实写照。

走六小时寂寞的长途,

时间之长

空间之广

到你头边放一束红山茶,

“红山茶”暗含“萧红”之名;

“红山茶”这一主要意象有什么寓意?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}悼念活动

常规做法

作者做法

1.带什么花去祭拜逝者?

白菊、黄菊

红山茶

2.送花时采用什么动作?

献、敬、呈

放

3.怀着何种心情祭拜?

庄严、肃穆

轻松

红山茶红得热烈,让人联想到萧红不断抗争的一生;

红山茶具有高洁、自然、清纯、朴素等内涵,正是萧红品性风采的写照。

不说“墓畔”而说“头边”,蕴含着诗人对萧红早逝的痛惜之情,

同时也消减了悼念诗的沉重之感。

诗

歌

赏

析

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

“长夜漫漫”,更是写出了等待的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命正是在这漫漫长夜之中被摧残的。

等待着长夜过去,黎明降临;

等待着日本侵略者的失败;

等待着祖国和民族获得解放;……

问责之情:生者在漫漫长夜中等待,死者却早已卧听海涛闲话。作者失去了并肩作战的战友,遗憾和问责之情溢于言表;

超然之感:在这里,逝者超越了生死与痛苦以一种从容的、镇定的、超然的姿态向我们现身,仿佛在告诉诗人,未来是我们的,胜利是我们的。

萧红墓畔口占

戴望舒

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

1944年11月20日

1. 祭拜友人的虔诚,及路途上无友人相伴的寂寞心情。

2. 送上一束鲜艳的山茶花,是对死者最大的告慰。

(茶花:高洁、自然、清纯、朴素、秀逸)

3. 抒写诗人等待曙光涌现、盼望民族解放斗争胜利的急切心情。写出了“等待”的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命正是在这漫漫长夜中被摧残窒息的。

是自言自语,又是在寂寞地倾诉。诗句简短却意味深长。

4. 这里有伤悼萧红不幸被黑暗势力和坎坷生活夺走了生命,有惋惜萧红因早逝而不能在民族解放斗争中发出更多的光和热,不能在革命文坛上创造更多更出色的作品,还有羡慕萧红已实现了永恒的超越,无须再在长夜漫漫中苦熬苦等了,她是不幸的,又是幸福。

诗

歌

赏

析

诗

歌

赏

析

“六小时寂寞的长途”表明时空上包含着一种“重”,这与“到你头边放一红山茶"这一动作的短促与轻逸形成了对比。

走六小时寂寞的长途

到你头边放一束红山茶

对比

沉

重

轻松

这两行是等待与超然

“我”与“你”、

生与死之间的对比。

我等待着,长夜漫漫

你却卧听着海涛闲话

对比

行动与冥想的对比

萧红墓畔口占

戴望舒

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

1944年11月20日

主旨:这是诗人戴望舒所作的一首悼亡诗,表达了对逝去友人的怀念。

诗

歌

赏

析

走六小时长途

放一束红山茶

在漫漫里等待

卧听海涛闲话

诗

歌

赏

析

课

堂

小

结

课

后

练

习

1.题中的“口占”的意思是 。

2.诗中所说“我等待着,长夜漫漫”,作者等待的是 。

3.下列关于本诗赏析错误的一项是( )。

A."走六小时寂寞的长途”来拜谒萧红墓,足见诗人对萧红友情之深挚。

B.“红山茶”象征着萧红像山茶花一般枯萎凋零。

C.不说“墓畔”而说"头边”,蕴藏着诗人的痛惜,希望萧红仍然活着的感情。

D.“寂寞”写出自己失去一位志同道合的战友,心境无比孤寂、悲凉。

即兴作诗词

抗日战争胜利,民族解放

B

请以“窗外”为题创作一首现代诗,释放春日诗情。

诗人卡瓦菲斯曾说:“我的窗向一个未知的世界敞开。”每推开一扇窗,就会有不同的故事。在家的日子里,不妨多站在窗前看看拼命发芽的春天,看看顶着春寒巡逻的保安小哥、消毒的保洁员、送货的快递员、走出家门奔波忙碌的人们吧。没有人能关住你的春天,除了你的心。你站在窗前看风景,说不定窗外的风景也在看你。请以“窗外”为题,创作一首现代诗。

窗外

初更的窗外,

人影晃动,车流不息。

二更的窗外,

快递小哥在为加夜班的奔驰。

半夜的窗外,

保安叔叔还在寒风中伫立着。

四更的窗外,

城市清洁工已然在打扫大街。

五更的窗里,

我们也要开启春天的起航。

课

后

任

务

你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

第三首

走

近

诗

人

走

近

诗

人

卞之琳(1910-2000):现当代诗人,文学评论家、翻译家。祖籍江苏溧水,1910年生于江苏海门汤家镇。建国前出版了诗集《三秋草》和《鱼目集》,另有与何其芳、李广田合著的《汉园集》。解放后出版诗集《慰劳信集》、《十年诗草》和《雕虫纪历》。被公认为是新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。

《断章》这首诗选自《鱼目集》,写于1935年10月。诗人回忆它的创作过程说:“此四行无意中得之,原拟是成一首完整的诗,接着感到说完了,也无需多说,可独立成篇,故名《断章》。”不料这首诗竞成了诗人流传最广、最有代表性的一首诗,成为中国现代文学史上文字简短、然而意蕴丰富而又朦胧的著名短诗,受到很多人的喜爱。

诗

歌

赏

析

断章 卞之琳

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

1935年10月

①“你”是一个泛指,可指文化心理结构不同的任何人。这是一幅随意性很大的变动中的画面。

②“你”变成了“看风景的人”的欣赏对象,当“你”欣赏风景时,“你”自己却不知不觉中被他人观看。这两幅画因“看风景”而构成一个立体空间。

③“看”与“被看”,主客流转,富有意趣。

材料:社会主流价值观——你和时代的关系

你在看风景——人在看你

明月装饰你的窗——你装饰别人的梦

诗

歌

赏

析

断章 卞之琳

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

第一节:以写实的笔法曲折传出了那隐抑未露的桥上人对风景的一片深情,以及楼上人对桥上人的无限厚意。

第二节:以“你装饰了别人的梦”这一神来之笔对上节作了饶有情致的回答,从而使楼上人那在现实生活中本是毫无希望的单恋之情得到了惬意的宣泄。

主旨:表达了诗人从刹那的感觉中提升起的哲理与智慧:一切事物都不是孤立的存在,而是与其他事物相对关联存在的。

诗

歌

赏

析

诗

歌

探

究

这首诗由哪些意象构成了一种朦胧的意境?

“站在桥上的你” “楼上看风景的人” “桥” “楼” “明月” “窗子”

诗歌的意象是相互交叉重叠的,由这些意象组合成了四个美丽而形象的画面。这四个画面又有什么联系呢?

前两个画面,“你站在桥上看风景”“看风景的人在楼上看你”, 因为“看风景”这个动作产生了联系。

后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,在“装饰”这一点上又产生了联系。

看到的风景,进入梦里,将四个画面交叠在一起。那桥、那水、那楼、那船、那柳……那窗外的一切一切都溶在这一片淡雅、轻柔、迷蒙、缥缈的如织月色之中显得是那么神秘,那么奇妙,那么甜蜜,那么惬意,充溢着奇幻色彩、荡漾着温馨情调。

本诗通过几组意象营构了丰富的诗境、诗趣、诗思,又通过意象的顶真旋复在意象之间建立联系,使其在人的视野中变得充盈与丰富,并不断膨胀链接,最终形成了无限丰富、完整、饱满的艺术世界。

诗

歌

小

结

诗

题

歌

唱

请结合自己的生活或阅读,自命题创作一首现代诗,释放春日诗情。

断章

断章组成人生,

人生就是断章。

人生一路看风景,

风景蕴涵着人生。

课

后

任

务

芦 荻

风从大地卷来,

雨从大地奔来。

郊原如海,

房舍如舟。

我有年轻舵手的心,

在大地风雨的海上。

1941年12月

第四首

走

近

诗

人

走

近

诗

人

芦荻(1912-1994) ,现代诗人。原名陈培迪,广东省南海县西樵镇人。30年代即从事诗歌创作,与人合编《今曰诗歌》《中国诗坛》《诗场》等刊物。著有诗集《桑野》《驰驱集》《远帆》《旗下高歌》《田园新歌》《海南颂》《芦荻诗选》等,亦有诗歌理论、鉴赏文章和著作传世。

创作背景:本诗写于1941年12月。一场暴风雨把整个世界变得天昏地暗。风雨中,诗人平日熟悉的景象发生了巨大的改变,诗人因此产生了年轻舵手的“忧怀”,于是写下了《风雨吟》这首短诗。

诗

歌

赏

析

风 雨 吟

芦 荻

风从大地卷来,

雨从大地奔来。

郊原如海,

房舍如舟。

我有年轻舵手的心,

在大地风雨的海上。

1941年12月

诗意: 风雨中的”大地”,看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

第一节:描绘了在铺天盖地的疾风骤雨中,世界的陌生化给人的冲击与感受。

第二节:展示了诗人内心的飘摇、波动、不定,甚至是些许的恐惧。

第三节、表达了一个有志青年的责任感、使命感和对民族命运的深深的担忧。

诗

歌

赏

析

1.开头两句“风从大地卷来,雨从大地奔来”中的“卷”“奔”二字有什么表达效果?

"卷”“奔”这两个动词极为生动,描绘出了“大地”动荡的、不安定的和被裏挟着的颇有气势的冲过来的动态。

2.诗歌之中的“风”“雨”有什么象征意义?“大地”又有什么深层内涵?

它们不仅仅是指自然界中的风雨,对于“我”这样一个“年轻”没有人生阅历与生活经验的“舵手”来说,它们也象征着人生的坎坷与遭遇。“大地”遭受“风雨”侵袭象征当时风雨如晦的中国局势。

3. “郊原如海,房舍如舟”一句体现怎样的画面感?

作者连用了两个极富画面感的比喻:“郊原如海,房舍如舟”。“如海”的“郊原”,“如舟”的“房舍”,不仅写出了无边无际、汹涌澎湃的茫茫大地中“房舍”的渺小,更写出了“房舍”在风雨中的飘摇不定。

至此,这些意象已充分展示了诗人内心的飘摇、波动、不定甚至是些许的恐惧。

诗

歌

赏

析

4.面对这样的“大地”,“我”又是一个怎样的形象?

“我”虽然缺乏经验和阅历,但“我”敢于做一个像舵手一样乘风破浪的有志青年。面对苦难中的祖国,我对中国社会前途及民族命运的深深的担忧,从而产生了强烈责任感和使命感。

诗人借助自然界中的暴风骤雨,形象地表达了“我”面对难以预料的世事时产生的被动、困惑、孤立无助甚至有些害怕的心理。

5.尝试一下分析诗歌主题。

诗

歌

赏

析

①“风雨”可指自然的风雨,也可以指社会的风雨、人生的风雨等。

请简要分析一下诗中各个意象的内涵。

②“大地”是稳定和力量的象征,没有什么能够动摇它。

③风雨中“大地”仿佛在翻动颠簸,茫茫“郊原犹如起伏动荡的大海,“房舍”就像大海上漂浮的一叶孤舟。

“年轻舵手的心”主要表现为那种勇往直前、无所畏惧的勇气。诗中写“我有年轻舵手的心”,就表明“我”有不惧风雨的豪迈气概。

如何理解“年轻舵手的心”?

诗

歌

小

结

诗人通过描绘暴风骤雨摧折下大地被淹没的景象,展现了“我”愿做年轻舵手的决心,表达出一种战胜风雨、一往无前的决心,充分体现了“我”面对风雨的勇气和责任感。

统一

所有的叶是这一片,

所有的花是这一朵,

繁多是个谎言。

因为一切果实并无差异,

所有树木无非一棵,

整片大地是一朵花。

第五首

走

近

诗

人

走

近

诗

人

聂鲁达(1904-1973),智利诗人。幼年丧母,但父亲和慈爱的继母仍给了他受教育的机会。他从小热爱诗歌,但当铁路工人的父亲不希望有个写诗的儿子。为了不让父亲在报上看到他的诗作,他借用了一位作家“聂鲁达”的笔名。13岁开始发表诗作,1923年发表第一部诗集《黄昏》,1924年发表成名作《二十首情诗和一支绝望的歌》,自此登上智利诗坛。获1971年诺贝尔文学奖。

创作背景:1969年,聂鲁达接受了智利共产党总统候选人的提名,再次积极投身政治。他参选的目的是促成人民联盟各党派的合作,在人民联盟推举阿连德为共同候选人后,聂鲁达立即退出竞选并全力支持阿连德。

为此他写下了《统一》。

诗

歌

赏

析

统一 聂鲁达

所有的叶/是这一片,

所有的花/是这一朵,

繁多/是个/谎言。

因为/一切果实/并无差异,

所有树木/无非/一棵,

整片大地/是/一朵花。

叶、花、果实、大地

这首诗写了哪些意象?

叶、花,无论姿态、形状如何,都称其为叶、花。

这是作者历经生活磨难之后的感悟,由此引出下文的感悟。

怎样理解“所有的叶是这一片,所有的花是这一朵”?

诗

歌

赏

析

为什么说“繁多是个谎言”?请结合作者的回答谈谈你对这句话的理解。

作者认为“一切果实并无差异”,因此“繁多是个谎言”。作者先写到了叶,又写到了花,然而叶、花不论它们拥有怎样的万象姿态,它们的本质是为了结出果实,而果实的本质又是为了生命的传递。

从这点上看,所有的花、叶、果实都有着自己的本质,且就生命传承的角度而言,这本质也并无不同。因此,繁多是众多生物存在的表象,它们的本质都是同一的。

怎样理解“整片大地是一朵花”?

“花”是美好的,人人喜欢它,它代表美丽、和平。

这句话表达了作者对世界和平统一的向往和追求。

诗

歌

赏

析

朗读诗歌,结合题目说说作者是如何表现“统一”这个思想的。

所有的叶

所有的花

所有的树

一片叶

一朵花

一棵树

多

一

用“是”将对立物“统一”起来

如何理解“繁多是个谎言”?

这句话是比喻的说法。世间万物各有各的特点,也就呈现出“繁多”的表象,但在作者看来,“繁多”的表象在迷惑,影响着我们认识事物的本质,就像谎言一样。

引人思考,设置了悬念。

诗

歌

赏

析

《统一》中作者以叶、花、果为喻,通过写自然界花草树木本质的同一性,指出“繁多是个谎言”,从而推理出对立之中存在统一,透过繁多的现象窥见单一的本质,揭示了万物皆有共性,和谐统一的道理,同时表达了作者对世界和平统一的向往和追求。

有人说:“因为所有的叶都是这一片叶,所以认识了这一片叶就能对所有叶有所认识”你认同这个观点吗?说说你的看法。

认同,将零散的事物化整为统一,通过事物现象归结事物的本质,从而达到更清楚的认识,是人类本身就存在的认知规律。

尝试分析一下诗歌的主旨。

仿写句子:在横线上填写一个富有哲理的句子。

大自然能给我们许多启示:滴水能够穿石,是在告诉我们做事应持之以恒;大地能载万物,是在告诉我们求学要广读博览;

, 。

成熟的稻穗低着头 是在启示我们要谦虚

课

堂

检

测

短

诗

总

结

短

诗

总

结

从这五首短诗中举例说说新诗的“新”体现在哪些方面?

①在形式上:不拘平仄,不拘长短,没有字数规定;在韵律上,押韵比较松散,没有严格规定,但是一般还是遵循一定的韵脚,如《风雨吟》中的“来”“海”等。

②在语言上:以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话的语法结构代替文言语法,并吸收国外新语法,如“走六小时寂寞的长途”“霜风呼呼的吹着”等,语言散文化。

③在观念上:追求个性与独立,强调作者主体性情、情感与见解。

诗

五

首

月夜 沈尹默

萧红墓畔口占 戴望舒

断章 卞之琳

风雨吟 芦荻

统一 聂鲁达

月夜

霜风呼呼的吹着,

月光明明的照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

第一首

走

近

诗

人

沈尹默(1883年6月11日-1971年6月1日),号君墨,别号鬼谷子。祖籍浙江湖州,生于陕西兴安府汉阴厅,著名学者、诗人、书法家、教育家。

早年留学日本,后任北京大学教授、北平大学校长、辅仁大学教授,《新青年》杂志编委。与兄长沈士远、弟沈兼士合称“北大三沈”。

他以书法闻名,民国初年,书坛就有“南沈北于”之称。二十世纪四十年代书坛有“南沈北吴”之说。与李志敏合称“北大书法史两巨匠”,著名文学家徐平羽先生,谓沈老之书法艺术成就,“超越元、明、清,直入宋四家而无愧”。已故全国文物鉴定小组组长谢稚柳教授认为:“数百年来,书家林立,盖无人出其右者”。已故台北师大教授、国文研究所所长林尹先生赞沈老书法“米元章(米芾)以下”。

走

近

诗

人

创

作

背

景

1917年,正是近代中国历史上最黑暗、最混乱的年代,却也是思想和文化最迸发的时代。也就是在这样的环境下,新诗诞生了。新诗之“新”,首先在于其精神和灵魂的新,即思想的现代性。追求“科学”与“民主”, 人的个体的觉醒,思想解放、个性独立遂成为这一时代的普遍追求。概而言之,国人有了主体意识。我国传统诗歌中,是没有“我”(指独立存在的意识)的(除了屈原),只有在新诗中,“我”才大量出现,例如这首《月夜》。因此《月夜》便不仅是新诗诞生的标志,也是真正的新文学诞生的标志。

受欧洲文艺复兴运动和随后的思想启蒙运动要求政治民主,权利平等和个人自由的影响,中国历史上终于迎来了“五四”时期。当时的中国正处在半殖民地半封建社会,其生存环境正如诗中所描述的冬天里的“月夜”一样。

创

作

背

景

诗

歌

赏

析

“我”——立

霜风——吹

月光——照

赏析: 这首诗以霜风、明月,挺立的高树三种景物,烘托与高树并立的“我”。霜风寒月中,顶天立地的高树与独立不倚的自我,充满了美的意蕴,表现了“五四”时期觉醒的一代知识分子独立自主的意识和人格。

主旨:本诗表现了诗人独立不倚的坚强性格和追求思想自由与个性解放的奋斗精神。

霜风呼呼的吹着,

月光明明的照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

形成对比,表现“我”坚强独立、决不妥协的品格。

诗

歌

赏

析

霜风呼呼的吹着,

月光明明的照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。

诗

歌

赏

析

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}意象

特征

思想情感

霜风

猛烈寒冷

表达“我”独立自主的人格追求与刚强不屈的奋斗精神。

月光

明亮皎洁

树

高大

我

独立不倚

虽有秋风瑟瑟,寒光照人,但因“呼呼的”和“明明的”这两个声色明朗的形容词,霜风寒月,并未给人以凄清之感,反而充满着生机和力量。紧接着,抒情主人公“我”以昂然的姿态出场,与顶天立地的高树并排站立,表达自强自立的个人追求与奋斗精神。

诗

歌

异

唱

课

后

任

务

请以《戴口罩的日子》为题,创作一首现代诗。

戴口罩的日子

世界玄幻了,

人人都成了面具侠。

我们和看不见摸不着的“敌人”战斗着,

最终是我们胜利了。

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

1944年11月20日

戴望舒

第二首

创

作

背

景

戴望舒与萧红友情深厚。 1940年1月,二人在香港首次晤面,却是一见如故。在太平洋战争爆发之际,萧红生病却得不到正常的治疗,死在极度混乱的香港,年仅31岁。这对于当时同样在香港坚持抗日的友人戴望舒来说,自然是一个极大的刺激。这首诗是戴望舒在被日本人抓走放出来后拜谒萧红墓时所作。

走

近

萧

红

诗

歌

赏

析

“寂寞”是诗人当时的实际感受,也是诗人长期以来心境的真实写照。

走六小时寂寞的长途,

时间之长

空间之广

到你头边放一束红山茶,

“红山茶”暗含“萧红”之名;

“红山茶”这一主要意象有什么寓意?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}悼念活动

常规做法

作者做法

1.带什么花去祭拜逝者?

白菊、黄菊

红山茶

2.送花时采用什么动作?

献、敬、呈

放

3.怀着何种心情祭拜?

庄严、肃穆

轻松

红山茶红得热烈,让人联想到萧红不断抗争的一生;

红山茶具有高洁、自然、清纯、朴素等内涵,正是萧红品性风采的写照。

不说“墓畔”而说“头边”,蕴含着诗人对萧红早逝的痛惜之情,

同时也消减了悼念诗的沉重之感。

诗

歌

赏

析

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

“长夜漫漫”,更是写出了等待的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命正是在这漫漫长夜之中被摧残的。

等待着长夜过去,黎明降临;

等待着日本侵略者的失败;

等待着祖国和民族获得解放;……

问责之情:生者在漫漫长夜中等待,死者却早已卧听海涛闲话。作者失去了并肩作战的战友,遗憾和问责之情溢于言表;

超然之感:在这里,逝者超越了生死与痛苦以一种从容的、镇定的、超然的姿态向我们现身,仿佛在告诉诗人,未来是我们的,胜利是我们的。

萧红墓畔口占

戴望舒

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

1944年11月20日

1. 祭拜友人的虔诚,及路途上无友人相伴的寂寞心情。

2. 送上一束鲜艳的山茶花,是对死者最大的告慰。

(茶花:高洁、自然、清纯、朴素、秀逸)

3. 抒写诗人等待曙光涌现、盼望民族解放斗争胜利的急切心情。写出了“等待”的漫长、痛苦、难以忍受,也隐喻萧红的生命正是在这漫漫长夜中被摧残窒息的。

是自言自语,又是在寂寞地倾诉。诗句简短却意味深长。

4. 这里有伤悼萧红不幸被黑暗势力和坎坷生活夺走了生命,有惋惜萧红因早逝而不能在民族解放斗争中发出更多的光和热,不能在革命文坛上创造更多更出色的作品,还有羡慕萧红已实现了永恒的超越,无须再在长夜漫漫中苦熬苦等了,她是不幸的,又是幸福。

诗

歌

赏

析

诗

歌

赏

析

“六小时寂寞的长途”表明时空上包含着一种“重”,这与“到你头边放一红山茶"这一动作的短促与轻逸形成了对比。

走六小时寂寞的长途

到你头边放一束红山茶

对比

沉

重

轻松

这两行是等待与超然

“我”与“你”、

生与死之间的对比。

我等待着,长夜漫漫

你却卧听着海涛闲话

对比

行动与冥想的对比

萧红墓畔口占

戴望舒

走六小时寂寞的长途,

到你头边放一束红山茶,

我等待着,长夜漫漫,

你却卧听着海涛闲话。

1944年11月20日

主旨:这是诗人戴望舒所作的一首悼亡诗,表达了对逝去友人的怀念。

诗

歌

赏

析

走六小时长途

放一束红山茶

在漫漫里等待

卧听海涛闲话

诗

歌

赏

析

课

堂

小

结

课

后

练

习

1.题中的“口占”的意思是 。

2.诗中所说“我等待着,长夜漫漫”,作者等待的是 。

3.下列关于本诗赏析错误的一项是( )。

A."走六小时寂寞的长途”来拜谒萧红墓,足见诗人对萧红友情之深挚。

B.“红山茶”象征着萧红像山茶花一般枯萎凋零。

C.不说“墓畔”而说"头边”,蕴藏着诗人的痛惜,希望萧红仍然活着的感情。

D.“寂寞”写出自己失去一位志同道合的战友,心境无比孤寂、悲凉。

即兴作诗词

抗日战争胜利,民族解放

B

请以“窗外”为题创作一首现代诗,释放春日诗情。

诗人卡瓦菲斯曾说:“我的窗向一个未知的世界敞开。”每推开一扇窗,就会有不同的故事。在家的日子里,不妨多站在窗前看看拼命发芽的春天,看看顶着春寒巡逻的保安小哥、消毒的保洁员、送货的快递员、走出家门奔波忙碌的人们吧。没有人能关住你的春天,除了你的心。你站在窗前看风景,说不定窗外的风景也在看你。请以“窗外”为题,创作一首现代诗。

窗外

初更的窗外,

人影晃动,车流不息。

二更的窗外,

快递小哥在为加夜班的奔驰。

半夜的窗外,

保安叔叔还在寒风中伫立着。

四更的窗外,

城市清洁工已然在打扫大街。

五更的窗里,

我们也要开启春天的起航。

课

后

任

务

你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

第三首

走

近

诗

人

走

近

诗

人

卞之琳(1910-2000):现当代诗人,文学评论家、翻译家。祖籍江苏溧水,1910年生于江苏海门汤家镇。建国前出版了诗集《三秋草》和《鱼目集》,另有与何其芳、李广田合著的《汉园集》。解放后出版诗集《慰劳信集》、《十年诗草》和《雕虫纪历》。被公认为是新文化运动中重要的诗歌流派新月派和现代派的代表诗人。

《断章》这首诗选自《鱼目集》,写于1935年10月。诗人回忆它的创作过程说:“此四行无意中得之,原拟是成一首完整的诗,接着感到说完了,也无需多说,可独立成篇,故名《断章》。”不料这首诗竞成了诗人流传最广、最有代表性的一首诗,成为中国现代文学史上文字简短、然而意蕴丰富而又朦胧的著名短诗,受到很多人的喜爱。

诗

歌

赏

析

断章 卞之琳

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

1935年10月

①“你”是一个泛指,可指文化心理结构不同的任何人。这是一幅随意性很大的变动中的画面。

②“你”变成了“看风景的人”的欣赏对象,当“你”欣赏风景时,“你”自己却不知不觉中被他人观看。这两幅画因“看风景”而构成一个立体空间。

③“看”与“被看”,主客流转,富有意趣。

材料:社会主流价值观——你和时代的关系

你在看风景——人在看你

明月装饰你的窗——你装饰别人的梦

诗

歌

赏

析

断章 卞之琳

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

第一节:以写实的笔法曲折传出了那隐抑未露的桥上人对风景的一片深情,以及楼上人对桥上人的无限厚意。

第二节:以“你装饰了别人的梦”这一神来之笔对上节作了饶有情致的回答,从而使楼上人那在现实生活中本是毫无希望的单恋之情得到了惬意的宣泄。

主旨:表达了诗人从刹那的感觉中提升起的哲理与智慧:一切事物都不是孤立的存在,而是与其他事物相对关联存在的。

诗

歌

赏

析

诗

歌

探

究

这首诗由哪些意象构成了一种朦胧的意境?

“站在桥上的你” “楼上看风景的人” “桥” “楼” “明月” “窗子”

诗歌的意象是相互交叉重叠的,由这些意象组合成了四个美丽而形象的画面。这四个画面又有什么联系呢?

前两个画面,“你站在桥上看风景”“看风景的人在楼上看你”, 因为“看风景”这个动作产生了联系。

后两个画面,“明月装饰了你的窗子”“你装饰了别人的梦”,在“装饰”这一点上又产生了联系。

看到的风景,进入梦里,将四个画面交叠在一起。那桥、那水、那楼、那船、那柳……那窗外的一切一切都溶在这一片淡雅、轻柔、迷蒙、缥缈的如织月色之中显得是那么神秘,那么奇妙,那么甜蜜,那么惬意,充溢着奇幻色彩、荡漾着温馨情调。

本诗通过几组意象营构了丰富的诗境、诗趣、诗思,又通过意象的顶真旋复在意象之间建立联系,使其在人的视野中变得充盈与丰富,并不断膨胀链接,最终形成了无限丰富、完整、饱满的艺术世界。

诗

歌

小

结

诗

题

歌

唱

请结合自己的生活或阅读,自命题创作一首现代诗,释放春日诗情。

断章

断章组成人生,

人生就是断章。

人生一路看风景,

风景蕴涵着人生。

课

后

任

务

芦 荻

风从大地卷来,

雨从大地奔来。

郊原如海,

房舍如舟。

我有年轻舵手的心,

在大地风雨的海上。

1941年12月

第四首

走

近

诗

人

走

近

诗

人

芦荻(1912-1994) ,现代诗人。原名陈培迪,广东省南海县西樵镇人。30年代即从事诗歌创作,与人合编《今曰诗歌》《中国诗坛》《诗场》等刊物。著有诗集《桑野》《驰驱集》《远帆》《旗下高歌》《田园新歌》《海南颂》《芦荻诗选》等,亦有诗歌理论、鉴赏文章和著作传世。

创作背景:本诗写于1941年12月。一场暴风雨把整个世界变得天昏地暗。风雨中,诗人平日熟悉的景象发生了巨大的改变,诗人因此产生了年轻舵手的“忧怀”,于是写下了《风雨吟》这首短诗。

诗

歌

赏

析

风 雨 吟

芦 荻

风从大地卷来,

雨从大地奔来。

郊原如海,

房舍如舟。

我有年轻舵手的心,

在大地风雨的海上。

1941年12月

诗意: 风雨中的”大地”,看起来像是波涛起伏的海面,大地上的“房舍”,就像海面上飘摇不定的舟船;“我”面对“大地的海”,忧思满怀,就像一个缺乏出海经验的年轻舵手,不知道如何把握自己的方向。

第一节:描绘了在铺天盖地的疾风骤雨中,世界的陌生化给人的冲击与感受。

第二节:展示了诗人内心的飘摇、波动、不定,甚至是些许的恐惧。

第三节、表达了一个有志青年的责任感、使命感和对民族命运的深深的担忧。

诗

歌

赏

析

1.开头两句“风从大地卷来,雨从大地奔来”中的“卷”“奔”二字有什么表达效果?

"卷”“奔”这两个动词极为生动,描绘出了“大地”动荡的、不安定的和被裏挟着的颇有气势的冲过来的动态。

2.诗歌之中的“风”“雨”有什么象征意义?“大地”又有什么深层内涵?

它们不仅仅是指自然界中的风雨,对于“我”这样一个“年轻”没有人生阅历与生活经验的“舵手”来说,它们也象征着人生的坎坷与遭遇。“大地”遭受“风雨”侵袭象征当时风雨如晦的中国局势。

3. “郊原如海,房舍如舟”一句体现怎样的画面感?

作者连用了两个极富画面感的比喻:“郊原如海,房舍如舟”。“如海”的“郊原”,“如舟”的“房舍”,不仅写出了无边无际、汹涌澎湃的茫茫大地中“房舍”的渺小,更写出了“房舍”在风雨中的飘摇不定。

至此,这些意象已充分展示了诗人内心的飘摇、波动、不定甚至是些许的恐惧。

诗

歌

赏

析

4.面对这样的“大地”,“我”又是一个怎样的形象?

“我”虽然缺乏经验和阅历,但“我”敢于做一个像舵手一样乘风破浪的有志青年。面对苦难中的祖国,我对中国社会前途及民族命运的深深的担忧,从而产生了强烈责任感和使命感。

诗人借助自然界中的暴风骤雨,形象地表达了“我”面对难以预料的世事时产生的被动、困惑、孤立无助甚至有些害怕的心理。

5.尝试一下分析诗歌主题。

诗

歌

赏

析

①“风雨”可指自然的风雨,也可以指社会的风雨、人生的风雨等。

请简要分析一下诗中各个意象的内涵。

②“大地”是稳定和力量的象征,没有什么能够动摇它。

③风雨中“大地”仿佛在翻动颠簸,茫茫“郊原犹如起伏动荡的大海,“房舍”就像大海上漂浮的一叶孤舟。

“年轻舵手的心”主要表现为那种勇往直前、无所畏惧的勇气。诗中写“我有年轻舵手的心”,就表明“我”有不惧风雨的豪迈气概。

如何理解“年轻舵手的心”?

诗

歌

小

结

诗人通过描绘暴风骤雨摧折下大地被淹没的景象,展现了“我”愿做年轻舵手的决心,表达出一种战胜风雨、一往无前的决心,充分体现了“我”面对风雨的勇气和责任感。

统一

所有的叶是这一片,

所有的花是这一朵,

繁多是个谎言。

因为一切果实并无差异,

所有树木无非一棵,

整片大地是一朵花。

第五首

走

近

诗

人

走

近

诗

人

聂鲁达(1904-1973),智利诗人。幼年丧母,但父亲和慈爱的继母仍给了他受教育的机会。他从小热爱诗歌,但当铁路工人的父亲不希望有个写诗的儿子。为了不让父亲在报上看到他的诗作,他借用了一位作家“聂鲁达”的笔名。13岁开始发表诗作,1923年发表第一部诗集《黄昏》,1924年发表成名作《二十首情诗和一支绝望的歌》,自此登上智利诗坛。获1971年诺贝尔文学奖。

创作背景:1969年,聂鲁达接受了智利共产党总统候选人的提名,再次积极投身政治。他参选的目的是促成人民联盟各党派的合作,在人民联盟推举阿连德为共同候选人后,聂鲁达立即退出竞选并全力支持阿连德。

为此他写下了《统一》。

诗

歌

赏

析

统一 聂鲁达

所有的叶/是这一片,

所有的花/是这一朵,

繁多/是个/谎言。

因为/一切果实/并无差异,

所有树木/无非/一棵,

整片大地/是/一朵花。

叶、花、果实、大地

这首诗写了哪些意象?

叶、花,无论姿态、形状如何,都称其为叶、花。

这是作者历经生活磨难之后的感悟,由此引出下文的感悟。

怎样理解“所有的叶是这一片,所有的花是这一朵”?

诗

歌

赏

析

为什么说“繁多是个谎言”?请结合作者的回答谈谈你对这句话的理解。

作者认为“一切果实并无差异”,因此“繁多是个谎言”。作者先写到了叶,又写到了花,然而叶、花不论它们拥有怎样的万象姿态,它们的本质是为了结出果实,而果实的本质又是为了生命的传递。

从这点上看,所有的花、叶、果实都有着自己的本质,且就生命传承的角度而言,这本质也并无不同。因此,繁多是众多生物存在的表象,它们的本质都是同一的。

怎样理解“整片大地是一朵花”?

“花”是美好的,人人喜欢它,它代表美丽、和平。

这句话表达了作者对世界和平统一的向往和追求。

诗

歌

赏

析

朗读诗歌,结合题目说说作者是如何表现“统一”这个思想的。

所有的叶

所有的花

所有的树

一片叶

一朵花

一棵树

多

一

用“是”将对立物“统一”起来

如何理解“繁多是个谎言”?

这句话是比喻的说法。世间万物各有各的特点,也就呈现出“繁多”的表象,但在作者看来,“繁多”的表象在迷惑,影响着我们认识事物的本质,就像谎言一样。

引人思考,设置了悬念。

诗

歌

赏

析

《统一》中作者以叶、花、果为喻,通过写自然界花草树木本质的同一性,指出“繁多是个谎言”,从而推理出对立之中存在统一,透过繁多的现象窥见单一的本质,揭示了万物皆有共性,和谐统一的道理,同时表达了作者对世界和平统一的向往和追求。

有人说:“因为所有的叶都是这一片叶,所以认识了这一片叶就能对所有叶有所认识”你认同这个观点吗?说说你的看法。

认同,将零散的事物化整为统一,通过事物现象归结事物的本质,从而达到更清楚的认识,是人类本身就存在的认知规律。

尝试分析一下诗歌的主旨。

仿写句子:在横线上填写一个富有哲理的句子。

大自然能给我们许多启示:滴水能够穿石,是在告诉我们做事应持之以恒;大地能载万物,是在告诉我们求学要广读博览;

, 。

成熟的稻穗低着头 是在启示我们要谦虚

课

堂

检

测

短

诗

总

结

短

诗

总

结

从这五首短诗中举例说说新诗的“新”体现在哪些方面?

①在形式上:不拘平仄,不拘长短,没有字数规定;在韵律上,押韵比较松散,没有严格规定,但是一般还是遵循一定的韵脚,如《风雨吟》中的“来”“海”等。

②在语言上:以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话的语法结构代替文言语法,并吸收国外新语法,如“走六小时寂寞的长途”“霜风呼呼的吹着”等,语言散文化。

③在观念上:追求个性与独立,强调作者主体性情、情感与见解。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读