李清照诗歌赏析 课件(共24张PPT)

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

李清照诗歌赏析

------婉约词宗的才情与悲欢

目录

壹

《声声慢·寻寻觅觅》

贰

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

叁

《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

肆

《如梦令·常记溪亭日暮》

伍

《武陵春·风住尘香花已尽》

《声声慢·寻寻觅觅》

国破家亡的沉痛

李清照创作《声声慢》时,正值北宋灭亡、丈夫赵明诚去世,国破家亡的双重打击使她的生活陷入困境,内心充满愁苦。

流寓南方的孤寂

晚年生活的凄凉

金兵入侵中原后,李清照流寓南方,远离故土,生活环境的剧变加剧了她的孤独与无助感。

此时的李清照已步入晚年,生活困顿,精神上也饱受煎熬,这些因素共同构成了她创作《声声慢》的情感基调。

1

2

3

创作背景解析

《声声慢·寻寻觅觅》

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守著窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

原文

白话译文

《声声慢·寻寻觅觅》

整天都在寻寻觅觅,试图找回失去的一切,然而眼前的一切却都是清冷的、惨淡的。天气忽冷忽热,最难休养调理。喝上几杯淡酒,却无法抵挡傍晚的冷风。南归的大雁飞过,勾起了对故乡的回忆,令人伤心。满地的菊花凋零,无人采摘,独自守着窗儿,怎么熬到天黑 细雨打在梧桐叶上,点点滴滴,这样的情景,怎能用一个“愁”字概括

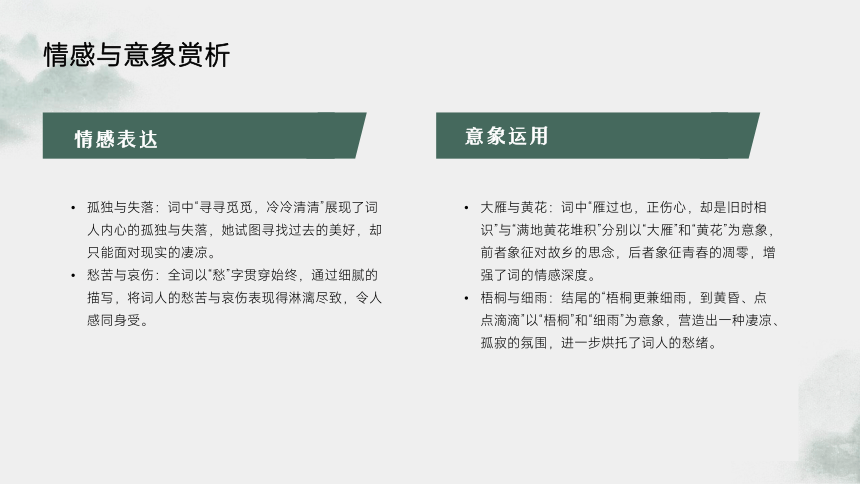

情感与意象赏析

大雁与黄花:词中“雁过也,正伤心,却是旧时相识”与“满地黄花堆积”分别以“大雁”和“黄花”为意象,前者象征对故乡的思念,后者象征青春的凋零,增强了词的情感深度。

梧桐与细雨:结尾的“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”以“梧桐”和“细雨”为意象,营造出一种凄凉、孤寂的氛围,进一步烘托了词人的愁绪。

意象运用

孤独与失落:词中“寻寻觅觅,冷冷清清”展现了词人内心的孤独与失落,她试图寻找过去的美好,却只能面对现实的凄凉。

愁苦与哀伤:全词以“愁”字贯穿始终,通过细腻的描写,将词人的愁苦与哀伤表现得淋漓尽致,令人感同身受。

情感表达

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

婚姻离别

李清照与赵明诚婚后不久,因赵明诚外出求学,李清照写下这首词表达离别之情。词中“一种相思,两处闲愁”正是夫妻分离后的真实写照。

政治动荡

宋徽宗时期,党争激烈,李清照的父亲李格非因政治斗争受牵连,李清照被迫还乡。这首词在某种程度上也反映了当时社会动荡对个人生活的深刻影响。

女性情感表达

宋代女性在文学创作中受到诸多限制,但李清照以其独特的女性视角和细腻的情感表达,突破了传统束缚,成为宋代女性文学的代表人物之一。

写作背景与时代关联

“粉色的荷花已经凋谢,幽香也已消散,光滑如玉的竹席带着秋的凉意。解开绫罗裙,换着便装,独自登上小船。仰头凝望远天,那白云舒卷处,谁会将锦书寄来?雁群飞回来时,月光已经洒满了西楼。落花独自飘零,水独自流淌。彼此都在思念对方,可又不能互相倾诉,只好各在一方独自愁闷着。这相思的愁苦实在无法排遣,刚从微蹙的眉间消失,又隐隐缠绕上了心头。”

翻译

“红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”

原文

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

情景交融

词中“红藕香残玉簟秋”一句,既描绘了秋日的萧瑟景象,又通过“香残”和“玉簟秋”的意象,表达了词人内心的孤寂与凄凉。

对比手法

词中“花自飘零水自流”与“一种相思,两处闲愁”形成鲜明对比,前者描绘自然景物的无情,后者表达人间情感的深切,突出了词人内心的无奈与惆怅。

结构严谨

全词上下阕结构对称,情感层层递进。上阕写景抒情,下阕直抒胸臆,结尾“才下眉头,却上心头”更是将情感推向高潮,展现了词人高超的艺术表现力。

抒情手法与结构分析

《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

创作背景

这首词创作于李清照婚后,正值重阳佳节,因丈夫赵明诚远行未归,她独自一人度过节日,心中充满思念与孤寂。词中流露出的愁绪正是她对丈夫的深切思念和对孤独生活的无奈。

情感表达

心境还原

李清照通过“薄雾浓云”“瑞脑消金兽”等意象,将内心的愁闷与天气的阴沉相结合,展现了她在漫长白昼中的无聊与孤独。词中的“佳节又重阳”更是强化了她对丈夫的思念之情。

词中“玉枕纱厨,半夜凉初透”描绘了夜晚的孤寂与凄凉,对比夫妻团聚时的温馨,更加凸显了她的寂寞与无奈。整首词以细腻的笔触还原了李清照在重阳节时的真实心境。

1

2

3

创作年代与心境还原

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

原文

薄雾弥漫,云层浓密,白昼漫长令人愁闷,香料在金兽香炉中燃尽。又到重阳佳节,洁白的玉枕,轻薄的纱帐中,半夜的凉气刚刚浸透。黄昏后,在东篱边饮酒,淡淡的黄菊清香溢满双袖。别说不会让人忧愁,西风卷起珠帘,闺中少妇比黄花更加消瘦。

白话释义

《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

天气与心境

“佳节又重阳”一句,表面上是对节日的描述,实则暗含了她对丈夫的思念。重阳节本是团圆的日子,但丈夫不在身边,这种反差更增添了她的孤寂与伤感。

节日与孤独

人与花对比

词末“人比黄花瘦”是整首词的点睛之笔,通过将人与黄花对比,形象地展现了李清照因思念而消瘦的形象。黄花在秋风中摇曳,象征着她的脆弱与无奈,而“人比黄花瘦”则进一步强化了她的孤独与忧愁。

词中“薄雾浓云”不仅是天气的描写,更是李清照内心愁闷的隐喻。这种阴沉沉的天气象征着她心中的孤独与无奈,与“愁永昼”相呼应,强化了情感的表达。

隐喻与意境解读

《如梦令·常记溪亭日暮》

少女时期的闲适生活

这首词是李清照早期作品,反映了她少女时代无忧无虑的生活状态,展现了她对自然的热爱和自由洒脱的心境。

03

02

01

夏日游玩的回忆

通过回忆一次夏日游玩的经历,词人描绘了沉醉于美景、流连忘返的情景,表达了对往昔美好时光的怀念。

人与自然互动的趣味性

词中通过“误入藕花深处”等情节,展现了人与自然互动中的偶然性与趣味性,体现了词人对自然奥秘的探索。

创作背景与主题定位

原文

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

翻译

时常想起溪边亭中游玩至日暮时分,沉醉于美景忘了归途。尽兴后乘舟返回,却误入荷花丛中。奋力划船,惊飞了满滩的鸥鹭。

《如梦令·常记溪亭日暮》

词人以清新自然的语言描绘了夏日游玩的场景,通过简洁的笔触勾勒出沉醉于美景、流连忘返的闲适心境。

清新自然的语言

词中寥寥数语,似乎是随意而出,却又惜墨如金,句句含有深意,展现了词人高超的语言驾驭能力。

简洁而富有深意的笔触

词中通过“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”等动态描写,与前面“沉醉不知归路”的静态形成对比,增强了画面的生动性和戏剧性。

动态与静态的对比

语言风格与画面构建

《武陵春·风住尘香花已尽》

战乱漂泊

这首词创作于宋高宗绍兴五年(1135年),当时金兵南侵,李清照因战乱流落浙江金华,丈夫已病逝,家财散尽,生活困苦,词中流露出她深重的孤寂与哀伤。

物是人非

惜春自伤

词中“物是人非事事休”一句,深刻表达了李清照对往昔美好生活的怀念与对现实境遇的无奈,情感基调沉郁悲凉。

通过描绘晚春落花成尘的景象,词人借景抒情,表达了对时光流逝、青春不再的感慨,情感细腻而深刻。

1

2

3

历史背景与情感基调

词中“风住尘香花已尽,日晚倦梳头”描绘了风停后落花成尘的景象,译文为“风停了,尘土里带有花的香气,花儿已凋落殆尽。太阳早已升起,我却懒得来梳妆”,展现了词人无心梳洗的愁绪。

原文与译文

“物是人非事事休,欲语泪先流”一句,译文为“事物依旧在,人不似往昔了,一切事情都已经完结。想要倾诉自己的感慨,还未开口,眼泪先流下来”,通过对比物与人,表达了词人内心的无尽悲伤。

意象解读

词中“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,译文为“听说双溪春景尚好,我也打算泛舟前去。只恐怕双溪蚱蜢般的小船,怕是载不动我内心沉重的忧愁啊!”,情感从惜春到自伤,再到愁绪难解,层层递进。

情感递进

《武陵春·风住尘香花已尽》

李清照善于运用白描手法,词中“风住尘香花已尽”以简洁的语言描绘出落花成尘的景象,意境唯美,情感含蓄。

白描手法

通过“物是人非”的对比,词人深刻表达了对往昔与现实的巨大落差,增强了情感的冲击力。

全词采用双调四十八字的格式,上下阕各四句三平韵,音律和谐,读来婉转动人,增强了词作的感染力。

对比修辞

词中“双溪舴艋舟”象征了词人内心的愁绪,以“载不动许多愁”形象地表达了愁绪的沉重与无法排解,艺术表现力极强。

象征手法

01

02

04

03

音韵和谐

悲情表达与艺术特色

谢谢观看

李清照诗歌赏析

------婉约词宗的才情与悲欢

目录

壹

《声声慢·寻寻觅觅》

贰

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

叁

《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

肆

《如梦令·常记溪亭日暮》

伍

《武陵春·风住尘香花已尽》

《声声慢·寻寻觅觅》

国破家亡的沉痛

李清照创作《声声慢》时,正值北宋灭亡、丈夫赵明诚去世,国破家亡的双重打击使她的生活陷入困境,内心充满愁苦。

流寓南方的孤寂

晚年生活的凄凉

金兵入侵中原后,李清照流寓南方,远离故土,生活环境的剧变加剧了她的孤独与无助感。

此时的李清照已步入晚年,生活困顿,精神上也饱受煎熬,这些因素共同构成了她创作《声声慢》的情感基调。

1

2

3

创作背景解析

《声声慢·寻寻觅觅》

寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候,最难将息。三杯两盏淡酒,怎敌他、晚来风急?雁过也,正伤心,却是旧时相识。满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?守著窗儿,独自怎生得黑?梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

原文

白话译文

《声声慢·寻寻觅觅》

整天都在寻寻觅觅,试图找回失去的一切,然而眼前的一切却都是清冷的、惨淡的。天气忽冷忽热,最难休养调理。喝上几杯淡酒,却无法抵挡傍晚的冷风。南归的大雁飞过,勾起了对故乡的回忆,令人伤心。满地的菊花凋零,无人采摘,独自守着窗儿,怎么熬到天黑 细雨打在梧桐叶上,点点滴滴,这样的情景,怎能用一个“愁”字概括

情感与意象赏析

大雁与黄花:词中“雁过也,正伤心,却是旧时相识”与“满地黄花堆积”分别以“大雁”和“黄花”为意象,前者象征对故乡的思念,后者象征青春的凋零,增强了词的情感深度。

梧桐与细雨:结尾的“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”以“梧桐”和“细雨”为意象,营造出一种凄凉、孤寂的氛围,进一步烘托了词人的愁绪。

意象运用

孤独与失落:词中“寻寻觅觅,冷冷清清”展现了词人内心的孤独与失落,她试图寻找过去的美好,却只能面对现实的凄凉。

愁苦与哀伤:全词以“愁”字贯穿始终,通过细腻的描写,将词人的愁苦与哀伤表现得淋漓尽致,令人感同身受。

情感表达

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

婚姻离别

李清照与赵明诚婚后不久,因赵明诚外出求学,李清照写下这首词表达离别之情。词中“一种相思,两处闲愁”正是夫妻分离后的真实写照。

政治动荡

宋徽宗时期,党争激烈,李清照的父亲李格非因政治斗争受牵连,李清照被迫还乡。这首词在某种程度上也反映了当时社会动荡对个人生活的深刻影响。

女性情感表达

宋代女性在文学创作中受到诸多限制,但李清照以其独特的女性视角和细腻的情感表达,突破了传统束缚,成为宋代女性文学的代表人物之一。

写作背景与时代关联

“粉色的荷花已经凋谢,幽香也已消散,光滑如玉的竹席带着秋的凉意。解开绫罗裙,换着便装,独自登上小船。仰头凝望远天,那白云舒卷处,谁会将锦书寄来?雁群飞回来时,月光已经洒满了西楼。落花独自飘零,水独自流淌。彼此都在思念对方,可又不能互相倾诉,只好各在一方独自愁闷着。这相思的愁苦实在无法排遣,刚从微蹙的眉间消失,又隐隐缠绕上了心头。”

翻译

“红藕香残玉簟秋。轻解罗裳,独上兰舟。云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。此情无计可消除,才下眉头,却上心头。”

原文

《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

情景交融

词中“红藕香残玉簟秋”一句,既描绘了秋日的萧瑟景象,又通过“香残”和“玉簟秋”的意象,表达了词人内心的孤寂与凄凉。

对比手法

词中“花自飘零水自流”与“一种相思,两处闲愁”形成鲜明对比,前者描绘自然景物的无情,后者表达人间情感的深切,突出了词人内心的无奈与惆怅。

结构严谨

全词上下阕结构对称,情感层层递进。上阕写景抒情,下阕直抒胸臆,结尾“才下眉头,却上心头”更是将情感推向高潮,展现了词人高超的艺术表现力。

抒情手法与结构分析

《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

创作背景

这首词创作于李清照婚后,正值重阳佳节,因丈夫赵明诚远行未归,她独自一人度过节日,心中充满思念与孤寂。词中流露出的愁绪正是她对丈夫的深切思念和对孤独生活的无奈。

情感表达

心境还原

李清照通过“薄雾浓云”“瑞脑消金兽”等意象,将内心的愁闷与天气的阴沉相结合,展现了她在漫长白昼中的无聊与孤独。词中的“佳节又重阳”更是强化了她对丈夫的思念之情。

词中“玉枕纱厨,半夜凉初透”描绘了夜晚的孤寂与凄凉,对比夫妻团聚时的温馨,更加凸显了她的寂寞与无奈。整首词以细腻的笔触还原了李清照在重阳节时的真实心境。

1

2

3

创作年代与心境还原

薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽。

佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

原文

薄雾弥漫,云层浓密,白昼漫长令人愁闷,香料在金兽香炉中燃尽。又到重阳佳节,洁白的玉枕,轻薄的纱帐中,半夜的凉气刚刚浸透。黄昏后,在东篱边饮酒,淡淡的黄菊清香溢满双袖。别说不会让人忧愁,西风卷起珠帘,闺中少妇比黄花更加消瘦。

白话释义

《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

天气与心境

“佳节又重阳”一句,表面上是对节日的描述,实则暗含了她对丈夫的思念。重阳节本是团圆的日子,但丈夫不在身边,这种反差更增添了她的孤寂与伤感。

节日与孤独

人与花对比

词末“人比黄花瘦”是整首词的点睛之笔,通过将人与黄花对比,形象地展现了李清照因思念而消瘦的形象。黄花在秋风中摇曳,象征着她的脆弱与无奈,而“人比黄花瘦”则进一步强化了她的孤独与忧愁。

词中“薄雾浓云”不仅是天气的描写,更是李清照内心愁闷的隐喻。这种阴沉沉的天气象征着她心中的孤独与无奈,与“愁永昼”相呼应,强化了情感的表达。

隐喻与意境解读

《如梦令·常记溪亭日暮》

少女时期的闲适生活

这首词是李清照早期作品,反映了她少女时代无忧无虑的生活状态,展现了她对自然的热爱和自由洒脱的心境。

03

02

01

夏日游玩的回忆

通过回忆一次夏日游玩的经历,词人描绘了沉醉于美景、流连忘返的情景,表达了对往昔美好时光的怀念。

人与自然互动的趣味性

词中通过“误入藕花深处”等情节,展现了人与自然互动中的偶然性与趣味性,体现了词人对自然奥秘的探索。

创作背景与主题定位

原文

常记溪亭日暮,沉醉不知归路。

兴尽晚回舟,误入藕花深处。

争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

翻译

时常想起溪边亭中游玩至日暮时分,沉醉于美景忘了归途。尽兴后乘舟返回,却误入荷花丛中。奋力划船,惊飞了满滩的鸥鹭。

《如梦令·常记溪亭日暮》

词人以清新自然的语言描绘了夏日游玩的场景,通过简洁的笔触勾勒出沉醉于美景、流连忘返的闲适心境。

清新自然的语言

词中寥寥数语,似乎是随意而出,却又惜墨如金,句句含有深意,展现了词人高超的语言驾驭能力。

简洁而富有深意的笔触

词中通过“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”等动态描写,与前面“沉醉不知归路”的静态形成对比,增强了画面的生动性和戏剧性。

动态与静态的对比

语言风格与画面构建

《武陵春·风住尘香花已尽》

战乱漂泊

这首词创作于宋高宗绍兴五年(1135年),当时金兵南侵,李清照因战乱流落浙江金华,丈夫已病逝,家财散尽,生活困苦,词中流露出她深重的孤寂与哀伤。

物是人非

惜春自伤

词中“物是人非事事休”一句,深刻表达了李清照对往昔美好生活的怀念与对现实境遇的无奈,情感基调沉郁悲凉。

通过描绘晚春落花成尘的景象,词人借景抒情,表达了对时光流逝、青春不再的感慨,情感细腻而深刻。

1

2

3

历史背景与情感基调

词中“风住尘香花已尽,日晚倦梳头”描绘了风停后落花成尘的景象,译文为“风停了,尘土里带有花的香气,花儿已凋落殆尽。太阳早已升起,我却懒得来梳妆”,展现了词人无心梳洗的愁绪。

原文与译文

“物是人非事事休,欲语泪先流”一句,译文为“事物依旧在,人不似往昔了,一切事情都已经完结。想要倾诉自己的感慨,还未开口,眼泪先流下来”,通过对比物与人,表达了词人内心的无尽悲伤。

意象解读

词中“闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,译文为“听说双溪春景尚好,我也打算泛舟前去。只恐怕双溪蚱蜢般的小船,怕是载不动我内心沉重的忧愁啊!”,情感从惜春到自伤,再到愁绪难解,层层递进。

情感递进

《武陵春·风住尘香花已尽》

李清照善于运用白描手法,词中“风住尘香花已尽”以简洁的语言描绘出落花成尘的景象,意境唯美,情感含蓄。

白描手法

通过“物是人非”的对比,词人深刻表达了对往昔与现实的巨大落差,增强了情感的冲击力。

全词采用双调四十八字的格式,上下阕各四句三平韵,音律和谐,读来婉转动人,增强了词作的感染力。

对比修辞

词中“双溪舴艋舟”象征了词人内心的愁绪,以“载不动许多愁”形象地表达了愁绪的沉重与无法排解,艺术表现力极强。

象征手法

01

02

04

03

音韵和谐

悲情表达与艺术特色

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读