3 微项目 青蒿素分子的结构测定 课件 (共14张PPT)2024-2025学年高二化学鲁科版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 3 微项目 青蒿素分子的结构测定 课件 (共14张PPT)2024-2025学年高二化学鲁科版(2019)选择性必修2 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 08:31:35 | ||

图片预览

文档简介

青蒿素分子的结构测定

晶体在分子结构测定中的应用

第3章 不同聚集状态的物质与性质

1. 了解测定分子结构的一般思路与方法,认识晶体对于分子结构测定的独特意义。

2.知道利用晶体 X 射线衍射能够测定原子坐标进而确定分子的空间结构,是测定分子结构的重要手段。

3. 体会分子结构测定对于建立与优化物质结构理论模型,认识、解释和预测物质性质具有重要价值。

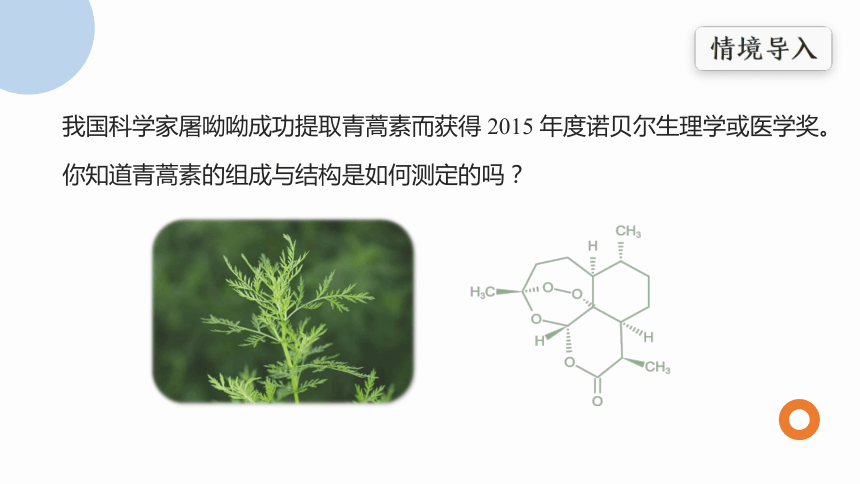

我国科学家屠呦呦成功提取青蒿素而获得 2015 年度诺贝尔生理学或医学奖。

你知道青蒿素的组成与结构是如何测定的吗?

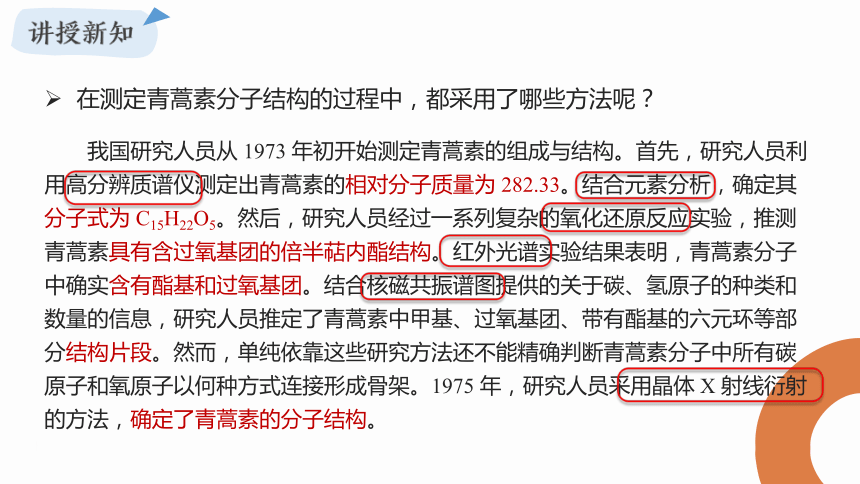

我国研究人员从 1973 年初开始测定青蒿素的组成与结构。首先,研究人员利用高分辨质谱仪测定出青蒿素的相对分子质量为 282.33。结合元素分析,确定其分子式为 C15H22O5。然后,研究人员经过一系列复杂的氧化还原反应实验,推测青蒿素具有含过氧基团的倍半萜内酯结构。红外光谱实验结果表明,青蒿素分子中确实含有酯基和过氧基团。结合核磁共振谱图提供的关于碳、氢原子的种类和数量的信息,研究人员推定了青蒿素中甲基、过氧基团、带有酯基的六元环等部分结构片段。然而,单纯依靠这些研究方法还不能精确判断青蒿素分子中所有碳原子和氧原子以何种方式连接形成骨架。1975 年,研究人员采用晶体 X 射线衍射的方法,确定了青蒿素的分子结构。

在测定青蒿素分子结构的过程中,都采用了哪些方法呢?

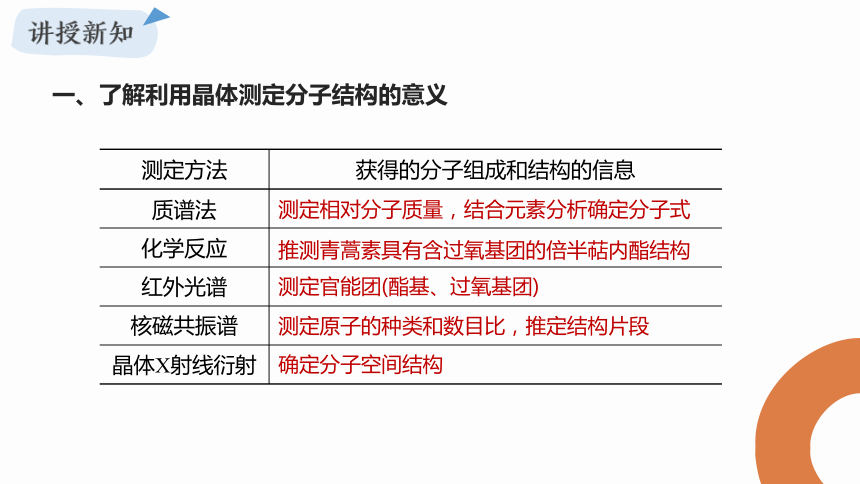

一、了解利用晶体测定分子结构的意义

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}测定方法

获得的分子组成和结构的信息

质谱法

红外光谱

核磁共振谱

晶体X射线衍射

测定官能团(酯基、过氧基团)

测定相对分子质量,结合元素分析确定分子式

测定原子的种类和数目比,推定结构片段

确定分子空间结构

化学反应

推测青蒿素具有含过氧基团的倍半萜内酯结构

测定青蒿素分子中各原子的空间排列方式时,科研人员遇到了什么困难?

为什么用一般的测定方法无法精确地测定青蒿素的分子结构?

不论是常规的化学实验方法还是质谱、红外光谱等仪器测定的手段,都只能帮助我们认识分子的官能团等结构特点并借此推测分子的结构,但对于所含原子数较多的分子来说,难以对其空间结构进行精准判断。

目前,测定分子空间结构最普遍的方法是晶体的 X 射线衍射,利用数学和物理知识对衍射所得图像进行复杂处理,可以测定晶体的晶胞参数(用于描述晶胞大小和形状的数据),推算得到晶胞中所有原子的坐标,从而计算出原子间的距离,判断哪些原子间存在化学键以及化学键的类型,确定分子的空间结构。

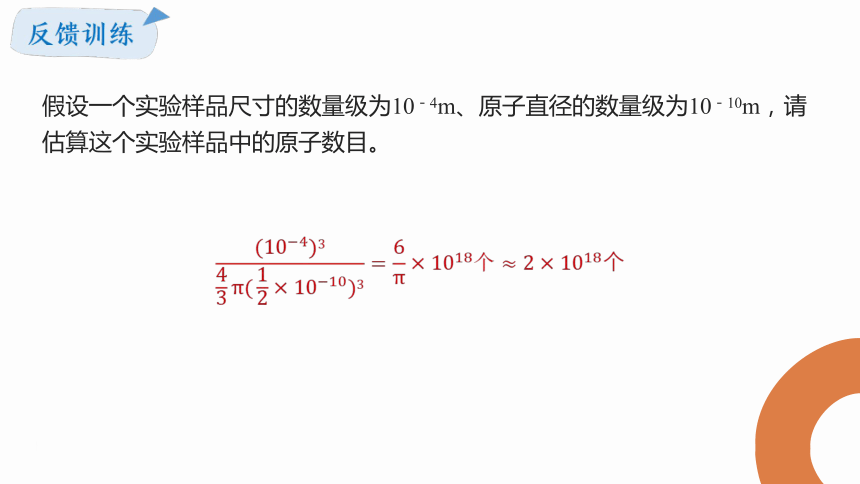

假设一个实验样品尺寸的数量级为10-4m、原子直径的数量级为10-10m,请估算这个实验样品中的原子数目。

(10?4)343π(12×10?10)3=6π×1018个≈2×1018个

?

X 射线衍射实验

通过晶体的X 射线衍射实验,可以确定晶体的晶胞及含有的微粒数,并且可以测定晶胞中各个原子的位置(坐标),计算原子间的距离,判断原子间是否存在化学键,确定键长和键角,从而得出分子的空间结构。

二、借助原子位置确定分子空间结构

科学家测定青蒿素分子结构进行的基本思路:

确定晶胞参数

青蒿素晶体的晶胞是长方体,三条棱长分别是a=2.4077nm、b=0.9443nm,c=0.6356nm,棱的夹角都是90°

识别原子位置

进一步计算得到青蒿素晶胞中各处的电子云密度。根据晶胞中电子云密度就能推断晶胞中原子的位置(坐标)和晶胞中原子的种类。

建立原子坐标

以一个顶点为坐标原点,以a、b、c为坐标轴的单位建立坐标系,得到(x,y,z)表示的碳、氧原子的原子坐标。

确定分子骨架

计算原子间距离,并与常见化学键的键长(参见附录1)数据进行比较,推断哪些原子间可以形成化学键以及形成什么类型的共价键(单键、双键、三键)。

获得完整结构

在确定了碳原子、氧原子的连接关系和成键类型后,借助碳原子和氧原子的成键规律找出碳、氧原子连接氢原子的数目,进而借助碳、氧原子的空间结构特点及碳氢键的键长等,找到氢原子的位置。

项目成果展示

测定分子式

认识物质结构的基本角度和思路

研究目标

实验技术手段

获得完整结构

确定晶胞参数

识别原子位置

建立原子坐标

确定分子骨架

↓

↓

↓

↓

测定结构思路

确定分子空间结构

推测官能团

化学实验方法

质谱

红外光谱

核磁共振谱

晶体X射线衍射

1.下列可用于判断某物质为晶体的方法是( )

A.质谱法 B.红外光谱法

C.核磁共振法 D.X射线衍射法

D

晶体在分子结构测定中的应用

第3章 不同聚集状态的物质与性质

1. 了解测定分子结构的一般思路与方法,认识晶体对于分子结构测定的独特意义。

2.知道利用晶体 X 射线衍射能够测定原子坐标进而确定分子的空间结构,是测定分子结构的重要手段。

3. 体会分子结构测定对于建立与优化物质结构理论模型,认识、解释和预测物质性质具有重要价值。

我国科学家屠呦呦成功提取青蒿素而获得 2015 年度诺贝尔生理学或医学奖。

你知道青蒿素的组成与结构是如何测定的吗?

我国研究人员从 1973 年初开始测定青蒿素的组成与结构。首先,研究人员利用高分辨质谱仪测定出青蒿素的相对分子质量为 282.33。结合元素分析,确定其分子式为 C15H22O5。然后,研究人员经过一系列复杂的氧化还原反应实验,推测青蒿素具有含过氧基团的倍半萜内酯结构。红外光谱实验结果表明,青蒿素分子中确实含有酯基和过氧基团。结合核磁共振谱图提供的关于碳、氢原子的种类和数量的信息,研究人员推定了青蒿素中甲基、过氧基团、带有酯基的六元环等部分结构片段。然而,单纯依靠这些研究方法还不能精确判断青蒿素分子中所有碳原子和氧原子以何种方式连接形成骨架。1975 年,研究人员采用晶体 X 射线衍射的方法,确定了青蒿素的分子结构。

在测定青蒿素分子结构的过程中,都采用了哪些方法呢?

一、了解利用晶体测定分子结构的意义

{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}测定方法

获得的分子组成和结构的信息

质谱法

红外光谱

核磁共振谱

晶体X射线衍射

测定官能团(酯基、过氧基团)

测定相对分子质量,结合元素分析确定分子式

测定原子的种类和数目比,推定结构片段

确定分子空间结构

化学反应

推测青蒿素具有含过氧基团的倍半萜内酯结构

测定青蒿素分子中各原子的空间排列方式时,科研人员遇到了什么困难?

为什么用一般的测定方法无法精确地测定青蒿素的分子结构?

不论是常规的化学实验方法还是质谱、红外光谱等仪器测定的手段,都只能帮助我们认识分子的官能团等结构特点并借此推测分子的结构,但对于所含原子数较多的分子来说,难以对其空间结构进行精准判断。

目前,测定分子空间结构最普遍的方法是晶体的 X 射线衍射,利用数学和物理知识对衍射所得图像进行复杂处理,可以测定晶体的晶胞参数(用于描述晶胞大小和形状的数据),推算得到晶胞中所有原子的坐标,从而计算出原子间的距离,判断哪些原子间存在化学键以及化学键的类型,确定分子的空间结构。

假设一个实验样品尺寸的数量级为10-4m、原子直径的数量级为10-10m,请估算这个实验样品中的原子数目。

(10?4)343π(12×10?10)3=6π×1018个≈2×1018个

?

X 射线衍射实验

通过晶体的X 射线衍射实验,可以确定晶体的晶胞及含有的微粒数,并且可以测定晶胞中各个原子的位置(坐标),计算原子间的距离,判断原子间是否存在化学键,确定键长和键角,从而得出分子的空间结构。

二、借助原子位置确定分子空间结构

科学家测定青蒿素分子结构进行的基本思路:

确定晶胞参数

青蒿素晶体的晶胞是长方体,三条棱长分别是a=2.4077nm、b=0.9443nm,c=0.6356nm,棱的夹角都是90°

识别原子位置

进一步计算得到青蒿素晶胞中各处的电子云密度。根据晶胞中电子云密度就能推断晶胞中原子的位置(坐标)和晶胞中原子的种类。

建立原子坐标

以一个顶点为坐标原点,以a、b、c为坐标轴的单位建立坐标系,得到(x,y,z)表示的碳、氧原子的原子坐标。

确定分子骨架

计算原子间距离,并与常见化学键的键长(参见附录1)数据进行比较,推断哪些原子间可以形成化学键以及形成什么类型的共价键(单键、双键、三键)。

获得完整结构

在确定了碳原子、氧原子的连接关系和成键类型后,借助碳原子和氧原子的成键规律找出碳、氧原子连接氢原子的数目,进而借助碳、氧原子的空间结构特点及碳氢键的键长等,找到氢原子的位置。

项目成果展示

测定分子式

认识物质结构的基本角度和思路

研究目标

实验技术手段

获得完整结构

确定晶胞参数

识别原子位置

建立原子坐标

确定分子骨架

↓

↓

↓

↓

测定结构思路

确定分子空间结构

推测官能团

化学实验方法

质谱

红外光谱

核磁共振谱

晶体X射线衍射

1.下列可用于判断某物质为晶体的方法是( )

A.质谱法 B.红外光谱法

C.核磁共振法 D.X射线衍射法

D