9.2《 项脊轩志》课件(共27张PPT)统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 9.2《 项脊轩志》课件(共27张PPT)统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

最打动人心的句子

归有光《项脊轩志》

项脊轩志

明 ● 归有光

学习目标

1.背诵全文

2.积累重点文言知识和文常

导读入情

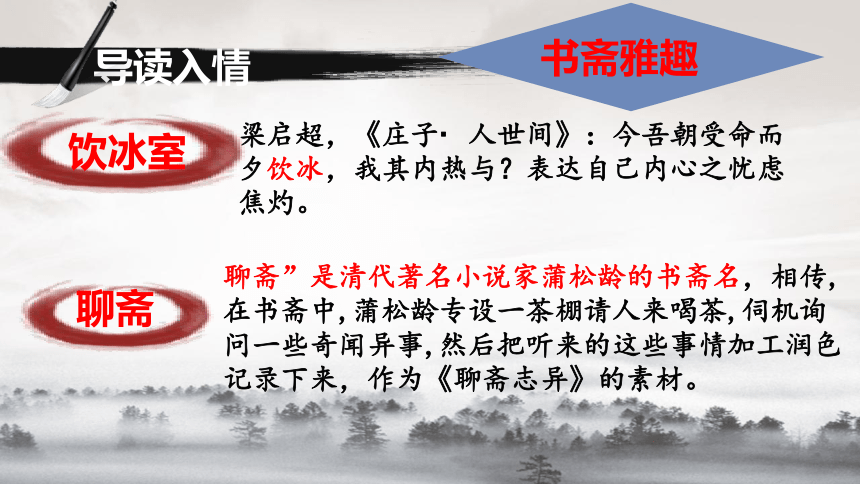

梁启超,《庄子 人世间》:今吾朝受命而夕饮冰,我其内热与?表达自己内心之忧虑焦灼。

书斋雅趣

饮冰室

聊斋”是清代著名小说家蒲松龄的书斋名,相传,在书斋中,蒲松龄专设一茶棚请人来喝茶,伺机询问一些奇闻异事,然后把听来的这些事情加工润色记录下来,作为《聊斋志异》的素材。

聊斋

导读入情

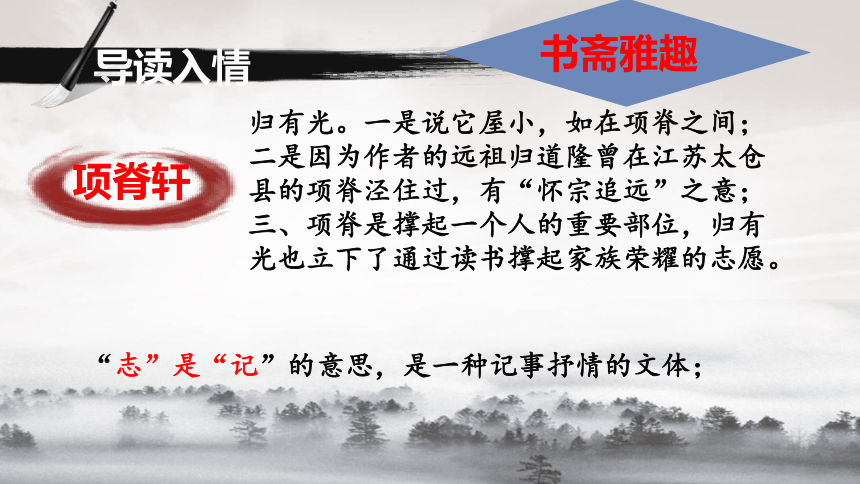

归有光。一是说它屋小,如在项脊之间;二是因为作者的远祖归道隆曾在江苏太仓县的项脊泾住过,有“怀宗追远”之意;三、项脊是撑起一个人的重要部位,归有光也立下了通过读书撑起家族荣耀的志愿。

书斋雅趣

项脊轩

“志”是“记”的意思,是一种记事抒情的文体;

导读入情

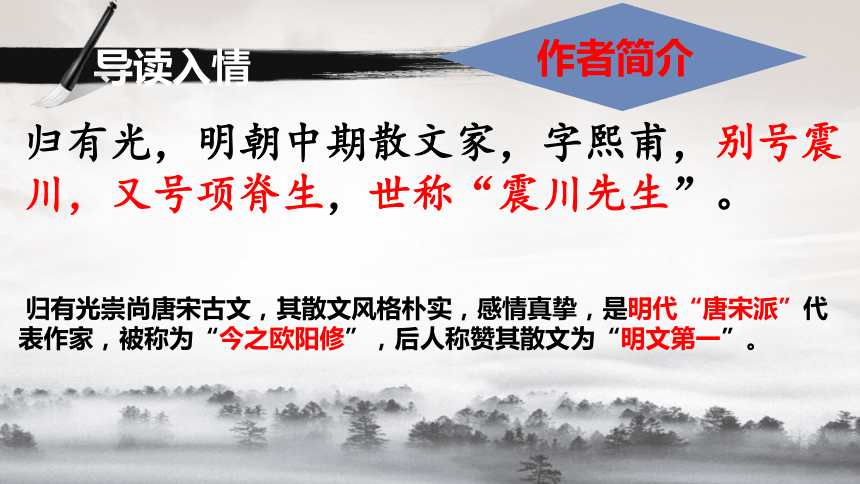

归有光,明朝中期散文家,字熙甫,别号震川,又号项脊生,世称“震川先生”。

作者简介

归有光崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,是明代“唐宋派”代表作家,被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”。

诵读明情

字音检测

项脊轩 庖

呱呱而泣 老妪

迨 先妣

象笏 爨

姊妹 扃牖

jǐ

páo

gū

yù

dài

bǐ

hù

cuàn

zǐ

jiōng yǒu

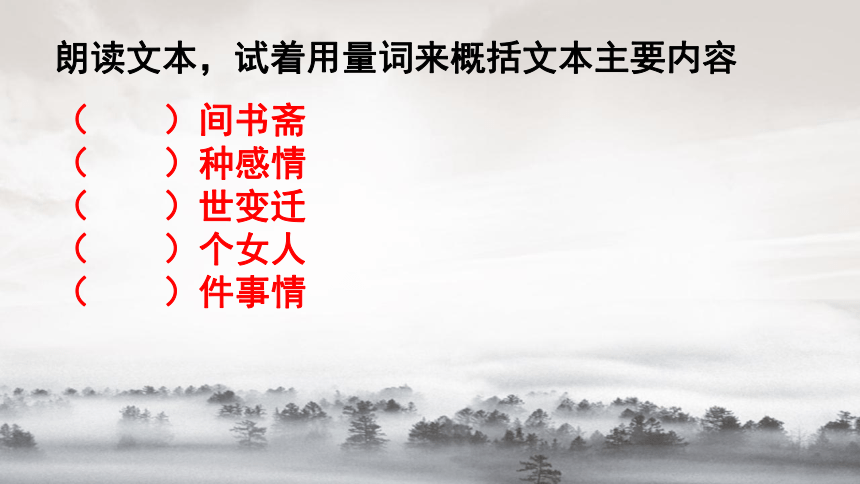

朗读文本,试着用量词来概括文本主要内容

( )间书斋

( )种感情

( )世变迁

( )个女人

( )件事情

红体字——重点积累

第一段

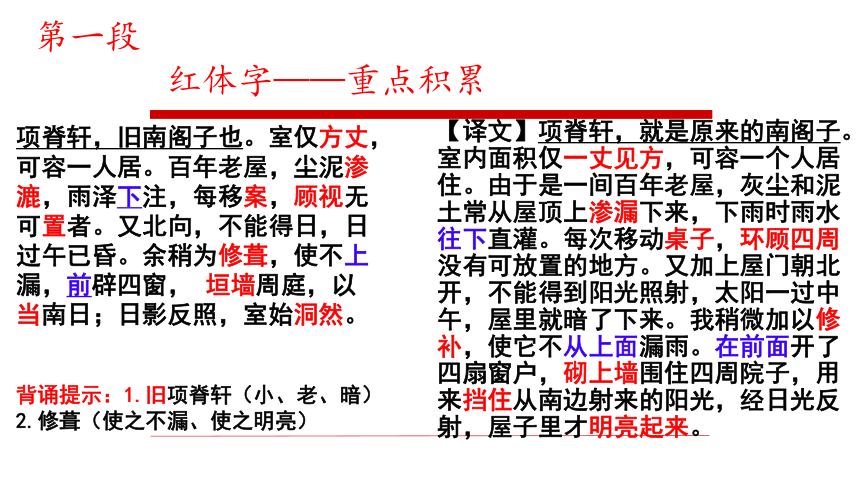

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注,每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏,前辟四窗, 垣墙周庭,以当南日;日影反照,室始洞然。

【译文】项脊轩,就是原来的南阁子。室内面积仅一丈见方,可容一个人居住。由于是一间百年老屋,灰尘和泥土常从屋顶上渗漏下来,下雨时雨水往下直灌。每次移动桌子,环顾四周没有可放置的地方。又加上屋门朝北开,不能得到阳光照射,太阳一过中午,屋里就暗了下来。我稍微加以修补,使它不从上面漏雨。在前面开了四扇窗户,砌上墙围住四周院子,用来挡住从南边射来的阳光,经日光反射,屋子里才明亮起来。

背诵提示:1.旧项脊轩(小、老、暗)

2.修葺(使之不漏、使之明亮)

第一段

又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。 借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐。万籁有声,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳。风移影动,珊珊可爱。

【译文】 在庭前又种上兰花、桂树、竹子等,旧时的栏杆,也增加了新的光彩(美)。借来的书堆满了书架,我在这里生活悠然自得,有时长啸或吟唱,有时静悄悄地独自端坐,自然界的一切声响都能清晰地听到,但庭前阶下异常寂静,小鸟不时飞下来啄食,人到它面前也不离开。在农历每月十五的晚上,明亮的月光照在墙上,月光下桂树的影子疏密错杂。微风吹来,花影摇动,美丽可爱。

背诵提示:1.装饰由外到内

2.品味修葺后项脊轩的新生活

朗读课文2-5段,请找出文章中直接表达作者情感的句子

披文入情

红体字——重点积累

第二段

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是,庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

【译文】可是我在这里居住,喜悦的感受多,悲怆的感受也多。在这以前,院子南北相通,成为一体。等到伯父、叔父们分家以后,院内设置了很多小门,(隔墙)到处都是。东家的狗对着西家叫,客人得越过厨房去吃饭,鸡在厅堂内栖宿。庭中开始是篱笆隔开,不久后又砌成了墙,一共变了两次。

诸父异爨

红体字——重点积累

第二段

家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓予曰: “某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀呱呱而泣。娘以指扣门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

【译文】家里有一个老妈妈,曾经在这里住过。这位老妈妈,是我死去的祖母的仆人,给两代人的喂过奶,死去的母亲(在世时)待她很好。轩的西边和内室相连,母亲曾经到轩中来。老妈妈时常对我说:“这地方,你母亲曾经站在这儿。”老妈妈还说:“你姐姐在我怀中,呱呱地哭着;你母亲用手指敲着房门说:‘孩子是冷呢?还是想吃东西呢?’我在门外一一回答。”(老妈妈)话未说完,我哭了,老妈妈也流下了眼泪。

老妪忆母

红体字——重点积累

第二段

余自束发读书轩中。一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”

【译文】我从15岁起就在轩中读书,有一天,祖母来看我,她说:“我的孩子,好长时间没见你的影子,怎么整天默默地呆在这里?真像个女孩子呀?”等到离开时,她用手关上门,自言自语地说:“我们家读书长期没有收到功效,这孩子取得成就是指日可待的了。”

大母励志

红体字——重点积累

第二段

顷之,持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

【译文】不一会儿,拿了一个象牙做的手板来,说:“这是我祖父太常公在宣德年间拿着去朝见皇帝时用的,日后你应当用它!”瞻视回顾先人留下的旧物,好象昨天刚发生的,真叫人禁不住要大哭一场。

长句子读五遍

第二段

此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之。

红体字——重点积累

第三段

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之能以足音辨人。轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。

【译文】轩的东边以前曾是厨房,人们到厨房去,必然从轩前经过,我关着窗门住在里边,时间长了,能根据脚步声辨别是谁。项脊轩一共遭过四次火灾,能够不被焚毁,大概是有神灵在保护着它吧。

红体字——重点积累

第四段

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。

【译文】我已经作了上面这篇志,过了五年,我的妻子嫁到我家来,她时常到轩中,向我问到一些古代的事情,有时靠着桌子学写字。妻子回娘家去省亲,(回来后)转述她的小妹妹们的话说:“听说姐姐家里有阁子,那么什么叫阁子呢?”从那以后又过了六年,我的妻子去世,小轩逐渐破败,也没修理。

红体字——重点积累

第四段

其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

【译文】此后又过了两年,我长时间卧病在床,闲暇无聊,就派人又修缮了南阁子,那规制和以前稍有不同。但从此后我多在外边,不常住在这里。

红体字——重点积累

第五段

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

【译文】院中有一棵枇杷树,是我妻子去世的那一年亲手种植的,今天已像巨伞一样高高耸立了。

诸父异爨

老妪忆母

大母励志

披文入情

回忆亡妻

分析细节,体悟悲情

合作探究:在对诸父、先妣、祖母、亡妻的追忆叙述中,有很多细节;细节可以与人、事、物、情相关。请以小组为单位选择其中的细节探究其描写的妙处。

描写伯父、叔父分家,从“东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅”可以看出分家之后家里一派凌乱之景

披文入情

分析细节,体悟悲情

迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

诸父异爨

从“内外”“往往”强调出家里门墙林立

“庭中始为篱,已为墙,凡再变矣”写出了随着时间的流逝,一个南北连通的大家族分崩离析

到处都是的门墙代表着兄弟之间的淡漠、隔阂与疏离

归氏一族到归有光之时家道日益衰落,面对诸父渐行渐远、家族分崩离析,他却无力挽回

借老妪之口来缅怀去世的母亲,有动作描写、语言描写——娘以指叩门扉曰:“儿寒乎?欲食乎?”归有光的姐姐在襁褓之中呱呱哭泣,娘亲此时在屋子西面的内室不能见到孩儿,但却急切地手扣门扉对女儿嘘寒问暖——是冷了,还是饿了?我们从中看到了一个关爱儿女的慈爱母亲形象,传达了作者对母亲的怀念。

披文入情

归有光的母亲一生为多子所苦,后为节育,听信奴仆偏方,喝下了田螺水,竟自此失声。听闻老妪说到母亲对儿女的嘘寒问暖,思及母亲失声后欲关爱儿女而不得,再加上多年对母亲的思念,内心该是何等的悲痛!

分析细节,体悟悲情

家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

老妪忆母

归有光8岁丧母:“正德八年五月二十三日,孺人(指归有光之母)卒。诸儿见家人泣,则随之泣。然犹以为母寝也,伤哉!于是家人延画工画,出二子,命之曰:鼻以上画有光,鼻以下画大姊。以二子肖母也。” ——《先妣事略》

披文入情

分析细节,体悟悲情

老妪忆母

8岁,是最需要母亲关爱的年纪,可母亲却骤然离世;8岁,还是一个不能领会生死的年纪,所以年少的他竟以为母亲是睡着了。写下这些文字时,归有光18岁。从8岁到18岁,“母亲”二字,也许他早已在心中千回次的咀嚼回味;从8岁到18岁,十年冷暖无人知;从8岁到18岁,夜半衾寒有谁问。而今听到老妪之言,对母亲的记忆从茫然无着变得渐次清晰。娘以指叩门扉,娘对儿嘘寒问暖,娘曾承受失语之痛,可我已十年不曾见得娘亲容颜,也再不能得见。

叙述祖母到轩中看望我一事,有语言——“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”有动作——以手阖门、持一象笏至。第一处语言描写—“孩儿,许久不见你的影子,怎么整天默默地呆在这里,像个女娃娃一样?”话语亲切、有趣,表面上是责备,实则让我们看到了一位年迈的祖母对孙儿的疼爱、关怀。“以手阖门”,动作轻微,生怕打扰到孙儿。从祖母的“自语”、手持象笏至的动作、离去前的再三叮咛中,我们读出了她对归有光苦读的赞许,更有对他的殷殷期盼和勉励。三处语言、两处动作,细腻平凡,但却把一位慈爱的祖母对孙儿的疼爱、赞许、期盼和勉励写得淋漓尽致,惟妙惟肖。

披文入情

分析细节,体悟悲情

余自束发,读书轩中,一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”顷之,持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

大母励志

在描写与亡妻轩中共处的生活场景中,我们读到夫妻二人和谐恩爱、琴瑟和鸣、伉俪情深。也许在妻去世后的无数个无眠的夜晚,他就在这树下独自回味两人曾经共度的美好时光,愁苦、相思、离情,百般滋味涌上心头。这树是他对妻子情感的化身。树愈繁茂,人离去愈久。时间愈久,思念愈深。树在人亡!物是人非!睹物思人,借景抒情,托物寄情,“不言情而情无限,言有尽而意无穷。”

披文入情

分析细节,体悟悲情

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。 庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

回忆亡妻

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

最打动人心的句子

归有光《项脊轩志》

项脊轩志

明 ● 归有光

学习目标

1.背诵全文

2.积累重点文言知识和文常

导读入情

梁启超,《庄子 人世间》:今吾朝受命而夕饮冰,我其内热与?表达自己内心之忧虑焦灼。

书斋雅趣

饮冰室

聊斋”是清代著名小说家蒲松龄的书斋名,相传,在书斋中,蒲松龄专设一茶棚请人来喝茶,伺机询问一些奇闻异事,然后把听来的这些事情加工润色记录下来,作为《聊斋志异》的素材。

聊斋

导读入情

归有光。一是说它屋小,如在项脊之间;二是因为作者的远祖归道隆曾在江苏太仓县的项脊泾住过,有“怀宗追远”之意;三、项脊是撑起一个人的重要部位,归有光也立下了通过读书撑起家族荣耀的志愿。

书斋雅趣

项脊轩

“志”是“记”的意思,是一种记事抒情的文体;

导读入情

归有光,明朝中期散文家,字熙甫,别号震川,又号项脊生,世称“震川先生”。

作者简介

归有光崇尚唐宋古文,其散文风格朴实,感情真挚,是明代“唐宋派”代表作家,被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”。

诵读明情

字音检测

项脊轩 庖

呱呱而泣 老妪

迨 先妣

象笏 爨

姊妹 扃牖

jǐ

páo

gū

yù

dài

bǐ

hù

cuàn

zǐ

jiōng yǒu

朗读文本,试着用量词来概括文本主要内容

( )间书斋

( )种感情

( )世变迁

( )个女人

( )件事情

红体字——重点积累

第一段

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注,每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏,前辟四窗, 垣墙周庭,以当南日;日影反照,室始洞然。

【译文】项脊轩,就是原来的南阁子。室内面积仅一丈见方,可容一个人居住。由于是一间百年老屋,灰尘和泥土常从屋顶上渗漏下来,下雨时雨水往下直灌。每次移动桌子,环顾四周没有可放置的地方。又加上屋门朝北开,不能得到阳光照射,太阳一过中午,屋里就暗了下来。我稍微加以修补,使它不从上面漏雨。在前面开了四扇窗户,砌上墙围住四周院子,用来挡住从南边射来的阳光,经日光反射,屋子里才明亮起来。

背诵提示:1.旧项脊轩(小、老、暗)

2.修葺(使之不漏、使之明亮)

第一段

又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。 借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐。万籁有声,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳。风移影动,珊珊可爱。

【译文】 在庭前又种上兰花、桂树、竹子等,旧时的栏杆,也增加了新的光彩(美)。借来的书堆满了书架,我在这里生活悠然自得,有时长啸或吟唱,有时静悄悄地独自端坐,自然界的一切声响都能清晰地听到,但庭前阶下异常寂静,小鸟不时飞下来啄食,人到它面前也不离开。在农历每月十五的晚上,明亮的月光照在墙上,月光下桂树的影子疏密错杂。微风吹来,花影摇动,美丽可爱。

背诵提示:1.装饰由外到内

2.品味修葺后项脊轩的新生活

朗读课文2-5段,请找出文章中直接表达作者情感的句子

披文入情

红体字——重点积累

第二段

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是,庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

【译文】可是我在这里居住,喜悦的感受多,悲怆的感受也多。在这以前,院子南北相通,成为一体。等到伯父、叔父们分家以后,院内设置了很多小门,(隔墙)到处都是。东家的狗对着西家叫,客人得越过厨房去吃饭,鸡在厅堂内栖宿。庭中开始是篱笆隔开,不久后又砌成了墙,一共变了两次。

诸父异爨

红体字——重点积累

第二段

家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓予曰: “某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀呱呱而泣。娘以指扣门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

【译文】家里有一个老妈妈,曾经在这里住过。这位老妈妈,是我死去的祖母的仆人,给两代人的喂过奶,死去的母亲(在世时)待她很好。轩的西边和内室相连,母亲曾经到轩中来。老妈妈时常对我说:“这地方,你母亲曾经站在这儿。”老妈妈还说:“你姐姐在我怀中,呱呱地哭着;你母亲用手指敲着房门说:‘孩子是冷呢?还是想吃东西呢?’我在门外一一回答。”(老妈妈)话未说完,我哭了,老妈妈也流下了眼泪。

老妪忆母

红体字——重点积累

第二段

余自束发读书轩中。一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”

【译文】我从15岁起就在轩中读书,有一天,祖母来看我,她说:“我的孩子,好长时间没见你的影子,怎么整天默默地呆在这里?真像个女孩子呀?”等到离开时,她用手关上门,自言自语地说:“我们家读书长期没有收到功效,这孩子取得成就是指日可待的了。”

大母励志

红体字——重点积累

第二段

顷之,持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

【译文】不一会儿,拿了一个象牙做的手板来,说:“这是我祖父太常公在宣德年间拿着去朝见皇帝时用的,日后你应当用它!”瞻视回顾先人留下的旧物,好象昨天刚发生的,真叫人禁不住要大哭一场。

长句子读五遍

第二段

此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之。

红体字——重点积累

第三段

轩东故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之能以足音辨人。轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。

【译文】轩的东边以前曾是厨房,人们到厨房去,必然从轩前经过,我关着窗门住在里边,时间长了,能根据脚步声辨别是谁。项脊轩一共遭过四次火灾,能够不被焚毁,大概是有神灵在保护着它吧。

红体字——重点积累

第四段

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。

【译文】我已经作了上面这篇志,过了五年,我的妻子嫁到我家来,她时常到轩中,向我问到一些古代的事情,有时靠着桌子学写字。妻子回娘家去省亲,(回来后)转述她的小妹妹们的话说:“听说姐姐家里有阁子,那么什么叫阁子呢?”从那以后又过了六年,我的妻子去世,小轩逐渐破败,也没修理。

红体字——重点积累

第四段

其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。

【译文】此后又过了两年,我长时间卧病在床,闲暇无聊,就派人又修缮了南阁子,那规制和以前稍有不同。但从此后我多在外边,不常住在这里。

红体字——重点积累

第五段

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

【译文】院中有一棵枇杷树,是我妻子去世的那一年亲手种植的,今天已像巨伞一样高高耸立了。

诸父异爨

老妪忆母

大母励志

披文入情

回忆亡妻

分析细节,体悟悲情

合作探究:在对诸父、先妣、祖母、亡妻的追忆叙述中,有很多细节;细节可以与人、事、物、情相关。请以小组为单位选择其中的细节探究其描写的妙处。

描写伯父、叔父分家,从“东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅”可以看出分家之后家里一派凌乱之景

披文入情

分析细节,体悟悲情

迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。

诸父异爨

从“内外”“往往”强调出家里门墙林立

“庭中始为篱,已为墙,凡再变矣”写出了随着时间的流逝,一个南北连通的大家族分崩离析

到处都是的门墙代表着兄弟之间的淡漠、隔阂与疏离

归氏一族到归有光之时家道日益衰落,面对诸父渐行渐远、家族分崩离析,他却无力挽回

借老妪之口来缅怀去世的母亲,有动作描写、语言描写——娘以指叩门扉曰:“儿寒乎?欲食乎?”归有光的姐姐在襁褓之中呱呱哭泣,娘亲此时在屋子西面的内室不能见到孩儿,但却急切地手扣门扉对女儿嘘寒问暖——是冷了,还是饿了?我们从中看到了一个关爱儿女的慈爱母亲形象,传达了作者对母亲的怀念。

披文入情

归有光的母亲一生为多子所苦,后为节育,听信奴仆偏方,喝下了田螺水,竟自此失声。听闻老妪说到母亲对儿女的嘘寒问暖,思及母亲失声后欲关爱儿女而不得,再加上多年对母亲的思念,内心该是何等的悲痛!

分析细节,体悟悲情

家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”妪又曰:“汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。

老妪忆母

归有光8岁丧母:“正德八年五月二十三日,孺人(指归有光之母)卒。诸儿见家人泣,则随之泣。然犹以为母寝也,伤哉!于是家人延画工画,出二子,命之曰:鼻以上画有光,鼻以下画大姊。以二子肖母也。” ——《先妣事略》

披文入情

分析细节,体悟悲情

老妪忆母

8岁,是最需要母亲关爱的年纪,可母亲却骤然离世;8岁,还是一个不能领会生死的年纪,所以年少的他竟以为母亲是睡着了。写下这些文字时,归有光18岁。从8岁到18岁,“母亲”二字,也许他早已在心中千回次的咀嚼回味;从8岁到18岁,十年冷暖无人知;从8岁到18岁,夜半衾寒有谁问。而今听到老妪之言,对母亲的记忆从茫然无着变得渐次清晰。娘以指叩门扉,娘对儿嘘寒问暖,娘曾承受失语之痛,可我已十年不曾见得娘亲容颜,也再不能得见。

叙述祖母到轩中看望我一事,有语言——“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”有动作——以手阖门、持一象笏至。第一处语言描写—“孩儿,许久不见你的影子,怎么整天默默地呆在这里,像个女娃娃一样?”话语亲切、有趣,表面上是责备,实则让我们看到了一位年迈的祖母对孙儿的疼爱、关怀。“以手阖门”,动作轻微,生怕打扰到孙儿。从祖母的“自语”、手持象笏至的动作、离去前的再三叮咛中,我们读出了她对归有光苦读的赞许,更有对他的殷殷期盼和勉励。三处语言、两处动作,细腻平凡,但却把一位慈爱的祖母对孙儿的疼爱、赞许、期盼和勉励写得淋漓尽致,惟妙惟肖。

披文入情

分析细节,体悟悲情

余自束发,读书轩中,一日,大母过余曰:“吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:“吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”顷之,持一象笏至,曰:“此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。

大母励志

在描写与亡妻轩中共处的生活场景中,我们读到夫妻二人和谐恩爱、琴瑟和鸣、伉俪情深。也许在妻去世后的无数个无眠的夜晚,他就在这树下独自回味两人曾经共度的美好时光,愁苦、相思、离情,百般滋味涌上心头。这树是他对妻子情感的化身。树愈繁茂,人离去愈久。时间愈久,思念愈深。树在人亡!物是人非!睹物思人,借景抒情,托物寄情,“不言情而情无限,言有尽而意无穷。”

披文入情

分析细节,体悟悲情

余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。 庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。

回忆亡妻