6.1 光电效应及其解释(教学课件) 高中物理鲁科版(2019)选择性必修第三册(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 6.1 光电效应及其解释(教学课件) 高中物理鲁科版(2019)选择性必修第三册(35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 41.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 09:03:01 | ||

图片预览

文档简介

第一节 光电效应及其解释

教学课件

Teaching Courseware

20XX.XX.XX

第六章 波粒二象性

高中物理鲁科版(2019)选择性必修第三册

PART.1

PART.2

PART.3

PART.4

素养目标

新课讲解

新课导入

经典例题

目录

CONTENTS

PART.2

PART.4

课堂练习

课堂小结

新课导入

红外遥控器切换电视频道

扫码支付

光伏发电

观察并思考,这些是怎么做到的?

其实这些应用都与光电效应有关。那什么是光电效应呢?

新课讲解

New lesson explanation

新课讲解

一、光电效应

普朗克的能量子说:

带电微粒辐射或吸收能量时,是一份一份地辐射或吸收的,每一份叫做一个能量子,每一个能量子的能量

ε=hν

h为普朗克常量:h=6.626×10-34J·s

光的本质是什么?

新课讲解

重新提出“光的粒子性”

光是电磁波,它能很好地解释光的干涉、衍射等现象,但是,光的波动说并不能成功地说明光的所有现象。早在1887年赫兹在做电磁的实验时,就偶然发现了一个后来被称作光电效应的现象,这个现象使光的波动说遇到了无法克服的困难.

赫兹

新课讲解

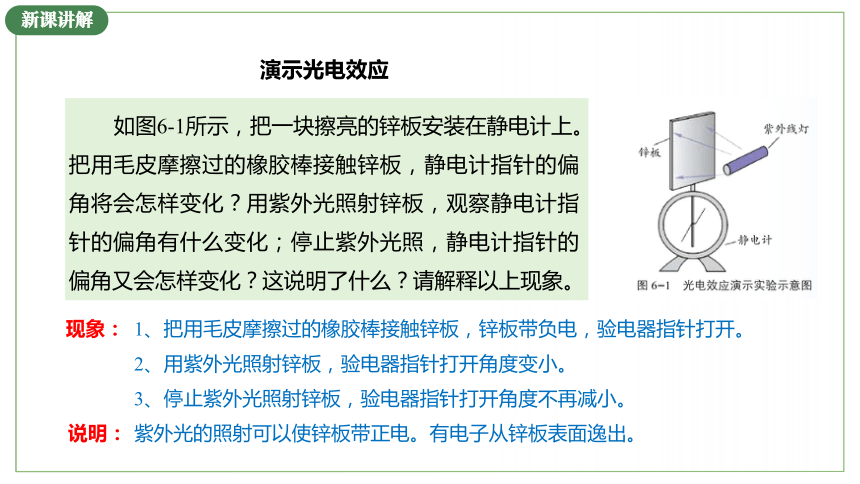

演示光电效应

如图6-1所示,把一块擦亮的锌板安装在静电计上。把用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,静电计指针的偏角将会怎样变化?用紫外光照射锌板,观察静电计指针的偏角有什么变化;停止紫外光照,静电计指针的偏角又会怎样变化?这说明了什么?请解释以上现象。

现象:

1、把用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,锌板带负电,验电器指针打开。

2、用紫外光照射锌板,验电器指针打开角度变小。

3、停止紫外光照射锌板,验电器指针打开角度不再减小。

说明:

紫外光的照射可以使锌板带正电。有电子从锌板表面逸出。

新课讲解

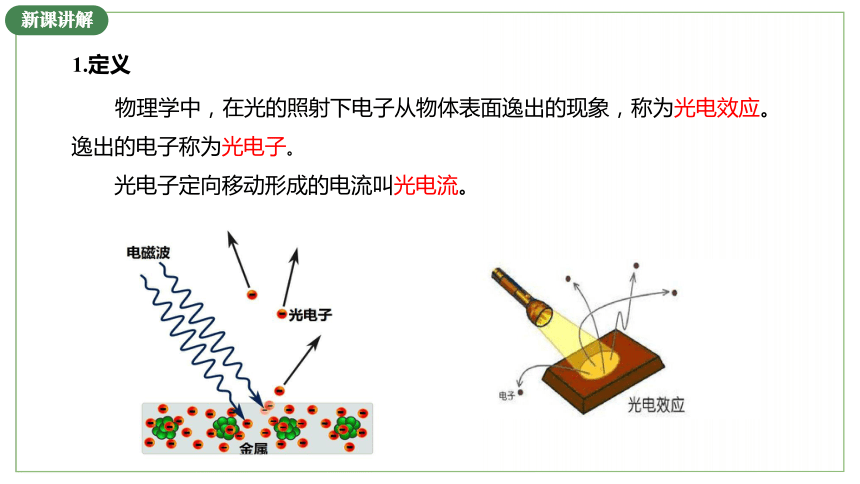

1.定义

物理学中,在光的照射下电子从物体表面逸出的现象,称为光电效应。逸出的电子称为光电子。

光电子定向移动形成的电流叫光电流。

新课讲解

实验

图为一种典型的光电管结构示意图,抽成真空的玻璃管内密封有阴极和阳极,在阴极表面涂有某种金属材料,当受到光照射时产生光电子。

(1)研究目的:

光电效应中电子发射情况与照射光的强弱、光的颜色(频率)等物理量之间的关系。

新课讲解

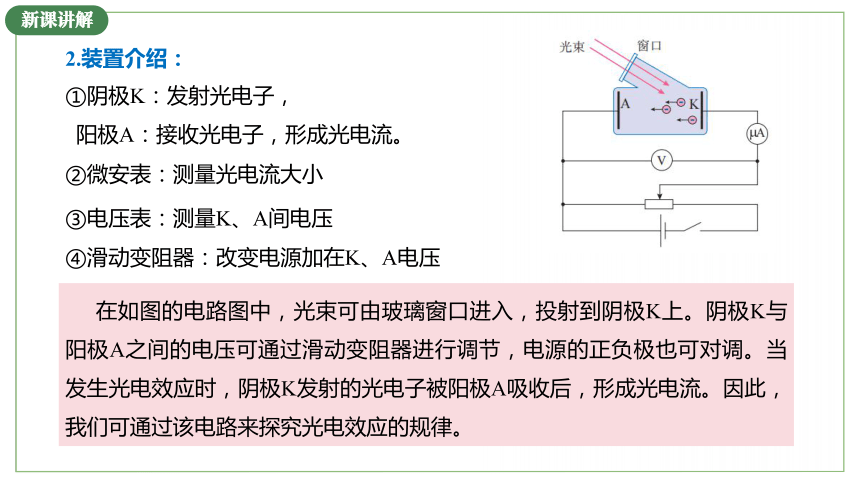

2.装置介绍:

①阴极K:发射光电子,

阳极A:接收光电子,形成光电流。

②微安表:测量光电流大小

③电压表:测量K、A间电压

④滑动变阻器:改变电源加在K、A电压

在如图的电路图中,光束可由玻璃窗口进入,投射到阴极K上。阴极K与阳极A之间的电压可通过滑动变阻器进行调节,电源的正负极也可对调。当发生光电效应时,阴极K发射的光电子被阳极A吸收后,形成光电流。因此,我们可通过该电路来探究光电效应的规律。

新课讲解

(1)用不同频率的光照射阴极,并调节光的强度,观察到什么现象?

(2)保持光照条件不变,调节滑动变阻器,逐渐提高电压,观察光电流是否随电压变化而发生变化。

(3)把电源的正负极对调,重复上述实验,观察实验现象。

记录上述实验数据、观察实验结果并进行分析,看一看有哪些规律。

新课讲解

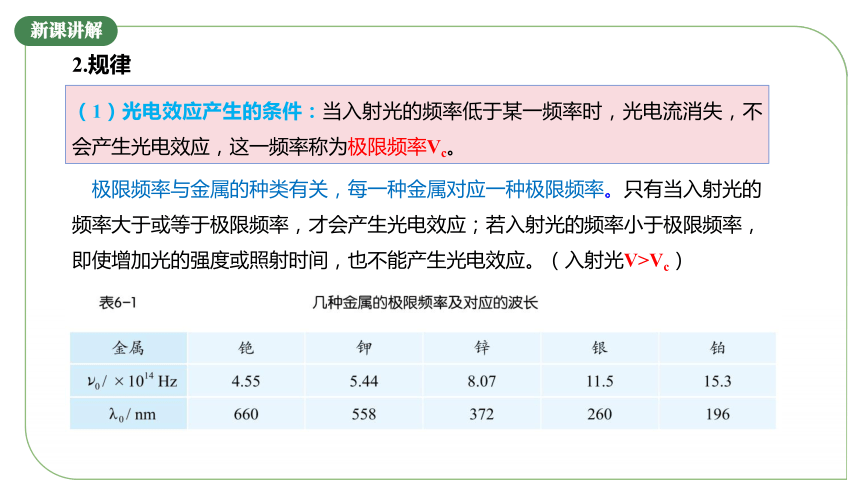

2.规律

(1)光电效应产生的条件:当入射光的频率低于某一频率时,光电流消失,不会产生光电效应,这一频率称为极限频率Vc。

极限频率与金属的种类有关,每一种金属对应一种极限频率。只有当入射光的频率大于或等于极限频率,才会产生光电效应;若入射光的频率小于极限频率,即使增加光的强度或照射时间,也不能产生光电效应。(入射光V>Vc)

新课讲解

(2)瞬时性:从光照射到金属表面至产生光电效应间隔的时间很短,通常在10-9s内。

(3)饱和电流:产生光电效应时,在光照强度不变的情况下,光电流随电压的增大而增大,当电流增大到一定值后,即使电压再增大,电流也不再增加,达到一个饱和值,即为饱和电流Im。在光频率不变的情况下,入射光越强,单位时间内逸出的电子数也越多,饱和电流越大。

新课讲解

(4)遏止电压:阴极逸出的光电子具有初动能,因此在外加电压调到零时仍有光电流。如果施加反向电压,在电压较低时也还有光电流,只有当反向电压大于某一值时,光电流才为零,这一电压值称为遏止电压Uc。

遏止电压UC与光电子最大初动能满足的关系为:

光电子最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关。入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大。

新课讲解

光电效应的解释中的疑难

按照光的电磁理论,应得出以下结论:

①不管光的频率如何,只要光足够强,电子都可获得足够能量从而逸出表面,不应存在截止频率 ;

②光越强,光电子的初动能应该越大,所以遏止电压UC应与光的强弱有关 ;

③如果光很弱,按经典电磁理论估算,电子需几分钟到十几分钟的时间才能获得逸出表面所需的能量,这个时间远远大于10-9 S。

以上三个结论都与实验结果相矛盾的,所以无法用经典的波动理论来解释光电效应。

新课讲解

爱因斯坦根据普朗克的量子理论提出了光量子的概念。

二、爱因斯坦的光电效应理论

看似连续的光实际上是由个数有限、分立于空间的光子组成,每个光子的能量为 hv(h是普朗克常量,其值为6.63×10-34J·s,v是光的频率)。光照到金属板时,光子的能量传递给电子,若这份能量等于或是大于电子逸出金属表面所需的功(W),刚就会发生光效应现象。多出来的能量则转化为电子离开时的动能(12????????2)。

?

新课讲解

①逸出功:金属表面上的电子逸出时要克服金属原子核的引力所做功.

②光电效应方程:hν=W+Ek

(1)解释极限频率:

图像横截距表示极限频率

(2)解释饱和电流:对于同种频率的光,光较强时,单位时间内照射到金属表面的 光子数较多,因而饱和电流较大。

有光电子射出时

新课讲解

(3)解释遏止电压和最大初动能:

和 UC 与光的频率成正相关,

与光强无关!还与金属逸出功有关。

(4)遏止电压 Uc 与光的频率v和逸出功 W的关系

新课讲解

用爱因斯坦光子理论可很好地解释光电效应。

光照射到金属表面时,只有一部分电子吸收光子的能量。从光电效应方程可看出,电子吸收了光子的能量后,如果光子能量hv大于逸出功W,电子就可逸出金属表面;如果光子能量小于逸出功,电子则不能逸出金属表面,即使增加光的强度或照射时间,也不能使电子逸出金属表面。这是因为增大光的强度,只是增加了吸收光子能量的电子数,单个电子吸收的光子能量仍为hv,所以电子仍不能逸出金属表面;若增加光照射的时间,因为一个电子吸收一个光子后,在极短的时间内就可把能量传递给其他粒子,所以电子不可能通过能量积累逸出金属表面。

只要光的频率大于或等于极限频率,电子吸收一个光子的能量就可逸出金属表面,所以光照射到金属表面就可立即产生光电效应。光的强度增加,单位时间内到达金属表面的光子数增多,单位时间内吸收光子的电子数增多,逸出金属表面的电子数也增多。

尽管每种金属的逸出功是确定的,但电子吸收光子的能量后,向金属表面运动经过的路径不同,中途损失的能量也不同,所以电子逸出金属表面时的动能不同,直接从金属表面逸出的电子动能最大。

新课讲解

三、康普顿效应

光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射

夜晚,人们看到的探照灯或激光的光柱是空气中的微粒对光散射形成的。

新课讲解

光的波动理论认为,散射光频率应等于入射光频率。入射波长与散射波长应相等。

康普顿

美国物理学家康普顿研究了X射线通过石墨等较轻物质产生的散射现象,发现散射谱线中除了有波长与原波长相同的成分外,还有波长较长的成分,这种现象称为康普顿效应。

康普顿假设电子是自由电子,当光子与电子相互作用时,其过程可视为弹性碰撞,既遵守能量守恒定律,又遵守动量守恒定律。在碰撞中光子将能量hv的一部分传递给了电子,光子的能量减少,波长变长,如图6-8所示。

康普顿提出的理论与实验结果相符,从而进一步说明光具有粒子性。

新课讲解

四、波粒二象性

光子既有粒子的特征,又有波的特征,即光具有波粒二象性。

玻恩用概率波很好地解释了光的波粒二象性。

用很弱的光做双缝干涉实验

无规律

明暗条纹

上述现象可这样解释:光波是一种概率波,光子出现在哪个位置,受概率支配。单个光子出现在哪个位置是随机的,因此少量光子形成的光点是无规律的。当有大量光子时,概率大的位置出现的光子多,形成亮条纹;概率小的位置出现的光子少,形成暗条纹。

新课讲解

荷兰物理学家惠更斯是光的的代表,他认为光是某种振动,以波的形式向周围传播。英国科学家托马斯·杨用光的波动理论解释了光的干涉现象,并成功地通过实验实现了两束光的干涉,为光的波动理论提供了实验证据。法国科学家菲涅耳进一步发展了光的波动理论,定量计算了光通过狭窄物体和小缝隙所产生的衍射光强分布,结论与实验结果一致。麦克斯韦提出的光是一种电磁波的学说,将光的波动说发展到了相当完美的地步。光电效应并没有否定光是一种波。

光在与电子等物质相互作用时更多地表现为粒子性,在传播过程中更多地表现为波动性。

课堂练习

Classroom Practice

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

5.光电效应实验中,若用频率相同、强度不同的光分别照射光电管的阴极形成光电流,那么在下列光电流与电压的关系图像中,正确的是( )

C

课堂练习

感谢观看

THANK YOU

教学课件

Teaching Courseware

20XX.XX.XX

第六章 波粒二象性

高中物理鲁科版(2019)选择性必修第三册

PART.1

PART.2

PART.3

PART.4

素养目标

新课讲解

新课导入

经典例题

目录

CONTENTS

PART.2

PART.4

课堂练习

课堂小结

新课导入

红外遥控器切换电视频道

扫码支付

光伏发电

观察并思考,这些是怎么做到的?

其实这些应用都与光电效应有关。那什么是光电效应呢?

新课讲解

New lesson explanation

新课讲解

一、光电效应

普朗克的能量子说:

带电微粒辐射或吸收能量时,是一份一份地辐射或吸收的,每一份叫做一个能量子,每一个能量子的能量

ε=hν

h为普朗克常量:h=6.626×10-34J·s

光的本质是什么?

新课讲解

重新提出“光的粒子性”

光是电磁波,它能很好地解释光的干涉、衍射等现象,但是,光的波动说并不能成功地说明光的所有现象。早在1887年赫兹在做电磁的实验时,就偶然发现了一个后来被称作光电效应的现象,这个现象使光的波动说遇到了无法克服的困难.

赫兹

新课讲解

演示光电效应

如图6-1所示,把一块擦亮的锌板安装在静电计上。把用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,静电计指针的偏角将会怎样变化?用紫外光照射锌板,观察静电计指针的偏角有什么变化;停止紫外光照,静电计指针的偏角又会怎样变化?这说明了什么?请解释以上现象。

现象:

1、把用毛皮摩擦过的橡胶棒接触锌板,锌板带负电,验电器指针打开。

2、用紫外光照射锌板,验电器指针打开角度变小。

3、停止紫外光照射锌板,验电器指针打开角度不再减小。

说明:

紫外光的照射可以使锌板带正电。有电子从锌板表面逸出。

新课讲解

1.定义

物理学中,在光的照射下电子从物体表面逸出的现象,称为光电效应。逸出的电子称为光电子。

光电子定向移动形成的电流叫光电流。

新课讲解

实验

图为一种典型的光电管结构示意图,抽成真空的玻璃管内密封有阴极和阳极,在阴极表面涂有某种金属材料,当受到光照射时产生光电子。

(1)研究目的:

光电效应中电子发射情况与照射光的强弱、光的颜色(频率)等物理量之间的关系。

新课讲解

2.装置介绍:

①阴极K:发射光电子,

阳极A:接收光电子,形成光电流。

②微安表:测量光电流大小

③电压表:测量K、A间电压

④滑动变阻器:改变电源加在K、A电压

在如图的电路图中,光束可由玻璃窗口进入,投射到阴极K上。阴极K与阳极A之间的电压可通过滑动变阻器进行调节,电源的正负极也可对调。当发生光电效应时,阴极K发射的光电子被阳极A吸收后,形成光电流。因此,我们可通过该电路来探究光电效应的规律。

新课讲解

(1)用不同频率的光照射阴极,并调节光的强度,观察到什么现象?

(2)保持光照条件不变,调节滑动变阻器,逐渐提高电压,观察光电流是否随电压变化而发生变化。

(3)把电源的正负极对调,重复上述实验,观察实验现象。

记录上述实验数据、观察实验结果并进行分析,看一看有哪些规律。

新课讲解

2.规律

(1)光电效应产生的条件:当入射光的频率低于某一频率时,光电流消失,不会产生光电效应,这一频率称为极限频率Vc。

极限频率与金属的种类有关,每一种金属对应一种极限频率。只有当入射光的频率大于或等于极限频率,才会产生光电效应;若入射光的频率小于极限频率,即使增加光的强度或照射时间,也不能产生光电效应。(入射光V>Vc)

新课讲解

(2)瞬时性:从光照射到金属表面至产生光电效应间隔的时间很短,通常在10-9s内。

(3)饱和电流:产生光电效应时,在光照强度不变的情况下,光电流随电压的增大而增大,当电流增大到一定值后,即使电压再增大,电流也不再增加,达到一个饱和值,即为饱和电流Im。在光频率不变的情况下,入射光越强,单位时间内逸出的电子数也越多,饱和电流越大。

新课讲解

(4)遏止电压:阴极逸出的光电子具有初动能,因此在外加电压调到零时仍有光电流。如果施加反向电压,在电压较低时也还有光电流,只有当反向电压大于某一值时,光电流才为零,这一电压值称为遏止电压Uc。

遏止电压UC与光电子最大初动能满足的关系为:

光电子最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关。入射光的频率越高,光电子的最大初动能越大。

新课讲解

光电效应的解释中的疑难

按照光的电磁理论,应得出以下结论:

①不管光的频率如何,只要光足够强,电子都可获得足够能量从而逸出表面,不应存在截止频率 ;

②光越强,光电子的初动能应该越大,所以遏止电压UC应与光的强弱有关 ;

③如果光很弱,按经典电磁理论估算,电子需几分钟到十几分钟的时间才能获得逸出表面所需的能量,这个时间远远大于10-9 S。

以上三个结论都与实验结果相矛盾的,所以无法用经典的波动理论来解释光电效应。

新课讲解

爱因斯坦根据普朗克的量子理论提出了光量子的概念。

二、爱因斯坦的光电效应理论

看似连续的光实际上是由个数有限、分立于空间的光子组成,每个光子的能量为 hv(h是普朗克常量,其值为6.63×10-34J·s,v是光的频率)。光照到金属板时,光子的能量传递给电子,若这份能量等于或是大于电子逸出金属表面所需的功(W),刚就会发生光效应现象。多出来的能量则转化为电子离开时的动能(12????????2)。

?

新课讲解

①逸出功:金属表面上的电子逸出时要克服金属原子核的引力所做功.

②光电效应方程:hν=W+Ek

(1)解释极限频率:

图像横截距表示极限频率

(2)解释饱和电流:对于同种频率的光,光较强时,单位时间内照射到金属表面的 光子数较多,因而饱和电流较大。

有光电子射出时

新课讲解

(3)解释遏止电压和最大初动能:

和 UC 与光的频率成正相关,

与光强无关!还与金属逸出功有关。

(4)遏止电压 Uc 与光的频率v和逸出功 W的关系

新课讲解

用爱因斯坦光子理论可很好地解释光电效应。

光照射到金属表面时,只有一部分电子吸收光子的能量。从光电效应方程可看出,电子吸收了光子的能量后,如果光子能量hv大于逸出功W,电子就可逸出金属表面;如果光子能量小于逸出功,电子则不能逸出金属表面,即使增加光的强度或照射时间,也不能使电子逸出金属表面。这是因为增大光的强度,只是增加了吸收光子能量的电子数,单个电子吸收的光子能量仍为hv,所以电子仍不能逸出金属表面;若增加光照射的时间,因为一个电子吸收一个光子后,在极短的时间内就可把能量传递给其他粒子,所以电子不可能通过能量积累逸出金属表面。

只要光的频率大于或等于极限频率,电子吸收一个光子的能量就可逸出金属表面,所以光照射到金属表面就可立即产生光电效应。光的强度增加,单位时间内到达金属表面的光子数增多,单位时间内吸收光子的电子数增多,逸出金属表面的电子数也增多。

尽管每种金属的逸出功是确定的,但电子吸收光子的能量后,向金属表面运动经过的路径不同,中途损失的能量也不同,所以电子逸出金属表面时的动能不同,直接从金属表面逸出的电子动能最大。

新课讲解

三、康普顿效应

光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变,这种现象叫做光的散射

夜晚,人们看到的探照灯或激光的光柱是空气中的微粒对光散射形成的。

新课讲解

光的波动理论认为,散射光频率应等于入射光频率。入射波长与散射波长应相等。

康普顿

美国物理学家康普顿研究了X射线通过石墨等较轻物质产生的散射现象,发现散射谱线中除了有波长与原波长相同的成分外,还有波长较长的成分,这种现象称为康普顿效应。

康普顿假设电子是自由电子,当光子与电子相互作用时,其过程可视为弹性碰撞,既遵守能量守恒定律,又遵守动量守恒定律。在碰撞中光子将能量hv的一部分传递给了电子,光子的能量减少,波长变长,如图6-8所示。

康普顿提出的理论与实验结果相符,从而进一步说明光具有粒子性。

新课讲解

四、波粒二象性

光子既有粒子的特征,又有波的特征,即光具有波粒二象性。

玻恩用概率波很好地解释了光的波粒二象性。

用很弱的光做双缝干涉实验

无规律

明暗条纹

上述现象可这样解释:光波是一种概率波,光子出现在哪个位置,受概率支配。单个光子出现在哪个位置是随机的,因此少量光子形成的光点是无规律的。当有大量光子时,概率大的位置出现的光子多,形成亮条纹;概率小的位置出现的光子少,形成暗条纹。

新课讲解

荷兰物理学家惠更斯是光的的代表,他认为光是某种振动,以波的形式向周围传播。英国科学家托马斯·杨用光的波动理论解释了光的干涉现象,并成功地通过实验实现了两束光的干涉,为光的波动理论提供了实验证据。法国科学家菲涅耳进一步发展了光的波动理论,定量计算了光通过狭窄物体和小缝隙所产生的衍射光强分布,结论与实验结果一致。麦克斯韦提出的光是一种电磁波的学说,将光的波动说发展到了相当完美的地步。光电效应并没有否定光是一种波。

光在与电子等物质相互作用时更多地表现为粒子性,在传播过程中更多地表现为波动性。

课堂练习

Classroom Practice

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

课堂练习

5.光电效应实验中,若用频率相同、强度不同的光分别照射光电管的阴极形成光电流,那么在下列光电流与电压的关系图像中,正确的是( )

C

课堂练习

感谢观看

THANK YOU

同课章节目录

- 第1章 静电力与电场强度

- 第1节 静电的产生及其微观解释

- 第2节 库仑定律

- 第3节 电场与电场强度

- 第4节 点电荷的电场 匀强电场

- 第5节 静电的利用与防护

- 第2章 电势能与电势差

- 第1节 静电力做功与电势能

- 第2节 电势与等势面

- 第3节 电势差与电场强度的关系

- 第4节 带电粒子在电场中的运动

- 第5节 科学探究:电容器

- 第3章 恒定电流

- 第1节 电流

- 第2节 电阻

- 第3节 电功与电热

- 第4节 串联电路和并联电路

- 第5节 科学测量:长度的测量及测量工具的选用

- 第6节 科学测量:金属丝的电阻率

- 第4章 闭合电路欧姆定律与科学用电

- 第1节 闭合电路欧姆定律

- 第2节 科学测量:电源的电动势和内阻

- 第3节 科学测量:用多用电表测量电学量

- 第4节 科学用电

- 第5章 初识电磁场与电磁波

- 第1节 磁场及其描述

- 第2节 电磁感应现象及其应用

- 第3节 初识电磁波及其应用

- 第4节 初识光量子与量子世界

- 第6章 能源与可持续发展

- 第1节 能量的多种形式

- 第2节 能量的转化与守恒

- 第3节 珍惜大自然