1.3.1元素周期表的应用(教学课件)(共29张PPT)_高中化学鲁科版必修二(2019)

文档属性

| 名称 | 1.3.1元素周期表的应用(教学课件)(共29张PPT)_高中化学鲁科版必修二(2019) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 31.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-07 22:55:49 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第一章 原子结构元素周期律

第三节 元素周期表的应用

1.3.1 认识同周期元素性质的递变规律

核心素养目标

宏观辨识与微观探析:

能从宏观上认识有机合成的概念、任务及产物在各领域的应用,从微观层面理解有机反应中碳骨架构建和官能团转化的本质。

证据推理与模型认知:

通过对有机合成实例的分析,如典例中起始原料的选择、合成路线的设计,依据有机反应规律和物质结构特点进行推理,构建逆合成分析法的思维模型。

科学态度与社会责任:

识有机合成在工业、农业、国防、医药卫生等领域的重要作用,培养学生对化学学科的认同感。让学生理解有机合成遵循的原则,关注合成过程中的环保、安全等问题,增强社会责任感

重点

掌握构建碳骨架和官能团转化的方法及相关反应

理解逆合成分析法的原理,学会运用该方法设计简单有机合成路线

熟悉一元、二元、芳香族化合物等常见合成路线,了解酚羟基、氨基、醇羟基、碳碳双键、醛基等官能团的保护方法

难点

综合运用构建碳骨架和官能团转化知识,结合逆合成分析法,设计较为复杂的有机合成路线。

有机合成原则的应用。

根据不同的合成目标和反应条件,准确选择合适的官能团保护方法,

课前导入

课前导入

元素周期律的发现和元素周期表的诞生,开创了化学科学的新纪元。从此,人们对丰富多彩的物质世界的认识更加系统。利用元素周期表,人们不仅可以系统地总结已有的元素及其化合物知识,而且可以结合原子结构的知识研究元素及其化合物性质的递变规律,并在此基础上预测未被发现的新物质的性质,继而把它们合成出来并加以应用。

01

认识同周期元素性质的递变规律

联想·质疑

门捷列夫在批判地继承前人工作的基础上,对大量实验事实进行了订正、分析和概括,总结出元素周期律。门捷列夫根据元素周期律编制了第一张元素周期表,把当时已经发现的 63 种元素全部列入表中,从而初步完成了使元素系统化的任务。他还在表中留下空位,预言了类似硼、铝、硅的未知元素(门捷列夫分别称它们为“类硼”“类铝”和“类硅”,即后来发现的钪、镓、锗)的性质,并指出当时测定的某些元素原子量的数值有错误。若干年后,他的预言都得到了证实。

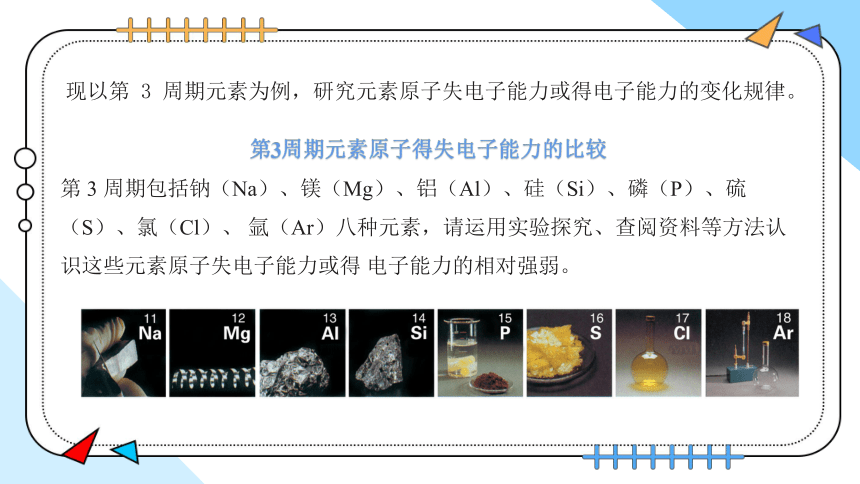

现以第 3 周期元素为例,研究元素原子失电子能力或得电子能力的变化规律。

第3周期元素原子得失电子能力的比较

第 3 周期包括钠(Na)、镁(Mg)、铝(Al)、硅(Si)、磷(P)、硫(S)、氯(Cl)、 氩(Ar)八种元素,请运用实验探究、查阅资料等方法认识这些元素原子失电子能力或得 电子能力的相对强弱。

实验探究

实验目的:比较钠、镁、铝三种元素原子失电子能力的相对强弱。

实验用品:金属钠(切成小块),表面积相同的镁条和铝条,稀盐酸,NaOH 溶液,MgCl2 溶液,AlCl3 溶液,蒸馏水;烧杯,试管,表面皿,酒精灯,试管夹,小刀,镊子,玻璃片,滤纸等。

注意事项:◆实验时应佩戴护目镜。

◆取用金属钠时,用镊子取出一小块,用滤纸吸干表面的煤油,将其放在玻璃片上,用小刀切下绿豆粒大小使用。

◆有金属钠参与的反应,须在烧杯中进行。将金属钠放入盛有试剂的烧杯后,应立即盖上表面皿。

实验探究

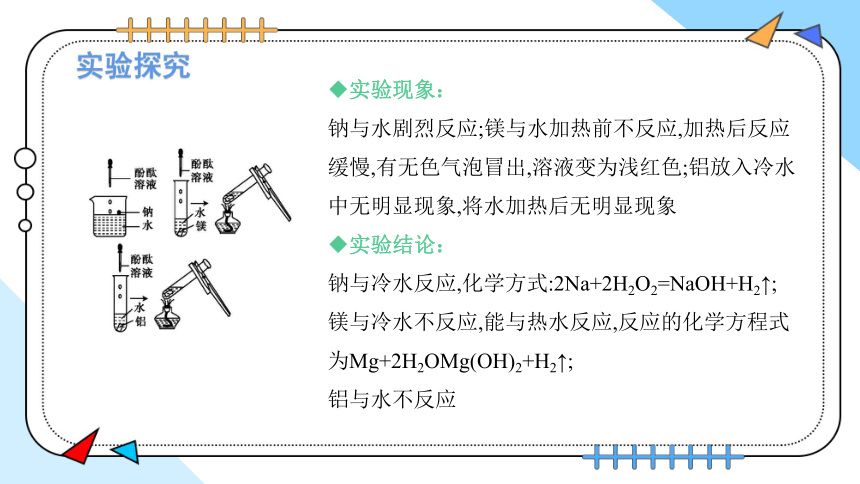

◆实验现象:

钠与水剧烈反应;镁与水加热前不反应,加热后反应缓慢,有无色气泡冒出,溶液变为浅红色;铝放入冷水中无明显现象,将水加热后无明显现象

◆实验结论:

钠与冷水反应,化学方式:2Na+2H2O2=NaOH+H2↑;

镁与冷水不反应,能与热水反应,反应的化学方程式为Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑;

铝与水不反应

实验探究

◆实验现象:

两支试管内都有无色气泡冒出,但放镁条的试管中生成气体的速率较大

◆实验结论:

镁、铝都能置换出酸中的氢,但镁条更容易,反应的化学方程式分别为

Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑

实验探究

◆实验现象:

加入NaOH溶液后产生白色沉淀,把沉淀分成两等份,其中一份加入稀盐酸,沉淀溶解,另一份加入NaOH溶液,沉淀不溶解

◆实验结论:

碱性由强到弱的顺序为

NaOH>Mg(OH)2

实验探究

◆实验现象:

加入NaOH溶液后产生白色沉淀,把沉淀分成两等份,其中一份加入稀盐酸,沉淀溶解,另一份加入NaOH溶液,沉淀溶解

◆实验结论:

碱性由强到弱的顺序为

NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3

钠、镁、铝元素原子失电子能力:

Na>Mg>Al

阅读探究

请阅读以下材料,从中获取证据,验证你对硅、磷、硫、氯等元素原子得电子能力相对强弱的预测。

硅的最高价氧化物(SiO2)对应的水化物是硅酸(H2SiO3)。硅酸难溶于水,是一种很弱的酸。

磷的最高价氧化物(P2O5)对应的水化物是磷酸(H3PO4)。磷酸属于中强酸。磷蒸气与氢气能反应生成气态氢化物——磷化氢(PH3)。

硫的最高价氧化物(SO3)对应的水化物是硫酸(H2SO4)。硫酸是一种强酸。硫在加热时能与氢气反应生成气态氢化物——硫化氢(H2S)。硫化氢在较高温度时可以分解。

氯的最高价氧化物(Cl2O7)对应的水化物是高氯酸(HClO4)。高氯酸的酸性比硫酸强。氯气与氢气能在光照或点燃的条件下反应生成稳定的气态氢化物——氯化氢。

思路引导

通过单质与氢气的反应、最高价氧化物对应水化物的酸性比较元素原子的得电子能力

利用有关物质的性质来判断元素原子得电子能力的强弱时,可以采用下列方法:

1. 比较元素的单质与氢气化合的难易程度,以及所生成的气态氢化物的稳定性。 一般来说,反应越容易进行,生成的气态氢化物越稳定,表明元素原子得电子的能力越强。

2. 比较元素最高价氧化物对应水化物的酸性。一般来说,一种元素最高价氧化物对应水化物的酸性越强,表明这种元素原子得电子的能力越强。

硅、磷、硫、氯原子得电子能力的比较

元素 Si P S Cl

单质与H2化合条件 高温 较高温度 加热 点燃或光照

气态氢化物的 稳定性 SiH4很不稳定 PH3不稳定 H2S较不稳定 HCl稳定

稳定性越来越强 最高价氧化物对应水化物的酸性 H2 SiO3弱酸 H 3PO4中强酸 H2 SO4强酸 HClO4最强无机含氧酸

酸性逐渐增强 结论 Si P S Cl 归纳总结

同周期主族元素得失电子能力的递变规律

(1)规律:同一周期,从左往右,随着原子序数的递增,元素原子失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强。

(2)理论解释

同周期主族元素,从左到右,原子的核外电子层数相同,核电荷数依次增多,原子半径逐渐减小,原子核对核外电子的吸引力逐渐增强,原子失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强。

元素周期表中金属元素与非金属元素的分区

分界线附近的元素既能表现出一定的金属元素的性质,又能表现出一定的非金属元素的性质。例如,硅元素属于非金属元素,锗元素属于金属元素,但它们的单质均具有半导体的性质。

02

同周期主族元素原子结构与性质的递变规律

同周期主族元素原子结构与性质的递变规律

项目 同周期(从左到右,稀有气体除外)

最外层电子数 由1递增至7(第1周期除外)

主要化合价 最高正价:+1→+7(O、F除外)

负价:-4→-1

原子半径 逐渐减小

得、失电子能力 失电子能力减弱,得电子能力增强

单质的氧化性、还原性 还原性减弱,氧化性增强

最高价氧化物对应水化物的酸碱性 碱性减弱,酸性增强

非金属的氢化物 形成由难到易,稳定性由弱到强

金属单质与水、酸反应 越来越难

同周期,从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强 元素原子得失电子能力强弱的判断依据

★元素原子失去电子能力强弱的判断依据

(1)金属活动性顺序表中越靠前,金属原子失电子能力越强。

(2)同一周期的金属元素,从左往右,原子失电子能力依次减弱。

(3)金属与水或酸置换出氢时,置换反应越容易发生,金属原子失电子能力越强。

(4)金属与盐溶液反应,较活泼金属(失电子能力强)置换出较不活泼的金属。

(5)最高价氧化物对应的水化物碱性越强,失电子能力越强。

元素原子得失电子能力强弱的判断依据

2.元素原子得电子能力强弱的判断依据

(1)同周期的非金属元素,从左到右得电子能力依次增强(不包括稀有气体)。

(2)非金属元素最高价氧化物对应水化物的酸性越强,得电子能力越强。

(3)非金属元素的单质与氢气化合越容易,得电子能力越强;生成的气态氢化物越稳定,得电子能力越强。

(4)不同的非金属单质M和N在溶液中发生置换反应,若M能置换出N,则得电子能力:M>N。

03

课堂小结

04

课堂练习

1.下列关于物质的性质比较,不正确的是

A.碱性强弱:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3

B.氢化物的稳定性强弱:HCl>H2S>H2O

C.酸性强弱:HClO4>H2SO4>H3PO4

D.氧化性强弱:Cl2>Br2>I2

Thanks

好好学习天天向上

第一章 原子结构元素周期律

第三节 元素周期表的应用

1.3.1 认识同周期元素性质的递变规律

核心素养目标

宏观辨识与微观探析:

能从宏观上认识有机合成的概念、任务及产物在各领域的应用,从微观层面理解有机反应中碳骨架构建和官能团转化的本质。

证据推理与模型认知:

通过对有机合成实例的分析,如典例中起始原料的选择、合成路线的设计,依据有机反应规律和物质结构特点进行推理,构建逆合成分析法的思维模型。

科学态度与社会责任:

识有机合成在工业、农业、国防、医药卫生等领域的重要作用,培养学生对化学学科的认同感。让学生理解有机合成遵循的原则,关注合成过程中的环保、安全等问题,增强社会责任感

重点

掌握构建碳骨架和官能团转化的方法及相关反应

理解逆合成分析法的原理,学会运用该方法设计简单有机合成路线

熟悉一元、二元、芳香族化合物等常见合成路线,了解酚羟基、氨基、醇羟基、碳碳双键、醛基等官能团的保护方法

难点

综合运用构建碳骨架和官能团转化知识,结合逆合成分析法,设计较为复杂的有机合成路线。

有机合成原则的应用。

根据不同的合成目标和反应条件,准确选择合适的官能团保护方法,

课前导入

课前导入

元素周期律的发现和元素周期表的诞生,开创了化学科学的新纪元。从此,人们对丰富多彩的物质世界的认识更加系统。利用元素周期表,人们不仅可以系统地总结已有的元素及其化合物知识,而且可以结合原子结构的知识研究元素及其化合物性质的递变规律,并在此基础上预测未被发现的新物质的性质,继而把它们合成出来并加以应用。

01

认识同周期元素性质的递变规律

联想·质疑

门捷列夫在批判地继承前人工作的基础上,对大量实验事实进行了订正、分析和概括,总结出元素周期律。门捷列夫根据元素周期律编制了第一张元素周期表,把当时已经发现的 63 种元素全部列入表中,从而初步完成了使元素系统化的任务。他还在表中留下空位,预言了类似硼、铝、硅的未知元素(门捷列夫分别称它们为“类硼”“类铝”和“类硅”,即后来发现的钪、镓、锗)的性质,并指出当时测定的某些元素原子量的数值有错误。若干年后,他的预言都得到了证实。

现以第 3 周期元素为例,研究元素原子失电子能力或得电子能力的变化规律。

第3周期元素原子得失电子能力的比较

第 3 周期包括钠(Na)、镁(Mg)、铝(Al)、硅(Si)、磷(P)、硫(S)、氯(Cl)、 氩(Ar)八种元素,请运用实验探究、查阅资料等方法认识这些元素原子失电子能力或得 电子能力的相对强弱。

实验探究

实验目的:比较钠、镁、铝三种元素原子失电子能力的相对强弱。

实验用品:金属钠(切成小块),表面积相同的镁条和铝条,稀盐酸,NaOH 溶液,MgCl2 溶液,AlCl3 溶液,蒸馏水;烧杯,试管,表面皿,酒精灯,试管夹,小刀,镊子,玻璃片,滤纸等。

注意事项:◆实验时应佩戴护目镜。

◆取用金属钠时,用镊子取出一小块,用滤纸吸干表面的煤油,将其放在玻璃片上,用小刀切下绿豆粒大小使用。

◆有金属钠参与的反应,须在烧杯中进行。将金属钠放入盛有试剂的烧杯后,应立即盖上表面皿。

实验探究

◆实验现象:

钠与水剧烈反应;镁与水加热前不反应,加热后反应缓慢,有无色气泡冒出,溶液变为浅红色;铝放入冷水中无明显现象,将水加热后无明显现象

◆实验结论:

钠与冷水反应,化学方式:2Na+2H2O2=NaOH+H2↑;

镁与冷水不反应,能与热水反应,反应的化学方程式为Mg+2H2OMg(OH)2+H2↑;

铝与水不反应

实验探究

◆实验现象:

两支试管内都有无色气泡冒出,但放镁条的试管中生成气体的速率较大

◆实验结论:

镁、铝都能置换出酸中的氢,但镁条更容易,反应的化学方程式分别为

Mg+2HCl=MgCl2+H2↑,

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑

实验探究

◆实验现象:

加入NaOH溶液后产生白色沉淀,把沉淀分成两等份,其中一份加入稀盐酸,沉淀溶解,另一份加入NaOH溶液,沉淀不溶解

◆实验结论:

碱性由强到弱的顺序为

NaOH>Mg(OH)2

实验探究

◆实验现象:

加入NaOH溶液后产生白色沉淀,把沉淀分成两等份,其中一份加入稀盐酸,沉淀溶解,另一份加入NaOH溶液,沉淀溶解

◆实验结论:

碱性由强到弱的顺序为

NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3

钠、镁、铝元素原子失电子能力:

Na>Mg>Al

阅读探究

请阅读以下材料,从中获取证据,验证你对硅、磷、硫、氯等元素原子得电子能力相对强弱的预测。

硅的最高价氧化物(SiO2)对应的水化物是硅酸(H2SiO3)。硅酸难溶于水,是一种很弱的酸。

磷的最高价氧化物(P2O5)对应的水化物是磷酸(H3PO4)。磷酸属于中强酸。磷蒸气与氢气能反应生成气态氢化物——磷化氢(PH3)。

硫的最高价氧化物(SO3)对应的水化物是硫酸(H2SO4)。硫酸是一种强酸。硫在加热时能与氢气反应生成气态氢化物——硫化氢(H2S)。硫化氢在较高温度时可以分解。

氯的最高价氧化物(Cl2O7)对应的水化物是高氯酸(HClO4)。高氯酸的酸性比硫酸强。氯气与氢气能在光照或点燃的条件下反应生成稳定的气态氢化物——氯化氢。

思路引导

通过单质与氢气的反应、最高价氧化物对应水化物的酸性比较元素原子的得电子能力

利用有关物质的性质来判断元素原子得电子能力的强弱时,可以采用下列方法:

1. 比较元素的单质与氢气化合的难易程度,以及所生成的气态氢化物的稳定性。 一般来说,反应越容易进行,生成的气态氢化物越稳定,表明元素原子得电子的能力越强。

2. 比较元素最高价氧化物对应水化物的酸性。一般来说,一种元素最高价氧化物对应水化物的酸性越强,表明这种元素原子得电子的能力越强。

硅、磷、硫、氯原子得电子能力的比较

元素 Si P S Cl

单质与H2化合条件 高温 较高温度 加热 点燃或光照

气态氢化物的 稳定性 SiH4很不稳定 PH3不稳定 H2S较不稳定 HCl稳定

稳定性越来越强 最高价氧化物对应水化物的酸性 H2 SiO3弱酸 H 3PO4中强酸 H2 SO4强酸 HClO4最强无机含氧酸

酸性逐渐增强 结论 Si P S Cl 归纳总结

同周期主族元素得失电子能力的递变规律

(1)规律:同一周期,从左往右,随着原子序数的递增,元素原子失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强。

(2)理论解释

同周期主族元素,从左到右,原子的核外电子层数相同,核电荷数依次增多,原子半径逐渐减小,原子核对核外电子的吸引力逐渐增强,原子失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强。

元素周期表中金属元素与非金属元素的分区

分界线附近的元素既能表现出一定的金属元素的性质,又能表现出一定的非金属元素的性质。例如,硅元素属于非金属元素,锗元素属于金属元素,但它们的单质均具有半导体的性质。

02

同周期主族元素原子结构与性质的递变规律

同周期主族元素原子结构与性质的递变规律

项目 同周期(从左到右,稀有气体除外)

最外层电子数 由1递增至7(第1周期除外)

主要化合价 最高正价:+1→+7(O、F除外)

负价:-4→-1

原子半径 逐渐减小

得、失电子能力 失电子能力减弱,得电子能力增强

单质的氧化性、还原性 还原性减弱,氧化性增强

最高价氧化物对应水化物的酸碱性 碱性减弱,酸性增强

非金属的氢化物 形成由难到易,稳定性由弱到强

金属单质与水、酸反应 越来越难

同周期,从左到右,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强 元素原子得失电子能力强弱的判断依据

★元素原子失去电子能力强弱的判断依据

(1)金属活动性顺序表中越靠前,金属原子失电子能力越强。

(2)同一周期的金属元素,从左往右,原子失电子能力依次减弱。

(3)金属与水或酸置换出氢时,置换反应越容易发生,金属原子失电子能力越强。

(4)金属与盐溶液反应,较活泼金属(失电子能力强)置换出较不活泼的金属。

(5)最高价氧化物对应的水化物碱性越强,失电子能力越强。

元素原子得失电子能力强弱的判断依据

2.元素原子得电子能力强弱的判断依据

(1)同周期的非金属元素,从左到右得电子能力依次增强(不包括稀有气体)。

(2)非金属元素最高价氧化物对应水化物的酸性越强,得电子能力越强。

(3)非金属元素的单质与氢气化合越容易,得电子能力越强;生成的气态氢化物越稳定,得电子能力越强。

(4)不同的非金属单质M和N在溶液中发生置换反应,若M能置换出N,则得电子能力:M>N。

03

课堂小结

04

课堂练习

1.下列关于物质的性质比较,不正确的是

A.碱性强弱:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3

B.氢化物的稳定性强弱:HCl>H2S>H2O

C.酸性强弱:HClO4>H2SO4>H3PO4

D.氧化性强弱:Cl2>Br2>I2

Thanks

好好学习天天向上