2025年高考历史百题挑选过关练-两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史百题挑选过关练-两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 204.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 10:17:43 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史百题挑选过关练-两次世界大战、十月革命与国际秩序的演变

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.作家茨威格以“一个欧洲人的回忆”记录下曾亲历的社会政治事件。其中写道:曾经发誓要战斗到最后一息的威廉二世皇帝终于越境出逃了。那一天却给我们带来许多宽慰。因为我们——当时全欧洲的人也和我们一样——相信战争永远结束了。蹂躏我们这个人类世界的野兽都已被制伏。我们相信威尔逊的纲领,就好像完全是我们自己的纲领似的。当俄国还在以人道主义和理想主义的思想欢庆自己蜜月的日子里,我们仿佛看到了朦胧的曙光。下列项中,与作者回忆直接相关的是()①德国战败,德意志帝国瓦解②美国崛起,国联建立③十月革命胜利,苏维埃政权建立④威尔逊提出“十四点原则”

A. ①③ B. ②④ C. ①③④ D. ①②③④

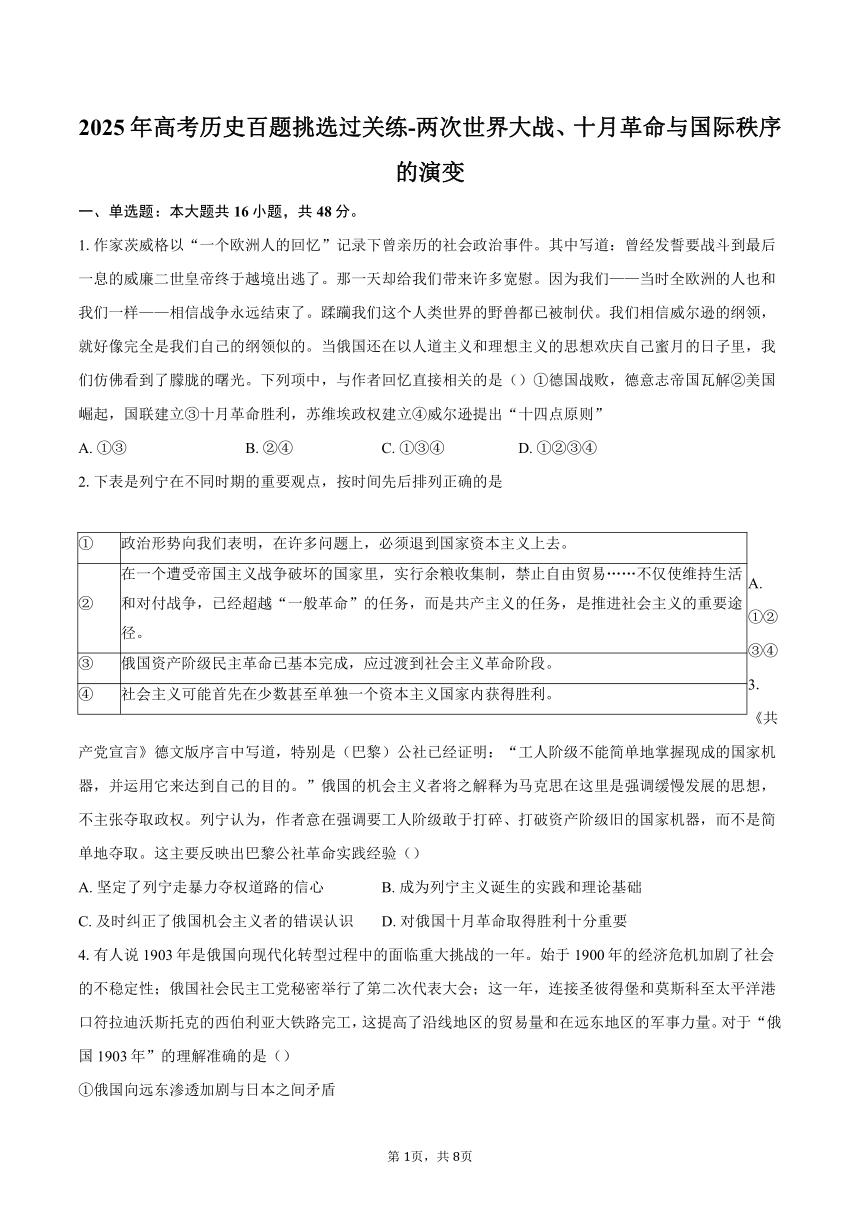

2.下表是列宁在不同时期的重要观点,按时间先后排列正确的是

① 政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到国家资本主义上去。

② 在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制,禁止自由贸易……不仅使维持生活和对付战争,已经超越“一般革命”的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的重要途径。

③ 俄国资产阶级民主革命已基本完成,应过渡到社会主义革命阶段。

④ 社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利。

A. ①②③④ B. ③②①④ C. ④③②① D. ③④②①

3.《共产党宣言》德文版序言中写道,特别是(巴黎)公社已经证明:“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器,并运用它来达到自己的目的。”俄国的机会主义者将之解释为马克思在这里是强调缓慢发展的思想,不主张夺取政权。列宁认为,作者意在强调要工人阶级敢于打碎、打破资产阶级旧的国家机器,而不是简单地夺取。这主要反映出巴黎公社革命实践经验()

A. 坚定了列宁走暴力夺权道路的信心 B. 成为列宁主义诞生的实践和理论基础

C. 及时纠正了俄国机会主义者的错误认识 D. 对俄国十月革命取得胜利十分重要

4.有人说1903年是俄国向现代化转型过程中的面临重大挑战的一年。始于1900年的经济危机加剧了社会的不稳定性;俄国社会民主工党秘密举行了第二次代表大会;这一年,连接圣彼得堡和莫斯科至太平洋港口符拉迪沃斯托克的西伯利亚大铁路完工,这提高了沿线地区的贸易量和在远东地区的军事力量。对于“俄国1903年”的理解准确的是()

①俄国向远东渗透加剧与日本之间矛盾

②结束沙皇专制制度改变俄国政治结构

③俄国马克思主义政党建设的关键时刻

④布尔什维克党获胜建立了苏维埃政权

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

5.第二次世界大战是人类历史发展的重要转折点,具有划时代的影响。这主要表现在第二次世界大战()

A. 消除了国际秩序中的大国强权色彩 B. 促成了第一个社会主义国家的建立

C. 终结了帝国主义在世界的殖民统治 D. 促进了世界政治经济的制度化进程

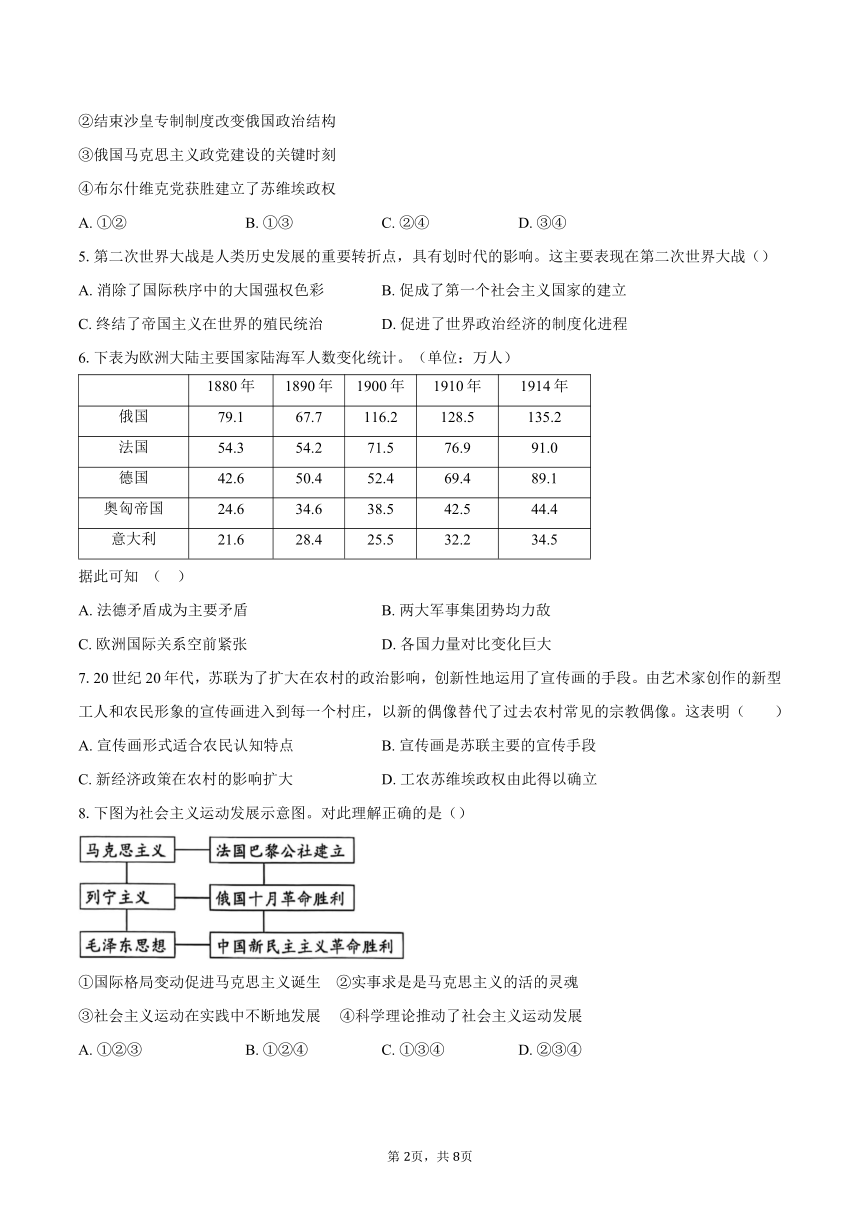

6.下表为欧洲大陆主要国家陆海军人数变化统计。(单位:万人)

1880年 1890年 1900年 1910年 1914年

俄国 79.1 67.7 116.2 128.5 135.2

法国 54.3 54.2 71.5 76.9 91.0

德国 42.6 50.4 52.4 69.4 89.1

奥匈帝国 24.6 34.6 38.5 42.5 44.4

意大利 21.6 28.4 25.5 32.2 34.5

据此可知 ( )

A. 法德矛盾成为主要矛盾 B. 两大军事集团势均力敌

C. 欧洲国际关系空前紧张 D. 各国力量对比变化巨大

7.20世纪20年代,苏联为了扩大在农村的政治影响,创新性地运用了宣传画的手段。由艺术家创作的新型工人和农民形象的宣传画进入到每一个村庄,以新的偶像替代了过去农村常见的宗教偶像。这表明( )

A. 宣传画形式适合农民认知特点 B. 宣传画是苏联主要的宣传手段

C. 新经济政策在农村的影响扩大 D. 工农苏维埃政权由此得以确立

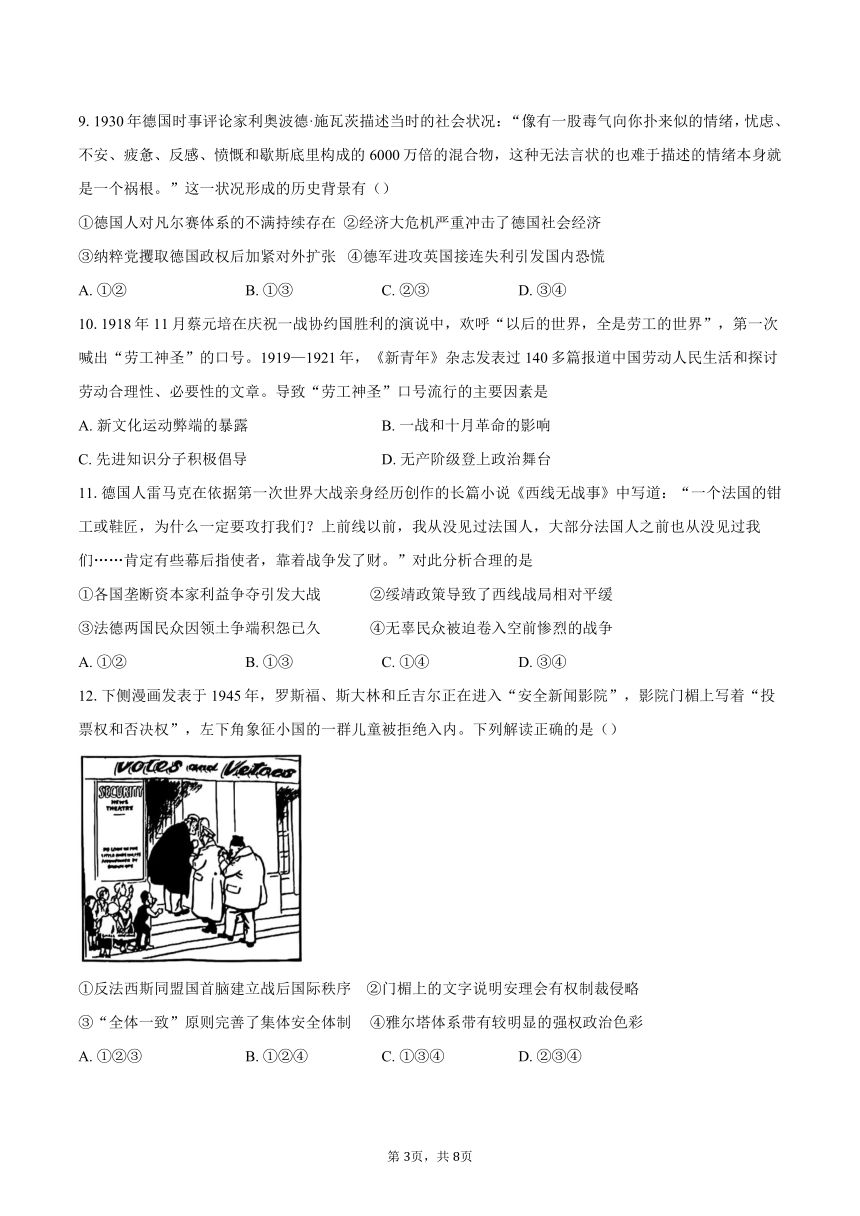

8.下图为社会主义运动发展示意图。对此理解正确的是()

①国际格局变动促进马克思主义诞生 ②实事求是是马克思主义的活的灵魂

③社会主义运动在实践中不断地发展 ④科学理论推动了社会主义运动发展

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

9.1930年德国时事评论家利奥波德·施瓦茨描述当时的社会状况:“像有一股毒气向你扑来似的情绪,忧虑、不安、疲惫、反感、愤慨和歇斯底里构成的6000万倍的混合物,这种无法言状的也难于描述的情绪本身就是一个祸根。”这一状况形成的历史背景有()

①德国人对凡尔赛体系的不满持续存在 ②经济大危机严重冲击了德国社会经济

③纳粹党攫取德国政权后加紧对外扩张 ④德军进攻英国接连失利引发国内恐慌

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

10.1918年11月蔡元培在庆祝一战协约国胜利的演说中,欢呼“以后的世界,全是劳工的世界”,第一次喊出“劳工神圣”的口号。1919—1921年,《新青年》杂志发表过140多篇报道中国劳动人民生活和探讨劳动合理性、必要性的文章。导致“劳工神圣”口号流行的主要因素是

A. 新文化运动弊端的暴露 B. 一战和十月革命的影响

C. 先进知识分子积极倡导 D. 无产阶级登上政治舞台

11.德国人雷马克在依据第一次世界大战亲身经历创作的长篇小说《西线无战事》中写道:“一个法国的钳工或鞋匠,为什么一定要攻打我们?上前线以前,我从没见过法国人,大部分法国人之前也从没见过我们……肯定有些幕后指使者,靠着战争发了财。”对此分析合理的是

①各国垄断资本家利益争夺引发大战 ②绥靖政策导致了西线战局相对平缓

③法德两国民众因领土争端积怨已久 ④无辜民众被迫卷入空前惨烈的战争

A. ①② B. ①③ C. ①④ D. ③④

12.下侧漫画发表于1945年,罗斯福、斯大林和丘吉尔正在进入“安全新闻影院”,影院门楣上写着“投票权和否决权”,左下角象征小国的一群儿童被拒绝入内。下列解读正确的是()

①反法西斯同盟国首脑建立战后国际秩序 ②门楣上的文字说明安理会有权制裁侵略

③“全体一致”原则完善了集体安全体制 ④雅尔塔体系带有较明显的强权政治色彩

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

13.1925年,德国《柏林日报》以“每个公民都应有健康的体魄和坚忍的意志”为题发表文章,呼吁民众积极参与健身活动。在政府倡导下,数以万计的德国人学会了长跑、体操、击剑等运动。此时,德国重视公民健身最有可能是为()

A. 培养较高素质的劳动力 B. 应对经济危机的冲击

C. 摆脱凡尔赛体系作准备 D. 改变国家的国际形象

14.一战前,印度民族运动领导者普遍以民族自由为第一目标,认为罢工运动只是业界争端。但到1920年,国大党主导召开了全印度工会大会,并警告英国当局:国家的全部“年轻人”不可能永远被压制。据此推论,当时的印度

A. 已进入到无产阶级革命阶段 B. 国大党的性质发生根本变化

C. 民族运动受到十月革命影响 D. 非暴力不合作运动走向失败

15.巴黎和会上,法国希望通过建立一个“大波兰”以肢解和限制德国,最终未能实现;美国提出建立国联,但最终没有加入国联;英国希望对德国的海外殖民地直接兼并,但和约最终根据美国的意见对其进行托管或“委任统治”。这说明()

A. 战后严惩德国目的失败 B. 帝国主义矛盾日趋激化

C. 新的国际秩序充满妥协 D. 和会结果不受列强操控

16.一战爆发后的第一年,英国对拉美的投资降至37亿美元,法国对拉美的投资降至12亿美元,德国对拉美的投资则丧失殆尽。同时,参战各国对原料和粮食的需求大为增加,拉美各国的工农业生产一度出现繁荣局面。由此可知()

A. 一战使拉美摆脱了欧洲的经济钳制 B. 拉美国家在经济上依附于欧洲各国

C. 一战使拉美各国民族工业停滞不前 D. 拉美民主革命与改革条件逐渐成熟

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 两次世界大战期间,亚非拉民族解放运动分为两个阶段。

1918—1928年为第一阶段,民族解放运动出现了第一次高潮。1918年,土耳其发动了凯末尔资产阶级革命。1919年1月,阿根廷首都工人发动总罢工。3月,朝鲜人民举行了反日起义,埃及发生反英武装起义。4月,印度爆发第一次非暴力不合作运动。5月,中国爆发反帝反封建的五四运动。1921年比属刚果兴起了带有宗教色彩的反帝运动。1922年墨西哥几十万农民发动了全国性的总暴动。西方资本主义世界的无产阶级革命运动转入低潮后,东方的民族解放运动仍在继续发展。

1929—1939年为第二阶段。1929年爆发资本主义世界经济危机,亚非拉民族解放运动出现新的高涨。1930年2月,越南国民党领导了安沛起义。1933年,印度尼西亚爆发了军舰起义。1934年到1939年墨西哥实行了卡德纳斯政府的改革。1935年10月,埃塞俄比亚人民坚持进行抗疫斗争。1936年,智利人民阵线成立。1937年7月,中国人民开始了全面抗日战争。第二阶段的民族解放运动,在许多国家具有反法西斯侵略性质,成为整个世界反法西斯斗争的一部分。

——摘编自王斯德《世界现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括两次世界大战之间民族解放运动的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析亚非拉民族解放运动发展的意义。

18.[东南亚国家的独立与现代化]

材料一 20世纪20年代以后,东南亚反帝反殖斗争不断发展。东南亚各国共产党先后建立,但多数东南亚国家民族运动的领导权掌握在资产阶级手中,有些国家是掌握在爱国王公手中,唯有越南是由工人阶级的政党掌握。在东南亚国家赢得民族独立的过程中,越南经历了长期的武装斗争,发动了全国性起义;印尼和缅甸则是武装斗争与和平谈判交替;菲律宾、马来西亚和新加坡经过群众运动与政治谈判,和平移交政权;1932年泰国爆发具有资产阶级性质的革命政变,确立了君主立宪政体。

——摘编自梁志明《东南亚近现代史的发展阶段与进程》

材料二 20世纪60年代以前,东南亚国家都是农、矿初级产品的出口国,长期充当“发达国家所需原料供给国”的角色。从60年代开始,东南亚各国相继实施“工业替代出口和面向出口的发展战略”。当时正值西方发达国家处于战后第一次产业结构调整期,大批失去竞争力的产业向发展中国家转移,东南亚国家及时抓住时机,有效地利用了转让过来的资金、设备和技术,把替代工业推向高层次的发展阶段。1967年,致力于促进区域内的和平与繁荣的东南亚国家联盟成立。至80年代末,东南亚诸国的工业制成品在出口产品中的比重都有大幅度上升,新加坡甚至开始向技术密集型工业和出口资本过渡。

——摘编自刘韵涵《简析东南亚国家的现代化走向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东南亚民族独立运动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述东南亚国家现代化发展的背景及影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

在秦汉大一统帝国建立后直至晚清时期,“天下观”在实际操作中仍然是把中原王朝看做“一个文化共同体,而不是一个政治疆域,更非一个种族疆域”。古代中国的天下观崇尚的是仁、德、礼等文化价值观念,所要实现的是协和万邦的天下秩序。……良好的商业航海气氛和城邦政治孕育了古希腊人朴素的世界主义观念,斯多噶派最先提出了“世界大同主义”的观念,古希腊哲学家德谟克利特曾言:“全世界都是我的故乡。”古罗马帝国亦产生了一种帝国精神,即对武力征服、对外开拓、帝国一统的追求。

——摘编自侯毅、吴吴《论中国“天下观”与西方“世界主义”》

材料二

时间 霸权更迭

16—17世纪 葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主

17世纪中后期到19世纪初 英国取代荷兰霸主地位,随后又多次击败法国,维持了海上霸权

两次世界大战之间 美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立

二战结束后 美国海军成为独一无二的海上力量

21世纪以来,全球社会的发展 “海上多极”趋势明显;各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

材料三

新中国的“世界观”的发展变化可以分为三个阶段:第一个阶段是20世纪50—60年代……对世界保持高度警戒;第二个阶段是20世纪70—80年代……加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交前后10年,迅速融入经济全球化,认清世界多极化发展趋势,形成“和谐世界”的理念。

——江涌、王力、黄莺《60年中国之“世界观”》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代和世界古代“天下观”异同,并分析其观念差异的原因。

(2)根据材料二并结合所学,归纳近代以来海上霸权演变的特点,并分析影响其霸权演变的因素。

(3)根据材料三并结合所学,分析世纪之交的中国“和谐世界”理念的深远意义。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】A

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】D

17.【答案】(1)特点:分阶段爆发;以资产阶级政党领导为主;工人阶级力量崛起;波及范围广泛;持续时间长;具有反法西斯斗争的色彩。

(2)意义:打击了帝国主义的侵略势力和削弱本国封建势力;推动了民族独立和世界历史的发展。

18.【答案】(1)特点:深受国际形势和十月革命的影响;领导阶级各有不同;斗争形式多样。

(2)背景:殖民者留下的低端资源型经济形态亟待改变;二战后西方发达国家产业结构调整;经济全球化的发展。

影响:提升了东南亚整体的经济实力;推动了东南亚地区的社会进步;促进了世界多极化的发展。

19.【答案】(1)同:两者都超越了纯粹“疆域”概念,将世界视为一个完整的共同体。异:中国古代“天下观”强调的仁、德、礼等文化价值,对周边地区的观念影响和教化作用,最终塑造一个和谐的天下秩序;西方的世界主义理念蕴含着强制性“普世价值”,成为西方推崇武力扩张、殖民掠夺、霸权主义的借口。原因:中国:自然经济占统治地位;君主专制宣扬国威;儒家文化的影响。西方:商品经济繁荣;城邦政治;帝国精神;人文主义思想的影响。

(2)特点:由单一国家的霸权趋向多极化制衡趋势;以西方主要资本主义国家为主;具有掠夺性、扩张性、侵略性、排他性。主要因素:国家实力的变化;战争的推动;多极化趋势的发展;经济全球化的加强需要多方协调。

(3)意义:为中国各项建设事业创造了有利的国际环境;有利于提高中国的国际地位,开拓了中国外交的新局面;有助于推动建立更加公正合理的国际政治经济新秩序;有助于降低冷战风险,成为反对霸权主义的思想武器;有利于弘扬联合国宪章精神,促进世界和平与发展。

第1页,共3页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.作家茨威格以“一个欧洲人的回忆”记录下曾亲历的社会政治事件。其中写道:曾经发誓要战斗到最后一息的威廉二世皇帝终于越境出逃了。那一天却给我们带来许多宽慰。因为我们——当时全欧洲的人也和我们一样——相信战争永远结束了。蹂躏我们这个人类世界的野兽都已被制伏。我们相信威尔逊的纲领,就好像完全是我们自己的纲领似的。当俄国还在以人道主义和理想主义的思想欢庆自己蜜月的日子里,我们仿佛看到了朦胧的曙光。下列项中,与作者回忆直接相关的是()①德国战败,德意志帝国瓦解②美国崛起,国联建立③十月革命胜利,苏维埃政权建立④威尔逊提出“十四点原则”

A. ①③ B. ②④ C. ①③④ D. ①②③④

2.下表是列宁在不同时期的重要观点,按时间先后排列正确的是

① 政治形势向我们表明,在许多问题上,必须退到国家资本主义上去。

② 在一个遭受帝国主义战争破坏的国家里,实行余粮收集制,禁止自由贸易……不仅使维持生活和对付战争,已经超越“一般革命”的任务,而是共产主义的任务,是推进社会主义的重要途径。

③ 俄国资产阶级民主革命已基本完成,应过渡到社会主义革命阶段。

④ 社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利。

A. ①②③④ B. ③②①④ C. ④③②① D. ③④②①

3.《共产党宣言》德文版序言中写道,特别是(巴黎)公社已经证明:“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器,并运用它来达到自己的目的。”俄国的机会主义者将之解释为马克思在这里是强调缓慢发展的思想,不主张夺取政权。列宁认为,作者意在强调要工人阶级敢于打碎、打破资产阶级旧的国家机器,而不是简单地夺取。这主要反映出巴黎公社革命实践经验()

A. 坚定了列宁走暴力夺权道路的信心 B. 成为列宁主义诞生的实践和理论基础

C. 及时纠正了俄国机会主义者的错误认识 D. 对俄国十月革命取得胜利十分重要

4.有人说1903年是俄国向现代化转型过程中的面临重大挑战的一年。始于1900年的经济危机加剧了社会的不稳定性;俄国社会民主工党秘密举行了第二次代表大会;这一年,连接圣彼得堡和莫斯科至太平洋港口符拉迪沃斯托克的西伯利亚大铁路完工,这提高了沿线地区的贸易量和在远东地区的军事力量。对于“俄国1903年”的理解准确的是()

①俄国向远东渗透加剧与日本之间矛盾

②结束沙皇专制制度改变俄国政治结构

③俄国马克思主义政党建设的关键时刻

④布尔什维克党获胜建立了苏维埃政权

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

5.第二次世界大战是人类历史发展的重要转折点,具有划时代的影响。这主要表现在第二次世界大战()

A. 消除了国际秩序中的大国强权色彩 B. 促成了第一个社会主义国家的建立

C. 终结了帝国主义在世界的殖民统治 D. 促进了世界政治经济的制度化进程

6.下表为欧洲大陆主要国家陆海军人数变化统计。(单位:万人)

1880年 1890年 1900年 1910年 1914年

俄国 79.1 67.7 116.2 128.5 135.2

法国 54.3 54.2 71.5 76.9 91.0

德国 42.6 50.4 52.4 69.4 89.1

奥匈帝国 24.6 34.6 38.5 42.5 44.4

意大利 21.6 28.4 25.5 32.2 34.5

据此可知 ( )

A. 法德矛盾成为主要矛盾 B. 两大军事集团势均力敌

C. 欧洲国际关系空前紧张 D. 各国力量对比变化巨大

7.20世纪20年代,苏联为了扩大在农村的政治影响,创新性地运用了宣传画的手段。由艺术家创作的新型工人和农民形象的宣传画进入到每一个村庄,以新的偶像替代了过去农村常见的宗教偶像。这表明( )

A. 宣传画形式适合农民认知特点 B. 宣传画是苏联主要的宣传手段

C. 新经济政策在农村的影响扩大 D. 工农苏维埃政权由此得以确立

8.下图为社会主义运动发展示意图。对此理解正确的是()

①国际格局变动促进马克思主义诞生 ②实事求是是马克思主义的活的灵魂

③社会主义运动在实践中不断地发展 ④科学理论推动了社会主义运动发展

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

9.1930年德国时事评论家利奥波德·施瓦茨描述当时的社会状况:“像有一股毒气向你扑来似的情绪,忧虑、不安、疲惫、反感、愤慨和歇斯底里构成的6000万倍的混合物,这种无法言状的也难于描述的情绪本身就是一个祸根。”这一状况形成的历史背景有()

①德国人对凡尔赛体系的不满持续存在 ②经济大危机严重冲击了德国社会经济

③纳粹党攫取德国政权后加紧对外扩张 ④德军进攻英国接连失利引发国内恐慌

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

10.1918年11月蔡元培在庆祝一战协约国胜利的演说中,欢呼“以后的世界,全是劳工的世界”,第一次喊出“劳工神圣”的口号。1919—1921年,《新青年》杂志发表过140多篇报道中国劳动人民生活和探讨劳动合理性、必要性的文章。导致“劳工神圣”口号流行的主要因素是

A. 新文化运动弊端的暴露 B. 一战和十月革命的影响

C. 先进知识分子积极倡导 D. 无产阶级登上政治舞台

11.德国人雷马克在依据第一次世界大战亲身经历创作的长篇小说《西线无战事》中写道:“一个法国的钳工或鞋匠,为什么一定要攻打我们?上前线以前,我从没见过法国人,大部分法国人之前也从没见过我们……肯定有些幕后指使者,靠着战争发了财。”对此分析合理的是

①各国垄断资本家利益争夺引发大战 ②绥靖政策导致了西线战局相对平缓

③法德两国民众因领土争端积怨已久 ④无辜民众被迫卷入空前惨烈的战争

A. ①② B. ①③ C. ①④ D. ③④

12.下侧漫画发表于1945年,罗斯福、斯大林和丘吉尔正在进入“安全新闻影院”,影院门楣上写着“投票权和否决权”,左下角象征小国的一群儿童被拒绝入内。下列解读正确的是()

①反法西斯同盟国首脑建立战后国际秩序 ②门楣上的文字说明安理会有权制裁侵略

③“全体一致”原则完善了集体安全体制 ④雅尔塔体系带有较明显的强权政治色彩

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

13.1925年,德国《柏林日报》以“每个公民都应有健康的体魄和坚忍的意志”为题发表文章,呼吁民众积极参与健身活动。在政府倡导下,数以万计的德国人学会了长跑、体操、击剑等运动。此时,德国重视公民健身最有可能是为()

A. 培养较高素质的劳动力 B. 应对经济危机的冲击

C. 摆脱凡尔赛体系作准备 D. 改变国家的国际形象

14.一战前,印度民族运动领导者普遍以民族自由为第一目标,认为罢工运动只是业界争端。但到1920年,国大党主导召开了全印度工会大会,并警告英国当局:国家的全部“年轻人”不可能永远被压制。据此推论,当时的印度

A. 已进入到无产阶级革命阶段 B. 国大党的性质发生根本变化

C. 民族运动受到十月革命影响 D. 非暴力不合作运动走向失败

15.巴黎和会上,法国希望通过建立一个“大波兰”以肢解和限制德国,最终未能实现;美国提出建立国联,但最终没有加入国联;英国希望对德国的海外殖民地直接兼并,但和约最终根据美国的意见对其进行托管或“委任统治”。这说明()

A. 战后严惩德国目的失败 B. 帝国主义矛盾日趋激化

C. 新的国际秩序充满妥协 D. 和会结果不受列强操控

16.一战爆发后的第一年,英国对拉美的投资降至37亿美元,法国对拉美的投资降至12亿美元,德国对拉美的投资则丧失殆尽。同时,参战各国对原料和粮食的需求大为增加,拉美各国的工农业生产一度出现繁荣局面。由此可知()

A. 一战使拉美摆脱了欧洲的经济钳制 B. 拉美国家在经济上依附于欧洲各国

C. 一战使拉美各国民族工业停滞不前 D. 拉美民主革命与改革条件逐渐成熟

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料 两次世界大战期间,亚非拉民族解放运动分为两个阶段。

1918—1928年为第一阶段,民族解放运动出现了第一次高潮。1918年,土耳其发动了凯末尔资产阶级革命。1919年1月,阿根廷首都工人发动总罢工。3月,朝鲜人民举行了反日起义,埃及发生反英武装起义。4月,印度爆发第一次非暴力不合作运动。5月,中国爆发反帝反封建的五四运动。1921年比属刚果兴起了带有宗教色彩的反帝运动。1922年墨西哥几十万农民发动了全国性的总暴动。西方资本主义世界的无产阶级革命运动转入低潮后,东方的民族解放运动仍在继续发展。

1929—1939年为第二阶段。1929年爆发资本主义世界经济危机,亚非拉民族解放运动出现新的高涨。1930年2月,越南国民党领导了安沛起义。1933年,印度尼西亚爆发了军舰起义。1934年到1939年墨西哥实行了卡德纳斯政府的改革。1935年10月,埃塞俄比亚人民坚持进行抗疫斗争。1936年,智利人民阵线成立。1937年7月,中国人民开始了全面抗日战争。第二阶段的民族解放运动,在许多国家具有反法西斯侵略性质,成为整个世界反法西斯斗争的一部分。

——摘编自王斯德《世界现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括两次世界大战之间民族解放运动的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析亚非拉民族解放运动发展的意义。

18.[东南亚国家的独立与现代化]

材料一 20世纪20年代以后,东南亚反帝反殖斗争不断发展。东南亚各国共产党先后建立,但多数东南亚国家民族运动的领导权掌握在资产阶级手中,有些国家是掌握在爱国王公手中,唯有越南是由工人阶级的政党掌握。在东南亚国家赢得民族独立的过程中,越南经历了长期的武装斗争,发动了全国性起义;印尼和缅甸则是武装斗争与和平谈判交替;菲律宾、马来西亚和新加坡经过群众运动与政治谈判,和平移交政权;1932年泰国爆发具有资产阶级性质的革命政变,确立了君主立宪政体。

——摘编自梁志明《东南亚近现代史的发展阶段与进程》

材料二 20世纪60年代以前,东南亚国家都是农、矿初级产品的出口国,长期充当“发达国家所需原料供给国”的角色。从60年代开始,东南亚各国相继实施“工业替代出口和面向出口的发展战略”。当时正值西方发达国家处于战后第一次产业结构调整期,大批失去竞争力的产业向发展中国家转移,东南亚国家及时抓住时机,有效地利用了转让过来的资金、设备和技术,把替代工业推向高层次的发展阶段。1967年,致力于促进区域内的和平与繁荣的东南亚国家联盟成立。至80年代末,东南亚诸国的工业制成品在出口产品中的比重都有大幅度上升,新加坡甚至开始向技术密集型工业和出口资本过渡。

——摘编自刘韵涵《简析东南亚国家的现代化走向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括东南亚民族独立运动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述东南亚国家现代化发展的背景及影响。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一

在秦汉大一统帝国建立后直至晚清时期,“天下观”在实际操作中仍然是把中原王朝看做“一个文化共同体,而不是一个政治疆域,更非一个种族疆域”。古代中国的天下观崇尚的是仁、德、礼等文化价值观念,所要实现的是协和万邦的天下秩序。……良好的商业航海气氛和城邦政治孕育了古希腊人朴素的世界主义观念,斯多噶派最先提出了“世界大同主义”的观念,古希腊哲学家德谟克利特曾言:“全世界都是我的故乡。”古罗马帝国亦产生了一种帝国精神,即对武力征服、对外开拓、帝国一统的追求。

——摘编自侯毅、吴吴《论中国“天下观”与西方“世界主义”》

材料二

时间 霸权更迭

16—17世纪 葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主

17世纪中后期到19世纪初 英国取代荷兰霸主地位,随后又多次击败法国,维持了海上霸权

两次世界大战之间 美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立

二战结束后 美国海军成为独一无二的海上力量

21世纪以来,全球社会的发展 “海上多极”趋势明显;各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

材料三

新中国的“世界观”的发展变化可以分为三个阶段:第一个阶段是20世纪50—60年代……对世界保持高度警戒;第二个阶段是20世纪70—80年代……加快走向对外开放;第三个阶段是世纪之交前后10年,迅速融入经济全球化,认清世界多极化发展趋势,形成“和谐世界”的理念。

——江涌、王力、黄莺《60年中国之“世界观”》

(1)根据材料一并结合所学,概括中国古代和世界古代“天下观”异同,并分析其观念差异的原因。

(2)根据材料二并结合所学,归纳近代以来海上霸权演变的特点,并分析影响其霸权演变的因素。

(3)根据材料三并结合所学,分析世纪之交的中国“和谐世界”理念的深远意义。

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】D

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】A

10.【答案】B

11.【答案】C

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】C

15.【答案】C

16.【答案】D

17.【答案】(1)特点:分阶段爆发;以资产阶级政党领导为主;工人阶级力量崛起;波及范围广泛;持续时间长;具有反法西斯斗争的色彩。

(2)意义:打击了帝国主义的侵略势力和削弱本国封建势力;推动了民族独立和世界历史的发展。

18.【答案】(1)特点:深受国际形势和十月革命的影响;领导阶级各有不同;斗争形式多样。

(2)背景:殖民者留下的低端资源型经济形态亟待改变;二战后西方发达国家产业结构调整;经济全球化的发展。

影响:提升了东南亚整体的经济实力;推动了东南亚地区的社会进步;促进了世界多极化的发展。

19.【答案】(1)同:两者都超越了纯粹“疆域”概念,将世界视为一个完整的共同体。异:中国古代“天下观”强调的仁、德、礼等文化价值,对周边地区的观念影响和教化作用,最终塑造一个和谐的天下秩序;西方的世界主义理念蕴含着强制性“普世价值”,成为西方推崇武力扩张、殖民掠夺、霸权主义的借口。原因:中国:自然经济占统治地位;君主专制宣扬国威;儒家文化的影响。西方:商品经济繁荣;城邦政治;帝国精神;人文主义思想的影响。

(2)特点:由单一国家的霸权趋向多极化制衡趋势;以西方主要资本主义国家为主;具有掠夺性、扩张性、侵略性、排他性。主要因素:国家实力的变化;战争的推动;多极化趋势的发展;经济全球化的加强需要多方协调。

(3)意义:为中国各项建设事业创造了有利的国际环境;有利于提高中国的国际地位,开拓了中国外交的新局面;有助于推动建立更加公正合理的国际政治经济新秩序;有助于降低冷战风险,成为反对霸权主义的思想武器;有利于弘扬联合国宪章精神,促进世界和平与发展。

第1页,共3页

同课章节目录