2025年高考历史百题挑选过关练-工业革命与马克思主义的诞生(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025年高考历史百题挑选过关练-工业革命与马克思主义的诞生(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 179.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 12:56:01 | ||

图片预览

文档简介

2025年高考历史百题挑选过关练-工业革命与马克思主义的诞生

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.“到19世纪中期,英国……往昔那种田园诗般的风情不见了……乡村建起了灰暗的厂房,城镇竖起了高耸的烟囱,工厂里回荡着机器的轰响……人们靠工业、而不是农业生存。”据此可以推断出()

A. 英国农业已经彻底衰落 B. 工人阶级登上历史舞台

C. 现代工业提供了大量物美价廉的商品 D. 工业化深刻影响了英国的社会与经济

2.工业革命不仅为美国崛起提供了物质和技术上的支持,还提供了一个国际化的外部环境,这使美国崛起从一开始就具有世界性。这里强调的美国崛起的“国际化的外部环境”是指

A. 新航路开辟后世界各地开始建立联系 B. 美国独立后与世界各地的联系加强

C. 世界市场的初步形成和不断发展 D. 美国全球霸主地位的确立

3.1929年7月至1930年1月间,英国历史学家汤因比参加太平洋国际学会年会,途经欧亚许多地方,记载了他“亲眼见到过往悉心研究过的人和事……那些书面报道里栩栩如生的人与事的真身”,在下列他途经的城市中,他不可能“亲眼见到”( )

A. 印度焦特布尔城:路上有卡车与汽车,整个城市都通了电灯

B. 新加坡城:使用中国汉字、印度的泰米尔文和英文的告示牌

C. 上海:国民革命军北伐,租界调来了大批部队驻防

D. 北平:规模宏大、布局巧妙的明清皇宫——紫禁城

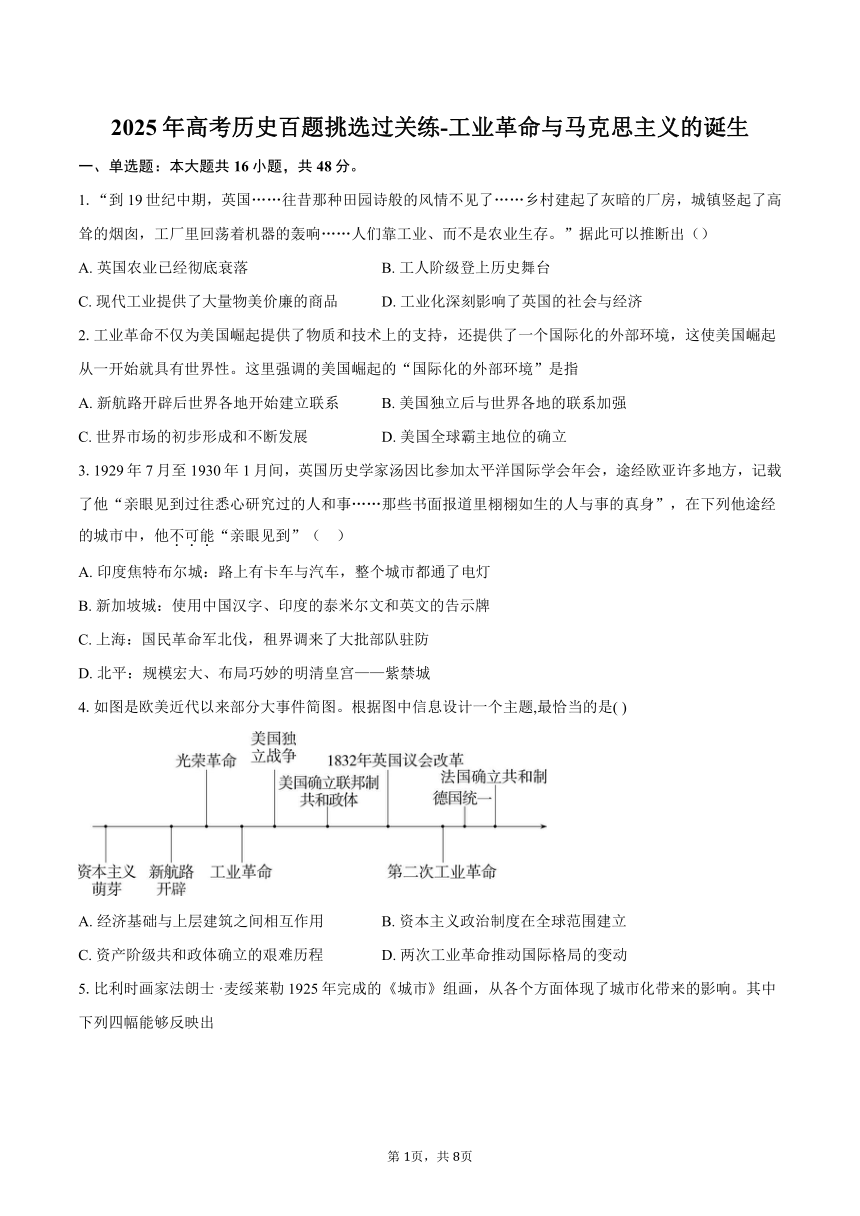

4.如图是欧美近代以来部分大事件简图。根据图中信息设计一个主题,最恰当的是( )

A. 经济基础与上层建筑之间相互作用 B. 资本主义政治制度在全球范围建立

C. 资产阶级共和政体确立的艰难历程 D. 两次工业革命推动国际格局的变动

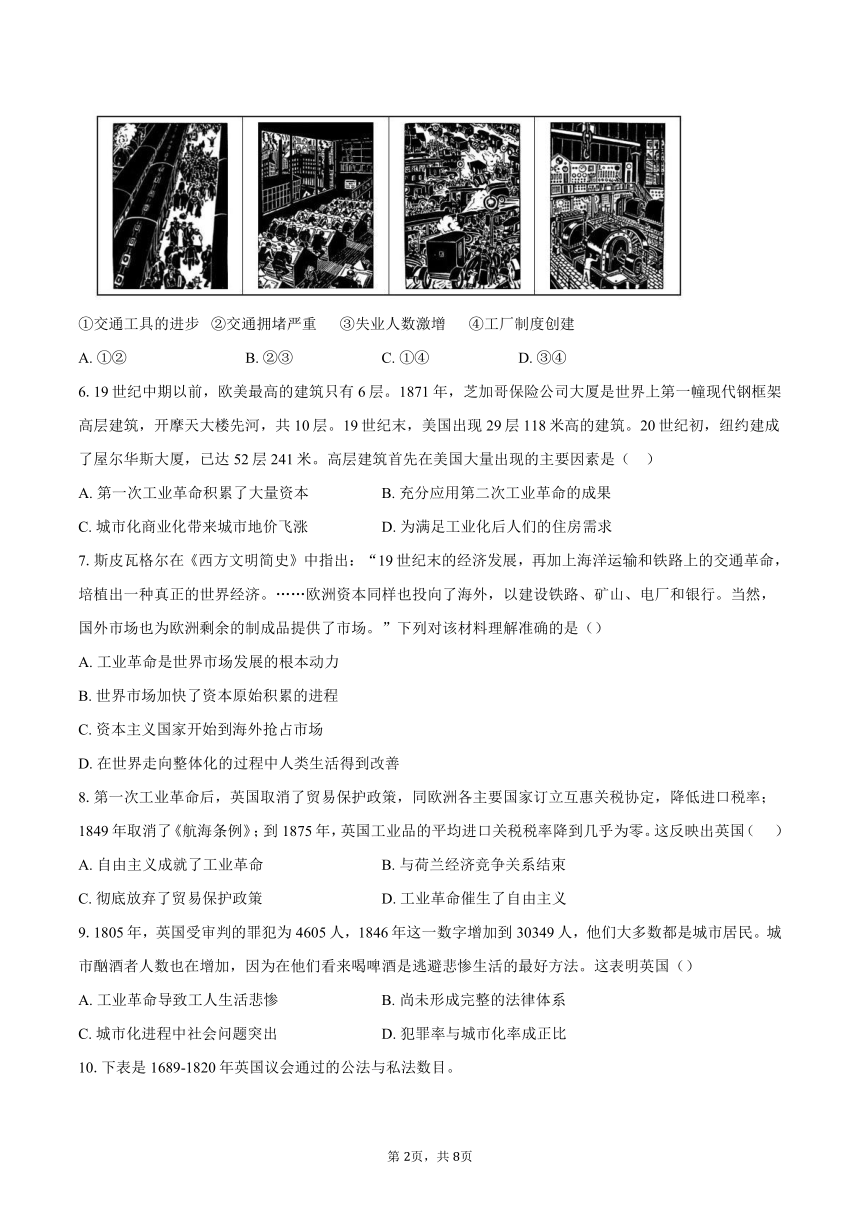

5.比利时画家法朗士 ·麦绥莱勒1925年完成的《城市》组画,从各个方面体现了城市化带来的影响。其中下列四幅能够反映出

①交通工具的进步 ②交通拥堵严重 ③失业人数激增 ④工厂制度创建

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

6.19世纪中期以前,欧美最高的建筑只有6层。1871 年,芝加哥保险公司大厦是世界上第一幢现代钢框架高层建筑,开摩天大楼先河,共10层。19世纪末,美国出现29层118米高的建筑。20世纪初,纽约建成了屋尔华斯大厦,已达52层241米。高层建筑首先在美国大量出现的主要因素是( )

A. 第一次工业革命积累了大量资本 B. 充分应用第二次工业革命的成果

C. 城市化商业化带来城市地价飞涨 D. 为满足工业化后人们的住房需求

7.斯皮瓦格尔在《西方文明简史》中指出:“19世纪末的经济发展,再加上海洋运输和铁路上的交通革命,培植出一种真正的世界经济。……欧洲资本同样也投向了海外,以建设铁路、矿山、电厂和银行。当然,国外市场也为欧洲剩余的制成品提供了市场。”下列对该材料理解准确的是()

A. 工业革命是世界市场发展的根本动力

B. 世界市场加快了资本原始积累的进程

C. 资本主义国家开始到海外抢占市场

D. 在世界走向整体化的过程中人类生活得到改善

8.第一次工业革命后,英国取消了贸易保护政策,同欧洲各主要国家订立互惠关税协定,降低进口税率;1849年取消了《航海条例》;到1875年,英国工业品的平均进口关税税率降到几乎为零。这反映出英国( )

A. 自由主义成就了工业革命 B. 与荷兰经济竞争关系结束

C. 彻底放弃了贸易保护政策 D. 工业革命催生了自由主义

9.1805年,英国受审判的罪犯为4605人,1846年这一数字增加到30349人,他们大多数都是城市居民。城市酗酒者人数也在增加,因为在他们看来喝啤酒是逃避悲惨生活的最好方法。这表明英国()

A. 工业革命导致工人生活悲惨 B. 尚未形成完整的法律体系

C. 城市化进程中社会问题突出 D. 犯罪率与城市化率成正比

10.下表是1689-1820年英国议会通过的公法与私法数目。

时间 公法数目 私法数目 每次会议通过的法令数

1689-1702年 343 466 57

1702-1714年 338 605 78

1714-1727年 377 381 58

1727-1760年 1447 1244 81

1760-1820年 9980 5257 254

材料所述现象的出现主要是由于英国

A. 内阁掌握国家立法权力 B. 确立了近代自治市制度

C. 社会经济生活巨大变动 D. 社会结构出现多层次化

11.19世纪90年代,美国许多大城市建立了大电厂,电力广泛地应用到工业、交通、通信等部门。与此同时,诸如电熨斗之类的家用电器也逐渐走入普通家庭,成为当时家庭生活里不可或缺的重要器具。这反映出

A. 工业革命改变人们生产生活方式 B. 当时美国开始成为世界经济中心

C. 科学技术进步深刻影响产业结构 D. 电力工业成为当时美国支柱产业

12.1824年前,英国议会和政府三令五申,严禁人才、技术和机器外流,以没收家产、褫夺国籍、高额罚金和坐牢等法律严惩违令者。直至1824年英国工业优势已经确立时才撤销。英国政府政策调整说明( )

A. 人才技术外流现象严重 B. 为工业发展营造宽松的社会环境

C. 适应垄断资本主义发展 D. 人才与技术垄断不利于长远发展

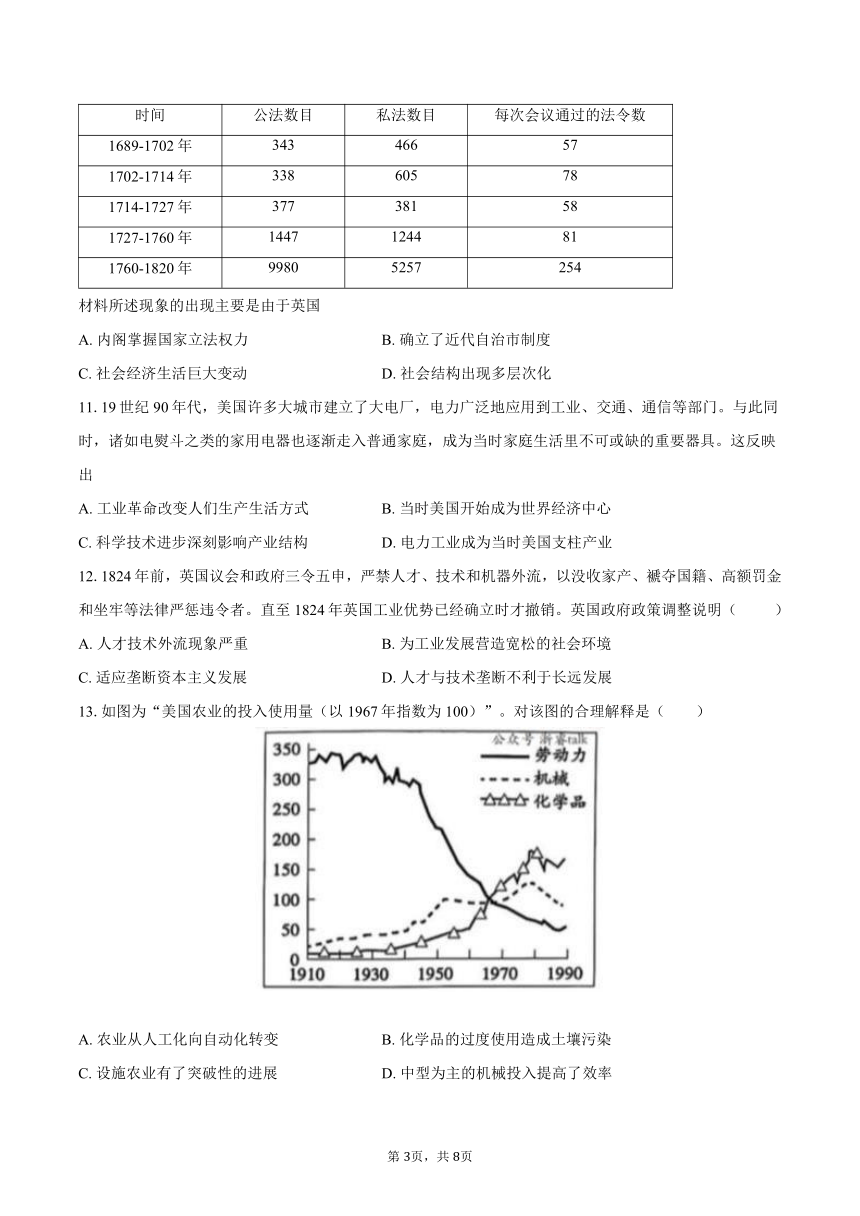

13.如图为“美国农业的投入使用量(以1967年指数为100)”。对该图的合理解释是( )

A. 农业从人工化向自动化转变 B. 化学品的过度使用造成土壤污染

C. 设施农业有了突破性的进展 D. 中型为主的机械投入提高了效率

14.1836~1848年,英国爆发宪章运动;1859年,伦敦建筑工人大罢工,相继德、法等国工人罢工,英、法、德、意等国相继建立各种地方性和全国性行业工会组织;1864年,英、德、法等国的工人代表联合起来成立了第一国际。据此可知,当时

A. 资本主义国家的社会危机加剧 B. 无产阶级需要科学的理论指导

C. 第一国际具有强大的动员能力 D. 资产阶级民主政治已失去民心

15.19世纪40年代,勃兴的英国布拉德福德市市民惋惜当地“在公共建筑的数量和美观方面并不出众”,于是率先发动公众募集资金兴建一座“伟大的公共建筑(新市政建筑)”。新市政建筑带有一个供商人住宿的饭店和可容纳3000多人的大型厅堂和画廊。这一现象()

A. 促进了各地人口大规模流动 B. 落实了民主政治的组织原则

C. 反映了资产阶级的物质诉求 D. 适应了工业化城市发展需要

16.1858年8月,英国国会通过《印度统治法》,最终剥夺了东印度公司在印度各地的统治权,从而完成对东印度公司的历史性终结,也象征着英国兰开夏棉纺织工业资本家的全面胜利。英国东印度公司被终结的根本原因是

A. 英国为维持在印度的殖民统治作出让步 B. 英国需要打开印度的棉纺织业市场

C. 英国工业革命的完成自由主义成为潮流 D. 英国东印度公司威胁自身海外利益

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:从1839年光生伏特效应被发现,到1954年太阳能电池的问世,光伏发电逐渐由理论探索走向量产应用。1980年以来,德国利用住宅、商场、企业屋顶开展分散式光伏发电,而大型地面集中式电站只占25%;为减少温室气体排放,制定《可再生能源法》,长期维持固定上网电价,为投资者稳定收益创造条件;推广“虚拟电厂”市场模式,依托中央信息技术系统,促进光伏能源的灵活调节与就近吸纳;优先考虑农用沼泽地安装发电设施,实现“一地两用”。然而,可再生能源附加费的征收,也加剧了低收入群体的“能源贫困”。

——摘编自谢晓惟《德国光伏发电综述》等

材料二:1958年,新中国研发的硅单晶,为“东方红”系列卫星的太阳能电池板奠定基础。改革开放后,中国逐步引进国外光伏电池生产线。民用光伏发电则始于西藏、新疆、内蒙古等地,并根据东中西部差异,逐渐形成了集中式与分布式并进的格局。以无锡尚德为代表的光伏企业异军突起,使中国在2007年一跃成为全球最大光伏设备制造国。2015年,“光伏扶贫”因“收益稳定、见效较快、带动就业”,而被国务院纳入精准扶贫工程。基于“富煤、缺油、少气”的能源状况,光伏发电已经成为中国兑现“双碳”国际承诺的重要途径。

——摘编自韩梦瑶《中国光伏发电的时空分布、竞争格局及减排效益》等

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括德国光伏发电产业的发展特征,并分析其形成条件。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,指出与德国相比,中国光伏发电产业发展进程的不同之处,并分析中国发展光伏发电产业的意义。

(3) 综合以上材料,简析世界光伏发电产业发展的影响因素。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一古典经济学认为自由放任的经济政策才会有助于经济的增长。在工业革命实践中,直到 18世纪80年代,英国棉纺织品制造商还高呼国家必须出面保护,到了18世纪的最后几年,却成了棉纱和棉布自由贸易的支持者。古典经济学在当时的迅速传播,迎合了英国工厂主们在新形势下的利益。但是,不能否认的是,工业革命与工业化是以民族国家为载体的,这既是18世纪英国重商主义政策的意义,也是19世纪以后诸后进国家采取保护主义政策的意义。能否打破古典经济学及其各种后继变体的思想桎梏,采取一种更加国家主义的政策,也就成为20世纪至今众多后进国家尤其大国能否顺利实现工业化的关键所在了。

——摘编自贾根良《重商主义与英印“大分流”——被古典经济学篡改的全球史》

材料二在 19世纪60年代,对于工业化,洋务派官员认识到,要想国家强大,必须学习西方振兴工商业。当时内忧外患的局面促使他们将为数不多的人力和财力放在开采矿山、修建铁路等花费巨大、筹备艰难的项目上,而忽视了投资小回报快的行业。江南制造总局、福州船政局是远东屈指可数的大型工业企业。19世纪70年代起,洋务派认识到“赖商为承办,赖官为维持”,运用国家政权的力量,维护商人对新式企业的投资,兴办了一批民用工业。

——摘编自陈彪《洋务运动与世界近代工业化潮流》

(1) 根据材料并结合所学知识,指出与英国相比,近代中国工业化思想及实践的不同之处及其成因。

(2) 综合上述材料,从唯物史观的角度,谈谈你对工业化思想及道路选择的认识。

19.科学技术推动人类文明迈向更高的台阶。阅读材料,完成下列要求。

材料一水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在史前,对中华文明的形成产生了至关重要的影响。先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期。盛唐时代的科技创造不甚突出,反倒是宋代拥有辉煌的创造发明。大约从元末开始,我国传统科技陷入缓慢发展阶段。中国古代很多科技知识通过传播被不同文明所分享。比如,中国人通过多种途径向世界贡献了水稻、大豆和茶等作物的栽培方法,以及丝织、瓷器、造纸、印刷、火药等方面的技术。

——摘编自焦郑珊《展现中国古代科技的灿烂星空》

材料二这个时期( 19世纪后半期)逐步出现了技术进步的制度化。更多的先进工业企业不再满足于接受别人的技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的试验来追寻这种技术创新……科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。

——摘编自(英)波斯坦等主编《剑桥欧洲经济史》

材料三近 200年以来,科学飞速发展,成为推动历史发展的根本力量。科学与技术的结合日趋紧密,日新月异的科学技术对生产力发展的作用和对人类生活的影响达到了前人无法想象的地步。科技的每一次重大突破都会催发社会生产力的深刻变革,推动人类文明迈向更高的台阶。但是科技给社会带来巨大贡献的同时也给人类带来了很多新的挑战与问题。未来科技走向何处,人类文明又将发生怎样的变化,是摆在当今人类面前的重要议题,也是各国需要面对的严峻挑战。

——摘编自韩启德《科技发展与人类文明》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国古代科技发明的主要特征。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括第二次工业革命时期的科技成果,并分析19世纪后半期科技的新变化。

(3) 根据材料三并结合所学知识,指出当今信息时代下人类面临的挑战,并运用唯物史观阐述“科技的每一次重大突破都会催发社会生产力的深刻变革,推动人类文明迈向更高的台阶”的必然性。

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】C

4.【答案】A

5.【答案】A

6.【答案】B

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】A

12.【答案】D

13.【答案】C

14.【答案】A

15.【答案】D

16.【答案】C

17.【答案】【小题1】特征:经历了由理论到应用的探索;主要采用分散式光伏发电;照顾投资者利益;应用信息技术科技,推动光伏发电产业发展;因地制宜,充分利用资源;低收入群体受惠较少。条件:科学的发展为技术创新提供理论依据;德国国土资源面积有限,出于充分利用资源的需要;信息技术的发展;世界范围内减少温室气体排放的推动。

【小题2】不同之处:引进外国成熟生产线推动自身光伏发电业发展;集中式与分散式相结合;发展迅速;充分照顾贫困地区的能源使用。意义:有利于减少温室气体排放,维护全球生态环境;有利于推动中国扶贫工作的进展;有利于在全球范围的竞争中占据优势;有利于推动西部地区发展。

【小题3】影响因素:科学的发展影响光伏发电产业;社会制度影响光伏发电产业发展上;世界之间的交流有利于推动光伏发电事业发展。

18.【答案】【小题1】不同之处:强调国家干预;首先从重工业起步;有救亡图存、挽救统治危机的现实目的。

成因:半殖民地半封建的社会性质;工业化进程起步晚,资本原始积累不足;兴办者身份大多脱胎于地主、旧官僚。

【小题2】认识:结合本国的历史和国情,选择适合的工业化之路;工业化思想和实践要与时俱进,不断调整、发展、创新。

19.【答案】【小题1】特征:起源早;发明数量多;呈现阶段性;为世界所共享;实用性强。

【小题2】成果:内燃机的创制和应用;石油化工业获得发展;炼钢、纺织等旧产业在技术改造后焕发出新的活力。新变化:科技进步制度化;科学和技术紧密结合。

【小题3】挑战:生态破坏问题、网络安全与隐私问题、科技伦理问题、科技霸权问题等。(任答2点即可)必然性:科学技术是第一生产力;近200年来人类科技成果使社会发展经历了蒸汽时代、电气时代以及当今的信息化时代;劳动方式日益自动化和智能化,推动人类文明进一步发展。

第1页,共1页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.“到19世纪中期,英国……往昔那种田园诗般的风情不见了……乡村建起了灰暗的厂房,城镇竖起了高耸的烟囱,工厂里回荡着机器的轰响……人们靠工业、而不是农业生存。”据此可以推断出()

A. 英国农业已经彻底衰落 B. 工人阶级登上历史舞台

C. 现代工业提供了大量物美价廉的商品 D. 工业化深刻影响了英国的社会与经济

2.工业革命不仅为美国崛起提供了物质和技术上的支持,还提供了一个国际化的外部环境,这使美国崛起从一开始就具有世界性。这里强调的美国崛起的“国际化的外部环境”是指

A. 新航路开辟后世界各地开始建立联系 B. 美国独立后与世界各地的联系加强

C. 世界市场的初步形成和不断发展 D. 美国全球霸主地位的确立

3.1929年7月至1930年1月间,英国历史学家汤因比参加太平洋国际学会年会,途经欧亚许多地方,记载了他“亲眼见到过往悉心研究过的人和事……那些书面报道里栩栩如生的人与事的真身”,在下列他途经的城市中,他不可能“亲眼见到”( )

A. 印度焦特布尔城:路上有卡车与汽车,整个城市都通了电灯

B. 新加坡城:使用中国汉字、印度的泰米尔文和英文的告示牌

C. 上海:国民革命军北伐,租界调来了大批部队驻防

D. 北平:规模宏大、布局巧妙的明清皇宫——紫禁城

4.如图是欧美近代以来部分大事件简图。根据图中信息设计一个主题,最恰当的是( )

A. 经济基础与上层建筑之间相互作用 B. 资本主义政治制度在全球范围建立

C. 资产阶级共和政体确立的艰难历程 D. 两次工业革命推动国际格局的变动

5.比利时画家法朗士 ·麦绥莱勒1925年完成的《城市》组画,从各个方面体现了城市化带来的影响。其中下列四幅能够反映出

①交通工具的进步 ②交通拥堵严重 ③失业人数激增 ④工厂制度创建

A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

6.19世纪中期以前,欧美最高的建筑只有6层。1871 年,芝加哥保险公司大厦是世界上第一幢现代钢框架高层建筑,开摩天大楼先河,共10层。19世纪末,美国出现29层118米高的建筑。20世纪初,纽约建成了屋尔华斯大厦,已达52层241米。高层建筑首先在美国大量出现的主要因素是( )

A. 第一次工业革命积累了大量资本 B. 充分应用第二次工业革命的成果

C. 城市化商业化带来城市地价飞涨 D. 为满足工业化后人们的住房需求

7.斯皮瓦格尔在《西方文明简史》中指出:“19世纪末的经济发展,再加上海洋运输和铁路上的交通革命,培植出一种真正的世界经济。……欧洲资本同样也投向了海外,以建设铁路、矿山、电厂和银行。当然,国外市场也为欧洲剩余的制成品提供了市场。”下列对该材料理解准确的是()

A. 工业革命是世界市场发展的根本动力

B. 世界市场加快了资本原始积累的进程

C. 资本主义国家开始到海外抢占市场

D. 在世界走向整体化的过程中人类生活得到改善

8.第一次工业革命后,英国取消了贸易保护政策,同欧洲各主要国家订立互惠关税协定,降低进口税率;1849年取消了《航海条例》;到1875年,英国工业品的平均进口关税税率降到几乎为零。这反映出英国( )

A. 自由主义成就了工业革命 B. 与荷兰经济竞争关系结束

C. 彻底放弃了贸易保护政策 D. 工业革命催生了自由主义

9.1805年,英国受审判的罪犯为4605人,1846年这一数字增加到30349人,他们大多数都是城市居民。城市酗酒者人数也在增加,因为在他们看来喝啤酒是逃避悲惨生活的最好方法。这表明英国()

A. 工业革命导致工人生活悲惨 B. 尚未形成完整的法律体系

C. 城市化进程中社会问题突出 D. 犯罪率与城市化率成正比

10.下表是1689-1820年英国议会通过的公法与私法数目。

时间 公法数目 私法数目 每次会议通过的法令数

1689-1702年 343 466 57

1702-1714年 338 605 78

1714-1727年 377 381 58

1727-1760年 1447 1244 81

1760-1820年 9980 5257 254

材料所述现象的出现主要是由于英国

A. 内阁掌握国家立法权力 B. 确立了近代自治市制度

C. 社会经济生活巨大变动 D. 社会结构出现多层次化

11.19世纪90年代,美国许多大城市建立了大电厂,电力广泛地应用到工业、交通、通信等部门。与此同时,诸如电熨斗之类的家用电器也逐渐走入普通家庭,成为当时家庭生活里不可或缺的重要器具。这反映出

A. 工业革命改变人们生产生活方式 B. 当时美国开始成为世界经济中心

C. 科学技术进步深刻影响产业结构 D. 电力工业成为当时美国支柱产业

12.1824年前,英国议会和政府三令五申,严禁人才、技术和机器外流,以没收家产、褫夺国籍、高额罚金和坐牢等法律严惩违令者。直至1824年英国工业优势已经确立时才撤销。英国政府政策调整说明( )

A. 人才技术外流现象严重 B. 为工业发展营造宽松的社会环境

C. 适应垄断资本主义发展 D. 人才与技术垄断不利于长远发展

13.如图为“美国农业的投入使用量(以1967年指数为100)”。对该图的合理解释是( )

A. 农业从人工化向自动化转变 B. 化学品的过度使用造成土壤污染

C. 设施农业有了突破性的进展 D. 中型为主的机械投入提高了效率

14.1836~1848年,英国爆发宪章运动;1859年,伦敦建筑工人大罢工,相继德、法等国工人罢工,英、法、德、意等国相继建立各种地方性和全国性行业工会组织;1864年,英、德、法等国的工人代表联合起来成立了第一国际。据此可知,当时

A. 资本主义国家的社会危机加剧 B. 无产阶级需要科学的理论指导

C. 第一国际具有强大的动员能力 D. 资产阶级民主政治已失去民心

15.19世纪40年代,勃兴的英国布拉德福德市市民惋惜当地“在公共建筑的数量和美观方面并不出众”,于是率先发动公众募集资金兴建一座“伟大的公共建筑(新市政建筑)”。新市政建筑带有一个供商人住宿的饭店和可容纳3000多人的大型厅堂和画廊。这一现象()

A. 促进了各地人口大规模流动 B. 落实了民主政治的组织原则

C. 反映了资产阶级的物质诉求 D. 适应了工业化城市发展需要

16.1858年8月,英国国会通过《印度统治法》,最终剥夺了东印度公司在印度各地的统治权,从而完成对东印度公司的历史性终结,也象征着英国兰开夏棉纺织工业资本家的全面胜利。英国东印度公司被终结的根本原因是

A. 英国为维持在印度的殖民统治作出让步 B. 英国需要打开印度的棉纺织业市场

C. 英国工业革命的完成自由主义成为潮流 D. 英国东印度公司威胁自身海外利益

二、材料解析题:本大题共3小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一:从1839年光生伏特效应被发现,到1954年太阳能电池的问世,光伏发电逐渐由理论探索走向量产应用。1980年以来,德国利用住宅、商场、企业屋顶开展分散式光伏发电,而大型地面集中式电站只占25%;为减少温室气体排放,制定《可再生能源法》,长期维持固定上网电价,为投资者稳定收益创造条件;推广“虚拟电厂”市场模式,依托中央信息技术系统,促进光伏能源的灵活调节与就近吸纳;优先考虑农用沼泽地安装发电设施,实现“一地两用”。然而,可再生能源附加费的征收,也加剧了低收入群体的“能源贫困”。

——摘编自谢晓惟《德国光伏发电综述》等

材料二:1958年,新中国研发的硅单晶,为“东方红”系列卫星的太阳能电池板奠定基础。改革开放后,中国逐步引进国外光伏电池生产线。民用光伏发电则始于西藏、新疆、内蒙古等地,并根据东中西部差异,逐渐形成了集中式与分布式并进的格局。以无锡尚德为代表的光伏企业异军突起,使中国在2007年一跃成为全球最大光伏设备制造国。2015年,“光伏扶贫”因“收益稳定、见效较快、带动就业”,而被国务院纳入精准扶贫工程。基于“富煤、缺油、少气”的能源状况,光伏发电已经成为中国兑现“双碳”国际承诺的重要途径。

——摘编自韩梦瑶《中国光伏发电的时空分布、竞争格局及减排效益》等

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括德国光伏发电产业的发展特征,并分析其形成条件。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,指出与德国相比,中国光伏发电产业发展进程的不同之处,并分析中国发展光伏发电产业的意义。

(3) 综合以上材料,简析世界光伏发电产业发展的影响因素。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一古典经济学认为自由放任的经济政策才会有助于经济的增长。在工业革命实践中,直到 18世纪80年代,英国棉纺织品制造商还高呼国家必须出面保护,到了18世纪的最后几年,却成了棉纱和棉布自由贸易的支持者。古典经济学在当时的迅速传播,迎合了英国工厂主们在新形势下的利益。但是,不能否认的是,工业革命与工业化是以民族国家为载体的,这既是18世纪英国重商主义政策的意义,也是19世纪以后诸后进国家采取保护主义政策的意义。能否打破古典经济学及其各种后继变体的思想桎梏,采取一种更加国家主义的政策,也就成为20世纪至今众多后进国家尤其大国能否顺利实现工业化的关键所在了。

——摘编自贾根良《重商主义与英印“大分流”——被古典经济学篡改的全球史》

材料二在 19世纪60年代,对于工业化,洋务派官员认识到,要想国家强大,必须学习西方振兴工商业。当时内忧外患的局面促使他们将为数不多的人力和财力放在开采矿山、修建铁路等花费巨大、筹备艰难的项目上,而忽视了投资小回报快的行业。江南制造总局、福州船政局是远东屈指可数的大型工业企业。19世纪70年代起,洋务派认识到“赖商为承办,赖官为维持”,运用国家政权的力量,维护商人对新式企业的投资,兴办了一批民用工业。

——摘编自陈彪《洋务运动与世界近代工业化潮流》

(1) 根据材料并结合所学知识,指出与英国相比,近代中国工业化思想及实践的不同之处及其成因。

(2) 综合上述材料,从唯物史观的角度,谈谈你对工业化思想及道路选择的认识。

19.科学技术推动人类文明迈向更高的台阶。阅读材料,完成下列要求。

材料一水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在史前,对中华文明的形成产生了至关重要的影响。先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期。盛唐时代的科技创造不甚突出,反倒是宋代拥有辉煌的创造发明。大约从元末开始,我国传统科技陷入缓慢发展阶段。中国古代很多科技知识通过传播被不同文明所分享。比如,中国人通过多种途径向世界贡献了水稻、大豆和茶等作物的栽培方法,以及丝织、瓷器、造纸、印刷、火药等方面的技术。

——摘编自焦郑珊《展现中国古代科技的灿烂星空》

材料二这个时期( 19世纪后半期)逐步出现了技术进步的制度化。更多的先进工业企业不再满足于接受别人的技术创新并利用它们,而是通过精心的有计划的试验来追寻这种技术创新……科学盈利的真正神秘性在工业中的成长孕育已经达到了这样一种程度,以至于企业都开始资助基础研究和应用研究。

——摘编自(英)波斯坦等主编《剑桥欧洲经济史》

材料三近 200年以来,科学飞速发展,成为推动历史发展的根本力量。科学与技术的结合日趋紧密,日新月异的科学技术对生产力发展的作用和对人类生活的影响达到了前人无法想象的地步。科技的每一次重大突破都会催发社会生产力的深刻变革,推动人类文明迈向更高的台阶。但是科技给社会带来巨大贡献的同时也给人类带来了很多新的挑战与问题。未来科技走向何处,人类文明又将发生怎样的变化,是摆在当今人类面前的重要议题,也是各国需要面对的严峻挑战。

——摘编自韩启德《科技发展与人类文明》

(1) 根据材料一并结合所学知识,概括中国古代科技发明的主要特征。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括第二次工业革命时期的科技成果,并分析19世纪后半期科技的新变化。

(3) 根据材料三并结合所学知识,指出当今信息时代下人类面临的挑战,并运用唯物史观阐述“科技的每一次重大突破都会催发社会生产力的深刻变革,推动人类文明迈向更高的台阶”的必然性。

1.【答案】D

2.【答案】C

3.【答案】C

4.【答案】A

5.【答案】A

6.【答案】B

7.【答案】A

8.【答案】D

9.【答案】C

10.【答案】C

11.【答案】A

12.【答案】D

13.【答案】C

14.【答案】A

15.【答案】D

16.【答案】C

17.【答案】【小题1】特征:经历了由理论到应用的探索;主要采用分散式光伏发电;照顾投资者利益;应用信息技术科技,推动光伏发电产业发展;因地制宜,充分利用资源;低收入群体受惠较少。条件:科学的发展为技术创新提供理论依据;德国国土资源面积有限,出于充分利用资源的需要;信息技术的发展;世界范围内减少温室气体排放的推动。

【小题2】不同之处:引进外国成熟生产线推动自身光伏发电业发展;集中式与分散式相结合;发展迅速;充分照顾贫困地区的能源使用。意义:有利于减少温室气体排放,维护全球生态环境;有利于推动中国扶贫工作的进展;有利于在全球范围的竞争中占据优势;有利于推动西部地区发展。

【小题3】影响因素:科学的发展影响光伏发电产业;社会制度影响光伏发电产业发展上;世界之间的交流有利于推动光伏发电事业发展。

18.【答案】【小题1】不同之处:强调国家干预;首先从重工业起步;有救亡图存、挽救统治危机的现实目的。

成因:半殖民地半封建的社会性质;工业化进程起步晚,资本原始积累不足;兴办者身份大多脱胎于地主、旧官僚。

【小题2】认识:结合本国的历史和国情,选择适合的工业化之路;工业化思想和实践要与时俱进,不断调整、发展、创新。

19.【答案】【小题1】特征:起源早;发明数量多;呈现阶段性;为世界所共享;实用性强。

【小题2】成果:内燃机的创制和应用;石油化工业获得发展;炼钢、纺织等旧产业在技术改造后焕发出新的活力。新变化:科技进步制度化;科学和技术紧密结合。

【小题3】挑战:生态破坏问题、网络安全与隐私问题、科技伦理问题、科技霸权问题等。(任答2点即可)必然性:科学技术是第一生产力;近200年来人类科技成果使社会发展经历了蒸汽时代、电气时代以及当今的信息化时代;劳动方式日益自动化和智能化,推动人类文明进一步发展。

第1页,共1页

同课章节目录