细绳或弹簧相连的连接体问题综合题 抢先练 2025年高考物理复习备考模拟预测

文档属性

| 名称 | 细绳或弹簧相连的连接体问题综合题 抢先练 2025年高考物理复习备考模拟预测 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 605.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 10:23:42 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

细绳或弹簧相连的连接体问题综合题 抢先练

2025年高考物理复习备考模拟预测

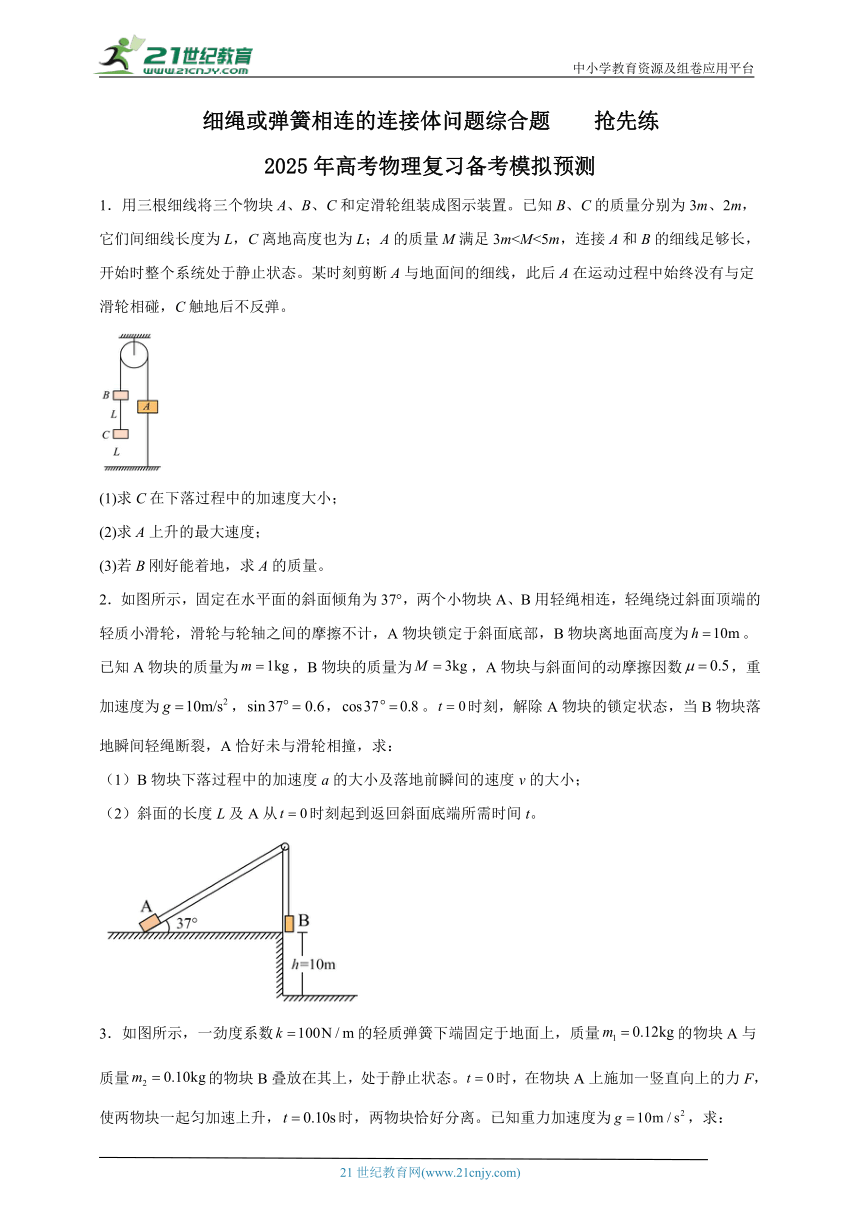

1.用三根细线将三个物块A、B、C和定滑轮组装成图示装置。已知B、C的质量分别为3m、2m,它们间细线长度为L,C离地高度也为L;A的质量M满足3m(1)求C在下落过程中的加速度大小;

(2)求A上升的最大速度;

(3)若B刚好能着地,求A的质量。

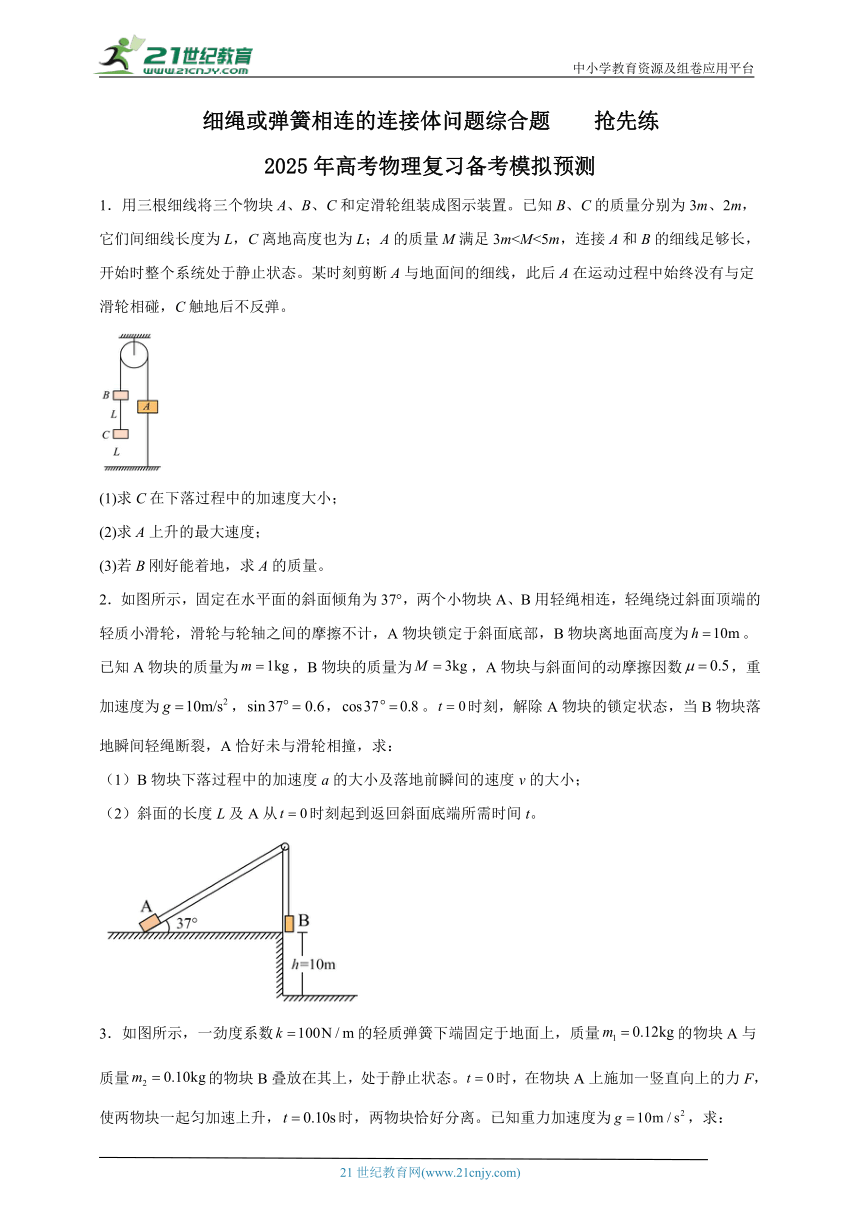

2.如图所示,固定在水平面的斜面倾角为37°,两个小物块A、B用轻绳相连,轻绳绕过斜面顶端的轻质小滑轮,滑轮与轮轴之间的摩擦不计,A物块锁定于斜面底部,B物块离地面高度为。已知A物块的质量为,B物块的质量为,A物块与斜面间的动摩擦因数,重加速度为,,。时刻,解除A物块的锁定状态,当B物块落地瞬间轻绳断裂,A恰好未与滑轮相撞,求:

(1)B物块下落过程中的加速度a的大小及落地前瞬间的速度v的大小;

(2)斜面的长度L及A从时刻起到返回斜面底端所需时间t。

3.如图所示,一劲度系数的轻质弹簧下端固定于地面上,质量的物块A与质量的物块B叠放在其上,处于静止状态。时,在物块A上施加一竖直向上的力F,使两物块一起匀加速上升,时,两物块恰好分离。已知重力加速度为,求:

(1)两物块匀加速运动的加速度大小;

(2)分离时力F的大小。

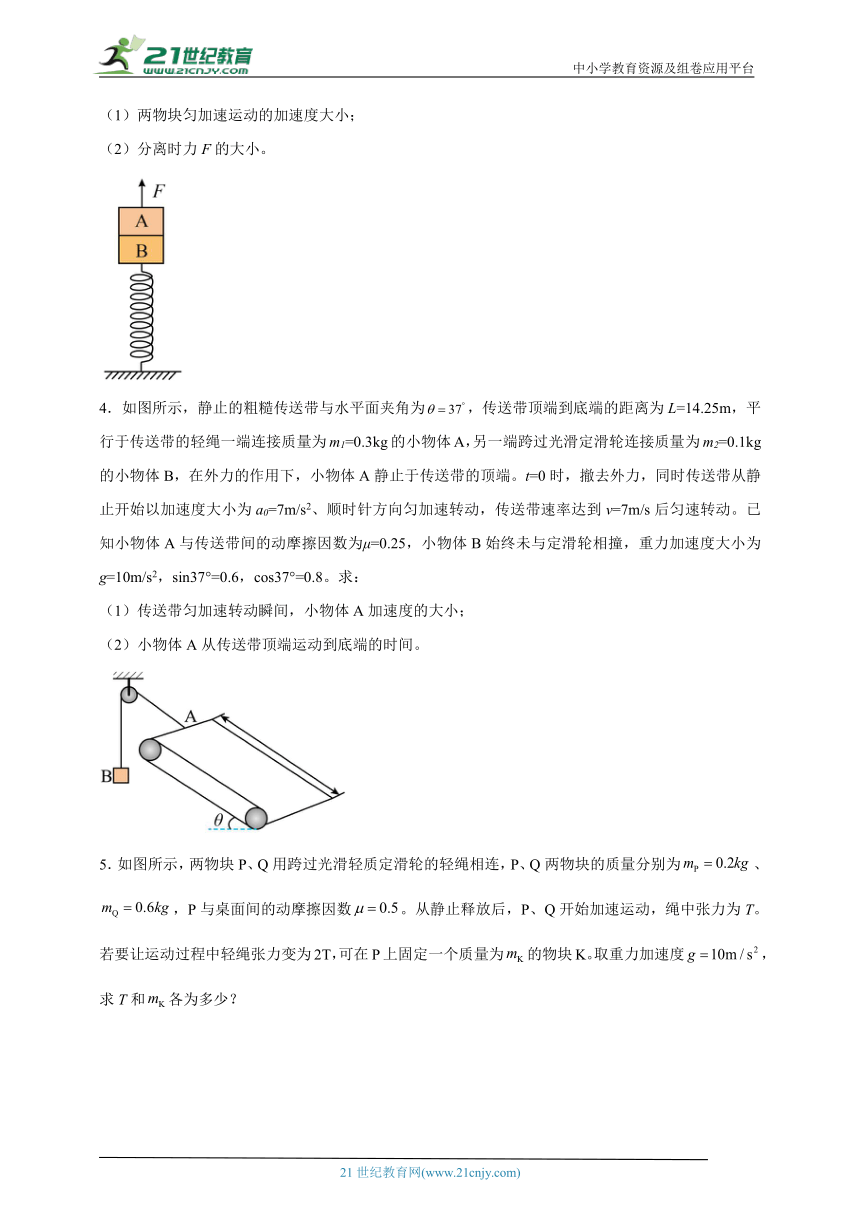

4.如图所示,静止的粗糙传送带与水平面夹角为,传送带顶端到底端的距离为L=14.25m,平行于传送带的轻绳一端连接质量为m1=0.3kg的小物体A,另一端跨过光滑定滑轮连接质量为m2=0.1kg的小物体B,在外力的作用下,小物体A静止于传送带的顶端。t=0时,撤去外力,同时传送带从静止开始以加速度大小为a0=7m/s2、顺时针方向匀加速转动,传送带速率达到v=7m/s后匀速转动。已知小物体A与传送带间的动摩擦因数为μ=0.25,小物体B始终未与定滑轮相撞,重力加速度大小为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)传送带匀加速转动瞬间,小物体A加速度的大小;

(2)小物体A从传送带顶端运动到底端的时间。

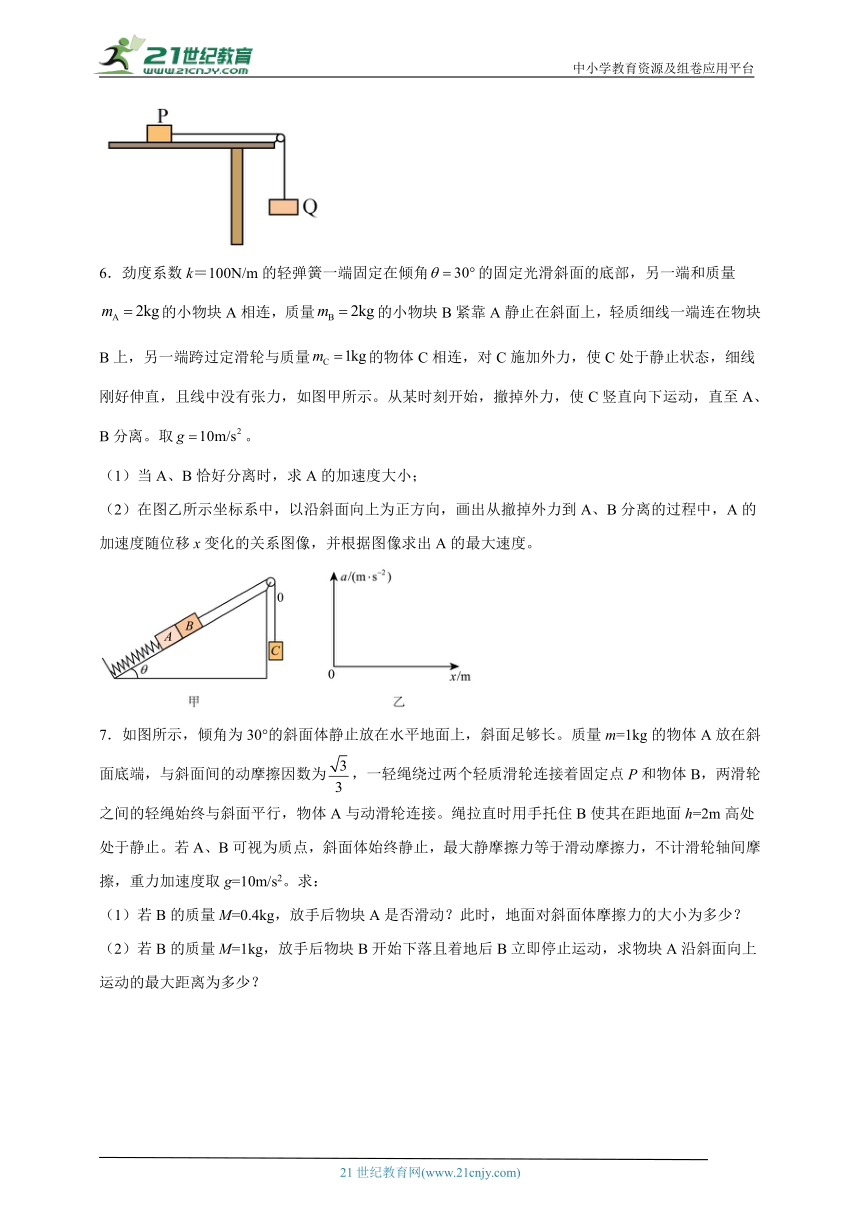

5.如图所示,两物块P、Q用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳相连,P、Q两物块的质量分别为、,P与桌面间的动摩擦因数。从静止释放后,P、Q开始加速运动,绳中张力为T。若要让运动过程中轻绳张力变为2T,可在P上固定一个质量为的物块K。取重力加速度,求T和各为多少?

6.劲度系数k=100N/m的轻弹簧一端固定在倾角的固定光滑斜面的底部,另一端和质量的小物块A相连,质量的小物块B紧靠A静止在斜面上,轻质细线一端连在物块B上,另一端跨过定滑轮与质量的物体C相连,对C施加外力,使C处于静止状态,细线刚好伸直,且线中没有张力,如图甲所示。从某时刻开始,撤掉外力,使C竖直向下运动,直至A、B分离。取。

(1)当A、B恰好分离时,求A的加速度大小;

(2)在图乙所示坐标系中,以沿斜面向上为正方向,画出从撤掉外力到A、B分离的过程中,A的加速度随位移x变化的关系图像,并根据图像求出A的最大速度。

7.如图所示,倾角为30°的斜面体静止放在水平地面上,斜面足够长。质量m=1kg的物体A放在斜面底端,与斜面间的动摩擦因数为,一轻绳绕过两个轻质滑轮连接着固定点P和物体B,两滑轮之间的轻绳始终与斜面平行,物体A与动滑轮连接。绳拉直时用手托住B使其在距地面h=2m高处处于静止。若A、B可视为质点,斜面体始终静止,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计滑轮轴间摩擦,重力加速度取g=10m/s2。求:

(1)若B的质量M=0.4kg,放手后物块A是否滑动?此时,地面对斜面体摩擦力的大小为多少?

(2)若B的质量M=1kg,放手后物块B开始下落且着地后B立即停止运动,求物块A沿斜面向上运动的最大距离为多少?

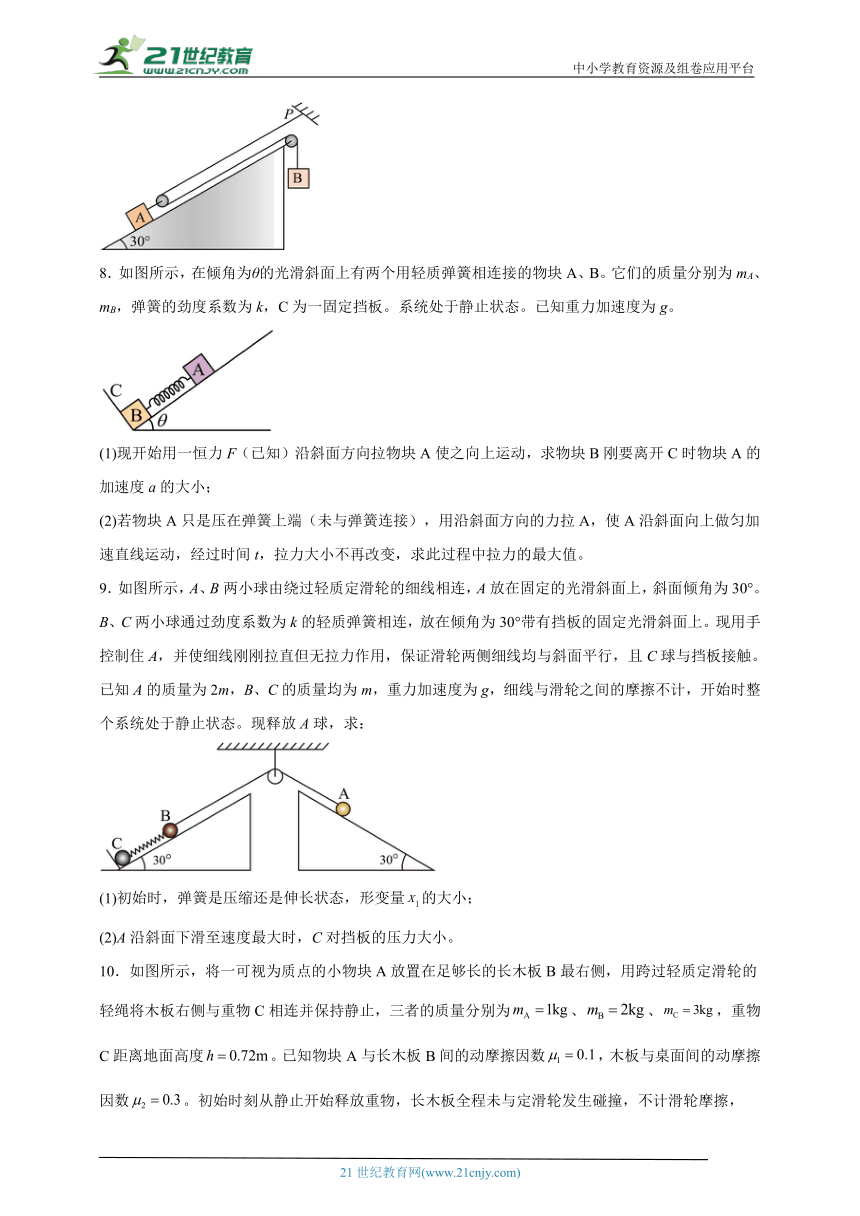

8.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B。它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板。系统处于静止状态。已知重力加速度为g。

(1)现开始用一恒力F(已知)沿斜面方向拉物块A使之向上运动,求物块B刚要离开C时物块A的加速度a的大小;

(2)若物块A只是压在弹簧上端(未与弹簧连接),用沿斜面方向的力拉A,使A沿斜面向上做匀加速直线运动,经过时间t,拉力大小不再改变,求此过程中拉力的最大值。

9.如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角为30°。B、C两小球通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,放在倾角为30°带有挡板的固定光滑斜面上。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,保证滑轮两侧细线均与斜面平行,且C球与挡板接触。已知A的质量为2m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。现释放A球,求:

(1)初始时,弹簧是压缩还是伸长状态,形变量的大小;

(2)A沿斜面下滑至速度最大时,C对挡板的压力大小。

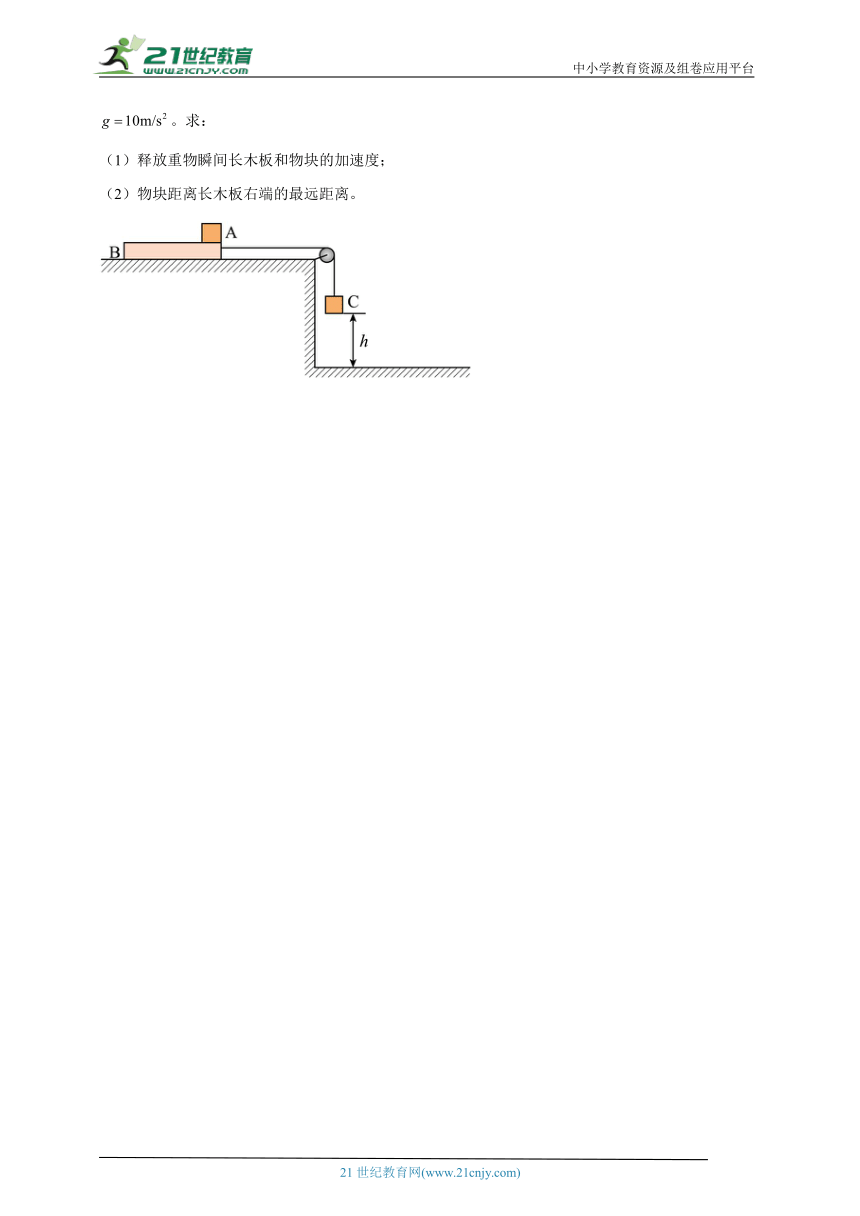

10.如图所示,将一可视为质点的小物块A放置在足够长的长木板B最右侧,用跨过轻质定滑轮的轻绳将木板右侧与重物C相连并保持静止,三者的质量分别为、、,重物C距离地面高度。已知物块A与长木板B间的动摩擦因数,木板与桌面间的动摩擦因数。初始时刻从静止开始释放重物,长木板全程未与定滑轮发生碰撞,不计滑轮摩擦,。求:

(1)释放重物瞬间长木板和物块的加速度;

(2)物块距离长木板右端的最远距离。

参考答案

1.(1)

(2)

(3)

【详解】(1)剪断细线后,对A、B、C整体,由牛顿第二定律得

解得

(2)物块C刚落地时,M的速度最大,三个物体组成的系统机械能守恒,则

解得

(3)物块C落地后,物块B恰能下降地面,则此时物块A和物块B的速度为零

联立解得

2.(1),;(2),

【详解】(1)根据题意,设B物块下落过程中绳子的拉力为,由牛顿第二定律,对B物块有

对A物块有

联立解得

B物块落地前做匀加速直线运动,则有

解得

(2)根据题意可知,绳断前,A的运动时间为

绳断后,A上滑过程有

解得

A上滑到顶端的时间为

上滑的距离为

则斜面的长度为

A下滑过程有

解得

下滑到底端的时间为

则A从时刻起到返回斜面底端所需时间

3.(1)2m/s2;(2)1.44N

【详解】(1)初始时,物块A、B叠放在一起,处于静止状态,此时弹簧的形变量为,有

解得

两物块分离时,物块之间的相互作用力恰好为0,此时弹簧的形变量为,以物块B为研究对象,有

又

联立解得

(2)两物块分离时,以物块A为研究对象,有

解得

4.(1)3.5m/s2;(2)3s

【详解】(1)设小物块A加速度的大小为a1,绳子的拉力为T1,则对A物体列牛顿第二定律

对B物体列牛顿第二定律

解得

(2)从静止到速度等于7m/s的过程有

当A、B整体的速度等于7m/s时,摩擦力会改变方向,设小物块A此时的加速度为a2,绳子的拉力为T2,则对A物体列牛顿第二定律

对B物体列牛顿第二定律

解得

所以,总时间为

5.,

【详解】设原来P、Q运动时加速度大小为,轻绳张力为T,分别对P、Q用牛顿第二定律得

解得

在P上固定一物块K后,再分别对P、Q用牛顿第二定律得

联立解得

6.(1)0;(2);

【详解】(1)A、B恰好分离时,以BC整体为研究对象有

解得

则A的加速度大小也为0。

(2)开始A、B静止,设弹簧压缩量为,则

解得

当加速度为0时,A的速度最大,当A、B、C一起加速运动位移为x时,对C受力分析有

对A、B受力分析有

弹簧弹力大小为

联立,解得

当时,加速度,当时,位移,图像如图所示

由图像与坐标轴围成的面积可计算物块A的最大速度,则最大速度大小为

7.(1)不滑动,;(2)1.2m

【详解】(1)若 B 的质量M=0.4kg,假设A、B静止,对B受力分析得

再对A分析沿斜面向上的力为

又

所以假设成立。

把A、滑轮、斜面和B看成一个整体受力分析可得,地面对斜面体摩擦力的大小为

(2)A加速过程,设A的加速度为,则B的加速度为;对B,由牛顿第二定律可得

对A,由牛顿第二定律可得

联立解得

由题意知A先上滑了,根据运动学公式可得

解得

A减速过程,由牛顿第二定律可得

解得

根据运动学公式可得

解得

则物块A沿斜面向上运动的最大距离为

8.(1)

(2)

【详解】(1)物块B刚要离开C时,以B为对象,可得弹簧弹力大小为

以A为对象,根据牛顿第二定律可得

联立解得物块A的加速度为

可知物块B刚要离开C时物块A的加速度的大小为。

(2)使A沿斜面向上做匀加速直线运动,经过时间t,拉力大小不再改变,可知此时A与弹簧分离,弹簧刚好恢复原长;设初始时弹簧的压缩量为,则有

设A做匀加速直线运动的加速度为,根据运动学公式可得

在A与弹簧分离前,弹簧给A的弹力沿斜面向上,且逐渐减小,则拉力逐渐增大,当A与弹簧分离时,拉力达到最大,则有

联立解得

9.(1)压缩状态;

(2)0

【详解】(1)对小球B受力分析可知,小球B仅受重力和斜面的支持力无法平衡,则弹簧对小球B有沿斜面向上的支持力,则初始时弹簧处于压缩状态,设压缩量为,由B沿斜面方向受力平衡可得

故

(2)A沿斜面下滑至速度最大时,加速度为0,有

此时对B沿斜面方向的受力有

,

对C,沿斜面方向的受力有

解得

由牛顿第三定律可知,C对挡板的压力大小

10.(1);;(2)

【详解】(1)对物块A和长木板B和重物C受力分析,由牛顿第二定律可得:

代入数据可得

(2)重物下落高度h后落地,所用时间为

重物落地前物块和长木板做匀加速运动,由运动学表达式可得

该阶段两者的位移为

重物落地后,物块加速度保持不变,继续加速,木板做匀减速直线运动。对木板受力分析,由牛顿第二定律可得:

经过后两者达到共速,可得

代入数据可得

该阶段两者的位移为

此时物块距离木板右端最远,则最终物块到长木板左端的距离为

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

细绳或弹簧相连的连接体问题综合题 抢先练

2025年高考物理复习备考模拟预测

1.用三根细线将三个物块A、B、C和定滑轮组装成图示装置。已知B、C的质量分别为3m、2m,它们间细线长度为L,C离地高度也为L;A的质量M满足3m

(2)求A上升的最大速度;

(3)若B刚好能着地,求A的质量。

2.如图所示,固定在水平面的斜面倾角为37°,两个小物块A、B用轻绳相连,轻绳绕过斜面顶端的轻质小滑轮,滑轮与轮轴之间的摩擦不计,A物块锁定于斜面底部,B物块离地面高度为。已知A物块的质量为,B物块的质量为,A物块与斜面间的动摩擦因数,重加速度为,,。时刻,解除A物块的锁定状态,当B物块落地瞬间轻绳断裂,A恰好未与滑轮相撞,求:

(1)B物块下落过程中的加速度a的大小及落地前瞬间的速度v的大小;

(2)斜面的长度L及A从时刻起到返回斜面底端所需时间t。

3.如图所示,一劲度系数的轻质弹簧下端固定于地面上,质量的物块A与质量的物块B叠放在其上,处于静止状态。时,在物块A上施加一竖直向上的力F,使两物块一起匀加速上升,时,两物块恰好分离。已知重力加速度为,求:

(1)两物块匀加速运动的加速度大小;

(2)分离时力F的大小。

4.如图所示,静止的粗糙传送带与水平面夹角为,传送带顶端到底端的距离为L=14.25m,平行于传送带的轻绳一端连接质量为m1=0.3kg的小物体A,另一端跨过光滑定滑轮连接质量为m2=0.1kg的小物体B,在外力的作用下,小物体A静止于传送带的顶端。t=0时,撤去外力,同时传送带从静止开始以加速度大小为a0=7m/s2、顺时针方向匀加速转动,传送带速率达到v=7m/s后匀速转动。已知小物体A与传送带间的动摩擦因数为μ=0.25,小物体B始终未与定滑轮相撞,重力加速度大小为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

(1)传送带匀加速转动瞬间,小物体A加速度的大小;

(2)小物体A从传送带顶端运动到底端的时间。

5.如图所示,两物块P、Q用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳相连,P、Q两物块的质量分别为、,P与桌面间的动摩擦因数。从静止释放后,P、Q开始加速运动,绳中张力为T。若要让运动过程中轻绳张力变为2T,可在P上固定一个质量为的物块K。取重力加速度,求T和各为多少?

6.劲度系数k=100N/m的轻弹簧一端固定在倾角的固定光滑斜面的底部,另一端和质量的小物块A相连,质量的小物块B紧靠A静止在斜面上,轻质细线一端连在物块B上,另一端跨过定滑轮与质量的物体C相连,对C施加外力,使C处于静止状态,细线刚好伸直,且线中没有张力,如图甲所示。从某时刻开始,撤掉外力,使C竖直向下运动,直至A、B分离。取。

(1)当A、B恰好分离时,求A的加速度大小;

(2)在图乙所示坐标系中,以沿斜面向上为正方向,画出从撤掉外力到A、B分离的过程中,A的加速度随位移x变化的关系图像,并根据图像求出A的最大速度。

7.如图所示,倾角为30°的斜面体静止放在水平地面上,斜面足够长。质量m=1kg的物体A放在斜面底端,与斜面间的动摩擦因数为,一轻绳绕过两个轻质滑轮连接着固定点P和物体B,两滑轮之间的轻绳始终与斜面平行,物体A与动滑轮连接。绳拉直时用手托住B使其在距地面h=2m高处处于静止。若A、B可视为质点,斜面体始终静止,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计滑轮轴间摩擦,重力加速度取g=10m/s2。求:

(1)若B的质量M=0.4kg,放手后物块A是否滑动?此时,地面对斜面体摩擦力的大小为多少?

(2)若B的质量M=1kg,放手后物块B开始下落且着地后B立即停止运动,求物块A沿斜面向上运动的最大距离为多少?

8.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B。它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板。系统处于静止状态。已知重力加速度为g。

(1)现开始用一恒力F(已知)沿斜面方向拉物块A使之向上运动,求物块B刚要离开C时物块A的加速度a的大小;

(2)若物块A只是压在弹簧上端(未与弹簧连接),用沿斜面方向的力拉A,使A沿斜面向上做匀加速直线运动,经过时间t,拉力大小不再改变,求此过程中拉力的最大值。

9.如图所示,A、B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连,A放在固定的光滑斜面上,斜面倾角为30°。B、C两小球通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,放在倾角为30°带有挡板的固定光滑斜面上。现用手控制住A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,保证滑轮两侧细线均与斜面平行,且C球与挡板接触。已知A的质量为2m,B、C的质量均为m,重力加速度为g,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。现释放A球,求:

(1)初始时,弹簧是压缩还是伸长状态,形变量的大小;

(2)A沿斜面下滑至速度最大时,C对挡板的压力大小。

10.如图所示,将一可视为质点的小物块A放置在足够长的长木板B最右侧,用跨过轻质定滑轮的轻绳将木板右侧与重物C相连并保持静止,三者的质量分别为、、,重物C距离地面高度。已知物块A与长木板B间的动摩擦因数,木板与桌面间的动摩擦因数。初始时刻从静止开始释放重物,长木板全程未与定滑轮发生碰撞,不计滑轮摩擦,。求:

(1)释放重物瞬间长木板和物块的加速度;

(2)物块距离长木板右端的最远距离。

参考答案

1.(1)

(2)

(3)

【详解】(1)剪断细线后,对A、B、C整体,由牛顿第二定律得

解得

(2)物块C刚落地时,M的速度最大,三个物体组成的系统机械能守恒,则

解得

(3)物块C落地后,物块B恰能下降地面,则此时物块A和物块B的速度为零

联立解得

2.(1),;(2),

【详解】(1)根据题意,设B物块下落过程中绳子的拉力为,由牛顿第二定律,对B物块有

对A物块有

联立解得

B物块落地前做匀加速直线运动,则有

解得

(2)根据题意可知,绳断前,A的运动时间为

绳断后,A上滑过程有

解得

A上滑到顶端的时间为

上滑的距离为

则斜面的长度为

A下滑过程有

解得

下滑到底端的时间为

则A从时刻起到返回斜面底端所需时间

3.(1)2m/s2;(2)1.44N

【详解】(1)初始时,物块A、B叠放在一起,处于静止状态,此时弹簧的形变量为,有

解得

两物块分离时,物块之间的相互作用力恰好为0,此时弹簧的形变量为,以物块B为研究对象,有

又

联立解得

(2)两物块分离时,以物块A为研究对象,有

解得

4.(1)3.5m/s2;(2)3s

【详解】(1)设小物块A加速度的大小为a1,绳子的拉力为T1,则对A物体列牛顿第二定律

对B物体列牛顿第二定律

解得

(2)从静止到速度等于7m/s的过程有

当A、B整体的速度等于7m/s时,摩擦力会改变方向,设小物块A此时的加速度为a2,绳子的拉力为T2,则对A物体列牛顿第二定律

对B物体列牛顿第二定律

解得

所以,总时间为

5.,

【详解】设原来P、Q运动时加速度大小为,轻绳张力为T,分别对P、Q用牛顿第二定律得

解得

在P上固定一物块K后,再分别对P、Q用牛顿第二定律得

联立解得

6.(1)0;(2);

【详解】(1)A、B恰好分离时,以BC整体为研究对象有

解得

则A的加速度大小也为0。

(2)开始A、B静止,设弹簧压缩量为,则

解得

当加速度为0时,A的速度最大,当A、B、C一起加速运动位移为x时,对C受力分析有

对A、B受力分析有

弹簧弹力大小为

联立,解得

当时,加速度,当时,位移,图像如图所示

由图像与坐标轴围成的面积可计算物块A的最大速度,则最大速度大小为

7.(1)不滑动,;(2)1.2m

【详解】(1)若 B 的质量M=0.4kg,假设A、B静止,对B受力分析得

再对A分析沿斜面向上的力为

又

所以假设成立。

把A、滑轮、斜面和B看成一个整体受力分析可得,地面对斜面体摩擦力的大小为

(2)A加速过程,设A的加速度为,则B的加速度为;对B,由牛顿第二定律可得

对A,由牛顿第二定律可得

联立解得

由题意知A先上滑了,根据运动学公式可得

解得

A减速过程,由牛顿第二定律可得

解得

根据运动学公式可得

解得

则物块A沿斜面向上运动的最大距离为

8.(1)

(2)

【详解】(1)物块B刚要离开C时,以B为对象,可得弹簧弹力大小为

以A为对象,根据牛顿第二定律可得

联立解得物块A的加速度为

可知物块B刚要离开C时物块A的加速度的大小为。

(2)使A沿斜面向上做匀加速直线运动,经过时间t,拉力大小不再改变,可知此时A与弹簧分离,弹簧刚好恢复原长;设初始时弹簧的压缩量为,则有

设A做匀加速直线运动的加速度为,根据运动学公式可得

在A与弹簧分离前,弹簧给A的弹力沿斜面向上,且逐渐减小,则拉力逐渐增大,当A与弹簧分离时,拉力达到最大,则有

联立解得

9.(1)压缩状态;

(2)0

【详解】(1)对小球B受力分析可知,小球B仅受重力和斜面的支持力无法平衡,则弹簧对小球B有沿斜面向上的支持力,则初始时弹簧处于压缩状态,设压缩量为,由B沿斜面方向受力平衡可得

故

(2)A沿斜面下滑至速度最大时,加速度为0,有

此时对B沿斜面方向的受力有

,

对C,沿斜面方向的受力有

解得

由牛顿第三定律可知,C对挡板的压力大小

10.(1);;(2)

【详解】(1)对物块A和长木板B和重物C受力分析,由牛顿第二定律可得:

代入数据可得

(2)重物下落高度h后落地,所用时间为

重物落地前物块和长木板做匀加速运动,由运动学表达式可得

该阶段两者的位移为

重物落地后,物块加速度保持不变,继续加速,木板做匀减速直线运动。对木板受力分析,由牛顿第二定律可得:

经过后两者达到共速,可得

代入数据可得

该阶段两者的位移为

此时物块距离木板右端最远,则最终物块到长木板左端的距离为

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录