期中模拟试题(2) 2024-2025学年高一下学期期中人教版(2019)生物试题

文档属性

| 名称 | 期中模拟试题(2) 2024-2025学年高一下学期期中人教版(2019)生物试题 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 709.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 10:23:42 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

期中模拟试题(2) 2024-2025学年

高一下学期期中人教版(2019)生物试题

一、单选题

1.灰身和黑身是果蝇体色的一对相对性状,分别由遗传因子B和b控制。将一群灰身雌果蝇分别和黑身雄果蝇杂交,果蝇发育过程一切正常(不存在致死现象),F 出现1/3黑身果蝇和2/3灰身果蝇。下列叙述错误的是( )

A.亲代灰身果蝇的遗传因子组成为 BB:Bb=1:2

B.F 灰身果蝇的遗传因子组成一定是 Bb

C.F 中黑身果蝇均为纯合子

D.F 中灰身雌果蝇分别与黑身雄果蝇杂交,子代中黑身果蝇约占1/3

2.一个基因存在多种等位基因的形式,称为复等位基因。进行有性生殖的某二倍体植物的性别是由3个复等位基因:,、决定的,其中对,为显性,对为显性。基因决定雄性,a 基因决定雌雄同株,基因决定雌性。若没有基因突变发生,下列说法正确的是( )

A.复等位基因的遗传并不遵循基因的分离定律

B.自然条件下,该植物的基因型最多有5种

C.纯合二倍体雄性植株可通过杂交的方法获得

D.若子代中1/4是雌株,则母本一定是雌株

3.下图表示孟德尔豌豆杂交实验,下列叙述正确的是( )

A.①形成的含a基因的花粉50%致死,则经过②产生的后代表型分离比为8:1

B.②中性状分离比3:1的出现是基因自由组合的结果

C.AaBb的个体经③产生以上四种配子,两对等位基因不一定位于非同源染色体上

D.②中3种基因型和⑤中9种基因型的出现必须满足A对a、B对b完全显性

4.某二倍体植物的花色受常染色体上独立遗传的两对等位基因控制,有色基因B对白色基因b为显性,基因I对基因B有抑制作用,使花色表现为白色,基因i不影响基因B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下图。下列相关说法最不合理的是( )

A.组别①的F2中有色花植株自花传粉,后代中白色花植株比例为1/6

B.组别②的F2中白色花植株随机传粉,后代白色花植株中杂合子比例为4/9

C.植株乙和丙的基因型分别为iibb和IIBB,组别③F2中白色花比例为13/16

D.组别③F2中自交不会出现性状分离的植株所占比例为1/2

5.图甲~丁是某哺乳动物的生殖器官中的一些细胞的分裂图像,下列相关叙述错误的是( )

A.甲细胞处于有丝分裂后期,细胞内有4对同源染色体

B.乙细胞可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合

C.丙细胞处于减数第二次分裂的中期,不存在同源染色体

D.丁是卵细胞或极体,是由丙细胞分裂产生的

6.如图表示一个细胞进行分裂的过程中,细胞核内染色体数目以及染色体上DNA分子数目的变化情况。下列叙述正确的一组是( )

A.实线和虚线分别表示染色体数目和染色体上DNA分子数目的变化

B.两条曲线重叠的EF段、MN段,每条染色体上都含有染色单体

C.在MN段,每个细胞内都含有和体细胞数目相同的DNA

D.在CF段、IJ段,均可发生同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合

7.萨顿依据“减数分裂中基因和染色体的行为存在明显的平行关系”,提出“细胞核内的染色体可能是基因载体”的假说。下列不属于他所依据的“平行”关系的是( )

A.基因在杂交过程中保持完整性和独立性;染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构

B.基因和染色体在体细胞中都成对存在,且配子中都只含有成对中的一个/条

C.受精卵中基因和染色体一样,一半来自父方,一半来自母方

D.非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合;非同源染色体在减数分裂Ⅰ的后期也是自由组合的

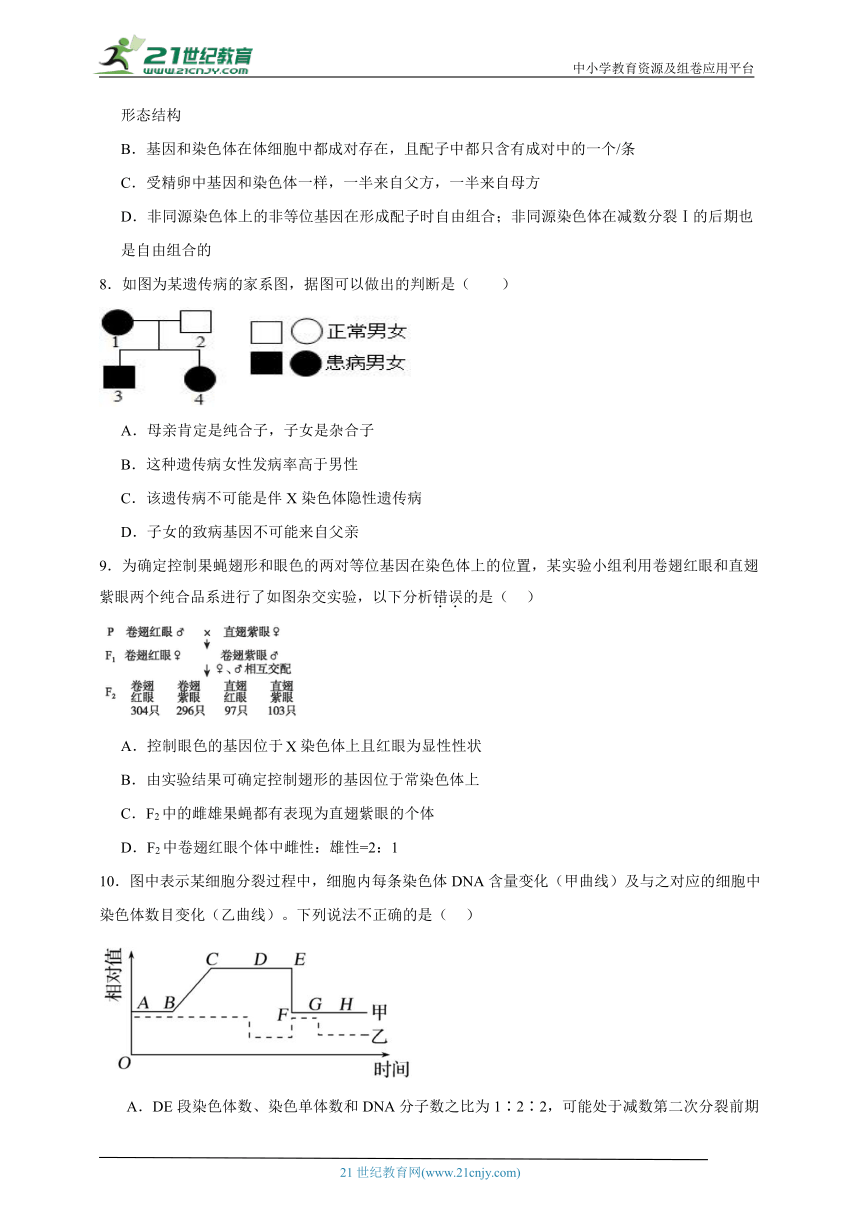

8.如图为某遗传病的家系图,据图可以做出的判断是( )

A.母亲肯定是纯合子,子女是杂合子

B.这种遗传病女性发病率高于男性

C.该遗传病不可能是伴X染色体隐性遗传病

D.子女的致病基因不可能来自父亲

9.为确定控制果蝇翅形和眼色的两对等位基因在染色体上的位置,某实验小组利用卷翅红眼和直翅紫眼两个纯合品系进行了如图杂交实验,以下分析错误的是( )

A.控制眼色的基因位于染色体上且红眼为显性性状

B.由实验结果可确定控制翅形的基因位于常染色体上

C.F2中的雌雄果蝇都有表现为直翅紫眼的个体

D.F2中卷翅红眼个体中雌性:雄性=2:1

10.图中表示某细胞分裂过程中,细胞内每条染色体DNA含量变化(甲曲线)及与之对应的细胞中染色体数目变化(乙曲线)。下列说法不正确的是( )

A.DE段染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,可能处于减数第二次分裂前期和中期

B.FG段染色体数﹑染色单体数和DNA分子数之比为l:0:1,且染色体数目与正常体细胞相同

C.CD段有可能发生同源染色体上非等位基因之间的重组

D.孟德尔遗传规律发生在图中DE段所对应的时间

11.科学的研究方法是取得成功的关键之一,假说—演绎法和类比推理是科学研究中常用的方法,人类在探索基因神秘踪迹的历程中,进行了如下研究:①孟德尔通过豌豆杂交实验,提出了基因的分离定律和自由组合定律;②萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞的形成过程,提出基因在染色体上的假说;③摩尔根进行果蝇杂交实验,找到基因在染色体上的实验证据。他们在研究的过程中所使用的科学研究方法依次为( )

A.①假说—演绎法 ②假说—演绎法 ③类比推理

B.①假说—演绎法 ②类比推理 ③类比推理

C.①假说—演绎法 ②类比推理 ③假说—演绎法

D.①类比推理 ②假说—演绎法 ③类比推理

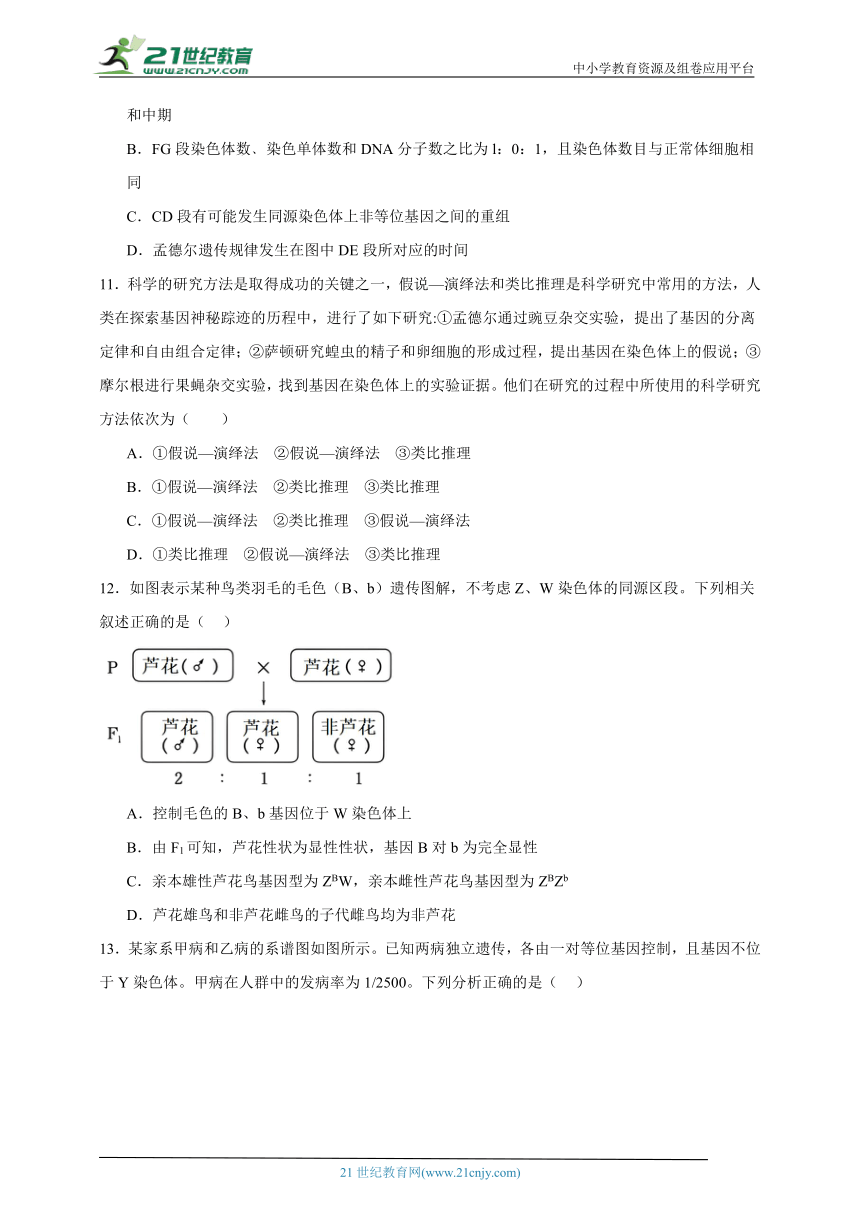

12.如图表示某种鸟类羽毛的毛色(B、b)遗传图解,不考虑Z、W染色体的同源区段。下列相关叙述正确的是( )

A.控制毛色的B、b基因位于W染色体上

B.由F1可知,芦花性状为显性性状,基因B对b为完全显性

C.亲本雄性芦花鸟基因型为ZBW,亲本雌性芦花鸟基因型为ZBZb

D.芦花雄鸟和非芦花雌鸟的子代雌鸟均为非芦花

13.某家系甲病和乙病的系谱图如图所示。已知两病独立遗传,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体。甲病在人群中的发病率为1/2500。下列分析正确的是( )

A.甲病为常染色体隐性遗传病,乙病的遗传方式有3种可能

B.若要确定乙病的遗传方式,利用PCR技术检测II-5的基因型

C.若乙病为常染色体显性遗传病,Ⅲ-3个体的基因型可能有3种

D.若乙病为伴X显性遗传病,Ⅲ-3与正常男子结婚,子代患两种病的概率为1/204

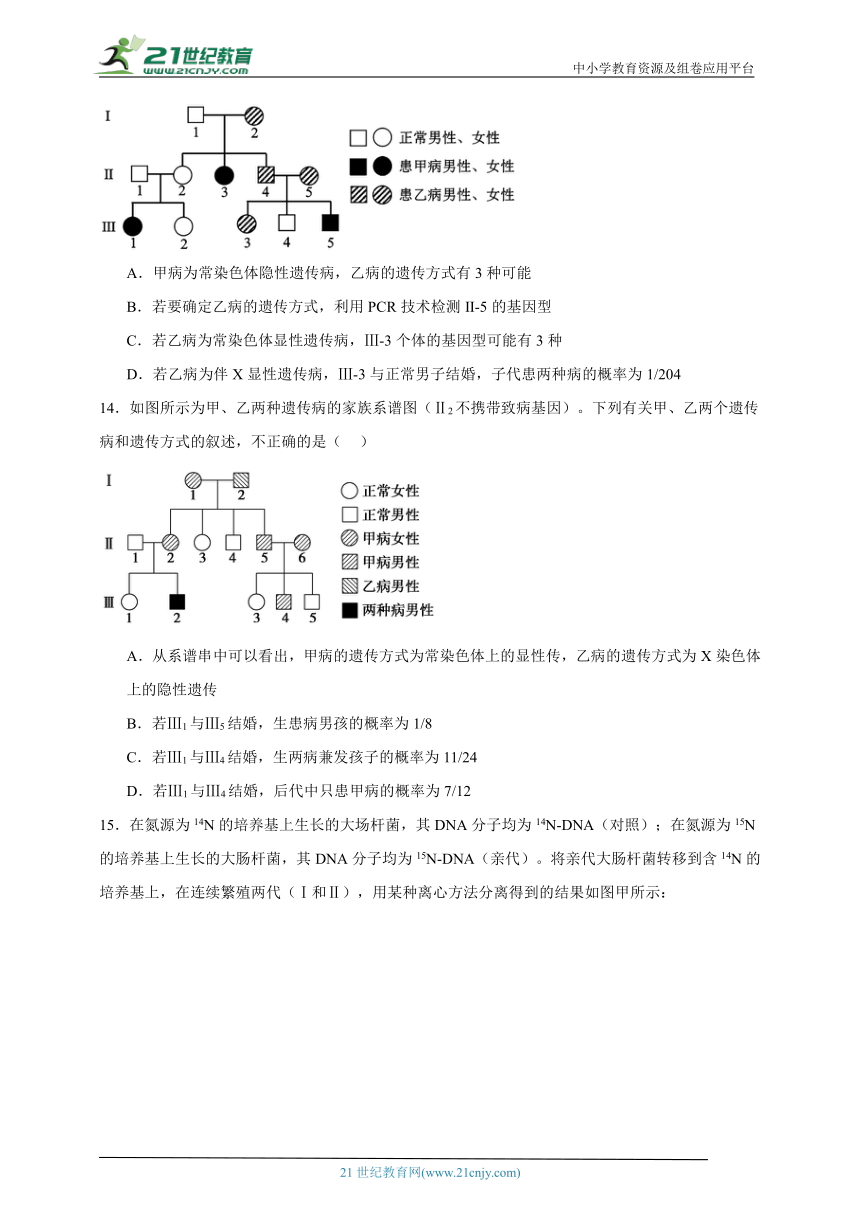

14.如图所示为甲、乙两种遗传病的家族系谱图(Ⅱ2不携带致病基因)。下列有关甲、乙两个遗传病和遗传方式的叙述,不正确的是( )

A.从系谱串中可以看出,甲病的遗传方式为常染色体上的显性传,乙病的遗传方式为X染色体上的隐性遗传

B.若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/8

C.若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为11/24

D.若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为7/12

15.在氮源为14N的培养基上生长的大场杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照);在氮源为15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N-DNA(亲代)。将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,在连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用某种离心方法分离得到的结果如图甲所示:

下列说法错误的是( )

A.由实验结果可推测第一代(Ⅰ)大肠杆菌DNA分子一条链含14N,另一条链含15N

B.将第一代(Ⅰ)大肠杆菌转移到含15N的培养基上繁殖一代,将大肠杆菌的DNA用同样方法分离,则DNA分子可能出现在试管中图乙的位置

C.若将15N-DNA(亲代)的大肠杆菌在14N培养基上连续复制3次,则所产生的子代DNA中含15N的链与全部子代DNA链的比例为1∶8

D.若一个DNA分子的一条单链中A占32%,且(A+G)/(T+C)=1.5,则在其互补链中的该比值是3/2

二、非选择题

16.图甲表示某二倍体动物(2N=4)精原细胞的分裂模式图,图乙表示分裂过程中不同时期染色体/核DNA的变化,图丙表示相应细胞中染色体、核DNA、染色单体的数量变化。据图回答相关问题:

(1)图甲中不属于该动物的分裂模式图的是细胞 ,判断的理由是 。

(2)图甲中细胞①对应图丙 时期,该时期的主要特征是 。基因的自由组合定律发生在图丙的 时期。

(3)图乙中de段形成的原因是 ,de段对应图丙的 时期。

17.新疆紫草是一种中药材,其花为两性花。新疆紫草的抗病和感病是一对由遗传因子(B/b)控制的相对性状。研究人员用抗病紫草进行下列实验:

回答下列问题:

(1)新疆紫草的抗病和感病这对相对性状中, 为隐性性状。

(2)实验中自交后代抗病紫草∶感病紫草为2∶1,对此现象的解释,研究人员做出了两个假设:

假设一:遗传因子组成BB致死。若该假设成立,抗病紫草的遗传因子组成有 种;F1中感病紫草与抗病紫草进行正反交实验得F2,F2的遗传因子组成及比例为 ;F2中抗病紫草自交得F3,F3中感病紫草的比例为 ,请用遗传图解演示该自交过程 。

假设二:亲本紫草产生的雌配子正常,但带有遗传因子B的花粉(雄配子)有一半致死。为对此假设进行验证,设计了两组实验:①F1的抗病紫草(♀)×感病紫草(♂);②F1的抗病紫草(♂)×感病紫草(♀)。若①中子代的性状表现及比例为 ,②中子代的性状表现及比例为 ,则证明假设正确。

18.萨顿提出“基因位于染色体上”的假说,摩尔根起初对此假说持怀疑态度,他与同事设计果蝇杂交实验对此进行研究,杂交实验图解如图1所示。

摩尔根等人提出的假说能合理解释图1的遗传现象,还通过测交等方法试图验证他们提出的假说,图2是他们所做的测交实验之一。

同时期的生物学家发现,果蝇的体细胞中有4对染色体(其中3对为常染色体,1对为性染色体)。

请帮助完成果蝇眼色遗传研究的思路,并回答有关问题:

(1)通过分析,图1的杂交实验结果说明控制果蝇红眼与白眼的基因的遗传符合 定律。

(2)关于该实验中果蝇眼色基因在染色体上的位置,有人提出以下三种情况:

A.在常染色体上

B.只在X染色体上

C.只在Y染色体上

①首先应排除C情况,如果控制眼色的基因只在Y染色体上,则图1中)F1雄果蝇应表现为 。

②摩尔根等人提出的假说是剩下两种情况中的 (填字母)。他们提出这一假说的理由是果蝇白眼性状的出现总是 。

(3)有人认为,从该种果蝇自然种群中选取红眼雄果蝇与图2测交子代中的 杂交,如果子代表现为 ,就能更充分地验证摩尔根等人提出的假说。

参考答案

1.D

A、根据题意可知,灰身对黑身为显性,由出现黑身(bb)和灰身(Bb)可以推知,亲代灰身果蝇有两种遗传因子组成,分别为和,A正确;

B、灰身果蝇的遗传因子组成一定是Bb,B正确;

C、中黑身果蝇均为纯合子,C正确;

D、灰身雌果蝇(Bb)与黑身雄果蝇(bb)杂交,子代中黑身果蝇约占1/2,D错误。

故选D。

2.B

A、复等位基因的遗传遵循基因的分离定律,A错误;

B、由于aD基因决定雄性,两个雄性无法杂交,故自然条件下不可能有aDaD,则该植物的基因型最多有5种,包括雄性基因型为aDa+、aDad,雌雄同株基因型为a+a+、a+ad,雌性基因型为adad,B正确;

C、aD基因决定雄性,而纯合二倍体雄性植株的基因型为aDaD,故不可能通过杂交的方法获得,C错误;

D、若子代中1/4是雌株(adad),双亲均含ad,且能提供ad的配子的概率为1/2,则母本一定是a+ad(雌雄同株),D错误。

故选B。

3.C

A、①a花粉50%致死,雌配子1/2A、1/2a;雄配子2/3A、1/3a,后代aa占1/6,表型分离比为5:1,A错误;

B、②中性状分离比3:1的出现是雌雄配子随机结合的结果,B错误;

C、AaBb的个体经③产生以上四种配子,可能是位于一对同源染色体上发生了互换,C正确;

D、②中3种基因型两种表型和⑤中9种基因型4种表型的出现必须满足A对a、B对b完全显性,基因型与此无关,D错误。

故选C。

4.B

A、由题意可知,有色基因型是iiB_,白色基因型是I_B_、I_bb、iibb,组别②中甲(有色)×丙(白色),F1都是白色,自交后白色∶有色=3∶1,说明F1是单杂合子,F2白色花植株的基因型为I_BB,说明F1的基因型是IiBB,据此可推知甲的基因型应是iiBB,丙的基因型是IIBB,同理可推出组别①F1的基因型为iiBb,乙的基因型为iibb。组别①的F2有色花植株的基因型及比例为:1/3iiBB、2/3iiBb,有色花植株自花传粉,后代中白色花植株比例=2/3×1/4=1/6,A正确;

B、组别②F2白色花植株的基因型为I_BB,随机传粉交配后II∶Ii∶ii=4∶4∶1,白色花中杂合子占4/8,B错误;

C、组别③中F1的基因型为IiBb,F2中的有色基因型是iiB_,比例为3/16,其余基因型表现为白色,比例为13/16,C正确;

D、组别③F2中自交不会出现性状分离的植株基因型包括II_ _(IIBB、IIBb、IIbb白花,4/16),iiBB(有色花,1/16),Iibb、iibb(白花,3/16),共8/16(1/2),D正确。

故选B。

5.D

A、图甲所示细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,细胞内有4个染色体组,A正确;

B、图乙所示细胞处于减数第一次分裂后期,可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合,B正确;

C、图丙所示细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,C正确;

D、分析图乙、图丙可得,图乙处于减数第一次分裂后期,该细胞的细胞质不均等分裂,可见该动物为雌性动物,结合其所含染色体的性状和颜色,可判断图丙细胞为次级卵母细胞,而由图丁细胞所含染色体(大小和颜色)结合上述分析可知,该细胞是由第一极体进行减数第二次分裂形成的第二极体,不可能是由丙细胞分裂产生,D错误。

故选D。

6.C

A、由于DNA复制加倍,图中实线表示细胞核内染色体上的DNA分子数目的变化,虚线表示细胞核内染色体数目的变化,A错误;

B、两条曲线重叠的EF段、MN段,染色体与DNA分子数目相等,即每条染色体都含有一个DNA分子,不含染色单体,B错误;

C、体细胞的DNA数为2n;MN段为减数第二次分裂后期,在MN段,DNA分子数目为2n,因此,每个细胞内都含有和体细胞数目相同的DNA,C正确;

D、CF段属于有丝分裂,不会发生同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,IJ段是减数分裂Ⅰ,可以在减数分裂Ⅰ后期发生同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,D错误。

7.C

A、基因和染色体在杂交过程中都能保持完整性和独立性及具有相对稳定的形态结构,这体现基因与染色体之间的平行关系,A正确;

B、基因和染色体在体细胞中都是成对存在,在配子中都只有成对中的一个,是萨顿提出假说的依据,B正确;

C、受精卵中核基因和染色体一样,一半来自父方,一半来自母方,质基因几乎全部来自母方,不属于他所依据的“平行”关系,C错误;

D、非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合;非同源染色体在减数分裂中也有自由组合,是萨顿提出假说的依据,D正确。

故选C。

8.C

A、分析遗传系谱图可知,该病可能是显性遗传病也可能是隐性遗传病,若是隐性遗传病母亲是纯合子,子女也是纯合子,若是显性遗传病母亲不一定是纯合子,子女是杂合子或纯合子,A错误;

B、该病如果是常染色体隐性遗传病,则这种遗传病女性发病率等于男性,B错误;

C、该病如果是伴X染色体隐性遗传病,则4号患病,2号必定患病,而遗传系谱图中2号正常,该遗传病不可能是伴X染色体隐性遗传病,C正确;

D、该病如果是常染色体隐性遗传病,则子女中的2个致病基因有一个来自父亲,D错误。

故选C。

9.D

单独分析题中涉及的两对相对性状:卷翅×直翅→F1卷翅→F2卷翅:直翅=3:1,可知控制翅形的基因位于常染色体上,卷翅为显性性状,用A/a表示控制卷翅/直翅的基因,亲代基因型为AA、aa,F1为Aa,F2为AA:aa:Aa=1:1:2;红眼♂×紫眼♀→F1红眼均为♀,紫眼均为♂→F2红眼:紫眼≈1:1,两亲本均为纯合品系,可知控制眼色的基因位于X染色体上,红眼为显性性状,用B/b表示控制眼色的基因,亲代基因型为XBY、XbXb,F1为XBXb、XbY,F2为XBY:XBXb:XbXb:XbY=1:1:1:1.综上,F2卷翅红眼个体中雌性:雄性=1:1,ABC正确,D错误。

10.D

A、DE段染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,且染色体数目只有体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期,A正确;

B、FG段染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶0∶l,且染色体数目与正常体细胞相同,B正确;

C、CD段细胞处于减数第一次分裂,所以在四分体时期,有可能发生同源染色体上非等位基因之间的重组,C正确;

D、孟德尔遗传规律发生在减数第一次分裂后期,即图中CD段所对应的时间,D错误。

11.C

①孟德尔提出遗传定律时采用了假说-演绎法;②萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞的形成过程,结合孟德尔的遗传定律中遗传因子的行为变化采用类比推理法提出了“基因在染色体上”的假说;③摩尔根采用假说-演绎法证明了基因位于染色体上,即C正确。

故选C。

12.B

A、F1代非芦花只在雌性中出现,说明该基因与性别相关联,即芦花与非芦花基因在性染色体Z上,属于伴性遗传,控制毛色的B、b基因位于W染色体上,A错误;

B、亲本均为芦花,F1出现了非芦花,根据“无中生有为隐性”,可知芦花性状为显性性状,且F1中芦花与非芦花的表现型比例符合一对等位基因的分离定律,所以基因B对b为完全显性,B正确;

C、由于鸟类的性别决定是ZW型,雄性性染色体组成为ZZ,雌性性染色体组成为ZW。结合上述分析可知芦花为显性性状,非芦花为隐性性状,F1中雌性个体出现非芦花(ZbW),所以亲本雄性芦花鸟基因型为ZBZb,亲本雌性芦花鸟基因型为ZBW,C错误;

D、芦花雄鸟的基因型可能为ZBZB或ZBZb,非芦花雌鸟基因型为ZbW。当芦花雄鸟基因型为ZBZB时,子代雌鸟基因型为ZBW,表现为芦花;当芦花雄鸟基因型为ZBZb时,子代雌鸟基因型为ZBW(芦花)和ZbW(非芦花),D错误。

故选B。

13.D

A、由系谱图可知,Ⅱ-1和Ⅱ-2都正常,却生出患甲病女儿Ⅲ-1,说明甲病为常染色体隐性病,由系谱图可知,Ⅱ-4和Ⅱ-5都是乙病患者,二者儿子Ⅲ-4为正常人,则可推知乙病由显性基因控制,该病可能为常染色体显性遗传病,也可能为伴X染色体显性遗传病,乙病的遗传方式有2种可能,A错误;

B、若乙病为常染色体显性遗传病,设B为致病基因,正常基因为b,则Ⅲ-4基因型为bb,其母亲Ⅱ-4基因型为Bb(同时含有B基因和b基因);若乙病为伴X染色体显性遗传病,则Ⅲ-4基因型为XbY,其母亲Ⅱ-5基因型为XBXb,因此不能利用PCR技术检测II-5的基因型确定乙病的遗传方式,B错误;

C、若乙病为常染色体显性遗传病,设B为致病基因,正常基因为b,则Ⅲ-4基因型为bb,其父亲Ⅱ-4和Ⅱ-5基因型均为Bb,其女儿Ⅲ-3患乙病,其基因型可能为BB或Bb两种可能,C错误;

D、若乙病是一种伴X染色体显性遗传病,设B为致病基因,正常基因为b,仅考虑乙病时,Ⅲ-4基因型为XbY,Ⅱ-4和Ⅱ-5基因型分别为XBY、XBXb,二者所生患乙病女儿Ⅲ-3基因型为1/2XBXB,1/2XBXb,因此Ⅲ-3与一个表型正常的男子结婚后,先求不患乙病的概率1/2XBXb与XbY,生出不患乙病概率为1/8XbXb+1/8XbY,则不患乙病的概率为1/4,因此生出患乙病孩子的概率为1-1/4=3/4;若仅考虑甲病,设a为致病基因,正常基因为A,Ⅲ-5为甲病患者,其基因型为aa,Ⅱ-4和Ⅱ-5基因型为Aa,二者所生女儿Ⅲ-3不患甲病,Ⅲ-3的基因型为1/3AA、2/3Aa,已知甲病在人群中的发病率为1/2500,即aa=1/2500,则可计算出a=1/50,A=49/50,人群中表型正常的男子所占的概率为:A_=1-1/2500=2499/2500,人群中杂合子Aa=2×1/50×49/50=98/2500,那么该正常男子为杂合子Aa的概率=98/2500÷2499/2500=2/51,因此Ⅲ-3与一个表型正常的男子结婚后,2/3Aa与2/51Aa生出患甲病孩子的概率为aa=2/51×2/3×1/4=1/153;因此,Ⅲ-3与正常男子结婚,子代患两种病的概率为3/4×1/153=1/204,D正确。

故选D。

14.C

A、分析图可知,Ⅱ5和Ⅱ6都患有甲病,但他们有一个正常的女儿,即“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,说明甲病是常染色体显性遗传病(相关基因用A、a表示);Ⅱ1和Ⅱ2都没有乙病,但他们有一个患乙病的儿子,且Ⅱ1不携带致病基因,说明乙病是伴X染色体隐性遗传病(相关基因用B、b表示),A正确;

B、Ⅲ1的基因型及概率为aaXBXB(1/2)、aaXBXb(1/2),Ⅲ5的基因型为aaXBY,若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/4×1/2=1/8,B正确;

C、Ⅲ1的基因型及概率为aaXBXB(1/2)、aaXBXb(1/2),Ⅲ4的基因型及概率为1/3AAXBY、2/3AaXBY,若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为(1/3+2/3×1/2)×(1/2×1/4)=1/12,C错误;

D、若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为(1/3+2/3×1/2)×(1-1/2×1/4)=7/12,D正确。

故选C。

15.D

A、由实验结果可推测第一代(Ⅰ)细菌位于全中位置,则第Ⅰ代细菌DNA分子中一条链是14N,另一条链是15N,因为DNA分子为半保留复制方式,A正确;

B、将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,繁殖一代后,Ⅰ中DNA分子的一条链是14N,另一条链是15N;再将其转移到含15N的培养基上繁殖一代,则Ⅱ中有一半是DNA分子的一条链是14N,另一条链是15N;另有一半是DNA分子的两条链含有15N,出现在试管中图乙的位置,B正确;

C、若将15N-DNA(亲代)的大肠杆菌在14N培养基上连续复制3次,根据DNA分子半保留复制特点,所产生的子代DNA中全含15N(重DNA)、一条链含15N(中DNA)及两条链均不含15N(轻DNA)的比例为0∶2∶6,在这些子DNA中,含15N的链与全部子DNA链的比例为2∶16=1∶8,C正确;

D、已知的单链上是A,则未知的互补单链相应位置上是T;已知的单链上是A+G,则未知的互补链上是T+C,以此类推。因此,已知单链上(A+G)/(T+C)=1.5,则未知的互补单链上(T + C)/(A+G)=1. 5,那么(A+G)/(T+C)=2/3,D错误。

故选D。

16.(1) ③④ 雄性动物细胞减数分裂过程中细胞质均等分裂,而③④是不均等分裂

(2) Ⅰ 着丝粒分裂,姐妹染色体单体分开 Ⅱ

(3) 染色体着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 Ⅰ和Ⅲ

(1)图甲表示某二倍体动物精原细胞的分裂模式图,精原细胞既能通过有丝分裂的方式进行增殖,又能通过减数分裂的方式产生精细胞,而雄性动物的精原细胞在减数分裂过程中细胞质进行均等分裂,而③④是不均等分裂,所以图甲中不属于该动物的分裂模式图的是细胞③④。

(2)由题意可知:某二倍体动物体细胞含有4条染色体。图甲中细胞①含有同源染色体,呈现的特点是:着丝粒分裂,姐妹染色体单体分开成为染色体,分别移向细胞两极,据此可判断处于有丝分裂后期,此时期细胞中的染色体数目由原来的4条加倍为8条,没有染色单体,每条染色体含有一个DNA分子,对应图丙的Ⅰ时期。基因自由组合定律发生在减数第一次分裂后期。处于减数第一次分裂后期的细胞中,每条染色体由2条姐妹染色单体组成,含有的染色体数是4条(与体细胞相同),含有8条染色单体、8个核DNA分子,所以对应图丙的Ⅱ时期,即基因的自由组合定律发生在图丙的Ⅱ时期。

(3)图乙表示分裂过程中不同时期染色体/核DNA的变化,de段染色体/核DNA的比值由0.5增至1,表明染色单体消失,形成的原因是:染色体着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。着丝粒分裂发生在有丝分裂后期(细胞中含有8条染色体、无染色单体)和减数第二次分裂后期(细胞中含有4条染色体、无染色单体),所以de段对应图丙的Ⅰ和Ⅲ时期。

17.(1)感病

(2) 1 Bb∶bb=1∶1 1/3 抗病紫草∶感病紫草=5∶3 抗病紫草∶感病紫草=5∶6

(1)抗病紫草自交后代为抗病紫草∶感病紫草=2∶1,即抗病紫草自交子代发生了性状分离(或亲本为抗病紫草,而子代有新产生的感病紫草),说明抗病为显性性状,感病为隐性性状。

(2)根据题意,假设一:遗传因子组成BB致死。若该假设成立,则抗病紫草的遗传因子组成有1种即Bb,那么感病紫草遗传因子组成为bb;F1中感病紫草bb与抗病紫草Bb进行正反交实验得F2,F2的遗传因子组成及比例为Bb∶bb=1∶1,F2中抗病紫草Bb自交得F3,自交遗传图解为:,因此F3中感病紫草的比例为1/3。

假设二:亲本紫草产生的雌配子正常,但带有遗传因子B的花粉(雄配子)有一半致死。按照假设二那么亲代抗病紫草Bb自交,母本产生的雌配子为1/2B、1/2b,父本产生的花粉为1/3B、2/3b,那么后代抗病紫草1/6BB、1/2Bb,感病紫草1/3bb,为对此假设进行验证,设计了两组实验:①F1的抗病紫草(♀)(1/6BB、1/2Bb)×感病紫草(♂)bb;②F1的抗病紫草(♂)(1/6BB、1/2Bb)×感病紫草(♀)bb。若假设成立,则①中F1的抗病紫草(♀)(1/6BB、1/2Bb)产生雌配子为5/8B、3/8b,感病紫草(♂)bb产生的花粉为b,则子代为5/8BB、3/8bb,因此子代的性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶3;②中F1的抗病紫草(♂)(1/6BB、1/2Bb)产生的花粉为5/11B、6/11b,感病紫草(♀)bb产生的雌配子为为b,故子代为5/11Bb、6/11bb,那么子代性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶6。

18.(1)分离

(2) 白眼 B 与性别相关联

(3) 白眼雌果蝇 雄性与亲本中的雌性具有相同的性状,而后代中的雌性与亲本中的雄性的性状相同

(1)图1红眼和白眼杂交,F1都是红眼,说明红眼是显性性状;红眼雌雄个体自由交配后获得的F2中红眼∶白眼=3∶1,说明控制果蝇的红眼与白眼基因符合基因的分离定律。

(2)①首先应排除C情况,如果控制眼色的基因只在Y染色体上,则图1中F1雄果蝇应表现为白眼,且子二代中的雄果蝇也应该均为白眼,与事实不符。

②摩尔根等人提出的假说是剩下两种情况中的B。他们提出这一假说的理由是果蝇白眼性状的出现总是与性别相联系,且白眼性状的遗传与X染色体相似,因而提出的假说是控制果蝇红白眼的基因位于性染色体X上,而Y染色体上不含有它的等位基因。

(3)利用F1中的雌果蝇进行测交实验时,无论基因在性染色体上还是在常染色体上,后代均会出现1∶1∶1∶1的性状分离比,所以测交实验不能充分验证其所设。根据性染色体传递的规律,可以从该种果蝇自然种群中选取红眼雄果蝇与图2测交子代中的白眼雌果蝇杂交,统计后代的性状表现,如果控制眼色的基因在X染色体,后代中的雄性与亲本中的雌性具有相同的性状,而后代中的雌性与亲本中的雄性的性状相同,与基因在常染色体上的情况是完全不同的。该结果就能更充分地验证摩尔根等人提出的假说。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

期中模拟试题(2) 2024-2025学年

高一下学期期中人教版(2019)生物试题

一、单选题

1.灰身和黑身是果蝇体色的一对相对性状,分别由遗传因子B和b控制。将一群灰身雌果蝇分别和黑身雄果蝇杂交,果蝇发育过程一切正常(不存在致死现象),F 出现1/3黑身果蝇和2/3灰身果蝇。下列叙述错误的是( )

A.亲代灰身果蝇的遗传因子组成为 BB:Bb=1:2

B.F 灰身果蝇的遗传因子组成一定是 Bb

C.F 中黑身果蝇均为纯合子

D.F 中灰身雌果蝇分别与黑身雄果蝇杂交,子代中黑身果蝇约占1/3

2.一个基因存在多种等位基因的形式,称为复等位基因。进行有性生殖的某二倍体植物的性别是由3个复等位基因:,、决定的,其中对,为显性,对为显性。基因决定雄性,a 基因决定雌雄同株,基因决定雌性。若没有基因突变发生,下列说法正确的是( )

A.复等位基因的遗传并不遵循基因的分离定律

B.自然条件下,该植物的基因型最多有5种

C.纯合二倍体雄性植株可通过杂交的方法获得

D.若子代中1/4是雌株,则母本一定是雌株

3.下图表示孟德尔豌豆杂交实验,下列叙述正确的是( )

A.①形成的含a基因的花粉50%致死,则经过②产生的后代表型分离比为8:1

B.②中性状分离比3:1的出现是基因自由组合的结果

C.AaBb的个体经③产生以上四种配子,两对等位基因不一定位于非同源染色体上

D.②中3种基因型和⑤中9种基因型的出现必须满足A对a、B对b完全显性

4.某二倍体植物的花色受常染色体上独立遗传的两对等位基因控制,有色基因B对白色基因b为显性,基因I对基因B有抑制作用,使花色表现为白色,基因i不影响基因B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下图。下列相关说法最不合理的是( )

A.组别①的F2中有色花植株自花传粉,后代中白色花植株比例为1/6

B.组别②的F2中白色花植株随机传粉,后代白色花植株中杂合子比例为4/9

C.植株乙和丙的基因型分别为iibb和IIBB,组别③F2中白色花比例为13/16

D.组别③F2中自交不会出现性状分离的植株所占比例为1/2

5.图甲~丁是某哺乳动物的生殖器官中的一些细胞的分裂图像,下列相关叙述错误的是( )

A.甲细胞处于有丝分裂后期,细胞内有4对同源染色体

B.乙细胞可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合

C.丙细胞处于减数第二次分裂的中期,不存在同源染色体

D.丁是卵细胞或极体,是由丙细胞分裂产生的

6.如图表示一个细胞进行分裂的过程中,细胞核内染色体数目以及染色体上DNA分子数目的变化情况。下列叙述正确的一组是( )

A.实线和虚线分别表示染色体数目和染色体上DNA分子数目的变化

B.两条曲线重叠的EF段、MN段,每条染色体上都含有染色单体

C.在MN段,每个细胞内都含有和体细胞数目相同的DNA

D.在CF段、IJ段,均可发生同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合

7.萨顿依据“减数分裂中基因和染色体的行为存在明显的平行关系”,提出“细胞核内的染色体可能是基因载体”的假说。下列不属于他所依据的“平行”关系的是( )

A.基因在杂交过程中保持完整性和独立性;染色体在配子形成和受精过程中,也有相对稳定的形态结构

B.基因和染色体在体细胞中都成对存在,且配子中都只含有成对中的一个/条

C.受精卵中基因和染色体一样,一半来自父方,一半来自母方

D.非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合;非同源染色体在减数分裂Ⅰ的后期也是自由组合的

8.如图为某遗传病的家系图,据图可以做出的判断是( )

A.母亲肯定是纯合子,子女是杂合子

B.这种遗传病女性发病率高于男性

C.该遗传病不可能是伴X染色体隐性遗传病

D.子女的致病基因不可能来自父亲

9.为确定控制果蝇翅形和眼色的两对等位基因在染色体上的位置,某实验小组利用卷翅红眼和直翅紫眼两个纯合品系进行了如图杂交实验,以下分析错误的是( )

A.控制眼色的基因位于染色体上且红眼为显性性状

B.由实验结果可确定控制翅形的基因位于常染色体上

C.F2中的雌雄果蝇都有表现为直翅紫眼的个体

D.F2中卷翅红眼个体中雌性:雄性=2:1

10.图中表示某细胞分裂过程中,细胞内每条染色体DNA含量变化(甲曲线)及与之对应的细胞中染色体数目变化(乙曲线)。下列说法不正确的是( )

A.DE段染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,可能处于减数第二次分裂前期和中期

B.FG段染色体数﹑染色单体数和DNA分子数之比为l:0:1,且染色体数目与正常体细胞相同

C.CD段有可能发生同源染色体上非等位基因之间的重组

D.孟德尔遗传规律发生在图中DE段所对应的时间

11.科学的研究方法是取得成功的关键之一,假说—演绎法和类比推理是科学研究中常用的方法,人类在探索基因神秘踪迹的历程中,进行了如下研究:①孟德尔通过豌豆杂交实验,提出了基因的分离定律和自由组合定律;②萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞的形成过程,提出基因在染色体上的假说;③摩尔根进行果蝇杂交实验,找到基因在染色体上的实验证据。他们在研究的过程中所使用的科学研究方法依次为( )

A.①假说—演绎法 ②假说—演绎法 ③类比推理

B.①假说—演绎法 ②类比推理 ③类比推理

C.①假说—演绎法 ②类比推理 ③假说—演绎法

D.①类比推理 ②假说—演绎法 ③类比推理

12.如图表示某种鸟类羽毛的毛色(B、b)遗传图解,不考虑Z、W染色体的同源区段。下列相关叙述正确的是( )

A.控制毛色的B、b基因位于W染色体上

B.由F1可知,芦花性状为显性性状,基因B对b为完全显性

C.亲本雄性芦花鸟基因型为ZBW,亲本雌性芦花鸟基因型为ZBZb

D.芦花雄鸟和非芦花雌鸟的子代雌鸟均为非芦花

13.某家系甲病和乙病的系谱图如图所示。已知两病独立遗传,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体。甲病在人群中的发病率为1/2500。下列分析正确的是( )

A.甲病为常染色体隐性遗传病,乙病的遗传方式有3种可能

B.若要确定乙病的遗传方式,利用PCR技术检测II-5的基因型

C.若乙病为常染色体显性遗传病,Ⅲ-3个体的基因型可能有3种

D.若乙病为伴X显性遗传病,Ⅲ-3与正常男子结婚,子代患两种病的概率为1/204

14.如图所示为甲、乙两种遗传病的家族系谱图(Ⅱ2不携带致病基因)。下列有关甲、乙两个遗传病和遗传方式的叙述,不正确的是( )

A.从系谱串中可以看出,甲病的遗传方式为常染色体上的显性传,乙病的遗传方式为X染色体上的隐性遗传

B.若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/8

C.若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为11/24

D.若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为7/12

15.在氮源为14N的培养基上生长的大场杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照);在氮源为15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N-DNA(亲代)。将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,在连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用某种离心方法分离得到的结果如图甲所示:

下列说法错误的是( )

A.由实验结果可推测第一代(Ⅰ)大肠杆菌DNA分子一条链含14N,另一条链含15N

B.将第一代(Ⅰ)大肠杆菌转移到含15N的培养基上繁殖一代,将大肠杆菌的DNA用同样方法分离,则DNA分子可能出现在试管中图乙的位置

C.若将15N-DNA(亲代)的大肠杆菌在14N培养基上连续复制3次,则所产生的子代DNA中含15N的链与全部子代DNA链的比例为1∶8

D.若一个DNA分子的一条单链中A占32%,且(A+G)/(T+C)=1.5,则在其互补链中的该比值是3/2

二、非选择题

16.图甲表示某二倍体动物(2N=4)精原细胞的分裂模式图,图乙表示分裂过程中不同时期染色体/核DNA的变化,图丙表示相应细胞中染色体、核DNA、染色单体的数量变化。据图回答相关问题:

(1)图甲中不属于该动物的分裂模式图的是细胞 ,判断的理由是 。

(2)图甲中细胞①对应图丙 时期,该时期的主要特征是 。基因的自由组合定律发生在图丙的 时期。

(3)图乙中de段形成的原因是 ,de段对应图丙的 时期。

17.新疆紫草是一种中药材,其花为两性花。新疆紫草的抗病和感病是一对由遗传因子(B/b)控制的相对性状。研究人员用抗病紫草进行下列实验:

回答下列问题:

(1)新疆紫草的抗病和感病这对相对性状中, 为隐性性状。

(2)实验中自交后代抗病紫草∶感病紫草为2∶1,对此现象的解释,研究人员做出了两个假设:

假设一:遗传因子组成BB致死。若该假设成立,抗病紫草的遗传因子组成有 种;F1中感病紫草与抗病紫草进行正反交实验得F2,F2的遗传因子组成及比例为 ;F2中抗病紫草自交得F3,F3中感病紫草的比例为 ,请用遗传图解演示该自交过程 。

假设二:亲本紫草产生的雌配子正常,但带有遗传因子B的花粉(雄配子)有一半致死。为对此假设进行验证,设计了两组实验:①F1的抗病紫草(♀)×感病紫草(♂);②F1的抗病紫草(♂)×感病紫草(♀)。若①中子代的性状表现及比例为 ,②中子代的性状表现及比例为 ,则证明假设正确。

18.萨顿提出“基因位于染色体上”的假说,摩尔根起初对此假说持怀疑态度,他与同事设计果蝇杂交实验对此进行研究,杂交实验图解如图1所示。

摩尔根等人提出的假说能合理解释图1的遗传现象,还通过测交等方法试图验证他们提出的假说,图2是他们所做的测交实验之一。

同时期的生物学家发现,果蝇的体细胞中有4对染色体(其中3对为常染色体,1对为性染色体)。

请帮助完成果蝇眼色遗传研究的思路,并回答有关问题:

(1)通过分析,图1的杂交实验结果说明控制果蝇红眼与白眼的基因的遗传符合 定律。

(2)关于该实验中果蝇眼色基因在染色体上的位置,有人提出以下三种情况:

A.在常染色体上

B.只在X染色体上

C.只在Y染色体上

①首先应排除C情况,如果控制眼色的基因只在Y染色体上,则图1中)F1雄果蝇应表现为 。

②摩尔根等人提出的假说是剩下两种情况中的 (填字母)。他们提出这一假说的理由是果蝇白眼性状的出现总是 。

(3)有人认为,从该种果蝇自然种群中选取红眼雄果蝇与图2测交子代中的 杂交,如果子代表现为 ,就能更充分地验证摩尔根等人提出的假说。

参考答案

1.D

A、根据题意可知,灰身对黑身为显性,由出现黑身(bb)和灰身(Bb)可以推知,亲代灰身果蝇有两种遗传因子组成,分别为和,A正确;

B、灰身果蝇的遗传因子组成一定是Bb,B正确;

C、中黑身果蝇均为纯合子,C正确;

D、灰身雌果蝇(Bb)与黑身雄果蝇(bb)杂交,子代中黑身果蝇约占1/2,D错误。

故选D。

2.B

A、复等位基因的遗传遵循基因的分离定律,A错误;

B、由于aD基因决定雄性,两个雄性无法杂交,故自然条件下不可能有aDaD,则该植物的基因型最多有5种,包括雄性基因型为aDa+、aDad,雌雄同株基因型为a+a+、a+ad,雌性基因型为adad,B正确;

C、aD基因决定雄性,而纯合二倍体雄性植株的基因型为aDaD,故不可能通过杂交的方法获得,C错误;

D、若子代中1/4是雌株(adad),双亲均含ad,且能提供ad的配子的概率为1/2,则母本一定是a+ad(雌雄同株),D错误。

故选B。

3.C

A、①a花粉50%致死,雌配子1/2A、1/2a;雄配子2/3A、1/3a,后代aa占1/6,表型分离比为5:1,A错误;

B、②中性状分离比3:1的出现是雌雄配子随机结合的结果,B错误;

C、AaBb的个体经③产生以上四种配子,可能是位于一对同源染色体上发生了互换,C正确;

D、②中3种基因型两种表型和⑤中9种基因型4种表型的出现必须满足A对a、B对b完全显性,基因型与此无关,D错误。

故选C。

4.B

A、由题意可知,有色基因型是iiB_,白色基因型是I_B_、I_bb、iibb,组别②中甲(有色)×丙(白色),F1都是白色,自交后白色∶有色=3∶1,说明F1是单杂合子,F2白色花植株的基因型为I_BB,说明F1的基因型是IiBB,据此可推知甲的基因型应是iiBB,丙的基因型是IIBB,同理可推出组别①F1的基因型为iiBb,乙的基因型为iibb。组别①的F2有色花植株的基因型及比例为:1/3iiBB、2/3iiBb,有色花植株自花传粉,后代中白色花植株比例=2/3×1/4=1/6,A正确;

B、组别②F2白色花植株的基因型为I_BB,随机传粉交配后II∶Ii∶ii=4∶4∶1,白色花中杂合子占4/8,B错误;

C、组别③中F1的基因型为IiBb,F2中的有色基因型是iiB_,比例为3/16,其余基因型表现为白色,比例为13/16,C正确;

D、组别③F2中自交不会出现性状分离的植株基因型包括II_ _(IIBB、IIBb、IIbb白花,4/16),iiBB(有色花,1/16),Iibb、iibb(白花,3/16),共8/16(1/2),D正确。

故选B。

5.D

A、图甲所示细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,细胞内有4个染色体组,A正确;

B、图乙所示细胞处于减数第一次分裂后期,可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合,B正确;

C、图丙所示细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,C正确;

D、分析图乙、图丙可得,图乙处于减数第一次分裂后期,该细胞的细胞质不均等分裂,可见该动物为雌性动物,结合其所含染色体的性状和颜色,可判断图丙细胞为次级卵母细胞,而由图丁细胞所含染色体(大小和颜色)结合上述分析可知,该细胞是由第一极体进行减数第二次分裂形成的第二极体,不可能是由丙细胞分裂产生,D错误。

故选D。

6.C

A、由于DNA复制加倍,图中实线表示细胞核内染色体上的DNA分子数目的变化,虚线表示细胞核内染色体数目的变化,A错误;

B、两条曲线重叠的EF段、MN段,染色体与DNA分子数目相等,即每条染色体都含有一个DNA分子,不含染色单体,B错误;

C、体细胞的DNA数为2n;MN段为减数第二次分裂后期,在MN段,DNA分子数目为2n,因此,每个细胞内都含有和体细胞数目相同的DNA,C正确;

D、CF段属于有丝分裂,不会发生同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,IJ段是减数分裂Ⅰ,可以在减数分裂Ⅰ后期发生同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,D错误。

7.C

A、基因和染色体在杂交过程中都能保持完整性和独立性及具有相对稳定的形态结构,这体现基因与染色体之间的平行关系,A正确;

B、基因和染色体在体细胞中都是成对存在,在配子中都只有成对中的一个,是萨顿提出假说的依据,B正确;

C、受精卵中核基因和染色体一样,一半来自父方,一半来自母方,质基因几乎全部来自母方,不属于他所依据的“平行”关系,C错误;

D、非同源染色体上的非等位基因在形成配子时自由组合;非同源染色体在减数分裂中也有自由组合,是萨顿提出假说的依据,D正确。

故选C。

8.C

A、分析遗传系谱图可知,该病可能是显性遗传病也可能是隐性遗传病,若是隐性遗传病母亲是纯合子,子女也是纯合子,若是显性遗传病母亲不一定是纯合子,子女是杂合子或纯合子,A错误;

B、该病如果是常染色体隐性遗传病,则这种遗传病女性发病率等于男性,B错误;

C、该病如果是伴X染色体隐性遗传病,则4号患病,2号必定患病,而遗传系谱图中2号正常,该遗传病不可能是伴X染色体隐性遗传病,C正确;

D、该病如果是常染色体隐性遗传病,则子女中的2个致病基因有一个来自父亲,D错误。

故选C。

9.D

单独分析题中涉及的两对相对性状:卷翅×直翅→F1卷翅→F2卷翅:直翅=3:1,可知控制翅形的基因位于常染色体上,卷翅为显性性状,用A/a表示控制卷翅/直翅的基因,亲代基因型为AA、aa,F1为Aa,F2为AA:aa:Aa=1:1:2;红眼♂×紫眼♀→F1红眼均为♀,紫眼均为♂→F2红眼:紫眼≈1:1,两亲本均为纯合品系,可知控制眼色的基因位于X染色体上,红眼为显性性状,用B/b表示控制眼色的基因,亲代基因型为XBY、XbXb,F1为XBXb、XbY,F2为XBY:XBXb:XbXb:XbY=1:1:1:1.综上,F2卷翅红眼个体中雌性:雄性=1:1,ABC正确,D错误。

10.D

A、DE段染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶2∶2,且染色体数目只有体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期,A正确;

B、FG段染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1∶0∶l,且染色体数目与正常体细胞相同,B正确;

C、CD段细胞处于减数第一次分裂,所以在四分体时期,有可能发生同源染色体上非等位基因之间的重组,C正确;

D、孟德尔遗传规律发生在减数第一次分裂后期,即图中CD段所对应的时间,D错误。

11.C

①孟德尔提出遗传定律时采用了假说-演绎法;②萨顿研究蝗虫的精子和卵细胞的形成过程,结合孟德尔的遗传定律中遗传因子的行为变化采用类比推理法提出了“基因在染色体上”的假说;③摩尔根采用假说-演绎法证明了基因位于染色体上,即C正确。

故选C。

12.B

A、F1代非芦花只在雌性中出现,说明该基因与性别相关联,即芦花与非芦花基因在性染色体Z上,属于伴性遗传,控制毛色的B、b基因位于W染色体上,A错误;

B、亲本均为芦花,F1出现了非芦花,根据“无中生有为隐性”,可知芦花性状为显性性状,且F1中芦花与非芦花的表现型比例符合一对等位基因的分离定律,所以基因B对b为完全显性,B正确;

C、由于鸟类的性别决定是ZW型,雄性性染色体组成为ZZ,雌性性染色体组成为ZW。结合上述分析可知芦花为显性性状,非芦花为隐性性状,F1中雌性个体出现非芦花(ZbW),所以亲本雄性芦花鸟基因型为ZBZb,亲本雌性芦花鸟基因型为ZBW,C错误;

D、芦花雄鸟的基因型可能为ZBZB或ZBZb,非芦花雌鸟基因型为ZbW。当芦花雄鸟基因型为ZBZB时,子代雌鸟基因型为ZBW,表现为芦花;当芦花雄鸟基因型为ZBZb时,子代雌鸟基因型为ZBW(芦花)和ZbW(非芦花),D错误。

故选B。

13.D

A、由系谱图可知,Ⅱ-1和Ⅱ-2都正常,却生出患甲病女儿Ⅲ-1,说明甲病为常染色体隐性病,由系谱图可知,Ⅱ-4和Ⅱ-5都是乙病患者,二者儿子Ⅲ-4为正常人,则可推知乙病由显性基因控制,该病可能为常染色体显性遗传病,也可能为伴X染色体显性遗传病,乙病的遗传方式有2种可能,A错误;

B、若乙病为常染色体显性遗传病,设B为致病基因,正常基因为b,则Ⅲ-4基因型为bb,其母亲Ⅱ-4基因型为Bb(同时含有B基因和b基因);若乙病为伴X染色体显性遗传病,则Ⅲ-4基因型为XbY,其母亲Ⅱ-5基因型为XBXb,因此不能利用PCR技术检测II-5的基因型确定乙病的遗传方式,B错误;

C、若乙病为常染色体显性遗传病,设B为致病基因,正常基因为b,则Ⅲ-4基因型为bb,其父亲Ⅱ-4和Ⅱ-5基因型均为Bb,其女儿Ⅲ-3患乙病,其基因型可能为BB或Bb两种可能,C错误;

D、若乙病是一种伴X染色体显性遗传病,设B为致病基因,正常基因为b,仅考虑乙病时,Ⅲ-4基因型为XbY,Ⅱ-4和Ⅱ-5基因型分别为XBY、XBXb,二者所生患乙病女儿Ⅲ-3基因型为1/2XBXB,1/2XBXb,因此Ⅲ-3与一个表型正常的男子结婚后,先求不患乙病的概率1/2XBXb与XbY,生出不患乙病概率为1/8XbXb+1/8XbY,则不患乙病的概率为1/4,因此生出患乙病孩子的概率为1-1/4=3/4;若仅考虑甲病,设a为致病基因,正常基因为A,Ⅲ-5为甲病患者,其基因型为aa,Ⅱ-4和Ⅱ-5基因型为Aa,二者所生女儿Ⅲ-3不患甲病,Ⅲ-3的基因型为1/3AA、2/3Aa,已知甲病在人群中的发病率为1/2500,即aa=1/2500,则可计算出a=1/50,A=49/50,人群中表型正常的男子所占的概率为:A_=1-1/2500=2499/2500,人群中杂合子Aa=2×1/50×49/50=98/2500,那么该正常男子为杂合子Aa的概率=98/2500÷2499/2500=2/51,因此Ⅲ-3与一个表型正常的男子结婚后,2/3Aa与2/51Aa生出患甲病孩子的概率为aa=2/51×2/3×1/4=1/153;因此,Ⅲ-3与正常男子结婚,子代患两种病的概率为3/4×1/153=1/204,D正确。

故选D。

14.C

A、分析图可知,Ⅱ5和Ⅱ6都患有甲病,但他们有一个正常的女儿,即“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,说明甲病是常染色体显性遗传病(相关基因用A、a表示);Ⅱ1和Ⅱ2都没有乙病,但他们有一个患乙病的儿子,且Ⅱ1不携带致病基因,说明乙病是伴X染色体隐性遗传病(相关基因用B、b表示),A正确;

B、Ⅲ1的基因型及概率为aaXBXB(1/2)、aaXBXb(1/2),Ⅲ5的基因型为aaXBY,若Ⅲ1与Ⅲ5结婚,生患病男孩的概率为1/4×1/2=1/8,B正确;

C、Ⅲ1的基因型及概率为aaXBXB(1/2)、aaXBXb(1/2),Ⅲ4的基因型及概率为1/3AAXBY、2/3AaXBY,若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,生两病兼发孩子的概率为(1/3+2/3×1/2)×(1/2×1/4)=1/12,C错误;

D、若Ⅲ1与Ⅲ4结婚,后代中只患甲病的概率为(1/3+2/3×1/2)×(1-1/2×1/4)=7/12,D正确。

故选C。

15.D

A、由实验结果可推测第一代(Ⅰ)细菌位于全中位置,则第Ⅰ代细菌DNA分子中一条链是14N,另一条链是15N,因为DNA分子为半保留复制方式,A正确;

B、将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,繁殖一代后,Ⅰ中DNA分子的一条链是14N,另一条链是15N;再将其转移到含15N的培养基上繁殖一代,则Ⅱ中有一半是DNA分子的一条链是14N,另一条链是15N;另有一半是DNA分子的两条链含有15N,出现在试管中图乙的位置,B正确;

C、若将15N-DNA(亲代)的大肠杆菌在14N培养基上连续复制3次,根据DNA分子半保留复制特点,所产生的子代DNA中全含15N(重DNA)、一条链含15N(中DNA)及两条链均不含15N(轻DNA)的比例为0∶2∶6,在这些子DNA中,含15N的链与全部子DNA链的比例为2∶16=1∶8,C正确;

D、已知的单链上是A,则未知的互补单链相应位置上是T;已知的单链上是A+G,则未知的互补链上是T+C,以此类推。因此,已知单链上(A+G)/(T+C)=1.5,则未知的互补单链上(T + C)/(A+G)=1. 5,那么(A+G)/(T+C)=2/3,D错误。

故选D。

16.(1) ③④ 雄性动物细胞减数分裂过程中细胞质均等分裂,而③④是不均等分裂

(2) Ⅰ 着丝粒分裂,姐妹染色体单体分开 Ⅱ

(3) 染色体着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 Ⅰ和Ⅲ

(1)图甲表示某二倍体动物精原细胞的分裂模式图,精原细胞既能通过有丝分裂的方式进行增殖,又能通过减数分裂的方式产生精细胞,而雄性动物的精原细胞在减数分裂过程中细胞质进行均等分裂,而③④是不均等分裂,所以图甲中不属于该动物的分裂模式图的是细胞③④。

(2)由题意可知:某二倍体动物体细胞含有4条染色体。图甲中细胞①含有同源染色体,呈现的特点是:着丝粒分裂,姐妹染色体单体分开成为染色体,分别移向细胞两极,据此可判断处于有丝分裂后期,此时期细胞中的染色体数目由原来的4条加倍为8条,没有染色单体,每条染色体含有一个DNA分子,对应图丙的Ⅰ时期。基因自由组合定律发生在减数第一次分裂后期。处于减数第一次分裂后期的细胞中,每条染色体由2条姐妹染色单体组成,含有的染色体数是4条(与体细胞相同),含有8条染色单体、8个核DNA分子,所以对应图丙的Ⅱ时期,即基因的自由组合定律发生在图丙的Ⅱ时期。

(3)图乙表示分裂过程中不同时期染色体/核DNA的变化,de段染色体/核DNA的比值由0.5增至1,表明染色单体消失,形成的原因是:染色体着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。着丝粒分裂发生在有丝分裂后期(细胞中含有8条染色体、无染色单体)和减数第二次分裂后期(细胞中含有4条染色体、无染色单体),所以de段对应图丙的Ⅰ和Ⅲ时期。

17.(1)感病

(2) 1 Bb∶bb=1∶1 1/3 抗病紫草∶感病紫草=5∶3 抗病紫草∶感病紫草=5∶6

(1)抗病紫草自交后代为抗病紫草∶感病紫草=2∶1,即抗病紫草自交子代发生了性状分离(或亲本为抗病紫草,而子代有新产生的感病紫草),说明抗病为显性性状,感病为隐性性状。

(2)根据题意,假设一:遗传因子组成BB致死。若该假设成立,则抗病紫草的遗传因子组成有1种即Bb,那么感病紫草遗传因子组成为bb;F1中感病紫草bb与抗病紫草Bb进行正反交实验得F2,F2的遗传因子组成及比例为Bb∶bb=1∶1,F2中抗病紫草Bb自交得F3,自交遗传图解为:,因此F3中感病紫草的比例为1/3。

假设二:亲本紫草产生的雌配子正常,但带有遗传因子B的花粉(雄配子)有一半致死。按照假设二那么亲代抗病紫草Bb自交,母本产生的雌配子为1/2B、1/2b,父本产生的花粉为1/3B、2/3b,那么后代抗病紫草1/6BB、1/2Bb,感病紫草1/3bb,为对此假设进行验证,设计了两组实验:①F1的抗病紫草(♀)(1/6BB、1/2Bb)×感病紫草(♂)bb;②F1的抗病紫草(♂)(1/6BB、1/2Bb)×感病紫草(♀)bb。若假设成立,则①中F1的抗病紫草(♀)(1/6BB、1/2Bb)产生雌配子为5/8B、3/8b,感病紫草(♂)bb产生的花粉为b,则子代为5/8BB、3/8bb,因此子代的性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶3;②中F1的抗病紫草(♂)(1/6BB、1/2Bb)产生的花粉为5/11B、6/11b,感病紫草(♀)bb产生的雌配子为为b,故子代为5/11Bb、6/11bb,那么子代性状表现及比例为抗病紫草∶感病紫草=5∶6。

18.(1)分离

(2) 白眼 B 与性别相关联

(3) 白眼雌果蝇 雄性与亲本中的雌性具有相同的性状,而后代中的雌性与亲本中的雄性的性状相同

(1)图1红眼和白眼杂交,F1都是红眼,说明红眼是显性性状;红眼雌雄个体自由交配后获得的F2中红眼∶白眼=3∶1,说明控制果蝇的红眼与白眼基因符合基因的分离定律。

(2)①首先应排除C情况,如果控制眼色的基因只在Y染色体上,则图1中F1雄果蝇应表现为白眼,且子二代中的雄果蝇也应该均为白眼,与事实不符。

②摩尔根等人提出的假说是剩下两种情况中的B。他们提出这一假说的理由是果蝇白眼性状的出现总是与性别相联系,且白眼性状的遗传与X染色体相似,因而提出的假说是控制果蝇红白眼的基因位于性染色体X上,而Y染色体上不含有它的等位基因。

(3)利用F1中的雌果蝇进行测交实验时,无论基因在性染色体上还是在常染色体上,后代均会出现1∶1∶1∶1的性状分离比,所以测交实验不能充分验证其所设。根据性染色体传递的规律,可以从该种果蝇自然种群中选取红眼雄果蝇与图2测交子代中的白眼雌果蝇杂交,统计后代的性状表现,如果控制眼色的基因在X染色体,后代中的雄性与亲本中的雌性具有相同的性状,而后代中的雌性与亲本中的雄性的性状相同,与基因在常染色体上的情况是完全不同的。该结果就能更充分地验证摩尔根等人提出的假说。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录