第1章 地球的运动 第2节 第2课时 正午太阳高度的变化--2025湘教版地理选择性必修1同步练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 第1章 地球的运动 第2节 第2课时 正午太阳高度的变化--2025湘教版地理选择性必修1同步练习题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 470.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 18:12:53 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025湘教版地理选择性必修1

第二节 地球的公转

第2课时 正午太阳高度的变化

A组必备知识基础练

日晷是古代人们利用日影测得时刻的一种计时仪器。沈阳(约42°N)某高中学生利用地理课时间在校园内开展地理研学实践活动,观察了安放在校园内的日晷(晷针的上端正好指向北极星),并绘制了当时的日晷计时示意图(见下图)。据此完成1~2题。

1.此处安放的日晷,其晷面与地平面的夹角最接近 ( )

A.42° B.45° C.48° D.58°

2.该高中生观测日晷的时间最可能是( )

A.11时 B.12时

C.13时 D.6时

某地有一幢楼,冬至日正午影长与楼房高度相同。据此完成3~4题。

3.该地冬至日正午太阳高度是( )

A.23.5° B.45° C.66.5° D.90°

4.该地的纬度可能是( )

A.23.5°N B.21.5°S

C.25.5°N D.68.5°S

[2024·江西鹰潭高二统考期末]鹰潭某中学(116°E)地理兴趣小组校内开展了主题为太阳视运动和太阳高度的相关学习活动。小组成员发现测量当天太阳从地平线升起时,旗杆影子正好朝向教学楼方向,下图示意学校教学楼和旗杆的相对位置。据此完成5~6题。

5.该地理兴趣小组计算当日正午太阳高度需要的数据有( )

①教学楼的高度 ②旗杆的高度 ③杆影朝正南时的长度 ④杆影朝正北时的长度

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

6.当天的日期和北京时间为( )

A.9月23日6:16 B.9月23日5:52

C.12月22日5:52 D.12月22日6:16

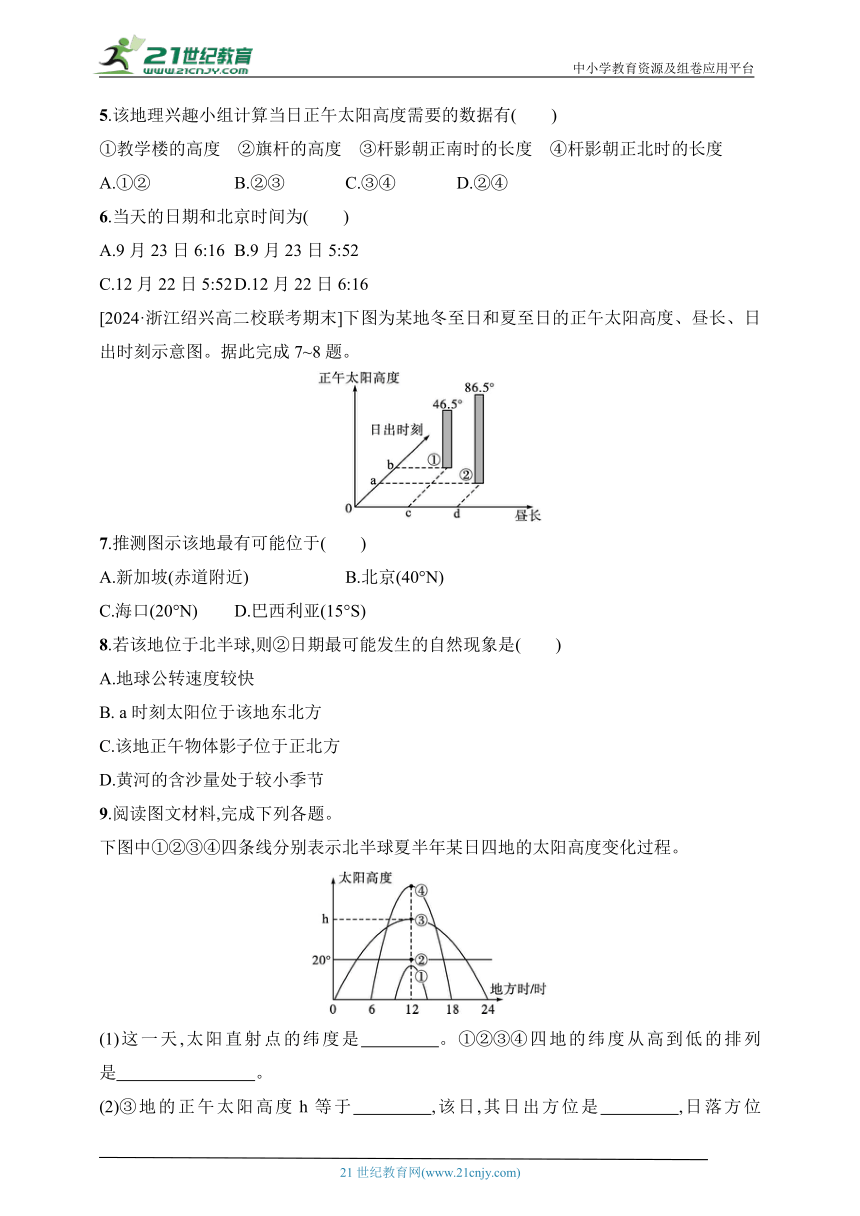

[2024·浙江绍兴高二校联考期末]下图为某地冬至日和夏至日的正午太阳高度、昼长、日出时刻示意图。据此完成7~8题。

7.推测图示该地最有可能位于( )

A.新加坡(赤道附近) B.北京(40°N)

C.海口(20°N) D.巴西利亚(15°S)

8.若该地位于北半球,则②日期最可能发生的自然现象是( )

A.地球公转速度较快

B. a时刻太阳位于该地东北方

C.该地正午物体影子位于正北方

D.黄河的含沙量处于较小季节

9.阅读图文材料,完成下列各题。

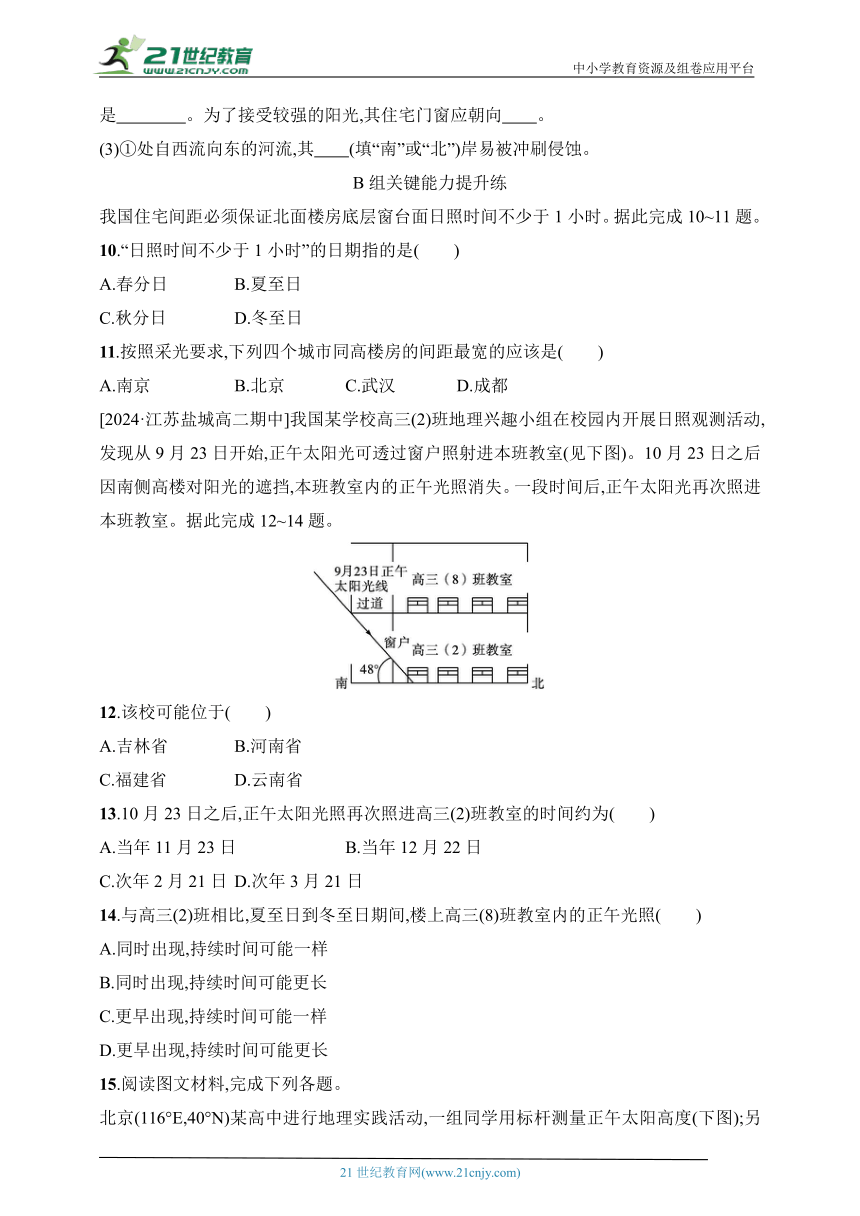

下图中①②③④四条线分别表示北半球夏半年某日四地的太阳高度变化过程。

(1)这一天,太阳直射点的纬度是 。①②③④四地的纬度从高到低的排列是 。

(2)③地的正午太阳高度h等于 ,该日,其日出方位是 ,日落方位是 。为了接受较强的阳光,其住宅门窗应朝向 。

(3)①处自西流向东的河流,其 (填“南”或“北”)岸易被冲刷侵蚀。

B组关键能力提升练

我国住宅间距必须保证北面楼房底层窗台面日照时间不少于1小时。据此完成10~11题。

10.“日照时间不少于1小时”的日期指的是( )

A.春分日 B.夏至日

C.秋分日 D.冬至日

11.按照采光要求,下列四个城市同高楼房的间距最宽的应该是( )

A.南京 B.北京 C.武汉 D.成都

[2024·江苏盐城高二期中]我国某学校高三(2)班地理兴趣小组在校园内开展日照观测活动,发现从9月23日开始,正午太阳光可透过窗户照射进本班教室(见下图)。10月23日之后因南侧高楼对阳光的遮挡,本班教室内的正午光照消失。一段时间后,正午太阳光再次照进本班教室。据此完成12~14题。

12.该校可能位于( )

A.吉林省 B.河南省

C.福建省 D.云南省

13.10月23日之后,正午太阳光照再次照进高三(2)班教室的时间约为( )

A.当年11月23日 B.当年12月22日

C.次年2月21日 D.次年3月21日

14.与高三(2)班相比,夏至日到冬至日期间,楼上高三(8)班教室内的正午光照( )

A.同时出现,持续时间可能一样

B.同时出现,持续时间可能更长

C.更早出现,持续时间可能一样

D.更早出现,持续时间可能更长

15.阅读图文材料,完成下列各题。

北京(116°E,40°N)某高中进行地理实践活动,一组同学用标杆测量正午太阳高度(下图);另一组同学探究传统文化中的地球运动知识。

实践活动一

(1)实践活动当日,全球正午太阳高度的分布规律是 ,根据公式计算,当日北京地区正午太阳高度的理论数值应为 。

(2)该同学实践测量过程中,是否有错误的地方 请帮助其修改完善。

实践活动二

古诗中有一句“昼晷已云极,宵漏自此长”。晷指日晷,漏指漏壶,都是古代计时仪器。其中,日晷是利用日影计时,某同学绘制了日晷计时示意图(如下图)。

(3)用地理术语解释翻译“昼晷已云极,宵漏自此长”这句诗,并推断此诗句描写的节气。

(4)描述一天中从日出到正午,晷针投影长度变化的规律,并说出影响日晷计时效果的自然原因。

第2课时 正午太阳高度的变化

1.C 2.A 解析 第1题,晷针指向北极星,晷针与地面的夹角为当地的地理纬度,晷面与晷针垂直,可推断晷面与地平面的夹角和晷针与地平面的夹角互余,该地为沈阳,沈阳的地理纬度约42°N,可知晷面与地平面的夹角最接近48°。故选C。第2题,根据图中晷针在晷面上的投影可以判断此时应为11时。故选A。

3.B 4.D 解析 第3题,太阳高度为太阳光线与当地地平面的夹角。冬至日该地正午楼房影长与楼房高度相同,则该地冬至日正午太阳高度为45°。故选B。第4题,正午太阳高度计算公式H=90°-|当地纬度±直射点纬度|(H代表当地正午太阳高度,当地纬度指所要求的某地纬度;直射点纬度是指太阳直射点所在的纬度)。如果当地纬度与直射点纬度在同一半球用减号,若在不同半球用加号,然后取绝对值。由上题可知,冬至日该地正午太阳高度为45°,冬至日太阳直射南回归线,将二者代入公式计算可求得当地纬度为68.5°S或21.5°N。故选D。

5.D 6.A 解析 第5题,结合所学知识可知,正午太阳高度是指一日内最大的太阳高度,即地方时12时的太阳高度。该地理兴趣小组通过旗杆影子测量正午太阳高度应获得旗杆的长度和当日旗杆影子最短时的长度或影子朝向正北时的长度这两个数据,结合正切角计算公式即可计算正午太阳高度,②④正确;计算当日正午太阳高度不需要教学楼高度数据,鹰潭市位于江西,不存在杆影朝正南时的时间,排除①③。故选D。第6题,结合材料信息可知,测量当天太阳从地平线升起时,旗杆影子正好朝向教学楼方向,教学楼位于旗杆的正西方向,此时正东日出,正东日出的日期为3月21日前后和9月23日前后,此时日出时间为当地地方时6:00,鹰潭某中学(116°E)与北京(120°E)经度相差4°,时间相差16分钟,北京在东,利用东加西减的原则,对应的北京时间为6:16。故选A。

7.C 8.B 解析 第7题,读图可知,此地夏至日、冬至日两日中正午太阳高度最大值为86.5°,最小值为46.5°,根据正午太阳高度的计算公式可得出,此地位于20°N或20°S,海口符合题意,C正确。第8题,根据上题分析可知,②日期为夏至日,此时地球公转轨道接近远日点,公转速度较慢,A错误;a时刻正值日出,此时为夏季,北半球日出东北方向,B正确;根据上题可知,该地应位于20°N,而②日期为夏至日,太阳直射北回归线,正午太阳位于该地正北方,该地正午日影朝向正南,C错误;此时北半球为夏季,黄河流域处于雨季,降水量较大,河流水量大,对黄土的侵蚀力较强,使黄河含沙量处于较大的季节,D错误。故选B。

9.答案 (1)20°N ②③①④

(2)40° 正北 正北 南

(3)北

解析 第(1)题,读图,②地的太阳高度一直不变,应是北极点,极点的太阳高度等于太阳直射点的纬度,这一天,太阳直射点的纬度是20°N。此日④地6时日出、18时日落,应位于赤道。③地有极昼现象,纬度较高。①地昼短夜长,位于南半球,没有极夜现象,纬度应低于70°S,结合太阳高度,①位于南温带。所以纬度从高到低的排列顺序是②③①④。第(2)题,③地0时日出,24时日落,日出、日落时太阳高度为0°,说明刚好出现极昼。这一天,太阳直射点的纬度是20°N,出现极昼的最低纬度是70°N,其正午太阳高度为40°。这一天,③地刚好出现极昼,0时日出,24时日落,日出方位是正北、日落方位是正北。为了接受较强的阳光,其住宅门窗应朝向南,利于光线射入。第(3)题,由以上分析可知,这一天,太阳直射点的纬度是20°N,①处昼长小于12小时,应该位于南半球,南半球水平运动的物体应该向左偏。①处自西流向东的河流,其北岸易被冲刷侵蚀。

10.D 11.B 解析 第10题,夏至日太阳直射北回归线,北回归线及以北地区正午太阳高度达到一年中的最大值,影子最短;冬至日太阳直射南回归线,南回归线及以南地区正午太阳高度达到一年中的最大值,赤道以北地区正午太阳高度达到一年中最小值,影子最长。我国冬至日时正午太阳高度最小,楼房影子最长,北面楼房底层最容易被南面楼房遮挡阳光。故选D。第11题,太阳直射点在南北回归线之间做周期性的运动,距离太阳直射点越远,正午太阳高度越小,影子越长,则楼间距越大。四地中北京纬度最高,离太阳直射点的位置最远,楼间距应最大。故选B。

12.A 13.C 14.B 解析 第12题,结合图示信息可知,9月23日(秋分日前后,太阳直射赤道)该校正午太阳高度为48°,根据正午太阳高度计算公式可知,该地位于42°N。结合所学知识可知,吉林、河南、福建和云南四省被42°N纬线穿过的是吉林省,A正确,B、C、D错误。故选A。第13题,结合材料“10月23日之后因南侧高楼对阳光的遮挡,本班教室内的正午光照消失”可知,10月23日正午阳光恰好被南侧高楼遮挡,之后该地正午太阳高度逐渐变小,每天正午阳光都会被南楼遮挡;冬至日之后,正午太阳高度渐大,但仍被南楼遮挡,直到下一次太阳直射点的纬度位置与10月23日的相同时,正午太阳高度与10月23日的相同,正午阳光才会再次恰好被南楼遮挡,之后正午阳光可以照进教室。根据对称原则可知,太阳直射同一纬度对应的两个日期关于冬至日或夏至日对称(如下图所示),10月23日到冬至日约两个月,即下一个日期为冬至日后约两个月,即次年2月21日前后,C正确,A、B、D错误。故选C。

第14题,结合上题分析,夏至日到冬至日期间,正午太阳光照射进教室的开始日期为9月23日,故“同时出现”,C、D错误;在10月23日时因南侧高楼对阳光的遮挡,高三(2)班教室内的正午光照消失,但高三(8)班在楼上,可能未被遮挡或未全部被遮挡,有正午太阳光照,因此高三(8)班正午太阳光照持续时间可能更长。

15.答案 (1)自赤道向南北两极递减 50°

(2)测量时间应为12:16;测量地点应选择平地。

(3)白昼已经达到最长,此日之后夜渐长。夏至。

(4)变化规律:由长变短。

自然原因:昼夜交替,天气变化。

解析 第(1)题,秋分日太阳直射赤道,全球昼夜平分,全球正午太阳高度分布规律为自赤道向南北两极递减;依据正午太阳高度计算公式,H=90°-|当地纬度±太阳直射点纬度|,得出当日北京正午太阳高度理论数值是50°。第(2)题,根据图示信息可知,标杆测量法需选择水平地面,地方时为正午12时,当地经度为116°E,北京时间应为12:16。第(3)题,根据题意可知,“昼晷已云极,宵漏自此长”描写的是夏至日白昼已经达到最长,此日之后夜渐长。第(4)题,根据所学知识可知,一天中从日出到正午,晷针投影长度逐渐变短,日晷计时效果会受到天气情况和昼夜状况的影响。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025湘教版地理选择性必修1

第二节 地球的公转

第2课时 正午太阳高度的变化

A组必备知识基础练

日晷是古代人们利用日影测得时刻的一种计时仪器。沈阳(约42°N)某高中学生利用地理课时间在校园内开展地理研学实践活动,观察了安放在校园内的日晷(晷针的上端正好指向北极星),并绘制了当时的日晷计时示意图(见下图)。据此完成1~2题。

1.此处安放的日晷,其晷面与地平面的夹角最接近 ( )

A.42° B.45° C.48° D.58°

2.该高中生观测日晷的时间最可能是( )

A.11时 B.12时

C.13时 D.6时

某地有一幢楼,冬至日正午影长与楼房高度相同。据此完成3~4题。

3.该地冬至日正午太阳高度是( )

A.23.5° B.45° C.66.5° D.90°

4.该地的纬度可能是( )

A.23.5°N B.21.5°S

C.25.5°N D.68.5°S

[2024·江西鹰潭高二统考期末]鹰潭某中学(116°E)地理兴趣小组校内开展了主题为太阳视运动和太阳高度的相关学习活动。小组成员发现测量当天太阳从地平线升起时,旗杆影子正好朝向教学楼方向,下图示意学校教学楼和旗杆的相对位置。据此完成5~6题。

5.该地理兴趣小组计算当日正午太阳高度需要的数据有( )

①教学楼的高度 ②旗杆的高度 ③杆影朝正南时的长度 ④杆影朝正北时的长度

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

6.当天的日期和北京时间为( )

A.9月23日6:16 B.9月23日5:52

C.12月22日5:52 D.12月22日6:16

[2024·浙江绍兴高二校联考期末]下图为某地冬至日和夏至日的正午太阳高度、昼长、日出时刻示意图。据此完成7~8题。

7.推测图示该地最有可能位于( )

A.新加坡(赤道附近) B.北京(40°N)

C.海口(20°N) D.巴西利亚(15°S)

8.若该地位于北半球,则②日期最可能发生的自然现象是( )

A.地球公转速度较快

B. a时刻太阳位于该地东北方

C.该地正午物体影子位于正北方

D.黄河的含沙量处于较小季节

9.阅读图文材料,完成下列各题。

下图中①②③④四条线分别表示北半球夏半年某日四地的太阳高度变化过程。

(1)这一天,太阳直射点的纬度是 。①②③④四地的纬度从高到低的排列是 。

(2)③地的正午太阳高度h等于 ,该日,其日出方位是 ,日落方位是 。为了接受较强的阳光,其住宅门窗应朝向 。

(3)①处自西流向东的河流,其 (填“南”或“北”)岸易被冲刷侵蚀。

B组关键能力提升练

我国住宅间距必须保证北面楼房底层窗台面日照时间不少于1小时。据此完成10~11题。

10.“日照时间不少于1小时”的日期指的是( )

A.春分日 B.夏至日

C.秋分日 D.冬至日

11.按照采光要求,下列四个城市同高楼房的间距最宽的应该是( )

A.南京 B.北京 C.武汉 D.成都

[2024·江苏盐城高二期中]我国某学校高三(2)班地理兴趣小组在校园内开展日照观测活动,发现从9月23日开始,正午太阳光可透过窗户照射进本班教室(见下图)。10月23日之后因南侧高楼对阳光的遮挡,本班教室内的正午光照消失。一段时间后,正午太阳光再次照进本班教室。据此完成12~14题。

12.该校可能位于( )

A.吉林省 B.河南省

C.福建省 D.云南省

13.10月23日之后,正午太阳光照再次照进高三(2)班教室的时间约为( )

A.当年11月23日 B.当年12月22日

C.次年2月21日 D.次年3月21日

14.与高三(2)班相比,夏至日到冬至日期间,楼上高三(8)班教室内的正午光照( )

A.同时出现,持续时间可能一样

B.同时出现,持续时间可能更长

C.更早出现,持续时间可能一样

D.更早出现,持续时间可能更长

15.阅读图文材料,完成下列各题。

北京(116°E,40°N)某高中进行地理实践活动,一组同学用标杆测量正午太阳高度(下图);另一组同学探究传统文化中的地球运动知识。

实践活动一

(1)实践活动当日,全球正午太阳高度的分布规律是 ,根据公式计算,当日北京地区正午太阳高度的理论数值应为 。

(2)该同学实践测量过程中,是否有错误的地方 请帮助其修改完善。

实践活动二

古诗中有一句“昼晷已云极,宵漏自此长”。晷指日晷,漏指漏壶,都是古代计时仪器。其中,日晷是利用日影计时,某同学绘制了日晷计时示意图(如下图)。

(3)用地理术语解释翻译“昼晷已云极,宵漏自此长”这句诗,并推断此诗句描写的节气。

(4)描述一天中从日出到正午,晷针投影长度变化的规律,并说出影响日晷计时效果的自然原因。

第2课时 正午太阳高度的变化

1.C 2.A 解析 第1题,晷针指向北极星,晷针与地面的夹角为当地的地理纬度,晷面与晷针垂直,可推断晷面与地平面的夹角和晷针与地平面的夹角互余,该地为沈阳,沈阳的地理纬度约42°N,可知晷面与地平面的夹角最接近48°。故选C。第2题,根据图中晷针在晷面上的投影可以判断此时应为11时。故选A。

3.B 4.D 解析 第3题,太阳高度为太阳光线与当地地平面的夹角。冬至日该地正午楼房影长与楼房高度相同,则该地冬至日正午太阳高度为45°。故选B。第4题,正午太阳高度计算公式H=90°-|当地纬度±直射点纬度|(H代表当地正午太阳高度,当地纬度指所要求的某地纬度;直射点纬度是指太阳直射点所在的纬度)。如果当地纬度与直射点纬度在同一半球用减号,若在不同半球用加号,然后取绝对值。由上题可知,冬至日该地正午太阳高度为45°,冬至日太阳直射南回归线,将二者代入公式计算可求得当地纬度为68.5°S或21.5°N。故选D。

5.D 6.A 解析 第5题,结合所学知识可知,正午太阳高度是指一日内最大的太阳高度,即地方时12时的太阳高度。该地理兴趣小组通过旗杆影子测量正午太阳高度应获得旗杆的长度和当日旗杆影子最短时的长度或影子朝向正北时的长度这两个数据,结合正切角计算公式即可计算正午太阳高度,②④正确;计算当日正午太阳高度不需要教学楼高度数据,鹰潭市位于江西,不存在杆影朝正南时的时间,排除①③。故选D。第6题,结合材料信息可知,测量当天太阳从地平线升起时,旗杆影子正好朝向教学楼方向,教学楼位于旗杆的正西方向,此时正东日出,正东日出的日期为3月21日前后和9月23日前后,此时日出时间为当地地方时6:00,鹰潭某中学(116°E)与北京(120°E)经度相差4°,时间相差16分钟,北京在东,利用东加西减的原则,对应的北京时间为6:16。故选A。

7.C 8.B 解析 第7题,读图可知,此地夏至日、冬至日两日中正午太阳高度最大值为86.5°,最小值为46.5°,根据正午太阳高度的计算公式可得出,此地位于20°N或20°S,海口符合题意,C正确。第8题,根据上题分析可知,②日期为夏至日,此时地球公转轨道接近远日点,公转速度较慢,A错误;a时刻正值日出,此时为夏季,北半球日出东北方向,B正确;根据上题可知,该地应位于20°N,而②日期为夏至日,太阳直射北回归线,正午太阳位于该地正北方,该地正午日影朝向正南,C错误;此时北半球为夏季,黄河流域处于雨季,降水量较大,河流水量大,对黄土的侵蚀力较强,使黄河含沙量处于较大的季节,D错误。故选B。

9.答案 (1)20°N ②③①④

(2)40° 正北 正北 南

(3)北

解析 第(1)题,读图,②地的太阳高度一直不变,应是北极点,极点的太阳高度等于太阳直射点的纬度,这一天,太阳直射点的纬度是20°N。此日④地6时日出、18时日落,应位于赤道。③地有极昼现象,纬度较高。①地昼短夜长,位于南半球,没有极夜现象,纬度应低于70°S,结合太阳高度,①位于南温带。所以纬度从高到低的排列顺序是②③①④。第(2)题,③地0时日出,24时日落,日出、日落时太阳高度为0°,说明刚好出现极昼。这一天,太阳直射点的纬度是20°N,出现极昼的最低纬度是70°N,其正午太阳高度为40°。这一天,③地刚好出现极昼,0时日出,24时日落,日出方位是正北、日落方位是正北。为了接受较强的阳光,其住宅门窗应朝向南,利于光线射入。第(3)题,由以上分析可知,这一天,太阳直射点的纬度是20°N,①处昼长小于12小时,应该位于南半球,南半球水平运动的物体应该向左偏。①处自西流向东的河流,其北岸易被冲刷侵蚀。

10.D 11.B 解析 第10题,夏至日太阳直射北回归线,北回归线及以北地区正午太阳高度达到一年中的最大值,影子最短;冬至日太阳直射南回归线,南回归线及以南地区正午太阳高度达到一年中的最大值,赤道以北地区正午太阳高度达到一年中最小值,影子最长。我国冬至日时正午太阳高度最小,楼房影子最长,北面楼房底层最容易被南面楼房遮挡阳光。故选D。第11题,太阳直射点在南北回归线之间做周期性的运动,距离太阳直射点越远,正午太阳高度越小,影子越长,则楼间距越大。四地中北京纬度最高,离太阳直射点的位置最远,楼间距应最大。故选B。

12.A 13.C 14.B 解析 第12题,结合图示信息可知,9月23日(秋分日前后,太阳直射赤道)该校正午太阳高度为48°,根据正午太阳高度计算公式可知,该地位于42°N。结合所学知识可知,吉林、河南、福建和云南四省被42°N纬线穿过的是吉林省,A正确,B、C、D错误。故选A。第13题,结合材料“10月23日之后因南侧高楼对阳光的遮挡,本班教室内的正午光照消失”可知,10月23日正午阳光恰好被南侧高楼遮挡,之后该地正午太阳高度逐渐变小,每天正午阳光都会被南楼遮挡;冬至日之后,正午太阳高度渐大,但仍被南楼遮挡,直到下一次太阳直射点的纬度位置与10月23日的相同时,正午太阳高度与10月23日的相同,正午阳光才会再次恰好被南楼遮挡,之后正午阳光可以照进教室。根据对称原则可知,太阳直射同一纬度对应的两个日期关于冬至日或夏至日对称(如下图所示),10月23日到冬至日约两个月,即下一个日期为冬至日后约两个月,即次年2月21日前后,C正确,A、B、D错误。故选C。

第14题,结合上题分析,夏至日到冬至日期间,正午太阳光照射进教室的开始日期为9月23日,故“同时出现”,C、D错误;在10月23日时因南侧高楼对阳光的遮挡,高三(2)班教室内的正午光照消失,但高三(8)班在楼上,可能未被遮挡或未全部被遮挡,有正午太阳光照,因此高三(8)班正午太阳光照持续时间可能更长。

15.答案 (1)自赤道向南北两极递减 50°

(2)测量时间应为12:16;测量地点应选择平地。

(3)白昼已经达到最长,此日之后夜渐长。夏至。

(4)变化规律:由长变短。

自然原因:昼夜交替,天气变化。

解析 第(1)题,秋分日太阳直射赤道,全球昼夜平分,全球正午太阳高度分布规律为自赤道向南北两极递减;依据正午太阳高度计算公式,H=90°-|当地纬度±太阳直射点纬度|,得出当日北京正午太阳高度理论数值是50°。第(2)题,根据图示信息可知,标杆测量法需选择水平地面,地方时为正午12时,当地经度为116°E,北京时间应为12:16。第(3)题,根据题意可知,“昼晷已云极,宵漏自此长”描写的是夏至日白昼已经达到最长,此日之后夜渐长。第(4)题,根据所学知识可知,一天中从日出到正午,晷针投影长度逐渐变短,日晷计时效果会受到天气情况和昼夜状况的影响。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)