第2章 岩石圈与地表形态 第2节 第1课时 内力作用与地表形态--2025湘教版地理选择性必修1同步练习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2章 岩石圈与地表形态 第2节 第1课时 内力作用与地表形态--2025湘教版地理选择性必修1同步练习题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 668.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 18:15:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025湘教版地理选择性必修1

第二节 地表形态的变化

第1课时 内力作用与地表形态

A组必备知识基础练

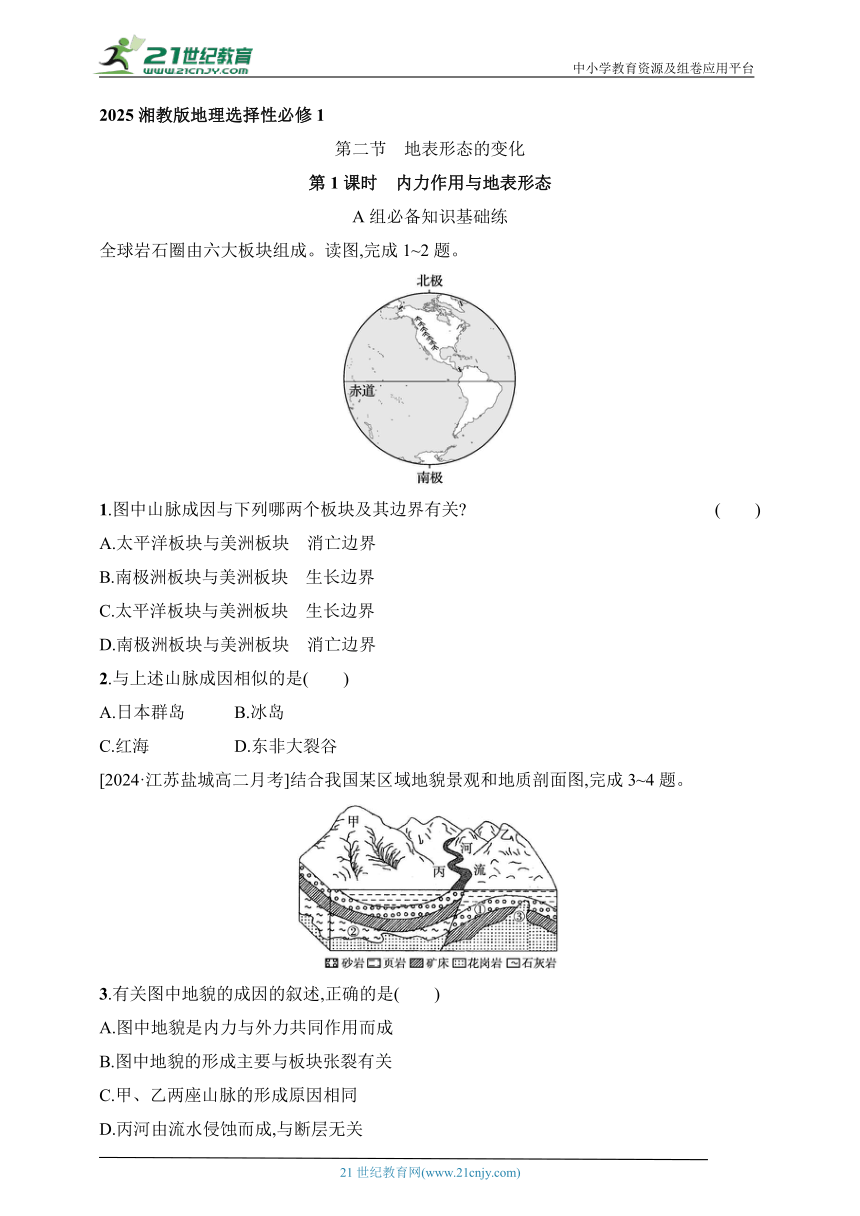

全球岩石圈由六大板块组成。读图,完成1~2题。

1.图中山脉成因与下列哪两个板块及其边界有关 ( )

A.太平洋板块与美洲板块 消亡边界

B.南极洲板块与美洲板块 生长边界

C.太平洋板块与美洲板块 生长边界

D.南极洲板块与美洲板块 消亡边界

2.与上述山脉成因相似的是( )

A.日本群岛 B.冰岛

C.红海 D.东非大裂谷

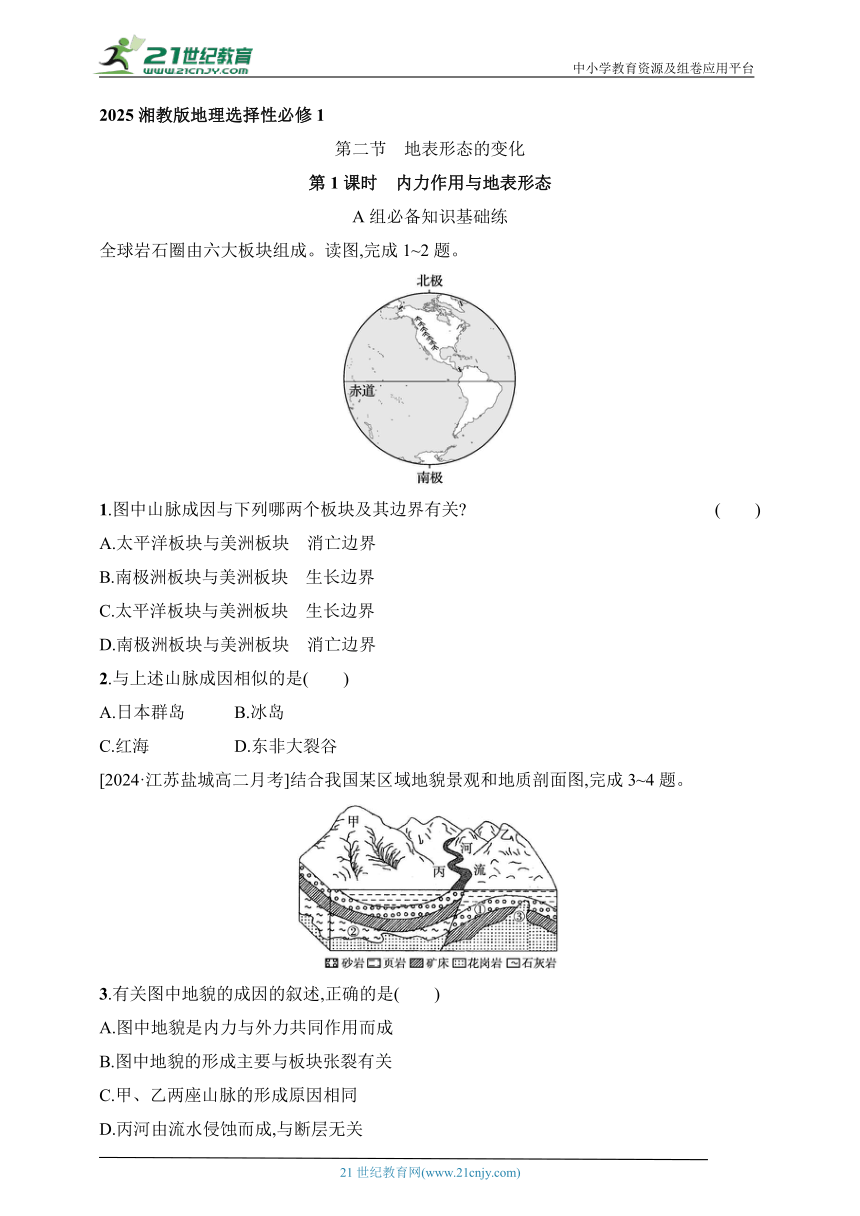

[2024·江苏盐城高二月考]结合我国某区域地貌景观和地质剖面图,完成3~4题。

3.有关图中地貌的成因的叙述,正确的是( )

A.图中地貌是内力与外力共同作用而成

B.图中地貌的形成主要与板块张裂有关

C.甲、乙两座山脉的形成原因相同

D.丙河由流水侵蚀而成,与断层无关

4.图中( )

A.①处为良好的储水构造

B.②处可能形成于干旱环境

C.③处可能含有生物化石

D.断层发生在岩浆侵入之后

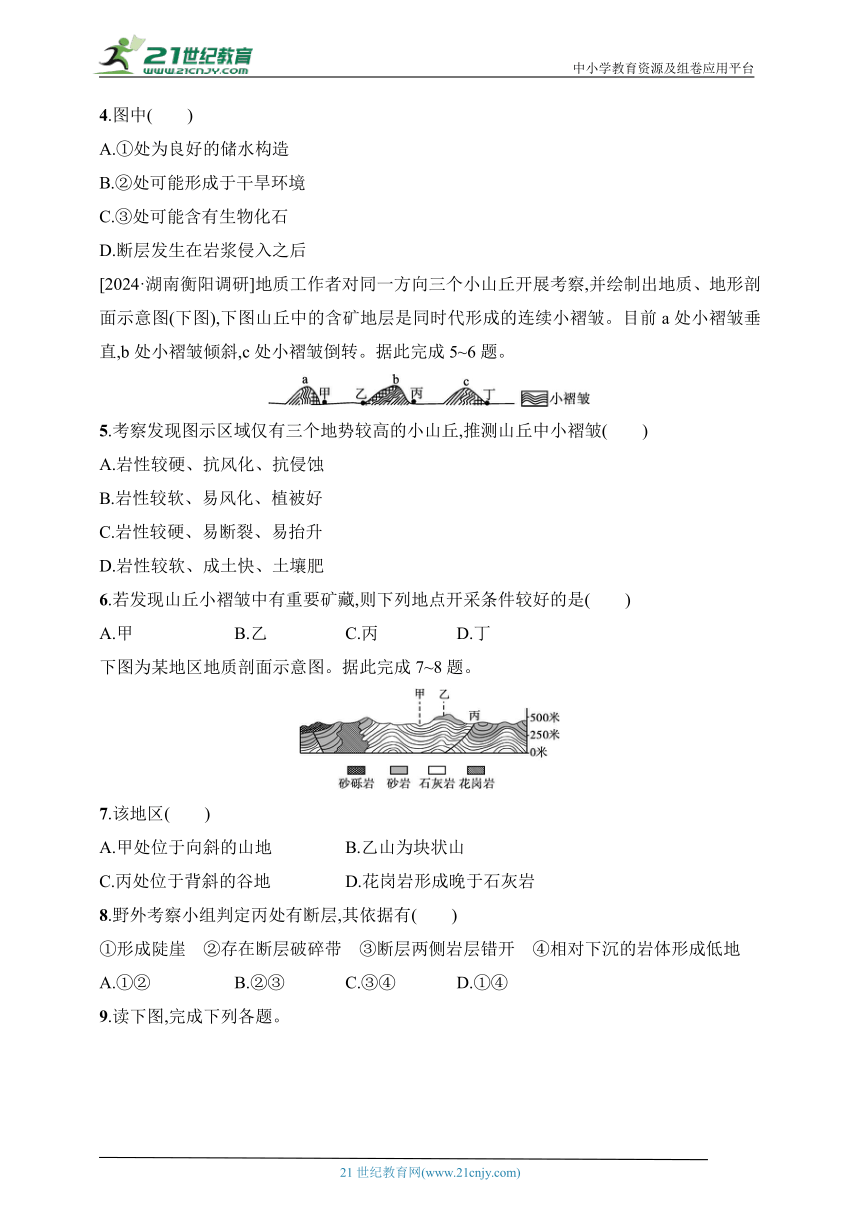

[2024·湖南衡阳调研]地质工作者对同一方向三个小山丘开展考察,并绘制出地质、地形剖面示意图(下图),下图山丘中的含矿地层是同时代形成的连续小褶皱。目前a处小褶皱垂直,b处小褶皱倾斜,c处小褶皱倒转。据此完成5~6题。

5.考察发现图示区域仅有三个地势较高的小山丘,推测山丘中小褶皱( )

A.岩性较硬、抗风化、抗侵蚀

B.岩性较软、易风化、植被好

C.岩性较硬、易断裂、易抬升

D.岩性较软、成土快、土壤肥

6.若发现山丘小褶皱中有重要矿藏,则下列地点开采条件较好的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

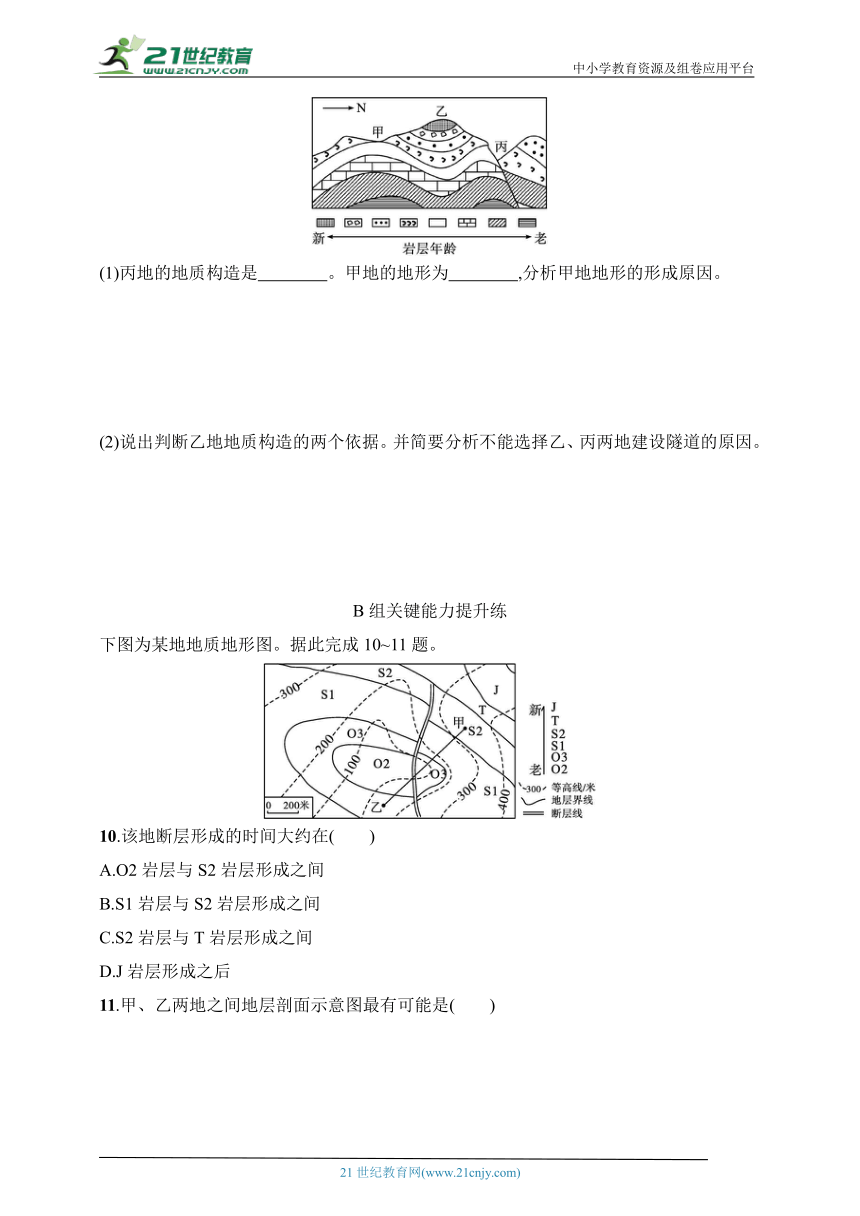

下图为某地区地质剖面示意图。据此完成7~8题。

7.该地区( )

A.甲处位于向斜的山地 B.乙山为块状山

C.丙处位于背斜的谷地 D.花岗岩形成晚于石灰岩

8.野外考察小组判定丙处有断层,其依据有( )

①形成陡崖 ②存在断层破碎带 ③断层两侧岩层错开 ④相对下沉的岩体形成低地

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

9.读下图,完成下列各题。

(1)丙地的地质构造是 。甲地的地形为 ,分析甲地地形的形成原因。

(2)说出判断乙地地质构造的两个依据。并简要分析不能选择乙、丙两地建设隧道的原因。

B组关键能力提升练

下图为某地地质地形图。据此完成10~11题。

10.该地断层形成的时间大约在( )

A.O2岩层与S2岩层形成之间

B.S1岩层与S2岩层形成之间

C.S2岩层与T岩层形成之间

D.J岩层形成之后

11.甲、乙两地之间地层剖面示意图最有可能是( )

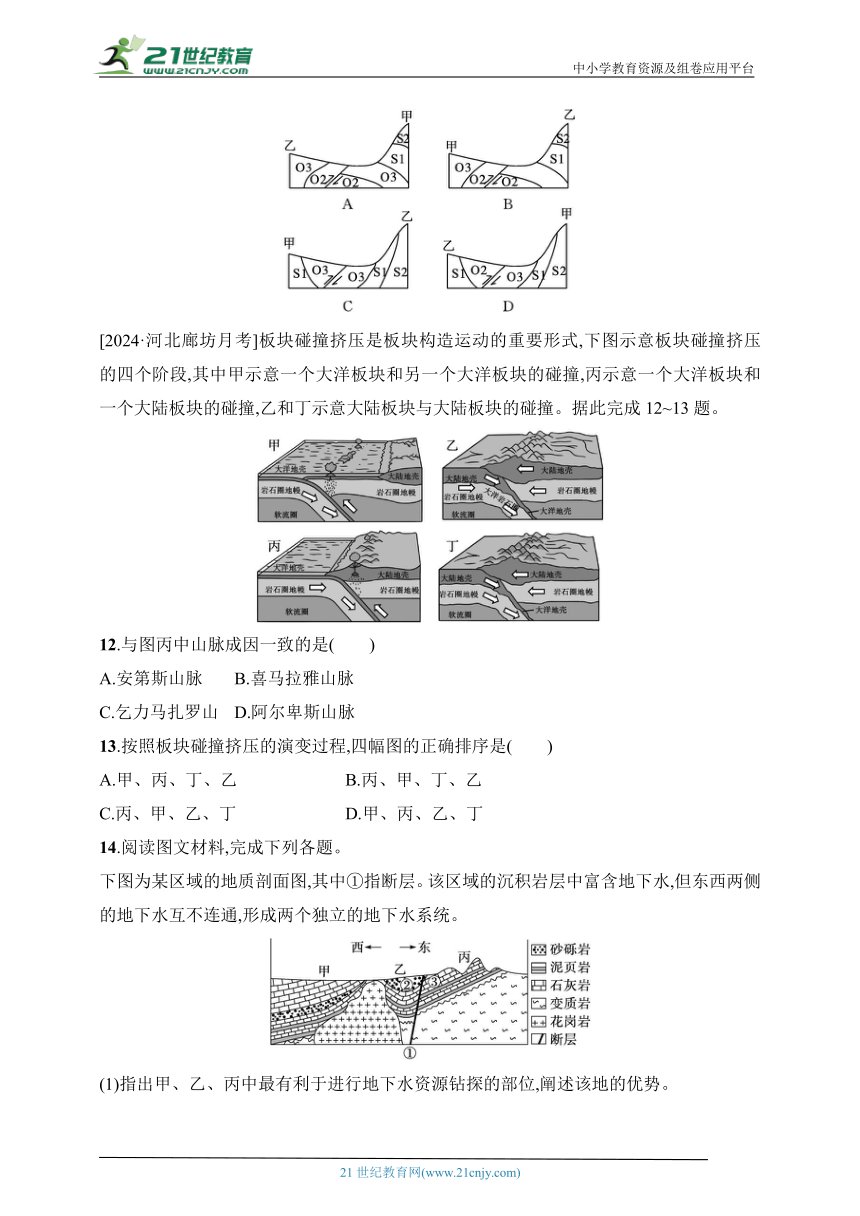

[2024·河北廊坊月考]板块碰撞挤压是板块构造运动的重要形式,下图示意板块碰撞挤压的四个阶段,其中甲示意一个大洋板块和另一个大洋板块的碰撞,丙示意一个大洋板块和一个大陆板块的碰撞,乙和丁示意大陆板块与大陆板块的碰撞。据此完成12~13题。

12.与图丙中山脉成因一致的是( )

A.安第斯山脉 B.喜马拉雅山脉

C.乞力马扎罗山 D.阿尔卑斯山脉

13.按照板块碰撞挤压的演变过程,四幅图的正确排序是( )

A.甲、丙、丁、乙 B.丙、甲、丁、乙

C.丙、甲、乙、丁 D.甲、丙、乙、丁

14.阅读图文材料,完成下列各题。

下图为某区域的地质剖面图,其中①指断层。该区域的沉积岩层中富含地下水,但东西两侧的地下水互不连通,形成两个独立的地下水系统。

(1)指出甲、乙、丙中最有利于进行地下水资源钻探的部位,阐述该地的优势。

(2)判断图中②③岩层形成的先后顺序并简述依据。

(3)推断图示区域东西两侧两个独立地下水系统的分界并说明理由。

(4)用箭头(→)在图中适当位置画出断层①形成后两侧岩块在垂直方向的相对位移方向。

第1课时 内力作用与地表形态

1.A 2.A 解析 第1题,图中山脉位于北美洲西部,应为落基山脉。北美洲位于美洲板块,其西侧为太平洋板块,美洲板块与太平洋板块碰撞挤压形成落基山脉、海岸山脉等,因此图中山脉成因与太平洋板块与美洲板块有关,且两板块边界属于消亡边界。A正确。第2题,分析可知图中山脉是大洋板块与大陆板块碰撞挤压形成的。根据所学知识可知,日本群岛是太平洋板块与欧亚板块碰撞挤压形成的岛弧,与图中山脉成因相似,A正确。

3.A 4.D 解析 第3题,图中地貌的成因首先是地壳运动产生的强大挤压作用,导致岩层发生变形,形成褶皱,之后岩层破裂发生位移,形成断层,断层处破碎的地表岩石被外力侵蚀形成河谷,所以该地貌的形成既有外力作用也有内力作用,A正确。该地貌的成因与板块张裂无关,B错误。甲山脉是由岩层破裂上升形成的,乙山脉是由背斜顶部隆起形成的,故成因不同,C错误。丙河是在断层处发育形成的,主要是因为断层处岩体破碎易被侵蚀,形成谷地,D错误。第4题,①处位于背斜,不是良好的储水构造,A错误。②处岩层为石灰岩,一般不会形成于干旱环境,且②处为向斜,是良好的储水构造,不可能是干旱环境,B错误。③处为花岗岩,不可能含有化石,C错误。花岗岩属于岩浆岩,图中断层处的岩浆岩发生了位移,说明断层发生在岩浆侵入之后,D正确。

5.A 6.B 解析 第5题,由图可知,该地三个小山丘均存在褶皱,三个山丘的褶皱倾斜方向不一致,说明该地岩层之前在构造运动作用下,因受力而发生弯曲。一般来说,经过构造运动凸起的区域易受外力风化、侵蚀作用的影响,但该地小褶皱保存较为完好,说明岩性较为坚硬,抗风化、抗侵蚀,A正确,B、D错误。图中未看到明显的断裂带,C错误。故选A。第6题,据图可推断岩层的延伸方向,a处褶皱向下延伸,b处皱褶向左前斜,c处褶皱大致向下延伸,因此根据矿藏开采的条件,应选择埋藏较浅、工程量较小的地方向下开挖,甲地向下无法挖到矿藏,A错误;乙地开挖符合皱褶的延伸方向,开挖工程量最小,B正确;丙地向下没有矿藏,C错误;丁地向下开挖不符合褶皱延伸方向,也没有矿藏,D错误。故选B。

7.D 8.B 解析 第7题,从图中看,甲处岩层向下弯曲,乙处位于向斜槽部,A错误;乙处岩层向上拱起,乙山为背斜山,B错误;丙处岩层错动位移,为断层,C错误;花岗岩是侵入岩,岩浆侵入切断了石灰岩岩层,说明花岗岩的形成晚于石灰岩,D正确。第8题,从图中看,丙处相对上升的岩块并没有形成陡崖,①错误;断层处岩层断裂,易发育形成断层破碎带,②正确;断层两侧岩层不同,说明岩层错开,③正确;图中相对下沉的岩体并没有形成低地,④错误。故选B。

9.答案 (1)断层 谷地 原因:甲地为背斜,背斜顶部受张力影响,岩层破碎,容易受外力侵蚀,形成谷地。

(2)乙地为向斜。判断依据:中间岩层新,两翼岩层老;岩层向下弯曲。原因:乙地为向斜,向斜是地下水的汇集区,不利于隧道的施工;丙地为断层,断层地带建设大型工程,易产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷。

解析 第(1)题,读图,丙地岩层发生断裂并有明显位移,为断层构造;由图可知,甲处地势向下凹陷,为谷地,甲处中间岩层老,两翼新,地质构造为背斜,背斜早期形成山地,顶部受张力影响,岩层破碎,容易受外力侵蚀,形成谷地。第(2)题,乙地为向斜,主要从岩层新老关系和岩层弯曲方向两个方面判断,岩层新老关系表现出中间岩层新,两翼岩层老;岩层向下弯曲。向斜是良好的储水构造,水源汇聚,不利于隧道的施工。丙地为断层,地壳活跃,断层地带岩层破碎,在断层地带建设大型工程易诱发断层活动,产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷。

10.C 11.A 解析 第10题,结合图可知,T岩层和J岩层都是连续岩层,说明断层并没有使T岩层和J岩层断裂;而更早的O2岩层、O3岩层、S1岩层和S2岩层都有断裂带,因此断层形成的时间应为T岩层之前、S2岩层之后。故选C。第11题,结合图可知,甲、乙之间的岩层中间老、两侧新,应为背斜;结合等高线可知,甲地海拔高于乙地。故选A。

12.A 13.D 解析 第12题,安第斯山脉是南极洲板块和美洲板块碰撞挤压形成,即一个大洋板块和一个大陆板块碰撞挤压形成,与图丙中山脉的成因一致;喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉都是大陆板块和大陆板块碰撞挤压形成;乞力马扎罗山是火山。A正确,B、C、D错误。故选A。第13题,随着大洋板块碰撞挤压(甲)的持续,大洋板块会逐渐和大陆板块相遇并挤压(丙),之后演变成大陆板块和大陆板块相遇并碰撞(乙),最后其中一大陆板块俯冲到了另一大陆板块的下方(丁)。排除A、B、C,故选D。

14.答案 (1)乙。向斜是良好的储水构造;(和甲、丙两地的石灰岩层相比)砂砾岩层储水条件好,且位于表层(地下水埋藏浅)。

(2)②岩层后形成(或③岩层先形成)。②③岩层均为沉积岩层,先形成的岩层位于下面(后形成的岩层位于上面)。

(3)分界:花岗岩(体)。理由:花岗岩岩性致密,是良好的隔水层;岩浆自下而上侵入形成的花岗岩体贯通整个地层(成为地下水的分水岭)。

(4)如下图所示。断层西侧岩块(上盘)相对下降;断层东侧岩块(下盘)相对上升。

解析 第(1)题,读图可知,乙地岩层向下弯曲,是向斜,向斜是良好的储水构造;由材料可知,该区域的沉积岩层中富含地下水,与石灰岩相比,砂砾岩层储水条件好,而且埋藏深度较浅,接近表层,易于开采钻探。第(2)题,②岩层中岩石是砂砾岩,③岩层中岩石是石灰岩,两者都是沉积岩,一般来说,沉积岩先形成的在下,因此②岩层形成晚于③岩层。第(3)题,从图中可以看出,花岗岩将图示区域分为东西两部分,花岗岩岩性致密,为良好的隔水层,花岗岩为侵入岩,因此该区域地下水系统分为东西两部分的主要原因是岩浆自下而上侵入,贯通整个地层,花岗岩成为地下水的分水岭。第(4)题,结合图例可看出,图中断层①形成后,西侧的石灰岩、变质岩受重力作用比东侧对应部分向下,所以断层西侧岩块(上盘)相对下降;断层东侧岩块(下盘)相对上升。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025湘教版地理选择性必修1

第二节 地表形态的变化

第1课时 内力作用与地表形态

A组必备知识基础练

全球岩石圈由六大板块组成。读图,完成1~2题。

1.图中山脉成因与下列哪两个板块及其边界有关 ( )

A.太平洋板块与美洲板块 消亡边界

B.南极洲板块与美洲板块 生长边界

C.太平洋板块与美洲板块 生长边界

D.南极洲板块与美洲板块 消亡边界

2.与上述山脉成因相似的是( )

A.日本群岛 B.冰岛

C.红海 D.东非大裂谷

[2024·江苏盐城高二月考]结合我国某区域地貌景观和地质剖面图,完成3~4题。

3.有关图中地貌的成因的叙述,正确的是( )

A.图中地貌是内力与外力共同作用而成

B.图中地貌的形成主要与板块张裂有关

C.甲、乙两座山脉的形成原因相同

D.丙河由流水侵蚀而成,与断层无关

4.图中( )

A.①处为良好的储水构造

B.②处可能形成于干旱环境

C.③处可能含有生物化石

D.断层发生在岩浆侵入之后

[2024·湖南衡阳调研]地质工作者对同一方向三个小山丘开展考察,并绘制出地质、地形剖面示意图(下图),下图山丘中的含矿地层是同时代形成的连续小褶皱。目前a处小褶皱垂直,b处小褶皱倾斜,c处小褶皱倒转。据此完成5~6题。

5.考察发现图示区域仅有三个地势较高的小山丘,推测山丘中小褶皱( )

A.岩性较硬、抗风化、抗侵蚀

B.岩性较软、易风化、植被好

C.岩性较硬、易断裂、易抬升

D.岩性较软、成土快、土壤肥

6.若发现山丘小褶皱中有重要矿藏,则下列地点开采条件较好的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

下图为某地区地质剖面示意图。据此完成7~8题。

7.该地区( )

A.甲处位于向斜的山地 B.乙山为块状山

C.丙处位于背斜的谷地 D.花岗岩形成晚于石灰岩

8.野外考察小组判定丙处有断层,其依据有( )

①形成陡崖 ②存在断层破碎带 ③断层两侧岩层错开 ④相对下沉的岩体形成低地

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

9.读下图,完成下列各题。

(1)丙地的地质构造是 。甲地的地形为 ,分析甲地地形的形成原因。

(2)说出判断乙地地质构造的两个依据。并简要分析不能选择乙、丙两地建设隧道的原因。

B组关键能力提升练

下图为某地地质地形图。据此完成10~11题。

10.该地断层形成的时间大约在( )

A.O2岩层与S2岩层形成之间

B.S1岩层与S2岩层形成之间

C.S2岩层与T岩层形成之间

D.J岩层形成之后

11.甲、乙两地之间地层剖面示意图最有可能是( )

[2024·河北廊坊月考]板块碰撞挤压是板块构造运动的重要形式,下图示意板块碰撞挤压的四个阶段,其中甲示意一个大洋板块和另一个大洋板块的碰撞,丙示意一个大洋板块和一个大陆板块的碰撞,乙和丁示意大陆板块与大陆板块的碰撞。据此完成12~13题。

12.与图丙中山脉成因一致的是( )

A.安第斯山脉 B.喜马拉雅山脉

C.乞力马扎罗山 D.阿尔卑斯山脉

13.按照板块碰撞挤压的演变过程,四幅图的正确排序是( )

A.甲、丙、丁、乙 B.丙、甲、丁、乙

C.丙、甲、乙、丁 D.甲、丙、乙、丁

14.阅读图文材料,完成下列各题。

下图为某区域的地质剖面图,其中①指断层。该区域的沉积岩层中富含地下水,但东西两侧的地下水互不连通,形成两个独立的地下水系统。

(1)指出甲、乙、丙中最有利于进行地下水资源钻探的部位,阐述该地的优势。

(2)判断图中②③岩层形成的先后顺序并简述依据。

(3)推断图示区域东西两侧两个独立地下水系统的分界并说明理由。

(4)用箭头(→)在图中适当位置画出断层①形成后两侧岩块在垂直方向的相对位移方向。

第1课时 内力作用与地表形态

1.A 2.A 解析 第1题,图中山脉位于北美洲西部,应为落基山脉。北美洲位于美洲板块,其西侧为太平洋板块,美洲板块与太平洋板块碰撞挤压形成落基山脉、海岸山脉等,因此图中山脉成因与太平洋板块与美洲板块有关,且两板块边界属于消亡边界。A正确。第2题,分析可知图中山脉是大洋板块与大陆板块碰撞挤压形成的。根据所学知识可知,日本群岛是太平洋板块与欧亚板块碰撞挤压形成的岛弧,与图中山脉成因相似,A正确。

3.A 4.D 解析 第3题,图中地貌的成因首先是地壳运动产生的强大挤压作用,导致岩层发生变形,形成褶皱,之后岩层破裂发生位移,形成断层,断层处破碎的地表岩石被外力侵蚀形成河谷,所以该地貌的形成既有外力作用也有内力作用,A正确。该地貌的成因与板块张裂无关,B错误。甲山脉是由岩层破裂上升形成的,乙山脉是由背斜顶部隆起形成的,故成因不同,C错误。丙河是在断层处发育形成的,主要是因为断层处岩体破碎易被侵蚀,形成谷地,D错误。第4题,①处位于背斜,不是良好的储水构造,A错误。②处岩层为石灰岩,一般不会形成于干旱环境,且②处为向斜,是良好的储水构造,不可能是干旱环境,B错误。③处为花岗岩,不可能含有化石,C错误。花岗岩属于岩浆岩,图中断层处的岩浆岩发生了位移,说明断层发生在岩浆侵入之后,D正确。

5.A 6.B 解析 第5题,由图可知,该地三个小山丘均存在褶皱,三个山丘的褶皱倾斜方向不一致,说明该地岩层之前在构造运动作用下,因受力而发生弯曲。一般来说,经过构造运动凸起的区域易受外力风化、侵蚀作用的影响,但该地小褶皱保存较为完好,说明岩性较为坚硬,抗风化、抗侵蚀,A正确,B、D错误。图中未看到明显的断裂带,C错误。故选A。第6题,据图可推断岩层的延伸方向,a处褶皱向下延伸,b处皱褶向左前斜,c处褶皱大致向下延伸,因此根据矿藏开采的条件,应选择埋藏较浅、工程量较小的地方向下开挖,甲地向下无法挖到矿藏,A错误;乙地开挖符合皱褶的延伸方向,开挖工程量最小,B正确;丙地向下没有矿藏,C错误;丁地向下开挖不符合褶皱延伸方向,也没有矿藏,D错误。故选B。

7.D 8.B 解析 第7题,从图中看,甲处岩层向下弯曲,乙处位于向斜槽部,A错误;乙处岩层向上拱起,乙山为背斜山,B错误;丙处岩层错动位移,为断层,C错误;花岗岩是侵入岩,岩浆侵入切断了石灰岩岩层,说明花岗岩的形成晚于石灰岩,D正确。第8题,从图中看,丙处相对上升的岩块并没有形成陡崖,①错误;断层处岩层断裂,易发育形成断层破碎带,②正确;断层两侧岩层不同,说明岩层错开,③正确;图中相对下沉的岩体并没有形成低地,④错误。故选B。

9.答案 (1)断层 谷地 原因:甲地为背斜,背斜顶部受张力影响,岩层破碎,容易受外力侵蚀,形成谷地。

(2)乙地为向斜。判断依据:中间岩层新,两翼岩层老;岩层向下弯曲。原因:乙地为向斜,向斜是地下水的汇集区,不利于隧道的施工;丙地为断层,断层地带建设大型工程,易产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷。

解析 第(1)题,读图,丙地岩层发生断裂并有明显位移,为断层构造;由图可知,甲处地势向下凹陷,为谷地,甲处中间岩层老,两翼新,地质构造为背斜,背斜早期形成山地,顶部受张力影响,岩层破碎,容易受外力侵蚀,形成谷地。第(2)题,乙地为向斜,主要从岩层新老关系和岩层弯曲方向两个方面判断,岩层新老关系表现出中间岩层新,两翼岩层老;岩层向下弯曲。向斜是良好的储水构造,水源汇聚,不利于隧道的施工。丙地为断层,地壳活跃,断层地带岩层破碎,在断层地带建设大型工程易诱发断层活动,产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷。

10.C 11.A 解析 第10题,结合图可知,T岩层和J岩层都是连续岩层,说明断层并没有使T岩层和J岩层断裂;而更早的O2岩层、O3岩层、S1岩层和S2岩层都有断裂带,因此断层形成的时间应为T岩层之前、S2岩层之后。故选C。第11题,结合图可知,甲、乙之间的岩层中间老、两侧新,应为背斜;结合等高线可知,甲地海拔高于乙地。故选A。

12.A 13.D 解析 第12题,安第斯山脉是南极洲板块和美洲板块碰撞挤压形成,即一个大洋板块和一个大陆板块碰撞挤压形成,与图丙中山脉的成因一致;喜马拉雅山脉和阿尔卑斯山脉都是大陆板块和大陆板块碰撞挤压形成;乞力马扎罗山是火山。A正确,B、C、D错误。故选A。第13题,随着大洋板块碰撞挤压(甲)的持续,大洋板块会逐渐和大陆板块相遇并挤压(丙),之后演变成大陆板块和大陆板块相遇并碰撞(乙),最后其中一大陆板块俯冲到了另一大陆板块的下方(丁)。排除A、B、C,故选D。

14.答案 (1)乙。向斜是良好的储水构造;(和甲、丙两地的石灰岩层相比)砂砾岩层储水条件好,且位于表层(地下水埋藏浅)。

(2)②岩层后形成(或③岩层先形成)。②③岩层均为沉积岩层,先形成的岩层位于下面(后形成的岩层位于上面)。

(3)分界:花岗岩(体)。理由:花岗岩岩性致密,是良好的隔水层;岩浆自下而上侵入形成的花岗岩体贯通整个地层(成为地下水的分水岭)。

(4)如下图所示。断层西侧岩块(上盘)相对下降;断层东侧岩块(下盘)相对上升。

解析 第(1)题,读图可知,乙地岩层向下弯曲,是向斜,向斜是良好的储水构造;由材料可知,该区域的沉积岩层中富含地下水,与石灰岩相比,砂砾岩层储水条件好,而且埋藏深度较浅,接近表层,易于开采钻探。第(2)题,②岩层中岩石是砂砾岩,③岩层中岩石是石灰岩,两者都是沉积岩,一般来说,沉积岩先形成的在下,因此②岩层形成晚于③岩层。第(3)题,从图中可以看出,花岗岩将图示区域分为东西两部分,花岗岩岩性致密,为良好的隔水层,花岗岩为侵入岩,因此该区域地下水系统分为东西两部分的主要原因是岩浆自下而上侵入,贯通整个地层,花岗岩成为地下水的分水岭。第(4)题,结合图例可看出,图中断层①形成后,西侧的石灰岩、变质岩受重力作用比东侧对应部分向下,所以断层西侧岩块(上盘)相对下降;断层东侧岩块(下盘)相对上升。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)