2026全国版高考语文一轮专题基础知识练 专题七 作文(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026全国版高考语文一轮专题基础知识练 专题七 作文(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 375.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 20:28:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2026全国版高考语文一轮

专题七 作文

五年高考

题组一 新课标(新高考)卷

一、(2023新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

二、(2023新课标Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ(详见本书专题六)提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

三、(2022新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

四、(2022新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

五、(2021新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

六、(2021新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

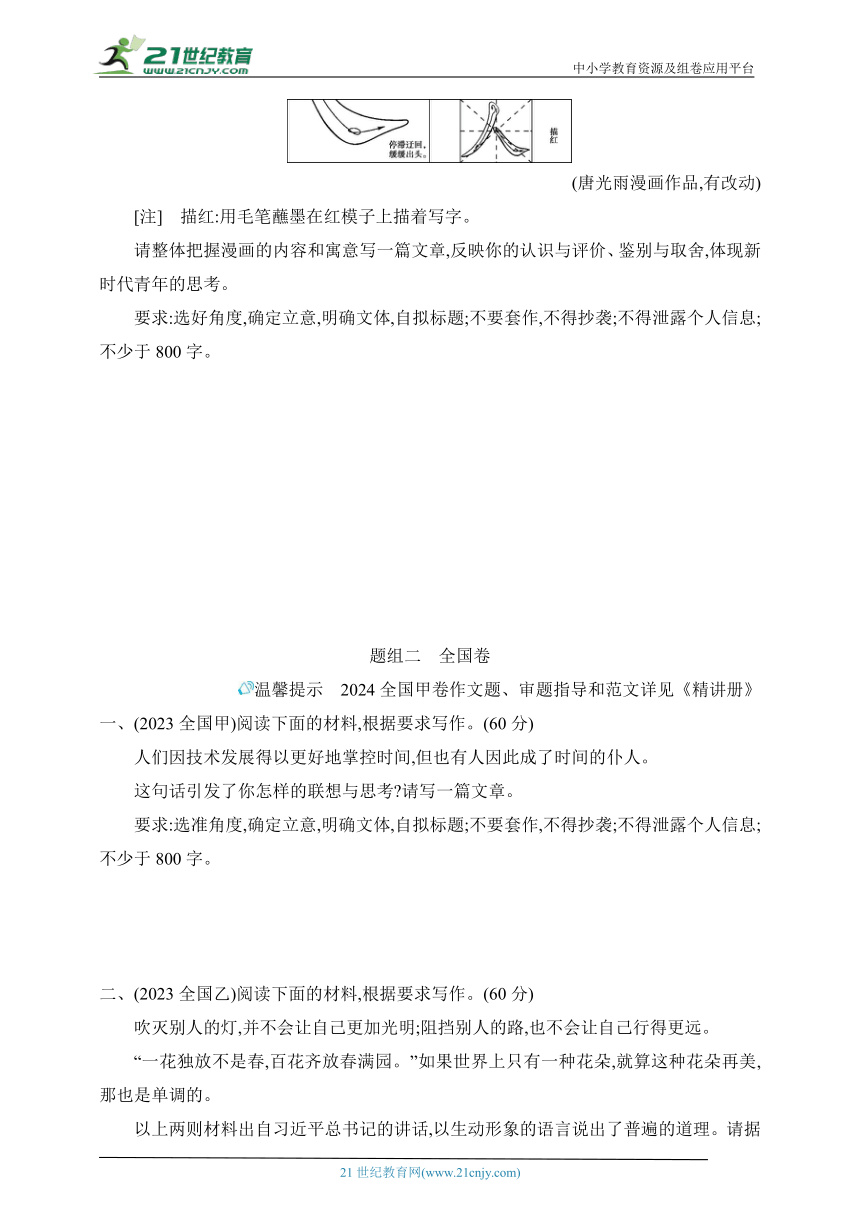

(唐光雨漫画作品,有改动)

[注] 描红:用毛笔蘸墨在红模子上描着写字。

请整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章,反映你的认识与评价、鉴别与取舍,体现新时代青年的思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

题组二 全国卷

温馨提示 2024全国甲卷作文题、审题指导和范文详见《精讲册》

一、(2023全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

二、(2023全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明;阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵,就算这种花朵再美,那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

三、(2022全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

四、(2022全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

北京:双奥之城

2008年奥运会、残奥会 2022年冬奥会、冬残奥会

比赛 成绩 中国奥运代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第二;残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩 中国冬奥代表团名列金牌榜第三,奖牌榜第十一;冬残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩

群众 体育 全民健身事业蓬勃发展 “三亿人参与冰雪运动”成为现实

科技 亮点 世界跨度最大钢结构场馆“鸟巢”;场馆污水处理再生利用率达100% 智慧场馆和智慧服务;“分钟级”“百米级”精准气象预报

交通 支持 全国第一条高铁京津城际铁路开通,助力奥运 京张智能高铁冬奥列车开行;全国高铁运营里程超4万公里,居世界第一

国家 经济 国内生产总值:31.4万亿元(2008年) 国内生产总值:114.4万亿元(2021年)

双奥之城,闪耀世界。两次奥运会,都显示了中国体育发展的新高度,展示了中国综合国力的跨越式发展,也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。亲历其中,你能感受到体育的荣耀和国家的强盛;未来前行,你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境,跨越永不停歇。

请结合以上材料,以“跨越,再跨越”为主题写一篇文章,体现你的感受与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

五、(2021全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

六、(2021全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

题组三 北京、上海、天津卷

一、(2024北京)作文。(50分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。不透露所在区、学校及个人信息。

(1)几千年来,古老的经典常读常新,杰出的思想常用常新,中华民族的伟大精神亘古常新……很多事物,在时间的淬炼中,愈显活力和价值。

请以“历久弥新”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充分,论证合理;语言流畅,书写清晰。

(2)个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次“打开”,都有一段故事。

请以“打开”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康;内容充实、合理,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

二、(2024上海)阅读下面的材料,根据要求写作。(70分)

生活中,人们常用认可度判别事物,区分高下。请写一篇文章,谈谈你对“认可度”的认识和思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

三、(2024天津)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考 请结合你的体验和感悟,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

专题七 作文

五年高考

题组一 新课标(新高考)卷

一、(2023新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料可以分两层:省略号前面的内容为第一层,讲的是“好的故事”的价值和意义——帮助表达和沟通、触动心灵、启迪智慧、改变命运、展现民族形象。这些意义包含个人和国家两个层面,相应的“故事”则包含个人小故事和关涉民族形象的大故事。省略号表示好故事的意义很多,包括但不限于材料中列举的这些,考生可以结合自己的阅读经验作进一步思考。如好故事可以丰富生活、丰盈精神;好故事可以是经验教训的浓缩,对实践有指导价值;好故事可以引领社会风气,凝聚社会共识;等等。 省略号后的“故事是有力量的”这句话为第二层,这句话是对前面意义的总结,是观点句,写作时要围绕这个核心展开。既可以书写日常生活中的微观方面和个人感触,也可以思考如何讲好中国故事、展现民族形象等宏观问题。

“以上材料”要求我们必须准确理解把握材料的核心话题和导向。“你”则要求学生要站在学生的身份、结合时代背景和青年的实际,不作空谈。“联想”则是要围绕材料核心,联系相关、相似或相对的历史、现实或生活经验。“思考”则要求我们不能只是讲述故事和故事的力量,还要思考什么样的故事有力量,故事的力量是如何显现的,以及作为新时代青年,如何讲好自己的故事、民族的故事,充分发挥好的故事的作用,等等。

“选准角度”,说明材料包含的角度是多方面的,写作时要明确自己的角度,不必面面俱到。“明确文体”,要求有明确的文体意识。同时文体的选择灵活,可以写议论文,对某个现象进行综合分析,对某个论题加以充分论证,探讨怎么讲故事才能让故事更有力量;也可以写记叙文,记叙自己或他人生活中的故事和感悟;还可以虚构,创设情境,讲述故事带给人的力量、带给社会的能量或带给时代的影响。

推荐立意 (1)讲好中国故事,展现中国形象;(2)阅读中国故事,助力民族振兴;(3)用青春续写中国好故事;(4)你的故事,就是中国好故事;(5)好故事,成就更好的自己;(6)故事口中传,精神记心田。

二、(2023新课标Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ(详见本书专题六)提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

作文材料共有两句话。第一句话指出当代青少年“安静一下不被打扰”的想法比较常见,表明青少年需要安静却一直不得安静,想要“不被打扰”却一直在被打扰,青少年得不到安静、渴望安静已经成为普遍现象。 第二句话中,“自己的空间”,可以指物理意义上的空间,也可以指精神空间。“自己的”,是对空间的限定,是个人的、安静的、不被打扰的空间。“放松,沉淀,成长”是希望拥有空间的目的。“放松”是获得精神的宁静和解放;“沉淀”是思考,是三省吾身,是知识的积累、智慧的积淀,是人生观、价值观、世界观的逐渐形成;“成长”是成为理想的自己,成就自己的理想,更是担当家国大任。 整体来看,材料涉及四个关键词:空间、放松、沉淀、成长。考生需明确“空间”与“放松”“沉淀”“成长”的关系。“空间”是“放松”“沉淀”“成长”的前提,没有“自己的空间”,那么心灵的放松、学识的沉淀和人生的成长将较难实现。而拥有“安静”的空间时先要“放松”下来,再内省“沉淀”,才能获得“成长”。

“请结合以上材料写一篇文章”,要求考生写作时结合材料,站在当代青少年立场,写出对“自己的空间”与“放松”“沉淀”“成长”关系的思考。 写作时,考生可以围绕打造“自己的空间”立意行文,展示自己的成长故事;可以就想有“自己的空间”倾诉心声,与父母师长对话;可以思考“自己的空间”的存在意义,比如通过自己的空间可以暂时得到放松,可以沉淀自己的情绪和想法,让自己得以更好成长;还可以辩证思考,反思“自己的空间”的局限性,避免只是从自身角度、单一视角来认识和理解世界。

(1)“选准角度”说明可以从不同的角度立意,写作时需结合自己的人生体验,站在“当代青少年”的立场,以“当代青少年”的眼光来审视,以“当代青少年”的思考启发“当代青少年”的“学习、生活”。(2)“确定立意”,也就是说中心要“明确”,还要“正确”,可以创新,可以辩证,用发展的、辩证的、全面的观点写文章。(3)“明确文体”,要求学生要有明确的文体意识。

推荐立意 (1)拥有自己的空间,创造蝶变的神奇;(2)空间当留与,教育须引导;(3)外扰无益进步,内省有利成长;(4)拥有自我空间,放松沉淀成长;(5)喧中求静,静中求长;(6)自我空间诚可贵,不惧喧嚣价更高。

三、(2022新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料共有六个句子,每两句是一层。一、二句为第一层,具体介绍了“本手”“妙手”“俗手”的含义;三、四句为第二层,从正反两面强调初学者要重视“本手”;五、六句为第三层,点出“本手”与“妙手”的深层含义——基础与创造,并揭示“本手”“妙手”“俗手”之间的关系。 从整体来看,材料的核心意思是初学围棋者,要想提高棋力,就要练好本手,这样才可能出现妙手,避免俗手。三者之中,材料强调的是本手即基础的重要性。材料意在让学生阐释本手、妙手和俗手之间的关系,具有哲理意味,考查的是学生的思辨能力。本手与妙手之间是条件关系:本手是妙手的基础和条件,本手扎实,才可臻妙手之境,即基本功扎实、循本而创新是实现本手向妙手转化的条件。同时,本手与俗手之间又存在对立转化关系:本手不扎实,则可能出现俗手。 写作时不能单独从一个概念来谈,必须三者结合,辨明其内在联系。

由“以上材料对我们颇具启示意义”可知,此题要求学生从材料阐述的围棋之道中获得人生的启迪和智慧,来解决人生或成长等方面存在的现实问题;写作时要由此及彼,类比引申开去。写作的核心是青年学生要成长或做事(具体的人生目标),就要处理好“打基础与创造创新”的关系。

“选准角度”,暗示材料的启示可以是多方面的,学生写作时选择一个角度来写即可;“明确文体”,要求写出的文章文体特点鲜明。

推荐立意 (1)用“本手”奠基人生;(2)“本手”过硬,方可“妙手”回春;(3)用好“本手”,避开“俗手”,致“妙手”境界;(4)栽培“本手”之根,养育“妙手”之树;(5)以“本手”为基,创“妙手”之华;(6)固“本”立“妙”,“本”立“妙”生;(7)厚积薄发,“妙手”天成。

四、(2022新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料第一段第一句话以共青团成立100周年为背景,以人物微纪录片的形式创设情境。第二句话总括微纪录片所介绍人物的特点——选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量,对应作文主题三个关键词——选择、创造、未来。 材料第二段分别列举了科学家、摄影家、建筑家的奋斗目标以及各自不同的做法。科学家致力于科技攻关和科普教育,摄影家致力于增强年轻人对中国文化的认同,建筑家致力于建造经得起时间考验的建筑作品。虽然三者选择的事业不同,研究创造方向不同,但都将个人的奋斗与祖国未来的发展、时代的要求联系在一起,将个人理想和奋斗融入中华民族的复兴伟业。 写作时不仅要准确理解“选择”“创造”“未来”三个关键词的含义,还要注意不能颠倒三者之间的逻辑关系。“选择”不仅是选择职业和规划人生,还要与社会的发展、国家的需要相结合,与“未来”(理想)相关联。“创造”不仅是脚踏实地地做好常规的工作,更是面对问题和困难能想出新方法、建立新理论、做出新成绩。“未来”就是理想、梦想,是人生选择(规划)的结果。

“以‘选择·创造·未来’为主题”,要求写作中必须围绕“选择”“创造”“未来”三个关键词分析阐发,表达“选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量”的主题。“复兴中学团委”和“你”,明确了写作主体是复兴中学的一名学生,是新时代青年。“体现你的认识与思考”,强调写作要有“你”,要有自我的认识与感悟。

推荐立意 (1)勇选择,重创造,求未来;(2)选择引导梦想,创造开启未来;(3)勇于开拓,不惮创新,是通往未来的必由之路;(4)选择当下,奋力创造,成就未来;(5)立足个人理想,承担未来使命;(6)选择以担使命,创造而成未来;(7)精选勇创向未来,做新时代追梦人;(8)选择正道,开创未来。

五、(2021新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料引用了毛泽东《体育之研究》中关于“体育之效”的论述。引文前两句从身体耳目的变化揭示了“体育之效”,强调体育可以让身体由弱变强;第三句旨在说明身体的强弱是可以互相转化的,生而强健的人滥用其强也会衰弱,体弱者勤加锻炼也会变得强健;第四句得出结论,生来强健者不必沾沾自喜,生来体弱的人也不要悲观,坚信“天之诱我以至于强”。 这四句话环环相扣,是对事物强弱之变的规律性认识,极具哲理思辨性和启发性。“强”与“弱”是对立统一、可互相转化的。通过“锻炼”,“弱”可变“强”;而如果“滥用”“强”,“强”亦可变“弱”。除身体本身的强弱之变外,个人的成长、国家的发展等的变化,均可作如是观。

题目中“以上论述具有启示意义”“体现你的感悟与思考”的提示,说明写作时不能仅仅停留在“体育之效”上。材料中毛泽东有关“体育之效”的论述对我们的启示是丰富的,多角度、多层面的,个人、集体、社会、国家均适用此理,文化、经济、军事、科技等领域也适用此理,因此立意的角度是多样化的。立意时紧扣强弱关系及其转化条件,可重点强调自强不息的奋斗精神,可进行强弱关系的哲学思辨,也可论述“滥用其强”的后果。

推荐立意 (1)无论弱与强,锻炼以恒常;(2)青年当自强,为国做栋梁;(3)追忆百年峥嵘,见证大国崛起;(4)不以强而自喜,不因弱而己悲;(5)强弱相对,辩证看待;(6)不恃强而凌弱,不因弱而自卑;(7)滥用其强必致弱,弱应发奋以自强;(8)敢于挑战,我命由我不由天。

六、(2021新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

(唐光雨漫画作品,有改动)

[注] 描红:用毛笔蘸墨在红模子上描着写字。

请整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章,反映你的认识与评价、鉴别与取舍,体现新时代青年的思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

这是一道漫画类作文题,先要看懂漫画的内容和寓意。这四个图既互相关联又相互独立。漫画的主要内容是如何写“人”字。“学写人字”喻“学做人”,蕴含“为人之道”。第一个图中的文字“逆锋起笔,藏而不露”,意在告诫人们,涉世之初,要内敛低调,即使在陌生的环境和不利的条件下,也要做好积淀,蓄势待发。第二个图中的文字“中锋用笔,不偏不倚”,表明为人做事要堂堂正正,中正直行,不偏激,不极端,不走歪门邪道,坚守做人的准则,才能行稳致远。第三个图中的文字“停滞迂回,缓缓出头”,是在提醒我们凡事要审时度势,厚积薄发,不要急于求成。即使处于低谷,也不要气馁,相信持续努力会有“缓缓出头”的时机。第四个图中的文字“描红”,表面意思是说按照每个笔画的运笔示意图,就可以描出合格的成品了,其寓意是按照以上原则做人,就可以成为一个大写的“人”,一个人格完整的人。“描红”可以引申为做人是要有榜样的,按照榜样的示范成长;也可以理解为做事是要有规则、有边界的,应遵纪守法,不肆意妄为。 学生也可以逆向思考。中规中矩的“人”字,可能并不符合当代一些年轻人的理念。例如:“藏而不露”“不偏不倚”“缓缓出头”的传统观念,固然稳当保险,但不够自由奔放,不符合新时代青年个性张扬的特点,新时代的青年何苦藏锋露拙 要敢于亮出自我,搏击长空,勇做新时代青年。所以也可从这个角度出发,写出富有个性的文章。

任务要求“整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章”,因此不能脱离漫画内容尤其是寓意来写作;要求“反映你的认识与评价”,表明这次作文最好写议论文;反映你的“鉴别与取舍”,则是要求学生的作文体现出辩证与逻辑思维;“体现新时代青年的思考”,则要求学生必须写出自己在当今时代背景下的独特思考。

推荐立意 (1)写好“人”字的撇捺,争做新时代有为青年;(2)一撇一捺,书写青春的精彩;(3)在最美的年纪,书写最精彩的人生;(4)写人即做人,走好每一步;(5)做好大写之“人”,书就精彩人生;(6)书写精彩人生,描红美好未来;(7)习字见性,立德树人。

题组二 全国卷

温馨提示 2024全国甲卷作文题、审题指导和范文详见《精讲册》

一、(2023全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料极其简洁,由一个包含转折关系的复句构成,指出了由“技术发展”带来的人们与时间的两种截然不同的关系——“掌控时间”或“成了时间的仆人”。“人们因技术发展得以更好地掌控时间”体现了科技提升效率、带来便利等有利因素,“有人因此成了时间的仆人”体现了科技造成困扰、让人迷失等不利因素。材料贴近现实,引导考生思考“科学技术的利与弊”,进而思考在科学技术高度发展的当代社会,如何以科技为手段,利用科技更好地掌控时间、驾驭时间,做时间的主人,创造未来;而不是过度依赖技术,迷失于技术创造的天地,从而失去对时间的掌控,沦为时间的奴仆,一事无成。

“这句话引发了你怎样的联想与思考”提示考生,要围绕材料中的“这句话”展开联想思考,即以“如何利用科技掌控时间”为核心来行文。可以谈科技给人们掌控时间带来的便利,也可以谈科技让人们迷失其中不能自拔的现象,还可以谈对人工智能的辩证认识等,但均不可脱离“技术”和“时间”这两个要素。

“选准角度”暗示对材料的解读可以是多元的,联想思考可以是多方面的,但一定要关注材料的整体性,关注材料的核心含意,不可偏颇。“明确文体”指作文可写成记叙文、议论文等多种文体,但文体特点要鲜明。

推荐立意 (1)汲取科技力量,有效利用时间;(2)以技术为桨,渡时间长河;(3)拥抱技术,珍惜时间;(4)以技术为翼,扬生命之帆。

二、(2023全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明;阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵,就算这种花朵再美,那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

本作文题的材料为事理类的材料,审读材料时要由表及里,把握材料蕴含的哲理。 第一则材料的基本意思是损害别人,并不能给自己带来好处,即损人并不会利己。告诫我们不要损人。它形象而又直观地表明了在竞争中我们要注重良性竞争,携手合作,这样才能共进共赢,美美与共。 第二则材料先引用句子“一花独放不是春,百花齐放春满园”,以比喻生动形象地表明团结合作、和谐发展的道理,后面进一步解释,单调之美远不及多元之美和谐而丰富。所以,材料二基本意思是一个人好,并不算真正的好,大家好才是真正的好。鼓励我们要助人,要合作共赢。 材料一与材料二并举,构成了一组对话关系。材料一说的是不应怎样,材料二告诉我们应该怎么做,提供了行动思路。 材料展现了自己和他人之间具有紧密的关系。通过打压别人是无法实现自身发展的,自身的发展离不开他人的协助,只有互惠共赢才能“百花齐放春满园”。至此,可以明确文章的立意,即合作共赢是实现双方共同发展的必然选择。

“以上两则材料”提示我们要从整体上把握这两则材料内涵、关系,“说出了普遍的道理”提示我们材料所蕴含的道理可用于人与人的相处,也可用于国与国之间的关系。“体现你的认识与思考”要求我们从材料延伸开去,联系个人经验、社会生活,阐述对“合作共赢”的认识和思考。 写作时,可结合个人生活与求学经历,从身边具体事例谈起,也可就一些重大问题发表自己的见解,如互利共赢的开放战略、文明的多样性、构建人类命运共同体等,还可以结合当下核心技术领域“卡脖子”困境的解决去探讨科技发展中的自力更生与借鉴学习。

推荐立意 (1)满园春色,美美与共;(2)各美其美,和谐并容;(3)唯有公平竞争,才能实现“共赢”;(4)精致利己终害己,利他利人百花春;(5)和美与共,风景别样好。

三、(2022全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料叙述了 红楼梦 “大观园试才题对额”的一个情节,展示了三种给匾额题名的建议:“翼然”是直接移用欧阳修《醉翁亭记》中的句子,“泻玉”是借鉴化用《醉翁亭记》中的句子,而“沁芳”则是根据亭子周围的环境和元妃省亲一事独创所得。“贾政点头默许”,这不仅是贾政对宝玉的赞许,更显示了命题人对“根据情境独创者”的推崇,可见把“根据情境独创”作为写作中心才是最佳的选择。

写作任务中,命题人对上述三种命名做了分析,三种命名或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个分析是审题的关键。回扣材料情境,考生不难发现,“翼然”是直接移用,“泻玉”是借鉴化用,“沁芳”则是根据情境独创。命题人虽然仅用“产生了不同的艺术效果”一句来评价三种命名,但结合材料情境,可以看出命题人的态度。这部分是材料的内涵,也是命题人给出的写作提示。从“翼然”到“泻玉”,再到“沁芳”,体现的是一个创新思维发展的过程。考生可由此确定写作中心和写作重点应该与创新有关,且最终指向创新。“这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考”,提醒考生将材料中的文学现象迁移到其他领域进行解读。

推荐立意 (1)据情境而独创,适合的才是最好的;(2)发展传承,贵在创新;(3)在借鉴中成长,在成长中创新;(4)移用化用不足夸,独创才是真赢家;(5)移用化用须合理,情境独创应合宜;(6)青年当以创新为翼,登时代之巅峰;(7)唯有结合情境具体分析,方可成创新之思维;(8)在模仿中学习,在传承中创新。

四、(2022全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

北京:双奥之城

2008年奥运会、残奥会 2022年冬奥会、冬残奥会

比赛 成绩 中国奥运代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第二;残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩 中国冬奥代表团名列金牌榜第三,奖牌榜第十一;冬残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩

群众 体育 全民健身事业蓬勃发展 “三亿人参与冰雪运动”成为现实

科技 亮点 世界跨度最大钢结构场馆“鸟巢”;场馆污水处理再生利用率达100% 智慧场馆和智慧服务;“分钟级”“百米级”精准气象预报

交通 支持 全国第一条高铁京津城际铁路开通,助力奥运 京张智能高铁冬奥列车开行;全国高铁运营里程超4万公里,居世界第一

国家 经济 国内生产总值:31.4万亿元(2008年) 国内生产总值:114.4万亿元(2021年)

双奥之城,闪耀世界。两次奥运会,都显示了中国体育发展的新高度,展示了中国综合国力的跨越式发展,也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。亲历其中,你能感受到体育的荣耀和国家的强盛;未来前行,你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境,跨越永不停歇。

请结合以上材料,以“跨越,再跨越”为主题写一篇文章,体现你的感受与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

本题材料由两部分构成。第一部分以“北京:双奥之城”这一社会热点切入,以表格的形式从比赛成绩、群众体育、科技亮点、交通支持、国家经济等角度直观呈现了北京举办两次奥运会的情况和影响。第二部分是文字材料,既概括了表格的内容,又引导学生思考自身身份,连续出现三个“你”,启发学生回顾十四年来国家的跨越式发展历史,见证国家诸项事业蓬勃发展的当下,展望并融入民族复兴的未来,勇担重任,成为“强国有我”、不断“再跨越”的生力军。 写作时应当明确“跨越,再跨越”不是简单的重复关系,而是有其特定的内涵,应当与材料中的“卓越”联系起来。第一个“跨越”是对此前的跨越,而第二个“跨越”则是在“卓越”基础上的再次跨越。二者是不同层次的,立意时不能脱离“卓越”,而应当准确把握二者之间的内在联系,深入思考。

“跨越,再跨越”,确定了写作的主题,引导学生具体思考“有哪些跨越 ”“如何才能跨越 ”“怎样才能将个人的跨越与国家时代的跨越紧密结合 ”等问题。

推荐立意 (1)我与祖国同“跨越”;(2)踔厉奋发,进无止境;(3)与国共成长,跨越再跨越;(4)跨越发展,卓尔不凡;(5)回望新时代,昂首再跨越;(6)奋斗再奋斗,跨越再跨越;(7)生于跨越不止的时代,成就跨越不止的青春。

五、(2021全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料内容包括三层意思:首先交代了中国共产党成立100周年这一背景,指出中国共产党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化已融入我们的血脉和灵魂;其次从我们过的节日、我们唱的歌曲、我们读的作品、我们景仰的革命烈士、我们学习的榜样等角度具体陈述事例;最后总结并引出命题意向,“我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代”,这一句是关键句,明确了写作的主题,引导学生将个人的前途命运与国家民族的前途命运融合在一起,为国家发展、民族复兴贡献自己的力量。 要紧扣材料内容,明确“可为”与“有为”的深刻内涵及关系。“可为”强调客观环境和条件,“有为”强调主观意识和作为。“可为”一方面指我们处于大有可为的“新时代”,另一方面也指我们具有大有可为的理想和才干。与此相照应,“有为”一方面指我们应当将“小我”融入“大我”,把个人的前途命运与国家和民族的前途命运紧密结合,应该大有作为;另一方面也指我们要传承红色文化、赓续精神血脉,欣逢新时代,必将大有作为。

“可为与有为”的写作主题的设定,要求写作时明辨“可为”和“有为”的关系,把个人的前途命运与国家和民族的前途命运紧密结合,进而思考在实现中华民族伟大复兴的历史进程中我们应当如何积极有为,如何完成新一代青年传承红色文化、赓续精神血脉、肩负时代重任、续写时代新篇的历史使命。

推荐立意 (1)时代大可为,青年应作为;(2)行可为之事,做有为青年;(3)红色文化让“可为”更“有为”;(4)传承革命文化,争做“有为”新人;(5)可为更要有为,不负青春韶华;(6)在可为枝头绽放有为之花;(7)处可为时代,做有为青年;(8)“可为”才“有为”,“有为”需“可为”;(9)肩负时代重任,续写青年使命。

六、(2021全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料先用一个总起句“古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等”进行铺垫,这为后文对扬雄的名言的理解限定了方向——实现理想。由此也提示我们须围绕“实现理想”来写。 接下来材料引用了汉代扬雄的一句话阐述了实现理想必须经过的环节:“不断加强修养,端正思想,并将‘义’作为确定的目标,再付诸行动。”这其实是引导学生在追求理想时将“义”作为目标。“义”是我国传统文化中的重要内容,既包括正义、道义,也包括国家大义。

写作导引语“上述材料能给追求理想的当代青年以启示”,限制了写作主体,即追求理想的当代青年。因此,我们必须思考:“理想”的内涵是什么 站在“当代青年”的立场,应该怎样理解“加强修养”“端正思想”“将‘义’作为确定的目标”“付诸行动”的内涵 “请结合你对自身发展的思考写一篇文章”,进一步限定学生要结合自我发展来选材。这就要求学生从自身发展、时代精神出发,站在青年的角度来思考,写出当代青年的个性风采。如果学生只写自己对理想的认识和思考,或者只写对材料中古人追求理想的理解,这些都不是最佳立意。

推荐立意 (1)修身正德,实现理想;(2)理想照耀中国梦;(3)正心而修身,理想在脚下;(4)树立远大理想,坚定前行目标;(5)修身循义,理想在望;(6)加强自身修养,振奋时代精神;(7)怀揣理想,奔赴热爱;(8)立义修身,助力民族复兴。

题组三 北京、上海、天津卷

一、(2024北京)作文。(50分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。不透露所在区、学校及个人信息。

(1)几千年来,古老的经典常读常新,杰出的思想常用常新,中华民族的伟大精神亘古常新……很多事物,在时间的淬炼中,愈显活力和价值。

请以“历久弥新”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充分,论证合理;语言流畅,书写清晰。

(2)个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次“打开”,都有一段故事。

请以“打开”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康;内容充实、合理,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

(1)审题指导 标题“历久弥新”由“历久”和“弥新”组合而成,意思是经历长久的时间,反而显得更加鲜活,更有活力。“历久”强调时间沉淀与传承,“弥新”强调与时俱进与创新。什么样的事物能够历久弥新呢 题干给出了例子——“古老的经典”“杰出的思想”“中华民族的伟大精神”,这些都是优秀文化,属于有价值的东西。“在时间的淬炼中,愈显活力和价值”强调它们在新时代展现出新的活力和新的价值。这引导我们思考:什么样的事物能历久弥新 为什么能历久弥新 怎样才能历久弥新 ……无论从哪个角度进行立意,都需要体现所论述事物的“历久”与“弥新”,思考如何保护好、传承好这些“历久”的经典、思想、精神,如何让它们在新时代迸发新活力、展现新价值,也可联系文化传承与创新、文化自信等相关内容进行写作。

推荐立意 (1)品读经典,感受新知;(2)传承中国精神,彰显时代价值;(3)与时俱进,方能历久弥新。

(2)审题指导 这是一道命题作文,题目为“打开”。题干中的“打开视野”“打开心扉”“打开思路”等词,在“打开”的对象方面给予我们启发——不局限于具象的,也可以是抽象的;“打开,发现新的自己;打开,带来新的气象”提示我们“打开”的作用——产生了某种积极向上的变化;而“个人成长”“人际交往”“科技创新”等词,则提示我们可以从哪些角度切入。需要注意的是,“打开”的主体可以是一个人,也可以是一群人,还可以是一个国家。

注意文体要求——写一篇记叙文。写作时要围绕“打开”设置情节,写出“打开”前后人物的变化,注意具体动作之“实”与承载意义之“虚”的关系。同时,要注意对细节的捕捉和刻画,运用多种叙事手法,让情节更为丰富感人。

二、(2024上海)阅读下面的材料,根据要求写作。(70分)

生活中,人们常用认可度判别事物,区分高下。请写一篇文章,谈谈你对“认可度”的认识和思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

审题指导 “认可度”即社会群体对一个人或事物的认同程度和接受程度。“人们常用认可度判别事物,区分高下”表明“认可度”可以用来辅助判定事物的高低优劣,而用于人身上则可判定一个人的价值。对“认可度”,我们要进行辩证思考,既看到其合理、积极的一面,也要看到其消极的一面。

一方面,认可度是社会对个体或事物价值的普遍认同,它体现了社会共识和文化导向,有一定的合理性,的确能为个体的判断提供一些参考,帮助人们做出更高效准确的选择。群众的眼睛是雪亮的,集体的智慧不可小觑。认可度高往往能激发信心,给我们情感支撑,更能维护持久意志品质。从这一角度出发,可思考:如何提高认可度 为什么要提高认可度 认可度对于个人、国家有何意义

另一方面,认可度也有其局限性和片面性,甚至可能掺假。网络上不乏请人刷出来的“浏览量”“点赞量”“好评量”等,“量”多不一定代表该事物的价值就高。历史与经验告诉我们,真理可能掌握在少数人的手中。当认可度成为人人不假思索就认可的唯一标准,群体的思考也在逐渐取代个体的独立思考。多数人以强大的音量不断压制和同化着意见相左者,而那些少数人的看法则被忽视、被抹杀。因此,我们要对大众的认可度进行审慎的判断,对事物的价值进行理性的分析,不能随波逐流,一味跟风或迎合他人。从这一角度出发,可思考过度依赖认可度来判别事物、区分高下的弊端,分析我们对待认可度的正确态度。

推荐立意 (1)理性看待认可度,摒弃人云亦云;(2)谁说站在光里的才是英雄;(3)用好认可度这柄“双刃剑”,为美好生活添彩;(4)善用认可度,明智做决断;(5)警惕“认可度”背后的陷阱;(6)以实力赢得认可。

三、(2024天津)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考 请结合你的体验和感悟,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

审题指导 材料的核心词是“定义”,第一句概括了一个普遍现象,即无论是“个人、群体还是国家”,都会面对别人对我们的定义。第二句着重引导考生思考“怎么办”,分别从“被定义”和“自定义”两个角度给出提示。

写作时,可从前者入手,思考“被定义”的原因,以及在纷繁的“被定义”中如何运用清醒的头脑明辨是非,去芜存真,让他人对“我”的定义为我所用;也可以从后者入手,围绕“自定义”作因果探寻和条件分析,思考如何塑造自我,彰显风华,实现自己的人生价值;还可以将二者结合起来,探究二者的辩证关系,论述既要认真对待“被定义”,也要勇于“自定义”;等等。在关系建构中,还需要进行多角度思考,多层次分析,整体性建构,以彰显优秀的思维品质。

推荐立意 (1)定义之下,如何抉择;(2)“定义”常有,智勇以对;(3)“自定义”与“被定义”,青春的双重奏;(4)以精彩的“自定义”,赢尊重的“被定义”;(5)定义自我,绽放风华。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2026全国版高考语文一轮

专题七 作文

五年高考

题组一 新课标(新高考)卷

一、(2023新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

二、(2023新课标Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ(详见本书专题六)提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

三、(2022新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

四、(2022新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

五、(2021新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

六、(2021新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

(唐光雨漫画作品,有改动)

[注] 描红:用毛笔蘸墨在红模子上描着写字。

请整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章,反映你的认识与评价、鉴别与取舍,体现新时代青年的思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

题组二 全国卷

温馨提示 2024全国甲卷作文题、审题指导和范文详见《精讲册》

一、(2023全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

二、(2023全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明;阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵,就算这种花朵再美,那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

三、(2022全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

四、(2022全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

北京:双奥之城

2008年奥运会、残奥会 2022年冬奥会、冬残奥会

比赛 成绩 中国奥运代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第二;残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩 中国冬奥代表团名列金牌榜第三,奖牌榜第十一;冬残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩

群众 体育 全民健身事业蓬勃发展 “三亿人参与冰雪运动”成为现实

科技 亮点 世界跨度最大钢结构场馆“鸟巢”;场馆污水处理再生利用率达100% 智慧场馆和智慧服务;“分钟级”“百米级”精准气象预报

交通 支持 全国第一条高铁京津城际铁路开通,助力奥运 京张智能高铁冬奥列车开行;全国高铁运营里程超4万公里,居世界第一

国家 经济 国内生产总值:31.4万亿元(2008年) 国内生产总值:114.4万亿元(2021年)

双奥之城,闪耀世界。两次奥运会,都显示了中国体育发展的新高度,展示了中国综合国力的跨越式发展,也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。亲历其中,你能感受到体育的荣耀和国家的强盛;未来前行,你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境,跨越永不停歇。

请结合以上材料,以“跨越,再跨越”为主题写一篇文章,体现你的感受与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

五、(2021全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

六、(2021全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

题组三 北京、上海、天津卷

一、(2024北京)作文。(50分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。不透露所在区、学校及个人信息。

(1)几千年来,古老的经典常读常新,杰出的思想常用常新,中华民族的伟大精神亘古常新……很多事物,在时间的淬炼中,愈显活力和价值。

请以“历久弥新”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充分,论证合理;语言流畅,书写清晰。

(2)个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次“打开”,都有一段故事。

请以“打开”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康;内容充实、合理,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

二、(2024上海)阅读下面的材料,根据要求写作。(70分)

生活中,人们常用认可度判别事物,区分高下。请写一篇文章,谈谈你对“认可度”的认识和思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

三、(2024天津)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考 请结合你的体验和感悟,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

专题七 作文

五年高考

题组一 新课标(新高考)卷

一、(2023新课标Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

好的故事,可以帮我们更好地表达和沟通,可以触动心灵、启迪智慧;好的故事,可以改变一个人的命运,可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料可以分两层:省略号前面的内容为第一层,讲的是“好的故事”的价值和意义——帮助表达和沟通、触动心灵、启迪智慧、改变命运、展现民族形象。这些意义包含个人和国家两个层面,相应的“故事”则包含个人小故事和关涉民族形象的大故事。省略号表示好故事的意义很多,包括但不限于材料中列举的这些,考生可以结合自己的阅读经验作进一步思考。如好故事可以丰富生活、丰盈精神;好故事可以是经验教训的浓缩,对实践有指导价值;好故事可以引领社会风气,凝聚社会共识;等等。 省略号后的“故事是有力量的”这句话为第二层,这句话是对前面意义的总结,是观点句,写作时要围绕这个核心展开。既可以书写日常生活中的微观方面和个人感触,也可以思考如何讲好中国故事、展现民族形象等宏观问题。

“以上材料”要求我们必须准确理解把握材料的核心话题和导向。“你”则要求学生要站在学生的身份、结合时代背景和青年的实际,不作空谈。“联想”则是要围绕材料核心,联系相关、相似或相对的历史、现实或生活经验。“思考”则要求我们不能只是讲述故事和故事的力量,还要思考什么样的故事有力量,故事的力量是如何显现的,以及作为新时代青年,如何讲好自己的故事、民族的故事,充分发挥好的故事的作用,等等。

“选准角度”,说明材料包含的角度是多方面的,写作时要明确自己的角度,不必面面俱到。“明确文体”,要求有明确的文体意识。同时文体的选择灵活,可以写议论文,对某个现象进行综合分析,对某个论题加以充分论证,探讨怎么讲故事才能让故事更有力量;也可以写记叙文,记叙自己或他人生活中的故事和感悟;还可以虚构,创设情境,讲述故事带给人的力量、带给社会的能量或带给时代的影响。

推荐立意 (1)讲好中国故事,展现中国形象;(2)阅读中国故事,助力民族振兴;(3)用青春续写中国好故事;(4)你的故事,就是中国好故事;(5)好故事,成就更好的自己;(6)故事口中传,精神记心田。

二、(2023新课标Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷语言文字运用Ⅱ(详见本书专题六)提到的“安静一下不被打扰”的想法,在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中,有时希望有一个自己的空间,放松,沉淀,成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

作文材料共有两句话。第一句话指出当代青少年“安静一下不被打扰”的想法比较常见,表明青少年需要安静却一直不得安静,想要“不被打扰”却一直在被打扰,青少年得不到安静、渴望安静已经成为普遍现象。 第二句话中,“自己的空间”,可以指物理意义上的空间,也可以指精神空间。“自己的”,是对空间的限定,是个人的、安静的、不被打扰的空间。“放松,沉淀,成长”是希望拥有空间的目的。“放松”是获得精神的宁静和解放;“沉淀”是思考,是三省吾身,是知识的积累、智慧的积淀,是人生观、价值观、世界观的逐渐形成;“成长”是成为理想的自己,成就自己的理想,更是担当家国大任。 整体来看,材料涉及四个关键词:空间、放松、沉淀、成长。考生需明确“空间”与“放松”“沉淀”“成长”的关系。“空间”是“放松”“沉淀”“成长”的前提,没有“自己的空间”,那么心灵的放松、学识的沉淀和人生的成长将较难实现。而拥有“安静”的空间时先要“放松”下来,再内省“沉淀”,才能获得“成长”。

“请结合以上材料写一篇文章”,要求考生写作时结合材料,站在当代青少年立场,写出对“自己的空间”与“放松”“沉淀”“成长”关系的思考。 写作时,考生可以围绕打造“自己的空间”立意行文,展示自己的成长故事;可以就想有“自己的空间”倾诉心声,与父母师长对话;可以思考“自己的空间”的存在意义,比如通过自己的空间可以暂时得到放松,可以沉淀自己的情绪和想法,让自己得以更好成长;还可以辩证思考,反思“自己的空间”的局限性,避免只是从自身角度、单一视角来认识和理解世界。

(1)“选准角度”说明可以从不同的角度立意,写作时需结合自己的人生体验,站在“当代青少年”的立场,以“当代青少年”的眼光来审视,以“当代青少年”的思考启发“当代青少年”的“学习、生活”。(2)“确定立意”,也就是说中心要“明确”,还要“正确”,可以创新,可以辩证,用发展的、辩证的、全面的观点写文章。(3)“明确文体”,要求学生要有明确的文体意识。

推荐立意 (1)拥有自己的空间,创造蝶变的神奇;(2)空间当留与,教育须引导;(3)外扰无益进步,内省有利成长;(4)拥有自我空间,放松沉淀成长;(5)喧中求静,静中求长;(6)自我空间诚可贵,不惧喧嚣价更高。

三、(2022新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“本手、妙手、俗手”是围棋的三个术语。本手是指合乎棋理的正规下法;妙手是指出人意料的精妙下法;俗手是指貌似合理,而从全局看通常会受损的下法。对于初学者而言,应该从本手开始,本手的功夫扎实了,棋力才会提高。一些初学者热衷于追求妙手,而忽视更为常用的本手。本手是基础,妙手是创造。一般来说,对本手理解深刻,才可能出现妙手;否则,难免下出俗手,水平也不易提升。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料共有六个句子,每两句是一层。一、二句为第一层,具体介绍了“本手”“妙手”“俗手”的含义;三、四句为第二层,从正反两面强调初学者要重视“本手”;五、六句为第三层,点出“本手”与“妙手”的深层含义——基础与创造,并揭示“本手”“妙手”“俗手”之间的关系。 从整体来看,材料的核心意思是初学围棋者,要想提高棋力,就要练好本手,这样才可能出现妙手,避免俗手。三者之中,材料强调的是本手即基础的重要性。材料意在让学生阐释本手、妙手和俗手之间的关系,具有哲理意味,考查的是学生的思辨能力。本手与妙手之间是条件关系:本手是妙手的基础和条件,本手扎实,才可臻妙手之境,即基本功扎实、循本而创新是实现本手向妙手转化的条件。同时,本手与俗手之间又存在对立转化关系:本手不扎实,则可能出现俗手。 写作时不能单独从一个概念来谈,必须三者结合,辨明其内在联系。

由“以上材料对我们颇具启示意义”可知,此题要求学生从材料阐述的围棋之道中获得人生的启迪和智慧,来解决人生或成长等方面存在的现实问题;写作时要由此及彼,类比引申开去。写作的核心是青年学生要成长或做事(具体的人生目标),就要处理好“打基础与创造创新”的关系。

“选准角度”,暗示材料的启示可以是多方面的,学生写作时选择一个角度来写即可;“明确文体”,要求写出的文章文体特点鲜明。

推荐立意 (1)用“本手”奠基人生;(2)“本手”过硬,方可“妙手”回春;(3)用好“本手”,避开“俗手”,致“妙手”境界;(4)栽培“本手”之根,养育“妙手”之树;(5)以“本手”为基,创“妙手”之华;(6)固“本”立“妙”,“本”立“妙”生;(7)厚积薄发,“妙手”天成。

四、(2022新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产主义青年团成立100周年之际,中央广播电视总台推出微纪录片,介绍一组在不同行业奋发有为的人物。他们选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量。

有位科学家强调,实现北斗导航系统服务于各行各业,“需要新方法、新思维、新知识”。她致力于科技攻关,还从事科普教育,培育青少年的科学素养。有位摄影家认为,“真正属于我们的东西,是民族的,血脉的,永不过时”。他选择了从民族传统中汲取养分,通过照片增强年轻人对中国文化的认同。有位建筑家主张,要改变“千城一面”的模式,必须赋予建筑以理想和精神。他一直努力建造“再过几代人仍然感觉美好”的建筑作品。

复兴中学团委将组织以“选择·创造·未来”为主题的征文活动,请结合以上材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料第一段第一句话以共青团成立100周年为背景,以人物微纪录片的形式创设情境。第二句话总括微纪录片所介绍人物的特点——选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量,对应作文主题三个关键词——选择、创造、未来。 材料第二段分别列举了科学家、摄影家、建筑家的奋斗目标以及各自不同的做法。科学家致力于科技攻关和科普教育,摄影家致力于增强年轻人对中国文化的认同,建筑家致力于建造经得起时间考验的建筑作品。虽然三者选择的事业不同,研究创造方向不同,但都将个人的奋斗与祖国未来的发展、时代的要求联系在一起,将个人理想和奋斗融入中华民族的复兴伟业。 写作时不仅要准确理解“选择”“创造”“未来”三个关键词的含义,还要注意不能颠倒三者之间的逻辑关系。“选择”不仅是选择职业和规划人生,还要与社会的发展、国家的需要相结合,与“未来”(理想)相关联。“创造”不仅是脚踏实地地做好常规的工作,更是面对问题和困难能想出新方法、建立新理论、做出新成绩。“未来”就是理想、梦想,是人生选择(规划)的结果。

“以‘选择·创造·未来’为主题”,要求写作中必须围绕“选择”“创造”“未来”三个关键词分析阐发,表达“选择了自己热爱的行业,也选择了事业创新发展的方向,展示出开启未来的力量”的主题。“复兴中学团委”和“你”,明确了写作主体是复兴中学的一名学生,是新时代青年。“体现你的认识与思考”,强调写作要有“你”,要有自我的认识与感悟。

推荐立意 (1)勇选择,重创造,求未来;(2)选择引导梦想,创造开启未来;(3)勇于开拓,不惮创新,是通往未来的必由之路;(4)选择当下,奋力创造,成就未来;(5)立足个人理想,承担未来使命;(6)选择以担使命,创造而成未来;(7)精选勇创向未来,做新时代追梦人;(8)选择正道,开创未来。

五、(2021新高考Ⅰ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

1917年4月,毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文,其中论及“体育之效”时指出:人的身体会天天变化。目不明可以明,耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强,即使是至强者,最终也许会转为至弱;而弱者如果勤自锻炼,增益其所不能,久之也会变而为强。因此,“生而强者不必自喜也,生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎,或者天之诱我以至于强,未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料引用了毛泽东《体育之研究》中关于“体育之效”的论述。引文前两句从身体耳目的变化揭示了“体育之效”,强调体育可以让身体由弱变强;第三句旨在说明身体的强弱是可以互相转化的,生而强健的人滥用其强也会衰弱,体弱者勤加锻炼也会变得强健;第四句得出结论,生来强健者不必沾沾自喜,生来体弱的人也不要悲观,坚信“天之诱我以至于强”。 这四句话环环相扣,是对事物强弱之变的规律性认识,极具哲理思辨性和启发性。“强”与“弱”是对立统一、可互相转化的。通过“锻炼”,“弱”可变“强”;而如果“滥用”“强”,“强”亦可变“弱”。除身体本身的强弱之变外,个人的成长、国家的发展等的变化,均可作如是观。

题目中“以上论述具有启示意义”“体现你的感悟与思考”的提示,说明写作时不能仅仅停留在“体育之效”上。材料中毛泽东有关“体育之效”的论述对我们的启示是丰富的,多角度、多层面的,个人、集体、社会、国家均适用此理,文化、经济、军事、科技等领域也适用此理,因此立意的角度是多样化的。立意时紧扣强弱关系及其转化条件,可重点强调自强不息的奋斗精神,可进行强弱关系的哲学思辨,也可论述“滥用其强”的后果。

推荐立意 (1)无论弱与强,锻炼以恒常;(2)青年当自强,为国做栋梁;(3)追忆百年峥嵘,见证大国崛起;(4)不以强而自喜,不因弱而己悲;(5)强弱相对,辩证看待;(6)不恃强而凌弱,不因弱而自卑;(7)滥用其强必致弱,弱应发奋以自强;(8)敢于挑战,我命由我不由天。

六、(2021新高考Ⅱ)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

(唐光雨漫画作品,有改动)

[注] 描红:用毛笔蘸墨在红模子上描着写字。

请整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章,反映你的认识与评价、鉴别与取舍,体现新时代青年的思考。

要求:选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

这是一道漫画类作文题,先要看懂漫画的内容和寓意。这四个图既互相关联又相互独立。漫画的主要内容是如何写“人”字。“学写人字”喻“学做人”,蕴含“为人之道”。第一个图中的文字“逆锋起笔,藏而不露”,意在告诫人们,涉世之初,要内敛低调,即使在陌生的环境和不利的条件下,也要做好积淀,蓄势待发。第二个图中的文字“中锋用笔,不偏不倚”,表明为人做事要堂堂正正,中正直行,不偏激,不极端,不走歪门邪道,坚守做人的准则,才能行稳致远。第三个图中的文字“停滞迂回,缓缓出头”,是在提醒我们凡事要审时度势,厚积薄发,不要急于求成。即使处于低谷,也不要气馁,相信持续努力会有“缓缓出头”的时机。第四个图中的文字“描红”,表面意思是说按照每个笔画的运笔示意图,就可以描出合格的成品了,其寓意是按照以上原则做人,就可以成为一个大写的“人”,一个人格完整的人。“描红”可以引申为做人是要有榜样的,按照榜样的示范成长;也可以理解为做事是要有规则、有边界的,应遵纪守法,不肆意妄为。 学生也可以逆向思考。中规中矩的“人”字,可能并不符合当代一些年轻人的理念。例如:“藏而不露”“不偏不倚”“缓缓出头”的传统观念,固然稳当保险,但不够自由奔放,不符合新时代青年个性张扬的特点,新时代的青年何苦藏锋露拙 要敢于亮出自我,搏击长空,勇做新时代青年。所以也可从这个角度出发,写出富有个性的文章。

任务要求“整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章”,因此不能脱离漫画内容尤其是寓意来写作;要求“反映你的认识与评价”,表明这次作文最好写议论文;反映你的“鉴别与取舍”,则是要求学生的作文体现出辩证与逻辑思维;“体现新时代青年的思考”,则要求学生必须写出自己在当今时代背景下的独特思考。

推荐立意 (1)写好“人”字的撇捺,争做新时代有为青年;(2)一撇一捺,书写青春的精彩;(3)在最美的年纪,书写最精彩的人生;(4)写人即做人,走好每一步;(5)做好大写之“人”,书就精彩人生;(6)书写精彩人生,描红美好未来;(7)习字见性,立德树人。

题组二 全国卷

温馨提示 2024全国甲卷作文题、审题指导和范文详见《精讲册》

一、(2023全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

人们因技术发展得以更好地掌控时间,但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考 请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料极其简洁,由一个包含转折关系的复句构成,指出了由“技术发展”带来的人们与时间的两种截然不同的关系——“掌控时间”或“成了时间的仆人”。“人们因技术发展得以更好地掌控时间”体现了科技提升效率、带来便利等有利因素,“有人因此成了时间的仆人”体现了科技造成困扰、让人迷失等不利因素。材料贴近现实,引导考生思考“科学技术的利与弊”,进而思考在科学技术高度发展的当代社会,如何以科技为手段,利用科技更好地掌控时间、驾驭时间,做时间的主人,创造未来;而不是过度依赖技术,迷失于技术创造的天地,从而失去对时间的掌控,沦为时间的奴仆,一事无成。

“这句话引发了你怎样的联想与思考”提示考生,要围绕材料中的“这句话”展开联想思考,即以“如何利用科技掌控时间”为核心来行文。可以谈科技给人们掌控时间带来的便利,也可以谈科技让人们迷失其中不能自拔的现象,还可以谈对人工智能的辩证认识等,但均不可脱离“技术”和“时间”这两个要素。

“选准角度”暗示对材料的解读可以是多元的,联想思考可以是多方面的,但一定要关注材料的整体性,关注材料的核心含意,不可偏颇。“明确文体”指作文可写成记叙文、议论文等多种文体,但文体特点要鲜明。

推荐立意 (1)汲取科技力量,有效利用时间;(2)以技术为桨,渡时间长河;(3)拥抱技术,珍惜时间;(4)以技术为翼,扬生命之帆。

二、(2023全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

吹灭别人的灯,并不会让自己更加光明;阻挡别人的路,也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵,就算这种花朵再美,那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话,以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

本作文题的材料为事理类的材料,审读材料时要由表及里,把握材料蕴含的哲理。 第一则材料的基本意思是损害别人,并不能给自己带来好处,即损人并不会利己。告诫我们不要损人。它形象而又直观地表明了在竞争中我们要注重良性竞争,携手合作,这样才能共进共赢,美美与共。 第二则材料先引用句子“一花独放不是春,百花齐放春满园”,以比喻生动形象地表明团结合作、和谐发展的道理,后面进一步解释,单调之美远不及多元之美和谐而丰富。所以,材料二基本意思是一个人好,并不算真正的好,大家好才是真正的好。鼓励我们要助人,要合作共赢。 材料一与材料二并举,构成了一组对话关系。材料一说的是不应怎样,材料二告诉我们应该怎么做,提供了行动思路。 材料展现了自己和他人之间具有紧密的关系。通过打压别人是无法实现自身发展的,自身的发展离不开他人的协助,只有互惠共赢才能“百花齐放春满园”。至此,可以明确文章的立意,即合作共赢是实现双方共同发展的必然选择。

“以上两则材料”提示我们要从整体上把握这两则材料内涵、关系,“说出了普遍的道理”提示我们材料所蕴含的道理可用于人与人的相处,也可用于国与国之间的关系。“体现你的认识与思考”要求我们从材料延伸开去,联系个人经验、社会生活,阐述对“合作共赢”的认识和思考。 写作时,可结合个人生活与求学经历,从身边具体事例谈起,也可就一些重大问题发表自己的见解,如互利共赢的开放战略、文明的多样性、构建人类命运共同体等,还可以结合当下核心技术领域“卡脖子”困境的解决去探讨科技发展中的自力更生与借鉴学习。

推荐立意 (1)满园春色,美美与共;(2)各美其美,和谐并容;(3)唯有公平竞争,才能实现“共赢”;(4)精致利己终害己,利他利人百花春;(5)和美与共,风景别样好。

三、(2022全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考。请你结合自己的学习和生活经验,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料叙述了 红楼梦 “大观园试才题对额”的一个情节,展示了三种给匾额题名的建议:“翼然”是直接移用欧阳修《醉翁亭记》中的句子,“泻玉”是借鉴化用《醉翁亭记》中的句子,而“沁芳”则是根据亭子周围的环境和元妃省亲一事独创所得。“贾政点头默许”,这不仅是贾政对宝玉的赞许,更显示了命题人对“根据情境独创者”的推崇,可见把“根据情境独创”作为写作中心才是最佳的选择。

写作任务中,命题人对上述三种命名做了分析,三种命名或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个分析是审题的关键。回扣材料情境,考生不难发现,“翼然”是直接移用,“泻玉”是借鉴化用,“沁芳”则是根据情境独创。命题人虽然仅用“产生了不同的艺术效果”一句来评价三种命名,但结合材料情境,可以看出命题人的态度。这部分是材料的内涵,也是命题人给出的写作提示。从“翼然”到“泻玉”,再到“沁芳”,体现的是一个创新思维发展的过程。考生可由此确定写作中心和写作重点应该与创新有关,且最终指向创新。“这个现象也能在更广泛的领域给人以启示,引发深入思考”,提醒考生将材料中的文学现象迁移到其他领域进行解读。

推荐立意 (1)据情境而独创,适合的才是最好的;(2)发展传承,贵在创新;(3)在借鉴中成长,在成长中创新;(4)移用化用不足夸,独创才是真赢家;(5)移用化用须合理,情境独创应合宜;(6)青年当以创新为翼,登时代之巅峰;(7)唯有结合情境具体分析,方可成创新之思维;(8)在模仿中学习,在传承中创新。

四、(2022全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

北京:双奥之城

2008年奥运会、残奥会 2022年冬奥会、冬残奥会

比赛 成绩 中国奥运代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第二;残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩 中国冬奥代表团名列金牌榜第三,奖牌榜第十一;冬残奥代表团名列金牌榜第一,奖牌榜第一。均创历史最好成绩

群众 体育 全民健身事业蓬勃发展 “三亿人参与冰雪运动”成为现实

科技 亮点 世界跨度最大钢结构场馆“鸟巢”;场馆污水处理再生利用率达100% 智慧场馆和智慧服务;“分钟级”“百米级”精准气象预报

交通 支持 全国第一条高铁京津城际铁路开通,助力奥运 京张智能高铁冬奥列车开行;全国高铁运营里程超4万公里,居世界第一

国家 经济 国内生产总值:31.4万亿元(2008年) 国内生产总值:114.4万亿元(2021年)

双奥之城,闪耀世界。两次奥运会,都显示了中国体育发展的新高度,展示了中国综合国力的跨越式发展,也见证了你从懵懂儿童向有为青年的跨越。亲历其中,你能感受到体育的荣耀和国家的强盛;未来前行,你将融入民族复兴的澎湃春潮。卓越永无止境,跨越永不停歇。

请结合以上材料,以“跨越,再跨越”为主题写一篇文章,体现你的感受与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

本题材料由两部分构成。第一部分以“北京:双奥之城”这一社会热点切入,以表格的形式从比赛成绩、群众体育、科技亮点、交通支持、国家经济等角度直观呈现了北京举办两次奥运会的情况和影响。第二部分是文字材料,既概括了表格的内容,又引导学生思考自身身份,连续出现三个“你”,启发学生回顾十四年来国家的跨越式发展历史,见证国家诸项事业蓬勃发展的当下,展望并融入民族复兴的未来,勇担重任,成为“强国有我”、不断“再跨越”的生力军。 写作时应当明确“跨越,再跨越”不是简单的重复关系,而是有其特定的内涵,应当与材料中的“卓越”联系起来。第一个“跨越”是对此前的跨越,而第二个“跨越”则是在“卓越”基础上的再次跨越。二者是不同层次的,立意时不能脱离“卓越”,而应当准确把握二者之间的内在联系,深入思考。

“跨越,再跨越”,确定了写作的主题,引导学生具体思考“有哪些跨越 ”“如何才能跨越 ”“怎样才能将个人的跨越与国家时代的跨越紧密结合 ”等问题。

推荐立意 (1)我与祖国同“跨越”;(2)踔厉奋发,进无止境;(3)与国共成长,跨越再跨越;(4)跨越发展,卓尔不凡;(5)回望新时代,昂首再跨越;(6)奋斗再奋斗,跨越再跨越;(7)生于跨越不止的时代,成就跨越不止的青春。

五、(2021全国甲)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化,已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”,我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》,我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》,我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇,我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年,等等,都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光,我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料,以“可为与有为”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料内容包括三层意思:首先交代了中国共产党成立100周年这一背景,指出中国共产党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化已融入我们的血脉和灵魂;其次从我们过的节日、我们唱的歌曲、我们读的作品、我们景仰的革命烈士、我们学习的榜样等角度具体陈述事例;最后总结并引出命题意向,“我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程,我们处在一个大有可为的时代”,这一句是关键句,明确了写作的主题,引导学生将个人的前途命运与国家民族的前途命运融合在一起,为国家发展、民族复兴贡献自己的力量。 要紧扣材料内容,明确“可为”与“有为”的深刻内涵及关系。“可为”强调客观环境和条件,“有为”强调主观意识和作为。“可为”一方面指我们处于大有可为的“新时代”,另一方面也指我们具有大有可为的理想和才干。与此相照应,“有为”一方面指我们应当将“小我”融入“大我”,把个人的前途命运与国家和民族的前途命运紧密结合,应该大有作为;另一方面也指我们要传承红色文化、赓续精神血脉,欣逢新时代,必将大有作为。

“可为与有为”的写作主题的设定,要求写作时明辨“可为”和“有为”的关系,把个人的前途命运与国家和民族的前途命运紧密结合,进而思考在实现中华民族伟大复兴的历史进程中我们应当如何积极有为,如何完成新一代青年传承红色文化、赓续精神血脉、肩负时代重任、续写时代新篇的历史使命。

推荐立意 (1)时代大可为,青年应作为;(2)行可为之事,做有为青年;(3)红色文化让“可为”更“有为”;(4)传承革命文化,争做“有为”新人;(5)可为更要有为,不负青春韶华;(6)在可为枝头绽放有为之花;(7)处可为时代,做有为青年;(8)“可为”才“有为”,“有为”需“可为”;(9)肩负时代重任,续写青年使命。

六、(2021全国乙)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻,他说:“修身以为弓,矫思以为矢,立义以为的,奠而后发,发必中矣。”大意是,只要不断加强修养,端正思想,并将“义”作为确定的目标,再付诸行动,就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示,请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题指导

材料先用一个总起句“古人常以比喻说明对理想的追求,涉及基础、方法、路径、目标及其关系等”进行铺垫,这为后文对扬雄的名言的理解限定了方向——实现理想。由此也提示我们须围绕“实现理想”来写。 接下来材料引用了汉代扬雄的一句话阐述了实现理想必须经过的环节:“不断加强修养,端正思想,并将‘义’作为确定的目标,再付诸行动。”这其实是引导学生在追求理想时将“义”作为目标。“义”是我国传统文化中的重要内容,既包括正义、道义,也包括国家大义。

写作导引语“上述材料能给追求理想的当代青年以启示”,限制了写作主体,即追求理想的当代青年。因此,我们必须思考:“理想”的内涵是什么 站在“当代青年”的立场,应该怎样理解“加强修养”“端正思想”“将‘义’作为确定的目标”“付诸行动”的内涵 “请结合你对自身发展的思考写一篇文章”,进一步限定学生要结合自我发展来选材。这就要求学生从自身发展、时代精神出发,站在青年的角度来思考,写出当代青年的个性风采。如果学生只写自己对理想的认识和思考,或者只写对材料中古人追求理想的理解,这些都不是最佳立意。

推荐立意 (1)修身正德,实现理想;(2)理想照耀中国梦;(3)正心而修身,理想在脚下;(4)树立远大理想,坚定前行目标;(5)修身循义,理想在望;(6)加强自身修养,振奋时代精神;(7)怀揣理想,奔赴热爱;(8)立义修身,助力民族复兴。

题组三 北京、上海、天津卷

一、(2024北京)作文。(50分)

从下面两个题目中任选一题,按要求作答。不少于700字。不透露所在区、学校及个人信息。

(1)几千年来,古老的经典常读常新,杰出的思想常用常新,中华民族的伟大精神亘古常新……很多事物,在时间的淬炼中,愈显活力和价值。

请以“历久弥新”为题目,写一篇议论文。

要求:论点明确,论据充分,论证合理;语言流畅,书写清晰。

(2)个人成长需要打开视野,人际交往需要打开心扉,科技创新需要打开思路……打开,发现新的自己;打开,带来新的气象。每一次“打开”,都有一段故事。

请以“打开”为题目,写一篇记叙文。

要求:思想健康;内容充实、合理,有细节描写;语言流畅,书写清晰。

(1)审题指导 标题“历久弥新”由“历久”和“弥新”组合而成,意思是经历长久的时间,反而显得更加鲜活,更有活力。“历久”强调时间沉淀与传承,“弥新”强调与时俱进与创新。什么样的事物能够历久弥新呢 题干给出了例子——“古老的经典”“杰出的思想”“中华民族的伟大精神”,这些都是优秀文化,属于有价值的东西。“在时间的淬炼中,愈显活力和价值”强调它们在新时代展现出新的活力和新的价值。这引导我们思考:什么样的事物能历久弥新 为什么能历久弥新 怎样才能历久弥新 ……无论从哪个角度进行立意,都需要体现所论述事物的“历久”与“弥新”,思考如何保护好、传承好这些“历久”的经典、思想、精神,如何让它们在新时代迸发新活力、展现新价值,也可联系文化传承与创新、文化自信等相关内容进行写作。

推荐立意 (1)品读经典,感受新知;(2)传承中国精神,彰显时代价值;(3)与时俱进,方能历久弥新。

(2)审题指导 这是一道命题作文,题目为“打开”。题干中的“打开视野”“打开心扉”“打开思路”等词,在“打开”的对象方面给予我们启发——不局限于具象的,也可以是抽象的;“打开,发现新的自己;打开,带来新的气象”提示我们“打开”的作用——产生了某种积极向上的变化;而“个人成长”“人际交往”“科技创新”等词,则提示我们可以从哪些角度切入。需要注意的是,“打开”的主体可以是一个人,也可以是一群人,还可以是一个国家。

注意文体要求——写一篇记叙文。写作时要围绕“打开”设置情节,写出“打开”前后人物的变化,注意具体动作之“实”与承载意义之“虚”的关系。同时,要注意对细节的捕捉和刻画,运用多种叙事手法,让情节更为丰富感人。

二、(2024上海)阅读下面的材料,根据要求写作。(70分)

生活中,人们常用认可度判别事物,区分高下。请写一篇文章,谈谈你对“认可度”的认识和思考。

要求:(1)自拟题目;(2)不少于800字。

审题指导 “认可度”即社会群体对一个人或事物的认同程度和接受程度。“人们常用认可度判别事物,区分高下”表明“认可度”可以用来辅助判定事物的高低优劣,而用于人身上则可判定一个人的价值。对“认可度”,我们要进行辩证思考,既看到其合理、积极的一面,也要看到其消极的一面。

一方面,认可度是社会对个体或事物价值的普遍认同,它体现了社会共识和文化导向,有一定的合理性,的确能为个体的判断提供一些参考,帮助人们做出更高效准确的选择。群众的眼睛是雪亮的,集体的智慧不可小觑。认可度高往往能激发信心,给我们情感支撑,更能维护持久意志品质。从这一角度出发,可思考:如何提高认可度 为什么要提高认可度 认可度对于个人、国家有何意义

另一方面,认可度也有其局限性和片面性,甚至可能掺假。网络上不乏请人刷出来的“浏览量”“点赞量”“好评量”等,“量”多不一定代表该事物的价值就高。历史与经验告诉我们,真理可能掌握在少数人的手中。当认可度成为人人不假思索就认可的唯一标准,群体的思考也在逐渐取代个体的独立思考。多数人以强大的音量不断压制和同化着意见相左者,而那些少数人的看法则被忽视、被抹杀。因此,我们要对大众的认可度进行审慎的判断,对事物的价值进行理性的分析,不能随波逐流,一味跟风或迎合他人。从这一角度出发,可思考过度依赖认可度来判别事物、区分高下的弊端,分析我们对待认可度的正确态度。

推荐立意 (1)理性看待认可度,摒弃人云亦云;(2)谁说站在光里的才是英雄;(3)用好认可度这柄“双刃剑”,为美好生活添彩;(4)善用认可度,明智做决断;(5)警惕“认可度”背后的陷阱;(6)以实力赢得认可。

三、(2024天津)阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

在缤纷的世界中,无论是个人、群体还是国家,都会面对别人对我们的定义。我们要认真对待“被定义”,明辨是非,去芜存真,为自己的提升助力;也要勇于通过“自定义”来塑造自我,彰显风华,用自己的方式前进。

以上材料能引发你怎样的联想与思考 请结合你的体验和感悟,写一篇文章。

要求:①自选角度,自拟标题;②文体不限(诗歌除外),文体特征明显;③不少于800字;④不得抄袭,不得套作。

审题指导 材料的核心词是“定义”,第一句概括了一个普遍现象,即无论是“个人、群体还是国家”,都会面对别人对我们的定义。第二句着重引导考生思考“怎么办”,分别从“被定义”和“自定义”两个角度给出提示。

写作时,可从前者入手,思考“被定义”的原因,以及在纷繁的“被定义”中如何运用清醒的头脑明辨是非,去芜存真,让他人对“我”的定义为我所用;也可以从后者入手,围绕“自定义”作因果探寻和条件分析,思考如何塑造自我,彰显风华,实现自己的人生价值;还可以将二者结合起来,探究二者的辩证关系,论述既要认真对待“被定义”,也要勇于“自定义”;等等。在关系建构中,还需要进行多角度思考,多层次分析,整体性建构,以彰显优秀的思维品质。

推荐立意 (1)定义之下,如何抉择;(2)“定义”常有,智勇以对;(3)“自定义”与“被定义”,青春的双重奏;(4)以精彩的“自定义”,赢尊重的“被定义”;(5)定义自我,绽放风华。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录