第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 课件(共14张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 课件(共14张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共14张PPT)

第13课

现代战争与不同文化

的碰撞和交流

【课程标准】通过了解历史上的著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂;认识战争在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。

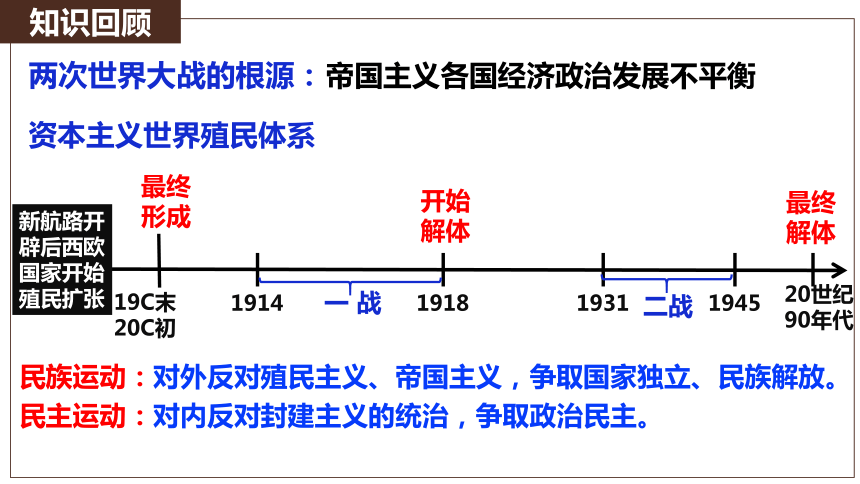

知识回顾

两次世界大战的根源:

帝国主义各国经济政治发展不平衡

资本主义世界殖民体系

19C末

20C初

1914

1918

1931

1945

新航路开辟后西欧国家开始殖民扩张

最终

形成

一 战

二战

开始解体

最终解体

20世纪

90年代

民族运动:对外反对殖民主义、帝国主义,争取国家独立、民族解放。

民主运动:对内反对封建主义的统治,争取政治民主。

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

问题1:一战是为何成为唤醒殖民地人民的契机?

一战中为英国作战的印度骑兵

材料:法国印度支那总督于1926年写道:“这场把欧洲浸润在血泊中的战争……唤醒了远离我们的土地上人民的独立意识……过去几年里,一切都变了。不论是人还是思想,就连亚洲本身都变了。”

——转引自[美]斯塔夫里阿诺斯著,王红生等译

《全球分裂:第三世界的历史进程》

1.背景

①一战客观上传播了自由、民主与民族独立的思想;

②一战使旧的殖民帝国瓦解,一系列民族独立国家的诞生,改变了欧洲、西亚和北非的政治版图;

③民族自决的原则在殖民地传播开来, 成为指导民族独立斗争的武器。

一个民族或群体有权自主决定其政治地位、经济、社会和文化发展,而不受外部干涉

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

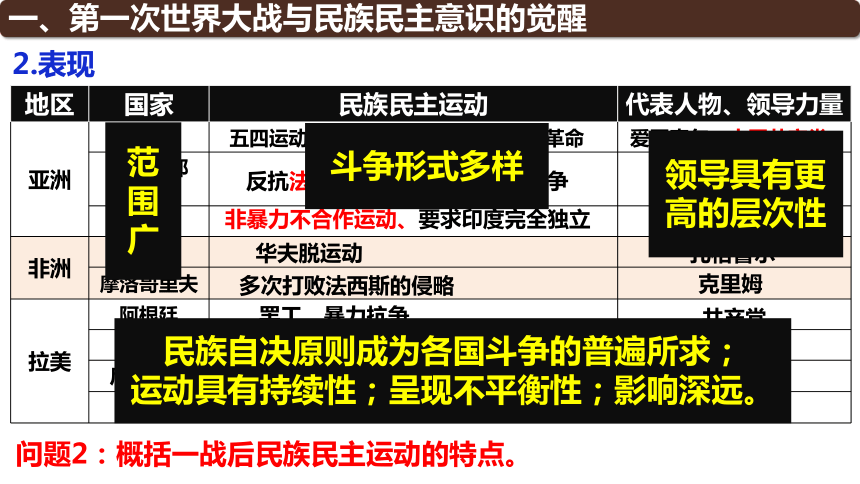

2.表现

地区 国家 民族民主运动 代表人物、领导力量

亚洲 中国

印度支那 (越南)

印度

非洲 埃及

摩洛哥里夫

拉美 阿根廷

智利

尼加拉瓜

墨西哥

五四运动、中国共产党成立、国民大革命

爱国青年、中国共产党

反抗法国殖民统治的民族解放斗争

胡志明

非暴力不合作运动、要求印度完全独立

甘地、尼赫鲁

华夫脱运动

扎格鲁尔

多次打败法西斯的侵略

克里姆

罢工、暴力抗争

成立民族阵线联合政府

抗美斗争

民主改革

共产党

智利左派

桑地诺

卡德纳斯

问题2:概括一战后民族民主运动的特点。

范围广

斗争形式多样

领导具有更高的层次性

民族自决原则成为各国斗争的普遍所求;

运动具有持续性;呈现不平衡性;影响深远。

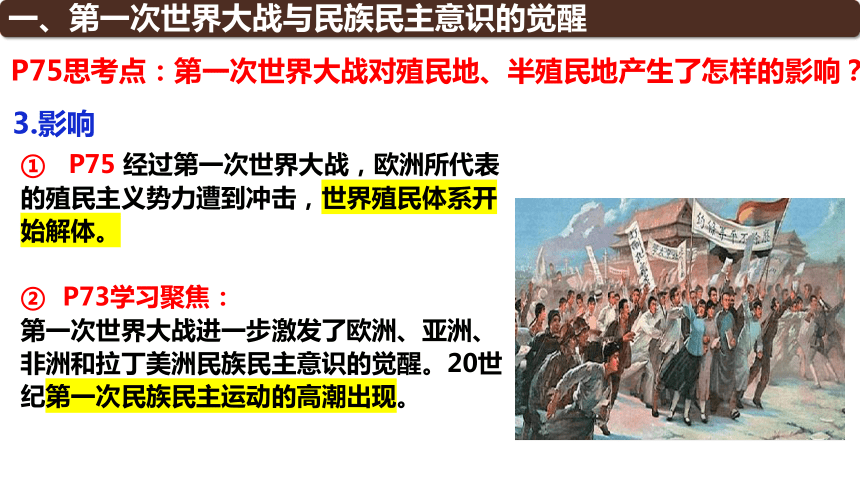

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

3.影响

① P75 经过第一次世界大战,欧洲所代表的殖民主义势力遭到冲击,世界殖民体系开始解体。

② P73学习聚焦:

第一次世界大战进一步激发了欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲民族民主意识的觉醒。20世纪第一次民族民主运动的高潮出现。

P75思考点:第一次世界大战对殖民地、半殖民地产生了怎样的影响?

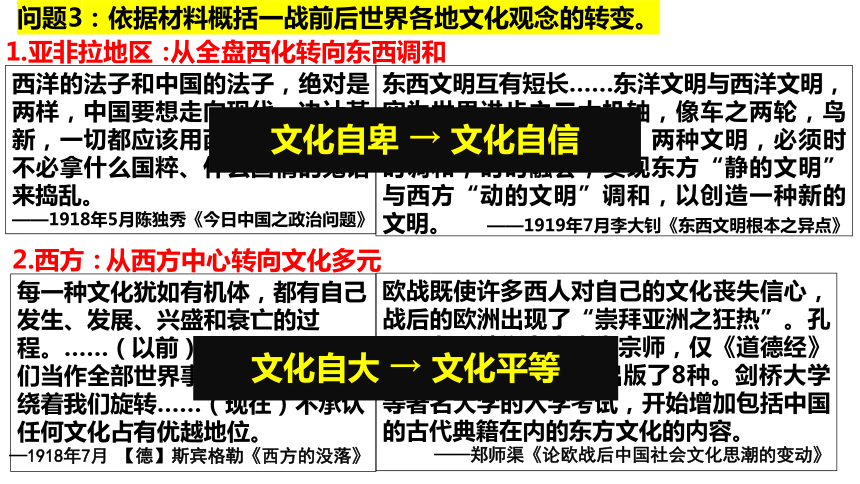

问题3:依据材料概括一战前后世界各地文化观念的转变。

1.亚非拉地区:

西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,中国要想走向现代,决计革新,一切都应该用西洋的新法子,不必拿什么国粹、什么国情的鬼话来捣乱。

——1918年5月陈独秀《今日中国之政治问题》

东西文明互有短长……东洋文明与西洋文明,实为世界进步之二大机轴,像车之两轮,鸟之双翼一样,不可缺一。两种文明,必须时时调和,时时融会,实现东方“静的文明”与西方“动的文明”调和,以创造一种新的文明。 ——1919年7月李大钊《东西文明根本之异点》

文化自卑 → 文化自信

2.西方:

每一种文化犹如有机体,都有自己发生、发展、兴盛和衰亡的过程。……(以前)各大文化都把我们当作全部世界事变的假定中心,绕着我们旋转……(现在)不承认任何文化占有优越地位。

—1918年7月 【德】斯宾格勒《西方的没落》

欧战既使许多西人对自己的文化丧失信心,战后的欧洲出现了“崇拜亚洲之狂热”。孔子、老子被许多人奉为宗师,仅《道德经》的译本战后的德国就出版了8种。剑桥大学等著名大学的入学考试,开始增加包括中国的古代典籍在内的东方文化的内容。

——郑师渠《论欧战后中国社会文化思潮的变动》

文化自大 → 文化平等

从全盘西化转向东西调和

从西方中心转向文化多元

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

3.影响

① P75 经过第一次世界大战,欧洲所代表的殖民主义势力遭到冲击,世界殖民体系开始解体。

② P73学习聚焦:

第一次世界大战进一步激发了欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲民族民主意识的觉醒。20世纪第一次民族民主运动的高潮出现。

③殖民地半殖民地的有识之士反思对东西方文化的态度,对东西方文化的理解更为客观。

二、第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解

1.背景

问题4:依据课本P75-76,概括分析二战如何加速世界殖民体系的瓦解?

①二战削弱了帝国主义国家的实力,是对殖民主义的致命打击;

②二战期间,反法西斯联盟在政治理论上进一步确立了民族自决原则与废除殖民主义的正义性,明确支持殖民地半殖民地国家的独立要求;

③二战后,亚非拉地区经济发展,民族民主意识广泛传播,第二次民族民主革命浪潮席卷所有殖民地和半殖民地(1955万隆会议、1961年不结盟运动兴起)

2.影响

世界殖民体系最终土崩瓦解;

冲击了两极格局,有利于第三世界的崛起;

有利于建立公正、合理的国际新秩序,推动国际关系民主化,维护世界和平。

国家 表现(史实) 文化特征

政治体制学习英国;中央与地方分享权力;采取宗教与政治分离政策

印地语和英语

崇尚甘地思想,尊重宗教信仰多样性;种姓因素仍影响政治与社会生活

①注意发扬儒家文化的精华(宽容和谐、重视教育、社会为先、吃苦耐劳、勤俭节约)

②注意吸收西方文化的精华(科学技术、管理知识、竞争意识、高效率作风)

伊斯兰教为官方宗教,也有少数人信仰基督教等其他

阿拉伯语为官方语言,但英语和法语广泛使用

印度

新加坡韩国

埃及

政治文化

官方语言

宗教信仰

宗教信仰

官方语言

文化遗产

古埃及留下的诸多名胜古迹成为埃及乃至世界的文化遗产,对现代埃及的建筑和艺术等也有很大影响

三、第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展

本土民族文化与西方文化相结合的新文化;呈现多样化特征

小 结

材料一 20世纪60-80年代,新加坡经济快速发展。新加坡前总理李光耀认为新加坡的经济发展离不开儒家文化的影响。他在回忆录中写道:东亚儒家社会同西方自由放任的社会有着根本的差异。儒家社会相信个人脱离不了家庭、大家庭、朋友以至整个社会,而政府不可能也不应该取代家庭所扮演的角色。新加坡依赖家庭的凝聚力、影响力来维持社会秩序,传承节俭、刻苦、孝顺、敬老、尊贤、求知等美德。这些因素造就了有生产力的人民,推动了经济增长。

——历史纵横: 新加坡的经济增长与儒家文化的关系

材料二 文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。 ——习近平2017年10月18日在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

国家独立是文化复兴的前提和保障;

主动发展自己的文化并使之复兴;

将本土文化与西方文化相结合;

复兴民族文化,是推动国家发展振兴的重要动力。

依据上述材料并结合本课所学,怎样理解新兴民族国家的文化复兴?

合作探究

针对练习

(2024·江苏卷)近代非洲文学以使用欧洲语言创作为主流。19世纪末,埃塞俄比亚政府鼓励作家使用阿姆哈拉语写作。1908年出版的《心血凝成的历史》成为阿姆哈拉语文学的标志性成果。到20世纪60年代,埃塞俄比亚人以使用阿姆哈拉语为荣。据此可知,阿姆哈拉语的推广( )

A.传承了西非的本土文明

B.发挥了反殖民文化的作用

C.促进了非洲大陆的统一

D.推动了世界多极化的发展

B

针对练习

(2023·河北卷)有美国军事评论家表示:“越战失败后,(美国)被迫放弃在巴拿马的重大利益……从巴拿马撤退和降旗,即使只是象征性的,也会被作为美国是纸老虎的新证据。”这一观点反映出( )

A.世界殖民体系的崩溃

B.西方阵营的分化

C.国际力量对比的变动

D.第三世界的合作

C

针对练习

(2022·天津卷)第二次世界大战中,英国官方称,正在进行的是一场保卫民主的战争。据此,有些驻扎在开罗的英国士兵于1943年底召开了“普通士兵的模拟议会”,要求将煤炭、钢铁和银行收归国有,给予印度独立地位等。普通士兵的行动可以用来说明( )

A.英国空前尖锐的阶级矛盾

B.世界大战导致的政治革命

C.政府宣传引发的社会对立

D.正义战争唤醒的进步意识

D

第13课

现代战争与不同文化

的碰撞和交流

【课程标准】通过了解历史上的著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂;认识战争在客观上为不同文化的碰撞提供了契机。

知识回顾

两次世界大战的根源:

帝国主义各国经济政治发展不平衡

资本主义世界殖民体系

19C末

20C初

1914

1918

1931

1945

新航路开辟后西欧国家开始殖民扩张

最终

形成

一 战

二战

开始解体

最终解体

20世纪

90年代

民族运动:对外反对殖民主义、帝国主义,争取国家独立、民族解放。

民主运动:对内反对封建主义的统治,争取政治民主。

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

问题1:一战是为何成为唤醒殖民地人民的契机?

一战中为英国作战的印度骑兵

材料:法国印度支那总督于1926年写道:“这场把欧洲浸润在血泊中的战争……唤醒了远离我们的土地上人民的独立意识……过去几年里,一切都变了。不论是人还是思想,就连亚洲本身都变了。”

——转引自[美]斯塔夫里阿诺斯著,王红生等译

《全球分裂:第三世界的历史进程》

1.背景

①一战客观上传播了自由、民主与民族独立的思想;

②一战使旧的殖民帝国瓦解,一系列民族独立国家的诞生,改变了欧洲、西亚和北非的政治版图;

③民族自决的原则在殖民地传播开来, 成为指导民族独立斗争的武器。

一个民族或群体有权自主决定其政治地位、经济、社会和文化发展,而不受外部干涉

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

2.表现

地区 国家 民族民主运动 代表人物、领导力量

亚洲 中国

印度支那 (越南)

印度

非洲 埃及

摩洛哥里夫

拉美 阿根廷

智利

尼加拉瓜

墨西哥

五四运动、中国共产党成立、国民大革命

爱国青年、中国共产党

反抗法国殖民统治的民族解放斗争

胡志明

非暴力不合作运动、要求印度完全独立

甘地、尼赫鲁

华夫脱运动

扎格鲁尔

多次打败法西斯的侵略

克里姆

罢工、暴力抗争

成立民族阵线联合政府

抗美斗争

民主改革

共产党

智利左派

桑地诺

卡德纳斯

问题2:概括一战后民族民主运动的特点。

范围广

斗争形式多样

领导具有更高的层次性

民族自决原则成为各国斗争的普遍所求;

运动具有持续性;呈现不平衡性;影响深远。

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

3.影响

① P75 经过第一次世界大战,欧洲所代表的殖民主义势力遭到冲击,世界殖民体系开始解体。

② P73学习聚焦:

第一次世界大战进一步激发了欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲民族民主意识的觉醒。20世纪第一次民族民主运动的高潮出现。

P75思考点:第一次世界大战对殖民地、半殖民地产生了怎样的影响?

问题3:依据材料概括一战前后世界各地文化观念的转变。

1.亚非拉地区:

西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,中国要想走向现代,决计革新,一切都应该用西洋的新法子,不必拿什么国粹、什么国情的鬼话来捣乱。

——1918年5月陈独秀《今日中国之政治问题》

东西文明互有短长……东洋文明与西洋文明,实为世界进步之二大机轴,像车之两轮,鸟之双翼一样,不可缺一。两种文明,必须时时调和,时时融会,实现东方“静的文明”与西方“动的文明”调和,以创造一种新的文明。 ——1919年7月李大钊《东西文明根本之异点》

文化自卑 → 文化自信

2.西方:

每一种文化犹如有机体,都有自己发生、发展、兴盛和衰亡的过程。……(以前)各大文化都把我们当作全部世界事变的假定中心,绕着我们旋转……(现在)不承认任何文化占有优越地位。

—1918年7月 【德】斯宾格勒《西方的没落》

欧战既使许多西人对自己的文化丧失信心,战后的欧洲出现了“崇拜亚洲之狂热”。孔子、老子被许多人奉为宗师,仅《道德经》的译本战后的德国就出版了8种。剑桥大学等著名大学的入学考试,开始增加包括中国的古代典籍在内的东方文化的内容。

——郑师渠《论欧战后中国社会文化思潮的变动》

文化自大 → 文化平等

从全盘西化转向东西调和

从西方中心转向文化多元

一、第一次世界大战与民族民主意识的觉醒

3.影响

① P75 经过第一次世界大战,欧洲所代表的殖民主义势力遭到冲击,世界殖民体系开始解体。

② P73学习聚焦:

第一次世界大战进一步激发了欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲民族民主意识的觉醒。20世纪第一次民族民主运动的高潮出现。

③殖民地半殖民地的有识之士反思对东西方文化的态度,对东西方文化的理解更为客观。

二、第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解

1.背景

问题4:依据课本P75-76,概括分析二战如何加速世界殖民体系的瓦解?

①二战削弱了帝国主义国家的实力,是对殖民主义的致命打击;

②二战期间,反法西斯联盟在政治理论上进一步确立了民族自决原则与废除殖民主义的正义性,明确支持殖民地半殖民地国家的独立要求;

③二战后,亚非拉地区经济发展,民族民主意识广泛传播,第二次民族民主革命浪潮席卷所有殖民地和半殖民地(1955万隆会议、1961年不结盟运动兴起)

2.影响

世界殖民体系最终土崩瓦解;

冲击了两极格局,有利于第三世界的崛起;

有利于建立公正、合理的国际新秩序,推动国际关系民主化,维护世界和平。

国家 表现(史实) 文化特征

政治体制学习英国;中央与地方分享权力;采取宗教与政治分离政策

印地语和英语

崇尚甘地思想,尊重宗教信仰多样性;种姓因素仍影响政治与社会生活

①注意发扬儒家文化的精华(宽容和谐、重视教育、社会为先、吃苦耐劳、勤俭节约)

②注意吸收西方文化的精华(科学技术、管理知识、竞争意识、高效率作风)

伊斯兰教为官方宗教,也有少数人信仰基督教等其他

阿拉伯语为官方语言,但英语和法语广泛使用

印度

新加坡韩国

埃及

政治文化

官方语言

宗教信仰

宗教信仰

官方语言

文化遗产

古埃及留下的诸多名胜古迹成为埃及乃至世界的文化遗产,对现代埃及的建筑和艺术等也有很大影响

三、第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展

本土民族文化与西方文化相结合的新文化;呈现多样化特征

小 结

材料一 20世纪60-80年代,新加坡经济快速发展。新加坡前总理李光耀认为新加坡的经济发展离不开儒家文化的影响。他在回忆录中写道:东亚儒家社会同西方自由放任的社会有着根本的差异。儒家社会相信个人脱离不了家庭、大家庭、朋友以至整个社会,而政府不可能也不应该取代家庭所扮演的角色。新加坡依赖家庭的凝聚力、影响力来维持社会秩序,传承节俭、刻苦、孝顺、敬老、尊贤、求知等美德。这些因素造就了有生产力的人民,推动了经济增长。

——历史纵横: 新加坡的经济增长与儒家文化的关系

材料二 文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。 ——习近平2017年10月18日在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

国家独立是文化复兴的前提和保障;

主动发展自己的文化并使之复兴;

将本土文化与西方文化相结合;

复兴民族文化,是推动国家发展振兴的重要动力。

依据上述材料并结合本课所学,怎样理解新兴民族国家的文化复兴?

合作探究

针对练习

(2024·江苏卷)近代非洲文学以使用欧洲语言创作为主流。19世纪末,埃塞俄比亚政府鼓励作家使用阿姆哈拉语写作。1908年出版的《心血凝成的历史》成为阿姆哈拉语文学的标志性成果。到20世纪60年代,埃塞俄比亚人以使用阿姆哈拉语为荣。据此可知,阿姆哈拉语的推广( )

A.传承了西非的本土文明

B.发挥了反殖民文化的作用

C.促进了非洲大陆的统一

D.推动了世界多极化的发展

B

针对练习

(2023·河北卷)有美国军事评论家表示:“越战失败后,(美国)被迫放弃在巴拿马的重大利益……从巴拿马撤退和降旗,即使只是象征性的,也会被作为美国是纸老虎的新证据。”这一观点反映出( )

A.世界殖民体系的崩溃

B.西方阵营的分化

C.国际力量对比的变动

D.第三世界的合作

C

针对练习

(2022·天津卷)第二次世界大战中,英国官方称,正在进行的是一场保卫民主的战争。据此,有些驻扎在开罗的英国士兵于1943年底召开了“普通士兵的模拟议会”,要求将煤炭、钢铁和银行收归国有,给予印度独立地位等。普通士兵的行动可以用来说明( )

A.英国空前尖锐的阶级矛盾

B.世界大战导致的政治革命

C.政府宣传引发的社会对立

D.正义战争唤醒的进步意识

D

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享