【考点集萃】统编语文七年级下册第四单元知识速览

文档属性

| 名称 | 【考点集萃】统编语文七年级下册第四单元知识速览 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 441.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

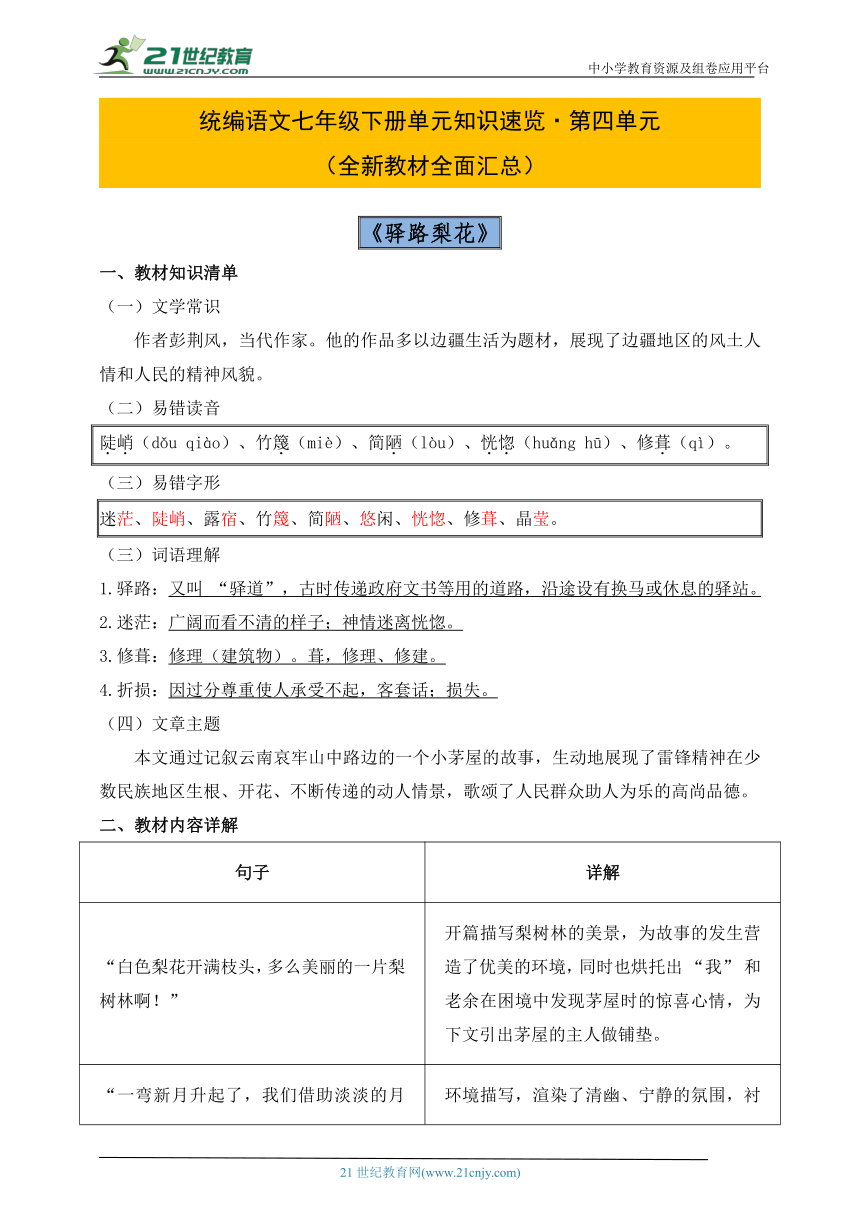

统编语文七年级下册单元知识速览·第四单元

(全新教材全面汇总)

《驿路梨花》

一、教材知识清单

(一)文学常识

作者彭荆风,当代作家。他的作品多以边疆生活为题材,展现了边疆地区的风土人情和人民的精神风貌。

(二)易错读音

陡峭(dǒu qiào)、竹篾(miè)、简陋(lòu)、恍惚(huǎng hū)、修葺(qì)。

(三)易错字形

迷茫、陡峭、露宿、竹篾、简陋、悠闲、恍惚、修葺、晶莹。

(三)词语理解

1.驿路:又叫 “驿道”,古时传递政府文书等用的道路,沿途设有换马或休息的驿站。

2.迷茫:广阔而看不清的样子;神情迷离恍惚。

3.修葺:修理(建筑物)。葺,修理、修建。

4.折损:因过分尊重使人承受不起,客套话;损失。

(四)文章主题

本文通过记叙云南哀牢山中路边的一个小茅屋的故事,生动地展现了雷锋精神在少数民族地区生根、开花、不断传递的动人情景,歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

二、教材内容详解

句子 详解

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!” 开篇描写梨树林的美景,为故事的发生营造了优美的环境,同时也烘托出 “我” 和老余在困境中发现茅屋时的惊喜心情,为下文引出茅屋的主人做铺垫。

“一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。” 环境描写,渲染了清幽、宁静的氛围,衬托出 “我们” 焦急寻找住处的心情,也为下文发现茅屋后的温暖感受做了铺垫。

“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘…… 多好的梨花啊!” 设置悬念,引发读者对茅屋主人的好奇,“多好的梨花啊” 一语双关,既赞美了梨花姑娘,也赞美了像梨花一样美好的品质。

“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……” “我” 的梦境进一步烘托出梨花林的美好,以及 “我” 对帮助过我们的人的感激之情,也暗示了梨花姑娘所代表的美好品质如同梨花的香气一样,深入人心。

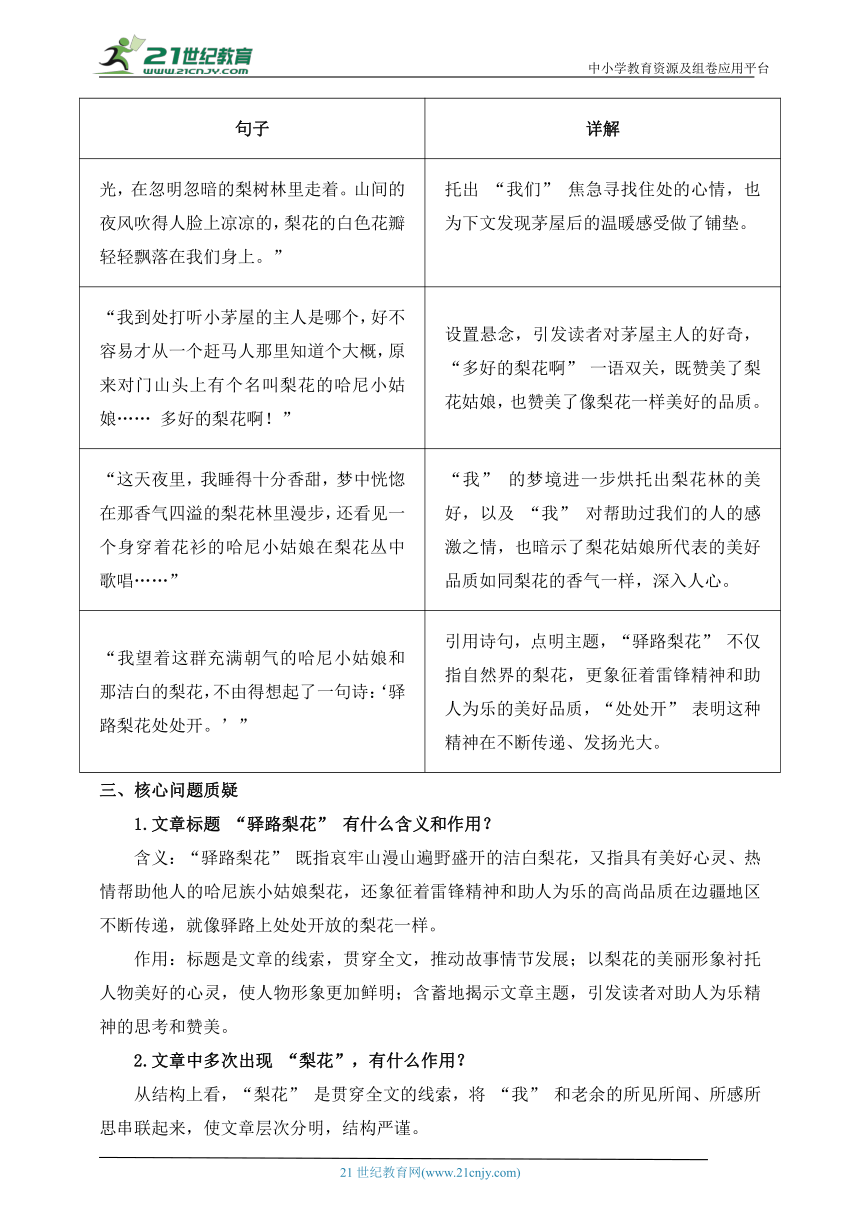

“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’” 引用诗句,点明主题,“驿路梨花” 不仅指自然界的梨花,更象征着雷锋精神和助人为乐的美好品质,“处处开” 表明这种精神在不断传递、发扬光大。

三、核心问题质疑

1.文章标题 “驿路梨花” 有什么含义和作用?

含义:“驿路梨花” 既指哀牢山漫山遍野盛开的洁白梨花,又指具有美好心灵、热情帮助他人的哈尼族小姑娘梨花,还象征着雷锋精神和助人为乐的高尚品质在边疆地区不断传递,就像驿路上处处开放的梨花一样。

作用:标题是文章的线索,贯穿全文,推动故事情节发展;以梨花的美丽形象衬托人物美好的心灵,使人物形象更加鲜明;含蓄地揭示文章主题,引发读者对助人为乐精神的思考和赞美。

2.文章中多次出现 “梨花”,有什么作用?

从结构上看,“梨花” 是贯穿全文的线索,将 “我” 和老余的所见所闻、所感所思串联起来,使文章层次分明,结构严谨。

从内容上看,文中对梨花的描写渲染了优美的环境氛围,如开头和中间对梨树林的描写,为故事的发生和发展提供了背景;同时,“梨花” 也象征着美好和善良,与文中乐于助人的人物形象相呼应,烘托出人物的美好品质。

从主题表达上看,“梨花” 象征着雷锋精神,多次出现强化了主题,表达了作者对这种精神的赞美和对人们传承这种精神的美好期望。

《青春之光》

一、教材知识清单

(一)人物事迹背景

黄文秀作为百坭村第一书记,投身于脱贫攻坚事业。百坭村位于广西壮族自治区百色市田阳区,当地自然条件复杂,山高路陡,贫困问题突出,472 户中有 195 户贫困户 ,脱贫攻坚任务艰巨,是全国脱贫攻坚的主战场之一。

(二)易错读音

执拗(niù)、铆(mǎo)足、哽咽(yè)。

(三)易错字形

静谧、诚挚、通宵、踊跃、寒暄。

(四)词语理解

1.直言不讳:说话坦率,毫无顾忌。形容一个人说话直接,不绕弯子。在文中指村民直接表达对黄文秀的怀疑。

2.围追堵截:把军队分成几路同时进行包围式的追击,将敌人堵截成几块,加以消灭。这里形象地写出黄文秀多次找班统茂做工作的情景。

3.五雷轰顶:比喻突然遭到巨大的打击。文中形容班氏听到黄文秀噩耗后的震惊和痛苦。

(五)文章主题

文章通过讲述黄文秀在百坭村担任第一书记期间的扶贫事迹,展现了她一心为民、勇于担当、无私奉献的高尚品质,歌颂了她为脱贫攻坚事业英勇献身的崇高精神,同时也反映了全国众多扶贫干部为实现脱贫目标所付出的努力和牺牲,表达了对他们的赞美和敬意。

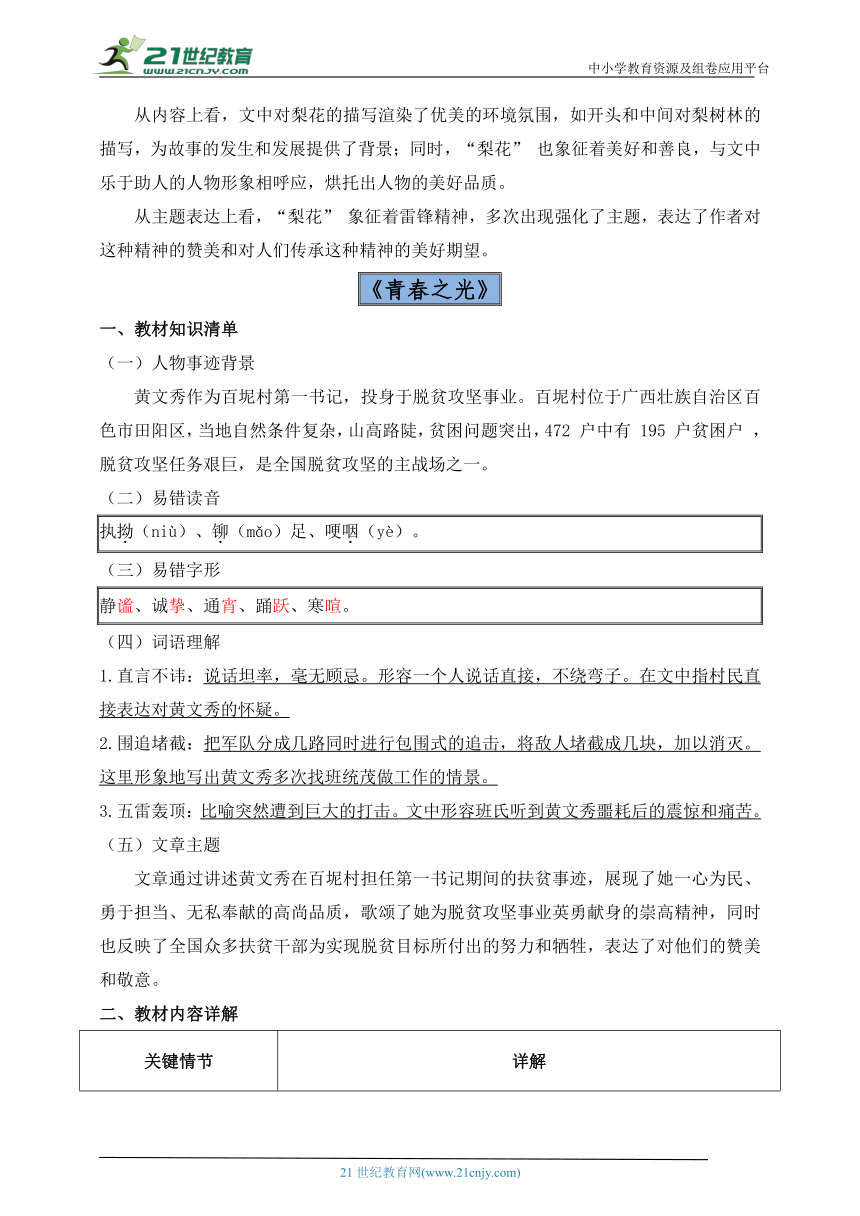

二、教材内容详解

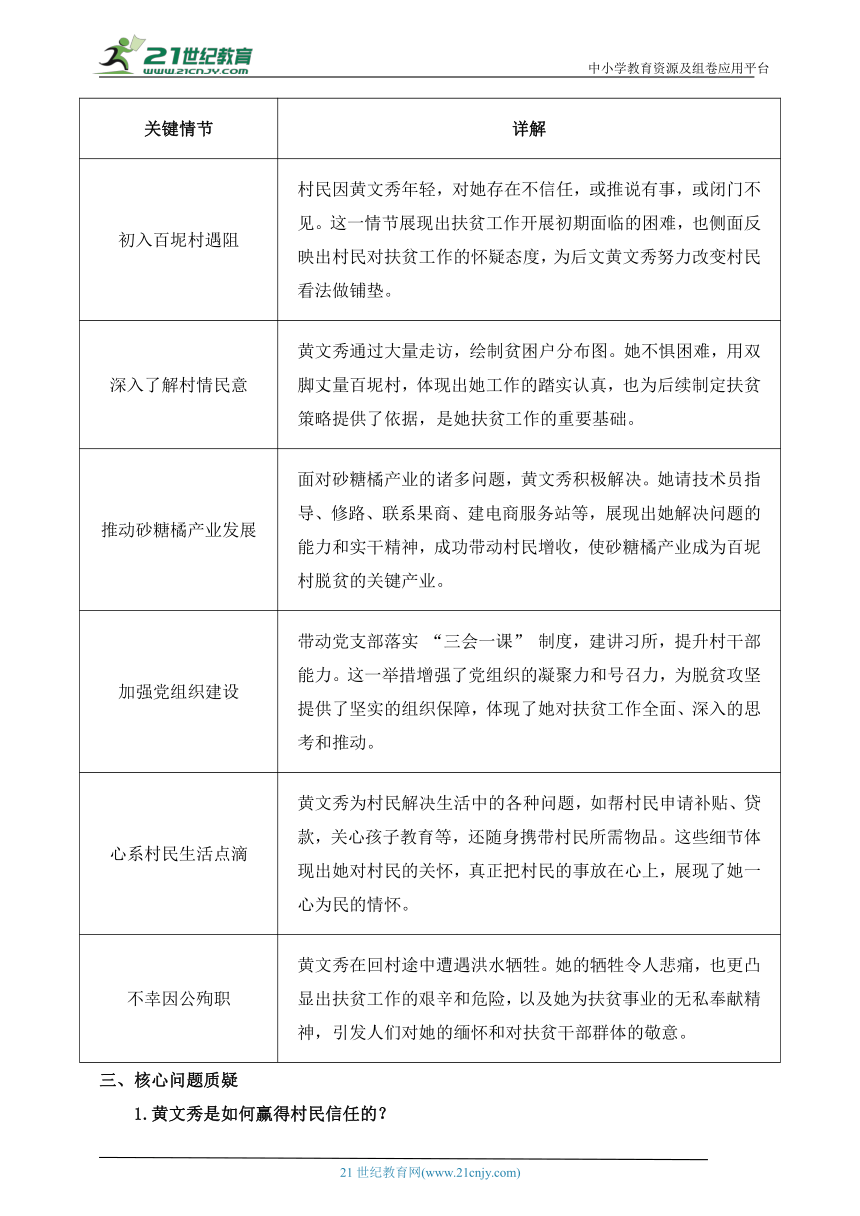

关键情节 详解

初入百坭村遇阻 村民因黄文秀年轻,对她存在不信任,或推说有事,或闭门不见。这一情节展现出扶贫工作开展初期面临的困难,也侧面反映出村民对扶贫工作的怀疑态度,为后文黄文秀努力改变村民看法做铺垫。

深入了解村情民意 黄文秀通过大量走访,绘制贫困户分布图。她不惧困难,用双脚丈量百坭村,体现出她工作的踏实认真,也为后续制定扶贫策略提供了依据,是她扶贫工作的重要基础。

推动砂糖橘产业发展 面对砂糖橘产业的诸多问题,黄文秀积极解决。她请技术员指导、修路、联系果商、建电商服务站等,展现出她解决问题的能力和实干精神,成功带动村民增收,使砂糖橘产业成为百坭村脱贫的关键产业。

加强党组织建设 带动党支部落实 “三会一课” 制度,建讲习所,提升村干部能力。这一举措增强了党组织的凝聚力和号召力,为脱贫攻坚提供了坚实的组织保障,体现了她对扶贫工作全面、深入的思考和推动。

心系村民生活点滴 黄文秀为村民解决生活中的各种问题,如帮村民申请补贴、贷款,关心孩子教育等,还随身携带村民所需物品。这些细节体现出她对村民的关怀,真正把村民的事放在心上,展现了她一心为民的情怀。

不幸因公殉职 黄文秀在回村途中遭遇洪水牺牲。她的牺牲令人悲痛,也更凸显出扶贫工作的艰辛和危险,以及她为扶贫事业的无私奉献精神,引发人们对她的缅怀和对扶贫干部群体的敬意。

三、核心问题质疑

1.黄文秀是如何赢得村民信任的?

黄文秀通过坚持不懈的努力赢得了村民信任。她主动找老支书请教,听取意见;面对村民的排斥,多次上门沟通,不怕困难;积极参与村民的生产生活,帮忙干活;学会当地语言,拉近与村民的距离。她用实际行动证明自己真心为村民做事,逐渐打开了村民的心扉,让村民看到她的诚意和决心,从而赢得了信任。

2.文章中多次描写黄文秀的穿着、背包等细节有什么作用?

这些细节描写展现了黄文秀的工作和生活状态。运动服和运动鞋方便她在山区行走,体现出她工作的艰苦和务实;双肩包里装着各种物品,表明她时刻心系村民,把村民的需求放在首位。这些细节使黄文秀的形象更加真实、丰满,让读者更深刻地感受到她一心为民的精神品质,增强了文章的感染力和表现力。

3.黄文秀的扶贫事迹对当代社会有什么意义?

黄文秀的事迹为当代社会树立了榜样。在个人层面,激励年轻人勇于担当,积极投身基层,实现自我价值;在社会层面,推动了脱贫攻坚事业的发展,她的成功经验为其他贫困地区提供了借鉴;在精神层面,她无私奉献、一心为民的精神弘扬了正能量,促进社会形成关爱他人、奉献社会的良好风尚,增强了社会凝聚力 。

《有为有不为》

一、教材知识清单

(一)文学常识

季羡林,中国著名的学者、作家、翻译家,在诸多领域成就斐然,其文学作品和学术成果影响深远。

(二)词语理解

1.行而宜之之谓义:出自韩愈,意思是行为适宜、恰当就叫做 “义” 。在文中用于解释 “义” 与 “宜”“应该” 之间的联系。

2.大逆不道:原指犯上谋反。现也指罪大恶极。文中用来形容在公共汽车上不给老人和病人让座这类小恶行为,虽程度未达此词本义,但以此强调其违背道德。

(三)文章主题

文章围绕 “有为有不为” 展开论述,探讨了判断 “应该做” 和 “不应该做” 之事的标准,通过列举生活中的小善小恶以及历史上的大善大恶事例,强调每个人都应明辨是非善恶,做到有为有不为,一旦犯错应及时回头,倡导人们秉持正确的道德准则行事。

二、教材内容详解

段落层次 内容概括 详细解读

开篇提出概念 阐述 “有为” 与 “有不为” 的定义,关键在于 “应该” 二字 直接点明主题,引出对 “应该” 含义的探讨,为后文论述奠定基础,让读者明确文章核心概念

探讨 “应该” 的含义 试图解释 “应该” 像 “义”,但未完全说清,提出诉诸良知良能可分辨是非善恶 从哲学、伦理学角度说明 “应该” 含义难以说清,转而寻求更通俗易懂的判断方式,引发读者思考判断标准的来源

举例说明善恶大小之别 列举公共汽车让座的小善小恶和文天祥的大善事例 以生活常见场景和历史著名人物事迹为例,让抽象概念具体化,帮助读者理解善恶大小的区别,以及这种区别在社会道德层面的体现

明确善恶大小的判断标准 指出对国家、人民、人类发展有利的是大善,反之是大恶;对人际关系、社会安定有利的是小善,反之是小恶 给出具体判断标准,使读者在面对各类行为时能依据此标准进行分析,增强文章的实用性和指导性

阐述小善小恶的联系 以贪污行为为例,说明小恶可能发展成大恶 强调小恶不可忽视,警示人们要重视日常行为中的小错误,避免其发展成严重后果,深化对善恶关系的认识

结尾表明希望 希望每个人做到有为有不为,犯错及时回头 总结全文,升华主题,向读者发出呼吁,倡导积极的行为准则和价值观

三、核心问题质疑

1.为什么说诉诸良知良能就能分辨清是非善恶?

良知良能是一般人内心固有的道德感知和判断能力。在日常生活中,人们凭借这种本能,能对很多行为产生直觉的判断。比如看到他人遭遇困难,内心会本能地产生同情和帮助的想法,这就是良知良能在起作用。虽然哲学和伦理学对是非善恶的判断可能较为复杂,但对于普通大众而言,依据内心的良知良能,能做出基本的、符合社会普遍道德规范的判断,从而知道什么事该做,什么事不该做。

2.大小善和大小恶之间的界限难以区分,在实际生活中该如何把握?

大小善和大小恶的界限确实存在模糊性,但在实际生活中,可从行为的影响范围和程度来把握。对国家、社会、人类发展产生重大影响的行为,如科技创新推动社会进步、危害国家安全等,相对容易判断善恶大小。对于一些日常小事,像在公共场合遵守秩序或插队这类行为,虽然看似是小行为,但从对他人和社会秩序的影响来看,遵守秩序利于社会和谐,属于小善;插队影响他人、破坏秩序,属于小恶。同时,还可以结合社会普遍的道德观念和法律法规来判断,当自己难以确定时,参考大众的道德评价和法律规定,有助于更准确地把握善恶界限。

《陋室铭》

一、文学常识

刘禹锡,字梦得,唐代文学家、哲学家。其诗文俱佳,与柳宗元并称 “刘柳”,与韦应物、白居易合称 “三杰” ,并与白居易合称 “刘白”。他的诗歌风格雄浑豪迈,散文简洁明快。《陋室铭》是其经典之作,采用托物言志的手法,通过对陋室的描绘,表达自己的高洁情操和安贫乐道的生活情趣。

二、原文翻译

山不在于高,有了神仙就出名。水不在于深,有了龙就显得有了灵气。这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,可以弹奏不加装饰的古琴,阅读佛经。没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:有什么简陋的呢?

三、重点实词

1.名:出名,著名。

2.灵:神奇;灵异。

3.斯:这。

4.惟:只。

5.馨:能散布很远的香气,这里指德行美好。

6.鸿儒:大儒,这里指博学的人。

7.白丁:平民,这里指没有什么学问的人。

8.调:调弄。

9.素琴:不加装饰的琴。

10.金经:指佛经(佛经用泥金书写)。

11.丝竹:琴瑟、箫管等乐器的总称,这里指奏乐的声音。

12.案牍:官府的公文。

13.劳形:使身体劳累。形,形体、身体。

四、重点虚词

1.之:

(1)用于主谓之间,取消句子独立性,如 “无丝竹之乱耳”“无案牍之劳形”。

(2)宾语前置的标志,如 “何陋之有”,正常语序为 “有何陋”。

2.于:

介词,表比较,“何陋之有” 中可理解为 “比”,意为 “有什么比这更简陋的呢”;五、重点句子

1.斯是陋室,惟吾德馨:

这是全文主旨句,通过强调 “德馨”,表明陋室不陋的原因在于主人品德高尚,点明文章托物言志的主旨。

2.苔痕上阶绿,草色入帘青:

运用对偶的修辞手法,描绘出陋室周围清幽雅致的环境,“上”“入” 二字使景色富有动态美,衬托出陋室的宁静与雅致。

3.谈笑有鸿儒,往来无白丁:

写出陋室主人交往之人皆为博学之士,从侧面反映出主人的高雅情趣和学识修养。

4.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形:

从反面描写,突出陋室生活的宁静闲适,与官场的嘈杂、忙碌形成鲜明对比,表达作者对这种生活的喜爱和对官场的厌恶。

5.孔子云:何陋之有?:

引用孔子的话作结,再次强调陋室不陋,以反问的形式增强语气,使文章更具说服力,同时也呼应前文 “惟吾德馨”。

六、中心思想

文章通过对陋室环境、交往人物和日常生活的描写,表达了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的生活情趣,借助对陋室的赞美,实则是在表达自己不与世俗同流合污,不追求功名利禄,坚守自我的人生态度。

七、现实意义

在当今物欲横流的社会,《陋室铭》所传达的精神仍具重要价值。它提醒人们不应过度追求物质享受,而要注重精神世界的丰富和品德修养的提升。面对纷繁复杂的诱惑,应保持内心的宁静和淡泊,坚守自己的原则和底线。同时,鼓励人们在平凡的生活中发现美好,积极乐观地面对生活,以高尚的品德和高雅的情趣塑造有意义的人生。

《爱莲说》

一、文学常识

周敦颐,字茂叔,北宋哲学家,是理学派开山鼻祖。他的哲学思想对后世影响深远,其文学作品以简洁而富有哲理著称。《爱莲说》以莲自喻,运用托物言志的手法,表达了作者对高洁品质的追求和对世俗的批判。

二、原文翻译

水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。(它的茎)中间贯通外形挺直,不生蔓,也不长枝。香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。 我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,人数当然就很多了!

三、重点实词

1.蕃:多。

2.独:只,仅仅。

3.染:沾染(污秽)。

4.濯:洗。

5.清涟:水清而有微波,这里指清水。

6.妖:美丽而不端庄。

7.蔓:生枝蔓。

8.枝:长枝节。

9.益:更加。

10.亭亭:耸立的样子。

11.植:竖立。

12.亵玩:靠近赏玩。亵,亲近而不庄重。

13.谓:认为。

14.隐逸:隐居的人。

15.君子:指品德高尚的人。

16.鲜:少。

四、重点虚词

1.之:

(1)用于主谓之间,取消句子独立性,如 “予独爱莲之出淤泥而不染”。

(2)结构助词,可译为 “的”,如 “水陆草木之花”。

2.而:

(1)连词,表转折,可译为 “却”,如 “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

(2)表顺承,可不译,如 “温故而知新”。

五、重点句子

1.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖:

这是文章的核心句,通过描写莲花在恶劣环境中仍保持高洁的品质,象征君子身处污浊世俗却能洁身自好、不随波逐流,也不刻意炫耀的美好品德。

2.中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉:

从莲花的形态、香气等方面进行描写,展现其正直、不攀附权贵、美名远扬、庄重自持的特点,进一步突出君子的高尚品质,也是作者所追求的理想人格。

3.菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也:

运用排比、比喻的修辞手法,将菊花比作隐士,牡丹比作富贵者,莲花比作君子,通过对比,突出莲花的独特品质,同时也表明作者对不同花所代表的品质的态度。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!:以感叹句结尾,通过对三种花受喜爱程度的对比,含蓄地批判了当时社会追名逐利、趋炎附势的不良风气,表达了作者对高洁品格的坚守和对这种社会现象的无奈与不满。

六、中心思想

文章通过对莲花形象和品质的描绘,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,同时借花喻人,表达了作者不慕名利、洁身自好的生活态度,以及对追名逐利、趋炎附势的世态的批判。

七、现实意义

在现实生活中,《爱莲说》具有深刻的教育意义。它告诫人们要在复杂的社会环境中保持清醒的头脑,坚守道德底线,不被世俗的不良风气所侵蚀。鼓励人们追求高尚的道德品质,培养正直、廉洁、不攀附权贵的人格。在面对各种诱惑时,应像莲花一样保持自身的纯洁和独立,树立正确的价值观和人生观,积极为社会传递正能量,营造良好的社会风尚。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

统编语文七年级下册单元知识速览·第四单元

(全新教材全面汇总)

《驿路梨花》

一、教材知识清单

(一)文学常识

作者彭荆风,当代作家。他的作品多以边疆生活为题材,展现了边疆地区的风土人情和人民的精神风貌。

(二)易错读音

陡峭(dǒu qiào)、竹篾(miè)、简陋(lòu)、恍惚(huǎng hū)、修葺(qì)。

(三)易错字形

迷茫、陡峭、露宿、竹篾、简陋、悠闲、恍惚、修葺、晶莹。

(三)词语理解

1.驿路:又叫 “驿道”,古时传递政府文书等用的道路,沿途设有换马或休息的驿站。

2.迷茫:广阔而看不清的样子;神情迷离恍惚。

3.修葺:修理(建筑物)。葺,修理、修建。

4.折损:因过分尊重使人承受不起,客套话;损失。

(四)文章主题

本文通过记叙云南哀牢山中路边的一个小茅屋的故事,生动地展现了雷锋精神在少数民族地区生根、开花、不断传递的动人情景,歌颂了人民群众助人为乐的高尚品德。

二、教材内容详解

句子 详解

“白色梨花开满枝头,多么美丽的一片梨树林啊!” 开篇描写梨树林的美景,为故事的发生营造了优美的环境,同时也烘托出 “我” 和老余在困境中发现茅屋时的惊喜心情,为下文引出茅屋的主人做铺垫。

“一弯新月升起了,我们借助淡淡的月光,在忽明忽暗的梨树林里走着。山间的夜风吹得人脸上凉凉的,梨花的白色花瓣轻轻飘落在我们身上。” 环境描写,渲染了清幽、宁静的氛围,衬托出 “我们” 焦急寻找住处的心情,也为下文发现茅屋后的温暖感受做了铺垫。

“我到处打听小茅屋的主人是哪个,好不容易才从一个赶马人那里知道个大概,原来对门山头上有个名叫梨花的哈尼小姑娘…… 多好的梨花啊!” 设置悬念,引发读者对茅屋主人的好奇,“多好的梨花啊” 一语双关,既赞美了梨花姑娘,也赞美了像梨花一样美好的品质。

“这天夜里,我睡得十分香甜,梦中恍惚在那香气四溢的梨花林里漫步,还看见一个身穿着花衫的哈尼小姑娘在梨花丛中歌唱……” “我” 的梦境进一步烘托出梨花林的美好,以及 “我” 对帮助过我们的人的感激之情,也暗示了梨花姑娘所代表的美好品质如同梨花的香气一样,深入人心。

“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。’” 引用诗句,点明主题,“驿路梨花” 不仅指自然界的梨花,更象征着雷锋精神和助人为乐的美好品质,“处处开” 表明这种精神在不断传递、发扬光大。

三、核心问题质疑

1.文章标题 “驿路梨花” 有什么含义和作用?

含义:“驿路梨花” 既指哀牢山漫山遍野盛开的洁白梨花,又指具有美好心灵、热情帮助他人的哈尼族小姑娘梨花,还象征着雷锋精神和助人为乐的高尚品质在边疆地区不断传递,就像驿路上处处开放的梨花一样。

作用:标题是文章的线索,贯穿全文,推动故事情节发展;以梨花的美丽形象衬托人物美好的心灵,使人物形象更加鲜明;含蓄地揭示文章主题,引发读者对助人为乐精神的思考和赞美。

2.文章中多次出现 “梨花”,有什么作用?

从结构上看,“梨花” 是贯穿全文的线索,将 “我” 和老余的所见所闻、所感所思串联起来,使文章层次分明,结构严谨。

从内容上看,文中对梨花的描写渲染了优美的环境氛围,如开头和中间对梨树林的描写,为故事的发生和发展提供了背景;同时,“梨花” 也象征着美好和善良,与文中乐于助人的人物形象相呼应,烘托出人物的美好品质。

从主题表达上看,“梨花” 象征着雷锋精神,多次出现强化了主题,表达了作者对这种精神的赞美和对人们传承这种精神的美好期望。

《青春之光》

一、教材知识清单

(一)人物事迹背景

黄文秀作为百坭村第一书记,投身于脱贫攻坚事业。百坭村位于广西壮族自治区百色市田阳区,当地自然条件复杂,山高路陡,贫困问题突出,472 户中有 195 户贫困户 ,脱贫攻坚任务艰巨,是全国脱贫攻坚的主战场之一。

(二)易错读音

执拗(niù)、铆(mǎo)足、哽咽(yè)。

(三)易错字形

静谧、诚挚、通宵、踊跃、寒暄。

(四)词语理解

1.直言不讳:说话坦率,毫无顾忌。形容一个人说话直接,不绕弯子。在文中指村民直接表达对黄文秀的怀疑。

2.围追堵截:把军队分成几路同时进行包围式的追击,将敌人堵截成几块,加以消灭。这里形象地写出黄文秀多次找班统茂做工作的情景。

3.五雷轰顶:比喻突然遭到巨大的打击。文中形容班氏听到黄文秀噩耗后的震惊和痛苦。

(五)文章主题

文章通过讲述黄文秀在百坭村担任第一书记期间的扶贫事迹,展现了她一心为民、勇于担当、无私奉献的高尚品质,歌颂了她为脱贫攻坚事业英勇献身的崇高精神,同时也反映了全国众多扶贫干部为实现脱贫目标所付出的努力和牺牲,表达了对他们的赞美和敬意。

二、教材内容详解

关键情节 详解

初入百坭村遇阻 村民因黄文秀年轻,对她存在不信任,或推说有事,或闭门不见。这一情节展现出扶贫工作开展初期面临的困难,也侧面反映出村民对扶贫工作的怀疑态度,为后文黄文秀努力改变村民看法做铺垫。

深入了解村情民意 黄文秀通过大量走访,绘制贫困户分布图。她不惧困难,用双脚丈量百坭村,体现出她工作的踏实认真,也为后续制定扶贫策略提供了依据,是她扶贫工作的重要基础。

推动砂糖橘产业发展 面对砂糖橘产业的诸多问题,黄文秀积极解决。她请技术员指导、修路、联系果商、建电商服务站等,展现出她解决问题的能力和实干精神,成功带动村民增收,使砂糖橘产业成为百坭村脱贫的关键产业。

加强党组织建设 带动党支部落实 “三会一课” 制度,建讲习所,提升村干部能力。这一举措增强了党组织的凝聚力和号召力,为脱贫攻坚提供了坚实的组织保障,体现了她对扶贫工作全面、深入的思考和推动。

心系村民生活点滴 黄文秀为村民解决生活中的各种问题,如帮村民申请补贴、贷款,关心孩子教育等,还随身携带村民所需物品。这些细节体现出她对村民的关怀,真正把村民的事放在心上,展现了她一心为民的情怀。

不幸因公殉职 黄文秀在回村途中遭遇洪水牺牲。她的牺牲令人悲痛,也更凸显出扶贫工作的艰辛和危险,以及她为扶贫事业的无私奉献精神,引发人们对她的缅怀和对扶贫干部群体的敬意。

三、核心问题质疑

1.黄文秀是如何赢得村民信任的?

黄文秀通过坚持不懈的努力赢得了村民信任。她主动找老支书请教,听取意见;面对村民的排斥,多次上门沟通,不怕困难;积极参与村民的生产生活,帮忙干活;学会当地语言,拉近与村民的距离。她用实际行动证明自己真心为村民做事,逐渐打开了村民的心扉,让村民看到她的诚意和决心,从而赢得了信任。

2.文章中多次描写黄文秀的穿着、背包等细节有什么作用?

这些细节描写展现了黄文秀的工作和生活状态。运动服和运动鞋方便她在山区行走,体现出她工作的艰苦和务实;双肩包里装着各种物品,表明她时刻心系村民,把村民的需求放在首位。这些细节使黄文秀的形象更加真实、丰满,让读者更深刻地感受到她一心为民的精神品质,增强了文章的感染力和表现力。

3.黄文秀的扶贫事迹对当代社会有什么意义?

黄文秀的事迹为当代社会树立了榜样。在个人层面,激励年轻人勇于担当,积极投身基层,实现自我价值;在社会层面,推动了脱贫攻坚事业的发展,她的成功经验为其他贫困地区提供了借鉴;在精神层面,她无私奉献、一心为民的精神弘扬了正能量,促进社会形成关爱他人、奉献社会的良好风尚,增强了社会凝聚力 。

《有为有不为》

一、教材知识清单

(一)文学常识

季羡林,中国著名的学者、作家、翻译家,在诸多领域成就斐然,其文学作品和学术成果影响深远。

(二)词语理解

1.行而宜之之谓义:出自韩愈,意思是行为适宜、恰当就叫做 “义” 。在文中用于解释 “义” 与 “宜”“应该” 之间的联系。

2.大逆不道:原指犯上谋反。现也指罪大恶极。文中用来形容在公共汽车上不给老人和病人让座这类小恶行为,虽程度未达此词本义,但以此强调其违背道德。

(三)文章主题

文章围绕 “有为有不为” 展开论述,探讨了判断 “应该做” 和 “不应该做” 之事的标准,通过列举生活中的小善小恶以及历史上的大善大恶事例,强调每个人都应明辨是非善恶,做到有为有不为,一旦犯错应及时回头,倡导人们秉持正确的道德准则行事。

二、教材内容详解

段落层次 内容概括 详细解读

开篇提出概念 阐述 “有为” 与 “有不为” 的定义,关键在于 “应该” 二字 直接点明主题,引出对 “应该” 含义的探讨,为后文论述奠定基础,让读者明确文章核心概念

探讨 “应该” 的含义 试图解释 “应该” 像 “义”,但未完全说清,提出诉诸良知良能可分辨是非善恶 从哲学、伦理学角度说明 “应该” 含义难以说清,转而寻求更通俗易懂的判断方式,引发读者思考判断标准的来源

举例说明善恶大小之别 列举公共汽车让座的小善小恶和文天祥的大善事例 以生活常见场景和历史著名人物事迹为例,让抽象概念具体化,帮助读者理解善恶大小的区别,以及这种区别在社会道德层面的体现

明确善恶大小的判断标准 指出对国家、人民、人类发展有利的是大善,反之是大恶;对人际关系、社会安定有利的是小善,反之是小恶 给出具体判断标准,使读者在面对各类行为时能依据此标准进行分析,增强文章的实用性和指导性

阐述小善小恶的联系 以贪污行为为例,说明小恶可能发展成大恶 强调小恶不可忽视,警示人们要重视日常行为中的小错误,避免其发展成严重后果,深化对善恶关系的认识

结尾表明希望 希望每个人做到有为有不为,犯错及时回头 总结全文,升华主题,向读者发出呼吁,倡导积极的行为准则和价值观

三、核心问题质疑

1.为什么说诉诸良知良能就能分辨清是非善恶?

良知良能是一般人内心固有的道德感知和判断能力。在日常生活中,人们凭借这种本能,能对很多行为产生直觉的判断。比如看到他人遭遇困难,内心会本能地产生同情和帮助的想法,这就是良知良能在起作用。虽然哲学和伦理学对是非善恶的判断可能较为复杂,但对于普通大众而言,依据内心的良知良能,能做出基本的、符合社会普遍道德规范的判断,从而知道什么事该做,什么事不该做。

2.大小善和大小恶之间的界限难以区分,在实际生活中该如何把握?

大小善和大小恶的界限确实存在模糊性,但在实际生活中,可从行为的影响范围和程度来把握。对国家、社会、人类发展产生重大影响的行为,如科技创新推动社会进步、危害国家安全等,相对容易判断善恶大小。对于一些日常小事,像在公共场合遵守秩序或插队这类行为,虽然看似是小行为,但从对他人和社会秩序的影响来看,遵守秩序利于社会和谐,属于小善;插队影响他人、破坏秩序,属于小恶。同时,还可以结合社会普遍的道德观念和法律法规来判断,当自己难以确定时,参考大众的道德评价和法律规定,有助于更准确地把握善恶界限。

《陋室铭》

一、文学常识

刘禹锡,字梦得,唐代文学家、哲学家。其诗文俱佳,与柳宗元并称 “刘柳”,与韦应物、白居易合称 “三杰” ,并与白居易合称 “刘白”。他的诗歌风格雄浑豪迈,散文简洁明快。《陋室铭》是其经典之作,采用托物言志的手法,通过对陋室的描绘,表达自己的高洁情操和安贫乐道的生活情趣。

二、原文翻译

山不在于高,有了神仙就出名。水不在于深,有了龙就显得有了灵气。这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。苔痕碧绿,长到阶上;草色青葱,映入帘里。到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,可以弹奏不加装饰的古琴,阅读佛经。没有奏乐的声音扰乱双耳,没有官府的公文使身体劳累。南阳有诸葛亮的草庐,西蜀有扬子云的亭子。孔子说:有什么简陋的呢?

三、重点实词

1.名:出名,著名。

2.灵:神奇;灵异。

3.斯:这。

4.惟:只。

5.馨:能散布很远的香气,这里指德行美好。

6.鸿儒:大儒,这里指博学的人。

7.白丁:平民,这里指没有什么学问的人。

8.调:调弄。

9.素琴:不加装饰的琴。

10.金经:指佛经(佛经用泥金书写)。

11.丝竹:琴瑟、箫管等乐器的总称,这里指奏乐的声音。

12.案牍:官府的公文。

13.劳形:使身体劳累。形,形体、身体。

四、重点虚词

1.之:

(1)用于主谓之间,取消句子独立性,如 “无丝竹之乱耳”“无案牍之劳形”。

(2)宾语前置的标志,如 “何陋之有”,正常语序为 “有何陋”。

2.于:

介词,表比较,“何陋之有” 中可理解为 “比”,意为 “有什么比这更简陋的呢”;五、重点句子

1.斯是陋室,惟吾德馨:

这是全文主旨句,通过强调 “德馨”,表明陋室不陋的原因在于主人品德高尚,点明文章托物言志的主旨。

2.苔痕上阶绿,草色入帘青:

运用对偶的修辞手法,描绘出陋室周围清幽雅致的环境,“上”“入” 二字使景色富有动态美,衬托出陋室的宁静与雅致。

3.谈笑有鸿儒,往来无白丁:

写出陋室主人交往之人皆为博学之士,从侧面反映出主人的高雅情趣和学识修养。

4.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形:

从反面描写,突出陋室生活的宁静闲适,与官场的嘈杂、忙碌形成鲜明对比,表达作者对这种生活的喜爱和对官场的厌恶。

5.孔子云:何陋之有?:

引用孔子的话作结,再次强调陋室不陋,以反问的形式增强语气,使文章更具说服力,同时也呼应前文 “惟吾德馨”。

六、中心思想

文章通过对陋室环境、交往人物和日常生活的描写,表达了作者高洁傲岸的情操和安贫乐道的生活情趣,借助对陋室的赞美,实则是在表达自己不与世俗同流合污,不追求功名利禄,坚守自我的人生态度。

七、现实意义

在当今物欲横流的社会,《陋室铭》所传达的精神仍具重要价值。它提醒人们不应过度追求物质享受,而要注重精神世界的丰富和品德修养的提升。面对纷繁复杂的诱惑,应保持内心的宁静和淡泊,坚守自己的原则和底线。同时,鼓励人们在平凡的生活中发现美好,积极乐观地面对生活,以高尚的品德和高雅的情趣塑造有意义的人生。

《爱莲说》

一、文学常识

周敦颐,字茂叔,北宋哲学家,是理学派开山鼻祖。他的哲学思想对后世影响深远,其文学作品以简洁而富有哲理著称。《爱莲说》以莲自喻,运用托物言志的手法,表达了作者对高洁品质的追求和对世俗的批判。

二、原文翻译

水上、陆地上各种草本木本的花,值得喜爱的非常多。晋代的陶渊明唯独喜爱菊花。从李氏唐朝以来,世人大多喜爱牡丹。我唯独喜爱莲花从积存的淤泥中长出却不被污染,经过清水的洗涤却不显得妖艳。(它的茎)中间贯通外形挺直,不生蔓,也不长枝。香气传播更加清香,笔直洁净地竖立在水中。(人们)可以远远地观赏(莲),而不可轻易地玩弄它啊。 我认为菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉!对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,人数当然就很多了!

三、重点实词

1.蕃:多。

2.独:只,仅仅。

3.染:沾染(污秽)。

4.濯:洗。

5.清涟:水清而有微波,这里指清水。

6.妖:美丽而不端庄。

7.蔓:生枝蔓。

8.枝:长枝节。

9.益:更加。

10.亭亭:耸立的样子。

11.植:竖立。

12.亵玩:靠近赏玩。亵,亲近而不庄重。

13.谓:认为。

14.隐逸:隐居的人。

15.君子:指品德高尚的人。

16.鲜:少。

四、重点虚词

1.之:

(1)用于主谓之间,取消句子独立性,如 “予独爱莲之出淤泥而不染”。

(2)结构助词,可译为 “的”,如 “水陆草木之花”。

2.而:

(1)连词,表转折,可译为 “却”,如 “出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

(2)表顺承,可不译,如 “温故而知新”。

五、重点句子

1.予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖:

这是文章的核心句,通过描写莲花在恶劣环境中仍保持高洁的品质,象征君子身处污浊世俗却能洁身自好、不随波逐流,也不刻意炫耀的美好品德。

2.中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉:

从莲花的形态、香气等方面进行描写,展现其正直、不攀附权贵、美名远扬、庄重自持的特点,进一步突出君子的高尚品质,也是作者所追求的理想人格。

3.菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也:

运用排比、比喻的修辞手法,将菊花比作隐士,牡丹比作富贵者,莲花比作君子,通过对比,突出莲花的独特品质,同时也表明作者对不同花所代表的品质的态度。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!:以感叹句结尾,通过对三种花受喜爱程度的对比,含蓄地批判了当时社会追名逐利、趋炎附势的不良风气,表达了作者对高洁品格的坚守和对这种社会现象的无奈与不满。

六、中心思想

文章通过对莲花形象和品质的描绘,歌颂了莲花坚贞高洁的品格,同时借花喻人,表达了作者不慕名利、洁身自好的生活态度,以及对追名逐利、趋炎附势的世态的批判。

七、现实意义

在现实生活中,《爱莲说》具有深刻的教育意义。它告诫人们要在复杂的社会环境中保持清醒的头脑,坚守道德底线,不被世俗的不良风气所侵蚀。鼓励人们追求高尚的道德品质,培养正直、廉洁、不攀附权贵的人格。在面对各种诱惑时,应像莲花一样保持自身的纯洁和独立,树立正确的价值观和人生观,积极为社会传递正能量,营造良好的社会风尚。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读