2024年各省市中考诗歌鉴赏真题全汇编(四)(pdf版,含解析)

文档属性

| 名称 | 2024年各省市中考诗歌鉴赏真题全汇编(四)(pdf版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 133.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 11:02:28 | ||

图片预览

文档简介

2024年各省市

中考诗歌鉴赏真题全汇编(四)

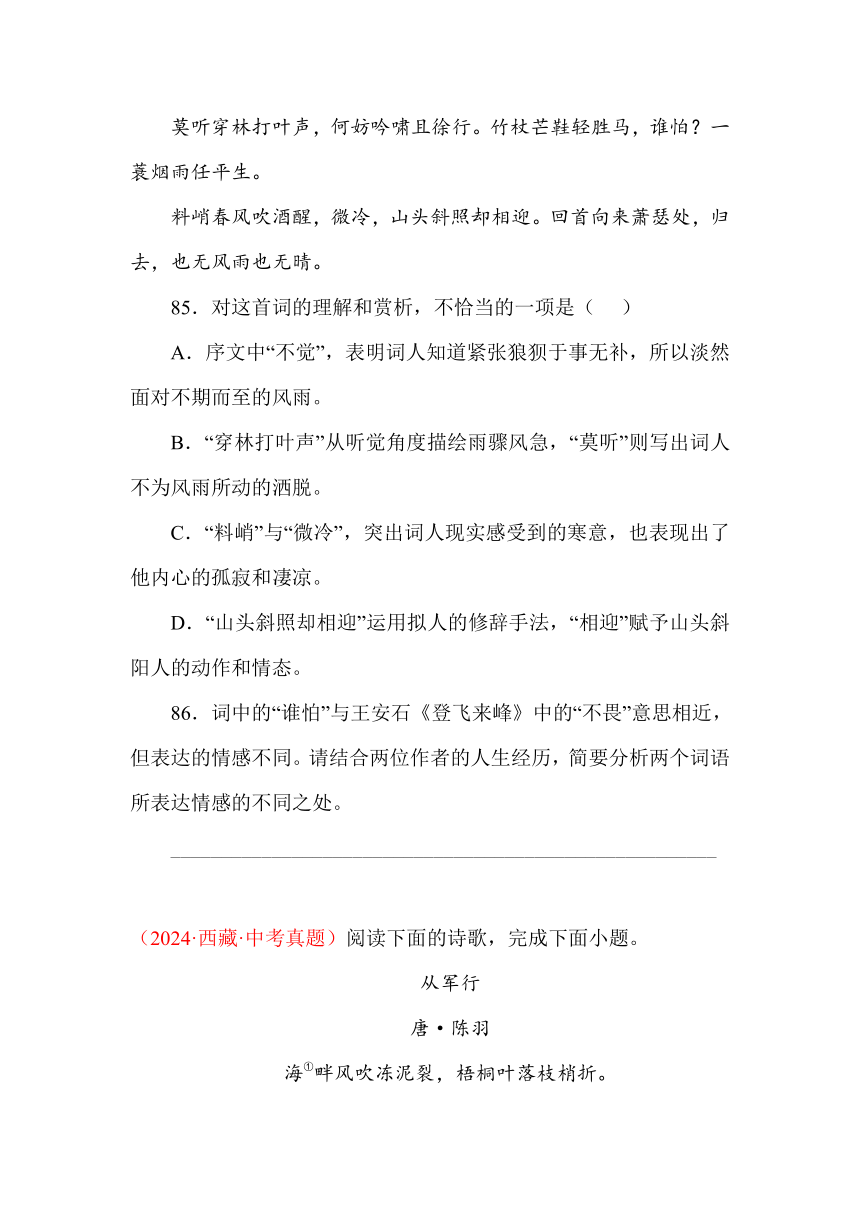

(2024·四川巴中·中考真题)阅读宋词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【乙】

卜算子·咏梅

宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

79.下列对两首宋词的理解不正确的一项是( )

A.【甲】词作于词人被贬黄州之时,描写了词人深夜漫步时的所见所感。

B.【甲】词中“缺月”“疏桐”“漏断”等意象连用,营造了万物静谧、寂寞清冷的氛围。

C.【乙】词上片,写梅花的生长环境,独自开放且无人欣赏,暖阳夕照,处境悲凉。

D.【乙】词作者对梅花情有独钟,本词以内心独白的抒情方式咏赞梅花,与众不同。

80.“诗缘情而托物”,请结合内容分析两首词表现手法的相同之处及作用。

______________________________________________________

(2024·四川资阳·中考真题)阅读下面的这首宋词,完成小题。

渔家傲·秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

81.下列对这首词的理解与分析,错误的一项是( )

A.“塞下秋来风景异”中的“风景异”,概括写出了塞下秋季与内地不同的风光。

B.“长烟落日”写出了塞外的荒凉与寂寥,“孤城闭”点明戍守边关将士无战事。

C.“燕然未勒”,揭示了词人范仲淹立志击退进犯的外敌、渴望建立军功的心理。

D.全词以军旅生活为题材,情与景相融合,气势宏大而雄伟,情调苍凉而悲壮。

82.“将军白发征夫泪”中的“泪”意蕴丰富,请结合全词简要分析。

______________________________________________________

(2024·贵州·中考真题)

减字木兰花①

[宋]卢炳

莎②衫筠笠。正是村村农务□。绿水千畦。惭愧③秧针出得齐。

风斜雨细。麦欲黄时寒又至。馌④妇耕夫。画作今年稔⑤岁图。

【注释】①选自《全宋词》。减字木兰花,词牌名。②莎:通“蓑”。③惭愧:难得,侥幸。④馌yè:给在田间劳动的人送饭,③稔rěn:谷物成熟。

83.下列场景与原词内容最相符的一项是( )

A.草蓑竹笠湿 B.田间稚子嬉

C.风雨麦已黄 D.寒风雪又至

84.词中“□”处,有人推测是“时”字,有人推测是“急”字,你赞同哪种观点?请联系全词内容阐述理由。

______________________________________________________

(2024·云南·中考真题)阅读下面宋词,完成下面小题。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

85.对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.序文中“不觉”,表明词人知道紧张狼狈于事无补,所以淡然面对不期而至的风雨。

B.“穿林打叶声”从听觉角度描绘雨骤风急,“莫听”则写出词人不为风雨所动的洒脱。

C.“料峭”与“微冷”,突出词人现实感受到的寒意,也表现出了他内心的孤寂和凄凉。

D.“山头斜照却相迎”运用拟人的修辞手法,“相迎”赋予山头斜阳人的动作和情态。

86.词中的“谁怕”与王安石《登飞来峰》中的“不畏”意思相近,但表达的情感不同。请结合两位作者的人生经历,简要分析两个词语所表达情感的不同之处。

______________________________________________________

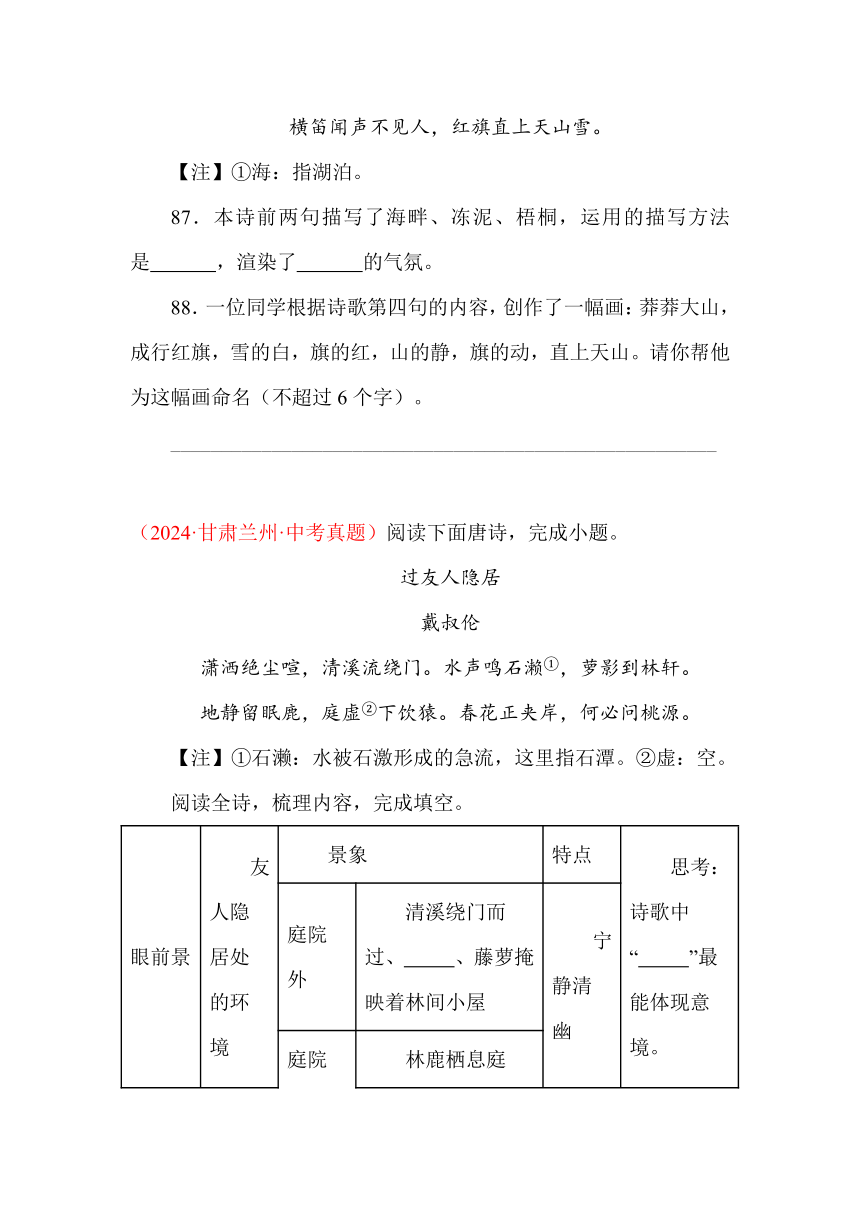

(2024·西藏·中考真题)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

从军行

唐·陈羽

海①畔风吹冻泥裂,梧桐叶落枝梢折。

横笛闻声不见人,红旗直上天山雪。

【注】①海:指湖泊。

87.本诗前两句描写了海畔、冻泥、梧桐,运用的描写方法是 ,渲染了 的气氛。

88.一位同学根据诗歌第四句的内容,创作了一幅画:莽莽大山,成行红旗,雪的白,旗的红,山的静,旗的动,直上天山。请你帮他为这幅画命名(不超过6个字)。

______________________________________________________

(2024·甘肃兰州·中考真题)阅读下面唐诗,完成小题。

过友人隐居

戴叔伦

潇洒绝尘喧,清溪流绕门。水声鸣石濑①,萝影到林轩。

地静留眠鹿,庭虚②下饮猿。春花正夹岸,何必问桃源。

【注】①石濑:水被石激形成的急流,这里指石潭。②虚:空。

阅读全诗,梳理内容,完成填空。

眼前景 友人隐居处的环境 景象 特点 思考:诗歌中“ ”最能体现意境。

庭院外 清溪绕门而过、 、藤萝掩映着林间小屋 宁静清幽

庭院内 林鹿栖息庭院、猿猴下树饮水

心中情 结尾以用典、反问的手法,表达了诗人 之情。

(2024·甘肃·中考真题)赏析古诗,完成对话。

戏问花门酒家翁

岑参

老人七十仍沽①酒,千壶百瓮花门②口。

道旁榆荚巧似钱,摘来沽酒君肯否?

【注释】①沽:买或卖。首句的“沽”是卖的意思,末句的“沽”是买的意思。②花门:即花门楼,凉州(今甘肃武威)馆舍名。

90.读对话,填空

小文:这是一首别具一格的抒情小诗。诗人来到凉州城中,看到了(1)“ ”的春色和老人(2)“ ”的场面。

小逸:此情此景堪称盛唐时期千里河西的一幅生动的风俗画。从字里行间可以感受到边塞百姓(3) 的生活。

小文:最有情趣的是,诗人与卖酒老翁开玩笑:(4)

小逸:诗人是“戏问”,你觉得老翁会如何“戏答”呢?

小文:我想,老翁会说:(5)

(2024·甘肃临夏·中考真题)阅读下面两首诗,完成题目。

【甲】月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

【乙】秦州杂诗①(其一)

杜甫

满目悲生事,因人作远游。迟回度陇怯,浩荡及关愁。水落鱼龙②夜,山空鸟鼠③秋。西征问烽火,心折此淹留。

【注释】①秦州:甘肃天水古称。安史之乱后,杜甫弃职携眷西行,客居秦州三个月,写下著名的《秦州杂诗二十首》。【甲】诗也写于秦州。②鱼龙:指鱼龙川,今名北河。③鸟鼠:指鸟鼠山,位于今甘肃渭源县。与“鱼龙”指代秦州境内山水。

91.安史之乱使杜甫弟兄分散,【甲】诗从 两个感官角度描写了笼罩着悲凉气氛的边地秋夜之景,【乙】诗则借 两个地名来表现秋的肃杀凄凉,暗示秦州也不是乐土。

92.两首诗创作背景相同,请简要说说抒发了杜甫怎样的情感。

______________________________________________________

(2024·宁夏·中考真题)阅读回答问题。

明嘉靖十八年(1539年),宁夏巡抚杨守礼奏请朝廷,决心修筑赤木口关墙,重新设防。赤木口关墙动工之际,杨守礼到现场巡视,并赋诗一首,记录了当时的情景,诗曰:

登贺兰山修赤木口

晓登赤木口,万壑怒生风。

良马犹惊险,衰身欲堕空。

筹边不计苦,净虏岂言功。

沙里三杯酒,出山见月东。

杨守礼(1484—1555),字秉节,号南涧,山西人,明朝正德六年(1511)进士,官至兵部尚书、太子少保。

93.(1)下面对诗歌理解错误的一项是( )

A.首联用拟人的修辞手法,一个“怒”字赋予风以人的情态,写出了狂风在群山万壑中奔腾的气势,突出了风的强劲。

B.颔联中的“惊”“堕”二字描写了在赤木口良马也受到惊吓,诗人也好像要坠崖,侧面描写出赤木口关地势的险要。

C.颈联用“不计苦”“岂言功”直接抒情,表明心意。尾联借用酒与月,将慷慨豪迈之中的悠然洒脱之情进行了抒发。

D.这首诗即景抒情,写筹建边关,表达抗敌的情怀。语言简洁而富有韵味,情感悲怆,营造出了痛苦伤悲的苍凉之境。

(2)这首诗塑造了一个怎样的诗人形象?请简要赏析。

______________________________________________________

(2024·新疆·中考真题)

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

94.对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.一二句用比喻和夸张渲染战前敌军压境、我车严阵以待的危急形势和紧张气氛。

B.三四句分别从视觉和听觉写出战争规模大、战斗持续久,正面写出战争的悲壮。

C.最后两句用燕昭王招揽贤士的典故,含蓄表达将士们舍身忘死报效朝廷的决心。

D.这首诗把一场战争高度集中在昼夜的时间里加以表现,构思奇特,想象丰富。

(2024·河北·中考真题)学习九年级下册“课外古诗词诵读”《定风波》时,小冀同学查找了一些资料。请阅读下面文字,完成下面小题。

定风波①苏轼

三月七日②,沙湖③道中遇雨,雨具先去④,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸⑤且徐行。竹杖芒鞋⑥轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭⑦春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟⑧处,归去,也无风雨也无晴。

词人出游遇雨,却不慌不忙,在雨中吟咏长啸,聆听雨韵,思索人生。那“穿林打叶”的风雨,可以不去留意,把它们当作背景音乐;那料峭的春风,最多不过把酒吹醒,让人感到微冷而已。胸怀坦荡,可以包容天地,听任自然。这样,无论是风吹雨打,还是阳光照耀,都能随遇而安。人生何尝不会“栉风沐雨”?只要坚守自己的精神世界,顺境不骄,逆境不惧,就会少些烦恼,多些宁静和快乐。作者以风趣幽默的笔调,写出途中遇雨的所感所思,表现了乐观旷达的生活态度。

①选自《东坡乐府笺》卷二(上海古籍出版社2009年版)。定风波,词牌名。②〔三月七日〕宋神宗元丰五年(1082)的三月七日,这时苏轼被贬居黄州(今湖北黄冈)。③(沙湖)在黄州东南三十里处。④〔雨具先去〕有人带雨具先走了。⑤〔吟啸〕高声吟咏。⑥(芒鞋)草鞋。⑦(料峭)形容微寒。⑧(萧瑟)指风雨吹打树木的声音。

资料夹 资料一: [甲] 苏子瞻以诗得罪,贬黄州。[乙] 子瞻在黄州及岭表①每旦起不招客相与语则必出而访客;所与游者,亦不尽择。[丙] 东坡在黄,即坡之下,种稻为田五十亩,自牧一牛。 (选自《苏东坡轶事汇编》)①(岭表)古地区名。即岭南、岭外。

资料二: 黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间。 (选自《东坡志林》)

资料三: 公幅巾①芒屩②,与田父野老相从溪谷之间,筑室于东坡。 (选自《东坡乐府笺》)①〔幅巾〕裹头用的丝巾。②〔芒屩〕芒,一种多年生草本植物,可用以编织草鞋。屏,草鞋。

资料四: 尝与孙绰①等泛海,风起浪涌,诸人并惧,安②吟啸自若。 (选自《晋书》)①〔孙绰〕东晋文学家。②〔安〕即谢安,东晋政治家。死后追赠为太傅。

95.解释下列句子中划线点的词语。

(1)一蓑烟雨任平生(《定风波》)

(2)亦不尽择(资料一·乙)

(3)与田父野老相从溪谷之间(资料三)

(4)诸人并惧(资料四)

96.下列对“资料一·乙”中画线语句的断句,正确的一项是( )

A.子瞻在黄州/及岭表每旦起/不招客相与/语则必出而访客

B.子瞻在黄州及岭表/每旦起/不招客相与语/则必出而访客

C.子瞻在黄州/及岭表/每旦起不招客/相与语则必出而访客

D.子瞻在黄州及岭表/每旦起不招/客相与语/则必出而访客

97.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)已而遂晴,故作此词。(《定风波》)

(2)黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间。(资料二)

98.从小冀同学查找的资料看,苏轼号“东坡居士”的原因可能是什么?

______________________________________________________

99.“回首向来萧瑟处”中的“回首”有两个意思,请写出来。

______________________________________________________

100.苏轼在风雨中“吟啸”,谢安在风浪中“吟啸”。他们在困境中的做法给了你什么启示?

______________________________________________________

(2024·山西·中考真题)请赏读下面这幅书法作品,选用其中合适的四字词语,填入诗句点评的空缺处。

101.填空

诗句:身不得,男儿列,心却比,男儿烈。(秋瑾《满江红》)

点评:写出了词人不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出______的“竞雄”精神。

(2024·吉林长春·中考真题)

102.朱自清在《经典常谈》中写道:“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。”这一观点在杜甫《春望》中是如何体现的?

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

______________________________________________________

参考答案及解析

79.C 80.表现手法:托物言志。【甲】词借孤鸿表明个人志趣,表现作者不与世俗同流合污,高洁自持,对理想的坚守。【乙】词中词人以梅喻人,梅花纵使凋落于地,马踏车碾成为尘埃,仍是香气不改,精神犹在。表现了词人独立不倚,坚持正义,不与世俗同流合污的高洁志趣。

【解析】79.本题考查诗歌内容的理解和分析

C.在乙词中提到“更着风和雨”,这里说的是梅花所处的环境是风雨交加的,而不是“暖阳夕照”;

故选C。

80.本题考查分析表现手法和对比阅读。

甲词中,苏轼通过对孤鸿这一形象的细致刻画来抒发自己的情感和表达自己的志向。词中孤鸿“惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,孤鸿的孤独、寂寞以及它的高洁(拣尽寒枝不肯栖)与词人在被贬黄州后的心境和他坚守自我、不随波逐流的品格相呼应,因此这里运用的是托物言志的手法。

在乙词里,陆游以梅花作为寄托情感和表达志向的载体。梅花生长在“驿外断桥边”,无人欣赏且遭受“风和雨”的侵袭,但它“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故”,梅花在恶劣环境中独自开放,不与百花争艳,即使凋零化为尘土依然香气不变,这与词人自身的境遇和他坚持正义、不同流合污的高洁志趣相契合,所以也是托物言志的手法。

甲词中托物言志的作用:孤鸿的“缥缈”“惊起”“有恨无人省”“拣尽寒枝不肯栖”等特征,反映出苏轼被贬黄州后内心的孤独、惆怅以及他在困境中对自己理想和人格的坚守。孤鸿就像是苏轼的化身,它在世间独自徘徊,不被人理解,却依然保持着自己的高洁,这种高洁就是不与世俗同流合污。通过对孤鸿这一形象的塑造,苏轼将自己内心复杂的情感和对人生的态度寄托其中,生动地展现了他在困境中坚守自我、不愿随波逐流的高洁志趣。

乙词中托物言志的作用:梅花所处的环境恶劣,“驿外断桥边”“寂寞开无主”“更着风和雨”,这象征着词人在现实生活中所处的艰难处境。而梅花“无意苦争春,一任群芳妒”体现了它不与世俗争名逐利的品质,“零落成泥碾作尘,只有香如故”则进一步强调了梅花即使在遭受磨难后依然保持着自己的本质和香气,这与词人在复杂的社会环境中坚持正义、保持自身高洁品格的精神相一致。以梅花喻人,把梅花的遭遇和品格与词人的经历和理想相结合,深刻地表现了词人独立不倚、坚持正义、不与世俗同流合污的高洁志趣,使词人的情感和志向得到了含蓄而又深刻的表达。

81.B 82.示例:①思乡之愁:“浊酒一杯家万里”,将士们离家万里,只能借一杯浊酒来寄托思乡之情,“泪”中饱含着对家乡亲人的深深思念。②报国之志与无奈之情:“燕然未勒归无计”,他们渴望像窦宪那样在燕然山刻石记功,建立军功,但战争尚未胜利,归家无期,这种壮志未酬的无奈与痛苦,也通过“泪”体现出来。③戍边之苦:“四面边声连角起”“羌管悠悠霜满地”,边地的凄凉环境,号角声、羌笛声的萦绕,以及满地的寒霜,都渲染出戍边生活的艰苦,“泪”中也有对这种艰苦生活的感慨。

【导语】《渔家傲 秋思》是范仲淹边塞词的经典之作。上阕描绘塞下秋景,“风景异” 统领,衡阳雁去、边声连角、千嶂孤城、长烟落日,勾勒出雄浑又肃杀的画面,尽显边地荒寒与战事紧张。下阕直抒胸臆,一杯浊酒难消万里乡愁,燕然未勒归期无望,羌管与霜更添愁苦,尽显将士思乡与报国的矛盾,悲壮深沉,读来令人动容 。

81.本题考查理解诗句内容。

B.“孤城闭” 并非点明戍守边关将士无战事,而是显示出戒备森严,暗示了当时边境局势的紧张,敌军可能随时来袭,所以才紧闭城门,加强防范。故B项错误。故选B。

82.本题考查赏析诗句及情感。

全词开篇 “塞下秋来风景异”,描绘出塞外边地秋季不同于中原的肃杀荒凉景象,“衡阳雁去无留意”,连大雁都毫无留恋地离开,侧面烘托出环境的恶劣。“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭”,四面边声伴着军中号角响起,重重山峦中,孤城紧闭,长烟袅袅、落日西垂,营造出紧张压抑的氛围,暗示了战争的严峻形势,这便是戍边将士所处的环境,如此艰苦,自然让他们流下戍边艰苦的泪。

“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”,将士们端起一杯浊酒,心中涌起对万里之外家乡的思念,但因为尚未建立军功,战争还未胜利,归乡遥遥无期。这种对家乡亲人的深深思念,只能借酒消愁,却又无法排解,故而流出思念之泪。同时,他们渴望像窦宪那样在燕然山刻石记功,击退外敌,建立军功,可现实却让他们壮志难酬,这种对国家的热爱,对胜利的渴望,与当下无法归家的无奈交织,也是“泪”的来源。

“羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪”,在悠悠羌笛声与满地寒霜的映衬下,将士们难以入眠,将军因长期操劳,白发已生,征夫们也流下了眼泪。这泪综合了戍边的艰苦、对家乡的思念、对国家的热爱以及壮志未酬的无奈,生动地展现出词人对战争给人们带来苦难的厌恶与无奈,以及浓烈的思乡情怀。

83.C 84.示例:赞同“急”字,能展现农民劳作的辛勤,也能凸显农忙时节的紧张气氛。

【解析】83.本题考查诗词内容理解与辨析。

A.“草蓑竹笠湿”:意思是用草编制的蓑衣和竹子做的斗笠是潮湿的。但原词中未提到蓑衣斗笠潮湿这一细节,不符合原词内容;

B.“田间稚子嬉”:指在田间有小孩子玩耍嬉戏。原词主要描写的是农忙场景,没有关于小孩子在田间玩耍的表述,不符合原词内容;

C.“风雨麦已黄”:描绘了麦子在风雨中成熟的景象。在这里,“风雨麦已黄”可能意味着麦子在经历风吹雨打之后已经成熟,到了收获的时候。与原词中“风斜雨细。麦欲黄时寒又至”“麦欲黄时”指的是小麦即将成熟的时候,然而,“寒又至则”表示在这个时候,天气又变冷了。这可能会对接下来的农作物生长造成一定的影响。这两句话都体现了麦子将要变黄的情景,与原词内容最相符;

D.“寒风雪又至”:说的是寒冷的风和雪再次到来。原词只是说寒冷的风和雪再次到来,并未提及下雪,不符合原词内容;

故选C。

84.本题考查诗歌炼字。

上阕描绘了农民们身披蓑衣头戴斗笠忙于农事,秧苗出得整齐的场景,体现了农事的繁忙。下阕写风斜雨细,麦将黄时又遇寒,送饭的农妇和耕地的农夫,共同构成了一幅为今年丰收努力的画面。

“莎衫筠笠。正是村村农务”的意思是,农民们身披蓑衣,头戴斗笠在田间紧张地忙碌着,这正是家家户户农忙的时节。“急”字更能凸显农忙时节的紧张气氛,与上下阕的整体氛围相契合,生动地展现出农民们抢农时、忙生产的急切心情。而“时”字相对较为平淡,不能很好地突出农忙时的紧迫之感。故推测是“急”字。

85.C 86.①《定风波》作于宋神宗元丰五年(1082)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。“谁怕”侧重于表达苏轼在逆境中对人生的感悟和超脱。

②《登飞来峰》为王安石三十岁时所作。他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗,是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。“不畏”侧重于表达王安石在追求政治理想过程中对困难和阻碍的勇敢面对。

【解析】85.本题考查对诗歌内容的理解与分析。

C.“料峭”与“微冷”主要是写自然环境的寒意,而非突出词人内心的孤寂和凄凉。这首词主要表达的是词人旷达超脱的胸襟,虽然经历风雨,但并不在意,体现的是一种超然的心境,并非是内心孤寂凄凉。

故选C。

86.本题考查比较阅读。

苏轼的《定风波》中的“谁怕”和王安石的《登飞来峰》中的“不畏”虽然都表达了一种勇敢面对困难和挑战的态度,但由于两位作者的人生经历不同,这两个词语所表达的情感也有所区别。

苏轼的“谁怕”是作于自己被贬黄州时,在描述自己在雨中漫步时的情景,即使没有雨具,也不觉得狼狈,反而有一种超然物外的洒脱。这反映了苏轼一生多次遭遇政治风波,被贬谪的经历,但他始终保持乐观豁达的心态,不为外界环境所左右。他的这种态度在他的诗词中表现得淋漓尽致,即使在逆境中也能保持一颗平和的心,展现出一种超脱世俗的豁达。

王安石的“不畏”则是在表达他攀登飞来峰时的决心和勇气。“浮云遮望眼”,用典。据吴小如教授考证,西汉人常把浮云比喻奸邪小人。王安石在推行变法过程中遇到了极大的阻力和困难,“不畏”体现出他为实现政治理想而不畏艰险、敢于挑战的决心和勇气,“不畏浮云遮望眼”这反映了王安石作为一位政治改革家力图改变北宋积贫积弱的局面的坚定和果敢。

总的来说,苏轼的“谁怕”更多地表达了一种在逆境中个人心态上的超然和洒脱,而王安石的“不畏”则更多地体现了一种在追求政治理想过程中行动上的坚定和勇敢。

87. 环境描写 寒冷、萧瑟、凄苦 88.天山红旗图

【解析】87.本题考查对诗歌意象和意境的分析概括。

(1)“海畔风吹冻泥裂,梧桐叶落枝梢折”意思是:天山脚下寒风劲吹,湖边的冻泥纷纷裂开,梧桐树上的叶子已经刮光,枝梢被狂风折断。这两句诗描绘了海边泥土冻裂、树叶凋零的场景,所以是环境描写。

(2)本诗前两句“海畔风吹冻泥裂,梧桐叶落枝梢折”描写了海畔、冻泥、梧桐,其中“裂”“折”等词可见描写风的力度之大,天气的寒冷。通过描绘海畔的风将冻泥吹裂,梧桐的叶子掉落、枝梢折断的景象,展现出环境的恶劣和严酷,给人一种冰冷、孤寂和充满苦难的感受,所以说渲染了冬日萧瑟、寒冷、凄苦的气氛。

88.本题考查对诗歌画面的概括。

“红旗直上天山雪”形象地写出天山白雪的映衬下,一行红旗正在向峰巅移动的壮丽景象。画面描绘了莽莽大山、成行红旗,雪的洁白与旗的鲜红形成鲜明对比,山的静谧与旗的动感相互映衬,整个画面气势磅礴,生动展现了“红旗直上天山雪”的壮丽景象。考虑到命名需要简洁而富有意境,同时不超过六个字,我建议可以命名为“雪山红旗图”或“红旗映雪图”。这两个名字都紧扣画面主题,既体现了画面的主要元素——雪山和红旗,又传达了画面的动感和气势。

89. 桃源 急流发出悦耳声音 对友人清静、闲逸、超脱的隐居生活的艳羡之情。

【详解】本题考查诗歌赏析。

(1)本题考查内容理解。诗人跨过溪水,来到了朋友隐居的庭院。庭院空旷而幽静,甚至能引来林鹿栖息,猿猴下树,这些平日机灵警惕的动物,在这里可以放下警惕,用纯粹自然的状态生活。诗人站在庭院中,回望门前的溪水,看到溪水两岸的春花正在盛放,姹紫嫣红,清香扑鼻,沿着溪流,绵延到目光所不及的地方。置身其间,诗人恍然如醉,觉得这里正如“桃花源”一般,远离红尘喧嚣,持守纯真恬淡,体悟天人合一。因此“桃源”二字,最能表现意境。

(2)本题考查内容理解。

根据“庭院外”的提示,找到“潇洒绝尘喧,清溪流绕门。水声鸣石濑,萝影到林轩”,结合诗意“超逸绝俗的你远离喧嚣的红尘,清澈的溪水在门前蜿蜒流去。叮咚水声由溪水冲击着石头发出;藤萝枝蔓掩映着林中的小屋”和题干“清溪绕门而过、 、藤萝掩映着林间小屋”提示,可知,此处填:急流发出悦耳声音。

(3)本题考查思想感情。

首句“潇洒绝尘喧”可见友人隐居之所远离尘喧,非常清幽,体现友人居所与尘世喧嚣隔绝的特点,而“清溪流绕门”的绿水环绕居所的场景让人在美丽中又感受到清幽宁静。“水声鸣石濑”则以动写静,也表现了环境的幽静。“庭虚下饮猿”表现出空旷的庭院下猿猴饮水的场景,表现出自然的安闲。最后一句“春花正夹岸,何必问桃源”以用典和反问表示出:此景甚美,不必再去寻找桃花源的心情,强调此地胜过了桃源的意思。据此分析可知,表达了对友人清静、闲逸、超脱的隐居生活的艳羡之情。

90. (道旁)榆荚巧似钱 (七十仍)沽酒 安乐(幸福、美好) (道旁榆荚巧似钱,)摘来沽酒君肯否?(榆钱也是钱,用榆钱换你的酒可以吗?) 示例:请你一壶又何妨!(你的钱是假钱,我的酒可是真酒。)(符合语境即可)

【详解】本题考查诗歌内容理解。

第二空、第三空:“老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口。”这首小诗的前两句是说,这位老人家七十岁了仍然在卖酒,将上千个酒壶和酒瓮摆放在花门楼口。诗的开头两句纯用白描的手法,从花门楼前酒店落笔,如实写出老翁待客、美酒飘香的情境。这可以算得上是盛唐时代千里河西的一幅生动感人的风俗画,字里行间烘托出边塞安定,闾阎不惊的时代气氛,故第二空诗人看到的场面填:(七十仍)沽酒;第三空诗人感受到边塞百姓生活填:安乐(幸福、美好)。

第一空、第四空:“道旁榆荚仍似钱,摘来沽酒君肯否?”小诗的后两句是说,道路旁的榆荚看起来很像一串串铜钱,我摘下来用它买酒您可卖否?这两句诗人不是索然寡味的实写付钱买酒的全过程,而是在偶见春色的刹那之间,立即从榆荚形似钱币的外在特征上抓住了动人的诗意,用轻松诙谐的语调问那位当垆沽酒的七旬老翁:“老人家,摘下一串白灿灿的榆钱来买您的美酒,你肯不肯呀?由“道旁榆荚巧似钱”可知诗歌描写的是春季景色,故第一空填:道旁榆荚巧似钱。第四空诗人与卖酒老翁开玩笑的诗句填:(道旁榆荚巧似钱,)摘来沽酒君肯否?(榆钱也是钱,用榆钱换你的酒可以吗?)

第五空:考查拓展运用。题干要求填写老翁“戏答”。此诗写诗人在春光初临的凉州城中,对卖酒老人的诙谐戏问,展现出盛唐时代人们乐观、开阔的胸襟。根据主题和诗歌诙谐、幽默的格调,合理想象,填写符合语境的内容即可。

示例:一壶美酒迎贵客,榆钱一串也无妨。

91. 视觉、听觉 鱼龙、鸟鼠 92.两首诗都抒发了杜甫对安史之乱中人民饱受艰难困苦的忧虑关怀之情,对身处战乱、兄弟离散的忧虑、牵挂和思亲之情,对自身辗转漂泊、老病无成的伤感之情,以及渴望安宁、向往和平的愿望。

【解析】91.本题考查诗歌内容理解。

第①空:根据“戍鼓断人行,边秋一雁声(戍楼上的更鼓声断绝了人行,秋夜的边塞传来了孤雁哀鸣)”可知,“戍鼓”即边塞驻军的鼓声,其声悲壮而沉重。“边秋一雁声”则通过视觉和听觉的结合,进一步增强了悲凉的气氛。诗人选取了一只孤雁在秋空中悲鸣的意象,与“戍鼓”相互映衬,形成了一幅荒凉而悲戚的画面。由此可知感官角度是:视觉和听觉。

第②空:根据“水落鱼龙夜,山空鸟鼠秋。”可知,借“鱼龙”和“鸟鼠”两个地名来表现秋的肃杀凄凉。这里的“鱼龙”和“鸟鼠”都是秦州地区的地名,诗人通过这两个地名,以及“水落”和“山空”的描绘,展现了秦州秋季的荒凉和萧条。这样的景象与“秋”的季节特点相结合,进一步加深了诗的悲凉氛围,暗示秦州也不是乐土。

92.本题考查诗歌情感主旨。

甲诗首联即突兀不平,题目是“月夜”,作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景:路断行人,戍鼓声声,孤雁哀鸣。接下来从视听角度描绘了边塞的荒凉冷落。最后写兄弟因战乱而离散,居无定处,杳无音信,生死未卜。尾联点题,“寄书长不达”,音讯隔绝,久未通音信。

乙诗开篇两句即言所见,蕴含了诗人对国事的忧虑和对家事的伤心。接着两句写初到秦州时所见景色,水落鱼龙夜,山空鸟鼠秋,秦州地近边塞,其景萧瑟荒凉。最后两句写诗人西眺秦州,心为之“折”,壮志难酬,报国无门,只有对景伤叹。由此可知,抒发了杜甫对故乡的思念,对亲人的忧虑,以及身处乱世,报国无门的无奈与感慨。两首诗都表达了对战乱的厌恶和期望和平的愿望。

93.(1)D

(2)示例一:这首诗塑造了一个心系国家的巡抚形象。他重修关口之志坚定,早出晚归,身涉险境,尽职尽责,为国操劳;诗人有豪情壮志,不计辛苦,不慕名利,令人感佩。

示例二:诗人杨守礼想要修建固若金汤的赤木口关,让外敌无法入侵国土。他是一个尽职尽责,不怕艰难,一心为国,不求回报的巡抚。

【详解】(1)本题考查对诗歌内容的理解。

D.这首诗语言简洁而富有韵味,情感豪迈,营造出了险峻辽阔的雄壮之境。本项的“情感悲怆,营造出了痛苦伤悲的苍凉之境”分析不当,

故选D。

(2)本题考查分析人物形象。

“晓登赤木口,万壑怒生风”,作者为了勘察地形,晨登关口,所经之处万壑生风,由此可见诗人是个心系国家、尽职尽责、为国操劳的人;

“筹边不计苦,净虏岂言功”,在诗人看来,守边不计辛苦,“净虏”更不言功,由此可见诗人是个不计辛苦、不慕名利的人;

“沙里三杯酒,出山见月东”,诗人到现场巡视时,他在沙地用过餐酒,出山月已东升,由此可见他是一个具有豪情壮志的人。

《登贺兰山修赤木口》是明朝杨守礼所作,写筹建边关,塑造了一个尽职尽责、为国操劳的巡抚形象,表达了报效国家的豪迈情怀。

94.B

【详解】本题考查诗歌内容理解赏析。

B.“正面写出战争的悲壮”有误,三四句“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意为:号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。诗人没有直接描写短兵相接的战争场面,而是从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛,衬托出战地悲壮、凝重的场面,侧面写出战争的悲壮;

故选B。

95.(1)任由、任凭 (2)挑选(3)跟随(4)害怕,恐惧 96.B 97.(1)过了一会儿天晴了,因此做了这首词。

(2)(离)黄州东南三十里是沙湖,又叫螺师店。我在那里买了田地。 98.(1)“东坡”是作者耕种、放牧之地;(2)是作者居住的地方。(3)是作者淡泊名利的精神的象征。 99.(1)表面意思:回望方才的遇雨之处;(2)深层含义:对自己平生经历过的宦海风波的感悟和反思。 100.示例1:苏轼的“吟啸”告诉我们:要有不畏惧困难的精神,要有乐观豁达的胸襟。

示例2:谢安的“吟啸”告诉我们:遇事要沉着冷静,临危不乱。

【解析】95.本题考查理解文言重点词语意思。

(1)句意为:一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。任:任由、任凭。

(2)句意为: 交往的人也不怎么挑选。择:挑选。

(3)句意为:和乡间老农一起跟随着在山溪野谷中游历。从:跟随。

(4)句意为:许多人都害怕。惧:害怕,恐惧。

96.本题考查断句的能力。根据文言文断句的方法,可先梳理句子大意,然后依据句子意思进行断句。再结合语法结构辅助断句。

句意为:轼在黄州和岭南时,每天早上起来,如果不是召唤人来和他聊天,就一定会出门拜访客人。

其中“子瞻在黄州及岭表”交代了苏轼居住的地点,“每旦起”交代了时间,“不招客相与语”“则必出而访客”则是叙述苏轼的日常生活情境。

断句为:子瞻在黄州及岭表/每旦起/不招客相与语/则必出而访客。

故选B。

97.本题考查文言语句翻译的能力。可以采取直接翻译和意译相结合的方法。同时注意一些特殊文言现象的准确理解与翻译。句中重点词语有:

(1)已而:不久、过了一会儿;遂:就;晴:放晴;故:所以;作:写;此:这。

(2)为:是;亦:也;曰:叫做;予:我;买:购买;其:那里。

98.本题考查分析概括能力。

依据资料一[丙]文中“东坡在黄,即坡之下,种稻为田五十亩,自牧一牛”可知,这表明“东坡”是作者日常耕种田地、放牛的地方。

依据资料三“筑室于东坡”可知,这是作者建造房屋居住的地方。

依据资料一[甲]“ 苏子瞻以诗得罪,贬黄州”,资料三“与田父野老相从溪谷之间”可知,这是被贬居此地后和志同道合的人一起游历的地方,表现了作者不慕荣利、旷达自适的高尚品质。据此,注意整理概括即可。

99.本题考查分析概括能力。

写作背景:这首记事抒怀之词作于宋神宗元丰五年(1082)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

“回首向来萧瑟处”句意是回头望一眼走过来遇到风雨的地方。这是作者独自欣赏景色遇到的雨后之景。

依据写作背景可知,这是作者在雨中游历的感悟。感悟到自己遭遇不公的待遇。“雨”象征着自己平生所经历过的为官经历和波折。

100.本题考查主题理解能力。

依据苏轼的《定风波》中“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”诗歌意思可知,作者在雨中边走边吟咏长啸,这是诗人内心情感的迸发和外在的表现。抒发了诗人对前途艰难的无所畏惧、泰然自若的态度。

示例:苏轼的人生态度,告诉我们:即使遭遇困难,也要保持乐观的心态,迎难而上,勇于挑战。

依据资料四“尝与孙绰等泛海,风起浪涌,诸人并惧,安吟啸自若”句意可知,谢安乘船遇到风浪也无所畏惧,泰然处之。

示例:生活中无论遇到什么事情,都要保持冷静的头脑,镇定自若,思考解决的办法,才是解决问题的正确方式。

【点睛】参考译文:

《定风波》:三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天晴了,因此做了这首词。

不用注意那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏长啸着,一边悠然地行走。拄竹杖曳草鞋轻便胜过骑马,这都是小事情又有什么可怕?一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。

春风微凉,将我的酒意吹醒,身上略略微微感到一些寒冷,看山头上斜阳已露出了笑脸。回头望一眼走过来遇到风雨的地方,回去,不管它是风雨还是放晴。

资料一:

[甲]苏东坡字子瞻,凭借(自己写的)一首诗歌获得罪过。被贬到黄州。

[乙]苏轼在黄州和岭南时,每天早上起来,如果不是召唤人来和他聊天,就一定会出门拜访客人。交往的人也不怎么挑选。

[丙]苏轼(居住)在黄州(东坡:位于湖北黄冈赤壁之西),于是在(黄州的赤壁以西的)东坡的下面,(亲自)耕种了五十亩水稻,亲自放牧一头牛。

资料二:

(离)黄州东南三十里是沙湖,也叫螺师店。我在那里购买了田地。

资料三:

戴着幅巾穿着芒鞋,和乡间老农一起跟随着在山溪野谷中游历,在东坡盖了房子。

资料四:

(谢安)曾经和孙绰等人去泛海游玩。(一次)大风刮起波浪汹涌,许多人都害怕,(谢安)吟唱吹口哨和平时一样镇定。

101.鉴湖女侠

【详解】本题考查书法鉴赏和诗句赏析。

该书法作品是1939年,周恩来为其表妹的题词“勿忘鉴湖女侠之遗风,望为我越东女儿争光”,对表妹寄予厚望,鼓励其向秋瑾学习。

秋瑾,号竞雄,别署鉴湖女侠,浙江绍兴人。中国女权和女学思想的倡导者,近代民主革命志士。本词作于光绪二十九年(1903),时作者与丈夫寓居北京。秋瑾目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心寻求救国之道,后于1904年东渡日本留学。“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”是说今生我虽然身子不在男儿的行列,但是我的心,要比男子的心还要刚烈。这四句是秋瑾的自我写照,她运用“身”与“心”“列”与“烈”两句四字谐音和意义不同的显著变化,通过身与心的对比与反衬,写出了自己不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出“鉴湖女侠”的“竞雄”精神,同时也表达了自己远大的抱负和志向。故选用该书法作品中的“鉴湖女侠”最为合适。

102.《春望》描写了国都沦陷,城池残破,战火纷飞,亲人离散,土地荒芜,百姓流离失所、生活困顿的景象,反映了当时国家的现状,表达了作者忧国忧民、感时伤怀的情感。从而使诗歌在领域、主题价值方面都呈现了新境界。

【详解】本题考查诗歌内容的理解分析。

“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了”意思是杜甫的诗歌内容不仅继承了前人描写真实生活,而且扩大了领域反映大时代背景下人们的生活,开辟了新世界。他的诗歌不仅是文学作品,表现出强烈的社会责任感和对现实的深切思考,更具有极高的历史研究价值。

“国破山河在,城春草木深”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。“城春”当指春天花草树木繁盛茂密,烟景明丽的季节,可是由于“国破”,国家衰败,国都沦陷而失去了春天的光彩,留下的只是颓垣残壁,只是“草木深”。写出了当时春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”我感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;我内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。诗人痛感国破家亡的苦恨,越是美好的景象,越会增添内心的伤痛。这联通过景物描写,借景生情,移情于物,表现了诗人忧伤国事,思念家人的深沉感情;

“烽火连三月,家书抵万金。”战火已经连续不断地进行了一个春天,仍然没有结束,“家书抵万金”,含有多少辛酸、多少期盼,反映了诗人在消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情,也反映出亲人离散、百姓流离失所的社会现象;

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”烽火连月,家信不至,国愁家忧齐上心头,内忧外患纠缠难解。自离家以来一直在战乱中奔波流浪,而又身陷于长安数月,头发更为稀疏,用手搔发,顿觉稀少短浅,简直连发簪也插不住了。诗人由国破家亡、战乱分离写到自己的衰老,表现了诗人内心的痛苦和愁怨,显示出诗人伤时忧国、思念家人的真切形象,也展示出诗人忧国忧民、感时伤怀的高尚情怀。

中考诗歌鉴赏真题全汇编(四)

(2024·四川巴中·中考真题)阅读宋词,完成下面小题。

【甲】

卜算子·黄州定慧院寓居作

宋·苏轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

【乙】

卜算子·咏梅

宋·陆游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更着风和雨。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故。

79.下列对两首宋词的理解不正确的一项是( )

A.【甲】词作于词人被贬黄州之时,描写了词人深夜漫步时的所见所感。

B.【甲】词中“缺月”“疏桐”“漏断”等意象连用,营造了万物静谧、寂寞清冷的氛围。

C.【乙】词上片,写梅花的生长环境,独自开放且无人欣赏,暖阳夕照,处境悲凉。

D.【乙】词作者对梅花情有独钟,本词以内心独白的抒情方式咏赞梅花,与众不同。

80.“诗缘情而托物”,请结合内容分析两首词表现手法的相同之处及作用。

______________________________________________________

(2024·四川资阳·中考真题)阅读下面的这首宋词,完成小题。

渔家傲·秋思

范仲淹

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

81.下列对这首词的理解与分析,错误的一项是( )

A.“塞下秋来风景异”中的“风景异”,概括写出了塞下秋季与内地不同的风光。

B.“长烟落日”写出了塞外的荒凉与寂寥,“孤城闭”点明戍守边关将士无战事。

C.“燕然未勒”,揭示了词人范仲淹立志击退进犯的外敌、渴望建立军功的心理。

D.全词以军旅生活为题材,情与景相融合,气势宏大而雄伟,情调苍凉而悲壮。

82.“将军白发征夫泪”中的“泪”意蕴丰富,请结合全词简要分析。

______________________________________________________

(2024·贵州·中考真题)

减字木兰花①

[宋]卢炳

莎②衫筠笠。正是村村农务□。绿水千畦。惭愧③秧针出得齐。

风斜雨细。麦欲黄时寒又至。馌④妇耕夫。画作今年稔⑤岁图。

【注释】①选自《全宋词》。减字木兰花,词牌名。②莎:通“蓑”。③惭愧:难得,侥幸。④馌yè:给在田间劳动的人送饭,③稔rěn:谷物成熟。

83.下列场景与原词内容最相符的一项是( )

A.草蓑竹笠湿 B.田间稚子嬉

C.风雨麦已黄 D.寒风雪又至

84.词中“□”处,有人推测是“时”字,有人推测是“急”字,你赞同哪种观点?请联系全词内容阐述理由。

______________________________________________________

(2024·云南·中考真题)阅读下面宋词,完成下面小题。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

85.对这首词的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.序文中“不觉”,表明词人知道紧张狼狈于事无补,所以淡然面对不期而至的风雨。

B.“穿林打叶声”从听觉角度描绘雨骤风急,“莫听”则写出词人不为风雨所动的洒脱。

C.“料峭”与“微冷”,突出词人现实感受到的寒意,也表现出了他内心的孤寂和凄凉。

D.“山头斜照却相迎”运用拟人的修辞手法,“相迎”赋予山头斜阳人的动作和情态。

86.词中的“谁怕”与王安石《登飞来峰》中的“不畏”意思相近,但表达的情感不同。请结合两位作者的人生经历,简要分析两个词语所表达情感的不同之处。

______________________________________________________

(2024·西藏·中考真题)阅读下面的诗歌,完成下面小题。

从军行

唐·陈羽

海①畔风吹冻泥裂,梧桐叶落枝梢折。

横笛闻声不见人,红旗直上天山雪。

【注】①海:指湖泊。

87.本诗前两句描写了海畔、冻泥、梧桐,运用的描写方法是 ,渲染了 的气氛。

88.一位同学根据诗歌第四句的内容,创作了一幅画:莽莽大山,成行红旗,雪的白,旗的红,山的静,旗的动,直上天山。请你帮他为这幅画命名(不超过6个字)。

______________________________________________________

(2024·甘肃兰州·中考真题)阅读下面唐诗,完成小题。

过友人隐居

戴叔伦

潇洒绝尘喧,清溪流绕门。水声鸣石濑①,萝影到林轩。

地静留眠鹿,庭虚②下饮猿。春花正夹岸,何必问桃源。

【注】①石濑:水被石激形成的急流,这里指石潭。②虚:空。

阅读全诗,梳理内容,完成填空。

眼前景 友人隐居处的环境 景象 特点 思考:诗歌中“ ”最能体现意境。

庭院外 清溪绕门而过、 、藤萝掩映着林间小屋 宁静清幽

庭院内 林鹿栖息庭院、猿猴下树饮水

心中情 结尾以用典、反问的手法,表达了诗人 之情。

(2024·甘肃·中考真题)赏析古诗,完成对话。

戏问花门酒家翁

岑参

老人七十仍沽①酒,千壶百瓮花门②口。

道旁榆荚巧似钱,摘来沽酒君肯否?

【注释】①沽:买或卖。首句的“沽”是卖的意思,末句的“沽”是买的意思。②花门:即花门楼,凉州(今甘肃武威)馆舍名。

90.读对话,填空

小文:这是一首别具一格的抒情小诗。诗人来到凉州城中,看到了(1)“ ”的春色和老人(2)“ ”的场面。

小逸:此情此景堪称盛唐时期千里河西的一幅生动的风俗画。从字里行间可以感受到边塞百姓(3) 的生活。

小文:最有情趣的是,诗人与卖酒老翁开玩笑:(4)

小逸:诗人是“戏问”,你觉得老翁会如何“戏答”呢?

小文:我想,老翁会说:(5)

(2024·甘肃临夏·中考真题)阅读下面两首诗,完成题目。

【甲】月夜忆舍弟

杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

【乙】秦州杂诗①(其一)

杜甫

满目悲生事,因人作远游。迟回度陇怯,浩荡及关愁。水落鱼龙②夜,山空鸟鼠③秋。西征问烽火,心折此淹留。

【注释】①秦州:甘肃天水古称。安史之乱后,杜甫弃职携眷西行,客居秦州三个月,写下著名的《秦州杂诗二十首》。【甲】诗也写于秦州。②鱼龙:指鱼龙川,今名北河。③鸟鼠:指鸟鼠山,位于今甘肃渭源县。与“鱼龙”指代秦州境内山水。

91.安史之乱使杜甫弟兄分散,【甲】诗从 两个感官角度描写了笼罩着悲凉气氛的边地秋夜之景,【乙】诗则借 两个地名来表现秋的肃杀凄凉,暗示秦州也不是乐土。

92.两首诗创作背景相同,请简要说说抒发了杜甫怎样的情感。

______________________________________________________

(2024·宁夏·中考真题)阅读回答问题。

明嘉靖十八年(1539年),宁夏巡抚杨守礼奏请朝廷,决心修筑赤木口关墙,重新设防。赤木口关墙动工之际,杨守礼到现场巡视,并赋诗一首,记录了当时的情景,诗曰:

登贺兰山修赤木口

晓登赤木口,万壑怒生风。

良马犹惊险,衰身欲堕空。

筹边不计苦,净虏岂言功。

沙里三杯酒,出山见月东。

杨守礼(1484—1555),字秉节,号南涧,山西人,明朝正德六年(1511)进士,官至兵部尚书、太子少保。

93.(1)下面对诗歌理解错误的一项是( )

A.首联用拟人的修辞手法,一个“怒”字赋予风以人的情态,写出了狂风在群山万壑中奔腾的气势,突出了风的强劲。

B.颔联中的“惊”“堕”二字描写了在赤木口良马也受到惊吓,诗人也好像要坠崖,侧面描写出赤木口关地势的险要。

C.颈联用“不计苦”“岂言功”直接抒情,表明心意。尾联借用酒与月,将慷慨豪迈之中的悠然洒脱之情进行了抒发。

D.这首诗即景抒情,写筹建边关,表达抗敌的情怀。语言简洁而富有韵味,情感悲怆,营造出了痛苦伤悲的苍凉之境。

(2)这首诗塑造了一个怎样的诗人形象?请简要赏析。

______________________________________________________

(2024·新疆·中考真题)

雁门太守行

李贺

黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。

94.对这首诗的理解和分析不正确的一项是( )

A.一二句用比喻和夸张渲染战前敌军压境、我车严阵以待的危急形势和紧张气氛。

B.三四句分别从视觉和听觉写出战争规模大、战斗持续久,正面写出战争的悲壮。

C.最后两句用燕昭王招揽贤士的典故,含蓄表达将士们舍身忘死报效朝廷的决心。

D.这首诗把一场战争高度集中在昼夜的时间里加以表现,构思奇特,想象丰富。

(2024·河北·中考真题)学习九年级下册“课外古诗词诵读”《定风波》时,小冀同学查找了一些资料。请阅读下面文字,完成下面小题。

定风波①苏轼

三月七日②,沙湖③道中遇雨,雨具先去④,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸⑤且徐行。竹杖芒鞋⑥轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭⑦春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟⑧处,归去,也无风雨也无晴。

词人出游遇雨,却不慌不忙,在雨中吟咏长啸,聆听雨韵,思索人生。那“穿林打叶”的风雨,可以不去留意,把它们当作背景音乐;那料峭的春风,最多不过把酒吹醒,让人感到微冷而已。胸怀坦荡,可以包容天地,听任自然。这样,无论是风吹雨打,还是阳光照耀,都能随遇而安。人生何尝不会“栉风沐雨”?只要坚守自己的精神世界,顺境不骄,逆境不惧,就会少些烦恼,多些宁静和快乐。作者以风趣幽默的笔调,写出途中遇雨的所感所思,表现了乐观旷达的生活态度。

①选自《东坡乐府笺》卷二(上海古籍出版社2009年版)。定风波,词牌名。②〔三月七日〕宋神宗元丰五年(1082)的三月七日,这时苏轼被贬居黄州(今湖北黄冈)。③(沙湖)在黄州东南三十里处。④〔雨具先去〕有人带雨具先走了。⑤〔吟啸〕高声吟咏。⑥(芒鞋)草鞋。⑦(料峭)形容微寒。⑧(萧瑟)指风雨吹打树木的声音。

资料夹 资料一: [甲] 苏子瞻以诗得罪,贬黄州。[乙] 子瞻在黄州及岭表①每旦起不招客相与语则必出而访客;所与游者,亦不尽择。[丙] 东坡在黄,即坡之下,种稻为田五十亩,自牧一牛。 (选自《苏东坡轶事汇编》)①(岭表)古地区名。即岭南、岭外。

资料二: 黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间。 (选自《东坡志林》)

资料三: 公幅巾①芒屩②,与田父野老相从溪谷之间,筑室于东坡。 (选自《东坡乐府笺》)①〔幅巾〕裹头用的丝巾。②〔芒屩〕芒,一种多年生草本植物,可用以编织草鞋。屏,草鞋。

资料四: 尝与孙绰①等泛海,风起浪涌,诸人并惧,安②吟啸自若。 (选自《晋书》)①〔孙绰〕东晋文学家。②〔安〕即谢安,东晋政治家。死后追赠为太傅。

95.解释下列句子中划线点的词语。

(1)一蓑烟雨任平生(《定风波》)

(2)亦不尽择(资料一·乙)

(3)与田父野老相从溪谷之间(资料三)

(4)诸人并惧(资料四)

96.下列对“资料一·乙”中画线语句的断句,正确的一项是( )

A.子瞻在黄州/及岭表每旦起/不招客相与/语则必出而访客

B.子瞻在黄州及岭表/每旦起/不招客相与语/则必出而访客

C.子瞻在黄州/及岭表/每旦起不招客/相与语则必出而访客

D.子瞻在黄州及岭表/每旦起不招/客相与语/则必出而访客

97.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)已而遂晴,故作此词。(《定风波》)

(2)黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店,予买田其间。(资料二)

98.从小冀同学查找的资料看,苏轼号“东坡居士”的原因可能是什么?

______________________________________________________

99.“回首向来萧瑟处”中的“回首”有两个意思,请写出来。

______________________________________________________

100.苏轼在风雨中“吟啸”,谢安在风浪中“吟啸”。他们在困境中的做法给了你什么启示?

______________________________________________________

(2024·山西·中考真题)请赏读下面这幅书法作品,选用其中合适的四字词语,填入诗句点评的空缺处。

101.填空

诗句:身不得,男儿列,心却比,男儿烈。(秋瑾《满江红》)

点评:写出了词人不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出______的“竞雄”精神。

(2024·吉林长春·中考真题)

102.朱自清在《经典常谈》中写道:“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了。”这一观点在杜甫《春望》中是如何体现的?

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

______________________________________________________

参考答案及解析

79.C 80.表现手法:托物言志。【甲】词借孤鸿表明个人志趣,表现作者不与世俗同流合污,高洁自持,对理想的坚守。【乙】词中词人以梅喻人,梅花纵使凋落于地,马踏车碾成为尘埃,仍是香气不改,精神犹在。表现了词人独立不倚,坚持正义,不与世俗同流合污的高洁志趣。

【解析】79.本题考查诗歌内容的理解和分析

C.在乙词中提到“更着风和雨”,这里说的是梅花所处的环境是风雨交加的,而不是“暖阳夕照”;

故选C。

80.本题考查分析表现手法和对比阅读。

甲词中,苏轼通过对孤鸿这一形象的细致刻画来抒发自己的情感和表达自己的志向。词中孤鸿“惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”,孤鸿的孤独、寂寞以及它的高洁(拣尽寒枝不肯栖)与词人在被贬黄州后的心境和他坚守自我、不随波逐流的品格相呼应,因此这里运用的是托物言志的手法。

在乙词里,陆游以梅花作为寄托情感和表达志向的载体。梅花生长在“驿外断桥边”,无人欣赏且遭受“风和雨”的侵袭,但它“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故”,梅花在恶劣环境中独自开放,不与百花争艳,即使凋零化为尘土依然香气不变,这与词人自身的境遇和他坚持正义、不同流合污的高洁志趣相契合,所以也是托物言志的手法。

甲词中托物言志的作用:孤鸿的“缥缈”“惊起”“有恨无人省”“拣尽寒枝不肯栖”等特征,反映出苏轼被贬黄州后内心的孤独、惆怅以及他在困境中对自己理想和人格的坚守。孤鸿就像是苏轼的化身,它在世间独自徘徊,不被人理解,却依然保持着自己的高洁,这种高洁就是不与世俗同流合污。通过对孤鸿这一形象的塑造,苏轼将自己内心复杂的情感和对人生的态度寄托其中,生动地展现了他在困境中坚守自我、不愿随波逐流的高洁志趣。

乙词中托物言志的作用:梅花所处的环境恶劣,“驿外断桥边”“寂寞开无主”“更着风和雨”,这象征着词人在现实生活中所处的艰难处境。而梅花“无意苦争春,一任群芳妒”体现了它不与世俗争名逐利的品质,“零落成泥碾作尘,只有香如故”则进一步强调了梅花即使在遭受磨难后依然保持着自己的本质和香气,这与词人在复杂的社会环境中坚持正义、保持自身高洁品格的精神相一致。以梅花喻人,把梅花的遭遇和品格与词人的经历和理想相结合,深刻地表现了词人独立不倚、坚持正义、不与世俗同流合污的高洁志趣,使词人的情感和志向得到了含蓄而又深刻的表达。

81.B 82.示例:①思乡之愁:“浊酒一杯家万里”,将士们离家万里,只能借一杯浊酒来寄托思乡之情,“泪”中饱含着对家乡亲人的深深思念。②报国之志与无奈之情:“燕然未勒归无计”,他们渴望像窦宪那样在燕然山刻石记功,建立军功,但战争尚未胜利,归家无期,这种壮志未酬的无奈与痛苦,也通过“泪”体现出来。③戍边之苦:“四面边声连角起”“羌管悠悠霜满地”,边地的凄凉环境,号角声、羌笛声的萦绕,以及满地的寒霜,都渲染出戍边生活的艰苦,“泪”中也有对这种艰苦生活的感慨。

【导语】《渔家傲 秋思》是范仲淹边塞词的经典之作。上阕描绘塞下秋景,“风景异” 统领,衡阳雁去、边声连角、千嶂孤城、长烟落日,勾勒出雄浑又肃杀的画面,尽显边地荒寒与战事紧张。下阕直抒胸臆,一杯浊酒难消万里乡愁,燕然未勒归期无望,羌管与霜更添愁苦,尽显将士思乡与报国的矛盾,悲壮深沉,读来令人动容 。

81.本题考查理解诗句内容。

B.“孤城闭” 并非点明戍守边关将士无战事,而是显示出戒备森严,暗示了当时边境局势的紧张,敌军可能随时来袭,所以才紧闭城门,加强防范。故B项错误。故选B。

82.本题考查赏析诗句及情感。

全词开篇 “塞下秋来风景异”,描绘出塞外边地秋季不同于中原的肃杀荒凉景象,“衡阳雁去无留意”,连大雁都毫无留恋地离开,侧面烘托出环境的恶劣。“四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭”,四面边声伴着军中号角响起,重重山峦中,孤城紧闭,长烟袅袅、落日西垂,营造出紧张压抑的氛围,暗示了战争的严峻形势,这便是戍边将士所处的环境,如此艰苦,自然让他们流下戍边艰苦的泪。

“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”,将士们端起一杯浊酒,心中涌起对万里之外家乡的思念,但因为尚未建立军功,战争还未胜利,归乡遥遥无期。这种对家乡亲人的深深思念,只能借酒消愁,却又无法排解,故而流出思念之泪。同时,他们渴望像窦宪那样在燕然山刻石记功,击退外敌,建立军功,可现实却让他们壮志难酬,这种对国家的热爱,对胜利的渴望,与当下无法归家的无奈交织,也是“泪”的来源。

“羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪”,在悠悠羌笛声与满地寒霜的映衬下,将士们难以入眠,将军因长期操劳,白发已生,征夫们也流下了眼泪。这泪综合了戍边的艰苦、对家乡的思念、对国家的热爱以及壮志未酬的无奈,生动地展现出词人对战争给人们带来苦难的厌恶与无奈,以及浓烈的思乡情怀。

83.C 84.示例:赞同“急”字,能展现农民劳作的辛勤,也能凸显农忙时节的紧张气氛。

【解析】83.本题考查诗词内容理解与辨析。

A.“草蓑竹笠湿”:意思是用草编制的蓑衣和竹子做的斗笠是潮湿的。但原词中未提到蓑衣斗笠潮湿这一细节,不符合原词内容;

B.“田间稚子嬉”:指在田间有小孩子玩耍嬉戏。原词主要描写的是农忙场景,没有关于小孩子在田间玩耍的表述,不符合原词内容;

C.“风雨麦已黄”:描绘了麦子在风雨中成熟的景象。在这里,“风雨麦已黄”可能意味着麦子在经历风吹雨打之后已经成熟,到了收获的时候。与原词中“风斜雨细。麦欲黄时寒又至”“麦欲黄时”指的是小麦即将成熟的时候,然而,“寒又至则”表示在这个时候,天气又变冷了。这可能会对接下来的农作物生长造成一定的影响。这两句话都体现了麦子将要变黄的情景,与原词内容最相符;

D.“寒风雪又至”:说的是寒冷的风和雪再次到来。原词只是说寒冷的风和雪再次到来,并未提及下雪,不符合原词内容;

故选C。

84.本题考查诗歌炼字。

上阕描绘了农民们身披蓑衣头戴斗笠忙于农事,秧苗出得整齐的场景,体现了农事的繁忙。下阕写风斜雨细,麦将黄时又遇寒,送饭的农妇和耕地的农夫,共同构成了一幅为今年丰收努力的画面。

“莎衫筠笠。正是村村农务”的意思是,农民们身披蓑衣,头戴斗笠在田间紧张地忙碌着,这正是家家户户农忙的时节。“急”字更能凸显农忙时节的紧张气氛,与上下阕的整体氛围相契合,生动地展现出农民们抢农时、忙生产的急切心情。而“时”字相对较为平淡,不能很好地突出农忙时的紧迫之感。故推测是“急”字。

85.C 86.①《定风波》作于宋神宗元丰五年(1082)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。“谁怕”侧重于表达苏轼在逆境中对人生的感悟和超脱。

②《登飞来峰》为王安石三十岁时所作。他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,写下此诗,是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。“不畏”侧重于表达王安石在追求政治理想过程中对困难和阻碍的勇敢面对。

【解析】85.本题考查对诗歌内容的理解与分析。

C.“料峭”与“微冷”主要是写自然环境的寒意,而非突出词人内心的孤寂和凄凉。这首词主要表达的是词人旷达超脱的胸襟,虽然经历风雨,但并不在意,体现的是一种超然的心境,并非是内心孤寂凄凉。

故选C。

86.本题考查比较阅读。

苏轼的《定风波》中的“谁怕”和王安石的《登飞来峰》中的“不畏”虽然都表达了一种勇敢面对困难和挑战的态度,但由于两位作者的人生经历不同,这两个词语所表达的情感也有所区别。

苏轼的“谁怕”是作于自己被贬黄州时,在描述自己在雨中漫步时的情景,即使没有雨具,也不觉得狼狈,反而有一种超然物外的洒脱。这反映了苏轼一生多次遭遇政治风波,被贬谪的经历,但他始终保持乐观豁达的心态,不为外界环境所左右。他的这种态度在他的诗词中表现得淋漓尽致,即使在逆境中也能保持一颗平和的心,展现出一种超脱世俗的豁达。

王安石的“不畏”则是在表达他攀登飞来峰时的决心和勇气。“浮云遮望眼”,用典。据吴小如教授考证,西汉人常把浮云比喻奸邪小人。王安石在推行变法过程中遇到了极大的阻力和困难,“不畏”体现出他为实现政治理想而不畏艰险、敢于挑战的决心和勇气,“不畏浮云遮望眼”这反映了王安石作为一位政治改革家力图改变北宋积贫积弱的局面的坚定和果敢。

总的来说,苏轼的“谁怕”更多地表达了一种在逆境中个人心态上的超然和洒脱,而王安石的“不畏”则更多地体现了一种在追求政治理想过程中行动上的坚定和勇敢。

87. 环境描写 寒冷、萧瑟、凄苦 88.天山红旗图

【解析】87.本题考查对诗歌意象和意境的分析概括。

(1)“海畔风吹冻泥裂,梧桐叶落枝梢折”意思是:天山脚下寒风劲吹,湖边的冻泥纷纷裂开,梧桐树上的叶子已经刮光,枝梢被狂风折断。这两句诗描绘了海边泥土冻裂、树叶凋零的场景,所以是环境描写。

(2)本诗前两句“海畔风吹冻泥裂,梧桐叶落枝梢折”描写了海畔、冻泥、梧桐,其中“裂”“折”等词可见描写风的力度之大,天气的寒冷。通过描绘海畔的风将冻泥吹裂,梧桐的叶子掉落、枝梢折断的景象,展现出环境的恶劣和严酷,给人一种冰冷、孤寂和充满苦难的感受,所以说渲染了冬日萧瑟、寒冷、凄苦的气氛。

88.本题考查对诗歌画面的概括。

“红旗直上天山雪”形象地写出天山白雪的映衬下,一行红旗正在向峰巅移动的壮丽景象。画面描绘了莽莽大山、成行红旗,雪的洁白与旗的鲜红形成鲜明对比,山的静谧与旗的动感相互映衬,整个画面气势磅礴,生动展现了“红旗直上天山雪”的壮丽景象。考虑到命名需要简洁而富有意境,同时不超过六个字,我建议可以命名为“雪山红旗图”或“红旗映雪图”。这两个名字都紧扣画面主题,既体现了画面的主要元素——雪山和红旗,又传达了画面的动感和气势。

89. 桃源 急流发出悦耳声音 对友人清静、闲逸、超脱的隐居生活的艳羡之情。

【详解】本题考查诗歌赏析。

(1)本题考查内容理解。诗人跨过溪水,来到了朋友隐居的庭院。庭院空旷而幽静,甚至能引来林鹿栖息,猿猴下树,这些平日机灵警惕的动物,在这里可以放下警惕,用纯粹自然的状态生活。诗人站在庭院中,回望门前的溪水,看到溪水两岸的春花正在盛放,姹紫嫣红,清香扑鼻,沿着溪流,绵延到目光所不及的地方。置身其间,诗人恍然如醉,觉得这里正如“桃花源”一般,远离红尘喧嚣,持守纯真恬淡,体悟天人合一。因此“桃源”二字,最能表现意境。

(2)本题考查内容理解。

根据“庭院外”的提示,找到“潇洒绝尘喧,清溪流绕门。水声鸣石濑,萝影到林轩”,结合诗意“超逸绝俗的你远离喧嚣的红尘,清澈的溪水在门前蜿蜒流去。叮咚水声由溪水冲击着石头发出;藤萝枝蔓掩映着林中的小屋”和题干“清溪绕门而过、 、藤萝掩映着林间小屋”提示,可知,此处填:急流发出悦耳声音。

(3)本题考查思想感情。

首句“潇洒绝尘喧”可见友人隐居之所远离尘喧,非常清幽,体现友人居所与尘世喧嚣隔绝的特点,而“清溪流绕门”的绿水环绕居所的场景让人在美丽中又感受到清幽宁静。“水声鸣石濑”则以动写静,也表现了环境的幽静。“庭虚下饮猿”表现出空旷的庭院下猿猴饮水的场景,表现出自然的安闲。最后一句“春花正夹岸,何必问桃源”以用典和反问表示出:此景甚美,不必再去寻找桃花源的心情,强调此地胜过了桃源的意思。据此分析可知,表达了对友人清静、闲逸、超脱的隐居生活的艳羡之情。

90. (道旁)榆荚巧似钱 (七十仍)沽酒 安乐(幸福、美好) (道旁榆荚巧似钱,)摘来沽酒君肯否?(榆钱也是钱,用榆钱换你的酒可以吗?) 示例:请你一壶又何妨!(你的钱是假钱,我的酒可是真酒。)(符合语境即可)

【详解】本题考查诗歌内容理解。

第二空、第三空:“老人七十仍沽酒,千壶百瓮花门口。”这首小诗的前两句是说,这位老人家七十岁了仍然在卖酒,将上千个酒壶和酒瓮摆放在花门楼口。诗的开头两句纯用白描的手法,从花门楼前酒店落笔,如实写出老翁待客、美酒飘香的情境。这可以算得上是盛唐时代千里河西的一幅生动感人的风俗画,字里行间烘托出边塞安定,闾阎不惊的时代气氛,故第二空诗人看到的场面填:(七十仍)沽酒;第三空诗人感受到边塞百姓生活填:安乐(幸福、美好)。

第一空、第四空:“道旁榆荚仍似钱,摘来沽酒君肯否?”小诗的后两句是说,道路旁的榆荚看起来很像一串串铜钱,我摘下来用它买酒您可卖否?这两句诗人不是索然寡味的实写付钱买酒的全过程,而是在偶见春色的刹那之间,立即从榆荚形似钱币的外在特征上抓住了动人的诗意,用轻松诙谐的语调问那位当垆沽酒的七旬老翁:“老人家,摘下一串白灿灿的榆钱来买您的美酒,你肯不肯呀?由“道旁榆荚巧似钱”可知诗歌描写的是春季景色,故第一空填:道旁榆荚巧似钱。第四空诗人与卖酒老翁开玩笑的诗句填:(道旁榆荚巧似钱,)摘来沽酒君肯否?(榆钱也是钱,用榆钱换你的酒可以吗?)

第五空:考查拓展运用。题干要求填写老翁“戏答”。此诗写诗人在春光初临的凉州城中,对卖酒老人的诙谐戏问,展现出盛唐时代人们乐观、开阔的胸襟。根据主题和诗歌诙谐、幽默的格调,合理想象,填写符合语境的内容即可。

示例:一壶美酒迎贵客,榆钱一串也无妨。

91. 视觉、听觉 鱼龙、鸟鼠 92.两首诗都抒发了杜甫对安史之乱中人民饱受艰难困苦的忧虑关怀之情,对身处战乱、兄弟离散的忧虑、牵挂和思亲之情,对自身辗转漂泊、老病无成的伤感之情,以及渴望安宁、向往和平的愿望。

【解析】91.本题考查诗歌内容理解。

第①空:根据“戍鼓断人行,边秋一雁声(戍楼上的更鼓声断绝了人行,秋夜的边塞传来了孤雁哀鸣)”可知,“戍鼓”即边塞驻军的鼓声,其声悲壮而沉重。“边秋一雁声”则通过视觉和听觉的结合,进一步增强了悲凉的气氛。诗人选取了一只孤雁在秋空中悲鸣的意象,与“戍鼓”相互映衬,形成了一幅荒凉而悲戚的画面。由此可知感官角度是:视觉和听觉。

第②空:根据“水落鱼龙夜,山空鸟鼠秋。”可知,借“鱼龙”和“鸟鼠”两个地名来表现秋的肃杀凄凉。这里的“鱼龙”和“鸟鼠”都是秦州地区的地名,诗人通过这两个地名,以及“水落”和“山空”的描绘,展现了秦州秋季的荒凉和萧条。这样的景象与“秋”的季节特点相结合,进一步加深了诗的悲凉氛围,暗示秦州也不是乐土。

92.本题考查诗歌情感主旨。

甲诗首联即突兀不平,题目是“月夜”,作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景:路断行人,戍鼓声声,孤雁哀鸣。接下来从视听角度描绘了边塞的荒凉冷落。最后写兄弟因战乱而离散,居无定处,杳无音信,生死未卜。尾联点题,“寄书长不达”,音讯隔绝,久未通音信。

乙诗开篇两句即言所见,蕴含了诗人对国事的忧虑和对家事的伤心。接着两句写初到秦州时所见景色,水落鱼龙夜,山空鸟鼠秋,秦州地近边塞,其景萧瑟荒凉。最后两句写诗人西眺秦州,心为之“折”,壮志难酬,报国无门,只有对景伤叹。由此可知,抒发了杜甫对故乡的思念,对亲人的忧虑,以及身处乱世,报国无门的无奈与感慨。两首诗都表达了对战乱的厌恶和期望和平的愿望。

93.(1)D

(2)示例一:这首诗塑造了一个心系国家的巡抚形象。他重修关口之志坚定,早出晚归,身涉险境,尽职尽责,为国操劳;诗人有豪情壮志,不计辛苦,不慕名利,令人感佩。

示例二:诗人杨守礼想要修建固若金汤的赤木口关,让外敌无法入侵国土。他是一个尽职尽责,不怕艰难,一心为国,不求回报的巡抚。

【详解】(1)本题考查对诗歌内容的理解。

D.这首诗语言简洁而富有韵味,情感豪迈,营造出了险峻辽阔的雄壮之境。本项的“情感悲怆,营造出了痛苦伤悲的苍凉之境”分析不当,

故选D。

(2)本题考查分析人物形象。

“晓登赤木口,万壑怒生风”,作者为了勘察地形,晨登关口,所经之处万壑生风,由此可见诗人是个心系国家、尽职尽责、为国操劳的人;

“筹边不计苦,净虏岂言功”,在诗人看来,守边不计辛苦,“净虏”更不言功,由此可见诗人是个不计辛苦、不慕名利的人;

“沙里三杯酒,出山见月东”,诗人到现场巡视时,他在沙地用过餐酒,出山月已东升,由此可见他是一个具有豪情壮志的人。

《登贺兰山修赤木口》是明朝杨守礼所作,写筹建边关,塑造了一个尽职尽责、为国操劳的巡抚形象,表达了报效国家的豪迈情怀。

94.B

【详解】本题考查诗歌内容理解赏析。

B.“正面写出战争的悲壮”有误,三四句“角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫”意为:号角声响彻秋夜的长空,边塞上将士的血迹在寒夜中凝为紫色。诗人没有直接描写短兵相接的战争场面,而是从听觉和视觉两方面铺写阴寒惨切的战地气氛,衬托出战地悲壮、凝重的场面,侧面写出战争的悲壮;

故选B。

95.(1)任由、任凭 (2)挑选(3)跟随(4)害怕,恐惧 96.B 97.(1)过了一会儿天晴了,因此做了这首词。

(2)(离)黄州东南三十里是沙湖,又叫螺师店。我在那里买了田地。 98.(1)“东坡”是作者耕种、放牧之地;(2)是作者居住的地方。(3)是作者淡泊名利的精神的象征。 99.(1)表面意思:回望方才的遇雨之处;(2)深层含义:对自己平生经历过的宦海风波的感悟和反思。 100.示例1:苏轼的“吟啸”告诉我们:要有不畏惧困难的精神,要有乐观豁达的胸襟。

示例2:谢安的“吟啸”告诉我们:遇事要沉着冷静,临危不乱。

【解析】95.本题考查理解文言重点词语意思。

(1)句意为:一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。任:任由、任凭。

(2)句意为: 交往的人也不怎么挑选。择:挑选。

(3)句意为:和乡间老农一起跟随着在山溪野谷中游历。从:跟随。

(4)句意为:许多人都害怕。惧:害怕,恐惧。

96.本题考查断句的能力。根据文言文断句的方法,可先梳理句子大意,然后依据句子意思进行断句。再结合语法结构辅助断句。

句意为:轼在黄州和岭南时,每天早上起来,如果不是召唤人来和他聊天,就一定会出门拜访客人。

其中“子瞻在黄州及岭表”交代了苏轼居住的地点,“每旦起”交代了时间,“不招客相与语”“则必出而访客”则是叙述苏轼的日常生活情境。

断句为:子瞻在黄州及岭表/每旦起/不招客相与语/则必出而访客。

故选B。

97.本题考查文言语句翻译的能力。可以采取直接翻译和意译相结合的方法。同时注意一些特殊文言现象的准确理解与翻译。句中重点词语有:

(1)已而:不久、过了一会儿;遂:就;晴:放晴;故:所以;作:写;此:这。

(2)为:是;亦:也;曰:叫做;予:我;买:购买;其:那里。

98.本题考查分析概括能力。

依据资料一[丙]文中“东坡在黄,即坡之下,种稻为田五十亩,自牧一牛”可知,这表明“东坡”是作者日常耕种田地、放牛的地方。

依据资料三“筑室于东坡”可知,这是作者建造房屋居住的地方。

依据资料一[甲]“ 苏子瞻以诗得罪,贬黄州”,资料三“与田父野老相从溪谷之间”可知,这是被贬居此地后和志同道合的人一起游历的地方,表现了作者不慕荣利、旷达自适的高尚品质。据此,注意整理概括即可。

99.本题考查分析概括能力。

写作背景:这首记事抒怀之词作于宋神宗元丰五年(1082)春,当时是苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使的第三个春天。词人与朋友春日出游,风雨忽至,朋友深感狼狈,词人却毫不在乎,泰然处之,吟咏自若,缓步而行。

“回首向来萧瑟处”句意是回头望一眼走过来遇到风雨的地方。这是作者独自欣赏景色遇到的雨后之景。

依据写作背景可知,这是作者在雨中游历的感悟。感悟到自己遭遇不公的待遇。“雨”象征着自己平生所经历过的为官经历和波折。

100.本题考查主题理解能力。

依据苏轼的《定风波》中“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”诗歌意思可知,作者在雨中边走边吟咏长啸,这是诗人内心情感的迸发和外在的表现。抒发了诗人对前途艰难的无所畏惧、泰然自若的态度。

示例:苏轼的人生态度,告诉我们:即使遭遇困难,也要保持乐观的心态,迎难而上,勇于挑战。

依据资料四“尝与孙绰等泛海,风起浪涌,诸人并惧,安吟啸自若”句意可知,谢安乘船遇到风浪也无所畏惧,泰然处之。

示例:生活中无论遇到什么事情,都要保持冷静的头脑,镇定自若,思考解决的办法,才是解决问题的正确方式。

【点睛】参考译文:

《定风波》:三月七日,在沙湖道上赶上了下雨,拿着雨具的仆人先前离开了,同行的人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天晴了,因此做了这首词。

不用注意那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏长啸着,一边悠然地行走。拄竹杖曳草鞋轻便胜过骑马,这都是小事情又有什么可怕?一身蓑衣任凭风吹雨打,照样过我的一生。

春风微凉,将我的酒意吹醒,身上略略微微感到一些寒冷,看山头上斜阳已露出了笑脸。回头望一眼走过来遇到风雨的地方,回去,不管它是风雨还是放晴。

资料一:

[甲]苏东坡字子瞻,凭借(自己写的)一首诗歌获得罪过。被贬到黄州。

[乙]苏轼在黄州和岭南时,每天早上起来,如果不是召唤人来和他聊天,就一定会出门拜访客人。交往的人也不怎么挑选。

[丙]苏轼(居住)在黄州(东坡:位于湖北黄冈赤壁之西),于是在(黄州的赤壁以西的)东坡的下面,(亲自)耕种了五十亩水稻,亲自放牧一头牛。

资料二:

(离)黄州东南三十里是沙湖,也叫螺师店。我在那里购买了田地。

资料三:

戴着幅巾穿着芒鞋,和乡间老农一起跟随着在山溪野谷中游历,在东坡盖了房子。

资料四:

(谢安)曾经和孙绰等人去泛海游玩。(一次)大风刮起波浪汹涌,许多人都害怕,(谢安)吟唱吹口哨和平时一样镇定。

101.鉴湖女侠

【详解】本题考查书法鉴赏和诗句赏析。

该书法作品是1939年,周恩来为其表妹的题词“勿忘鉴湖女侠之遗风,望为我越东女儿争光”,对表妹寄予厚望,鼓励其向秋瑾学习。

秋瑾,号竞雄,别署鉴湖女侠,浙江绍兴人。中国女权和女学思想的倡导者,近代民主革命志士。本词作于光绪二十九年(1903),时作者与丈夫寓居北京。秋瑾目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心寻求救国之道,后于1904年东渡日本留学。“身不得,男儿列;心却比,男儿烈”是说今生我虽然身子不在男儿的行列,但是我的心,要比男子的心还要刚烈。这四句是秋瑾的自我写照,她运用“身”与“心”“列”与“烈”两句四字谐音和意义不同的显著变化,通过身与心的对比与反衬,写出了自己不是男儿胜似男儿的豪迈气概,表现出“鉴湖女侠”的“竞雄”精神,同时也表达了自己远大的抱负和志向。故选用该书法作品中的“鉴湖女侠”最为合适。

102.《春望》描写了国都沦陷,城池残破,战火纷飞,亲人离散,土地荒芜,百姓流离失所、生活困顿的景象,反映了当时国家的现状,表达了作者忧国忧民、感时伤怀的情感。从而使诗歌在领域、主题价值方面都呈现了新境界。

【详解】本题考查诗歌内容的理解分析。

“李白用来抒写自己的生活,杜甫用来抒写那个大时代,诗的领域扩大了,价值也增高了”意思是杜甫的诗歌内容不仅继承了前人描写真实生活,而且扩大了领域反映大时代背景下人们的生活,开辟了新世界。他的诗歌不仅是文学作品,表现出强烈的社会责任感和对现实的深切思考,更具有极高的历史研究价值。

“国破山河在,城春草木深”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。“城春”当指春天花草树木繁盛茂密,烟景明丽的季节,可是由于“国破”,国家衰败,国都沦陷而失去了春天的光彩,留下的只是颓垣残壁,只是“草木深”。写出了当时春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”我感于战败的时局,看到花开而泪落潸然;我内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。诗人痛感国破家亡的苦恨,越是美好的景象,越会增添内心的伤痛。这联通过景物描写,借景生情,移情于物,表现了诗人忧伤国事,思念家人的深沉感情;

“烽火连三月,家书抵万金。”战火已经连续不断地进行了一个春天,仍然没有结束,“家书抵万金”,含有多少辛酸、多少期盼,反映了诗人在消息隔绝、久盼音讯不至时的迫切心情,也反映出亲人离散、百姓流离失所的社会现象;

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”烽火连月,家信不至,国愁家忧齐上心头,内忧外患纠缠难解。自离家以来一直在战乱中奔波流浪,而又身陷于长安数月,头发更为稀疏,用手搔发,顿觉稀少短浅,简直连发簪也插不住了。诗人由国破家亡、战乱分离写到自己的衰老,表现了诗人内心的痛苦和愁怨,显示出诗人伤时忧国、思念家人的真切形象,也展示出诗人忧国忧民、感时伤怀的高尚情怀。

同课章节目录