第12课《诗经二首——蒹葭》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课《诗经二首——蒹葭》课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 69.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-10 08:43:54 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

壹

壹

一

新课导入

《诗经》

蒹

葭

学习目标

1.复习“重章叠句”与“托物起兴”的定义及其在诗歌中的作用。

2.通过对比分析《蒹葭》与其他诗篇,掌握递进式意象与情感表达的关系。

3.探究古典诗歌中象征手法的多层意蕴。

关关睢鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

爱慕之意

(起兴)

思念之苦

苦闷、焦灼(实写)

美好愿望

和谐与欢乐(虚写)

复习旧知

1.重章叠句:

定义:诗歌中章节结构重复,仅替换少量字词,形成节奏感和情感递进。

作用:强化主题、渲染氛围、深化情感,如《关雎》中“寤寐求之→琴瑟友之→钟鼓乐之”的递进式追求。

2.托物起兴:

定义:借自然景物引发情感或主题,形成情景交融的意境。

作用:以物喻情、暗示象征,如《关雎》以“关关雎鸠”雎鸠成双成对出现的情景,暗示窈窕淑女是君子的好伴侣,要与君子成双入对。

新课导入

秦国,一个西北的边陲小地,历经长达五百年的崛起之路,跃身为西部强国。长久的战事与艰苦的环境,铸就了秦人强悍勇猛的顽强个性。而在这样的 铁骨之下,也深藏着一抹缱绻柔情。收录于《诗经·秦风》的《蒹葭》,就记载了这样的情感。王国维在《人间词话》中更是道此篇“最得风人深致”,意思就是国风里写得最美的。这节课,让我们一起去领略“蒹葭”的千年之美吧!

壹

壹

一

新课导入

蒹葭是什么植物?

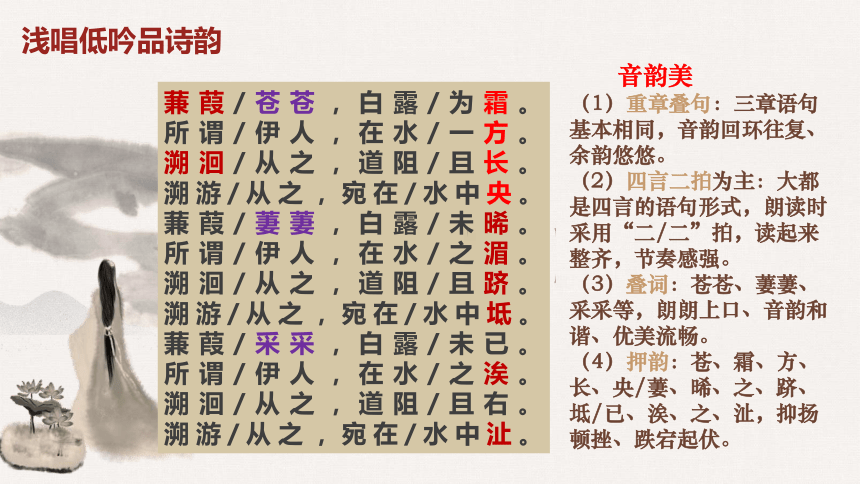

浅唱低吟品诗韵

蒹葭/苍苍,白露/为霜。

所谓/伊人,在水/一方。

溯洄/从之,道阻/且长。

溯游/从之,宛在/水中央。

蒹葭/萋萋,白露/未晞。

所谓/伊人,在水/之湄。

溯洄/从之,道阻/且跻。

溯游/从之,宛在/水中坻。

蒹葭/采采,白露/未已。

所谓/伊人,在水/之涘。

溯洄/从之,道阻/且右。

溯游/从之,宛在/水中沚。

音韵美

(1)重章叠句:三章语句基本相同,音韵回环往复、余韵悠悠。

(2)四言二拍为主:大都是四言的语句形式,朗读时采用“二/二”拍,读起来整齐,节奏感强。

(3)叠词:苍苍、萋萋、采采等,朗朗上口、音韵和谐、优美流畅。

(4)押韵:苍、霜、方、长、央/萋、晞、之、跻、坻/已、涘、之、沚,抑扬顿挫、跌宕起伏。

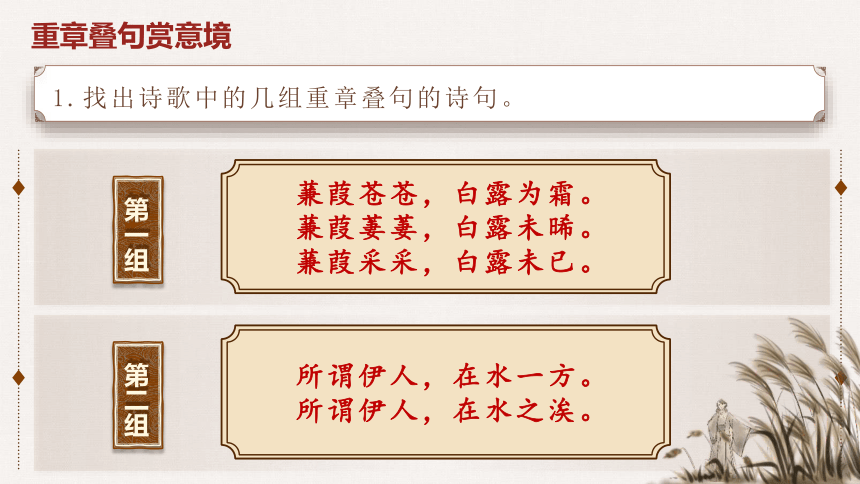

1.找出诗歌中的几组重章叠句的诗句。

第一组

蒹葭苍苍,白露为霜。

蒹葭萋萋,白露未晞。

蒹葭采采,白露未已。

第二组

所谓伊人,在水一方。

所谓伊人,在水之涘。

重章叠句赏意境

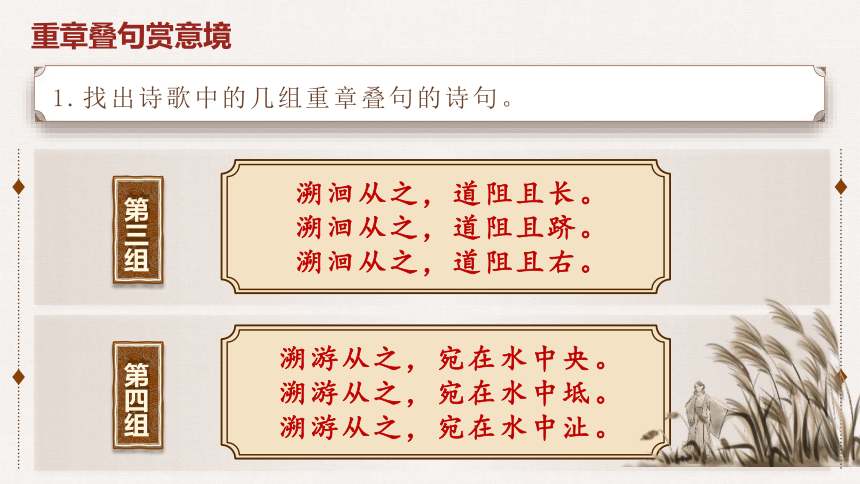

1.找出诗歌中的几组重章叠句的诗句。

第三组

溯洄从之,道阻且长。

溯洄从之,道阻且跻。

溯洄从之,道阻且右。

第四组

溯游从之,宛在水中央。

溯游从之,宛在水中坻。

溯游从之,宛在水中沚。

重章叠句赏意境

2.第一组诗句反复写蒹葭和白露,有何作用

蒹葭苍苍,白露为霜。

蒹葭萋萋,白露未晞。

蒹葭采采,白露未已。

蒹葭——苍苍、萋萋、采采的变换,写出芦苇从碧色苍苍到一片茂盛、更为繁茂的过程,暗示时间的推移,把深秋凄凉的气氛渲染得越来越浓,烘托出诗人凄苦悲凉的心情。

白露——为霜、未晞、未已的变换,写出朝露成霜而又融为秋水,逐渐变干的过程,暗示时光的流逝,说明诗人天刚亮就来到河滨,一直寻寻觅觅,直到太阳东升,仍未见伊人。由此,一个痴情执着又有些焦急的追寻者形象便跃然纸上。

重章叠句赏意境

起兴

3.第二组诗句反复写的伊人是谁?她在哪里

所谓伊人,在水一方。

所谓伊人,在水之湄。

所谓伊人,在水之涘。

重章叠句赏意境

是谁

“伊人”:指诗人所爱的之人。

在哪

秋水盈盈,河道阻隔,她在远方。“伊人”踪迹飘忽,难以追寻,可望而不可及。

朦胧美

4.请用诗意的语言描绘第三组的画面,你读出了什么?

溯洄从之,道阻且长。

溯洄从之,道阻且跻。

溯洄从之,道阻且右。

翻译

逆流而上寻寻觅觅,道路险阻而又漫长。

逆流而上寻寻觅觅,道路坎坷艰险难攀。

逆流而上寻寻觅觅,道路险阻迂回难走。

重章叠句赏意境

求而不得

象征手法

5.用诗意的语言描绘第四组的画面,现在诗人离伊人近了吗?

溯游从之,宛在水中央。

溯游从之,宛在水中坻。

溯游从之,宛在水中沚。

翻译

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在水的中央。

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在沙洲中间。

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在水中沙洲。

重章叠句赏意境

似近实远

情景交融

“宛”是好像、仿佛的意思,写出了伊人好像、仿佛在水的中央,她的身影始终似近实远,时隐时现,若即若离,这注定了是一场近在咫尺却远在天涯的追寻。

这种感觉就像顾城的诗《远和近》:

你,一会看我,一会看云。

我觉得,你看我时很远,你看云时很近。

重章叠句赏意境

诗中并未直接描写“伊人”,她是模糊的,神秘的。“伊人”何指,历来众说不一。可以是贤才、爱人、友人,可以是功业、理想、前途……总之,“伊人”是你我追寻一切美好事物的终极象征。

“伊人”的永恒魅力,恰恰在于那“在水一方”的留白,营造出一种若即若离的朦胧美。诗中用“白露为霜”的萧瑟秋意,构筑起一道迷离的屏障:蒹葭苍茫,秋水寒彻,伊人的身影始终在盈盈秋水间摇曳。这种可望不可即的美学密码,化作了芦苇荡中氤氲的雾气,将“伊人”推向永恒的彼岸。正如德国哲学家本雅明所说:“真正的美,永远存在于抵达之前的途中。” 。

含英咀华思伊人

1.伊人究竟有何魅力,能让诗人追寻不已呢?

含英咀华思伊人

《蒹葭》这首诗叩击着人类永恒的命题:追寻与疏离、理想与现实的永恒矛盾。

诗人的追寻是充满诗意的悲壮:“溯洄从之”“溯游从之”的重复咏叹,是周而复始的跋涉,更是九死不悔的执念。诗人明知“道阻且长”,却依然在秋水中跋涉,这种西西弗斯式的徒劳,恰恰彰显了古典诗歌中“知其不可而为之”的精神力量。这其实就体现了一种深刻的人生意义,美好的事物总是渴望难即的,不管最后是否寻得“伊人”,这追寻的过程本身就具有极大的意义!

2.伊人始终求而不得,你觉得诗人的追寻还有意义吗?

篇目拓展

篇目拓展

诗经·国风·周南·桃夭

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

注释:

夭夭(yāo):形容桃树生机勃勃、枝叶繁茂。灼灼(zhuó):桃花鲜艳明亮的样子。

华:同“花”。之子于归:这位女子出嫁(“之”指代女子,“于归”指女子出嫁)。

宜其室家:使夫家和睦顺遂。蕡(fén):果实硕大繁多的样子,象征多子多福。宜其家室:使家庭兴旺安宁 蓁蓁(zhēn):树叶茂盛,寓意家族兴旺。宜其家人:令家族繁荣昌盛。

篇目拓展

《秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

注释:

袍:长衣,外袍。士兵同穿战袍象征同甘共苦。泽:通“襗”,贴身内衣。裳:下衣,战裙。甲兵:甲胄与兵器 王于兴师:周王下令出兵(一说“王”指秦国君主)。同仇:仇敌一致 偕作:一同行动;偕行:并肩出征,同行杀敌。

总结归纳

诗篇 托物起兴的意象 象征意义 重章叠句的具体变化 递进逻辑与情感表达

《关雎》 雎鸠、荇菜、河洲 雎鸠和鸣象征对爱情的向往;

荇菜采摘象征追求的过程。 情感阶段“寤寐求之→琴瑟友之→钟鼓乐之”;

动作“流之→采之→芼之”。 从单相思的苦闷到想象中婚姻的圆满,情感由压抑转向热烈,体现对理想爱情的渐进式追求。

《蒹葭》 蒹葭(芦苇)、白露、秋水 苍茫秋景象征追寻的艰难与理想的隔阂;

“伊人”的若即若离象征一切可望不可即的美好事物。 蒹葭“苍苍→萋萋→采采”;

白露“为霜→未晞→未已”;

伊人位置“水中央→水中坻→水中沚”。 通过环境从萧瑟到繁茂的变化,暗示时间流逝;

“道阻且长→跻→右”层层递进,凸显追寻的执着与不可即的永恒性。

《桃夭》 桃花(夭夭、灼灼、蓁蓁) 桃花繁盛象征新娘的青春与美好;

果实与枝叶象征多子多福、家族兴旺。 祝福对象“宜其室家→宜其家室→宜其家人”;

意象从“华→实→叶”。 从新婚祝福到家族繁荣,层层扩展婚姻的社会意义;

以植物生长隐喻婚姻生活的美满与延续。

《无衣》 战袍(同袍、同泽、同裳) 战袍象征同甘共苦的团结;

武器修整象征备战行动的统一性。 武器“戈矛→矛戟→甲兵”;

行动“同仇→偕作→偕行”。 从个人到集体,逐层强化团结精神;

“修我戈矛→矛戟→甲兵”体现备战行动的逐步推进。

教师寄语

重章叠句是《诗经》的骨骼,托物起兴是它的灵魂。愿同学们在古典诗歌的密林中,既能触摸到文字的肌理,也能窥见千年之前先民们炽热的心跳。

检测与评价

1.以“秋叶”或“流水”为起兴之物,仿写一段递进式重章叠句的诗歌,体会情景交融的表达。

2.结合《蒹葭》中求而不得仍未放弃的精神,撰写短文谈谈你对“真正的美在抵达前的途中”的理解。

谢

谢

壹

壹

一

新课导入

《诗经》

蒹

葭

学习目标

1.复习“重章叠句”与“托物起兴”的定义及其在诗歌中的作用。

2.通过对比分析《蒹葭》与其他诗篇,掌握递进式意象与情感表达的关系。

3.探究古典诗歌中象征手法的多层意蕴。

关关睢鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。

窈窕淑女,钟鼓乐之。

爱慕之意

(起兴)

思念之苦

苦闷、焦灼(实写)

美好愿望

和谐与欢乐(虚写)

复习旧知

1.重章叠句:

定义:诗歌中章节结构重复,仅替换少量字词,形成节奏感和情感递进。

作用:强化主题、渲染氛围、深化情感,如《关雎》中“寤寐求之→琴瑟友之→钟鼓乐之”的递进式追求。

2.托物起兴:

定义:借自然景物引发情感或主题,形成情景交融的意境。

作用:以物喻情、暗示象征,如《关雎》以“关关雎鸠”雎鸠成双成对出现的情景,暗示窈窕淑女是君子的好伴侣,要与君子成双入对。

新课导入

秦国,一个西北的边陲小地,历经长达五百年的崛起之路,跃身为西部强国。长久的战事与艰苦的环境,铸就了秦人强悍勇猛的顽强个性。而在这样的 铁骨之下,也深藏着一抹缱绻柔情。收录于《诗经·秦风》的《蒹葭》,就记载了这样的情感。王国维在《人间词话》中更是道此篇“最得风人深致”,意思就是国风里写得最美的。这节课,让我们一起去领略“蒹葭”的千年之美吧!

壹

壹

一

新课导入

蒹葭是什么植物?

浅唱低吟品诗韵

蒹葭/苍苍,白露/为霜。

所谓/伊人,在水/一方。

溯洄/从之,道阻/且长。

溯游/从之,宛在/水中央。

蒹葭/萋萋,白露/未晞。

所谓/伊人,在水/之湄。

溯洄/从之,道阻/且跻。

溯游/从之,宛在/水中坻。

蒹葭/采采,白露/未已。

所谓/伊人,在水/之涘。

溯洄/从之,道阻/且右。

溯游/从之,宛在/水中沚。

音韵美

(1)重章叠句:三章语句基本相同,音韵回环往复、余韵悠悠。

(2)四言二拍为主:大都是四言的语句形式,朗读时采用“二/二”拍,读起来整齐,节奏感强。

(3)叠词:苍苍、萋萋、采采等,朗朗上口、音韵和谐、优美流畅。

(4)押韵:苍、霜、方、长、央/萋、晞、之、跻、坻/已、涘、之、沚,抑扬顿挫、跌宕起伏。

1.找出诗歌中的几组重章叠句的诗句。

第一组

蒹葭苍苍,白露为霜。

蒹葭萋萋,白露未晞。

蒹葭采采,白露未已。

第二组

所谓伊人,在水一方。

所谓伊人,在水之涘。

重章叠句赏意境

1.找出诗歌中的几组重章叠句的诗句。

第三组

溯洄从之,道阻且长。

溯洄从之,道阻且跻。

溯洄从之,道阻且右。

第四组

溯游从之,宛在水中央。

溯游从之,宛在水中坻。

溯游从之,宛在水中沚。

重章叠句赏意境

2.第一组诗句反复写蒹葭和白露,有何作用

蒹葭苍苍,白露为霜。

蒹葭萋萋,白露未晞。

蒹葭采采,白露未已。

蒹葭——苍苍、萋萋、采采的变换,写出芦苇从碧色苍苍到一片茂盛、更为繁茂的过程,暗示时间的推移,把深秋凄凉的气氛渲染得越来越浓,烘托出诗人凄苦悲凉的心情。

白露——为霜、未晞、未已的变换,写出朝露成霜而又融为秋水,逐渐变干的过程,暗示时光的流逝,说明诗人天刚亮就来到河滨,一直寻寻觅觅,直到太阳东升,仍未见伊人。由此,一个痴情执着又有些焦急的追寻者形象便跃然纸上。

重章叠句赏意境

起兴

3.第二组诗句反复写的伊人是谁?她在哪里

所谓伊人,在水一方。

所谓伊人,在水之湄。

所谓伊人,在水之涘。

重章叠句赏意境

是谁

“伊人”:指诗人所爱的之人。

在哪

秋水盈盈,河道阻隔,她在远方。“伊人”踪迹飘忽,难以追寻,可望而不可及。

朦胧美

4.请用诗意的语言描绘第三组的画面,你读出了什么?

溯洄从之,道阻且长。

溯洄从之,道阻且跻。

溯洄从之,道阻且右。

翻译

逆流而上寻寻觅觅,道路险阻而又漫长。

逆流而上寻寻觅觅,道路坎坷艰险难攀。

逆流而上寻寻觅觅,道路险阻迂回难走。

重章叠句赏意境

求而不得

象征手法

5.用诗意的语言描绘第四组的画面,现在诗人离伊人近了吗?

溯游从之,宛在水中央。

溯游从之,宛在水中坻。

溯游从之,宛在水中沚。

翻译

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在水的中央。

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在沙洲中间。

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在水中沙洲。

重章叠句赏意境

似近实远

情景交融

“宛”是好像、仿佛的意思,写出了伊人好像、仿佛在水的中央,她的身影始终似近实远,时隐时现,若即若离,这注定了是一场近在咫尺却远在天涯的追寻。

这种感觉就像顾城的诗《远和近》:

你,一会看我,一会看云。

我觉得,你看我时很远,你看云时很近。

重章叠句赏意境

诗中并未直接描写“伊人”,她是模糊的,神秘的。“伊人”何指,历来众说不一。可以是贤才、爱人、友人,可以是功业、理想、前途……总之,“伊人”是你我追寻一切美好事物的终极象征。

“伊人”的永恒魅力,恰恰在于那“在水一方”的留白,营造出一种若即若离的朦胧美。诗中用“白露为霜”的萧瑟秋意,构筑起一道迷离的屏障:蒹葭苍茫,秋水寒彻,伊人的身影始终在盈盈秋水间摇曳。这种可望不可即的美学密码,化作了芦苇荡中氤氲的雾气,将“伊人”推向永恒的彼岸。正如德国哲学家本雅明所说:“真正的美,永远存在于抵达之前的途中。” 。

含英咀华思伊人

1.伊人究竟有何魅力,能让诗人追寻不已呢?

含英咀华思伊人

《蒹葭》这首诗叩击着人类永恒的命题:追寻与疏离、理想与现实的永恒矛盾。

诗人的追寻是充满诗意的悲壮:“溯洄从之”“溯游从之”的重复咏叹,是周而复始的跋涉,更是九死不悔的执念。诗人明知“道阻且长”,却依然在秋水中跋涉,这种西西弗斯式的徒劳,恰恰彰显了古典诗歌中“知其不可而为之”的精神力量。这其实就体现了一种深刻的人生意义,美好的事物总是渴望难即的,不管最后是否寻得“伊人”,这追寻的过程本身就具有极大的意义!

2.伊人始终求而不得,你觉得诗人的追寻还有意义吗?

篇目拓展

篇目拓展

诗经·国风·周南·桃夭

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

注释:

夭夭(yāo):形容桃树生机勃勃、枝叶繁茂。灼灼(zhuó):桃花鲜艳明亮的样子。

华:同“花”。之子于归:这位女子出嫁(“之”指代女子,“于归”指女子出嫁)。

宜其室家:使夫家和睦顺遂。蕡(fén):果实硕大繁多的样子,象征多子多福。宜其家室:使家庭兴旺安宁 蓁蓁(zhēn):树叶茂盛,寓意家族兴旺。宜其家人:令家族繁荣昌盛。

篇目拓展

《秦风·无衣》

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛,与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行!

注释:

袍:长衣,外袍。士兵同穿战袍象征同甘共苦。泽:通“襗”,贴身内衣。裳:下衣,战裙。甲兵:甲胄与兵器 王于兴师:周王下令出兵(一说“王”指秦国君主)。同仇:仇敌一致 偕作:一同行动;偕行:并肩出征,同行杀敌。

总结归纳

诗篇 托物起兴的意象 象征意义 重章叠句的具体变化 递进逻辑与情感表达

《关雎》 雎鸠、荇菜、河洲 雎鸠和鸣象征对爱情的向往;

荇菜采摘象征追求的过程。 情感阶段“寤寐求之→琴瑟友之→钟鼓乐之”;

动作“流之→采之→芼之”。 从单相思的苦闷到想象中婚姻的圆满,情感由压抑转向热烈,体现对理想爱情的渐进式追求。

《蒹葭》 蒹葭(芦苇)、白露、秋水 苍茫秋景象征追寻的艰难与理想的隔阂;

“伊人”的若即若离象征一切可望不可即的美好事物。 蒹葭“苍苍→萋萋→采采”;

白露“为霜→未晞→未已”;

伊人位置“水中央→水中坻→水中沚”。 通过环境从萧瑟到繁茂的变化,暗示时间流逝;

“道阻且长→跻→右”层层递进,凸显追寻的执着与不可即的永恒性。

《桃夭》 桃花(夭夭、灼灼、蓁蓁) 桃花繁盛象征新娘的青春与美好;

果实与枝叶象征多子多福、家族兴旺。 祝福对象“宜其室家→宜其家室→宜其家人”;

意象从“华→实→叶”。 从新婚祝福到家族繁荣,层层扩展婚姻的社会意义;

以植物生长隐喻婚姻生活的美满与延续。

《无衣》 战袍(同袍、同泽、同裳) 战袍象征同甘共苦的团结;

武器修整象征备战行动的统一性。 武器“戈矛→矛戟→甲兵”;

行动“同仇→偕作→偕行”。 从个人到集体,逐层强化团结精神;

“修我戈矛→矛戟→甲兵”体现备战行动的逐步推进。

教师寄语

重章叠句是《诗经》的骨骼,托物起兴是它的灵魂。愿同学们在古典诗歌的密林中,既能触摸到文字的肌理,也能窥见千年之前先民们炽热的心跳。

检测与评价

1.以“秋叶”或“流水”为起兴之物,仿写一段递进式重章叠句的诗歌,体会情景交融的表达。

2.结合《蒹葭》中求而不得仍未放弃的精神,撰写短文谈谈你对“真正的美在抵达前的途中”的理解。

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读