2025届高考写作指导:论证走向深刻之叙例、析理 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考写作指导:论证走向深刻之叙例、析理 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 50.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-10 14:48:59 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

论证走向深刻

之叙例、析理

明辨高考考向 调整备考过程

高考语文作文评价有一个显著调整,增加了“作文阅卷整体标准”。要求如下:

(一)作文判分整体要求

1.评价标准

文风端正,文脉清晰,文气顺畅。(简称为“三文”)

思想积极向上,符合社会主义核心价值观;内容切合题意;观点明确,逻辑严密,结构严谨,论证充分,思考具有独立性;表达准确流畅,合理运用词语、句式、修辞等。

不良文风的表现

叙事内容上:表态式观点—观点大;泛谈式叙例—叙事空;虚假得思想和情感—言不由衷;典型说教,内容空洞。空喊口号,自上楼梯,把自己摆得高高的,居高临下。

语言形式上:一是华而不实,二是沸腾式语言—不说人话,三是文白夹杂,四是胡乱引用名句,五是套路式结构。

总之:假大空高套/错

文风端正

1、思想积极向上,符合社会主义核心价值观;内容切合题意,符合试题的材料、情境与任务要求。

2、语言层面上 :

“文风端正”应该是指文章“言之有物,不无病呻吟;

感情真实,不矫揉造作;朴实自然,不堆砌卖弄;

缘事说理,不东拉西扯;用语准确,不因文害意”

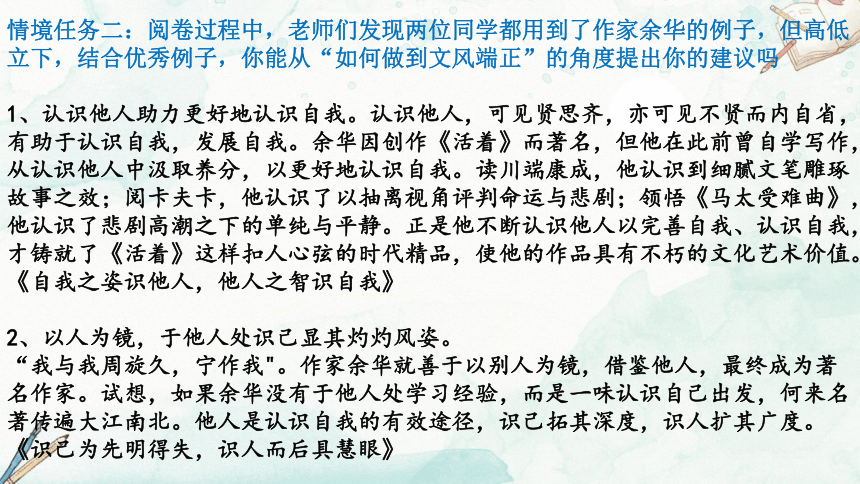

情境任务二:阅卷过程中,老师们发现两位同学都用到了作家余华的例子,但高低立下,结合优秀例子,你能从“如何做到文风端正”的角度提出你的建议吗

1、认识他人助力更好地认识自我。认识他人,可见贤思齐,亦可见不贤而内自省,有助于认识自我,发展自我。余华因创作《活着》而著名,但他在此前曾自学写作,从认识他人中汲取养分,以更好地认识自我。读川端康成,他认识到细腻文笔雕琢故事之效;阅卡夫卡,他认识了以抽离视角评判命运与悲剧;领悟《马太受难曲》,他认识了悲剧高潮之下的单纯与平静。正是他不断认识他人以完善自我、认识自我,才铸就了《活着》这样扣人心弦的时代精品,使他的作品具有不朽的文化艺术价值。 《自我之姿识他人,他人之智识自我》

2、以人为镜,于他人处识己显其灼灼风姿。

“我与我周旋久,宁作我"。作家余华就善于以别人为镜,借鉴他人,最终成为著名作家。试想,如果余华没有于他人处学习经验,而是一味认识自己出发,何来名著传遍大江南北。他人是认识自我的有效途径,识己拓其深度,识人扩其广度。 《识己为先明得失,识人而后具慧眼》

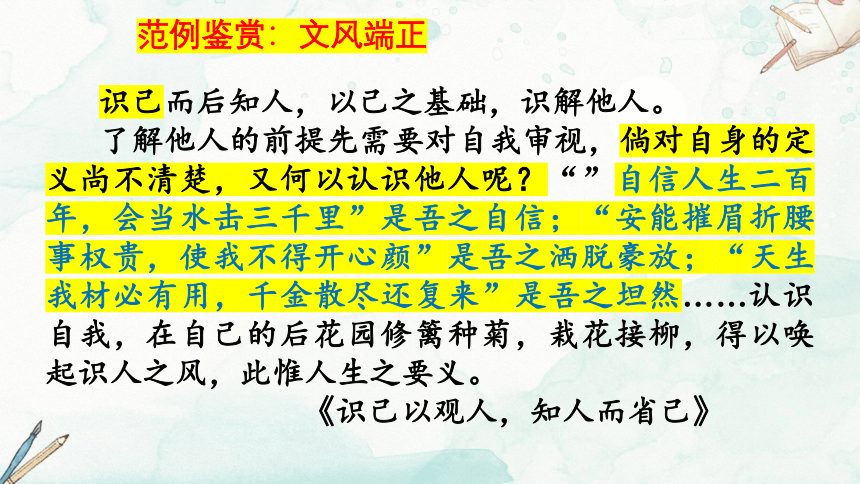

识己而后知人,以己之基础,识解他人。

了解他人的前提先需要对自我审视,倘对自身的定义尚不清楚,又何以认识他人呢?“”自信人生二百年,会当水击三千里”是吾之自信;“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”是吾之洒脱豪放;“天生我材必有用,千金散尽还复来”是吾之坦然……认识自我,在自己的后花园修篱种菊,栽花接柳,得以唤起识人之风,此惟人生之要义。

《识己以观人,知人而省己》

范例鉴赏:文风端正

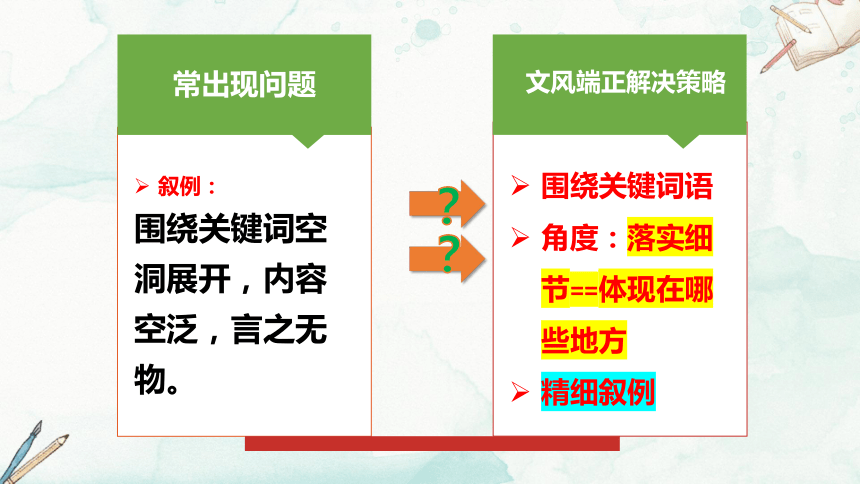

叙例:

围绕关键词空洞展开,内容空泛,言之无物。

常出现问题

围绕关键词语

角度:落实细节==体现在哪些地方

精细叙例

文风端正解决策略

?

?

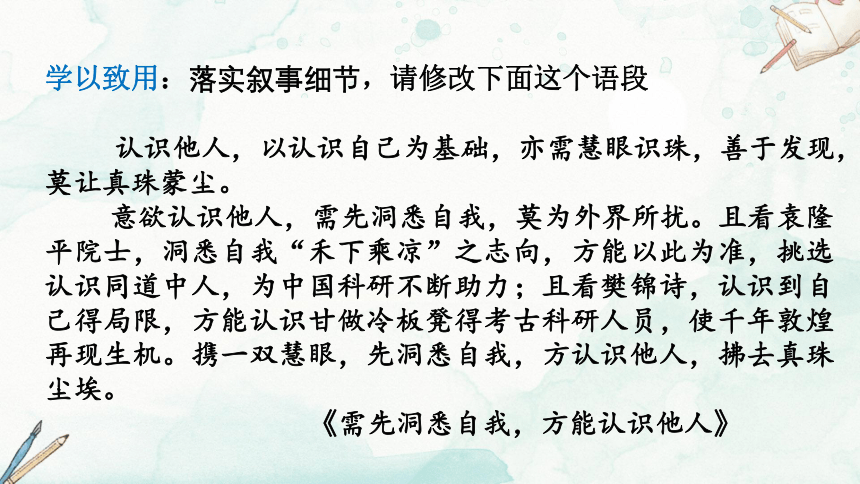

学以致用:落实叙事细节,请修改下面这个语段

认识他人,以认识自己为基础,亦需慧眼识珠,善于发现,莫让真珠蒙尘。

意欲认识他人,需先洞悉自我,莫为外界所扰。且看袁隆平院士,洞悉自我“禾下乘凉”之志向,方能以此为准,挑选认识同道中人,为中国科研不断助力;且看樊锦诗,认识到自己得局限,方能认识甘做冷板凳得考古科研人员,使千年敦煌再现生机。携一双慧眼,先洞悉自我,方认识他人,拂去真珠尘埃。

《需先洞悉自我,方能认识他人》

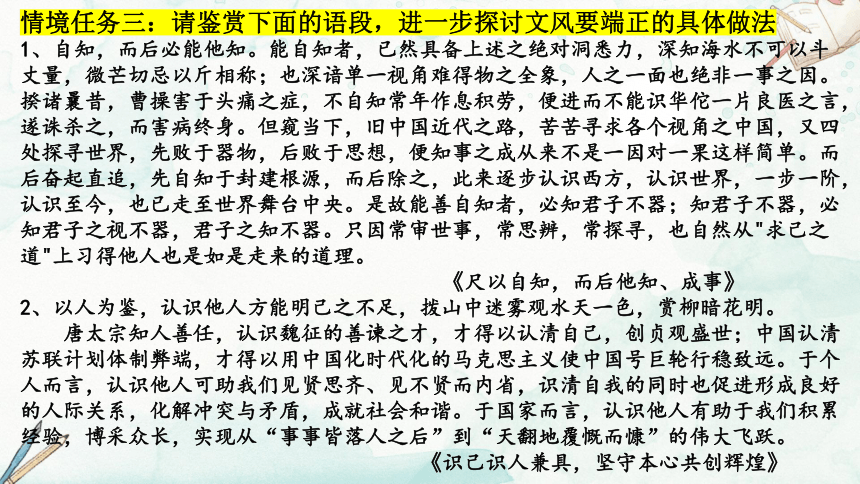

情境任务三:请鉴赏下面的语段,进一步探讨文风要端正的具体做法

1、自知,而后必能他知。能自知者,已然具备上述之绝对洞悉力,深知海水不可以斗丈量,微芒切忌以斤相称;也深谙单一视角难得物之全象,人之一面也绝非一事之因。揆诸曩昔,曹操害于头痛之症,不自知常年作息积劳,便进而不能识华佗一片良医之言,遂诛杀之,而害病终身。但窥当下,旧中国近代之路,苦苦寻求各个视角之中国,又四处探寻世界,先败于器物,后败于思想,便知事之成从来不是一因对一果这样简单。而后奋起直追,先自知于封建根源,而后除之,此来逐步认识西方,认识世界,一步一阶,认识至今,也已走至世界舞台中央。是故能善自知者,必知君子不器;知君子不器,必知君子之视不器,君子之知不器。只因常审世事,常思辨,常探寻,也自然从"求己之道"上习得他人也是如是走来的道理。

《尺以自知,而后他知、成事》

2、以人为鉴,认识他人方能明己之不足,拨山中迷雾观水天一色,赏柳暗花明。

唐太宗知人善任,认识魏征的善谏之才,才得以认清自己,创贞观盛世;中国认清苏联计划体制弊端,才得以用中国化时代化的马克思主义使中国号巨轮行稳致远。于个人而言,认识他人可助我们见贤思齐、见不贤而内省,识清自我的同时也促进形成良好的人际关系,化解冲突与矛盾,成就社会和谐。于国家而言,认识他人有助于我们积累经验,博采众长,实现从“事事皆落人之后”到“天翻地覆慨而慷”的伟大飞跃。

《识己识人兼具,坚守本心共创辉煌》

情境任务三:请鉴赏下面的语段,进一步探讨文风要端正的具体做法

1、自知,而后必能他知。能自知者,已然具备上述之绝对洞悉力,深知海水不可以斗丈量,微芒切忌以斤相称;也深谙单一视角难得物之全象,人之一面也绝非一事之因。揆诸曩昔,曹操害于头痛之症,不自知常年作息积劳,便进而不能识华佗一片良医之言,遂诛杀之,而害病终身。但窥当下,旧中国近代之路,苦苦寻求各个视角之中国,又四处探寻世界,先败于器物,后败于思想,便知事之成从来不是一因对一果这样简单。而后奋起直追,先自知于封建根源,而后除之,此来逐步认识西方,认识世界,一步一阶,认识至今,也已走至世界舞台中央。是故能善自知者,必知君子不器;知君子不器,必知君子之视不器,君子之知不器。只因常审世事,常思辨,常探寻,也自然从"求己之道"上习得他人也是如是走来的道理。

《尺以自知,而后他知、成事》

2、以人为鉴,认识他人方能明己之不足,拨山中迷雾观水天一色,赏柳暗花明。

唐太宗知人善任,认识魏征的善谏之才,才得以认清自己,创贞观盛世;中国认清苏联计划体制弊端,才得以用中国化时代化的马克思主义使中国号巨轮行稳致远。于个人而言,认识他人可助我们见贤思齐、见不贤而内省,识清自我的同时也促进形成良好的人际关系,化解冲突与矛盾,成就社会和谐。于国家而言,认识他人有助于我们积累经验,博采众长,实现从“事事皆落人之后”到“天翻地覆慨而慷”的伟大飞跃。

《识己识人兼具,坚守本心共创辉煌》

2022年山东新高考作文阅卷标准

分基础分和发展分两项,基础等级分为内容和表达两项,其中“发展”等级的要求是“深刻”“丰富”“有文采”“有创新”。

何谓“深刻”?

“透过现象深入本质,

揭示事物内在的因果关系,

观点具有启发作用。”

取法课内 备战高考

必修上第二单元 《以工匠精神雕琢时代品质》

将一门技术掌握到炉火纯青绝非易事,但工匠精神的内涵远不限于此。有人说,“没有一流的心性,就没有一流的技术”。的确,倘若没有发自肺腑、专心如一的热爱,怎有废寝忘食、尽心竭力的付出;没有臻于至善、超今冠古的追求,怎有出类拔萃、巧夺天工的卓越;没有冰心一片、物我两忘的境界,怎有雷打不动、脚踏实地的淡定。工匠精神中所深藏的,有格物致知、正心诚意的的生命哲学,也有技进乎道、超然达观的人生信念。从赞叹工匠继而推崇工匠精神,见证社会对浮躁风气、短视心态的自我疗治,对美好器物、超凡品质的主动探寻。我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者。

必修上第六单元《劝学》

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

取法课内 备战高考

必修上第六单元《劝学》

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

取法课内 备战高考

必修下第八单元《六国论》

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

取法课内 备战高考

选择性必修中册第一单元 《深化理性思考》

深化理性思考1978年,《实践是检验真理的唯一标准》的发表引发了关于真理标准问题的大讨论。……

那么如何做到理性思考呢?

1、理性思考要透过表象探究被忽略的事实真相,推导事物的发展趋势。

2、理性思考要敢于质疑,勇于追问,对事物作出理性的判断。

3、理性思考还要注意提高思维品质,对看似简单的事物作深层思考,不能把问题简单化。(多角度)

学考衔接—新教材,出题之源,备考之本

必修下第八单元,单元主题“倾听理性的声音”

单元学习任务中《如何论证》中提到

“ 需要强调的是,有了合适的论据,并不等于完成了论证。论据再多再好,也不能“自动”证明论点。以罗列论据代替论证,是刚开始写作议论文时常常出现的问题,应引起注意。所谓论证,其实就是对论据进行解说与分析,建立论据和论点之间的联系。根据文章的具体情况,可以采用不同的论证方法,如比喻、假设、因果、对比、类比、、演绎、归纳等;无论采用哪种方法,都要注意论证逻辑的严密。

论证是一个思考的过程,也是一个语言表达的过程。清晰的思路、严密的逻辑,需要用明白、准确的语言表达出来;否则无论作者想得有多清楚,读者也无法感受到,证明论点并让人信服这一根本目的自然也就不可能达到。为了增强文章的说服力,写作时还可以适当运用一些表达技巧。”

学考衔接—新教材,出题之源,备考之本

析理:

空叙述事例,不议论或简单议论

缺乏论证方法

析理不够深刻

我们的问题

达到深刻需要:

灵活运用多种论证方法

多角度析理

文风端正解决策略

?

?

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法1

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

比喻论证

方法2

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、六国破灭,非兵不利 ,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

反问、追问质疑

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法3

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

试问,当今世界,有几人愿意回到贵族垄断政权的世袭制时代 如果没有高考的公平竞争,我们个人的人生价值如何实现 倘若没有高考,我们的社会怎能进步 正因为有了高考的公平竞争,我们才有实现个人价值的可能,从而推动社会进步。感谢高考,让我努力不息,奋斗不止,最终还我一个精彩的人生! 事实证明,高考是个人实现价值的公平之路。

全国卷三《高考,圆梦之行》

追溯原因、 假设说理

1、追溯原因: 分析条件、原因 、结果 , 根据意义或后果进行分析。按照所持观点,有哪些好的结果;或者分析不这样的后果,进而论证所持观点的意义价值。

常见句式:因为……从而…… 何以……正因

2、假设说理:就是用假设的方法来进行推理,往往从结果入手,反面来论证。

另外经常与设问、反问排比句搭配使用增强语势

①如果(假如、假设、假若、要是、倘若)……就……(那、那么、那就)

②试想,假如……怎能……,若无……怎能…… 否则 ……如若……

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法4

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

门牌,本是为方便沟通而贴;姓名,虽中英各异却兼具美好寓意。同为留学生,中文名者被撕,英文名者得留,看似种族歧视,实则展现出撕门牌者对文化差异的粗暴否定。这绝非简单个例,“撕门牌”事件的背后,是当今世界全球化背景下文化交融的窘境,是人们面对文化差异时表现出的非理性与不成熟。

揭示本质、分析背景

(一)揭示本质:阐释核心词语或事件的本质是什么,将论证的边缘界定清楚。

常用句式“……是什么” “不在于……而在于”

“不是……而是……” “实质上…… ”“本质……”

(二)分析背景:探讨某个真实存在的社会问题、现象,或现实社会背景下的行为。

可以采用句式 “……反映出……” “现状 背后……”“反观现实”

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法5

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、真正长久有效的捐助是“授之以渔”而不是“授之以鱼”。“授之以鱼”是成品的给予,只能解决一时之饥、一时之围;而“授之以渔”却是过程的扶持,是真正激活受助者自身的造血功能为他们提供生存之道,协助他们永远走出贫困,从此过上有尊严的幸福生活!

正反对比

方法6

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、看一个城市的文明的程度,就看这个城市怎样对待它的精神病人,它对于残障者的服务做到什么地步,它对鳏寡孤独的照顾到什么程度,我看这个城市怎样对待所谓的盲流民工,对我而言,这是非常具体的文明的尺度。

缘事析理

化虚为实

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法7运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、何谓“勇士”?《论语 子罕》中言:“子曰:知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”我想,勇士并非“一无所惧”,只是他们在“有惧”之时,坚守大义,责任在心,沉着之中,不失进取;面对险境,朝乾夕惕、克己之惧,实现超越。

阐释概念或名言释义

方法8运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

唐太宗知人善任,认识魏征的善谏之才,才得以认清自己,创贞观盛世;中国认清苏联计划体制弊端,才得以用中国化时代化的马克思主义使中国号巨轮行稳致远。于个人而言,认识他人可助我们见贤思齐、见不贤而内省,识清自我的同时也促进形成良好的人际关系,化解冲突与矛盾,成就社会和谐。于国家而言,认识他人有助于我们积累经验,博采众长,实现从“事事皆落人之后”到“天翻地覆慨而慷”的伟大飞跃。

多角度、有层次

文风端正:析理要深刻—灵活运用各种论证方法

1.揭示自然、社会现象存在的背景和原因,展现事物的本质属性。

2.揭示现象的特殊意义。特殊现象一定有其存在的特殊道理,特殊性一定有着一般意义,文章可以揭示特殊现象与必然间的联系,揭示出事物的本质。

3.揭示现象产生的原因。任何事物产生、发展、消亡都要受其特定条件(原因)的支配。事物发展变化的根本原因在于事物内部的矛盾性,而因果关系是事物发展的根本关系。行文中以问引论,追根求源,把隐藏在事物内部的本质揭示出来。

4.揭示观点的启发作用。关注现实、关注热点,探讨问题的时代感和现实性,把话题与当前的热点问题和焦点问题联系起来。说别人未说之言,站在一定的高度看问题。

论证走向深刻

之叙例、析理

明辨高考考向 调整备考过程

高考语文作文评价有一个显著调整,增加了“作文阅卷整体标准”。要求如下:

(一)作文判分整体要求

1.评价标准

文风端正,文脉清晰,文气顺畅。(简称为“三文”)

思想积极向上,符合社会主义核心价值观;内容切合题意;观点明确,逻辑严密,结构严谨,论证充分,思考具有独立性;表达准确流畅,合理运用词语、句式、修辞等。

不良文风的表现

叙事内容上:表态式观点—观点大;泛谈式叙例—叙事空;虚假得思想和情感—言不由衷;典型说教,内容空洞。空喊口号,自上楼梯,把自己摆得高高的,居高临下。

语言形式上:一是华而不实,二是沸腾式语言—不说人话,三是文白夹杂,四是胡乱引用名句,五是套路式结构。

总之:假大空高套/错

文风端正

1、思想积极向上,符合社会主义核心价值观;内容切合题意,符合试题的材料、情境与任务要求。

2、语言层面上 :

“文风端正”应该是指文章“言之有物,不无病呻吟;

感情真实,不矫揉造作;朴实自然,不堆砌卖弄;

缘事说理,不东拉西扯;用语准确,不因文害意”

情境任务二:阅卷过程中,老师们发现两位同学都用到了作家余华的例子,但高低立下,结合优秀例子,你能从“如何做到文风端正”的角度提出你的建议吗

1、认识他人助力更好地认识自我。认识他人,可见贤思齐,亦可见不贤而内自省,有助于认识自我,发展自我。余华因创作《活着》而著名,但他在此前曾自学写作,从认识他人中汲取养分,以更好地认识自我。读川端康成,他认识到细腻文笔雕琢故事之效;阅卡夫卡,他认识了以抽离视角评判命运与悲剧;领悟《马太受难曲》,他认识了悲剧高潮之下的单纯与平静。正是他不断认识他人以完善自我、认识自我,才铸就了《活着》这样扣人心弦的时代精品,使他的作品具有不朽的文化艺术价值。 《自我之姿识他人,他人之智识自我》

2、以人为镜,于他人处识己显其灼灼风姿。

“我与我周旋久,宁作我"。作家余华就善于以别人为镜,借鉴他人,最终成为著名作家。试想,如果余华没有于他人处学习经验,而是一味认识自己出发,何来名著传遍大江南北。他人是认识自我的有效途径,识己拓其深度,识人扩其广度。 《识己为先明得失,识人而后具慧眼》

识己而后知人,以己之基础,识解他人。

了解他人的前提先需要对自我审视,倘对自身的定义尚不清楚,又何以认识他人呢?“”自信人生二百年,会当水击三千里”是吾之自信;“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”是吾之洒脱豪放;“天生我材必有用,千金散尽还复来”是吾之坦然……认识自我,在自己的后花园修篱种菊,栽花接柳,得以唤起识人之风,此惟人生之要义。

《识己以观人,知人而省己》

范例鉴赏:文风端正

叙例:

围绕关键词空洞展开,内容空泛,言之无物。

常出现问题

围绕关键词语

角度:落实细节==体现在哪些地方

精细叙例

文风端正解决策略

?

?

学以致用:落实叙事细节,请修改下面这个语段

认识他人,以认识自己为基础,亦需慧眼识珠,善于发现,莫让真珠蒙尘。

意欲认识他人,需先洞悉自我,莫为外界所扰。且看袁隆平院士,洞悉自我“禾下乘凉”之志向,方能以此为准,挑选认识同道中人,为中国科研不断助力;且看樊锦诗,认识到自己得局限,方能认识甘做冷板凳得考古科研人员,使千年敦煌再现生机。携一双慧眼,先洞悉自我,方认识他人,拂去真珠尘埃。

《需先洞悉自我,方能认识他人》

情境任务三:请鉴赏下面的语段,进一步探讨文风要端正的具体做法

1、自知,而后必能他知。能自知者,已然具备上述之绝对洞悉力,深知海水不可以斗丈量,微芒切忌以斤相称;也深谙单一视角难得物之全象,人之一面也绝非一事之因。揆诸曩昔,曹操害于头痛之症,不自知常年作息积劳,便进而不能识华佗一片良医之言,遂诛杀之,而害病终身。但窥当下,旧中国近代之路,苦苦寻求各个视角之中国,又四处探寻世界,先败于器物,后败于思想,便知事之成从来不是一因对一果这样简单。而后奋起直追,先自知于封建根源,而后除之,此来逐步认识西方,认识世界,一步一阶,认识至今,也已走至世界舞台中央。是故能善自知者,必知君子不器;知君子不器,必知君子之视不器,君子之知不器。只因常审世事,常思辨,常探寻,也自然从"求己之道"上习得他人也是如是走来的道理。

《尺以自知,而后他知、成事》

2、以人为鉴,认识他人方能明己之不足,拨山中迷雾观水天一色,赏柳暗花明。

唐太宗知人善任,认识魏征的善谏之才,才得以认清自己,创贞观盛世;中国认清苏联计划体制弊端,才得以用中国化时代化的马克思主义使中国号巨轮行稳致远。于个人而言,认识他人可助我们见贤思齐、见不贤而内省,识清自我的同时也促进形成良好的人际关系,化解冲突与矛盾,成就社会和谐。于国家而言,认识他人有助于我们积累经验,博采众长,实现从“事事皆落人之后”到“天翻地覆慨而慷”的伟大飞跃。

《识己识人兼具,坚守本心共创辉煌》

情境任务三:请鉴赏下面的语段,进一步探讨文风要端正的具体做法

1、自知,而后必能他知。能自知者,已然具备上述之绝对洞悉力,深知海水不可以斗丈量,微芒切忌以斤相称;也深谙单一视角难得物之全象,人之一面也绝非一事之因。揆诸曩昔,曹操害于头痛之症,不自知常年作息积劳,便进而不能识华佗一片良医之言,遂诛杀之,而害病终身。但窥当下,旧中国近代之路,苦苦寻求各个视角之中国,又四处探寻世界,先败于器物,后败于思想,便知事之成从来不是一因对一果这样简单。而后奋起直追,先自知于封建根源,而后除之,此来逐步认识西方,认识世界,一步一阶,认识至今,也已走至世界舞台中央。是故能善自知者,必知君子不器;知君子不器,必知君子之视不器,君子之知不器。只因常审世事,常思辨,常探寻,也自然从"求己之道"上习得他人也是如是走来的道理。

《尺以自知,而后他知、成事》

2、以人为鉴,认识他人方能明己之不足,拨山中迷雾观水天一色,赏柳暗花明。

唐太宗知人善任,认识魏征的善谏之才,才得以认清自己,创贞观盛世;中国认清苏联计划体制弊端,才得以用中国化时代化的马克思主义使中国号巨轮行稳致远。于个人而言,认识他人可助我们见贤思齐、见不贤而内省,识清自我的同时也促进形成良好的人际关系,化解冲突与矛盾,成就社会和谐。于国家而言,认识他人有助于我们积累经验,博采众长,实现从“事事皆落人之后”到“天翻地覆慨而慷”的伟大飞跃。

《识己识人兼具,坚守本心共创辉煌》

2022年山东新高考作文阅卷标准

分基础分和发展分两项,基础等级分为内容和表达两项,其中“发展”等级的要求是“深刻”“丰富”“有文采”“有创新”。

何谓“深刻”?

“透过现象深入本质,

揭示事物内在的因果关系,

观点具有启发作用。”

取法课内 备战高考

必修上第二单元 《以工匠精神雕琢时代品质》

将一门技术掌握到炉火纯青绝非易事,但工匠精神的内涵远不限于此。有人说,“没有一流的心性,就没有一流的技术”。的确,倘若没有发自肺腑、专心如一的热爱,怎有废寝忘食、尽心竭力的付出;没有臻于至善、超今冠古的追求,怎有出类拔萃、巧夺天工的卓越;没有冰心一片、物我两忘的境界,怎有雷打不动、脚踏实地的淡定。工匠精神中所深藏的,有格物致知、正心诚意的的生命哲学,也有技进乎道、超然达观的人生信念。从赞叹工匠继而推崇工匠精神,见证社会对浮躁风气、短视心态的自我疗治,对美好器物、超凡品质的主动探寻。我们不必人人成为工匠,却可以人人成为工匠精神的践行者。

必修上第六单元《劝学》

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

取法课内 备战高考

必修上第六单元《劝学》

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

取法课内 备战高考

必修下第八单元《六国论》

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

取法课内 备战高考

选择性必修中册第一单元 《深化理性思考》

深化理性思考1978年,《实践是检验真理的唯一标准》的发表引发了关于真理标准问题的大讨论。……

那么如何做到理性思考呢?

1、理性思考要透过表象探究被忽略的事实真相,推导事物的发展趋势。

2、理性思考要敢于质疑,勇于追问,对事物作出理性的判断。

3、理性思考还要注意提高思维品质,对看似简单的事物作深层思考,不能把问题简单化。(多角度)

学考衔接—新教材,出题之源,备考之本

必修下第八单元,单元主题“倾听理性的声音”

单元学习任务中《如何论证》中提到

“ 需要强调的是,有了合适的论据,并不等于完成了论证。论据再多再好,也不能“自动”证明论点。以罗列论据代替论证,是刚开始写作议论文时常常出现的问题,应引起注意。所谓论证,其实就是对论据进行解说与分析,建立论据和论点之间的联系。根据文章的具体情况,可以采用不同的论证方法,如比喻、假设、因果、对比、类比、、演绎、归纳等;无论采用哪种方法,都要注意论证逻辑的严密。

论证是一个思考的过程,也是一个语言表达的过程。清晰的思路、严密的逻辑,需要用明白、准确的语言表达出来;否则无论作者想得有多清楚,读者也无法感受到,证明论点并让人信服这一根本目的自然也就不可能达到。为了增强文章的说服力,写作时还可以适当运用一些表达技巧。”

学考衔接—新教材,出题之源,备考之本

析理:

空叙述事例,不议论或简单议论

缺乏论证方法

析理不够深刻

我们的问题

达到深刻需要:

灵活运用多种论证方法

多角度析理

文风端正解决策略

?

?

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法1

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察颜观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

比喻论证

方法2

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、六国破灭,非兵不利 ,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰:弊在赂秦也。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

反问、追问质疑

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法3

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

试问,当今世界,有几人愿意回到贵族垄断政权的世袭制时代 如果没有高考的公平竞争,我们个人的人生价值如何实现 倘若没有高考,我们的社会怎能进步 正因为有了高考的公平竞争,我们才有实现个人价值的可能,从而推动社会进步。感谢高考,让我努力不息,奋斗不止,最终还我一个精彩的人生! 事实证明,高考是个人实现价值的公平之路。

全国卷三《高考,圆梦之行》

追溯原因、 假设说理

1、追溯原因: 分析条件、原因 、结果 , 根据意义或后果进行分析。按照所持观点,有哪些好的结果;或者分析不这样的后果,进而论证所持观点的意义价值。

常见句式:因为……从而…… 何以……正因

2、假设说理:就是用假设的方法来进行推理,往往从结果入手,反面来论证。

另外经常与设问、反问排比句搭配使用增强语势

①如果(假如、假设、假若、要是、倘若)……就……(那、那么、那就)

②试想,假如……怎能……,若无……怎能…… 否则 ……如若……

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法4

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

门牌,本是为方便沟通而贴;姓名,虽中英各异却兼具美好寓意。同为留学生,中文名者被撕,英文名者得留,看似种族歧视,实则展现出撕门牌者对文化差异的粗暴否定。这绝非简单个例,“撕门牌”事件的背后,是当今世界全球化背景下文化交融的窘境,是人们面对文化差异时表现出的非理性与不成熟。

揭示本质、分析背景

(一)揭示本质:阐释核心词语或事件的本质是什么,将论证的边缘界定清楚。

常用句式“……是什么” “不在于……而在于”

“不是……而是……” “实质上…… ”“本质……”

(二)分析背景:探讨某个真实存在的社会问题、现象,或现实社会背景下的行为。

可以采用句式 “……反映出……” “现状 背后……”“反观现实”

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法5

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、真正长久有效的捐助是“授之以渔”而不是“授之以鱼”。“授之以鱼”是成品的给予,只能解决一时之饥、一时之围;而“授之以渔”却是过程的扶持,是真正激活受助者自身的造血功能为他们提供生存之道,协助他们永远走出贫困,从此过上有尊严的幸福生活!

正反对比

方法6

运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、看一个城市的文明的程度,就看这个城市怎样对待它的精神病人,它对于残障者的服务做到什么地步,它对鳏寡孤独的照顾到什么程度,我看这个城市怎样对待所谓的盲流民工,对我而言,这是非常具体的文明的尺度。

缘事析理

化虚为实

理性论证: 让文风既端正又走向深刻

方法7运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

例、何谓“勇士”?《论语 子罕》中言:“子曰:知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”我想,勇士并非“一无所惧”,只是他们在“有惧”之时,坚守大义,责任在心,沉着之中,不失进取;面对险境,朝乾夕惕、克己之惧,实现超越。

阐释概念或名言释义

方法8运用了 方法,让文章在说理中走向深刻

唐太宗知人善任,认识魏征的善谏之才,才得以认清自己,创贞观盛世;中国认清苏联计划体制弊端,才得以用中国化时代化的马克思主义使中国号巨轮行稳致远。于个人而言,认识他人可助我们见贤思齐、见不贤而内省,识清自我的同时也促进形成良好的人际关系,化解冲突与矛盾,成就社会和谐。于国家而言,认识他人有助于我们积累经验,博采众长,实现从“事事皆落人之后”到“天翻地覆慨而慷”的伟大飞跃。

多角度、有层次

文风端正:析理要深刻—灵活运用各种论证方法

1.揭示自然、社会现象存在的背景和原因,展现事物的本质属性。

2.揭示现象的特殊意义。特殊现象一定有其存在的特殊道理,特殊性一定有着一般意义,文章可以揭示特殊现象与必然间的联系,揭示出事物的本质。

3.揭示现象产生的原因。任何事物产生、发展、消亡都要受其特定条件(原因)的支配。事物发展变化的根本原因在于事物内部的矛盾性,而因果关系是事物发展的根本关系。行文中以问引论,追根求源,把隐藏在事物内部的本质揭示出来。

4.揭示观点的启发作用。关注现实、关注热点,探讨问题的时代感和现实性,把话题与当前的热点问题和焦点问题联系起来。说别人未说之言,站在一定的高度看问题。