文学类文本散文客观题(课件)-2025年高考语文二轮复习专题精讲精练(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 文学类文本散文客观题(课件)-2025年高考语文二轮复习专题精讲精练(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-10 14:53:14 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

文学类文本阅读

2025年高考语文二轮复习精讲精练(新高考通用)

文学类文本散文

12 客观题

回顾高考.明确考情

知识导图·考点梳理

考点突破·准确答题

03

01

02

知识梳理

★技法点拨

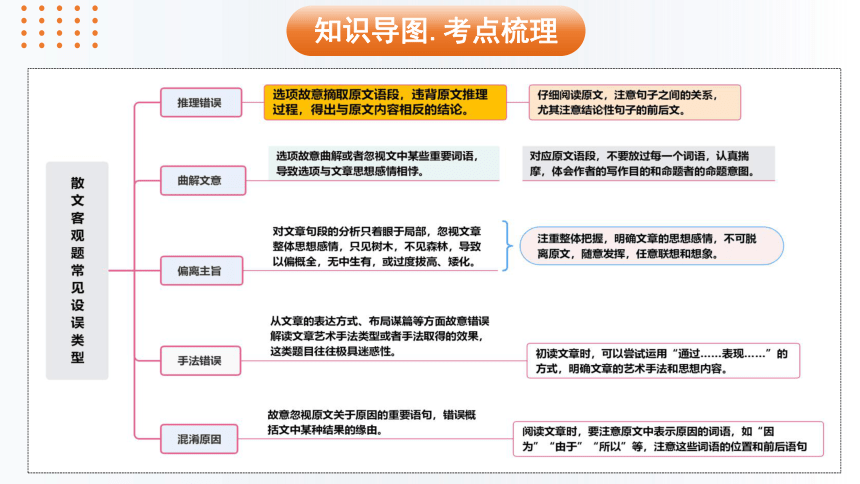

★突破一:思想内容的理解题设误角度

04

★突破二:艺术特色的分析与鉴赏题设误角度

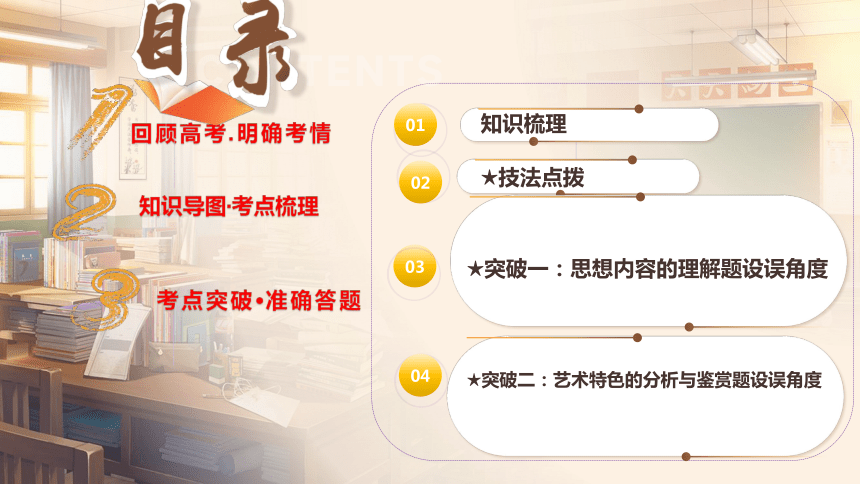

回顾高考.明确考情

卷别 选材 体裁 题型 分值 考点

2024年.新课标I卷 《放牛记》 徐则臣 散文 2客观 2主观 16分 题6 分析内容和鉴赏艺术特色

题7 理解文本内容

2023·全国甲卷 巴金《机械的诗——旅途随笔之一》 随笔 1客观 2主观 15分 题7 分析内容和鉴赏艺术特色

2022·全国新高考Ⅱ卷 李广田《到橘子林去》 叙事散文 2客观 2主观 16分 题6 理解文本内容

题7 分析鉴赏艺术特色

2022·全国乙卷 萧红《“九一八”致弟弟书》 书信 1客观 2主观 15分 题7 分析内容和鉴赏艺术特色

题8 概括内容,阐述原因

2021·全国新高考Ⅱ卷 废名《放猖》、废名《莫须有先生教国语》 文化散文、散文化小说 2客观 2主观 18分 题6 分析文本内容和鉴赏艺术特色

题7 理解文本内容

2021·全国甲卷 王小鹰《当痛苦大于力量的时候》 写人散文 1客观 2主观 15分 题7 分析内容和鉴赏艺术特色

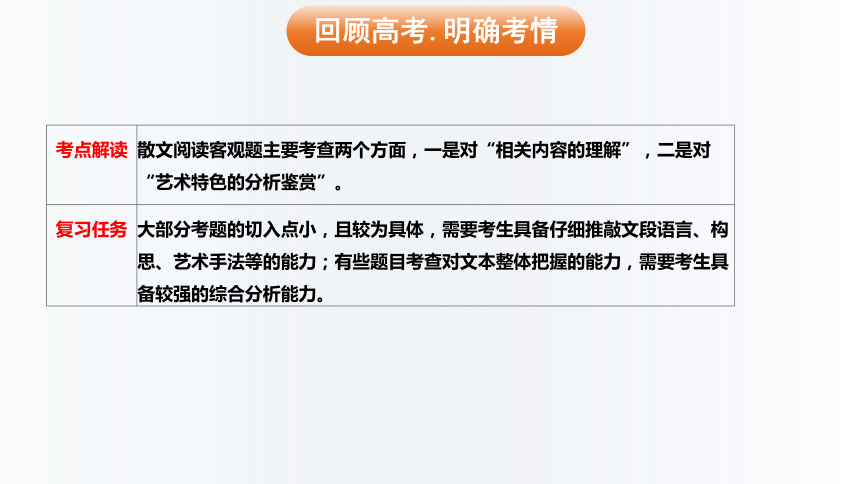

考点解读 散文阅读客观题主要考查两个方面,一是对“相关内容的理解”,二是对“艺术特色的分析鉴赏”。

复习任务 大部分考题的切入点小,且较为具体,需要考生具备仔细推敲文段语言、构思、艺术手法等的能力;有些题目考查对文本整体把握的能力,需要考生具备较强的综合分析能力。

回顾高考.明确考情

知识导图.考点梳理

知识梳理

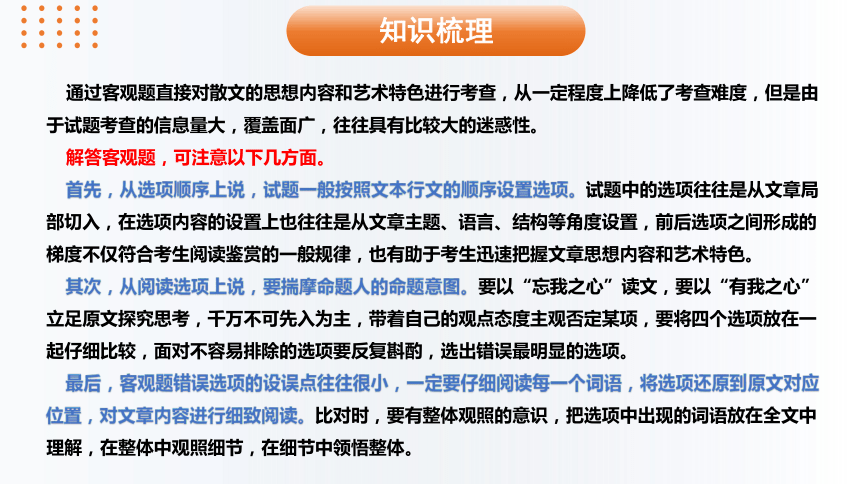

通过客观题直接对散文的思想内容和艺术特色进行考查,从一定程度上降低了考查难度,但是由于试题考查的信息量大,覆盖面广,往往具有比较大的迷惑性。

解答客观题,可注意以下几方面。

首先,从选项顺序上说,试题一般按照文本行文的顺序设置选项。试题中的选项往往是从文章局部切入,在选项内容的设置上也往往是从文章主题、语言、结构等角度设置,前后选项之间形成的梯度不仅符合考生阅读鉴赏的一般规律,也有助于考生迅速把握文章思想内容和艺术特色。

其次,从阅读选项上说,要揣摩命题人的命题意图。要以“忘我之心”读文,要以“有我之心”立足原文探究思考,千万不可先入为主,带着自己的观点态度主观否定某项,要将四个选项放在一起仔细比较,面对不容易排除的选项要反复斟酌,选出错误最明显的选项。

最后,客观题错误选项的设误点往往很小,一定要仔细阅读每一个词语,将选项还原到原文对应位置,对文章内容进行细致阅读。比对时,要有整体观照的意识,把选项中出现的词语放在全文中理解,在整体中观照细节,在细节中领悟整体。

真题演练

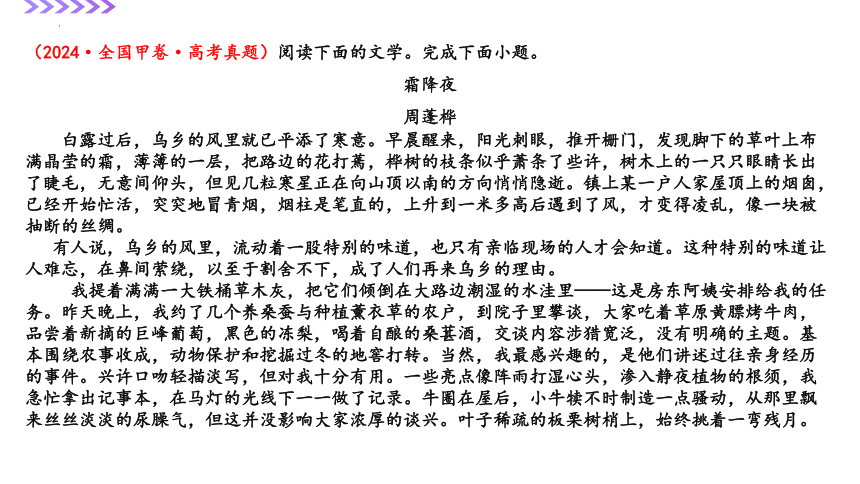

(2024·全国甲卷·高考真题)阅读下面的文学。完成下面小题。

霜降夜

周蓬桦

白露过后,乌乡的风里就已平添了寒意。早晨醒来,阳光刺眼,推开栅门,发现脚下的草叶上布满晶莹的霜,薄簿的一层,把路边的花打蔫,桦树的枝条似乎萧条了些许,树木上的一只只眼睛长出了睫毛,无意间仰头,但见几粒寒星正在向山顶以南的方向悄悄隐逝。镇上某一户人家屋顶上的烟囱,已经开始忙活,突突地冒青烟,烟柱是笔直的,上升到一米多高后遇到了风,才变得凌乱,像一块被抽断的丝绸。

有人说,乌乡的风里,流动着一股特别的味道,也只有亲临现场的人才会知道。这种特别的味道让人难忘,在鼻间萦绕,以至于割舍不下,成了人们再来乌乡的理由。

我提着满满一大铁桶草木灰,把它们倾倒在大路边潮湿的水洼里——这是房东阿姨安排给我的任务。昨天晚上,我约了几个养桑蚕与种植薰衣草的农户,到院子里攀谈,大家吃着草原黄膘烤牛肉,品尝着新摘的巨峰葡萄,黑色的冻梨,喝着自酿的桑葚酒,交谈内容涉猎宽泛,没有明确的主题。基本围绕农事收成,动物保护和挖掘过冬的地窖打转。当然,我最感兴趣的,是他们讲述过往亲身经历的事件。兴许口吻轻描淡写,但对我十分有用。一些亮点像阵雨打湿心头,渗入静夜植物的根须,我急忙拿出记事本,在马灯的光线下一一做了记录。牛圈在屋后,小牛犊不时制造一点骚动,从那里飘来丝丝淡淡的尿臊气,但这并没影响大家浓厚的谈兴。叶子稀疏的板栗树梢上,始终挑着一弯残月。

聊到10点多钟时,霜降开始了,夜幕陡然拉向纵深,只听得周围的芦苇秆在瑟瑟作响,白桦树枝在轻轻蠕动,我身上很快起了一层细小的鸡皮疙瘩。这时,善良的房东阿姨送来了羊毛毯和羊毛披肩,以抵抗霜降带来的微妙变化。

“天要落露了,大伙儿小心着凉。”她说。

阿姨端来一小筐被冰冻过的无花果,果子个头大,已经在冰柜里冻成了一个个小冰球,阿姨从厨房提来了铁皮桶,点燃了软草和木柴。很快就将冻浆果烤软了,冰渣子化成了水,杂糅着果实的汁液。取一个放在嘴里,觉得冻过后的无花果有一股山柿饼的味道。少顷,桌上又摆满了甜点美食——大列巴面包、哈尔滨红肠、咖啡、奶茶、干果仁,还有烤得香喷喷的草原红糖焙子,吃得大家直打饱嗝。

这是一个特别的霜降夜,让人感觉到生命与节气之间发生了某种密切的联系,有很强烈的体验感,从这个夜晚起始,我正式走进乌乡人的生活,自此与之呼吸同一种空气,吃一锅同样的黑米乌饭,喝新碾的大碴子粥,我并不觉得我与乌乡的人和动物有什么不同。我们是对等的。他们在日子艰辛面前所持有的积极态度,和对幸福目标的追寻姿态,都让我感同身受,嘘唏或喜悦。如果可能,我愿意做乌乡山野中的一株树或一片霜冻的叶子。

我还记下了燃烧时呲呲作响的松油灯,灯下的笑脸,火光中明亮的瞳仁,以及整整一个晚上都在谈论的接地气的话题——如何与枯草丛中的野物们一道,度过暴风雪即将来临的严冬,需要粮食、木柴、胡萝卜和大白菜,需要棉衣棉被,需要一个大火炉。哟,对我这样长年奔波的外乡人来说,这是一个多么难忘的夜晚。

早晨的光线重叠移动,越升越高,把山脉的阴影投射到地面上。我手扶栅栏,将空空的铁皮桶放回到了板栗树下,却见房东阿姨的小儿子背了行囊,走下台阶,似乎要离乡远行。阿姨从灶间走出来,腰间系着粗布白围裙。她搓着手,一边抬手拭泪,脸上难掩担忧和凄惶的表情。

她的小儿子目光淡定,飞快地走出院落,又回过头来朝我们挥手笑笑,然后大步踩过路边的草木灰,在阳光下缩小成一个移动的墨点,在远山的背景下渐渐消失。返回屋内,我以树墩做书案,在稿纸上飞快地记下一句话:“霜降后,一些植物枯萎,一些事物到来,一些人又把双脚踩在了泥泞的路上。”

(有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章第一段写乌乡的清晨,作者感受着风与光,视线从脚下草、身边树,推展至天际寒星,再收回到农家炊烟,心情和笔触都从容舒缓。

B.霜降夜攀谈中,作者感觉到“一些亮点像阵雨打湿心头,渗入静夜植物的根须”,既实写外在景致的变动,又虚写心中灵感的滋生。

C.霜降夜的柴草烤软了冻果,次晨草木灰被倾倒在路边水洼,一个年轻人踩过草木灰离家远行,这些点滴细节都带有乌乡生活的温度。

D.本文不仅记录了作者本人在乌乡小住的感受,还提及不少与当地生活息息相关的话题,如农事收成、动物保护等,侧面反映了乡村的发展。

B

【解析】本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

B.“实写外在景致的变动”错,“一些亮点像阵雨打湿心头,渗入静夜植物的根须,我急忙拿出记事本,在马灯的光线下一一做了记录”,此句运用比喻,把听乌乡人讲述过往经历触发的灵感比作“阵雨”,虚写心中灵感的滋生。没有对外在景致的描写。

故选B。

2.(理解重要句子含义)如何理解文章最后作者记下的那句话?

【解析】本题考查学生理解重要句子含义的能力。

这句话是作者在乌乡小住之后的人生感悟。

“霜降”代表着生活中的困境;“植物枯萎”象征着生命的衰退和结束,象征着那些经不起打击而被击败的人和事物;“一些事物到来”则象征着新的开始和希望,代表着经受住打击的人或事物迎来新生,开始新生活;

“一些人又把双脚踩在了泥泞的路上”,“泥泞”代表前路坎坷不易,而“把双脚踩在了泥泞的路上”象征着前行的艰辛和不易,但也体现了人们在困境中前行的坚韧和勇气,正如房东阿姨的小儿子,毅然背起行囊离家远行,去追寻属于自己的生活。

此句表达了作者在乌乡霜降夜的所见所感,表达了对生命坚韧精神的深刻理解,对乌乡人的赞美。

[答案] ①面对生活的困境,有人经不起打击而败退,有人则迎难而上,开始了新生;②虽然前行艰难,但也要凭借坚韧和勇气勇敢踏上征程,寻找属于自己的新生活;③此句表达了作者在乌乡霜降夜的所见所感,表达了对生命坚韧精神的深刻理解,对乌乡人的赞美。

3.(理解文章内容,多角度探究作品意蕴的)乌乡霜降夜,作者“感觉到生命与节气之间发生了某种密切的联系,有很强烈的体验感”,文章是从哪些方面来抒写这种体验感的?请简要分析。

[答案] ①自然景象的描写中渗透着独特的生命感受:文章开头描写了乌乡清晨的霜景,草叶上的霜、萧条的桦树、寒星的隐逝、农家炊烟等细节,写出了霜降节气中自然的变化;通过写作者感受到风中对的含义,闻得到风中独特的味道,写出了生命的独特感受。②人与自然的互动:作者与农户们在院子里攀谈、品尝当地食物,展示了人与自然的密切联系;作者还写了霜降夜的景物变化与感受到的寒意,写了房东阿姨送毯子,谈论过冬的准备等细节,展现了乌乡人对节气的重视以及应对节气的方法,写出人与节气之间密切的关联。③情感的共鸣:作者在霜降夜中感受到乌乡人对生活的积极态度和对幸福的追求,产生了强烈的情感共鸣。特别是最后看到房东阿姨的小儿子离乡远行,作者感受到生命的流动和时间的变迁,进一步深化了对生命与节气之间联系的体验。

【解析】本题考查学生理解文章内容,多角度探究作品意蕴的能力。

自然景象的描写中渗透着独特的生命感受:文章描写了乌乡清晨的霜景,草叶上的霜、被霜打蔫的花、枝条萧条的桦树、悄悄隐逝的寒星、农家屋顶的炊烟,这些自然景观都带有霜降节气的特色;贯穿其中的还有作者的细腻感受,如乌乡白露过后感受到的寒意,“白露过后,乌乡的风里就已平添了寒意”;还有乌乡风中特别的味道,“这种特别的味道让人难忘,在鼻间萦绕,以至于割舍不下,成了人们再来乌乡的理由”。

人与自然的互动:作者描写了霜降夜与农户们在院子里攀谈、品尝当地食物,“大家吃着草原黄膘烤牛肉,品尝着新摘的巨峰葡萄,黑色的冻梨,喝着自酿的桑葚酒”“阿姨端来一小筐被冰冻过的无花果,果子个头大,已经在冰柜里冻成了一个个小冰球”,这些都是秋天特有的食物,体现了人与自然的密切关联;此外,作者还写了霜降夜的景物变化与感受到的寒意,“霜降开始了,夜幕陡然拉向纵深,只听得周围的芦苇秆在瑟瑟作响,白桦树枝在轻轻蠕动,我身上很快起了一层细小的鸡皮疙瘩”,写了房东阿姨送毯子,“善良的房东阿姨送来了羊毛毯和羊毛披肩,以抵抗霜降带来的微妙变化”;还写了谈论过冬的准备等细节,“如何与枯草丛中的野物们一道,度过暴风雪即将来临的严冬,需要粮食、木柴、胡萝卜和大白菜,需要棉衣棉被,需要一个大火炉”,展现了乌乡人对节气的重视以及应对节气的方法,写出人与节气之间密切的关联。

情感的共鸣:作者在霜降夜中感受到乌乡人对生活的积极态度和对幸福的追求,产生了强烈的情感共鸣,“他们在日子艰辛面前所持有的积极态度,和对幸福目标的追寻姿态,都让我感同身受,嘘唏或喜悦”。特别是最后看到房东阿姨的小儿子离乡远行,“她的小儿子目光淡定,飞快地走出院落,又回过头来朝我们挥手笑笑,然后大步踩过路边的草木灰,在阳光下缩小成一个移动的墨点,在远山的背景下渐渐消失”,作者感受到生命的流动和时间的变迁,进一步深化了对生命与节气之间联系的体验。

通过这些方面的描写,文章生动地抒写了作者在乌乡霜降夜的深刻体验感,展现了人与自然、生命与节气之间的密切联系。

二、(2025·河北·一模)阅读下面的文字,完成下面小题。

宠牛记

李娟

新认识的朋友冯姐救助过许多流浪狗,令人钦佩。要知道在城市楼房里养狗,尤其是很多狗,非常不易。于是她的生活重心几乎全放在了照料动物上。

听了她的故事,我一边感慨不容易,一边又隐约觉得还见过更不容易的……是谁呢?仔细一想,是我妈。

我妈她老人家也收容过流浪狗,但此事不值一提。农村嘛,养狗的条件比城市强多了。此外,养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的。主要想说的是……牛。听过宠物狗宠物猫宠物猪,甚至宠物蜘蛛宠物蛇……但没听过宠物牛吧?是的,我家养了一头宠物牛。

但这事也没啥自豪的,每当我妈出远门,由我一个人照料一大家子时,累得真是哭都哭不出来。

狗们每天就煮一大盆狗食,猫们一小盆猫食,鸡鸭也好打发,可牛呢?瞧它那大肚皮!于是,我们家专门种了两亩地。

种地得浇水啊,于是我们花一万块钱在地边打了一口井。

饲草长出来得收割,于是这两年我妈一心想说服我买台小型收割机……被我一次又一次坚定否决。

说实话,我也不知道自己这种态度还能坚持多久。尤其上一次当我割牛草割得腰肌劳损时……当时我以镰刀撑地,差不多是爬回家的。接下来躺了三天,再接下来休养了半年。

冯姐听了非常吃惊:“最早为啥要养牛?”

那时我家还住在荒野中的阿克哈拉村。有个欠我家钱的村民过世了,依据当地的传统礼信,需得还清生前债务才被允许入葬。这家人实在太穷了,便赔给我家一头牛。当时牛还小,非常可爱,我妈就爱上了……

有人养牛是为了卖肉,有人是为了挤奶。我家的牛呢,似乎只是为了杵那儿好看。

当时我家的商店窖了好几吨冬菜出售,却不幸遇上暖冬,慢慢地捂坏了,便捡一捡全部喂了牛。要知道那可是万里冰封的季节啊!别人家的牛只在一早一晚给点干草果腹,偶尔分得几粒玉米粒就是过年了,整天叫花子一样满村流窜,寻些纸壳板嚼嚼,啃啃干牛粪……我家的牛却在吃蔬菜!绿色的蔬菜!这事我妈都不敢说出去……于是乎,在屁股都瘦尖了的牛群里,唯有我家那位肥头大耳油光满面。名声传遍附近好几个村落,连过路的人都会特意绕道至我家牛圈参观,啧啧称叹:“真主啊,怎么这么胖!”我妈感到倍儿有面子。

我们像供菩萨一样供着这位牛先人,至今已经供了四年多。后果是感情越来越深,我妈发誓要给它养老送终。但是听说牛能活三十多年呢,掐指一算,至少还有二十年……

冯姐说:“牛最重感情,听说它被宰杀的时候会哭,以前还不信,直到亲眼看到。它真的在不停地落泪!看得我从此再不想吃牛肉了……还听说牛只在临死才哭一次……”

什么啊,我家的牛才没那么隐忍认命呢,它动不动就哭!早起看到食槽里只有干草没有鲜草会哭,出去放风若没玩够就被赶回家也哭,和别的牛顶架顶输了,更是跑回家哭半天,委屈得眼泪大颗大颗地淌,娇气得不得了。

撒娇就撒娇嘛,根本不考虑自己是什么样的体态,一边哭还一个劲儿往你身上蹭,躲都躲不开。

爱抚怀中猫咪或膝下狗狗是双方的享受,作为宠物牛,当然也需要身体的交流,只是这种交流只有它自个儿舒服,人累个半死。为此我妈专门买了一把牧民用来收集山羊绒的钢丝刷,又宽又硬,每天一次,从牛脖子到牛肚皮再到牛屁股,卖力地刷啊刷啊。一面刷舒服了,人家就自个儿转身,让你再刷另一面。就这样,牛做了全身保养,人做了全身运动。不给它刷的后果就是一大早堵在门口不让你出去。

还有遛牛,相比之下,遛狗太逍遥了。有人抱怨大型犬难遛,拉都拉不住,那你遛牛试试?何止拉不住,简直把你当风筝放。

别人家拴牛大多拴牛鼻子,非常有效,轻轻一扯,立马乖巧。可我妈嫌该手段残忍,要知道我家养的可是宠物牛,不能这么虐待。

还有养牛户把绳圈套在牛角根部,那也是牛的软肋。可我家的牛打架受过伤,有一边牛角外壳都给掀没了,剩下的部分非常脆弱,我妈更是舍不得,便只好像拴狗一样拴着牛脖子。

这根缰绳对它来说根本就是装饰品嘛!我妈便只好被“放风筝”。

于是,每日所见的情景差不多都是:我妈追逐着牛,逃命似的奔跑在村子里,一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌。要知道路两边都是庄稼,危机重重——啃了得赔啊!

什么骑着牛背、吹着笛子、迎着夕阳之类的牧牛行乐图,只是文学呈现吧。

遛牛的地方在村口农田尽头的荒地里,那点浅浅的杂草只能哄哄牛肚皮,但对牛来说仍然像天堂一般。每天出门前一小时它便开始焦躁不安,院门一打开便直奔东去。每天下午往回赶时它都哭了又哭,一步三回头。我妈心都碎了,哄着说:“乖,咱回去吃萝卜,吃芹菜!”

萝卜和芹菜是我们这几天的伙食,若养的是兔子也就罢了,这可是一头牛啊!于是,晚餐时,我们只好切几根咸菜下饭。

遛一次狗也就半小时吧,遛牛得半天。后来每次我妈都带一块布,背点干粮,还领着狗,像郊游似的。遇到别的遛牛人——当然,别人是专业遛牛的,一遛一大群——便坐下来一边分享食物、一边分享村里的八卦。狗也忙着和别的狗交流。天气好时,我妈摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来。牛还在急急啃食,顾不上回头看她一眼。怎么说呢,除去来回路上的拉锯战,遛牛还算是惬意的事吧。

(有删改)

4.(分析鉴赏作品内容和艺术特色)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.冯姐救助过许多流浪狗,令人钦佩,但是想到养宠物牛的母亲,“我”觉得冯姐的不易就不值得一提了。

B.文章第二段使用设问手法,引起读者注意,语气强烈,耐人寻味,引起人的反思,表达强烈的情感。

C.冯姐这一形象看似可有可无,但有着不可替代的作用。她起到了引起话题、引出下文、映衬母亲的作用。

D.“骑着牛背、吹着笛子、迎着夕阳之类的牧牛行乐图,只是文学呈现吧”,意在表明牧牛行乐图只是文学虚构,并不值得欣赏。

C

【解析】本题考查学生分析鉴赏作品内容和艺术特色的能力。

A.“‘我’觉得冯姐的不易就不值得一提了”错误。根据“我一边感慨不容易”可知,我对冯姐的话是理解且深有同感的。根据“一边又隐约觉得还见过更不容易的……是谁呢?仔细一想,是我妈”可知,该处是为了引出下文对母亲养牛、放牛等事情的不易,不是否定“冯姐的不易”。

B.“设问手法”“语气强烈,耐人寻味,引起人的反思,表达强烈的情感”错误。根据“一边又隐约觉得还见过更不容易的……是谁呢?仔细一想,是我妈”可知,该处设问是为了引出下文母亲养牛的事情,“语气强烈,耐人寻味,引起人的反思,表达强烈的情感”是反问的效果,并非设问的效果。

D.“意在表明牧牛行乐图只是文学虚构,并不值得欣赏”错误。根据“什么骑着牛背、吹着笛子、迎着夕阳之类的牧牛行乐图,只是文学呈现吧”可知,作者是为了强调文学呈现与现实的差距,以说明放牛的不易,不是觉得文学虚构“不值得欣赏”。

故选C。

5.(分析文章重要语段的作用)关于文中“我”家牛在冬天吃蔬菜这个段落,下列说法不正确的一项是( )

A.“整天叫花子一样满村流窜”,运用比喻修辞,写出了“我”对到处寻纸壳板嚼、啃牛粪的别家牛的不屑。

B.“我”妈不敢跟人说“我”家的牛在冬天可以吃到绿色的蔬菜,可以看出冬季的阿克哈拉村蔬菜稀缺。

C.“屁股都瘦尖了的牛群”衬托了“我”家“肥头大耳油光满面”的牛,突出了“我”家牛生活条件的优越。

D.这段文字写“我”家宠物牛时用到了正侧面描写相结合的手法,让我们看到一头因养得好而闻名的胖牛。

A

【解析本题考查学生分析文章重要语段的作用的能力。

A.“‘我’对到处寻纸壳板嚼、啃牛类的别家牛的不屑”曲解文意。别家的牛“整天叫花子一样满村流窜”,和“我”家吃绿色蔬菜的牛形成对比,突出了我家牛生活条件的优越,并非意在表达对别家牛的不屑。

故选A。

6.(鉴赏作品的人物形象的)请结合文本内容简要概括分析你读到的母亲的形象特点。

【解析】本题考查学生鉴赏作品的人物形象的能力。

①勤劳。根据“我妈她老人家也收容过流浪狗”“养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的”可知,母亲养了那么多宠物,包括养牛,事情繁多。根据“我们家专门种了两亩地”“当时我家的商店窖了好几吨冬菜出售“”我妈追逐着牛,逃命似的奔跑在村子里,一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌”可知,母亲不仅要养动物,还要种地、经营商店和放牛,体现了母亲的勤劳。

②善良、有爱心。根据“当时牛还小,非常可爱,我妈就爱上了”“别人家拴牛大多拴牛鼻子……可我妈嫌该手段残忍”可知,母亲觉得拴牛鼻子残忍;“可我家的牛打架受过伤……我妈更是舍不得”可知,母亲内心柔软,舍不得拴牛受过伤的角。

③重感情。根据“我们像供菩萨一样供着这位牛先人,至今已经供了四年多。后果是感情越来越深,我妈发誓要给它养老送终”可知,母亲养牛四年多,不忍宰杀,要给它养老送终,可见母亲非常重感情。

④随性、享受生活。根据“后来每次我妈都带一块布,背点干粮,还领着狗,像郊游似的”,母亲遛牛带一块布,背点干粮,还领着狗,可见母亲的随性闲适;“天气好时,我妈摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来”,母亲在天气好时放牛,摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来,可知母亲会享受生活。

[答案] ①勤劳。母亲养了那么多宠物,还要种地、经营商店。②善良、有爱心。母亲觉得拴牛鼻子残忍,更是舍不得拴牛受过伤的角。③重感情。养牛四年多,不忍宰杀,要给它养老送终。④随性、享受生活。母亲遛牛带一块布,背点干粮,还领着狗。天气好时,摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来。

7.(品味精彩的语言表达艺术)“语言是文学的第一要素”,请结合文本简要分析本文的语言艺术特色。

【解析】本题考查学生品味精彩的语言表达艺术的能力。

①多用口语,质朴自然,明白晓畅。“农村嘛,养狗的条件比城市强多了。此外,养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的。主要想说的是……牛”“有人抱怨大型犬难遛,拉都拉不住,那你遛牛试试”“何止拉不住,简直把你当风筝放”等平实如话的语言比比皆是。

②运用比喻、拟人、衬托等修辞手法。根据“别人家的牛……整天叫花子一样满村流窜”,把牛比喻如“叫花子一样”;“我们像供菩萨一样供着这位牛先人”,把照顾牛比喻成“供菩萨”;拟人如“唯有我家那位肥头大耳油光满面”,“肥头大耳油光满面”是人的形态,赋予了牛人的特点;衬托如“别人家的牛只在一早一晚给点干草果腹,偶尔分得几粒玉米粒就是过年了,……我家的牛却在吃蔬菜”……运用这些手法,使母亲宠牛的形象更加生动,画面感强。

③多用短句,简练明快。根据“一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌”“后来每次我妈都带一块布,背点干粮,还领着狗,像郊游似的”可知文章多用短语,简练明快。

[答案] ①多用口语,质朴自然,明白晓畅。“农村嘛,养狗的条件比城市强多了。此外,养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的。主要想说的是……牛”“有人抱怨大型犬难遛,拉都拉不住,那你遛牛试试”平实如话的语言比比皆是。②运用比喻、拟人、衬托等修辞手法,形象生动,画面感强。比喻如“叫花子一样”“像供菩萨一样”,拟人如“肥头大耳油光满面”,衬托如“别人家的牛只在一早一晚给点干草果腹,偶尔分得几粒玉米粒就是过年了,……我家的牛却在吃蔬菜”。③多用短句,简练明快。如“一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌”。

三、(2024·四川·二模)阅读下面的文字,完成下面小题。

黄河,母亲的河

魏巍

黄河,是我故乡的河,母亲的河,我从小对她就是熟稔的和亲昵的。我多次渡过她的激流,也察看过她各段的腰身和雄姿,可是却没有观赏过有名的壶口瀑布,这不能说不是一件憾事。

黄河离我住的县城不算太远,离黄河五六里远,就能听到远远传来呼隆隆、呼隆隆,一种近乎天际滚过的轻雷。住在黄河岸上的人,大约十几里外在枕上就能听见这隆隆的涛声了。我第一次走到她的身边时,真要惊呆了。哦,这就是黄河吗?她那铺天盖地而来的赭红色的滚滚黄流,无涯无际,仿佛整个大地在向前移动,而你站在岸边,反而像站在船上向后漂去。我也曾登上邙山之巅看过黄河:遥望北岸,仅能看到一条窄窄的模糊的黑线;而向西一望,却是天连水、水连天,那汹涌澎湃的黄流,就像真的是从天上倾下来似的。唯有这时你才能真正体会到“黄河之水天上来”的境界。

卢沟桥的炮声震动着全国青年的心。接着是敌寇深入华北,大片国土沦丧。当我面对着黄河滔滔的巨浪时,不知怎的,我再也制止不住自己的泪水。黄河啊,那一次我记不清洒向你多少泪水了!当时我写下了五百行的长诗,随之便离开了故乡。

在西安,我赴延安的行动受阻,不得不折返潼关。在这里我又看到了黄河。她刚从秦晋的峡谷里奔腾而出,顿时呈现出狂放不羁的性格,那一泻千里的气势是何等的豪迈!当我在汹涌的水流上回顾巍巍雄关,也许因为一种慷慨赴战的心情,觉得祖国的山河真是从来未有的壮丽!

此后,我接触的就是秦晋峡谷间的黄河了。一九三八年春初,我随军经山西吉县到延安去,正巧在壶口附近渡河。可是一来军情紧急,日军距我仅十五华里,二来黄河正在解冻,我们便急匆匆地踩着冰越过去了,哪能看到壮观的壶口瀑布呢!我只记得,当时每个人挟着一束谷草,边走边把谷草铺在冰上。黄河的冰足有一两丈厚,有一块已经深深地陷了下去,我们是沿着曲曲折折的冰的边缘走过去的。

在延安经过八九个月的学习,我又回到前方。这次是在壶口的上游佳县渡河。尽管黄河在秦晋峡谷中涛声震耳,常常发出狮虎一般的吼声,可是比起我故乡的黄河,我总觉得她不是黄河。我同伙伴们一起跨上木船,本来想在船浮中流时好好地欣赏一番,不想在艄公们的呐喊声中,船颠了两下便像箭一般地斜射到了对岸。从此,我便好多年没有见过黄河。

解放战争后期,我随大军参加了解放大西北的战役,又在潼关南渡黄河。解放宁夏后,我便和我的团队一起,驻守在黄河边的一座小城。那时我朝朝夕夕都可以看到黄河,来往银川也要渡过她。这里虽不像我故乡的黄河那样浩瀚,但却比秦晋峡谷中的黄河宽阔得多。她行驰在贺兰山下的黄土高原上,显得那样从容不迫;水流上不时漂过的羊皮筏子,也浮浮沉沉、悠然自得。她是多么尽职尽责地滋润着这里的土地,使这里成为塞北江南。

近几年,我又看了包头、兰州等处的黄河,还有青海高原“远上白云间”的黄河。黄河的源头对我自然是有吸引力的,但未必有亲近她的机缘了。而近在咫天的壶口瀑布却始终没有观赏过,这不能不是最大的憾事。

终于,这次乘赴延安的归程之便,可以了却这一心愿了。

壶口在宜川境内,距县城还有一百多华里的路程。我们在宜川略事休息就上路了。路上,宜川的同志说,壶口是黄河唯一落差四十多米的大瀑布。正谈叙间,忽见前面的河谷里腾起了几丈高的白烟,仿佛大团大团的白云落在峡谷里。刚想动问,宜川的同志就指着白烟笑道:“那儿就是壶口瀑布了。”我们望见升腾着白烟的瀑布下,簇拥着的游人正在指指画画地观看,怎肯就此止步呢!说话间,我们就攀缘着晚岩跳下去了。我刚刚接近瀑布,想站在岩石上留一个影,不意被溅起的飞沫打得衣襟尽湿,不得不向后退了几步。这时,忽听耳边有人叫:“彩虹!彩虹!”我仰头一望,果见头顶蒸腾的白雾中挂着一弯伸手可触的七色彩虹。此时此地,虽上有惊涛凌空但不见其状,下有深渊雷鸣也不见其形,一切都为白皑皑雾蒙蒙的雪涛所掩盖,只觉山摇地撼,夺人心魂。

向北望去,那汹汹黄流简直像千万匹战马疾驰而来,两岸群山却似在惊飞后退。俯视窄窄的壶口,惊人的狂涛如同三条争相夺路的黄龙扑下断崖。啊!看,黄河在一霎时竟立起来了!呵,壶口瀑布,你哪里是什么瀑布呢?一条偌大的黄河,在秦晋峡谷间也足有四百米宽的黄河,要从仅仅三四十米宽的壶口冲过去,这该是何等的声势啊!世界上哪有这等声势的瀑布呢!不,这不是瀑布,这既不是高山断崖间那种雄浑的匹练悬空的瀑布,也不是静谧幽深的山林里那种如珠帘垂落的瀑布,更不是那种曲转曼回、细流如线、饮泣似咽的流泉;这是夺路求生的惊涛,是冲决一切的狂澜,是集万钧之力准备与敌决一死战的大军,是不容任何人轻侮的、黄河之被称为黄河的那种力量和尊严!

啊,黄河!我故乡的河,母亲的河,中国的河!

写于1992年(有删节)

8.(文本思想内容和艺术特色的分析鉴赏)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.作者回忆了自己第一次见到黄河的场景,黄河铺天盖地、无涯无际的气势给予他强烈震撼,产生如同站在船上后移的错觉。

B.作者说“比起我故乡的黄河,我总觉得她不是黄河”,重在表现自己心中浓烈的思乡情,故乡的黄河在他心底是无可替代的。

C.黄河如母亲般见证了作者的革命生涯,解放宁夏后“我”在小城见到的黄河又如母亲般尽职尽责滋养着那里的土地和人民。

D.结尾以抒情短句独立成段,结构上照应前文,内容上突出表达了作者对黄河的深沉热爱,凸显了黄河作为母亲河的深层意义。

B

【解析】本题考查学生对文本思想内容和艺术特色的分析鉴赏的能力。

B.“重在表现自己心中浓烈的思乡情”错误,原文有“唯有这时你才能真正体会到‘黄河之水天上来’的境界”,此处说不是家乡的黄河,是为凸显家乡黄河无可比拟的磅礴气势。

故选B。

9.(分析文章重要语段的作用)文章在写自己观赏壶口瀑布之前,用了较多笔墨写个人的人生经历,作者为什么这样写?请结合文本简要分析。

【解析】本题考查学生分析文章重要语段的作用的能力。

①文中开篇即说“我多次渡过她的激流,也察看过她各段的腰身和雄姿,可是却没有观赏过有名的壶口瀑布,这不能说不是一件憾事”,后文又多次提到“哪能看到壮观的壶口瀑布呢”“这次是在壶口的上游佳县渡河”“近在咫天的壶口瀑布却始终没有观赏过”,在此“我”见到过不同时期不同地段的黄河,却始终没见到壶口瀑布,最后才有“那儿就是壶口瀑布了”,人生经历的叙写有助于凸显遗憾之情,为后文描写壶口瀑布做好铺垫;

②“我”在不同经历中看到不同的黄河之景,“那汹涌澎湃的黄流”,“顿时呈现出狂放不羁的性格”,“显得那样从容不迫”,与壶口瀑布“头顶蒸腾的白雾中挂着一弯伸手可触的七色彩虹。此时此地,虽上有惊涛凌空但不见其状,下有深渊雷鸣也不见其形,一切都为白皑皑雾蒙蒙的雪涛所掩盖,只觉山摇地撼,夺人心魂”的磅礴绚烂相互映照,展现出黄河或的多种特点,有利于表现黄河作为母亲河的丰富内涵。

③“我”之见黄河,都是辗转祖国各地的战争生活的经历,卢沟桥事变为报国离开故乡的黄河,去延安受阻遇黄河,从延安回前方见到黄河,“解放战争后期,我随大军参加了解放大西北的战役,又在潼关南渡黄河”……黄河见证着“我”奋战的人生,寄托着“我”的爱国热忱和战斗激情,“我”的人生经历与黄河作为“中国的河”的精神气质相互呼应。

[答案] ①“我”见到过不同时期不同地段的黄河,但始终未能见到壶口瀑布,人生经历的叙写有助于凸显遗憾之情,为后文描写壶口瀑布做好铺垫;②“我”在不同经历中所看到的黄河之景与壶口瀑布相互映照,展现出黄河或澎湃、或狂放、或从容等多种特点,有利于表现黄河作为母亲河的丰富内涵。③黄河见证着“我”早年人生经历的各个阶段,寄托着“我”的爱国热忱和战斗激情,“我”的人生经历与黄河作为“中国的河”的精神气质相互呼应。

10.(赏析语言特点和艺术特色)文中画横线部分生动地体现了魏巍散文感情炽热、气势奔放的特点,这种艺术特色是如何表现出来的?请简要赏析。

【解析】本题考查学生赏析语言特点和艺术特色的能力。

①“这不是瀑布,这既不是”“也不是”“更不是”,其中连用四个“不是”构成排比,句式整齐,带来极富节奏感;内容上赞颂壶口瀑布不同于其他任何流泉、瀑布的浩瀚气势;

②“这是……是……是……是……”,连用四个“是”直抒胸臆,以“夺路求”“冲决一切”“不容任何人轻侮”等词语由形到神表现了黄河的力量与尊严,也赞颂了黄河所代表的决不容人轻侮的民族精神与品格;

③前后的“不是”与“是”形成强烈对比,并与先前“黄河在一霎时竟立起来了”“这该是何等的声势啊”等关于壶口瀑布的描写形成呼应,使读者能充分感受到作者澎湃的激情,极富气势。

[答案] ①连用四个“不是”构成排比,赞颂壶口瀑布不同于其他任何流泉、瀑布的浩瀚气势;②连用四个“是”直抒胸臆,由形到神表现了黄河的力量与尊严,也赞颂了黄河所代表的决不容人轻侮的民族精神与品格;③前面的“不是”与后面的“是”形成强烈对比,并与先前关于壶口瀑布的描写形成呼应,作者炽热的感情、奔放的气势得到了充分体现。

2025年高考语文二轮复习精讲精练(新高考通用)

感谢观看

THANK YOU

文学类文本阅读

文学类文本阅读

2025年高考语文二轮复习精讲精练(新高考通用)

文学类文本散文

12 客观题

回顾高考.明确考情

知识导图·考点梳理

考点突破·准确答题

03

01

02

知识梳理

★技法点拨

★突破一:思想内容的理解题设误角度

04

★突破二:艺术特色的分析与鉴赏题设误角度

回顾高考.明确考情

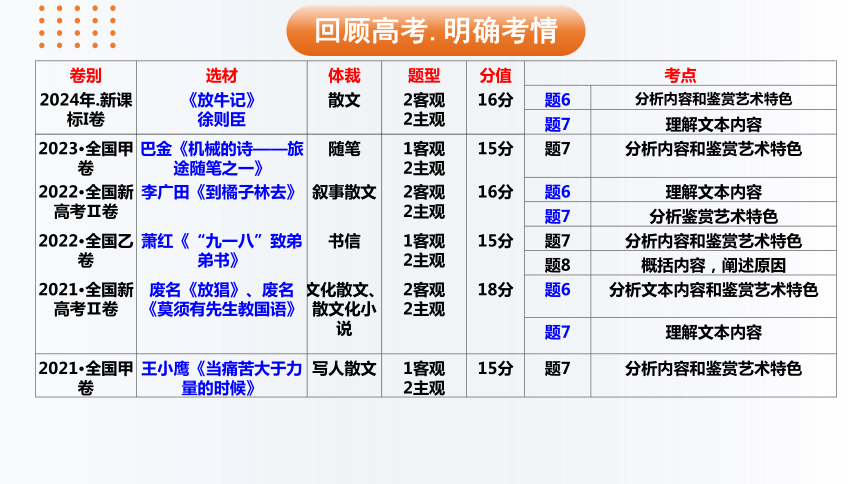

卷别 选材 体裁 题型 分值 考点

2024年.新课标I卷 《放牛记》 徐则臣 散文 2客观 2主观 16分 题6 分析内容和鉴赏艺术特色

题7 理解文本内容

2023·全国甲卷 巴金《机械的诗——旅途随笔之一》 随笔 1客观 2主观 15分 题7 分析内容和鉴赏艺术特色

2022·全国新高考Ⅱ卷 李广田《到橘子林去》 叙事散文 2客观 2主观 16分 题6 理解文本内容

题7 分析鉴赏艺术特色

2022·全国乙卷 萧红《“九一八”致弟弟书》 书信 1客观 2主观 15分 题7 分析内容和鉴赏艺术特色

题8 概括内容,阐述原因

2021·全国新高考Ⅱ卷 废名《放猖》、废名《莫须有先生教国语》 文化散文、散文化小说 2客观 2主观 18分 题6 分析文本内容和鉴赏艺术特色

题7 理解文本内容

2021·全国甲卷 王小鹰《当痛苦大于力量的时候》 写人散文 1客观 2主观 15分 题7 分析内容和鉴赏艺术特色

考点解读 散文阅读客观题主要考查两个方面,一是对“相关内容的理解”,二是对“艺术特色的分析鉴赏”。

复习任务 大部分考题的切入点小,且较为具体,需要考生具备仔细推敲文段语言、构思、艺术手法等的能力;有些题目考查对文本整体把握的能力,需要考生具备较强的综合分析能力。

回顾高考.明确考情

知识导图.考点梳理

知识梳理

通过客观题直接对散文的思想内容和艺术特色进行考查,从一定程度上降低了考查难度,但是由于试题考查的信息量大,覆盖面广,往往具有比较大的迷惑性。

解答客观题,可注意以下几方面。

首先,从选项顺序上说,试题一般按照文本行文的顺序设置选项。试题中的选项往往是从文章局部切入,在选项内容的设置上也往往是从文章主题、语言、结构等角度设置,前后选项之间形成的梯度不仅符合考生阅读鉴赏的一般规律,也有助于考生迅速把握文章思想内容和艺术特色。

其次,从阅读选项上说,要揣摩命题人的命题意图。要以“忘我之心”读文,要以“有我之心”立足原文探究思考,千万不可先入为主,带着自己的观点态度主观否定某项,要将四个选项放在一起仔细比较,面对不容易排除的选项要反复斟酌,选出错误最明显的选项。

最后,客观题错误选项的设误点往往很小,一定要仔细阅读每一个词语,将选项还原到原文对应位置,对文章内容进行细致阅读。比对时,要有整体观照的意识,把选项中出现的词语放在全文中理解,在整体中观照细节,在细节中领悟整体。

真题演练

(2024·全国甲卷·高考真题)阅读下面的文学。完成下面小题。

霜降夜

周蓬桦

白露过后,乌乡的风里就已平添了寒意。早晨醒来,阳光刺眼,推开栅门,发现脚下的草叶上布满晶莹的霜,薄簿的一层,把路边的花打蔫,桦树的枝条似乎萧条了些许,树木上的一只只眼睛长出了睫毛,无意间仰头,但见几粒寒星正在向山顶以南的方向悄悄隐逝。镇上某一户人家屋顶上的烟囱,已经开始忙活,突突地冒青烟,烟柱是笔直的,上升到一米多高后遇到了风,才变得凌乱,像一块被抽断的丝绸。

有人说,乌乡的风里,流动着一股特别的味道,也只有亲临现场的人才会知道。这种特别的味道让人难忘,在鼻间萦绕,以至于割舍不下,成了人们再来乌乡的理由。

我提着满满一大铁桶草木灰,把它们倾倒在大路边潮湿的水洼里——这是房东阿姨安排给我的任务。昨天晚上,我约了几个养桑蚕与种植薰衣草的农户,到院子里攀谈,大家吃着草原黄膘烤牛肉,品尝着新摘的巨峰葡萄,黑色的冻梨,喝着自酿的桑葚酒,交谈内容涉猎宽泛,没有明确的主题。基本围绕农事收成,动物保护和挖掘过冬的地窖打转。当然,我最感兴趣的,是他们讲述过往亲身经历的事件。兴许口吻轻描淡写,但对我十分有用。一些亮点像阵雨打湿心头,渗入静夜植物的根须,我急忙拿出记事本,在马灯的光线下一一做了记录。牛圈在屋后,小牛犊不时制造一点骚动,从那里飘来丝丝淡淡的尿臊气,但这并没影响大家浓厚的谈兴。叶子稀疏的板栗树梢上,始终挑着一弯残月。

聊到10点多钟时,霜降开始了,夜幕陡然拉向纵深,只听得周围的芦苇秆在瑟瑟作响,白桦树枝在轻轻蠕动,我身上很快起了一层细小的鸡皮疙瘩。这时,善良的房东阿姨送来了羊毛毯和羊毛披肩,以抵抗霜降带来的微妙变化。

“天要落露了,大伙儿小心着凉。”她说。

阿姨端来一小筐被冰冻过的无花果,果子个头大,已经在冰柜里冻成了一个个小冰球,阿姨从厨房提来了铁皮桶,点燃了软草和木柴。很快就将冻浆果烤软了,冰渣子化成了水,杂糅着果实的汁液。取一个放在嘴里,觉得冻过后的无花果有一股山柿饼的味道。少顷,桌上又摆满了甜点美食——大列巴面包、哈尔滨红肠、咖啡、奶茶、干果仁,还有烤得香喷喷的草原红糖焙子,吃得大家直打饱嗝。

这是一个特别的霜降夜,让人感觉到生命与节气之间发生了某种密切的联系,有很强烈的体验感,从这个夜晚起始,我正式走进乌乡人的生活,自此与之呼吸同一种空气,吃一锅同样的黑米乌饭,喝新碾的大碴子粥,我并不觉得我与乌乡的人和动物有什么不同。我们是对等的。他们在日子艰辛面前所持有的积极态度,和对幸福目标的追寻姿态,都让我感同身受,嘘唏或喜悦。如果可能,我愿意做乌乡山野中的一株树或一片霜冻的叶子。

我还记下了燃烧时呲呲作响的松油灯,灯下的笑脸,火光中明亮的瞳仁,以及整整一个晚上都在谈论的接地气的话题——如何与枯草丛中的野物们一道,度过暴风雪即将来临的严冬,需要粮食、木柴、胡萝卜和大白菜,需要棉衣棉被,需要一个大火炉。哟,对我这样长年奔波的外乡人来说,这是一个多么难忘的夜晚。

早晨的光线重叠移动,越升越高,把山脉的阴影投射到地面上。我手扶栅栏,将空空的铁皮桶放回到了板栗树下,却见房东阿姨的小儿子背了行囊,走下台阶,似乎要离乡远行。阿姨从灶间走出来,腰间系着粗布白围裙。她搓着手,一边抬手拭泪,脸上难掩担忧和凄惶的表情。

她的小儿子目光淡定,飞快地走出院落,又回过头来朝我们挥手笑笑,然后大步踩过路边的草木灰,在阳光下缩小成一个移动的墨点,在远山的背景下渐渐消失。返回屋内,我以树墩做书案,在稿纸上飞快地记下一句话:“霜降后,一些植物枯萎,一些事物到来,一些人又把双脚踩在了泥泞的路上。”

(有删改)

1.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章第一段写乌乡的清晨,作者感受着风与光,视线从脚下草、身边树,推展至天际寒星,再收回到农家炊烟,心情和笔触都从容舒缓。

B.霜降夜攀谈中,作者感觉到“一些亮点像阵雨打湿心头,渗入静夜植物的根须”,既实写外在景致的变动,又虚写心中灵感的滋生。

C.霜降夜的柴草烤软了冻果,次晨草木灰被倾倒在路边水洼,一个年轻人踩过草木灰离家远行,这些点滴细节都带有乌乡生活的温度。

D.本文不仅记录了作者本人在乌乡小住的感受,还提及不少与当地生活息息相关的话题,如农事收成、动物保护等,侧面反映了乡村的发展。

B

【解析】本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

B.“实写外在景致的变动”错,“一些亮点像阵雨打湿心头,渗入静夜植物的根须,我急忙拿出记事本,在马灯的光线下一一做了记录”,此句运用比喻,把听乌乡人讲述过往经历触发的灵感比作“阵雨”,虚写心中灵感的滋生。没有对外在景致的描写。

故选B。

2.(理解重要句子含义)如何理解文章最后作者记下的那句话?

【解析】本题考查学生理解重要句子含义的能力。

这句话是作者在乌乡小住之后的人生感悟。

“霜降”代表着生活中的困境;“植物枯萎”象征着生命的衰退和结束,象征着那些经不起打击而被击败的人和事物;“一些事物到来”则象征着新的开始和希望,代表着经受住打击的人或事物迎来新生,开始新生活;

“一些人又把双脚踩在了泥泞的路上”,“泥泞”代表前路坎坷不易,而“把双脚踩在了泥泞的路上”象征着前行的艰辛和不易,但也体现了人们在困境中前行的坚韧和勇气,正如房东阿姨的小儿子,毅然背起行囊离家远行,去追寻属于自己的生活。

此句表达了作者在乌乡霜降夜的所见所感,表达了对生命坚韧精神的深刻理解,对乌乡人的赞美。

[答案] ①面对生活的困境,有人经不起打击而败退,有人则迎难而上,开始了新生;②虽然前行艰难,但也要凭借坚韧和勇气勇敢踏上征程,寻找属于自己的新生活;③此句表达了作者在乌乡霜降夜的所见所感,表达了对生命坚韧精神的深刻理解,对乌乡人的赞美。

3.(理解文章内容,多角度探究作品意蕴的)乌乡霜降夜,作者“感觉到生命与节气之间发生了某种密切的联系,有很强烈的体验感”,文章是从哪些方面来抒写这种体验感的?请简要分析。

[答案] ①自然景象的描写中渗透着独特的生命感受:文章开头描写了乌乡清晨的霜景,草叶上的霜、萧条的桦树、寒星的隐逝、农家炊烟等细节,写出了霜降节气中自然的变化;通过写作者感受到风中对的含义,闻得到风中独特的味道,写出了生命的独特感受。②人与自然的互动:作者与农户们在院子里攀谈、品尝当地食物,展示了人与自然的密切联系;作者还写了霜降夜的景物变化与感受到的寒意,写了房东阿姨送毯子,谈论过冬的准备等细节,展现了乌乡人对节气的重视以及应对节气的方法,写出人与节气之间密切的关联。③情感的共鸣:作者在霜降夜中感受到乌乡人对生活的积极态度和对幸福的追求,产生了强烈的情感共鸣。特别是最后看到房东阿姨的小儿子离乡远行,作者感受到生命的流动和时间的变迁,进一步深化了对生命与节气之间联系的体验。

【解析】本题考查学生理解文章内容,多角度探究作品意蕴的能力。

自然景象的描写中渗透着独特的生命感受:文章描写了乌乡清晨的霜景,草叶上的霜、被霜打蔫的花、枝条萧条的桦树、悄悄隐逝的寒星、农家屋顶的炊烟,这些自然景观都带有霜降节气的特色;贯穿其中的还有作者的细腻感受,如乌乡白露过后感受到的寒意,“白露过后,乌乡的风里就已平添了寒意”;还有乌乡风中特别的味道,“这种特别的味道让人难忘,在鼻间萦绕,以至于割舍不下,成了人们再来乌乡的理由”。

人与自然的互动:作者描写了霜降夜与农户们在院子里攀谈、品尝当地食物,“大家吃着草原黄膘烤牛肉,品尝着新摘的巨峰葡萄,黑色的冻梨,喝着自酿的桑葚酒”“阿姨端来一小筐被冰冻过的无花果,果子个头大,已经在冰柜里冻成了一个个小冰球”,这些都是秋天特有的食物,体现了人与自然的密切关联;此外,作者还写了霜降夜的景物变化与感受到的寒意,“霜降开始了,夜幕陡然拉向纵深,只听得周围的芦苇秆在瑟瑟作响,白桦树枝在轻轻蠕动,我身上很快起了一层细小的鸡皮疙瘩”,写了房东阿姨送毯子,“善良的房东阿姨送来了羊毛毯和羊毛披肩,以抵抗霜降带来的微妙变化”;还写了谈论过冬的准备等细节,“如何与枯草丛中的野物们一道,度过暴风雪即将来临的严冬,需要粮食、木柴、胡萝卜和大白菜,需要棉衣棉被,需要一个大火炉”,展现了乌乡人对节气的重视以及应对节气的方法,写出人与节气之间密切的关联。

情感的共鸣:作者在霜降夜中感受到乌乡人对生活的积极态度和对幸福的追求,产生了强烈的情感共鸣,“他们在日子艰辛面前所持有的积极态度,和对幸福目标的追寻姿态,都让我感同身受,嘘唏或喜悦”。特别是最后看到房东阿姨的小儿子离乡远行,“她的小儿子目光淡定,飞快地走出院落,又回过头来朝我们挥手笑笑,然后大步踩过路边的草木灰,在阳光下缩小成一个移动的墨点,在远山的背景下渐渐消失”,作者感受到生命的流动和时间的变迁,进一步深化了对生命与节气之间联系的体验。

通过这些方面的描写,文章生动地抒写了作者在乌乡霜降夜的深刻体验感,展现了人与自然、生命与节气之间的密切联系。

二、(2025·河北·一模)阅读下面的文字,完成下面小题。

宠牛记

李娟

新认识的朋友冯姐救助过许多流浪狗,令人钦佩。要知道在城市楼房里养狗,尤其是很多狗,非常不易。于是她的生活重心几乎全放在了照料动物上。

听了她的故事,我一边感慨不容易,一边又隐约觉得还见过更不容易的……是谁呢?仔细一想,是我妈。

我妈她老人家也收容过流浪狗,但此事不值一提。农村嘛,养狗的条件比城市强多了。此外,养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的。主要想说的是……牛。听过宠物狗宠物猫宠物猪,甚至宠物蜘蛛宠物蛇……但没听过宠物牛吧?是的,我家养了一头宠物牛。

但这事也没啥自豪的,每当我妈出远门,由我一个人照料一大家子时,累得真是哭都哭不出来。

狗们每天就煮一大盆狗食,猫们一小盆猫食,鸡鸭也好打发,可牛呢?瞧它那大肚皮!于是,我们家专门种了两亩地。

种地得浇水啊,于是我们花一万块钱在地边打了一口井。

饲草长出来得收割,于是这两年我妈一心想说服我买台小型收割机……被我一次又一次坚定否决。

说实话,我也不知道自己这种态度还能坚持多久。尤其上一次当我割牛草割得腰肌劳损时……当时我以镰刀撑地,差不多是爬回家的。接下来躺了三天,再接下来休养了半年。

冯姐听了非常吃惊:“最早为啥要养牛?”

那时我家还住在荒野中的阿克哈拉村。有个欠我家钱的村民过世了,依据当地的传统礼信,需得还清生前债务才被允许入葬。这家人实在太穷了,便赔给我家一头牛。当时牛还小,非常可爱,我妈就爱上了……

有人养牛是为了卖肉,有人是为了挤奶。我家的牛呢,似乎只是为了杵那儿好看。

当时我家的商店窖了好几吨冬菜出售,却不幸遇上暖冬,慢慢地捂坏了,便捡一捡全部喂了牛。要知道那可是万里冰封的季节啊!别人家的牛只在一早一晚给点干草果腹,偶尔分得几粒玉米粒就是过年了,整天叫花子一样满村流窜,寻些纸壳板嚼嚼,啃啃干牛粪……我家的牛却在吃蔬菜!绿色的蔬菜!这事我妈都不敢说出去……于是乎,在屁股都瘦尖了的牛群里,唯有我家那位肥头大耳油光满面。名声传遍附近好几个村落,连过路的人都会特意绕道至我家牛圈参观,啧啧称叹:“真主啊,怎么这么胖!”我妈感到倍儿有面子。

我们像供菩萨一样供着这位牛先人,至今已经供了四年多。后果是感情越来越深,我妈发誓要给它养老送终。但是听说牛能活三十多年呢,掐指一算,至少还有二十年……

冯姐说:“牛最重感情,听说它被宰杀的时候会哭,以前还不信,直到亲眼看到。它真的在不停地落泪!看得我从此再不想吃牛肉了……还听说牛只在临死才哭一次……”

什么啊,我家的牛才没那么隐忍认命呢,它动不动就哭!早起看到食槽里只有干草没有鲜草会哭,出去放风若没玩够就被赶回家也哭,和别的牛顶架顶输了,更是跑回家哭半天,委屈得眼泪大颗大颗地淌,娇气得不得了。

撒娇就撒娇嘛,根本不考虑自己是什么样的体态,一边哭还一个劲儿往你身上蹭,躲都躲不开。

爱抚怀中猫咪或膝下狗狗是双方的享受,作为宠物牛,当然也需要身体的交流,只是这种交流只有它自个儿舒服,人累个半死。为此我妈专门买了一把牧民用来收集山羊绒的钢丝刷,又宽又硬,每天一次,从牛脖子到牛肚皮再到牛屁股,卖力地刷啊刷啊。一面刷舒服了,人家就自个儿转身,让你再刷另一面。就这样,牛做了全身保养,人做了全身运动。不给它刷的后果就是一大早堵在门口不让你出去。

还有遛牛,相比之下,遛狗太逍遥了。有人抱怨大型犬难遛,拉都拉不住,那你遛牛试试?何止拉不住,简直把你当风筝放。

别人家拴牛大多拴牛鼻子,非常有效,轻轻一扯,立马乖巧。可我妈嫌该手段残忍,要知道我家养的可是宠物牛,不能这么虐待。

还有养牛户把绳圈套在牛角根部,那也是牛的软肋。可我家的牛打架受过伤,有一边牛角外壳都给掀没了,剩下的部分非常脆弱,我妈更是舍不得,便只好像拴狗一样拴着牛脖子。

这根缰绳对它来说根本就是装饰品嘛!我妈便只好被“放风筝”。

于是,每日所见的情景差不多都是:我妈追逐着牛,逃命似的奔跑在村子里,一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌。要知道路两边都是庄稼,危机重重——啃了得赔啊!

什么骑着牛背、吹着笛子、迎着夕阳之类的牧牛行乐图,只是文学呈现吧。

遛牛的地方在村口农田尽头的荒地里,那点浅浅的杂草只能哄哄牛肚皮,但对牛来说仍然像天堂一般。每天出门前一小时它便开始焦躁不安,院门一打开便直奔东去。每天下午往回赶时它都哭了又哭,一步三回头。我妈心都碎了,哄着说:“乖,咱回去吃萝卜,吃芹菜!”

萝卜和芹菜是我们这几天的伙食,若养的是兔子也就罢了,这可是一头牛啊!于是,晚餐时,我们只好切几根咸菜下饭。

遛一次狗也就半小时吧,遛牛得半天。后来每次我妈都带一块布,背点干粮,还领着狗,像郊游似的。遇到别的遛牛人——当然,别人是专业遛牛的,一遛一大群——便坐下来一边分享食物、一边分享村里的八卦。狗也忙着和别的狗交流。天气好时,我妈摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来。牛还在急急啃食,顾不上回头看她一眼。怎么说呢,除去来回路上的拉锯战,遛牛还算是惬意的事吧。

(有删改)

4.(分析鉴赏作品内容和艺术特色)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是( )

A.冯姐救助过许多流浪狗,令人钦佩,但是想到养宠物牛的母亲,“我”觉得冯姐的不易就不值得一提了。

B.文章第二段使用设问手法,引起读者注意,语气强烈,耐人寻味,引起人的反思,表达强烈的情感。

C.冯姐这一形象看似可有可无,但有着不可替代的作用。她起到了引起话题、引出下文、映衬母亲的作用。

D.“骑着牛背、吹着笛子、迎着夕阳之类的牧牛行乐图,只是文学呈现吧”,意在表明牧牛行乐图只是文学虚构,并不值得欣赏。

C

【解析】本题考查学生分析鉴赏作品内容和艺术特色的能力。

A.“‘我’觉得冯姐的不易就不值得一提了”错误。根据“我一边感慨不容易”可知,我对冯姐的话是理解且深有同感的。根据“一边又隐约觉得还见过更不容易的……是谁呢?仔细一想,是我妈”可知,该处是为了引出下文对母亲养牛、放牛等事情的不易,不是否定“冯姐的不易”。

B.“设问手法”“语气强烈,耐人寻味,引起人的反思,表达强烈的情感”错误。根据“一边又隐约觉得还见过更不容易的……是谁呢?仔细一想,是我妈”可知,该处设问是为了引出下文母亲养牛的事情,“语气强烈,耐人寻味,引起人的反思,表达强烈的情感”是反问的效果,并非设问的效果。

D.“意在表明牧牛行乐图只是文学虚构,并不值得欣赏”错误。根据“什么骑着牛背、吹着笛子、迎着夕阳之类的牧牛行乐图,只是文学呈现吧”可知,作者是为了强调文学呈现与现实的差距,以说明放牛的不易,不是觉得文学虚构“不值得欣赏”。

故选C。

5.(分析文章重要语段的作用)关于文中“我”家牛在冬天吃蔬菜这个段落,下列说法不正确的一项是( )

A.“整天叫花子一样满村流窜”,运用比喻修辞,写出了“我”对到处寻纸壳板嚼、啃牛粪的别家牛的不屑。

B.“我”妈不敢跟人说“我”家的牛在冬天可以吃到绿色的蔬菜,可以看出冬季的阿克哈拉村蔬菜稀缺。

C.“屁股都瘦尖了的牛群”衬托了“我”家“肥头大耳油光满面”的牛,突出了“我”家牛生活条件的优越。

D.这段文字写“我”家宠物牛时用到了正侧面描写相结合的手法,让我们看到一头因养得好而闻名的胖牛。

A

【解析本题考查学生分析文章重要语段的作用的能力。

A.“‘我’对到处寻纸壳板嚼、啃牛类的别家牛的不屑”曲解文意。别家的牛“整天叫花子一样满村流窜”,和“我”家吃绿色蔬菜的牛形成对比,突出了我家牛生活条件的优越,并非意在表达对别家牛的不屑。

故选A。

6.(鉴赏作品的人物形象的)请结合文本内容简要概括分析你读到的母亲的形象特点。

【解析】本题考查学生鉴赏作品的人物形象的能力。

①勤劳。根据“我妈她老人家也收容过流浪狗”“养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的”可知,母亲养了那么多宠物,包括养牛,事情繁多。根据“我们家专门种了两亩地”“当时我家的商店窖了好几吨冬菜出售“”我妈追逐着牛,逃命似的奔跑在村子里,一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌”可知,母亲不仅要养动物,还要种地、经营商店和放牛,体现了母亲的勤劳。

②善良、有爱心。根据“当时牛还小,非常可爱,我妈就爱上了”“别人家拴牛大多拴牛鼻子……可我妈嫌该手段残忍”可知,母亲觉得拴牛鼻子残忍;“可我家的牛打架受过伤……我妈更是舍不得”可知,母亲内心柔软,舍不得拴牛受过伤的角。

③重感情。根据“我们像供菩萨一样供着这位牛先人,至今已经供了四年多。后果是感情越来越深,我妈发誓要给它养老送终”可知,母亲养牛四年多,不忍宰杀,要给它养老送终,可见母亲非常重感情。

④随性、享受生活。根据“后来每次我妈都带一块布,背点干粮,还领着狗,像郊游似的”,母亲遛牛带一块布,背点干粮,还领着狗,可见母亲的随性闲适;“天气好时,我妈摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来”,母亲在天气好时放牛,摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来,可知母亲会享受生活。

[答案] ①勤劳。母亲养了那么多宠物,还要种地、经营商店。②善良、有爱心。母亲觉得拴牛鼻子残忍,更是舍不得拴牛受过伤的角。③重感情。养牛四年多,不忍宰杀,要给它养老送终。④随性、享受生活。母亲遛牛带一块布,背点干粮,还领着狗。天气好时,摊开布睡倒,直到任督二脉被太阳晒通了才醒来。

7.(品味精彩的语言表达艺术)“语言是文学的第一要素”,请结合文本简要分析本文的语言艺术特色。

【解析】本题考查学生品味精彩的语言表达艺术的能力。

①多用口语,质朴自然,明白晓畅。“农村嘛,养狗的条件比城市强多了。此外,养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的。主要想说的是……牛”“有人抱怨大型犬难遛,拉都拉不住,那你遛牛试试”“何止拉不住,简直把你当风筝放”等平实如话的语言比比皆是。

②运用比喻、拟人、衬托等修辞手法。根据“别人家的牛……整天叫花子一样满村流窜”,把牛比喻如“叫花子一样”;“我们像供菩萨一样供着这位牛先人”,把照顾牛比喻成“供菩萨”;拟人如“唯有我家那位肥头大耳油光满面”,“肥头大耳油光满面”是人的形态,赋予了牛人的特点;衬托如“别人家的牛只在一早一晚给点干草果腹,偶尔分得几粒玉米粒就是过年了,……我家的牛却在吃蔬菜”……运用这些手法,使母亲宠牛的形象更加生动,画面感强。

③多用短句,简练明快。根据“一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌”“后来每次我妈都带一块布,背点干粮,还领着狗,像郊游似的”可知文章多用短语,简练明快。

[答案] ①多用口语,质朴自然,明白晓畅。“农村嘛,养狗的条件比城市强多了。此外,养猫养鸡养鸭的事也没啥可说的。主要想说的是……牛”“有人抱怨大型犬难遛,拉都拉不住,那你遛牛试试”平实如话的语言比比皆是。②运用比喻、拟人、衬托等修辞手法,形象生动,画面感强。比喻如“叫花子一样”“像供菩萨一样”,拟人如“肥头大耳油光满面”,衬托如“别人家的牛只在一早一晚给点干草果腹,偶尔分得几粒玉米粒就是过年了,……我家的牛却在吃蔬菜”。③多用短句,简练明快。如“一手狠命拽绳子,一手挥大棒,大呼小叫,如临大敌”。

三、(2024·四川·二模)阅读下面的文字,完成下面小题。

黄河,母亲的河

魏巍

黄河,是我故乡的河,母亲的河,我从小对她就是熟稔的和亲昵的。我多次渡过她的激流,也察看过她各段的腰身和雄姿,可是却没有观赏过有名的壶口瀑布,这不能说不是一件憾事。

黄河离我住的县城不算太远,离黄河五六里远,就能听到远远传来呼隆隆、呼隆隆,一种近乎天际滚过的轻雷。住在黄河岸上的人,大约十几里外在枕上就能听见这隆隆的涛声了。我第一次走到她的身边时,真要惊呆了。哦,这就是黄河吗?她那铺天盖地而来的赭红色的滚滚黄流,无涯无际,仿佛整个大地在向前移动,而你站在岸边,反而像站在船上向后漂去。我也曾登上邙山之巅看过黄河:遥望北岸,仅能看到一条窄窄的模糊的黑线;而向西一望,却是天连水、水连天,那汹涌澎湃的黄流,就像真的是从天上倾下来似的。唯有这时你才能真正体会到“黄河之水天上来”的境界。

卢沟桥的炮声震动着全国青年的心。接着是敌寇深入华北,大片国土沦丧。当我面对着黄河滔滔的巨浪时,不知怎的,我再也制止不住自己的泪水。黄河啊,那一次我记不清洒向你多少泪水了!当时我写下了五百行的长诗,随之便离开了故乡。

在西安,我赴延安的行动受阻,不得不折返潼关。在这里我又看到了黄河。她刚从秦晋的峡谷里奔腾而出,顿时呈现出狂放不羁的性格,那一泻千里的气势是何等的豪迈!当我在汹涌的水流上回顾巍巍雄关,也许因为一种慷慨赴战的心情,觉得祖国的山河真是从来未有的壮丽!

此后,我接触的就是秦晋峡谷间的黄河了。一九三八年春初,我随军经山西吉县到延安去,正巧在壶口附近渡河。可是一来军情紧急,日军距我仅十五华里,二来黄河正在解冻,我们便急匆匆地踩着冰越过去了,哪能看到壮观的壶口瀑布呢!我只记得,当时每个人挟着一束谷草,边走边把谷草铺在冰上。黄河的冰足有一两丈厚,有一块已经深深地陷了下去,我们是沿着曲曲折折的冰的边缘走过去的。

在延安经过八九个月的学习,我又回到前方。这次是在壶口的上游佳县渡河。尽管黄河在秦晋峡谷中涛声震耳,常常发出狮虎一般的吼声,可是比起我故乡的黄河,我总觉得她不是黄河。我同伙伴们一起跨上木船,本来想在船浮中流时好好地欣赏一番,不想在艄公们的呐喊声中,船颠了两下便像箭一般地斜射到了对岸。从此,我便好多年没有见过黄河。

解放战争后期,我随大军参加了解放大西北的战役,又在潼关南渡黄河。解放宁夏后,我便和我的团队一起,驻守在黄河边的一座小城。那时我朝朝夕夕都可以看到黄河,来往银川也要渡过她。这里虽不像我故乡的黄河那样浩瀚,但却比秦晋峡谷中的黄河宽阔得多。她行驰在贺兰山下的黄土高原上,显得那样从容不迫;水流上不时漂过的羊皮筏子,也浮浮沉沉、悠然自得。她是多么尽职尽责地滋润着这里的土地,使这里成为塞北江南。

近几年,我又看了包头、兰州等处的黄河,还有青海高原“远上白云间”的黄河。黄河的源头对我自然是有吸引力的,但未必有亲近她的机缘了。而近在咫天的壶口瀑布却始终没有观赏过,这不能不是最大的憾事。

终于,这次乘赴延安的归程之便,可以了却这一心愿了。

壶口在宜川境内,距县城还有一百多华里的路程。我们在宜川略事休息就上路了。路上,宜川的同志说,壶口是黄河唯一落差四十多米的大瀑布。正谈叙间,忽见前面的河谷里腾起了几丈高的白烟,仿佛大团大团的白云落在峡谷里。刚想动问,宜川的同志就指着白烟笑道:“那儿就是壶口瀑布了。”我们望见升腾着白烟的瀑布下,簇拥着的游人正在指指画画地观看,怎肯就此止步呢!说话间,我们就攀缘着晚岩跳下去了。我刚刚接近瀑布,想站在岩石上留一个影,不意被溅起的飞沫打得衣襟尽湿,不得不向后退了几步。这时,忽听耳边有人叫:“彩虹!彩虹!”我仰头一望,果见头顶蒸腾的白雾中挂着一弯伸手可触的七色彩虹。此时此地,虽上有惊涛凌空但不见其状,下有深渊雷鸣也不见其形,一切都为白皑皑雾蒙蒙的雪涛所掩盖,只觉山摇地撼,夺人心魂。

向北望去,那汹汹黄流简直像千万匹战马疾驰而来,两岸群山却似在惊飞后退。俯视窄窄的壶口,惊人的狂涛如同三条争相夺路的黄龙扑下断崖。啊!看,黄河在一霎时竟立起来了!呵,壶口瀑布,你哪里是什么瀑布呢?一条偌大的黄河,在秦晋峡谷间也足有四百米宽的黄河,要从仅仅三四十米宽的壶口冲过去,这该是何等的声势啊!世界上哪有这等声势的瀑布呢!不,这不是瀑布,这既不是高山断崖间那种雄浑的匹练悬空的瀑布,也不是静谧幽深的山林里那种如珠帘垂落的瀑布,更不是那种曲转曼回、细流如线、饮泣似咽的流泉;这是夺路求生的惊涛,是冲决一切的狂澜,是集万钧之力准备与敌决一死战的大军,是不容任何人轻侮的、黄河之被称为黄河的那种力量和尊严!

啊,黄河!我故乡的河,母亲的河,中国的河!

写于1992年(有删节)

8.(文本思想内容和艺术特色的分析鉴赏)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.作者回忆了自己第一次见到黄河的场景,黄河铺天盖地、无涯无际的气势给予他强烈震撼,产生如同站在船上后移的错觉。

B.作者说“比起我故乡的黄河,我总觉得她不是黄河”,重在表现自己心中浓烈的思乡情,故乡的黄河在他心底是无可替代的。

C.黄河如母亲般见证了作者的革命生涯,解放宁夏后“我”在小城见到的黄河又如母亲般尽职尽责滋养着那里的土地和人民。

D.结尾以抒情短句独立成段,结构上照应前文,内容上突出表达了作者对黄河的深沉热爱,凸显了黄河作为母亲河的深层意义。

B

【解析】本题考查学生对文本思想内容和艺术特色的分析鉴赏的能力。

B.“重在表现自己心中浓烈的思乡情”错误,原文有“唯有这时你才能真正体会到‘黄河之水天上来’的境界”,此处说不是家乡的黄河,是为凸显家乡黄河无可比拟的磅礴气势。

故选B。

9.(分析文章重要语段的作用)文章在写自己观赏壶口瀑布之前,用了较多笔墨写个人的人生经历,作者为什么这样写?请结合文本简要分析。

【解析】本题考查学生分析文章重要语段的作用的能力。

①文中开篇即说“我多次渡过她的激流,也察看过她各段的腰身和雄姿,可是却没有观赏过有名的壶口瀑布,这不能说不是一件憾事”,后文又多次提到“哪能看到壮观的壶口瀑布呢”“这次是在壶口的上游佳县渡河”“近在咫天的壶口瀑布却始终没有观赏过”,在此“我”见到过不同时期不同地段的黄河,却始终没见到壶口瀑布,最后才有“那儿就是壶口瀑布了”,人生经历的叙写有助于凸显遗憾之情,为后文描写壶口瀑布做好铺垫;

②“我”在不同经历中看到不同的黄河之景,“那汹涌澎湃的黄流”,“顿时呈现出狂放不羁的性格”,“显得那样从容不迫”,与壶口瀑布“头顶蒸腾的白雾中挂着一弯伸手可触的七色彩虹。此时此地,虽上有惊涛凌空但不见其状,下有深渊雷鸣也不见其形,一切都为白皑皑雾蒙蒙的雪涛所掩盖,只觉山摇地撼,夺人心魂”的磅礴绚烂相互映照,展现出黄河或的多种特点,有利于表现黄河作为母亲河的丰富内涵。

③“我”之见黄河,都是辗转祖国各地的战争生活的经历,卢沟桥事变为报国离开故乡的黄河,去延安受阻遇黄河,从延安回前方见到黄河,“解放战争后期,我随大军参加了解放大西北的战役,又在潼关南渡黄河”……黄河见证着“我”奋战的人生,寄托着“我”的爱国热忱和战斗激情,“我”的人生经历与黄河作为“中国的河”的精神气质相互呼应。

[答案] ①“我”见到过不同时期不同地段的黄河,但始终未能见到壶口瀑布,人生经历的叙写有助于凸显遗憾之情,为后文描写壶口瀑布做好铺垫;②“我”在不同经历中所看到的黄河之景与壶口瀑布相互映照,展现出黄河或澎湃、或狂放、或从容等多种特点,有利于表现黄河作为母亲河的丰富内涵。③黄河见证着“我”早年人生经历的各个阶段,寄托着“我”的爱国热忱和战斗激情,“我”的人生经历与黄河作为“中国的河”的精神气质相互呼应。

10.(赏析语言特点和艺术特色)文中画横线部分生动地体现了魏巍散文感情炽热、气势奔放的特点,这种艺术特色是如何表现出来的?请简要赏析。

【解析】本题考查学生赏析语言特点和艺术特色的能力。

①“这不是瀑布,这既不是”“也不是”“更不是”,其中连用四个“不是”构成排比,句式整齐,带来极富节奏感;内容上赞颂壶口瀑布不同于其他任何流泉、瀑布的浩瀚气势;

②“这是……是……是……是……”,连用四个“是”直抒胸臆,以“夺路求”“冲决一切”“不容任何人轻侮”等词语由形到神表现了黄河的力量与尊严,也赞颂了黄河所代表的决不容人轻侮的民族精神与品格;

③前后的“不是”与“是”形成强烈对比,并与先前“黄河在一霎时竟立起来了”“这该是何等的声势啊”等关于壶口瀑布的描写形成呼应,使读者能充分感受到作者澎湃的激情,极富气势。

[答案] ①连用四个“不是”构成排比,赞颂壶口瀑布不同于其他任何流泉、瀑布的浩瀚气势;②连用四个“是”直抒胸臆,由形到神表现了黄河的力量与尊严,也赞颂了黄河所代表的决不容人轻侮的民族精神与品格;③前面的“不是”与后面的“是”形成强烈对比,并与先前关于壶口瀑布的描写形成呼应,作者炽热的感情、奔放的气势得到了充分体现。

2025年高考语文二轮复习精讲精练(新高考通用)

感谢观看

THANK YOU

文学类文本阅读