人教版物理高二选修1-2第三章第五节核能的利用同步训练

文档属性

| 名称 | 人教版物理高二选修1-2第三章第五节核能的利用同步训练 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 174.0KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-05-25 11:44:29 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

人教版物理高三选修1-2第三章

第五节核能的利用同步训练

一.选择题(共15小题)

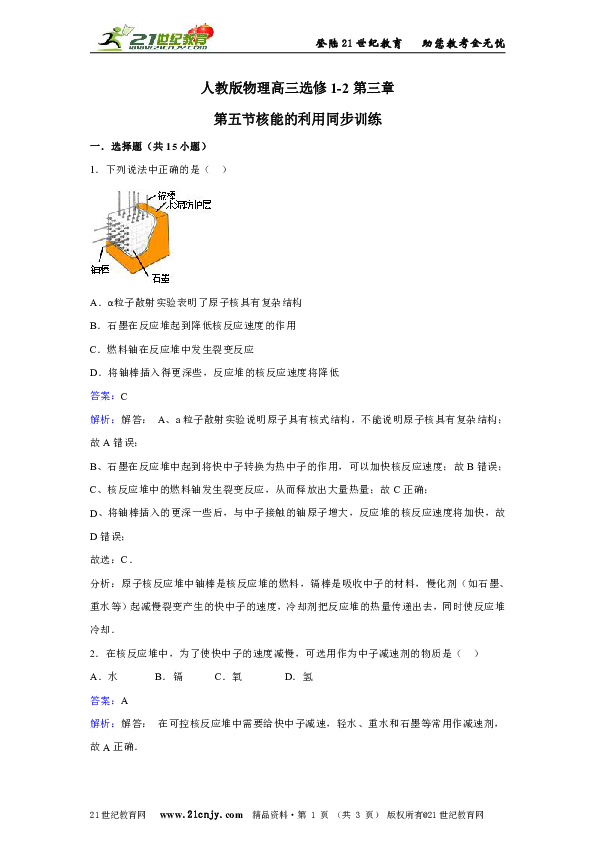

1.下列说法中正确的是( )

A.α粒子散射实验表明了原子核具有复杂结构

B.石墨在反应堆起到降低核反应速度的作用

C.燃料铀在反应堆中发生裂变反应

D.将铀棒插入得更深些,反应堆的核反应速度将降低

答案:C

解析:解答: A、a粒子散射实验说明原子具有核式结构,不能说明原子核具有复杂结构;故A错误;

B、石墨在反应堆中起到将快中子转换为热中子的作用,可以加快核反应速度;故B错误;

C、核反应堆中的燃料铀发生裂变反应,从而释放出大量热量;故C正确;

D、将铀棒插入的更深一些后,与中子接触的铀原子增大,反应堆的核反应速度将加快,故D错误;

故选:C.

分析:原子核反应堆中铀棒是核反应堆的燃料,镉棒是吸收中子的材料,慢化剂(如石墨、重水等)起减慢裂变产生的快中子的速度,冷却剂把反应堆的热量传递出去,同时使反应堆冷却.

2.在核反应堆中,为了使快中子的速度减慢,可选用作为中子减速剂的物质是( )

A.水 B.镉 C.氧 D.氢

答案:A

解析:解答: 在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂,故A正确.

故选:A.

分析:解决本题应掌握:在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂.

3.核电站利用是利用下列哪种能量转化为电能的( )

A.放射性元素发生α衰变放出的能量

B.放射性元素发生β衰变放出的能量

C.重核裂变放出的能量

D.化学反应放出的能量

答案:C

解析:解答: 目前核电站均是采用了重核裂变放出的能量进行的,故ABD错误,C正确.

故选C.

分析:本题比较简单,考查了核能的利用,根据裂变反应的应用可直接求解.

4.现已建成的核电站发电的能量来自于( )

A.天然放射性元素放出的能量

B.人工放射性同位素放出的能量

C.重核裂变放出的能量

D.化学反应放出的能量

答案:C

解析:解答: 重核裂变过程中质量亏损,伴随着巨大能量放出,因此目前核电站均是采用了重核裂变放出的能量进行的,故ABD错误,C正确.

故选C.

分析:本题比较简单,考查了核能的利用,根据裂变反应的应用可直接求解.

5.在核反应堆中,为了使快中子的速度减慢,可选用作为中子减速剂的物质是( )

A.氢 B.镉 C.氧 D.水

答案:D

解析:解答: 在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂,D正确.

分析:在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂.

6.新华社合肥2006年9月28日电,世界领先水平的我国新一代“人造太阳”实验装置EAST28日在安徽合肥首次放电成功,这意味着人类在核聚变能研究利用领域又迈出了新的一步.关于核聚变,以下说法不正确的是( )

A.与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁

B.世界上已经有利用核聚变能来发电的核电站

C.要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10﹣15m以内,核力才能起作用

D.地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核

答案:B

解析:解答: A、与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁,故A正确;

B、世界上已经有利用核裂变能来发电的核电站,故B错误;

C、要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10﹣15m以内,核力才能起作用,故C正确;

D、地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核,故D正确;

本题选不正确的,故选B;

分析:轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁,已经有利用核裂变能来发电的核电站,要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10﹣15m以内.

7.放射性同位素发出的射线在科研、医疗、生产等诸多方面得到了广泛的应用,下列有关放射线应用的说法中正确的有( )

A.放射线改变了布料的性质使其不再因摩擦而生电,因此达到消除有害静电的目的

B.利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视

C.用放射线照射作物种子能使其DNA发生变异,其结果一定是成为更优秀的品种

D.用γ射线治疗肿瘤时一定要严格控制剂量,以免对人体正常组织造成太大的危害

答案:D

解析:解答: A、利用放射线消除有害静电是利用α射线的电离性,使空气分子电离成导体,将静电放出,故A错误;

B、利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,γ射线对人体细胞伤害太大,因此不能用来人体透视,故B错误;

C、DNA变异并不一定都是有益的,也有时发生变害的一面,故C错误;

D、γ射线对人体细胞伤害太大,在用于治疗肿瘤时要严格控制剂量,故D正确;

故选:D.

分析:α射线使空气分子电离成导体,将静电放出;变异并不一定都是有益的;γ射线对人体细胞伤害大.

8.与原子核内部变化有关的现象是( )

A.α粒子散射现象 B.光电效应现象

C.电离现象 D.天然放射现象

答案:D

解析:解答: A、α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化.故A错误.

B、光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误.

C、电离现象是电子脱离原子核的束缚,不涉及原子核内部变化.故C错误.

D、天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,涉及到原子核内部的变化.故D正确.

故选:D.

分析:电离现象是电子脱离原子核的束缚.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出;天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象;α粒子散射现象是用α粒子打到金箔上,受到原子核的库伦斥力而发生偏折的现象;

9. 图为查德威克实验示意图,由天然放射性元素钋(Po)放出的A射线轰击铍时会产生粒子流A,用粒子流A轰击石蜡时会打出粒子流B,经研究知道( )

A.A为中子,B为质子 B.A为质子,B为中子

C.A为γ射线,B为中子 D.A为中子,B为γ射线

答案:A

解析:解答: 用放射源钋的α射线轰击铍时,能发射出一种穿透力极强的中性射线,这就是所谓铍“辐射”,即中子流,中子轰击石蜡,将氢中的质子打出,即形成质子流.所以A为中子,B为质子,所以A正确.

故选A

分析:天然放射性元素钋(Po)放出的α射线轰击铍时会产生高速中子流,轰击石蜡时会打出质子.

10.与原子核内部变化有关的现象是( )

A.α粒子散射现象 B.光电效应现象

C.电离现象 D.天然放射现象

答案:D

解析:解答: A、α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化.故A错误.

B、光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误.

C、电离现象是电子脱离原子核的束缚,不涉及原子核内部变化.故C错误.

D、天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,涉及到原子核内部的变化.故D正确.

故选:D.

分析:电离现象是电子脱离原子核的束缚.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出;天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象;α粒子散射现象是用α粒子打到金箔上,受到原子核的库伦斥力而发生偏折的现象;

11.某元素的原子核可以俘获自身核外的一个K电子而转变成新元素,这种现象称为K俘获,在K俘获的过程中,原子核将会以光子的形式放出K电子的结合能.关于K俘获的过程,下列说法中正确的是( )

A.原子序数不变 B.原子序数减小

C.原子总质量不变 D.原子总质量减小

答案:B

解析:解答: 原子核内没有电子.俘获K电子的过程是一个质子与电子结合转变成一个中子的过程,由于质子数减少一个,所以原子序数减少l;

根据爱因斯坦的质能方程E=mc2知,伴随能量的释放,剩下的中子质量变大,故原子总质量增大.故B正确,ACD错误;

故选:B.

分析:根据题意可知核变过程,从而明确得出原子序数的变化;再由爱因斯坦的质能方程可得出质量的变化.

12.同位素是指( )

A.核子数相同而质子数不同的原子

B.核子数相同而中子数不同的原子

C.质子数相同而核子数不同的原子

D.中子数相同而核子数不同的原子

答案:C

解析:解答: 同位素是质子数相同,而中子数或核子数不同的原子,故C正确,ABD错误;

故选:C.

分析:根据质子数相同,而中子数或核子数不同的原子互为同位素来分析解答.

13.下列关于电磁污染的说法,不正确的是( )

A.电磁污染主要是指电磁辐射

B.电磁辐射会干扰其他仪器的正常工作

C.电磁辐射对人体和动物都有危害

D.频率越高的电磁波,电磁辐射的危害就越小

答案:D

解析:解答: A、电磁污染主要是指各种电磁辐射;如手机、雷达等;故A正确;

B、电磁辐射会干扰其他仪器并能人和动物造成伤害;故BC正确;

D、频率越高的电磁波,电磁辐射的危害就越大;故D错误;

本题选错误的;故选:D.

分析:各种电器在工作中均会造成电磁辐射,从而对环境造成污染!频率越高,电磁辐射远严重.

14.下列应用中把放射性同位素不作为示踪原子的是( )

A.利用含有放射性碘131的油,检测地下输油管的漏油情况

B.把含有放射性元素的肥料施给农作物,利用探测器的测量,找出合理的施肥规律

C.利用射线探伤法检查金属中的砂眼和裂纹

D.给怀疑患有甲状腺的病人注射碘131,诊断甲状腺的器质性和功能性疾病

答案:C

解析:解答: A、利用含有放射性碘131的油,检测地下输油管的漏油情况,是利用碘131的放射性,即将碘131作为示踪原子,故A正确;

B、把含有放射性元素的肥料施给农作物,利用探测器的测量,找出合理的施肥规律,是示踪原子的运用,故B正确;

C、利用射线探伤法检查金属中的砂眼和裂纹,是利用γ射线穿透能力强,不是示踪原子的运用,故C错误;

D、给怀疑患有甲状腺的病人注射碘131,诊断甲状腺的器质性和功能性疾病,是将碘131作为示踪原子,故D正确;

故选:C.

分析:放射性同位素碘131能做示踪原子;γ射线穿透能力强,通常会用于工业探伤.

15.2011年3月11日,日本大地震引发了福岛核电站核泄漏事故,下列关于核电站的说法正确的是( )

A.核电站利用核聚变反应时释放的能量进行发电

B.核电站利用海洋的潮汐能发电

C.核能是可再生能源

D.核泄漏释放的放射性物质发出的射线对人体是有危害的

答案:D

解析:解答: 目前核电站均采用重核裂变进行进行的,故AB错误;

核能是利用重核裂变进行的,是不可再生资源,故C错误;

长时间接受核辐射会使正常细胞发生癌变,故D正确.

故选D.

分析:正确解答本题要了解核能的应用以及放射性的污染和防护,同时了解裂变和聚变的区别.

二.填空题(共5小题)

16.核能是一种高效的能源.在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,核反应堆有三道防护屏障:燃料包壳,压力壳和安全壳(见图1).结合图2可知,安全壳应当选用的材料是 .

答案:混凝土

解析:解答: 在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,结合图2可知,安全壳应当选用的材料是混凝土.

故答案为:混凝土.

分析:根据射线的穿透能力结合图象进行分析.

17.有效大量释放核能的途径有:一个途径是重核的裂变;另一个途径是轻核的聚变.核电站是利用 核的 变.

答案:铀|裂

解析:解答: 核能发电是利用铀原子核裂变时放出的核能来发电的.

故答案为:铀,裂.

分析:根据核电站的工作原理进行解答.

18.核反应堆中的燃料是 .用石墨、重水等作为 ,使裂变时产生的中子速度减小,易于被铀核吸收.用镉棒来 ,以控制反应的 ,再用水等流体在反应堆内外循环流动,传输反应中产生的热量.

答案:铀|慢化剂|吸收中子|速度

解析:解答: 核反应堆中的燃料是铀,用石墨、重水作为慢化剂,使裂变时产生的中子速度减小,易于被铀核吸收.用镉棒来吸收中子,以控制反应速度.

故答案为:铀,慢化剂,吸收中子,速度.

分析:核反应堆中的燃料是铀,石墨、重水等可以作为慢化剂,镉棒可以吸收中子,控制反应速度.

19.某人工核反应如下:P+1327AL→X+N式中P代表质子,N代表中子,X代表核反应产生的新核.由反应式可知,新核X的质子数为 ,中子数为 .

答案:14|13

解析:解答: 质子的电荷数为1,质量数为1,中子的电荷数为0,质量数为1.根据电荷数守恒、质量数守恒,X的质子数为1+13﹣0=14,质量数为1+27﹣1=27.因为质量数等于质子数和中子数之和,则新核的中子数为27﹣14=13.

故答案为:14,13.

分析:在核反应中,应根据电荷数守恒、质量数守恒,得出新核的质子数和中子数.

20.用γ光子轰击氘核,使之产生中子和质子,已知氘核的质量为2.0135u,质子质量为1.0072u,中子的质量为1.0086u,1u=1.6605×10﹣27kg,普朗克常量H=6.63X10﹣34J s,则γ光子的波长应为 m.

答案:5.8×10﹣13

分析:根据核反应方程,确定质量亏损,结合质能方程E=mC2与E=,即可求解.

解析:解答: 由题意可知,质量亏损△m=(1.0072+1.0086﹣2.0135)u;

根据质能方程可知,释放的能量E=△mC2=(1.0072+1.0086﹣2.0135)×1.6605×10﹣27×(3×108)2=3.44×10﹣13 J

而E=,可得m=5.8×10﹣13 m.

故答案为:5.8×10﹣13.

三.计算题

21.1934年,法国科学家约里奥﹣居里夫妇用α粒子轰击铝(1327Al),产生出中子和磷的放射性同位素,因首次获得人工放射性物质而得到1935年的诺贝尔化学奖.请写出该核反应的方程式

答案:解答:根据核反应方程中电荷数的质量数守恒有

故答案为:

解析:分析:能根据电荷数守恒和质量数守恒求出放出粒子为中子,质量数为1,电荷数为0.

22.1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现什么?图中A为放射源发出的什么粒子?B为什么气?完成该实验的下列核反应方程?

答案::解答: 卢瑟福第一次用α粒子轰击氮核完成了原子核的人工转变并发现了质子,因此图中的A为放射源发出的α粒子,B为氮气,该核反应方程为:24He+714N→817O+11H.

故答案为:质子,α,氮,24He+714N→817O+11H.

解析:分析:要了解卢瑟福发现质子并实现原子核人工转变核反应方程以及实验装置中各部分的作用,注意书写核反应方程的原则是质量数和电荷数守恒.

23.1930年发现,科学家在真空条件下用α粒子轰击时,产生了一种看不见的、贯穿力很强的不带电粒子,为了弄清楚这是一种什么粒子,人们用它分别去轰击氢原子和氮原子,结果打出一些氢核和氮核,并以此推算出了该粒子的质量,从而确定改粒子为中子.设氢核的质量为mH,氮核的质量为氢核质量的14倍,碰撞后氢核的速度为vH,氮核的速度为vN,假设中子与它们的碰撞为弹性弹性碰撞,碰撞的粒子分别为中子和氢核及中子和氮核.

(1)试写出α粒子轰击的核反应方程;

答案:

(2)试根据中子与氢原子和氮原子的碰撞结果,利用题中的可测量量,推算出中子的质量.

答案:中性粒子(中子)的质量m与氢核的质量mH 的关系是m=1.05mH

解析:解答:(1)根据电荷数守恒、质量数守恒得:(2)查德威克认为氢核、氮核与中性粒子之间的碰撞是弹性正碰;设中性粒子质量为m,速度为v0,氢核的质量为mH,最大速度为vH,并认为氢核在打出前为静止的,那么根据动量守恒和能量守恒可知:

mv0=mv+mHvH…①

…②

其中v是碰撞后中性粒子的速度,由此可得:

vH=…③

同理,mv0=mv+mNvN

mv02=mv2+mNvN2

可得出中性粒子与氮原子核碰撞后打出的氮核的速度 vN=… ④

因为mN=14mH,由方程③④可得…⑤

将速度的最大值代入方程⑤,解得:m=1.05mH…⑥

答:(1);(2)中性粒子(中子)的质量m与氢核的质量mH 的关系是m=1.05mH.

分析:(1)根据质量数守恒和电荷数守恒配平,书写核反应方程.(2)根据查德威克的理论:氢核、氮核与中性粒子之间的碰撞是弹性正碰,遵守动量守恒和能量守恒,由两大守恒定律列式得到氢核的最大速度vH与初速度v0的关系式;用同样的方法得到中性粒子与氮原子核碰撞后打出的氮核的速度vN表达式,即可得到两个之比,从而求中性粒子(中子)的质量m与氢核的质量mH 的关系.

24.如图所示为卢瑟福在实验室里第一次成功在实现了原子核人工转变的实验装置示意图,M是显微镜,S是荧光屏,F是铝箔.氮气从阀门T充入,A是放射源.

(1)完成该人工核转变的方程式

答案:He +N→O+H

(2)(单选题)在观察由新粒子引起的闪烁之前需进行必要的调整的是 .

A、充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上有α粒子引起的闪烁

B、充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上见不到新粒子引起的闪烁

C、充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上能见到新粒子引起的闪烁

D、充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上见不到α粒子引起的闪烁

答案:D

(3)(单选题)在容器充入氮气后,屏S上出现闪光,该闪光是 .

A、α粒子射到屏上产生的

B、α粒子从F处打出的新粒子射到屏上产生的

C、α粒子击中氮核后产生的新粒子射到屏上产生的

D、放射性物质的γ射线射到屏上产生的.

答案:C

解析:解答: (1)卢瑟福通过用α粒子轰击氮核发现了质子,根据质量数和电荷数守恒可以判断核反应方程为:He +N→O+H(2)A、B、充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁,故A错误,B错误;C、D、装置中A为放射源,放出的为α粒子,由于F处装的银箔刚好能阻止α粒子穿过,因此没有充入氮气之前无质子产生,不可能在S上见到质子引起的闪烁,故C正确,D错误;故选D.(3)充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁,故选C故答案为:(1)He +N→O+H;(2)D,(3)C.

分析:(1)根据质量数和电荷数守恒判断核反应方程;(2)F处装的银箔刚好能阻止α粒子穿过,而不能阻止其它粒子如质子穿过;(3)充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁.

25. 1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现什么?图中银箔的作用是 完成该实验的下列核反应方程

答案:解答: 卢瑟福第一次完成了原子核的人工转变并发现了质子,实验装置中银箔的作用是刚好阻挡α粒子打到荧光屏,但是不能阻挡其它粒子的穿过,这样可判断是否有新的粒子产生,根据质量数和电荷数守恒可知产生的新粒子除817O还有质子即11H,.

故答案为:质子;刚好阻挡α粒子打到荧光屏,不能阻挡其它粒子的穿过,11H.

解析:分析:要了解卢瑟福发现质子过程和实验装置,注意书写核反应方程的原则是质量数和电荷数守恒.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 12 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网

人教版物理高三选修1-2第三章

第五节核能的利用同步训练

一.选择题(共15小题)

1.下列说法中正确的是( )

A.α粒子散射实验表明了原子核具有复杂结构

B.石墨在反应堆起到降低核反应速度的作用

C.燃料铀在反应堆中发生裂变反应

D.将铀棒插入得更深些,反应堆的核反应速度将降低

答案:C

解析:解答: A、a粒子散射实验说明原子具有核式结构,不能说明原子核具有复杂结构;故A错误;

B、石墨在反应堆中起到将快中子转换为热中子的作用,可以加快核反应速度;故B错误;

C、核反应堆中的燃料铀发生裂变反应,从而释放出大量热量;故C正确;

D、将铀棒插入的更深一些后,与中子接触的铀原子增大,反应堆的核反应速度将加快,故D错误;

故选:C.

分析:原子核反应堆中铀棒是核反应堆的燃料,镉棒是吸收中子的材料,慢化剂(如石墨、重水等)起减慢裂变产生的快中子的速度,冷却剂把反应堆的热量传递出去,同时使反应堆冷却.

2.在核反应堆中,为了使快中子的速度减慢,可选用作为中子减速剂的物质是( )

A.水 B.镉 C.氧 D.氢

答案:A

解析:解答: 在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂,故A正确.

故选:A.

分析:解决本题应掌握:在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂.

3.核电站利用是利用下列哪种能量转化为电能的( )

A.放射性元素发生α衰变放出的能量

B.放射性元素发生β衰变放出的能量

C.重核裂变放出的能量

D.化学反应放出的能量

答案:C

解析:解答: 目前核电站均是采用了重核裂变放出的能量进行的,故ABD错误,C正确.

故选C.

分析:本题比较简单,考查了核能的利用,根据裂变反应的应用可直接求解.

4.现已建成的核电站发电的能量来自于( )

A.天然放射性元素放出的能量

B.人工放射性同位素放出的能量

C.重核裂变放出的能量

D.化学反应放出的能量

答案:C

解析:解答: 重核裂变过程中质量亏损,伴随着巨大能量放出,因此目前核电站均是采用了重核裂变放出的能量进行的,故ABD错误,C正确.

故选C.

分析:本题比较简单,考查了核能的利用,根据裂变反应的应用可直接求解.

5.在核反应堆中,为了使快中子的速度减慢,可选用作为中子减速剂的物质是( )

A.氢 B.镉 C.氧 D.水

答案:D

解析:解答: 在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂,D正确.

分析:在可控核反应堆中需要给快中子减速,轻水、重水和石墨等常用作减速剂.

6.新华社合肥2006年9月28日电,世界领先水平的我国新一代“人造太阳”实验装置EAST28日在安徽合肥首次放电成功,这意味着人类在核聚变能研究利用领域又迈出了新的一步.关于核聚变,以下说法不正确的是( )

A.与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁

B.世界上已经有利用核聚变能来发电的核电站

C.要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10﹣15m以内,核力才能起作用

D.地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核

答案:B

解析:解答: A、与裂变相比轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁,故A正确;

B、世界上已经有利用核裂变能来发电的核电站,故B错误;

C、要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10﹣15m以内,核力才能起作用,故C正确;

D、地球上聚变燃料的储量十分丰富,从海水中可以提炼出大量核聚变所需的氘核,故D正确;

本题选不正确的,故选B;

分析:轻核聚变辐射极少,更为安全、清洁,已经有利用核裂变能来发电的核电站,要使轻核发生聚变,必须使它们的距离达到10﹣15m以内.

7.放射性同位素发出的射线在科研、医疗、生产等诸多方面得到了广泛的应用,下列有关放射线应用的说法中正确的有( )

A.放射线改变了布料的性质使其不再因摩擦而生电,因此达到消除有害静电的目的

B.利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,也能进行人体的透视

C.用放射线照射作物种子能使其DNA发生变异,其结果一定是成为更优秀的品种

D.用γ射线治疗肿瘤时一定要严格控制剂量,以免对人体正常组织造成太大的危害

答案:D

解析:解答: A、利用放射线消除有害静电是利用α射线的电离性,使空气分子电离成导体,将静电放出,故A错误;

B、利用γ射线的贯穿性可以为金属探伤,γ射线对人体细胞伤害太大,因此不能用来人体透视,故B错误;

C、DNA变异并不一定都是有益的,也有时发生变害的一面,故C错误;

D、γ射线对人体细胞伤害太大,在用于治疗肿瘤时要严格控制剂量,故D正确;

故选:D.

分析:α射线使空气分子电离成导体,将静电放出;变异并不一定都是有益的;γ射线对人体细胞伤害大.

8.与原子核内部变化有关的现象是( )

A.α粒子散射现象 B.光电效应现象

C.电离现象 D.天然放射现象

答案:D

解析:解答: A、α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化.故A错误.

B、光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误.

C、电离现象是电子脱离原子核的束缚,不涉及原子核内部变化.故C错误.

D、天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,涉及到原子核内部的变化.故D正确.

故选:D.

分析:电离现象是电子脱离原子核的束缚.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出;天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象;α粒子散射现象是用α粒子打到金箔上,受到原子核的库伦斥力而发生偏折的现象;

9. 图为查德威克实验示意图,由天然放射性元素钋(Po)放出的A射线轰击铍时会产生粒子流A,用粒子流A轰击石蜡时会打出粒子流B,经研究知道( )

A.A为中子,B为质子 B.A为质子,B为中子

C.A为γ射线,B为中子 D.A为中子,B为γ射线

答案:A

解析:解答: 用放射源钋的α射线轰击铍时,能发射出一种穿透力极强的中性射线,这就是所谓铍“辐射”,即中子流,中子轰击石蜡,将氢中的质子打出,即形成质子流.所以A为中子,B为质子,所以A正确.

故选A

分析:天然放射性元素钋(Po)放出的α射线轰击铍时会产生高速中子流,轰击石蜡时会打出质子.

10.与原子核内部变化有关的现象是( )

A.α粒子散射现象 B.光电效应现象

C.电离现象 D.天然放射现象

答案:D

解析:解答: A、α粒子散射实验表明了原子内部有一个很小的核,并没有涉及到核内部的变化.故A错误.

B、光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出,没有涉及到原子核的变化,故B错误.

C、电离现象是电子脱离原子核的束缚,不涉及原子核内部变化.故C错误.

D、天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象,反应的过程中核内核子数,质子数,中子数发生变化,涉及到原子核内部的变化.故D正确.

故选:D.

分析:电离现象是电子脱离原子核的束缚.光电效应是原子核外层电子脱离原子核的束缚而逸出;天然放射现象是原子核内部自发的放射出α粒子或电子的现象;α粒子散射现象是用α粒子打到金箔上,受到原子核的库伦斥力而发生偏折的现象;

11.某元素的原子核可以俘获自身核外的一个K电子而转变成新元素,这种现象称为K俘获,在K俘获的过程中,原子核将会以光子的形式放出K电子的结合能.关于K俘获的过程,下列说法中正确的是( )

A.原子序数不变 B.原子序数减小

C.原子总质量不变 D.原子总质量减小

答案:B

解析:解答: 原子核内没有电子.俘获K电子的过程是一个质子与电子结合转变成一个中子的过程,由于质子数减少一个,所以原子序数减少l;

根据爱因斯坦的质能方程E=mc2知,伴随能量的释放,剩下的中子质量变大,故原子总质量增大.故B正确,ACD错误;

故选:B.

分析:根据题意可知核变过程,从而明确得出原子序数的变化;再由爱因斯坦的质能方程可得出质量的变化.

12.同位素是指( )

A.核子数相同而质子数不同的原子

B.核子数相同而中子数不同的原子

C.质子数相同而核子数不同的原子

D.中子数相同而核子数不同的原子

答案:C

解析:解答: 同位素是质子数相同,而中子数或核子数不同的原子,故C正确,ABD错误;

故选:C.

分析:根据质子数相同,而中子数或核子数不同的原子互为同位素来分析解答.

13.下列关于电磁污染的说法,不正确的是( )

A.电磁污染主要是指电磁辐射

B.电磁辐射会干扰其他仪器的正常工作

C.电磁辐射对人体和动物都有危害

D.频率越高的电磁波,电磁辐射的危害就越小

答案:D

解析:解答: A、电磁污染主要是指各种电磁辐射;如手机、雷达等;故A正确;

B、电磁辐射会干扰其他仪器并能人和动物造成伤害;故BC正确;

D、频率越高的电磁波,电磁辐射的危害就越大;故D错误;

本题选错误的;故选:D.

分析:各种电器在工作中均会造成电磁辐射,从而对环境造成污染!频率越高,电磁辐射远严重.

14.下列应用中把放射性同位素不作为示踪原子的是( )

A.利用含有放射性碘131的油,检测地下输油管的漏油情况

B.把含有放射性元素的肥料施给农作物,利用探测器的测量,找出合理的施肥规律

C.利用射线探伤法检查金属中的砂眼和裂纹

D.给怀疑患有甲状腺的病人注射碘131,诊断甲状腺的器质性和功能性疾病

答案:C

解析:解答: A、利用含有放射性碘131的油,检测地下输油管的漏油情况,是利用碘131的放射性,即将碘131作为示踪原子,故A正确;

B、把含有放射性元素的肥料施给农作物,利用探测器的测量,找出合理的施肥规律,是示踪原子的运用,故B正确;

C、利用射线探伤法检查金属中的砂眼和裂纹,是利用γ射线穿透能力强,不是示踪原子的运用,故C错误;

D、给怀疑患有甲状腺的病人注射碘131,诊断甲状腺的器质性和功能性疾病,是将碘131作为示踪原子,故D正确;

故选:C.

分析:放射性同位素碘131能做示踪原子;γ射线穿透能力强,通常会用于工业探伤.

15.2011年3月11日,日本大地震引发了福岛核电站核泄漏事故,下列关于核电站的说法正确的是( )

A.核电站利用核聚变反应时释放的能量进行发电

B.核电站利用海洋的潮汐能发电

C.核能是可再生能源

D.核泄漏释放的放射性物质发出的射线对人体是有危害的

答案:D

解析:解答: 目前核电站均采用重核裂变进行进行的,故AB错误;

核能是利用重核裂变进行的,是不可再生资源,故C错误;

长时间接受核辐射会使正常细胞发生癌变,故D正确.

故选D.

分析:正确解答本题要了解核能的应用以及放射性的污染和防护,同时了解裂变和聚变的区别.

二.填空题(共5小题)

16.核能是一种高效的能源.在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,核反应堆有三道防护屏障:燃料包壳,压力壳和安全壳(见图1).结合图2可知,安全壳应当选用的材料是 .

答案:混凝土

解析:解答: 在核电站中,为了防止放射性物质泄漏,结合图2可知,安全壳应当选用的材料是混凝土.

故答案为:混凝土.

分析:根据射线的穿透能力结合图象进行分析.

17.有效大量释放核能的途径有:一个途径是重核的裂变;另一个途径是轻核的聚变.核电站是利用 核的 变.

答案:铀|裂

解析:解答: 核能发电是利用铀原子核裂变时放出的核能来发电的.

故答案为:铀,裂.

分析:根据核电站的工作原理进行解答.

18.核反应堆中的燃料是 .用石墨、重水等作为 ,使裂变时产生的中子速度减小,易于被铀核吸收.用镉棒来 ,以控制反应的 ,再用水等流体在反应堆内外循环流动,传输反应中产生的热量.

答案:铀|慢化剂|吸收中子|速度

解析:解答: 核反应堆中的燃料是铀,用石墨、重水作为慢化剂,使裂变时产生的中子速度减小,易于被铀核吸收.用镉棒来吸收中子,以控制反应速度.

故答案为:铀,慢化剂,吸收中子,速度.

分析:核反应堆中的燃料是铀,石墨、重水等可以作为慢化剂,镉棒可以吸收中子,控制反应速度.

19.某人工核反应如下:P+1327AL→X+N式中P代表质子,N代表中子,X代表核反应产生的新核.由反应式可知,新核X的质子数为 ,中子数为 .

答案:14|13

解析:解答: 质子的电荷数为1,质量数为1,中子的电荷数为0,质量数为1.根据电荷数守恒、质量数守恒,X的质子数为1+13﹣0=14,质量数为1+27﹣1=27.因为质量数等于质子数和中子数之和,则新核的中子数为27﹣14=13.

故答案为:14,13.

分析:在核反应中,应根据电荷数守恒、质量数守恒,得出新核的质子数和中子数.

20.用γ光子轰击氘核,使之产生中子和质子,已知氘核的质量为2.0135u,质子质量为1.0072u,中子的质量为1.0086u,1u=1.6605×10﹣27kg,普朗克常量H=6.63X10﹣34J s,则γ光子的波长应为 m.

答案:5.8×10﹣13

分析:根据核反应方程,确定质量亏损,结合质能方程E=mC2与E=,即可求解.

解析:解答: 由题意可知,质量亏损△m=(1.0072+1.0086﹣2.0135)u;

根据质能方程可知,释放的能量E=△mC2=(1.0072+1.0086﹣2.0135)×1.6605×10﹣27×(3×108)2=3.44×10﹣13 J

而E=,可得m=5.8×10﹣13 m.

故答案为:5.8×10﹣13.

三.计算题

21.1934年,法国科学家约里奥﹣居里夫妇用α粒子轰击铝(1327Al),产生出中子和磷的放射性同位素,因首次获得人工放射性物质而得到1935年的诺贝尔化学奖.请写出该核反应的方程式

答案:解答:根据核反应方程中电荷数的质量数守恒有

故答案为:

解析:分析:能根据电荷数守恒和质量数守恒求出放出粒子为中子,质量数为1,电荷数为0.

22.1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现什么?图中A为放射源发出的什么粒子?B为什么气?完成该实验的下列核反应方程?

答案::解答: 卢瑟福第一次用α粒子轰击氮核完成了原子核的人工转变并发现了质子,因此图中的A为放射源发出的α粒子,B为氮气,该核反应方程为:24He+714N→817O+11H.

故答案为:质子,α,氮,24He+714N→817O+11H.

解析:分析:要了解卢瑟福发现质子并实现原子核人工转变核反应方程以及实验装置中各部分的作用,注意书写核反应方程的原则是质量数和电荷数守恒.

23.1930年发现,科学家在真空条件下用α粒子轰击时,产生了一种看不见的、贯穿力很强的不带电粒子,为了弄清楚这是一种什么粒子,人们用它分别去轰击氢原子和氮原子,结果打出一些氢核和氮核,并以此推算出了该粒子的质量,从而确定改粒子为中子.设氢核的质量为mH,氮核的质量为氢核质量的14倍,碰撞后氢核的速度为vH,氮核的速度为vN,假设中子与它们的碰撞为弹性弹性碰撞,碰撞的粒子分别为中子和氢核及中子和氮核.

(1)试写出α粒子轰击的核反应方程;

答案:

(2)试根据中子与氢原子和氮原子的碰撞结果,利用题中的可测量量,推算出中子的质量.

答案:中性粒子(中子)的质量m与氢核的质量mH 的关系是m=1.05mH

解析:解答:(1)根据电荷数守恒、质量数守恒得:(2)查德威克认为氢核、氮核与中性粒子之间的碰撞是弹性正碰;设中性粒子质量为m,速度为v0,氢核的质量为mH,最大速度为vH,并认为氢核在打出前为静止的,那么根据动量守恒和能量守恒可知:

mv0=mv+mHvH…①

…②

其中v是碰撞后中性粒子的速度,由此可得:

vH=…③

同理,mv0=mv+mNvN

mv02=mv2+mNvN2

可得出中性粒子与氮原子核碰撞后打出的氮核的速度 vN=… ④

因为mN=14mH,由方程③④可得…⑤

将速度的最大值代入方程⑤,解得:m=1.05mH…⑥

答:(1);(2)中性粒子(中子)的质量m与氢核的质量mH 的关系是m=1.05mH.

分析:(1)根据质量数守恒和电荷数守恒配平,书写核反应方程.(2)根据查德威克的理论:氢核、氮核与中性粒子之间的碰撞是弹性正碰,遵守动量守恒和能量守恒,由两大守恒定律列式得到氢核的最大速度vH与初速度v0的关系式;用同样的方法得到中性粒子与氮原子核碰撞后打出的氮核的速度vN表达式,即可得到两个之比,从而求中性粒子(中子)的质量m与氢核的质量mH 的关系.

24.如图所示为卢瑟福在实验室里第一次成功在实现了原子核人工转变的实验装置示意图,M是显微镜,S是荧光屏,F是铝箔.氮气从阀门T充入,A是放射源.

(1)完成该人工核转变的方程式

答案:He +N→O+H

(2)(单选题)在观察由新粒子引起的闪烁之前需进行必要的调整的是 .

A、充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上有α粒子引起的闪烁

B、充入氮气后,调整铝箔厚度,使S上见不到新粒子引起的闪烁

C、充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上能见到新粒子引起的闪烁

D、充入氮气前,调整铝箔厚度,使S上见不到α粒子引起的闪烁

答案:D

(3)(单选题)在容器充入氮气后,屏S上出现闪光,该闪光是 .

A、α粒子射到屏上产生的

B、α粒子从F处打出的新粒子射到屏上产生的

C、α粒子击中氮核后产生的新粒子射到屏上产生的

D、放射性物质的γ射线射到屏上产生的.

答案:C

解析:解答: (1)卢瑟福通过用α粒子轰击氮核发现了质子,根据质量数和电荷数守恒可以判断核反应方程为:He +N→O+H(2)A、B、充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁,故A错误,B错误;C、D、装置中A为放射源,放出的为α粒子,由于F处装的银箔刚好能阻止α粒子穿过,因此没有充入氮气之前无质子产生,不可能在S上见到质子引起的闪烁,故C正确,D错误;故选D.(3)充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁,故选C故答案为:(1)He +N→O+H;(2)D,(3)C.

分析:(1)根据质量数和电荷数守恒判断核反应方程;(2)F处装的银箔刚好能阻止α粒子穿过,而不能阻止其它粒子如质子穿过;(3)充入氮气后,α粒子轰击氮核产生质子,质子穿过银箔,引起荧光屏S的闪烁.

25. 1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现什么?图中银箔的作用是 完成该实验的下列核反应方程

答案:解答: 卢瑟福第一次完成了原子核的人工转变并发现了质子,实验装置中银箔的作用是刚好阻挡α粒子打到荧光屏,但是不能阻挡其它粒子的穿过,这样可判断是否有新的粒子产生,根据质量数和电荷数守恒可知产生的新粒子除817O还有质子即11H,.

故答案为:质子;刚好阻挡α粒子打到荧光屏,不能阻挡其它粒子的穿过,11H.

解析:分析:要了解卢瑟福发现质子过程和实验装置,注意书写核反应方程的原则是质量数和电荷数守恒.

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 12 页 (共 12 页) 版权所有@21世纪教育网