1.2地球与地球仪 教学设计 (表格式)2024--2025学年人教版地理七年级上册

文档属性

| 名称 | 1.2地球与地球仪 教学设计 (表格式)2024--2025学年人教版地理七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 17:17:15 | ||

图片预览

文档简介

教学设计

课程基本信息

学科 地理 年级 七年级 学期 秋季

课题 地球与地球仪

教学目标

1.结合教材内容及科学故事等,说出人类对地球形状的认识过程,并运用数据、类比等方式,描述地球的大小。(区域认知、综合思维) 2.通过观察地球仪,认识重要点、线并用简易材料制作地球仪模型。(地理实践力) 3.观察地球仪,识别经线和纬线,说明经度和纬度的分布规律。(区域认知、综合思维) 4.利用经纬网确定某一地理事物或现象所在地的位置。(区域认知、地理实践力)

教学内容

教学重点:识别纬线与纬度、经线与经度的划分。

教学难点:利用经纬度确定某一地理事物或现象所在地的位置。

教学过程

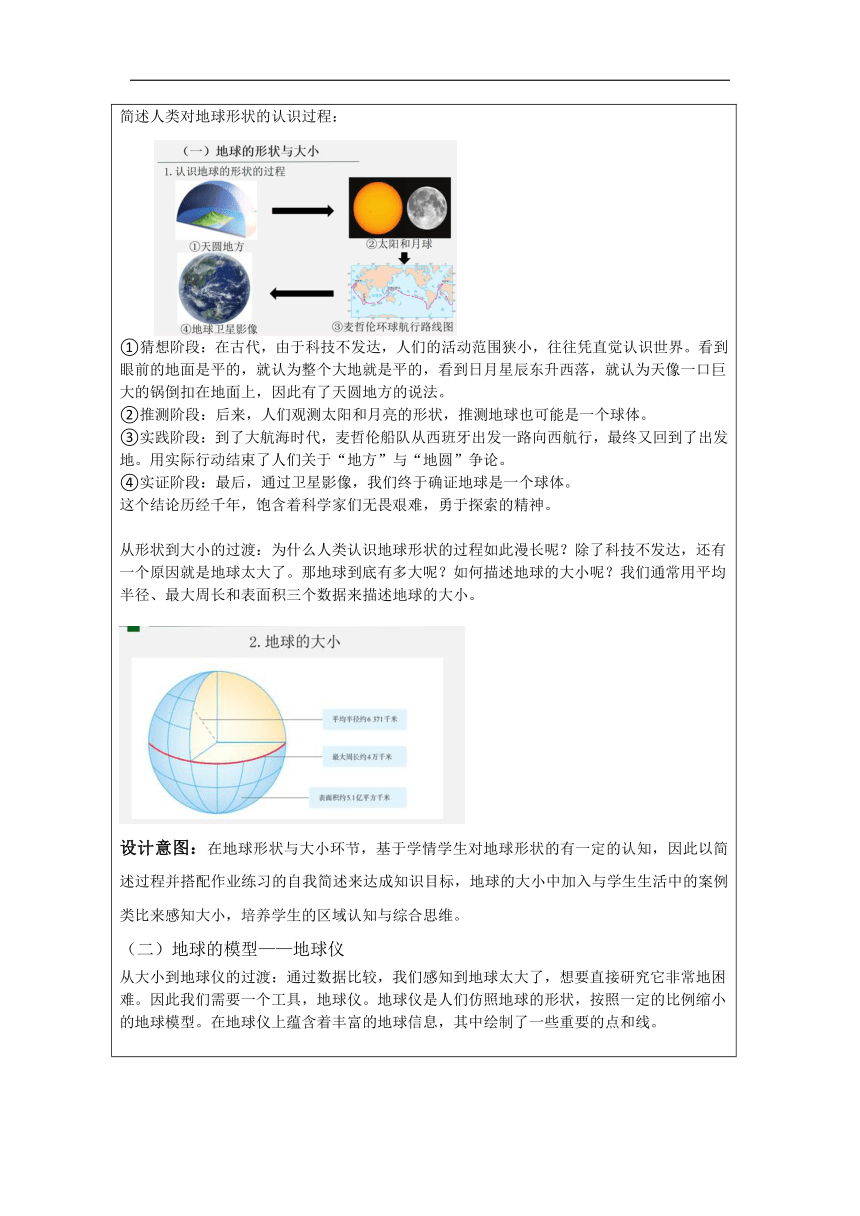

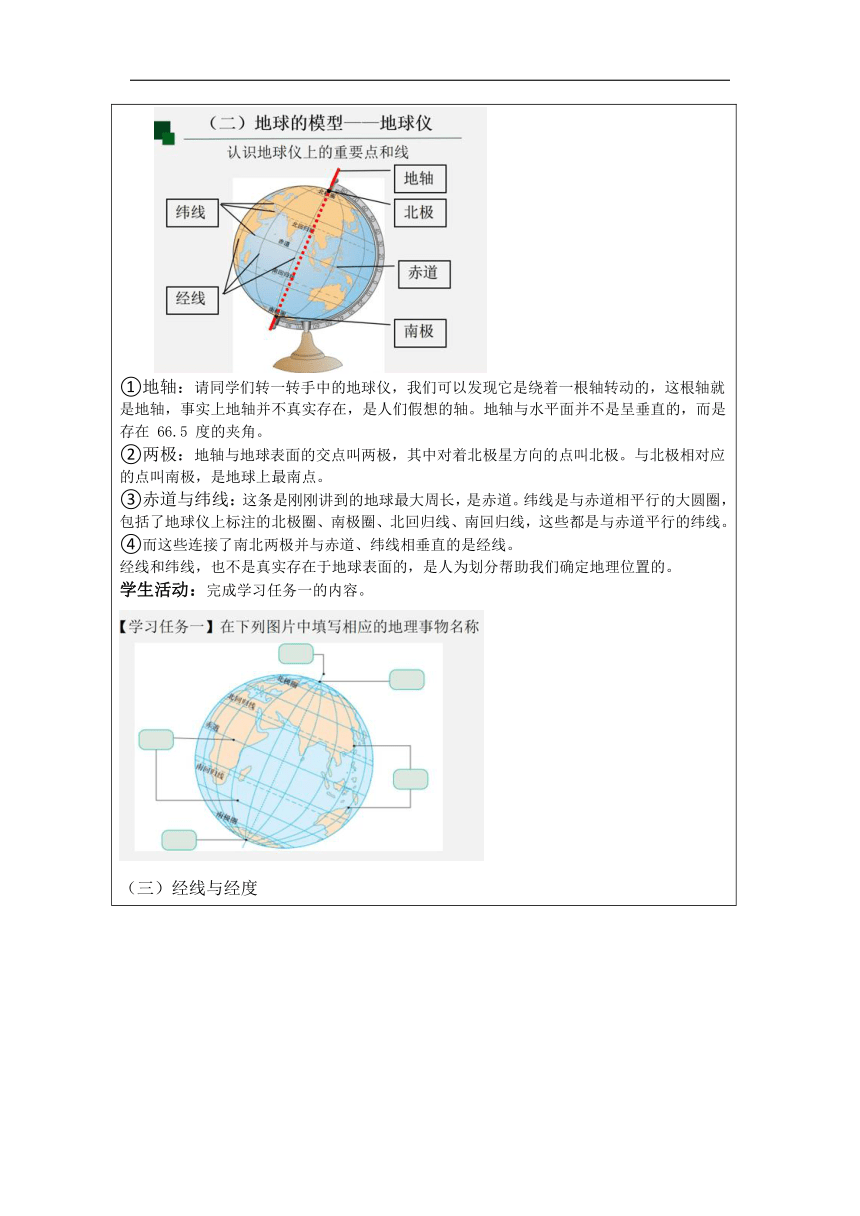

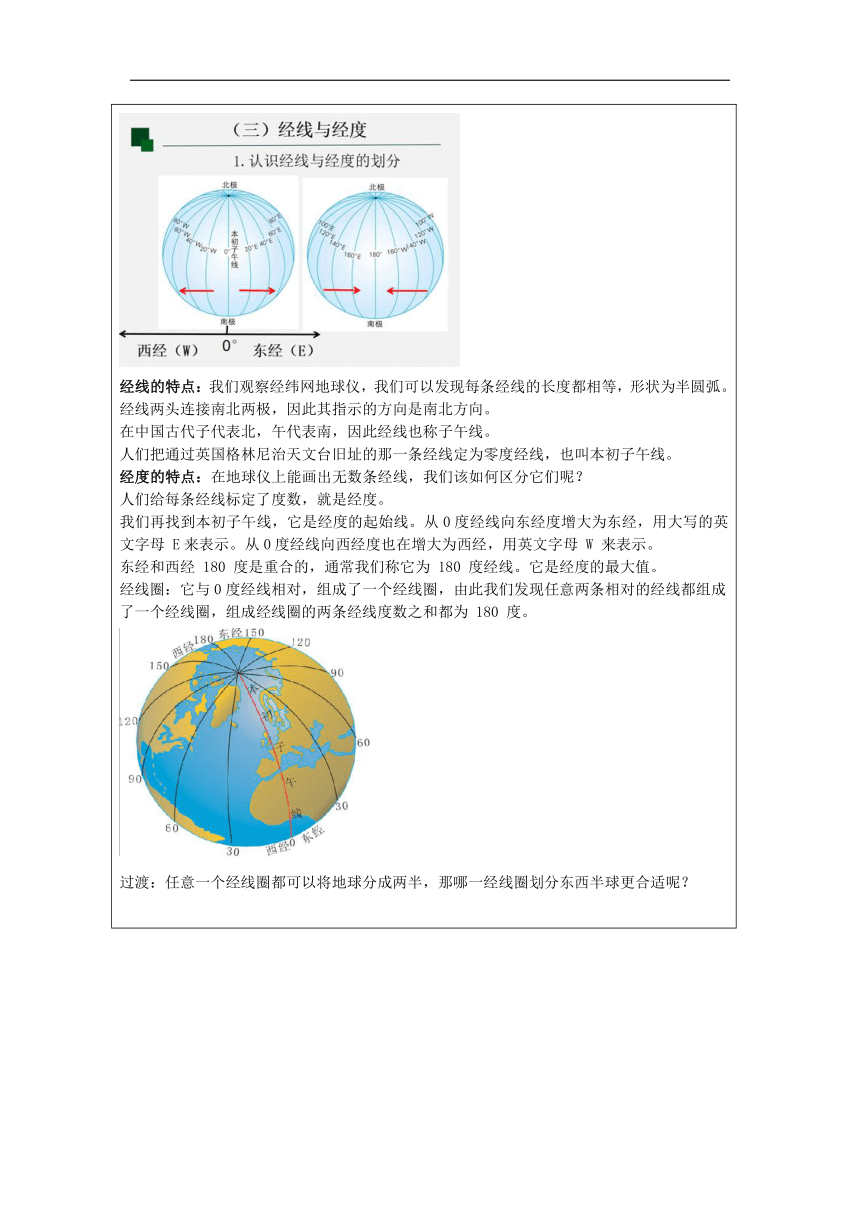

【导入】 教师活动:展示卫星拍摄的地球24小时影像。 得益于我国航天事业的发展,我们可以欣赏到地球的整体面貌,其中最直观的就是地球的形状是球体。 设计意图:以卫星拍摄的地球24小时影像为导入的切入点,基于学情直接引出地球的形状是球体,既激发学生的兴趣,同时在影像中的地球24小时与后续学习地球运动相联系,构建学生整体地球观。 【教学内容】 地球的形状与大小 从导入过渡:可这样简单的事实,人类经历了漫长曲折的探索历程。 简述人类对地球形状的认识过程: ①猜想阶段:在古代,由于科技不发达,人们的活动范围狭小,往往凭直觉认识世界。看到眼前的地面是平的,就认为整个大地就是平的,看到日月星辰东升西落,就认为天像一口巨大的锅倒扣在地面上,因此有了天圆地方的说法。 ②推测阶段:后来,人们观测太阳和月亮的形状,推测地球也可能是一个球体。 ③实践阶段:到了大航海时代,麦哲伦船队从西班牙出发一路向西航行,最终又回到了出发地。用实际行动结束了人们关于“地方”与“地圆”争论。 ④实证阶段:最后,通过卫星影像,我们终于确证地球是一个球体。 这个结论历经千年,饱含着科学家们无畏艰难,勇于探索的精神。 从形状到大小的过渡:为什么人类认识地球形状的过程如此漫长呢?除了科技不发达,还有一个原因就是地球太大了。那地球到底有多大呢?如何描述地球的大小呢?我们通常用平均半径、最大周长和表面积三个数据来描述地球的大小。 设计意图:在地球形状与大小环节,基于学情学生对地球形状的有一定的认知,因此以简述过程并搭配作业练习的自我简述来达成知识目标,地球的大小中加入与学生生活中的案例类比来感知大小,培养学生的区域认知与综合思维。 (二)地球的模型——地球仪 从大小到地球仪的过渡:通过数据比较,我们感知到地球太大了,想要直接研究它非常地困难。因此我们需要一个工具,地球仪。地球仪是人们仿照地球的形状,按照一定的比例缩小的地球模型。在地球仪上蕴含着丰富的地球信息,其中绘制了一些重要的点和线。 ①地轴:请同学们转一转手中的地球仪,我们可以发现它是绕着一根轴转动的,这根轴就是地轴,事实上地轴并不真实存在,是人们假想的轴。地轴与水平面并不是呈垂直的,而是存在 66.5 度的夹角。 ②两极:地轴与地球表面的交点叫两极,其中对着北极星方向的点叫北极。与北极相对应的点叫南极,是地球上最南点。 ③赤道与纬线:这条是刚刚讲到的地球最大周长,是赤道。纬线是与赤道相平行的大圆圈,包括了地球仪上标注的北极圈、南极圈、北回归线、南回归线,这些都是与赤道平行的纬线。④而这些连接了南北两极并与赤道、纬线相垂直的是经线。 经线和纬线,也不是真实存在于地球表面的,是人为划分帮助我们确定地理位置的。 学生活动:完成学习任务一的内容。 (三)经线与经度 经线的特点:我们观察经纬网地球仪,我们可以发现每条经线的长度都相等,形状为半圆弧。 经线两头连接南北两极,因此其指示的方向是南北方向。 在中国古代子代表北,午代表南,因此经线也称子午线。 人们把通过英国格林尼治天文台旧址的那一条经线定为零度经线,也叫本初子午线。 经度的特点:在地球仪上能画出无数条经线,我们该如何区分它们呢? 人们给每条经线标定了度数,就是经度。 我们再找到本初子午线,它是经度的起始线。从0度经线向东经度增大为东经,用大写的英文字母 E来表示。从0度经线向西经度也在增大为西经,用英文字母 W 来表示。 东经和西经 180 度是重合的,通常我们称它为 180 度经线。它是经度的最大值。 经线圈:它与0度经线相对,组成了一个经线圈,由此我们发现任意两条相对的经线都组成了一个经线圈,组成经线圈的两条经线度数之和都为 180 度。 过渡:任意一个经线圈都可以将地球分成两半,那哪一经线圈划分东西半球更合适呢? 东西半球的划分:我们在地球仪上找出 0 度经线与 180 度经线组成的经线圈,还有西经 20 度与东经 160 度组成的经线圈,比较这两个经线圈,看看哪一个穿过的陆地面积少。通过观察我们可以看到西经 20 度与东经 160 度组成的经线圈穿过的陆地面积少,大部分从海洋经过。 为了防止各国被分在不同的半球,人们希望东西半球的分界线能尽可能少的经过陆地,因此东西半球图是以20°W和160°E组成的经线圈划分的。 (四)纬线与纬度 纬线特点:观察经纬网地球仪,与南北两极距离相等的大圆圈叫赤道,所有与赤道平行的圆圈叫纬线。长度上,赤道是最大的纬线圈,在南北两极纬线缩成一点,因此纬线的长度呈现从赤道向两极递减的规律。纬线是个圆圈,它指示东西方向。 纬度特点:我们在地球仪上也能画出无数条纬线,所以人们一样给纬线标定了度数,就是纬度。 赤道的纬度为 0 度,是纬度的起始线,从赤道向北向南各分作 90 度,称为北纬和南纬,分别用 N和 S表示,北极和南极分别为北纬 90 度和南纬 90 度。 纬度划分:人们规定0度到30度为低纬度地区,30 度到60 度为中纬度地区。60度到90 度为高纬度地区。 南北半球的划分:赤道也是南北半球的分界线。从赤道向北这个半球我们称为北半球,中心点为北极。从赤道向南的半球,我们称为南半球,中心点为南极。 学生活动:完成学习任务二的内容。 设计意图:帮助学生理解经纬线与经纬度的概念及其作用,培养学生的空间思维能力,在学习过程中学生需借用经纬网地球仪的观察,强化学生的地理实践力的操作技能,为下面学习经纬网定位奠基。 利用经纬网定位 举例:在茫茫大海上怎么确定失事船只的具体位置呢? 我们可以用生活中的案例来类比。去看电影时,电影票上都会写明几排几号来快速确定自己的所在座位。例如4排6号。我们以纵轴为排,找到第四排,横轴为号,找到6号,锁定为这个座位。同学们来试着找一找6排3号的座位。在这里。那老师出示的这个座位如何描述呢?答案是5排9号。 有了电影院的经验,我们再来看船只位置。 在地球仪上,经线和纬线相互交织形成经纬网,地球表面任意一点的经纬度位置,就是某条经线和某条纬线的交点。 但我们发现这张图中没有标注经纬度的区分符号,船只位置也不在经纬线上,这给我们确定其经纬度位置带来了一些困难。那我们先从局部的经纬度平面图慢慢学习。 从易到难讲解经纬网定位: ①从标注完整经纬度的平面图中找出A并写出BC经纬度坐标 ②在没有区分符号的平面图中写出1234的经纬度坐标 ③在地球仪经纬网立体图中写出船只的经纬度坐标。 设计意图:利用经纬网定位的环节中将难度分解,一步步讲解与练习结合,强化学生的实践操作技能,让他们学会使用地图和地球仪来确定具体地点的位置。 经纬网定位方法广泛应用于我们的日常生活,如高德地图、百度地图等导航软件,台风路径预警、地震监测、救援救险工作等。 学生活动:完成学习任务三的内容。 设计意图:提升学生将经纬网定位的理论联系实际生活的能力,通过台风移动路线的实际案例让学生了解经纬度在日常生活中的应用,培养学生的区域认知和地理实践力。 【课堂总结】 我们来回顾本节课《地球与地球仪》的学习内容,首先我们认识了人类探索地球形状的过程,我们最终证实了地球的形状是球体。再通过数据、类比的方式描述了地球的大小,接着我们观察了地球仪,认识了地球仪上重要的点线。其中重要的线叫经纬线,学习他们的划分特点,再利用经线和纬线相互交织形成经纬网进行定位。 在这节课中,我们多次使用了地球仪,它是地理学习中的重要工具。希望同学们用好地球仪,在今后的地理学习中取得更大的收获。

课程基本信息

学科 地理 年级 七年级 学期 秋季

课题 地球与地球仪

教学目标

1.结合教材内容及科学故事等,说出人类对地球形状的认识过程,并运用数据、类比等方式,描述地球的大小。(区域认知、综合思维) 2.通过观察地球仪,认识重要点、线并用简易材料制作地球仪模型。(地理实践力) 3.观察地球仪,识别经线和纬线,说明经度和纬度的分布规律。(区域认知、综合思维) 4.利用经纬网确定某一地理事物或现象所在地的位置。(区域认知、地理实践力)

教学内容

教学重点:识别纬线与纬度、经线与经度的划分。

教学难点:利用经纬度确定某一地理事物或现象所在地的位置。

教学过程

【导入】 教师活动:展示卫星拍摄的地球24小时影像。 得益于我国航天事业的发展,我们可以欣赏到地球的整体面貌,其中最直观的就是地球的形状是球体。 设计意图:以卫星拍摄的地球24小时影像为导入的切入点,基于学情直接引出地球的形状是球体,既激发学生的兴趣,同时在影像中的地球24小时与后续学习地球运动相联系,构建学生整体地球观。 【教学内容】 地球的形状与大小 从导入过渡:可这样简单的事实,人类经历了漫长曲折的探索历程。 简述人类对地球形状的认识过程: ①猜想阶段:在古代,由于科技不发达,人们的活动范围狭小,往往凭直觉认识世界。看到眼前的地面是平的,就认为整个大地就是平的,看到日月星辰东升西落,就认为天像一口巨大的锅倒扣在地面上,因此有了天圆地方的说法。 ②推测阶段:后来,人们观测太阳和月亮的形状,推测地球也可能是一个球体。 ③实践阶段:到了大航海时代,麦哲伦船队从西班牙出发一路向西航行,最终又回到了出发地。用实际行动结束了人们关于“地方”与“地圆”争论。 ④实证阶段:最后,通过卫星影像,我们终于确证地球是一个球体。 这个结论历经千年,饱含着科学家们无畏艰难,勇于探索的精神。 从形状到大小的过渡:为什么人类认识地球形状的过程如此漫长呢?除了科技不发达,还有一个原因就是地球太大了。那地球到底有多大呢?如何描述地球的大小呢?我们通常用平均半径、最大周长和表面积三个数据来描述地球的大小。 设计意图:在地球形状与大小环节,基于学情学生对地球形状的有一定的认知,因此以简述过程并搭配作业练习的自我简述来达成知识目标,地球的大小中加入与学生生活中的案例类比来感知大小,培养学生的区域认知与综合思维。 (二)地球的模型——地球仪 从大小到地球仪的过渡:通过数据比较,我们感知到地球太大了,想要直接研究它非常地困难。因此我们需要一个工具,地球仪。地球仪是人们仿照地球的形状,按照一定的比例缩小的地球模型。在地球仪上蕴含着丰富的地球信息,其中绘制了一些重要的点和线。 ①地轴:请同学们转一转手中的地球仪,我们可以发现它是绕着一根轴转动的,这根轴就是地轴,事实上地轴并不真实存在,是人们假想的轴。地轴与水平面并不是呈垂直的,而是存在 66.5 度的夹角。 ②两极:地轴与地球表面的交点叫两极,其中对着北极星方向的点叫北极。与北极相对应的点叫南极,是地球上最南点。 ③赤道与纬线:这条是刚刚讲到的地球最大周长,是赤道。纬线是与赤道相平行的大圆圈,包括了地球仪上标注的北极圈、南极圈、北回归线、南回归线,这些都是与赤道平行的纬线。④而这些连接了南北两极并与赤道、纬线相垂直的是经线。 经线和纬线,也不是真实存在于地球表面的,是人为划分帮助我们确定地理位置的。 学生活动:完成学习任务一的内容。 (三)经线与经度 经线的特点:我们观察经纬网地球仪,我们可以发现每条经线的长度都相等,形状为半圆弧。 经线两头连接南北两极,因此其指示的方向是南北方向。 在中国古代子代表北,午代表南,因此经线也称子午线。 人们把通过英国格林尼治天文台旧址的那一条经线定为零度经线,也叫本初子午线。 经度的特点:在地球仪上能画出无数条经线,我们该如何区分它们呢? 人们给每条经线标定了度数,就是经度。 我们再找到本初子午线,它是经度的起始线。从0度经线向东经度增大为东经,用大写的英文字母 E来表示。从0度经线向西经度也在增大为西经,用英文字母 W 来表示。 东经和西经 180 度是重合的,通常我们称它为 180 度经线。它是经度的最大值。 经线圈:它与0度经线相对,组成了一个经线圈,由此我们发现任意两条相对的经线都组成了一个经线圈,组成经线圈的两条经线度数之和都为 180 度。 过渡:任意一个经线圈都可以将地球分成两半,那哪一经线圈划分东西半球更合适呢? 东西半球的划分:我们在地球仪上找出 0 度经线与 180 度经线组成的经线圈,还有西经 20 度与东经 160 度组成的经线圈,比较这两个经线圈,看看哪一个穿过的陆地面积少。通过观察我们可以看到西经 20 度与东经 160 度组成的经线圈穿过的陆地面积少,大部分从海洋经过。 为了防止各国被分在不同的半球,人们希望东西半球的分界线能尽可能少的经过陆地,因此东西半球图是以20°W和160°E组成的经线圈划分的。 (四)纬线与纬度 纬线特点:观察经纬网地球仪,与南北两极距离相等的大圆圈叫赤道,所有与赤道平行的圆圈叫纬线。长度上,赤道是最大的纬线圈,在南北两极纬线缩成一点,因此纬线的长度呈现从赤道向两极递减的规律。纬线是个圆圈,它指示东西方向。 纬度特点:我们在地球仪上也能画出无数条纬线,所以人们一样给纬线标定了度数,就是纬度。 赤道的纬度为 0 度,是纬度的起始线,从赤道向北向南各分作 90 度,称为北纬和南纬,分别用 N和 S表示,北极和南极分别为北纬 90 度和南纬 90 度。 纬度划分:人们规定0度到30度为低纬度地区,30 度到60 度为中纬度地区。60度到90 度为高纬度地区。 南北半球的划分:赤道也是南北半球的分界线。从赤道向北这个半球我们称为北半球,中心点为北极。从赤道向南的半球,我们称为南半球,中心点为南极。 学生活动:完成学习任务二的内容。 设计意图:帮助学生理解经纬线与经纬度的概念及其作用,培养学生的空间思维能力,在学习过程中学生需借用经纬网地球仪的观察,强化学生的地理实践力的操作技能,为下面学习经纬网定位奠基。 利用经纬网定位 举例:在茫茫大海上怎么确定失事船只的具体位置呢? 我们可以用生活中的案例来类比。去看电影时,电影票上都会写明几排几号来快速确定自己的所在座位。例如4排6号。我们以纵轴为排,找到第四排,横轴为号,找到6号,锁定为这个座位。同学们来试着找一找6排3号的座位。在这里。那老师出示的这个座位如何描述呢?答案是5排9号。 有了电影院的经验,我们再来看船只位置。 在地球仪上,经线和纬线相互交织形成经纬网,地球表面任意一点的经纬度位置,就是某条经线和某条纬线的交点。 但我们发现这张图中没有标注经纬度的区分符号,船只位置也不在经纬线上,这给我们确定其经纬度位置带来了一些困难。那我们先从局部的经纬度平面图慢慢学习。 从易到难讲解经纬网定位: ①从标注完整经纬度的平面图中找出A并写出BC经纬度坐标 ②在没有区分符号的平面图中写出1234的经纬度坐标 ③在地球仪经纬网立体图中写出船只的经纬度坐标。 设计意图:利用经纬网定位的环节中将难度分解,一步步讲解与练习结合,强化学生的实践操作技能,让他们学会使用地图和地球仪来确定具体地点的位置。 经纬网定位方法广泛应用于我们的日常生活,如高德地图、百度地图等导航软件,台风路径预警、地震监测、救援救险工作等。 学生活动:完成学习任务三的内容。 设计意图:提升学生将经纬网定位的理论联系实际生活的能力,通过台风移动路线的实际案例让学生了解经纬度在日常生活中的应用,培养学生的区域认知和地理实践力。 【课堂总结】 我们来回顾本节课《地球与地球仪》的学习内容,首先我们认识了人类探索地球形状的过程,我们最终证实了地球的形状是球体。再通过数据、类比的方式描述了地球的大小,接着我们观察了地球仪,认识了地球仪上重要的点线。其中重要的线叫经纬线,学习他们的划分特点,再利用经线和纬线相互交织形成经纬网进行定位。 在这节课中,我们多次使用了地球仪,它是地理学习中的重要工具。希望同学们用好地球仪,在今后的地理学习中取得更大的收获。

同课章节目录