专题七 明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展__2025年中考一轮复习收官测试卷 (含答案解析)

文档属性

| 名称 | 专题七 明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展__2025年中考一轮复习收官测试卷 (含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 302.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 17:55:47 | ||

图片预览

文档简介

专题七 明清时期(至鸦片战争前):统一多民族封建国家的巩固与发展

一、选择题:本大题共20小题,每小题2分,共40分。

1.经典古籍中蕴含着丰富的历史信息,如《三字经》中有“太祖兴,国大明。号洪武,都金陵”的记载,材料中的“太祖”( )

A.“国大明”的时间可表述为13世纪60年代

B.起义中采取先北后南的策略,并获得胜利

C.发动起义的历史背景是社会动荡,民不聊生

D.攻占元大都后“都金陵”,建立大明政权

2.宰相在帝制政体下,既是百官之首,又是皇帝的助手,并依靠此身份成为沟通皇帝、官僚机构的重要枢纽。这一“枢纽”被取消,皇帝直接统领百官发生于( )

A.秦始皇在位时期 B.汉武帝在位时期 C.明太祖在位时期 D.雍正帝在位时期

3.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星楼胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋

A.增加政府财政收入 B.增进对亚非国家的了解

C.推动中国社会转型 D.促成明朝调整对外政策

4.明朝法律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存”者,由所在地政府收养,并严惩不履行收养责任或克扣衣服钱粮的官吏。这反映了统治者( )

A.保障社会公平正义 B.杜绝贫富分化的发生

C.力图建立平等的社会 D.重视维护社会稳定

5.蓬莱某纪念馆现有戚家刀、倭寇盔甲、太平抗倭图等文物50多件,珍贵文献影印图80多份,原比例仿制战车、狼筅等各类展品200多件。其所承载的反侵略战争( )

A.为人类航海事业作出贡献 B.使东南沿海倭患基本解除

C.致使明朝的疆域得到扩张 D.消除了明王朝的海疆危机

6.明朝建立后,朝廷和蒙古部落多有冲突。隆庆和议后,明政府在大同等地划定马市,蒙古部每年以进贡的形式向明朝送来马匹,明朝则提供布匹、绸缎、铁锅、茶叶等物资。蒙古人还可以用这些物资折换成白银以换取草原所需生活物资。明朝这些做法有助于( )

A.海外贸易的发展 B.蒙古社会的转型 C.政治认同的增强 D.北部边防的稳定

7.黄鸿钊在《澳门史》中说:澳门在葡萄牙人居留之前便已是对外贸易的泊口,明代,政府在此设立“守澳官”,负责港口的管理。葡萄牙人居留澳门后,守澳官的职责加重了。据此可知( )

A.明政府仍拥有对澳门的主权 B.守澳官专管与葡萄牙间的贸易

C.澳门是葡萄牙人贸易的中转站 D.明朝沿海不断遭到殖民者入侵

8.耶鲁大学历史学教授史景迁说:“如果要交朋友,我会选择康熙皇帝……他有帝国设计,他是第一个一对一接见西方人的皇帝。”下列属于康熙帝的“帝国设计”的是( )

①郑和下西洋

②通过两次雅克萨之战大败沙俄侵略者

③册封格鲁派首领“班禅额尔德尼”封号

④从荷兰殖民者手中武力收复台湾

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

9.1684年,清政府在台湾设府驻兵之后,命人编修《台湾府志》以“彰一统之盛”,并迁移大量闽南人到台湾,允许当地人通过科举入仕为官。这些措施( )

A.挫败了外来势力的入侵 B.消除了民族发展差异

C.有利于维护国家统一 D.打击了西方殖民势力

10.雍正三年(1725),清政府下令禁教,驱逐在华传教士;乾隆九年(1744),制定《管理澳夷章程》,防范来华的外国人……这表明清政府( )

A.对外政策逐渐走向封闭 B.有效抵御外来势力入侵

C.不断强化君主专制制度 D.在防范一切外国人来华

11.乾隆时,英殖民者遗使入藏,试图与西藏地方建立直接联系,六世班禅不为所动,并明确表示:整个西藏都在中国主权管辖范围之内,西藏一切无不听命于朝廷。这表明( )

A.清驻藏大臣不掌管外交等事务 B.清廷实现了对西藏的有效管辖

C.中央开始对西藏行使行政管辖 D.清朝政治体制挫败了英国图谋

12.1771年,西迁的土尔扈特部不堪忍受沙皇俄国的控制和压迫,返回新疆。乾隆帝“因命舒赫德等分拨善地安置,仍购运牛羊粮食,以资养赡”。题干所述事件的意义是( )

A.加强了对西南地区的管辖 B.推动了社会经济的发展

C.抵御了沙皇俄国的入侵 D.巩固了统一多民族国家

13.民间有“明修长城清修庙”的说法,这反映了清朝统治者实行了颇具远见卓识的民族政策,对边疆少数民族进行安抚。以下内容与此不符的是( )

A.顺治帝册封五世达赖 B.康熙帝册封五世班禅

C.乾隆帝平定大小和卓叛乱 D.乾隆帝设置“金奔巴瓶”制度

14.以下内容体现了三位人物的共同点是( )

李时珍远涉深山旷野,邀访名医宿儒,搜求民间验方,观察和收集药物标本。

宋应星曾担任地方官,他在公务闲暇时专心致志地研究科学技术,总结整理各地的农业和手工业生产技术的经验。

徐光启从事农业田间试验,总结出许多农作物种植、引种、耕作的经验。

A.只会总结经验 B.关心朝政大事 C.重视实践劳作 D.做事专心致志

15.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中有“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现主要是因为( )

A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战

C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

16.清朝前期知识分子往往埋头于校勘古籍,不问政治。到了清朝后期,他们开始研究边疆地理,研究外国地理和历史,翻译外国书籍和报刊。这种变化反映了( )

A.知识分子改变了研究方法

B.知识分子关注社会现实和世界局势

C.知识分子不再惧怕清朝的文字狱政策

D.知识分子对边疆地理历史感兴趣

二、非选择题:本大题共4小题,共60分。

17.君主专制中央集权是中国古代政治制度的重要特点。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(18分)

材料一 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州、县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试。……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容。……“一切以程文(文章)定去留”,为草野寒酸之士开辟了登进之途……

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

材料二 明朝建立之后,朱元璋为了解决君相之争……对我国政治制度进行了重大改组。“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏”,处以重刑。

——摘编自《皇明祖训·首章》

材料三 下表为明清加强思想文化专制的措施。

措施 内容

八股取士 科举以八股文取士,以“四书”“五经”为主要内容。应试写文章之人不得有个人见解,文章不得联系现实

文字狱 从文字作品中穿凿附会,任意罗织罪名,广泛株连,严酷处罚

——摘编自王士立主编《中国古代史》

(1)根据材料一,分析“为草野寒酸之士开辟了登进之途”对加强中央集权的影响。(6分)

(2)根据材料二,简述朱元璋在中央和地方改革我国政治制度的措施及设立的特务机构归纳君权与相权发展的趋势。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明清实行思想文化专制的危害。(3分)

(4)综上所述,简要归纳中央集权制度对我国历史发展的积极作用。(3分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

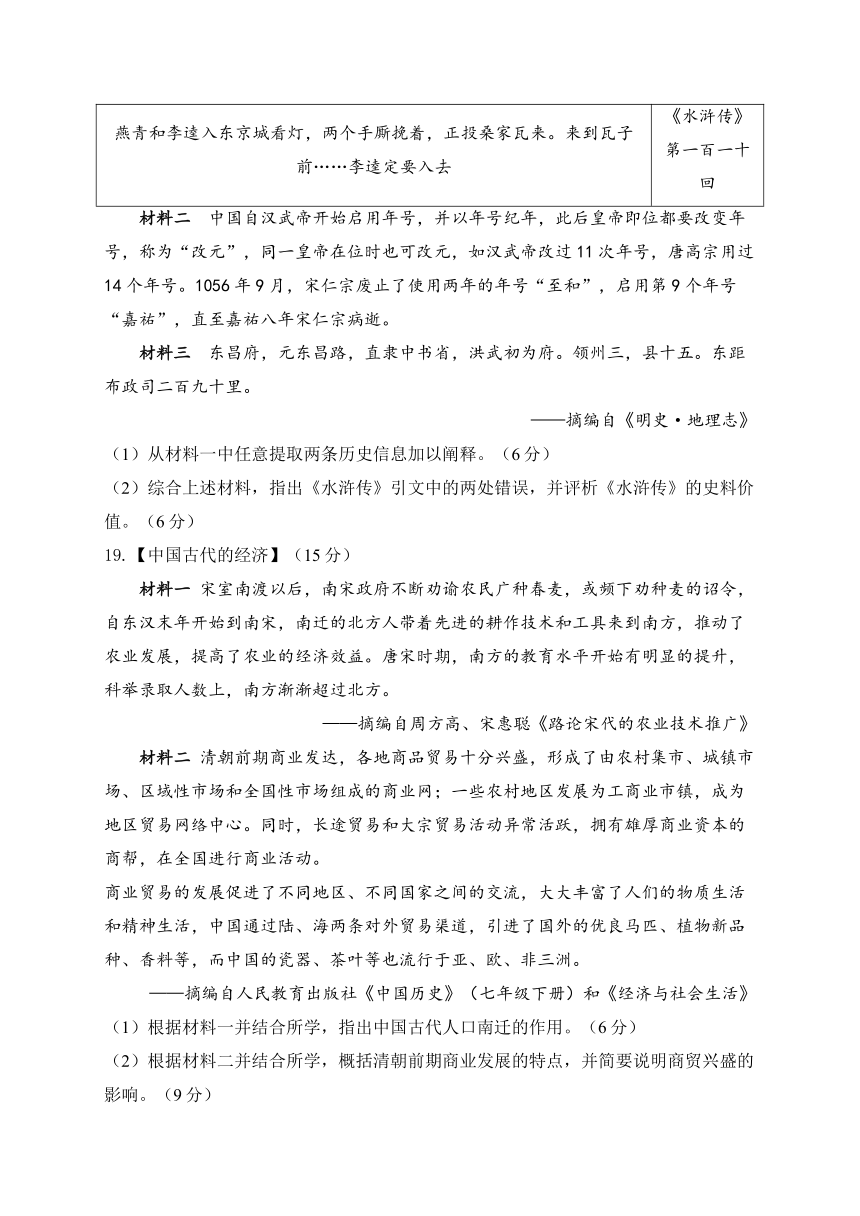

材料一 下表是《水浒传》部分引文。

引文 出处

嘉祐三年……瘟疫转盛。仁宗天子闻知,龙体不安。复会百官,众皆计议。向那班部中,有一大臣越班启奏。天子看时,乃是参知政事范仲淹(989—1052年) 《水浒传》楔子

(宋江)清晨醒来较早,出来街上,从县前过时看到了一盏明灯,仔细一看是卖汤药的王公来到县前赶早市,宋江撒谎道:“便是夜来酒醉错听更鼓” 《水浒传》第二十回

卢员外攻打东昌府,因遇没羽箭张清,吃了败仗。宋江前去助战,被张清用石子打中一十五员大将 《水浒传》第七十回

燕青和李逵入东京城看灯,两个手厮挽着,正投桑家瓦来。来到瓦子前……李逵定要入去 《水浒传》第一百一十回

材料二 中国自汉武帝开始启用年号,并以年号纪年,此后皇帝即位都要改变年号,称为“改元”,同一皇帝在位时也可改元,如汉武帝改过11次年号,唐高宗用过14个年号。1056年9月,宋仁宗废止了使用两年的年号“至和”,启用第9个年号“嘉祐”,直至嘉祐八年宋仁宗病逝。

材料三 东昌府,元东昌路,直隶中书省,洪武初为府。领州三,县十五。东距布政司二百九十里。

——摘编自《明史·地理志》

(1)从材料一中任意提取两条历史信息加以阐释。(6分)

(2)综合上述材料,指出《水浒传》引文中的两处错误,并评析《水浒传》的史料价值。(6分)

19.【中国古代的经济】(15分)

材料一 宋室南渡以后,南宋政府不断劝谕农民广种春麦,或频下劝种麦的诏令,自东汉末年开始到南宋,南迁的北方人带着先进的耕作技术和工具来到南方,推动了农业发展,提高了农业的经济效益。唐宋时期,南方的教育水平开始有明显的提升,科举录取人数上,南方渐渐超过北方。

——摘编自周方高、宋惠聪《路论宋代的农业技术推广》

材料二 清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;一些农村地区发展为工商业市镇,成为地区贸易网络中心。同时,长途贸易和大宗贸易活动异常活跃,拥有雄厚商业资本的商帮,在全国进行商业活动。

商业贸易的发展促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活,中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等,而中国的瓷器、茶叶等也流行于亚、欧、非三洲。

——摘编自人民教育出版社《中国历史》(七年级下册)和《经济与社会生活》

(1)根据材料一并结合所学,指出中国古代人口南迁的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,概括清朝前期商业发展的特点,并简要说明商贸兴盛的影响。(9分)

20.书藏古今,传承文明。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一:以下文物展示了部分承载文字的中国古代书写材料。

材料二:古代书目是指图书分类目录,一个时代书目的多寡,与图书事业的盛衰密切相关。

——摘编自曹之《中国印刷术的起源》

材料三:明清时期编撰的部分科技类图书信息。

书名 作(译)者 简介

《天工开物》 宋应星 全面总结古代农业和手工业生产技术。后传到国外,被译为日文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

《本草纲目拾遗》 赵学敏 收录了《本草纲目》未载的多种药物,以及当时传入的西医药资料。

《几何原本》 利玛窦与徐光启合译 译自古希腊数学著作,“点”“线”“三角形”等术语就是在这个译本里定下来的。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出上述书写材料的共同局限;以及突破该局限的中国古代重大发明。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代图书事业兴盛的原因。(6分)

(3)根据材料三,概括明清科技类图书的特点。(3分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题主要考查明太祖的相关知识根据题干信息“太祖兴,国大明…都金陵”及所学知识可知,“太祖”应是明太祖朱元璋。元朝末年社会动荡、民不聊生,农民起义爆发,朱元璋领导了其中的一支队伍,故C正确。1368年,朱元璋建立明朝,1368年可表述为14世纪60年代,A错误,排除;朱元璋领导的队伍先是消灭南方群雄,然后向北进军,因此其采取的策略是先南后北,B错误,排除;朱元璋先建立明朝,后攻占元大都,结束元朝的统治,D错误,排除。

2.答案:C

解析:由题干材料“宰相……这一‘枢纽’被取消”并结合所学可知,明朝时期,明太祖朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升六部职权,并使六部直接向皇帝负责,C项正确;秦始皇在中央设置丞相制度,排除A项;汉武帝在位时期没有废除宰相,排除B项;宰相制度被废除是在明太祖在位时期,不是雍正时期,排除D项。故选C项。

3.答案:B

解析:根据材料可知,郑和下西洋后的航海著作“反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜”,因此可归纳得出郑和下西洋增进对亚非国家的了解,故B正确;ACD与题意不符,排除。综上答案B。

4.答案:D

解析:根据题干“‘凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存’者,由所在地政府收养,并严惩不履行收养责任或克扣衣服钱粮的官吏。”可知,明朝以法律形式规定对贫苦之人进行救助。说明统治者重视维护社会的稳定,D项正确,封建统治者采取的措施是为了巩固统治,不是为了保障社会公平正义,排除A项;杜绝贫富分化的发生,说法错误,排除B项;在封建社会中不可能建立平等的社会,排除C项。故选D项。

5.答案:B

解析:本题主要考查戚继光抗倭的结果和意义。根据题干信息“戚家刀”“抗倭”“反侵略战争”及所学知识可知,明朝时期,戚继光率领“戚家军”抗击倭寇,其是一场反侵略的战争,故题干所述的反侵略战争是戚继光抗倭。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;随后,又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除,B正确。明朝时为人类航海事业作出贡献的是郑和,排除A;戚继光抗倭抗击的是外来侵略,并不能使疆域得到扩张,排除C;D中“消除了”的说法绝对,且不符合史实,排除。

6.答案:D

解析:本题考查明朝的民族关系。根据材料并结合所学可知,明政府与蒙古之间的互市加强了双方之间的联系,有利于明政府北部边防的稳定,D正确。明朝和蒙古部落的贸易不属于海外贸易,排除A;材料未体现B项内容,排除;政治认同主要建立在制度学习和思想传播上,排除C。故选D。

7.答案:A

解析:本题主要考查葡萄牙人攫取在澳门租住权的相关知识。分析材料信息可知,材料中提到明政府在澳门设立“守澳官”,负责港口的管理。这表明在葡萄牙人居留澳门之前和之后,明政府都在对澳门进行管理和控制,因此可以推断明政府仍拥有对澳门的主权,A符合题意。结合材料可知,守澳官的职责是管理整个港口,而非仅限于与葡萄牙的贸易,排除B;题干只描述了澳门在葡萄牙人居留前后的贸易和管理情况,C、D都未体现,排除。

8.答案:C

解析:根据所学知识可知,①郑和下西洋,故①错误;②1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军。沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题,故②正确;③康熙时,清军入藏平定扰乱地方的准噶尔蒙古势力,稳定了西藏的局势。1713年册封格鲁派另一位首领“班禅额尔德尼”封号,故③正确;④郑成功从荷兰殖民者手中武力收复台湾,故④错误。②③符合题意,C项正确,ABD项错误,排除ABD项。故选C项。

9.答案:C

解析:我们可以看到清政府在台湾设府驻兵,编修《台湾府志》,迁移大量闽南人到台湾,并允许当地人通过科举入仕为官。这些措施都是为了加强对台湾的管理和控制,从而维护国家的统一。A.挫败了外来势力的入侵;这个选项是错误的,因为题目中并没有提到外来势力的入侵。B.消除了民族发展差异;这个选项也是错误的,因为题目中并没有提到民族发展差异的消除。C.有利于维护国家的统一;这个选项是正确的,因为题目中的措施都是为了加强对台湾的管理和控制,从而维护国家的统一。D.打击了西方殖民势力:这个选项是错误的,因为题目中并没有提到西方殖民势力的存在。综上所述,本题正确答案为C。

10.答案:A

解析:据题干中“驱逐在华传教士”“防范来华的外国人”可知,这是清政府对外政策的变化:由开放逐渐走向封闭,乃至闭关锁国,故A项符合题意; B项是阐释题干中政策改变的影响,而不是对题干现象的概括,与题意不符;C项清朝强化君主专制制度体现在设立军机处,大兴文字狱等,与题干所述现象没有直接关联,与题意不符;D项题干中“防范来华的外国人”而不是防范一切外国人来华,且这只是现象的叙述,不是对现象的概括,与题意不符。故选A。

11.答案:B

解析:本题考查清廷对西藏地方的有效管辖。据材料“整个西藏都在中国主权管辖范围之内,西藏一切无不听命于朝廷”可知,清王朝对西藏地方的管辖取得了明显成效。故选B。

12.答案:D

解析:本题主要考查土尔扈特部回归的意义。分析材料可知,题干体现的是土尔扈特部回归祖国和乾隆对其的妥善安排,体现了清朝政府对边疆少数民族的重视和支持,有助于加强边疆地区的稳定,从而巩固了统一多民族国家,D符合题意。西迁的土尔扈特部返回新疆,A错误;题干强调的是民族关系,而非经济发展,B不符合题意;土尔扈特部的回归是主动的,且乾隆帝的安置措施并未涉及对沙皇俄国的军事行动,C不符合题意。

13.答案:C

解析:据所学知识可知,“明修城”指的就是修筑万里长城。“清修庙”并非专指修某座寺庙,而是泛指清代皇帝对长城外少数民族采取的“怀柔政策”。从总体上看,明统治者侧重于防御,清统治者更重视怀柔政策,由此形成了“明修长城清修庙”两种不同的边防局面。大、小和卓是中国西北地区历史上两位著名的伊斯兰教领袖,为粉碎回部贵族的分裂势力,加强对新疆地区的管辖,乾隆帝在维吾尔等族人民的支持下,清军经过两年战斗,平定了大、小和卓分裂祖国的叛乱。这是对叛乱的军事镇压,不属于安抚政策。故选:C。

14.答案:C

解析:本题考查古代科学家的品质。根据材料可知,李时珍、宋应星和徐光启都从实践中汲取经验,并进行总结,这说明三人的共同点是重视实践劳作,C正确;只会总结经验说法错误,排除A;材料并未涉及三人对朝政大事的态度,排除B;做事专心致志与材料主旨不符,排除D。故选C。

15.答案:A

解析:根据所学知识可知,《三国演义》属于历史小说,是在历史基础上进行加工而创作的文学作品,故选A。赤壁之战是真实发生的历史事件,B表述错误,排除;《三国演义》属于文学作品,有些内容属于艺术加工,并不真实可靠,排除C;D表述错误且绝对,排除。

16.答案:B

解析:据题干:“清朝前期知识分子往往埋头于校勘古籍,不问政治。到了清朝后期,他们开始研究边疆地理,研究外国地理和历史,翻译外国书籍和报刊”和所学知识可知,乾嘉道年间,经世致用思想重新活跃起来并逐渐成为学术的主流,同时出现了大量研究边疆地理和外国史地的作品,这种变化主要反映了人们关注社会现实及世界形势,A项正确;传统的治学、研究方法在当时并没有改变排除A项;材料不能反映知识分子不再惧怕清朝的文字狱政策,排除C项;知识分子不仅研究边疆地理,还研究外国地理和历史,翻译外国书籍和报刊,排除D项。故选B项。

17.答案:(1)科举制是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动。

(2)措施:在中央,废除丞相和中书省,权分六部;地方上取消行中书省,设立“三司”。机构:锦衣卫。趋势:君权不断加强,相权不断削弱,直至废除君主专制不断强化。

(3)禁锢了人们的思想;阻碍了文化的发展;遏制了人才的培养;阻碍了中国社会的发展和进步。

(4)巩固了多民族国家的统一和发展;一定程度上为抵御外国侵略提供了保障;在很长时间内促进了社会经济的发展。

解析:(1)本问考查科举制。

材料 对应答案

“考生‘皆怀牒(证件)自列于州、县’的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试” 科举制加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围

“……各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容。……‘一切以程文(文章)定去留’” 使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动

(2)本问考查明太祖朱元璋加强中央集权的措施。第一小问,根据材料二“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏”并结合所学可知,朱元璋在中央,废除丞相和中书省,权分六部;地方上取消行中书省,设立“三司”。第二小问,根据所学可知,朱元璋设立的特务机构为锦衣卫。第三小问,根据所学可知,从秦至明,从三公九卿制到三省六部制再到废除丞相,中国古代君主专制不断强化,君权不断加强,相权不断被削弱,直至废除。

(3)本问考查明清实行思想文化专制的危害。根据材料三“应试写文章之人不得有个人见解,文章不得联系现实”“从文字作品中穿凿附会,任意罗织罪名,广泛株连,严酷处罚”并结合所学可知,思想文化专制禁锢了人们的思想;阻碍了文化的发展;遏制了人才的培养;阻碍了中国社会的发展和进步。

(4)本问考查中央集权制度对我国历史发展的积极作用。根据材料并结合所学可知,中央集权制度巩固了多民族国家的统一和发展,有利于维护国家统一,同时一定程度上为抵御外国侵略提供了保障,在很长时间内促进了社会经济的发展。

18.答案:(1)信息一:参知政事范仲淹启奏宋仁宗,反映了宋朝专制体制的特征。为分割相权、加强皇权,宋朝设枢密院掌管军政,设三司掌管财政大权,并增设参知政事为副相。

信息二:燕青和李逵入东京城看灯,卖汤药的王公来到县前赶早市,反映了宋代对城市管理放松,市打破时间、空间限制。宋代商品经济发展,城市经济繁荣,城市经济功能增强。

信息三:燕青、李逵入东京城看灯,来到瓦子前,反映宋代城市出现娱乐场所。宋代商品经济发展,城市经济繁荣。

(2)错误根据材料二可知,《水浒传》存在时间错误;范仲淹1052年去世,《水浒传》中出现1058年(嘉祐三年)仁宗与范仲淹议事。根据材料三可知,《水浒传》存在地理名词错误;据《明史》,东昌府设立于明洪武初年,明朝的地理名词出现在了以北宋为背景的《水浒传》中。

评析:①一定时期的文学艺术,是一定时期社会存在的反映,《水浒传》作为成书于明代、以宋代为背景的文学作品,在一定程度上能够反映宋、明两朝的社会现实;②但小说存在虚构、夸大等艺术加工成分,不能等同于史实,使用时应与其他史料相互印证。

19.答案:(1)北民南迁带去了先进的生产工具,推动了南方农业的发展;有利于南方山地的开垦,增加了粮食产量;提高了农业的经济效益;推动了南方地区教育事业的发展。

(2)特点:商业发达,商品贸易繁荣;形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;工商业市镇兴起;长途贸易兴盛,地域性的商帮崛起。

影响:促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活;中国引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等;促进了中外经济文化的交流。

解析:(1)本问考查中国古代人口南迁的作用。

材料 对应答案

“南迁的北方人带着先进的耕作技术和工具来到南方,推动了农业发展,提高了农业的经济效益” 北民南迁带去了先进的生产工具,推动了南方农业的发展;有利于南方山地的开垦,增加了粮食产量;提高了农业的经济效益

“唐宋时期,南方的教育水平开始有明显的提升,科举录取人数上,南方渐渐超过北方” 推动了南方地区教育事业的发展

(2)本问考查清朝前期商业的发展。

材料 对应答案

特点 “清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网” 商业发达,商品贸易繁荣;形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

“一些农村地区发展为工商业市镇,成为地区贸易网络中心” 工商业市镇兴起

“长途贸易和大宗贸易活动异常活跃,拥有雄厚商业资本的商帮,在全国进行商业活动” 长途贸易兴盛,地域性的商帮崛起

影响 “商业贸易的发展促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活” 促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活

“引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等” 中国引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等

“而中国的瓷器、茶叶等也流行于亚、欧、非三洲” 促进了中外经济文化的交流

20.答案:(1)局限:刻画不易、价值昂贵、材料笨重、获取困难;重大发明:造纸术。

(2)原因:活字印刷术等印刷技术的普及;商品经济的发展,市民阶层队伍的兴起;政府重视文教事业发展,改革发展科举制,文化繁荣。

(3)特点:多为总结性著作;吸收借鉴西方科技文化成果。

解析:(1)据材料一“刻有文字的甲骨”“青铜礼簋及铭文居延汉简”结合所学知识可知,材料一中的书写材料的共同局限是:青铜器,简用竹木制成,分量很重:一般贵族阶级使用,价格昂贵:人们使用起来受到很大限制,不便于保存:重大发明:据所学知识可知,突破该局限的中国古代重大发明是:造纸术。

(2)原因:根据材料二汉至宋代数目种类数量变化图可知,宋代种类数量大幅增加,根据所学知识可知,这是因为①政治稳定和经济繁荣:宋代的国家统一带来了政治的稳定和经济的繁荣,这为图书事业的发展提供了良好的社会环境和经济基础。②文化政策的推动:宋代统治者重视文治,提倡文化事业,如收集和收藏图书,这直接推动了图书事业的发展。③学术研究的活跃:宋代学术研究非常活跃,新著作大量涌现,这促进了图书的编目和分类,丰富了图书内容。④印刷技术的进步;雕版印刷和活字印刷技术的发展,使得书籍的印刷速度加快,数量增加,极大地推动了图书事业的进步。⑤科举和教育制度的完善;宋代的科举制度吸引了大量人才,同时也增加了社会对书籍的需求。官学和私学的普及进一步推动了书籍的印刷和传播。⑥对外贸易和文化交流;宋代对外贸易的开放,使得书籍通过互市和走私流出境外,这也间接促进了国内图书事业的发展。

(3)特点:根据材料三“全面总结古代农业和手工业生产技术。”收录了《本草纲目》未载的多种药物可得出,从内容上看:多是总结性的巨著,也是集大成者:根据材料三“中国17世纪的工艺百科全书”可得出,从价值和影响上看;虽无突破创新,但传统科技仍处在世界领先地位;根据所学知识可知,明清科技类图书的新特点还有;从主体行为看;勤奋钻研,身体力行、注重调查研究、献身科学家精神;部分内容开始涉及自然科学,如《天工开物》:对外:都有结合西方。

一、选择题:本大题共20小题,每小题2分,共40分。

1.经典古籍中蕴含着丰富的历史信息,如《三字经》中有“太祖兴,国大明。号洪武,都金陵”的记载,材料中的“太祖”( )

A.“国大明”的时间可表述为13世纪60年代

B.起义中采取先北后南的策略,并获得胜利

C.发动起义的历史背景是社会动荡,民不聊生

D.攻占元大都后“都金陵”,建立大明政权

2.宰相在帝制政体下,既是百官之首,又是皇帝的助手,并依靠此身份成为沟通皇帝、官僚机构的重要枢纽。这一“枢纽”被取消,皇帝直接统领百官发生于( )

A.秦始皇在位时期 B.汉武帝在位时期 C.明太祖在位时期 D.雍正帝在位时期

3.郑和下西洋后,明朝社会出现了一批重要的航海著作,如《瀛涯胜览》《星楼胜览》《西洋番国志》等,记录海行见闻,反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜。这表明郑和下西洋

A.增加政府财政收入 B.增进对亚非国家的了解

C.推动中国社会转型 D.促成明朝调整对外政策

4.明朝法律规定:“凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存”者,由所在地政府收养,并严惩不履行收养责任或克扣衣服钱粮的官吏。这反映了统治者( )

A.保障社会公平正义 B.杜绝贫富分化的发生

C.力图建立平等的社会 D.重视维护社会稳定

5.蓬莱某纪念馆现有戚家刀、倭寇盔甲、太平抗倭图等文物50多件,珍贵文献影印图80多份,原比例仿制战车、狼筅等各类展品200多件。其所承载的反侵略战争( )

A.为人类航海事业作出贡献 B.使东南沿海倭患基本解除

C.致使明朝的疆域得到扩张 D.消除了明王朝的海疆危机

6.明朝建立后,朝廷和蒙古部落多有冲突。隆庆和议后,明政府在大同等地划定马市,蒙古部每年以进贡的形式向明朝送来马匹,明朝则提供布匹、绸缎、铁锅、茶叶等物资。蒙古人还可以用这些物资折换成白银以换取草原所需生活物资。明朝这些做法有助于( )

A.海外贸易的发展 B.蒙古社会的转型 C.政治认同的增强 D.北部边防的稳定

7.黄鸿钊在《澳门史》中说:澳门在葡萄牙人居留之前便已是对外贸易的泊口,明代,政府在此设立“守澳官”,负责港口的管理。葡萄牙人居留澳门后,守澳官的职责加重了。据此可知( )

A.明政府仍拥有对澳门的主权 B.守澳官专管与葡萄牙间的贸易

C.澳门是葡萄牙人贸易的中转站 D.明朝沿海不断遭到殖民者入侵

8.耶鲁大学历史学教授史景迁说:“如果要交朋友,我会选择康熙皇帝……他有帝国设计,他是第一个一对一接见西方人的皇帝。”下列属于康熙帝的“帝国设计”的是( )

①郑和下西洋

②通过两次雅克萨之战大败沙俄侵略者

③册封格鲁派首领“班禅额尔德尼”封号

④从荷兰殖民者手中武力收复台湾

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

9.1684年,清政府在台湾设府驻兵之后,命人编修《台湾府志》以“彰一统之盛”,并迁移大量闽南人到台湾,允许当地人通过科举入仕为官。这些措施( )

A.挫败了外来势力的入侵 B.消除了民族发展差异

C.有利于维护国家统一 D.打击了西方殖民势力

10.雍正三年(1725),清政府下令禁教,驱逐在华传教士;乾隆九年(1744),制定《管理澳夷章程》,防范来华的外国人……这表明清政府( )

A.对外政策逐渐走向封闭 B.有效抵御外来势力入侵

C.不断强化君主专制制度 D.在防范一切外国人来华

11.乾隆时,英殖民者遗使入藏,试图与西藏地方建立直接联系,六世班禅不为所动,并明确表示:整个西藏都在中国主权管辖范围之内,西藏一切无不听命于朝廷。这表明( )

A.清驻藏大臣不掌管外交等事务 B.清廷实现了对西藏的有效管辖

C.中央开始对西藏行使行政管辖 D.清朝政治体制挫败了英国图谋

12.1771年,西迁的土尔扈特部不堪忍受沙皇俄国的控制和压迫,返回新疆。乾隆帝“因命舒赫德等分拨善地安置,仍购运牛羊粮食,以资养赡”。题干所述事件的意义是( )

A.加强了对西南地区的管辖 B.推动了社会经济的发展

C.抵御了沙皇俄国的入侵 D.巩固了统一多民族国家

13.民间有“明修长城清修庙”的说法,这反映了清朝统治者实行了颇具远见卓识的民族政策,对边疆少数民族进行安抚。以下内容与此不符的是( )

A.顺治帝册封五世达赖 B.康熙帝册封五世班禅

C.乾隆帝平定大小和卓叛乱 D.乾隆帝设置“金奔巴瓶”制度

14.以下内容体现了三位人物的共同点是( )

李时珍远涉深山旷野,邀访名医宿儒,搜求民间验方,观察和收集药物标本。

宋应星曾担任地方官,他在公务闲暇时专心致志地研究科学技术,总结整理各地的农业和手工业生产技术的经验。

徐光启从事农业田间试验,总结出许多农作物种植、引种、耕作的经验。

A.只会总结经验 B.关心朝政大事 C.重视实践劳作 D.做事专心致志

15.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中有“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现主要是因为( )

A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战

C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

16.清朝前期知识分子往往埋头于校勘古籍,不问政治。到了清朝后期,他们开始研究边疆地理,研究外国地理和历史,翻译外国书籍和报刊。这种变化反映了( )

A.知识分子改变了研究方法

B.知识分子关注社会现实和世界局势

C.知识分子不再惧怕清朝的文字狱政策

D.知识分子对边疆地理历史感兴趣

二、非选择题:本大题共4小题,共60分。

17.君主专制中央集权是中国古代政治制度的重要特点。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。(18分)

材料一 隋唐科举制……自产生之日起就确立了由政府出面招生,考生“皆怀牒(证件)自列于州、县”的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试。……举凡政治、经济、军事、文化、天文、地理、民族等各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容。……“一切以程文(文章)定去留”,为草野寒酸之士开辟了登进之途……

——摘编自杨齐福《科举制度与近代文化》

材料二 明朝建立之后,朱元璋为了解决君相之争……对我国政治制度进行了重大改组。“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏”,处以重刑。

——摘编自《皇明祖训·首章》

材料三 下表为明清加强思想文化专制的措施。

措施 内容

八股取士 科举以八股文取士,以“四书”“五经”为主要内容。应试写文章之人不得有个人见解,文章不得联系现实

文字狱 从文字作品中穿凿附会,任意罗织罪名,广泛株连,严酷处罚

——摘编自王士立主编《中国古代史》

(1)根据材料一,分析“为草野寒酸之士开辟了登进之途”对加强中央集权的影响。(6分)

(2)根据材料二,简述朱元璋在中央和地方改革我国政治制度的措施及设立的特务机构归纳君权与相权发展的趋势。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明清实行思想文化专制的危害。(3分)

(4)综上所述,简要归纳中央集权制度对我国历史发展的积极作用。(3分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 下表是《水浒传》部分引文。

引文 出处

嘉祐三年……瘟疫转盛。仁宗天子闻知,龙体不安。复会百官,众皆计议。向那班部中,有一大臣越班启奏。天子看时,乃是参知政事范仲淹(989—1052年) 《水浒传》楔子

(宋江)清晨醒来较早,出来街上,从县前过时看到了一盏明灯,仔细一看是卖汤药的王公来到县前赶早市,宋江撒谎道:“便是夜来酒醉错听更鼓” 《水浒传》第二十回

卢员外攻打东昌府,因遇没羽箭张清,吃了败仗。宋江前去助战,被张清用石子打中一十五员大将 《水浒传》第七十回

燕青和李逵入东京城看灯,两个手厮挽着,正投桑家瓦来。来到瓦子前……李逵定要入去 《水浒传》第一百一十回

材料二 中国自汉武帝开始启用年号,并以年号纪年,此后皇帝即位都要改变年号,称为“改元”,同一皇帝在位时也可改元,如汉武帝改过11次年号,唐高宗用过14个年号。1056年9月,宋仁宗废止了使用两年的年号“至和”,启用第9个年号“嘉祐”,直至嘉祐八年宋仁宗病逝。

材料三 东昌府,元东昌路,直隶中书省,洪武初为府。领州三,县十五。东距布政司二百九十里。

——摘编自《明史·地理志》

(1)从材料一中任意提取两条历史信息加以阐释。(6分)

(2)综合上述材料,指出《水浒传》引文中的两处错误,并评析《水浒传》的史料价值。(6分)

19.【中国古代的经济】(15分)

材料一 宋室南渡以后,南宋政府不断劝谕农民广种春麦,或频下劝种麦的诏令,自东汉末年开始到南宋,南迁的北方人带着先进的耕作技术和工具来到南方,推动了农业发展,提高了农业的经济效益。唐宋时期,南方的教育水平开始有明显的提升,科举录取人数上,南方渐渐超过北方。

——摘编自周方高、宋惠聪《路论宋代的农业技术推广》

材料二 清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;一些农村地区发展为工商业市镇,成为地区贸易网络中心。同时,长途贸易和大宗贸易活动异常活跃,拥有雄厚商业资本的商帮,在全国进行商业活动。

商业贸易的发展促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活,中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等,而中国的瓷器、茶叶等也流行于亚、欧、非三洲。

——摘编自人民教育出版社《中国历史》(七年级下册)和《经济与社会生活》

(1)根据材料一并结合所学,指出中国古代人口南迁的作用。(6分)

(2)根据材料二并结合所学,概括清朝前期商业发展的特点,并简要说明商贸兴盛的影响。(9分)

20.书藏古今,传承文明。阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一:以下文物展示了部分承载文字的中国古代书写材料。

材料二:古代书目是指图书分类目录,一个时代书目的多寡,与图书事业的盛衰密切相关。

——摘编自曹之《中国印刷术的起源》

材料三:明清时期编撰的部分科技类图书信息。

书名 作(译)者 简介

《天工开物》 宋应星 全面总结古代农业和手工业生产技术。后传到国外,被译为日文、英文等多种文字,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

《本草纲目拾遗》 赵学敏 收录了《本草纲目》未载的多种药物,以及当时传入的西医药资料。

《几何原本》 利玛窦与徐光启合译 译自古希腊数学著作,“点”“线”“三角形”等术语就是在这个译本里定下来的。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出上述书写材料的共同局限;以及突破该局限的中国古代重大发明。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋代图书事业兴盛的原因。(6分)

(3)根据材料三,概括明清科技类图书的特点。(3分)

答案以及解析

1.答案:C

解析:本题主要考查明太祖的相关知识根据题干信息“太祖兴,国大明…都金陵”及所学知识可知,“太祖”应是明太祖朱元璋。元朝末年社会动荡、民不聊生,农民起义爆发,朱元璋领导了其中的一支队伍,故C正确。1368年,朱元璋建立明朝,1368年可表述为14世纪60年代,A错误,排除;朱元璋领导的队伍先是消灭南方群雄,然后向北进军,因此其采取的策略是先南后北,B错误,排除;朱元璋先建立明朝,后攻占元大都,结束元朝的统治,D错误,排除。

2.答案:C

解析:由题干材料“宰相……这一‘枢纽’被取消”并结合所学可知,明朝时期,明太祖朱元璋为进一步集中权力,废除了以往长期存在的丞相制度和中书省,提升六部职权,并使六部直接向皇帝负责,C项正确;秦始皇在中央设置丞相制度,排除A项;汉武帝在位时期没有废除宰相,排除B项;宰相制度被废除是在明太祖在位时期,不是雍正时期,排除D项。故选C项。

3.答案:B

解析:根据材料可知,郑和下西洋后的航海著作“反映当时东南亚、印度以及阿拉伯、东非等地的风土人情、山川形胜”,因此可归纳得出郑和下西洋增进对亚非国家的了解,故B正确;ACD与题意不符,排除。综上答案B。

4.答案:D

解析:根据题干“‘凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依倚,不能自存’者,由所在地政府收养,并严惩不履行收养责任或克扣衣服钱粮的官吏。”可知,明朝以法律形式规定对贫苦之人进行救助。说明统治者重视维护社会的稳定,D项正确,封建统治者采取的措施是为了巩固统治,不是为了保障社会公平正义,排除A项;杜绝贫富分化的发生,说法错误,排除B项;在封建社会中不可能建立平等的社会,排除C项。故选D项。

5.答案:B

解析:本题主要考查戚继光抗倭的结果和意义。根据题干信息“戚家刀”“抗倭”“反侵略战争”及所学知识可知,明朝时期,戚继光率领“戚家军”抗击倭寇,其是一场反侵略的战争,故题干所述的反侵略战争是戚继光抗倭。戚继光率军在台州九战九捷,平定了浙东地区的倭患;随后,又平息福建、广东地区的倭患,使东南沿海的倭患基本解除,B正确。明朝时为人类航海事业作出贡献的是郑和,排除A;戚继光抗倭抗击的是外来侵略,并不能使疆域得到扩张,排除C;D中“消除了”的说法绝对,且不符合史实,排除。

6.答案:D

解析:本题考查明朝的民族关系。根据材料并结合所学可知,明政府与蒙古之间的互市加强了双方之间的联系,有利于明政府北部边防的稳定,D正确。明朝和蒙古部落的贸易不属于海外贸易,排除A;材料未体现B项内容,排除;政治认同主要建立在制度学习和思想传播上,排除C。故选D。

7.答案:A

解析:本题主要考查葡萄牙人攫取在澳门租住权的相关知识。分析材料信息可知,材料中提到明政府在澳门设立“守澳官”,负责港口的管理。这表明在葡萄牙人居留澳门之前和之后,明政府都在对澳门进行管理和控制,因此可以推断明政府仍拥有对澳门的主权,A符合题意。结合材料可知,守澳官的职责是管理整个港口,而非仅限于与葡萄牙的贸易,排除B;题干只描述了澳门在葡萄牙人居留前后的贸易和管理情况,C、D都未体现,排除。

8.答案:C

解析:根据所学知识可知,①郑和下西洋,故①错误;②1685年和1686年,康熙帝命令清军两次进攻盘踞在雅克萨的俄军。沙俄政府被迫同意通过谈判解决中俄两国东段边界问题,故②正确;③康熙时,清军入藏平定扰乱地方的准噶尔蒙古势力,稳定了西藏的局势。1713年册封格鲁派另一位首领“班禅额尔德尼”封号,故③正确;④郑成功从荷兰殖民者手中武力收复台湾,故④错误。②③符合题意,C项正确,ABD项错误,排除ABD项。故选C项。

9.答案:C

解析:我们可以看到清政府在台湾设府驻兵,编修《台湾府志》,迁移大量闽南人到台湾,并允许当地人通过科举入仕为官。这些措施都是为了加强对台湾的管理和控制,从而维护国家的统一。A.挫败了外来势力的入侵;这个选项是错误的,因为题目中并没有提到外来势力的入侵。B.消除了民族发展差异;这个选项也是错误的,因为题目中并没有提到民族发展差异的消除。C.有利于维护国家的统一;这个选项是正确的,因为题目中的措施都是为了加强对台湾的管理和控制,从而维护国家的统一。D.打击了西方殖民势力:这个选项是错误的,因为题目中并没有提到西方殖民势力的存在。综上所述,本题正确答案为C。

10.答案:A

解析:据题干中“驱逐在华传教士”“防范来华的外国人”可知,这是清政府对外政策的变化:由开放逐渐走向封闭,乃至闭关锁国,故A项符合题意; B项是阐释题干中政策改变的影响,而不是对题干现象的概括,与题意不符;C项清朝强化君主专制制度体现在设立军机处,大兴文字狱等,与题干所述现象没有直接关联,与题意不符;D项题干中“防范来华的外国人”而不是防范一切外国人来华,且这只是现象的叙述,不是对现象的概括,与题意不符。故选A。

11.答案:B

解析:本题考查清廷对西藏地方的有效管辖。据材料“整个西藏都在中国主权管辖范围之内,西藏一切无不听命于朝廷”可知,清王朝对西藏地方的管辖取得了明显成效。故选B。

12.答案:D

解析:本题主要考查土尔扈特部回归的意义。分析材料可知,题干体现的是土尔扈特部回归祖国和乾隆对其的妥善安排,体现了清朝政府对边疆少数民族的重视和支持,有助于加强边疆地区的稳定,从而巩固了统一多民族国家,D符合题意。西迁的土尔扈特部返回新疆,A错误;题干强调的是民族关系,而非经济发展,B不符合题意;土尔扈特部的回归是主动的,且乾隆帝的安置措施并未涉及对沙皇俄国的军事行动,C不符合题意。

13.答案:C

解析:据所学知识可知,“明修城”指的就是修筑万里长城。“清修庙”并非专指修某座寺庙,而是泛指清代皇帝对长城外少数民族采取的“怀柔政策”。从总体上看,明统治者侧重于防御,清统治者更重视怀柔政策,由此形成了“明修长城清修庙”两种不同的边防局面。大、小和卓是中国西北地区历史上两位著名的伊斯兰教领袖,为粉碎回部贵族的分裂势力,加强对新疆地区的管辖,乾隆帝在维吾尔等族人民的支持下,清军经过两年战斗,平定了大、小和卓分裂祖国的叛乱。这是对叛乱的军事镇压,不属于安抚政策。故选:C。

14.答案:C

解析:本题考查古代科学家的品质。根据材料可知,李时珍、宋应星和徐光启都从实践中汲取经验,并进行总结,这说明三人的共同点是重视实践劳作,C正确;只会总结经验说法错误,排除A;材料并未涉及三人对朝政大事的态度,排除B;做事专心致志与材料主旨不符,排除D。故选C。

15.答案:A

解析:根据所学知识可知,《三国演义》属于历史小说,是在历史基础上进行加工而创作的文学作品,故选A。赤壁之战是真实发生的历史事件,B表述错误,排除;《三国演义》属于文学作品,有些内容属于艺术加工,并不真实可靠,排除C;D表述错误且绝对,排除。

16.答案:B

解析:据题干:“清朝前期知识分子往往埋头于校勘古籍,不问政治。到了清朝后期,他们开始研究边疆地理,研究外国地理和历史,翻译外国书籍和报刊”和所学知识可知,乾嘉道年间,经世致用思想重新活跃起来并逐渐成为学术的主流,同时出现了大量研究边疆地理和外国史地的作品,这种变化主要反映了人们关注社会现实及世界形势,A项正确;传统的治学、研究方法在当时并没有改变排除A项;材料不能反映知识分子不再惧怕清朝的文字狱政策,排除C项;知识分子不仅研究边疆地理,还研究外国地理和历史,翻译外国书籍和报刊,排除D项。故选B项。

17.答案:(1)科举制是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动。

(2)措施:在中央,废除丞相和中书省,权分六部;地方上取消行中书省,设立“三司”。机构:锦衣卫。趋势:君权不断加强,相权不断削弱,直至废除君主专制不断强化。

(3)禁锢了人们的思想;阻碍了文化的发展;遏制了人才的培养;阻碍了中国社会的发展和进步。

(4)巩固了多民族国家的统一和发展;一定程度上为抵御外国侵略提供了保障;在很长时间内促进了社会经济的发展。

解析:(1)本问考查科举制。

材料 对应答案

“考生‘皆怀牒(证件)自列于州、县’的自由报考原则,不论贵族和平民皆可参加公开考试” 科举制加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围

“……各种与国计民生相关的大事,皆可为考试内容。……‘一切以程文(文章)定去留’” 使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动

(2)本问考查明太祖朱元璋加强中央集权的措施。第一小问,根据材料二“以后子孙做皇帝时,并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏”并结合所学可知,朱元璋在中央,废除丞相和中书省,权分六部;地方上取消行中书省,设立“三司”。第二小问,根据所学可知,朱元璋设立的特务机构为锦衣卫。第三小问,根据所学可知,从秦至明,从三公九卿制到三省六部制再到废除丞相,中国古代君主专制不断强化,君权不断加强,相权不断被削弱,直至废除。

(3)本问考查明清实行思想文化专制的危害。根据材料三“应试写文章之人不得有个人见解,文章不得联系现实”“从文字作品中穿凿附会,任意罗织罪名,广泛株连,严酷处罚”并结合所学可知,思想文化专制禁锢了人们的思想;阻碍了文化的发展;遏制了人才的培养;阻碍了中国社会的发展和进步。

(4)本问考查中央集权制度对我国历史发展的积极作用。根据材料并结合所学可知,中央集权制度巩固了多民族国家的统一和发展,有利于维护国家统一,同时一定程度上为抵御外国侵略提供了保障,在很长时间内促进了社会经济的发展。

18.答案:(1)信息一:参知政事范仲淹启奏宋仁宗,反映了宋朝专制体制的特征。为分割相权、加强皇权,宋朝设枢密院掌管军政,设三司掌管财政大权,并增设参知政事为副相。

信息二:燕青和李逵入东京城看灯,卖汤药的王公来到县前赶早市,反映了宋代对城市管理放松,市打破时间、空间限制。宋代商品经济发展,城市经济繁荣,城市经济功能增强。

信息三:燕青、李逵入东京城看灯,来到瓦子前,反映宋代城市出现娱乐场所。宋代商品经济发展,城市经济繁荣。

(2)错误根据材料二可知,《水浒传》存在时间错误;范仲淹1052年去世,《水浒传》中出现1058年(嘉祐三年)仁宗与范仲淹议事。根据材料三可知,《水浒传》存在地理名词错误;据《明史》,东昌府设立于明洪武初年,明朝的地理名词出现在了以北宋为背景的《水浒传》中。

评析:①一定时期的文学艺术,是一定时期社会存在的反映,《水浒传》作为成书于明代、以宋代为背景的文学作品,在一定程度上能够反映宋、明两朝的社会现实;②但小说存在虚构、夸大等艺术加工成分,不能等同于史实,使用时应与其他史料相互印证。

19.答案:(1)北民南迁带去了先进的生产工具,推动了南方农业的发展;有利于南方山地的开垦,增加了粮食产量;提高了农业的经济效益;推动了南方地区教育事业的发展。

(2)特点:商业发达,商品贸易繁荣;形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网;工商业市镇兴起;长途贸易兴盛,地域性的商帮崛起。

影响:促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活;中国引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等;促进了中外经济文化的交流。

解析:(1)本问考查中国古代人口南迁的作用。

材料 对应答案

“南迁的北方人带着先进的耕作技术和工具来到南方,推动了农业发展,提高了农业的经济效益” 北民南迁带去了先进的生产工具,推动了南方农业的发展;有利于南方山地的开垦,增加了粮食产量;提高了农业的经济效益

“唐宋时期,南方的教育水平开始有明显的提升,科举录取人数上,南方渐渐超过北方” 推动了南方地区教育事业的发展

(2)本问考查清朝前期商业的发展。

材料 对应答案

特点 “清朝前期商业发达,各地商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网” 商业发达,商品贸易繁荣;形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网

“一些农村地区发展为工商业市镇,成为地区贸易网络中心” 工商业市镇兴起

“长途贸易和大宗贸易活动异常活跃,拥有雄厚商业资本的商帮,在全国进行商业活动” 长途贸易兴盛,地域性的商帮崛起

影响 “商业贸易的发展促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活” 促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大丰富了人们的物质生活和精神生活

“引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等” 中国引进了国外的优良马匹、植物新品种、香料等

“而中国的瓷器、茶叶等也流行于亚、欧、非三洲” 促进了中外经济文化的交流

20.答案:(1)局限:刻画不易、价值昂贵、材料笨重、获取困难;重大发明:造纸术。

(2)原因:活字印刷术等印刷技术的普及;商品经济的发展,市民阶层队伍的兴起;政府重视文教事业发展,改革发展科举制,文化繁荣。

(3)特点:多为总结性著作;吸收借鉴西方科技文化成果。

解析:(1)据材料一“刻有文字的甲骨”“青铜礼簋及铭文居延汉简”结合所学知识可知,材料一中的书写材料的共同局限是:青铜器,简用竹木制成,分量很重:一般贵族阶级使用,价格昂贵:人们使用起来受到很大限制,不便于保存:重大发明:据所学知识可知,突破该局限的中国古代重大发明是:造纸术。

(2)原因:根据材料二汉至宋代数目种类数量变化图可知,宋代种类数量大幅增加,根据所学知识可知,这是因为①政治稳定和经济繁荣:宋代的国家统一带来了政治的稳定和经济的繁荣,这为图书事业的发展提供了良好的社会环境和经济基础。②文化政策的推动:宋代统治者重视文治,提倡文化事业,如收集和收藏图书,这直接推动了图书事业的发展。③学术研究的活跃:宋代学术研究非常活跃,新著作大量涌现,这促进了图书的编目和分类,丰富了图书内容。④印刷技术的进步;雕版印刷和活字印刷技术的发展,使得书籍的印刷速度加快,数量增加,极大地推动了图书事业的进步。⑤科举和教育制度的完善;宋代的科举制度吸引了大量人才,同时也增加了社会对书籍的需求。官学和私学的普及进一步推动了书籍的印刷和传播。⑥对外贸易和文化交流;宋代对外贸易的开放,使得书籍通过互市和走私流出境外,这也间接促进了国内图书事业的发展。

(3)特点:根据材料三“全面总结古代农业和手工业生产技术。”收录了《本草纲目》未载的多种药物可得出,从内容上看:多是总结性的巨著,也是集大成者:根据材料三“中国17世纪的工艺百科全书”可得出,从价值和影响上看;虽无突破创新,但传统科技仍处在世界领先地位;根据所学知识可知,明清科技类图书的新特点还有;从主体行为看;勤奋钻研,身体力行、注重调查研究、献身科学家精神;部分内容开始涉及自然科学,如《天工开物》:对外:都有结合西方。

同课章节目录