北京东直门中学2025年中考语文二轮复习模块三 古诗文阅读专题九 文言文阅读(一) 课件 (共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 北京东直门中学2025年中考语文二轮复习模块三 古诗文阅读专题九 文言文阅读(一) 课件 (共58张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 21:46:21 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

2025年语文中考复习

专题九 文言文阅读(一)

模块三 古诗文阅读

聚焦中考

01

课标要求学生能阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。

近几年的中考,对文言文的考查内容主要集中在这些方面:

1.常见文言实词的意义和文言虚词的作用。

2.顺畅朗读,断句停顿。

3.句子的翻译和理解。

4.理解文意并对文章内容进行分析和评价。

考查使用的选文也从课内向课外延伸,往往篇幅短小,文意浅显,注重考查学生的文言迁移能力。文言文阅读备考的关键在于牢固掌握文言基础知识,注重理解文言文中通假字、词类活用、古今异义词以及倒装句、省略句等特殊的语言现象,并掌握课标中规定的文言虚词、文言实词的意义。

核心知识点

02

考点1 辨析实词、虚词的含义、用法

梳理、积累课内文言文课下注解涉及的通假字、一词多义、词类活用、古今异义等内容;尤其是对常见虚词之、以、而、其、于、为、则、虽、乃、乎等的含义、用法的辨析。

解答此类题目可用代入筛选、语境推断、词性界定、句位分析法等方法进行辨析。

考点2 理解与分析文意

把握文章内容与主旨可以从以下几个方面入手。

1.整体阅读,总体把握。复习的时候或阅读课外文言文时,带着如下几个方面的问题进行:每一篇文章写了什么人和事;事情的发生、发展和结局如何;文章介绍了什么事物(事理),特点是什么;文章说了一些什么道路,是以什么作为说理依据的。

2.抓中心句,找关键句,理清文章层次。中心句、关键句的位置常常在文章(或段落)的开头或结尾处。同时,文章的层次结构是文章的骨架和脉络,它具体展现作者记叙、描写、说明、议论的思路。

3.充分利用各种信息,加深对课文内容及主旨的理解。注意利用课文注解、文章出处、作者情况、写作背景、甚至是考题题目等信息,多方面理解。

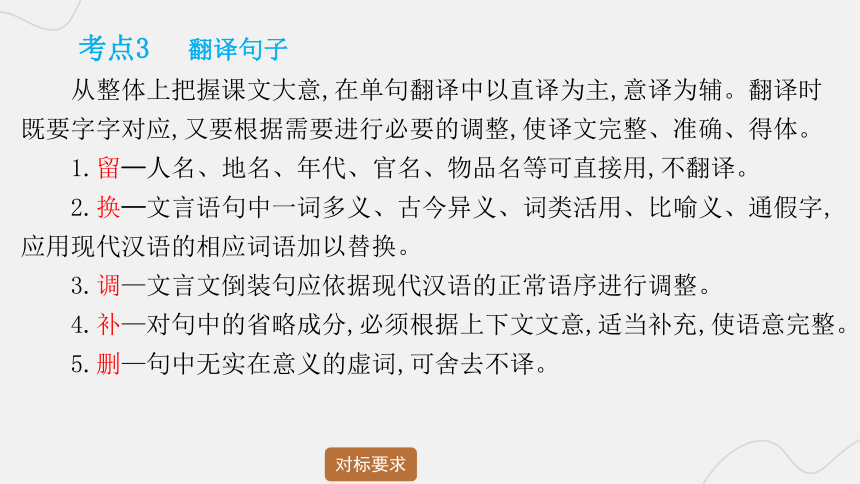

考点3 翻译句子

从整体上把握课文大意,在单句翻译中以直译为主,意译为辅。翻译时既要字字对应,又要根据需要进行必要的调整,使译文完整、准确、得体。

1.留—人名、地名、年代、官名、物品名等可直接用,不翻译。

2.换—文言语句中一词多义、古今异义、词类活用、比喻义、通假字,应用现代汉语的相应词语加以替换。

3.调—文言文倒装句应依据现代汉语的正常语序进行调整。

4.补—对句中的省略成分,必须根据上下文文意,适当补充,使语意完整。

5.删—句中无实在意义的虚词,可舍去不译。

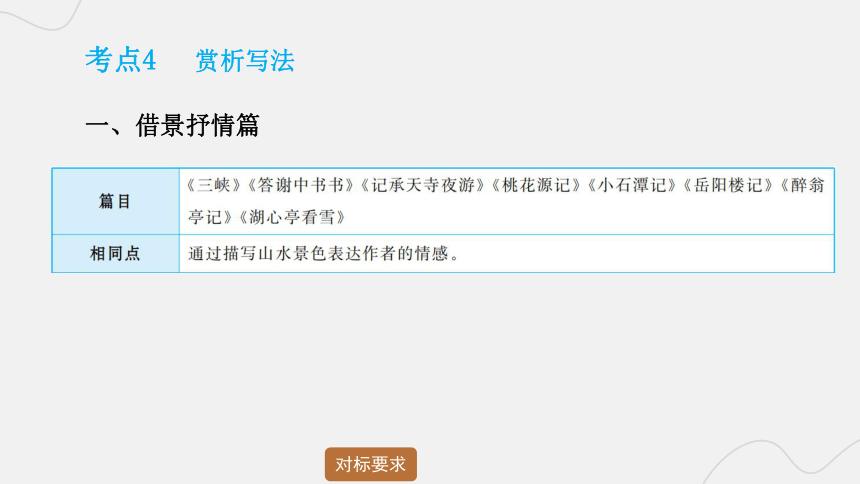

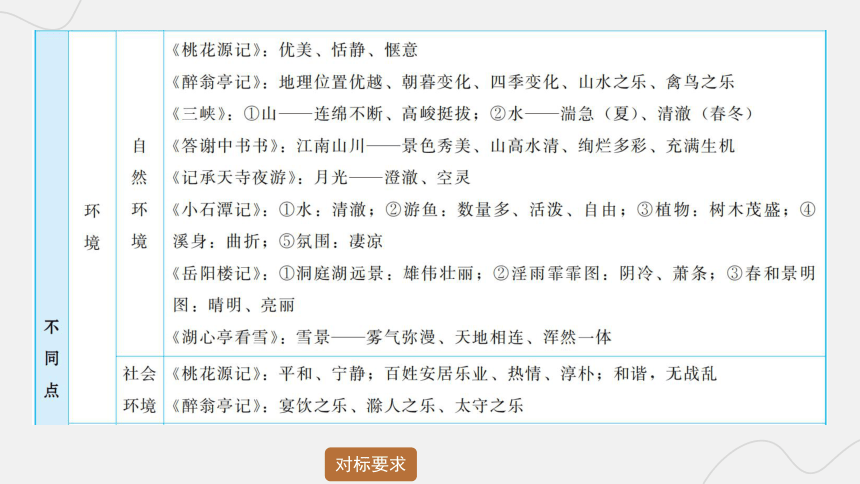

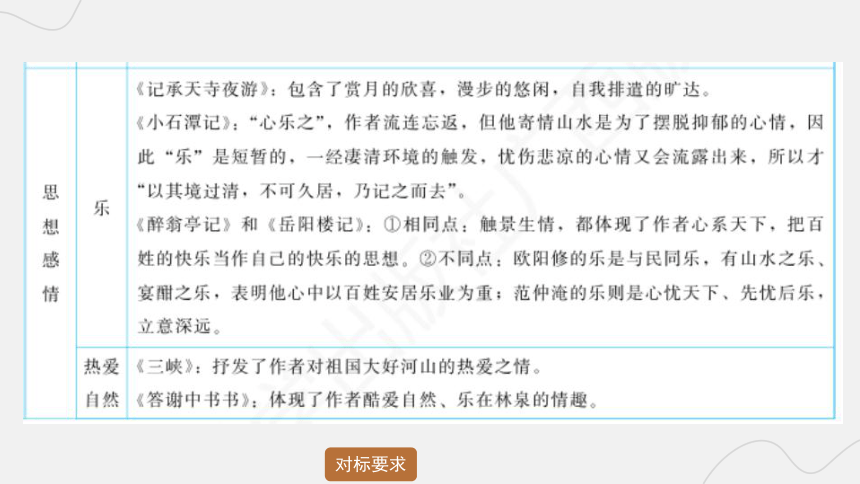

考点4 赏析写法

一、借景抒情篇

二、托物言志(寓意)篇

三、学习实践篇

四、为人处世篇

五、劝谏治国篇

下面依次对初中语文课本中的文言文进行解析。

七年级(上)

咏雪

◆课文解析

◆针对训练

一、下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.与之语,愕而顾 / 辍耕之龚上(《陈涉世家》)

B.如蜗鼠缭绕,乃得出 / 见渔人,乃大惊(《桃花源记》)

C.山风飒然而至 / 面山而居(《愚公移山》)

D.因追忆之 / 未若柳絮因风起(《咏雪》)

【解析】A.代词,他,指僧人/动词,到、往; B.才/于是、就; C.表示修饰; D.于是/趁、乘;故选C。

C

二、(2024·湖南)阅读下面三则文言短文,完成下面小题。

【甲】

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(选自《世说新语·言语》)

【乙】

谢公①与人围棋,俄而谢玄淮上信至。 看书竟,默然无言,徐向局②。客问淮上利害,答曰:“小儿辈大破贼。”意色举止, 不异于常。 (选自《世说新语·雅量》)

【丙】

谢太傅盘桓东山时,与孙兴公诸人泛海戏。风起浪涌,孙、王诸人色并遽③, 便唱④使还。太傅神情方王⑤,吟啸不言。舟人以公貌闲意说,犹去不止。既风转急,浪猛,诸人皆喧动不坐。公徐云:“如此,将无归 ”众人即承响⑥而回。于是审其量,足以镇安朝野。

(选自 《世说新语·雅量》)

[注释]①谢公:指谢安,死后追赠为大傅。②局:这里指棋局。③遽 (jù):惶恐。④唱:叫,喊。⑤王 (wàng),通“旺”,指兴致高。⑥承响:应声附和。

1.下列对文中加点词语的解说,不正确的一项是 ( D )

A.“俄而谢玄淮上信至”中的“俄而”与“俄而雪骤”中的“俄而”意思相同,都表示“不久,一会儿”。

B.“撒盐空中差可拟”中的“差”是“大体”的意思,与成语“差强人意”中的“差”意思相同。

C.“徐向局”“公徐云”中的“徐”与“于是天子乃按辔徐行”《周亚夫军细柳》中的“徐”,都有“缓慢”的意思。

D.“色”有“面部表情、气色,颜色,品类”等义项,“意色止”“色并遽”中的“色”都是“颜色”的意思。

【解析】“色并遽”中的“色”指面部表情, 故选D。

2.借助下面的知识卡片,将短文丙中画横线的句子翻译成现代汉语。

说:1.shuō①解释,说明;②主张,学说;2.shuì劝说,说服;3.yuè通“悦”,喜悦,高兴。去:①离开;②距离;③前往;④过去的。

。

船夫因为谢安神态安闲,心情舒畅,便仍然摇船向前。

3.短文乙、丙均出自《雅量》篇。任选一则,根据其中谢公的表现,说说将其归入《雅量》篇的原因。

提示:选择短文乙或丙中任一,根据谢公在面对突发事件时的镇定自若、从容不迫的态度,说明其宽广的胸怀和深沉的内涵,体现了雅量。

在短文乙中,结合 “俄而谢玄淮上信至,看书竟,默然无言”“小儿辈大破贼”理解,谢公在接到战报后仍然保持平静,继续下棋,展现了其内心的宽广,波澜不惊和镇定自若。

在短文丙中,结合“风起浪涌,孙、王诸人色并遽, 便唱使还。太傅神情方王,吟啸不言”分析,即使在海上遇到风浪,谢公仍能保持镇定,不慌不忙,最后使大家安心,这些都体现了他的雅量。

4.在《晋书·谢安传》中,短文乙所叙述之事有另外一个结尾:谢安下完棋, 往屋里走,因为抑制不住内心的激动,不小心木屐踢到门槛上,致使木屐上的齿折断了。你觉得这个结尾好不好 为什么

示例:这个结尾不好,因为它与谢安在故事中一贯的镇定自若形象不符,破坏了人物形象的一致性。【解析】在短文乙中,谢安的形象是从容不迫、沉稳应对,而《晋书·谢安传》中的结尾突然转变,显示出他内心的激动,这与前文的描写不符, 因此这个结尾削弱了谢安雅量的形象。

陈太丘与友期行

◆课文解析

一、阅读文言文,回答问题。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。(《陈太丘与友期行》)

【乙】

原谷①有祖,年老,谷父母厌憎,欲捐②之。谷年十有五,谏父曰:“祖育儿生女,勤俭终身,岂有老而捐之者乎?是负义也。”父不从,作舆③,捐祖于野。谷随,收舆归。父曰:“汝何以收此凶④具?”谷曰:“他日父母老,无需更作此具,是以收之。”父惭,悔之,乃载祖归养。(选自《太平御览》)

[注释]①原谷:人名。②捐:抛弃。③舆:手推的小车。④凶:不吉利。

◆针对训练

1.解释下列加点的词。

(1)门外戏:________________

(2)元方入门不顾:__________

(3)谏父曰:____________

(4)是负义也:__________

玩耍

回头看

规劝

这

2.下列各组句子中,加点词的意思和用法相同的一组是( )

A.捐祖于野 皆以美于徐公

B.下车引之 欲捐之

C.乃载祖归养 去后乃至

D.尊君在不 父不从,作舆

【解析】本题考查一词多义。A项,于:介词,在/介词,比;B项,之:都是代词,他;C项,乃:副词,于是/副词,才;D项,不:副词,同“否”,表疑问/副词,不。

B

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)友人惭,下车引之。

___________________________________________________

(2)汝何以收此凶具?

____________________________________________________

朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。

你为什么收回这不吉利的器具?

4.甲、乙两文在写作手法上有什么共同之处?请你举出一种并加以说明。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

都是通过对话来刻画人物性格。

【甲】“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”,这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。继而在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。

【乙】“他日父母老,无需更作此具,是以收之”这是以其人之道还治其人之身的做法。间接告诉父亲要善待老人,要给儿孙做表率。

5.甲文中的元方和乙文中的原谷身上分别表现出了中华民族怎样的传统美德?除此之外,你的身上还具有哪些让别人感动的中华传统美德呢?请简述一例。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

甲文中的元方身上表现出了中华民族“讲礼守信”的传统美德;乙文中的原谷身上表现出了中华民族“敬老爱老”的传统美德。我则继承了中华民族勤俭节约的传统美德。吃饭时都不浪费一粒粮食,写字时不浪费一张纸等。

二、阅读下面两段文言文?完成下面小题。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不 ”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。(《陈太丘与友期行》)

【乙】

管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石无异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕者过门,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”(选自《世说新语·德行》)

v

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.相委而去 华捉而掷去之

B.非人哉 子非吾友也

C.陈太丘与友期行 管挥锄与瓦石无异

D.过中不至 至于夏水襄陵

【解析】A项,而:顺承连接; B项,非:不是; C项,与:和;D项,至:到/领起另一件事

D

1.甲文选自《_____________》是南朝宋临川王_________组织编写的一部___________小说集。

世说新语

刘义庆

志人

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)下车引之,元方入门不顾。

___________________________________________________________

(2)宁读如故,歆废书出看。

_______________________________________________________

(朋友)下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

管宁仍然像之前一样专心读书,华欣却放下书出门观看。

4.甲、乙两文中元方和管宁为人处世标准是什么?对你有什么启示?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

从元方指责父亲的朋友失信无礼,可以了解到元方认为做人要讲诚信,要有礼;从管宁读书不受外界影响,可以知晓他认为做事要专注,从管宁果断与华歆割席分座,只与志同道合者为友来看,管宁为人很有原则。我们在与人交往时需要秉承一定的原则,讲究诚信守礼,同时要寻求有志之士为友。

《论语》十二章

◆课文解析

课文原文 译文

1.子曰:“学/而时习之,不亦/说乎 有朋/自远方来,不亦/乐乎 人不知/”而不愠,不亦/君子乎 ” 2.曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎 与朋友交/而不信乎 传/不”习乎 ” 3.子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。” 4.子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。” 5.子曰:“学而不思/则罔,思而不学则殆。” 1.孔子说:“学了知识之后按时去温习,不是很愉快吗 有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗 人家不了解我,我却不恼怒,不是有才德的人吗

2.曾子说:“我每日多次进行自我检查:替人谋划事情是否竭尽自己的心力了呢 同朋友交往是否诚信了呢 老师传授的知识是否复习了呢

3.孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁便有所成就,四十岁能(通达事理)不被外物所迷惑,五十岁能知道上天的意旨,六十岁能听得进不同的意见,七十岁做事能顺从意愿,不会越过法度。”

4.孔子说:“温习学过的知识,可以获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去当(别人的)老师了。”

5.孔子说:“只学习却不思考,就会感到迷惑而无所适从;只空想却不学习,就会疑惑而无所适从。”

课文原文 译文

6.子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢也在这当中。用不正当的手段得来的富贵,对于我来说就饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改像浮云一样。”其乐。贤哉,回也!”7.子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”8.子曰:“饭疏食/饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不义/而/富且贵,于我/如浮云。”9.子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。”10.子在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍/昼夜。”11.子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。”12.子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁在其中矣。” 6.孔子说:“颜回的品德多么高尚啊!一碗饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都不能忍受这种穷困清苦,颜回却不改变他(爱好学习)的乐趣。多么高尚啊,颜回!”7.孔子说:“懂得某种学问和事业的人不如喜爱它的人,喜爱它的人不如以研究这种学问和事业为快乐的人。”8.孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊枕着它睡,乐趣9.孔子说:“在多个人的行列里,一定有可以做我老师的人在其中。我选择他的优点向他学习,发现他的缺点(如果自己也有)就对照着改正自己的缺点。”10.孔子在河边说:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”11.孔子说:“军队的主帅可以改变,平民百姓的志向却不可改变。”12.子夏说:“广泛学习,而且能坚守自己的志向,恳切地提问,多思考当前的事,仁德就在其中了。”

主旨归纳:十二章语录是孔子及其弟子关于学习态度、学习方法以及个人修养等方面的经典论述,都是蕴含着精深哲理的名言警句。 行文特色:1.内容丰富,思想深刻,给人以启迪。2.语录体语言简洁、生动传神,具有警示、鞭策作用。

一、阅读下列的文言文,回答问题。

【甲】

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《论语·学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《论语·为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《论语·为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《论语·雍也》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《论语·述而》)

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《论语·子罕》)

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《论语·子张》)

◆针对训练

【乙】

孟子曰:“尽信书①,则不如无书。吾于《武成》,取二三策而已矣。仁人无敌于天下,以至仁伐至不仁,而何其血之流杵②(chǔ)也。”(《孟子·尽心下》)

孟子曰:“君子深造③之以道,欲其自得之也。自得之则居之安居之安则资④之深资之深,则取之左右逢其原⑤,故君子欲其自得之也。”(《孟子·离娄下》)

孟子曰:“虽有天下易生之物也,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。”(《孟子·告子上》)

孟子曰:“学问之道无他,求其放心而已矣。”(《孟子·告子上》)

孟子曰:“教亦多术矣,予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”(《孟子·告子下》)

孟子曰:“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”(《孟子·公孙丑下》)

[注释]①书:指《尚书》,②杵:捣物的棒槌,这里指古代战车上所用的一种长杆兵器,③深造:高深的造诣。④资:积累。⑤原:同“源”。

1.下列句子中,加点词意思相同的一项是( )

A.好之者不如乐之者 宴酣之乐,非丝非竹

B.必有我师焉 寒暑易节,始一反焉

C.一日暴之屠 暴起,以刀劈狼首

D.是亦教诲之而已矣 尔来二十有一年矣

【解析】本题考查文言词语的辨析能力,各考了2个实词和虚词。A项第一个“乐”,以……为快乐,考查了实词的意动用法;第二个“乐”,乐趣。B项第一个“焉”,在其中,考查兼词;第二个“焉”,助词。C项第一个“暴”通“曝”,晒;第二个“暴”,突然。D项两个“矣”都是助词。故选D。

D

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是( )

A.甲文节选自《论语》,儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。

B.乙文画线文字的断句划分为“自得之/则居之安/居之安/则资之深/”。

C.甲文中“子”是古代对男子的尊称,这里指孔子;乙文中“策”指马鞭。

D.甲文的“可以为师矣”与乙文的“域民不以封疆之界”均为省略句。

【解析】第二题考查综合知识:文学常识、断句、词语解释和特殊句式。A、B、D项分析正确。C项“策”指写字用的竹片或木片,不是“马鞭”。故选C。

C

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文中的“逝者如斯夫,不舍昼夜”强调时间不停流逝,生命短暂,要珍惜时间。

B.乙文中演化出的成语“一曝十寒”,比喻勤奋的时候少,懒怠的时候多,没有恒心。

C.甲、乙两文都只是强调了做学问应有的学习方法和学习态度。

D.甲、乙两文孔子与孟子同为儒家文化的大师,都推崇“仁”的思想,认为“仁”即“爱人”。

C

【解析】本题主要考查对文章内容的理解,对甲、乙两文进行比较阅读,寻求共性和差异。解答这样的考题需要有一定的文化积累,对孔孟及学说有所了解。A、B、D项分析正确。乙文的最后部分谈论的是治理国家,因而“两文都只是强调了做学问应有的学习方法和学习态度”的分析不正确。故选C。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语:

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

__________________________________________________________

(2)学问之道无他,求其放心而已矣。

__________________________________________________________

只学习却不思考,就会迷惑;只空想却不学习,就会疑惑。

学问之道没有别的什么,不过就是把那失去了的本心找回来罢了。

二、阅读以下两则文言文选段,回答下列问题。

【甲】

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

【乙】

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(节选自《鱼我所欲也》)

1.解释下面句中加点的词。

(1)人不堪其忧:__________

(2) 所识穷乏者得我与:________________

(3)饭疏食:________

(4)万钟于我何加焉:_________

承受

通“德”,感激

吃

对于

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)不义而富且贵,于我如浮云。

________________________________________________________

(2)蹴尔而与之,乞人不屑也。

________________________________________________________

用不正当的手段得来的富贵,对我来讲就像浮云一样。

踩踏后给别人,乞丐也会轻视而瞧不上。

3.孔子评价颜回“贤哉,回也!”,孟子在《鱼我所欲也》中说“此之谓失其本心”。请你结合两篇文章,谈谈孔孟认为“贤”“本心”的具体含义指什么。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

孟子所说的本心是指人与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、是非之心、恭敬之心,这正是孟子的“性善论”主张;而颜回安贫乐道,处陋室而保持乐观的心,经受住贫困的考验,正是孟子所说的“本心”的真实写照。

4.请从《〈论语〉十二章》或《鱼我所欲也》中摘录一句欣赏的句子,作为自己的座右铭,并说说喜欢的理由。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

我选择“博学而笃志,切问而近思”,只有广泛的学习并且有坚定的意志,同时能虚心求教、勤于思考,就一定可以克服学习上的困难,这样才能做到学有所得、学有所获。这不仅是学习的方法,还能培养我们做人坚定、谦逊的品格。(任意句子,只要言之成理即可。)

谢谢观看

2025年语文中考复习

专题九 文言文阅读(一)

模块三 古诗文阅读

聚焦中考

01

课标要求学生能阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。

近几年的中考,对文言文的考查内容主要集中在这些方面:

1.常见文言实词的意义和文言虚词的作用。

2.顺畅朗读,断句停顿。

3.句子的翻译和理解。

4.理解文意并对文章内容进行分析和评价。

考查使用的选文也从课内向课外延伸,往往篇幅短小,文意浅显,注重考查学生的文言迁移能力。文言文阅读备考的关键在于牢固掌握文言基础知识,注重理解文言文中通假字、词类活用、古今异义词以及倒装句、省略句等特殊的语言现象,并掌握课标中规定的文言虚词、文言实词的意义。

核心知识点

02

考点1 辨析实词、虚词的含义、用法

梳理、积累课内文言文课下注解涉及的通假字、一词多义、词类活用、古今异义等内容;尤其是对常见虚词之、以、而、其、于、为、则、虽、乃、乎等的含义、用法的辨析。

解答此类题目可用代入筛选、语境推断、词性界定、句位分析法等方法进行辨析。

考点2 理解与分析文意

把握文章内容与主旨可以从以下几个方面入手。

1.整体阅读,总体把握。复习的时候或阅读课外文言文时,带着如下几个方面的问题进行:每一篇文章写了什么人和事;事情的发生、发展和结局如何;文章介绍了什么事物(事理),特点是什么;文章说了一些什么道路,是以什么作为说理依据的。

2.抓中心句,找关键句,理清文章层次。中心句、关键句的位置常常在文章(或段落)的开头或结尾处。同时,文章的层次结构是文章的骨架和脉络,它具体展现作者记叙、描写、说明、议论的思路。

3.充分利用各种信息,加深对课文内容及主旨的理解。注意利用课文注解、文章出处、作者情况、写作背景、甚至是考题题目等信息,多方面理解。

考点3 翻译句子

从整体上把握课文大意,在单句翻译中以直译为主,意译为辅。翻译时既要字字对应,又要根据需要进行必要的调整,使译文完整、准确、得体。

1.留—人名、地名、年代、官名、物品名等可直接用,不翻译。

2.换—文言语句中一词多义、古今异义、词类活用、比喻义、通假字,应用现代汉语的相应词语加以替换。

3.调—文言文倒装句应依据现代汉语的正常语序进行调整。

4.补—对句中的省略成分,必须根据上下文文意,适当补充,使语意完整。

5.删—句中无实在意义的虚词,可舍去不译。

考点4 赏析写法

一、借景抒情篇

二、托物言志(寓意)篇

三、学习实践篇

四、为人处世篇

五、劝谏治国篇

下面依次对初中语文课本中的文言文进行解析。

七年级(上)

咏雪

◆课文解析

◆针对训练

一、下列加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.与之语,愕而顾 / 辍耕之龚上(《陈涉世家》)

B.如蜗鼠缭绕,乃得出 / 见渔人,乃大惊(《桃花源记》)

C.山风飒然而至 / 面山而居(《愚公移山》)

D.因追忆之 / 未若柳絮因风起(《咏雪》)

【解析】A.代词,他,指僧人/动词,到、往; B.才/于是、就; C.表示修饰; D.于是/趁、乘;故选C。

C

二、(2024·湖南)阅读下面三则文言短文,完成下面小题。

【甲】

谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。”兄女曰:“未若柳絮因风起。”公大笑乐。即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(选自《世说新语·言语》)

【乙】

谢公①与人围棋,俄而谢玄淮上信至。 看书竟,默然无言,徐向局②。客问淮上利害,答曰:“小儿辈大破贼。”意色举止, 不异于常。 (选自《世说新语·雅量》)

【丙】

谢太傅盘桓东山时,与孙兴公诸人泛海戏。风起浪涌,孙、王诸人色并遽③, 便唱④使还。太傅神情方王⑤,吟啸不言。舟人以公貌闲意说,犹去不止。既风转急,浪猛,诸人皆喧动不坐。公徐云:“如此,将无归 ”众人即承响⑥而回。于是审其量,足以镇安朝野。

(选自 《世说新语·雅量》)

[注释]①谢公:指谢安,死后追赠为大傅。②局:这里指棋局。③遽 (jù):惶恐。④唱:叫,喊。⑤王 (wàng),通“旺”,指兴致高。⑥承响:应声附和。

1.下列对文中加点词语的解说,不正确的一项是 ( D )

A.“俄而谢玄淮上信至”中的“俄而”与“俄而雪骤”中的“俄而”意思相同,都表示“不久,一会儿”。

B.“撒盐空中差可拟”中的“差”是“大体”的意思,与成语“差强人意”中的“差”意思相同。

C.“徐向局”“公徐云”中的“徐”与“于是天子乃按辔徐行”《周亚夫军细柳》中的“徐”,都有“缓慢”的意思。

D.“色”有“面部表情、气色,颜色,品类”等义项,“意色止”“色并遽”中的“色”都是“颜色”的意思。

【解析】“色并遽”中的“色”指面部表情, 故选D。

2.借助下面的知识卡片,将短文丙中画横线的句子翻译成现代汉语。

说:1.shuō①解释,说明;②主张,学说;2.shuì劝说,说服;3.yuè通“悦”,喜悦,高兴。去:①离开;②距离;③前往;④过去的。

。

船夫因为谢安神态安闲,心情舒畅,便仍然摇船向前。

3.短文乙、丙均出自《雅量》篇。任选一则,根据其中谢公的表现,说说将其归入《雅量》篇的原因。

提示:选择短文乙或丙中任一,根据谢公在面对突发事件时的镇定自若、从容不迫的态度,说明其宽广的胸怀和深沉的内涵,体现了雅量。

在短文乙中,结合 “俄而谢玄淮上信至,看书竟,默然无言”“小儿辈大破贼”理解,谢公在接到战报后仍然保持平静,继续下棋,展现了其内心的宽广,波澜不惊和镇定自若。

在短文丙中,结合“风起浪涌,孙、王诸人色并遽, 便唱使还。太傅神情方王,吟啸不言”分析,即使在海上遇到风浪,谢公仍能保持镇定,不慌不忙,最后使大家安心,这些都体现了他的雅量。

4.在《晋书·谢安传》中,短文乙所叙述之事有另外一个结尾:谢安下完棋, 往屋里走,因为抑制不住内心的激动,不小心木屐踢到门槛上,致使木屐上的齿折断了。你觉得这个结尾好不好 为什么

示例:这个结尾不好,因为它与谢安在故事中一贯的镇定自若形象不符,破坏了人物形象的一致性。【解析】在短文乙中,谢安的形象是从容不迫、沉稳应对,而《晋书·谢安传》中的结尾突然转变,显示出他内心的激动,这与前文的描写不符, 因此这个结尾削弱了谢安雅量的形象。

陈太丘与友期行

◆课文解析

一、阅读文言文,回答问题。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中。过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之。元方入门不顾。(《陈太丘与友期行》)

【乙】

原谷①有祖,年老,谷父母厌憎,欲捐②之。谷年十有五,谏父曰:“祖育儿生女,勤俭终身,岂有老而捐之者乎?是负义也。”父不从,作舆③,捐祖于野。谷随,收舆归。父曰:“汝何以收此凶④具?”谷曰:“他日父母老,无需更作此具,是以收之。”父惭,悔之,乃载祖归养。(选自《太平御览》)

[注释]①原谷:人名。②捐:抛弃。③舆:手推的小车。④凶:不吉利。

◆针对训练

1.解释下列加点的词。

(1)门外戏:________________

(2)元方入门不顾:__________

(3)谏父曰:____________

(4)是负义也:__________

玩耍

回头看

规劝

这

2.下列各组句子中,加点词的意思和用法相同的一组是( )

A.捐祖于野 皆以美于徐公

B.下车引之 欲捐之

C.乃载祖归养 去后乃至

D.尊君在不 父不从,作舆

【解析】本题考查一词多义。A项,于:介词,在/介词,比;B项,之:都是代词,他;C项,乃:副词,于是/副词,才;D项,不:副词,同“否”,表疑问/副词,不。

B

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)友人惭,下车引之。

___________________________________________________

(2)汝何以收此凶具?

____________________________________________________

朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手。

你为什么收回这不吉利的器具?

4.甲、乙两文在写作手法上有什么共同之处?请你举出一种并加以说明。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

都是通过对话来刻画人物性格。

【甲】“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼”,这是针对友人强调“期行”而说的。守信还是失信,关键在于“期日中”,“日中不至”,当然就是失信了。继而在指出友人“无信”的基础上,又指出友人“无礼”。

【乙】“他日父母老,无需更作此具,是以收之”这是以其人之道还治其人之身的做法。间接告诉父亲要善待老人,要给儿孙做表率。

5.甲文中的元方和乙文中的原谷身上分别表现出了中华民族怎样的传统美德?除此之外,你的身上还具有哪些让别人感动的中华传统美德呢?请简述一例。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

甲文中的元方身上表现出了中华民族“讲礼守信”的传统美德;乙文中的原谷身上表现出了中华民族“敬老爱老”的传统美德。我则继承了中华民族勤俭节约的传统美德。吃饭时都不浪费一粒粮食,写字时不浪费一张纸等。

二、阅读下面两段文言文?完成下面小题。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不 ”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。(《陈太丘与友期行》)

【乙】

管宁、华歆共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石无异,华捉而掷去之。又尝同席读书,有乘轩冕者过门,宁读如故,歆废书出看。宁割席分坐,曰:“子非吾友也。”(选自《世说新语·德行》)

v

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.相委而去 华捉而掷去之

B.非人哉 子非吾友也

C.陈太丘与友期行 管挥锄与瓦石无异

D.过中不至 至于夏水襄陵

【解析】A项,而:顺承连接; B项,非:不是; C项,与:和;D项,至:到/领起另一件事

D

1.甲文选自《_____________》是南朝宋临川王_________组织编写的一部___________小说集。

世说新语

刘义庆

志人

3.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)下车引之,元方入门不顾。

___________________________________________________________

(2)宁读如故,歆废书出看。

_______________________________________________________

(朋友)下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

管宁仍然像之前一样专心读书,华欣却放下书出门观看。

4.甲、乙两文中元方和管宁为人处世标准是什么?对你有什么启示?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

从元方指责父亲的朋友失信无礼,可以了解到元方认为做人要讲诚信,要有礼;从管宁读书不受外界影响,可以知晓他认为做事要专注,从管宁果断与华歆割席分座,只与志同道合者为友来看,管宁为人很有原则。我们在与人交往时需要秉承一定的原则,讲究诚信守礼,同时要寻求有志之士为友。

《论语》十二章

◆课文解析

课文原文 译文

1.子曰:“学/而时习之,不亦/说乎 有朋/自远方来,不亦/乐乎 人不知/”而不愠,不亦/君子乎 ” 2.曾子曰:“吾日/三省吾身:为人谋/而不忠乎 与朋友交/而不信乎 传/不”习乎 ” 3.子曰:“吾十有五/而志于学,三十/而立,四十/而不惑,五十/而知天命,六十/而耳顺,七十/而从心所欲,不逾矩。” 4.子曰:“温故/而知新,可以/为师矣。” 5.子曰:“学而不思/则罔,思而不学则殆。” 1.孔子说:“学了知识之后按时去温习,不是很愉快吗 有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗 人家不了解我,我却不恼怒,不是有才德的人吗

2.曾子说:“我每日多次进行自我检查:替人谋划事情是否竭尽自己的心力了呢 同朋友交往是否诚信了呢 老师传授的知识是否复习了呢

3.孔子说:“我十五岁开始有志于做学问,三十岁便有所成就,四十岁能(通达事理)不被外物所迷惑,五十岁能知道上天的意旨,六十岁能听得进不同的意见,七十岁做事能顺从意愿,不会越过法度。”

4.孔子说:“温习学过的知识,可以获得新的理解与体会,那么就可以凭借这一点去当(别人的)老师了。”

5.孔子说:“只学习却不思考,就会感到迷惑而无所适从;只空想却不学习,就会疑惑而无所适从。”

课文原文 译文

6.子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢也在这当中。用不正当的手段得来的富贵,对于我来说就饮,在陋巷,人/不堪其忧,回也/不改像浮云一样。”其乐。贤哉,回也!”7.子曰:“知之者/不如好之者,好之者/不如乐之者。”8.子曰:“饭疏食/饮水,曲肱/而枕之,乐/亦在/其中矣。不义/而/富且贵,于我/如浮云。”9.子曰:“三人行,必有/我师焉。择其善者/而从之,其不善者/而改之。”10.子在川上曰:“逝者/如斯夫,不舍/昼夜。”11.子曰:“三军/可夺帅也,匹夫/不可夺志也。”12.子夏曰:“博学/而笃志,切问/而近思,仁在其中矣。” 6.孔子说:“颜回的品德多么高尚啊!一碗饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都不能忍受这种穷困清苦,颜回却不改变他(爱好学习)的乐趣。多么高尚啊,颜回!”7.孔子说:“懂得某种学问和事业的人不如喜爱它的人,喜爱它的人不如以研究这种学问和事业为快乐的人。”8.孔子说:“吃粗粮,喝冷水,弯着胳膊枕着它睡,乐趣9.孔子说:“在多个人的行列里,一定有可以做我老师的人在其中。我选择他的优点向他学习,发现他的缺点(如果自己也有)就对照着改正自己的缺点。”10.孔子在河边说:“逝去的一切像河水一样流去,日夜不停。”11.孔子说:“军队的主帅可以改变,平民百姓的志向却不可改变。”12.子夏说:“广泛学习,而且能坚守自己的志向,恳切地提问,多思考当前的事,仁德就在其中了。”

主旨归纳:十二章语录是孔子及其弟子关于学习态度、学习方法以及个人修养等方面的经典论述,都是蕴含着精深哲理的名言警句。 行文特色:1.内容丰富,思想深刻,给人以启迪。2.语录体语言简洁、生动传神,具有警示、鞭策作用。

一、阅读下列的文言文,回答问题。

【甲】

子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”(《论语·学而》)

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(《论语·为政》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《论语·为政》)

子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”(《论语·雍也》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《论语·述而》)

子在川上曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”(《论语·子罕》)

子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”(《论语·子张》)

◆针对训练

【乙】

孟子曰:“尽信书①,则不如无书。吾于《武成》,取二三策而已矣。仁人无敌于天下,以至仁伐至不仁,而何其血之流杵②(chǔ)也。”(《孟子·尽心下》)

孟子曰:“君子深造③之以道,欲其自得之也。自得之则居之安居之安则资④之深资之深,则取之左右逢其原⑤,故君子欲其自得之也。”(《孟子·离娄下》)

孟子曰:“虽有天下易生之物也,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。”(《孟子·告子上》)

孟子曰:“学问之道无他,求其放心而已矣。”(《孟子·告子上》)

孟子曰:“教亦多术矣,予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”(《孟子·告子下》)

孟子曰:“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。”(《孟子·公孙丑下》)

[注释]①书:指《尚书》,②杵:捣物的棒槌,这里指古代战车上所用的一种长杆兵器,③深造:高深的造诣。④资:积累。⑤原:同“源”。

1.下列句子中,加点词意思相同的一项是( )

A.好之者不如乐之者 宴酣之乐,非丝非竹

B.必有我师焉 寒暑易节,始一反焉

C.一日暴之屠 暴起,以刀劈狼首

D.是亦教诲之而已矣 尔来二十有一年矣

【解析】本题考查文言词语的辨析能力,各考了2个实词和虚词。A项第一个“乐”,以……为快乐,考查了实词的意动用法;第二个“乐”,乐趣。B项第一个“焉”,在其中,考查兼词;第二个“焉”,助词。C项第一个“暴”通“曝”,晒;第二个“暴”,突然。D项两个“矣”都是助词。故选D。

D

2.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是( )

A.甲文节选自《论语》,儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。

B.乙文画线文字的断句划分为“自得之/则居之安/居之安/则资之深/”。

C.甲文中“子”是古代对男子的尊称,这里指孔子;乙文中“策”指马鞭。

D.甲文的“可以为师矣”与乙文的“域民不以封疆之界”均为省略句。

【解析】第二题考查综合知识:文学常识、断句、词语解释和特殊句式。A、B、D项分析正确。C项“策”指写字用的竹片或木片,不是“马鞭”。故选C。

C

3.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文中的“逝者如斯夫,不舍昼夜”强调时间不停流逝,生命短暂,要珍惜时间。

B.乙文中演化出的成语“一曝十寒”,比喻勤奋的时候少,懒怠的时候多,没有恒心。

C.甲、乙两文都只是强调了做学问应有的学习方法和学习态度。

D.甲、乙两文孔子与孟子同为儒家文化的大师,都推崇“仁”的思想,认为“仁”即“爱人”。

C

【解析】本题主要考查对文章内容的理解,对甲、乙两文进行比较阅读,寻求共性和差异。解答这样的考题需要有一定的文化积累,对孔孟及学说有所了解。A、B、D项分析正确。乙文的最后部分谈论的是治理国家,因而“两文都只是强调了做学问应有的学习方法和学习态度”的分析不正确。故选C。

4.把文中画横线的句子翻译成现代汉语:

(1)学而不思则罔,思而不学则殆。

__________________________________________________________

(2)学问之道无他,求其放心而已矣。

__________________________________________________________

只学习却不思考,就会迷惑;只空想却不学习,就会疑惑。

学问之道没有别的什么,不过就是把那失去了的本心找回来罢了。

二、阅读以下两则文言文选段,回答下列问题。

【甲】

子曰:“贤哉,回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”(《雍也》)

子曰:“饭疏食,饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《述而》)

【乙】

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?此之谓失其本心。(节选自《鱼我所欲也》)

1.解释下面句中加点的词。

(1)人不堪其忧:__________

(2) 所识穷乏者得我与:________________

(3)饭疏食:________

(4)万钟于我何加焉:_________

承受

通“德”,感激

吃

对于

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)不义而富且贵,于我如浮云。

________________________________________________________

(2)蹴尔而与之,乞人不屑也。

________________________________________________________

用不正当的手段得来的富贵,对我来讲就像浮云一样。

踩踏后给别人,乞丐也会轻视而瞧不上。

3.孔子评价颜回“贤哉,回也!”,孟子在《鱼我所欲也》中说“此之谓失其本心”。请你结合两篇文章,谈谈孔孟认为“贤”“本心”的具体含义指什么。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

孟子所说的本心是指人与生俱来的良心、良知,表现为恻隐之心、羞恶之心、是非之心、恭敬之心,这正是孟子的“性善论”主张;而颜回安贫乐道,处陋室而保持乐观的心,经受住贫困的考验,正是孟子所说的“本心”的真实写照。

4.请从《〈论语〉十二章》或《鱼我所欲也》中摘录一句欣赏的句子,作为自己的座右铭,并说说喜欢的理由。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

我选择“博学而笃志,切问而近思”,只有广泛的学习并且有坚定的意志,同时能虚心求教、勤于思考,就一定可以克服学习上的困难,这样才能做到学有所得、学有所获。这不仅是学习的方法,还能培养我们做人坚定、谦逊的品格。(任意句子,只要言之成理即可。)

谢谢观看