北京东直门中学2025年中考语文二轮复习模块二 现代文阅读专题七 文学类文本阅读 课件 (共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 北京东直门中学2025年中考语文二轮复习模块二 现代文阅读专题七 文学类文本阅读 课件 (共47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 21:53:36 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

2025年语文中考复习

专题七 文学类文本阅读

模块二 现代文阅读

聚焦中考

01

文学类作品阅读是中考考查的重中之重。中考要求考生具备独立阅读文学类作品的能力,阅读时应该能做到:

1.在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

2.在阅读中了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式。能区分写实作品与虛构作品,了解诗歌、散文、小说、戏剧等文学样式。

3.欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。能对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味作品中富于表现力的语言。

4.阅读关于生活感悟、生活哲理方面的优秀作品,学习思考与表达的方法,结合生活经验和阅读材料,阐述自己的感悟和观点。

5.客观、全面、冷静地思考问题,识别文本隐含的情感、观点、立场,体会作者运用的思维方法,如比较、分析、概括、推理等,尝试对文本进行评价,表达时观点鲜明、证据充分、合乎逻辑。

核心知识点

02

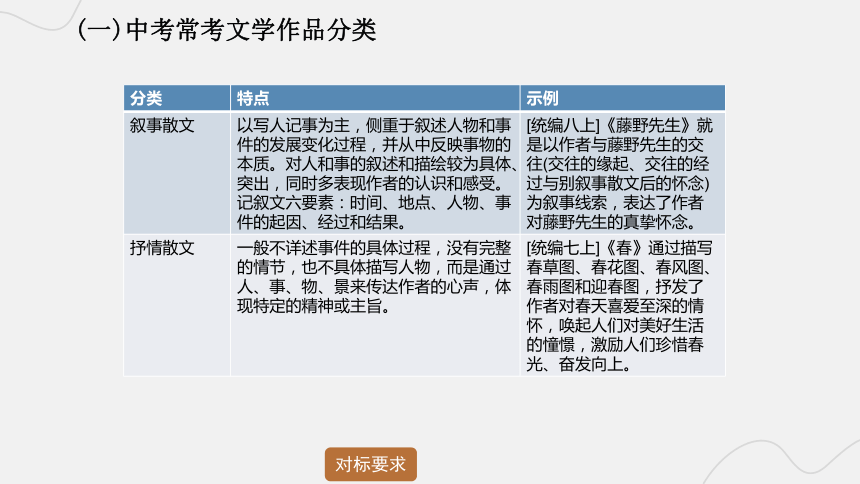

(一)中考常考文学作品分类

分类 特点 示例

叙事散文 以写人记事为主,侧重于叙述人物和事件的发展变化过程,并从中反映事物的本质。对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,同时多表现作者的认识和感受。记叙文六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 [统编八上]《藤野先生》就是以作者与藤野先生的交往(交往的缘起、交往的经过与别叙事散文后的怀念)为叙事线索,表达了作者对藤野先生的真挚怀念。

抒情散文 一般不详述事件的具体过程,没有完整的情节,也不具体描写人物,而是通过人、事、物、景来传达作者的心声,体现特定的精神或主旨。 [统编七上]《春》通过描写春草图、春花图、春风图、春雨图和迎春图,抒发了作者对春天喜爱至深的情怀,唤起人们对美好生活的憧憬,激励人们珍惜春光、奋发向上。

分类 特点 示例

哲理散文 哲理散文一般融抒情性、形象性和哲理性为一体。往往以一件事开头,接着论述道理,最后加以评论总结。 [统编八上]《我为什么而活着》为“总一分一总”结构,作者在第一段直抒胸臆,总结了支配自己一生的主要动力;接着对自己的哲理散文人生追求加以详细解释;最后一段对自己的一生做出总结,他认为这样活是值得的,有意义的。

小说 以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节来反映社会与个人生活的一种体裁。小说三要素:①人物(作用:支撑故事情节,并通过塑造典型人物形象,揭示小说小说主旨);②情节(作用:承上启下;吸引读者;设置悬念;埋下伏笔);③环境(作用:设置背景,帮助理解人物的思想情感和性格)。 [统编九上]《我的叔叔于勒》主要写“我们”一家人在去哲尔赛岛途中,巧遇叔叔于勒的经过,刻画了菲利普夫妇在发现富于勒变成穷于勒时的不同表现和心理。

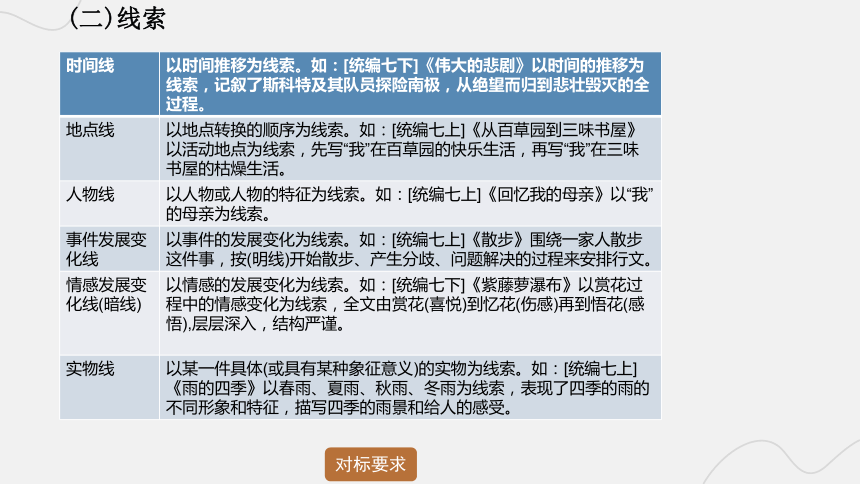

(二)线索

时间线 以时间推移为线索。如:[统编七下]《伟大的悲剧》以时间的推移为线索,记叙了斯科特及其队员探险南极,从绝望而归到悲壮毁灭的全过程。

地点线 以地点转换的顺序为线索。如:[统编七上]《从百草园到三味书屋》以活动地点为线索,先写“我”在百草园的快乐生活,再写“我”在三味书屋的枯燥生活。

人物线 以人物或人物的特征为线索。如:[统编七上]《回忆我的母亲》以“我”的母亲为线索。

事件发展变化线 以事件的发展变化为线索。如:[统编七上]《散步》围绕一家人散步这件事,按(明线)开始散步、产生分歧、问题解决的过程来安排行文。

情感发展变化线(暗线) 以情感的发展变化为线索。如:[统编七下]《紫藤萝瀑布》以赏花过程中的情感变化为线索,全文由赏花(喜悦)到忆花(伤感)再到悟花(感悟),层层深入,结构严谨。

实物线 以某一件具体(或具有某种象征意义)的实物为线索。如:[统编七上]《雨的四季》以春雨、夏雨、秋雨、冬雨为线索,表现了四季的雨的不同形象和特征,描写四季的雨景和给人的感受。

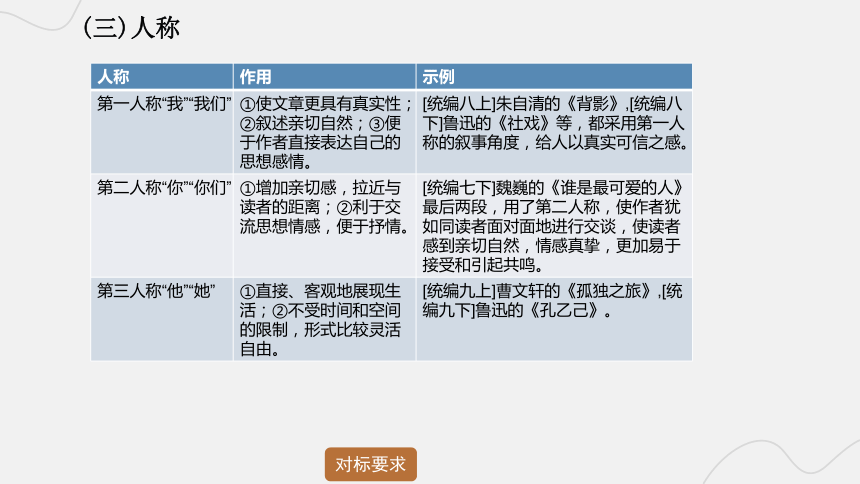

(三)人称

人称 作用 示例

第一人称“我”“我们” ①使文章更具有真实性;②叙述亲切自然;③便于作者直接表达自己的思想感情。 [统编八上]朱自清的《背影》,[统编八下]鲁迅的《社戏》等,都采用第一人称的叙事角度,给人以真实可信之感。

第二人称“你”“你们” ①增加亲切感,拉近与读者的距离;②利于交流思想情感,便于抒情。 [统编七下]魏巍的《谁是最可爱的人》最后两段,用了第二人称,使作者犹如同读者面对面地进行交谈,使读者感到亲切自然,情感真挚,更加易于接受和引起共鸣。

第三人称“他”“她” ①直接、客观地展现生活;②不受时间和空间的限制,形式比较灵活自由。 [统编九上]曹文轩的《孤独之旅》,[统编九下]鲁迅的《孔乙己》。

(四)叙述顺序

插叙 是在顺叙中心事件的过程中插入有关的另一事情的叙述,叙述完后接着顺叙中心事件。插叙的内容是一个片段,不是文章的主要内容。(插叙不在一条线上,至少有2个故事)

作用:①交代了……内容(概括内容);②解释了……的原因;③推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;④对主要情节起补充衬托作用;⑤突出人物性格(形象);⑥突出文章主题;⑦丰富文章内容,使文章情节完整;⑧使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

[统编九上]《故乡》一文,写作者回到故乡见到的闰土,已经不再是他记忆中的少年闰土了,由此而回忆起他与少年闰土在一起的欢乐场景是插叙。

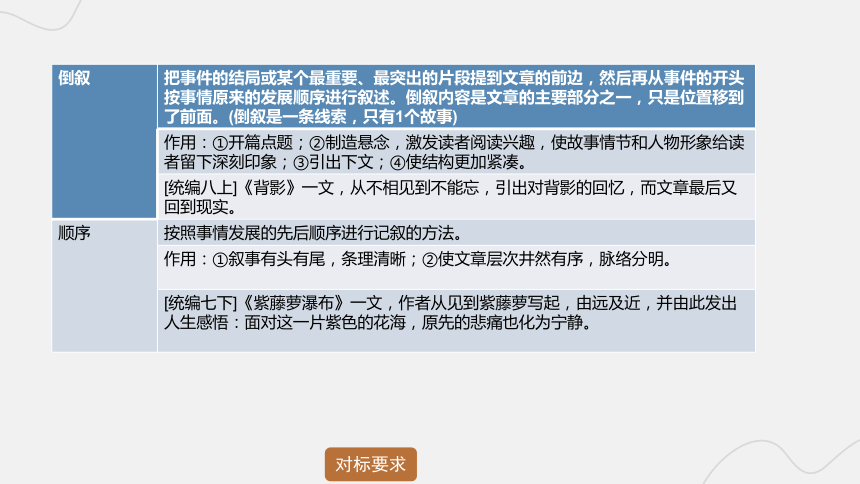

倒叙 把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述。倒叙内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面。(倒叙是一条线索,只有1个故事)

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者阅读兴趣,使故事情节和人物形象给读者留下深刻印象;③引出下文;④使结构更加紧凑。

[统编八上]《背影》一文,从不相见到不能忘,引出对背影的回忆,而文章最后又回到现实。

顺序 按照事情发展的先后顺序进行记叙的方法。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章层次井然有序,脉络分明。

[统编七下]《紫藤萝瀑布》一文,作者从见到紫藤萝写起,由远及近,并由此发出人生感悟:面对这一片紫色的花海,原先的悲痛也化为宁静。

(五)修辞手法

比喻 辨析:甲(本体)如、像、似的、若、犹、好像、仿佛(喻词)乙(喻体)。

作用:①使概括的东西形象化,给人鲜明的印象;②使抽象的事物具体化,便于接受;③使深奥的道理浅显化,让人加深体会。

答题规范:运用比喻的修辞手法,生动形象地描绘了……的情景(特点),抒发(或烘托)了人物……的心情(作用)。

拟人 辨析:把物当作人来写。

作用:①将物人格化,描写形象;②表意丰富,表达生动而有趣。

答题规范:运用拟人的修辞手法,把……拟人化,形象生动地描写了……的情景(或特点),抒发了……的情感。

排比 辨析:三个或三个以上结构和长度均类似、意义相关或相同的句子。

作用:①句式整齐,增强气势;②长于抒情,更有气魄;③叙写透彻,条分缕析。

答题规范:运用排比的修辞手法,句式整齐,有力(强烈)地写出(表达)了……的特点(感情)。

夸张 特征:对事物的形象、特征、作用、程度等做扩大、缩小或超前的描述。

作用:①烘托气氛、加强渲染;②引起联想效果,给读者鲜明而强烈的印象。

答题规范:运用夸张的修辞手法,(突出)表现了……的情感,强调了……的特点。

对偶 特征:字数相等、结构相同的一对短语或句子,表达两个相对应或相近或相同的意思。

作用:①句式整齐,结构一致;②形式优美,音韵和谐;③增强语言的节奏感,使语言节奏明快。

答题规范:运用对偶的修辞手法,句式整齐,形式优美,(突出)表现了……的感情。

反复 特征:同一个词语或句子反复出现。

作用:①多次强调,给人留下深刻的印象;②抒情强烈,富有感染力。

答题规范:运用反复的修辞手法,使人对……印象深刻,(突出)强调了……的心情。

反问/设问 特征:反问是用疑问的形式来表达确定的意思,不需要回答。设问是为突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来,自问自答。

作用:反问:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈。设问:①自问自答,引人注意;②启发思考。

答题规范:反问:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出(强调)了……的特点。设问:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

(六)表达方式

记叙 作者对人物的经历、事件的发展和环境所做的叙述和交代。

描写 用形象生动的语言对人物、事件、环境所做的具体描绘和刻画。

说明 用简明扼要的文字,直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

抒情 表达情思,抒发情感。有直接抒情和间接抒情两种。

议论 指作者在作品中对人物、事件表明自己的态度或看法。

(七)描写方法

1.根据描写内容分类

人物描写 动作描写 又称行动描写,通过肢体动作表现人物的性格和情感。

作用:①反映人物心理;②刻画人物性格特征;③交代人物的身份、地位;④推动情节发展;⑤揭示文章主题。

答题规范:运用了(外貌、语言、心理、动作、神态)描写方法,(生动形象地)写出了……的情形,表现了人物……的心理,刻画了……(人物形象)。

描写神态 对人的面部表情进行详细的刻画。

外貌(肖像)描写 描述人的身材、容貌、衣着、打扮以及仪态等。

心理描写 对处在一定环境下的人物心理活动(内心感受、意向、愿望、思索、思想斗争……)的描写。

语言描写 对人物的独白、对话或几个人物谈话的具体描写。

环境描写 自然环境 对自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等的描写。

作用:①表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②渲染环境,营造气氛;③烘托人物心情(感情);④衬托人物形象;⑤为……做铺垫,推动情节发展;⑥揭示作品主题。

社会环境 指对能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗、民风等的描写。

作用:①交代人物的生存环境;②交代人物的社会关系;③交代作品的时代背景;④为下文人物性格描写做铺垫;⑤推动情节发展,深化作品主题。

2.根据描写角度

正面描写(直接描写) 直接描写人物或事物本身呈现的特征。

作用:写出(或表现)人物特点(如:性格、心理、情感等),给人直接、真实、具体的感受。

侧面描写(间接描写) 从其他人物、事物的描绘、暄染中,烘托所要描写的对象。

作用:①使人物或事件更加突出;②使主题更加含蓄、深刻。

3.常见表现手法

对比 把两种相反的事物或一种事物相对立的两面做对比。

作用:运用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从对比中感觉到……的变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现或突出事物的特点,更好地表现了文章的主题。

示例:[统编九下]《变色龙》中的奥楚蔑洛夫在刚得知狗咬人之事时,一个公正廉洁、执法严明的警察形象呼之欲出。然而之后的多“变”则是对他极大的讽刺,前后形成鲜明对比,更好地表现了文章的主题。

衬托(正衬/反衬) 通过对某一事物的描写来突出主要描写对象的某种物质。

作用:在两相比较中形成反差,让人印象深刻,使文章更具表现力和说服力。

[统编八上]《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生正直热忱、毫无民族偏见的高尚品质。

伏笔 通常只是一两笔,点到为止。比较隐蔽,是“隐性”的,即埋下伏笔。

作用:交代含蓄,使文章内容前后照应,情节衔接严丝合缝。

示例:[统编七上]《猫》中,写第一只猫忽然消瘦,预示其生病和死亡;写第二只猫生性活泼好动,不怕生人,“我们都很为它提心吊胆”,预示它被路人拐走的命运;写第三只猫不招人喜欢,又老爱凝望鸟笼,为其后来的被冤枉埋下伏笔。

照应 某些内容和意思在文章的不同部位上互相关照和呼应。

作用:……与……相互照应,为下文……情节做铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。

示例:[统编八上]《背影》一文中四次写“背影”,三次写“流泪”,反复照应,感情一次比一次抒发得强烈,滚滚热泪既表达了儿子的情感,又衬托出父亲背影形象的感人。

抑扬 先抑后扬(欲扬先抑)手法,指为了肯定某人、事、景、物、先用曲解或嘲讽的态度尽力去贬低或否定它的一种构思技巧和表现手法。

作用:作者的本意是……,突出强调了事物(人物)的……特征,使所表现的人物形象更丰满,更鲜明。

示例:[统编七下]《阿长与《山海经〉》中,作者开始写对阿长“喜欢切切察察”“不许我走动”及“睡觉摆‘大’字”等行为的讨厌,而后面她为“我”买来《山海经》,作者心生敬意。这样欲扬先抑,使描写的人物形象给人意外的惊喜,使人物形象更加真实可感。

象征(托物言志) 通过咏物来抒情,常常借助于某些植物、动物、物品等的一些特征,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了……的情感,增强了文章的表现力。

示例:[统编八上]《白杨礼赞》通过对白杨树的赞美,歌颂了正在坚持抗日战争的北方农民,及其所代表的中华民族质朴、坚强、力求上进的精神。

借景抒情(寓情于景) 把自己要表达的某种感情不是直接抒发而是含蓄地蕴含在对景物的描写之中。

作用:通过描写……(景物),表达了作者……的情感,做到情景交融,带给读者“我中有你,你中有我”的感受,使文章充满诗情画意。

示例:[统编七上]《春》中景物描写细腻而富有情致,将作者殷切而又喜悦的心情表现得淋漓尽致。

考点攻坚

03

一、理解文本内容

考查角度一 全文或段落文意理解

◆真题再现

下面对本文分析有误的一项是 ( )

A.文章对“路亭”的描述,主要围绕着外形特征、实用价值、风貌品质等方面展开。

B.善于写人摹景状物,寥寥数语,勾画白描,形象生动,画面感强,有视觉冲击力。

C.语言有浅显易懂、明白晓畅的特点,如“破费悭囊”“拙于行路”“聊避风雨”等。

D.对路亭的喜爱和赞美,透露出作者关注民生、与普通民众苦乐系于一体的情怀。

C

【方法指导】

一读——通读全文,锁定相关语句;

二找——仔细阅读,挖掘背后信息,把握要点;

三答——做出选择判断或组织语言答题

考查角度二 词、句含义与作用

◆真题再现

1.按要求赏析。

(1)吹一阵凉风,扯一阵闲话,再闲闲地抽一筒旱烟,让生命获得片时的苏息,好再鼓起勇气,继续上路。(赏析加点词)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

连用三个动词,通过触觉、听觉、味觉三个角度,极具画面感地展示了路亭在歇息除倦、抚慰心灵、积蓄能量方面的作用。(意对即可)

2.(2022·长沙)时间本有序,冬去春来。但是,文末作者为何说故乡“冬天未去,春天已经来了”?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

文末说故乡 “冬天未去,春天已经来了”,一是实写,故乡的春天来得早,一些树木早早伸展出了嫩叶;二是表达人们对春天到来的急切心情,暗含着“我”对故乡的无限热爱之情。

【方法指导】

词语含义与作用 句子含义与作用

1.分析词性,明确本义。2.锁定文中位置,文中意。注意词语的修辞义、引申义、双关义等,注意其表达效果。 1.从句中关键词切入,搞清其含义就可推知整句含义。2.从分析句子位置入手:★统领句起总起下文的作用。★过渡句起前后照应,承上启下的作用。★结尾句起总结全文、照应题目(开头)、首尾呼应的作用。3.从分析句子表达入手。适用于在表达上有特色的句子,带有赏析性质,需要还原修辞义或者揭示警策义或者表明双关义。

关键句类型 ★起始句,往往有提示、概括和转承的作用;

★主旨句,揭示文章中心;

★衔接句,有承上启下作用;

★深化句,有画龙点睛和深化、升华主题的作用;

★警示句,含义深刻、耐人寻味,读后能给人启迪;

★矛盾句,从字面上看自相矛盾,但作者寄托了深刻的寓意;

★情感句,凝聚了作者的喜怒哀乐、褒贬扬抑;

★引用句,在文中引用名言名句,表现一定的思想内涵;

★总结句,总结概括,或留有余地,或饱蘸笔墨抒情。此外,反复出现的句子也是重要的句子。

位置 句子的作用 开头 内容 ①交代故事发生的背景、时间、地点、原因等。②开篇点题,点明主旨。③设置悬念,激发读者的阅读兴趣。④奠定全文感情基调。

结构 ①总领全文。②引出下文。③为下文做铺垫。

注:如果开头是环境描写,则有交代故事发生的自然环境和社会背景,渲染气氛,营造氛围,烘托人物心情等作用。 中间 内容 ①推动情节发展。②如果描写的是次要人物,且与文章主要人物在形象和情感上一致,则是正面衬托(或烘托、铺垫);如果不一致,就是反衬。

结构 ①承上启下。②照应前文。③为下文做铺垫。

注:句段在中间需考虑环境描写的作用、情节的作用、插叙的作用。 答题模板:★词语含义或作用——原义+文中义+作用或效果

★句子含义或作用——内容上的作用+结构上的作用

考查角度三 标题含义与作用

◆真题锤炼

(2024·淮南)本文的标题 “走进红旗渠”有哪些含义?

【答案】①走进红旗渠这个地方;

②走进红旗渠的故事;

③走进红旗渠的精神。

【方法指导】

标题含义 标题作用

(1)表层含义:标题的字义、在文中的含义。(2)深层含义:引申义、比喻义、象征义。 ①环境角度:交代时间、地点、环境,点明故事背景,渲染气氛。②情节角度:a.设置悬念。b.贯穿始终,是全文的线索。c.推动(暗示)情节发展。d.衔接照应。e.点明文章的中心事件。③形象角度:突出人物的形象或性格。④主题角度:寄托情感、突出(揭示)主题,对主题的表现起画龙点睛的作用。⑤读者角度:引起读者思考,激发读者的阅读兴趣。⑥表达效果:a.生动形象,含蓄委婉,引人深思。b.富有诗意或文学色彩,营造氛围。

考查角度一 把握全文情感

◆真题再现

二、把握作者情感

1.(2024·张家界)木心先生说:“哲学、文学属于极少数智慧而多情的人,是幸福,是享受。”在汪曾祺笔下,人间草木皆有情。请结合文本内容,探究他的“智慧而多情”。

【答案】略

2.(2023·乌鲁木齐)文中的“我”为什么要去看一看“田野里的那些生灵们” 这表达了“我”怎样的情感和思想

【答案】略

【方法指导】

题型 答题技巧

题型1:某事或某物表达了作者什么感情 ①抓带有明显感彩、心理描写、品质特征的词句。②抓文中的抒情和议论句。③抓主要人物的语言、动作、神情以及心理活动描写,它往往体现了作者的情感倾向。④抓景物描写。托物言志、借景抒情、以景衬情是较为常用的手法。

题型2:本文的主题是什么 或谈谈学习本文后的感受。这也是散文阅读的热门考题,可分为:(1)对描写对象;(2)对人物情感;(3)品味富有表现力的语言;(4)对文章某些内容或形式提出自己的看法和疑问等。可以引用诗文或名言回答此题。 此考点灵活多变,把握的关键是:①能准确读懂原文的含义和作者的思想情感;②要有自己明确的观点或态度,不能模棱两可;③答题时,语言要流畅,不能出病句,语言要有层次。(1)鸟瞰全文。通读全文,明确文中所写的人物、事件、景物,通过对人物、事件和景物的分析,来探求文章的中心思想。(2)抓住中心句。中心句往往点明了全文或段落叙述的主要内容,抓住了中心句就抓住了内容要点。

考查角度二 把握词、句情感

◆真题锤炼

1.(2023·怀化模拟)请体会句子中加点词“埋怨”所表现的深情。

我常常心疼不再年轻的父亲,忍不住埋怨他:“蹬车这么远,还带这些东西,路又不好走,何必非要送来呢,等我们回去再吃也不迟啊!”

2.请根据选文内容,将下面的读后感补充完整。

作者的“所感”是游记的灵魂,也是游记的生命力所在。阅读选文时,我们发现作者两次写到马帮:第⑤段写马帮“走成了峡谷中一道独特的风景”,表达了作者对马帮的A________之情:第②段写“仿佛又见

一队马帮从远处断崖后慢腾腾地走来”,表达了作者对马帮的B_______之情。这就是叶圣陶先生所说的“摄取所见,又不单是写实,处处流露作者的情思”。

【方法指导】

★通过理解关键词语把握主旨情感

1.审清题干,明确题干要求和考查意图。

词语角度把握主题,往往有“内涵”“是什么”“如何理解”“为什么会××”等标志性词语。

2.从词语本义入手,结合句段、全文内容等探究词语的具体指向。

词语本义是什么→在文中指的是什么→从不同角度探究主旨

3.条理清楚,精准表达。“××”一词的意思是……,文中指的是……,抒发了作者……感情/表现了××(人物/某类人)……精神品质/表达了作者对……的感悟。

★通过理解重要句子把握主旨感情

1.审清题干,明确题干设问角度,是理解句子内涵,还是结合语段探究主题,还是结合事件理解文章主旨。

2.针对不同角度,结合文章类型(题材),综合探究文章主旨。

3.大题一般要做到:①分析句子表层含义;②理解句子深层含义;③拓展升华主题思想。

三、赏析写法

考查角度一 描写方法及作用

◆真题再现

(2022·深圳)【季节·语言】“看见的,听到的,闻到的,都有春夏秋冬鲜明的景象和浓郁的气息。”故乡四季的景象与气息在作者的笔下敏感而清晰。请在文章的画线句中,选取一句,并从感官运用的角度对句子进行品析。

【答题模板】判断描写方法+阐述描写对象及特征十表达情感/表现性格特征等

【方法指导】详见“文体知识梳理(七)描写方法表1、表2”。

考查角度二 写作手法及作用

◆真题锤炼

(2022·南京)按要求赏析。

有的点缀田畴广野中间,“前不把村,后不着店”,亭亭玉立,不但使无垠的平原减少单调之感,还便于旅途修长的过客及时小驻。(赏析修辞手法)

【答题模板】判断表现手法+阐述描写对象及特征+表达情感/表现性格特征等。

★考查对象是句子时,往往不设计表现手法,而从修辞、感官等其他较小的角度切入;考查对象为段落、句群或全篇时,大多需要从

表现手法切入。

★表现手法类题目的设问中通常会有“如何表现”“怎样表现”等关键词,或直接点明表现手法。解题时可以从结构安排、选材、文章主旨、写作目的等角度进行分析。

具体步骤如下:

1.审题干,看题干中是否明确指出表现手法。

2.结合文章内容,从文章主旨、写作目的、结构安排、选材等角度分析。

3.根据对文章的理解和对表现手法的分析,总结出答题特点。

【方法指导】详见“文体知识梳理 (五)修辞手法 (七)描写方法 表3”。

考查角度三 表达方式及作用

◆真题锤炼

1.(2023·青岛)根据需要综合运用多种表达方式,是本文的特色。请在记叙、描写、抒情等表达方式中任选两种,以⑦~⑩段为例,具体分析它们各有什么作用。

2. (2022·驻马店)选文和【链接材料二】在表达方式上有什么不同?

【方法指导】

详见“文体知识梳理 (六)表达方式”。

★表达方式包括记叙、描写、议论、说明、抒情,解答该题目时,通常可以从文章主旨、作者情感等角度进行分析。

具体步骤如下:

1.审题干,明确题干要求。看题干中是否给出明确的表达方式,若已给出则直接分析所用的表达方式的作用。若没有给出则提取相关内容进行分析。

2.联系文章主旨、作者情感等分析作用。

3.结合题干,总结出答题要点作答。

谢谢观看

2025年语文中考复习

专题七 文学类文本阅读

模块二 现代文阅读

聚焦中考

01

文学类作品阅读是中考考查的重中之重。中考要求考生具备独立阅读文学类作品的能力,阅读时应该能做到:

1.在通读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容,体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

2.在阅读中了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式。能区分写实作品与虛构作品,了解诗歌、散文、小说、戏剧等文学样式。

3.欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。能对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味作品中富于表现力的语言。

4.阅读关于生活感悟、生活哲理方面的优秀作品,学习思考与表达的方法,结合生活经验和阅读材料,阐述自己的感悟和观点。

5.客观、全面、冷静地思考问题,识别文本隐含的情感、观点、立场,体会作者运用的思维方法,如比较、分析、概括、推理等,尝试对文本进行评价,表达时观点鲜明、证据充分、合乎逻辑。

核心知识点

02

(一)中考常考文学作品分类

分类 特点 示例

叙事散文 以写人记事为主,侧重于叙述人物和事件的发展变化过程,并从中反映事物的本质。对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,同时多表现作者的认识和感受。记叙文六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 [统编八上]《藤野先生》就是以作者与藤野先生的交往(交往的缘起、交往的经过与别叙事散文后的怀念)为叙事线索,表达了作者对藤野先生的真挚怀念。

抒情散文 一般不详述事件的具体过程,没有完整的情节,也不具体描写人物,而是通过人、事、物、景来传达作者的心声,体现特定的精神或主旨。 [统编七上]《春》通过描写春草图、春花图、春风图、春雨图和迎春图,抒发了作者对春天喜爱至深的情怀,唤起人们对美好生活的憧憬,激励人们珍惜春光、奋发向上。

分类 特点 示例

哲理散文 哲理散文一般融抒情性、形象性和哲理性为一体。往往以一件事开头,接着论述道理,最后加以评论总结。 [统编八上]《我为什么而活着》为“总一分一总”结构,作者在第一段直抒胸臆,总结了支配自己一生的主要动力;接着对自己的哲理散文人生追求加以详细解释;最后一段对自己的一生做出总结,他认为这样活是值得的,有意义的。

小说 以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节来反映社会与个人生活的一种体裁。小说三要素:①人物(作用:支撑故事情节,并通过塑造典型人物形象,揭示小说小说主旨);②情节(作用:承上启下;吸引读者;设置悬念;埋下伏笔);③环境(作用:设置背景,帮助理解人物的思想情感和性格)。 [统编九上]《我的叔叔于勒》主要写“我们”一家人在去哲尔赛岛途中,巧遇叔叔于勒的经过,刻画了菲利普夫妇在发现富于勒变成穷于勒时的不同表现和心理。

(二)线索

时间线 以时间推移为线索。如:[统编七下]《伟大的悲剧》以时间的推移为线索,记叙了斯科特及其队员探险南极,从绝望而归到悲壮毁灭的全过程。

地点线 以地点转换的顺序为线索。如:[统编七上]《从百草园到三味书屋》以活动地点为线索,先写“我”在百草园的快乐生活,再写“我”在三味书屋的枯燥生活。

人物线 以人物或人物的特征为线索。如:[统编七上]《回忆我的母亲》以“我”的母亲为线索。

事件发展变化线 以事件的发展变化为线索。如:[统编七上]《散步》围绕一家人散步这件事,按(明线)开始散步、产生分歧、问题解决的过程来安排行文。

情感发展变化线(暗线) 以情感的发展变化为线索。如:[统编七下]《紫藤萝瀑布》以赏花过程中的情感变化为线索,全文由赏花(喜悦)到忆花(伤感)再到悟花(感悟),层层深入,结构严谨。

实物线 以某一件具体(或具有某种象征意义)的实物为线索。如:[统编七上]《雨的四季》以春雨、夏雨、秋雨、冬雨为线索,表现了四季的雨的不同形象和特征,描写四季的雨景和给人的感受。

(三)人称

人称 作用 示例

第一人称“我”“我们” ①使文章更具有真实性;②叙述亲切自然;③便于作者直接表达自己的思想感情。 [统编八上]朱自清的《背影》,[统编八下]鲁迅的《社戏》等,都采用第一人称的叙事角度,给人以真实可信之感。

第二人称“你”“你们” ①增加亲切感,拉近与读者的距离;②利于交流思想情感,便于抒情。 [统编七下]魏巍的《谁是最可爱的人》最后两段,用了第二人称,使作者犹如同读者面对面地进行交谈,使读者感到亲切自然,情感真挚,更加易于接受和引起共鸣。

第三人称“他”“她” ①直接、客观地展现生活;②不受时间和空间的限制,形式比较灵活自由。 [统编九上]曹文轩的《孤独之旅》,[统编九下]鲁迅的《孔乙己》。

(四)叙述顺序

插叙 是在顺叙中心事件的过程中插入有关的另一事情的叙述,叙述完后接着顺叙中心事件。插叙的内容是一个片段,不是文章的主要内容。(插叙不在一条线上,至少有2个故事)

作用:①交代了……内容(概括内容);②解释了……的原因;③推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;④对主要情节起补充衬托作用;⑤突出人物性格(形象);⑥突出文章主题;⑦丰富文章内容,使文章情节完整;⑧使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

[统编九上]《故乡》一文,写作者回到故乡见到的闰土,已经不再是他记忆中的少年闰土了,由此而回忆起他与少年闰土在一起的欢乐场景是插叙。

倒叙 把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述。倒叙内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面。(倒叙是一条线索,只有1个故事)

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者阅读兴趣,使故事情节和人物形象给读者留下深刻印象;③引出下文;④使结构更加紧凑。

[统编八上]《背影》一文,从不相见到不能忘,引出对背影的回忆,而文章最后又回到现实。

顺序 按照事情发展的先后顺序进行记叙的方法。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章层次井然有序,脉络分明。

[统编七下]《紫藤萝瀑布》一文,作者从见到紫藤萝写起,由远及近,并由此发出人生感悟:面对这一片紫色的花海,原先的悲痛也化为宁静。

(五)修辞手法

比喻 辨析:甲(本体)如、像、似的、若、犹、好像、仿佛(喻词)乙(喻体)。

作用:①使概括的东西形象化,给人鲜明的印象;②使抽象的事物具体化,便于接受;③使深奥的道理浅显化,让人加深体会。

答题规范:运用比喻的修辞手法,生动形象地描绘了……的情景(特点),抒发(或烘托)了人物……的心情(作用)。

拟人 辨析:把物当作人来写。

作用:①将物人格化,描写形象;②表意丰富,表达生动而有趣。

答题规范:运用拟人的修辞手法,把……拟人化,形象生动地描写了……的情景(或特点),抒发了……的情感。

排比 辨析:三个或三个以上结构和长度均类似、意义相关或相同的句子。

作用:①句式整齐,增强气势;②长于抒情,更有气魄;③叙写透彻,条分缕析。

答题规范:运用排比的修辞手法,句式整齐,有力(强烈)地写出(表达)了……的特点(感情)。

夸张 特征:对事物的形象、特征、作用、程度等做扩大、缩小或超前的描述。

作用:①烘托气氛、加强渲染;②引起联想效果,给读者鲜明而强烈的印象。

答题规范:运用夸张的修辞手法,(突出)表现了……的情感,强调了……的特点。

对偶 特征:字数相等、结构相同的一对短语或句子,表达两个相对应或相近或相同的意思。

作用:①句式整齐,结构一致;②形式优美,音韵和谐;③增强语言的节奏感,使语言节奏明快。

答题规范:运用对偶的修辞手法,句式整齐,形式优美,(突出)表现了……的感情。

反复 特征:同一个词语或句子反复出现。

作用:①多次强调,给人留下深刻的印象;②抒情强烈,富有感染力。

答题规范:运用反复的修辞手法,使人对……印象深刻,(突出)强调了……的心情。

反问/设问 特征:反问是用疑问的形式来表达确定的意思,不需要回答。设问是为突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来,自问自答。

作用:反问:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈。设问:①自问自答,引人注意;②启发思考。

答题规范:反问:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出(强调)了……的特点。设问:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

(六)表达方式

记叙 作者对人物的经历、事件的发展和环境所做的叙述和交代。

描写 用形象生动的语言对人物、事件、环境所做的具体描绘和刻画。

说明 用简明扼要的文字,直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

抒情 表达情思,抒发情感。有直接抒情和间接抒情两种。

议论 指作者在作品中对人物、事件表明自己的态度或看法。

(七)描写方法

1.根据描写内容分类

人物描写 动作描写 又称行动描写,通过肢体动作表现人物的性格和情感。

作用:①反映人物心理;②刻画人物性格特征;③交代人物的身份、地位;④推动情节发展;⑤揭示文章主题。

答题规范:运用了(外貌、语言、心理、动作、神态)描写方法,(生动形象地)写出了……的情形,表现了人物……的心理,刻画了……(人物形象)。

描写神态 对人的面部表情进行详细的刻画。

外貌(肖像)描写 描述人的身材、容貌、衣着、打扮以及仪态等。

心理描写 对处在一定环境下的人物心理活动(内心感受、意向、愿望、思索、思想斗争……)的描写。

语言描写 对人物的独白、对话或几个人物谈话的具体描写。

环境描写 自然环境 对自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等的描写。

作用:①表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②渲染环境,营造气氛;③烘托人物心情(感情);④衬托人物形象;⑤为……做铺垫,推动情节发展;⑥揭示作品主题。

社会环境 指对能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗、民风等的描写。

作用:①交代人物的生存环境;②交代人物的社会关系;③交代作品的时代背景;④为下文人物性格描写做铺垫;⑤推动情节发展,深化作品主题。

2.根据描写角度

正面描写(直接描写) 直接描写人物或事物本身呈现的特征。

作用:写出(或表现)人物特点(如:性格、心理、情感等),给人直接、真实、具体的感受。

侧面描写(间接描写) 从其他人物、事物的描绘、暄染中,烘托所要描写的对象。

作用:①使人物或事件更加突出;②使主题更加含蓄、深刻。

3.常见表现手法

对比 把两种相反的事物或一种事物相对立的两面做对比。

作用:运用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从对比中感觉到……的变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现或突出事物的特点,更好地表现了文章的主题。

示例:[统编九下]《变色龙》中的奥楚蔑洛夫在刚得知狗咬人之事时,一个公正廉洁、执法严明的警察形象呼之欲出。然而之后的多“变”则是对他极大的讽刺,前后形成鲜明对比,更好地表现了文章的主题。

衬托(正衬/反衬) 通过对某一事物的描写来突出主要描写对象的某种物质。

作用:在两相比较中形成反差,让人印象深刻,使文章更具表现力和说服力。

[统编八上]《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生正直热忱、毫无民族偏见的高尚品质。

伏笔 通常只是一两笔,点到为止。比较隐蔽,是“隐性”的,即埋下伏笔。

作用:交代含蓄,使文章内容前后照应,情节衔接严丝合缝。

示例:[统编七上]《猫》中,写第一只猫忽然消瘦,预示其生病和死亡;写第二只猫生性活泼好动,不怕生人,“我们都很为它提心吊胆”,预示它被路人拐走的命运;写第三只猫不招人喜欢,又老爱凝望鸟笼,为其后来的被冤枉埋下伏笔。

照应 某些内容和意思在文章的不同部位上互相关照和呼应。

作用:……与……相互照应,为下文……情节做铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。

示例:[统编八上]《背影》一文中四次写“背影”,三次写“流泪”,反复照应,感情一次比一次抒发得强烈,滚滚热泪既表达了儿子的情感,又衬托出父亲背影形象的感人。

抑扬 先抑后扬(欲扬先抑)手法,指为了肯定某人、事、景、物、先用曲解或嘲讽的态度尽力去贬低或否定它的一种构思技巧和表现手法。

作用:作者的本意是……,突出强调了事物(人物)的……特征,使所表现的人物形象更丰满,更鲜明。

示例:[统编七下]《阿长与《山海经〉》中,作者开始写对阿长“喜欢切切察察”“不许我走动”及“睡觉摆‘大’字”等行为的讨厌,而后面她为“我”买来《山海经》,作者心生敬意。这样欲扬先抑,使描写的人物形象给人意外的惊喜,使人物形象更加真实可感。

象征(托物言志) 通过咏物来抒情,常常借助于某些植物、动物、物品等的一些特征,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了……的情感,增强了文章的表现力。

示例:[统编八上]《白杨礼赞》通过对白杨树的赞美,歌颂了正在坚持抗日战争的北方农民,及其所代表的中华民族质朴、坚强、力求上进的精神。

借景抒情(寓情于景) 把自己要表达的某种感情不是直接抒发而是含蓄地蕴含在对景物的描写之中。

作用:通过描写……(景物),表达了作者……的情感,做到情景交融,带给读者“我中有你,你中有我”的感受,使文章充满诗情画意。

示例:[统编七上]《春》中景物描写细腻而富有情致,将作者殷切而又喜悦的心情表现得淋漓尽致。

考点攻坚

03

一、理解文本内容

考查角度一 全文或段落文意理解

◆真题再现

下面对本文分析有误的一项是 ( )

A.文章对“路亭”的描述,主要围绕着外形特征、实用价值、风貌品质等方面展开。

B.善于写人摹景状物,寥寥数语,勾画白描,形象生动,画面感强,有视觉冲击力。

C.语言有浅显易懂、明白晓畅的特点,如“破费悭囊”“拙于行路”“聊避风雨”等。

D.对路亭的喜爱和赞美,透露出作者关注民生、与普通民众苦乐系于一体的情怀。

C

【方法指导】

一读——通读全文,锁定相关语句;

二找——仔细阅读,挖掘背后信息,把握要点;

三答——做出选择判断或组织语言答题

考查角度二 词、句含义与作用

◆真题再现

1.按要求赏析。

(1)吹一阵凉风,扯一阵闲话,再闲闲地抽一筒旱烟,让生命获得片时的苏息,好再鼓起勇气,继续上路。(赏析加点词)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

连用三个动词,通过触觉、听觉、味觉三个角度,极具画面感地展示了路亭在歇息除倦、抚慰心灵、积蓄能量方面的作用。(意对即可)

2.(2022·长沙)时间本有序,冬去春来。但是,文末作者为何说故乡“冬天未去,春天已经来了”?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

文末说故乡 “冬天未去,春天已经来了”,一是实写,故乡的春天来得早,一些树木早早伸展出了嫩叶;二是表达人们对春天到来的急切心情,暗含着“我”对故乡的无限热爱之情。

【方法指导】

词语含义与作用 句子含义与作用

1.分析词性,明确本义。2.锁定文中位置,文中意。注意词语的修辞义、引申义、双关义等,注意其表达效果。 1.从句中关键词切入,搞清其含义就可推知整句含义。2.从分析句子位置入手:★统领句起总起下文的作用。★过渡句起前后照应,承上启下的作用。★结尾句起总结全文、照应题目(开头)、首尾呼应的作用。3.从分析句子表达入手。适用于在表达上有特色的句子,带有赏析性质,需要还原修辞义或者揭示警策义或者表明双关义。

关键句类型 ★起始句,往往有提示、概括和转承的作用;

★主旨句,揭示文章中心;

★衔接句,有承上启下作用;

★深化句,有画龙点睛和深化、升华主题的作用;

★警示句,含义深刻、耐人寻味,读后能给人启迪;

★矛盾句,从字面上看自相矛盾,但作者寄托了深刻的寓意;

★情感句,凝聚了作者的喜怒哀乐、褒贬扬抑;

★引用句,在文中引用名言名句,表现一定的思想内涵;

★总结句,总结概括,或留有余地,或饱蘸笔墨抒情。此外,反复出现的句子也是重要的句子。

位置 句子的作用 开头 内容 ①交代故事发生的背景、时间、地点、原因等。②开篇点题,点明主旨。③设置悬念,激发读者的阅读兴趣。④奠定全文感情基调。

结构 ①总领全文。②引出下文。③为下文做铺垫。

注:如果开头是环境描写,则有交代故事发生的自然环境和社会背景,渲染气氛,营造氛围,烘托人物心情等作用。 中间 内容 ①推动情节发展。②如果描写的是次要人物,且与文章主要人物在形象和情感上一致,则是正面衬托(或烘托、铺垫);如果不一致,就是反衬。

结构 ①承上启下。②照应前文。③为下文做铺垫。

注:句段在中间需考虑环境描写的作用、情节的作用、插叙的作用。 答题模板:★词语含义或作用——原义+文中义+作用或效果

★句子含义或作用——内容上的作用+结构上的作用

考查角度三 标题含义与作用

◆真题锤炼

(2024·淮南)本文的标题 “走进红旗渠”有哪些含义?

【答案】①走进红旗渠这个地方;

②走进红旗渠的故事;

③走进红旗渠的精神。

【方法指导】

标题含义 标题作用

(1)表层含义:标题的字义、在文中的含义。(2)深层含义:引申义、比喻义、象征义。 ①环境角度:交代时间、地点、环境,点明故事背景,渲染气氛。②情节角度:a.设置悬念。b.贯穿始终,是全文的线索。c.推动(暗示)情节发展。d.衔接照应。e.点明文章的中心事件。③形象角度:突出人物的形象或性格。④主题角度:寄托情感、突出(揭示)主题,对主题的表现起画龙点睛的作用。⑤读者角度:引起读者思考,激发读者的阅读兴趣。⑥表达效果:a.生动形象,含蓄委婉,引人深思。b.富有诗意或文学色彩,营造氛围。

考查角度一 把握全文情感

◆真题再现

二、把握作者情感

1.(2024·张家界)木心先生说:“哲学、文学属于极少数智慧而多情的人,是幸福,是享受。”在汪曾祺笔下,人间草木皆有情。请结合文本内容,探究他的“智慧而多情”。

【答案】略

2.(2023·乌鲁木齐)文中的“我”为什么要去看一看“田野里的那些生灵们” 这表达了“我”怎样的情感和思想

【答案】略

【方法指导】

题型 答题技巧

题型1:某事或某物表达了作者什么感情 ①抓带有明显感彩、心理描写、品质特征的词句。②抓文中的抒情和议论句。③抓主要人物的语言、动作、神情以及心理活动描写,它往往体现了作者的情感倾向。④抓景物描写。托物言志、借景抒情、以景衬情是较为常用的手法。

题型2:本文的主题是什么 或谈谈学习本文后的感受。这也是散文阅读的热门考题,可分为:(1)对描写对象;(2)对人物情感;(3)品味富有表现力的语言;(4)对文章某些内容或形式提出自己的看法和疑问等。可以引用诗文或名言回答此题。 此考点灵活多变,把握的关键是:①能准确读懂原文的含义和作者的思想情感;②要有自己明确的观点或态度,不能模棱两可;③答题时,语言要流畅,不能出病句,语言要有层次。(1)鸟瞰全文。通读全文,明确文中所写的人物、事件、景物,通过对人物、事件和景物的分析,来探求文章的中心思想。(2)抓住中心句。中心句往往点明了全文或段落叙述的主要内容,抓住了中心句就抓住了内容要点。

考查角度二 把握词、句情感

◆真题锤炼

1.(2023·怀化模拟)请体会句子中加点词“埋怨”所表现的深情。

我常常心疼不再年轻的父亲,忍不住埋怨他:“蹬车这么远,还带这些东西,路又不好走,何必非要送来呢,等我们回去再吃也不迟啊!”

2.请根据选文内容,将下面的读后感补充完整。

作者的“所感”是游记的灵魂,也是游记的生命力所在。阅读选文时,我们发现作者两次写到马帮:第⑤段写马帮“走成了峡谷中一道独特的风景”,表达了作者对马帮的A________之情:第②段写“仿佛又见

一队马帮从远处断崖后慢腾腾地走来”,表达了作者对马帮的B_______之情。这就是叶圣陶先生所说的“摄取所见,又不单是写实,处处流露作者的情思”。

【方法指导】

★通过理解关键词语把握主旨情感

1.审清题干,明确题干要求和考查意图。

词语角度把握主题,往往有“内涵”“是什么”“如何理解”“为什么会××”等标志性词语。

2.从词语本义入手,结合句段、全文内容等探究词语的具体指向。

词语本义是什么→在文中指的是什么→从不同角度探究主旨

3.条理清楚,精准表达。“××”一词的意思是……,文中指的是……,抒发了作者……感情/表现了××(人物/某类人)……精神品质/表达了作者对……的感悟。

★通过理解重要句子把握主旨感情

1.审清题干,明确题干设问角度,是理解句子内涵,还是结合语段探究主题,还是结合事件理解文章主旨。

2.针对不同角度,结合文章类型(题材),综合探究文章主旨。

3.大题一般要做到:①分析句子表层含义;②理解句子深层含义;③拓展升华主题思想。

三、赏析写法

考查角度一 描写方法及作用

◆真题再现

(2022·深圳)【季节·语言】“看见的,听到的,闻到的,都有春夏秋冬鲜明的景象和浓郁的气息。”故乡四季的景象与气息在作者的笔下敏感而清晰。请在文章的画线句中,选取一句,并从感官运用的角度对句子进行品析。

【答题模板】判断描写方法+阐述描写对象及特征十表达情感/表现性格特征等

【方法指导】详见“文体知识梳理(七)描写方法表1、表2”。

考查角度二 写作手法及作用

◆真题锤炼

(2022·南京)按要求赏析。

有的点缀田畴广野中间,“前不把村,后不着店”,亭亭玉立,不但使无垠的平原减少单调之感,还便于旅途修长的过客及时小驻。(赏析修辞手法)

【答题模板】判断表现手法+阐述描写对象及特征+表达情感/表现性格特征等。

★考查对象是句子时,往往不设计表现手法,而从修辞、感官等其他较小的角度切入;考查对象为段落、句群或全篇时,大多需要从

表现手法切入。

★表现手法类题目的设问中通常会有“如何表现”“怎样表现”等关键词,或直接点明表现手法。解题时可以从结构安排、选材、文章主旨、写作目的等角度进行分析。

具体步骤如下:

1.审题干,看题干中是否明确指出表现手法。

2.结合文章内容,从文章主旨、写作目的、结构安排、选材等角度分析。

3.根据对文章的理解和对表现手法的分析,总结出答题特点。

【方法指导】详见“文体知识梳理 (五)修辞手法 (七)描写方法 表3”。

考查角度三 表达方式及作用

◆真题锤炼

1.(2023·青岛)根据需要综合运用多种表达方式,是本文的特色。请在记叙、描写、抒情等表达方式中任选两种,以⑦~⑩段为例,具体分析它们各有什么作用。

2. (2022·驻马店)选文和【链接材料二】在表达方式上有什么不同?

【方法指导】

详见“文体知识梳理 (六)表达方式”。

★表达方式包括记叙、描写、议论、说明、抒情,解答该题目时,通常可以从文章主旨、作者情感等角度进行分析。

具体步骤如下:

1.审题干,明确题干要求。看题干中是否给出明确的表达方式,若已给出则直接分析所用的表达方式的作用。若没有给出则提取相关内容进行分析。

2.联系文章主旨、作者情感等分析作用。

3.结合题干,总结出答题要点作答。

谢谢观看