北京东直门中学2025年中考语文二轮复习模块二 现代文阅读专题七 文学类文本阅读(二) 课件 (共66张PPT)

文档属性

| 名称 | 北京东直门中学2025年中考语文二轮复习模块二 现代文阅读专题七 文学类文本阅读(二) 课件 (共66张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 40.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 21:54:53 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

2025年语文中考复习

专题七 文学类文本阅读(二)

模块二 现代文阅读

核心知识点

01

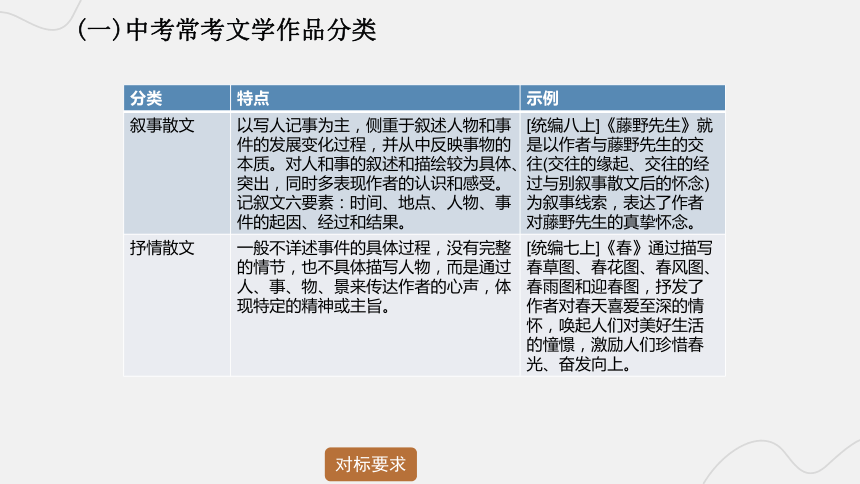

(一)中考常考文学作品分类

分类 特点 示例

叙事散文 以写人记事为主,侧重于叙述人物和事件的发展变化过程,并从中反映事物的本质。对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,同时多表现作者的认识和感受。记叙文六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 [统编八上]《藤野先生》就是以作者与藤野先生的交往(交往的缘起、交往的经过与别叙事散文后的怀念)为叙事线索,表达了作者对藤野先生的真挚怀念。

抒情散文 一般不详述事件的具体过程,没有完整的情节,也不具体描写人物,而是通过人、事、物、景来传达作者的心声,体现特定的精神或主旨。 [统编七上]《春》通过描写春草图、春花图、春风图、春雨图和迎春图,抒发了作者对春天喜爱至深的情怀,唤起人们对美好生活的憧憬,激励人们珍惜春光、奋发向上。

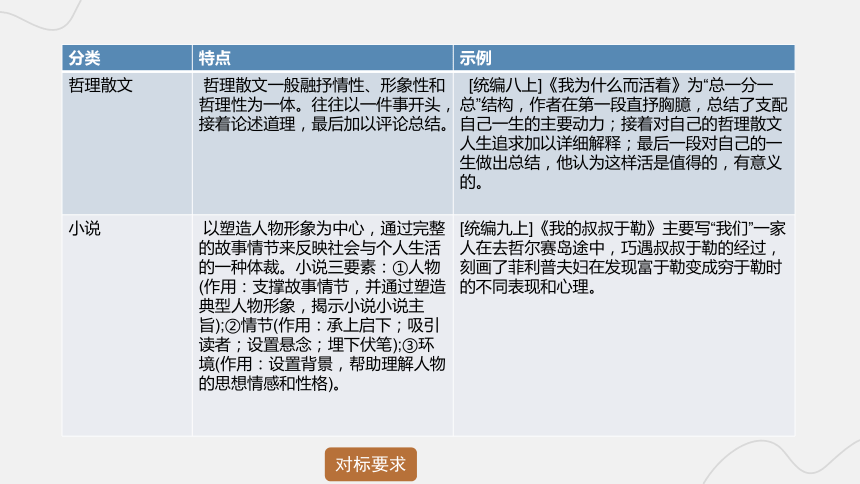

分类 特点 示例

哲理散文 哲理散文一般融抒情性、形象性和哲理性为一体。往往以一件事开头,接着论述道理,最后加以评论总结。 [统编八上]《我为什么而活着》为“总一分一总”结构,作者在第一段直抒胸臆,总结了支配自己一生的主要动力;接着对自己的哲理散文人生追求加以详细解释;最后一段对自己的一生做出总结,他认为这样活是值得的,有意义的。

小说 以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节来反映社会与个人生活的一种体裁。小说三要素:①人物(作用:支撑故事情节,并通过塑造典型人物形象,揭示小说小说主旨);②情节(作用:承上启下;吸引读者;设置悬念;埋下伏笔);③环境(作用:设置背景,帮助理解人物的思想情感和性格)。 [统编九上]《我的叔叔于勒》主要写“我们”一家人在去哲尔赛岛途中,巧遇叔叔于勒的经过,刻画了菲利普夫妇在发现富于勒变成穷于勒时的不同表现和心理。

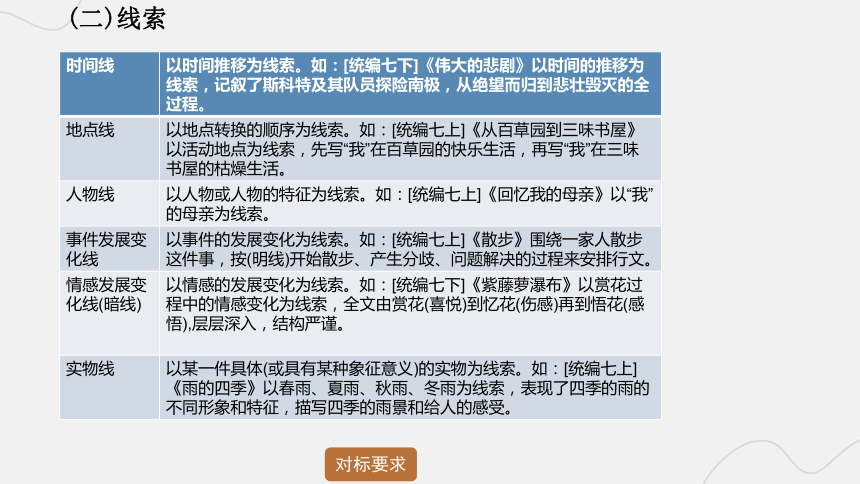

(二)线索

时间线 以时间推移为线索。如:[统编七下]《伟大的悲剧》以时间的推移为线索,记叙了斯科特及其队员探险南极,从绝望而归到悲壮毁灭的全过程。

地点线 以地点转换的顺序为线索。如:[统编七上]《从百草园到三味书屋》以活动地点为线索,先写“我”在百草园的快乐生活,再写“我”在三味书屋的枯燥生活。

人物线 以人物或人物的特征为线索。如:[统编七上]《回忆我的母亲》以“我”的母亲为线索。

事件发展变化线 以事件的发展变化为线索。如:[统编七上]《散步》围绕一家人散步这件事,按(明线)开始散步、产生分歧、问题解决的过程来安排行文。

情感发展变化线(暗线) 以情感的发展变化为线索。如:[统编七下]《紫藤萝瀑布》以赏花过程中的情感变化为线索,全文由赏花(喜悦)到忆花(伤感)再到悟花(感悟),层层深入,结构严谨。

实物线 以某一件具体(或具有某种象征意义)的实物为线索。如:[统编七上]《雨的四季》以春雨、夏雨、秋雨、冬雨为线索,表现了四季的雨的不同形象和特征,描写四季的雨景和给人的感受。

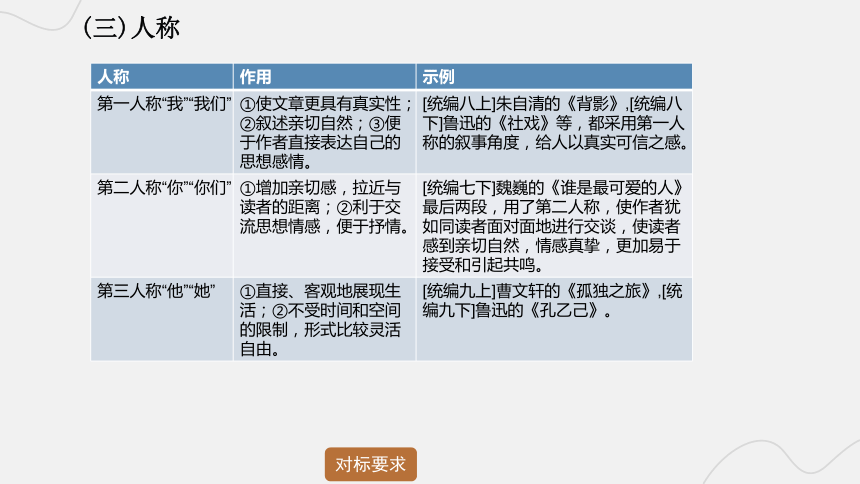

(三)人称

人称 作用 示例

第一人称“我”“我们” ①使文章更具有真实性;②叙述亲切自然;③便于作者直接表达自己的思想感情。 [统编八上]朱自清的《背影》,[统编八下]鲁迅的《社戏》等,都采用第一人称的叙事角度,给人以真实可信之感。

第二人称“你”“你们” ①增加亲切感,拉近与读者的距离;②利于交流思想情感,便于抒情。 [统编七下]魏巍的《谁是最可爱的人》最后两段,用了第二人称,使作者犹如同读者面对面地进行交谈,使读者感到亲切自然,情感真挚,更加易于接受和引起共鸣。

第三人称“他”“她” ①直接、客观地展现生活;②不受时间和空间的限制,形式比较灵活自由。 [统编九上]曹文轩的《孤独之旅》,[统编九下]鲁迅的《孔乙己》。

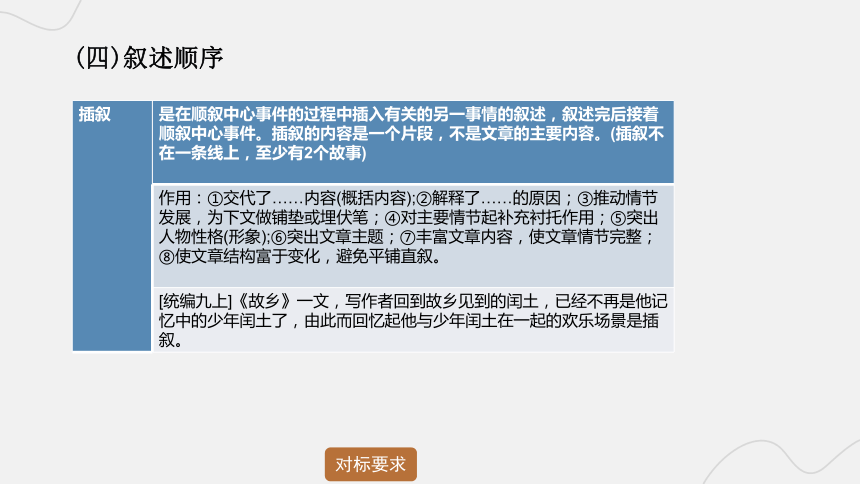

(四)叙述顺序

插叙 是在顺叙中心事件的过程中插入有关的另一事情的叙述,叙述完后接着顺叙中心事件。插叙的内容是一个片段,不是文章的主要内容。(插叙不在一条线上,至少有2个故事)

作用:①交代了……内容(概括内容);②解释了……的原因;③推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;④对主要情节起补充衬托作用;⑤突出人物性格(形象);⑥突出文章主题;⑦丰富文章内容,使文章情节完整;⑧使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

[统编九上]《故乡》一文,写作者回到故乡见到的闰土,已经不再是他记忆中的少年闰土了,由此而回忆起他与少年闰土在一起的欢乐场景是插叙。

倒叙 把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述。倒叙内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面。(倒叙是一条线索,只有1个故事)

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者阅读兴趣,使故事情节和人物形象给读者留下深刻印象;③引出下文;④使结构更加紧凑。

[统编八上]《背影》一文,从不相见到不能忘,引出对背影的回忆,而文章最后又回到现实。

顺序 按照事情发展的先后顺序进行记叙的方法。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章层次井然有序,脉络分明。

[统编七下]《紫藤萝瀑布》一文,作者从见到紫藤萝写起,由远及近,并由此发出人生感悟:面对这一片紫色的花海,原先的悲痛也化为宁静。

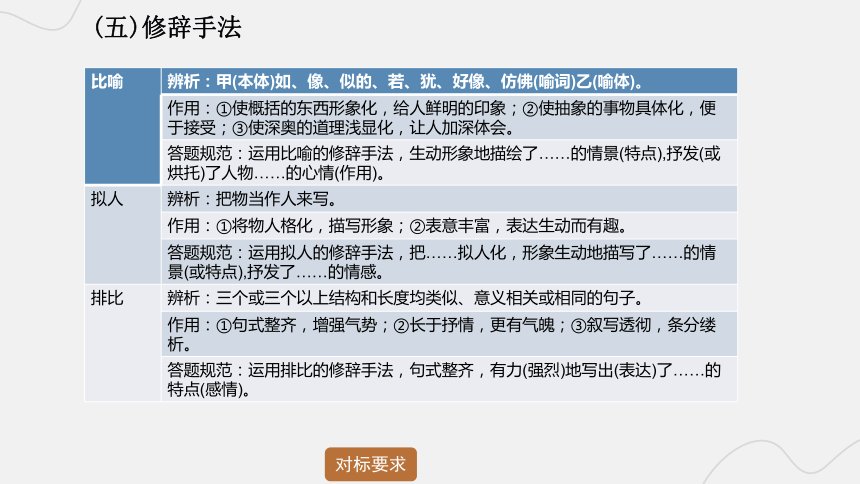

(五)修辞手法

比喻 辨析:甲(本体)如、像、似的、若、犹、好像、仿佛(喻词)乙(喻体)。

作用:①使概括的东西形象化,给人鲜明的印象;②使抽象的事物具体化,便于接受;③使深奥的道理浅显化,让人加深体会。

答题规范:运用比喻的修辞手法,生动形象地描绘了……的情景(特点),抒发(或烘托)了人物……的心情(作用)。

拟人 辨析:把物当作人来写。

作用:①将物人格化,描写形象;②表意丰富,表达生动而有趣。

答题规范:运用拟人的修辞手法,把……拟人化,形象生动地描写了……的情景(或特点),抒发了……的情感。

排比 辨析:三个或三个以上结构和长度均类似、意义相关或相同的句子。

作用:①句式整齐,增强气势;②长于抒情,更有气魄;③叙写透彻,条分缕析。

答题规范:运用排比的修辞手法,句式整齐,有力(强烈)地写出(表达)了……的特点(感情)。

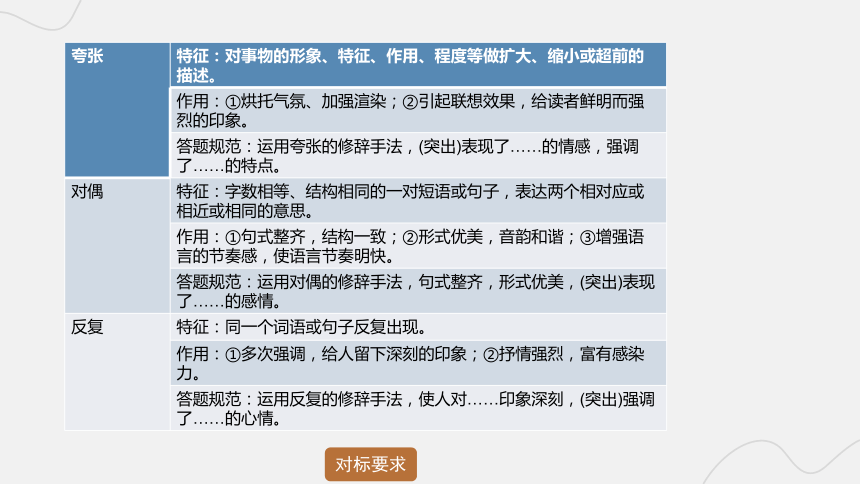

夸张 特征:对事物的形象、特征、作用、程度等做扩大、缩小或超前的描述。

作用:①烘托气氛、加强渲染;②引起联想效果,给读者鲜明而强烈的印象。

答题规范:运用夸张的修辞手法,(突出)表现了……的情感,强调了……的特点。

对偶 特征:字数相等、结构相同的一对短语或句子,表达两个相对应或相近或相同的意思。

作用:①句式整齐,结构一致;②形式优美,音韵和谐;③增强语言的节奏感,使语言节奏明快。

答题规范:运用对偶的修辞手法,句式整齐,形式优美,(突出)表现了……的感情。

反复 特征:同一个词语或句子反复出现。

作用:①多次强调,给人留下深刻的印象;②抒情强烈,富有感染力。

答题规范:运用反复的修辞手法,使人对……印象深刻,(突出)强调了……的心情。

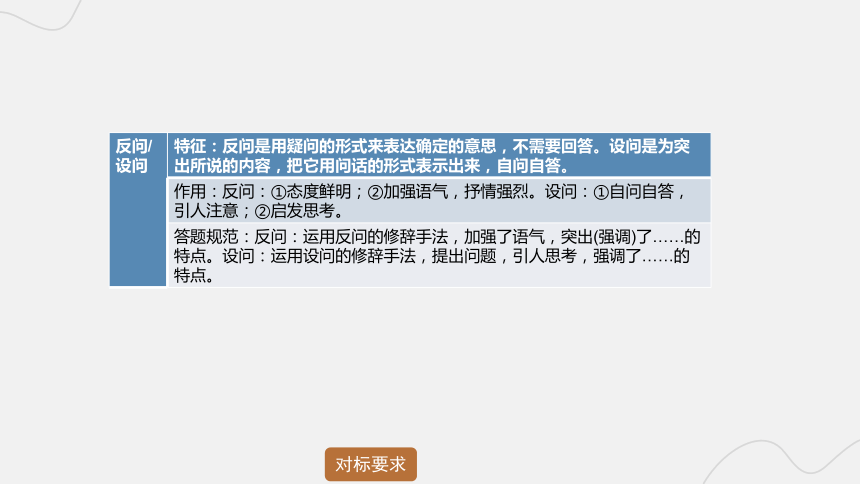

反问/设问 特征:反问是用疑问的形式来表达确定的意思,不需要回答。设问是为突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来,自问自答。

作用:反问:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈。设问:①自问自答,引人注意;②启发思考。

答题规范:反问:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出(强调)了……的特点。设问:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

(六)表达方式

记叙 作者对人物的经历、事件的发展和环境所做的叙述和交代。

描写 用形象生动的语言对人物、事件、环境所做的具体描绘和刻画。

说明 用简明扼要的文字,直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

抒情 表达情思,抒发情感。有直接抒情和间接抒情两种。

议论 指作者在作品中对人物、事件表明自己的态度或看法。

(七)描写方法

1.根据描写内容分类

人物描写 动作描写 又称行动描写,通过肢体动作表现人物的性格和情感。

作用:①反映人物心理;②刻画人物性格特征;③交代人物的身份、地位;④推动情节发展;⑤揭示文章主题。

答题规范:运用了(外貌、语言、心理、动作、神态)描写方法,(生动形象地)写出了……的情形,表现了人物……的心理,刻画了……(人物形象)。

描写神态 对人的面部表情进行详细的刻画。

外貌(肖像)描写 描述人的身材、容貌、衣着、打扮以及仪态等。

心理描写 对处在一定环境下的人物心理活动(内心感受、意向、愿望、思索、思想斗争……)的描写。

语言描写 对人物的独白、对话或几个人物谈话的具体描写。

环境描写 自然环境 对自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等的描写。

作用:①表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②渲染环境,营造气氛;③烘托人物心情(感情);④衬托人物形象;⑤为……做铺垫,推动情节发展;⑥揭示作品主题。

社会环境 指对能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗、民风等的描写。

作用:①交代人物的生存环境;②交代人物的社会关系;③交代作品的时代背景;④为下文人物性格描写做铺垫;⑤推动情节发展,深化作品主题。

2.根据描写角度

正面描写(直接描写) 直接描写人物或事物本身呈现的特征。

作用:写出(或表现)人物特点(如:性格、心理、情感等),给人直接、真实、具体的感受。

侧面描写(间接描写) 从其他人物、事物的描绘、暄染中,烘托所要描写的对象。

作用:①使人物或事件更加突出;②使主题更加含蓄、深刻。

3.常见表现手法

对比 把两种相反的事物或一种事物相对立的两面做对比。

作用:运用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从对比中感觉到……的变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现或突出事物的特点,更好地表现了文章的主题。

示例:[统编九下]《变色龙》中的奥楚蔑洛夫在刚得知狗咬人之事时,一个公正廉洁、执法严明的警察形象呼之欲出。然而之后的多“变”则是对他极大的讽刺,前后形成鲜明对比,更好地表现了文章的主题。

衬托(正衬/反衬) 通过对某一事物的描写来突出主要描写对象的某种物质。

作用:在两相比较中形成反差,让人印象深刻,使文章更具表现力和说服力。

[统编八上]《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生正直热忱、毫无民族偏见的高尚品质。

伏笔 通常只是一两笔,点到为止。比较隐蔽,是“隐性”的,即埋下伏笔。

作用:交代含蓄,使文章内容前后照应,情节衔接严丝合缝。

示例:[统编七上]《猫》中,写第一只猫忽然消瘦,预示其生病和死亡;写第二只猫生性活泼好动,不怕生人,“我们都很为它提心吊胆”,预示它被路人拐走的命运;写第三只猫不招人喜欢,又老爱凝望鸟笼,为其后来的被冤枉埋下伏笔。

照应 某些内容和意思在文章的不同部位上互相关照和呼应。

作用:……与……相互照应,为下文……情节做铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。

示例:[统编八上]《背影》一文中四次写“背影”,三次写“流泪”,反复照应,感情一次比一次抒发得强烈,滚滚热泪既表达了儿子的情感,又衬托出父亲背影形象的感人。

抑扬 先抑后扬(欲扬先抑)手法,指为了肯定某人、事、景、物、先用曲解或嘲讽的态度尽力去贬低或否定它的一种构思技巧和表现手法。

作用:作者的本意是……,突出强调了事物(人物)的……特征,使所表现的人物形象更丰满,更鲜明。

示例:[统编七下]《阿长与《山海经〉》中,作者开始写对阿长“喜欢切切察察”“不许我走动”及“睡觉摆‘大’字”等行为的讨厌,而后面她为“我”买来《山海经》,作者心生敬意。这样欲扬先抑,使描写的人物形象给人意外的惊喜,使人物形象更加真实可感。

象征(托物言志) 通过咏物来抒情,常常借助于某些植物、动物、物品等的一些特征,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了……的情感,增强了文章的表现力。

示例:[统编八上]《白杨礼赞》通过对白杨树的赞美,歌颂了正在坚持抗日战争的北方农民,及其所代表的中华民族质朴、坚强、力求上进的精神。

借景抒情(寓情于景) 把自己要表达的某种感情不是直接抒发而是含蓄地蕴含在对景物的描写之中。

作用:通过描写……(景物),表达了作者……的情感,做到情景交融,带给读者“我中有你,你中有我”的感受,使文章充满诗情画意。

示例:[统编七上]《春》中景物描写细腻而富有情致,将作者殷切而又喜悦的心情表现得淋漓尽致。

考点攻坚

02

四、把握人物形象

考查角度 概括分析人物形象

◆真题锤炼

1.(2023·徐州)老邹在本文中有着重要作用,请简要分析。

2.(2024·重庆)请简要概括文中父亲的形象。(至少答两点) 【方法指导】

分析人物形象要注意以下几点:

1.需联系全文,不可脱离原文架空分析;

2.需建立在人物的所做、所思的基础上,联系人物言行来分析;

3.需要注意多角度分析,因为一个人物的特点往往不止一个方面;

4.用语一般力求精练,可多用四字短语。

解答此类题目可从以下角度入手:

(1)从小说中交代的人物身份、地位、经历、教养等方面入手。因为这些直接决定人物的言行,影响人物的性格。

(2)从塑造人物形象的方法入手。通过小说对人物的外貌、动作,语言,心理以及正面和侧面等描写进行分析,概括出人物的性格特征。

(3)从分析情节入手,把握人物的性格特征。从整体到部分,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格,因为人物的性格是通过完整的故事情节,在矛盾的冲突中展现出来的。

(4)从分析环境入手,探究人物命运及其思想性格之所以如此的社会原因。

首先,人物的成长变化、人物性格的形成与社会环境有着密不可分的关系。什么样的典型环境塑造什么样的典型性格。

其次,小说里的人物都是在一定的背景下活动的,因此,分析人物形象,还要联系人物活动的社会历史背景。

(5)从作者的议论和评价或者作品中其他人物对他的评价入手。如 《故乡》中离开故乡时,“我”的感受,即可获知人物性格。

题型 答题格式

分析人物形象 【解题思路】一“画”:画出文中描写人物语言、动作、神态、心理等句子,或者找出与人物相关的事件。二“析”:人物描写以及事件表现出的人物特点或品质。三“答”:分析人物特点+事件分析【答题规范】××是一个……的人,从文中××件事可以看出。

题型 答题格式 次要人物的作用 概括内容 概括围绕次要人物写了(或交代)……内容。

情节或结构作用 ①为下文……情节或塑造人物形象做铺垫;②推动故事情节发展;③制造情节波澜;④充当线索人物等。

人物关系 ①从侧面烘托主要人物;②通过对比,突出主要人物。

题型 答题格式 小说中“我”的作用 讲述故事 故事是由“我”叙述出来的,真实可信。

推进情节 “我”是事件的参与者,由于“我”的缘故,情节得以发展变化;推动故事情节发展。

衬托人物 小说主人公的性格,由于“我”的存在而更加鲜明,衬托或侧面烘托主要人物。

线索人物 “我”作为文章的叙事线索,贯穿全篇,使文章情节集中,脉络清晰。

主题思想 见证了……的主题。

题型 答题格式 区分主次人物 从标题看 主要写了……事,主要写了哪一个人物。

从主题看 主要人物做……事,体现了……主题思想。

从行文笔墨看 围绕主要人物写了哪些事件;从主要人物起笔或收束全文;主要人物贯穿全文,推动故事情节发展。

从人物关系看 次要人物衬托了主要人物,突出了主要人物……品质。

从写作视角看 故事是从哪个人物的视角来写的。

五、分析结构作用

考查角度一 线索梳理

◆真题再现

1.(2024·合肥)选文以 为线索,叙写作者游览珠海、横波 、到访深圳的经历。

2.(2021·衡水)“他说:跟我来。”这句话在①、⑤、⑧、

段反复出现,有何作用?(《呼唤》)

【方法指导】

1.含义

记叙文的线索是贯穿全文,将材料串联起来的一条主线,它把文章的各个部分连接成一个统一的整体。

2.分类

(1)以实物为线索。如:《雨的四季》以春雨、夏雨、秋雨、冬雨为线索。

以一个具体的实物贯穿全文,将各种人或事都集中到它的周围,以此来展开故事情节。

(2)以人物为线索。如:《孔乙己》。

按人物动作行为的变化、思想性格的发展、人生历程的见闻来组织材料,把人物作为文章的线索。

(3)以事件为线索。如:莫怀戚的《散步》。

情节通常包括事件的开端、发展、高潮、结局等几部分,有些文章事件本身便是线索。

(4)以时间为线索。如:《人民解放军百万大军横渡长江》渡江先后。

有的文章是以时间的推移来组织材料的,时间就成为贯穿全文的一条线索。

(5)以地点为线索。如:《从百草园到三味书屋》。

有的文章是以地点的转换来安排层次的,地点就是叙事的线索。

(6)以作者的思想感情为线索。如:《阿长与〈山海经〉》。

有一些散文没有中心事件和具体的故事情节,而是以作者的思想感情变化为线索来组织材料的,这一类文章就以作者的思想感情为线索。

注:一篇文章行文的线索不一定只有一个,可以有多个线索,要看哪一个线索是最突出的,一般来说,事件的发展和人物的情感一一对应,一明一暗展开叙述。

3.线索作用

(1)可以集中表现主题,因为主题是通过材料来体现的,材料又是由线索串联起来的,如果没有线索,材料就是一盘散沙,也就无所谓主题的表现了;

(2)可以使人物形象更加丰满,更加突出,因为人物形象必须通过具体的事例来塑造,而事例也要由线索来串联,如果没有线索将事件串联起来,人物的特点是难以刻画鲜明的;

(3)可以使文章结构更缜密,更严谨,使文章形成整体。

考查角度二 记叙顺序

◆真题再现

1.(2023·湖北襄阳)从全文看,第④段采用了哪种记叙顺序?结合该段内容,说说它在全文中的作用。(《田垄深处》)

2.(2023·湖南株洲)小说中插叙“我”的一段“童年的时光”,有什么好处?请简要分析。(《信念》)

【方法指导】

1.含义

文章的记叙顺序:文章按照怎样的顺序描述事情的起因、经过及其结尾,一般用在记事类的记叙文里。

2.叙述顺序的重要性

生活中是离不开顺序的,一篇文章先讲什么,再讲什么,最后讲什么,也是有一定顺序的。了解叙述的顺序能帮助我们更好地理解文章的内容。

3.分类

见前面“知识梳理”表(四)。

4.特别注意

顺序和顺叙是两个不同的概念。

5.常考题型

这文章的写作顺序是怎样的?有什么好处?

6.答题思路

(1)浏览全文,整体感知文章主要内容,如果按照事情的发展顺序写则为顺叙,将精彩的章节提到最前面则为倒叙;

(2)细读全文,看文章的中间是否有叙述与全文中心事件无关的内容,有则为插叙。

六、赏析风格

考查角度 语言风格

◆真题锤炼

1. (2023·四川泸州)本文在语言表达上很有特色,请以第⑥自然段为例,简要赏析你认为最突出的两个特点。

2.(2022·浙江湖州)在讨论文中画波浪线句子的重音时,同学们出现了分歧。下面两种读法,你赞同哪一种?写出理由。

A.我年轻时,也曾经想教龙虾向前走。

B.我年轻时,也曾经想教龙虾向前走。

【方法指导】

一、常见问法

1.本文的语言质朴而典雅 (或其他语言特点),试以下列语句为例,加以赏析。

2.本文的语言给人以节奏明快 (或其他语言特点)之感,你认为文章是如何达到这种效果的

3.本文的语言有何特点 请结合句子作点分析。

4.请你简要概括本文的语言特点。

5.学习全文后,老师请一位同学用恰当的情感和语气来朗读第×段。你认为下面哪一项是最恰当的 请选择并阐述理由。

6.与课文《××》一样,这篇文章的语言也体现了××的特点,请举一例具体分析。

7.试就本文语言的一种显著特点及表达效果谈谈你的理解。

二、解题技巧

(一)必备知识

1.注意积累表现记叙文语言特点的常用词语。如形象生动、清新优美、简洁凝练、准确严密、精辟深刻、通俗易懂、音韵和谐、节奏感强、诙谐幽默等。必须结合具体语句分析。一般指口语的通俗易懂,书面语的严谨典雅,文学语言的鲜明、生动、富于形象性和充满感彩。

2.常用答题术语。

(二)赏析角度

记叙性文章的语言总的来讲是要求生动、形象,富有表现力。记叙文语言的构成有五个:叙述性语言、对话性语言、抒情性语言、描写性语言和议论性语言。叙述性语言要客观化,对话性语言要个性化,抒情性语言要情感化,描写性语言要细节化,议论性语言要深刻化。这五种语言不一定都能够同时出现在同一篇文章里。鉴赏语言技巧,要在具体的语境中分析比较,体会用法意义,进而总结出语言运用技巧、语言风格(幽默、辛辣、平实、自然、简洁明快、含蓄深沉等)。

揣摩记叙文的语言特色,可从以下角度入手:

1.在整体感知文章内容的基础上揣摩文章的语言特色,不要孤立地仅从局部去抓文章的语言特色。

2.按文章所属的文体特点去揣摩文章的语言特色,在共性中体现出文章的个性。

叙事散文——以对人和事物的具体叙述和描绘为其突出特色,同时表现作者的认识和感受,此类文章往往简洁凝练、朴实自然、描写丰满、刻画传神。

抒情散文——以抒写人的生活和生命的感受与感悟为主旨,写景抒情,托物言志,感情真挚,语言生动,具有很强的艺术感染力。

哲理散文——以散文的形式讲哲理、启迪人生的文章。语言凝练,含意深远。

3.在“生动、形象,富有表现力”的“总特色”下,体会记叙文语言的客观化、个性化、情感化、细节化和深刻化以及它们是如何在一篇文章中构成和谐的完美的整体的。

4.看词语运用。①感彩和语体色彩上的搭配。看词语运用的感彩是否鲜明、是褒还是贬;看使用的是口语,还是书面语。②看是否多处使用了叠词、关联词、动词、形容词、副词等。

5.看语体色彩。语体色彩主要分为书面语和口语两种。①书面语:庄重典雅、含蓄深沉。②口语:朴实、风趣、形象、生动、有地方色彩。

6.看句式特点。长句与短句,整句与散句,常规句与变式句,肯定句与否定句,在表情达意上有不同的效果。有的文章大量使用长句,作用是容量大,结构比较复杂,表意严密、内容丰富、富有气势;有的文章则大量使用短句,作用是结构简单,表意灵活,简洁明快,节奏感强。长短句结合,句式富于变化,使语句有参差之美。有的文章大量使用整句(如排比句、对偶句),作用是句式工整,音韵和谐,读起来朗朗上口;有的文章则大量使用散句,作用是自由灵活,便于抒情。整句和散句结合,作用是错落有致,富于变化,使句子有参差之美、音韵之美,节奏感强。

7.看修辞手法。修辞手法主要有比喻、拟人、设问、反问、排比、夸张、反语、双关等;表达效果主要有通俗易懂、形象生动、亲切感人、加强语气、富有气势、婉转多讽、诙谐幽默等。

8.看语言特色。从语言的地域特色、时代特色、生活特色等角度考虑,把握小说语言的特点。还可以根据小说题材来分析语言特色,如乡村题材的小说,其语言常常通俗质朴,具有地方特色;城市题材的小说,其语言常常委婉细腻,寓意深刻。

9.看语言风格。文章的语言风格各有特点,有的豪放,有的柔婉;有的简约,有的繁丰;有的明快,有的蕴藉;有的朴实,有的华丽;有的幽默,有的庄重;还有辛辣、诙谐等。对不同的语言风格要有所感受,尤其要注意体会朴实的语言。要把语言风格与表现内容关联起来,从表达的需要来把握语言的风格。

10.结合文章的内容、写作对象、主旨等进行分析;有时还需要关注作者个人因素,如气质、素养、阅历、经历、性格等。

靶向突破

04

一、叙事散文

在尘世的烦恼里开怀

马国福

①那天我在长途车站门口的公交站台等车,一会儿从车站内涌出一群农民工。他们提着鼓鼓囊囊的大蛇皮袋,相互簇拥着走到站台。袋子里的被褥、衣服、脸盆和凉席露出来。我站在他们旁边看着他们说笑,互相发烟抽。一个年长的民工说:“尽管我们上次挣的钱不多,到下一个地方好好干,我们就能挣到过年回家的钱了。”旁边的人附和着说:“那是,那是。”

②半个小时后,公交车来了。我上了车,他们也拥挤着上车。车里的人已经很多了,拥挤得乘客们踮起脚。到了站台,站在车厢前面的民工一本正经对后面靠车门的民工说:“到了,到了,你们快下车,我们跟上。”后面的民工迅速背起包,准备下车。前边的几个民工捧腹笑了起来,他们对后边的民工说:“还有好几站路呢,你激动啥呀!”“哈哈哈哈。”车厢里涌起他们爽朗的笑声。准备下车的民工,收住脚步,弯下腰,放下背包,红着脸,对前面的兄弟腼腆一笑。车内的几个乘客也笑了。

③到了第二站,我起身给一个年长的民工让座。后面的民工大声对前面的说:“这次真的到了,你们行李多,先下。”前面的民工,疑惑地看窗外的站台,有点犹豫不决。后边的

开始提起行李,前面的民工挤到了后门,准备下车。后边的民工憨憨地笑了:“哈哈,上当了吧,还有几站路呢。”就这样,他们彼此说笑着,一路谎报站台彼此忽悠着下车。笑声像一只鱼,穿梭在拥挤的车厢里。

④单位到了,我下了车,回头,那几个民工提着行李包也下了车。他们向我问路,我告诉了他们。我问那个最先忽悠同行的民工:“刚才在车上,没有到站,你们怎么让伙伴下车 ”他说:“还不是为了找乐子,让大家开怀笑一笑嘛。”

⑤盛夏时节,上下班的路上,我要经过一间很不起眼的水果店。水果店孤零零夹杂在气派繁华的高楼商厦下面,生意不好也不坏。一天下班后,我看见水果店门口挂起了一块发黄的旧纸板,上面用红色的粉笔歪歪斜斜地写着“新到伊丽莎白”。我忍不住笑了:莫不是英国女王大驾光临这不起眼的小店 我停下车,问店主:伊丽莎白是什么

⑥她谦卑一笑说:“是一种瓜,一斤1.5元,很甜的。”我捧腹笑了起来:“呵呵,堂堂女王,你们论斤卖,看来女王屈尊,降价了啊。怎么叫这个好听的名字啊 挺有诗意的。”店主麻利地给我切了薄薄的一小片瓜说:“你尝尝。因为这种瓜瓜皮很薄脆,纯白,瓜瓤沙沙的,很甜,就起了这个名字。”

⑦我尝了一口,确实很甜,甜意顺着味蕾,很快沁入心脾。买了瓜,在回家的路上我暗自感叹:这些生活在底层的人,多像一个高明的诗人,竟使这不起眼的水果洋溢着诗的芬芳,散发出歌的韵味。伊丽莎白,破解开来就是:她,很美丽漂亮,洁白高贵。怎样的心才能有如此绝妙的命名啊 怎样的手才能培育出如此甘甜的果实,让红尘中脚步匆匆、抱怨生活乏味的我们唇齿留香、肺腑甜润

⑧公司有个清洁工,每天来得很早,等我们上班时,她已把楼梯、卫生间、楼道痰盂清扫得干干净净。尽管她从事着最苦最脏的工作,每个月就几百块的报酬,然而她的衣服总是很干净,头发梳得光亮。

⑨有一天,我发现她穿了一件时尚的新牛仔裤,头发也染黄了,烫得弯弯曲曲,脸上涂了淡淡的粉,眉毛修得如同两弯月亮,嘴上稍微抹了一些胭脂。这身打扮和以往素面朝天的她判若两人。

⑩同事曾经告诉我,她家里很不幸,她自己下岗多年,丈夫因病去世几年了,儿子也上了大学,家境很不好。对她的变化,我心里暗暗吃惊。按理来说,生活负担沉重的她没有闲情如此打扮自己啊,莫非她发了财 遇到了什么大喜事

那天快下班时我问她:“杨姐,你最近的打扮很好看啊,有什么喜事,说来听听。”她有点不好意思了,一边把垃圾筒里的杂物倒进垃圾袋,一边回应说:“儿子大学毕业拿工资了,这是儿子给我买的衣服,他让我把自己好好打扮一下,每天光鲜地来上班。”我心里涌起一股说不出的暖意。

他们简单从容生活在尘世低处,生活的烦恼和负担应该比我们多,可是我没有从他们的眉宇间看出一丝哀愁、悲观。我们坐在幸福中抱怨生活,而他们却站在尘世的烦恼中开怀。这样的心像一架闪亮锐利的犁铧,挺直脊梁,坦荡前行在生活的荆棘、坎坷中,想必任何困苦都会为这样的心让道吧;这样的犁铧,往往能从沉重的生活深处犁出幸福的辙痕。

1.文章讲述三个生活在尘世低处的人的生活状态。请根据表格要求填写恰当内容。

店主在水果店门口挂趣名

从事最苦最脏却收入不高的工作

2.文章多次写到“笑”,品析下面的句子,分析人物的心理。

(1)笑声像一只鱼,穿梭在拥挤的车厢里。(品析修辞手法)

_______________________________________________________________________________________________________________

(2)她谦卑一笑说:“是一种瓜,一斤1.5元,很甜的。”(品析加点词)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用了比喻的修辞手法,把车厢里民工互相打趣的情形比作鱼的穿梭灵动,表现了这些农民工人的乐观从容。

“谦卑”指的是不自高自大,生动形象地点明女店主的低调和高雅的文化素养,表现她以幽默的方式命名水果,展现了即便生意的清淡,也开怀面对的智慧方式。

3.文章最后说:“这样的心像一架闪亮锐利的犁铧,挺直脊梁,坦荡前行在生活的荆棘、坎坷中,想必任何困苦都会为这样的心让道吧。”结合文本内容,谈谈你对这句话的理解。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用比喻的修辞手法,把“他们却站在尘世的烦恼中开怀”的心比作闪亮锐利的犁铧除去尘世的烦恼,展现了作者正面看待人生困苦的乐观向上精神。

4.联系文本内容,说说生活中的你更欣赏哪个“开怀”的方式。为什么?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

我更欣赏文段②中的“开怀”方式,一位农民工在公车上跟自己的同伴开玩笑说要提前下车,几个农民工速背起包,准备下车,引起大家的开怀一笑。我喜欢这样的态度,农民工生活在尘世低处,生活的烦恼和负担较重,但是他们依旧能保持乐观。在期末复习阶段,学习负担很重,我经常跟同学互相调侃,互相鼓励,共同迎接期末考试。(意近即可)

突然间出现的我

李 娟

①小时候,我家在城里开着一个小商店,店里有着高高的柜台,铺着厚厚的木板。喝酒的人一个挨一个靠在上面高谈阔论,一人持一只杯子或拎一瓶酒。桌上一堆空酒瓶和花生壳。这是我最早接触的哈萨克人。那时我一点也不懂哈萨克语,虽说每日相处,但还是感觉距离遥远,像面临据天险为关的城池。

②如今,我会说一些哈萨克语了,起码能维持最基本的一些交流,但仍面临着那个城池,难以往前再走一步。

③记得刚刚进入扎克拜妈妈的家庭生活时,一天傍晚扎克拜妈妈让我去看看骆驼在不在南面大山那边。我跑到山上巡视了一番,跑回家气喘吁吁地报告:“骆驼没有!只有

‘山羊’!”但当时我还不会“山羊”的哈萨克语,一着急,就用手摸了一把下巴,做出捋胡子的样子:“这个嘛,有的!”

④扎克拜妈妈恍然大悟,大笑而去。从此之后,每当派我去赶山羊的时候,大家就会冲我捋胡子:“李娟,快去!”这当然只是一个笑话,但时间久了,这样的笑话一多,却让我感到孤独得近乎尴尬。

⑤闲暇时候,总是一个人走很远很远,却总是无法抵达想去的那个地方。山坡下,溪水边,蒲公英在白天浓烈地绽放,晚上则仔细地收拢花瓣。洁白轻盈的月亮浮在湛蓝明亮的天空中,若有所知。月亮圆的时候,全世界再也没有什么比月亮更圆。月亮弯的时候,全世界又再没有什么比月亮更弯。

⑥也许我并不孤独,只是太热情……无论如何,我点点滴滴地体会着这孤独,又深深地享受着它。我借由这孤独而把持自己,不悲伤,不烦躁,平静清明地一天天生活。记住看到的,藏好得到的。

⑦我记录着云。有一天,天上的云如同被一根大棒子狠狠乱搅一通似的,眩晕地胡乱分布。另外一天,云层则像一大幅薄纱巾轻轻抖动在天空。

⑧我记录着路。那些古牧道,那些从遥远的年代里就已经缠绕在悬崖峭壁间的深重痕迹。我想象过去的生活,那时,人们几乎一无所有……荒蛮艰辛,至纯至真。但是,无论他们还是我们,都渴望着更幸福更舒适地生活,这一点永远没有改变。

⑨我记下了最平凡的一个清晨。半个月亮静止在移动的云海中,我站在山顶,站在朝阳对面。看到扎克拜妈妈正定定地站在南边草坡上。更远的地方,斯马胡力牵着马从西边走来。更更远的地方,稀疏的松林里,卡西穿着红色的外套慢慢往山顶爬去。这样的情景之前无论已经看到过多少次,每一次还是会被突然打动。

⑩一个阴沉的下午,天上的太阳只剩一个发光的圆洞,大约快下雨了。赶牛的卡西回到家后,显得很疲惫,头发上插着一根羽毛。我开始以为是她穿过丛林时不小心挂上的,谁知她一到家就小心取下来,递给扎克拜妈妈。我突然想到,这大约就是猫头鹰羽毛吧。据说哈萨克族将猫头鹰①羽毛视为吉祥的事物,我想问是不是,却不知“猫头鹰”这个词怎么说,就睁只眼闭只眼地模仿了一下。她们一下子明白了,扎克拜妈妈说是。卡西说羽

毛是捡来的,扎克拜妈妈仔细地抚摸它,把弄弯的毛捋顺了,然后送给我,让我夹进自己的本子里。我不禁欢喜起来,真心地相信这片羽毛是吉祥的。那是第一次感觉自己不那么孤独。

有一次我出远门,因为没电话,大家不知道我回来的确切日期,斯马胡力就每天骑马去汽车走的石头路边看一看。后来还真让他给碰到了。可是马只有一匹,还要驮我的大包小包,于是他让我骑马,自己步行。我们穿过一大片森林、一条白桦林密布的河谷,还有一大片开阔的坡顶灌木丛,走了两个多小时才回到冬库儿的家中。路上,斯马胡力为了给我惊喜,引马绕远路,让我看到了山间的瀑布。我感受到了他满当当的欢乐与情谊。

在这丰饶的夏牧场,我之前的那点孤独算什么呢

(节选自李娟《前山夏牧场》,有删改)

【注释】①猫头鹰属于国家二级保护动物。保护野生动物,人人有责。

1.下列对文章内容的理解,不正确的一项是 ( C )

A.天上的云或凌乱或轻盈,既写云的状态,也隐含了我的感受。

B.我记录古牧道,想象过去的生活,思考古今人们的共同追求。

C.在平凡的清晨被平凡的情景打动,这对我来说是非常偶然的。

D.回家的路上,我们穿过森林、河谷、丛林,看到了不同的风景。

【解析】从第⑨段 “我记下了最平凡的一个清晨。”“这样的情景之前无论已经看到过多少次, 每一次还是会被突然打动。”可看出这样的情景我看过很多次,并且每一次都被打动,这与选项中“这对我来说是非常偶然的”相悖,故选 C 。

2.请根据文章内容完成思维导图。

①

②

③

【答案】①孤独得近乎尴尬

②扎克拜妈妈把羽毛送给我

③那点孤独不算什么(感受到欢乐和情谊)(意思对即可)

3.文章第⑤段的景物描写有什么作用 请从内容、结构两方面简要分析。

【答案】

①内容上:通过描写蒲公英的收放、月亮的圆弯,写出了景物变化的自然状态。②结构上:引出下文我的感想,使我改变了对孤独的认识(平静清明地对待生活)。(意思对即可)

4.俄国文学家托尔斯泰说:“写你的村庄,你就写了世界。”作者在本文中呈现了一个什么样的世界 请结合内容简要分析。

【答案】示例:呈现出一个鲜活美丽、充满人间温情的世界。这里的牧场丰饶,花草鲜美,古道辽远,这里的人善良淳朴、待人真诚,驱散了我心中的孤独感,让我感受到世界的美好和温暖。(意思对即可)

谢谢观看

2025年语文中考复习

专题七 文学类文本阅读(二)

模块二 现代文阅读

核心知识点

01

(一)中考常考文学作品分类

分类 特点 示例

叙事散文 以写人记事为主,侧重于叙述人物和事件的发展变化过程,并从中反映事物的本质。对人和事的叙述和描绘较为具体、突出,同时多表现作者的认识和感受。记叙文六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过和结果。 [统编八上]《藤野先生》就是以作者与藤野先生的交往(交往的缘起、交往的经过与别叙事散文后的怀念)为叙事线索,表达了作者对藤野先生的真挚怀念。

抒情散文 一般不详述事件的具体过程,没有完整的情节,也不具体描写人物,而是通过人、事、物、景来传达作者的心声,体现特定的精神或主旨。 [统编七上]《春》通过描写春草图、春花图、春风图、春雨图和迎春图,抒发了作者对春天喜爱至深的情怀,唤起人们对美好生活的憧憬,激励人们珍惜春光、奋发向上。

分类 特点 示例

哲理散文 哲理散文一般融抒情性、形象性和哲理性为一体。往往以一件事开头,接着论述道理,最后加以评论总结。 [统编八上]《我为什么而活着》为“总一分一总”结构,作者在第一段直抒胸臆,总结了支配自己一生的主要动力;接着对自己的哲理散文人生追求加以详细解释;最后一段对自己的一生做出总结,他认为这样活是值得的,有意义的。

小说 以塑造人物形象为中心,通过完整的故事情节来反映社会与个人生活的一种体裁。小说三要素:①人物(作用:支撑故事情节,并通过塑造典型人物形象,揭示小说小说主旨);②情节(作用:承上启下;吸引读者;设置悬念;埋下伏笔);③环境(作用:设置背景,帮助理解人物的思想情感和性格)。 [统编九上]《我的叔叔于勒》主要写“我们”一家人在去哲尔赛岛途中,巧遇叔叔于勒的经过,刻画了菲利普夫妇在发现富于勒变成穷于勒时的不同表现和心理。

(二)线索

时间线 以时间推移为线索。如:[统编七下]《伟大的悲剧》以时间的推移为线索,记叙了斯科特及其队员探险南极,从绝望而归到悲壮毁灭的全过程。

地点线 以地点转换的顺序为线索。如:[统编七上]《从百草园到三味书屋》以活动地点为线索,先写“我”在百草园的快乐生活,再写“我”在三味书屋的枯燥生活。

人物线 以人物或人物的特征为线索。如:[统编七上]《回忆我的母亲》以“我”的母亲为线索。

事件发展变化线 以事件的发展变化为线索。如:[统编七上]《散步》围绕一家人散步这件事,按(明线)开始散步、产生分歧、问题解决的过程来安排行文。

情感发展变化线(暗线) 以情感的发展变化为线索。如:[统编七下]《紫藤萝瀑布》以赏花过程中的情感变化为线索,全文由赏花(喜悦)到忆花(伤感)再到悟花(感悟),层层深入,结构严谨。

实物线 以某一件具体(或具有某种象征意义)的实物为线索。如:[统编七上]《雨的四季》以春雨、夏雨、秋雨、冬雨为线索,表现了四季的雨的不同形象和特征,描写四季的雨景和给人的感受。

(三)人称

人称 作用 示例

第一人称“我”“我们” ①使文章更具有真实性;②叙述亲切自然;③便于作者直接表达自己的思想感情。 [统编八上]朱自清的《背影》,[统编八下]鲁迅的《社戏》等,都采用第一人称的叙事角度,给人以真实可信之感。

第二人称“你”“你们” ①增加亲切感,拉近与读者的距离;②利于交流思想情感,便于抒情。 [统编七下]魏巍的《谁是最可爱的人》最后两段,用了第二人称,使作者犹如同读者面对面地进行交谈,使读者感到亲切自然,情感真挚,更加易于接受和引起共鸣。

第三人称“他”“她” ①直接、客观地展现生活;②不受时间和空间的限制,形式比较灵活自由。 [统编九上]曹文轩的《孤独之旅》,[统编九下]鲁迅的《孔乙己》。

(四)叙述顺序

插叙 是在顺叙中心事件的过程中插入有关的另一事情的叙述,叙述完后接着顺叙中心事件。插叙的内容是一个片段,不是文章的主要内容。(插叙不在一条线上,至少有2个故事)

作用:①交代了……内容(概括内容);②解释了……的原因;③推动情节发展,为下文做铺垫或埋伏笔;④对主要情节起补充衬托作用;⑤突出人物性格(形象);⑥突出文章主题;⑦丰富文章内容,使文章情节完整;⑧使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

[统编九上]《故乡》一文,写作者回到故乡见到的闰土,已经不再是他记忆中的少年闰土了,由此而回忆起他与少年闰土在一起的欢乐场景是插叙。

倒叙 把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文章的前边,然后再从事件的开头按事情原来的发展顺序进行叙述。倒叙内容是文章的主要部分之一,只是位置移到了前面。(倒叙是一条线索,只有1个故事)

作用:①开篇点题;②制造悬念,激发读者阅读兴趣,使故事情节和人物形象给读者留下深刻印象;③引出下文;④使结构更加紧凑。

[统编八上]《背影》一文,从不相见到不能忘,引出对背影的回忆,而文章最后又回到现实。

顺序 按照事情发展的先后顺序进行记叙的方法。

作用:①叙事有头有尾,条理清晰;②使文章层次井然有序,脉络分明。

[统编七下]《紫藤萝瀑布》一文,作者从见到紫藤萝写起,由远及近,并由此发出人生感悟:面对这一片紫色的花海,原先的悲痛也化为宁静。

(五)修辞手法

比喻 辨析:甲(本体)如、像、似的、若、犹、好像、仿佛(喻词)乙(喻体)。

作用:①使概括的东西形象化,给人鲜明的印象;②使抽象的事物具体化,便于接受;③使深奥的道理浅显化,让人加深体会。

答题规范:运用比喻的修辞手法,生动形象地描绘了……的情景(特点),抒发(或烘托)了人物……的心情(作用)。

拟人 辨析:把物当作人来写。

作用:①将物人格化,描写形象;②表意丰富,表达生动而有趣。

答题规范:运用拟人的修辞手法,把……拟人化,形象生动地描写了……的情景(或特点),抒发了……的情感。

排比 辨析:三个或三个以上结构和长度均类似、意义相关或相同的句子。

作用:①句式整齐,增强气势;②长于抒情,更有气魄;③叙写透彻,条分缕析。

答题规范:运用排比的修辞手法,句式整齐,有力(强烈)地写出(表达)了……的特点(感情)。

夸张 特征:对事物的形象、特征、作用、程度等做扩大、缩小或超前的描述。

作用:①烘托气氛、加强渲染;②引起联想效果,给读者鲜明而强烈的印象。

答题规范:运用夸张的修辞手法,(突出)表现了……的情感,强调了……的特点。

对偶 特征:字数相等、结构相同的一对短语或句子,表达两个相对应或相近或相同的意思。

作用:①句式整齐,结构一致;②形式优美,音韵和谐;③增强语言的节奏感,使语言节奏明快。

答题规范:运用对偶的修辞手法,句式整齐,形式优美,(突出)表现了……的感情。

反复 特征:同一个词语或句子反复出现。

作用:①多次强调,给人留下深刻的印象;②抒情强烈,富有感染力。

答题规范:运用反复的修辞手法,使人对……印象深刻,(突出)强调了……的心情。

反问/设问 特征:反问是用疑问的形式来表达确定的意思,不需要回答。设问是为突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来,自问自答。

作用:反问:①态度鲜明;②加强语气,抒情强烈。设问:①自问自答,引人注意;②启发思考。

答题规范:反问:运用反问的修辞手法,加强了语气,突出(强调)了……的特点。设问:运用设问的修辞手法,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

(六)表达方式

记叙 作者对人物的经历、事件的发展和环境所做的叙述和交代。

描写 用形象生动的语言对人物、事件、环境所做的具体描绘和刻画。

说明 用简明扼要的文字,直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

抒情 表达情思,抒发情感。有直接抒情和间接抒情两种。

议论 指作者在作品中对人物、事件表明自己的态度或看法。

(七)描写方法

1.根据描写内容分类

人物描写 动作描写 又称行动描写,通过肢体动作表现人物的性格和情感。

作用:①反映人物心理;②刻画人物性格特征;③交代人物的身份、地位;④推动情节发展;⑤揭示文章主题。

答题规范:运用了(外貌、语言、心理、动作、神态)描写方法,(生动形象地)写出了……的情形,表现了人物……的心理,刻画了……(人物形象)。

描写神态 对人的面部表情进行详细的刻画。

外貌(肖像)描写 描述人的身材、容貌、衣着、打扮以及仪态等。

心理描写 对处在一定环境下的人物心理活动(内心感受、意向、愿望、思索、思想斗争……)的描写。

语言描写 对人物的独白、对话或几个人物谈话的具体描写。

环境描写 自然环境 对自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等的描写。

作用:①表现地域风光,提示时间、季节和环境特点;②渲染环境,营造气氛;③烘托人物心情(感情);④衬托人物形象;⑤为……做铺垫,推动情节发展;⑥揭示作品主题。

社会环境 指对能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗、民风等的描写。

作用:①交代人物的生存环境;②交代人物的社会关系;③交代作品的时代背景;④为下文人物性格描写做铺垫;⑤推动情节发展,深化作品主题。

2.根据描写角度

正面描写(直接描写) 直接描写人物或事物本身呈现的特征。

作用:写出(或表现)人物特点(如:性格、心理、情感等),给人直接、真实、具体的感受。

侧面描写(间接描写) 从其他人物、事物的描绘、暄染中,烘托所要描写的对象。

作用:①使人物或事件更加突出;②使主题更加含蓄、深刻。

3.常见表现手法

对比 把两种相反的事物或一种事物相对立的两面做对比。

作用:运用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从对比中感觉到……的变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现或突出事物的特点,更好地表现了文章的主题。

示例:[统编九下]《变色龙》中的奥楚蔑洛夫在刚得知狗咬人之事时,一个公正廉洁、执法严明的警察形象呼之欲出。然而之后的多“变”则是对他极大的讽刺,前后形成鲜明对比,更好地表现了文章的主题。

衬托(正衬/反衬) 通过对某一事物的描写来突出主要描写对象的某种物质。

作用:在两相比较中形成反差,让人印象深刻,使文章更具表现力和说服力。

[统编八上]《藤野先生》中用日本“爱国青年”的无理挑衅来反衬藤野先生正直热忱、毫无民族偏见的高尚品质。

伏笔 通常只是一两笔,点到为止。比较隐蔽,是“隐性”的,即埋下伏笔。

作用:交代含蓄,使文章内容前后照应,情节衔接严丝合缝。

示例:[统编七上]《猫》中,写第一只猫忽然消瘦,预示其生病和死亡;写第二只猫生性活泼好动,不怕生人,“我们都很为它提心吊胆”,预示它被路人拐走的命运;写第三只猫不招人喜欢,又老爱凝望鸟笼,为其后来的被冤枉埋下伏笔。

照应 某些内容和意思在文章的不同部位上互相关照和呼应。

作用:……与……相互照应,为下文……情节做铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。

示例:[统编八上]《背影》一文中四次写“背影”,三次写“流泪”,反复照应,感情一次比一次抒发得强烈,滚滚热泪既表达了儿子的情感,又衬托出父亲背影形象的感人。

抑扬 先抑后扬(欲扬先抑)手法,指为了肯定某人、事、景、物、先用曲解或嘲讽的态度尽力去贬低或否定它的一种构思技巧和表现手法。

作用:作者的本意是……,突出强调了事物(人物)的……特征,使所表现的人物形象更丰满,更鲜明。

示例:[统编七下]《阿长与《山海经〉》中,作者开始写对阿长“喜欢切切察察”“不许我走动”及“睡觉摆‘大’字”等行为的讨厌,而后面她为“我”买来《山海经》,作者心生敬意。这样欲扬先抑,使描写的人物形象给人意外的惊喜,使人物形象更加真实可感。

象征(托物言志) 通过咏物来抒情,常常借助于某些植物、动物、物品等的一些特征,委婉曲折地将作者的感情表达出来。

作用:把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了……的情感,增强了文章的表现力。

示例:[统编八上]《白杨礼赞》通过对白杨树的赞美,歌颂了正在坚持抗日战争的北方农民,及其所代表的中华民族质朴、坚强、力求上进的精神。

借景抒情(寓情于景) 把自己要表达的某种感情不是直接抒发而是含蓄地蕴含在对景物的描写之中。

作用:通过描写……(景物),表达了作者……的情感,做到情景交融,带给读者“我中有你,你中有我”的感受,使文章充满诗情画意。

示例:[统编七上]《春》中景物描写细腻而富有情致,将作者殷切而又喜悦的心情表现得淋漓尽致。

考点攻坚

02

四、把握人物形象

考查角度 概括分析人物形象

◆真题锤炼

1.(2023·徐州)老邹在本文中有着重要作用,请简要分析。

2.(2024·重庆)请简要概括文中父亲的形象。(至少答两点) 【方法指导】

分析人物形象要注意以下几点:

1.需联系全文,不可脱离原文架空分析;

2.需建立在人物的所做、所思的基础上,联系人物言行来分析;

3.需要注意多角度分析,因为一个人物的特点往往不止一个方面;

4.用语一般力求精练,可多用四字短语。

解答此类题目可从以下角度入手:

(1)从小说中交代的人物身份、地位、经历、教养等方面入手。因为这些直接决定人物的言行,影响人物的性格。

(2)从塑造人物形象的方法入手。通过小说对人物的外貌、动作,语言,心理以及正面和侧面等描写进行分析,概括出人物的性格特征。

(3)从分析情节入手,把握人物的性格特征。从整体到部分,只有了解了故事的全貌,才能更好地把握人物的性格,因为人物的性格是通过完整的故事情节,在矛盾的冲突中展现出来的。

(4)从分析环境入手,探究人物命运及其思想性格之所以如此的社会原因。

首先,人物的成长变化、人物性格的形成与社会环境有着密不可分的关系。什么样的典型环境塑造什么样的典型性格。

其次,小说里的人物都是在一定的背景下活动的,因此,分析人物形象,还要联系人物活动的社会历史背景。

(5)从作者的议论和评价或者作品中其他人物对他的评价入手。如 《故乡》中离开故乡时,“我”的感受,即可获知人物性格。

题型 答题格式

分析人物形象 【解题思路】一“画”:画出文中描写人物语言、动作、神态、心理等句子,或者找出与人物相关的事件。二“析”:人物描写以及事件表现出的人物特点或品质。三“答”:分析人物特点+事件分析【答题规范】××是一个……的人,从文中××件事可以看出。

题型 答题格式 次要人物的作用 概括内容 概括围绕次要人物写了(或交代)……内容。

情节或结构作用 ①为下文……情节或塑造人物形象做铺垫;②推动故事情节发展;③制造情节波澜;④充当线索人物等。

人物关系 ①从侧面烘托主要人物;②通过对比,突出主要人物。

题型 答题格式 小说中“我”的作用 讲述故事 故事是由“我”叙述出来的,真实可信。

推进情节 “我”是事件的参与者,由于“我”的缘故,情节得以发展变化;推动故事情节发展。

衬托人物 小说主人公的性格,由于“我”的存在而更加鲜明,衬托或侧面烘托主要人物。

线索人物 “我”作为文章的叙事线索,贯穿全篇,使文章情节集中,脉络清晰。

主题思想 见证了……的主题。

题型 答题格式 区分主次人物 从标题看 主要写了……事,主要写了哪一个人物。

从主题看 主要人物做……事,体现了……主题思想。

从行文笔墨看 围绕主要人物写了哪些事件;从主要人物起笔或收束全文;主要人物贯穿全文,推动故事情节发展。

从人物关系看 次要人物衬托了主要人物,突出了主要人物……品质。

从写作视角看 故事是从哪个人物的视角来写的。

五、分析结构作用

考查角度一 线索梳理

◆真题再现

1.(2024·合肥)选文以 为线索,叙写作者游览珠海、横波 、到访深圳的经历。

2.(2021·衡水)“他说:跟我来。”这句话在①、⑤、⑧、

段反复出现,有何作用?(《呼唤》)

【方法指导】

1.含义

记叙文的线索是贯穿全文,将材料串联起来的一条主线,它把文章的各个部分连接成一个统一的整体。

2.分类

(1)以实物为线索。如:《雨的四季》以春雨、夏雨、秋雨、冬雨为线索。

以一个具体的实物贯穿全文,将各种人或事都集中到它的周围,以此来展开故事情节。

(2)以人物为线索。如:《孔乙己》。

按人物动作行为的变化、思想性格的发展、人生历程的见闻来组织材料,把人物作为文章的线索。

(3)以事件为线索。如:莫怀戚的《散步》。

情节通常包括事件的开端、发展、高潮、结局等几部分,有些文章事件本身便是线索。

(4)以时间为线索。如:《人民解放军百万大军横渡长江》渡江先后。

有的文章是以时间的推移来组织材料的,时间就成为贯穿全文的一条线索。

(5)以地点为线索。如:《从百草园到三味书屋》。

有的文章是以地点的转换来安排层次的,地点就是叙事的线索。

(6)以作者的思想感情为线索。如:《阿长与〈山海经〉》。

有一些散文没有中心事件和具体的故事情节,而是以作者的思想感情变化为线索来组织材料的,这一类文章就以作者的思想感情为线索。

注:一篇文章行文的线索不一定只有一个,可以有多个线索,要看哪一个线索是最突出的,一般来说,事件的发展和人物的情感一一对应,一明一暗展开叙述。

3.线索作用

(1)可以集中表现主题,因为主题是通过材料来体现的,材料又是由线索串联起来的,如果没有线索,材料就是一盘散沙,也就无所谓主题的表现了;

(2)可以使人物形象更加丰满,更加突出,因为人物形象必须通过具体的事例来塑造,而事例也要由线索来串联,如果没有线索将事件串联起来,人物的特点是难以刻画鲜明的;

(3)可以使文章结构更缜密,更严谨,使文章形成整体。

考查角度二 记叙顺序

◆真题再现

1.(2023·湖北襄阳)从全文看,第④段采用了哪种记叙顺序?结合该段内容,说说它在全文中的作用。(《田垄深处》)

2.(2023·湖南株洲)小说中插叙“我”的一段“童年的时光”,有什么好处?请简要分析。(《信念》)

【方法指导】

1.含义

文章的记叙顺序:文章按照怎样的顺序描述事情的起因、经过及其结尾,一般用在记事类的记叙文里。

2.叙述顺序的重要性

生活中是离不开顺序的,一篇文章先讲什么,再讲什么,最后讲什么,也是有一定顺序的。了解叙述的顺序能帮助我们更好地理解文章的内容。

3.分类

见前面“知识梳理”表(四)。

4.特别注意

顺序和顺叙是两个不同的概念。

5.常考题型

这文章的写作顺序是怎样的?有什么好处?

6.答题思路

(1)浏览全文,整体感知文章主要内容,如果按照事情的发展顺序写则为顺叙,将精彩的章节提到最前面则为倒叙;

(2)细读全文,看文章的中间是否有叙述与全文中心事件无关的内容,有则为插叙。

六、赏析风格

考查角度 语言风格

◆真题锤炼

1. (2023·四川泸州)本文在语言表达上很有特色,请以第⑥自然段为例,简要赏析你认为最突出的两个特点。

2.(2022·浙江湖州)在讨论文中画波浪线句子的重音时,同学们出现了分歧。下面两种读法,你赞同哪一种?写出理由。

A.我年轻时,也曾经想教龙虾向前走。

B.我年轻时,也曾经想教龙虾向前走。

【方法指导】

一、常见问法

1.本文的语言质朴而典雅 (或其他语言特点),试以下列语句为例,加以赏析。

2.本文的语言给人以节奏明快 (或其他语言特点)之感,你认为文章是如何达到这种效果的

3.本文的语言有何特点 请结合句子作点分析。

4.请你简要概括本文的语言特点。

5.学习全文后,老师请一位同学用恰当的情感和语气来朗读第×段。你认为下面哪一项是最恰当的 请选择并阐述理由。

6.与课文《××》一样,这篇文章的语言也体现了××的特点,请举一例具体分析。

7.试就本文语言的一种显著特点及表达效果谈谈你的理解。

二、解题技巧

(一)必备知识

1.注意积累表现记叙文语言特点的常用词语。如形象生动、清新优美、简洁凝练、准确严密、精辟深刻、通俗易懂、音韵和谐、节奏感强、诙谐幽默等。必须结合具体语句分析。一般指口语的通俗易懂,书面语的严谨典雅,文学语言的鲜明、生动、富于形象性和充满感彩。

2.常用答题术语。

(二)赏析角度

记叙性文章的语言总的来讲是要求生动、形象,富有表现力。记叙文语言的构成有五个:叙述性语言、对话性语言、抒情性语言、描写性语言和议论性语言。叙述性语言要客观化,对话性语言要个性化,抒情性语言要情感化,描写性语言要细节化,议论性语言要深刻化。这五种语言不一定都能够同时出现在同一篇文章里。鉴赏语言技巧,要在具体的语境中分析比较,体会用法意义,进而总结出语言运用技巧、语言风格(幽默、辛辣、平实、自然、简洁明快、含蓄深沉等)。

揣摩记叙文的语言特色,可从以下角度入手:

1.在整体感知文章内容的基础上揣摩文章的语言特色,不要孤立地仅从局部去抓文章的语言特色。

2.按文章所属的文体特点去揣摩文章的语言特色,在共性中体现出文章的个性。

叙事散文——以对人和事物的具体叙述和描绘为其突出特色,同时表现作者的认识和感受,此类文章往往简洁凝练、朴实自然、描写丰满、刻画传神。

抒情散文——以抒写人的生活和生命的感受与感悟为主旨,写景抒情,托物言志,感情真挚,语言生动,具有很强的艺术感染力。

哲理散文——以散文的形式讲哲理、启迪人生的文章。语言凝练,含意深远。

3.在“生动、形象,富有表现力”的“总特色”下,体会记叙文语言的客观化、个性化、情感化、细节化和深刻化以及它们是如何在一篇文章中构成和谐的完美的整体的。

4.看词语运用。①感彩和语体色彩上的搭配。看词语运用的感彩是否鲜明、是褒还是贬;看使用的是口语,还是书面语。②看是否多处使用了叠词、关联词、动词、形容词、副词等。

5.看语体色彩。语体色彩主要分为书面语和口语两种。①书面语:庄重典雅、含蓄深沉。②口语:朴实、风趣、形象、生动、有地方色彩。

6.看句式特点。长句与短句,整句与散句,常规句与变式句,肯定句与否定句,在表情达意上有不同的效果。有的文章大量使用长句,作用是容量大,结构比较复杂,表意严密、内容丰富、富有气势;有的文章则大量使用短句,作用是结构简单,表意灵活,简洁明快,节奏感强。长短句结合,句式富于变化,使语句有参差之美。有的文章大量使用整句(如排比句、对偶句),作用是句式工整,音韵和谐,读起来朗朗上口;有的文章则大量使用散句,作用是自由灵活,便于抒情。整句和散句结合,作用是错落有致,富于变化,使句子有参差之美、音韵之美,节奏感强。

7.看修辞手法。修辞手法主要有比喻、拟人、设问、反问、排比、夸张、反语、双关等;表达效果主要有通俗易懂、形象生动、亲切感人、加强语气、富有气势、婉转多讽、诙谐幽默等。

8.看语言特色。从语言的地域特色、时代特色、生活特色等角度考虑,把握小说语言的特点。还可以根据小说题材来分析语言特色,如乡村题材的小说,其语言常常通俗质朴,具有地方特色;城市题材的小说,其语言常常委婉细腻,寓意深刻。

9.看语言风格。文章的语言风格各有特点,有的豪放,有的柔婉;有的简约,有的繁丰;有的明快,有的蕴藉;有的朴实,有的华丽;有的幽默,有的庄重;还有辛辣、诙谐等。对不同的语言风格要有所感受,尤其要注意体会朴实的语言。要把语言风格与表现内容关联起来,从表达的需要来把握语言的风格。

10.结合文章的内容、写作对象、主旨等进行分析;有时还需要关注作者个人因素,如气质、素养、阅历、经历、性格等。

靶向突破

04

一、叙事散文

在尘世的烦恼里开怀

马国福

①那天我在长途车站门口的公交站台等车,一会儿从车站内涌出一群农民工。他们提着鼓鼓囊囊的大蛇皮袋,相互簇拥着走到站台。袋子里的被褥、衣服、脸盆和凉席露出来。我站在他们旁边看着他们说笑,互相发烟抽。一个年长的民工说:“尽管我们上次挣的钱不多,到下一个地方好好干,我们就能挣到过年回家的钱了。”旁边的人附和着说:“那是,那是。”

②半个小时后,公交车来了。我上了车,他们也拥挤着上车。车里的人已经很多了,拥挤得乘客们踮起脚。到了站台,站在车厢前面的民工一本正经对后面靠车门的民工说:“到了,到了,你们快下车,我们跟上。”后面的民工迅速背起包,准备下车。前边的几个民工捧腹笑了起来,他们对后边的民工说:“还有好几站路呢,你激动啥呀!”“哈哈哈哈。”车厢里涌起他们爽朗的笑声。准备下车的民工,收住脚步,弯下腰,放下背包,红着脸,对前面的兄弟腼腆一笑。车内的几个乘客也笑了。

③到了第二站,我起身给一个年长的民工让座。后面的民工大声对前面的说:“这次真的到了,你们行李多,先下。”前面的民工,疑惑地看窗外的站台,有点犹豫不决。后边的

开始提起行李,前面的民工挤到了后门,准备下车。后边的民工憨憨地笑了:“哈哈,上当了吧,还有几站路呢。”就这样,他们彼此说笑着,一路谎报站台彼此忽悠着下车。笑声像一只鱼,穿梭在拥挤的车厢里。

④单位到了,我下了车,回头,那几个民工提着行李包也下了车。他们向我问路,我告诉了他们。我问那个最先忽悠同行的民工:“刚才在车上,没有到站,你们怎么让伙伴下车 ”他说:“还不是为了找乐子,让大家开怀笑一笑嘛。”

⑤盛夏时节,上下班的路上,我要经过一间很不起眼的水果店。水果店孤零零夹杂在气派繁华的高楼商厦下面,生意不好也不坏。一天下班后,我看见水果店门口挂起了一块发黄的旧纸板,上面用红色的粉笔歪歪斜斜地写着“新到伊丽莎白”。我忍不住笑了:莫不是英国女王大驾光临这不起眼的小店 我停下车,问店主:伊丽莎白是什么

⑥她谦卑一笑说:“是一种瓜,一斤1.5元,很甜的。”我捧腹笑了起来:“呵呵,堂堂女王,你们论斤卖,看来女王屈尊,降价了啊。怎么叫这个好听的名字啊 挺有诗意的。”店主麻利地给我切了薄薄的一小片瓜说:“你尝尝。因为这种瓜瓜皮很薄脆,纯白,瓜瓤沙沙的,很甜,就起了这个名字。”

⑦我尝了一口,确实很甜,甜意顺着味蕾,很快沁入心脾。买了瓜,在回家的路上我暗自感叹:这些生活在底层的人,多像一个高明的诗人,竟使这不起眼的水果洋溢着诗的芬芳,散发出歌的韵味。伊丽莎白,破解开来就是:她,很美丽漂亮,洁白高贵。怎样的心才能有如此绝妙的命名啊 怎样的手才能培育出如此甘甜的果实,让红尘中脚步匆匆、抱怨生活乏味的我们唇齿留香、肺腑甜润

⑧公司有个清洁工,每天来得很早,等我们上班时,她已把楼梯、卫生间、楼道痰盂清扫得干干净净。尽管她从事着最苦最脏的工作,每个月就几百块的报酬,然而她的衣服总是很干净,头发梳得光亮。

⑨有一天,我发现她穿了一件时尚的新牛仔裤,头发也染黄了,烫得弯弯曲曲,脸上涂了淡淡的粉,眉毛修得如同两弯月亮,嘴上稍微抹了一些胭脂。这身打扮和以往素面朝天的她判若两人。

⑩同事曾经告诉我,她家里很不幸,她自己下岗多年,丈夫因病去世几年了,儿子也上了大学,家境很不好。对她的变化,我心里暗暗吃惊。按理来说,生活负担沉重的她没有闲情如此打扮自己啊,莫非她发了财 遇到了什么大喜事

那天快下班时我问她:“杨姐,你最近的打扮很好看啊,有什么喜事,说来听听。”她有点不好意思了,一边把垃圾筒里的杂物倒进垃圾袋,一边回应说:“儿子大学毕业拿工资了,这是儿子给我买的衣服,他让我把自己好好打扮一下,每天光鲜地来上班。”我心里涌起一股说不出的暖意。

他们简单从容生活在尘世低处,生活的烦恼和负担应该比我们多,可是我没有从他们的眉宇间看出一丝哀愁、悲观。我们坐在幸福中抱怨生活,而他们却站在尘世的烦恼中开怀。这样的心像一架闪亮锐利的犁铧,挺直脊梁,坦荡前行在生活的荆棘、坎坷中,想必任何困苦都会为这样的心让道吧;这样的犁铧,往往能从沉重的生活深处犁出幸福的辙痕。

1.文章讲述三个生活在尘世低处的人的生活状态。请根据表格要求填写恰当内容。

店主在水果店门口挂趣名

从事最苦最脏却收入不高的工作

2.文章多次写到“笑”,品析下面的句子,分析人物的心理。

(1)笑声像一只鱼,穿梭在拥挤的车厢里。(品析修辞手法)

_______________________________________________________________________________________________________________

(2)她谦卑一笑说:“是一种瓜,一斤1.5元,很甜的。”(品析加点词)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用了比喻的修辞手法,把车厢里民工互相打趣的情形比作鱼的穿梭灵动,表现了这些农民工人的乐观从容。

“谦卑”指的是不自高自大,生动形象地点明女店主的低调和高雅的文化素养,表现她以幽默的方式命名水果,展现了即便生意的清淡,也开怀面对的智慧方式。

3.文章最后说:“这样的心像一架闪亮锐利的犁铧,挺直脊梁,坦荡前行在生活的荆棘、坎坷中,想必任何困苦都会为这样的心让道吧。”结合文本内容,谈谈你对这句话的理解。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用比喻的修辞手法,把“他们却站在尘世的烦恼中开怀”的心比作闪亮锐利的犁铧除去尘世的烦恼,展现了作者正面看待人生困苦的乐观向上精神。

4.联系文本内容,说说生活中的你更欣赏哪个“开怀”的方式。为什么?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

我更欣赏文段②中的“开怀”方式,一位农民工在公车上跟自己的同伴开玩笑说要提前下车,几个农民工速背起包,准备下车,引起大家的开怀一笑。我喜欢这样的态度,农民工生活在尘世低处,生活的烦恼和负担较重,但是他们依旧能保持乐观。在期末复习阶段,学习负担很重,我经常跟同学互相调侃,互相鼓励,共同迎接期末考试。(意近即可)

突然间出现的我

李 娟

①小时候,我家在城里开着一个小商店,店里有着高高的柜台,铺着厚厚的木板。喝酒的人一个挨一个靠在上面高谈阔论,一人持一只杯子或拎一瓶酒。桌上一堆空酒瓶和花生壳。这是我最早接触的哈萨克人。那时我一点也不懂哈萨克语,虽说每日相处,但还是感觉距离遥远,像面临据天险为关的城池。

②如今,我会说一些哈萨克语了,起码能维持最基本的一些交流,但仍面临着那个城池,难以往前再走一步。

③记得刚刚进入扎克拜妈妈的家庭生活时,一天傍晚扎克拜妈妈让我去看看骆驼在不在南面大山那边。我跑到山上巡视了一番,跑回家气喘吁吁地报告:“骆驼没有!只有

‘山羊’!”但当时我还不会“山羊”的哈萨克语,一着急,就用手摸了一把下巴,做出捋胡子的样子:“这个嘛,有的!”

④扎克拜妈妈恍然大悟,大笑而去。从此之后,每当派我去赶山羊的时候,大家就会冲我捋胡子:“李娟,快去!”这当然只是一个笑话,但时间久了,这样的笑话一多,却让我感到孤独得近乎尴尬。

⑤闲暇时候,总是一个人走很远很远,却总是无法抵达想去的那个地方。山坡下,溪水边,蒲公英在白天浓烈地绽放,晚上则仔细地收拢花瓣。洁白轻盈的月亮浮在湛蓝明亮的天空中,若有所知。月亮圆的时候,全世界再也没有什么比月亮更圆。月亮弯的时候,全世界又再没有什么比月亮更弯。

⑥也许我并不孤独,只是太热情……无论如何,我点点滴滴地体会着这孤独,又深深地享受着它。我借由这孤独而把持自己,不悲伤,不烦躁,平静清明地一天天生活。记住看到的,藏好得到的。

⑦我记录着云。有一天,天上的云如同被一根大棒子狠狠乱搅一通似的,眩晕地胡乱分布。另外一天,云层则像一大幅薄纱巾轻轻抖动在天空。

⑧我记录着路。那些古牧道,那些从遥远的年代里就已经缠绕在悬崖峭壁间的深重痕迹。我想象过去的生活,那时,人们几乎一无所有……荒蛮艰辛,至纯至真。但是,无论他们还是我们,都渴望着更幸福更舒适地生活,这一点永远没有改变。

⑨我记下了最平凡的一个清晨。半个月亮静止在移动的云海中,我站在山顶,站在朝阳对面。看到扎克拜妈妈正定定地站在南边草坡上。更远的地方,斯马胡力牵着马从西边走来。更更远的地方,稀疏的松林里,卡西穿着红色的外套慢慢往山顶爬去。这样的情景之前无论已经看到过多少次,每一次还是会被突然打动。

⑩一个阴沉的下午,天上的太阳只剩一个发光的圆洞,大约快下雨了。赶牛的卡西回到家后,显得很疲惫,头发上插着一根羽毛。我开始以为是她穿过丛林时不小心挂上的,谁知她一到家就小心取下来,递给扎克拜妈妈。我突然想到,这大约就是猫头鹰羽毛吧。据说哈萨克族将猫头鹰①羽毛视为吉祥的事物,我想问是不是,却不知“猫头鹰”这个词怎么说,就睁只眼闭只眼地模仿了一下。她们一下子明白了,扎克拜妈妈说是。卡西说羽

毛是捡来的,扎克拜妈妈仔细地抚摸它,把弄弯的毛捋顺了,然后送给我,让我夹进自己的本子里。我不禁欢喜起来,真心地相信这片羽毛是吉祥的。那是第一次感觉自己不那么孤独。

有一次我出远门,因为没电话,大家不知道我回来的确切日期,斯马胡力就每天骑马去汽车走的石头路边看一看。后来还真让他给碰到了。可是马只有一匹,还要驮我的大包小包,于是他让我骑马,自己步行。我们穿过一大片森林、一条白桦林密布的河谷,还有一大片开阔的坡顶灌木丛,走了两个多小时才回到冬库儿的家中。路上,斯马胡力为了给我惊喜,引马绕远路,让我看到了山间的瀑布。我感受到了他满当当的欢乐与情谊。

在这丰饶的夏牧场,我之前的那点孤独算什么呢

(节选自李娟《前山夏牧场》,有删改)

【注释】①猫头鹰属于国家二级保护动物。保护野生动物,人人有责。

1.下列对文章内容的理解,不正确的一项是 ( C )

A.天上的云或凌乱或轻盈,既写云的状态,也隐含了我的感受。

B.我记录古牧道,想象过去的生活,思考古今人们的共同追求。

C.在平凡的清晨被平凡的情景打动,这对我来说是非常偶然的。

D.回家的路上,我们穿过森林、河谷、丛林,看到了不同的风景。

【解析】从第⑨段 “我记下了最平凡的一个清晨。”“这样的情景之前无论已经看到过多少次, 每一次还是会被突然打动。”可看出这样的情景我看过很多次,并且每一次都被打动,这与选项中“这对我来说是非常偶然的”相悖,故选 C 。

2.请根据文章内容完成思维导图。

①

②

③

【答案】①孤独得近乎尴尬

②扎克拜妈妈把羽毛送给我

③那点孤独不算什么(感受到欢乐和情谊)(意思对即可)

3.文章第⑤段的景物描写有什么作用 请从内容、结构两方面简要分析。

【答案】

①内容上:通过描写蒲公英的收放、月亮的圆弯,写出了景物变化的自然状态。②结构上:引出下文我的感想,使我改变了对孤独的认识(平静清明地对待生活)。(意思对即可)

4.俄国文学家托尔斯泰说:“写你的村庄,你就写了世界。”作者在本文中呈现了一个什么样的世界 请结合内容简要分析。

【答案】示例:呈现出一个鲜活美丽、充满人间温情的世界。这里的牧场丰饶,花草鲜美,古道辽远,这里的人善良淳朴、待人真诚,驱散了我心中的孤独感,让我感受到世界的美好和温暖。(意思对即可)

谢谢观看