专题六 文化的传承与保护 高考历史二轮复习专项提分训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题六 文化的传承与保护 高考历史二轮复习专项提分训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 19:55:15 | ||

图片预览

文档简介

专题六 文化的传承与保护

【要点总结】

一、中国古代的学校教育

官学 中央 汉朝设立的太学,西晋开始设立的国子监,是古代中国的最高学府和教育行政机构

地方 汉朝开始设立地方官学

私学 春秋时期 私学产生,改变了“学在官府”的情形

唐朝以后 进一步发展,学垫、村学和蒙学构成基层社会教育的重要形式

宋代 是书院产生和发展的重要时期,白鹿洞书院最为著名

【提分训练】

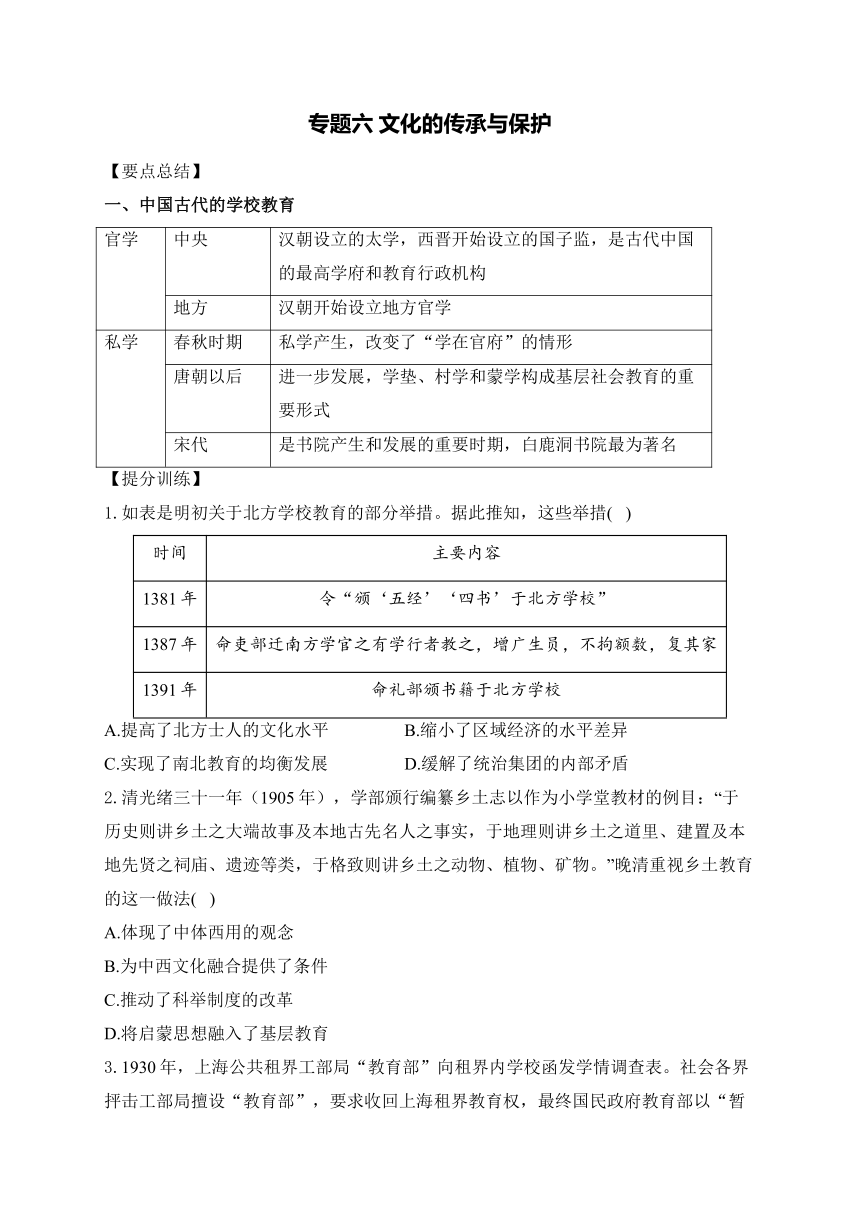

1.如表是明初关于北方学校教育的部分举措。据此推知,这些举措( )

时间 主要内容

1381年 令“颁‘五经’‘四书’于北方学校”

1387年 命吏部迁南方学官之有学行者教之,增广生员,不拘额数,复其家

1391年 命礼部颁书籍于北方学校

A.提高了北方士人的文化水平 B.缩小了区域经济的水平差异

C.实现了南北教育的均衡发展 D.缓解了统治集团的内部矛盾

2.清光绪三十一年(1905年),学部颁行编纂乡土志以作为小学堂教材的例目:“于历史则讲乡土之大端故事及本地古先名人之事实,于地理则讲乡土之道里、建置及本地先贤之祠庙、遗迹等类,于格致则讲乡土之动物、植物、矿物。”晚清重视乡土教育的这一做法( )

A.体现了中体西用的观念

B.为中西文化融合提供了条件

C.推动了科举制度的改革

D.将启蒙思想融入了基层教育

3.1930年,上海公共租界工部局“教育部”向租界内学校函发学情调查表。社会各界抨击工部局擅设“教育部”,要求收回上海租界教育权,最终国民政府教育部以“暂不置议”的批示将此事平息下来。这反映了( )

A.中外教育管理机构差异较大 B.列强掌控了中国教育行政权

C.国民政府实行对日妥协政策 D.近代中国教育的半殖民地性

4.1872年,清政府官派留学生赴美留学,主习医、农、工及各项实业,并不鼓励留学生研习法政科目。1900年以后,清末留日学生(含官费生和私费生)中,学习法政的人数占比达21.3%。这一变化表明( )

A.士人找到救亡图存新道路

B.日本加紧对华进行文化渗透

C.寻求变革成为留学生共识

D.时代变革影响士人价值取向

5.全民族抗战期间,陕甘宁边区的《初级新课本》是根据地初级小学、初级干部教育及群众教育的教科书。该书以大篇幅的内容宣传本土劳动形式以及本地劳动者,其中第四册共编有42课,而涉及农耕劳动的课文就多达19篇,占全书篇目的45%。该教科书的编撰反映出当时( )

A.教育与生产相结合 B.大生产运动如火如荼

C.阶级斗争意识盛行 D.新质生产力快速发展

6.1976—1981年,我国全日制普通高校在校生从56.5万人增加到128万人,共招收硕士、博士研究生31797人;出国留学人数达8180人,接受外国来华学生4000多人。这说明该时期中国( )

A.开始实行“科教兴国”发展战略 B.提出实施“走出去”战略

C.致力于推进社会主义现代化建设 D.形成完整的国民教育体系

7.中华人民共和国成立初期,党和政府采取了一系列措施,如抽调有文化的干部到工业战线:兴办和扩大高等院校,特别是工程技术学校:对高等院校进行院系调整,把分散在各大学的理工科的系和专业抽出来,成立独立的理工科学院:让理工科专业的大学生提前毕业:有针对性地举办各种培训班、训练班等。这些举措旨在( )

A.培养工业建设急需的技术人才 B.积累领导经济工作的实训经验

C.建立支撑工业基础的骨干企业 D.发展服务工农大众的人民教育

8.15世纪中期,谷登堡印刷术的发明催生了被视为“新一代的书籍”的印刷书。15世纪末,欧洲大约有3万种、2000多万册书籍被印刷发行,大批廉价的印刷书被生产出来,广泛地传播了新的信息和长期被垄断的知识。这一现象( )

A.体现了近代科学的作用 B.推动了人文主义的发展

C.扩大了路德新教的影响 D.促进了理性主义的传播

9.1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生,并于1893年做出修正。此后,公共图书馆得以稳步发展,并逐步消除了图书馆使用上对性别、阶层、经济状况、身份、年龄的诸多限制。到20世纪初,欧洲已经普遍建立起公共图书馆体系。这表明,欧洲图书馆( )

A.担负着保存文化典籍的职责 B.逐渐具备了服务公众的职能

C.彻底实现了文化的大众化 D.成为高等教育的重要场所

10.1953年,北京市开始筹建首都历史与建设博物馆,计划建成反映北京自然、历史和社会风貌的综合性博物馆。此外,徐悲鸿纪念馆、北京鲁迅博物馆、周口店中国猿人展览馆、北京天文馆也在“一五”计划时期相继建立起来。这些博物馆的建立( )

A.利于弘扬红色文化精神 B.体现国家对教育教学的重视

C.旨在巩固主流意识形态 D.适应了国家文化建设的需要

11.1964年通过的《威尼斯宪章》开篇写道:“人们越来越意识到人类价值的统一性,并把古代遗迹作为共同的遗产,认识到为后代保护这些古迹的共同责任,将它们真实地、完整地传下去是我们的职责”这一叙述( )

A.阐明了以国际法保护文化遗产的必要性

B.说明人类保护和传承文化遗产的重要性

C.体现了国际法开始扩展到文化遗产领域

D.反映保护文化遗产已成为全人类的共识

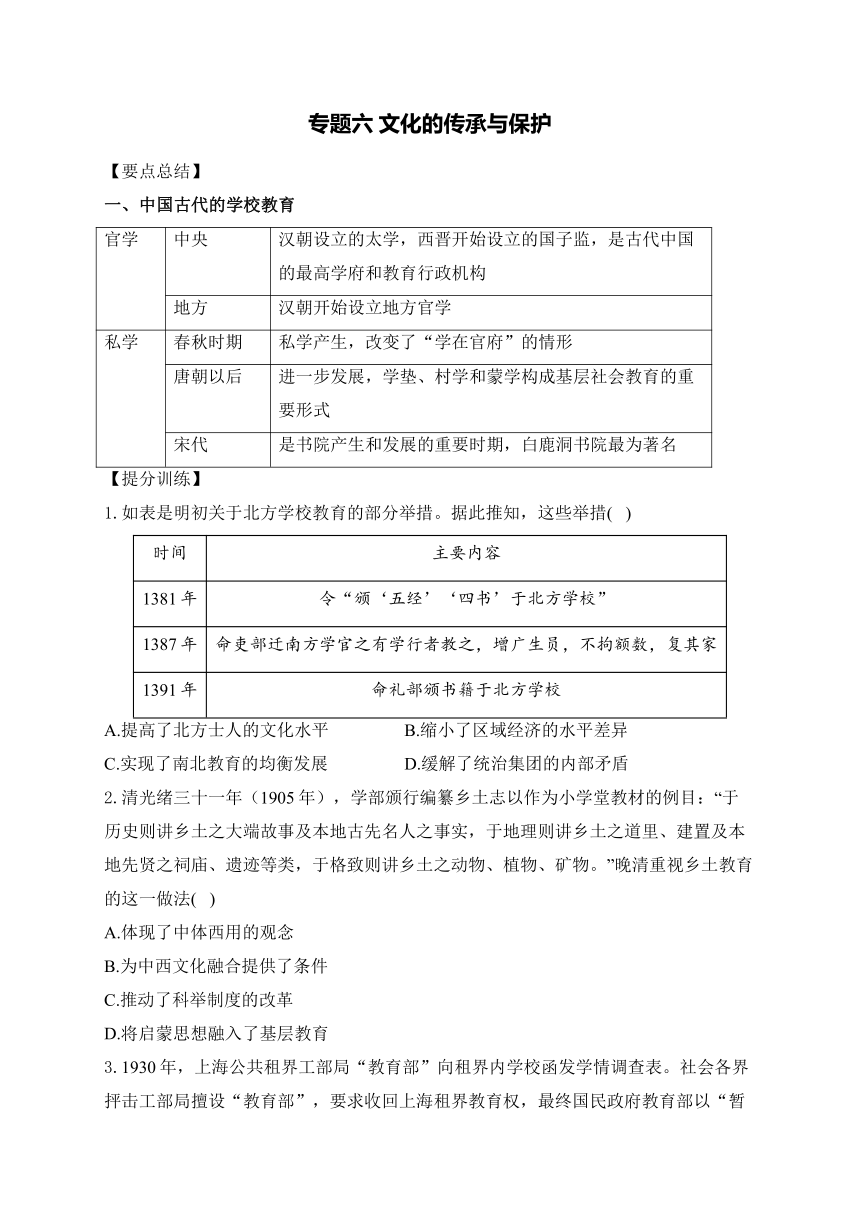

12.阅读下表,对此解读正确的是,中国( )

时间 举办地 名称

2004年 苏州 第28届世界遗产大会

2005年 西安 国际古迹遗址理事会第15届大会

2006年 绍兴 第二届文化遗产保护与可持续发展国际会议

2007年 北京 东亚地区文物建筑保护理念与实践国际研讨会

2010年 上海 国际博物馆协会第22届大会暨第25届全体会议

A.主动承担全球文化治理的责任 B.主导以联合国为中心的文化活动

C.文化遗产保护面临严峻的形势 D.依靠国际力量推动国内遗产保护

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪,伴随着英国工业革命,伦敦城市化进程加快。为了让更广泛的社会阶层接受世俗高等教育,1826年和1829年,伦敦大学学院和伦敦国王学院先后成立,并努力向政府申请正式大学地位。1835年,政府同意两所大学的办学资格,并合并成立伦敦大学。1836年,国王威廉四世颁布第一特许状,赋予伦敦大学独立法人的合法地位以及一定程度的办学自主权,包括设定教育目标、管理内部事务和自主选定管理人员等,政府通过立法、拨款等非直接行政手段与大学进行互动,而大学则通过自我管理和与政府的协商来平衡自身的利益,形成了一个由大学理事会和政府共管的双重治理模式。特许状保障了伦敦大学的学术自由权,使其跻身欧洲一流大学,提升了其在全世界的地位和影响力,成为英国乃至全球的著名高等学府。

——摘编自袁传明《近代英国高等教育改革与发展研究——以伦敦大学百年史(1825——1936)为个案》等

材料二 1896年,李端棻上《请推广学校折》,奏请光绪皇帝改革学制,建立京师大学堂,得到光绪皇帝批准,并开始筹办。7月,孙家鼐上《议复开办京师大学堂折》,光绪皇帝览折后表示赞同,但因守旧势力反对而被搁置。1898年2月,王鹏运上《需才孔亟,请饬速设京师大学堂折》,光绪皇帝谕令“其详细章程,着军机大臣会同总理各国事务衙门王大臣妥筹具奏”,但几乎没有行动。1898年6月光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,将创办京师大学堂作为新政第一等大事来办,总理各国事务衙门委托梁启超草拟京师大学堂章程上报,令孙家鼐为管学大臣,聘请美国人丁韪良为总教习。不久,戊戌变法失败,新政废除殆尽,但保留了正在艰难筹建的京师大学堂。京师大学堂的创建,虽历经曲折,但最终开创中国近代高等教育之先河。

——摘编自茹宁《中国大学百年模式转换与文化冲突》等

(1)根据材料一,概括英国伦敦大学的创办特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清京师大学堂的筹建与英国伦敦大学建立的不同之处,并分析其时代背景。

(3)综合以上材料并结合所学知识,说明近代高等教育创办对国家发展的作用。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:整个汉代没有游离于政府之外的大规模的体育组织。汉初“无为而治”思想下,出现了中国历史上第一个太平盛世——“文景之治”。游乐体育活动项目多,规模大,不仅宫廷设有蹴鞠,皇帝出行时还要进行“弋猎、射驭、蹴鞠”等体育活动,而且民间出现“里有俗,党有场,康庄驰逐,穹闾踏鞠”的景象。汉武帝时期,董仲舒先秦儒学中体育教育从“六艺”中剔除了,使体育带上浓厚的伦理色彩,极大地抑制了中华传统竞技体育类项目的发展。自张骞通西域后,西方的体育文化或经官方、或经民间沿着丝绸之路陆续传至汉朝。汉匈战争期间,汉军也十分注意吸收游牧民族的骑射长技。晁错曾向汉文帝建议说:“今降胡义渠蛮夷之属来归谊者,其众数千,饮食长技与匈奴同,可赐之坚甲絮衣,劲弓利矢益以边郡之良骑……两军相为表里,各用其长技”。在汉朝豪强地主庄园中,不但把依附自己的农民变成自己的私家武装,按军队编制把他们组织起来,而且自筑营堑、坞壁,进行武装训练。豪强地主武装和坞壁的普遍发展,促进了各地民间习武活动的发展,为当时民间武艺活动提供了空间和动力。

——摘编自钱文军《汉代体育文化发展的历史背景与思想基础》

材料二:近代西方体育思想开始传入中国,大约始于19世纪60年代。当时,它的传入主要通过中国自觉与不自觉地向西方学习。严复从教育救国的思想出发,高度肯定了体育的社会效能:自强保种、强健身体,进而富国强民。蔡元培从“保国强种”的角度竭力主张实行军国民教育,提出学堂的任务就是保国强种。五四新文化运动后,自然体育思想(把体育看成一种生活,强调个性发展)逐渐取代了军国民体育思想。近代中国的体育思想,就时代而言,民国时期较之清末进步很大,国民政府时期比北洋军阀时期亦有明显进步;就地区而言,先沿海地区和中心城市,继而向内地和边远地区发展;就项目而言,由体操到田径、球类等;就部门而言,先军队、教会学校进而普通学校,又由学校而社会。南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会。

——摘编自任雪艳《中国近代体育思想的发展演变及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代体育文化发展的背景,并说明其特色。

(2)根据材料二并结合所学,概括近代中国体育思想发展演变的特点,并分析其原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳发展体育运动的意义。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据材料“1381年令颁五经四书于北方学校”“1387年命吏部迁南方学官之有学行者教之,增广生员,不拘额数,复其家”“1391年命礼部颁书籍于北方学校”可知,明朝初年,政府采取措施发展北方儒学教育,这有助于缓解统治集团内部矛盾,D项正确;政府的举措有助于发展北方教育,但是并不一定能提高北方士人的文化水平,排除A项;材料举措是文化举措,不能缩小区域经济发展水平差异,排除B项;C项表述绝对,排除C项。故选D项。

2.答案:B

解析:根据材料“于历史则讲乡土之大端故事及本地古先名人之事实,于地理则讲乡土之道里、建置及本地先贤之祠庙、遗迹等类,于格致则讲乡土之动物、植物、矿物”和所学可知,编纂乡土教材为输入西学、普及教育提供了通俗易懂的读物,在一定程度上促进了西方自然科学知识在中国的传播,为中西文化融合提供了条件,B项正确;中体西用主张以中国传统的儒家伦理和经典学说为根本(中学为体),同时学习和采用西方的科学技术和文化措施(西学为用),材料未体现中体西用的观念,排除A项;材料无法体现乡土教育与科举制度改革的关系,排除C项;启蒙思想崇尚理性,反对蒙昧主义和宗教迷信,主张自由、平等、民主和科学,材料未体现乡土教育与启蒙思想的关系,排除D项。

3.答案:D

解析:根据材料“最终国民政府教育部以‘暂不置议’的批示将此事平息下来”可知,针对上海租界工部局“教育部”的不合理行为,国民政府并没有以坚决态度来收回教育权,体现出近代上海教育具有半殖民地性,故D项正确;材料主旨不是中外教育管理机构的情况,故排除A项;材料仅涉及上海租界情况,不能代指中国的整体教育,故排除B项;材料没有涉及政府对日本的态度,故排除C项。

4.答案:D

解析:根据材料,清政府最初派遣留学生出国,目的在于培养“自强”的人才,因此留学生以学习自然科学和实用科学为主;甲午中日战争后,民族危机加深,救亡图存的呼声高涨,更多留学生致力于学习法律和政治,试图从制度上找到救国的道路,因此,时代变革影响士人价值取向,D项正确;1872年,洋务运动正在进行;1901年清政府推行“新政”,培养新政所需人才、维护统治,但最终均以失败告终,并未找到救亡图存的途径,排除A项;材料并未涉及日本对华文化侵略的态度和行动,排除B项;“共识”一词表述过于绝对,排除C项。

5.答案:A

解析:根据材料可知,《初级新课本》突出宣传本土劳动形式和农耕劳动内容,这表明根据地的教育与生产劳动紧密结合,以服务抗战和根据地实际需求为核心,A项正确;大生产运动是抗战时期的重要经济活动,但材料反映的是劳动教育与课程设置的结合,而非直接描写大生产运动,排除B项;尽管抗战期间阶级斗争思想有所传播,但《初级新课本》的内容重点在于教育与生产劳动的结合,未体现“阶级斗争意识盛行”,排除C项;新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。当时边区以传统农业劳动为主,与“新质生产力快速发展”不符,排除D项。故选A项。

6.答案:C

解析:A.1995年5月6日,中共中央、国务院作出《关于加速科学技术进步的决定》,提出了科教兴国战略,与题干时间不符,故A错误;B.2002年11月,党的十六大报告明确指出:“适应经济全球化和我国对外开放进入新阶段的形势,我们要以更加积极的姿态走向世界,坚持‘引进来’和‘走出去’相结合,全面提高对外开放水平,”与题干时间不符,故B错误;C.1976~1981年,我国全日制普通高校在校生从56.5万人增加到128万人,共招收硕士、博士研究生31797人:出国留学人数达8180人,接受外国来华学生4000多人,这说明该时期中国致力于推进社会主义现代化建设,故C正确;D.1965年,中国教育事业初步形成了比较完整的国民教育体系,与题干时间不符,故D错误。

7.答案:A

解析:根据材料中“工业战线”“工程技术学校”“理工科学院”等信息并结合所学知识可知,中华人民共和国成立初期,工业基础薄弱,为了满足工业化建设的需要,党和政府采取了一系列措施培养工业建设急需的技术人才,故A项正确。B项与材料主旨不符,排除;材料未涉及企业的建立,排除C项;材料强调的是党和政府采取措施培养工业化建设急需的技术人才,D项不符合材料主旨,排除。

8.答案:B

解析:“大批廉价的印刷书被生产出来”有利于新思想的传播,联系“15世纪中期”可知,此时正是文艺复兴时期,故这一现象推动了人文主义的发展,B项正确;谷登堡印刷术不是近代科学,排除A项;路德新教出现在16世纪,排除C项;理性主义出现在17世纪,排除D项。

9.答案:B

解析:根据“1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生,并于1893年做出修正。此后,公共图书馆得以稳步发展,并逐步消除了图书馆使用上对性别、阶层、经济状况、身份、年龄的诸多限制。到20世纪初,欧洲已经普遍建立起公共图书馆体系”可知,英国通过对图书馆立法,促进了图书馆的发展,逐步消除了图书馆使用上对性别、阶层、经济状况身份、年龄的诸多限制,使得图书馆逐渐具备了服务公众的职能,B正确;材料没有体现对文化典籍的保护,排除A;彻底的说法过于绝对,排除C;D说法不符合史实,排除。故选:B。

10.答案:D

解析:根据材料并结合所学知识可知,博物馆是文化建设的重要组成部分,在中华人民共和国成立初期,首都历史与建设博物馆的筹备和其他有关自然景观、历史人文等博物馆的建设适应了这一时期我国文化建设的需要,故D项正确。材料中反映的不仅仅有红色文化纪念馆,还有天文馆,排除A项;材料中并未涉及博物馆的建设与教育教学的联系,排除B项;C项在材料中并未体现,排除。

11.答案:B

解析:根据材料可知,《威尼斯宪章》旨在说明文化遗产的价值和保护文化遗产的重要性,故选B项;A项在材料中没有体现,排除;C项错在“开始”的表述上,排除;D项“成为全人类的共识”表述过于绝对,排除。

12.答案:A

解析:这些会议都是有关文化遗产、文化传承的国际会议,涉及全球文化治理,这些会议都在中国召开,体现了中国主动承担全球文化治理的责任,选A项。从材料看不出“主导”,在中国开会不等于由中国“主导”,排除B项。在中国开会不等于中国的形势就严峻,排除C项。材料讲的是国际会议,推动国内遗产保护与材料主旨不符,D项不选。

13.答案:(1)英国伦敦大学创办特点:适应城市化和工业革命发展需求而创办;争取政府支持,获得办学资格和合法地位;由多所学院合并而成;形成政府与大学理事会共管的双重治理模式;拥有一定办学自主权和学术自由权。

(2)不同之处:京师大学堂是在民族危机严重背景下,为救亡图存而创办;筹建过程曲折,受守旧势力阻碍;主要依靠政府力量推动;借鉴西方办学模式。

时代背景:列强侵略加剧,民族危机深重;民族资本主义初步发展;西方思想文化传入,有识之士倡导教育改革;封建守旧势力强大,传统教育观念根深蒂固。

(3)作用:培养了大量专业人才,为国家发展提供智力支持;推动了科技文化进步,促进社会思想解放;有利于增强国家综合实力,提升国际地位;推动教育近代化进程,为社会发展奠定基础。

解析:(1)特点:由材料“伴随着英国工业革命,伦敦城市化进程加快”可知,伦敦大学适应城市化和工业革命发展需求而创办;由材料“伦敦大学学院和伦敦国王学院先后成立,并努力向政府申请正式大学地位”可知争取政府支持,获得办学资格和合法地位;由材料“合并成立伦敦大学”可知由多所学院合并而成;由材料“由大学理事会和政府共管的双重治理模式”可知形成政府与大学理事会共管的双重治理模式;由材料“赋予伦敦大学独立法人的合法地位以及一定程度的办学自主权”“特许状保障了伦敦大学的学术自由权”可知拥有一定办学自主权和学术自由权。

(2)不同之处:据所学,京师大学堂筹办的背景是甲午中日战争失败以后,民族危机加剧,为了挽救民族危机;由材料“光绪皇帝览折后表示赞同,但因守旧势力反对而被搁置”可知筹建过程曲折,受守旧势力阻碍;由材料“其详细章程,着军机大臣会同总理各国事务衙门王大臣妥筹具奏,但几乎没有行动”“1898年6月光绪皇帝颁布”明定国是诏书,将创办京师大学堂作为新政第一等大事来办”可知主要依靠政府力量推动;由材料“聘请美国人丁韪良为总教习”可知借鉴西方办学模式。背景:据所学可从政治、经济、文化、社会等角度作答,列强侵略加剧,民族危机深重;民族资本主义初步发展;西方思想文化传入,有识之士倡导教育改革;封建守旧势力强大,传统教育观念根深蒂固。

(3)作用:由材料“京师大学堂的创建,虽历经曲折,但最终开创中国近代高等教育之先河“结合所学可从人才、文化等角度作答,培养了大量专业人才,为国家发展提供智力支持;推动了科技文化进步,促进社会思想解放;有利于增强国家综合实力,提升国际地位;推动教育近代化进程,为社会发展奠定基础。

14.答案:(1)背景:汉代大一统的中央集权制的恢复和巩固;民族融合丰富了汉代体育的文化内涵;汉匈战争较为频繁;张骞出使西域,打通丝绸之路;中西交流与民族交融发展;社会经济发展;东汉豪强地主庄园的形成与发展。

特色:开放包容的精神;尚武风气;军事色彩;与汉代文明进程发展相适应。

(2)特点:近代体育思想从来源上看多为“舶来品”,少本土创造;发展体育目的由“救亡图存”逐渐转变为“关怀人性”;具有半殖民地半封建的性质;发展具有不平衡性;南京国民政府时期以立法加强推进。

原因:西学东渐;民族危机逐步加深;政府日益重视;有识之士的推动。

(3)意义:有利于增强国民体质,促进人的全面发展;有利于强兵御侮,救亡图存,从而推动民族振兴,国家强盛;有利于推动教育改革,完善教育制度;有利于塑造顽强拼搏的民族精神,增强中华民族凝聚力。

解析:(1)汉代体育文化发展的背景:根据“汉初‘无为而治’思想下,出现了中国历史上第一个太平盛世——‘文景之治’。游乐体育活动项目多,规模大”得出是汉代大一统的中央集权制的恢复和巩固;根据“自张骞通西域后,西方的体育文化或经官方、或经民间沿着丝绸之路陆续传至汉朝。汉匈战争期间,汉军也十分注意吸收游牧民族的骑射长技”得出民族融合丰富了汉代体育的文化内涵;汉匈战争较为频繁;张骞出使西域,打通丝绸之路;中西交流与民族交融发展;根据“在汉朝豪强地主庄园中,不但把依附自己的农民变成自己的私家武装,按军队编制把他们组织起来,而且自筑营堑、坞壁,进行武装训练。豪强地主武装和坞壁的普遍发展,促进了各地民间习武活动的发展,为当时民间武艺活动提供了空间和动力”得出社会经济发展;东汉豪强地主庄园的形成与发展。特色:综合所学内容和材料内容可知,主要是具有开放包容的精神、尚武风气、军事色彩;同时与汉代文明进程发展相适应。

(2)近代中国体育思想发展演变的特点:根据“近代西方体育思想开始传入中国,大约始于19世纪60年代”得出近代体育思想从来源上看多为“舶来品”,少本土创造;根据“五四新文化运动后,自然体育思想(把体育看成一种生活,强调个性发展)逐渐取代了军国民体育思想”得出发展体育目的由“救亡图存”逐渐转变为“关怀人性”;根据“就地区而言,先沿海地区和中心城市,继而向内地和边远地区发展”得出发展具有不平衡性;根据“南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会”得出南京国民政府时期以立法加强推进。结合所学内容可知,还具有半殖民地半封建的性质。演变的原因:结合所学可知,主要和西学东渐;民族危机逐步加深;政府日益重视以及有识之士的推动等因素有关。

(3)发展体育运动的意义:综合材料内容和所学可知,主要是有利于增强国民体质,促进人的全面发展;有利于强兵御侮,救亡图存,从而推动民族振兴,国家强盛;有利于推动教育改革,完善教育制度;有利于塑造顽强拼搏的民族精神,增强中华民族凝聚力。

【要点总结】

一、中国古代的学校教育

官学 中央 汉朝设立的太学,西晋开始设立的国子监,是古代中国的最高学府和教育行政机构

地方 汉朝开始设立地方官学

私学 春秋时期 私学产生,改变了“学在官府”的情形

唐朝以后 进一步发展,学垫、村学和蒙学构成基层社会教育的重要形式

宋代 是书院产生和发展的重要时期,白鹿洞书院最为著名

【提分训练】

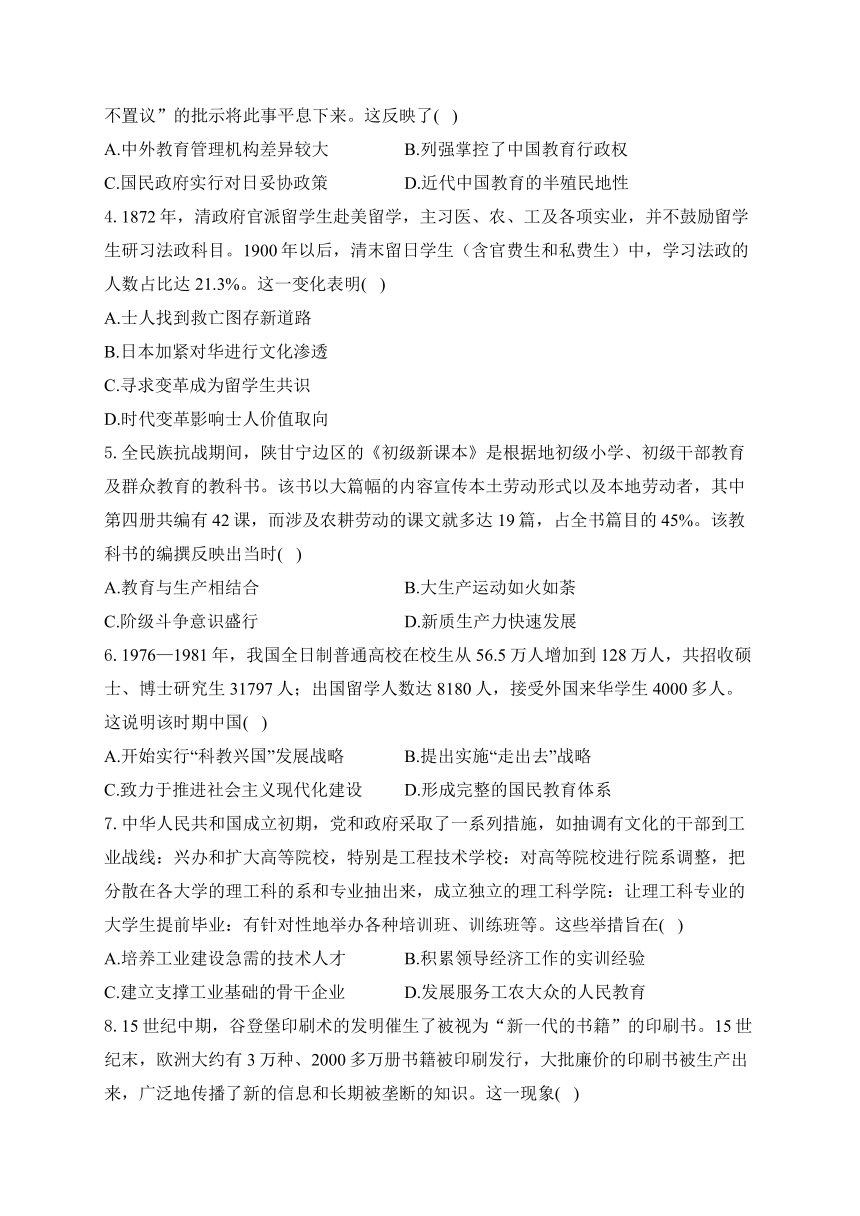

1.如表是明初关于北方学校教育的部分举措。据此推知,这些举措( )

时间 主要内容

1381年 令“颁‘五经’‘四书’于北方学校”

1387年 命吏部迁南方学官之有学行者教之,增广生员,不拘额数,复其家

1391年 命礼部颁书籍于北方学校

A.提高了北方士人的文化水平 B.缩小了区域经济的水平差异

C.实现了南北教育的均衡发展 D.缓解了统治集团的内部矛盾

2.清光绪三十一年(1905年),学部颁行编纂乡土志以作为小学堂教材的例目:“于历史则讲乡土之大端故事及本地古先名人之事实,于地理则讲乡土之道里、建置及本地先贤之祠庙、遗迹等类,于格致则讲乡土之动物、植物、矿物。”晚清重视乡土教育的这一做法( )

A.体现了中体西用的观念

B.为中西文化融合提供了条件

C.推动了科举制度的改革

D.将启蒙思想融入了基层教育

3.1930年,上海公共租界工部局“教育部”向租界内学校函发学情调查表。社会各界抨击工部局擅设“教育部”,要求收回上海租界教育权,最终国民政府教育部以“暂不置议”的批示将此事平息下来。这反映了( )

A.中外教育管理机构差异较大 B.列强掌控了中国教育行政权

C.国民政府实行对日妥协政策 D.近代中国教育的半殖民地性

4.1872年,清政府官派留学生赴美留学,主习医、农、工及各项实业,并不鼓励留学生研习法政科目。1900年以后,清末留日学生(含官费生和私费生)中,学习法政的人数占比达21.3%。这一变化表明( )

A.士人找到救亡图存新道路

B.日本加紧对华进行文化渗透

C.寻求变革成为留学生共识

D.时代变革影响士人价值取向

5.全民族抗战期间,陕甘宁边区的《初级新课本》是根据地初级小学、初级干部教育及群众教育的教科书。该书以大篇幅的内容宣传本土劳动形式以及本地劳动者,其中第四册共编有42课,而涉及农耕劳动的课文就多达19篇,占全书篇目的45%。该教科书的编撰反映出当时( )

A.教育与生产相结合 B.大生产运动如火如荼

C.阶级斗争意识盛行 D.新质生产力快速发展

6.1976—1981年,我国全日制普通高校在校生从56.5万人增加到128万人,共招收硕士、博士研究生31797人;出国留学人数达8180人,接受外国来华学生4000多人。这说明该时期中国( )

A.开始实行“科教兴国”发展战略 B.提出实施“走出去”战略

C.致力于推进社会主义现代化建设 D.形成完整的国民教育体系

7.中华人民共和国成立初期,党和政府采取了一系列措施,如抽调有文化的干部到工业战线:兴办和扩大高等院校,特别是工程技术学校:对高等院校进行院系调整,把分散在各大学的理工科的系和专业抽出来,成立独立的理工科学院:让理工科专业的大学生提前毕业:有针对性地举办各种培训班、训练班等。这些举措旨在( )

A.培养工业建设急需的技术人才 B.积累领导经济工作的实训经验

C.建立支撑工业基础的骨干企业 D.发展服务工农大众的人民教育

8.15世纪中期,谷登堡印刷术的发明催生了被视为“新一代的书籍”的印刷书。15世纪末,欧洲大约有3万种、2000多万册书籍被印刷发行,大批廉价的印刷书被生产出来,广泛地传播了新的信息和长期被垄断的知识。这一现象( )

A.体现了近代科学的作用 B.推动了人文主义的发展

C.扩大了路德新教的影响 D.促进了理性主义的传播

9.1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生,并于1893年做出修正。此后,公共图书馆得以稳步发展,并逐步消除了图书馆使用上对性别、阶层、经济状况、身份、年龄的诸多限制。到20世纪初,欧洲已经普遍建立起公共图书馆体系。这表明,欧洲图书馆( )

A.担负着保存文化典籍的职责 B.逐渐具备了服务公众的职能

C.彻底实现了文化的大众化 D.成为高等教育的重要场所

10.1953年,北京市开始筹建首都历史与建设博物馆,计划建成反映北京自然、历史和社会风貌的综合性博物馆。此外,徐悲鸿纪念馆、北京鲁迅博物馆、周口店中国猿人展览馆、北京天文馆也在“一五”计划时期相继建立起来。这些博物馆的建立( )

A.利于弘扬红色文化精神 B.体现国家对教育教学的重视

C.旨在巩固主流意识形态 D.适应了国家文化建设的需要

11.1964年通过的《威尼斯宪章》开篇写道:“人们越来越意识到人类价值的统一性,并把古代遗迹作为共同的遗产,认识到为后代保护这些古迹的共同责任,将它们真实地、完整地传下去是我们的职责”这一叙述( )

A.阐明了以国际法保护文化遗产的必要性

B.说明人类保护和传承文化遗产的重要性

C.体现了国际法开始扩展到文化遗产领域

D.反映保护文化遗产已成为全人类的共识

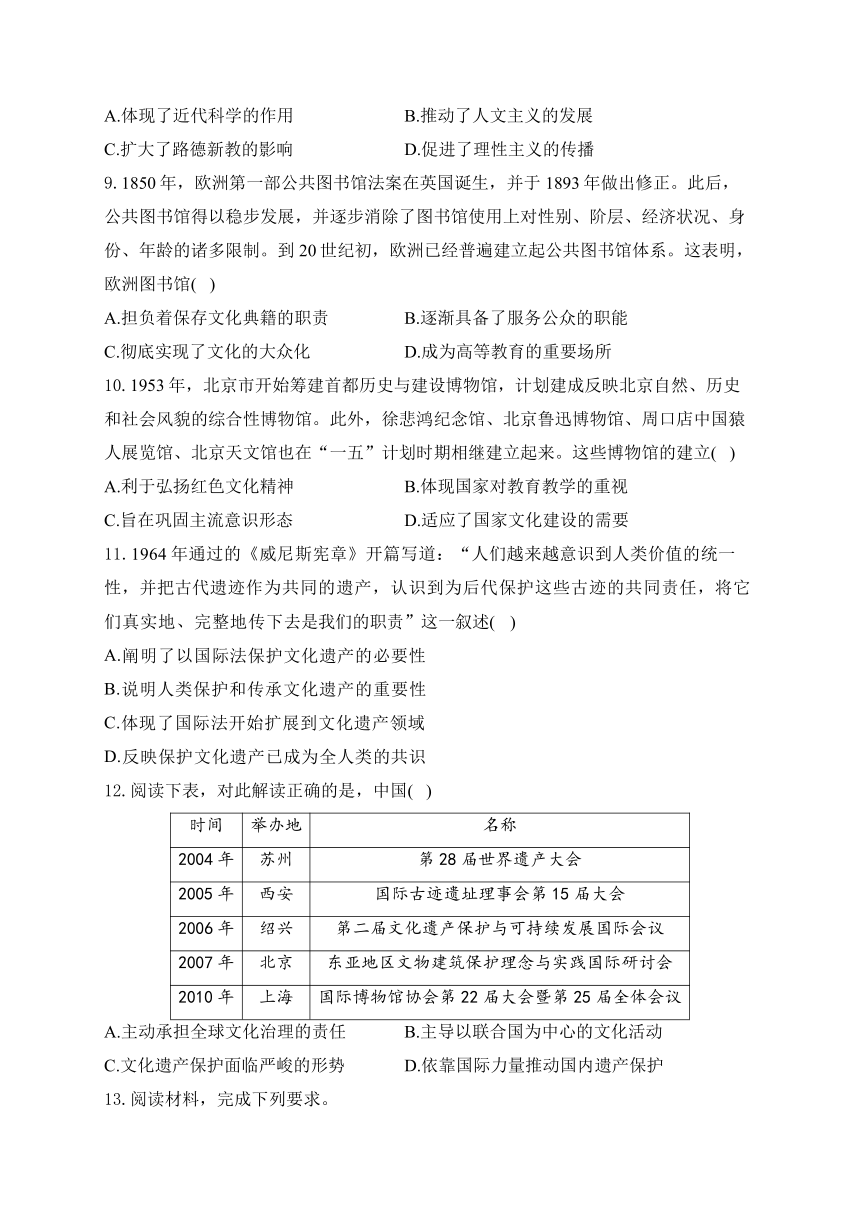

12.阅读下表,对此解读正确的是,中国( )

时间 举办地 名称

2004年 苏州 第28届世界遗产大会

2005年 西安 国际古迹遗址理事会第15届大会

2006年 绍兴 第二届文化遗产保护与可持续发展国际会议

2007年 北京 东亚地区文物建筑保护理念与实践国际研讨会

2010年 上海 国际博物馆协会第22届大会暨第25届全体会议

A.主动承担全球文化治理的责任 B.主导以联合国为中心的文化活动

C.文化遗产保护面临严峻的形势 D.依靠国际力量推动国内遗产保护

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪,伴随着英国工业革命,伦敦城市化进程加快。为了让更广泛的社会阶层接受世俗高等教育,1826年和1829年,伦敦大学学院和伦敦国王学院先后成立,并努力向政府申请正式大学地位。1835年,政府同意两所大学的办学资格,并合并成立伦敦大学。1836年,国王威廉四世颁布第一特许状,赋予伦敦大学独立法人的合法地位以及一定程度的办学自主权,包括设定教育目标、管理内部事务和自主选定管理人员等,政府通过立法、拨款等非直接行政手段与大学进行互动,而大学则通过自我管理和与政府的协商来平衡自身的利益,形成了一个由大学理事会和政府共管的双重治理模式。特许状保障了伦敦大学的学术自由权,使其跻身欧洲一流大学,提升了其在全世界的地位和影响力,成为英国乃至全球的著名高等学府。

——摘编自袁传明《近代英国高等教育改革与发展研究——以伦敦大学百年史(1825——1936)为个案》等

材料二 1896年,李端棻上《请推广学校折》,奏请光绪皇帝改革学制,建立京师大学堂,得到光绪皇帝批准,并开始筹办。7月,孙家鼐上《议复开办京师大学堂折》,光绪皇帝览折后表示赞同,但因守旧势力反对而被搁置。1898年2月,王鹏运上《需才孔亟,请饬速设京师大学堂折》,光绪皇帝谕令“其详细章程,着军机大臣会同总理各国事务衙门王大臣妥筹具奏”,但几乎没有行动。1898年6月光绪皇帝颁布“明定国是”诏书,将创办京师大学堂作为新政第一等大事来办,总理各国事务衙门委托梁启超草拟京师大学堂章程上报,令孙家鼐为管学大臣,聘请美国人丁韪良为总教习。不久,戊戌变法失败,新政废除殆尽,但保留了正在艰难筹建的京师大学堂。京师大学堂的创建,虽历经曲折,但最终开创中国近代高等教育之先河。

——摘编自茹宁《中国大学百年模式转换与文化冲突》等

(1)根据材料一,概括英国伦敦大学的创办特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清京师大学堂的筹建与英国伦敦大学建立的不同之处,并分析其时代背景。

(3)综合以上材料并结合所学知识,说明近代高等教育创办对国家发展的作用。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一:整个汉代没有游离于政府之外的大规模的体育组织。汉初“无为而治”思想下,出现了中国历史上第一个太平盛世——“文景之治”。游乐体育活动项目多,规模大,不仅宫廷设有蹴鞠,皇帝出行时还要进行“弋猎、射驭、蹴鞠”等体育活动,而且民间出现“里有俗,党有场,康庄驰逐,穹闾踏鞠”的景象。汉武帝时期,董仲舒先秦儒学中体育教育从“六艺”中剔除了,使体育带上浓厚的伦理色彩,极大地抑制了中华传统竞技体育类项目的发展。自张骞通西域后,西方的体育文化或经官方、或经民间沿着丝绸之路陆续传至汉朝。汉匈战争期间,汉军也十分注意吸收游牧民族的骑射长技。晁错曾向汉文帝建议说:“今降胡义渠蛮夷之属来归谊者,其众数千,饮食长技与匈奴同,可赐之坚甲絮衣,劲弓利矢益以边郡之良骑……两军相为表里,各用其长技”。在汉朝豪强地主庄园中,不但把依附自己的农民变成自己的私家武装,按军队编制把他们组织起来,而且自筑营堑、坞壁,进行武装训练。豪强地主武装和坞壁的普遍发展,促进了各地民间习武活动的发展,为当时民间武艺活动提供了空间和动力。

——摘编自钱文军《汉代体育文化发展的历史背景与思想基础》

材料二:近代西方体育思想开始传入中国,大约始于19世纪60年代。当时,它的传入主要通过中国自觉与不自觉地向西方学习。严复从教育救国的思想出发,高度肯定了体育的社会效能:自强保种、强健身体,进而富国强民。蔡元培从“保国强种”的角度竭力主张实行军国民教育,提出学堂的任务就是保国强种。五四新文化运动后,自然体育思想(把体育看成一种生活,强调个性发展)逐渐取代了军国民体育思想。近代中国的体育思想,就时代而言,民国时期较之清末进步很大,国民政府时期比北洋军阀时期亦有明显进步;就地区而言,先沿海地区和中心城市,继而向内地和边远地区发展;就项目而言,由体操到田径、球类等;就部门而言,先军队、教会学校进而普通学校,又由学校而社会。南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会。

——摘编自任雪艳《中国近代体育思想的发展演变及特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代体育文化发展的背景,并说明其特色。

(2)根据材料二并结合所学,概括近代中国体育思想发展演变的特点,并分析其原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳发展体育运动的意义。

答案以及解析

1.答案:D

解析:根据材料“1381年令颁五经四书于北方学校”“1387年命吏部迁南方学官之有学行者教之,增广生员,不拘额数,复其家”“1391年命礼部颁书籍于北方学校”可知,明朝初年,政府采取措施发展北方儒学教育,这有助于缓解统治集团内部矛盾,D项正确;政府的举措有助于发展北方教育,但是并不一定能提高北方士人的文化水平,排除A项;材料举措是文化举措,不能缩小区域经济发展水平差异,排除B项;C项表述绝对,排除C项。故选D项。

2.答案:B

解析:根据材料“于历史则讲乡土之大端故事及本地古先名人之事实,于地理则讲乡土之道里、建置及本地先贤之祠庙、遗迹等类,于格致则讲乡土之动物、植物、矿物”和所学可知,编纂乡土教材为输入西学、普及教育提供了通俗易懂的读物,在一定程度上促进了西方自然科学知识在中国的传播,为中西文化融合提供了条件,B项正确;中体西用主张以中国传统的儒家伦理和经典学说为根本(中学为体),同时学习和采用西方的科学技术和文化措施(西学为用),材料未体现中体西用的观念,排除A项;材料无法体现乡土教育与科举制度改革的关系,排除C项;启蒙思想崇尚理性,反对蒙昧主义和宗教迷信,主张自由、平等、民主和科学,材料未体现乡土教育与启蒙思想的关系,排除D项。

3.答案:D

解析:根据材料“最终国民政府教育部以‘暂不置议’的批示将此事平息下来”可知,针对上海租界工部局“教育部”的不合理行为,国民政府并没有以坚决态度来收回教育权,体现出近代上海教育具有半殖民地性,故D项正确;材料主旨不是中外教育管理机构的情况,故排除A项;材料仅涉及上海租界情况,不能代指中国的整体教育,故排除B项;材料没有涉及政府对日本的态度,故排除C项。

4.答案:D

解析:根据材料,清政府最初派遣留学生出国,目的在于培养“自强”的人才,因此留学生以学习自然科学和实用科学为主;甲午中日战争后,民族危机加深,救亡图存的呼声高涨,更多留学生致力于学习法律和政治,试图从制度上找到救国的道路,因此,时代变革影响士人价值取向,D项正确;1872年,洋务运动正在进行;1901年清政府推行“新政”,培养新政所需人才、维护统治,但最终均以失败告终,并未找到救亡图存的途径,排除A项;材料并未涉及日本对华文化侵略的态度和行动,排除B项;“共识”一词表述过于绝对,排除C项。

5.答案:A

解析:根据材料可知,《初级新课本》突出宣传本土劳动形式和农耕劳动内容,这表明根据地的教育与生产劳动紧密结合,以服务抗战和根据地实际需求为核心,A项正确;大生产运动是抗战时期的重要经济活动,但材料反映的是劳动教育与课程设置的结合,而非直接描写大生产运动,排除B项;尽管抗战期间阶级斗争思想有所传播,但《初级新课本》的内容重点在于教育与生产劳动的结合,未体现“阶级斗争意识盛行”,排除C项;新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。当时边区以传统农业劳动为主,与“新质生产力快速发展”不符,排除D项。故选A项。

6.答案:C

解析:A.1995年5月6日,中共中央、国务院作出《关于加速科学技术进步的决定》,提出了科教兴国战略,与题干时间不符,故A错误;B.2002年11月,党的十六大报告明确指出:“适应经济全球化和我国对外开放进入新阶段的形势,我们要以更加积极的姿态走向世界,坚持‘引进来’和‘走出去’相结合,全面提高对外开放水平,”与题干时间不符,故B错误;C.1976~1981年,我国全日制普通高校在校生从56.5万人增加到128万人,共招收硕士、博士研究生31797人:出国留学人数达8180人,接受外国来华学生4000多人,这说明该时期中国致力于推进社会主义现代化建设,故C正确;D.1965年,中国教育事业初步形成了比较完整的国民教育体系,与题干时间不符,故D错误。

7.答案:A

解析:根据材料中“工业战线”“工程技术学校”“理工科学院”等信息并结合所学知识可知,中华人民共和国成立初期,工业基础薄弱,为了满足工业化建设的需要,党和政府采取了一系列措施培养工业建设急需的技术人才,故A项正确。B项与材料主旨不符,排除;材料未涉及企业的建立,排除C项;材料强调的是党和政府采取措施培养工业化建设急需的技术人才,D项不符合材料主旨,排除。

8.答案:B

解析:“大批廉价的印刷书被生产出来”有利于新思想的传播,联系“15世纪中期”可知,此时正是文艺复兴时期,故这一现象推动了人文主义的发展,B项正确;谷登堡印刷术不是近代科学,排除A项;路德新教出现在16世纪,排除C项;理性主义出现在17世纪,排除D项。

9.答案:B

解析:根据“1850年,欧洲第一部公共图书馆法案在英国诞生,并于1893年做出修正。此后,公共图书馆得以稳步发展,并逐步消除了图书馆使用上对性别、阶层、经济状况、身份、年龄的诸多限制。到20世纪初,欧洲已经普遍建立起公共图书馆体系”可知,英国通过对图书馆立法,促进了图书馆的发展,逐步消除了图书馆使用上对性别、阶层、经济状况身份、年龄的诸多限制,使得图书馆逐渐具备了服务公众的职能,B正确;材料没有体现对文化典籍的保护,排除A;彻底的说法过于绝对,排除C;D说法不符合史实,排除。故选:B。

10.答案:D

解析:根据材料并结合所学知识可知,博物馆是文化建设的重要组成部分,在中华人民共和国成立初期,首都历史与建设博物馆的筹备和其他有关自然景观、历史人文等博物馆的建设适应了这一时期我国文化建设的需要,故D项正确。材料中反映的不仅仅有红色文化纪念馆,还有天文馆,排除A项;材料中并未涉及博物馆的建设与教育教学的联系,排除B项;C项在材料中并未体现,排除。

11.答案:B

解析:根据材料可知,《威尼斯宪章》旨在说明文化遗产的价值和保护文化遗产的重要性,故选B项;A项在材料中没有体现,排除;C项错在“开始”的表述上,排除;D项“成为全人类的共识”表述过于绝对,排除。

12.答案:A

解析:这些会议都是有关文化遗产、文化传承的国际会议,涉及全球文化治理,这些会议都在中国召开,体现了中国主动承担全球文化治理的责任,选A项。从材料看不出“主导”,在中国开会不等于由中国“主导”,排除B项。在中国开会不等于中国的形势就严峻,排除C项。材料讲的是国际会议,推动国内遗产保护与材料主旨不符,D项不选。

13.答案:(1)英国伦敦大学创办特点:适应城市化和工业革命发展需求而创办;争取政府支持,获得办学资格和合法地位;由多所学院合并而成;形成政府与大学理事会共管的双重治理模式;拥有一定办学自主权和学术自由权。

(2)不同之处:京师大学堂是在民族危机严重背景下,为救亡图存而创办;筹建过程曲折,受守旧势力阻碍;主要依靠政府力量推动;借鉴西方办学模式。

时代背景:列强侵略加剧,民族危机深重;民族资本主义初步发展;西方思想文化传入,有识之士倡导教育改革;封建守旧势力强大,传统教育观念根深蒂固。

(3)作用:培养了大量专业人才,为国家发展提供智力支持;推动了科技文化进步,促进社会思想解放;有利于增强国家综合实力,提升国际地位;推动教育近代化进程,为社会发展奠定基础。

解析:(1)特点:由材料“伴随着英国工业革命,伦敦城市化进程加快”可知,伦敦大学适应城市化和工业革命发展需求而创办;由材料“伦敦大学学院和伦敦国王学院先后成立,并努力向政府申请正式大学地位”可知争取政府支持,获得办学资格和合法地位;由材料“合并成立伦敦大学”可知由多所学院合并而成;由材料“由大学理事会和政府共管的双重治理模式”可知形成政府与大学理事会共管的双重治理模式;由材料“赋予伦敦大学独立法人的合法地位以及一定程度的办学自主权”“特许状保障了伦敦大学的学术自由权”可知拥有一定办学自主权和学术自由权。

(2)不同之处:据所学,京师大学堂筹办的背景是甲午中日战争失败以后,民族危机加剧,为了挽救民族危机;由材料“光绪皇帝览折后表示赞同,但因守旧势力反对而被搁置”可知筹建过程曲折,受守旧势力阻碍;由材料“其详细章程,着军机大臣会同总理各国事务衙门王大臣妥筹具奏,但几乎没有行动”“1898年6月光绪皇帝颁布”明定国是诏书,将创办京师大学堂作为新政第一等大事来办”可知主要依靠政府力量推动;由材料“聘请美国人丁韪良为总教习”可知借鉴西方办学模式。背景:据所学可从政治、经济、文化、社会等角度作答,列强侵略加剧,民族危机深重;民族资本主义初步发展;西方思想文化传入,有识之士倡导教育改革;封建守旧势力强大,传统教育观念根深蒂固。

(3)作用:由材料“京师大学堂的创建,虽历经曲折,但最终开创中国近代高等教育之先河“结合所学可从人才、文化等角度作答,培养了大量专业人才,为国家发展提供智力支持;推动了科技文化进步,促进社会思想解放;有利于增强国家综合实力,提升国际地位;推动教育近代化进程,为社会发展奠定基础。

14.答案:(1)背景:汉代大一统的中央集权制的恢复和巩固;民族融合丰富了汉代体育的文化内涵;汉匈战争较为频繁;张骞出使西域,打通丝绸之路;中西交流与民族交融发展;社会经济发展;东汉豪强地主庄园的形成与发展。

特色:开放包容的精神;尚武风气;军事色彩;与汉代文明进程发展相适应。

(2)特点:近代体育思想从来源上看多为“舶来品”,少本土创造;发展体育目的由“救亡图存”逐渐转变为“关怀人性”;具有半殖民地半封建的性质;发展具有不平衡性;南京国民政府时期以立法加强推进。

原因:西学东渐;民族危机逐步加深;政府日益重视;有识之士的推动。

(3)意义:有利于增强国民体质,促进人的全面发展;有利于强兵御侮,救亡图存,从而推动民族振兴,国家强盛;有利于推动教育改革,完善教育制度;有利于塑造顽强拼搏的民族精神,增强中华民族凝聚力。

解析:(1)汉代体育文化发展的背景:根据“汉初‘无为而治’思想下,出现了中国历史上第一个太平盛世——‘文景之治’。游乐体育活动项目多,规模大”得出是汉代大一统的中央集权制的恢复和巩固;根据“自张骞通西域后,西方的体育文化或经官方、或经民间沿着丝绸之路陆续传至汉朝。汉匈战争期间,汉军也十分注意吸收游牧民族的骑射长技”得出民族融合丰富了汉代体育的文化内涵;汉匈战争较为频繁;张骞出使西域,打通丝绸之路;中西交流与民族交融发展;根据“在汉朝豪强地主庄园中,不但把依附自己的农民变成自己的私家武装,按军队编制把他们组织起来,而且自筑营堑、坞壁,进行武装训练。豪强地主武装和坞壁的普遍发展,促进了各地民间习武活动的发展,为当时民间武艺活动提供了空间和动力”得出社会经济发展;东汉豪强地主庄园的形成与发展。特色:综合所学内容和材料内容可知,主要是具有开放包容的精神、尚武风气、军事色彩;同时与汉代文明进程发展相适应。

(2)近代中国体育思想发展演变的特点:根据“近代西方体育思想开始传入中国,大约始于19世纪60年代”得出近代体育思想从来源上看多为“舶来品”,少本土创造;根据“五四新文化运动后,自然体育思想(把体育看成一种生活,强调个性发展)逐渐取代了军国民体育思想”得出发展体育目的由“救亡图存”逐渐转变为“关怀人性”;根据“就地区而言,先沿海地区和中心城市,继而向内地和边远地区发展”得出发展具有不平衡性;根据“南京国民政府统治期间,颁布了中国第一部体育法《国民体育法》,设立了专门的体育管理机构,举办了四届全国运动会,参加了三届奥林匹克运动会”得出南京国民政府时期以立法加强推进。结合所学内容可知,还具有半殖民地半封建的性质。演变的原因:结合所学可知,主要和西学东渐;民族危机逐步加深;政府日益重视以及有识之士的推动等因素有关。

(3)发展体育运动的意义:综合材料内容和所学可知,主要是有利于增强国民体质,促进人的全面发展;有利于强兵御侮,救亡图存,从而推动民族振兴,国家强盛;有利于推动教育改革,完善教育制度;有利于塑造顽强拼搏的民族精神,增强中华民族凝聚力。

同课章节目录