专题五 战争与文化交锋 高考历史二轮复习专项提分训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题五 战争与文化交锋 高考历史二轮复习专项提分训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 630.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 19:58:53 | ||

图片预览

文档简介

专题五 战争与文化交锋

【要点总结】

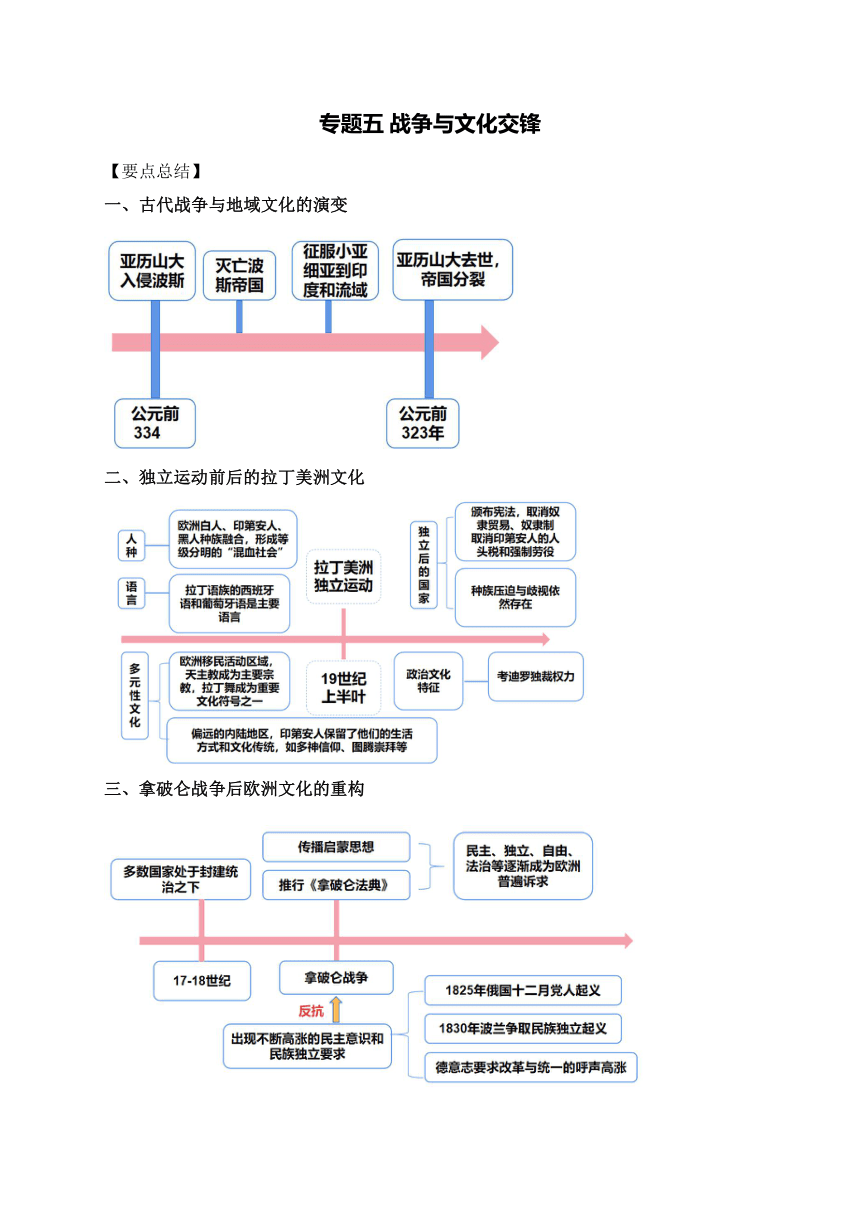

一、古代战争与地域文化的演变

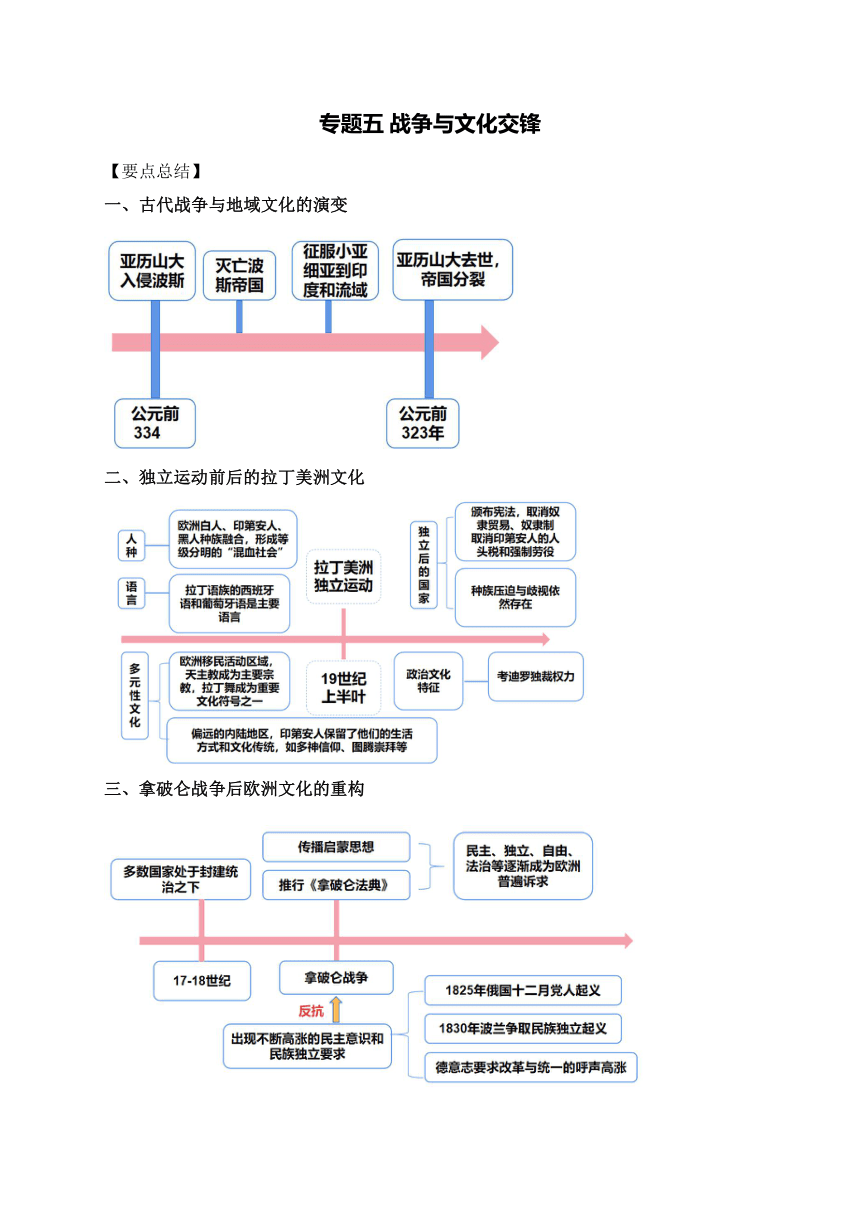

二、独立运动前后的拉丁美洲文化

三、拿破仑战争后欧洲文化的重构

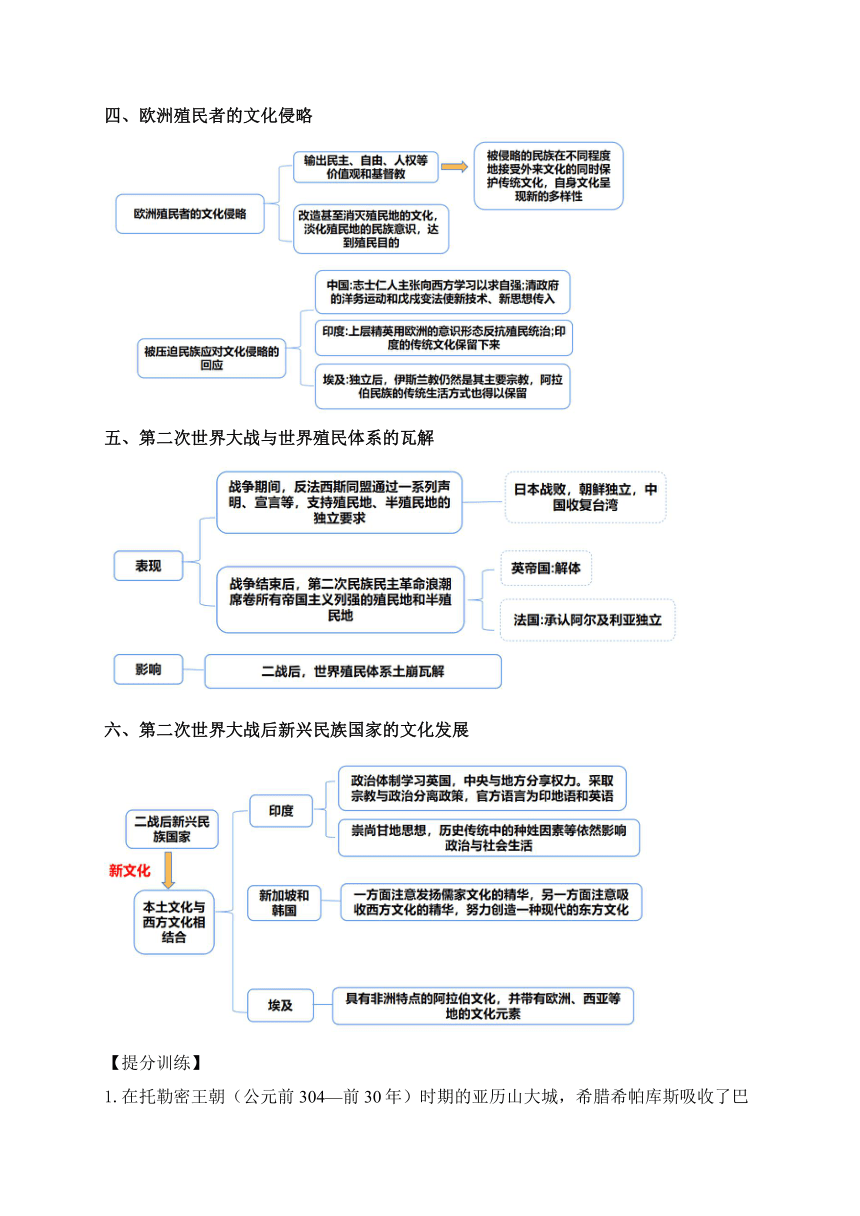

四、欧洲殖民者的文化侵略

五、第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解

六、第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展

【提分训练】

1.在托勒密王朝(公元前304—前30年)时期的亚历山大城,希腊希帕库斯吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法,找到了可以测定日月大小和距离的方法;希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识;希腊阿基米德借鉴巴比伦的圆周率值3计算出的圆周率值在3.141和3.142之间。这些科学成就的取得主要得益于( )

A.西欧封君封臣制度的建立 B.古希腊民主传统的继承

C.东西方文化的接触和交流 D.王朝君主们的大力支持

2.在中亚地区的尼萨古城曾出土了60余只公元前2世纪的象牙角杯,檐口通常雕满了各种希腊神话与生活主题的图案,杯口边缘饰有希腊式的波浪形葡萄纹和波斯式的直线连珠纹。这些角杯印证了( )

A.希腊文化的中心逐渐西移 B.波斯帝国推行文化包容的政策

C.罗马帝国内文化交流加强 D.希腊化时代文化的交流与融合

3.有学者认为,“蒙古人带着东方的先进文化和科技,踏碎了黑暗时代的欧洲中世纪美梦,唤起了全球性的人类觉醒。正是这种军事征服的推动和刺激下,欧洲开始了空前的技术、贸易和思想革命。”该观点强调蒙古西征( )

A.扩大了元朝的统治范围 B.摧毁了中世纪神学统治

C.推动了近代科学的发展 D.推动了欧洲社会的转型

4.从独立战争开始到结束,美国有9个殖民地和地区制定了宪法,其中有6部宪法首次使用了“公民”一词,而这6部中有4部留用了“臣民”一词。在一些州的宪法中,臣民一词的使用频率甚至高于“公民”一词。这表明独立战争后美国( )

A.主权国家尚未真正建立 B.各州之间的矛盾无法调和

C.民众亟待进行身份重构 D.资产阶级向宗主国妥协

5.在当今拉丁美洲,信仰天主教占整个信教人口的83%,新教占7%,此外印第安人在偏远内陆地区还保留原始宗教,对该现象理解正确的是( )

A.拉丁美洲深受美国文化的影响

B.欧洲殖民者完全清除了印第安文化

C.民主化进程受阻,独裁统治依然存在

D.西班牙和葡萄牙文化是拉美文化的主体

6.英国小说《号手长》展示了拿破仑战争期间英国国民大动员的氛围。无论是骑兵还是海军,民兵还是志愿兵,上至将军下至普通村民,在对法军事准备和战争中几乎每个人都恪尽职守,逐步走出自我、认同国家命运。这从侧面体现出拿破仑战争( )

A.迫使殖民地呈现出多元文化 B.推动欧洲政治文化重构

C.激发被征服地区的反抗斗争 D.有利于实现欧洲市场统一

7.拿破仑战争期间,拿破仑不仅强迫被占领国降低或者取消关税,而且还在被占领国的学校中强制推行法语。同时在征服意大利的时候,不仅消除了一切封建权利的遗迹,而且还剥夺了教堂和寺院募集某些苛捐杂税的权力,并在其他被占领地区推广。这体现出拿破仑战争( )

A.具有侵略和革命的双重性质 B.促进近代外交体制的建立

C.重构了欧洲国家的政治秩序 D.推动西欧宗教改革的开展

8.从欧洲传入被压迫国家和地区的民族主义是以民族文化认同和发展为核心的,这使得被压迫民族发动起义时,既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物,从而阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服。由此可知,民族解放运动客观上( )

A.实现了亚非拉地区的民族独立 B.维护了世界文化的多样性

C.瓦解了资本主义世界殖民体系 D.打击了帝国主义侵略势力

9.随着殖民侵略不断深入,英国的文化侵略还是对印度产生了两个深远的影响:一是它首次为印度各地的人们提供了一种共同的语言和一种共同的文化背景;二是不可避免地使印度产生政治上的自觉性和自治要求,一批受过西方教育的人,利用欧洲的思想意识攻击英国的统治,并组织了一个民族主义运动。对英国文化侵略的正确理解是( )

A.印度的民族文化被同化 B.推动了印度的文化重构

C.导致印度排外主义盛行 D.阻碍了对印度殖民进程

10.1918年1月,美国总统威尔逊在国会演说中提出了“十四点”计划。其主要内容包括:公开外交、订立和平条约、公海航行自由、贸易平等、民族自决、裁减军费、公正处理殖民地争议、建立国际联盟等。下列对美国制定此计划的意图解读正确的是( )

A.主导凡尔赛—华盛顿体系的运行

B.在巴黎和会上获得更多利益

C.凭借自身经济优势加速对外扩张

D.与苏联争夺大战后世界霸权

11.1955年,诺曼·梅勒创作的长篇小说《鹿苑》,揭露和批判了美国国会“非美活动调查委员会”对有进步倾向的电影工作人员进行无端调查和迫害的事实,认为美国电影在二战后衰落的直接原因是美国国内政治趋于保守和反动。这体现了当时美国( )

A.批判现实主义的文艺盛行 B.冷战使得文化事业中断

C.政治环境影响了文艺创作 D.社会内部冲突日益剧烈

12.二战后,印度的政治体制学习英国,主要官方语言为印地语和英语,而历史传统中的种姓因素等仍影响着政治与社会生活。在埃及,官方宗教和官方语言分别是伊斯兰教和阿拉伯语,但也有不少人信仰基督教并使用英语和法语。这体现出新兴民族国家( )

A.完全摆脱宗主国影响 B.逐步走上现代化道路

C.文化呈现多样化特征 D.独立过程中留有隐患

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一

早在春秋战国时期,中华文明便与周边地区有了较为密切的交流。隋唐时期进入到中华文化对外交流的高潮,其中日本多次派遣唐使来华,并将大量的留学生和留学僧送到中国学习,而中国高僧鉴真也多次东渡日本,这种双向的交流使得大量的政治、经济、文学、天文、历法、音乐、医药、技术、佛典等汉文典籍流入日本并对诸多文化领域产生了一定的影响。五六世纪的日本已经习得并熟练使用汉字;大化改新后日本则仿照隋唐国子监之制设大学寮于京师并大兴高等教育;此外,日本还仿照唐朝的管制和律令制度,在大化改新后基本完成了政治改革,建立起古代天皇制国家。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二

在亚历山大东征之前,希腊人就曾在波斯王国中充任高级官员,希腊商人曾控制近东的贸易路线。公元前334年,亚历山大开始东征,为了使自己的统治得到被征服地区的认可,亚历山大对形形色色的民族作出让步,在埃及以阿蒙之子法老自居,在波斯接受了威严赫赫的宫廷礼仪、服饰,在中亚则娶当地的贵族女子为妻,在印度向裸体智者求教,在苏萨举行希腊——马其顿将士与东方女子的集体婚礼。在这一过程中,希腊文明与埃及、巴比伦、印度等东方文明交叉碰撞,最终形成了希腊化文明。

——摘编自杨巨平《碰撞与交融:希腊化时代的历史与文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中日文化交流的特点及意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出文明交流的主要方式,并谈谈个人对文明交流的认识。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 晚清在逐步由传统社会迈向近代社会的过程中,大量外来商品的输入导致传统手工业迅速衰落,近代铁路的发展使得运河运输以及传统商路也渐趋废弃。突如其来的社会经济变迁和封建统治危机导致农民起义不断。1860年《北京条约》解除了出国禁令,允许劳工出国居留承工。加之东南亚自然条件优越、种植园经济的高速发展急需大量劳动力。各殖民国家纷纷在中国东南地区设立招工公所,通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工。半个世纪里,就有约200万华工被诱骗至东南亚地区进行苦力劳动。

——摘编自张征群《浅析晚清华人移民东南亚地区的原因及影响》

材料二 新航路开辟后直到20世纪50年代,“日不落”帝国并未对本土居民与殖民地居民作出法律上的区分。作为英王臣民都可自由出入英国,以至于有不同肤色、宗教信仰和文化传统的移民大量进入英国。这对英国的政治、社会、人口结构等造成巨大影响。1962年,由于殖民地民族运动此起彼伏、英联邦作用的下降、对欧洲依赖性的增大,英国议会通过了《英联邦移民法》,以工作证的形式严格限制移民的进入——尤其是属于社会中下阶层的低技能水平、非白色人种的劳工。直到1981年新《中华人民共和国国籍法》取消了英联邦国家公民移民英国的法理依据。

——摘编自元鹏成《国际关系视野下二战后英国移民政策的调整——以〈1962年英联邦移民法〉的出台为主线》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期大量华工移民东南亚地区的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战前后英国移民政策的变化及其影响。

答案以及解析

1.答案:C

解析:根据材料“希腊希帕库斯吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法”“希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识”等信息可知,希腊希帕库斯吸收了巴比伦天文学家的说法,希腊欧几里得总结、吸收了古埃及几何学知识,说明希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,C项正确;材料内容主要体现了希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,与西欧封君封臣制度的建立无关,排除A项;材料内容主要体现了希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,与古希腊民主传统的继承无关,排除B项;材料内容主要体现了希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,没有体现王朝君主们的大力支持,排除D项。故选C项。

2.答案:D

解析:据材料可知,在中亚地区的象牙角杯,表现出希腊文化,波斯文化等形式,说明这是东西方文化的结合,据此可判断,这些角杯体现了希腊化时代文化的交流与融合,D项正确;材料描述的是东西方文化的交融,说明希腊文化的中心逐渐东移,而非西移,排除A项;材料描述的是东西方文化交融,没有描述波斯帝国的文化政策,也没有描述罗马帝国内文化的交流,排除BC项。

3.答案:D

解析:据材料可知,蒙古西征冲击了中世纪欧洲的统治秩序,推动欧洲开始了空前的技术、贸易和思想革命,促进了资本主义经济的发展,对欧洲社会的转型具有重要的作用,D项正确;材料描述的是蒙古西征对欧洲的影响,没有体现元朝统治信息,排除A项;摧毁了中世纪神学统治,说法过于绝对,排除B项;近代科学的发展是在16—19世纪,而蒙古西征在13世纪,时间跨度较大,排除C项。

4.答案:C

解析:由材料“这6部中有4部留用了‘臣民’一词。在一些州的宪法中,‘臣民’一词的使用频率甚至高于‘公民’一词”可知,在抛弃旧有法律身份的形势下,构建新的法律身份成为美国独立战争后必须面临的难题,即美国民众亟待进行身份重构,C项正确;1783年,英国承认美国独立,且材料并未讨论国家主权问题,排除A项;材料未涉及各州之间的矛盾,排除B项;美国部分法律保留“臣民”一词,并不意味着美国资产阶级向宗主国妥协,排除D项。

5.答案:D

解析:依据材料“信仰天主教占整个信教人口的83%”可知,在拉丁美洲信仰天主教的人数占据绝大多数。结合所学可知,这一现象主要是由于西班牙和葡萄牙的殖民扩张,将基督教与西班牙和葡萄牙文化带入拉丁美洲,成为拉美文化的主体,D项正确;材料没有涉及美国文化,排除A项;依据材料“印第安人在偏远内陆地区还保留原始宗教”可知,拉美地区仍然存在印第安文化,因此“完全清除了”说法绝对化,排除B项;材料反映的是当今拉丁美洲的宗教和文化,没有涉及民主化和政治特点,排除C项。

6.答案:B

解析:根据材料“在对法军事准备和战争中几乎每个人都恪尽职守,逐步地走出自我、认同国家命运”可知,拿破仑战争对英国民众的民族身份认同、民族意识提升起到推动作用,这有利于推动欧洲政治文化的重构,B项正确;材料未涉及拿破仑战争对殖民地文化的影响,不符合题意,排除A项;激发被征服地区的反抗斗争是拿破仑战争的直接影响,排除C项;材料未涉及拿破仑战争对欧洲市场产生的影响,不符合题意,排除D项。

7.答案:A

解析:根据材料“强迫被占领国降低或者取消关税,而且还在被占领国的学校中强制推行法语”“不仅消除了一切封建权利的遗迹,而且还剥夺了教堂和寺院募集某些苛捐杂税的权力”等信息并结合所学知识可知,拿破仑战争不仅仅具有侵略性,而且有利于促进欧洲封建制度的变革,具有一定的革命性,A项正确;材料反映的是拿破仑战争的双重性质,材料并未涉及“近代外交体制”,排除B项;拿破仑战争推动了欧洲政治文化重构,但没有重构欧洲政治秩序,排除C项;拿破仑战争是在19世纪初,宗教改革发生于16世纪,排除D项。故选A项。

8.答案:B

解析:据材料“既注重保留本民族的文化传统”“又注重吸收西方的先进事物”“阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服”等可知,从欧洲传入的民族主义注重民族文化认同和发展,因此被压迫民族发动民族解放运动时,既注重保留本民族的文化,又注重吸收西方的先进文化,这客观上维护了世界文化的多样性,B项正确;题干问的是民族解放运动的客观影响,实现了亚非拉地区的民族独立、瓦解了资本主义世界殖民体系、打击了帝国主义侵略势力都属于主观或直接影响,排除ACD项。故选B项。

9.答案:B

解析:结合所学知识,运用唯物史观分析可知,为印度各地提供了共同语言和文化背景,促进了印度民族民主意识的产生和发展,说明英国的文化侵略推动了印度的文化重构,B项正确;材料强调的并非印度民族文化被殖民同化,排除A项;材料并未体现印度盛行排外主义,排除C项;阻碍了对印度殖民进程并非英国文化侵略的影响,排除D项。故选B项。

10.答案:C

解析:考查一战后美国的对外扩张。一战后美国经济实力增强“十四点”计划中的“订立和平条约”“公海航行自由”“裁减军费”“建立国际联盟”等条款体现了美国对外扩张的意图故C项正确。其余选项不是美国提出“十四点”计划的主要目的故排除。

11.答案:C

解析:本题以长篇小说《鹿苑》为背景材料,旨在考查考生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。由材料中“1955年”“美国电影在二战后的衰落的直接原因是美国国内政治的趋于保守和反动”并联系所学知识可知,二战后美国的冷战政策对国内文化事业的影响明显,C项正确。《鹿苑》虽是批判现实主义小说,但无法说明当时美国批判现实主义的文艺盛行,A项排除;B项与史实不符,排除;材料无法体现美国社会内部的冲突日益剧烈,D项排除。

12.答案:C

解析:选择C:据材料可知,以印度和埃及为代表的新兴民族国家由于受到殖民历史的影响,体现出文化多样性的特征。排除A:殖民历史对新兴民族国家的影响具有持久性,不可能“完全摆脱”。排除B:材料无法体现新兴民族国家逐步走向现代化的道路。排除D:殖民历史对新兴民族国家的影响是潜移默化的,但这与独立过程中的隐患无必然联系。

13.答案:(1)特点:历史悠久;以双向交流为主;领域多样;交流范围广。(任答3点,言之成理即可)意义:加速了中华文明自身的发展与完善;促进了日本文明的进步;极大地丰富了世界文明,促进了文明的多样性。(言之成理即可)

(2)主要方式:学者交流;武力扩张;商贸往来;移民殖民。(任答3点,言之成理即可)

认识:人类文明的发展是相互借鉴、相互影响的;文明之间的交流、传承与创新是世界文明发展的不竭动力;应该尊重不同文明的发展,以包容的心态推进不同文明相互借鉴。(言之有理即可)

解析:(1)特点:根据材料“早在春秋战国时期,中华文明便与周边地区有了较为密切的交流”可知,历史悠久;根据材料“这种双向的交流使得大量的政治、经济、文学、天文、历法、音乐、医药、技术、佛典等汉文典籍流入日本并对诸多文化领域产生了一定的影响”可知,以双向交流为主、领域多样、交流范围广。意义:中日文化交流加速了中华文明自身的发展与完善;根据材料“五六世纪的日本已经习得并熟练使用汉字;大化改新后日本则仿照隋唐国子监之制设大学寮于京师并大兴高等教育;此外,日本还仿照唐朝的管制和律令制度,在大化改新后基本完成了政治改革,建立起古代天皇制国家。”可知,促进了日本文明的进步;中日文化交流极大地丰富了世界文明,促进了文明的多样性。

(2)主要方式:根据材料“其中日本多次派遣唐使来华,并将大量的留学生和留学僧送到中国学习,而中国高僧鉴真也多次东渡日本”可知,学者交流;根据材料“公元前334年,亚历山大开始东征,为了使自己的统治得到被征服地区的认可,亚历山大对形形色色的民族作出让步,在埃及以阿蒙之子法老自居,在波斯接受了威严赫赫的宫廷礼仪、服饰,在中亚则娶当地的贵族女子为妻”可知,武力扩张;根据材料“在亚历山大东征之前,希腊人就曾在波斯王国中充任高级官员,希腊商人曾控制近东的贸易路线”可知,商贸往来;根据所学知识可知,移民殖民。认识:根据所学知识可知,人类文明的发展是相互借鉴、相互影响的;根据所学知识可知,文明之间的交流、传承与创新是世界文明发展的不竭动力;根据所学知识可知,对于不同文明,应该尊重不同文明的发展,以包容的心态推进不同文明相互借鉴。

14.答案:(1)原因:晚清封建统治危机,阶级矛盾尖锐;西方列强殖民侵略和经济诱骗;近代东南亚种植园经济的快速发展;《北京条约》解除了出国禁令;近代交通事业的发展。(答出三点即可)

(2)变化:自由移民到限制性移民;再到移民政策愈加趋紧,英联邦公民进入联合王国的权利最终被完全废除。

影响:一定程度上保护了本国劳动力市场,减少了竞争压力;影响了经济创新能力;不利于多元文化的发展。(答出两点即可)

解析:(1)根据材料“突如其来的社会经济变迁和封建统治危机导致农民起义不断”可知,晚清封建统治危机,阶级矛盾尖锐;根据材料“各殖民国家纷纷在中国东南地区设立招工公所,通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工”可知,西方列强殖民侵略和经济诱骗;根据材料“加之东南亚自然条件优越、种植园经济的高速发展急需大量劳动力”可知,近代东南亚种植园经济的快速发展;根据材料“1860年《北京条约》解除了出国禁令,允许劳工出国居留承工”可知,《北京条约》解除了出国禁令;根据材料“近代铁路的发展使得运河运输以及传统商路也渐趋废弃”可知,近代交通事业的发展。

(2)变化:根据材料“作为英王臣民都可自由出入英国,以至于有不同肤色、宗教信仰和文化传统的移民大量进入英国”“1962年,由于殖民地民族运动此起彼伏、英联邦作用的下降、对欧洲依赖性的增大,英国议会通过了《英联邦移民法》,以工作证的形式严格限制移民的进入——尤其是属于社会中下阶层的低技能水平、非白色人种的劳工。直到1981年新《中华人民共和国国籍法》取消了英联邦国家公民移民英国的法理依据”可知,从自由移民到限制性移民;再到移民政策愈加趋紧,英联邦公民进入联合王国的权利最终被完全废除。影响:根据材料“英国议会通过了《英联邦移民法》,以工作证的形式严格限制移民的进入——尤其是属于社会中下阶层的低技能水平、非白色人种的劳工”和所学知识,辩证分析二战前后英国移民政策变化的影响,如一定程度上保护了本国劳动力市场,减少了竞争压力;影响了经济创新能力;不利于多元文化的发展等等。

【要点总结】

一、古代战争与地域文化的演变

二、独立运动前后的拉丁美洲文化

三、拿破仑战争后欧洲文化的重构

四、欧洲殖民者的文化侵略

五、第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解

六、第二次世界大战后新兴民族国家的文化发展

【提分训练】

1.在托勒密王朝(公元前304—前30年)时期的亚历山大城,希腊希帕库斯吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法,找到了可以测定日月大小和距离的方法;希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识;希腊阿基米德借鉴巴比伦的圆周率值3计算出的圆周率值在3.141和3.142之间。这些科学成就的取得主要得益于( )

A.西欧封君封臣制度的建立 B.古希腊民主传统的继承

C.东西方文化的接触和交流 D.王朝君主们的大力支持

2.在中亚地区的尼萨古城曾出土了60余只公元前2世纪的象牙角杯,檐口通常雕满了各种希腊神话与生活主题的图案,杯口边缘饰有希腊式的波浪形葡萄纹和波斯式的直线连珠纹。这些角杯印证了( )

A.希腊文化的中心逐渐西移 B.波斯帝国推行文化包容的政策

C.罗马帝国内文化交流加强 D.希腊化时代文化的交流与融合

3.有学者认为,“蒙古人带着东方的先进文化和科技,踏碎了黑暗时代的欧洲中世纪美梦,唤起了全球性的人类觉醒。正是这种军事征服的推动和刺激下,欧洲开始了空前的技术、贸易和思想革命。”该观点强调蒙古西征( )

A.扩大了元朝的统治范围 B.摧毁了中世纪神学统治

C.推动了近代科学的发展 D.推动了欧洲社会的转型

4.从独立战争开始到结束,美国有9个殖民地和地区制定了宪法,其中有6部宪法首次使用了“公民”一词,而这6部中有4部留用了“臣民”一词。在一些州的宪法中,臣民一词的使用频率甚至高于“公民”一词。这表明独立战争后美国( )

A.主权国家尚未真正建立 B.各州之间的矛盾无法调和

C.民众亟待进行身份重构 D.资产阶级向宗主国妥协

5.在当今拉丁美洲,信仰天主教占整个信教人口的83%,新教占7%,此外印第安人在偏远内陆地区还保留原始宗教,对该现象理解正确的是( )

A.拉丁美洲深受美国文化的影响

B.欧洲殖民者完全清除了印第安文化

C.民主化进程受阻,独裁统治依然存在

D.西班牙和葡萄牙文化是拉美文化的主体

6.英国小说《号手长》展示了拿破仑战争期间英国国民大动员的氛围。无论是骑兵还是海军,民兵还是志愿兵,上至将军下至普通村民,在对法军事准备和战争中几乎每个人都恪尽职守,逐步走出自我、认同国家命运。这从侧面体现出拿破仑战争( )

A.迫使殖民地呈现出多元文化 B.推动欧洲政治文化重构

C.激发被征服地区的反抗斗争 D.有利于实现欧洲市场统一

7.拿破仑战争期间,拿破仑不仅强迫被占领国降低或者取消关税,而且还在被占领国的学校中强制推行法语。同时在征服意大利的时候,不仅消除了一切封建权利的遗迹,而且还剥夺了教堂和寺院募集某些苛捐杂税的权力,并在其他被占领地区推广。这体现出拿破仑战争( )

A.具有侵略和革命的双重性质 B.促进近代外交体制的建立

C.重构了欧洲国家的政治秩序 D.推动西欧宗教改革的开展

8.从欧洲传入被压迫国家和地区的民族主义是以民族文化认同和发展为核心的,这使得被压迫民族发动起义时,既注重保留本民族的文化传统,又注重吸收西方的先进事物,从而阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服。由此可知,民族解放运动客观上( )

A.实现了亚非拉地区的民族独立 B.维护了世界文化的多样性

C.瓦解了资本主义世界殖民体系 D.打击了帝国主义侵略势力

9.随着殖民侵略不断深入,英国的文化侵略还是对印度产生了两个深远的影响:一是它首次为印度各地的人们提供了一种共同的语言和一种共同的文化背景;二是不可避免地使印度产生政治上的自觉性和自治要求,一批受过西方教育的人,利用欧洲的思想意识攻击英国的统治,并组织了一个民族主义运动。对英国文化侵略的正确理解是( )

A.印度的民族文化被同化 B.推动了印度的文化重构

C.导致印度排外主义盛行 D.阻碍了对印度殖民进程

10.1918年1月,美国总统威尔逊在国会演说中提出了“十四点”计划。其主要内容包括:公开外交、订立和平条约、公海航行自由、贸易平等、民族自决、裁减军费、公正处理殖民地争议、建立国际联盟等。下列对美国制定此计划的意图解读正确的是( )

A.主导凡尔赛—华盛顿体系的运行

B.在巴黎和会上获得更多利益

C.凭借自身经济优势加速对外扩张

D.与苏联争夺大战后世界霸权

11.1955年,诺曼·梅勒创作的长篇小说《鹿苑》,揭露和批判了美国国会“非美活动调查委员会”对有进步倾向的电影工作人员进行无端调查和迫害的事实,认为美国电影在二战后衰落的直接原因是美国国内政治趋于保守和反动。这体现了当时美国( )

A.批判现实主义的文艺盛行 B.冷战使得文化事业中断

C.政治环境影响了文艺创作 D.社会内部冲突日益剧烈

12.二战后,印度的政治体制学习英国,主要官方语言为印地语和英语,而历史传统中的种姓因素等仍影响着政治与社会生活。在埃及,官方宗教和官方语言分别是伊斯兰教和阿拉伯语,但也有不少人信仰基督教并使用英语和法语。这体现出新兴民族国家( )

A.完全摆脱宗主国影响 B.逐步走上现代化道路

C.文化呈现多样化特征 D.独立过程中留有隐患

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一

早在春秋战国时期,中华文明便与周边地区有了较为密切的交流。隋唐时期进入到中华文化对外交流的高潮,其中日本多次派遣唐使来华,并将大量的留学生和留学僧送到中国学习,而中国高僧鉴真也多次东渡日本,这种双向的交流使得大量的政治、经济、文学、天文、历法、音乐、医药、技术、佛典等汉文典籍流入日本并对诸多文化领域产生了一定的影响。五六世纪的日本已经习得并熟练使用汉字;大化改新后日本则仿照隋唐国子监之制设大学寮于京师并大兴高等教育;此外,日本还仿照唐朝的管制和律令制度,在大化改新后基本完成了政治改革,建立起古代天皇制国家。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二

在亚历山大东征之前,希腊人就曾在波斯王国中充任高级官员,希腊商人曾控制近东的贸易路线。公元前334年,亚历山大开始东征,为了使自己的统治得到被征服地区的认可,亚历山大对形形色色的民族作出让步,在埃及以阿蒙之子法老自居,在波斯接受了威严赫赫的宫廷礼仪、服饰,在中亚则娶当地的贵族女子为妻,在印度向裸体智者求教,在苏萨举行希腊——马其顿将士与东方女子的集体婚礼。在这一过程中,希腊文明与埃及、巴比伦、印度等东方文明交叉碰撞,最终形成了希腊化文明。

——摘编自杨巨平《碰撞与交融:希腊化时代的历史与文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明中日文化交流的特点及意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出文明交流的主要方式,并谈谈个人对文明交流的认识。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 晚清在逐步由传统社会迈向近代社会的过程中,大量外来商品的输入导致传统手工业迅速衰落,近代铁路的发展使得运河运输以及传统商路也渐趋废弃。突如其来的社会经济变迁和封建统治危机导致农民起义不断。1860年《北京条约》解除了出国禁令,允许劳工出国居留承工。加之东南亚自然条件优越、种植园经济的高速发展急需大量劳动力。各殖民国家纷纷在中国东南地区设立招工公所,通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工。半个世纪里,就有约200万华工被诱骗至东南亚地区进行苦力劳动。

——摘编自张征群《浅析晚清华人移民东南亚地区的原因及影响》

材料二 新航路开辟后直到20世纪50年代,“日不落”帝国并未对本土居民与殖民地居民作出法律上的区分。作为英王臣民都可自由出入英国,以至于有不同肤色、宗教信仰和文化传统的移民大量进入英国。这对英国的政治、社会、人口结构等造成巨大影响。1962年,由于殖民地民族运动此起彼伏、英联邦作用的下降、对欧洲依赖性的增大,英国议会通过了《英联邦移民法》,以工作证的形式严格限制移民的进入——尤其是属于社会中下阶层的低技能水平、非白色人种的劳工。直到1981年新《中华人民共和国国籍法》取消了英联邦国家公民移民英国的法理依据。

——摘编自元鹏成《国际关系视野下二战后英国移民政策的调整——以〈1962年英联邦移民法〉的出台为主线》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期大量华工移民东南亚地区的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出二战前后英国移民政策的变化及其影响。

答案以及解析

1.答案:C

解析:根据材料“希腊希帕库斯吸收了巴比伦天文学家基德那斯的251个太阴月等于269个近点月的说法”“希腊欧几里得《几何原本》总结、吸收了古埃及几何学知识”等信息可知,希腊希帕库斯吸收了巴比伦天文学家的说法,希腊欧几里得总结、吸收了古埃及几何学知识,说明希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,C项正确;材料内容主要体现了希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,与西欧封君封臣制度的建立无关,排除A项;材料内容主要体现了希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,与古希腊民主传统的继承无关,排除B项;材料内容主要体现了希腊科学成就的取得主要得益于东西方文化的接触和交流,没有体现王朝君主们的大力支持,排除D项。故选C项。

2.答案:D

解析:据材料可知,在中亚地区的象牙角杯,表现出希腊文化,波斯文化等形式,说明这是东西方文化的结合,据此可判断,这些角杯体现了希腊化时代文化的交流与融合,D项正确;材料描述的是东西方文化的交融,说明希腊文化的中心逐渐东移,而非西移,排除A项;材料描述的是东西方文化交融,没有描述波斯帝国的文化政策,也没有描述罗马帝国内文化的交流,排除BC项。

3.答案:D

解析:据材料可知,蒙古西征冲击了中世纪欧洲的统治秩序,推动欧洲开始了空前的技术、贸易和思想革命,促进了资本主义经济的发展,对欧洲社会的转型具有重要的作用,D项正确;材料描述的是蒙古西征对欧洲的影响,没有体现元朝统治信息,排除A项;摧毁了中世纪神学统治,说法过于绝对,排除B项;近代科学的发展是在16—19世纪,而蒙古西征在13世纪,时间跨度较大,排除C项。

4.答案:C

解析:由材料“这6部中有4部留用了‘臣民’一词。在一些州的宪法中,‘臣民’一词的使用频率甚至高于‘公民’一词”可知,在抛弃旧有法律身份的形势下,构建新的法律身份成为美国独立战争后必须面临的难题,即美国民众亟待进行身份重构,C项正确;1783年,英国承认美国独立,且材料并未讨论国家主权问题,排除A项;材料未涉及各州之间的矛盾,排除B项;美国部分法律保留“臣民”一词,并不意味着美国资产阶级向宗主国妥协,排除D项。

5.答案:D

解析:依据材料“信仰天主教占整个信教人口的83%”可知,在拉丁美洲信仰天主教的人数占据绝大多数。结合所学可知,这一现象主要是由于西班牙和葡萄牙的殖民扩张,将基督教与西班牙和葡萄牙文化带入拉丁美洲,成为拉美文化的主体,D项正确;材料没有涉及美国文化,排除A项;依据材料“印第安人在偏远内陆地区还保留原始宗教”可知,拉美地区仍然存在印第安文化,因此“完全清除了”说法绝对化,排除B项;材料反映的是当今拉丁美洲的宗教和文化,没有涉及民主化和政治特点,排除C项。

6.答案:B

解析:根据材料“在对法军事准备和战争中几乎每个人都恪尽职守,逐步地走出自我、认同国家命运”可知,拿破仑战争对英国民众的民族身份认同、民族意识提升起到推动作用,这有利于推动欧洲政治文化的重构,B项正确;材料未涉及拿破仑战争对殖民地文化的影响,不符合题意,排除A项;激发被征服地区的反抗斗争是拿破仑战争的直接影响,排除C项;材料未涉及拿破仑战争对欧洲市场产生的影响,不符合题意,排除D项。

7.答案:A

解析:根据材料“强迫被占领国降低或者取消关税,而且还在被占领国的学校中强制推行法语”“不仅消除了一切封建权利的遗迹,而且还剥夺了教堂和寺院募集某些苛捐杂税的权力”等信息并结合所学知识可知,拿破仑战争不仅仅具有侵略性,而且有利于促进欧洲封建制度的变革,具有一定的革命性,A项正确;材料反映的是拿破仑战争的双重性质,材料并未涉及“近代外交体制”,排除B项;拿破仑战争推动了欧洲政治文化重构,但没有重构欧洲政治秩序,排除C项;拿破仑战争是在19世纪初,宗教改革发生于16世纪,排除D项。故选A项。

8.答案:B

解析:据材料“既注重保留本民族的文化传统”“又注重吸收西方的先进事物”“阻碍了西方现代化模式对其他民族的文化征服”等可知,从欧洲传入的民族主义注重民族文化认同和发展,因此被压迫民族发动民族解放运动时,既注重保留本民族的文化,又注重吸收西方的先进文化,这客观上维护了世界文化的多样性,B项正确;题干问的是民族解放运动的客观影响,实现了亚非拉地区的民族独立、瓦解了资本主义世界殖民体系、打击了帝国主义侵略势力都属于主观或直接影响,排除ACD项。故选B项。

9.答案:B

解析:结合所学知识,运用唯物史观分析可知,为印度各地提供了共同语言和文化背景,促进了印度民族民主意识的产生和发展,说明英国的文化侵略推动了印度的文化重构,B项正确;材料强调的并非印度民族文化被殖民同化,排除A项;材料并未体现印度盛行排外主义,排除C项;阻碍了对印度殖民进程并非英国文化侵略的影响,排除D项。故选B项。

10.答案:C

解析:考查一战后美国的对外扩张。一战后美国经济实力增强“十四点”计划中的“订立和平条约”“公海航行自由”“裁减军费”“建立国际联盟”等条款体现了美国对外扩张的意图故C项正确。其余选项不是美国提出“十四点”计划的主要目的故排除。

11.答案:C

解析:本题以长篇小说《鹿苑》为背景材料,旨在考查考生获取和解读信息、调动和运用知识的能力,同时体现了对唯物史观、时空观念、历史解释学科素养的考查。由材料中“1955年”“美国电影在二战后的衰落的直接原因是美国国内政治的趋于保守和反动”并联系所学知识可知,二战后美国的冷战政策对国内文化事业的影响明显,C项正确。《鹿苑》虽是批判现实主义小说,但无法说明当时美国批判现实主义的文艺盛行,A项排除;B项与史实不符,排除;材料无法体现美国社会内部的冲突日益剧烈,D项排除。

12.答案:C

解析:选择C:据材料可知,以印度和埃及为代表的新兴民族国家由于受到殖民历史的影响,体现出文化多样性的特征。排除A:殖民历史对新兴民族国家的影响具有持久性,不可能“完全摆脱”。排除B:材料无法体现新兴民族国家逐步走向现代化的道路。排除D:殖民历史对新兴民族国家的影响是潜移默化的,但这与独立过程中的隐患无必然联系。

13.答案:(1)特点:历史悠久;以双向交流为主;领域多样;交流范围广。(任答3点,言之成理即可)意义:加速了中华文明自身的发展与完善;促进了日本文明的进步;极大地丰富了世界文明,促进了文明的多样性。(言之成理即可)

(2)主要方式:学者交流;武力扩张;商贸往来;移民殖民。(任答3点,言之成理即可)

认识:人类文明的发展是相互借鉴、相互影响的;文明之间的交流、传承与创新是世界文明发展的不竭动力;应该尊重不同文明的发展,以包容的心态推进不同文明相互借鉴。(言之有理即可)

解析:(1)特点:根据材料“早在春秋战国时期,中华文明便与周边地区有了较为密切的交流”可知,历史悠久;根据材料“这种双向的交流使得大量的政治、经济、文学、天文、历法、音乐、医药、技术、佛典等汉文典籍流入日本并对诸多文化领域产生了一定的影响”可知,以双向交流为主、领域多样、交流范围广。意义:中日文化交流加速了中华文明自身的发展与完善;根据材料“五六世纪的日本已经习得并熟练使用汉字;大化改新后日本则仿照隋唐国子监之制设大学寮于京师并大兴高等教育;此外,日本还仿照唐朝的管制和律令制度,在大化改新后基本完成了政治改革,建立起古代天皇制国家。”可知,促进了日本文明的进步;中日文化交流极大地丰富了世界文明,促进了文明的多样性。

(2)主要方式:根据材料“其中日本多次派遣唐使来华,并将大量的留学生和留学僧送到中国学习,而中国高僧鉴真也多次东渡日本”可知,学者交流;根据材料“公元前334年,亚历山大开始东征,为了使自己的统治得到被征服地区的认可,亚历山大对形形色色的民族作出让步,在埃及以阿蒙之子法老自居,在波斯接受了威严赫赫的宫廷礼仪、服饰,在中亚则娶当地的贵族女子为妻”可知,武力扩张;根据材料“在亚历山大东征之前,希腊人就曾在波斯王国中充任高级官员,希腊商人曾控制近东的贸易路线”可知,商贸往来;根据所学知识可知,移民殖民。认识:根据所学知识可知,人类文明的发展是相互借鉴、相互影响的;根据所学知识可知,文明之间的交流、传承与创新是世界文明发展的不竭动力;根据所学知识可知,对于不同文明,应该尊重不同文明的发展,以包容的心态推进不同文明相互借鉴。

14.答案:(1)原因:晚清封建统治危机,阶级矛盾尖锐;西方列强殖民侵略和经济诱骗;近代东南亚种植园经济的快速发展;《北京条约》解除了出国禁令;近代交通事业的发展。(答出三点即可)

(2)变化:自由移民到限制性移民;再到移民政策愈加趋紧,英联邦公民进入联合王国的权利最终被完全废除。

影响:一定程度上保护了本国劳动力市场,减少了竞争压力;影响了经济创新能力;不利于多元文化的发展。(答出两点即可)

解析:(1)根据材料“突如其来的社会经济变迁和封建统治危机导致农民起义不断”可知,晚清封建统治危机,阶级矛盾尖锐;根据材料“各殖民国家纷纷在中国东南地区设立招工公所,通过招工贩子许诺各种利益诱骗出国华工签订契约,更有甚者不惜动用绑架方式获取华工”可知,西方列强殖民侵略和经济诱骗;根据材料“加之东南亚自然条件优越、种植园经济的高速发展急需大量劳动力”可知,近代东南亚种植园经济的快速发展;根据材料“1860年《北京条约》解除了出国禁令,允许劳工出国居留承工”可知,《北京条约》解除了出国禁令;根据材料“近代铁路的发展使得运河运输以及传统商路也渐趋废弃”可知,近代交通事业的发展。

(2)变化:根据材料“作为英王臣民都可自由出入英国,以至于有不同肤色、宗教信仰和文化传统的移民大量进入英国”“1962年,由于殖民地民族运动此起彼伏、英联邦作用的下降、对欧洲依赖性的增大,英国议会通过了《英联邦移民法》,以工作证的形式严格限制移民的进入——尤其是属于社会中下阶层的低技能水平、非白色人种的劳工。直到1981年新《中华人民共和国国籍法》取消了英联邦国家公民移民英国的法理依据”可知,从自由移民到限制性移民;再到移民政策愈加趋紧,英联邦公民进入联合王国的权利最终被完全废除。影响:根据材料“英国议会通过了《英联邦移民法》,以工作证的形式严格限制移民的进入——尤其是属于社会中下阶层的低技能水平、非白色人种的劳工”和所学知识,辩证分析二战前后英国移民政策变化的影响,如一定程度上保护了本国劳动力市场,减少了竞争压力;影响了经济创新能力;不利于多元文化的发展等等。

同课章节目录