第13课 人物描写一组 (第2课时) 课件

文档属性

| 名称 | 第13课 人物描写一组 (第2课时) 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 335.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-09 21:50:54 | ||

图片预览

文档简介

品鉴世间众生相

学习人物素描法

刻画人间你我他

单元主题

◎ 阅读名家作品,初识众生百相

任务一

◎ 学习名家写法,学写众生百相

任务二

◎ 模仿名家写法,书写众生百相

任务三

学习描写人物的基本方法。

初步运用描写人物的基本方法,具体地表现一个人的特点。

【学习任务】

大千世界有形形色色的人,每个人都有各自特点。阅读大作家笔下的人物,认识机灵好胜的小嘎子,健壮挺脱的祥子,临死还惦记着两茎灯草的严监生,还有那奇人“刷子李”……在作家的笔下,这些人物特点鲜明,让我们印象深刻,久久难忘。一起跟着名家学方法,去感受作家为我们塑造的人物形象,了解人物的特点。

任务一

◎ 阅读名家作品,初识众生百相

13人物描写一组

部编版小学语文五年级下册第五单元

我们在《摔跤》这一片段里,通过小嘎子和小胖墩儿一系列精彩的动作描写,仿佛亲眼看到了一场紧张激烈的摔跤比赛,每一个动作都让人物的形象跃然纸上。动作描写就像是一把神奇的钥匙,能帮我们打开了解人物内心和性格的大门。

如果把动作描写用在吝啬鬼的身上,又会产生什么样奇妙的效果呢?接下来,让我们一起走进《两茎灯草》,看看作者是如何运用动作描写,把严监生这个吝啬的形象刻画得入木三分的。

?

新课导入

人物描写一组:

两茎灯草

——感受动作描写之精妙传神

jīng

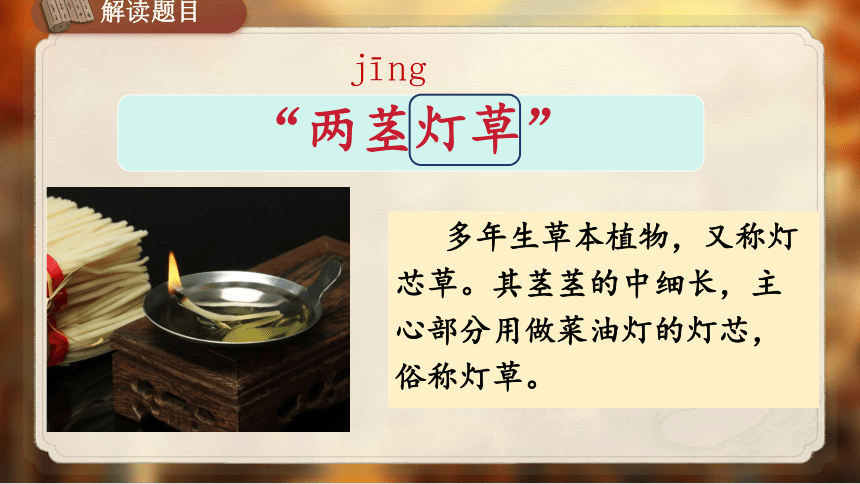

“两茎灯草”

多年生草本植物,又称灯芯草。其茎茎的中细长,主心部分用做菜油灯的灯芯,俗称灯草。

解读题目

jīng

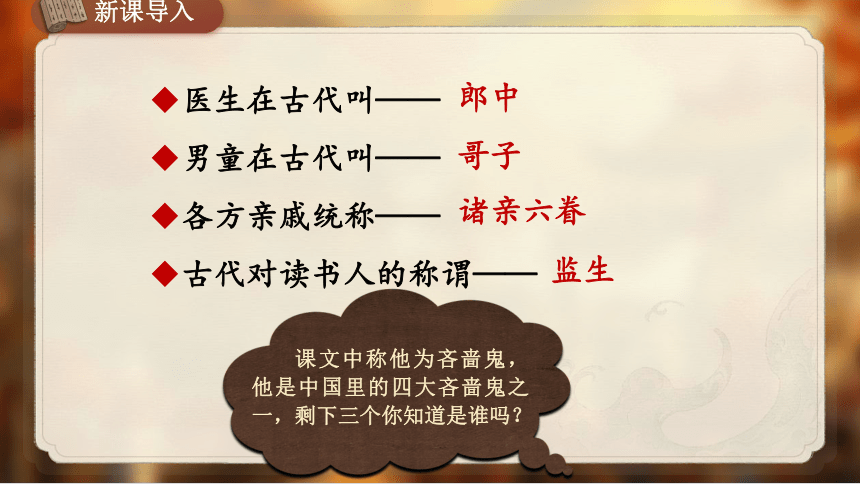

医生在古代叫——

男童在古代叫——

各方亲戚统称——

古代对读书人的称谓——

郎中

哥子

诸亲六眷

监生

新课导入

课文中称他为吝啬鬼,他是中国里的四大吝啬鬼之一,剩下三个你知道是谁吗?

那你知道中国的四大吝啬鬼是谁吗?

这些都是文学中的人物,他们为何会被刻画成吝啬鬼形象呢?感兴趣的话,课后不妨去翻阅书籍,查找理由。

这堂课,我们去认识其中一位“吝啬鬼”形象的人物,看看他为何被称为吝啬鬼,学完后并思考你认同别人给他的这个称号吗。

监河侯

庄子所著《庄子·外物篇》

李梅婷

钱钟书的《围城》

卢至

出自徐复祚的《一文钱》

严监生

出自清代吴敬梓的《儒林外史》

新课导入

严监生有钱。但是,他却在临死前做了一个令人费解的动作,这个动作是什么意思呢?

新课导入

《儒林外史》

吴敬梓的《儒林外史》用讽刺的手法,描写了封建社会读书人对功名的追求,以及他们的生活状况。这部小说是中国讽刺小说的开山之作也是登峰之作。作者吴敬梓,创作这部书花了近二十年时间。书中对人物性格的勾勒,活灵活现,有血有肉。对有钱人严监生临死前的刻画更是“千古绝唱”。

古典讽刺小说

助读资料袋

朗读课文

学习任务:自由朗读课文,思考:围绕“两茎灯草”写了一件什么事?

课文主要写临死的严监生因为灯盏里点着“两茎灯草”,硬是撑着不肯咽气的一件事。

一个如此富有的人临死前竟然想着两茎灯草。所以,吴敬梓写的这件事充分体现了严监生的吝啬。这件事就是“典型事件”。

阅读文章并思考

典型事件如何能写得生动、精彩?

感受人物特点

严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听 了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

故事围绕众人的“猜”及严监生的“反应”来展开描写

学习任务:默读课文,把诸亲六眷的猜测画上“_____”,再把严监生的反应画上“﹏﹏ ”。边画边想,严监生给你留下的印象是从哪些语句中体会到的,在旁边做批注。

感受人物特点

这些句子主要写了严监生的哪些动作?

……他就把头摇了两三摇。

……他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发

指得紧了。

……把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

……点一点头,把手垂下,登时就没了气。

……还把手从被单里拿出来,伸着两个手指头。

伸着两个手指

摇头

严监生是在什么情况下做出这些动作的呢?

感受人物特点

感受人物特点

严监生是在什么情况下做出这些动作的?

◎ 自此,严监生的病,一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来陪郎中弄药。到中秋已后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来。病重得一连三天不能说话。晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。

严监生已经气息奄奄,尽管如此,当看到桌上点着灯时,严监生“把手从被单里拿出来,伸着两个手指头”。这是为什么呢?

说明严监生的病已经无法好转了。

面对临死前严监生的那两根手指,诸亲六眷作出了哪些猜测?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}两个指头

三次摇头

众人

猜测内容

严监生的反应

大侄子

两个亲人

他就把头摇了两三摇。

二侄子

两笔银子

他把两眼睁的滴溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。

奶妈

两位舅爷

他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

赵氏

两茎灯草

点一点头,把手垂下,登时就没了气。

不中

不中

不中

感受人物特点

他就把头摇了两三摇。

他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。

他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

他点一点头,把手垂下,登时就没了气。

同样是摇头,如果全部换成“他把头摇了摇”,你们认为如何?

不行,没有层次上的变化,没有进一步写出严监生生气甚至绝望的心情。

字里行间,你体会到了严监生怎样的情绪变化?

着急

失望

绝望

安心

感受人物特点

此时,严监生想说:_____________________________________________

你让我好着急呀,此时,我哪有心思见他们两个?

大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。

三次摇头,严监生的心情发生了怎样的变化?

感受人物特点

与大侄子的交流

二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?” 他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。

从两眼睁得滴溜圆、狠狠摇头,看出,他更生气了,此时,他心里又怎么想?

感受人物特点

与二侄子的交流

眼睛闭着摇头,此时他又在想什么?

奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

感受人物特点

与奶妈的交流

写出了严监生因在他家待了多年的奶妈也没有猜对他的心思后内心的失望。

赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

严监生听了老婆赵氏的话、看到她挑掉一茎灯草以后心里是怎么想的?

感受人物特点

与赵氏的交流

大侄子、二侄子、奶妈他们的猜测为什么会失败呢?赵氏为什么就能猜出来呢?

因为他们是按照正常人、一般人临终前的想法来推断的,牵挂亲人、交待后事、安排工作,他们怎么也没想到有人会为两茎灯草而咽不下气。但是赵氏跟他朝夕相处,很了解他爱财吝啬的性格特点。

感受人物特点

既然赵氏知道他的心思,为什么一开始不让她出来说清楚,还安排大侄子、二侄子、奶妈这些人物一一登场去猜测呢?

这是作者的写作技巧,设置悬念,吸引读者兴趣、层层递进,达到故事的高潮,更能起到点明中心、揭示人物特点的效果。

感受人物特点

对于一个奄奄一息的人,作者是怎样准确地对他进行描写的呢?

抓住了他动作、神态上的微妙变化

头的动作:摇头、狠狠摇头、闭眼摇头、点一点头

手的动作:伸着两个指头、越发指的紧了、指着不动、把手垂下

神态:眼睛睁得滴溜圆

抓住了其他人的语言描写

将一个鲜活的守财奴的形象刻画得栩栩如生,跃然纸上。

感受人物特点

这样一个家财万贯的人临死前牵挂的不是亲人,

而是——( );

不是银子,而是——( );

不是舅爷,而是——( )。

两茎灯草

两茎灯草

两茎灯草

两个手指头

两茎灯草

守财奴、吝啬鬼、爱财如命

感受人物特点

从严监生的动作和心情中,你感受到他的什么特点?

生动的动作描写把严监生吝啬至极的性格刻画得入木三分。

感受人物特点

描写人物时要抓住人物细节,抓住动作、神态等描写,这样刻画的人物就会栩栩如生,这就是文学作品中的细节描写。

[细节描写]

学法总结

《儒林外史》非常经典,而严监生又是《儒林外史》中非常经典的人物之一。一提到吝啬,我们就会想到(严监生),一说到严监生,我们就会想到他的经典动作(两根手指)。由此可见,描写人物要选择典型事例,同时将其写具体。能表现人物特点的事例有很多,要选取一两件最有代表性的生动事例,让人物形象更丰满。

选择典型事例+具体描写

学法总结

观看视频

学完课文,你对严监生的做法有什么看法?

选文只截取了一个片段,如果真需要去评判这个人物,我们需要纵观整个故事情节,老师给大家带来一段视频。

严监生对自己吝啬,可是对亲人却很大方,这种人真的是抠门吗?这只能算是节俭。很多人一辈子省吃俭用惯了,觉得节俭也是一种美德,我们也不能站在道德制高点去批判他们。(当然,这是后话,这是生活,考试内容还得以语文书的答案为准哦!)

人物描写一组:

他像一棵挺脱的树

——感受外貌描写之生动形象

老舍(1899-1966),原名舒庆春,字舍予,“老舍”是他的笔名。他是中国现代著名作家、杰出的语言大师,被誉为“人民艺术家”。他一生创作了一千多篇(部)作品,代表作有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》等。

助读资料袋

本文选自《骆驼祥子》。《骆驼祥子》是中国现代著名作家老舍的代表作,描写了20年代,老北京的一个年轻好强、充满生命活力的人力车夫祥子三起三落的人生经历。

助读资料袋

观看视频

老舍是一位“语言大师”,我们可以向他学习哪些外貌描写的方法呢?

导入新课

外貌描写主要是对人物的外貌特征,比如人物的容貌、衣着、体型、姿态等进行描写。

他像一棵挺脱的树

·

祥子

强劲、结实

这个片段运用了什么写作方法呢?

外貌描写

导入新课

身量

一边儿

出号的大脚

鸡肠子带儿

挺脱

硬棒

杀进他的腰

《骆驼祥子》这部小说大量应用北京口语、方言

字词学习

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。

看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去。

裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!

脖子可是几乎与头一边儿粗。

他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒。

他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

身材

把腰勒紧勒细

特大号

硬朗

挺拔健壮

一样

字词学习

整体感知

请大家自由朗读《他像一棵挺脱的树》,边读边思考:这篇课文是围绕哪几个方面来描写祥子的外貌的?

身材

穿着

相貌

学习任务

请默读课文第一自然段:

圈出描写祥子身材高大、身体健壮的词句。

想一想作者是怎样写出人物特点的,在旁边做好批注。

感受人物特点

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。二十来岁,他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了——一个脸上身上都带出天真淘气的样子的大人。看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

自由读课文第1自然段,找出描写祥子身材的句子。

形容脚特别大。

这样的身材给你留写了什么印象?

身材高大

体态

感受人物特点

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。二十来岁,他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了——一个脸上身上都带出天真淘气的样子的大人。看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!

整体 局部

作者是按照什么顺序来描写祥子的外貌的?

感受人物特点

看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

自由读课文第1自然段,找出描写祥子穿着的句子。

这样的衣着给你留写了什么印象?

身体健壮

这段话主要在描写祥子的衣着风格,虽然穿的没有什么特点,但是通过穿衣服也能看出他的高大。

“出号的大脚”意思是比大号还要大的脚。从出号的大脚也能看出他非常高大。

感受人物特点

看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

自由读课文第1自然段,找出描写祥子穿着的句子。

从祥子的穿着上,你知道他是做什么的吗?

外貌描写可以交代人物的身份。

车夫

感受人物特点

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。二十来岁,他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了——一个脸上身上都带出天真淘气的样子的大人。看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!

体现祥子结实的特点,更符合他车夫的身份。

作者为什么重点描写这些身体部位?

感受人物特点

影视剧中的黄包车夫形象

感受人物特点

是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

这段文字形象描述出祥子自我陶醉、自我欣赏的憨厚样子,表明对自己的装束很满意,认为自己是最出色的车夫。

这里的描写祥子给你留写了什么印象?

充满自信

感受人物特点

默读第2自然段,找出描写祥子相貌的语句,说说祥子给你留下了怎样的印象。

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。

感受人物特点

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。

作者是按照什么顺序来描写祥子的长相的?

整体 局部

朗读这段话,你有什么感觉?

作者就像给祥子画肖像似的,一笔一画,把头上的细节都刻画出来了。

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。

作者是怎么写祥子的脸的?

这里的描写祥子给你留写了什么印象?

形容结实有力。

健壮结实

充满活力

精气神十足

感受人物特点

学习任务

请默读课文第二自然段:

你从哪里看出祥子结实呢?圈画相关语句。

和同桌交流。

感受人物特点

是的,到城里以后,他还能头朝下,倒着立半天。这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

进一步体现了祥子的结实硬棒。

通过外貌描写,祥子结实健美的样子给我们留下了深刻的印象。

你还从第2自然段的哪些语句中读出了祥子的结实呢?

这里的描写祥子给你留写了什么印象?

感受人物特点

是的,到城里以后,他还能头朝下,倒着立半天。这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

这个句子用了比喻的修辞手法,把祥子比作一棵挺立的树,强调了他“健壮结实又充满活力”的特点。

说说你对这个句子的理解。

健壮,结实。

感受人物特点

(1) 仔细观察,抓住与众不同的方面,突出特点。

(2) 抓住五官特点,写出人物的面部特征。

(3) 注意身材、打扮,体现人物个性。

肖 像 描 写

写法总结

这三个片段都刻画了特点鲜明的人物形象,但同样是写人,这三个片段在写法上有什么不同之处?

《摔跤》描写了小嘎子在与小胖墩儿摔跤过程中不同的动作,表现了他顽皮、机敏的人物特点。

《他像一棵挺脱的树》通过对人物穿着、体态、相貌的刻画,展现了一个健壮、朴实、充满生机的人力车夫形象。

《两茎灯草》重点描写了严监生临死前,始终伸着两个指头的典型事例,入木三分地刻画了一个爱财如命的守财奴形象。

比较阅读

学完三篇短文,想想不同作者分别运用哪些描写方法来表现主要人物?完成下面的思维导图。

主要人物

描写内容

描写方法

人物形象

小嘎子

祥子

严监生

初入行的年轻人祥子的外貌。

小嘎子与小胖墩儿进行摔跤比赛的情形。

严监生临死时的场景。

动作描写

机灵

外貌描写

高大健壮

充满活力

动作、神态描写

极度吝啬

比较阅读

通过两节课的学习,我们重点学习了两种表现人物特点的方法:动作描写和外貌描写,还知道了它们的作用。如果我们平时要记录下某个人物的特点,也可以根据人物的状态适当地采用这些描写方法。

课堂总结

1.完成小练笔

2.完成相关练习

布置作业

练笔1:仔细观察身边的某一个熟悉的人,如:父母、老师、同学······,加上自己的感受,从体格、装束、容貌······写一写他(她)的外貌。

拓展小练笔

课后作业

练笔2:请运用“动作描写、语言描写、神态描写”等描写方法描写一个人,突出他(她)的某个特点。

练笔3:课间10分钟,观察一位老师或同学的外貌、动作、习惯性细节(如“班主任板书时总爱踮脚尖”)。

活动:请运用“动作描写、语言描写、神态描写”等描写方法描写一个人,突出他(她)的某个特点。

示例:弟弟边摇头边甩胳膊地哇哇大哭起来,他哭了一会儿,用手揉揉眼睛,不时地从手指缝里偷看,看大家有没有关注他。他的目光先是落在妈妈身上,接着移到姐姐那儿,过了一会儿又移到我这里。他看到大家都若无其事地各做各的事,也就闹不起劲了,便拖着小汽车自个儿玩去了。

课后作业

我们的班主任陈老师是个瘦小的中年妇女,每次在黑板上写字时总要踮起脚尖。学习课文《摔跤》时,她穿着浅蓝色衬衫往黑板前站,头顶还够不到悬挂的投影幕布边沿。只见她右手捏着粉笔往高处探,左脚尖突然踮起,像跳芭蕾似的绷直脚背,散落的发丝随着这个动作轻轻晃动。“同学们,写喉字时要注意——”她边说边往上窜了窜,粉笔尖终于够到黑板顶端,手腕一抖流畅地写出一个“喉”字,布满粉笔灰的袖口跟着簌簌落下一片细雪。

优秀示例参考

学习人物素描法

刻画人间你我他

单元主题

◎ 阅读名家作品,初识众生百相

任务一

◎ 学习名家写法,学写众生百相

任务二

◎ 模仿名家写法,书写众生百相

任务三

学习描写人物的基本方法。

初步运用描写人物的基本方法,具体地表现一个人的特点。

【学习任务】

大千世界有形形色色的人,每个人都有各自特点。阅读大作家笔下的人物,认识机灵好胜的小嘎子,健壮挺脱的祥子,临死还惦记着两茎灯草的严监生,还有那奇人“刷子李”……在作家的笔下,这些人物特点鲜明,让我们印象深刻,久久难忘。一起跟着名家学方法,去感受作家为我们塑造的人物形象,了解人物的特点。

任务一

◎ 阅读名家作品,初识众生百相

13人物描写一组

部编版小学语文五年级下册第五单元

我们在《摔跤》这一片段里,通过小嘎子和小胖墩儿一系列精彩的动作描写,仿佛亲眼看到了一场紧张激烈的摔跤比赛,每一个动作都让人物的形象跃然纸上。动作描写就像是一把神奇的钥匙,能帮我们打开了解人物内心和性格的大门。

如果把动作描写用在吝啬鬼的身上,又会产生什么样奇妙的效果呢?接下来,让我们一起走进《两茎灯草》,看看作者是如何运用动作描写,把严监生这个吝啬的形象刻画得入木三分的。

?

新课导入

人物描写一组:

两茎灯草

——感受动作描写之精妙传神

jīng

“两茎灯草”

多年生草本植物,又称灯芯草。其茎茎的中细长,主心部分用做菜油灯的灯芯,俗称灯草。

解读题目

jīng

医生在古代叫——

男童在古代叫——

各方亲戚统称——

古代对读书人的称谓——

郎中

哥子

诸亲六眷

监生

新课导入

课文中称他为吝啬鬼,他是中国里的四大吝啬鬼之一,剩下三个你知道是谁吗?

那你知道中国的四大吝啬鬼是谁吗?

这些都是文学中的人物,他们为何会被刻画成吝啬鬼形象呢?感兴趣的话,课后不妨去翻阅书籍,查找理由。

这堂课,我们去认识其中一位“吝啬鬼”形象的人物,看看他为何被称为吝啬鬼,学完后并思考你认同别人给他的这个称号吗。

监河侯

庄子所著《庄子·外物篇》

李梅婷

钱钟书的《围城》

卢至

出自徐复祚的《一文钱》

严监生

出自清代吴敬梓的《儒林外史》

新课导入

严监生有钱。但是,他却在临死前做了一个令人费解的动作,这个动作是什么意思呢?

新课导入

《儒林外史》

吴敬梓的《儒林外史》用讽刺的手法,描写了封建社会读书人对功名的追求,以及他们的生活状况。这部小说是中国讽刺小说的开山之作也是登峰之作。作者吴敬梓,创作这部书花了近二十年时间。书中对人物性格的勾勒,活灵活现,有血有肉。对有钱人严监生临死前的刻画更是“千古绝唱”。

古典讽刺小说

助读资料袋

朗读课文

学习任务:自由朗读课文,思考:围绕“两茎灯草”写了一件什么事?

课文主要写临死的严监生因为灯盏里点着“两茎灯草”,硬是撑着不肯咽气的一件事。

一个如此富有的人临死前竟然想着两茎灯草。所以,吴敬梓写的这件事充分体现了严监生的吝啬。这件事就是“典型事件”。

阅读文章并思考

典型事件如何能写得生动、精彩?

感受人物特点

严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?”他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听 了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

故事围绕众人的“猜”及严监生的“反应”来展开描写

学习任务:默读课文,把诸亲六眷的猜测画上“_____”,再把严监生的反应画上“﹏﹏ ”。边画边想,严监生给你留下的印象是从哪些语句中体会到的,在旁边做批注。

感受人物特点

这些句子主要写了严监生的哪些动作?

……他就把头摇了两三摇。

……他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发

指得紧了。

……把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

……点一点头,把手垂下,登时就没了气。

……还把手从被单里拿出来,伸着两个手指头。

伸着两个手指

摇头

严监生是在什么情况下做出这些动作的呢?

感受人物特点

感受人物特点

严监生是在什么情况下做出这些动作的?

◎ 自此,严监生的病,一日重似一日,再不回头。诸亲六眷都来问候。五个侄子穿梭的过来陪郎中弄药。到中秋已后,医家都不下药了。把管庄的家人都从乡里叫了上来。病重得一连三天不能说话。晚间挤了一屋的人,桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响得一进一出,一声不倒一声的,总不得断气,还把手从被单里拿出来,伸着两个指头。

严监生已经气息奄奄,尽管如此,当看到桌上点着灯时,严监生“把手从被单里拿出来,伸着两个手指头”。这是为什么呢?

说明严监生的病已经无法好转了。

面对临死前严监生的那两根手指,诸亲六眷作出了哪些猜测?

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}两个指头

三次摇头

众人

猜测内容

严监生的反应

大侄子

两个亲人

他就把头摇了两三摇。

二侄子

两笔银子

他把两眼睁的滴溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。

奶妈

两位舅爷

他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

赵氏

两茎灯草

点一点头,把手垂下,登时就没了气。

不中

不中

不中

感受人物特点

他就把头摇了两三摇。

他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。

他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

他点一点头,把手垂下,登时就没了气。

同样是摇头,如果全部换成“他把头摇了摇”,你们认为如何?

不行,没有层次上的变化,没有进一步写出严监生生气甚至绝望的心情。

字里行间,你体会到了严监生怎样的情绪变化?

着急

失望

绝望

安心

感受人物特点

此时,严监生想说:_____________________________________________

你让我好着急呀,此时,我哪有心思见他们两个?

大侄子走上前来问道:“二叔,你莫不是还有两个亲人不曾见面?”他就把头摇了两三摇。

三次摇头,严监生的心情发生了怎样的变化?

感受人物特点

与大侄子的交流

二侄子走上前来问道:“二叔,莫不是还有两笔银子在那里,不曾吩咐明白?” 他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。

从两眼睁得滴溜圆、狠狠摇头,看出,他更生气了,此时,他心里又怎么想?

感受人物特点

与二侄子的交流

眼睛闭着摇头,此时他又在想什么?

奶妈抱着哥子插口道:“老爷想是因两位舅爷不在跟前,故此记念。”他听了这话,把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

感受人物特点

与奶妈的交流

写出了严监生因在他家待了多年的奶妈也没有猜对他的心思后内心的失望。

赵氏慌忙揩揩眼泪,走近上前道:“爷,别人都说的不相干,只有我晓得你的意思!你是为那灯盏里点的是两茎灯草,不放心,恐费了油。我如今挑掉一茎就是了。”说罢,忙走去挑掉一茎。众人看严监生时,点一点头,把手垂下,登时就没了气。

严监生听了老婆赵氏的话、看到她挑掉一茎灯草以后心里是怎么想的?

感受人物特点

与赵氏的交流

大侄子、二侄子、奶妈他们的猜测为什么会失败呢?赵氏为什么就能猜出来呢?

因为他们是按照正常人、一般人临终前的想法来推断的,牵挂亲人、交待后事、安排工作,他们怎么也没想到有人会为两茎灯草而咽不下气。但是赵氏跟他朝夕相处,很了解他爱财吝啬的性格特点。

感受人物特点

既然赵氏知道他的心思,为什么一开始不让她出来说清楚,还安排大侄子、二侄子、奶妈这些人物一一登场去猜测呢?

这是作者的写作技巧,设置悬念,吸引读者兴趣、层层递进,达到故事的高潮,更能起到点明中心、揭示人物特点的效果。

感受人物特点

对于一个奄奄一息的人,作者是怎样准确地对他进行描写的呢?

抓住了他动作、神态上的微妙变化

头的动作:摇头、狠狠摇头、闭眼摇头、点一点头

手的动作:伸着两个指头、越发指的紧了、指着不动、把手垂下

神态:眼睛睁得滴溜圆

抓住了其他人的语言描写

将一个鲜活的守财奴的形象刻画得栩栩如生,跃然纸上。

感受人物特点

这样一个家财万贯的人临死前牵挂的不是亲人,

而是——( );

不是银子,而是——( );

不是舅爷,而是——( )。

两茎灯草

两茎灯草

两茎灯草

两个手指头

两茎灯草

守财奴、吝啬鬼、爱财如命

感受人物特点

从严监生的动作和心情中,你感受到他的什么特点?

生动的动作描写把严监生吝啬至极的性格刻画得入木三分。

感受人物特点

描写人物时要抓住人物细节,抓住动作、神态等描写,这样刻画的人物就会栩栩如生,这就是文学作品中的细节描写。

[细节描写]

学法总结

《儒林外史》非常经典,而严监生又是《儒林外史》中非常经典的人物之一。一提到吝啬,我们就会想到(严监生),一说到严监生,我们就会想到他的经典动作(两根手指)。由此可见,描写人物要选择典型事例,同时将其写具体。能表现人物特点的事例有很多,要选取一两件最有代表性的生动事例,让人物形象更丰满。

选择典型事例+具体描写

学法总结

观看视频

学完课文,你对严监生的做法有什么看法?

选文只截取了一个片段,如果真需要去评判这个人物,我们需要纵观整个故事情节,老师给大家带来一段视频。

严监生对自己吝啬,可是对亲人却很大方,这种人真的是抠门吗?这只能算是节俭。很多人一辈子省吃俭用惯了,觉得节俭也是一种美德,我们也不能站在道德制高点去批判他们。(当然,这是后话,这是生活,考试内容还得以语文书的答案为准哦!)

人物描写一组:

他像一棵挺脱的树

——感受外貌描写之生动形象

老舍(1899-1966),原名舒庆春,字舍予,“老舍”是他的笔名。他是中国现代著名作家、杰出的语言大师,被誉为“人民艺术家”。他一生创作了一千多篇(部)作品,代表作有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》等。

助读资料袋

本文选自《骆驼祥子》。《骆驼祥子》是中国现代著名作家老舍的代表作,描写了20年代,老北京的一个年轻好强、充满生命活力的人力车夫祥子三起三落的人生经历。

助读资料袋

观看视频

老舍是一位“语言大师”,我们可以向他学习哪些外貌描写的方法呢?

导入新课

外貌描写主要是对人物的外貌特征,比如人物的容貌、衣着、体型、姿态等进行描写。

他像一棵挺脱的树

·

祥子

强劲、结实

这个片段运用了什么写作方法呢?

外貌描写

导入新课

身量

一边儿

出号的大脚

鸡肠子带儿

挺脱

硬棒

杀进他的腰

《骆驼祥子》这部小说大量应用北京口语、方言

字词学习

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。

看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去。

裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!

脖子可是几乎与头一边儿粗。

他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒。

他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

身材

把腰勒紧勒细

特大号

硬朗

挺拔健壮

一样

字词学习

整体感知

请大家自由朗读《他像一棵挺脱的树》,边读边思考:这篇课文是围绕哪几个方面来描写祥子的外貌的?

身材

穿着

相貌

学习任务

请默读课文第一自然段:

圈出描写祥子身材高大、身体健壮的词句。

想一想作者是怎样写出人物特点的,在旁边做好批注。

感受人物特点

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。二十来岁,他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了——一个脸上身上都带出天真淘气的样子的大人。看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

自由读课文第1自然段,找出描写祥子身材的句子。

形容脚特别大。

这样的身材给你留写了什么印象?

身材高大

体态

感受人物特点

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。二十来岁,他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了——一个脸上身上都带出天真淘气的样子的大人。看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!

整体 局部

作者是按照什么顺序来描写祥子的外貌的?

感受人物特点

看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

自由读课文第1自然段,找出描写祥子穿着的句子。

这样的衣着给你留写了什么印象?

身体健壮

这段话主要在描写祥子的衣着风格,虽然穿的没有什么特点,但是通过穿衣服也能看出他的高大。

“出号的大脚”意思是比大号还要大的脚。从出号的大脚也能看出他非常高大。

感受人物特点

看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

自由读课文第1自然段,找出描写祥子穿着的句子。

从祥子的穿着上,你知道他是做什么的吗?

外貌描写可以交代人物的身份。

车夫

感受人物特点

他的身量与筋肉都发展到年岁前边去了。二十来岁,他已经很大很高,虽然肢体还没被年月铸成一定的格局,可是已经像个成人了——一个脸上身上都带出天真淘气的样子的大人。看着那高等的车夫,他计划着怎样杀进他的腰去,好更显出他的铁扇面似的胸与直硬的背。扭头看看自己的肩,多么宽,多么威严!杀好了腰,再穿上肥腿的白裤,裤脚用鸡肠子带儿系住,露出那对“出号”的大脚!

体现祥子结实的特点,更符合他车夫的身份。

作者为什么重点描写这些身体部位?

感受人物特点

影视剧中的黄包车夫形象

感受人物特点

是的,他无疑可以成为最出色的车夫,傻子似的他自己笑了。

这段文字形象描述出祥子自我陶醉、自我欣赏的憨厚样子,表明对自己的装束很满意,认为自己是最出色的车夫。

这里的描写祥子给你留写了什么印象?

充满自信

感受人物特点

默读第2自然段,找出描写祥子相貌的语句,说说祥子给你留下了怎样的印象。

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。

感受人物特点

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。

作者是按照什么顺序来描写祥子的长相的?

整体 局部

朗读这段话,你有什么感觉?

作者就像给祥子画肖像似的,一笔一画,把头上的细节都刻画出来了。

他没有什么模样,使他可爱的是脸上的精神。头不很大,圆眼,肉鼻子,两条眉很短很粗,头上永远剃得发亮;腮上没有多余的肉,脖子可是几乎与头一边儿粗;脸上永远红扑扑的,特别亮的是颧骨与右耳之间一块不小的疤——小时候在树下睡觉,被驴啃了一口。他不甚注意他的模样,他爱自己的脸正如同他爱自己的身体,都那么结实硬棒,他把脸仿佛算在四肢之内,只要硬棒就好。

作者是怎么写祥子的脸的?

这里的描写祥子给你留写了什么印象?

形容结实有力。

健壮结实

充满活力

精气神十足

感受人物特点

学习任务

请默读课文第二自然段:

你从哪里看出祥子结实呢?圈画相关语句。

和同桌交流。

感受人物特点

是的,到城里以后,他还能头朝下,倒着立半天。这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

进一步体现了祥子的结实硬棒。

通过外貌描写,祥子结实健美的样子给我们留下了深刻的印象。

你还从第2自然段的哪些语句中读出了祥子的结实呢?

这里的描写祥子给你留写了什么印象?

感受人物特点

是的,到城里以后,他还能头朝下,倒着立半天。这样立着,他觉得,他就很像一棵树,上下没有一个地方不挺脱的。

这个句子用了比喻的修辞手法,把祥子比作一棵挺立的树,强调了他“健壮结实又充满活力”的特点。

说说你对这个句子的理解。

健壮,结实。

感受人物特点

(1) 仔细观察,抓住与众不同的方面,突出特点。

(2) 抓住五官特点,写出人物的面部特征。

(3) 注意身材、打扮,体现人物个性。

肖 像 描 写

写法总结

这三个片段都刻画了特点鲜明的人物形象,但同样是写人,这三个片段在写法上有什么不同之处?

《摔跤》描写了小嘎子在与小胖墩儿摔跤过程中不同的动作,表现了他顽皮、机敏的人物特点。

《他像一棵挺脱的树》通过对人物穿着、体态、相貌的刻画,展现了一个健壮、朴实、充满生机的人力车夫形象。

《两茎灯草》重点描写了严监生临死前,始终伸着两个指头的典型事例,入木三分地刻画了一个爱财如命的守财奴形象。

比较阅读

学完三篇短文,想想不同作者分别运用哪些描写方法来表现主要人物?完成下面的思维导图。

主要人物

描写内容

描写方法

人物形象

小嘎子

祥子

严监生

初入行的年轻人祥子的外貌。

小嘎子与小胖墩儿进行摔跤比赛的情形。

严监生临死时的场景。

动作描写

机灵

外貌描写

高大健壮

充满活力

动作、神态描写

极度吝啬

比较阅读

通过两节课的学习,我们重点学习了两种表现人物特点的方法:动作描写和外貌描写,还知道了它们的作用。如果我们平时要记录下某个人物的特点,也可以根据人物的状态适当地采用这些描写方法。

课堂总结

1.完成小练笔

2.完成相关练习

布置作业

练笔1:仔细观察身边的某一个熟悉的人,如:父母、老师、同学······,加上自己的感受,从体格、装束、容貌······写一写他(她)的外貌。

拓展小练笔

课后作业

练笔2:请运用“动作描写、语言描写、神态描写”等描写方法描写一个人,突出他(她)的某个特点。

练笔3:课间10分钟,观察一位老师或同学的外貌、动作、习惯性细节(如“班主任板书时总爱踮脚尖”)。

活动:请运用“动作描写、语言描写、神态描写”等描写方法描写一个人,突出他(她)的某个特点。

示例:弟弟边摇头边甩胳膊地哇哇大哭起来,他哭了一会儿,用手揉揉眼睛,不时地从手指缝里偷看,看大家有没有关注他。他的目光先是落在妈妈身上,接着移到姐姐那儿,过了一会儿又移到我这里。他看到大家都若无其事地各做各的事,也就闹不起劲了,便拖着小汽车自个儿玩去了。

课后作业

我们的班主任陈老师是个瘦小的中年妇女,每次在黑板上写字时总要踮起脚尖。学习课文《摔跤》时,她穿着浅蓝色衬衫往黑板前站,头顶还够不到悬挂的投影幕布边沿。只见她右手捏着粉笔往高处探,左脚尖突然踮起,像跳芭蕾似的绷直脚背,散落的发丝随着这个动作轻轻晃动。“同学们,写喉字时要注意——”她边说边往上窜了窜,粉笔尖终于够到黑板顶端,手腕一抖流畅地写出一个“喉”字,布满粉笔灰的袖口跟着簌簌落下一片细雪。

优秀示例参考

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地