第10课 影响世界的工业革命【教学设计】

图片预览

文档简介

《第10课 影响世界的工业革命》教学设计

教学指导思想与理论依据

“历史人物主线教学”是主线教学之一,基本思路是以历史人物为教学载体,形成教学主线,进行“以人代事”的教学活动。“历史人物主线教学”不仅可以创设具体的历史情境,帮助学生进入特定时空理解历史,还可以引发学生思考,从人物身上了解当时社会发展大势,培养学生对历史的温情与敬意。本课以“近代工厂之父”阿克莱特的生平创设历史情境,辅之以“问题链”的形式,让学生从“洗剪吹”的阿克莱特了解到英国工业革命的背景,从开创工厂时代的阿克莱特认识到工业革命的进程,从阿克莱特身份的逆袭理解工业革命对人类社会的影响。以“阿克莱特”为主线的历史人物教学和“问题链”教学,不仅可以激发学生学习积极性,引导学生独立思考和合作探究,还可以对学生进行价值观渗透,让学生辩证看待工业革命对世界产生的影响。

教学背景分析

课标分析《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对本课的要求是:“了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。”从课标要求来看,本课在识记层面要求学生了解英国最先发生工业革命的具体背景,以及两次工业革命中所获得成就的基本史实。在理解层面,本课要求学生理解工业革命发生对人类社会的多重影响,理解工业革命对资本主义世界体系形成的重大推动作用。在应用层面,本课要求学生认识到工业革命时期各位科学家的创新和探索精神,树立正确的价值观,形成不断学习和关注人类社会持续发展的家国情怀和国际视野。教材分析本课为统编版《中外历史纲要(下)》第五单元“工业革命与马克思主义的诞生”第10课《影响世界的工业革命》。18世纪中期到20世纪初,欧美各国相继发生了两次工业革命,极大地提高了生产力,改变了人们的生活方式和社会面貌,影响了世界历史的发展进程。本课在本单元中承上启下,上承第四单元“资本主义制度的确立”中各国开展的资产阶级革命和资本主义政治经济制度的建立,下启第11课《马克思主义的诞生与传播》中工业革命对社会阶级结构引发的重大变化,引出早期工人运动和马克思主义的诞生。本课共分为三个子目:“工业革命的背景”、“工业革命的进程”、“工业革命的影响”。第一子目主要从政治、市场、资本、技术等层面帮助学生了解工业革命首先在英国发生的原因。第二子目则是介绍两次工业革命的经过以及产生的成果。第三子目作为本课重点,主要是从生产力、生产组织和管理方式、社会结构、生活方式以及环境等方面论述工业革命对人类社会的深刻影响。学情分析已知:关于工业革命的知识,学生已在初中九年上册第20课《第一次工业革命》和九年级下册第5课《第二次工业革命》中有所了解,具有一定的史实基础。此外,初中的学习也帮助学生积攒了阅读地图和史料的经验,在本课的学习中可以有助于学生把握时空线索,从横向和纵向思考问题。未知:在初中的学习中,主要落脚于两次工业革命的背景和经过,对工业革命的影响涉及不深。同时,初中学习时学生对于工业革命的背景只是做了简单的记忆,并没有做较为深入的理解。最后,学生对于辩证看待和解释历史问题的能力有所不足。想知:高一学生正处在15-16岁之间,思维比较活跃,对于工业革命的影响具有强烈的探究精神和兴趣。因此,教师可以依据学生兴趣,设置探究性的问题,激发学生的学习积极性,提高学生的问题思考能力。能知:在心理学和教育学中,高一学生的认知能力和知识水平已达到了一定程度,通过问题链和情景创设可以帮助学生更好地进入课堂,加深对工业革命的全方位认识,理解工业革命对整个人类社会的影响,培养学生的唯物史观和全球视野。

教学目标

通过阅读教材和地图,学生能够概述工业革命成果的国家、时间以及工业革命成果的扩展路径;阅读工业革命成果图,知道工业革命的主要表现,了解工业革命的进程。(时空观念)通过阅读史料、图片等,学生能够从英国的社会现状了解阿克莱特创办工厂的背景,从而理解英国首先开始工业革命的原因。(史料实证、历史解释)通过分析工业革命对人类社会产生的影响,学生能够认识到生产力的快速发展会引起生产关系的巨大变化,理解工业革命与生产组织形式的变革以及世界市场形成之间的关系。(唯物史观)通过工业革命对人们社会生活变化的影响,体会工业革命对人类发展的重要性,认识到科技是第一生产力,中国应当顺应世界发展潮流,重视科学技术和创新,在和世界各国合作共赢的同时走可持续发展道路,构建人类命运共同体。(家国情怀)

教学重点和难点

教学重点工业革命对资本主义世界体系的形成;工业革命对人类社会的深远影响。(二)教学难点工业革命对资本主义世界体系的形成;工业革命对人类社会的深远影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片、历史地图、文字材料、多媒体(二)教学方法教法:讲授法、历史问题探究法、历史图示教学法、填写表格学法:史料研读法、合作探究法、填写表格

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

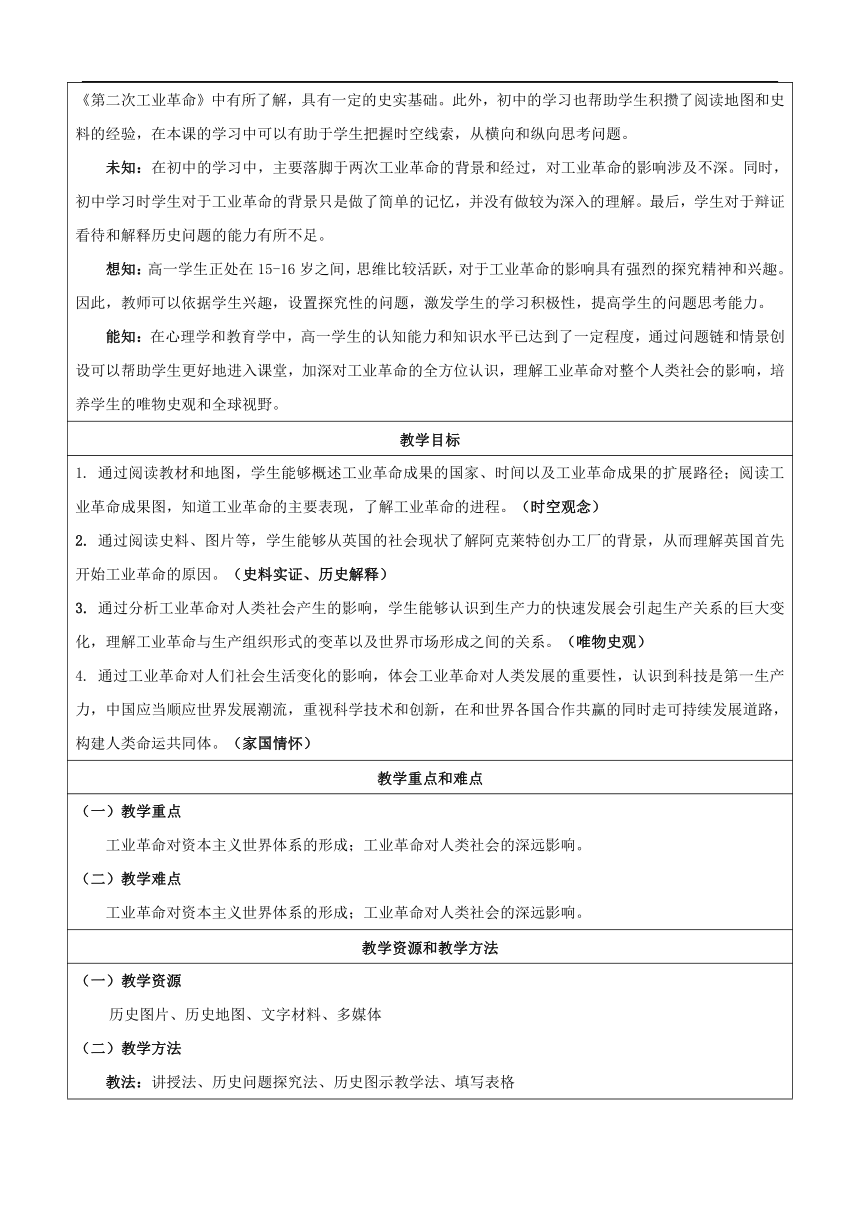

导入新课 (资源呈现)(教师讲授)教师呈现PPT内容,以讲授和设问的方式引出“近代工厂之父”阿克莱特,指出阿克莱特发明了水力纺纱机并开创了工厂时代,进而导入新课。 学生结合初中所学知识,抓住关键词,思考并回答老师提出的问题。 以人物“阿克莱特”作为线索导入,一方面可以帮助学生回忆初中有关工业革命的知识,另一方面以设问的形式导入教学,可以将学生带入历史情境,激趣启思。

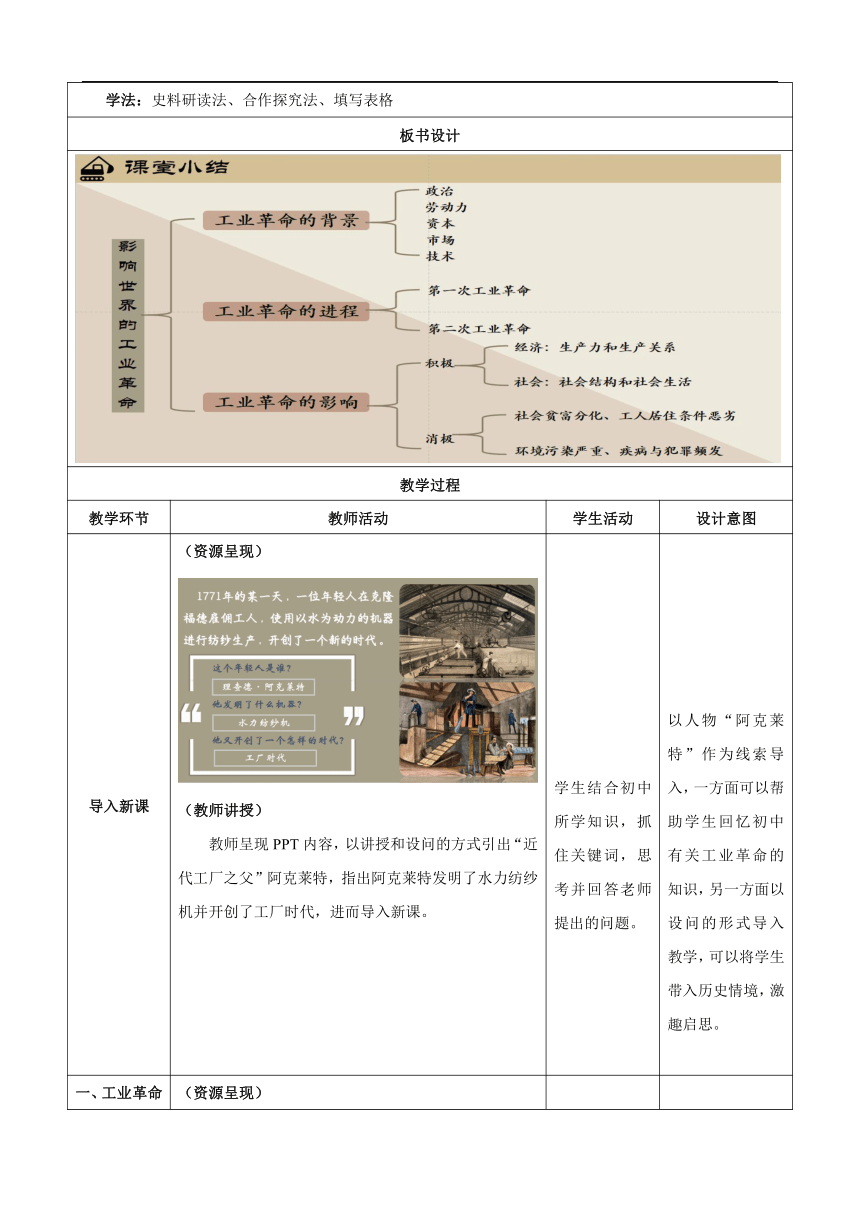

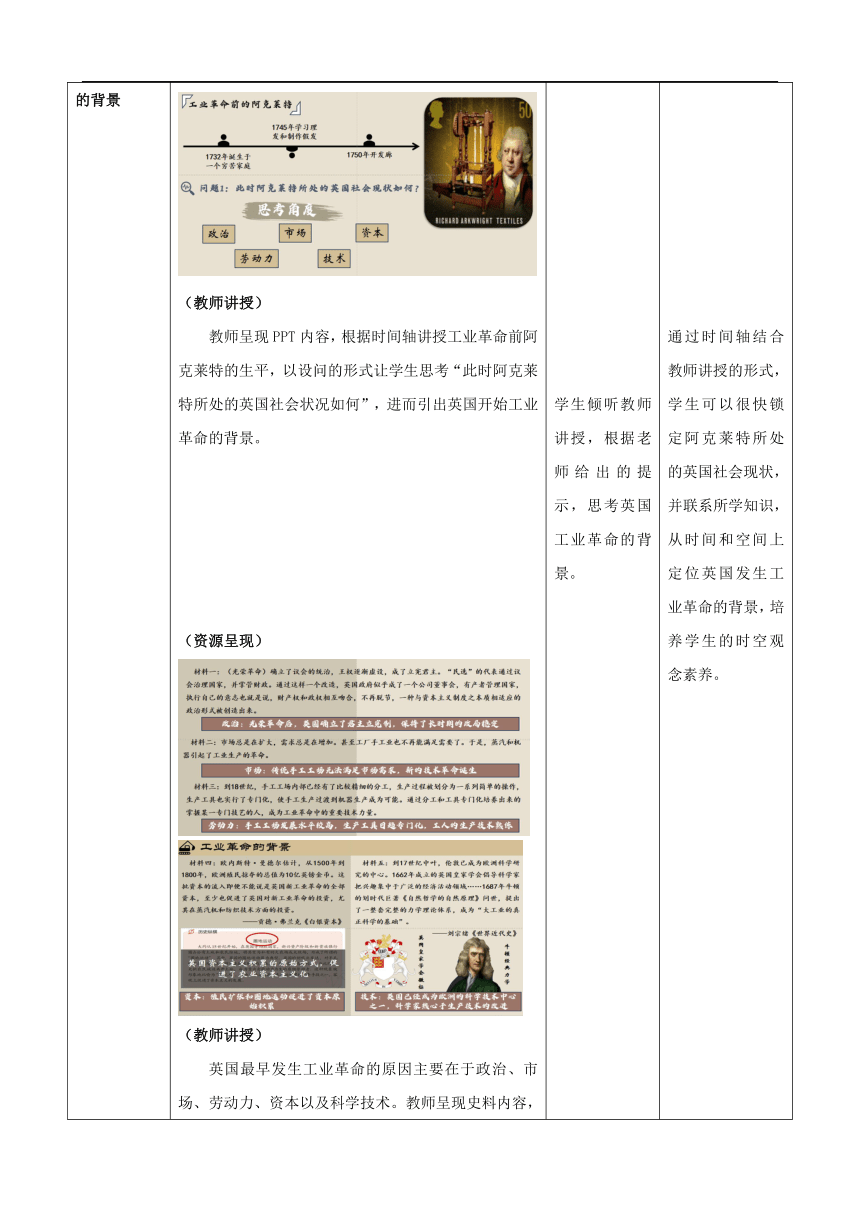

一、工业革命的背景 (资源呈现)(教师讲授)教师呈现PPT内容,根据时间轴讲授工业革命前阿克莱特的生平,以设问的形式让学生思考“此时阿克莱特所处的英国社会状况如何”,进而引出英国开始工业革命的背景。(资源呈现)(教师讲授)英国最早发生工业革命的原因主要在于政治、市场、劳动力、资本以及科学技术。教师呈现史料内容,引导学生阅读分析史料,让学生认识到1688年英国光荣革命后确立了君主立宪制度,英国长期政局稳定是英国工业革命发生的政治基础。此外,新航路开辟后,英国市场的扩大以及劳动力是英国开始工业革命的推力。同时,教师根据史料内容和教材史料纵横,向学生讲授英国资本原始积累的经过,指出资本的原始积累是英国工业革命的经济基础。最后,教师讲授英国科学技术的发展以及近代科学理论的提出,点明技术在工业革命中的巨大作用。 学生倾听教师讲授,根据老师给出的提示,思考英国工业革命的背景。学生阅读分析史料,倾听教师讲授英国工业革命前期在政治、经济、技术等方面发生的巨大变化。 通过时间轴结合教师讲授的形式,学生可以很快锁定阿克莱特所处的英国社会现状,并联系所学知识,从时间和空间上定位英国发生工业革命的背景,培养学生的时空观念素养。 通过史料研读,学生可以从政治、市场、劳动力、资本等角度思考工业革命的背景,让学生在分析史料中提升史料研读能力,初步树立生产斗争、科学实验是推动历史发展的动力与经济基础决定上层建筑的唯物史观。

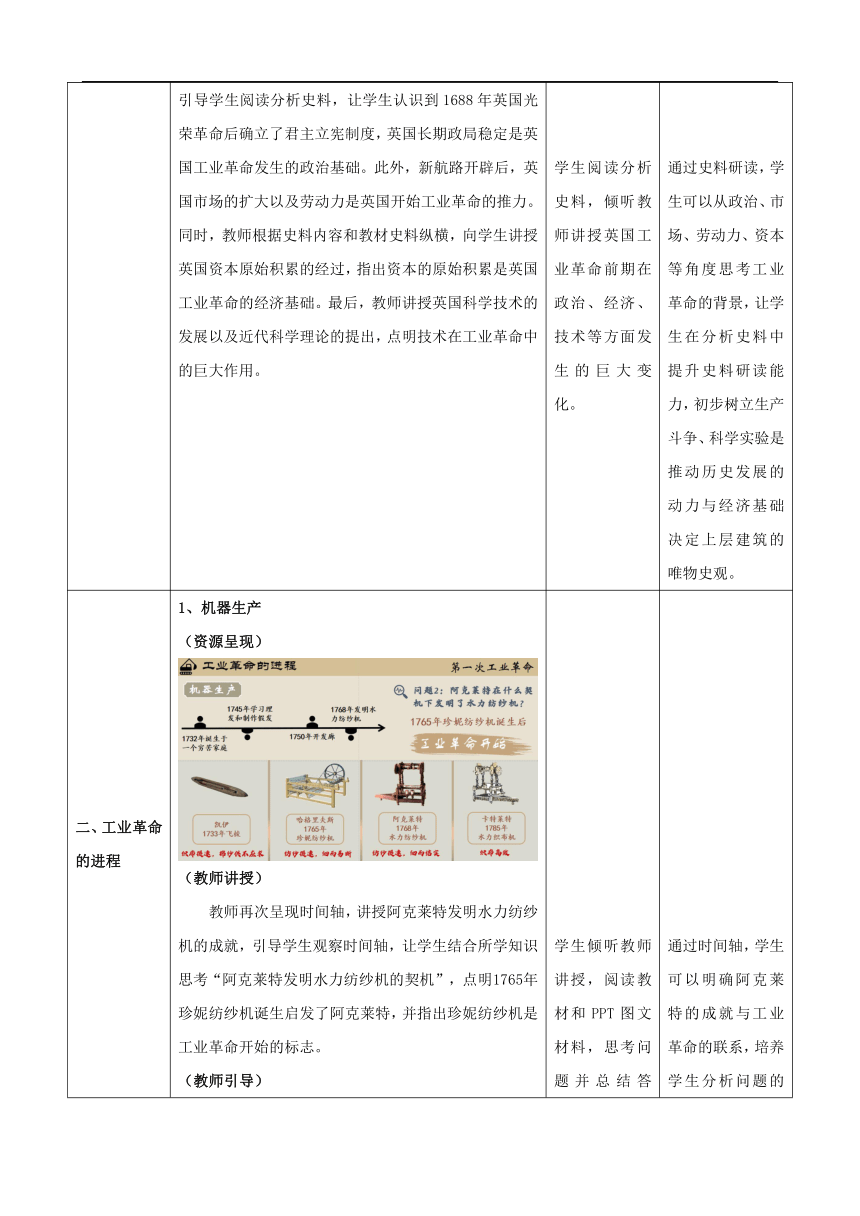

二、工业革命的进程 1、机器生产(资源呈现)(教师讲授)教师再次呈现时间轴,讲授阿克莱特发明水力纺纱机的成就,引导学生观察时间轴,让学生结合所学知识思考“阿克莱特发明水力纺纱机的契机”,点明1765年珍妮纺纱机诞生启发了阿克莱特,并指出珍妮纺纱机是工业革命开始的标志。(教师引导)教师引导学生阅读教材,梳理工业革命在机器生产上的成果:1733年凯伊发明飞梭;1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机;1768年阿克莱特发明水力纺纱机;1785年卡特莱特发明水力织布机。2、工厂诞生(资源呈现)(教师讲授)教师讲授工业革命时期生产组织形式的变化,以时间轴的形式指出阿克莱特创办了第一座工厂,标志着近代工厂的开端。(教师过渡)教师以问题链的形式向学生抛出“工厂出现的原因”以及“工厂和工场的异同”这两个问题。(教师讲授)教师根据学生回答,总结工厂出现的原因是为提高效益、加强管理,人们将机器、工人集中起来进行生产。工场和工厂的差异主要在于前者是以手工操作为主,生产相对分散;后者以机器生产为主,生产较为集中。两者的相同主要表现为都是资本主义的生产组织形式。3、动力革新(资源呈现)(教师讲授)教师带领学生复习机器生产中所用的动力,再结合阿克莱特创办的以“水”为动力的工厂,向学生提问“以水为动力的工厂有哪些局限”。(教师总结)交通不便,远离原料产地和商品倾销市场;自然条件的限制等都是局限所在。(教师过渡)以水作为动力有着诸多局限,当时的人是如何解决呢?此时又出现了哪种动力?(教师讲授)教师根据学生的回答,指出此时瓦特改良蒸汽机,蒸汽作为新的动力出现。同时,教师根据图片介绍纽科门蒸汽机和瓦特复式蒸汽机,引导学生阅读教材梳理蒸汽机发明的意义:摆脱了对自然条件的限制;解决了棉纺织业的机器生产动力问题;推动了其它部门的发明和制造,人类进入了蒸汽时代。4、交通革命和工业革命的扩展(资源呈现)(教师讲授)蒸汽动力的出现极大地改变了人们的生活方式,催生了交通领域的发展,1807年美国富尔顿发明了蒸汽汽船,1814年英国史蒂芬孙发明了蒸汽机车。到了十九世纪中后期,英国的机械制造业实现机械化,标志了工业革命的完成。(教师过渡)工业革命的发展并未局限于英国一地,而是在其它国家也开始展开。从18世纪末到19世纪中叶,工业革命从英国逐步扩展到欧洲大陆和北美,从大西洋两岸深入内陆。各国也在使用不同的方式进一步推动工业革命的发展。第二次工业革命(资源呈现)(教师过渡)工业革命在机器发明、动力革新和交通领域都有突出成果,英国也在当时凭借出色的表现成为了当时唯一的工业国家,奠定了“世界工厂”的地位。那么,其它国家在工业革命时期又是怎样的?为何工业革命又进行了第二次?(教师讲授)教师引导学生阅读材料六,结合所学知识,知道资本主义制度的确立是第二次工业革命的政治前提;第一次工业革命使得各国资本主义经济发展是第二次工业革命的经济条件;近代科学技术的发展和世界市场的基本形成也推动了第二次工业革命的进行。(资源呈现)(教师讲授)教师呈现PPT内容,引导学生学习第二次工业革命的主要表现:即电力的开发和应用、内燃机的创制和使用、化学工业的兴起和改造旧产业。(资源呈现)(教师过渡)两次工业革命在不同领域都有着突出表现,但两者的侧重点又略有不同。那么两次工业革命究竟各有何特点?(教师讲授)教师引导学生结合所学知识,梳理两次工业革命的特点。通过对工业革命进程的学习,两次工业革命各有特点:第一次工业革命主要发生在英国,但第二次是多国同时进行;第一次的发明者多为工匠和技师,第二次的则多以科学家为主;第一次以轻工业为主,重要标志是蒸汽机的发明,第二次则以重工业为主,重要标志是电力的广泛应用。总得来说,第二次工业革命并不是第一工业革命的简单延续,而是它的深入和发展。 学生倾听教师讲授,阅读教材和PPT图文材料,思考问题并总结答案。学生结合所学,思考教师提出的问题。学生根据教师讲授思考问题,阅读教材提取有效信息得出结论。阅读教材,总结工业革命在交通领域发生的革新。学生阅读材料,结合所学知识,思考第二次工业革命发生的背景。学生倾听教师讲授,回顾第二次工业革命的主要成果。倾听教师讲授,回顾旧知,思考并回答问题。 通过时间轴,学生可以明确阿克莱特的成就与工业革命的联系,培养学生分析问题的能力。同时,阅读教材,让学生梳理工业革命时期在机器生产领域的成果,可以帮助学生培养信息提取和概括能力。通过对比性问题链的形式,让学生从第一个子问题探索工厂出现的原因,培养学生的史料实证能力;在第二个子问题中,让学生对比思考工场和工厂的异同,锻炼学生的思维能力,让学生认识生产关系的变化与发展,培养学生的唯物史观素养。通过问题链的形式,帮助学生理解到蒸汽动力出现的原因,认识到蒸汽机发明的重要意义。通过图片,学生能够进一步了解工业革命在交通领域取得的成果。通过地图的形式,可以让学生清晰感知工业革命的扩展路径,认识到工业革命的巨大发展,提高学生的读图能力。通过设问和史料研读的方式,让学生积极参与到课堂中,发挥学生的主体性。此外,史料研读还可以帮助学生提高史料分析能力,让学生认识到政治、经济、市场和技术对工业革命的重要作用,培养学生的历史解释和唯物史观素养。通过图片呈现,学生能够深入感受第二次工业革命在各个领域的成果,认识到第二次工业革命在世界上的成果分布,培养学生的时空观念和信息概括能力。通过设问的方式,让学生结合所学总结两次工业革命的特点,将第二次工业革命进行对比,使得学生深入思考并得出“第二次工业革命并不是第一工业革命的简单延续,而是它的深入和发展”的结论,加深对两次工业革命的认识。

三、工业革命的影响 (资源呈现) (教师讲授)再次呈现阿克莱特生平时间轴,从阿克莱特身份的转变讲述阿克莱特从“洗剪吹”到勋爵的逆袭,顺势导入工业革命的影响。(组织辩论)阿克莱特从无产者变为有产者,身份发生了巨大转变。请同学们以小组为单位,就“工业革命的影响”形成观点进行辩论。准备时长10分钟!正方VS反方(教师总结)正方观点(积极):生产力出现大发展;生产组织和管理方式产生大变革;社会生活出现大变化;女性地位角色转变,受教育机会增多;人们的文化素养提高。反方观点(消极):社会贫富分化加剧;工人居住条件恶劣;环境污染严重;疾病与犯罪频发。(教师过渡)从学生的辩论中可以看到工业革命对整个人类社会不同的影响,关于工业革命的积极和消极影响,具体又有哪些呢?生产力(资源呈现)(教师讲授)教师呈现材料七和材料八,引导学生分析工业革命在生产力领域引起的巨大变革。从棉纺织产量的增多,以及资产阶级统治时期生产力的总和,让学生从数据上认识到工业革命使得生产力大发展,给工业化各国带去了经济繁荣。生产组织和管理方式(资源呈现)(教师讲授)教师呈现工业革命前中后三组图片,引导学生分析工业革命在生产组织领域引发的变革。最后,教师指出,由于生产力的发展,生产关系开始发生变化,从最初的手工工场,开始转变为机器为主的工厂时代。由于生产的高度集中,又产生了垄断组织。(教师提问)通过漫画,教师向学生提问漫画传递了什么信息?(教师讲授)公司之间激烈的竞争关系,加上复杂的技术与不断扩大的投资,生产走向集中,适应资本主义大工业生产的垄断组织出现,这是资本主义生产关系的局部调整。社会阶级结构(资源呈现)(教师过渡)教师引导学生阅读分析材料九,并结合阿克莱特身份的转变思考工业革命对社会阶级结构的影响。(教师讲授)工业革命的发展,使得社会上出现了工业资产阶级和工业无产阶级两大对立阶级。工业资产阶级开始发起运动要求政治权利以巩固自己的地位,如1832年的议会改革;工业无产阶级也迅速崛起,开始夺取权利展开斗争,如欧洲三大工人运动。在这一过程中,中间阶层也开始发展起来。社会生活方式(资源呈现)(教师过渡)工业革命不仅从生产力、生产关系领域对社会产生影响,还对人们的日常生活方式产生了许多影响。请同学们阅读材料,思考工业革命对在生活方式上产生了哪些影响?(教师讲授)教师呈现材料内容,引导学生分析工业革命在生活方式领域引起的变化。工业革命后,工厂制度诞生,围绕工厂产生了许多城市;同时,工业的发展也使得当时报刊和书籍大量增加,人们的文化素养得到提高;在这一过程中,女性的角色也开始发生转变,获得了更多受教育的机会。社会问题(资源呈现)(教师讲授)事物都是一把双刃剑,工业革命既然给人类社会带来了众多好处,但也无形中给社会滋生了一些不好的影响。教师引导学生阅读材料十一和十二,分析工业革命带来的社会问题。从材料中可以看到,大城市产生贫民窟,垃圾粪便随处可见,人们的身体健康岌岌可危。同时,环境污染以及犯罪也频频发生都是工业革命背后的面貌。(资源呈现)(合作探究)以小组为单位,结合所学,思考工业革命对整个世界产生了什么影响?(教师讲授和总结)首先,工业革命改变了世界的面貌,使世界各地的联系日益紧密;同时,主要资本主义国家凭借工业革命强大的经济和军事实力,积极向世界各地扩张;最后,19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断阶段,资本主义世界经济体系最终形成。 学生倾听教师讲授阿克莱特身份的转变,从阿克莱特身份的转变体会工业革命对人们的影响。积极参与辩论活动,踊跃发言,表达自己的观点。阅读材料,思考工业革命对生产力的重要作用。学生观察图片,结合所学知识,思考并回答问题。学生阅读史料,思考工业革命对社会阶级结构产生的影响。学生阅读史料,思考工业革命引发的社会生活领域发生的变化。学生阅读史料和历史图片,思考工业革命对社会生活领域的消极影响。学生阅读教材和地图,进行小组合作探究,总结工业革命对整个世界的影响。 通过阿克莱特身份的转变,让学生感悟工业革命对社会阶级机构产生的影响。同时,通过辩论赛的形式,让学生们积极参与到课堂,发表自己的观点,从不同角度认识工业革命对人类社会产生的影响,辩证性看待某一历史问题,培养学生的思维能力和唯物史观素养。通过史料研读的方式,学生可以深入分析工业革命在生产力领域引发的变革,让学生认识到科技发展是第一生产力,培养学生的史料实证和唯物史观素养。通过历史图片加漫画的形式,让学生深入了解工业革命促进了生产力的发展,进而引发了生产组织和管理方式的变革,培养学生的历史思维能力。通过史料阅读,可以让学生结合所学知识思考问题,培养学生论从史出的能力。通过史料研读,学生能够提取有效信息,进一步认识到工业革命对人们生活方式上的影响,提高学生的信息提取和论从史出的能力。通过与前者积极影响的对比,可以帮助学生运用辩证的思想看待工业革命对人类社会的影响,体会工业革命的双面性,培养学生的唯物史观;认识到工业革命对社会产生的诸如环境污染的一系列危害,树立正确的历史观,培养家国情怀素养和国际视野。通过合作探究,不仅可以帮助学生在分析历史问题时多角度思考问题,还可以培养合作探究的精神,增强学生的学习主体性和积极性。此外,通过两张地图的对比,不仅可以让学生清晰认识到工业革命对资本主义世界体系的作用,还可以让学生明白“在客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用”的道理,培养学生的唯物史观。

课堂小结 (资源呈现)工业革命开启了世界工业化的浪潮。我们能从工业革命的历史中获得哪些启示?经济——坚持科技和创新文化——坚持经济与教育发展同步环境——坚持可持续发展共同构建人类命运共同体 倾听教师讲授,思考工业革命对我们的启示。 让学生思考工业革命的启示,帮助学生认识到工业革命对整个人类社会的影响,加深学生对工业革命的认识,帮助学生树立正确的价值观,培养国际视野和家国情怀。

教学反思

注重初高中知识衔接和学情分析本课围绕学生实际情况出发,重点学习未知内容,复习初中已知内容,通过探究性问答,提高学生的思考能力。在史料阅读的基础上,带领学生进行史料分析,重视学生唯物史观素养的培育。突出历史学科核心素养和学生主体性本课以问题链的形式进行教学,不仅可以激发学生学习积极性,培养学生的历史思维能力,还可以从问题的解决中,将学生置于课堂主体地位,突出学生的主体性。此外,在教学中,各种史料的运用渗透历史学科核心素养,让学生在史料研读中提升学科核心素养,形成正确的价值观和国际视野。3、课程深度和逻辑关联性有待提升本课第一子目和第二子目涉及初中历史较多,讲授过程中存在不够深入、具体的情况。此外,在合作探究和问题设置上面较为浅显,逻辑性不够强,仍需提升和进步。

PAGE

教学指导思想与理论依据

“历史人物主线教学”是主线教学之一,基本思路是以历史人物为教学载体,形成教学主线,进行“以人代事”的教学活动。“历史人物主线教学”不仅可以创设具体的历史情境,帮助学生进入特定时空理解历史,还可以引发学生思考,从人物身上了解当时社会发展大势,培养学生对历史的温情与敬意。本课以“近代工厂之父”阿克莱特的生平创设历史情境,辅之以“问题链”的形式,让学生从“洗剪吹”的阿克莱特了解到英国工业革命的背景,从开创工厂时代的阿克莱特认识到工业革命的进程,从阿克莱特身份的逆袭理解工业革命对人类社会的影响。以“阿克莱特”为主线的历史人物教学和“问题链”教学,不仅可以激发学生学习积极性,引导学生独立思考和合作探究,还可以对学生进行价值观渗透,让学生辩证看待工业革命对世界产生的影响。

教学背景分析

课标分析《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》对本课的要求是:“了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化,理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。”从课标要求来看,本课在识记层面要求学生了解英国最先发生工业革命的具体背景,以及两次工业革命中所获得成就的基本史实。在理解层面,本课要求学生理解工业革命发生对人类社会的多重影响,理解工业革命对资本主义世界体系形成的重大推动作用。在应用层面,本课要求学生认识到工业革命时期各位科学家的创新和探索精神,树立正确的价值观,形成不断学习和关注人类社会持续发展的家国情怀和国际视野。教材分析本课为统编版《中外历史纲要(下)》第五单元“工业革命与马克思主义的诞生”第10课《影响世界的工业革命》。18世纪中期到20世纪初,欧美各国相继发生了两次工业革命,极大地提高了生产力,改变了人们的生活方式和社会面貌,影响了世界历史的发展进程。本课在本单元中承上启下,上承第四单元“资本主义制度的确立”中各国开展的资产阶级革命和资本主义政治经济制度的建立,下启第11课《马克思主义的诞生与传播》中工业革命对社会阶级结构引发的重大变化,引出早期工人运动和马克思主义的诞生。本课共分为三个子目:“工业革命的背景”、“工业革命的进程”、“工业革命的影响”。第一子目主要从政治、市场、资本、技术等层面帮助学生了解工业革命首先在英国发生的原因。第二子目则是介绍两次工业革命的经过以及产生的成果。第三子目作为本课重点,主要是从生产力、生产组织和管理方式、社会结构、生活方式以及环境等方面论述工业革命对人类社会的深刻影响。学情分析已知:关于工业革命的知识,学生已在初中九年上册第20课《第一次工业革命》和九年级下册第5课《第二次工业革命》中有所了解,具有一定的史实基础。此外,初中的学习也帮助学生积攒了阅读地图和史料的经验,在本课的学习中可以有助于学生把握时空线索,从横向和纵向思考问题。未知:在初中的学习中,主要落脚于两次工业革命的背景和经过,对工业革命的影响涉及不深。同时,初中学习时学生对于工业革命的背景只是做了简单的记忆,并没有做较为深入的理解。最后,学生对于辩证看待和解释历史问题的能力有所不足。想知:高一学生正处在15-16岁之间,思维比较活跃,对于工业革命的影响具有强烈的探究精神和兴趣。因此,教师可以依据学生兴趣,设置探究性的问题,激发学生的学习积极性,提高学生的问题思考能力。能知:在心理学和教育学中,高一学生的认知能力和知识水平已达到了一定程度,通过问题链和情景创设可以帮助学生更好地进入课堂,加深对工业革命的全方位认识,理解工业革命对整个人类社会的影响,培养学生的唯物史观和全球视野。

教学目标

通过阅读教材和地图,学生能够概述工业革命成果的国家、时间以及工业革命成果的扩展路径;阅读工业革命成果图,知道工业革命的主要表现,了解工业革命的进程。(时空观念)通过阅读史料、图片等,学生能够从英国的社会现状了解阿克莱特创办工厂的背景,从而理解英国首先开始工业革命的原因。(史料实证、历史解释)通过分析工业革命对人类社会产生的影响,学生能够认识到生产力的快速发展会引起生产关系的巨大变化,理解工业革命与生产组织形式的变革以及世界市场形成之间的关系。(唯物史观)通过工业革命对人们社会生活变化的影响,体会工业革命对人类发展的重要性,认识到科技是第一生产力,中国应当顺应世界发展潮流,重视科学技术和创新,在和世界各国合作共赢的同时走可持续发展道路,构建人类命运共同体。(家国情怀)

教学重点和难点

教学重点工业革命对资本主义世界体系的形成;工业革命对人类社会的深远影响。(二)教学难点工业革命对资本主义世界体系的形成;工业革命对人类社会的深远影响。

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片、历史地图、文字材料、多媒体(二)教学方法教法:讲授法、历史问题探究法、历史图示教学法、填写表格学法:史料研读法、合作探究法、填写表格

板书设计

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 (资源呈现)(教师讲授)教师呈现PPT内容,以讲授和设问的方式引出“近代工厂之父”阿克莱特,指出阿克莱特发明了水力纺纱机并开创了工厂时代,进而导入新课。 学生结合初中所学知识,抓住关键词,思考并回答老师提出的问题。 以人物“阿克莱特”作为线索导入,一方面可以帮助学生回忆初中有关工业革命的知识,另一方面以设问的形式导入教学,可以将学生带入历史情境,激趣启思。

一、工业革命的背景 (资源呈现)(教师讲授)教师呈现PPT内容,根据时间轴讲授工业革命前阿克莱特的生平,以设问的形式让学生思考“此时阿克莱特所处的英国社会状况如何”,进而引出英国开始工业革命的背景。(资源呈现)(教师讲授)英国最早发生工业革命的原因主要在于政治、市场、劳动力、资本以及科学技术。教师呈现史料内容,引导学生阅读分析史料,让学生认识到1688年英国光荣革命后确立了君主立宪制度,英国长期政局稳定是英国工业革命发生的政治基础。此外,新航路开辟后,英国市场的扩大以及劳动力是英国开始工业革命的推力。同时,教师根据史料内容和教材史料纵横,向学生讲授英国资本原始积累的经过,指出资本的原始积累是英国工业革命的经济基础。最后,教师讲授英国科学技术的发展以及近代科学理论的提出,点明技术在工业革命中的巨大作用。 学生倾听教师讲授,根据老师给出的提示,思考英国工业革命的背景。学生阅读分析史料,倾听教师讲授英国工业革命前期在政治、经济、技术等方面发生的巨大变化。 通过时间轴结合教师讲授的形式,学生可以很快锁定阿克莱特所处的英国社会现状,并联系所学知识,从时间和空间上定位英国发生工业革命的背景,培养学生的时空观念素养。 通过史料研读,学生可以从政治、市场、劳动力、资本等角度思考工业革命的背景,让学生在分析史料中提升史料研读能力,初步树立生产斗争、科学实验是推动历史发展的动力与经济基础决定上层建筑的唯物史观。

二、工业革命的进程 1、机器生产(资源呈现)(教师讲授)教师再次呈现时间轴,讲授阿克莱特发明水力纺纱机的成就,引导学生观察时间轴,让学生结合所学知识思考“阿克莱特发明水力纺纱机的契机”,点明1765年珍妮纺纱机诞生启发了阿克莱特,并指出珍妮纺纱机是工业革命开始的标志。(教师引导)教师引导学生阅读教材,梳理工业革命在机器生产上的成果:1733年凯伊发明飞梭;1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机;1768年阿克莱特发明水力纺纱机;1785年卡特莱特发明水力织布机。2、工厂诞生(资源呈现)(教师讲授)教师讲授工业革命时期生产组织形式的变化,以时间轴的形式指出阿克莱特创办了第一座工厂,标志着近代工厂的开端。(教师过渡)教师以问题链的形式向学生抛出“工厂出现的原因”以及“工厂和工场的异同”这两个问题。(教师讲授)教师根据学生回答,总结工厂出现的原因是为提高效益、加强管理,人们将机器、工人集中起来进行生产。工场和工厂的差异主要在于前者是以手工操作为主,生产相对分散;后者以机器生产为主,生产较为集中。两者的相同主要表现为都是资本主义的生产组织形式。3、动力革新(资源呈现)(教师讲授)教师带领学生复习机器生产中所用的动力,再结合阿克莱特创办的以“水”为动力的工厂,向学生提问“以水为动力的工厂有哪些局限”。(教师总结)交通不便,远离原料产地和商品倾销市场;自然条件的限制等都是局限所在。(教师过渡)以水作为动力有着诸多局限,当时的人是如何解决呢?此时又出现了哪种动力?(教师讲授)教师根据学生的回答,指出此时瓦特改良蒸汽机,蒸汽作为新的动力出现。同时,教师根据图片介绍纽科门蒸汽机和瓦特复式蒸汽机,引导学生阅读教材梳理蒸汽机发明的意义:摆脱了对自然条件的限制;解决了棉纺织业的机器生产动力问题;推动了其它部门的发明和制造,人类进入了蒸汽时代。4、交通革命和工业革命的扩展(资源呈现)(教师讲授)蒸汽动力的出现极大地改变了人们的生活方式,催生了交通领域的发展,1807年美国富尔顿发明了蒸汽汽船,1814年英国史蒂芬孙发明了蒸汽机车。到了十九世纪中后期,英国的机械制造业实现机械化,标志了工业革命的完成。(教师过渡)工业革命的发展并未局限于英国一地,而是在其它国家也开始展开。从18世纪末到19世纪中叶,工业革命从英国逐步扩展到欧洲大陆和北美,从大西洋两岸深入内陆。各国也在使用不同的方式进一步推动工业革命的发展。第二次工业革命(资源呈现)(教师过渡)工业革命在机器发明、动力革新和交通领域都有突出成果,英国也在当时凭借出色的表现成为了当时唯一的工业国家,奠定了“世界工厂”的地位。那么,其它国家在工业革命时期又是怎样的?为何工业革命又进行了第二次?(教师讲授)教师引导学生阅读材料六,结合所学知识,知道资本主义制度的确立是第二次工业革命的政治前提;第一次工业革命使得各国资本主义经济发展是第二次工业革命的经济条件;近代科学技术的发展和世界市场的基本形成也推动了第二次工业革命的进行。(资源呈现)(教师讲授)教师呈现PPT内容,引导学生学习第二次工业革命的主要表现:即电力的开发和应用、内燃机的创制和使用、化学工业的兴起和改造旧产业。(资源呈现)(教师过渡)两次工业革命在不同领域都有着突出表现,但两者的侧重点又略有不同。那么两次工业革命究竟各有何特点?(教师讲授)教师引导学生结合所学知识,梳理两次工业革命的特点。通过对工业革命进程的学习,两次工业革命各有特点:第一次工业革命主要发生在英国,但第二次是多国同时进行;第一次的发明者多为工匠和技师,第二次的则多以科学家为主;第一次以轻工业为主,重要标志是蒸汽机的发明,第二次则以重工业为主,重要标志是电力的广泛应用。总得来说,第二次工业革命并不是第一工业革命的简单延续,而是它的深入和发展。 学生倾听教师讲授,阅读教材和PPT图文材料,思考问题并总结答案。学生结合所学,思考教师提出的问题。学生根据教师讲授思考问题,阅读教材提取有效信息得出结论。阅读教材,总结工业革命在交通领域发生的革新。学生阅读材料,结合所学知识,思考第二次工业革命发生的背景。学生倾听教师讲授,回顾第二次工业革命的主要成果。倾听教师讲授,回顾旧知,思考并回答问题。 通过时间轴,学生可以明确阿克莱特的成就与工业革命的联系,培养学生分析问题的能力。同时,阅读教材,让学生梳理工业革命时期在机器生产领域的成果,可以帮助学生培养信息提取和概括能力。通过对比性问题链的形式,让学生从第一个子问题探索工厂出现的原因,培养学生的史料实证能力;在第二个子问题中,让学生对比思考工场和工厂的异同,锻炼学生的思维能力,让学生认识生产关系的变化与发展,培养学生的唯物史观素养。通过问题链的形式,帮助学生理解到蒸汽动力出现的原因,认识到蒸汽机发明的重要意义。通过图片,学生能够进一步了解工业革命在交通领域取得的成果。通过地图的形式,可以让学生清晰感知工业革命的扩展路径,认识到工业革命的巨大发展,提高学生的读图能力。通过设问和史料研读的方式,让学生积极参与到课堂中,发挥学生的主体性。此外,史料研读还可以帮助学生提高史料分析能力,让学生认识到政治、经济、市场和技术对工业革命的重要作用,培养学生的历史解释和唯物史观素养。通过图片呈现,学生能够深入感受第二次工业革命在各个领域的成果,认识到第二次工业革命在世界上的成果分布,培养学生的时空观念和信息概括能力。通过设问的方式,让学生结合所学总结两次工业革命的特点,将第二次工业革命进行对比,使得学生深入思考并得出“第二次工业革命并不是第一工业革命的简单延续,而是它的深入和发展”的结论,加深对两次工业革命的认识。

三、工业革命的影响 (资源呈现) (教师讲授)再次呈现阿克莱特生平时间轴,从阿克莱特身份的转变讲述阿克莱特从“洗剪吹”到勋爵的逆袭,顺势导入工业革命的影响。(组织辩论)阿克莱特从无产者变为有产者,身份发生了巨大转变。请同学们以小组为单位,就“工业革命的影响”形成观点进行辩论。准备时长10分钟!正方VS反方(教师总结)正方观点(积极):生产力出现大发展;生产组织和管理方式产生大变革;社会生活出现大变化;女性地位角色转变,受教育机会增多;人们的文化素养提高。反方观点(消极):社会贫富分化加剧;工人居住条件恶劣;环境污染严重;疾病与犯罪频发。(教师过渡)从学生的辩论中可以看到工业革命对整个人类社会不同的影响,关于工业革命的积极和消极影响,具体又有哪些呢?生产力(资源呈现)(教师讲授)教师呈现材料七和材料八,引导学生分析工业革命在生产力领域引起的巨大变革。从棉纺织产量的增多,以及资产阶级统治时期生产力的总和,让学生从数据上认识到工业革命使得生产力大发展,给工业化各国带去了经济繁荣。生产组织和管理方式(资源呈现)(教师讲授)教师呈现工业革命前中后三组图片,引导学生分析工业革命在生产组织领域引发的变革。最后,教师指出,由于生产力的发展,生产关系开始发生变化,从最初的手工工场,开始转变为机器为主的工厂时代。由于生产的高度集中,又产生了垄断组织。(教师提问)通过漫画,教师向学生提问漫画传递了什么信息?(教师讲授)公司之间激烈的竞争关系,加上复杂的技术与不断扩大的投资,生产走向集中,适应资本主义大工业生产的垄断组织出现,这是资本主义生产关系的局部调整。社会阶级结构(资源呈现)(教师过渡)教师引导学生阅读分析材料九,并结合阿克莱特身份的转变思考工业革命对社会阶级结构的影响。(教师讲授)工业革命的发展,使得社会上出现了工业资产阶级和工业无产阶级两大对立阶级。工业资产阶级开始发起运动要求政治权利以巩固自己的地位,如1832年的议会改革;工业无产阶级也迅速崛起,开始夺取权利展开斗争,如欧洲三大工人运动。在这一过程中,中间阶层也开始发展起来。社会生活方式(资源呈现)(教师过渡)工业革命不仅从生产力、生产关系领域对社会产生影响,还对人们的日常生活方式产生了许多影响。请同学们阅读材料,思考工业革命对在生活方式上产生了哪些影响?(教师讲授)教师呈现材料内容,引导学生分析工业革命在生活方式领域引起的变化。工业革命后,工厂制度诞生,围绕工厂产生了许多城市;同时,工业的发展也使得当时报刊和书籍大量增加,人们的文化素养得到提高;在这一过程中,女性的角色也开始发生转变,获得了更多受教育的机会。社会问题(资源呈现)(教师讲授)事物都是一把双刃剑,工业革命既然给人类社会带来了众多好处,但也无形中给社会滋生了一些不好的影响。教师引导学生阅读材料十一和十二,分析工业革命带来的社会问题。从材料中可以看到,大城市产生贫民窟,垃圾粪便随处可见,人们的身体健康岌岌可危。同时,环境污染以及犯罪也频频发生都是工业革命背后的面貌。(资源呈现)(合作探究)以小组为单位,结合所学,思考工业革命对整个世界产生了什么影响?(教师讲授和总结)首先,工业革命改变了世界的面貌,使世界各地的联系日益紧密;同时,主要资本主义国家凭借工业革命强大的经济和军事实力,积极向世界各地扩张;最后,19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断阶段,资本主义世界经济体系最终形成。 学生倾听教师讲授阿克莱特身份的转变,从阿克莱特身份的转变体会工业革命对人们的影响。积极参与辩论活动,踊跃发言,表达自己的观点。阅读材料,思考工业革命对生产力的重要作用。学生观察图片,结合所学知识,思考并回答问题。学生阅读史料,思考工业革命对社会阶级结构产生的影响。学生阅读史料,思考工业革命引发的社会生活领域发生的变化。学生阅读史料和历史图片,思考工业革命对社会生活领域的消极影响。学生阅读教材和地图,进行小组合作探究,总结工业革命对整个世界的影响。 通过阿克莱特身份的转变,让学生感悟工业革命对社会阶级机构产生的影响。同时,通过辩论赛的形式,让学生们积极参与到课堂,发表自己的观点,从不同角度认识工业革命对人类社会产生的影响,辩证性看待某一历史问题,培养学生的思维能力和唯物史观素养。通过史料研读的方式,学生可以深入分析工业革命在生产力领域引发的变革,让学生认识到科技发展是第一生产力,培养学生的史料实证和唯物史观素养。通过历史图片加漫画的形式,让学生深入了解工业革命促进了生产力的发展,进而引发了生产组织和管理方式的变革,培养学生的历史思维能力。通过史料阅读,可以让学生结合所学知识思考问题,培养学生论从史出的能力。通过史料研读,学生能够提取有效信息,进一步认识到工业革命对人们生活方式上的影响,提高学生的信息提取和论从史出的能力。通过与前者积极影响的对比,可以帮助学生运用辩证的思想看待工业革命对人类社会的影响,体会工业革命的双面性,培养学生的唯物史观;认识到工业革命对社会产生的诸如环境污染的一系列危害,树立正确的历史观,培养家国情怀素养和国际视野。通过合作探究,不仅可以帮助学生在分析历史问题时多角度思考问题,还可以培养合作探究的精神,增强学生的学习主体性和积极性。此外,通过两张地图的对比,不仅可以让学生清晰认识到工业革命对资本主义世界体系的作用,还可以让学生明白“在客观历史过程中,一切社会历史因素都是相互作用”的道理,培养学生的唯物史观。

课堂小结 (资源呈现)工业革命开启了世界工业化的浪潮。我们能从工业革命的历史中获得哪些启示?经济——坚持科技和创新文化——坚持经济与教育发展同步环境——坚持可持续发展共同构建人类命运共同体 倾听教师讲授,思考工业革命对我们的启示。 让学生思考工业革命的启示,帮助学生认识到工业革命对整个人类社会的影响,加深学生对工业革命的认识,帮助学生树立正确的价值观,培养国际视野和家国情怀。

教学反思

注重初高中知识衔接和学情分析本课围绕学生实际情况出发,重点学习未知内容,复习初中已知内容,通过探究性问答,提高学生的思考能力。在史料阅读的基础上,带领学生进行史料分析,重视学生唯物史观素养的培育。突出历史学科核心素养和学生主体性本课以问题链的形式进行教学,不仅可以激发学生学习积极性,培养学生的历史思维能力,还可以从问题的解决中,将学生置于课堂主体地位,突出学生的主体性。此外,在教学中,各种史料的运用渗透历史学科核心素养,让学生在史料研读中提升学科核心素养,形成正确的价值观和国际视野。3、课程深度和逻辑关联性有待提升本课第一子目和第二子目涉及初中历史较多,讲授过程中存在不够深入、具体的情况。此外,在合作探究和问题设置上面较为浅显,逻辑性不够强,仍需提升和进步。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体