第2章 资源、环境与区域发展 第2节 生态脆弱区的综合治理--2025人教版地理选择性必修2同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2章 资源、环境与区域发展 第2节 生态脆弱区的综合治理--2025人教版地理选择性必修2同步练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 635.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 09:37:33 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版地理选择性必修2

第二节 生态脆弱区的综合治理

A组 必备知识基础练

[2024·黑龙江哈尔滨期末]中国农牧区的地域分异是长期以来历史发展的结果,农牧区的界线在历史上经历了多次变迁。界线两侧是我国农牧交错地带,农牧业生产波动变化很大。据此完成1~3题。

中国农牧区(部分)划分

1.大兴安岭正处于现代农牧交错地带,能正确反映其当前土地利用区域组合的图式(选项中甲、乙、丙为空间布局方式)是( )

2.农牧区界线变化最能反映出( )

A.我国东北地区地势起伏增大

B.农区向北扩展速度变慢

C.牧区草地退化严重

D.农区耕地质量不断改善

3.造成农牧区界线变化的人为原因主要有( )

①农业生产技术水平不断提高 ②人口增长过快,土地利用压力大 ③风沙灾害频繁发生 ④农区精耕细作,单位产量提高

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

[2024·湖南邵阳期末]生态脆弱区是指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区,往往是两种不同类型生态系统的交界过渡区域。下表为我国某地区的部分资料。据此完成4~6题。

森林覆 盖率 耕地 面积 年降 水量 气温年 较差 河流含 沙量 粮食平 均亩产 粮食总 产量

1985 19% 333 km2 520 mm 38 ℃ 10% 205 kg 1.02×108 kg

1995 10% 478 km2 450 mm 42 ℃ 35% 135 kg 0.97×108 kg

注:1亩=1/15公顷

4.该地区最有可能位于我国的( )

A.东北平原 B.云贵高原

C.黄土高原 D.南疆盆地

5.该地区最主要的生态环境问题是( )

A.环境污染 B.酸雨

C.气候变暖 D.水土流失

6.该地区最主要的生态环境问题产生的自然原因不包括( )

A.夏季降水集中且多暴雨

B.气温年较差大

C.地形坡度大

D.植被覆盖率低

石质荒漠化简称石漠化,是指在山区脆弱生态环境下,由于人类不合理的活动造成土地生产能力衰退或丧失,地表呈现类似荒漠景观的岩石逐渐裸露的过程。云南省石漠化面积大,石漠化地区是典型的生态脆弱区。下图为云南省石漠化景观图。读图,完成7~8题。

7.云南省喀斯特地貌区地表缺水的主要原因是( )

A.气候干旱,降水少 B.水资源浪费严重

C.地表水不易保存 D.山地地势起伏大

8.云南省石漠化造成的影响不包括( )

A.旱涝频率增加 B.激化人地矛盾

C.人畜饮水困难 D.土地利用率提高

农牧交错带具有农业与牧业交错分布的特征。下图是我国主要的农牧交错带分布示意图。据此完成9~10题。

9.影响北方农牧交错带、西北绿洲农牧交错带、青藏高原温带农牧交错带、川滇鄂黔湘山地农牧交错带形成的主导因素分别是( )

A.降水、地形、水源、热量

B.降水、水源、热量、地形

C.水源、降水、热量、地形

D.地形、水源、地形、降水

10.由自然原因引起的农牧交错带空间分布最不稳定的是( )

A.北方农牧交错带

B.川滇鄂黔湘山地农牧交错带

C.青藏高原温带农牧交错带

D.西北绿洲农牧交错带

11.[2024·安徽安庆期末]阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 农牧交错带是指我国东部农耕区与西部草原牧区相连接的生态过渡地带,在空间上农牧并存,在时间上农牧交替,生态环境脆弱,土地沙化严重。北方农牧交错带降水年际变化较大,促使农牧分界线多次进退,并导致土地利用方式的转变。通过对比过去2 000年沙尘暴记录、粉尘源区人口数量以及夏季风雨量,可以揭示2 000年来华北沙尘暴的变化规律。

材料二 我国华北地区沙尘暴记录、粉尘源区人口与夏季风降水量变化的比较图。

(1)从自然地理角度简述农牧交错带生态环境脆弱的具体表现。

(2)说明华北地区夏季风较强的时期沙尘暴强度也较大的原因。

(3)请为农牧交错带治理风沙提出合理化建议。

B组 关键能力提升练

[2024·江西上饶期末]东北林草交错区是我国生态脆弱区之一,该地针对工程创面生态修复困难、工程护坡维护成本高等问题,在较干旱的区域采取了植生袋修复的方法。植生袋内部填充土壤和营养成分,具有透水不透土的过滤功能,不限制植物根系的生长,随时间推移,护坡愈加牢固。读图,完成12~13题。

图1 东北林草交错区

图2 植生袋护坡

12.东北林草交错区生态脆弱的自然原因有( )

①地势起伏大,易发生水蚀 ②位于气候过渡区,降水季节分配均匀 ③位于干湿过渡区,降水变率小 ④距冬季风源地近,易受风力侵蚀

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

13.东北林草交错区在生态修复中采用植生袋护坡,是为了( )

①蓄水 ②保肥 ③防寒 ④抗风

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

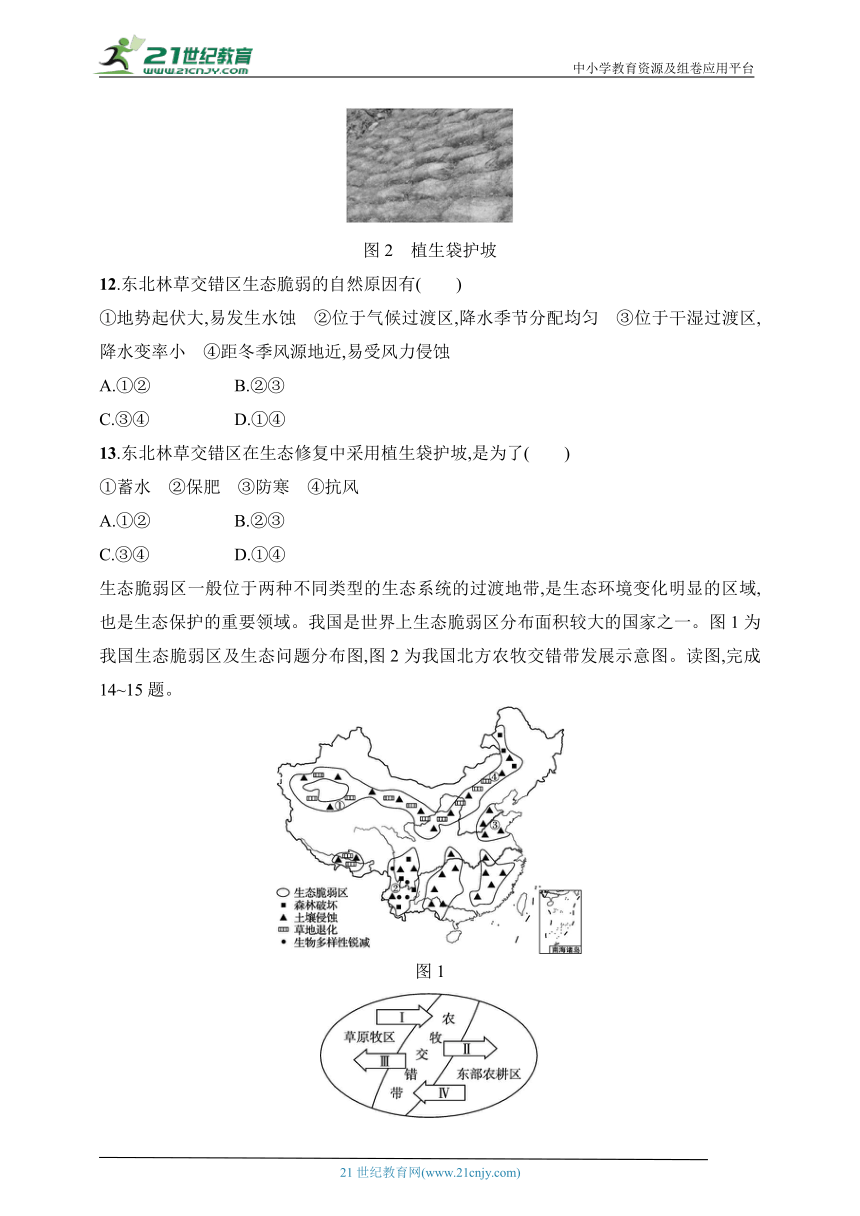

生态脆弱区一般位于两种不同类型的生态系统的过渡地带,是生态环境变化明显的区域,也是生态保护的重要领域。我国是世界上生态脆弱区分布面积较大的国家之一。图1为我国生态脆弱区及生态问题分布图,图2为我国北方农牧交错带发展示意图。读图,完成14~15题。

图1

图2

14.图1中①③两地均有严重的土壤侵蚀问题,但其形成机制不同,①③两地土壤侵蚀的形成机制分别主要是( )

A.冰川侵蚀、流水侵蚀

B.风力侵蚀、海浪侵蚀

C.风力侵蚀、流水侵蚀

D.冰川侵蚀、海浪侵蚀

15.育肥是指通过精饲料喂养使牲畜快速增肥的过程。若图2所示农牧交错带位于图1中的④地,以下表示该地区发展方向合理的是( )

A.Ⅰ—农副产品

B.Ⅱ—待深加工产品

C.Ⅲ—待育肥家畜

D.Ⅳ—饲草饲料

我国农牧交错带范围广泛,多分布于北方农耕区与西北畜牧区之间。下表为我国农牧交错带中内蒙古科尔沁草原受人为扰动状态的土地植被类型的变化情况(注:植被盖度可表征植被覆盖率;禾本科为优良畜牧草类)。据此完成16~17题。

土地 类型 潜在沙 化土地 正在发 展的沙 化土地 较强发 展的沙 化土地 强烈发 展的沙 化土地 严重沙 化土地

植被 类型 甲 灌丛+多 年生禾本 科草原 多年生禾 本科草原+ 蒿草草原 乙 丙

植被盖度/% 70—80 50以上 30—40 20—30 <10

禾本科比例/% 48.5 52 49 28.6 11.3

16.表中甲、乙、丙三类植被可能分别是( )

A.林木草原、沙生植被、灌木草原

B.沙生植被、灌木草原、林木草原

C.灌木草原、林木草原、沙生植被

D.林木草原、灌木草原、沙生植被

17.目前,科尔沁正引种适生植被来改善沙漠化的现状,推测其特征是( )

A.植株高大,叶片总面积大

B.植株高大,叶片总面积小

C.植株低矮,叶片总面积小

D.植株低矮,叶片总面积大

18.[2024·广东肇庆期末]阅读图文材料,完成下列各题。

陕北农牧交错带位于陕西省北部,地处毛乌素沙地南缘、陕北黄土高原北端,其地形、地貌、气候及生物等自然因素具有明显的过渡性。该区土地利用方式在定边、靖边以干旱农业为主,向东北过渡为榆林、佳县、神木、府谷的半农半牧区,是典型的农牧交错带。进入“九五”(1996—2000年)以来,国家把该区列为防沙治沙重点地区,组织实施了退耕还林还草、天然林保护、陕北防护林等一批重点工程,区域生态环境综合治理不断深入;近年来,随着陕北能源工业的深度开发和西部大开发战略等的实施,土地利用格局发生较大变化。下图为陕北农牧交错带位置示意图,下表为2003—2033年陕北农牧交错带土地利用变化(现状及预测)表。

年份 耕地/hm2 林地/hm2 草地/hm2 居民及建设用地/hm2 交通用 地/hm2 水域/hm2 未利用土地/hm2 沙地/hm2

2003 849 310.82 968 557.24 789 492.71 46 193.52 4 944.09 40 046.90 175 365.55 686 933.84

2013 747 079.87 1 216 060.21 669 111.15 102 965.46 25 173.39 50 412.64 187 962.51 561 855.49

2023 741 358.17 1 218 860.60 666 385.66 104 180.05 33 020.53 50 998.50 188 190.98 557 377.03

2033 740 614.75 1 217 768.66 665 803.62 104 362.20 35 670.71 51 018.71 188 131.30 556 752.73

(1)概括2003—2033年陕北农牧交错带土地利用的变化特征。

(2)分析2003—2023年陕北农牧交错带土地利用变化的原因。

(3)根据陕北农牧交错带耕地资源有限,后备耕地开发难度较大及农牧业共同发展的特点,说明调整和配置未来作物结构的主要方向。

答案:

1.D 2.C 3.A 解析 第1题,大兴安岭正处于现代农牧交错地带,其东侧是东北平原,西侧是草原,由于降水自东向西减少,其当前土地利用区域组合从东到西依次是耕地、林地、草地,D正确,A、B、C错误。故选D。第2题,从汉代到现代,随着牧区草地的退化,农牧区的界线不断向西北推移,而农牧区界线变化不能反映出农区耕地质量不断改善,C正确,D错误。地形地势是内外力作用共同塑造形成的,不能仅从农牧区界线变化推断其变化,A错误;农区向北扩展速度不均匀,呈现出快—慢—快的规律,B错误。故选C。第3题,农业生产技术水平不断提高,人口增长过快,土地利用压力大,造成农牧区界线不断向西北推移,而不是农区精耕细作,单位产量提高,同时与风沙灾害频繁发生关系不大,所以①②正确,③④错误。故选A。

4.C 5.D 6.B 解析 第4题,该地年降水量在450—520 mm,云贵高原年降水量大于800 mm,南疆盆地小于200 mm,B、D错误。该地区河流含沙量大,东北平原植被覆盖率高,河流含沙量小,黄土高原水土流失严重,河流含沙量大,A错误,C正确。故选C。第5题,黄土高原最主要的生态环境问题是水土流失,D正确。第6题,黄土高原水土流失的自然原因有夏季降水集中且多暴雨、地形坡度大、植被覆盖率低、土质疏松,A、C、D不符合题意。我国北方地区气温年较差均较大,气温年较差大不是水土流失产生的自然原因,B符合题意。故选B。

7.C 8.D 解析 第7题,由于喀斯特地貌区地下多裂隙、溶洞、地下河等,地表水易渗漏到地下,所以地表水不易保存,因此云南省喀斯特地貌区地表缺水的主要原因是地表水不易保存,C正确。云南省降水量较大,A错误。云南省水资源浪费现象并不严重,所以水资源浪费严重不是云南省喀斯特地貌区地表缺水的主要原因,B错误。山地地势起伏大与云南省喀斯特地貌区地表缺水关系较小,D错误。故选C。第8题,云南省受石漠化影响,地表植被缺乏,再加上受季风气候不稳定性的影响,易发生旱涝灾害,A不符合题意。石漠化导致耕地面积减少,易激化人地矛盾,B不符合题意。受流水溶蚀、喀斯特地貌的影响,地表水缺乏,人畜饮水困难,C不符合题意。石漠化是土地退化的表现,会降低土地的利用率,D符合题意。故选D。

9.B 10.A 解析 第9题,读图可知,北方农牧交错带与我国400毫米年等降水量线的走向大体一致(400毫米年等降水量线是我国半干旱和半湿润地区的分界线,一般半干旱地区适宜放牧,半湿润地区适合发展种植业),故可知其形成的主导因素是降水;我国西北地区气候干旱,降水少,山麓地带有高山冰雪融水,水源充足地区适合发展绿洲农业,水源缺乏地区适合发展游牧业,故西北绿洲农牧交错带形成的主导因素是水源;青藏高原海拔高,热量条件较差,河谷海拔低,热量条件较好,适合发展种植业,高原热量条件差,以高原畜牧业为主,故青藏高原温带农牧交错带形成的主导因素是热量;川滇鄂黔湘山区地势起伏大,山麓、河谷等地形较平坦的地区以种植业为主,牧业主要分布于坡度较大的山坡地区,故川滇鄂黔湘山地农牧交错带形成的主导因素是地形。B正确,A、C、D错误,故选B。第10题,由上题的分析可知,四地农牧交错带的影响因素中水源、热量(海拔)和地形均具有相对稳定性,而北方农牧交错带受季风气候的影响,降水具有不稳定的特点(夏季风的强弱变化),故四地中由自然原因引起的空间分布最不稳定的是北方农牧交错带,A正确,B、C、D错误。故选A。

11.答案 (1)地处我国半湿润区与半干旱区的过渡地带,生态系统稳定性差;区域资源环境承载力较小,易受人类活动破坏;降水变率大,夏季多暴雨,水土流失严重;冬春季节多大风,风力侵蚀强,土地沙化严重。

(2)农牧交错带生态系统不稳定,区域资源环境承载力较小;夏季风增强时,降水量增加,农作物产量提高,再加上人口增长,粮食需求量增长;降水增多,农牧交错带水分条件变好,更适宜耕种,为满足粮食增长的需求,季风边缘区(农牧交错带)人们不断开垦草原为农田,林草植被遭到破坏,沙源区面积扩大,导致沙尘暴强度增大、次数增多。

(3)控制人口过快增长,提高人口素质;优化土地利用结构,宜农则农,宜牧则牧;利用生物措施和工程措施,构筑防护林体系。

解析 第(1)题,从自然地理角度简述农牧交错带生态环境脆弱的具体表现,可从气候、植被、自然灾害以及资源环境承载力等角度分析作答。首先,农牧交错带附近降水变率大,夏季多暴雨,水土流失严重;其次,农牧交错带位于半湿润区与半干旱区的过渡地带,其西北部气候干旱,多大风,风力侵蚀强,土地沙化严重;再次,植被覆盖率低,植物生长慢;最后,农牧交错带地处我国地理过渡地带,生态系统稳定性差,易受人类活动破坏,资源环境承载力较小。第(2)题,夏季风强弱导致农牧交错带农进牧退或牧进农退。华北地区处于北方农牧交错带的东南部,而北方农牧交错带生态系统不稳定,资源环境承载力较小。人口增长,粮食需求增加,而夏季风增强,降水量增加,利于提高农作物产量,因此在夏季风增强时,人们便开垦草原为农田,破坏了林草植被,使沙源区面积扩大,沙尘暴强度也较大。第(3)题,农牧交错带治理风沙的合理化建议从“人、合理、调、退耕、构筑”这几个字词来分析。人:控增长、提素质。合理:合理利用土地。构筑:利用生物措施和工程措施,构筑防护林体系。

12.D 13.A 解析 第12题,由图可知,东北林草交错区位于大兴安岭附近,为我国半湿润区和半干旱区的分界线附近,降水变率大,降水季节分配不均,②③错误。大兴安岭地区以山地为主,降水集中且变率大,易发生水蚀,水土流失较大,植被生长困难,①正确。该地纬度较高,距冬季风源地近,冬春季风力大,易受风力侵蚀,影响植被生长,④正确。综上所述,D正确。第13题,由材料“植生袋内部填充土壤和营养成分,具有透水不透土的过滤功能,不限制植物根系的生长”可知,植生袋透水,利于水的下渗,增加土壤湿度,①正确。植生袋内部填充土壤和营养成分,利于植被的生长,②正确。袋内植被生长后会露出袋外,植生袋无法防寒和抗风,③④错误。综上所述,A正确。

14.C 15.B 解析 第14题,分析图1可知,①位于我国新疆地区,气候干旱,多大风,该地土壤侵蚀的形成机制主要是风力侵蚀;③位于山东省低山丘陵地区,夏季降水较多,地形坡度较大,该地土壤侵蚀的形成机制主要是流水侵蚀。故选C。第15题,图2中Ⅰ箭头由草原牧区指向农牧交错带,对应发展方向是把待育肥家畜送到农牧交错带,之后使用精饲料来喂养,使牲畜快速增肥,A错误;Ⅱ箭头由农牧交错带指向东部农耕区,对应发展方向是把畜产品运往东部农耕区进行深加工,B正确;Ⅲ箭头由农牧交错带指向草原牧区,对应发展方向是向草原牧区提供饲草饲料,C错误;Ⅳ箭头由东部农耕区指向农牧交错带,对应发展方向是为农牧交错带提供农副产品,D错误。故选B。

16.D 17.C 解析 第16题,根据文字材料和表中信息可知,科尔沁草原因受人为扰动,部分区域发生了植被退化、土地沙化等问题;表中体现的是科尔沁草原沙化过程中植被退化的更替过程。沙化过程也是土壤水分逐渐丧失的过程,植被生物量越大,蒸腾量越大,越需要充足的水资源(含土壤水及浅层地下水等)补给。因此,土地沙化越严重,水资源越短缺,补给植被生长的水分越少,植被生物量越小。甲、乙、丙所代表的土地退化(沙化)程度由轻到重排序为甲、乙、丙,因此代表的植被类型可能依次为林木草原、灌木草原、沙生植被,故D正确。第17题,引种植被应适生于当地的自然地理环境,结合当地冬季风力强劲、位于干旱半干旱环境且草地退化严重的现状,引入低矮植株可抗强风破坏,且植被低矮、叶片总面积小可减少水分蒸腾,降低生长需水量,更符合当地自然地理环境特征,故C正确。

18.答案 (1)耕地、草地、沙地面积不断减少;林地和未利用土地面积先增加后减少;居民及建设用地、交通用地、水域面积不断增加;各土地利用类型在2003—2013年变化幅度最大,而后变化幅度明显减小。

(2)全球变暖导致该地区气温上升、降水量减少,气候趋于干旱,草地退化;在西部大开发战略的推动下,人口增长、社会经济发展、城镇化进程加快,加大了对城市基础设施的需求,导致居民及建设用地、交通用地、水域面积增加;退耕还林还草、防风固沙、水土保持等政策实施,使耕地、沙地面积减少,向林地、草地转化;2013年后,该地区经济结构调整使经济结构逐渐合理,变化幅度减小。

(3)因地制宜,合理布局,保证粮食生产的基本自给,按照地域生态条件以及作物生长发育的生态要求,合理配置作物结构和布局;增加科技投入,保证农作物单产和总产的稳步提高,同时,贯彻用地与养地相结合,适当提高豆科牧草和绿肥种植面积的比例;在力求使各种农作物产量提高的同时,达到农业经济效益、社会效益和生态效益的统一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版地理选择性必修2

第二节 生态脆弱区的综合治理

A组 必备知识基础练

[2024·黑龙江哈尔滨期末]中国农牧区的地域分异是长期以来历史发展的结果,农牧区的界线在历史上经历了多次变迁。界线两侧是我国农牧交错地带,农牧业生产波动变化很大。据此完成1~3题。

中国农牧区(部分)划分

1.大兴安岭正处于现代农牧交错地带,能正确反映其当前土地利用区域组合的图式(选项中甲、乙、丙为空间布局方式)是( )

2.农牧区界线变化最能反映出( )

A.我国东北地区地势起伏增大

B.农区向北扩展速度变慢

C.牧区草地退化严重

D.农区耕地质量不断改善

3.造成农牧区界线变化的人为原因主要有( )

①农业生产技术水平不断提高 ②人口增长过快,土地利用压力大 ③风沙灾害频繁发生 ④农区精耕细作,单位产量提高

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

[2024·湖南邵阳期末]生态脆弱区是指生态系统抗干扰能力弱、易于退化且难以恢复的地区,往往是两种不同类型生态系统的交界过渡区域。下表为我国某地区的部分资料。据此完成4~6题。

森林覆 盖率 耕地 面积 年降 水量 气温年 较差 河流含 沙量 粮食平 均亩产 粮食总 产量

1985 19% 333 km2 520 mm 38 ℃ 10% 205 kg 1.02×108 kg

1995 10% 478 km2 450 mm 42 ℃ 35% 135 kg 0.97×108 kg

注:1亩=1/15公顷

4.该地区最有可能位于我国的( )

A.东北平原 B.云贵高原

C.黄土高原 D.南疆盆地

5.该地区最主要的生态环境问题是( )

A.环境污染 B.酸雨

C.气候变暖 D.水土流失

6.该地区最主要的生态环境问题产生的自然原因不包括( )

A.夏季降水集中且多暴雨

B.气温年较差大

C.地形坡度大

D.植被覆盖率低

石质荒漠化简称石漠化,是指在山区脆弱生态环境下,由于人类不合理的活动造成土地生产能力衰退或丧失,地表呈现类似荒漠景观的岩石逐渐裸露的过程。云南省石漠化面积大,石漠化地区是典型的生态脆弱区。下图为云南省石漠化景观图。读图,完成7~8题。

7.云南省喀斯特地貌区地表缺水的主要原因是( )

A.气候干旱,降水少 B.水资源浪费严重

C.地表水不易保存 D.山地地势起伏大

8.云南省石漠化造成的影响不包括( )

A.旱涝频率增加 B.激化人地矛盾

C.人畜饮水困难 D.土地利用率提高

农牧交错带具有农业与牧业交错分布的特征。下图是我国主要的农牧交错带分布示意图。据此完成9~10题。

9.影响北方农牧交错带、西北绿洲农牧交错带、青藏高原温带农牧交错带、川滇鄂黔湘山地农牧交错带形成的主导因素分别是( )

A.降水、地形、水源、热量

B.降水、水源、热量、地形

C.水源、降水、热量、地形

D.地形、水源、地形、降水

10.由自然原因引起的农牧交错带空间分布最不稳定的是( )

A.北方农牧交错带

B.川滇鄂黔湘山地农牧交错带

C.青藏高原温带农牧交错带

D.西北绿洲农牧交错带

11.[2024·安徽安庆期末]阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 农牧交错带是指我国东部农耕区与西部草原牧区相连接的生态过渡地带,在空间上农牧并存,在时间上农牧交替,生态环境脆弱,土地沙化严重。北方农牧交错带降水年际变化较大,促使农牧分界线多次进退,并导致土地利用方式的转变。通过对比过去2 000年沙尘暴记录、粉尘源区人口数量以及夏季风雨量,可以揭示2 000年来华北沙尘暴的变化规律。

材料二 我国华北地区沙尘暴记录、粉尘源区人口与夏季风降水量变化的比较图。

(1)从自然地理角度简述农牧交错带生态环境脆弱的具体表现。

(2)说明华北地区夏季风较强的时期沙尘暴强度也较大的原因。

(3)请为农牧交错带治理风沙提出合理化建议。

B组 关键能力提升练

[2024·江西上饶期末]东北林草交错区是我国生态脆弱区之一,该地针对工程创面生态修复困难、工程护坡维护成本高等问题,在较干旱的区域采取了植生袋修复的方法。植生袋内部填充土壤和营养成分,具有透水不透土的过滤功能,不限制植物根系的生长,随时间推移,护坡愈加牢固。读图,完成12~13题。

图1 东北林草交错区

图2 植生袋护坡

12.东北林草交错区生态脆弱的自然原因有( )

①地势起伏大,易发生水蚀 ②位于气候过渡区,降水季节分配均匀 ③位于干湿过渡区,降水变率小 ④距冬季风源地近,易受风力侵蚀

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

13.东北林草交错区在生态修复中采用植生袋护坡,是为了( )

①蓄水 ②保肥 ③防寒 ④抗风

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

生态脆弱区一般位于两种不同类型的生态系统的过渡地带,是生态环境变化明显的区域,也是生态保护的重要领域。我国是世界上生态脆弱区分布面积较大的国家之一。图1为我国生态脆弱区及生态问题分布图,图2为我国北方农牧交错带发展示意图。读图,完成14~15题。

图1

图2

14.图1中①③两地均有严重的土壤侵蚀问题,但其形成机制不同,①③两地土壤侵蚀的形成机制分别主要是( )

A.冰川侵蚀、流水侵蚀

B.风力侵蚀、海浪侵蚀

C.风力侵蚀、流水侵蚀

D.冰川侵蚀、海浪侵蚀

15.育肥是指通过精饲料喂养使牲畜快速增肥的过程。若图2所示农牧交错带位于图1中的④地,以下表示该地区发展方向合理的是( )

A.Ⅰ—农副产品

B.Ⅱ—待深加工产品

C.Ⅲ—待育肥家畜

D.Ⅳ—饲草饲料

我国农牧交错带范围广泛,多分布于北方农耕区与西北畜牧区之间。下表为我国农牧交错带中内蒙古科尔沁草原受人为扰动状态的土地植被类型的变化情况(注:植被盖度可表征植被覆盖率;禾本科为优良畜牧草类)。据此完成16~17题。

土地 类型 潜在沙 化土地 正在发 展的沙 化土地 较强发 展的沙 化土地 强烈发 展的沙 化土地 严重沙 化土地

植被 类型 甲 灌丛+多 年生禾本 科草原 多年生禾 本科草原+ 蒿草草原 乙 丙

植被盖度/% 70—80 50以上 30—40 20—30 <10

禾本科比例/% 48.5 52 49 28.6 11.3

16.表中甲、乙、丙三类植被可能分别是( )

A.林木草原、沙生植被、灌木草原

B.沙生植被、灌木草原、林木草原

C.灌木草原、林木草原、沙生植被

D.林木草原、灌木草原、沙生植被

17.目前,科尔沁正引种适生植被来改善沙漠化的现状,推测其特征是( )

A.植株高大,叶片总面积大

B.植株高大,叶片总面积小

C.植株低矮,叶片总面积小

D.植株低矮,叶片总面积大

18.[2024·广东肇庆期末]阅读图文材料,完成下列各题。

陕北农牧交错带位于陕西省北部,地处毛乌素沙地南缘、陕北黄土高原北端,其地形、地貌、气候及生物等自然因素具有明显的过渡性。该区土地利用方式在定边、靖边以干旱农业为主,向东北过渡为榆林、佳县、神木、府谷的半农半牧区,是典型的农牧交错带。进入“九五”(1996—2000年)以来,国家把该区列为防沙治沙重点地区,组织实施了退耕还林还草、天然林保护、陕北防护林等一批重点工程,区域生态环境综合治理不断深入;近年来,随着陕北能源工业的深度开发和西部大开发战略等的实施,土地利用格局发生较大变化。下图为陕北农牧交错带位置示意图,下表为2003—2033年陕北农牧交错带土地利用变化(现状及预测)表。

年份 耕地/hm2 林地/hm2 草地/hm2 居民及建设用地/hm2 交通用 地/hm2 水域/hm2 未利用土地/hm2 沙地/hm2

2003 849 310.82 968 557.24 789 492.71 46 193.52 4 944.09 40 046.90 175 365.55 686 933.84

2013 747 079.87 1 216 060.21 669 111.15 102 965.46 25 173.39 50 412.64 187 962.51 561 855.49

2023 741 358.17 1 218 860.60 666 385.66 104 180.05 33 020.53 50 998.50 188 190.98 557 377.03

2033 740 614.75 1 217 768.66 665 803.62 104 362.20 35 670.71 51 018.71 188 131.30 556 752.73

(1)概括2003—2033年陕北农牧交错带土地利用的变化特征。

(2)分析2003—2023年陕北农牧交错带土地利用变化的原因。

(3)根据陕北农牧交错带耕地资源有限,后备耕地开发难度较大及农牧业共同发展的特点,说明调整和配置未来作物结构的主要方向。

答案:

1.D 2.C 3.A 解析 第1题,大兴安岭正处于现代农牧交错地带,其东侧是东北平原,西侧是草原,由于降水自东向西减少,其当前土地利用区域组合从东到西依次是耕地、林地、草地,D正确,A、B、C错误。故选D。第2题,从汉代到现代,随着牧区草地的退化,农牧区的界线不断向西北推移,而农牧区界线变化不能反映出农区耕地质量不断改善,C正确,D错误。地形地势是内外力作用共同塑造形成的,不能仅从农牧区界线变化推断其变化,A错误;农区向北扩展速度不均匀,呈现出快—慢—快的规律,B错误。故选C。第3题,农业生产技术水平不断提高,人口增长过快,土地利用压力大,造成农牧区界线不断向西北推移,而不是农区精耕细作,单位产量提高,同时与风沙灾害频繁发生关系不大,所以①②正确,③④错误。故选A。

4.C 5.D 6.B 解析 第4题,该地年降水量在450—520 mm,云贵高原年降水量大于800 mm,南疆盆地小于200 mm,B、D错误。该地区河流含沙量大,东北平原植被覆盖率高,河流含沙量小,黄土高原水土流失严重,河流含沙量大,A错误,C正确。故选C。第5题,黄土高原最主要的生态环境问题是水土流失,D正确。第6题,黄土高原水土流失的自然原因有夏季降水集中且多暴雨、地形坡度大、植被覆盖率低、土质疏松,A、C、D不符合题意。我国北方地区气温年较差均较大,气温年较差大不是水土流失产生的自然原因,B符合题意。故选B。

7.C 8.D 解析 第7题,由于喀斯特地貌区地下多裂隙、溶洞、地下河等,地表水易渗漏到地下,所以地表水不易保存,因此云南省喀斯特地貌区地表缺水的主要原因是地表水不易保存,C正确。云南省降水量较大,A错误。云南省水资源浪费现象并不严重,所以水资源浪费严重不是云南省喀斯特地貌区地表缺水的主要原因,B错误。山地地势起伏大与云南省喀斯特地貌区地表缺水关系较小,D错误。故选C。第8题,云南省受石漠化影响,地表植被缺乏,再加上受季风气候不稳定性的影响,易发生旱涝灾害,A不符合题意。石漠化导致耕地面积减少,易激化人地矛盾,B不符合题意。受流水溶蚀、喀斯特地貌的影响,地表水缺乏,人畜饮水困难,C不符合题意。石漠化是土地退化的表现,会降低土地的利用率,D符合题意。故选D。

9.B 10.A 解析 第9题,读图可知,北方农牧交错带与我国400毫米年等降水量线的走向大体一致(400毫米年等降水量线是我国半干旱和半湿润地区的分界线,一般半干旱地区适宜放牧,半湿润地区适合发展种植业),故可知其形成的主导因素是降水;我国西北地区气候干旱,降水少,山麓地带有高山冰雪融水,水源充足地区适合发展绿洲农业,水源缺乏地区适合发展游牧业,故西北绿洲农牧交错带形成的主导因素是水源;青藏高原海拔高,热量条件较差,河谷海拔低,热量条件较好,适合发展种植业,高原热量条件差,以高原畜牧业为主,故青藏高原温带农牧交错带形成的主导因素是热量;川滇鄂黔湘山区地势起伏大,山麓、河谷等地形较平坦的地区以种植业为主,牧业主要分布于坡度较大的山坡地区,故川滇鄂黔湘山地农牧交错带形成的主导因素是地形。B正确,A、C、D错误,故选B。第10题,由上题的分析可知,四地农牧交错带的影响因素中水源、热量(海拔)和地形均具有相对稳定性,而北方农牧交错带受季风气候的影响,降水具有不稳定的特点(夏季风的强弱变化),故四地中由自然原因引起的空间分布最不稳定的是北方农牧交错带,A正确,B、C、D错误。故选A。

11.答案 (1)地处我国半湿润区与半干旱区的过渡地带,生态系统稳定性差;区域资源环境承载力较小,易受人类活动破坏;降水变率大,夏季多暴雨,水土流失严重;冬春季节多大风,风力侵蚀强,土地沙化严重。

(2)农牧交错带生态系统不稳定,区域资源环境承载力较小;夏季风增强时,降水量增加,农作物产量提高,再加上人口增长,粮食需求量增长;降水增多,农牧交错带水分条件变好,更适宜耕种,为满足粮食增长的需求,季风边缘区(农牧交错带)人们不断开垦草原为农田,林草植被遭到破坏,沙源区面积扩大,导致沙尘暴强度增大、次数增多。

(3)控制人口过快增长,提高人口素质;优化土地利用结构,宜农则农,宜牧则牧;利用生物措施和工程措施,构筑防护林体系。

解析 第(1)题,从自然地理角度简述农牧交错带生态环境脆弱的具体表现,可从气候、植被、自然灾害以及资源环境承载力等角度分析作答。首先,农牧交错带附近降水变率大,夏季多暴雨,水土流失严重;其次,农牧交错带位于半湿润区与半干旱区的过渡地带,其西北部气候干旱,多大风,风力侵蚀强,土地沙化严重;再次,植被覆盖率低,植物生长慢;最后,农牧交错带地处我国地理过渡地带,生态系统稳定性差,易受人类活动破坏,资源环境承载力较小。第(2)题,夏季风强弱导致农牧交错带农进牧退或牧进农退。华北地区处于北方农牧交错带的东南部,而北方农牧交错带生态系统不稳定,资源环境承载力较小。人口增长,粮食需求增加,而夏季风增强,降水量增加,利于提高农作物产量,因此在夏季风增强时,人们便开垦草原为农田,破坏了林草植被,使沙源区面积扩大,沙尘暴强度也较大。第(3)题,农牧交错带治理风沙的合理化建议从“人、合理、调、退耕、构筑”这几个字词来分析。人:控增长、提素质。合理:合理利用土地。构筑:利用生物措施和工程措施,构筑防护林体系。

12.D 13.A 解析 第12题,由图可知,东北林草交错区位于大兴安岭附近,为我国半湿润区和半干旱区的分界线附近,降水变率大,降水季节分配不均,②③错误。大兴安岭地区以山地为主,降水集中且变率大,易发生水蚀,水土流失较大,植被生长困难,①正确。该地纬度较高,距冬季风源地近,冬春季风力大,易受风力侵蚀,影响植被生长,④正确。综上所述,D正确。第13题,由材料“植生袋内部填充土壤和营养成分,具有透水不透土的过滤功能,不限制植物根系的生长”可知,植生袋透水,利于水的下渗,增加土壤湿度,①正确。植生袋内部填充土壤和营养成分,利于植被的生长,②正确。袋内植被生长后会露出袋外,植生袋无法防寒和抗风,③④错误。综上所述,A正确。

14.C 15.B 解析 第14题,分析图1可知,①位于我国新疆地区,气候干旱,多大风,该地土壤侵蚀的形成机制主要是风力侵蚀;③位于山东省低山丘陵地区,夏季降水较多,地形坡度较大,该地土壤侵蚀的形成机制主要是流水侵蚀。故选C。第15题,图2中Ⅰ箭头由草原牧区指向农牧交错带,对应发展方向是把待育肥家畜送到农牧交错带,之后使用精饲料来喂养,使牲畜快速增肥,A错误;Ⅱ箭头由农牧交错带指向东部农耕区,对应发展方向是把畜产品运往东部农耕区进行深加工,B正确;Ⅲ箭头由农牧交错带指向草原牧区,对应发展方向是向草原牧区提供饲草饲料,C错误;Ⅳ箭头由东部农耕区指向农牧交错带,对应发展方向是为农牧交错带提供农副产品,D错误。故选B。

16.D 17.C 解析 第16题,根据文字材料和表中信息可知,科尔沁草原因受人为扰动,部分区域发生了植被退化、土地沙化等问题;表中体现的是科尔沁草原沙化过程中植被退化的更替过程。沙化过程也是土壤水分逐渐丧失的过程,植被生物量越大,蒸腾量越大,越需要充足的水资源(含土壤水及浅层地下水等)补给。因此,土地沙化越严重,水资源越短缺,补给植被生长的水分越少,植被生物量越小。甲、乙、丙所代表的土地退化(沙化)程度由轻到重排序为甲、乙、丙,因此代表的植被类型可能依次为林木草原、灌木草原、沙生植被,故D正确。第17题,引种植被应适生于当地的自然地理环境,结合当地冬季风力强劲、位于干旱半干旱环境且草地退化严重的现状,引入低矮植株可抗强风破坏,且植被低矮、叶片总面积小可减少水分蒸腾,降低生长需水量,更符合当地自然地理环境特征,故C正确。

18.答案 (1)耕地、草地、沙地面积不断减少;林地和未利用土地面积先增加后减少;居民及建设用地、交通用地、水域面积不断增加;各土地利用类型在2003—2013年变化幅度最大,而后变化幅度明显减小。

(2)全球变暖导致该地区气温上升、降水量减少,气候趋于干旱,草地退化;在西部大开发战略的推动下,人口增长、社会经济发展、城镇化进程加快,加大了对城市基础设施的需求,导致居民及建设用地、交通用地、水域面积增加;退耕还林还草、防风固沙、水土保持等政策实施,使耕地、沙地面积减少,向林地、草地转化;2013年后,该地区经济结构调整使经济结构逐渐合理,变化幅度减小。

(3)因地制宜,合理布局,保证粮食生产的基本自给,按照地域生态条件以及作物生长发育的生态要求,合理配置作物结构和布局;增加科技投入,保证农作物单产和总产的稳步提高,同时,贯彻用地与养地相结合,适当提高豆科牧草和绿肥种植面积的比例;在力求使各种农作物产量提高的同时,达到农业经济效益、社会效益和生态效益的统一。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)