2015—2016鲁教版(五四制)语文六年级下册第三单元课件:第17课《失根的兰花》 (共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016鲁教版(五四制)语文六年级下册第三单元课件:第17课《失根的兰花》 (共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 685.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-25 08:19:46 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。导入新课同学们,对于离乡背井的人们来说,剪不断、理还乱的,无疑是那悠悠的乡思和绵绵的乡愁。唐代诗人李白的《静夜思》,不着一个“愁”字,却道出了写不尽的乡愁;台湾诗人余光中以《乡愁》为题,反复咏唱,直抒胸臆,也还是那化不开的两个字:乡愁。陈之藩在《失根的兰花》中就表现了这种刻骨铭心的思乡爱国的情感,读来令人动容。?失根的兰花学习目标1、有感情地朗读课文,赏析语言的妙处?。?

2、了解本文以“失根的兰花”为题的深刻含义,学习运用比喻的修辞技巧,创设氛围,开展小练笔?3、

体会作者强烈的思乡之情,培养学生的爱国之情。重难点:

?1、了解本文题目的深刻含义,把握文章的主旨。?

2、能品味文章的语言,朗读重点句子体会其中的意境和深沉的情感。曾有位名人说:“人就像土地上生长的作物。”离开了土地,作物只能枯萎;人,离开了家乡,精神仿佛就没有了归依,任凭是华衣锦食、琼楼玉宇,也无法填补起心灵上巨大的鸿沟。唐代诗人李白的《静夜思》,不着一个“愁”字,却道出了写不尽的乡愁。我们学过的思乡诗句!举头望明月,低头思故乡。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

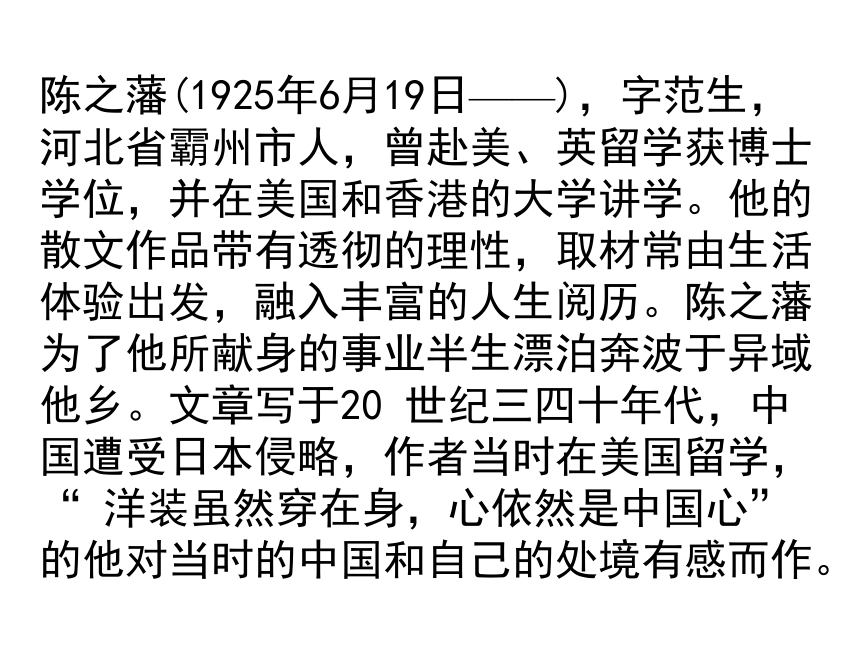

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。陈之藩(1925年6月19日——),字范生,河北省霸州市人,曾赴美、英留学获博士学位,并在美国和香港的大学讲学。他的散文作品带有透彻的理性,取材常由生活体验出发,融入丰富的人生阅历。陈之藩为了他所献身的事业半生漂泊奔波于异域他乡。文章写于20 世纪三四十年代,中国遭受日本侵略,作者当时在美国留学,“ 洋装虽然穿在身,心依然是中国心” 的他对当时的中国和自己的处境有感而作。 郑思肖是 (1241~1318) 宋末诗人、画家。元军南侵时,曾向朝廷献抵御之策,未被采纳。宋亡后,隐居苏州。他擅长作墨兰,花叶萧疏而不画根土,有人当面指出缺陷:“怎么所有兰花都不画根?”郑思肖顿时脸像霜冻,沉沉地回道:“国土已失,何处有兰花长根的所在?” 来人深为他的高尚民族气节所感动,放声大哭:“国土沧丧,山河破碎,兰花无根,人也无立脚之地了。”失根之兰意寓宋土地已被掠夺,象征着宋亡之后无所依傍的思想感情。郑思肖─失根的兰花坍塌 tān tā

嚼 菜根 jiáo 咀 嚼 jǔjué

点 缀 zhuì

辍 学 chuò 啜 泣chuò

枯萎 wěi 栅 栏 zhà

喧 哗 huá 晨曦 xī

拙 重zhuó 相形见绌chù

群山万壑 hè

壑:山谷。形容山峦绵延起伏,高低重叠。

诗意盎然 àng 飘 零líng 朗读思考:

1、划出文中你感受较深的句子。

2、思考:①题目“失根的兰花”由何而来?②在文中,“根”指什么?“兰花”指谁? “失根的兰花”又是什么意思?“根”喻故土。

“兰花”喻作者本人。

“失根的兰花”比喻身处异国的炎黄子孙及其悲哀的处境。作者为什么要把自己以及那些身处异国的游子比作兰花,而不是别的什么,比如牡丹玫瑰呀? 有个成语叫“空谷幽兰”,我觉得兰花一般是生长在高山和深谷中,所以比起牡丹玫瑰显得更脱俗、更优雅,应该比其他的花更能代表作者的理想抱负吧。

兰在我们中国人的心目中,已成为正直忠诚、高贵文明的象征。作为文人要有幽兰的气质、幽兰的风格,那么作者这株幽兰又有怎样的品性呢?让我们一起来了解一下作者。速读课文:

找出文中哪些地方写出了作者的“失根”状态?想一想:

1、为何“不爱看与家乡不同的东西”?

2、为何“不敢看与故乡相同的东西”?A、在 白天的生活中,常常是不爱看与家乡不同的东西,而又不敢看与故乡相同的东西。这是因为作者对故乡怀有深厚的感情,与异国的东西没有感情,因思念故乡及故乡相同的东西,所以“不爱看与家乡不同的东西”;看了与故乡相同的东西,会引起思念故乡的感伤,所以“不敢看与故乡相同的东西”。B、花搬到美国来,我们看着不顺眼;人搬到美国来,也同样不安心。充分表达了作者那种生于祖国,长于祖国,离开祖国后从心底流淌 出汩汩魂牵梦绕,挥之不去的思乡之情。本文表达了作者怎样的感情?思乡爱国失根的兰花,在布局上以记

叙、抒情、议论统合的方式

描绘全文。文章分为十二段,以文意归类,可分三层次。赏析一、从费城某大学赏花开始,以花为主轴,拉开童年往事回忆的序幕(1)写这篇文章的序幕

(2)逐渐导入主题,介绍这里的花

(3)从看花想起祖国而落泪牡丹丁香二、情怀中吐露浪子的心声(1)回忆少年到处可以为家(运用反衬接续)。

(2)抒写到美国后,到处均不可以为家。

(3)描写一段生在美国的中国人的故事。

(4)抒写童年的美好记忆

(5)抒写祖国之美。太庙天坛三、点明题目--失根的兰花。(1)提出“人生如絮”的见解。

(2)以“思肖”画兰点出国家的重要。

(3)归结“身可辱,家可破,国不可亡”的最终旨意。 作者说:"我,到处可以为家。"后来又认为到处不可为家,这两种说法有矛盾吗?为什么?思考 没有矛盾。

作者认为到处可以为家是因为没有离开国土。

后来作者觉得到处都不可以为家是因为身在异国,那儿没有值得留恋的事物。小说中那个在美国出生的华人长大之后,为什么要假装说不通的英语?写出所有旅居海外的游子们心中的那种浓浓思乡情! 不希望别人以异样的眼光看他.

读第9段,概括一下,

中华民族五千年的文明给我们留下了什么?这段文字描述的对象是中国古老的文化,包括物质文化、精神文化两个方面。一方面,以山河花木代表中国的物质文化,另一方面,则以故事诗歌代表中国的精神文化。祖国这种古朴、典雅的自然美,令作者思恋不已。精神文化:牛郎织女的故事、可感可泣的故事、可吟可咏的诗歌 物质文化:竹篱茅舍、拙重的老牛、祖宗的静肃墓庐{中国文化文章第九段的排比句,表达了怎样的感情?

作者运用排比句刻画故国的景物,抒发了自己去国怀乡的感情。为什么郑思肖画的兰花是根不着地的?

他这样做是寄寓了亡国之痛,因为他认为国就是土,没有国的人就像根不着地的花草一样,不用等风雨摧残,早就枯萎了。

文段(11)写宋人画兰,以“________________”的兰花作比喻,写出 之苦;文段(10)又以 ______________为 喻,写出离国漂流之苦,最后以春天的______ 比喻海外游子,写出海外游子飘零异国之苦。连根带叶,均飘于空中 亡国人生如萍柳絮一年生草本植物,浮生水面,叶子扁平,表面绿色,背面紫红色,叶下生须根,开白花,称“浮萍”,亦称“青萍”、“紫萍”,多用以喻不定的生活或行踪:~泊。~踪。~水相逢。提问:文章结尾这样写有什么作用?点题,深化中心。理解”身可辱,家可破,国不可亡”?

“身辱”、“家破”仅仅带给了漂泊之人以空间上的不定感和心理的不安全,而“国亡”却让人的精神失去了全部的支撑。

这句话表现了作者刻骨铭心的思乡爱国之情思。

本文以“絮”和“萍”来比喻自己的人生,想象一下,人生还可以比作什么?你能说说吗?五、拓展延伸 身手大展示(人生如梦、如烟、如戏、如棋、如昙花一现……)?人生如茶,在沸水中历练。

人生如诗,有了微笑的歌声变吟出了无穷的韵味。 人生如画,有了丰富的色彩变铺出了美好的人生。 人生如书,有了传奇的故事便生出了更多的经历。 身在异国他乡,思乡是永恒的话题。你能说出几句抒发思乡之情的诗词名句吗?拓展延伸月是故乡明……

2、了解本文以“失根的兰花”为题的深刻含义,学习运用比喻的修辞技巧,创设氛围,开展小练笔?3、

体会作者强烈的思乡之情,培养学生的爱国之情。重难点:

?1、了解本文题目的深刻含义,把握文章的主旨。?

2、能品味文章的语言,朗读重点句子体会其中的意境和深沉的情感。曾有位名人说:“人就像土地上生长的作物。”离开了土地,作物只能枯萎;人,离开了家乡,精神仿佛就没有了归依,任凭是华衣锦食、琼楼玉宇,也无法填补起心灵上巨大的鸿沟。唐代诗人李白的《静夜思》,不着一个“愁”字,却道出了写不尽的乡愁。我们学过的思乡诗句!举头望明月,低头思故乡。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。陈之藩(1925年6月19日——),字范生,河北省霸州市人,曾赴美、英留学获博士学位,并在美国和香港的大学讲学。他的散文作品带有透彻的理性,取材常由生活体验出发,融入丰富的人生阅历。陈之藩为了他所献身的事业半生漂泊奔波于异域他乡。文章写于20 世纪三四十年代,中国遭受日本侵略,作者当时在美国留学,“ 洋装虽然穿在身,心依然是中国心” 的他对当时的中国和自己的处境有感而作。 郑思肖是 (1241~1318) 宋末诗人、画家。元军南侵时,曾向朝廷献抵御之策,未被采纳。宋亡后,隐居苏州。他擅长作墨兰,花叶萧疏而不画根土,有人当面指出缺陷:“怎么所有兰花都不画根?”郑思肖顿时脸像霜冻,沉沉地回道:“国土已失,何处有兰花长根的所在?” 来人深为他的高尚民族气节所感动,放声大哭:“国土沧丧,山河破碎,兰花无根,人也无立脚之地了。”失根之兰意寓宋土地已被掠夺,象征着宋亡之后无所依傍的思想感情。郑思肖─失根的兰花坍塌 tān tā

嚼 菜根 jiáo 咀 嚼 jǔjué

点 缀 zhuì

辍 学 chuò 啜 泣chuò

枯萎 wěi 栅 栏 zhà

喧 哗 huá 晨曦 xī

拙 重zhuó 相形见绌chù

群山万壑 hè

壑:山谷。形容山峦绵延起伏,高低重叠。

诗意盎然 àng 飘 零líng 朗读思考:

1、划出文中你感受较深的句子。

2、思考:①题目“失根的兰花”由何而来?②在文中,“根”指什么?“兰花”指谁? “失根的兰花”又是什么意思?“根”喻故土。

“兰花”喻作者本人。

“失根的兰花”比喻身处异国的炎黄子孙及其悲哀的处境。作者为什么要把自己以及那些身处异国的游子比作兰花,而不是别的什么,比如牡丹玫瑰呀? 有个成语叫“空谷幽兰”,我觉得兰花一般是生长在高山和深谷中,所以比起牡丹玫瑰显得更脱俗、更优雅,应该比其他的花更能代表作者的理想抱负吧。

兰在我们中国人的心目中,已成为正直忠诚、高贵文明的象征。作为文人要有幽兰的气质、幽兰的风格,那么作者这株幽兰又有怎样的品性呢?让我们一起来了解一下作者。速读课文:

找出文中哪些地方写出了作者的“失根”状态?想一想:

1、为何“不爱看与家乡不同的东西”?

2、为何“不敢看与故乡相同的东西”?A、在 白天的生活中,常常是不爱看与家乡不同的东西,而又不敢看与故乡相同的东西。这是因为作者对故乡怀有深厚的感情,与异国的东西没有感情,因思念故乡及故乡相同的东西,所以“不爱看与家乡不同的东西”;看了与故乡相同的东西,会引起思念故乡的感伤,所以“不敢看与故乡相同的东西”。B、花搬到美国来,我们看着不顺眼;人搬到美国来,也同样不安心。充分表达了作者那种生于祖国,长于祖国,离开祖国后从心底流淌 出汩汩魂牵梦绕,挥之不去的思乡之情。本文表达了作者怎样的感情?思乡爱国失根的兰花,在布局上以记

叙、抒情、议论统合的方式

描绘全文。文章分为十二段,以文意归类,可分三层次。赏析一、从费城某大学赏花开始,以花为主轴,拉开童年往事回忆的序幕(1)写这篇文章的序幕

(2)逐渐导入主题,介绍这里的花

(3)从看花想起祖国而落泪牡丹丁香二、情怀中吐露浪子的心声(1)回忆少年到处可以为家(运用反衬接续)。

(2)抒写到美国后,到处均不可以为家。

(3)描写一段生在美国的中国人的故事。

(4)抒写童年的美好记忆

(5)抒写祖国之美。太庙天坛三、点明题目--失根的兰花。(1)提出“人生如絮”的见解。

(2)以“思肖”画兰点出国家的重要。

(3)归结“身可辱,家可破,国不可亡”的最终旨意。 作者说:"我,到处可以为家。"后来又认为到处不可为家,这两种说法有矛盾吗?为什么?思考 没有矛盾。

作者认为到处可以为家是因为没有离开国土。

后来作者觉得到处都不可以为家是因为身在异国,那儿没有值得留恋的事物。小说中那个在美国出生的华人长大之后,为什么要假装说不通的英语?写出所有旅居海外的游子们心中的那种浓浓思乡情! 不希望别人以异样的眼光看他.

读第9段,概括一下,

中华民族五千年的文明给我们留下了什么?这段文字描述的对象是中国古老的文化,包括物质文化、精神文化两个方面。一方面,以山河花木代表中国的物质文化,另一方面,则以故事诗歌代表中国的精神文化。祖国这种古朴、典雅的自然美,令作者思恋不已。精神文化:牛郎织女的故事、可感可泣的故事、可吟可咏的诗歌 物质文化:竹篱茅舍、拙重的老牛、祖宗的静肃墓庐{中国文化文章第九段的排比句,表达了怎样的感情?

作者运用排比句刻画故国的景物,抒发了自己去国怀乡的感情。为什么郑思肖画的兰花是根不着地的?

他这样做是寄寓了亡国之痛,因为他认为国就是土,没有国的人就像根不着地的花草一样,不用等风雨摧残,早就枯萎了。

文段(11)写宋人画兰,以“________________”的兰花作比喻,写出 之苦;文段(10)又以 ______________为 喻,写出离国漂流之苦,最后以春天的______ 比喻海外游子,写出海外游子飘零异国之苦。连根带叶,均飘于空中 亡国人生如萍柳絮一年生草本植物,浮生水面,叶子扁平,表面绿色,背面紫红色,叶下生须根,开白花,称“浮萍”,亦称“青萍”、“紫萍”,多用以喻不定的生活或行踪:~泊。~踪。~水相逢。提问:文章结尾这样写有什么作用?点题,深化中心。理解”身可辱,家可破,国不可亡”?

“身辱”、“家破”仅仅带给了漂泊之人以空间上的不定感和心理的不安全,而“国亡”却让人的精神失去了全部的支撑。

这句话表现了作者刻骨铭心的思乡爱国之情思。

本文以“絮”和“萍”来比喻自己的人生,想象一下,人生还可以比作什么?你能说说吗?五、拓展延伸 身手大展示(人生如梦、如烟、如戏、如棋、如昙花一现……)?人生如茶,在沸水中历练。

人生如诗,有了微笑的歌声变吟出了无穷的韵味。 人生如画,有了丰富的色彩变铺出了美好的人生。 人生如书,有了传奇的故事便生出了更多的经历。 身在异国他乡,思乡是永恒的话题。你能说出几句抒发思乡之情的诗词名句吗?拓展延伸月是故乡明……

同课章节目录

- 第一单元

- 1 理想

- 2 短文两篇

- 3 人生寓言(节选)

- 4 我的信念

- 5 紫罗兰之死

- 6 为学

- 第二单元

- 7 从百草园到三味书屋

- 8 爸爸的花儿落了

- 9 胆小鬼

- 10 未选择的路

- 11 十三岁的际遇

- 12 伤仲永

- 第三单元

- 13 黄河颂

- 14 最后一课

- 15 艰难的国运与雄健的国民

- 16 土地的誓言

- 17 失根的兰花

- 18 木兰诗

- 第四单元

- 19 伟大的悲剧

- 20 荒岛余生

- 21 登上地球之巅

- 22 真正的英雄

- 23 追求人类更大的自由

- 24 短文两篇

- 第五单元

- 25 珍珠鸟

- 26 鹤群翔空

- 27 绿色蝈蝈

- 28 马

- 29 森林中的绅士

- 30 狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 鲁滨孙漂流记

- 昆虫记