2025届云南省昆明市第一中学高三下学期第八次联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2025届云南省昆明市第一中学高三下学期第八次联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 170.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-10 21:55:18 | ||

图片预览

文档简介

昆明市第一中学2025届高三年级第八次联考

历史试卷

本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置上贴好条形码。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号。答在试卷上的答案无效。

一、选择题:本题16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.考古发现,陶寺文化中期的墓葬中,只有王族墓葬中出土了用来度量日影长短的圭尺;观象台也被特别设置在了外郭城东南的小城内,该小城内除了郊天祭日的礼制建筑“观象祭祀台”外,只有王族墓地。据此可知,当时

A.出现了敬天保民的思想 B.历法的准确性影响政治稳定

C.天文观测取代祭祀巫术 D.敬授民时属于重要政治权力

2.汉代女子有七种被休妻的礼制,其中之一是被视为“恶德”的“妒忌”。魏晋以后女子妒忌之风盛行,南朝宋明帝对这种风气非常不满,命人撰写《妒妇记》,作为公主们的鉴戒。这反映出当时

A.儒家思想的影响力下降 B.社会阶层结构发生变动

C.皇帝的社会控制力增强 D.男女社会地位趋于平等

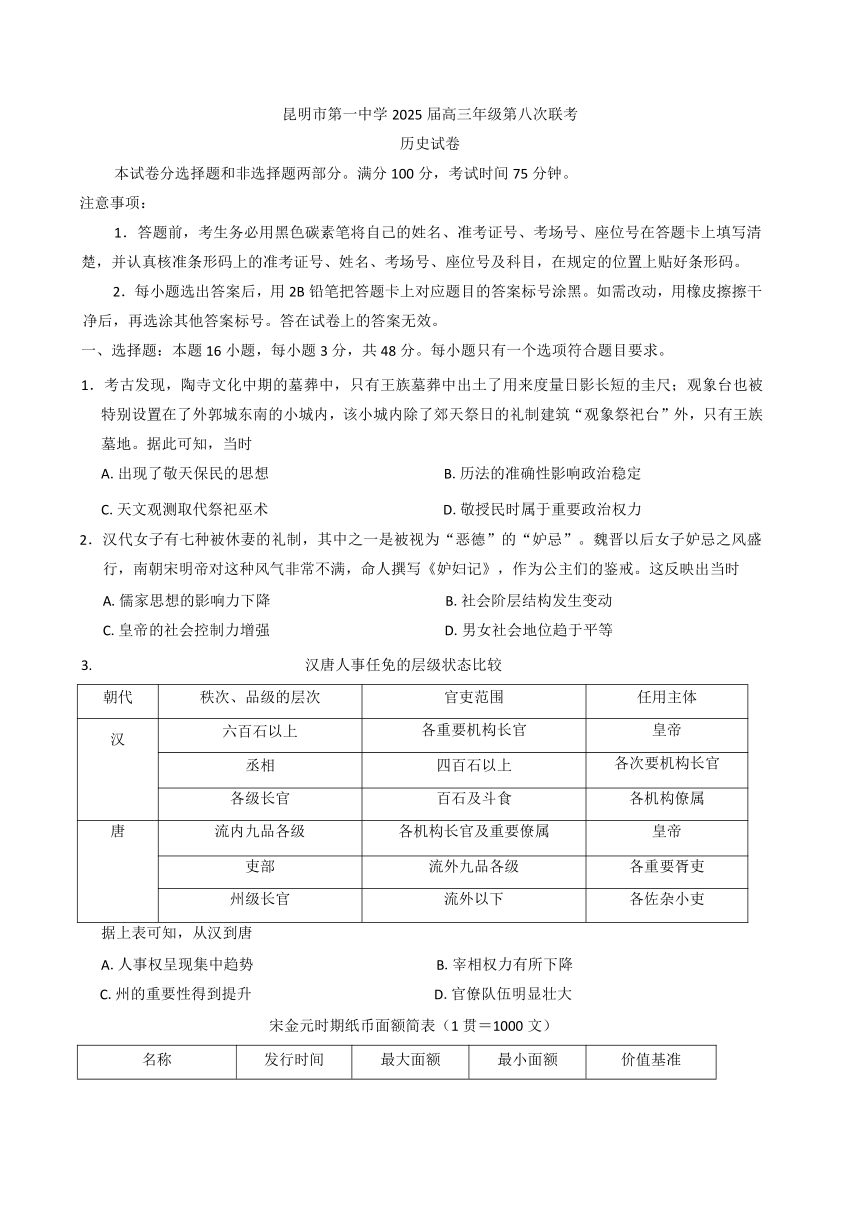

3. 汉唐人事任免的层级状态比较

朝代 秩次、品级的层次 官吏范围 任用主体

汉 六百石以上 各重要机构长官 皇帝

丞相 四百石以上 各次要机构长官

各级长官 百石及斗食 各机构僚属

唐 流内九品各级 各机构长官及重要僚属 皇帝

吏部 流外九品各级 各重要胥吏

州级长官 流外以下 各佐杂小吏

据上表可知,从汉到唐

A.人事权呈现集中趋势 B.宰相权力有所下降

C.州的重要性得到提升 D.官僚队伍明显壮大

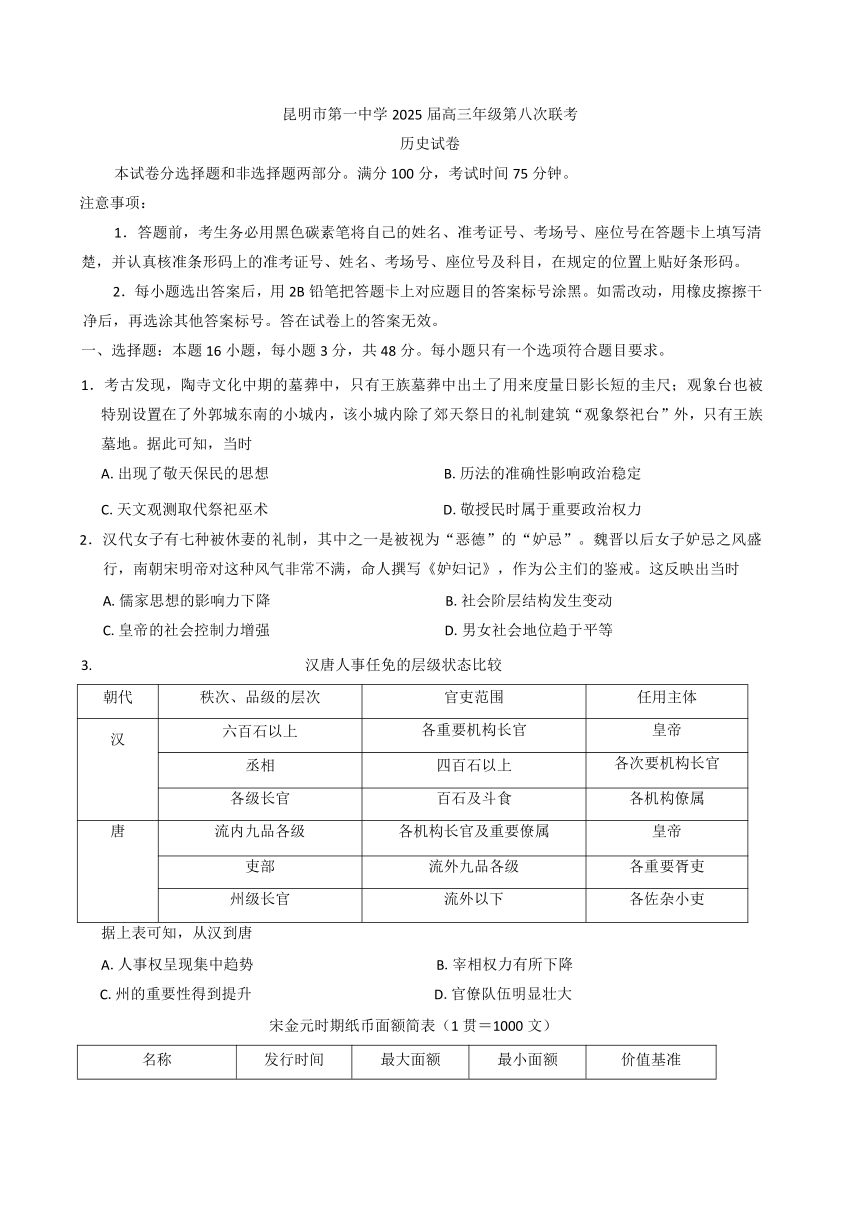

宋金元时期纸币面额简表(1贯=1000文)

名称 发行时间 最大面额 最小面额 价值基准

北宋交子 1024 10贯 1贯 铁钱

金朝后期交钞 1197 10贯 100文 铜钱、银两

元朝至元钞 1287 2贯 5文 银两

据上表可知,当时

A.国家贵金属储备减少 B.民族间的交融增强

C.纸币作用发生了变化 D.白银成为法定货币

5.按照云南的管理传统,地方多以少数民族的居住情况分为甸、马:圈、寨 约、庄、川等组织。康熙年间,禄劝州知州设立归仁、向化、怀德、慕义4里,并将24马改为24甲,每里下辖5至8甲。这反映出当时

A.对边疆地区采取因俗而治的政策 B.政府强化对民族地区的管理

C.边疆地区基层治理体系日趋完善 D.汉人大量移居影响边疆治理

61866年,法国探险队沿湄公河闯到云南大理,意在建筑滇越铁路以深入西南腹地。1867年,英国政府曾组织施兰登勘察八莫(缅甸北部)至云南一线,“如果可能的话,继续前进到广州”。这反映出

A.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮 B.中缅宗藩关系受到了严重冲击

C.地理探险推动西方的殖民扩张 D.晚清民族危机首先是边疆危机

7.下表是宣统元年(1909年)东三省议员选举的选民统计数据。

省份 人口总数(人) 选民(人)

奉天 12 133 303 52 679

吉林 5 580 030 15 362

黑龙江 2 028 776 4652

据上表可知,清末东北地区

A.代议制民主得到了初步确立 B.政治参与的主体范围有所扩大

C.近代民主制的社会基础薄弱 D.政治改革带有浓厚的专制色彩

8.1935年2月16日,《共产党中央委员会与中央军事委员会告全体红色指战员书》中明确指出:在不利的条件下,红军必须经常转移作战地区,有时向东,有时向西,有时走大路,有时走小路,有时走老路,有时走新路,而唯一的目的是为了在有利条件下,求得作战的胜利。这集中反映出当时

A.红军作战指挥发生巨变 B.左倾错误得以完全清除

C.运动战与游击战相结合 D.红军已跳出敌人包围圈

(

9.

)1940年云南省棉业处拟推广木棉面积(局部) 1942年云南省木棉实际种植面积(局部)

县别 拟种棉面积(亩) 推广户数(户) 推广面积(亩)

蒙自 3000 50 1598

建水 3000 23 1390

文山 300 5 50

石屏 100 2 120

上述表格内容可以用来说明

A.政府西迁有利于民族工业发展 B.云南成为持久抗战的后勤基地

C.战争造就一种急需的社会环境 D.人口迁徙带来物资需求的激增

10.1949年9月,毛泽东在《论人民民主专政》中明确提出了“一边倒”的主张:“积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边。······我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的,真正的友谊的援助只能向这一方面去找。”由此可以看出

A.意识形态是该主张的主要依据 B.该主张使新中国打破外交孤立

C.这有利于打消苏联对华的怀疑 D.利益妥协推动民族独立的实现

11.新中国成立后,中国用世界7%的耕地养活了世界22%的人口。1985年,我国粮食产量比1978年增长24.39%。1990年.粮食总产量达到44624万吨。2021年 全面建成小康社会目标达成。这些成绩的取得主要在于

A.土地改革保证农民利益 B.社会主义改革取得成功

C.杂交水稻技术推广运用 D.坚持中国共产党的领导

12.如图所示,位于腓尼基地区的推罗的统治者以本区域流行的塔木兹崇拜为基础创造了迈尔喀尔特这一神祇。迈尔喀尔特的形象既包含阿特夫冠等埃及因素,也存在蓄须、战斧等苏美尔因素。这可以说明

A.文明互鉴推动社会进步 B.地理位置影响文明交流

C.西亚文明领先其他地区 D.神祇崇拜推动国家诞生

13.1445年,法国国王查理七世推行军事改革,创建了具有常备军性质的救令骑兵队。由此,军役税从紧急情况下征收的特别税变为继商品交易税和盐税之后的又一项向全国民众征收的常规税,每年分四次征收。查理七世的改革

A.改变了国王与贵族的关系 B.使骑士的地位提高

C.损害了城市市民的自治权 D.有利于王权的加强

14.针对荷兰人格劳秀斯提出的海洋权不为单个主权国家拥有的海权自由论观点,1619年 英国法学家塞尔登发表《海洋封闭论》予以驳斥,认为海洋“如同陆地一般,能够被私人占有”因此英国周围的海属于英国。这反映了

A.重商主义背景下英荷的国家战略之争 B.航海法案实施初见成效

(海外殖民地争夺已经呈现白热化趋势 D.荷兰海洋霸权显露颓势

151941年,美国成立了美拉事务协调员办公室,旨在加强美洲团结。该机构赞助拉美地区探索早期文明的考古活动,鼓励美国和拉美各国运动员互相进行友好访问,资助美国芭蕾舞团、合唱团到拉美演出,并巡回展出美洲现代艺术作品。这些文化活动

A.推动了美洲文化的去殖民化 B.延续了金元外交的一贯思路

C.服务于美国的国家安全战略 D.致力于维护美洲文化多样性

20世纪80年代,美国和日本围绕半导体贸易展开多轮谈判。1981-1985年,两国谈判焦点为相互削减乃至取消关税,紧张关系一度缓和..1986年起,美国对日采取强硬态势,接连发起反倾销调查;至1992年,日本将美国半导体在日份额提高到20.2%,美国随即撤销对日关税制裁。这说明

A.逆全球化趋势的抬头 B.局势变化影响关税政策

C.日本科技领域的落后 D.美日同盟关系走向破裂

非选择题:本题共4小题,共52分。

阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 汉朝《二年律令》规定:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰(熟)燔其食。”《唐律疏议》规定:“脯肉有毒,曾经病人,有余者速焚之,违者杖九十;若故与人食并卖,令人病者,徒一年;以故致死者,绞;即人自食致死者,从过失杀人法。”宋代法律宋刑统》,承继了唐代法律的规定,对有毒有害食品的销售者给予严惩。例如:针对下毒捕行为,规定:“诏以毒药捕鱼者杖一百,因食鱼饮水而杀人者减。”清朝在食品安全监管方也毫不含糊,规定:“发卖猪、羊肉灌水,及米麦等插和沙土货卖者,比依客商将官盐插沙土货卖者,杖八十。”

-引自白寿彝主编《中国通史》

材料二 第三十四条 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(一)用非品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食或者用回收食品作为原料生产的食品;(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品······(九)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品,食品添加剂;标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;(十一)无标签的预包装食品、食品添加剂。

-《中华人民共和国食品安全法》(2018年)

(1)根据材料一和所学知识,分析中国古代重视食品安全的原因。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,简评法制建设对食品安全的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 从1930年开始,国民党对革命根据地实行军事“围剿”和经济“封锁”面对封锁,苏区大力进行粮食、农副产品的调剂与外销工作。由于矿产资源丰富,苏区组织力量将钨砂等工业原料运出,以换回军民所需的食盐、布匹、火柴、牙刷、牙粉等日用品以及机关部队所需的书、报、纸、笔、墨等办公和文化用品。

与此同时,党在开辟农村革命根据地和创建苏维埃政权的过程中,建立了一批红军商店、公卖店等公营经济组织。如1930年6月,瑞金县苏维埃政府开设公卖店,为红军、党组织、苏维埃政府提供物资,并以低价向群众售卖,以抵制中间剥削,促进物资交换。为解决工农产品价格不平衡问题,党在农村领导建立合作社,组织物资交换。临时中央政府成立后,相继颁布《合作社暂行组织条例》(1932年)、《合作社工作纲要》(1932年)、《发晨合作社大纲》(1933年)等指导性文件,扶持发展各类合作社,并从上而下建立各级合作社的组织体系。

对于私营工商业,1932年3月,闽北分区苏维埃政府专门向白区商人发出一封公开信,说明“苏区与非苏区商人只要遵照苏区政府的法令纳税,苏区政府力负保证商人安全、自由营业的责任”。私营商业在党的领导下继续发展,有利于苏区与白区的物资流通,活跃和发展苏区经济

-摘编自金冲及《20世纪中国史纲》等

(1)根据材料和所学知识,概括苏区应对国民党“经济封锁”的措施。(8分)

(2)根据材料和所学知识,分析苏区的经济措施在新民主主义经济发展史中的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料12、13世纪,由于呢绒生产中应用水力漂洗轮,河流众多而又湍急的科茨沃兹山丘地带,便吸引着城市工匠移居。英国毛纺业在15、16世纪成为民族工业,以科茨沃兹为中心的格罗斯特郡成为英国最重要的毛纺织区之一。除优质羊毛和充足水力资源外,这里还有斯特劳德河谷的漂白土,有当地赭红岩石制成的染料,西南又靠近布里斯托尔港口,便于联系国际市场。乡村毛纺业几乎是近代早期英国原工业化的代名词,随之而来的是城镇化起步和非农业人口增多。但这种基于传统手工技术和旧有组织方式的生产,难以抵挡新技术和机器大工业的冲击,科茨沃兹所在西部毛纺区不但没有率先发生工业革命,甚至还未紧随。这个英国原工业化“先锋”,在迈向工业革命的进程中落伍了,西部原有毛纺业城镇逐渐“空心化”。从中世纪起,科茨沃兹当地人普遍用这种岩石筑房,其建筑的样式与色泽别具风格,加上绿色的草地、白色的羊群、遍布的毛纺业遗址,使得这里旅游资源极为丰富。1966年,科茨沃兹被规划成英格兰最大的“卓越自然美区域”而进行建设。2000年被列为国家公园。随着乡村旅游成为科茨沃兹经济新增长点和最重要的经济部门,该地区居民收入远高于伯明翰、曼彻斯特、利物浦、利兹等大工商业都市区。

-摘编自刘景华《科茨沃兹:城镇化进程中成功转身的美丽乡村》

(1)根据材料并结合所学知识,分析科茨沃兹地区城镇化兴起的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明科茨沃兹地区城镇化成功转型的启示。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性和和平性。考古证明,中国农业与中华文化、中华文明具有时间继起性与地域重合性,农业是中华文明起源和发展的基石,深刻塑造了中华文明的突出特性。

-摘编自赵越云、樊志民《农业生产塑造中华文明五个突出特性》

根据材料并结合所学中国古代史知识,围绕“农业与中华文明的突出特性”这一主题,就其中一个特性或整体,自拟题目,进行论述。(要求:观点正确,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)

昆明市第一中学2025届高三年级第八次联考

历史参考答案

1.D。

2.A。

3.A。

4.C。

5.B。

6.C。

7.C。

8.A。

9.C。

10.C。

11.D。

12.B。

13.D。

14.A。

15.C。

16.B。

17.

(1)商品经济发展及市场秩序的维护;法制建设与社会治理的需要;社会稳定及赋役征收;预防重大公共卫生安全事故的发生。(8分)

(2)推动食品生产的法治化与标准化进程;有利于食品储备运输冷冻冷链技术的推广;提高食品安全的监管水平和能力。(6分)

18.

(1)土地革命与群众战时经济动员;积极发展工矿企业及物资购销组织;建立公营、合作社、私营工商业等多维度经济流通网络;构建独立自主、自力更生的经济体系。(8分)

(2)初步形成了新民主主义经济模式、体系和思想;培养了一批经济建设人才;为后世积累了如何处理所有制、政府与市场关系的经验。(6分)

19.

(1)原因:优越的自然条件;人才优势;交通便利;支柱产业-毛纺织业发展的支撑,工场手工业发展,资本主义兴起;新航路的开辟。(任意三点6分)

(2)启示:在城镇化进程中,要结合资源优势,发展适合本地区的经济;政府政策的扶持促进城镇化发展;城镇化要与时俱进。(6分)

20.

题目:农业交流塑造中华文明突出的包容性

论述:新石器时代末期至商周时期,中国引进的马、牛、羊与大麦、小麦等动植物资源,与起源于中国的粟、黍、水稻和猪、狗等进行组合,成为在中国农业发展中扮演重要角色的“五谷”与“六畜”,使中国农业的宏观结构由新石器时代的种养结合转变为农牧兼营。秦汉时期,丝绸之路开辟,苜蓿的引入进一步强化了农牧兼营的农业结构,葡萄、大蒜等水果、蔬菜的引入,丰富了中国古人的“果盘子”和“菜篮子”。唐宋时期,通过陆上丝绸之路与海上丝绸之路,菠菜、胡萝卜、西瓜等的传入,进一步丰富了中国古人的日常饮食。明清时期,原产于美洲的玉米、甘薯等高产作物及辣椒、番茄等蔬菜作物和花生等经济作物的传入,以增加可耕地面积的方式提升了当时中国的粮食供给能力,夯实了中国人的“粮袋子”,为明清以来的人口增长提供了条件,而经济作物的引种则顺应了农业商品化发展的潮流。总之,中国农业对域外农业资源始终秉持开放包容的态度,历史上的四次引种高潮展现了中国农业对世界文明兼收并蓄的开放胸怀,也塑造了中华文明突出的包容性。

历史试卷

本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号及科目,在规定的位置上贴好条形码。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号。答在试卷上的答案无效。

一、选择题:本题16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.考古发现,陶寺文化中期的墓葬中,只有王族墓葬中出土了用来度量日影长短的圭尺;观象台也被特别设置在了外郭城东南的小城内,该小城内除了郊天祭日的礼制建筑“观象祭祀台”外,只有王族墓地。据此可知,当时

A.出现了敬天保民的思想 B.历法的准确性影响政治稳定

C.天文观测取代祭祀巫术 D.敬授民时属于重要政治权力

2.汉代女子有七种被休妻的礼制,其中之一是被视为“恶德”的“妒忌”。魏晋以后女子妒忌之风盛行,南朝宋明帝对这种风气非常不满,命人撰写《妒妇记》,作为公主们的鉴戒。这反映出当时

A.儒家思想的影响力下降 B.社会阶层结构发生变动

C.皇帝的社会控制力增强 D.男女社会地位趋于平等

3. 汉唐人事任免的层级状态比较

朝代 秩次、品级的层次 官吏范围 任用主体

汉 六百石以上 各重要机构长官 皇帝

丞相 四百石以上 各次要机构长官

各级长官 百石及斗食 各机构僚属

唐 流内九品各级 各机构长官及重要僚属 皇帝

吏部 流外九品各级 各重要胥吏

州级长官 流外以下 各佐杂小吏

据上表可知,从汉到唐

A.人事权呈现集中趋势 B.宰相权力有所下降

C.州的重要性得到提升 D.官僚队伍明显壮大

宋金元时期纸币面额简表(1贯=1000文)

名称 发行时间 最大面额 最小面额 价值基准

北宋交子 1024 10贯 1贯 铁钱

金朝后期交钞 1197 10贯 100文 铜钱、银两

元朝至元钞 1287 2贯 5文 银两

据上表可知,当时

A.国家贵金属储备减少 B.民族间的交融增强

C.纸币作用发生了变化 D.白银成为法定货币

5.按照云南的管理传统,地方多以少数民族的居住情况分为甸、马:圈、寨 约、庄、川等组织。康熙年间,禄劝州知州设立归仁、向化、怀德、慕义4里,并将24马改为24甲,每里下辖5至8甲。这反映出当时

A.对边疆地区采取因俗而治的政策 B.政府强化对民族地区的管理

C.边疆地区基层治理体系日趋完善 D.汉人大量移居影响边疆治理

61866年,法国探险队沿湄公河闯到云南大理,意在建筑滇越铁路以深入西南腹地。1867年,英国政府曾组织施兰登勘察八莫(缅甸北部)至云南一线,“如果可能的话,继续前进到广州”。这反映出

A.帝国主义掀起瓜分中国的狂潮 B.中缅宗藩关系受到了严重冲击

C.地理探险推动西方的殖民扩张 D.晚清民族危机首先是边疆危机

7.下表是宣统元年(1909年)东三省议员选举的选民统计数据。

省份 人口总数(人) 选民(人)

奉天 12 133 303 52 679

吉林 5 580 030 15 362

黑龙江 2 028 776 4652

据上表可知,清末东北地区

A.代议制民主得到了初步确立 B.政治参与的主体范围有所扩大

C.近代民主制的社会基础薄弱 D.政治改革带有浓厚的专制色彩

8.1935年2月16日,《共产党中央委员会与中央军事委员会告全体红色指战员书》中明确指出:在不利的条件下,红军必须经常转移作战地区,有时向东,有时向西,有时走大路,有时走小路,有时走老路,有时走新路,而唯一的目的是为了在有利条件下,求得作战的胜利。这集中反映出当时

A.红军作战指挥发生巨变 B.左倾错误得以完全清除

C.运动战与游击战相结合 D.红军已跳出敌人包围圈

(

9.

)1940年云南省棉业处拟推广木棉面积(局部) 1942年云南省木棉实际种植面积(局部)

县别 拟种棉面积(亩) 推广户数(户) 推广面积(亩)

蒙自 3000 50 1598

建水 3000 23 1390

文山 300 5 50

石屏 100 2 120

上述表格内容可以用来说明

A.政府西迁有利于民族工业发展 B.云南成为持久抗战的后勤基地

C.战争造就一种急需的社会环境 D.人口迁徙带来物资需求的激增

10.1949年9月,毛泽东在《论人民民主专政》中明确提出了“一边倒”的主张:“积四十年和二十八年的经验,中国人不是倒向帝国主义一边,就是倒向社会主义一边。······我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的,真正的友谊的援助只能向这一方面去找。”由此可以看出

A.意识形态是该主张的主要依据 B.该主张使新中国打破外交孤立

C.这有利于打消苏联对华的怀疑 D.利益妥协推动民族独立的实现

11.新中国成立后,中国用世界7%的耕地养活了世界22%的人口。1985年,我国粮食产量比1978年增长24.39%。1990年.粮食总产量达到44624万吨。2021年 全面建成小康社会目标达成。这些成绩的取得主要在于

A.土地改革保证农民利益 B.社会主义改革取得成功

C.杂交水稻技术推广运用 D.坚持中国共产党的领导

12.如图所示,位于腓尼基地区的推罗的统治者以本区域流行的塔木兹崇拜为基础创造了迈尔喀尔特这一神祇。迈尔喀尔特的形象既包含阿特夫冠等埃及因素,也存在蓄须、战斧等苏美尔因素。这可以说明

A.文明互鉴推动社会进步 B.地理位置影响文明交流

C.西亚文明领先其他地区 D.神祇崇拜推动国家诞生

13.1445年,法国国王查理七世推行军事改革,创建了具有常备军性质的救令骑兵队。由此,军役税从紧急情况下征收的特别税变为继商品交易税和盐税之后的又一项向全国民众征收的常规税,每年分四次征收。查理七世的改革

A.改变了国王与贵族的关系 B.使骑士的地位提高

C.损害了城市市民的自治权 D.有利于王权的加强

14.针对荷兰人格劳秀斯提出的海洋权不为单个主权国家拥有的海权自由论观点,1619年 英国法学家塞尔登发表《海洋封闭论》予以驳斥,认为海洋“如同陆地一般,能够被私人占有”因此英国周围的海属于英国。这反映了

A.重商主义背景下英荷的国家战略之争 B.航海法案实施初见成效

(海外殖民地争夺已经呈现白热化趋势 D.荷兰海洋霸权显露颓势

151941年,美国成立了美拉事务协调员办公室,旨在加强美洲团结。该机构赞助拉美地区探索早期文明的考古活动,鼓励美国和拉美各国运动员互相进行友好访问,资助美国芭蕾舞团、合唱团到拉美演出,并巡回展出美洲现代艺术作品。这些文化活动

A.推动了美洲文化的去殖民化 B.延续了金元外交的一贯思路

C.服务于美国的国家安全战略 D.致力于维护美洲文化多样性

20世纪80年代,美国和日本围绕半导体贸易展开多轮谈判。1981-1985年,两国谈判焦点为相互削减乃至取消关税,紧张关系一度缓和..1986年起,美国对日采取强硬态势,接连发起反倾销调查;至1992年,日本将美国半导体在日份额提高到20.2%,美国随即撤销对日关税制裁。这说明

A.逆全球化趋势的抬头 B.局势变化影响关税政策

C.日本科技领域的落后 D.美日同盟关系走向破裂

非选择题:本题共4小题,共52分。

阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 汉朝《二年律令》规定:“诸食脯肉,脯肉毒杀、伤、病人者,亟尽孰(熟)燔其食。”《唐律疏议》规定:“脯肉有毒,曾经病人,有余者速焚之,违者杖九十;若故与人食并卖,令人病者,徒一年;以故致死者,绞;即人自食致死者,从过失杀人法。”宋代法律宋刑统》,承继了唐代法律的规定,对有毒有害食品的销售者给予严惩。例如:针对下毒捕行为,规定:“诏以毒药捕鱼者杖一百,因食鱼饮水而杀人者减。”清朝在食品安全监管方也毫不含糊,规定:“发卖猪、羊肉灌水,及米麦等插和沙土货卖者,比依客商将官盐插沙土货卖者,杖八十。”

-引自白寿彝主编《中国通史》

材料二 第三十四条 禁止生产经营下列食品、食品添加剂、食品相关产品:(一)用非品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食或者用回收食品作为原料生产的食品;(二)致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂、食品相关产品······(九)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品,食品添加剂;标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;(十一)无标签的预包装食品、食品添加剂。

-《中华人民共和国食品安全法》(2018年)

(1)根据材料一和所学知识,分析中国古代重视食品安全的原因。(8分)

(2)根据材料二和所学知识,简评法制建设对食品安全的影响。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料 从1930年开始,国民党对革命根据地实行军事“围剿”和经济“封锁”面对封锁,苏区大力进行粮食、农副产品的调剂与外销工作。由于矿产资源丰富,苏区组织力量将钨砂等工业原料运出,以换回军民所需的食盐、布匹、火柴、牙刷、牙粉等日用品以及机关部队所需的书、报、纸、笔、墨等办公和文化用品。

与此同时,党在开辟农村革命根据地和创建苏维埃政权的过程中,建立了一批红军商店、公卖店等公营经济组织。如1930年6月,瑞金县苏维埃政府开设公卖店,为红军、党组织、苏维埃政府提供物资,并以低价向群众售卖,以抵制中间剥削,促进物资交换。为解决工农产品价格不平衡问题,党在农村领导建立合作社,组织物资交换。临时中央政府成立后,相继颁布《合作社暂行组织条例》(1932年)、《合作社工作纲要》(1932年)、《发晨合作社大纲》(1933年)等指导性文件,扶持发展各类合作社,并从上而下建立各级合作社的组织体系。

对于私营工商业,1932年3月,闽北分区苏维埃政府专门向白区商人发出一封公开信,说明“苏区与非苏区商人只要遵照苏区政府的法令纳税,苏区政府力负保证商人安全、自由营业的责任”。私营商业在党的领导下继续发展,有利于苏区与白区的物资流通,活跃和发展苏区经济

-摘编自金冲及《20世纪中国史纲》等

(1)根据材料和所学知识,概括苏区应对国民党“经济封锁”的措施。(8分)

(2)根据材料和所学知识,分析苏区的经济措施在新民主主义经济发展史中的意义。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料12、13世纪,由于呢绒生产中应用水力漂洗轮,河流众多而又湍急的科茨沃兹山丘地带,便吸引着城市工匠移居。英国毛纺业在15、16世纪成为民族工业,以科茨沃兹为中心的格罗斯特郡成为英国最重要的毛纺织区之一。除优质羊毛和充足水力资源外,这里还有斯特劳德河谷的漂白土,有当地赭红岩石制成的染料,西南又靠近布里斯托尔港口,便于联系国际市场。乡村毛纺业几乎是近代早期英国原工业化的代名词,随之而来的是城镇化起步和非农业人口增多。但这种基于传统手工技术和旧有组织方式的生产,难以抵挡新技术和机器大工业的冲击,科茨沃兹所在西部毛纺区不但没有率先发生工业革命,甚至还未紧随。这个英国原工业化“先锋”,在迈向工业革命的进程中落伍了,西部原有毛纺业城镇逐渐“空心化”。从中世纪起,科茨沃兹当地人普遍用这种岩石筑房,其建筑的样式与色泽别具风格,加上绿色的草地、白色的羊群、遍布的毛纺业遗址,使得这里旅游资源极为丰富。1966年,科茨沃兹被规划成英格兰最大的“卓越自然美区域”而进行建设。2000年被列为国家公园。随着乡村旅游成为科茨沃兹经济新增长点和最重要的经济部门,该地区居民收入远高于伯明翰、曼彻斯特、利物浦、利兹等大工商业都市区。

-摘编自刘景华《科茨沃兹:城镇化进程中成功转身的美丽乡村》

(1)根据材料并结合所学知识,分析科茨沃兹地区城镇化兴起的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明科茨沃兹地区城镇化成功转型的启示。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性和和平性。考古证明,中国农业与中华文化、中华文明具有时间继起性与地域重合性,农业是中华文明起源和发展的基石,深刻塑造了中华文明的突出特性。

-摘编自赵越云、樊志民《农业生产塑造中华文明五个突出特性》

根据材料并结合所学中国古代史知识,围绕“农业与中华文明的突出特性”这一主题,就其中一个特性或整体,自拟题目,进行论述。(要求:观点正确,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)

昆明市第一中学2025届高三年级第八次联考

历史参考答案

1.D。

2.A。

3.A。

4.C。

5.B。

6.C。

7.C。

8.A。

9.C。

10.C。

11.D。

12.B。

13.D。

14.A。

15.C。

16.B。

17.

(1)商品经济发展及市场秩序的维护;法制建设与社会治理的需要;社会稳定及赋役征收;预防重大公共卫生安全事故的发生。(8分)

(2)推动食品生产的法治化与标准化进程;有利于食品储备运输冷冻冷链技术的推广;提高食品安全的监管水平和能力。(6分)

18.

(1)土地革命与群众战时经济动员;积极发展工矿企业及物资购销组织;建立公营、合作社、私营工商业等多维度经济流通网络;构建独立自主、自力更生的经济体系。(8分)

(2)初步形成了新民主主义经济模式、体系和思想;培养了一批经济建设人才;为后世积累了如何处理所有制、政府与市场关系的经验。(6分)

19.

(1)原因:优越的自然条件;人才优势;交通便利;支柱产业-毛纺织业发展的支撑,工场手工业发展,资本主义兴起;新航路的开辟。(任意三点6分)

(2)启示:在城镇化进程中,要结合资源优势,发展适合本地区的经济;政府政策的扶持促进城镇化发展;城镇化要与时俱进。(6分)

20.

题目:农业交流塑造中华文明突出的包容性

论述:新石器时代末期至商周时期,中国引进的马、牛、羊与大麦、小麦等动植物资源,与起源于中国的粟、黍、水稻和猪、狗等进行组合,成为在中国农业发展中扮演重要角色的“五谷”与“六畜”,使中国农业的宏观结构由新石器时代的种养结合转变为农牧兼营。秦汉时期,丝绸之路开辟,苜蓿的引入进一步强化了农牧兼营的农业结构,葡萄、大蒜等水果、蔬菜的引入,丰富了中国古人的“果盘子”和“菜篮子”。唐宋时期,通过陆上丝绸之路与海上丝绸之路,菠菜、胡萝卜、西瓜等的传入,进一步丰富了中国古人的日常饮食。明清时期,原产于美洲的玉米、甘薯等高产作物及辣椒、番茄等蔬菜作物和花生等经济作物的传入,以增加可耕地面积的方式提升了当时中国的粮食供给能力,夯实了中国人的“粮袋子”,为明清以来的人口增长提供了条件,而经济作物的引种则顺应了农业商品化发展的潮流。总之,中国农业对域外农业资源始终秉持开放包容的态度,历史上的四次引种高潮展现了中国农业对世界文明兼收并蓄的开放胸怀,也塑造了中华文明突出的包容性。

同课章节目录