统编版2024-2025学年度八年级下册历史期中测试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版2024-2025学年度八年级下册历史期中测试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 20:29:22 | ||

图片预览

文档简介

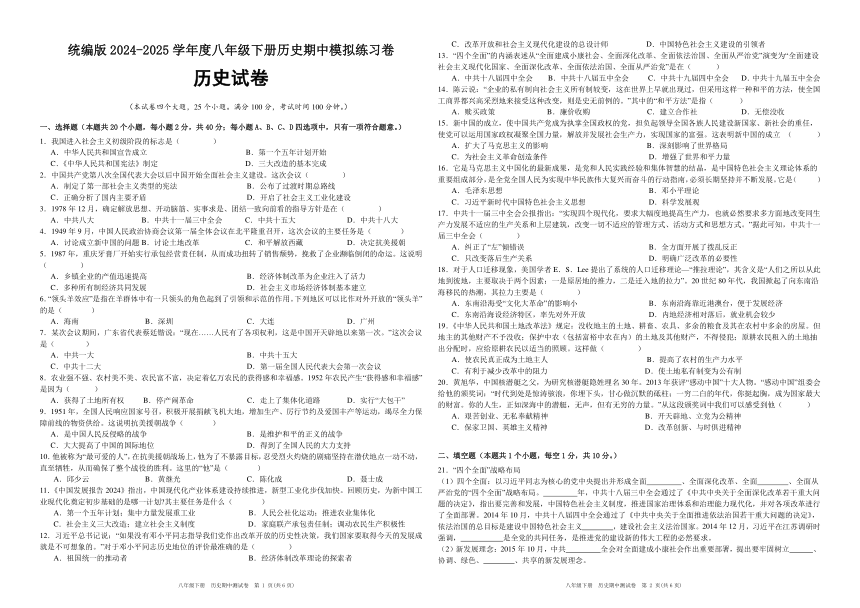

统编版2024-2025学年度八年级下册历史期中模拟练习卷

历史试卷

(本试卷四个大题,25个小题。满分100分,考试时间100分钟。)

一、选择题(本题共20个小题,每小题2分,共40分;每小题A、B、C、D四选项中,只有一项符合题意。)

1.我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.中华人民共和国宣告成立 B.第一个五年计划开始

C.《中华人民共和国宪法》制定 D.三大改造的基本完成

2.中国共产党第八次全国代表大会以后中国开始全面社会主义建设。这次会议( )

A.制定了第一部社会主义类型的宪法 B.公布了过渡时期总路线

C.正确分析了国内主要矛盾 D.开启了社会主义工业化建设

3.1978年12月,确定解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针是在( )

A.中共八大 B.中共十一届三中全会 C.中共十五大 D.中共十八大

4.1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重召开,这次会议的主要任务是( )

A.讨论成立新中国的问题B.讨论土地改革 C.和平解放西藏 D.决定抗美援朝

5.1987年,重庆牙膏厂开始实行承包经营责任制,从而成功扭转了销售颓势,挽救了企业濒临倒闭的命运。这说明( )

A.乡镇企业的产值迅速提高 B.经济体制改革为企业注入了活力

C.多种所有制经济共同发展 D.社会主义市场经济体制基本建立

6.“领头羊效应”是指在羊群体中有一只领头的角色起到了引领和示范的作用。下列地区可以比作对外开放的“领头羊”的是( )

A.海南 B.深圳 C.大连 D.广州

7.某次会议期间,广东省代表蔡廷锴说:“现在……人民有了各项权利,这是中国开天辟地以来第一次。”这次会议是( )

A.中共一大 B.中共十五大

C.中共十二大 D.第一届全国人民代表大会第一次会议

8.农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着亿万农民的获得感和幸福感。1952年农民产生“获得感和幸福感”是因为( )

A.获得了土地所有权 B.停产闹革命 C.走上了集体化道路 D.实行“大包干”

9.1951年,全国人民响应国家号召,积极开展捐献飞机大地,增加生产、厉行节约及爱国丰产等运动,竭尽全力保障前线的物资供给。这说明抗美援朝战争( )

A.是中国人民反侵略的战争 B.是维护和平的正义的战争

C.大大提高了中国的国际地位 D.得到了全国人民的大力支持

10.他被称为“最可爱的人”,在抗美援朝战场上,他为了不暴露目标,忍受烈火灼烧的剧痛坚持在潜伏地点一动不动,直至牺牲,从而确保了整个战役的胜利。这里的“他”是( )

A.邱少云 B.黄继光 C.陈化成 D.聂士成

11.《中国发展报告2024》指出,中国现代化产业体系建设持续推进,新型工业化步伐加快。回顾历史,为新中国工业现代化奠定初步基础的是哪一计划 其主要任务是什么( )

A.第一个五年计划;集中力量发展重工业 B.人民公社化运动;推进农业集体化

C.社会主义三大改造;建立社会主义制度 D.家庭联产承包责任制;调动农民生产积极性

12.习近平总书记说:“如果没有邓小平同志指导我们党作出改革开放的历史性决策,我们国家要取得今天的发展成就是不可想象的。”对于邓小平同志历史地位的评价最准确的是( )

A.祖国统一的推动者 B.经济体制改革理论的探索者

C.改革开放和社会主义现代化建设的总设计师 D.中国特色社会主义建设的引领者

13.“四个全面”的内涵表述从“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”演变为“全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”是在( )

A.中共十八届四中全会 B.中共十八届五中全会 C.中共十九届四中全会 D.中共十九届五中全会

14.陈云说:“企业的私有制向社会主义所有制较变,这在世界上早就出现过,但采用这样一种和平的方法,使全国工商界都兴高采烈地来接受这种改变,则是史无前例的。”其中的“和平方法”是指( )

A.赎买政策 B.廉价收购 C.建立合作社 D.无偿没收

15.新中国的成立,使中国共产党成为执掌全国政权的党,担负起领导全国各族人民建设新国家、新社会的重任,使党可以运用国家政权凝聚全国力量,解放并发展社会生产力,实现国家的富强。这表明新中国的成立 ( )

A.扩大了马克思主义的影响 B.深刻影响了世界格局

C.为社会主义革命创造条件 D.增强了世界和平力量

16.它是马克思主义中国化的最新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南,必须长期坚持并不断发展。它是( )

A.毛泽东思想 B.邓小平理论

C.习近平新时代中国特色社会主义思想 D.科学发展观

17.中共十一届三中全会公报指出:“实现四个现代化,要求大幅度地提高生产力,也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”据此可知,中共十一届三中全会( )

A.纠正了“左”倾错误 B.全方面开展了拨乱反正

C.只改变落后生产关系 D.明确广泛改革的必要性

18.对于人口迁移现象,美国学者E.S.Lee提出了系统的人口迁移理论—“推拉理论”,其含义是“人们之所以从此地到彼地,主要取决于两个因素:一是原居地的推力,二是迁入地的拉力”。20世纪80年代,我国掀起了向东南沿海移民的热潮,其拉力主要是( )

A.东南沿海受“文化大革命”的影响小 B.东南沿海靠近港澳台,便于发展经济

C.东南沿海设经济特区,率先对外开放 D.内地经济相对落后,就业机会较少

19.《中华人民共和国土地改革法》规定:没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。但地主的其他财产不予没收;保护中农(包括富裕中农在内)的土地及其他财产,不得侵犯;原耕农民租入的土地抽出分配时,应给原耕农民以适当的照顾。这样做( )

A.使农民真正成为土地主人 B.提高了农村的生产力水平

C.有利于减少改革中的阻力 D.使土地私有制变为公有制

20.黄旭华,中国核潜艇之父,为研究核潜艇隐姓埋名30年。2013年获评“感动中国”十大人物。“感动中国”组委会给他的颁奖词:“时代到处是惊涛骇浪,你埋下头,甘心做沉默的砥柱;一穷二白的年代,你挺起胸,成为国家最大的财富。你的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。”从这段颁奖词中我们可以感受到他( )

A.艰苦创业、无私奉献精神 B.开天辟地、立党为公精神

C.保家卫国、英雄主义精神 D.改革创新、与时俱进精神

二、填空题(本题共1个小题,每空1分,共10分。)

21.“四个全面”战略布局

(1)四个全面:以习近平同志为核心的党中央提出并形成全面 、全面深化改革、全面 、全面从严治党的“四个全面”战略布局。 年,中共十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,指出要完善和发展,中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,并对各项改革进行了全面部署。2014年10月,中共十八届四中全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,依法治国的总目标是建设中国特色社会主义 ,建设社会主义法治国家。2014年12月,习近平在江苏调研时强调, 是全党的共同任务,是推进党的建设新的伟大工程的必然要求。

(2)新发展理念:2015年10月,中共 全会对全面建成小康社会作出重要部署,提出要牢固树立 、协调、绿色、 、共享的新发展理念。

(3)演变:2020年10月召开的中共 全会,对开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出战略决策。“四个全面”战略布局的内涵演化为“全面建设社会主义 国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”。

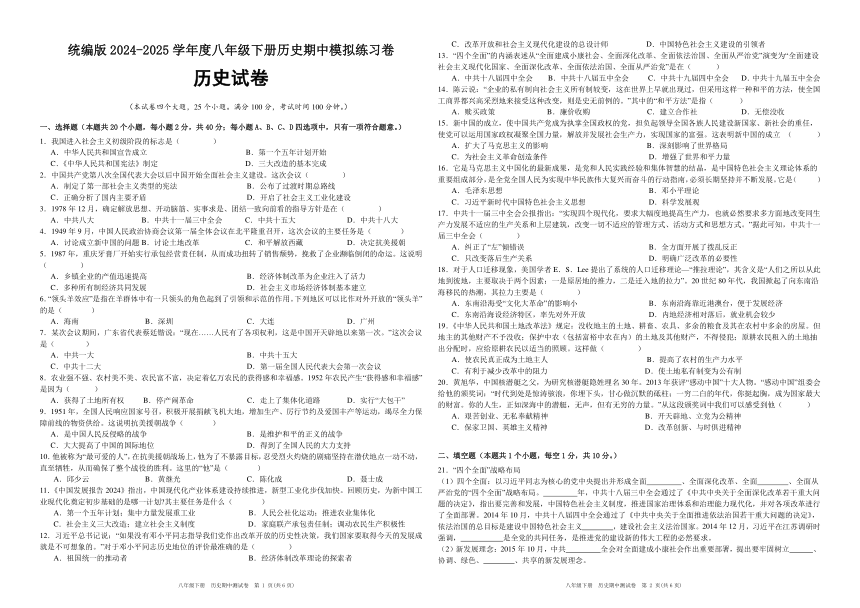

三、综合问答题(本题共14分。)

22.新中国成立初期,面临着内要肃清反革命势力、巩固政权,外要反击外来侵略的重任。阅读下列材料,回答问题。

材料一 雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡!

材料二 为什么要进行这种改革呢?简单地说,就是因为中国原来的土地制度极不合理……这种情况如果不加改变,中国人民革命的胜利就不能巩固,农村生产力就不能解放,新中国的工业化就没有实现的可能,人民就不能得到革命胜利的基本果实,而要改变这种情况,就必须按照《①》的规定:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。这就是我们要实行土地改革的基本理由和基本目的。

——刘少奇《关于土地改革问题的报告》

材料三 一位巨人俯瞰着世界,洪亮的声音,全世界都听到了,中华人民共和国成立了!当第一面五星红旗冉冉升起,全世界都看到了,中国人民从此站起来了!

(1)根据材料一并结合所学知识分析“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的是谁?他们“跨过鸭绿江”的目的是什么?根据所学知识简述抗美援朝的胜利有何历史意义?(3分)

(2)材料二①横线处是哪部法律文献?这部法律是我国进行什么改革的依据?(3分)

(3)从材料二中概括这次改革完成的意义?(4分)

(4)综合以上三则材料,给它们概括一个主题名称。(4分)

四、材料分析题(本题共3个小题,第23小题12分,第24小题12分,第25小题12分;共36分。)

23.(12分)中华人民共和国成立后,中国共产党领导人民进行艰苦卓绝的斗争。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1949年开国大典标志着“新中国”由观念而成为现实。但对于新生的政权来说,它还必须在实践中不断塑造新的国家形象。在开国大典及以后的节日庆典中“新中国”的标志--五星红旗、北京天安门等元素构成了国家形象符号体系。在重建社会结构中,群众运动再次被有效地加以运用,通过“翻身”意识等建立“积极的国家形象",并赢得广大民众的普遍认同。拒绝“继承”旧中国一切外交“遗产”,奉行独立自主的新外交政策,从而“在整个战略上处于主动地位”,这极大地提升了新中国的国际影响力。

——摘编自周良书《“新中国”观念的生成和国家形象的初步建构》

(1)根据材料一,概括说明新中国是如何塑造新国家形象的。(4分)

材料二:《英雄赞歌》歌词(节选)

风烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听.... 人民战士驱虎豹,舍生忘死保和平!为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它;为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花。

[注]《英雄赞歌》是反映抗美援朝战争的电影《英雄儿女》的插曲。

(2)材料二的《英雄赞歌》一经播出便风靡全国,结合所学知识,从抗美援朝战争的英雄事迹和历史意义等角度,阐述这首歌能够被广为传唱的原因。(4分)

材料三 建国初期,国民经济全面崩溃,农业生产跌至谷底,这决定了党和政府必须把恢复国民经济作为当时的主要任务。当时,农村中人口占比不到10%的地主和富农约占全国80%的土地,占比90%的贫农、雇农和中农却只占有全国20%的土地。1950年《中华人民共和国土地改革法》通过,到1952年底,土地改革在大陆基本完成。

——摘编自程文朝等《新中国成立以来农村土地制度变迁的历史溯源及当代成就》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括建国初期进行土地改革的原因,以及土地改革后农村土地所有制形式发生了怎样的变化?(4分)

24.(12分)铁路作为近现代交通运输的重要标志,深刻影响着社会的发展与变迁。从晚清艰难起步,到如今迈向智能化发展,它见证了时代的风云变幻。阅读材料,回答问题。

材料一 萍醴铁路……此路路程虽不长,但所经地区岗峦起伏,山区路线约占全线40%,路线沿古大道而行,工程较难,又加沿线居民迷信风水,不肯让地,迫使路线取急弯甚多,工程进度迟缓。……萍醴铁路开工后不及一年,1900年夏,中国发生义和团运动,影响及于江西、湖南,在萍醴铁路工地上工作的外国工程技术人员均避往上海。萍醴铁路被迫停工近10个月。盛宣怀为抓紧路工,乃电请詹天佑南下参予萍醴铁路建设。

——摘编自经盛鸿《詹天佑评传》

(1)根据材料一,概括铁路修建时面临的困难。(3分)

材料二 1912年津浦铁路劳工档案显示:“在修建过程中,英国、德国等帝国主义国家……多次派官员前来干涉,要求增加英德籍工程师的数量并主导关键技术环节,企图控制铁路的修筑权。他们还以停止提供部分铁路建设所需的材料相要挟,使得工程进度严重受阻,原本计划的工期不得不延长,工人也被迫在更加紧张的工期压力下长时间劳作。”

(2)根据材料二,简述帝国主义国家阻挠我国修建铁路的方式并结合所学知识,分析其动机。(3分)

材料三 1953年《人民日报》报道:“成渝铁路通车,四川百姓夹道欢呼。铁路工人王大山说:‘以前出门靠腿脚,现在火车一日千里!这条铁路是咱们工人一锤一锤建起来的,再难也值!’”

(3)根据材料三并结合所学知识,指出群众建设热情高涨的原因。(3分)

材料四 2025年“智能铁路博物馆”规划:通过AR技术复原铁路史场景,让观众感受铁路发展的艰辛与成就。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国近现代铁路发展史的感悟。(3分)

25.(12分)19世纪以来,中华民族的历史是屈辱与机遇并存的历史,在逐步沦为半殖民地半封建社会的同时,也在不断地抗争、探索,实现中华民族的重新崛起。九年级(1)班同学开展了一场主题探究活动,请你参与。

【民族伤痛】

材料一 三幅漫画

(1)材料一中图A条约的签订与列强的哪一侵华事件有关 图B所示事件后,中国被迫签署了哪一条约 结合所学知识,分析三幅漫画所呈现的中国历史发展的趋势以及出现这一趋势的主要原因。(3分)

【英勇抗争】

材料二 19世纪中后期,重要历史人物“档案”

人物1 人物2 人物3

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 左宗棠,收复新疆,维护了国家领土完整,巩固了西北边防。 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁

(2)仿照材料二中人物2的描述,在人物1和3中任选一位历史人物,完成“档案”的填写。结合材料中三位人物的活动,概括出他们在历史发展进程中所起的共同作用。(3分)

【不懈探索】

材料三

图D 洋务运动示意图

这个国家的政府已经腐败透顶,只有革命才能提供救世良药……1911年10月10日,汉口一家炸弹制造厂的意外爆炸,导致了附近帝国军队的兵变。尽管缺乏配合,革命运动仍迅速席卷全国。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)洋务派在图D中①处创办的近代军事工业是 结合所学知识分析,创办这一企业的原因。指出材料三中的“兵变”是什么事件 结合所学知识,用史实说明“革命运动仍迅速席卷全国”带来的影响 (3分)

【伟大复兴】

材料四 党的十八大之后,以习近平为总书记的党中央,接过历史的接力棒,带领全党全国各族人民奋发有为,推进中国特色社会主义伟大事业……我们相信,随着全面深化改革的不断推进,中华民族这个“东方巨龙”一定会日益“强起来”,中华民族伟大复兴一定会实现!

——摘编自习近平在中共十九大宣告

图E 习近平

依据材料四,并结合所学知识,指出党的十八大以来,为实现中华民族“强起来”我国采取了哪些重大举措 请你用一句话为本次探究活动拟定一个主题名称。 (要求:主题鲜明、语言凝练)(3分)

试卷第1页,共3页

统编版2024-2025学年度八年级下册历史期中模拟练习卷

答 题 卡

姓名:______________班级:______________

准考证号

一、选择题(请用2B铅笔填涂)

1、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 2、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 3、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 4、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 5、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 6、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 7、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 8、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 9、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 10、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 11、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 12、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 13、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 14、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 15、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

16、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 17、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 18、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 19、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 20、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

二、非选择题(请在各试题的答题区内作答)

21题、 (1) 、 、 、 、 , (2) 、 、 。 (3) 、 。

22题、

23题、

24题、

25题、

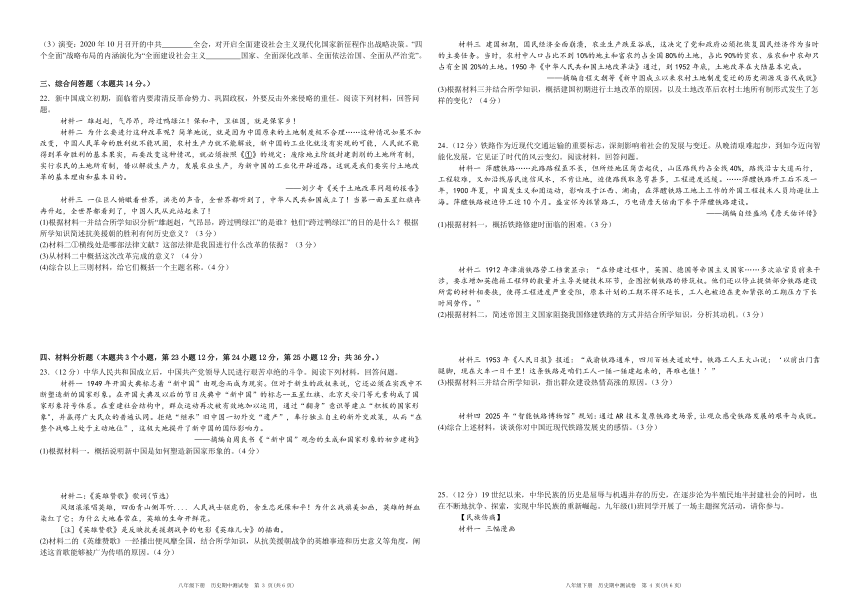

参考答案

一、选择题(本题共20个小题,每小题2分,共40分;每小题A、B、C、D四选项中,只有一项符合题意。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D C B A B B D A D A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C D A C C D C C A

二、填空题(本题共1个小题,每空1分,共10分。)

21. 建成小康社会 依法治国 2013 法治体系 从严治党 十八届五中 创新 开放 十九届五中 现代化

三、综合问答题(本题共14分。)

22.答:(1)人物:结合所学内容可知,“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的是中国人民志愿军战歌,因此是指中国人民志愿军;

目的:据材料一“保和平,卫祖国,就是保家乡!”可知,他们跨过鸭绿江的目的是为了抗美援朝,保家卫国;

历史意义:据所学抗美援朝的意义可知,伟大的抗美援朝战争,抵御了帝国主义侵略扩张,捍卫了新中国安全,保卫了中国人民和平生活;稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲和世界和平,大大提高了我国的国际地位。抗美援朝战争伟大胜利,是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书,是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑。

(2)法律文献:据材料二“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”可知,新中国成立后,1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,它规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。①横线处是《中华人民共和国土地改革法》。

改革:据材料二“这就是我们要实行土地改革的基本理由和基本目的”并结合所学可知,这部法律是我国进行土地改革的依据。

(3)意义:据材料二“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”并结合所学可知,彻底摧毁了在我国存在了两千多年的封建土地制度,地主阶级也被消灭;农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力。农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。

(4)主题名称:材料一、二主要涉及了抗美援朝和土地改革,这些都是巩固我国新生政权的措施,材料三是新中国的成立,所以主题名称应该是中华人民共和国的成立与巩固。

23.答:(1)做法:据材料一“在开国大典及以后的节日庆典中“新中国”的标志--五星红旗、北京天安门等元素构成了国家形象符号体系。”可知,①利用五星红旗、北京天安门等元素构成了国家形象符号体系;据材料一“群众运动再次被有效地加以运用,通过‘翻身’意识等建立‘积极的国家形象’,并赢得广大民众的普遍认同。”可知,②采用群众运动的方式,通过“翻身”意识等建立“积极的国家形象”;据材料一“拒绝‘继承’旧中国一切外交‘遗产’,奉行独立自主的新外交政策”可知,③建立独立自主的新外交关系。

(2)原因: 从抗美援朝战争的英雄事迹和历史意义等角度阐述,抗美援朝战争中,中国人民志愿军将士面对强大而凶狠的敌人,英勇顽强、舍生忘死,打败了侵略者,涌现出黄继光、邱少云等战斗英雄。意义是抗美援朝战争的胜利,捍卫了新中国的安全,保卫了中国人民的和平生活,维护了亚洲和世界和平,大大提高了我国的国际地位,是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑。

(3)原因:据材料三“建国初期,国民经济全面崩溃,农业生产跌至谷底”可知,国民经济遭到严重破坏,农业生产跌至谷底;据材料三“农村中人口占比不到10%的地主和富农约占全国80%的土地,占比90%的贫农、雇农和中农却只占有全国20%的土地”可知,农村土地占有不均,为满足农民的土地要求。

变化:据所学土地改革的内容可知,废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制。

24.答:(1)困难:根据材料“但所经地区岗峦起伏,山区路线约占全线40%”可知,铁路修建时面临的困难有山峦起伏,山区路线较多;根据材料“又加沿线居民迷信风水,不肯让地”可知,铁路修建时面临的困难有沿线居民迷信风水,不肯让地;根据材料“萍醴铁路开工后不及一年,1900年夏,中国发生义和团运动,影响及于江西、湖南,在萍醴铁路工地上工作的外国工程技术人员均避往上海。萍醴铁路被迫停工近10个月。”可知,铁路修建时面临的困难有国内动荡不安的局势。(答出两点即可)

(2)方式:根据材料“要求增加英德籍工程师的数量并主导关键技术环节,企图控制铁路的修筑权”可知,帝国主义国家通过派遣外籍工程师控制技术阻挠我国修建铁路;根据材料“他们还以停止提供部分铁路建设所需的材料相要挟,使得工程进度严重受阻”可知,帝国主义国家通过以断供材料相要挟阻挠我国修建铁路。

动机:根据材料“多次派官员前来干涉,要求增加英德籍工程师的数量并主导关键技术环节,企图控制铁路的修筑权”可知,帝国主义国家阻挠我国修建铁路的动机是为了攫取中国铁路修筑权(或企图控制铁路修筑权”),扩大经济侵略),是为了扩大在华势力范围,进行政治控制。

(3)原因:根据材料“ 1953年”和结合所学知识可知,1949年新中国成立后,人民当家作主,激发群众建设热情;根据材料“ 1953年”和结合所学知识可知,1953年我国开始进行三大改造,社会主义工业化建设激发群众积极性;根据材料“ 1953年”和结合所学知识可知,1950-1952年我国进行土地改革,农民成为土地的主人激发群众积极性;等等。(答出一点即可)

(4)感悟:本题为开放性题目,言之有理即可。如,铁路发展体现民族自强(从依赖列强到自主创新);科技进步与国家命运紧密相连;等等。(言之有理,答出一点即可)

25.(1)侵华事件:根据材料,图A中的条约为《南京条约》,结合所学知识,鸦片战争失败后,中英签订《南京条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会,所以是鸦片战争;条约:根据材料,图B为甲午大海战,结合所学知识,1895年,甲午战争以清政府失败告终,中日签订《马关条约》;趋势:结根据图片,图A为鸦片战争,图B为甲午战争,图C使得镇政府沦为“洋人的朝廷”的是八国联军侵华战争,结合所学知识。鸦片战争使得中国开始沦为半殖民地化程度,甲午战争使得中国半殖民化程度大大加深,八国联军侵华战争使得中国完全沦为半殖民地化程度,所以趋势是逐步沦为半殖民地化程度;主要原因:根据材料可以得出中国逐步沦为半殖民地半封建社会都是伴随着西方国家的侵略,所以原因是西方国家的侵略。

(2)介绍:选择图片根据所学知识进行介绍即可,如选择人物1,结合所学知识人物是林则徐,结合所学知识,林则徐主导进行了虎门销烟;是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志;共同作用:结合所学知识,虎门销烟抵抗西方对中国的经济侵略,黄海大战与日军进行了英勇抗争,抵抗了西方国家对中国的侵略,显示了中国人民的斗争精神。

(3)近代军事工业:根据图片,①处为安庆,结合所学知识,洋务运动期间在安庆创办的是安庆内军械所;原因:结合所学知识,安庆内军械所是洋务派创办的军事工业,目的是维护清王朝统治;事件:根据材料“1911年10月10日,汉口一家炸弹制造厂的意外爆炸,导致了附近帝国军队的兵变”,结合所学知识,1911年10月10日爆发的是武昌起义,也就是辛亥革命;影响:结合所学知识,辛亥革命后清帝退位,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

(4)重大举措:结合所学知识,党的十八大以来,以习近平为总书记的党中央采取了一系列措施,包括一带一路战略、京津冀一体化等;主题名称:根据材料可以得出,材料体现了中国逐步沦为半殖民地半封建社会的过程,也体现出近代中国人民进行的反抗以及新中国成立后取得的成就,综上体现的是中国的屈辱与自强。

答案第1页,共2页

八年级下册 历史期中答案 第 1 页(共2页) 八年级下册 历史期中答案 第 1 页(共2页)

历史试卷

(本试卷四个大题,25个小题。满分100分,考试时间100分钟。)

一、选择题(本题共20个小题,每小题2分,共40分;每小题A、B、C、D四选项中,只有一项符合题意。)

1.我国进入社会主义初级阶段的标志是( )

A.中华人民共和国宣告成立 B.第一个五年计划开始

C.《中华人民共和国宪法》制定 D.三大改造的基本完成

2.中国共产党第八次全国代表大会以后中国开始全面社会主义建设。这次会议( )

A.制定了第一部社会主义类型的宪法 B.公布了过渡时期总路线

C.正确分析了国内主要矛盾 D.开启了社会主义工业化建设

3.1978年12月,确定解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针是在( )

A.中共八大 B.中共十一届三中全会 C.中共十五大 D.中共十八大

4.1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平隆重召开,这次会议的主要任务是( )

A.讨论成立新中国的问题B.讨论土地改革 C.和平解放西藏 D.决定抗美援朝

5.1987年,重庆牙膏厂开始实行承包经营责任制,从而成功扭转了销售颓势,挽救了企业濒临倒闭的命运。这说明( )

A.乡镇企业的产值迅速提高 B.经济体制改革为企业注入了活力

C.多种所有制经济共同发展 D.社会主义市场经济体制基本建立

6.“领头羊效应”是指在羊群体中有一只领头的角色起到了引领和示范的作用。下列地区可以比作对外开放的“领头羊”的是( )

A.海南 B.深圳 C.大连 D.广州

7.某次会议期间,广东省代表蔡廷锴说:“现在……人民有了各项权利,这是中国开天辟地以来第一次。”这次会议是( )

A.中共一大 B.中共十五大

C.中共十二大 D.第一届全国人民代表大会第一次会议

8.农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着亿万农民的获得感和幸福感。1952年农民产生“获得感和幸福感”是因为( )

A.获得了土地所有权 B.停产闹革命 C.走上了集体化道路 D.实行“大包干”

9.1951年,全国人民响应国家号召,积极开展捐献飞机大地,增加生产、厉行节约及爱国丰产等运动,竭尽全力保障前线的物资供给。这说明抗美援朝战争( )

A.是中国人民反侵略的战争 B.是维护和平的正义的战争

C.大大提高了中国的国际地位 D.得到了全国人民的大力支持

10.他被称为“最可爱的人”,在抗美援朝战场上,他为了不暴露目标,忍受烈火灼烧的剧痛坚持在潜伏地点一动不动,直至牺牲,从而确保了整个战役的胜利。这里的“他”是( )

A.邱少云 B.黄继光 C.陈化成 D.聂士成

11.《中国发展报告2024》指出,中国现代化产业体系建设持续推进,新型工业化步伐加快。回顾历史,为新中国工业现代化奠定初步基础的是哪一计划 其主要任务是什么( )

A.第一个五年计划;集中力量发展重工业 B.人民公社化运动;推进农业集体化

C.社会主义三大改造;建立社会主义制度 D.家庭联产承包责任制;调动农民生产积极性

12.习近平总书记说:“如果没有邓小平同志指导我们党作出改革开放的历史性决策,我们国家要取得今天的发展成就是不可想象的。”对于邓小平同志历史地位的评价最准确的是( )

A.祖国统一的推动者 B.经济体制改革理论的探索者

C.改革开放和社会主义现代化建设的总设计师 D.中国特色社会主义建设的引领者

13.“四个全面”的内涵表述从“全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”演变为“全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”是在( )

A.中共十八届四中全会 B.中共十八届五中全会 C.中共十九届四中全会 D.中共十九届五中全会

14.陈云说:“企业的私有制向社会主义所有制较变,这在世界上早就出现过,但采用这样一种和平的方法,使全国工商界都兴高采烈地来接受这种改变,则是史无前例的。”其中的“和平方法”是指( )

A.赎买政策 B.廉价收购 C.建立合作社 D.无偿没收

15.新中国的成立,使中国共产党成为执掌全国政权的党,担负起领导全国各族人民建设新国家、新社会的重任,使党可以运用国家政权凝聚全国力量,解放并发展社会生产力,实现国家的富强。这表明新中国的成立 ( )

A.扩大了马克思主义的影响 B.深刻影响了世界格局

C.为社会主义革命创造条件 D.增强了世界和平力量

16.它是马克思主义中国化的最新成果,是党和人民实践经验和集体智慧的结晶,是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南,必须长期坚持并不断发展。它是( )

A.毛泽东思想 B.邓小平理论

C.习近平新时代中国特色社会主义思想 D.科学发展观

17.中共十一届三中全会公报指出:“实现四个现代化,要求大幅度地提高生产力,也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”据此可知,中共十一届三中全会( )

A.纠正了“左”倾错误 B.全方面开展了拨乱反正

C.只改变落后生产关系 D.明确广泛改革的必要性

18.对于人口迁移现象,美国学者E.S.Lee提出了系统的人口迁移理论—“推拉理论”,其含义是“人们之所以从此地到彼地,主要取决于两个因素:一是原居地的推力,二是迁入地的拉力”。20世纪80年代,我国掀起了向东南沿海移民的热潮,其拉力主要是( )

A.东南沿海受“文化大革命”的影响小 B.东南沿海靠近港澳台,便于发展经济

C.东南沿海设经济特区,率先对外开放 D.内地经济相对落后,就业机会较少

19.《中华人民共和国土地改革法》规定:没收地主的土地、耕畜、农具、多余的粮食及其在农村中多余的房屋。但地主的其他财产不予没收;保护中农(包括富裕中农在内)的土地及其他财产,不得侵犯;原耕农民租入的土地抽出分配时,应给原耕农民以适当的照顾。这样做( )

A.使农民真正成为土地主人 B.提高了农村的生产力水平

C.有利于减少改革中的阻力 D.使土地私有制变为公有制

20.黄旭华,中国核潜艇之父,为研究核潜艇隐姓埋名30年。2013年获评“感动中国”十大人物。“感动中国”组委会给他的颁奖词:“时代到处是惊涛骇浪,你埋下头,甘心做沉默的砥柱;一穷二白的年代,你挺起胸,成为国家最大的财富。你的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。”从这段颁奖词中我们可以感受到他( )

A.艰苦创业、无私奉献精神 B.开天辟地、立党为公精神

C.保家卫国、英雄主义精神 D.改革创新、与时俱进精神

二、填空题(本题共1个小题,每空1分,共10分。)

21.“四个全面”战略布局

(1)四个全面:以习近平同志为核心的党中央提出并形成全面 、全面深化改革、全面 、全面从严治党的“四个全面”战略布局。 年,中共十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,指出要完善和发展,中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,并对各项改革进行了全面部署。2014年10月,中共十八届四中全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,依法治国的总目标是建设中国特色社会主义 ,建设社会主义法治国家。2014年12月,习近平在江苏调研时强调, 是全党的共同任务,是推进党的建设新的伟大工程的必然要求。

(2)新发展理念:2015年10月,中共 全会对全面建成小康社会作出重要部署,提出要牢固树立 、协调、绿色、 、共享的新发展理念。

(3)演变:2020年10月召开的中共 全会,对开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出战略决策。“四个全面”战略布局的内涵演化为“全面建设社会主义 国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党”。

三、综合问答题(本题共14分。)

22.新中国成立初期,面临着内要肃清反革命势力、巩固政权,外要反击外来侵略的重任。阅读下列材料,回答问题。

材料一 雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江!保和平,卫祖国,就是保家乡!

材料二 为什么要进行这种改革呢?简单地说,就是因为中国原来的土地制度极不合理……这种情况如果不加改变,中国人民革命的胜利就不能巩固,农村生产力就不能解放,新中国的工业化就没有实现的可能,人民就不能得到革命胜利的基本果实,而要改变这种情况,就必须按照《①》的规定:废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。这就是我们要实行土地改革的基本理由和基本目的。

——刘少奇《关于土地改革问题的报告》

材料三 一位巨人俯瞰着世界,洪亮的声音,全世界都听到了,中华人民共和国成立了!当第一面五星红旗冉冉升起,全世界都看到了,中国人民从此站起来了!

(1)根据材料一并结合所学知识分析“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的是谁?他们“跨过鸭绿江”的目的是什么?根据所学知识简述抗美援朝的胜利有何历史意义?(3分)

(2)材料二①横线处是哪部法律文献?这部法律是我国进行什么改革的依据?(3分)

(3)从材料二中概括这次改革完成的意义?(4分)

(4)综合以上三则材料,给它们概括一个主题名称。(4分)

四、材料分析题(本题共3个小题,第23小题12分,第24小题12分,第25小题12分;共36分。)

23.(12分)中华人民共和国成立后,中国共产党领导人民进行艰苦卓绝的斗争。阅读下列材料,回答问题。

材料一 1949年开国大典标志着“新中国”由观念而成为现实。但对于新生的政权来说,它还必须在实践中不断塑造新的国家形象。在开国大典及以后的节日庆典中“新中国”的标志--五星红旗、北京天安门等元素构成了国家形象符号体系。在重建社会结构中,群众运动再次被有效地加以运用,通过“翻身”意识等建立“积极的国家形象",并赢得广大民众的普遍认同。拒绝“继承”旧中国一切外交“遗产”,奉行独立自主的新外交政策,从而“在整个战略上处于主动地位”,这极大地提升了新中国的国际影响力。

——摘编自周良书《“新中国”观念的生成和国家形象的初步建构》

(1)根据材料一,概括说明新中国是如何塑造新国家形象的。(4分)

材料二:《英雄赞歌》歌词(节选)

风烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听.... 人民战士驱虎豹,舍生忘死保和平!为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了它;为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花。

[注]《英雄赞歌》是反映抗美援朝战争的电影《英雄儿女》的插曲。

(2)材料二的《英雄赞歌》一经播出便风靡全国,结合所学知识,从抗美援朝战争的英雄事迹和历史意义等角度,阐述这首歌能够被广为传唱的原因。(4分)

材料三 建国初期,国民经济全面崩溃,农业生产跌至谷底,这决定了党和政府必须把恢复国民经济作为当时的主要任务。当时,农村中人口占比不到10%的地主和富农约占全国80%的土地,占比90%的贫农、雇农和中农却只占有全国20%的土地。1950年《中华人民共和国土地改革法》通过,到1952年底,土地改革在大陆基本完成。

——摘编自程文朝等《新中国成立以来农村土地制度变迁的历史溯源及当代成就》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括建国初期进行土地改革的原因,以及土地改革后农村土地所有制形式发生了怎样的变化?(4分)

24.(12分)铁路作为近现代交通运输的重要标志,深刻影响着社会的发展与变迁。从晚清艰难起步,到如今迈向智能化发展,它见证了时代的风云变幻。阅读材料,回答问题。

材料一 萍醴铁路……此路路程虽不长,但所经地区岗峦起伏,山区路线约占全线40%,路线沿古大道而行,工程较难,又加沿线居民迷信风水,不肯让地,迫使路线取急弯甚多,工程进度迟缓。……萍醴铁路开工后不及一年,1900年夏,中国发生义和团运动,影响及于江西、湖南,在萍醴铁路工地上工作的外国工程技术人员均避往上海。萍醴铁路被迫停工近10个月。盛宣怀为抓紧路工,乃电请詹天佑南下参予萍醴铁路建设。

——摘编自经盛鸿《詹天佑评传》

(1)根据材料一,概括铁路修建时面临的困难。(3分)

材料二 1912年津浦铁路劳工档案显示:“在修建过程中,英国、德国等帝国主义国家……多次派官员前来干涉,要求增加英德籍工程师的数量并主导关键技术环节,企图控制铁路的修筑权。他们还以停止提供部分铁路建设所需的材料相要挟,使得工程进度严重受阻,原本计划的工期不得不延长,工人也被迫在更加紧张的工期压力下长时间劳作。”

(2)根据材料二,简述帝国主义国家阻挠我国修建铁路的方式并结合所学知识,分析其动机。(3分)

材料三 1953年《人民日报》报道:“成渝铁路通车,四川百姓夹道欢呼。铁路工人王大山说:‘以前出门靠腿脚,现在火车一日千里!这条铁路是咱们工人一锤一锤建起来的,再难也值!’”

(3)根据材料三并结合所学知识,指出群众建设热情高涨的原因。(3分)

材料四 2025年“智能铁路博物馆”规划:通过AR技术复原铁路史场景,让观众感受铁路发展的艰辛与成就。

(4)综合上述材料,谈谈你对中国近现代铁路发展史的感悟。(3分)

25.(12分)19世纪以来,中华民族的历史是屈辱与机遇并存的历史,在逐步沦为半殖民地半封建社会的同时,也在不断地抗争、探索,实现中华民族的重新崛起。九年级(1)班同学开展了一场主题探究活动,请你参与。

【民族伤痛】

材料一 三幅漫画

(1)材料一中图A条约的签订与列强的哪一侵华事件有关 图B所示事件后,中国被迫签署了哪一条约 结合所学知识,分析三幅漫画所呈现的中国历史发展的趋势以及出现这一趋势的主要原因。(3分)

【英勇抗争】

材料二 19世纪中后期,重要历史人物“档案”

人物1 人物2 人物3

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ 左宗棠,收复新疆,维护了国家领土完整,巩固了西北边防。 ▁▁▁▁▁▁▁▁▁

(2)仿照材料二中人物2的描述,在人物1和3中任选一位历史人物,完成“档案”的填写。结合材料中三位人物的活动,概括出他们在历史发展进程中所起的共同作用。(3分)

【不懈探索】

材料三

图D 洋务运动示意图

这个国家的政府已经腐败透顶,只有革命才能提供救世良药……1911年10月10日,汉口一家炸弹制造厂的意外爆炸,导致了附近帝国军队的兵变。尽管缺乏配合,革命运动仍迅速席卷全国。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)洋务派在图D中①处创办的近代军事工业是 结合所学知识分析,创办这一企业的原因。指出材料三中的“兵变”是什么事件 结合所学知识,用史实说明“革命运动仍迅速席卷全国”带来的影响 (3分)

【伟大复兴】

材料四 党的十八大之后,以习近平为总书记的党中央,接过历史的接力棒,带领全党全国各族人民奋发有为,推进中国特色社会主义伟大事业……我们相信,随着全面深化改革的不断推进,中华民族这个“东方巨龙”一定会日益“强起来”,中华民族伟大复兴一定会实现!

——摘编自习近平在中共十九大宣告

图E 习近平

依据材料四,并结合所学知识,指出党的十八大以来,为实现中华民族“强起来”我国采取了哪些重大举措 请你用一句话为本次探究活动拟定一个主题名称。 (要求:主题鲜明、语言凝练)(3分)

试卷第1页,共3页

统编版2024-2025学年度八年级下册历史期中模拟练习卷

答 题 卡

姓名:______________班级:______________

准考证号

一、选择题(请用2B铅笔填涂)

1、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 2、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 3、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 4、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 5、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 6、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 7、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 8、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 9、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 10、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 11、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 12、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 13、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 14、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 15、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

16、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 17、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 18、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 19、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 20、[ A ] [ B ] [ C ] [ D ]

二、非选择题(请在各试题的答题区内作答)

21题、 (1) 、 、 、 、 , (2) 、 、 。 (3) 、 。

22题、

23题、

24题、

25题、

参考答案

一、选择题(本题共20个小题,每小题2分,共40分;每小题A、B、C、D四选项中,只有一项符合题意。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D C B A B B D A D A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 A C D A C C D C C A

二、填空题(本题共1个小题,每空1分,共10分。)

21. 建成小康社会 依法治国 2013 法治体系 从严治党 十八届五中 创新 开放 十九届五中 现代化

三、综合问答题(本题共14分。)

22.答:(1)人物:结合所学内容可知,“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的是中国人民志愿军战歌,因此是指中国人民志愿军;

目的:据材料一“保和平,卫祖国,就是保家乡!”可知,他们跨过鸭绿江的目的是为了抗美援朝,保家卫国;

历史意义:据所学抗美援朝的意义可知,伟大的抗美援朝战争,抵御了帝国主义侵略扩张,捍卫了新中国安全,保卫了中国人民和平生活;稳定了朝鲜半岛局势,维护了亚洲和世界和平,大大提高了我国的国际地位。抗美援朝战争伟大胜利,是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书,是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑。

(2)法律文献:据材料二“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”可知,新中国成立后,1950年,中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,它规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。①横线处是《中华人民共和国土地改革法》。

改革:据材料二“这就是我们要实行土地改革的基本理由和基本目的”并结合所学可知,这部法律是我国进行土地改革的依据。

(3)意义:据材料二“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,借以解放生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”并结合所学可知,彻底摧毁了在我国存在了两千多年的封建土地制度,地主阶级也被消灭;农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力。农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。

(4)主题名称:材料一、二主要涉及了抗美援朝和土地改革,这些都是巩固我国新生政权的措施,材料三是新中国的成立,所以主题名称应该是中华人民共和国的成立与巩固。

23.答:(1)做法:据材料一“在开国大典及以后的节日庆典中“新中国”的标志--五星红旗、北京天安门等元素构成了国家形象符号体系。”可知,①利用五星红旗、北京天安门等元素构成了国家形象符号体系;据材料一“群众运动再次被有效地加以运用,通过‘翻身’意识等建立‘积极的国家形象’,并赢得广大民众的普遍认同。”可知,②采用群众运动的方式,通过“翻身”意识等建立“积极的国家形象”;据材料一“拒绝‘继承’旧中国一切外交‘遗产’,奉行独立自主的新外交政策”可知,③建立独立自主的新外交关系。

(2)原因: 从抗美援朝战争的英雄事迹和历史意义等角度阐述,抗美援朝战争中,中国人民志愿军将士面对强大而凶狠的敌人,英勇顽强、舍生忘死,打败了侵略者,涌现出黄继光、邱少云等战斗英雄。意义是抗美援朝战争的胜利,捍卫了新中国的安全,保卫了中国人民的和平生活,维护了亚洲和世界和平,大大提高了我国的国际地位,是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑。

(3)原因:据材料三“建国初期,国民经济全面崩溃,农业生产跌至谷底”可知,国民经济遭到严重破坏,农业生产跌至谷底;据材料三“农村中人口占比不到10%的地主和富农约占全国80%的土地,占比90%的贫农、雇农和中农却只占有全国20%的土地”可知,农村土地占有不均,为满足农民的土地要求。

变化:据所学土地改革的内容可知,废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民土地所有制。

24.答:(1)困难:根据材料“但所经地区岗峦起伏,山区路线约占全线40%”可知,铁路修建时面临的困难有山峦起伏,山区路线较多;根据材料“又加沿线居民迷信风水,不肯让地”可知,铁路修建时面临的困难有沿线居民迷信风水,不肯让地;根据材料“萍醴铁路开工后不及一年,1900年夏,中国发生义和团运动,影响及于江西、湖南,在萍醴铁路工地上工作的外国工程技术人员均避往上海。萍醴铁路被迫停工近10个月。”可知,铁路修建时面临的困难有国内动荡不安的局势。(答出两点即可)

(2)方式:根据材料“要求增加英德籍工程师的数量并主导关键技术环节,企图控制铁路的修筑权”可知,帝国主义国家通过派遣外籍工程师控制技术阻挠我国修建铁路;根据材料“他们还以停止提供部分铁路建设所需的材料相要挟,使得工程进度严重受阻”可知,帝国主义国家通过以断供材料相要挟阻挠我国修建铁路。

动机:根据材料“多次派官员前来干涉,要求增加英德籍工程师的数量并主导关键技术环节,企图控制铁路的修筑权”可知,帝国主义国家阻挠我国修建铁路的动机是为了攫取中国铁路修筑权(或企图控制铁路修筑权”),扩大经济侵略),是为了扩大在华势力范围,进行政治控制。

(3)原因:根据材料“ 1953年”和结合所学知识可知,1949年新中国成立后,人民当家作主,激发群众建设热情;根据材料“ 1953年”和结合所学知识可知,1953年我国开始进行三大改造,社会主义工业化建设激发群众积极性;根据材料“ 1953年”和结合所学知识可知,1950-1952年我国进行土地改革,农民成为土地的主人激发群众积极性;等等。(答出一点即可)

(4)感悟:本题为开放性题目,言之有理即可。如,铁路发展体现民族自强(从依赖列强到自主创新);科技进步与国家命运紧密相连;等等。(言之有理,答出一点即可)

25.(1)侵华事件:根据材料,图A中的条约为《南京条约》,结合所学知识,鸦片战争失败后,中英签订《南京条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会,所以是鸦片战争;条约:根据材料,图B为甲午大海战,结合所学知识,1895年,甲午战争以清政府失败告终,中日签订《马关条约》;趋势:结根据图片,图A为鸦片战争,图B为甲午战争,图C使得镇政府沦为“洋人的朝廷”的是八国联军侵华战争,结合所学知识。鸦片战争使得中国开始沦为半殖民地化程度,甲午战争使得中国半殖民化程度大大加深,八国联军侵华战争使得中国完全沦为半殖民地化程度,所以趋势是逐步沦为半殖民地化程度;主要原因:根据材料可以得出中国逐步沦为半殖民地半封建社会都是伴随着西方国家的侵略,所以原因是西方国家的侵略。

(2)介绍:选择图片根据所学知识进行介绍即可,如选择人物1,结合所学知识人物是林则徐,结合所学知识,林则徐主导进行了虎门销烟;是中国人民禁烟斗争的伟大胜利,显示了中华民族反抗外来侵略的坚强意志;共同作用:结合所学知识,虎门销烟抵抗西方对中国的经济侵略,黄海大战与日军进行了英勇抗争,抵抗了西方国家对中国的侵略,显示了中国人民的斗争精神。

(3)近代军事工业:根据图片,①处为安庆,结合所学知识,洋务运动期间在安庆创办的是安庆内军械所;原因:结合所学知识,安庆内军械所是洋务派创办的军事工业,目的是维护清王朝统治;事件:根据材料“1911年10月10日,汉口一家炸弹制造厂的意外爆炸,导致了附近帝国军队的兵变”,结合所学知识,1911年10月10日爆发的是武昌起义,也就是辛亥革命;影响:结合所学知识,辛亥革命后清帝退位,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。它拉开了中国完全意义上的近代民族民主革命的序幕,极大推动了中华民族的思想解放,打开了中国进步潮流的闸门。

(4)重大举措:结合所学知识,党的十八大以来,以习近平为总书记的党中央采取了一系列措施,包括一带一路战略、京津冀一体化等;主题名称:根据材料可以得出,材料体现了中国逐步沦为半殖民地半封建社会的过程,也体现出近代中国人民进行的反抗以及新中国成立后取得的成就,综上体现的是中国的屈辱与自强。

答案第1页,共2页

八年级下册 历史期中答案 第 1 页(共2页) 八年级下册 历史期中答案 第 1 页(共2页)

同课章节目录