2025届中考二轮大专题复习07 中国近代化的探索(测试题)含解析

文档属性

| 名称 | 2025届中考二轮大专题复习07 中国近代化的探索(测试题)含解析 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 595.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 10:53:23 | ||

图片预览

文档简介

2025届中考历史二轮大专题复习配套测试题

专题七:中国近代化的探索

姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.1912年初成立的“工业建设会”旨趣中说:“往者忧世之士,亦尝鼓吹工业主义以挽救时艰而无效也,则以专制之政毒未除……今兹共和政体成立,可共此运会,建设我新社会……”材料表明促进近代民族工业发展的原因是( )

A.洋务运动的开展 B.封建制度的结束

C.实业救国的兴起 D.民国政府的成立

2.辛亥革命之后,孙中山先后领导了“二次革命”和护国战争。这两场斗争的相同目的是( )

A.维护民主与共和 B.夺回大总统宝座

C.消除军阀割据 D.实现南北统一

3.辛亥革命后,孙中山向临时参议院提名宋教仁和章太炎为临时政府部长人选,遭临时参议院否决,将人选调整后,才最终获得通过。由此可见,当时( )

A.参议院居政治领导地位 B.孙中山与参议院矛盾尖锐

C.民主政治理念得以践行 D.孙中山缺乏政治斗争经验

4.下图是《中华民国临时约法》的部分条文。这主要体现了制定《中华民国临时约法》的必要原则是( )

第一章总纲第一条中华民国由中华人民组织 第二条中华民国之主权属于国民全体

A.分权制衡原则 B.依法治国原则 C.主权在民原则 D.自由平等原则

5.1911年11月5日,江苏巡抚程德全应苏州立宪派和绅商的要求,在江苏巡抚衙门前挂上“民国军政府江苏都督府”的招牌,宣布脱离清政府而独立,都督府命令全省各地的原任地方官照常办事。广西、安徽的革命也大概如此。上述现象能够表明( )

A.清朝官僚拥护资产阶级革命 B.封建官僚合力推翻清朝统治

C.辛亥革命潜伏着失败的危机 D.中华民国政权得到空前支持

6.康有为在《康有为政论集》中提出:“戊戌变法是对洋务运动的汲取、扬并和超越,是更高层次,更深层次的‘变计’。”下列选项中,对洋务运动“变计”与戊戌变法运动“变计”的异同表述正确的是( )

A.都是地主阶级向西方学习进行的改革

B.洋务派主要学习西方的器物,维新派主要学习西方的政治制度

C.洋务运动是为了维护清朝统治,戊戌变法是为了推翻清朝统治

D.洋务运动与戊戌变法都是中国民族资本主义发展的产物

7.“他们出身于封建家庭,受儒家思想影响很深,又涉猎过一些西方资产阶级社会学说和自然学。他们在试图解决民族独立问题时,不会设想采取革命的办法,而是倾向于选择改良主义道路。他们的活动范围也仅仅局限在上层,远远脱离了人民群众。”材料中的“他们”指的是( )

A.地主阶级洋务派 B.资产阶级维新派

C.“实业救国”实业家 D.先进的知识分子

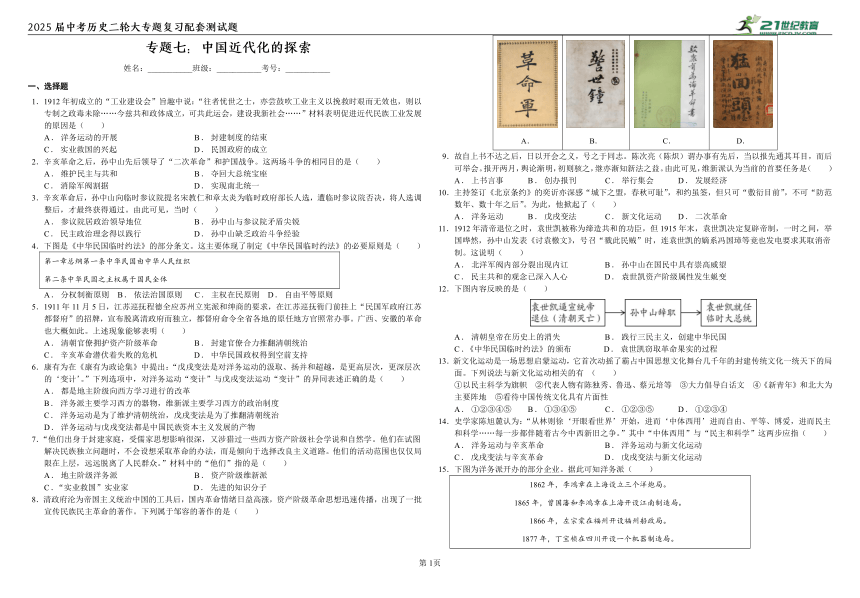

8.清政府沦为帝国主义统治中国的工具后,国内革命情绪日益高涨,资产阶级革命思想迅速传播,出现了一批宣传民族民主革命的著作。下列属于邹容的著作的是( )

A. B. C. D.

9.故自上书不达之后,日以开会之义,号之于同志。陈次亮(陈炽)谓办事有先后,当以报先通其耳目,而后可举会。报开两月,舆论渐明,初则骇之,继亦渐知新法之益。由此可见,维新派认为当前的首要任务是( )

A.上书言事 B.创办报刊 C.举行集会 D.发展经济

10.主持签订《北京条约》的奕 亦深感“城下之盟,春秋可耻”,和约虽签,但只可“敷衍目前”,不可“防范数年、数十年之后”。为此,他掀起了( )

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.新文化运动 D.二次革命

11.1912年清帝退位之时,袁世凯被称为缔造共和的功臣,但1915年末,袁世凯决定复辟帝制,一时之间,举国哗然,孙中山发表《讨袁檄文》,号召“戮此民贼”时,连袁世凯的嫡系冯国璋等竟也发电要求其取消帝制。这说明( )

A.北洋军阀内部分裂出现内讧 B.孙中山在国民中具有崇高威望

C.民主共和的观念已深入人心 D.袁世凯资产阶级属性发生蜕变

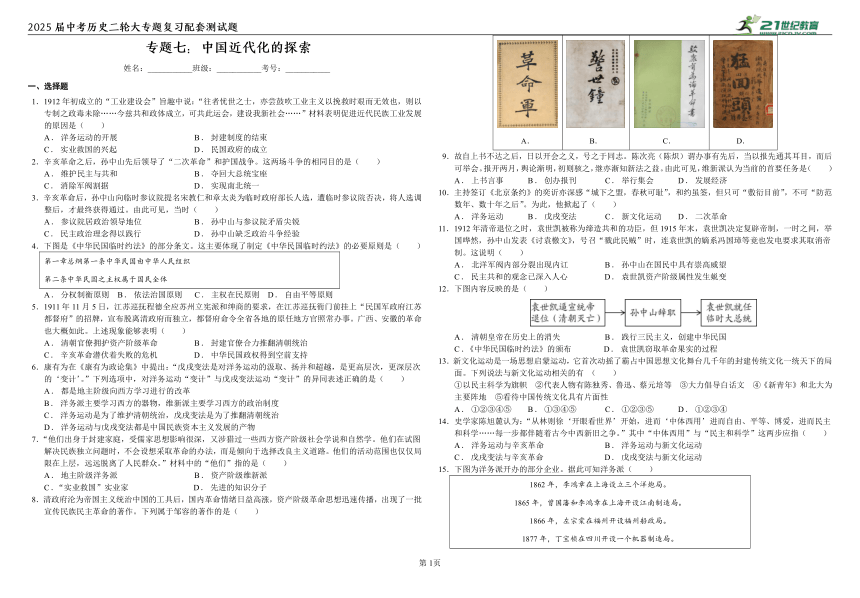

12.下图内容反映的是( )

A.清朝皇帝在历史上的消失 B.践行三民主义,创建中华民国

C.《中华民国临时约法》的颁布 D.袁世凯窃取革命果实的过程

13.新文化运动是一场思想启蒙运动,它首次动摇了霸占中国思想文化舞台几千年的封建传统文化一统天下的局面。下列说法与新文化运动相关的有 ( )

①以民主科学为旗帜 ②代表人物有陈独秀、鲁迅、蔡元培等 ③大力倡导白话文 ④《新青年》和北大为主要阵地 ⑤看待中国传统文化具有片面性

A.①②③④⑤ B.①③④⑤ C.①②③⑤ D.①②③④

14.史学家陈旭麓认为:“从林则徐‘开眼看世界’开始,进而‘中体西用’进而自由、平等、博爱,进而民主和科学……每一步都伴随着古今中西新旧之争。”其中“中体西用”与“民主和科学”这两步应指( )

A.洋务运动与辛亥革命 B.洋务运动与新文化运动

C.戊戌变法与辛亥革命 D.戊戌变法与新文化运动

15.下图为洋务派开办的部分企业。据此可知洋务派( )

1862年,李鸿章在上海设立三个洋炮局。 1865年,曾国藩和李鸿章在上海开设江南制造局。 1866年,左宗棠在福州开设福州船政局。 1877年,丁宝桢在四川开设一个机器制造局。 1878年,左宗棠在甘肃创办一个织布局。

A.前期主要发展民用企业 B.中央对企业支持力度很大

C.主要学习西方先进技术 D.创办的企业都在东南沿海地区

16.1919年12月,蔡元培表示北京大学开始招收女学生,随后,录取了邓春兰、王兰在内的九名女学生,其他学校也纷纷效仿。两年后,已经有七个院校解除了大学女禁。这说明( )

A.新文化运动推动观念革新 B.男尊女卑现象得以根除

C.杰出人物能决定社会发展 D.男女平等已经完全实现

17.女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的“烈女传”(修身课)在操场的树荫下,在宿舍里,他们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。这则材料反映的实质是( )

A.维新变法开始传播

B.民主共和观念深入人心

C.民主科学思想动摇了封建道德礼教的统治地位

D.洋务运动中兴办新式学校

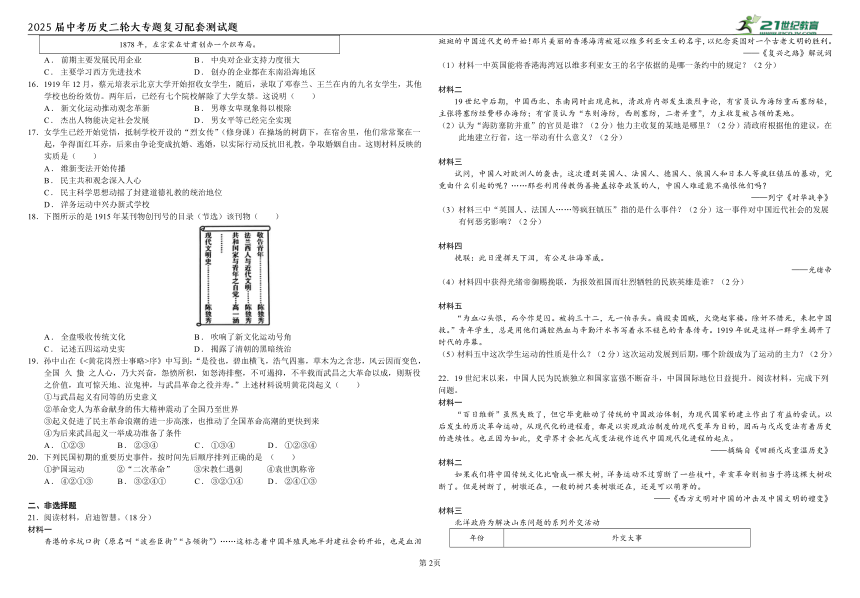

18.下图所示的是1915年某刊物创刊号的目录(节选)该刊物( )

A.全盘吸收传统文化 B.吹响了新文化运动号角

C.记述五四运动史实 D.揭露了清朝的黑暗统治

19.孙中山在《<黄花岗烈士事略>序》中写到:“是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国 久 蛰 之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成,则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。”上述材料说明黄花岗起义( )

①与武昌起义有同等的历史意义

②革命党人为革命献身的伟大精神震动了全国乃至世界

③起义促进了民主革命浪潮的进一步高涨,也推动了全国革命高潮的更快到来

④为后来武昌起义一举成功准备了条件

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

20.下列民国初期的重要历史事件,按时间先后顺序排列正确的是 ( )

①护国运动 ②“二次革命” ③宋教仁遇刺 ④袁世凯称帝

A.④②①③ B.③②④① C.③②①④ D.②④①③

二、非选择题

21.阅读材料,启迪智慧。(18分)

材料一

香港的水坑口街(原名叫“波些臣街”“占领街”)……这标志着中国半殖民地半封建社会的开始,也是血泪斑斑的中国近代史的开始!那片美丽的香港海湾被冠以维多利亚女王的名字,以纪念英国对一个古老文明的胜利。

——《复兴之路》解说词

(1)材料一中英国能将香港海湾冠以维多利亚女王的名字依据的是哪一条约中的规定?(2分)

材料二

19世纪中后期,中国西北、东南同时出现危机,清政府内部发生激烈争论,有官员认为海防重而塞防轻,主张将塞防经费移办海防;有官员认为“东则海防,西则塞防,二者并重”,力主收复被占领的某地。

(2)认为“海防塞防并重”的官员是谁?(2分)他力主收复的某地是哪里?(2分)清政府根据他的建议,在此地建立行省,这一举动有什么意义?(2分)

材料三

试问,中国人对欧洲人的袭击,这次遭到英国人、法国人、德国人、俄国人和日本人等疯狂镇压的暴动,究竟由什么引起的呢?……那些利用传教伪善掩盖掠夺政策的人,中国人难道能不痛恨他们吗?

——列宁《对华战争》

(3)材料三中“英国人、法国人……等疯狂镇压”指的是什么事件?(2分)这一事件对中国近代社会的发展有何恶劣影响?(2分)

材料四

挽联:此日漫挥天下泪,有公足壮海军威。

——光绪帝

(4)材料四中获得光绪帝御赐挽联,为报效祖国而壮烈牺牲的民族英雄是谁?(2分)

材料五

“为血心头恨,而今作楚囚。被拘三十二,无一怕杀头。痛殴卖国贼,火烧赵家楼。除奸不惜死,来把中国救。”青年学生,总是用他们满腔热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年就是这样一群学生揭开了时代的序幕。

(5)材料五中这次学生运动的性质是什么?(2分)这次运动发展到后期,哪个阶级成为了运动的主力?(2分)

22.19世纪末以来,中国人民为民族独立和国家富强不断奋斗,中国国际地位日益提升。阅读材料,完成下列问题。

材料一

“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都是以实现政治制度的现代变革为目的,因而与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌重温历史》

材料二

如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动不过剪断了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。但是树断了,树墩还在,一般的树只要树墩还在,还是可以萌芽的。

——《西方文明对中国的冲击及中国文明的嬗变》

材料三

北洋政府为解决山东问题的系列外交活动

年份 外交大事

1917年 中国对德宣战,为收回利权积极参与和会

1918年 为能参与和会争取主动,中国倾向联美制日

1919年 参加巴黎和会,中国收回利权的要求遭拒绝

材料四

作为一个民族国家,中国只是由于日本的大举入侵和举国抗战体制的形成,才在当时条件下最大限度地实现了统一,国人的民族意识也因此得以极大提升。我们说,抗日战争增强了国民对国家认同的程度和对政府的监督程度,它自然也就促进了国民对国家和民族发展的关心和参与,从而成为中华民族复兴的重要枢纽。

——杨奎松《抗日战争燃起中国现代国家的梦想》

(1)根据材料一说明“把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点”的理由。并结合所学知识,任举一位“百日维新”中维新派的代表人物。

(2)材料二中辛亥革命“将树砍断了”指的是什么?结合所学知识说明材料二中为什么说“树断了,树墩还在”?

(3)根据材料三、概括北洋政府外交活动的目的是什么?其“要求遭拒绝”在中国社会引起哪一运动?

(4)根据材料四、简述抗日战争胜利的历史意义。

120240417七年级年级下载试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A C C C B B A B A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C D A B C A C B B B

1.【答案】D【解析】根据材料“1912年……今兹共和政体成立,可共此运会,建设我新社会”并结合所学知识可知,辛亥革命,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,建立了资产阶级共和国——中华民国,民国政府的成立,提高了工业资产阶级的地位,激发了他们振兴实业的热潮,促进近代民族工业发展,故选D项;19世纪60年代到90年代中期,洋务派在中央以恭亲王奕 为代表,在地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等人为代表掀起了一场旨在“自强、求富”的洋务运动,与1912年初成立的工业建设会无关,排除A项;建国后的土地改革彻底消灭了封建制度,与1912年初成立的工业建设会不符,排除B项;1895年甲午战争之后,实业救国思潮逐步兴盛,与1912年初成立的工业建设会不符,排除C项。

2.【答案】A【解析】根据所学可知,袁世凯为了建立独裁统治,派人刺杀准备组阁的宋教仁。“宋案”发生后,袁世凯决定以武力镇压国民党,孙中山、黄兴等人号召南方各省反袁,发动“二次革命”。1915年,袁世凯准备复辟帝制,蔡锷等人宣布云南独立,组织护国军北上讨袁,护国战争爆发。二次革命和护国战争都是为了反抗袁世凯独裁,维护民主共和制度,故选A项;孙中山是民主革命的先行者,他领导二次革命和护国战争反袁,不是为了夺回大总统的宝座,排除B项;袁世凯死后,北洋军阀分裂,中国陷入军阀割据的动乱之中,与孙中山领导二次革命和护国战争的时期不符,排除C项;1926年,国民政府北伐的目的是实现全国统一,二次革命和护国战争时期国家没有分裂,排除D项。

3.【答案】C【解析】由材料中孙中山向临时参议院提名宋教仁和章太炎为临时政府部长人选,遭临时参议院否决。将人选调整后才最终获得通过的描述可知,孙中山做为临时大总统,他的提名遭临时参议院否决,这反映的是参议院对总统权力的制约,这是民主政治理念得以践行的体现,故选C项;中华民国奉行的是立法权、行政权、司法权分立的政治原则,参议院有立法权,居政治领导地位的说法错误,排除A项;材料内容体现的是民主政治的正常程序,并不是孙中山与参议院矛盾尖锐,排除B项;材料内容不属于政治斗争,与孙中山缺乏政治斗争经验无关,排除D项。

4.【答案】C【解析】根据题干《中华民国临时约法》条文中的“中华民国由中华人民组织”“主权属于国民全体”可知,条文体现了制定《中华民国临时约法》的必要原则是主权在民原则,故选C项;分权制衡原则是指国家权力分属不同国家机构行使,且不同机构间既相互牵制,又相互协调,题干材料不体现,排除A项;依法治国原则就是依照法律治理国家,而不是依照个人意志、主张治理国家,题干材料不体现,排除B项;自由平等原则是指公民享有平等的权利,在法律规定的范围内,自己的意志、活动不受限制,题干材料不体现,排除D项。

5.【答案】C【解析】根据题意可知,江苏巡抚衙门虽然挂上了民国军政府的招牌,宣告脱离清政府,但实际上各地方还是照常办事,没有改变清政府原有的制度,其他地区也是如此,说明革命流于形式,不是一场彻底的改变封建制度的变革,辛亥革命潜伏着失败的危机,故选C项;材料表明江苏巡抚在立宪派和绅商要求下换了招牌而已,不能说明清朝官僚维护资产阶级革命,排除A项;材料没有体现清朝官僚合力推翻清朝统治,不符合史实,排除B项;材料强调的是辛亥革命流于形式,没有动摇封建统治,不能反映中华民国政权得到支持,此时还未建立,1912年建立,排除D项。

6.【答案】B【解析】根据所学可知,洋务运动主张学习西方先进技术,停留在器物层面,戊戌变法的近代化探索更加深入,主张学习西方先进政治制度,故选B项;洋务运动是地主阶级发起的近代化运动,戊戌变法是资产阶级维新派推动的,排除A项;戊戌变法主张以改良的手段学习西方先进制度,不主张推翻清朝统治,排除C项;洋务运动客观上促进中国民族资本主义产生,不是民族资本主义发展的结果,排除D项。

7.【答案】B【解析】根据题目“选择改良主义”可知,主张资产阶级改良的是戊戌变法运动,发起戊戌变法的是资产阶级维新派,故选B项;地主阶级洋务派主张维护清朝统治,与题意不符,排除A项;实业求国与改良主义不符,排除C项;先进的知识分子主张学习西方思想文化,与题目中的改良主义不符,排除D项。

8.【答案】A【解析】据材料可知,邹容宣传民族民主革命的著作是《革命军》,故选A项;《警示钟》是陈天华的作品,排除B项;《驳康有为论革命书》是章炳麟的作品,排除C项;《猛回头》是陈天华的作品,排除D项。

9.【答案】B【解析】根据材料“以报先通其耳目”可知,维新派认为首先要创办报刊,宣传维新主张,引起舆论关注,启发民众思想,故选B项;材料中的“上书不达”说明公车上书没有送到光绪帝手中,为了扩大影响决定创办报刊,当前的首要任务不是继续上书言事,排除A项;举行集会与题干意思不符,排除C项;材料没有提到维新派要求发展经济,排除D项。

10.【答案】A【解析】据材料可知,《北京条约》是第二次鸦片战争的产物。第二次鸦片战争后,清政府面临内忧外患的形势,以奕 为代表的地主阶级洋务派,以自强、求富为口号,兴办了洋务运动,故选A项;戊戌变法与康有为、梁启超等人有关,排除B项;新文化运动是资产阶级思想解放运动,排除C项;1913年二次革命是资产阶级革命派反抗袁世凯专制统治的斗争,与1860年《北京条约》的签订无关,排除D项。

11.【答案】C【解析】根据题意可知,袁世凯逼清帝退位,结束帝制,被称为“缔造共和的功臣”,当袁世凯决定自己称帝时,孙中山称其为“民贼”,连自己嫡系也要求他取消帝制,说明袁世凯复辟帝制、破坏共和的行径得不到支持,反映民主共和观念已经深入人心,故选C项;材料表明冯国璋反对袁世凯称帝,说明袁世凯的倒行逆施遭到一致反对,而不是强调北洋军阀出现内讧,排除A项;材料体现了孙中山维护民主共和制度,没有提到孙中山有崇高的威望,排除B项;袁世凯是封建军阀,不具有资产阶级属性,排除D项。

12.【答案】D【解析】根据题意可知,袁世凯为实现个人独裁,先逼迫清帝退位,结束清朝统治,再由孙中山推举他继任临时大总统,袁世凯即位后,破坏民主共和制度,妄图复辟,题目反映了袁世凯窃取辛亥革命果实的过程,故选D项;清朝皇帝在历史上的消失不能完整反映主题,排除A项;题目没有反映践行三民主义,创建中华民国的内容,排除B项;题目没有提到颁布《中华民国临时约法》,排除C项。

13.【答案】A【解析】根据所学可知,新文化运动的口号是民主与科学,故①正确;新文化运动的代表人物有陈独秀、鲁迅、胡适、蔡元培等人,故②正确;文学革命是新文化运动的重要组成部分,经过新文化运动的倡导,白话文逐渐普及开来,故③正确;《新青年》和北京大学成为新文化运动最为重要的阵地,故④正确;新文化运动对中国传统文化看法带有一定的片面性,故⑤正确。选择A项符合题意。

14.【答案】B【解析】根据所学知识可知,在中国近代化的探索中,“中体西用”指的是洋务运动,指只学习西方先进技术而保留封建专制制度,“民主和科学”指的是新文化运动,故选B项;“自由、平等、博爱”指的是政治上的戊戌变法和辛亥革命,“民主和科学”指的是新文化运动,排除A项、C项、D项。

15.【答案】C【解析】根据题干信息可知,洋务运动期间,洋务派创办了洋炮局、江南制造总局、福州船政局、机器制造局、织布局等一系列洋务企业。结合所学知识可知,洋务运动期间洋务派学习西方的技术,创办了大量的民用和军事工业,故选C项;洋务运动前期主要发展军事工业,并非民用工业,排除A项;从洋务运动期间创办的企业,无法得出中央政府的支持,且中央对企业支持力度不大,排除B项;甘肃、四川不在沿海,排除D项。

16.【答案】A【解析】根据材料“1919年12月蔡元培表示北京大学开始招收女学生”并结合所学知识可知,北京大学是新文化运动的重要阵地,蔡元培此举反映了新文化运动起到了思想解放的作用,冲击了传统的“男尊女卑”的观念,有利于女性提高社会地位,故选A项;男尊女卑现象“根除”的表述过于绝对化,也不符合当时的历史事实,排除B项;杰出人物推动社会发展,但不能说起决定性作用,决定性作用通常是社会经济发展等因素,排除C项;男女平等“完全实现”的表述过于绝对化,也不符合当时的历史事实,排除D项。

17.【答案】C【解析】根据材料”女学生已经开始觉悟”“抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由”并结合所学知识可知,新文化运动宣传民主科学思想,冲击了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,故选C项;戊戌变法属于政治变革,与反抗旧道德思想关系不大,与题干内容不符,排除A项;民主共和属于政治理念,辛亥革命使民主共和观念深入人心,与题干的社会习俗不符, 排除B项;洋务运动维护封建统治,不反对封建旧道德,排除D项。

18.【答案】B【解析】根据题目“1915年”“陈独秀”“敬告青年”可知,该刊物是1915年陈独秀创办的《青年杂志》,标志着新文化运动的开始,故选B项;新文化运动对传统文化持否定态度,全盘吸收的说法错误,排除A项;五四运动1919年爆发,与题目时间不符,排除C项;清朝统治1912年结束,与题目时间不符,排除D项。

19.【答案】B【解析】据所学可知,虽然黄花岗起义影响巨大,意义深远,但它以失败告终,没有推翻清朝统治,没有推翻封建帝制,不能说与武昌起义有同等的历史意义,故①错误;根据题干材料中“全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑”“惊天地、泣鬼神”等可知,革命党人为革命献身的伟大精神震动了全国乃至世界 ,故②正确;“不半载而武昌之大革命以成”说明起义促进了民主革命浪潮的进一步高涨,也推动了全国革命高潮的更快到来 ,故③正确;根据题干材料中“不半载而武昌之大革命以成”可知,黄花岗起义为后来武昌起义一举成功准备了条件,故④正确。选择B项符合题意。

20.【答案】B【解析】结合所学知识可知,①护国运动发生在1915—1916年;②“二次革命”发生在1913年;③宋教仁遇刺是②“二次革命”的导火线;④1915年袁世凯称帝是①护国运动爆发的原因,按时间先后顺序排列是③②④①。选择B项符合题意。

二、非选择题

21.【答案】

(1)《南京条约》(2分)

(2)左宗棠(2分)新疆(2分)巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。(2分)

(3)八国联军侵华战争(2分)清政府完全沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。(2分)

(4)邓世昌(2分)

(5)彻底的反对帝国主义和封建主义的爱国革命运动(2分)工人阶级(2分)

【解析】

(1)条约:根据材料一并结合所学知识可知,1842年8月,清政府被迫与英国签订了中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约——中英《南京条约》,《南京条约》的主要内容有割香港岛给英国。

(2)人物:根据材料二并结合所学知识可知,左宗棠强调塞防与海防并重。

地点:根据所学知识可知,为了加强西北塞防,1875年,清政府任命力主收复新疆的左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。他采取“先北后南,缓进急战”的策略,率领装备了新式武器和进行了新式训练的清军,成功收复新疆。

意义:根据所学知识可知,左宗棠收复新疆,巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。

(3)战争:根据材料三并结合所学知识可知,中国人民的反抗斗争遭到了八国联军侵华战争的疯狂镇压。

影响:八国联军侵华战争后,清政府被迫签订了《辛丑条约》,《辛丑条约》是中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约。从此,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)人物:根据材料四并结合所学知识可知,在甲午中日战争黄海大战中,致远舰管带邓世昌在舰身严重受损、弹药将尽之际,下令开足马力,冲向日舰“吉野号”,准备与敌人同归于尽,不幸被敌人炮弹击中,200 余名将士壮烈殉国。

(5)性质:根据材料五并结合所学知识可知,五四运动是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动。

主力:根据所学知识可知,五四运动后期工人阶级成为五四运动的主力,运动的中心也由北京转移到了上海。

22.【答案】

(1)理由:触动传统的中国政治体制,为现代国家建立的作出了有益尝试;以后的历次革命运动是以实现政治制度的现代变革为目的。

代表人物:康有为、梁启超(任选一个)

(2)指的是:推翻了中国两千多年君主专制制度。

原因:辛亥革命未能改变中国半殖民地半封建社会的性质。

(3)目的:收回德国在山东的特权。

运动:五四运动。

(4)意义:使国人的民族意识得以极大提升;增强了国民对国家认同的程度和对政府的监督程度;促进了国民对国家和民族发展的关心和参与;成为中华民族复兴的重要枢纽。

【解析】

(1)理由:根据材料一“‘百日维新’虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试”“以实现政治制度的现代变革为目的,因而与戊戌变法有着历史的连续性”可知,理由是戊戌变法触动传统的中国政治体制,为现代国家建立的作出了有益尝试,是以实现政治制度的现代变革为目的,所以说“戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点”。

代表人物:结合所学知识可知,“百日维新”中维新派的代表人物有康有为、梁启超等 。

(2)指的是:根据材料二“辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。但是树断了,树墩还在”并结合所学知识可知,材料二中辛亥革命“将树砍断了”指的是辛亥革命的意义——宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

说明:结合所学知识可知,辛亥革命未能改变中国半殖民地半封建社会的性质,所以说“树断了,树墩还在”。

(3)目的:根据材料三“北洋政府为解决山东问题的系列外交活动”可知,北洋政府外交活动的目的是收回德国在山东的特权。

运动:根据材料三“1919年参加巴黎和会,中国收回利权的要求遭拒绝”并结合所学知识可知,1919年巴黎和会中国外交失败引发了反帝反封建的五四运动。

(4)意义:根据材料四“国人的民族意识也因此得以极大提升”“增强了……促进了……从而成为中华民族复兴的重要枢纽”可知,抗日战争胜利的历史意义是使国人的民族意识得以极大提升,增强了国民对国家认同的程度和对政府的监督程度,促进了国民对国家和民族发展的关心和参与,成为中华民族复兴的重要枢纽。

第1页

专题七:中国近代化的探索

姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.1912年初成立的“工业建设会”旨趣中说:“往者忧世之士,亦尝鼓吹工业主义以挽救时艰而无效也,则以专制之政毒未除……今兹共和政体成立,可共此运会,建设我新社会……”材料表明促进近代民族工业发展的原因是( )

A.洋务运动的开展 B.封建制度的结束

C.实业救国的兴起 D.民国政府的成立

2.辛亥革命之后,孙中山先后领导了“二次革命”和护国战争。这两场斗争的相同目的是( )

A.维护民主与共和 B.夺回大总统宝座

C.消除军阀割据 D.实现南北统一

3.辛亥革命后,孙中山向临时参议院提名宋教仁和章太炎为临时政府部长人选,遭临时参议院否决,将人选调整后,才最终获得通过。由此可见,当时( )

A.参议院居政治领导地位 B.孙中山与参议院矛盾尖锐

C.民主政治理念得以践行 D.孙中山缺乏政治斗争经验

4.下图是《中华民国临时约法》的部分条文。这主要体现了制定《中华民国临时约法》的必要原则是( )

第一章总纲第一条中华民国由中华人民组织 第二条中华民国之主权属于国民全体

A.分权制衡原则 B.依法治国原则 C.主权在民原则 D.自由平等原则

5.1911年11月5日,江苏巡抚程德全应苏州立宪派和绅商的要求,在江苏巡抚衙门前挂上“民国军政府江苏都督府”的招牌,宣布脱离清政府而独立,都督府命令全省各地的原任地方官照常办事。广西、安徽的革命也大概如此。上述现象能够表明( )

A.清朝官僚拥护资产阶级革命 B.封建官僚合力推翻清朝统治

C.辛亥革命潜伏着失败的危机 D.中华民国政权得到空前支持

6.康有为在《康有为政论集》中提出:“戊戌变法是对洋务运动的汲取、扬并和超越,是更高层次,更深层次的‘变计’。”下列选项中,对洋务运动“变计”与戊戌变法运动“变计”的异同表述正确的是( )

A.都是地主阶级向西方学习进行的改革

B.洋务派主要学习西方的器物,维新派主要学习西方的政治制度

C.洋务运动是为了维护清朝统治,戊戌变法是为了推翻清朝统治

D.洋务运动与戊戌变法都是中国民族资本主义发展的产物

7.“他们出身于封建家庭,受儒家思想影响很深,又涉猎过一些西方资产阶级社会学说和自然学。他们在试图解决民族独立问题时,不会设想采取革命的办法,而是倾向于选择改良主义道路。他们的活动范围也仅仅局限在上层,远远脱离了人民群众。”材料中的“他们”指的是( )

A.地主阶级洋务派 B.资产阶级维新派

C.“实业救国”实业家 D.先进的知识分子

8.清政府沦为帝国主义统治中国的工具后,国内革命情绪日益高涨,资产阶级革命思想迅速传播,出现了一批宣传民族民主革命的著作。下列属于邹容的著作的是( )

A. B. C. D.

9.故自上书不达之后,日以开会之义,号之于同志。陈次亮(陈炽)谓办事有先后,当以报先通其耳目,而后可举会。报开两月,舆论渐明,初则骇之,继亦渐知新法之益。由此可见,维新派认为当前的首要任务是( )

A.上书言事 B.创办报刊 C.举行集会 D.发展经济

10.主持签订《北京条约》的奕 亦深感“城下之盟,春秋可耻”,和约虽签,但只可“敷衍目前”,不可“防范数年、数十年之后”。为此,他掀起了( )

A.洋务运动 B.戊戌变法 C.新文化运动 D.二次革命

11.1912年清帝退位之时,袁世凯被称为缔造共和的功臣,但1915年末,袁世凯决定复辟帝制,一时之间,举国哗然,孙中山发表《讨袁檄文》,号召“戮此民贼”时,连袁世凯的嫡系冯国璋等竟也发电要求其取消帝制。这说明( )

A.北洋军阀内部分裂出现内讧 B.孙中山在国民中具有崇高威望

C.民主共和的观念已深入人心 D.袁世凯资产阶级属性发生蜕变

12.下图内容反映的是( )

A.清朝皇帝在历史上的消失 B.践行三民主义,创建中华民国

C.《中华民国临时约法》的颁布 D.袁世凯窃取革命果实的过程

13.新文化运动是一场思想启蒙运动,它首次动摇了霸占中国思想文化舞台几千年的封建传统文化一统天下的局面。下列说法与新文化运动相关的有 ( )

①以民主科学为旗帜 ②代表人物有陈独秀、鲁迅、蔡元培等 ③大力倡导白话文 ④《新青年》和北大为主要阵地 ⑤看待中国传统文化具有片面性

A.①②③④⑤ B.①③④⑤ C.①②③⑤ D.①②③④

14.史学家陈旭麓认为:“从林则徐‘开眼看世界’开始,进而‘中体西用’进而自由、平等、博爱,进而民主和科学……每一步都伴随着古今中西新旧之争。”其中“中体西用”与“民主和科学”这两步应指( )

A.洋务运动与辛亥革命 B.洋务运动与新文化运动

C.戊戌变法与辛亥革命 D.戊戌变法与新文化运动

15.下图为洋务派开办的部分企业。据此可知洋务派( )

1862年,李鸿章在上海设立三个洋炮局。 1865年,曾国藩和李鸿章在上海开设江南制造局。 1866年,左宗棠在福州开设福州船政局。 1877年,丁宝桢在四川开设一个机器制造局。 1878年,左宗棠在甘肃创办一个织布局。

A.前期主要发展民用企业 B.中央对企业支持力度很大

C.主要学习西方先进技术 D.创办的企业都在东南沿海地区

16.1919年12月,蔡元培表示北京大学开始招收女学生,随后,录取了邓春兰、王兰在内的九名女学生,其他学校也纷纷效仿。两年后,已经有七个院校解除了大学女禁。这说明( )

A.新文化运动推动观念革新 B.男尊女卑现象得以根除

C.杰出人物能决定社会发展 D.男女平等已经完全实现

17.女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的“烈女传”(修身课)在操场的树荫下,在宿舍里,他们常常聚在一起,争得面红耳赤,后来由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由。这则材料反映的实质是( )

A.维新变法开始传播

B.民主共和观念深入人心

C.民主科学思想动摇了封建道德礼教的统治地位

D.洋务运动中兴办新式学校

18.下图所示的是1915年某刊物创刊号的目录(节选)该刊物( )

A.全盘吸收传统文化 B.吹响了新文化运动号角

C.记述五四运动史实 D.揭露了清朝的黑暗统治

19.孙中山在《<黄花岗烈士事略>序》中写到:“是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色,全国 久 蛰 之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命以成,则斯役之价值,直可惊天地、泣鬼神,与武昌革命之役并寿。”上述材料说明黄花岗起义( )

①与武昌起义有同等的历史意义

②革命党人为革命献身的伟大精神震动了全国乃至世界

③起义促进了民主革命浪潮的进一步高涨,也推动了全国革命高潮的更快到来

④为后来武昌起义一举成功准备了条件

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②③④

20.下列民国初期的重要历史事件,按时间先后顺序排列正确的是 ( )

①护国运动 ②“二次革命” ③宋教仁遇刺 ④袁世凯称帝

A.④②①③ B.③②④① C.③②①④ D.②④①③

二、非选择题

21.阅读材料,启迪智慧。(18分)

材料一

香港的水坑口街(原名叫“波些臣街”“占领街”)……这标志着中国半殖民地半封建社会的开始,也是血泪斑斑的中国近代史的开始!那片美丽的香港海湾被冠以维多利亚女王的名字,以纪念英国对一个古老文明的胜利。

——《复兴之路》解说词

(1)材料一中英国能将香港海湾冠以维多利亚女王的名字依据的是哪一条约中的规定?(2分)

材料二

19世纪中后期,中国西北、东南同时出现危机,清政府内部发生激烈争论,有官员认为海防重而塞防轻,主张将塞防经费移办海防;有官员认为“东则海防,西则塞防,二者并重”,力主收复被占领的某地。

(2)认为“海防塞防并重”的官员是谁?(2分)他力主收复的某地是哪里?(2分)清政府根据他的建议,在此地建立行省,这一举动有什么意义?(2分)

材料三

试问,中国人对欧洲人的袭击,这次遭到英国人、法国人、德国人、俄国人和日本人等疯狂镇压的暴动,究竟由什么引起的呢?……那些利用传教伪善掩盖掠夺政策的人,中国人难道能不痛恨他们吗?

——列宁《对华战争》

(3)材料三中“英国人、法国人……等疯狂镇压”指的是什么事件?(2分)这一事件对中国近代社会的发展有何恶劣影响?(2分)

材料四

挽联:此日漫挥天下泪,有公足壮海军威。

——光绪帝

(4)材料四中获得光绪帝御赐挽联,为报效祖国而壮烈牺牲的民族英雄是谁?(2分)

材料五

“为血心头恨,而今作楚囚。被拘三十二,无一怕杀头。痛殴卖国贼,火烧赵家楼。除奸不惜死,来把中国救。”青年学生,总是用他们满腔热血与辛勤汗水书写着永不褪色的青春传奇。1919年就是这样一群学生揭开了时代的序幕。

(5)材料五中这次学生运动的性质是什么?(2分)这次运动发展到后期,哪个阶级成为了运动的主力?(2分)

22.19世纪末以来,中国人民为民族独立和国家富强不断奋斗,中国国际地位日益提升。阅读材料,完成下列问题。

材料一

“百日维新”虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试。以后发生的历次革命运动,从现代化的进程看,都是以实现政治制度的现代变革为目的,因而与戊戌变法有着历史的连续性。也正因为如此,史学界才会把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点。

——摘编自《回顾戊戌重温历史》

材料二

如果我们将中国传统文化比喻成一棵大树,洋务运动不过剪断了一些枝叶,辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。但是树断了,树墩还在,一般的树只要树墩还在,还是可以萌芽的。

——《西方文明对中国的冲击及中国文明的嬗变》

材料三

北洋政府为解决山东问题的系列外交活动

年份 外交大事

1917年 中国对德宣战,为收回利权积极参与和会

1918年 为能参与和会争取主动,中国倾向联美制日

1919年 参加巴黎和会,中国收回利权的要求遭拒绝

材料四

作为一个民族国家,中国只是由于日本的大举入侵和举国抗战体制的形成,才在当时条件下最大限度地实现了统一,国人的民族意识也因此得以极大提升。我们说,抗日战争增强了国民对国家认同的程度和对政府的监督程度,它自然也就促进了国民对国家和民族发展的关心和参与,从而成为中华民族复兴的重要枢纽。

——杨奎松《抗日战争燃起中国现代国家的梦想》

(1)根据材料一说明“把戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点”的理由。并结合所学知识,任举一位“百日维新”中维新派的代表人物。

(2)材料二中辛亥革命“将树砍断了”指的是什么?结合所学知识说明材料二中为什么说“树断了,树墩还在”?

(3)根据材料三、概括北洋政府外交活动的目的是什么?其“要求遭拒绝”在中国社会引起哪一运动?

(4)根据材料四、简述抗日战争胜利的历史意义。

120240417七年级年级下载试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 D A C C C B B A B A

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 C D A B C A C B B B

1.【答案】D【解析】根据材料“1912年……今兹共和政体成立,可共此运会,建设我新社会”并结合所学知识可知,辛亥革命,推翻了清王朝的反动统治,宣告了中国两千多年君主专制制度的终结,建立了资产阶级共和国——中华民国,民国政府的成立,提高了工业资产阶级的地位,激发了他们振兴实业的热潮,促进近代民族工业发展,故选D项;19世纪60年代到90年代中期,洋务派在中央以恭亲王奕 为代表,在地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等人为代表掀起了一场旨在“自强、求富”的洋务运动,与1912年初成立的工业建设会无关,排除A项;建国后的土地改革彻底消灭了封建制度,与1912年初成立的工业建设会不符,排除B项;1895年甲午战争之后,实业救国思潮逐步兴盛,与1912年初成立的工业建设会不符,排除C项。

2.【答案】A【解析】根据所学可知,袁世凯为了建立独裁统治,派人刺杀准备组阁的宋教仁。“宋案”发生后,袁世凯决定以武力镇压国民党,孙中山、黄兴等人号召南方各省反袁,发动“二次革命”。1915年,袁世凯准备复辟帝制,蔡锷等人宣布云南独立,组织护国军北上讨袁,护国战争爆发。二次革命和护国战争都是为了反抗袁世凯独裁,维护民主共和制度,故选A项;孙中山是民主革命的先行者,他领导二次革命和护国战争反袁,不是为了夺回大总统的宝座,排除B项;袁世凯死后,北洋军阀分裂,中国陷入军阀割据的动乱之中,与孙中山领导二次革命和护国战争的时期不符,排除C项;1926年,国民政府北伐的目的是实现全国统一,二次革命和护国战争时期国家没有分裂,排除D项。

3.【答案】C【解析】由材料中孙中山向临时参议院提名宋教仁和章太炎为临时政府部长人选,遭临时参议院否决。将人选调整后才最终获得通过的描述可知,孙中山做为临时大总统,他的提名遭临时参议院否决,这反映的是参议院对总统权力的制约,这是民主政治理念得以践行的体现,故选C项;中华民国奉行的是立法权、行政权、司法权分立的政治原则,参议院有立法权,居政治领导地位的说法错误,排除A项;材料内容体现的是民主政治的正常程序,并不是孙中山与参议院矛盾尖锐,排除B项;材料内容不属于政治斗争,与孙中山缺乏政治斗争经验无关,排除D项。

4.【答案】C【解析】根据题干《中华民国临时约法》条文中的“中华民国由中华人民组织”“主权属于国民全体”可知,条文体现了制定《中华民国临时约法》的必要原则是主权在民原则,故选C项;分权制衡原则是指国家权力分属不同国家机构行使,且不同机构间既相互牵制,又相互协调,题干材料不体现,排除A项;依法治国原则就是依照法律治理国家,而不是依照个人意志、主张治理国家,题干材料不体现,排除B项;自由平等原则是指公民享有平等的权利,在法律规定的范围内,自己的意志、活动不受限制,题干材料不体现,排除D项。

5.【答案】C【解析】根据题意可知,江苏巡抚衙门虽然挂上了民国军政府的招牌,宣告脱离清政府,但实际上各地方还是照常办事,没有改变清政府原有的制度,其他地区也是如此,说明革命流于形式,不是一场彻底的改变封建制度的变革,辛亥革命潜伏着失败的危机,故选C项;材料表明江苏巡抚在立宪派和绅商要求下换了招牌而已,不能说明清朝官僚维护资产阶级革命,排除A项;材料没有体现清朝官僚合力推翻清朝统治,不符合史实,排除B项;材料强调的是辛亥革命流于形式,没有动摇封建统治,不能反映中华民国政权得到支持,此时还未建立,1912年建立,排除D项。

6.【答案】B【解析】根据所学可知,洋务运动主张学习西方先进技术,停留在器物层面,戊戌变法的近代化探索更加深入,主张学习西方先进政治制度,故选B项;洋务运动是地主阶级发起的近代化运动,戊戌变法是资产阶级维新派推动的,排除A项;戊戌变法主张以改良的手段学习西方先进制度,不主张推翻清朝统治,排除C项;洋务运动客观上促进中国民族资本主义产生,不是民族资本主义发展的结果,排除D项。

7.【答案】B【解析】根据题目“选择改良主义”可知,主张资产阶级改良的是戊戌变法运动,发起戊戌变法的是资产阶级维新派,故选B项;地主阶级洋务派主张维护清朝统治,与题意不符,排除A项;实业求国与改良主义不符,排除C项;先进的知识分子主张学习西方思想文化,与题目中的改良主义不符,排除D项。

8.【答案】A【解析】据材料可知,邹容宣传民族民主革命的著作是《革命军》,故选A项;《警示钟》是陈天华的作品,排除B项;《驳康有为论革命书》是章炳麟的作品,排除C项;《猛回头》是陈天华的作品,排除D项。

9.【答案】B【解析】根据材料“以报先通其耳目”可知,维新派认为首先要创办报刊,宣传维新主张,引起舆论关注,启发民众思想,故选B项;材料中的“上书不达”说明公车上书没有送到光绪帝手中,为了扩大影响决定创办报刊,当前的首要任务不是继续上书言事,排除A项;举行集会与题干意思不符,排除C项;材料没有提到维新派要求发展经济,排除D项。

10.【答案】A【解析】据材料可知,《北京条约》是第二次鸦片战争的产物。第二次鸦片战争后,清政府面临内忧外患的形势,以奕 为代表的地主阶级洋务派,以自强、求富为口号,兴办了洋务运动,故选A项;戊戌变法与康有为、梁启超等人有关,排除B项;新文化运动是资产阶级思想解放运动,排除C项;1913年二次革命是资产阶级革命派反抗袁世凯专制统治的斗争,与1860年《北京条约》的签订无关,排除D项。

11.【答案】C【解析】根据题意可知,袁世凯逼清帝退位,结束帝制,被称为“缔造共和的功臣”,当袁世凯决定自己称帝时,孙中山称其为“民贼”,连自己嫡系也要求他取消帝制,说明袁世凯复辟帝制、破坏共和的行径得不到支持,反映民主共和观念已经深入人心,故选C项;材料表明冯国璋反对袁世凯称帝,说明袁世凯的倒行逆施遭到一致反对,而不是强调北洋军阀出现内讧,排除A项;材料体现了孙中山维护民主共和制度,没有提到孙中山有崇高的威望,排除B项;袁世凯是封建军阀,不具有资产阶级属性,排除D项。

12.【答案】D【解析】根据题意可知,袁世凯为实现个人独裁,先逼迫清帝退位,结束清朝统治,再由孙中山推举他继任临时大总统,袁世凯即位后,破坏民主共和制度,妄图复辟,题目反映了袁世凯窃取辛亥革命果实的过程,故选D项;清朝皇帝在历史上的消失不能完整反映主题,排除A项;题目没有反映践行三民主义,创建中华民国的内容,排除B项;题目没有提到颁布《中华民国临时约法》,排除C项。

13.【答案】A【解析】根据所学可知,新文化运动的口号是民主与科学,故①正确;新文化运动的代表人物有陈独秀、鲁迅、胡适、蔡元培等人,故②正确;文学革命是新文化运动的重要组成部分,经过新文化运动的倡导,白话文逐渐普及开来,故③正确;《新青年》和北京大学成为新文化运动最为重要的阵地,故④正确;新文化运动对中国传统文化看法带有一定的片面性,故⑤正确。选择A项符合题意。

14.【答案】B【解析】根据所学知识可知,在中国近代化的探索中,“中体西用”指的是洋务运动,指只学习西方先进技术而保留封建专制制度,“民主和科学”指的是新文化运动,故选B项;“自由、平等、博爱”指的是政治上的戊戌变法和辛亥革命,“民主和科学”指的是新文化运动,排除A项、C项、D项。

15.【答案】C【解析】根据题干信息可知,洋务运动期间,洋务派创办了洋炮局、江南制造总局、福州船政局、机器制造局、织布局等一系列洋务企业。结合所学知识可知,洋务运动期间洋务派学习西方的技术,创办了大量的民用和军事工业,故选C项;洋务运动前期主要发展军事工业,并非民用工业,排除A项;从洋务运动期间创办的企业,无法得出中央政府的支持,且中央对企业支持力度不大,排除B项;甘肃、四川不在沿海,排除D项。

16.【答案】A【解析】根据材料“1919年12月蔡元培表示北京大学开始招收女学生”并结合所学知识可知,北京大学是新文化运动的重要阵地,蔡元培此举反映了新文化运动起到了思想解放的作用,冲击了传统的“男尊女卑”的观念,有利于女性提高社会地位,故选A项;男尊女卑现象“根除”的表述过于绝对化,也不符合当时的历史事实,排除B项;杰出人物推动社会发展,但不能说起决定性作用,决定性作用通常是社会经济发展等因素,排除C项;男女平等“完全实现”的表述过于绝对化,也不符合当时的历史事实,排除D项。

17.【答案】C【解析】根据材料”女学生已经开始觉悟”“抗婚、逃婚,以实际行动反抗旧礼教,争取婚姻自由”并结合所学知识可知,新文化运动宣传民主科学思想,冲击了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼,故选C项;戊戌变法属于政治变革,与反抗旧道德思想关系不大,与题干内容不符,排除A项;民主共和属于政治理念,辛亥革命使民主共和观念深入人心,与题干的社会习俗不符, 排除B项;洋务运动维护封建统治,不反对封建旧道德,排除D项。

18.【答案】B【解析】根据题目“1915年”“陈独秀”“敬告青年”可知,该刊物是1915年陈独秀创办的《青年杂志》,标志着新文化运动的开始,故选B项;新文化运动对传统文化持否定态度,全盘吸收的说法错误,排除A项;五四运动1919年爆发,与题目时间不符,排除C项;清朝统治1912年结束,与题目时间不符,排除D项。

19.【答案】B【解析】据所学可知,虽然黄花岗起义影响巨大,意义深远,但它以失败告终,没有推翻清朝统治,没有推翻封建帝制,不能说与武昌起义有同等的历史意义,故①错误;根据题干材料中“全国久蛰之人心,乃大兴奋,怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑”“惊天地、泣鬼神”等可知,革命党人为革命献身的伟大精神震动了全国乃至世界 ,故②正确;“不半载而武昌之大革命以成”说明起义促进了民主革命浪潮的进一步高涨,也推动了全国革命高潮的更快到来 ,故③正确;根据题干材料中“不半载而武昌之大革命以成”可知,黄花岗起义为后来武昌起义一举成功准备了条件,故④正确。选择B项符合题意。

20.【答案】B【解析】结合所学知识可知,①护国运动发生在1915—1916年;②“二次革命”发生在1913年;③宋教仁遇刺是②“二次革命”的导火线;④1915年袁世凯称帝是①护国运动爆发的原因,按时间先后顺序排列是③②④①。选择B项符合题意。

二、非选择题

21.【答案】

(1)《南京条约》(2分)

(2)左宗棠(2分)新疆(2分)巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。(2分)

(3)八国联军侵华战争(2分)清政府完全沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。(2分)

(4)邓世昌(2分)

(5)彻底的反对帝国主义和封建主义的爱国革命运动(2分)工人阶级(2分)

【解析】

(1)条约:根据材料一并结合所学知识可知,1842年8月,清政府被迫与英国签订了中国近代史上第一个丧权辱国的不平等条约——中英《南京条约》,《南京条约》的主要内容有割香港岛给英国。

(2)人物:根据材料二并结合所学知识可知,左宗棠强调塞防与海防并重。

地点:根据所学知识可知,为了加强西北塞防,1875年,清政府任命力主收复新疆的左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。他采取“先北后南,缓进急战”的策略,率领装备了新式武器和进行了新式训练的清军,成功收复新疆。

意义:根据所学知识可知,左宗棠收复新疆,巩固了西北边防,加强新疆与内地的联系,维护了边疆稳定和国家统一。

(3)战争:根据材料三并结合所学知识可知,中国人民的反抗斗争遭到了八国联军侵华战争的疯狂镇压。

影响:八国联军侵华战争后,清政府被迫签订了《辛丑条约》,《辛丑条约》是中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约。从此,清政府沦为帝国主义列强统治中国的工具,中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

(4)人物:根据材料四并结合所学知识可知,在甲午中日战争黄海大战中,致远舰管带邓世昌在舰身严重受损、弹药将尽之际,下令开足马力,冲向日舰“吉野号”,准备与敌人同归于尽,不幸被敌人炮弹击中,200 余名将士壮烈殉国。

(5)性质:根据材料五并结合所学知识可知,五四运动是一场以先进青年知识分子为先锋、广大人民群众参加的彻底反帝反封建的伟大爱国革命运动。

主力:根据所学知识可知,五四运动后期工人阶级成为五四运动的主力,运动的中心也由北京转移到了上海。

22.【答案】

(1)理由:触动传统的中国政治体制,为现代国家建立的作出了有益尝试;以后的历次革命运动是以实现政治制度的现代变革为目的。

代表人物:康有为、梁启超(任选一个)

(2)指的是:推翻了中国两千多年君主专制制度。

原因:辛亥革命未能改变中国半殖民地半封建社会的性质。

(3)目的:收回德国在山东的特权。

运动:五四运动。

(4)意义:使国人的民族意识得以极大提升;增强了国民对国家认同的程度和对政府的监督程度;促进了国民对国家和民族发展的关心和参与;成为中华民族复兴的重要枢纽。

【解析】

(1)理由:根据材料一“‘百日维新’虽然失败了,但它毕竟触动了传统的中国政治体制,为现代国家的建立作出了有益的尝试”“以实现政治制度的现代变革为目的,因而与戊戌变法有着历史的连续性”可知,理由是戊戌变法触动传统的中国政治体制,为现代国家建立的作出了有益尝试,是以实现政治制度的现代变革为目的,所以说“戊戌变法视作近代中国现代化进程的起点”。

代表人物:结合所学知识可知,“百日维新”中维新派的代表人物有康有为、梁启超等 。

(2)指的是:根据材料二“辛亥革命则相当于将这棵大树砍断了。但是树断了,树墩还在”并结合所学知识可知,材料二中辛亥革命“将树砍断了”指的是辛亥革命的意义——宣告了中国两千多年君主专制制度的终结。

说明:结合所学知识可知,辛亥革命未能改变中国半殖民地半封建社会的性质,所以说“树断了,树墩还在”。

(3)目的:根据材料三“北洋政府为解决山东问题的系列外交活动”可知,北洋政府外交活动的目的是收回德国在山东的特权。

运动:根据材料三“1919年参加巴黎和会,中国收回利权的要求遭拒绝”并结合所学知识可知,1919年巴黎和会中国外交失败引发了反帝反封建的五四运动。

(4)意义:根据材料四“国人的民族意识也因此得以极大提升”“增强了……促进了……从而成为中华民族复兴的重要枢纽”可知,抗日战争胜利的历史意义是使国人的民族意识得以极大提升,增强了国民对国家认同的程度和对政府的监督程度,促进了国民对国家和民族发展的关心和参与,成为中华民族复兴的重要枢纽。

第1页

同课章节目录