2024-2025学年度下学期七年级历史期中考试卷(二)(解析版)

文档属性

| 名称 | 2024-2025学年度下学期七年级历史期中考试卷(二)(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 11:03:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

2024-2025学年度七年级历史期中考试卷(二)

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、选择题(50分,每题2分)

1.唐人皮日休作文称:“厥有暴隋,凿通淮、泗。昼泣疲民,夜哭鬼溺……龙舟未故,江都已弑。陈迹空存,逝波不止。在隋则害,在唐则利。”材料说明隋朝灭亡的原因是( )

A.开通运河 B.爆发起义 C.实行暴政 D.战争频发

【答案】C

【详解】根据题干“厥有暴隋,凿通淮、泗。昼泣疲民,夜哭鬼溺……”可知,皮日休指出隋朝因“凿通淮、泗”(开凿大运河)导致“昼泣疲民,夜哭鬼溺”,反映隋炀帝滥用民力、苛待百姓的暴政行为,最终引发民怨,使得隋朝灭亡。结合所学知识可知,隋炀帝急功近利、不恤民力,每年都要征发大量劳动力,百姓深受徭役、兵役之苦,社会矛盾激化,隋炀帝的残暴统治最终导致大规模农民起义,C项正确;隋朝因为暴政导致灭亡,而开凿运河是其表现之一,排除A项;材料中并没有直接提及隋朝爆发起义的相关内容,无法从材料得出爆发起义是隋朝灭亡原因的结论,排除B项;料中没有关于隋朝战争频发的描述,不能据此判断战争频发是隋朝灭亡的原因,排除D项。故选C项。

2.下表说明隋朝大运河( )

河段 永济渠 通济渠 邗沟 江南河

作用 将河北地区纳入 新的水路交通系统 将洛阳与淮河 流域连在一起 将江都纳入了 大运河系统 将两京与东南财富 之地沟通起来

A.结束了分裂局面 B.北达涿郡,南至余杭

C.沟通了五大水系 D.有利于南北地区交流

【答案】D

【详解】从表格中“永济渠将河北地区纳入水路交通系统”“将洛阳与淮河流域连在一起”等内容可以看出,大运河的各河段加强了不同区域之间的联系,有利于南北地区的交流,D项正确;隋朝统一全国结束分裂局面是通过军事征服等一系列政治活动实现的,与大运河的开凿并无直接关联,排除A项;表格中主要阐述的是大运河各河段的作用,并没有提及大运河的起止点“北达涿郡,南至余杭”,排除B项;虽然隋朝大运河沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,但表格中未体现这一信息,排除C项。故选D项。

3.贞观五年,礼部官员拟定在二月为皇太子行冠礼,增加礼仪队的规模。唐太宗则以“恐妨农事”,不可劳民为由,将日期改为了十月。这反映出唐太宗( )

A.大力发展科举 B.重视农业生产

C.重视礼教规范 D.裁撤冗官冗员

【答案】B

【详解】根据题干信息“唐太宗则以‘恐妨农事’,不可劳民为由,将日期改为了十月”并结合所学知识可知,唐太宗将皇太子行冠礼的日期改为了十月,是为了避免耽误农事,这反映出唐太宗重视农业生产,B项正确;题干体现了唐太宗保障农业生产,不误农时,没有涉及科举制和礼教规范,排除AC项;裁撤冗官冗员属于政治上的举措,与题干反映的重视农业不符,排除D项。故选B项。

4.“水能载舟,亦能覆舟”原是魏征引用的话,唐太宗常用它来告诫后人,把君主和百姓的关系比喻成舟与水的关系。下列举措体现了这一观念的是( )

A.营建东都洛阳 B.考察官吏政绩

C.注意虚心纳谏 D.减轻百姓田租

【答案】D

【详解】根据材料和所学知识可知,唐太宗认识到 “水能载舟,亦能覆舟”,即百姓的支持对政权稳定至关重要。减轻百姓田租,能让百姓在经济上得到实惠,生活压力减轻,体现了他对百姓的重视和以民为本的思想,如同舟要平稳行驶需关注水的情况一样,君主治理国家要关注百姓的生活状况,D项正确;营建东都洛阳是隋炀帝的举措。隋炀帝为加强对东部地区的控制、满足自身享受等目的,大规模营建东都洛阳,这一工程耗费大量人力、物力,给百姓带来沉重负担,与唐太宗 “水能载舟,亦能覆舟” 所体现的重视百姓、以民为本观念不符,排除A项;考察官吏政绩主要是为了监督和管理官员队伍侧重于对官僚体系的管理,没有直接体现出唐太宗把君主和百姓关系比喻成舟与水的关系,排除B项;注意虚心纳谏体现的是唐太宗在政治决策方面的态度,而非直接针对百姓与君主的关系,排除C项。故选D项。

5.史料是认识历史的主要依据。下表中的史料可共同用于佐证唐朝( )

A.文学艺术辉煌灿烂 B.社会风气开放包容

C.社会安定经济繁荣 D.农业发达民族友好

【答案】C

【详解】根据题干壁画中展现的农业耕作景象与人口不断增长的图示,可看出唐朝前期农业发展良好、人口大幅增加,说明社会相对安定、经济繁荣;诗歌和仕女图则反映出当时城市生活富足、百姓生活水平较高,这些史料共同证明了唐朝前期社会安定、经济繁荣的局面,C项正确;唐代文学艺术辉煌灿烂体现在唐诗和书法等方面,排除A项;唐朝社会风气开放包容体现在衣食住行和婚姻观念受北方少数民族和域外影响,尚武风气盛行,排除B项;题干中并未涉及民族间的关系,排除D项。故选C项。

6.观察下表,唐朝人口数量变化的主要原因最可能是( )

时间 人口数量

649年(唐太宗贞观二十三年) 1900万人

726年(唐玄宗开元十四年) 4141万人

741年(唐玄宗开元二十九年) 4531万人

A.社会风气的开放 B.经济的繁荣发展

C.文教事业的进步 D.中央集权的发展

【答案】B

【详解】根据材料和所学知识可知,唐太宗时期,推行了一系列轻徭薄赋、重视农业生产的政策,出现了 “贞观之治” 的局面;唐玄宗前期,继续推行有利于经济发展的措施,形成 “开元盛世”。经济繁荣发展,农业生产技术进步,开垦的土地增多,粮食产量增加,能够养活更多人口;同时商业繁荣,手工业发展,城市经济活跃,为人口增长提供了物质基础和生活保障,所以经济的繁荣发展是唐朝这一时期人口数量变化的主要原因,B项正确;社会风气开放与人口数量的增长没有直接的因果联系,它并非人口增长的主要推动因素,排除A项;文教事业的进步主要表现为科举制度的完善、学校教育的发展、文化艺术的繁荣等,这有利于提高国民素质,促进文化传承与发展,但对人口数量的增长并没有直接的促进作用,排除C项;中央集权的发展主要体现在政治制度方面,如唐朝三省六部制的完善等,它主要影响的是政治统治的稳定、行政效率的提高等,与人口数量的增长没有直接关联,排除D项。故选B项。

7.五代十国后期,北方继续保持了后唐时就形成的基本完整局面,而南方的九个政权在经过兼并后也变为五个。这种状况( )

A.使北方经济能稳定发展 B.造成了南方的战乱更多

C.断绝了各地的经济联系 D.反映了统一的必然趋势

【答案】D

【详解】据题干“五代十国后期,北方继续保持了后唐时就形成的基本完整局面,而南方的九个政权在经过兼并后也变为五个”和所学知识可知,北方继续保持了后唐时期北方已经形成相对稳定的政治格局,这种延续性为北方经济的稳定发展提供了条件。南方从九个政权减少到五个,表明地方割据势力逐渐被整合,为统一奠定了基础。无论是北方的稳定还是南方的兼并,都反映出分裂局面难以长期维持,统一的趋势逐渐显现,D项正确;虽然北方经济可能因此受益,但题目重点在于整体局势的变化,而非单一经济影响,排除A项;南方政权减少意味着战乱可能减少,而非增加,排除B项;题目并未提到经济联系被断绝,反而政权减少可能有助于经济交流的恢复,排除C项。故选D项。

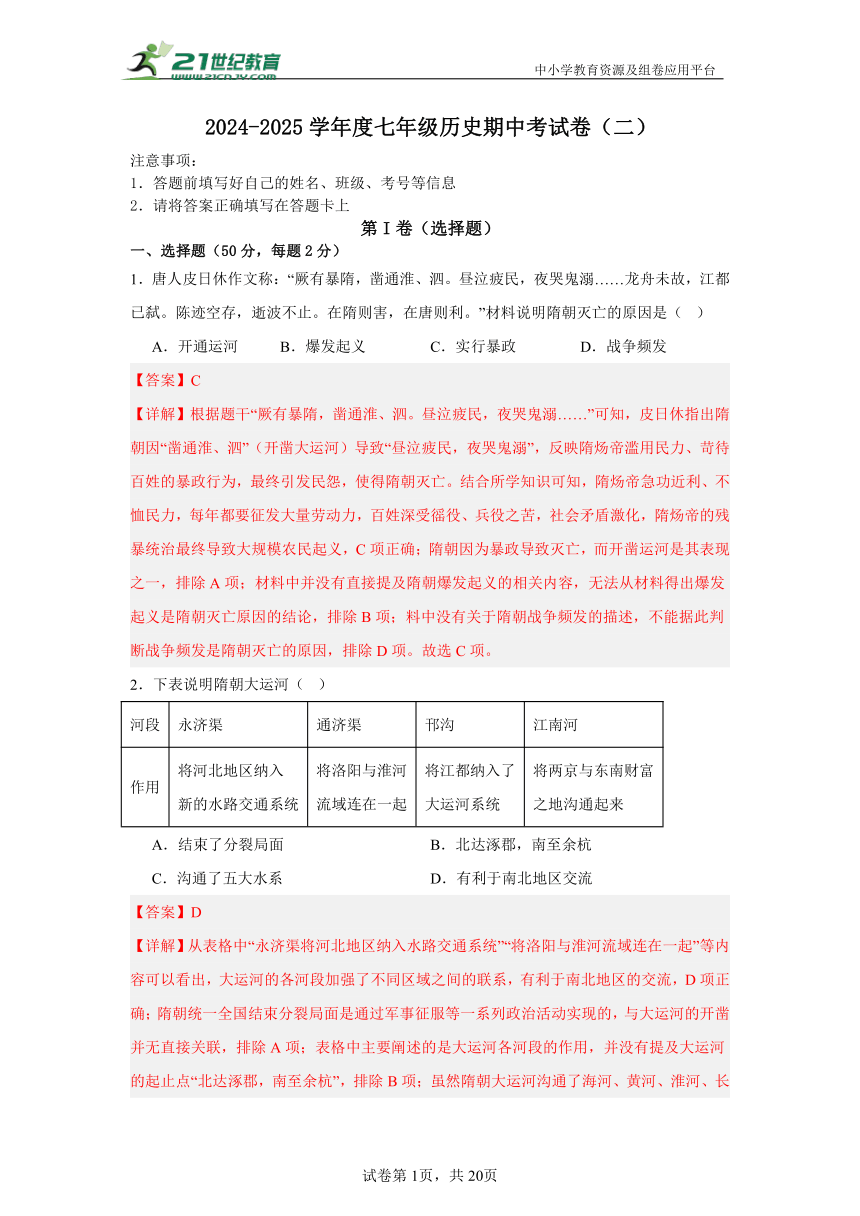

8.下图是五代更替时间轴。据时间轴可知,五代时期( )

A.经济发展迅速 B.藩镇割据加剧 C.政权更替频繁 D.国家疆域扩大

【答案】C

【详解】据题干“五代更替时间轴”可以看出,在五十多年的时间里,相继出现了5个朝代,而且各朝存在的时间较短,体现出五代时期政权更替频繁,C项正确;唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”,五代十国北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,经济受到严重影响,排除A项;安史之乱使唐朝由盛转衰,中央权力衰微逐渐形成藩镇割据的局面,藩镇割据加剧在题干中也无法体现,排除B项;时间轴仅仅体现出各个政权存在的时间,国家疆域扩大在题干中无法体现,排除D项。故选C项。

9.唐朝诗人温庭筠在《送渤海王子归本国》一诗中写道:“疆理虽重海,车书本一家。盛勋归旧国,佳句在中华。”下列史事与此诗内容密切相关的是( )

A.唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区

B.双方贸易往来频繁,唐朝多用绢帛换取回鹘的马匹

C.唐玄宗封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王,以渤海为号

D.南诏首领皮逻阁派孙子赴长安朝见唐玄宗

【答案】C

【详解】根据材料“送渤海王子归本国”,结合所学知识可知,唐玄宗封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王,以渤海为号,与题干中的送渤海王子密切相关,C项正确;唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区体现的是与西域的关系,而非渤海,排除A项;唐朝时期与回鹘双方贸易往来频繁,唐朝多用绢帛换取回鹘的马匹,与渤海无关,排除B项;南诏首领皮逻阁派孙子赴长安朝见唐玄宗体现但是唐朝与南诏之间的交往,排除D项。故选C项。

10.下表是某学生学习唐朝历史时做的课堂笔记,据此判断其学习的主题是( )

1.封渤海国首领为渤海郡王;

2.封回纥首领为怀仁可汗;

3.设置安西都护府和北庭都护府;

4.吐蕃赞普赤德祖赞(尺带珠丹)迎娶金城公主。

A.开放的社会风气 B.民族交往与交融

C.多彩的文学艺术 D.繁荣的对外贸易

【答案】B

【详解】根据材料内容可知唐太宗实行开明的民族政策,得到周边民族的拥护,唐太宗通过给少数民族将领分封官职,加强与少数民族的联系,又通过与少数民族通婚等方面的史实可以说明唐朝时期的社会特征是民族交往与交融,B项正确;开放的社会风气主要体现在唐朝时期积极向上兼容并包的社会风气方面,排除A项;多彩的文学艺术如唐诗,绘画和书法等,排除C项;繁荣的对外贸易主要是海外贸易方面,与题干中的民族交融不符,排除D项。故选B项。

11.为研究唐朝时期中国和某一国家交往的历史,制作如下示意图,据此判断这一国家是( )

A.天竺 B.新罗 C.日本 D.大食

【答案】B

【详解】根据材料“为研究唐朝时期中国和某一国家交往的历史,制作如下示意图,据此判断这一国家是”结合示意图和所学知识,可知新罗与唐朝交往密切,在政治上,新罗学习唐朝的政治制度和科举制;文化艺术方面,新罗音乐不仅在唐朝宫廷演出,还广泛流行于民间;经济上,新罗物产居唐朝进口首位,符合示意图内容,B项正确;天竺(今印度、巴基斯坦一带)与唐朝有频繁的文化交流,如玄奘西行取经,但在音乐传播和物产进口方面,并非符合图中所述情况,天竺的音乐没有广泛流行于唐朝民间,也不是唐朝进口物产首位的来源国,排除A项;日本在唐朝时多次派遣唐使,积极学习唐朝的政治、文化、科技等,但日本音乐没有像新罗音乐那样广泛流行于唐朝民间,且日本也不是唐朝进口物产首位的国家,排除C项;大食(阿拉伯帝国)与唐朝有经济和文化交流,但主要是在贸易、宗教、科技等方面,其音乐没有在唐朝民间广泛流行,也不是唐朝进口物产首位的来源国,排除D项。故选B项。

12.下面为唐朝时期中日两国的货币,日本的和同开珎银币的形制和重量与唐朝开元通宝几乎完全相同。这反映出当时两国( )

A.审美观念一致 B.文明交流频繁

C.文明互不相通 D.铸币水平相当

【答案】B

【详解】依据材料可知,日本的和同开珎银币明显是仿造唐朝开元通宝的形制和重量,说明当时中日之间文明交流频繁,B项正确;材料反映的是日本借鉴学习中华文化,并没有体现中日两国审美观念一致,排除A项;材料体现了日本学习中国文化,唐朝时中日交往频繁,而不是文明互不相通,排除C项;材料反映的是日本借鉴学习中华文化,并没有体现中日两国铸币水平相当,排除D项。故选B项。

13.唐诗宋词是中华民族的文化基因,为了弘扬民族文化,中央电视台推出了“中国诗词大会”节目。在众多唐代诗人中,诗作反映了战争和政治腐败给人民带来的痛苦,被称为“诗圣”的是( )

A.李白 B.白居易 C.杜甫 D.苏轼

【答案】C

【详解】根据题干中的“诗圣”并结合所学知识可知,诗圣指的是我国唐朝著名诗人杜甫。杜甫生活在唐朝由盛转衰的时期,历尽坎坷。他的诗风淳朴厚重,许多诗作都反映了战争和政治的腐败给人们带来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情。由于他的诗反映了历史的真实情况,故有“诗史”之称,而他本人被称为“诗圣”,C项正确;李白的诗歌飘逸洒脱,充满了想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀,因此李白被称为诗仙,排除A项;白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”之称,排除B项;苏轼是词人,不是诗人,排除D项。故选C项。

14.印刷术发明后,逐渐向海外传播。在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等邻国,很早就接收了中国的雕版印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯。这表明当时( )

A.中国处于世界文化的中心 B.中国的自然科学理论领先世界

C.中华文化有强大的辐射力 D.世界范围内文化交流交往频繁

【答案】C

【详解】根据题干材料“在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等邻国,很早就接收了中国的雕版印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯”,结合所学知识可知,印刷术外传后,使得汉字文化圈内的朝鲜、日本,越南等东方邻国在书籍版式、字体装订等方面,都仿照中国的习惯,这说明了中华文化对这些国家的影响,具有强大的辐射作用,C项正确;题干说明了中华文化有强大的辐射力,无法说明当时中国处于世界文化的中心,排除A项;题干反映的是印刷术发明向外传播情况,并不能推断出中国的自然科学理论领先世界,排除B项;题干说明了中华文化有强大的辐射力,并不意味着世界范围内文化交流交往频繁,排除D项。故选C项。

15.下面材料是两位政治人物的治国理念,他们的治国理念体现的共同思想是( )

治世不一道,便国不法古。 ——《商鞅书·更法》 天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。 ——《宋史·王安石传》

A.天下为公 B.尊崇儒术 C.废旧立新 D.天下大同

【答案】C

【详解】根据题干信息“治世不一道,便国不法古”“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”并结合所学知识可知,商鞅和王安石都主张破除守旧思想,体现废旧立新的思想理念,C项正确;题干强调的是变革精神,与“天下为公”不符,排除A项;汉武帝“尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想,与题干主张变革精神不符,排除B项;“天下大同”指世界上所有民族、人民和睦相处、和平共处,没有差异、没有战争,不符合题干变革精神,排除D项。故选C项。

16.据统计,唐代玄宗至代宗三朝宰相总人数为62人,其中科举出身15人,占比24.2%;五代宰相总人数为46人,其中科举出身24人,占比52.2%;宋代宰相总人数为135人,其中科举出身111人,占比82.2%。这表明( )

A.科举逐渐成为官员选拔主要方式 B.唐朝宰相普遍通过考试进行选拔

C.高门望族在唐代就已经完全衰落 D.科举是削弱宰相权力的制度设计

【答案】A

【详解】根据材料“唐代玄宗至代宗三朝宰相总人数为62人,其中科举出身15人,占比24.2%;五代宰相总人数为46人,其中科举出身24人,占比52.2%;宋代宰相总人数为135人,其中科举出身111人,占比82.2%。”可知,唐代到宋代,科举出身的宰相占比越来越高,说明科举逐渐成为官员选拔主要方式,A项正确;材料重在强调唐代到宋代科举出身的宰相占比的变化,“唐朝宰相普遍通过考试进行选拔”这一表述与材料不符,排除B项; “高门望族在唐代就已经完全衰落”这一表述过于绝对,排除C项;材料未涉及科举制与宰相权力之间的关系,排除D项;故选A项。

17.文物是解读历史的密码。观察下列图片所示货币样式,可以得出的历史信息是( )

A.朝廷注重发展海外贸易 B.手工业技术稳定发展

C.崇文抑武方针普遍施行 D.各民族政权交流互鉴

【答案】D

【详解】根据材料“北宋钱币、契丹钱币、西夏钱币”等信息可知,他们都是圆形方孔的铜钱,少数民族契丹钱币和西夏钱币吸收了中原王朝钱币的设计样式,体现了不同民族政权之间的交流互鉴,D项正确;货币样式体现了民族间的交流和交融,并不能直接反映海外贸易的发展情况,排除A项;材料内容主要强调了契丹和西夏少数民族政权借鉴中原地区的货币形状,体现了民族间的交流和交融,没有强调手工业技术发展的稳定与否,排除B项;推动重文轻武政策是为了削弱武将,而材料是关于钱币样式方面,排除C项。故选D项。

18.对下表所示信息解读最确切的是( )

政权 战 和

北宋与辽 960—1005年,40余年 100多年

北宋与西夏 1038—1044年,不到10年 100多年

A.各政权之间混战不断 B.有战有和,以和为主

C.国家统一是历史主流 D.矛盾突出,以战为主

【答案】B

【详解】根据材料数据可知,北宋与辽之间的和平局面远多于战争局面,北宋与西夏之间和平局面也远多于战争的时间,说明北宋与辽、西夏之间既有战争也有和平,其中和平的时间大于战争的时间,即有战有和,以和为主,B项正确;题干材料说明北宋与周围的少数民族政权有战有和,以和为主,而不是各政权间混战不断,排除A项;表格内容与国家统一是历史主流无关,北宋与辽、西夏少数民族政权之间存在并立关系,并没有实现统一,排除C项;根据材料数据可知,北宋与辽之间的和平局面远多于战争局面,北宋与西夏之间和平局面也远多于战争的时间,说明北宋与辽、西夏之间既有战争也有和平,但以和平为主,而不是以战为主,排除D项。故选B项。

19.正确区分历史史实与史论,是学习历史的重要方法。史实是客观存在的历史事实,史论则是对历史事件、历史人物等的评价。下列表述属于史论的是( )

A.1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

B.10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权。

C.11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,史称西夏。

D.辽宋夏金时期,各民族之间的经济文化交流得到了加强。

【答案】D

【详解】根据题干和所学知识可知,“辽宋夏金时期,各民族之间的经济文化交流得到了加强”是对辽宋夏金时期民族交往史实的评价,属于史论,D项正确;1069年,宋神宗任用王安石主持变法是客观存在的历史事实,不属于史论,排除A项;10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权是客观存在的历史事实,不属于史论,排除B项;11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,史称西夏是客观存在的历史事实,不属于史论,排除C项。故选D项。

20.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。辽宋夏金元时期最显著的阶段特征是( )

A.原始社会与中华文明的起源 B.民族关系发展和社会变化

C.统一多民族封建国的建立和巩固 D.繁荣与开放的时代

【答案】B

【详解】根据材料和所学知识可知,辽宋夏金元时期,多个民族政权并立,如辽、西夏、金与北宋、南宋等政权并立对峙。各民族之间有战争冲突,也有和平交往,像澶渊之盟后辽宋之间出现较长时间的和平局面,促进了民族间的经济文化交流;同时,元朝实现大一统后,进一步促进了民族交融,形成了新的民族 —— 回族。在社会方面,这一时期经济继续发展,商业繁荣,城市兴起,市民阶层不断壮大,社会生活丰富多彩,所以民族关系发展和社会变化是这一时期最显著的阶段特征,B项正确;原始社会与中华文明的起源主要涵盖的是远古时期,如元谋人、北京人等原始人类,以及炎黄部落、尧舜禹时期等,与辽宋夏金元时期时间跨度相差甚远,排除A项;统一多民族封建国家的建立和巩固主要是秦汉时期的特征,排除C项;繁荣与开放的时代是隋唐时期的特征,排除D项。故选B项。

21.与下方框中历史信息直接相关的历史人物是( )

·统一蒙古草原 ·建立蒙古政权 ·1227年灭西夏

A.耶律阿保机 B.完颜阿骨打 C.成吉思汗 D.忽必烈

【答案】C

【详解】据题干“统一蒙古草原、建立蒙古政权、1227年灭西夏”和所学知识可知,铁木真统一了蒙古草原各部落,1206年建立大蒙古国,被尊称为成吉思汗。在他的领导下,蒙古势力不断壮大,虽然成吉思汗在1227年灭西夏前夕病逝,但蒙古军队按照他的部署最终完成了灭西夏的任务,C项正确;耶律阿保机是契丹族首领,他统一契丹各部,其主要功绩围绕契丹民族的统一与辽国的建立,排除A项;完颜阿骨打是女真族首领,他领导女真族反抗辽国统治,建立金朝,排除B项;忽必烈是成吉思汗的孙子,他继承汗位后,改国号为元,完成了全国的统一,他的主要功绩在于建立元朝及统一中国等方面,题干中“统一蒙古草原、建立蒙古政权”主要是成吉思汗的成就,并非忽必烈,排除D项。故选C项。

22.元朝建立后,忽必烈对吐蕃实行因俗而治的政策。他封藏传佛教萨迦派首领八思巴为帝师,并命八思巴领宣政院事。吐蕃为宣政院辖地,管辖面积与今天西藏的管辖面积大体相当。宣政院的职能相当于行省机构,所以在吐蕃地区不另设行省。这些措施有利于( )

A.促进民族团结,维护边疆稳定 B.引进先进技术,实现富国强兵

C.发展对外经济,改善人民生活 D.巩固元朝统治,培养政治人才

【答案】A

【详解】根据材料题意可知元朝通过设立宣政院,任命藏传佛教领袖八思巴管理吐蕃地区,实行“因俗而治”的政策,这一做法尊重了吐蕃的宗教和社会传统,将西藏纳入中央行政体系的同时避免直接干涉当地事务,减少了民族矛盾,加强了中央对边疆的控制,从而有效维护了边疆稳定和民族团结,A项正确;材料反映的是元朝边疆治理措施,没有体现引进先进技术,排除B项;材料反映的是元朝边疆治理措施,没有体现发展对外经济,改善人民生活,发展对外经济指的是与其他国家的经济交流,排除C项;材料反映的是元朝边疆治理措施,有利于巩固元朝统治,但无法体现培养政治人才,排除D项。故选A项。

23.两宋时期出现“苏湖熟,天下足”、“夜市直至三更尽,才五更又复开张”、“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象。由材料可以解读出宋代( )

①商业繁荣 ②太湖流域粮食产量高 ③出现了早市、夜市 ④出现了纸币

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】A

【详解】依据题干“苏湖熟,天下足”可知两宋时期江浙一带粮食产量高,②正确;根据两宋时期“夜市直至三更尽,才五更又复开张”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象,可知这反映的是两宋时期经济繁荣的现象,说明宋代商业繁荣且出现了早市、夜市,①③正确。因此,A项正确;北宋时期出现纸币,但是题目未涉及货币的变化,④不符合题意,所有包含④的选项错误,排除BCD项。故选A项。

24.宋朝时期,随着城市的繁荣,市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,称为( )

A.入市 B.瓦子 C.勾栏 D.邸店

【答案】B

【详解】根据题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,结合所学知识可知,宋朝时期,随着城市的繁荣,人们的文化生活也丰富起来。东京城内有 许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”,B项正确;入市是指进入市场,与商品交换相关,与题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,不符,排除A项;瓦子中有许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,与题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,不符,排除C项;邸店是指古代兼具货栈、商店和客舍性质的处所 ,与题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,不符,排除D项。故选B项。

25.藏于故宫博物院的宋代定窑孩儿枕。作品设计独具匠心,线条柔和流畅,细部刻画极为生动传神,是文物中的珍品。这件文物最能说明( )

A.宋代手工业的水平高超 B.宋代农业生产技术发展

C.宋代中外交流兼容并包 D.宋代民族文化交融加深

【答案】A

【详解】根据题干“藏于故宫博物院的宋代定窑孩儿枕。作品设计独具匠心,线条柔和流畅,细部刻画极为生动传神,是文物中的珍品。”结合所学可知,宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代。河北定窑、河南汝窑等地烧制的瓷器,给人以别致的美感,说明宋代手工业的水平高超,A项正确;题干反映的是手工业的生产,没有涉及宋朝农业方面的发展状况,排除B项;题干反映的是手工业的生产,没有涉及中外交流的信息,排除C项;题干反映的是手工业的生产,没有体现民族文化交融加深,排除D项。故选A项。

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、综合题

26.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 唐朝政府与边疆地区突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权都保持着良好关系。唐蕃之间和亲,还数次会盟;唐朝封骨力装罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王。唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)以下表述是从材料一中得出的,请在对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料一所表述的意思,请在对应题号后的括号内填”错误”。(4分)

A.唐朝时,政府与边疆地区政权保持良好关系,民族交往与交融加强。

B.唐封骨力裴罗为渤海郡王,以渤海为号。

(2)根据材料一,概括唐朝政府处理民族关系采取的主要方式。(4分)

材料二 在强盛国力的影响和吸引下,少数民族与隋唐王朝在政治、经济、文化上联系紧密。唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”在这种思想指导下,唐太宗获得了北边各民族的尊重,被尊奉为“天可汗”。唐代疆域较以前更加辽阔,统一的多民族国家进一步稳固,民族凝聚力进一步增强。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

(3)根据材料二,概括隋唐时期民族交融加强的原因。(2分)结合所学知识,回答唐朝政府与边疆少数民族保持良好关系的意义。(2分)

材料三 铸牢中华民族共同体意识,不断增强各族群众对中华文化的认同……我们就一定能促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,确保中华民族伟大复兴的巨轮乘风破浪前行,胜利抵达光辉的彼岸。

——摘编自陈凌《文化认同是最深层次的认同》

(4)综合上述材料,谈谈你对“铸牢中华民族共同体意识”的认识。(2分)

【答案】(1)A.正确B.错误

(2)主要方式:和亲、会盟、册封、设立机构。

(3)原因:隋唐时期国力强盛;统治者奉行开明的民族政策。

意义:推动统一多民族封建国家的发展,增强民族凝聚力;有利于边疆地区的开发和疆域的拓展。(任答一点)

(4)认识:铸牢中华民族共同体意识,要增强各族群众对中华文化的认同。它有利于增强民族凝聚力,维护国家统一,推进我国现代化建设,实现中华民族伟大复兴。(言之有理即可)

【详解】(1)A:根据材料“唐朝政府与边疆地区突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权都保持着良好关系”可知,这表明唐朝时政府积极与边疆地区政权交往,促进了民族之间的交流与融合,所以 “A. 唐朝时,政府与边疆地区政权保持良好关系,民族交往与交融加强” 的表述是从材料中可以得出的,故 A 正确。

B:根据材料“封骨力裴罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王”可知,将封骨力裴罗与封渤海郡王的对象混淆了,所以 “B. 唐封骨力裴罗为渤海郡王,以渤海为号” 违背了材料一所表述的意思,故 B 错误。

(2)主要方式:根据材料“唐蕃之间和亲”可知,通过和亲的方式,唐朝与吐蕃建立了更为紧密的联系,促进了双方的友好关系和文化交流。根据材料“唐蕃之间…… 还数次会盟”可知,会盟是唐朝与边疆政权通过协商达成共识的一种方式,有助于解决双方的矛盾和问题,维护地区的和平与稳定。根据材料“唐朝封骨力裴罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王”可知,唐朝通过册封少数民族首领,给予他们合法的地位和权力,加强了对边疆地区的管理和控制,同时也促进了少数民族与唐朝中央政府的联系。根据材料“唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府”可知,设立这些机构使得唐朝能够直接对边疆地区进行有效的行政管理,保障了边疆地区的稳定和发展,加强了中央与边疆地区的联系。

(3)原因:根据材料“在强盛国力的影响和吸引下,少数民族与隋唐王朝在政治、经济、文化上联系紧密”可知,强大的国力是吸引少数民族与隋唐王朝交往的重要因素,为民族交融提供了物质基础和影响力。根据材料“唐太宗曾说:‘自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。’在这种思想指导下,唐太宗获得了北边各民族的尊重”可知,唐太宗这种一视同仁的民族思想体现了唐朝统治者开明的民族政策,这种政策促进了各民族之间的平等交往和相互尊重,推动了民族交融的加强。

意义:根据材料“唐代疆域较以前更加辽阔,统一的多民族国家进一步稳固,民族凝聚力进一步增强”和所学知识可知,唐朝与边疆少数民族保持良好关系,使得各民族之间的联系更加紧密,共同构成了统一的多民族国家,民族凝聚力也得到了进一步的提升。良好的民族关系促进了边疆地区与内地的经济文化交流,内地的先进技术和文化传入边疆,推动了边疆地区的开发,同时也使得唐朝的疆域得到了巩固和拓展。

(4)认识:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料和所学知识可知,唐朝时期各民族在政治、经济、文化上联系紧密,这种文化上的交流与认同是民族关系和谐发展的重要因素。在当今时代,我们要铸牢中华民族共同体意识,就需要像唐朝那样,增强各族群众对中华文化的认同,因为文化是一个民族的灵魂,只有在文化上达成认同,才能让各民族在精神上紧密相连。历史上唐朝通过各种方式促进民族关系发展,使得民族凝聚力增强,国家更加统一稳定。在现代,增强各族群众对中华文化的认同,能够让各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,形成强大的民族凝聚力,共同维护国家的统一和稳定,避免分裂和动荡。只有各民族团结一心,共同致力于国家的发展,才能汇聚起强大的力量推进我国的现代化建设。铸牢中华民族共同体意识,增强民族凝聚力和国家统一,是实现中华民族伟大复兴的重要保障,确保中华民族伟大复兴的巨轮能够乘风破浪前行,胜利抵达光辉的彼岸。若其他角度也言之有理也可。

27.大唐盛世,华章闪烁。某历史兴趣小组设计了以“盛世大唐”为主题的学习任务请你参与,完成相关任务。(13分)

任务一 【解读史料揭秘盛世之因】

唐太宗继位后,已完成统一,然民间残破已极……唐太宗命房玄龄省并冗员,中央政府文武官员的名额,仅留六百四十三员;命五品以上的京官,轮流值宿于中书省,以便随时延见,垂询民间疾苦和政事得失;对于都督、刺史一类的地方官,都亲自简选……史书记载,到贞观四年(630年)时,米价每斗不过三四钱,社会秩序安定到“外户不闭”。

——摘编自傅乐成著《中国通史》

(1)解读史料,分析唐太宗继位后“民间”发生变化的原因。(答出两点即可)(2分)

任务二 【赏析文物感受盛世之美】

唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,这在妇女服装上有明显的反映。女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷效仿……从宫廷传开的“半臂”,领口宽大,袖长及肘,身长及腰……

——摘编自沈从文王孖著《中国服饰史》

(2)赏析文物,并结合材料概括唐朝女子服饰的特点。(3分)

任务三 【走近遗址探寻盛世之迹】

唐朝处于我国陶瓷发展史上的繁荣阶段。陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎。例如,埃及的福斯塔特出土了一万两千多块中国瓷器残片(以唐居多),有越窑的青瓷、唐三彩、邢窑白瓷、长沙窑瓷器等……出土的唐越窑青瓷,器形有碗、罐、盆、盒等。碗的造型十分丰富,有玉璧底碗,圈足碗及折腰碗等……残片上刻划的纹饰题材非常丰富,有莲花纹、鹦鹉纹,甚至还有水波龙纹等。

——摘编自叶喆民著《中国陶瓷史》

(3)走近福斯塔特遗址,概括唐代陶瓷业繁荣的表现。(答出两点即可)(4分)

任务四 【立足当下感悟盛世之鉴】

(4)请你谈一谈“盛世大唐”对今天实现中华民族伟大复兴有哪些启示?(4分)

【答案】(1)原因:吸取隋亡的教训,整顿吏治,裁减冗员;勤于政事;关心民间疾苦,以民为本。(任意答出两点即可)

(2)特点:融合了西北少数民族和天竺、波斯等外来文化;女装富有时装性。

(3)表现:陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎;陶瓷器种类繁多,色彩亮丽;造型丰富。(任意答出两点即可)

(4)启示:国家统一安定是社会经济发展的前提;文明互鉴推动社会进步;统治者要勤于政事,以民为本。(任意答出一点即可)

【详解】(1)原因:根据任务一材料“省并冗员……垂询民间疾苦和政事得失……亲自简选”并结合所学可知,唐太宗在位20多年,开创了唐朝的繁荣局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,励精图治,勤于政事,澄清吏治,虚心纳谏,从善如流,戒奢从简,施行与民休息的政策。唐太宗广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。贞观时期推行一系列革新的措施:进一步完善三省六部制;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩,尤为重视对地方官的考核;关注民间疾苦,减轻百姓的田租和劳役负担,鼓励发展农业生产。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,历史上称为 “贞观之治”。故唐太宗继位后“民间”发生变化的原因是:吸取隋亡的教训,整顿吏治,裁减冗员;勤于政事;关心民间疾苦,以民为本。

(2)特点:根据任务二材料“善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化”“女装富有时装性”得出,唐朝女子服饰的特点是:融合了西北少数民族和天竺、波斯等外来文化;富有时装性。

(3)表现:根据任务三材料“流行国内……在海外广受欢迎”“出土了一万两千多块……”“造型十分丰富”得出,唐代陶瓷业繁荣的表现是:陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎;陶瓷器种类繁多,色彩亮丽;造型丰富。

(4)启示:根据所学可知,唐朝国力强盛,对外交往活跃,在世界有非常大的影响力。因此,“盛世大唐”对今天实现中华民族伟大复兴的启示有:国家统一安定是社会经济发展的前提;文明互鉴推动社会进步;统治者要勤于政事,以民为本。

28.文明因交流而互鉴,因互鉴而多彩。阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 唐朝的文化,辉煌灿烂,不仅在中国,而且在世界文化史上都占有重要地位。在唐朝统治的近300年中,政治局面相对稳定的时期比较长,社会经济空前繁荣,对外经济文化交流十分频繁。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史(上册)》

(1)根据材料一,概括唐朝文化辉煌灿烂的原因。(3分)

材料二 盛唐文化气象恢弘,犹如磁石般吸引着周边国家和政权前来学习和交流。发达的海上和陆上交通,推动了中外交流的繁荣。日本新罗等国家曾派遣留学生,常驻长安,学习唐朝先进的文化和社会制度。

——摘编自中国地图出版社《中国历史地图册》

(2)根据材料三举例日本、新罗来华留学生的杰出人物各一例。(2分)概括唐朝的对外交往呈现出哪些特点?(2分)

材料三

鉴真(687-763)塑像 玄奘(600-664)西行求法邮票

(3)材料二两幅图分别反映了唐朝对外交往的哪些史实?两位人物的身上有哪些精神值得我们学习借鉴?(4分)

材料四 唐朝允许不同民族、不同国家的人参加科举考试和坪做官。京城和各大城市居住着很多域外来的使节和留学生,有不少人与当地人通婚。武则天下令组织编纂的《三教珠英》一书,儒、佛、道的内容都包括在其中。

——摘编自朱汉国《中国历史》

(4)综合上述材料,谈谈你对文化发展的认识。(2分)

【答案】(1)政治局面稳定,社会经济繁荣、对外交往频繁。

(2)阿倍仲麻吕、崔致远。对外开放、双向交流、往来频繁。

(3)鉴真东渡、玄奘西行。精神:不畏艰险、信念坚定、勇于开拓。

(4)认识:国家稳定经济发展是文化发展的基础。文化发展要互相交流、借鉴、不断创新。

【详解】(1)原因:根据材料“在唐朝统治的近300年中,政治局面相对稳定的时期比较长,社会经济空前繁荣,对外经济文化交流十分频繁”结合所学知识可知,唐朝时文化辉煌灿烂,唐朝时期政治局面稳定提供了良好的环境,社会经济繁荣提供了经济基础,对外交往频繁促进文化发展。 唐朝文化辉煌灿烂的原因是政治局面稳定,社会经济繁荣、对外交往频繁。

(2)杰出人物:根据所学知识可知,唐朝时中外交往频繁,日本遣唐使来华,新罗也有留学生来华学习,其中日本代表有阿倍仲麻吕,新罗代表有崔致远。

特点:从日本和新罗留学生来华,发达的海上和陆上交通,推动中外交往频繁等内容可知,唐朝时期对外交往呈现的特点是:对外开放、双向交流、往来频繁。

(3)史实:根据“鉴真塑像”“玄奘西行求法”可知,两幅图分别反映了唐朝时期及对外交往的史实分别是鉴真东渡、玄奘西行。

精神:结合所学知识可知,鉴真东渡日本历经艰难险阻,双目失明仍然坚持,玄奘西行也历经各种困难,共同体现了两位人物不畏艰险、信念坚定、勇于开拓的精神,这些精神值得我们学习。

(4)认识:开放性回答,言之有理即可,综合上述材料,结合所学知识可知,唐朝时中外交往频繁是建立在国家稳定富强基础上的,文明交往是双向的,因此可以得出的认识是:国家稳定经济发展是文化发展的基础。文化发展要互相交流、借鉴、不断创新。

29.阅读材料,完成任务。

材料一 李世民以铜、以古、以人为镜,先存百姓,发展生产,以奢侈者为戒,以节俭者为师,从经济、政治、民族关系各方面采取积极措施,开创了“贞观之治”的局面。

材料二 在唐高宗李治即位到武周政权结束56年的时间里,唐高宗,特别是武则天,采取各项措施,延续唐初建立的政治经济制度,狄仁杰、张柬之等“当时英贤亦竞为之用”,经济稳步发展,社会秩序基本稳定,使唐朝继续保持了向上的、前进的势头。

——摘编自胡海亮《从开元盛世到安史之乱的历史启迪》

阅读材料,请以“统治者与盛世”为主题,任选角度,自拟观点,运用所学知识,结合两个及以上相关史实加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)(10分)

【答案】〖示例〗观点:统治者励精图治能够推动国家走向强盛。

论述:唐太宗李世民吸取隋朝速亡的教训,以铜、以古、以人为镜,先存百姓,发展生产,以奢侈者为戒,以节俭者为师,开创了“贞观之治”的局面。武则天继续推行减轻百姓负担的政策和措施,重视发展生产,重视任用人才,使得经济得以持续发展,社会相对安定,人口不断增长,为后来盛世局面的出现奠定基础。

结论:综上所述,唐朝统治者励精图治,重用贤才,轻徭薄赋,使唐朝达到了封建社会前所未有的盛况。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。

根据材料一的题意可知,唐太宗李世民统治时期励精图治、勤于政事,澄清吏治,虚心纳谏等原因,开创了“贞观之治”的盛世;材料二中唐高宗和武则天在位时期,采取各项措施,延续唐初建立的政治经济制度,经济稳步发展,社会秩序基本稳定,使唐朝继续保持了向上的、前进的势头。由此可以总结出统治者的勤政爱民、励精图治等原因才为盛世的开创奠定了基础。因此选择观点的时候可以这样写:统治者励精图治能够推动国家走向强盛或者统治者的励精图治促进国家的强盛。第二段在写论述时务必要结合两个及两个以上的史实来证明观点,可以选择任意两位统治者来写,如李世民、武则天,围绕他们在位期间在政治、经济、文化、教育等各方面的举措,从而证明观点。具体论述如下:唐太宗李世民吸取隋朝速亡的教训,以铜、以古、以人为镜,先存百姓,发展生产,以奢侈者为戒,以节俭者为师,开创了“贞观之治”的局面。武则天继续推行减轻百姓负担的政策和措施,重视发展生产,重视任用人才,使得经济得以持续发展,社会相对安定,人口不断增长,为后来盛世局面的出现奠定基础。最后进行总结提升,综上所述,唐朝统治者励精图治,重用贤才,轻徭薄赋,使唐朝达到了封建社会前所未有的盛况。

若其他角度也言之有理也可。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

中小学教育资源及组卷应用平台

2024-2025学年度七年级历史期中考试卷(二)

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

一、选择题(50分,每题2分)

1.唐人皮日休作文称:“厥有暴隋,凿通淮、泗。昼泣疲民,夜哭鬼溺……龙舟未故,江都已弑。陈迹空存,逝波不止。在隋则害,在唐则利。”材料说明隋朝灭亡的原因是( )

A.开通运河 B.爆发起义 C.实行暴政 D.战争频发

【答案】C

【详解】根据题干“厥有暴隋,凿通淮、泗。昼泣疲民,夜哭鬼溺……”可知,皮日休指出隋朝因“凿通淮、泗”(开凿大运河)导致“昼泣疲民,夜哭鬼溺”,反映隋炀帝滥用民力、苛待百姓的暴政行为,最终引发民怨,使得隋朝灭亡。结合所学知识可知,隋炀帝急功近利、不恤民力,每年都要征发大量劳动力,百姓深受徭役、兵役之苦,社会矛盾激化,隋炀帝的残暴统治最终导致大规模农民起义,C项正确;隋朝因为暴政导致灭亡,而开凿运河是其表现之一,排除A项;材料中并没有直接提及隋朝爆发起义的相关内容,无法从材料得出爆发起义是隋朝灭亡原因的结论,排除B项;料中没有关于隋朝战争频发的描述,不能据此判断战争频发是隋朝灭亡的原因,排除D项。故选C项。

2.下表说明隋朝大运河( )

河段 永济渠 通济渠 邗沟 江南河

作用 将河北地区纳入 新的水路交通系统 将洛阳与淮河 流域连在一起 将江都纳入了 大运河系统 将两京与东南财富 之地沟通起来

A.结束了分裂局面 B.北达涿郡,南至余杭

C.沟通了五大水系 D.有利于南北地区交流

【答案】D

【详解】从表格中“永济渠将河北地区纳入水路交通系统”“将洛阳与淮河流域连在一起”等内容可以看出,大运河的各河段加强了不同区域之间的联系,有利于南北地区的交流,D项正确;隋朝统一全国结束分裂局面是通过军事征服等一系列政治活动实现的,与大运河的开凿并无直接关联,排除A项;表格中主要阐述的是大运河各河段的作用,并没有提及大运河的起止点“北达涿郡,南至余杭”,排除B项;虽然隋朝大运河沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,但表格中未体现这一信息,排除C项。故选D项。

3.贞观五年,礼部官员拟定在二月为皇太子行冠礼,增加礼仪队的规模。唐太宗则以“恐妨农事”,不可劳民为由,将日期改为了十月。这反映出唐太宗( )

A.大力发展科举 B.重视农业生产

C.重视礼教规范 D.裁撤冗官冗员

【答案】B

【详解】根据题干信息“唐太宗则以‘恐妨农事’,不可劳民为由,将日期改为了十月”并结合所学知识可知,唐太宗将皇太子行冠礼的日期改为了十月,是为了避免耽误农事,这反映出唐太宗重视农业生产,B项正确;题干体现了唐太宗保障农业生产,不误农时,没有涉及科举制和礼教规范,排除AC项;裁撤冗官冗员属于政治上的举措,与题干反映的重视农业不符,排除D项。故选B项。

4.“水能载舟,亦能覆舟”原是魏征引用的话,唐太宗常用它来告诫后人,把君主和百姓的关系比喻成舟与水的关系。下列举措体现了这一观念的是( )

A.营建东都洛阳 B.考察官吏政绩

C.注意虚心纳谏 D.减轻百姓田租

【答案】D

【详解】根据材料和所学知识可知,唐太宗认识到 “水能载舟,亦能覆舟”,即百姓的支持对政权稳定至关重要。减轻百姓田租,能让百姓在经济上得到实惠,生活压力减轻,体现了他对百姓的重视和以民为本的思想,如同舟要平稳行驶需关注水的情况一样,君主治理国家要关注百姓的生活状况,D项正确;营建东都洛阳是隋炀帝的举措。隋炀帝为加强对东部地区的控制、满足自身享受等目的,大规模营建东都洛阳,这一工程耗费大量人力、物力,给百姓带来沉重负担,与唐太宗 “水能载舟,亦能覆舟” 所体现的重视百姓、以民为本观念不符,排除A项;考察官吏政绩主要是为了监督和管理官员队伍侧重于对官僚体系的管理,没有直接体现出唐太宗把君主和百姓关系比喻成舟与水的关系,排除B项;注意虚心纳谏体现的是唐太宗在政治决策方面的态度,而非直接针对百姓与君主的关系,排除C项。故选D项。

5.史料是认识历史的主要依据。下表中的史料可共同用于佐证唐朝( )

A.文学艺术辉煌灿烂 B.社会风气开放包容

C.社会安定经济繁荣 D.农业发达民族友好

【答案】C

【详解】根据题干壁画中展现的农业耕作景象与人口不断增长的图示,可看出唐朝前期农业发展良好、人口大幅增加,说明社会相对安定、经济繁荣;诗歌和仕女图则反映出当时城市生活富足、百姓生活水平较高,这些史料共同证明了唐朝前期社会安定、经济繁荣的局面,C项正确;唐代文学艺术辉煌灿烂体现在唐诗和书法等方面,排除A项;唐朝社会风气开放包容体现在衣食住行和婚姻观念受北方少数民族和域外影响,尚武风气盛行,排除B项;题干中并未涉及民族间的关系,排除D项。故选C项。

6.观察下表,唐朝人口数量变化的主要原因最可能是( )

时间 人口数量

649年(唐太宗贞观二十三年) 1900万人

726年(唐玄宗开元十四年) 4141万人

741年(唐玄宗开元二十九年) 4531万人

A.社会风气的开放 B.经济的繁荣发展

C.文教事业的进步 D.中央集权的发展

【答案】B

【详解】根据材料和所学知识可知,唐太宗时期,推行了一系列轻徭薄赋、重视农业生产的政策,出现了 “贞观之治” 的局面;唐玄宗前期,继续推行有利于经济发展的措施,形成 “开元盛世”。经济繁荣发展,农业生产技术进步,开垦的土地增多,粮食产量增加,能够养活更多人口;同时商业繁荣,手工业发展,城市经济活跃,为人口增长提供了物质基础和生活保障,所以经济的繁荣发展是唐朝这一时期人口数量变化的主要原因,B项正确;社会风气开放与人口数量的增长没有直接的因果联系,它并非人口增长的主要推动因素,排除A项;文教事业的进步主要表现为科举制度的完善、学校教育的发展、文化艺术的繁荣等,这有利于提高国民素质,促进文化传承与发展,但对人口数量的增长并没有直接的促进作用,排除C项;中央集权的发展主要体现在政治制度方面,如唐朝三省六部制的完善等,它主要影响的是政治统治的稳定、行政效率的提高等,与人口数量的增长没有直接关联,排除D项。故选B项。

7.五代十国后期,北方继续保持了后唐时就形成的基本完整局面,而南方的九个政权在经过兼并后也变为五个。这种状况( )

A.使北方经济能稳定发展 B.造成了南方的战乱更多

C.断绝了各地的经济联系 D.反映了统一的必然趋势

【答案】D

【详解】据题干“五代十国后期,北方继续保持了后唐时就形成的基本完整局面,而南方的九个政权在经过兼并后也变为五个”和所学知识可知,北方继续保持了后唐时期北方已经形成相对稳定的政治格局,这种延续性为北方经济的稳定发展提供了条件。南方从九个政权减少到五个,表明地方割据势力逐渐被整合,为统一奠定了基础。无论是北方的稳定还是南方的兼并,都反映出分裂局面难以长期维持,统一的趋势逐渐显现,D项正确;虽然北方经济可能因此受益,但题目重点在于整体局势的变化,而非单一经济影响,排除A项;南方政权减少意味着战乱可能减少,而非增加,排除B项;题目并未提到经济联系被断绝,反而政权减少可能有助于经济交流的恢复,排除C项。故选D项。

8.下图是五代更替时间轴。据时间轴可知,五代时期( )

A.经济发展迅速 B.藩镇割据加剧 C.政权更替频繁 D.国家疆域扩大

【答案】C

【详解】据题干“五代更替时间轴”可以看出,在五十多年的时间里,相继出现了5个朝代,而且各朝存在的时间较短,体现出五代时期政权更替频繁,C项正确;唐朝灭亡后,北方黄河流域先后出现后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个政权,南方地区出现九个政权,再加上北方割据太原的北汉,史称“五代十国”,五代十国北方政权更迭,战事不断,政局动荡不安,经济受到严重影响,排除A项;安史之乱使唐朝由盛转衰,中央权力衰微逐渐形成藩镇割据的局面,藩镇割据加剧在题干中也无法体现,排除B项;时间轴仅仅体现出各个政权存在的时间,国家疆域扩大在题干中无法体现,排除D项。故选C项。

9.唐朝诗人温庭筠在《送渤海王子归本国》一诗中写道:“疆理虽重海,车书本一家。盛勋归旧国,佳句在中华。”下列史事与此诗内容密切相关的是( )

A.唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区

B.双方贸易往来频繁,唐朝多用绢帛换取回鹘的马匹

C.唐玄宗封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王,以渤海为号

D.南诏首领皮逻阁派孙子赴长安朝见唐玄宗

【答案】C

【详解】根据材料“送渤海王子归本国”,结合所学知识可知,唐玄宗封粟末靺鞨首领大祚荣为渤海郡王,以渤海为号,与题干中的送渤海王子密切相关,C项正确;唐朝先后设置安西都护府和北庭都护府,管理西域的天山南北地区体现的是与西域的关系,而非渤海,排除A项;唐朝时期与回鹘双方贸易往来频繁,唐朝多用绢帛换取回鹘的马匹,与渤海无关,排除B项;南诏首领皮逻阁派孙子赴长安朝见唐玄宗体现但是唐朝与南诏之间的交往,排除D项。故选C项。

10.下表是某学生学习唐朝历史时做的课堂笔记,据此判断其学习的主题是( )

1.封渤海国首领为渤海郡王;

2.封回纥首领为怀仁可汗;

3.设置安西都护府和北庭都护府;

4.吐蕃赞普赤德祖赞(尺带珠丹)迎娶金城公主。

A.开放的社会风气 B.民族交往与交融

C.多彩的文学艺术 D.繁荣的对外贸易

【答案】B

【详解】根据材料内容可知唐太宗实行开明的民族政策,得到周边民族的拥护,唐太宗通过给少数民族将领分封官职,加强与少数民族的联系,又通过与少数民族通婚等方面的史实可以说明唐朝时期的社会特征是民族交往与交融,B项正确;开放的社会风气主要体现在唐朝时期积极向上兼容并包的社会风气方面,排除A项;多彩的文学艺术如唐诗,绘画和书法等,排除C项;繁荣的对外贸易主要是海外贸易方面,与题干中的民族交融不符,排除D项。故选B项。

11.为研究唐朝时期中国和某一国家交往的历史,制作如下示意图,据此判断这一国家是( )

A.天竺 B.新罗 C.日本 D.大食

【答案】B

【详解】根据材料“为研究唐朝时期中国和某一国家交往的历史,制作如下示意图,据此判断这一国家是”结合示意图和所学知识,可知新罗与唐朝交往密切,在政治上,新罗学习唐朝的政治制度和科举制;文化艺术方面,新罗音乐不仅在唐朝宫廷演出,还广泛流行于民间;经济上,新罗物产居唐朝进口首位,符合示意图内容,B项正确;天竺(今印度、巴基斯坦一带)与唐朝有频繁的文化交流,如玄奘西行取经,但在音乐传播和物产进口方面,并非符合图中所述情况,天竺的音乐没有广泛流行于唐朝民间,也不是唐朝进口物产首位的来源国,排除A项;日本在唐朝时多次派遣唐使,积极学习唐朝的政治、文化、科技等,但日本音乐没有像新罗音乐那样广泛流行于唐朝民间,且日本也不是唐朝进口物产首位的国家,排除C项;大食(阿拉伯帝国)与唐朝有经济和文化交流,但主要是在贸易、宗教、科技等方面,其音乐没有在唐朝民间广泛流行,也不是唐朝进口物产首位的来源国,排除D项。故选B项。

12.下面为唐朝时期中日两国的货币,日本的和同开珎银币的形制和重量与唐朝开元通宝几乎完全相同。这反映出当时两国( )

A.审美观念一致 B.文明交流频繁

C.文明互不相通 D.铸币水平相当

【答案】B

【详解】依据材料可知,日本的和同开珎银币明显是仿造唐朝开元通宝的形制和重量,说明当时中日之间文明交流频繁,B项正确;材料反映的是日本借鉴学习中华文化,并没有体现中日两国审美观念一致,排除A项;材料体现了日本学习中国文化,唐朝时中日交往频繁,而不是文明互不相通,排除C项;材料反映的是日本借鉴学习中华文化,并没有体现中日两国铸币水平相当,排除D项。故选B项。

13.唐诗宋词是中华民族的文化基因,为了弘扬民族文化,中央电视台推出了“中国诗词大会”节目。在众多唐代诗人中,诗作反映了战争和政治腐败给人民带来的痛苦,被称为“诗圣”的是( )

A.李白 B.白居易 C.杜甫 D.苏轼

【答案】C

【详解】根据题干中的“诗圣”并结合所学知识可知,诗圣指的是我国唐朝著名诗人杜甫。杜甫生活在唐朝由盛转衰的时期,历尽坎坷。他的诗风淳朴厚重,许多诗作都反映了战争和政治的腐败给人们带来的痛苦,抒发悲愤凄婉之情。由于他的诗反映了历史的真实情况,故有“诗史”之称,而他本人被称为“诗圣”,C项正确;李白的诗歌飘逸洒脱,充满了想象力和感染力,具有浓郁的浪漫情怀,因此李白被称为诗仙,排除A项;白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”之称,排除B项;苏轼是词人,不是诗人,排除D项。故选C项。

14.印刷术发明后,逐渐向海外传播。在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等邻国,很早就接收了中国的雕版印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯。这表明当时( )

A.中国处于世界文化的中心 B.中国的自然科学理论领先世界

C.中华文化有强大的辐射力 D.世界范围内文化交流交往频繁

【答案】C

【详解】根据题干材料“在汉字文化圈内的朝鲜、日本、越南等邻国,很早就接收了中国的雕版印刷术,并且在书籍版式、字体、装订等方面,都仿照中国的习惯”,结合所学知识可知,印刷术外传后,使得汉字文化圈内的朝鲜、日本,越南等东方邻国在书籍版式、字体装订等方面,都仿照中国的习惯,这说明了中华文化对这些国家的影响,具有强大的辐射作用,C项正确;题干说明了中华文化有强大的辐射力,无法说明当时中国处于世界文化的中心,排除A项;题干反映的是印刷术发明向外传播情况,并不能推断出中国的自然科学理论领先世界,排除B项;题干说明了中华文化有强大的辐射力,并不意味着世界范围内文化交流交往频繁,排除D项。故选C项。

15.下面材料是两位政治人物的治国理念,他们的治国理念体现的共同思想是( )

治世不一道,便国不法古。 ——《商鞅书·更法》 天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。 ——《宋史·王安石传》

A.天下为公 B.尊崇儒术 C.废旧立新 D.天下大同

【答案】C

【详解】根据题干信息“治世不一道,便国不法古”“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”并结合所学知识可知,商鞅和王安石都主张破除守旧思想,体现废旧立新的思想理念,C项正确;题干强调的是变革精神,与“天下为公”不符,排除A项;汉武帝“尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想,与题干主张变革精神不符,排除B项;“天下大同”指世界上所有民族、人民和睦相处、和平共处,没有差异、没有战争,不符合题干变革精神,排除D项。故选C项。

16.据统计,唐代玄宗至代宗三朝宰相总人数为62人,其中科举出身15人,占比24.2%;五代宰相总人数为46人,其中科举出身24人,占比52.2%;宋代宰相总人数为135人,其中科举出身111人,占比82.2%。这表明( )

A.科举逐渐成为官员选拔主要方式 B.唐朝宰相普遍通过考试进行选拔

C.高门望族在唐代就已经完全衰落 D.科举是削弱宰相权力的制度设计

【答案】A

【详解】根据材料“唐代玄宗至代宗三朝宰相总人数为62人,其中科举出身15人,占比24.2%;五代宰相总人数为46人,其中科举出身24人,占比52.2%;宋代宰相总人数为135人,其中科举出身111人,占比82.2%。”可知,唐代到宋代,科举出身的宰相占比越来越高,说明科举逐渐成为官员选拔主要方式,A项正确;材料重在强调唐代到宋代科举出身的宰相占比的变化,“唐朝宰相普遍通过考试进行选拔”这一表述与材料不符,排除B项; “高门望族在唐代就已经完全衰落”这一表述过于绝对,排除C项;材料未涉及科举制与宰相权力之间的关系,排除D项;故选A项。

17.文物是解读历史的密码。观察下列图片所示货币样式,可以得出的历史信息是( )

A.朝廷注重发展海外贸易 B.手工业技术稳定发展

C.崇文抑武方针普遍施行 D.各民族政权交流互鉴

【答案】D

【详解】根据材料“北宋钱币、契丹钱币、西夏钱币”等信息可知,他们都是圆形方孔的铜钱,少数民族契丹钱币和西夏钱币吸收了中原王朝钱币的设计样式,体现了不同民族政权之间的交流互鉴,D项正确;货币样式体现了民族间的交流和交融,并不能直接反映海外贸易的发展情况,排除A项;材料内容主要强调了契丹和西夏少数民族政权借鉴中原地区的货币形状,体现了民族间的交流和交融,没有强调手工业技术发展的稳定与否,排除B项;推动重文轻武政策是为了削弱武将,而材料是关于钱币样式方面,排除C项。故选D项。

18.对下表所示信息解读最确切的是( )

政权 战 和

北宋与辽 960—1005年,40余年 100多年

北宋与西夏 1038—1044年,不到10年 100多年

A.各政权之间混战不断 B.有战有和,以和为主

C.国家统一是历史主流 D.矛盾突出,以战为主

【答案】B

【详解】根据材料数据可知,北宋与辽之间的和平局面远多于战争局面,北宋与西夏之间和平局面也远多于战争的时间,说明北宋与辽、西夏之间既有战争也有和平,其中和平的时间大于战争的时间,即有战有和,以和为主,B项正确;题干材料说明北宋与周围的少数民族政权有战有和,以和为主,而不是各政权间混战不断,排除A项;表格内容与国家统一是历史主流无关,北宋与辽、西夏少数民族政权之间存在并立关系,并没有实现统一,排除C项;根据材料数据可知,北宋与辽之间的和平局面远多于战争局面,北宋与西夏之间和平局面也远多于战争的时间,说明北宋与辽、西夏之间既有战争也有和平,但以和平为主,而不是以战为主,排除D项。故选B项。

19.正确区分历史史实与史论,是学习历史的重要方法。史实是客观存在的历史事实,史论则是对历史事件、历史人物等的评价。下列表述属于史论的是( )

A.1069年,宋神宗任用王安石主持变法。

B.10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权。

C.11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,史称西夏。

D.辽宋夏金时期,各民族之间的经济文化交流得到了加强。

【答案】D

【详解】根据题干和所学知识可知,“辽宋夏金时期,各民族之间的经济文化交流得到了加强”是对辽宋夏金时期民族交往史实的评价,属于史论,D项正确;1069年,宋神宗任用王安石主持变法是客观存在的历史事实,不属于史论,排除A项;10世纪初,耶律阿保机统一契丹各部,建立政权是客观存在的历史事实,不属于史论,排除B项;11世纪前期,党项族首领元昊称大夏皇帝,史称西夏是客观存在的历史事实,不属于史论,排除C项。故选D项。

20.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。辽宋夏金元时期最显著的阶段特征是( )

A.原始社会与中华文明的起源 B.民族关系发展和社会变化

C.统一多民族封建国的建立和巩固 D.繁荣与开放的时代

【答案】B

【详解】根据材料和所学知识可知,辽宋夏金元时期,多个民族政权并立,如辽、西夏、金与北宋、南宋等政权并立对峙。各民族之间有战争冲突,也有和平交往,像澶渊之盟后辽宋之间出现较长时间的和平局面,促进了民族间的经济文化交流;同时,元朝实现大一统后,进一步促进了民族交融,形成了新的民族 —— 回族。在社会方面,这一时期经济继续发展,商业繁荣,城市兴起,市民阶层不断壮大,社会生活丰富多彩,所以民族关系发展和社会变化是这一时期最显著的阶段特征,B项正确;原始社会与中华文明的起源主要涵盖的是远古时期,如元谋人、北京人等原始人类,以及炎黄部落、尧舜禹时期等,与辽宋夏金元时期时间跨度相差甚远,排除A项;统一多民族封建国家的建立和巩固主要是秦汉时期的特征,排除C项;繁荣与开放的时代是隋唐时期的特征,排除D项。故选B项。

21.与下方框中历史信息直接相关的历史人物是( )

·统一蒙古草原 ·建立蒙古政权 ·1227年灭西夏

A.耶律阿保机 B.完颜阿骨打 C.成吉思汗 D.忽必烈

【答案】C

【详解】据题干“统一蒙古草原、建立蒙古政权、1227年灭西夏”和所学知识可知,铁木真统一了蒙古草原各部落,1206年建立大蒙古国,被尊称为成吉思汗。在他的领导下,蒙古势力不断壮大,虽然成吉思汗在1227年灭西夏前夕病逝,但蒙古军队按照他的部署最终完成了灭西夏的任务,C项正确;耶律阿保机是契丹族首领,他统一契丹各部,其主要功绩围绕契丹民族的统一与辽国的建立,排除A项;完颜阿骨打是女真族首领,他领导女真族反抗辽国统治,建立金朝,排除B项;忽必烈是成吉思汗的孙子,他继承汗位后,改国号为元,完成了全国的统一,他的主要功绩在于建立元朝及统一中国等方面,题干中“统一蒙古草原、建立蒙古政权”主要是成吉思汗的成就,并非忽必烈,排除D项。故选C项。

22.元朝建立后,忽必烈对吐蕃实行因俗而治的政策。他封藏传佛教萨迦派首领八思巴为帝师,并命八思巴领宣政院事。吐蕃为宣政院辖地,管辖面积与今天西藏的管辖面积大体相当。宣政院的职能相当于行省机构,所以在吐蕃地区不另设行省。这些措施有利于( )

A.促进民族团结,维护边疆稳定 B.引进先进技术,实现富国强兵

C.发展对外经济,改善人民生活 D.巩固元朝统治,培养政治人才

【答案】A

【详解】根据材料题意可知元朝通过设立宣政院,任命藏传佛教领袖八思巴管理吐蕃地区,实行“因俗而治”的政策,这一做法尊重了吐蕃的宗教和社会传统,将西藏纳入中央行政体系的同时避免直接干涉当地事务,减少了民族矛盾,加强了中央对边疆的控制,从而有效维护了边疆稳定和民族团结,A项正确;材料反映的是元朝边疆治理措施,没有体现引进先进技术,排除B项;材料反映的是元朝边疆治理措施,没有体现发展对外经济,改善人民生活,发展对外经济指的是与其他国家的经济交流,排除C项;材料反映的是元朝边疆治理措施,有利于巩固元朝统治,但无法体现培养政治人才,排除D项。故选A项。

23.两宋时期出现“苏湖熟,天下足”、“夜市直至三更尽,才五更又复开张”、“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象。由材料可以解读出宋代( )

①商业繁荣 ②太湖流域粮食产量高 ③出现了早市、夜市 ④出现了纸币

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】A

【详解】依据题干“苏湖熟,天下足”可知两宋时期江浙一带粮食产量高,②正确;根据两宋时期“夜市直至三更尽,才五更又复开张”“自大街及诸坊巷,大小铺席,连门俱是,即无虚空之屋”的景象,可知这反映的是两宋时期经济繁荣的现象,说明宋代商业繁荣且出现了早市、夜市,①③正确。因此,A项正确;北宋时期出现纸币,但是题目未涉及货币的变化,④不符合题意,所有包含④的选项错误,排除BCD项。故选A项。

24.宋朝时期,随着城市的繁荣,市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来。东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所,称为( )

A.入市 B.瓦子 C.勾栏 D.邸店

【答案】B

【详解】根据题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,结合所学知识可知,宋朝时期,随着城市的繁荣,人们的文化生活也丰富起来。东京城内有 许多娱乐兼营商业的场所,叫作“瓦子”,B项正确;入市是指进入市场,与商品交换相关,与题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,不符,排除A项;瓦子中有许多专供演出的圈子,称为“勾栏”,与题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,不符,排除C项;邸店是指古代兼具货栈、商店和客舍性质的处所 ,与题干信息“东京城内出现了许多娱乐兼营商业的场所”,不符,排除D项。故选B项。

25.藏于故宫博物院的宋代定窑孩儿枕。作品设计独具匠心,线条柔和流畅,细部刻画极为生动传神,是文物中的珍品。这件文物最能说明( )

A.宋代手工业的水平高超 B.宋代农业生产技术发展

C.宋代中外交流兼容并包 D.宋代民族文化交融加深

【答案】A

【详解】根据题干“藏于故宫博物院的宋代定窑孩儿枕。作品设计独具匠心,线条柔和流畅,细部刻画极为生动传神,是文物中的珍品。”结合所学可知,宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代。河北定窑、河南汝窑等地烧制的瓷器,给人以别致的美感,说明宋代手工业的水平高超,A项正确;题干反映的是手工业的生产,没有涉及宋朝农业方面的发展状况,排除B项;题干反映的是手工业的生产,没有涉及中外交流的信息,排除C项;题干反映的是手工业的生产,没有体现民族文化交融加深,排除D项。故选A项。

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、综合题

26.阅读下列材料,回答问题。(14分)

材料一 唐朝政府与边疆地区突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权都保持着良好关系。唐蕃之间和亲,还数次会盟;唐朝封骨力装罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王。唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

(1)以下表述是从材料一中得出的,请在对应题号后的括号内填“正确”;违背了材料一所表述的意思,请在对应题号后的括号内填”错误”。(4分)

A.唐朝时,政府与边疆地区政权保持良好关系,民族交往与交融加强。

B.唐封骨力裴罗为渤海郡王,以渤海为号。

(2)根据材料一,概括唐朝政府处理民族关系采取的主要方式。(4分)

材料二 在强盛国力的影响和吸引下,少数民族与隋唐王朝在政治、经济、文化上联系紧密。唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”在这种思想指导下,唐太宗获得了北边各民族的尊重,被尊奉为“天可汗”。唐代疆域较以前更加辽阔,统一的多民族国家进一步稳固,民族凝聚力进一步增强。

——摘编自中国社会科学院历史研究所《简明中国历史读本》

(3)根据材料二,概括隋唐时期民族交融加强的原因。(2分)结合所学知识,回答唐朝政府与边疆少数民族保持良好关系的意义。(2分)

材料三 铸牢中华民族共同体意识,不断增强各族群众对中华文化的认同……我们就一定能促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体,确保中华民族伟大复兴的巨轮乘风破浪前行,胜利抵达光辉的彼岸。

——摘编自陈凌《文化认同是最深层次的认同》

(4)综合上述材料,谈谈你对“铸牢中华民族共同体意识”的认识。(2分)

【答案】(1)A.正确B.错误

(2)主要方式:和亲、会盟、册封、设立机构。

(3)原因:隋唐时期国力强盛;统治者奉行开明的民族政策。

意义:推动统一多民族封建国家的发展,增强民族凝聚力;有利于边疆地区的开发和疆域的拓展。(任答一点)

(4)认识:铸牢中华民族共同体意识,要增强各族群众对中华文化的认同。它有利于增强民族凝聚力,维护国家统一,推进我国现代化建设,实现中华民族伟大复兴。(言之有理即可)

【详解】(1)A:根据材料“唐朝政府与边疆地区突厥、回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权都保持着良好关系”可知,这表明唐朝时政府积极与边疆地区政权交往,促进了民族之间的交流与融合,所以 “A. 唐朝时,政府与边疆地区政权保持良好关系,民族交往与交融加强” 的表述是从材料中可以得出的,故 A 正确。

B:根据材料“封骨力裴罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王”可知,将封骨力裴罗与封渤海郡王的对象混淆了,所以 “B. 唐封骨力裴罗为渤海郡王,以渤海为号” 违背了材料一所表述的意思,故 B 错误。

(2)主要方式:根据材料“唐蕃之间和亲”可知,通过和亲的方式,唐朝与吐蕃建立了更为紧密的联系,促进了双方的友好关系和文化交流。根据材料“唐蕃之间…… 还数次会盟”可知,会盟是唐朝与边疆政权通过协商达成共识的一种方式,有助于解决双方的矛盾和问题,维护地区的和平与稳定。根据材料“唐朝封骨力裴罗为怀仁可汗,封大祚荣为渤海郡王”可知,唐朝通过册封少数民族首领,给予他们合法的地位和权力,加强了对边疆地区的管理和控制,同时也促进了少数民族与唐朝中央政府的联系。根据材料“唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州,都督府都督、羁縻州刺史由各民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府”可知,设立这些机构使得唐朝能够直接对边疆地区进行有效的行政管理,保障了边疆地区的稳定和发展,加强了中央与边疆地区的联系。

(3)原因:根据材料“在强盛国力的影响和吸引下,少数民族与隋唐王朝在政治、经济、文化上联系紧密”可知,强大的国力是吸引少数民族与隋唐王朝交往的重要因素,为民族交融提供了物质基础和影响力。根据材料“唐太宗曾说:‘自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。’在这种思想指导下,唐太宗获得了北边各民族的尊重”可知,唐太宗这种一视同仁的民族思想体现了唐朝统治者开明的民族政策,这种政策促进了各民族之间的平等交往和相互尊重,推动了民族交融的加强。

意义:根据材料“唐代疆域较以前更加辽阔,统一的多民族国家进一步稳固,民族凝聚力进一步增强”和所学知识可知,唐朝与边疆少数民族保持良好关系,使得各民族之间的联系更加紧密,共同构成了统一的多民族国家,民族凝聚力也得到了进一步的提升。良好的民族关系促进了边疆地区与内地的经济文化交流,内地的先进技术和文化传入边疆,推动了边疆地区的开发,同时也使得唐朝的疆域得到了巩固和拓展。

(4)认识:本题为开放性试题,答案言之成理即可。根据材料和所学知识可知,唐朝时期各民族在政治、经济、文化上联系紧密,这种文化上的交流与认同是民族关系和谐发展的重要因素。在当今时代,我们要铸牢中华民族共同体意识,就需要像唐朝那样,增强各族群众对中华文化的认同,因为文化是一个民族的灵魂,只有在文化上达成认同,才能让各民族在精神上紧密相连。历史上唐朝通过各种方式促进民族关系发展,使得民族凝聚力增强,国家更加统一稳定。在现代,增强各族群众对中华文化的认同,能够让各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,形成强大的民族凝聚力,共同维护国家的统一和稳定,避免分裂和动荡。只有各民族团结一心,共同致力于国家的发展,才能汇聚起强大的力量推进我国的现代化建设。铸牢中华民族共同体意识,增强民族凝聚力和国家统一,是实现中华民族伟大复兴的重要保障,确保中华民族伟大复兴的巨轮能够乘风破浪前行,胜利抵达光辉的彼岸。若其他角度也言之有理也可。

27.大唐盛世,华章闪烁。某历史兴趣小组设计了以“盛世大唐”为主题的学习任务请你参与,完成相关任务。(13分)

任务一 【解读史料揭秘盛世之因】

唐太宗继位后,已完成统一,然民间残破已极……唐太宗命房玄龄省并冗员,中央政府文武官员的名额,仅留六百四十三员;命五品以上的京官,轮流值宿于中书省,以便随时延见,垂询民间疾苦和政事得失;对于都督、刺史一类的地方官,都亲自简选……史书记载,到贞观四年(630年)时,米价每斗不过三四钱,社会秩序安定到“外户不闭”。

——摘编自傅乐成著《中国通史》

(1)解读史料,分析唐太宗继位后“民间”发生变化的原因。(答出两点即可)(2分)

任务二 【赏析文物感受盛世之美】

唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,这在妇女服装上有明显的反映。女装富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷效仿……从宫廷传开的“半臂”,领口宽大,袖长及肘,身长及腰……

——摘编自沈从文王孖著《中国服饰史》

(2)赏析文物,并结合材料概括唐朝女子服饰的特点。(3分)

任务三 【走近遗址探寻盛世之迹】

唐朝处于我国陶瓷发展史上的繁荣阶段。陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎。例如,埃及的福斯塔特出土了一万两千多块中国瓷器残片(以唐居多),有越窑的青瓷、唐三彩、邢窑白瓷、长沙窑瓷器等……出土的唐越窑青瓷,器形有碗、罐、盆、盒等。碗的造型十分丰富,有玉璧底碗,圈足碗及折腰碗等……残片上刻划的纹饰题材非常丰富,有莲花纹、鹦鹉纹,甚至还有水波龙纹等。

——摘编自叶喆民著《中国陶瓷史》

(3)走近福斯塔特遗址,概括唐代陶瓷业繁荣的表现。(答出两点即可)(4分)

任务四 【立足当下感悟盛世之鉴】

(4)请你谈一谈“盛世大唐”对今天实现中华民族伟大复兴有哪些启示?(4分)

【答案】(1)原因:吸取隋亡的教训,整顿吏治,裁减冗员;勤于政事;关心民间疾苦,以民为本。(任意答出两点即可)

(2)特点:融合了西北少数民族和天竺、波斯等外来文化;女装富有时装性。

(3)表现:陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎;陶瓷器种类繁多,色彩亮丽;造型丰富。(任意答出两点即可)

(4)启示:国家统一安定是社会经济发展的前提;文明互鉴推动社会进步;统治者要勤于政事,以民为本。(任意答出一点即可)

【详解】(1)原因:根据任务一材料“省并冗员……垂询民间疾苦和政事得失……亲自简选”并结合所学可知,唐太宗在位20多年,开创了唐朝的繁荣局面。他吸取隋朝速亡的历史教训,励精图治,勤于政事,澄清吏治,虚心纳谏,从善如流,戒奢从简,施行与民休息的政策。唐太宗广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。贞观时期推行一系列革新的措施:进一步完善三省六部制;制定法律,减省刑罚;增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;严格考察各级官吏的政绩,尤为重视对地方官的考核;关注民间疾苦,减轻百姓的田租和劳役负担,鼓励发展农业生产。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,文教昌盛,各族友好关系进一步发展,历史上称为 “贞观之治”。故唐太宗继位后“民间”发生变化的原因是:吸取隋亡的教训,整顿吏治,裁减冗员;勤于政事;关心民间疾苦,以民为本。

(2)特点:根据任务二材料“善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化”“女装富有时装性”得出,唐朝女子服饰的特点是:融合了西北少数民族和天竺、波斯等外来文化;富有时装性。

(3)表现:根据任务三材料“流行国内……在海外广受欢迎”“出土了一万两千多块……”“造型十分丰富”得出,唐代陶瓷业繁荣的表现是:陶瓷器不仅流行国内,而且在海外广受欢迎;陶瓷器种类繁多,色彩亮丽;造型丰富。

(4)启示:根据所学可知,唐朝国力强盛,对外交往活跃,在世界有非常大的影响力。因此,“盛世大唐”对今天实现中华民族伟大复兴的启示有:国家统一安定是社会经济发展的前提;文明互鉴推动社会进步;统治者要勤于政事,以民为本。

28.文明因交流而互鉴,因互鉴而多彩。阅读材料,回答问题。(13分)

材料一 唐朝的文化,辉煌灿烂,不仅在中国,而且在世界文化史上都占有重要地位。在唐朝统治的近300年中,政治局面相对稳定的时期比较长,社会经济空前繁荣,对外经济文化交流十分频繁。

——摘编自朱绍侯等《中国古代史(上册)》

(1)根据材料一,概括唐朝文化辉煌灿烂的原因。(3分)

材料二 盛唐文化气象恢弘,犹如磁石般吸引着周边国家和政权前来学习和交流。发达的海上和陆上交通,推动了中外交流的繁荣。日本新罗等国家曾派遣留学生,常驻长安,学习唐朝先进的文化和社会制度。

——摘编自中国地图出版社《中国历史地图册》

(2)根据材料三举例日本、新罗来华留学生的杰出人物各一例。(2分)概括唐朝的对外交往呈现出哪些特点?(2分)

材料三

鉴真(687-763)塑像 玄奘(600-664)西行求法邮票

(3)材料二两幅图分别反映了唐朝对外交往的哪些史实?两位人物的身上有哪些精神值得我们学习借鉴?(4分)

材料四 唐朝允许不同民族、不同国家的人参加科举考试和坪做官。京城和各大城市居住着很多域外来的使节和留学生,有不少人与当地人通婚。武则天下令组织编纂的《三教珠英》一书,儒、佛、道的内容都包括在其中。

——摘编自朱汉国《中国历史》

(4)综合上述材料,谈谈你对文化发展的认识。(2分)

【答案】(1)政治局面稳定,社会经济繁荣、对外交往频繁。

(2)阿倍仲麻吕、崔致远。对外开放、双向交流、往来频繁。

(3)鉴真东渡、玄奘西行。精神:不畏艰险、信念坚定、勇于开拓。

(4)认识:国家稳定经济发展是文化发展的基础。文化发展要互相交流、借鉴、不断创新。

【详解】(1)原因:根据材料“在唐朝统治的近300年中,政治局面相对稳定的时期比较长,社会经济空前繁荣,对外经济文化交流十分频繁”结合所学知识可知,唐朝时文化辉煌灿烂,唐朝时期政治局面稳定提供了良好的环境,社会经济繁荣提供了经济基础,对外交往频繁促进文化发展。 唐朝文化辉煌灿烂的原因是政治局面稳定,社会经济繁荣、对外交往频繁。

(2)杰出人物:根据所学知识可知,唐朝时中外交往频繁,日本遣唐使来华,新罗也有留学生来华学习,其中日本代表有阿倍仲麻吕,新罗代表有崔致远。

特点:从日本和新罗留学生来华,发达的海上和陆上交通,推动中外交往频繁等内容可知,唐朝时期对外交往呈现的特点是:对外开放、双向交流、往来频繁。

(3)史实:根据“鉴真塑像”“玄奘西行求法”可知,两幅图分别反映了唐朝时期及对外交往的史实分别是鉴真东渡、玄奘西行。

精神:结合所学知识可知,鉴真东渡日本历经艰难险阻,双目失明仍然坚持,玄奘西行也历经各种困难,共同体现了两位人物不畏艰险、信念坚定、勇于开拓的精神,这些精神值得我们学习。

(4)认识:开放性回答,言之有理即可,综合上述材料,结合所学知识可知,唐朝时中外交往频繁是建立在国家稳定富强基础上的,文明交往是双向的,因此可以得出的认识是:国家稳定经济发展是文化发展的基础。文化发展要互相交流、借鉴、不断创新。

29.阅读材料,完成任务。

材料一 李世民以铜、以古、以人为镜,先存百姓,发展生产,以奢侈者为戒,以节俭者为师,从经济、政治、民族关系各方面采取积极措施,开创了“贞观之治”的局面。

材料二 在唐高宗李治即位到武周政权结束56年的时间里,唐高宗,特别是武则天,采取各项措施,延续唐初建立的政治经济制度,狄仁杰、张柬之等“当时英贤亦竞为之用”,经济稳步发展,社会秩序基本稳定,使唐朝继续保持了向上的、前进的势头。

——摘编自胡海亮《从开元盛世到安史之乱的历史启迪》

阅读材料,请以“统治者与盛世”为主题,任选角度,自拟观点,运用所学知识,结合两个及以上相关史实加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)(10分)

【答案】〖示例〗观点:统治者励精图治能够推动国家走向强盛。

论述:唐太宗李世民吸取隋朝速亡的教训,以铜、以古、以人为镜,先存百姓,发展生产,以奢侈者为戒,以节俭者为师,开创了“贞观之治”的局面。武则天继续推行减轻百姓负担的政策和措施,重视发展生产,重视任用人才,使得经济得以持续发展,社会相对安定,人口不断增长,为后来盛世局面的出现奠定基础。

结论:综上所述,唐朝统治者励精图治,重用贤才,轻徭薄赋,使唐朝达到了封建社会前所未有的盛况。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。

根据材料一的题意可知,唐太宗李世民统治时期励精图治、勤于政事,澄清吏治,虚心纳谏等原因,开创了“贞观之治”的盛世;材料二中唐高宗和武则天在位时期,采取各项措施,延续唐初建立的政治经济制度,经济稳步发展,社会秩序基本稳定,使唐朝继续保持了向上的、前进的势头。由此可以总结出统治者的勤政爱民、励精图治等原因才为盛世的开创奠定了基础。因此选择观点的时候可以这样写:统治者励精图治能够推动国家走向强盛或者统治者的励精图治促进国家的强盛。第二段在写论述时务必要结合两个及两个以上的史实来证明观点,可以选择任意两位统治者来写,如李世民、武则天,围绕他们在位期间在政治、经济、文化、教育等各方面的举措,从而证明观点。具体论述如下:唐太宗李世民吸取隋朝速亡的教训,以铜、以古、以人为镜,先存百姓,发展生产,以奢侈者为戒,以节俭者为师,开创了“贞观之治”的局面。武则天继续推行减轻百姓负担的政策和措施,重视发展生产,重视任用人才,使得经济得以持续发展,社会相对安定,人口不断增长,为后来盛世局面的出现奠定基础。最后进行总结提升,综上所述,唐朝统治者励精图治,重用贤才,轻徭薄赋,使唐朝达到了封建社会前所未有的盛况。

若其他角度也言之有理也可。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

同课章节目录