第2单元 乡村与城镇 第3节 城镇化--2025鲁教版地理必修第二册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第2单元 乡村与城镇 第3节 城镇化--2025鲁教版地理必修第二册同步练习题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 643.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 12:34:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025鲁教版地理必修第二册

第三节 城镇化

A组必备知识基础练

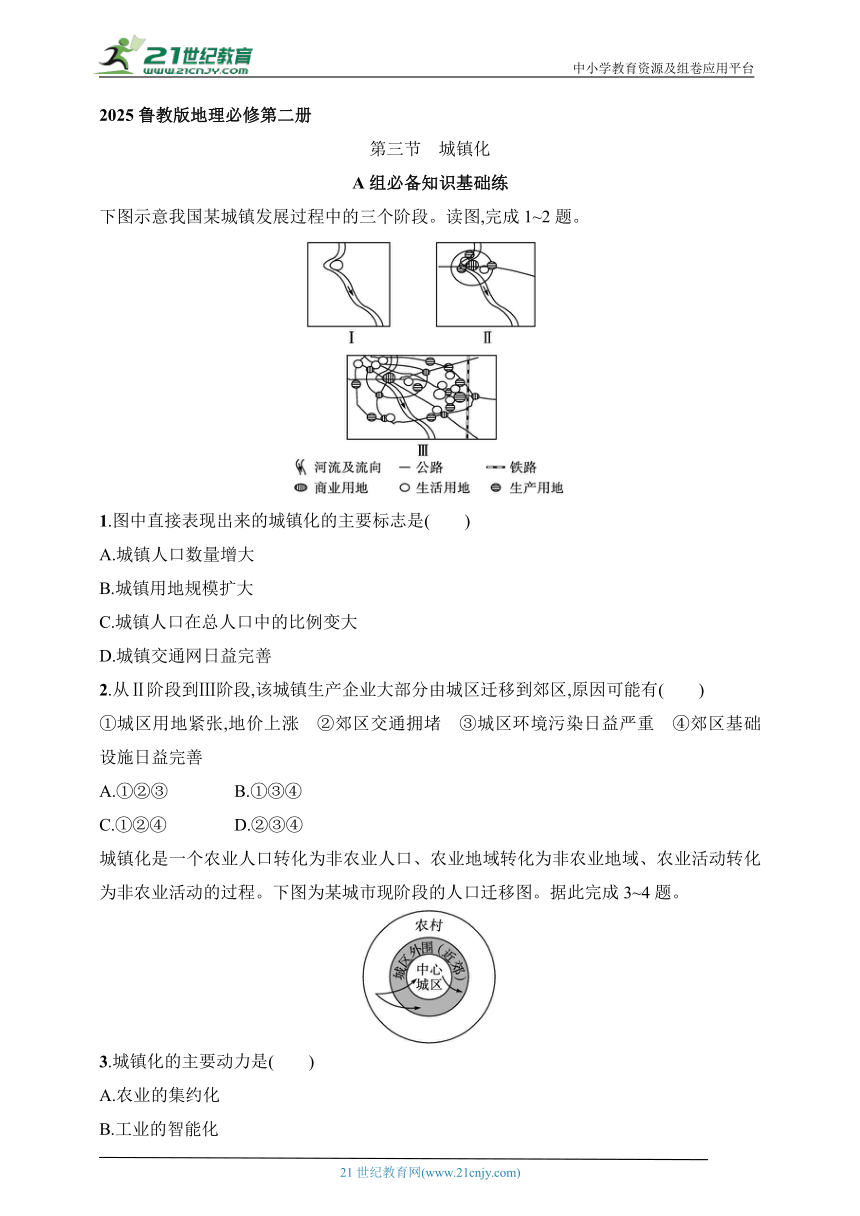

下图示意我国某城镇发展过程中的三个阶段。读图,完成1~2题。

1.图中直接表现出来的城镇化的主要标志是( )

A.城镇人口数量增大

B.城镇用地规模扩大

C.城镇人口在总人口中的比例变大

D.城镇交通网日益完善

2.从Ⅱ阶段到Ⅲ阶段,该城镇生产企业大部分由城区迁移到郊区,原因可能有( )

①城区用地紧张,地价上涨 ②郊区交通拥堵 ③城区环境污染日益严重 ④郊区基础设施日益完善

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

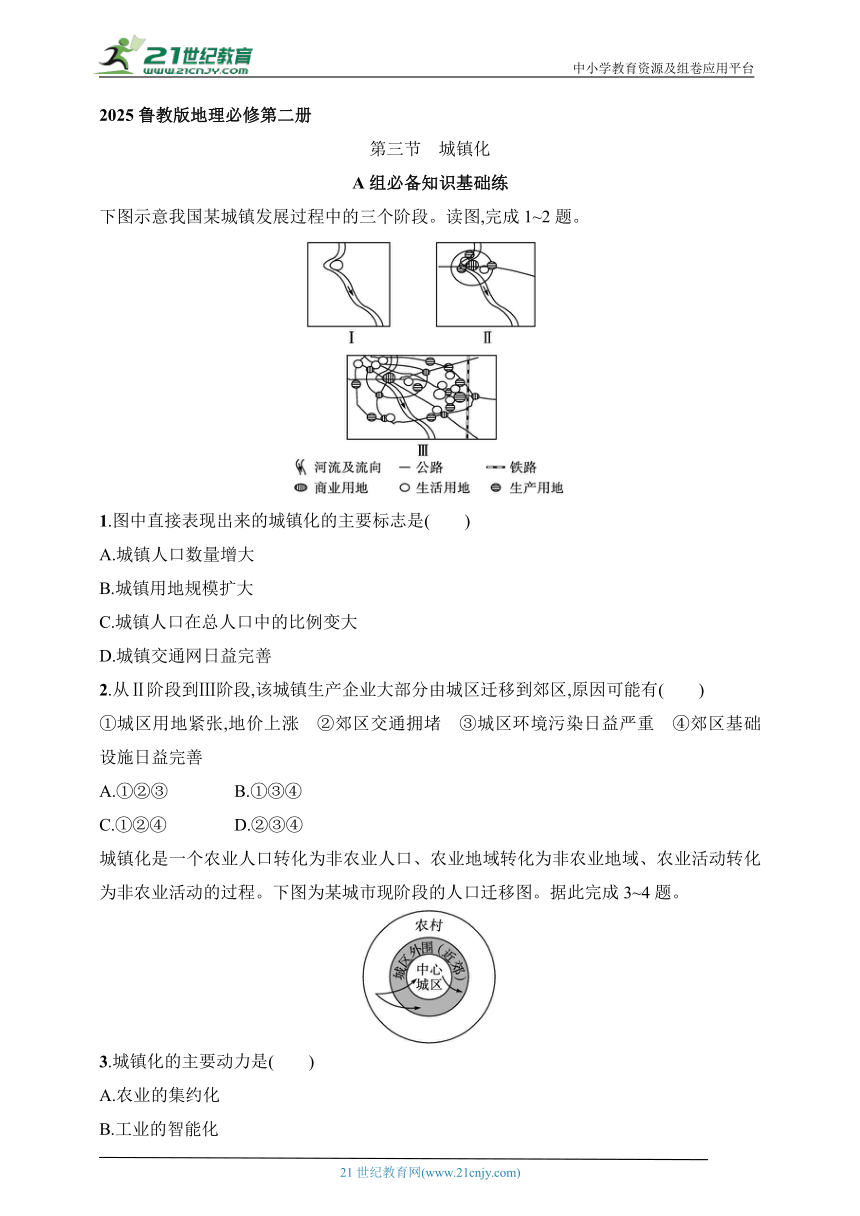

城镇化是一个农业人口转化为非农业人口、农业地域转化为非农业地域、农业活动转化为非农业活动的过程。下图为某城市现阶段的人口迁移图。据此完成3~4题。

3.城镇化的主要动力是( )

A.农业的集约化

B.工业的智能化

C.服务业的社会化

D.社会经济发展

4.该城市现阶段所处的城镇化阶段是( )

A.过度城镇化

B.郊区化

C.滞后城镇化

D.逆城市化

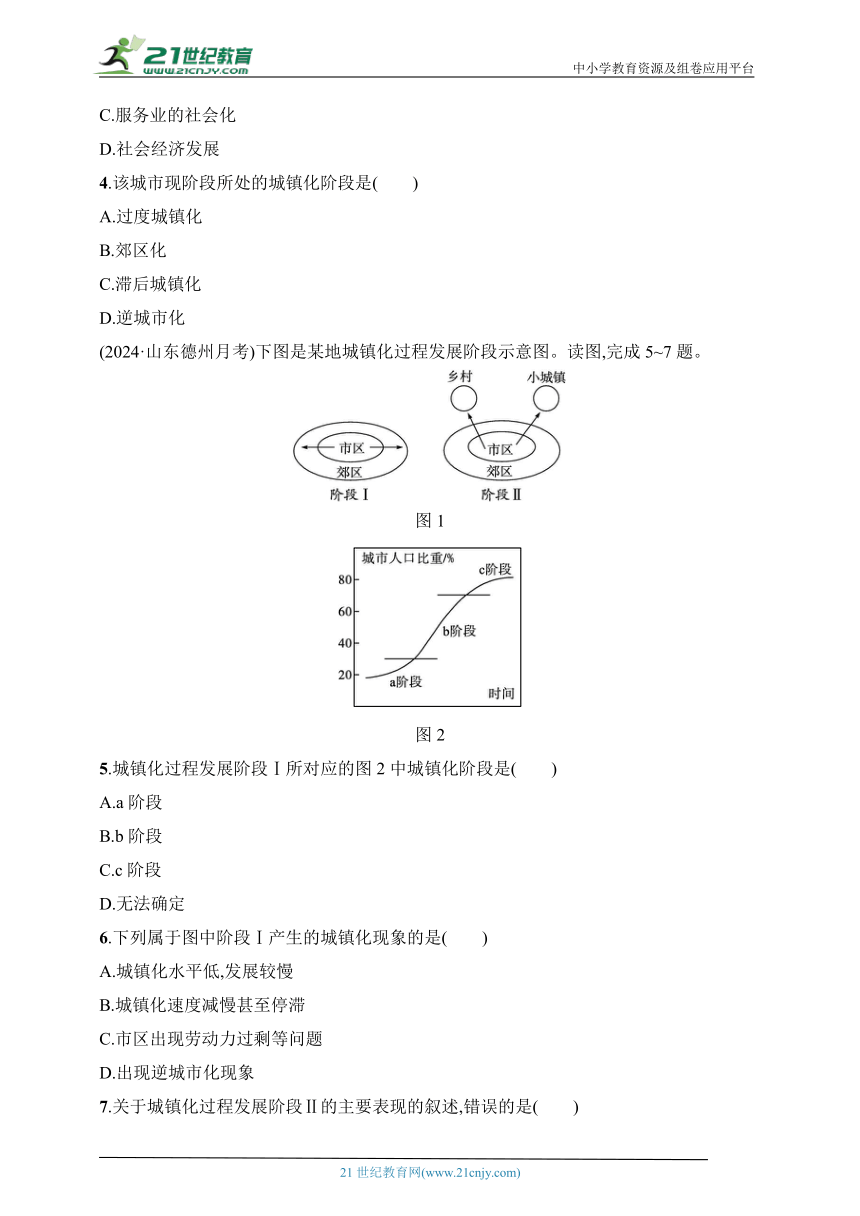

(2024·山东德州月考)下图是某地城镇化过程发展阶段示意图。读图,完成5~7题。

图1

图2

5.城镇化过程发展阶段Ⅰ所对应的图2中城镇化阶段是( )

A.a阶段

B.b阶段

C.c阶段

D.无法确定

6.下列属于图中阶段Ⅰ产生的城镇化现象的是( )

A.城镇化水平低,发展较慢

B.城镇化速度减慢甚至停滞

C.市区出现劳动力过剩等问题

D.出现逆城市化现象

7.关于城镇化过程发展阶段Ⅱ的主要表现的叙述,错误的是( )

A.大城市人口向乡村居民点和小城镇回流

B.大城市中心区失业率增高、人口萎缩

C.整个国家或地区城市人口比重下降

D.城镇化地域不断向农村推进,城市面积不断增加

(2024·天津北辰高一月考)当城市扩张得越来越大,摩天大楼“身高攀比”日趋激烈,留给看似没有太多经济作用的绿色公园的面积就变得越来越少。但都市人对公园、绿植的渴望一刻都没有停止,在这样的矛盾之下,口袋公园也应运而生。口袋公园利用城市中老旧“边角料”的改造,重新焕发新生。近年来,口袋公园如玉珠般散落在国内城市的大街小巷,不仅提升了城市“颜值”,更融入了城市“基因”,传承记载了城市记忆,成为靓丽的城市名片。据此完成8~10题。

8.导致口袋公园应运而生的主要原因是( )

A.城市扩张 B.城市密度变大

C.城市绿地增多 D.经济和社会的发展

9.下列关于口袋公园特点的说法,正确的有( )

①选址灵活 ②分布面广 ③规范统一 ④职能多样

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

10.口袋公园建设中,为防避城市内涝发生,可采取的有效措施是( )

A.优化城市主干道路,立交桥底下禁止建设口袋公园

B.完善排水设施,口袋公园建设需协调城市管网分布

C.发挥口袋公园生态效益,种植吸水能力强的树种

D.在城市高温区域建设口袋公园,减弱城市热岛效应

11.(2024·河南南阳月考)阅读图文材料,完成下列各题。

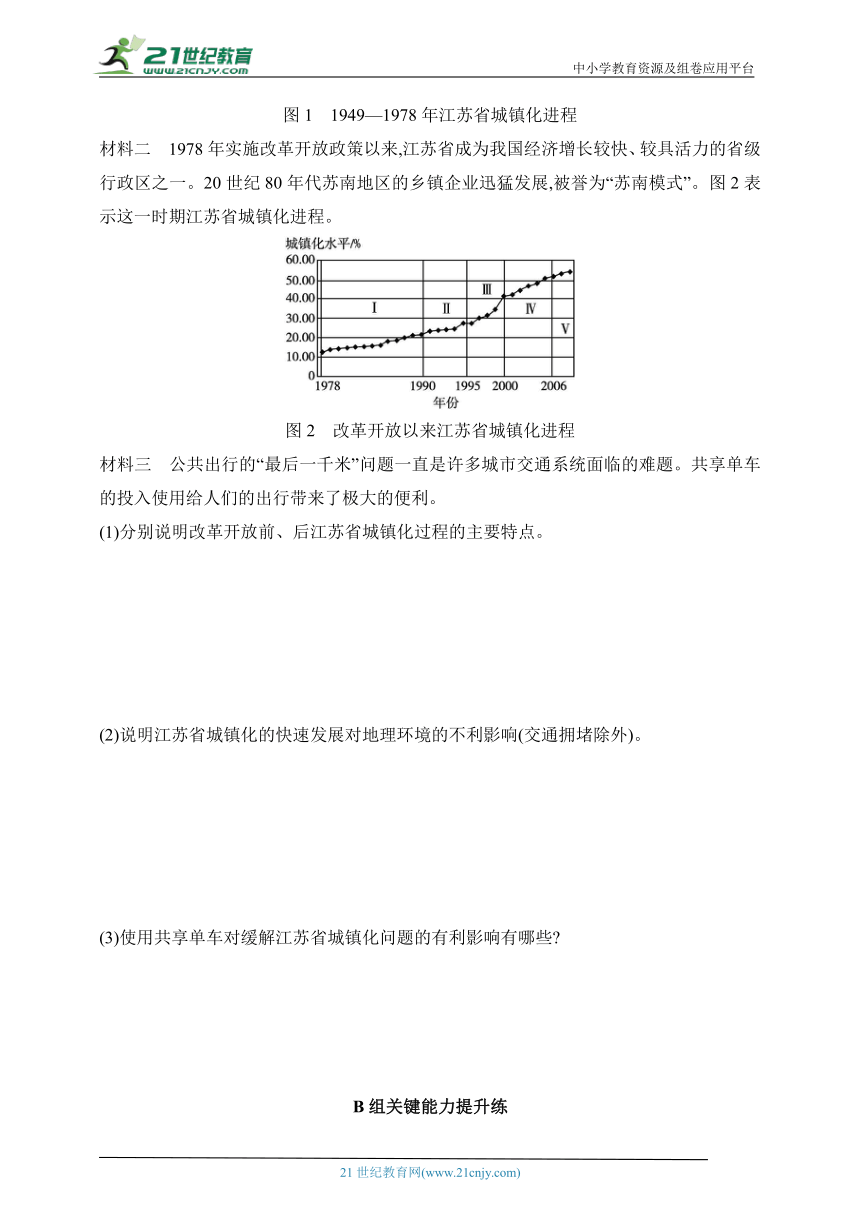

材料一 改革开放以前,在计划经济条件下,受严格的户籍制度影响,江苏省城镇人口的增长主要来源于自然增长,城乡之间的人口流动基本处于停滞状态(图1)。

图1 1949—1978年江苏省城镇化进程

材料二 1978年实施改革开放政策以来,江苏省成为我国经济增长较快、较具活力的省级行政区之一。20世纪80年代苏南地区的乡镇企业迅猛发展,被誉为“苏南模式”。图2表示这一时期江苏省城镇化进程。

图2 改革开放以来江苏省城镇化进程

材料三 公共出行的“最后一千米”问题一直是许多城市交通系统面临的难题。共享单车的投入使用给人们的出行带来了极大的便利。

(1)分别说明改革开放前、后江苏省城镇化过程的主要特点。

(2)说明江苏省城镇化的快速发展对地理环境的不利影响(交通拥堵除外)。

(3)使用共享单车对缓解江苏省城镇化问题的有利影响有哪些

B组关键能力提升练

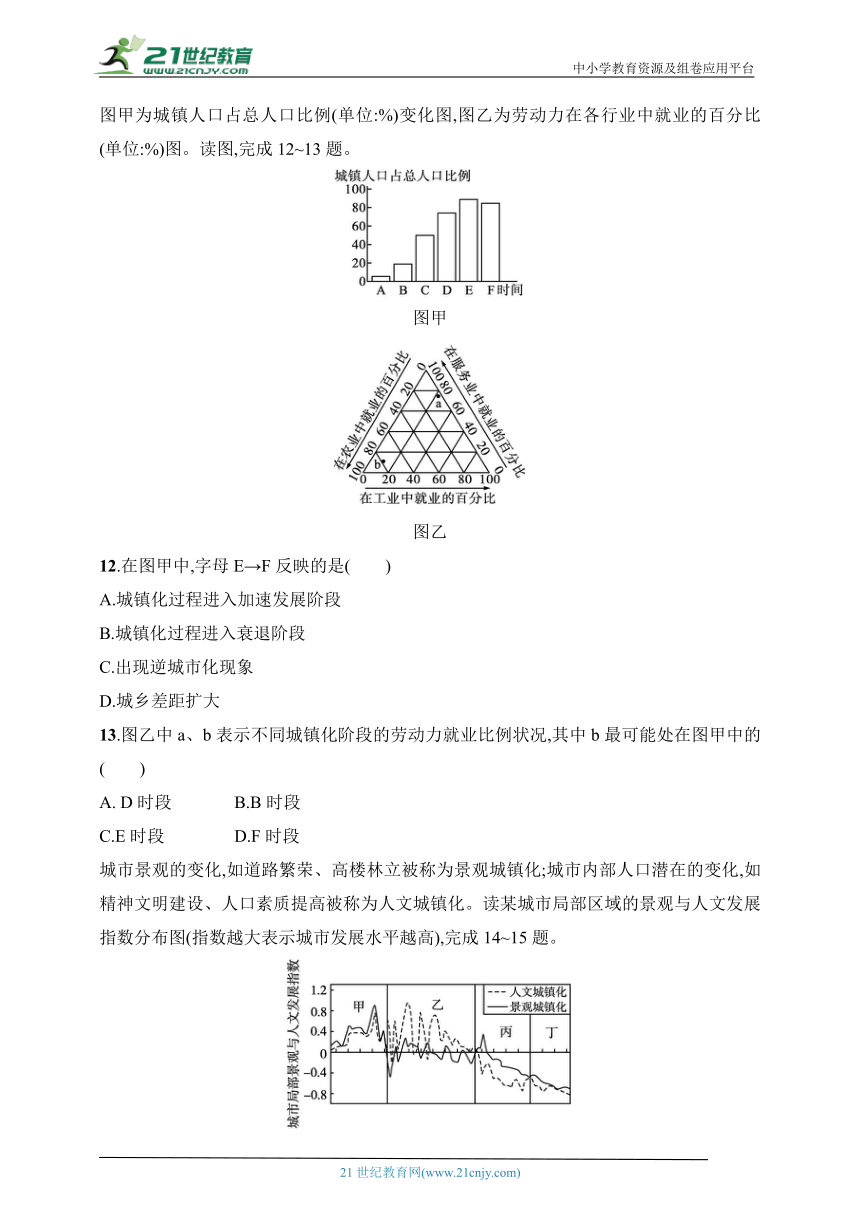

图甲为城镇人口占总人口比例(单位:%)变化图,图乙为劳动力在各行业中就业的百分比(单位:%)图。读图,完成12~13题。

图甲

图乙

12.在图甲中,字母E→F反映的是( )

A.城镇化过程进入加速发展阶段

B.城镇化过程进入衰退阶段

C.出现逆城市化现象

D.城乡差距扩大

13.图乙中a、b表示不同城镇化阶段的劳动力就业比例状况,其中b最可能处在图甲中的( )

A. D时段 B.B时段

C.E时段 D.F时段

城市景观的变化,如道路繁荣、高楼林立被称为景观城镇化;城市内部人口潜在的变化,如精神文明建设、人口素质提高被称为人文城镇化。读某城市局部区域的景观与人文发展指数分布图(指数越大表示城市发展水平越高),完成14~15题。

14.图中甲、乙、丙、丁四个区域中,城市发展水平最高的是( )

A.甲区域 B.乙区域

C.丙区域 D.丁区域

15.当景观城镇化发展速度高于人文城镇化发展速度时形成过度城镇化,反之则形成滞后城镇化。有关图示区域的说法,正确的是( )

A.甲区域人文城镇化建设亟须加强

B.乙区域应加强道路和公共设施的建设

C.丙区域人口素质高,城市规划合理

D.丁区域景观发育程度较高

职住平衡是指城市在规模合理的范围内所提供的就业岗位数量与该范围内居民中的就业人口数量大致相等,且大部分有工作的居民可以就近工作。通常用职住比来评价一个地区的职住平衡状况,计算公式为:职住比=就业岗位数量/居民中的就业人口数量。下图是某城市环线之间职住比分布图。据此完成16~18题。

16.相比较而言,该城市职住最为平衡的区域在( )

A.二环与三环之间

B.三环与四环之间

C.四环与五环之间

D.五环与六环之间

17.环线间职住失衡,会导致就业人群的( )

A.平均居住成本上升

B.平均通勤距离增加

C.平均经济收入增加

D.平均通信费用增加

18.针对环线间职住失衡带来的问题,该城市宜采取的应对措施有( )

①大力发展快速交通 ②郊区兴建大型居住区 ③部分产业迁至郊区 ④提高郊区产业集聚度

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

(2024·广东惠州检测)国际上形成了两大类城镇化扩容模式,一类是以美国、加拿大、澳大利亚为代表的“外延式”,该模式建筑密度较低,主要在两维空间内扩大城市空间容量;另一类是以日本、新加坡和中国香港为代表的“内含式”,该模式既保持城区较高的建筑密度,又充分开发利用地下空间。据此完成19~20题。

19.若在我国的城市发展中,效仿“外延式”模式,追求宽马路、大广场等低密度、高标准建筑的布局,将会带来的后果是( )

A.城市中心区萎缩加剧

B.增加就业困难,失业人数增多

C.降低土地资源的利用效率

D.交通拥堵、居住条件变差

20.今后我国城镇化的侧重点是( )

A.扩大城市规模,积极建设新的开发区

B.新增非农业人口向中西部地区转移

C.大城市的人口逐步向中小城市转移

D.完善小城镇基础设施,推进城市经济发展

21.(2024·江苏徐州期末)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 中华人民共和国成立后,上海开启了郊区化进程,逐步在郊区建设了许多功能区,促进各类要素在此集聚。2001年后,上海在郊区建设新城,完善基础设施和公共服务设施配套,布局大型购物中心,逐步实现产城融合。临港新城(L城)东临东海,是产城融合的典范,新城森林覆盖率在50%以上,城市硬化地面主要由废弃陶片制成的再生地砖和透水沥青铺设,功能区围绕湖泊形成了城市环带。

材料二 下图示意1949—2020年上海郊区化进程。

(1)据图归纳中华人民共和国成立后上海郊区化的特点。

(2)分析2001—2020年三类要素的流动对促进中心城区人口向郊区迁移的作用。

(3)说明临港新城对我国城市生态建设的借鉴意义。

第三节 城镇化

1~2.1.B 2.B 第1题,由图可以明显看出城镇用地规模扩大。第2题,从Ⅱ阶段到Ⅲ阶段,该城镇生产企业大部分由城区迁往郊区,原因可能有城区用地紧张,地价上涨;城区环境污染日益严重;郊区基础设施日益完善;城区交通拥堵;等等。

3~4.3.D 4.B 第3题,社会经济发展,特别是第二产业和第三产业的发展,提供了大量的就业机会,使得人口由从事农业生产转变为从事非农产业,促进了城镇化,D正确。第4题,由图可知,该城市现阶段中心城区人口向城区外围(近郊)涌入,导致近郊人口和产业活动增多,处于郊区化阶段,B正确;过度城镇化和滞后城镇化都是城镇化过程中可能出现的问题,不是必然的城镇化阶段,A、C错误;逆城市化是人口和产业由城市中心区迁往离城市更远的乡村和小城镇,D错误。故选B。

5~7.5.B 6.C 7.D 第5题,结合图中信息可知,城镇化过程发展阶段Ⅰ的人口由市区迁往近郊区,是郊区化,郊区化主要是在城镇化的中期加速发展阶段,即b阶段,B正确;a阶段为初期阶段,c阶段为后期阶段,A、C、D错误。故选B。第6题,结合图中信息可知,阶段Ⅰ是郊区化(城镇化的中期加速发展阶段),城镇化速度快,人口大量涌向城市,导致市区出现劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题,C正确;城镇化水平低、发展较慢出现在城镇化初期阶段,A错误;城镇化速度减慢甚至停滞出现在城镇化后期阶段,B错误;逆城市化现象出现在城镇化后期阶段,D错误。故选C。第7题,结合图中信息可知,阶段Ⅱ人口由市区迁向乡村和小城镇,是逆城市化阶段。该阶段由于乡村和小城镇基础设施日趋完善,大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区失业率增高、人口萎缩,城市人口占总人口的比重下降,整个国家或地区城市人口比重下降,A、B、C不符合题意;逆城市化阶段,城市人口数量减少,城镇化地域不会向农村推进,城市面积也不会一直增加,D符合题意。故选D。

8~10.8.D 9.A 10.B 第8题,经济和社会的发展使得城市扩张,城市密度加大,导致城市绿地减少,增加许多小块、分散的闲置土地,为口袋公园的建设创造了基本条件;城镇化带来的问题使得人们对环境质量的要求提高,增加了对公园、绿植的渴望。所以经济和社会的发展是主要原因,D正确。第9题,口袋公园利用城市边角地、闲置地块以及小块绿地等打造,选址灵活,①正确;口袋公园选址可能性多样,分布随机性高,能灵活分布于城市的各个空隙之中,②正确;口袋公园具体建设形态受周边要素影响,呈现不规则的特征,③错误;口袋公园在城市土地利用中属于承担城市绿地的功能,④错误。综上所述,B、C、D错误,A正确。第10题,立交桥底下建设口袋公园,可以发挥绿地增加下渗、延滞径流的功能,缓解城市内涝,A错误;完善排水设施,协调城市管网分布,可以更好地发挥口袋公园缓解城市内涝的作用,B正确;种植可吸取地下水的树种,城市地区地下水补给缓慢,会导致口袋公园生态难以持续,C错误;口袋公园面积小,对减弱城市的热岛效应作用非常有限,D错误。

11.解析 第(1)题,结合材料和所学知识可知,改革开放以前,江苏省城镇化水平较低,整体发展缓慢。改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。第(2)题,城镇化的过程是城镇建设用地规模扩大和人口由乡村向城镇集中的过程,在这个过程中,会对生态环境、土地、交通、住房等产生很大的影响。第(3)题,江苏省由于城镇化水平较高,城市内交通拥堵、大气污染问题较突出。共享单车是一种绿色出行方式,可以缓解交通拥堵,减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应,对缓解城镇化问题有一定的作用。

答案 (1)改革开放以前,江苏省城镇化发展缓慢(有下降、停滞等),城镇化水平较低;改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。

(2)环境污染加剧,如空气质量下降、水质下降、噪声污染严重等;土地(耕地)资源锐减;居住条件差;就业困难。

(3)缓解交通拥堵;减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应。

12~13.12.C 13.B 第12题,在图甲中,字母E→F反映的是城镇人口占总人口的比例下降,即出现逆城市化现象,C正确。第13题,读图乙可知,b阶段劳动力在农业中的就业比例最大,在工业、服务业中的就业比例较小,可判断b阶段的城镇化水平较低,结合选项分析可知,对应的时段应该是图甲的B时段。B正确。

14~15.14.A 15.B 第14题,根据材料可知,发展指数越大,城市发展水平越高,图中甲区域的景观与人文发展指数整体上在四个区域中最大,故城市发展水平最高。第15题,图中乙区域景观城镇化远低于人文城镇化,结合材料可知,乙区域应加强道路和公共设施的建设。

16~18.16.C 17.B 18.A 第16题,根据材料可知,职住比接近1时,职住最为平衡。读图可知,北京职住最为平衡的区域在四环与五环之间。第17题,根据材料中职住平衡的概念可推测,职住失衡指居住地与工作地距离较远。职住失衡会导致就业人群的平均通勤距离增加。第18题,分析得出,该城市环线间职住失衡会导致就业人群平均通勤距离增加,带来如交通拥堵等问题。因此,该城市宜采取的应对措施有大力发展快速交通,将部分产业迁移到郊区。

19~20.19.C 20.D 第19题,我国人口相对集中在东部沿海的平原地区,人口密度相对较大,若效仿“外延式”模式,追求宽马路、大广场等低密度的建筑格局,这将会大大降低我国土地资源的利用效率,浪费土地资源,C正确;宽马路、大广场等低密度、高标准建筑不会导致城市中心区萎缩,同时低密度、高标准的建筑,也不会导致交通拥堵、居住条件变差;城市建筑的发展模式与增加就业困难、失业人数增多并无直接关联。第20题,目前我国城镇化速度较快,大量城市拓宽郊区土地实现郊区化,但城市内部空间规划存在诸多问题,我国在未来一段时间,城镇化的侧重点应是控制城市规模的扩展,加强城市内部空间的完善;要促进中小城镇基础设施的进一步完善,推进小城镇的进一步发展,从而改善大城市人口过于集中的现状,D正确。

21.解析 第(1)题,中华人民共和国成立以来,上海郊区化的进程逐步加快,从1949年到2020年,郊区化经历了三个阶段,每个阶段城镇的数量和规模都有所增加,城镇化水平都有所提高,(工业区、开发区、卫星城等)功能区用地数量增多;部分城市的等级也得到提升,郊区化比较明显,用地类型增加;人口和生产要素由城区向郊区流动,促进了中心城区的产业升级,郊区化与中心城区的发展相互促进,产城融合发展。第(2)题,生产要素流动使得郊区的工业得到了发展,提供更多的就业机会,吸引了大量人口从中心城区向郊区迁移;居住要素流动使得郊区的住房条件得到了改善,提供更好的居住环境,促进了人口向郊区迁移;消费要素的流动使得郊区的商业得到了发展,提供更好的生活服务,促进人口向郊区迁移。这些要素的流动相互作用,共同促进了中心城区人口向郊区的迁移。第(3)题,城市规划要注重生态环境的保护,保留大片植被等生态空间,有利于改善城市的生态环境;临港新城在建设过程中,注重可持续发展,用透水沥青铺设城市硬化地面,能增加下渗,减轻内涝;利用海滨、湖泊和森林,调节气候,净化空气;用废弃陶片制成的再生地砖,实现了资源的循环利用,减少环境污染,减轻了对环境的影响。

答案 (1)(工业区、开发区、卫星城等)功能区用地数量增多;用地类型增加;用地规模扩大(或占地面积扩大);产城融合发展。

(2)生产要素流动,增加就业岗位;居住要素流动,改善居住条件;消费要素流动,使生活更加便利。

(3)合理规划城市功能区,保留生态空间;利用海滨、湖泊和森林,调节气候,净化空气;铺设透水路面,增加下渗,减轻内涝;利用再生地砖,减少环境污染。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025鲁教版地理必修第二册

第三节 城镇化

A组必备知识基础练

下图示意我国某城镇发展过程中的三个阶段。读图,完成1~2题。

1.图中直接表现出来的城镇化的主要标志是( )

A.城镇人口数量增大

B.城镇用地规模扩大

C.城镇人口在总人口中的比例变大

D.城镇交通网日益完善

2.从Ⅱ阶段到Ⅲ阶段,该城镇生产企业大部分由城区迁移到郊区,原因可能有( )

①城区用地紧张,地价上涨 ②郊区交通拥堵 ③城区环境污染日益严重 ④郊区基础设施日益完善

A.①②③ B.①③④

C.①②④ D.②③④

城镇化是一个农业人口转化为非农业人口、农业地域转化为非农业地域、农业活动转化为非农业活动的过程。下图为某城市现阶段的人口迁移图。据此完成3~4题。

3.城镇化的主要动力是( )

A.农业的集约化

B.工业的智能化

C.服务业的社会化

D.社会经济发展

4.该城市现阶段所处的城镇化阶段是( )

A.过度城镇化

B.郊区化

C.滞后城镇化

D.逆城市化

(2024·山东德州月考)下图是某地城镇化过程发展阶段示意图。读图,完成5~7题。

图1

图2

5.城镇化过程发展阶段Ⅰ所对应的图2中城镇化阶段是( )

A.a阶段

B.b阶段

C.c阶段

D.无法确定

6.下列属于图中阶段Ⅰ产生的城镇化现象的是( )

A.城镇化水平低,发展较慢

B.城镇化速度减慢甚至停滞

C.市区出现劳动力过剩等问题

D.出现逆城市化现象

7.关于城镇化过程发展阶段Ⅱ的主要表现的叙述,错误的是( )

A.大城市人口向乡村居民点和小城镇回流

B.大城市中心区失业率增高、人口萎缩

C.整个国家或地区城市人口比重下降

D.城镇化地域不断向农村推进,城市面积不断增加

(2024·天津北辰高一月考)当城市扩张得越来越大,摩天大楼“身高攀比”日趋激烈,留给看似没有太多经济作用的绿色公园的面积就变得越来越少。但都市人对公园、绿植的渴望一刻都没有停止,在这样的矛盾之下,口袋公园也应运而生。口袋公园利用城市中老旧“边角料”的改造,重新焕发新生。近年来,口袋公园如玉珠般散落在国内城市的大街小巷,不仅提升了城市“颜值”,更融入了城市“基因”,传承记载了城市记忆,成为靓丽的城市名片。据此完成8~10题。

8.导致口袋公园应运而生的主要原因是( )

A.城市扩张 B.城市密度变大

C.城市绿地增多 D.经济和社会的发展

9.下列关于口袋公园特点的说法,正确的有( )

①选址灵活 ②分布面广 ③规范统一 ④职能多样

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

10.口袋公园建设中,为防避城市内涝发生,可采取的有效措施是( )

A.优化城市主干道路,立交桥底下禁止建设口袋公园

B.完善排水设施,口袋公园建设需协调城市管网分布

C.发挥口袋公园生态效益,种植吸水能力强的树种

D.在城市高温区域建设口袋公园,减弱城市热岛效应

11.(2024·河南南阳月考)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 改革开放以前,在计划经济条件下,受严格的户籍制度影响,江苏省城镇人口的增长主要来源于自然增长,城乡之间的人口流动基本处于停滞状态(图1)。

图1 1949—1978年江苏省城镇化进程

材料二 1978年实施改革开放政策以来,江苏省成为我国经济增长较快、较具活力的省级行政区之一。20世纪80年代苏南地区的乡镇企业迅猛发展,被誉为“苏南模式”。图2表示这一时期江苏省城镇化进程。

图2 改革开放以来江苏省城镇化进程

材料三 公共出行的“最后一千米”问题一直是许多城市交通系统面临的难题。共享单车的投入使用给人们的出行带来了极大的便利。

(1)分别说明改革开放前、后江苏省城镇化过程的主要特点。

(2)说明江苏省城镇化的快速发展对地理环境的不利影响(交通拥堵除外)。

(3)使用共享单车对缓解江苏省城镇化问题的有利影响有哪些

B组关键能力提升练

图甲为城镇人口占总人口比例(单位:%)变化图,图乙为劳动力在各行业中就业的百分比(单位:%)图。读图,完成12~13题。

图甲

图乙

12.在图甲中,字母E→F反映的是( )

A.城镇化过程进入加速发展阶段

B.城镇化过程进入衰退阶段

C.出现逆城市化现象

D.城乡差距扩大

13.图乙中a、b表示不同城镇化阶段的劳动力就业比例状况,其中b最可能处在图甲中的( )

A. D时段 B.B时段

C.E时段 D.F时段

城市景观的变化,如道路繁荣、高楼林立被称为景观城镇化;城市内部人口潜在的变化,如精神文明建设、人口素质提高被称为人文城镇化。读某城市局部区域的景观与人文发展指数分布图(指数越大表示城市发展水平越高),完成14~15题。

14.图中甲、乙、丙、丁四个区域中,城市发展水平最高的是( )

A.甲区域 B.乙区域

C.丙区域 D.丁区域

15.当景观城镇化发展速度高于人文城镇化发展速度时形成过度城镇化,反之则形成滞后城镇化。有关图示区域的说法,正确的是( )

A.甲区域人文城镇化建设亟须加强

B.乙区域应加强道路和公共设施的建设

C.丙区域人口素质高,城市规划合理

D.丁区域景观发育程度较高

职住平衡是指城市在规模合理的范围内所提供的就业岗位数量与该范围内居民中的就业人口数量大致相等,且大部分有工作的居民可以就近工作。通常用职住比来评价一个地区的职住平衡状况,计算公式为:职住比=就业岗位数量/居民中的就业人口数量。下图是某城市环线之间职住比分布图。据此完成16~18题。

16.相比较而言,该城市职住最为平衡的区域在( )

A.二环与三环之间

B.三环与四环之间

C.四环与五环之间

D.五环与六环之间

17.环线间职住失衡,会导致就业人群的( )

A.平均居住成本上升

B.平均通勤距离增加

C.平均经济收入增加

D.平均通信费用增加

18.针对环线间职住失衡带来的问题,该城市宜采取的应对措施有( )

①大力发展快速交通 ②郊区兴建大型居住区 ③部分产业迁至郊区 ④提高郊区产业集聚度

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

(2024·广东惠州检测)国际上形成了两大类城镇化扩容模式,一类是以美国、加拿大、澳大利亚为代表的“外延式”,该模式建筑密度较低,主要在两维空间内扩大城市空间容量;另一类是以日本、新加坡和中国香港为代表的“内含式”,该模式既保持城区较高的建筑密度,又充分开发利用地下空间。据此完成19~20题。

19.若在我国的城市发展中,效仿“外延式”模式,追求宽马路、大广场等低密度、高标准建筑的布局,将会带来的后果是( )

A.城市中心区萎缩加剧

B.增加就业困难,失业人数增多

C.降低土地资源的利用效率

D.交通拥堵、居住条件变差

20.今后我国城镇化的侧重点是( )

A.扩大城市规模,积极建设新的开发区

B.新增非农业人口向中西部地区转移

C.大城市的人口逐步向中小城市转移

D.完善小城镇基础设施,推进城市经济发展

21.(2024·江苏徐州期末)阅读图文材料,完成下列各题。

材料一 中华人民共和国成立后,上海开启了郊区化进程,逐步在郊区建设了许多功能区,促进各类要素在此集聚。2001年后,上海在郊区建设新城,完善基础设施和公共服务设施配套,布局大型购物中心,逐步实现产城融合。临港新城(L城)东临东海,是产城融合的典范,新城森林覆盖率在50%以上,城市硬化地面主要由废弃陶片制成的再生地砖和透水沥青铺设,功能区围绕湖泊形成了城市环带。

材料二 下图示意1949—2020年上海郊区化进程。

(1)据图归纳中华人民共和国成立后上海郊区化的特点。

(2)分析2001—2020年三类要素的流动对促进中心城区人口向郊区迁移的作用。

(3)说明临港新城对我国城市生态建设的借鉴意义。

第三节 城镇化

1~2.1.B 2.B 第1题,由图可以明显看出城镇用地规模扩大。第2题,从Ⅱ阶段到Ⅲ阶段,该城镇生产企业大部分由城区迁往郊区,原因可能有城区用地紧张,地价上涨;城区环境污染日益严重;郊区基础设施日益完善;城区交通拥堵;等等。

3~4.3.D 4.B 第3题,社会经济发展,特别是第二产业和第三产业的发展,提供了大量的就业机会,使得人口由从事农业生产转变为从事非农产业,促进了城镇化,D正确。第4题,由图可知,该城市现阶段中心城区人口向城区外围(近郊)涌入,导致近郊人口和产业活动增多,处于郊区化阶段,B正确;过度城镇化和滞后城镇化都是城镇化过程中可能出现的问题,不是必然的城镇化阶段,A、C错误;逆城市化是人口和产业由城市中心区迁往离城市更远的乡村和小城镇,D错误。故选B。

5~7.5.B 6.C 7.D 第5题,结合图中信息可知,城镇化过程发展阶段Ⅰ的人口由市区迁往近郊区,是郊区化,郊区化主要是在城镇化的中期加速发展阶段,即b阶段,B正确;a阶段为初期阶段,c阶段为后期阶段,A、C、D错误。故选B。第6题,结合图中信息可知,阶段Ⅰ是郊区化(城镇化的中期加速发展阶段),城镇化速度快,人口大量涌向城市,导致市区出现劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题,C正确;城镇化水平低、发展较慢出现在城镇化初期阶段,A错误;城镇化速度减慢甚至停滞出现在城镇化后期阶段,B错误;逆城市化现象出现在城镇化后期阶段,D错误。故选C。第7题,结合图中信息可知,阶段Ⅱ人口由市区迁向乡村和小城镇,是逆城市化阶段。该阶段由于乡村和小城镇基础设施日趋完善,大城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区失业率增高、人口萎缩,城市人口占总人口的比重下降,整个国家或地区城市人口比重下降,A、B、C不符合题意;逆城市化阶段,城市人口数量减少,城镇化地域不会向农村推进,城市面积也不会一直增加,D符合题意。故选D。

8~10.8.D 9.A 10.B 第8题,经济和社会的发展使得城市扩张,城市密度加大,导致城市绿地减少,增加许多小块、分散的闲置土地,为口袋公园的建设创造了基本条件;城镇化带来的问题使得人们对环境质量的要求提高,增加了对公园、绿植的渴望。所以经济和社会的发展是主要原因,D正确。第9题,口袋公园利用城市边角地、闲置地块以及小块绿地等打造,选址灵活,①正确;口袋公园选址可能性多样,分布随机性高,能灵活分布于城市的各个空隙之中,②正确;口袋公园具体建设形态受周边要素影响,呈现不规则的特征,③错误;口袋公园在城市土地利用中属于承担城市绿地的功能,④错误。综上所述,B、C、D错误,A正确。第10题,立交桥底下建设口袋公园,可以发挥绿地增加下渗、延滞径流的功能,缓解城市内涝,A错误;完善排水设施,协调城市管网分布,可以更好地发挥口袋公园缓解城市内涝的作用,B正确;种植可吸取地下水的树种,城市地区地下水补给缓慢,会导致口袋公园生态难以持续,C错误;口袋公园面积小,对减弱城市的热岛效应作用非常有限,D错误。

11.解析 第(1)题,结合材料和所学知识可知,改革开放以前,江苏省城镇化水平较低,整体发展缓慢。改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。第(2)题,城镇化的过程是城镇建设用地规模扩大和人口由乡村向城镇集中的过程,在这个过程中,会对生态环境、土地、交通、住房等产生很大的影响。第(3)题,江苏省由于城镇化水平较高,城市内交通拥堵、大气污染问题较突出。共享单车是一种绿色出行方式,可以缓解交通拥堵,减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应,对缓解城镇化问题有一定的作用。

答案 (1)改革开放以前,江苏省城镇化发展缓慢(有下降、停滞等),城镇化水平较低;改革开放以后,江苏省城镇化发展迅速,城镇化水平较高。

(2)环境污染加剧,如空气质量下降、水质下降、噪声污染严重等;土地(耕地)资源锐减;居住条件差;就业困难。

(3)缓解交通拥堵;减少机动车尾气排放,利于缓解大气污染、城市热岛效应。

12~13.12.C 13.B 第12题,在图甲中,字母E→F反映的是城镇人口占总人口的比例下降,即出现逆城市化现象,C正确。第13题,读图乙可知,b阶段劳动力在农业中的就业比例最大,在工业、服务业中的就业比例较小,可判断b阶段的城镇化水平较低,结合选项分析可知,对应的时段应该是图甲的B时段。B正确。

14~15.14.A 15.B 第14题,根据材料可知,发展指数越大,城市发展水平越高,图中甲区域的景观与人文发展指数整体上在四个区域中最大,故城市发展水平最高。第15题,图中乙区域景观城镇化远低于人文城镇化,结合材料可知,乙区域应加强道路和公共设施的建设。

16~18.16.C 17.B 18.A 第16题,根据材料可知,职住比接近1时,职住最为平衡。读图可知,北京职住最为平衡的区域在四环与五环之间。第17题,根据材料中职住平衡的概念可推测,职住失衡指居住地与工作地距离较远。职住失衡会导致就业人群的平均通勤距离增加。第18题,分析得出,该城市环线间职住失衡会导致就业人群平均通勤距离增加,带来如交通拥堵等问题。因此,该城市宜采取的应对措施有大力发展快速交通,将部分产业迁移到郊区。

19~20.19.C 20.D 第19题,我国人口相对集中在东部沿海的平原地区,人口密度相对较大,若效仿“外延式”模式,追求宽马路、大广场等低密度的建筑格局,这将会大大降低我国土地资源的利用效率,浪费土地资源,C正确;宽马路、大广场等低密度、高标准建筑不会导致城市中心区萎缩,同时低密度、高标准的建筑,也不会导致交通拥堵、居住条件变差;城市建筑的发展模式与增加就业困难、失业人数增多并无直接关联。第20题,目前我国城镇化速度较快,大量城市拓宽郊区土地实现郊区化,但城市内部空间规划存在诸多问题,我国在未来一段时间,城镇化的侧重点应是控制城市规模的扩展,加强城市内部空间的完善;要促进中小城镇基础设施的进一步完善,推进小城镇的进一步发展,从而改善大城市人口过于集中的现状,D正确。

21.解析 第(1)题,中华人民共和国成立以来,上海郊区化的进程逐步加快,从1949年到2020年,郊区化经历了三个阶段,每个阶段城镇的数量和规模都有所增加,城镇化水平都有所提高,(工业区、开发区、卫星城等)功能区用地数量增多;部分城市的等级也得到提升,郊区化比较明显,用地类型增加;人口和生产要素由城区向郊区流动,促进了中心城区的产业升级,郊区化与中心城区的发展相互促进,产城融合发展。第(2)题,生产要素流动使得郊区的工业得到了发展,提供更多的就业机会,吸引了大量人口从中心城区向郊区迁移;居住要素流动使得郊区的住房条件得到了改善,提供更好的居住环境,促进了人口向郊区迁移;消费要素的流动使得郊区的商业得到了发展,提供更好的生活服务,促进人口向郊区迁移。这些要素的流动相互作用,共同促进了中心城区人口向郊区的迁移。第(3)题,城市规划要注重生态环境的保护,保留大片植被等生态空间,有利于改善城市的生态环境;临港新城在建设过程中,注重可持续发展,用透水沥青铺设城市硬化地面,能增加下渗,减轻内涝;利用海滨、湖泊和森林,调节气候,净化空气;用废弃陶片制成的再生地砖,实现了资源的循环利用,减少环境污染,减轻了对环境的影响。

答案 (1)(工业区、开发区、卫星城等)功能区用地数量增多;用地类型增加;用地规模扩大(或占地面积扩大);产城融合发展。

(2)生产要素流动,增加就业岗位;居住要素流动,改善居住条件;消费要素流动,使生活更加便利。

(3)合理规划城市功能区,保留生态空间;利用海滨、湖泊和森林,调节气候,净化空气;铺设透水路面,增加下渗,减轻内涝;利用再生地砖,减少环境污染。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)