第一章 人口 第二节 第1课时 人口迁移及影响人口迁移的因素--2025人教版地理必修第二册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一章 人口 第二节 第1课时 人口迁移及影响人口迁移的因素--2025人教版地理必修第二册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 544.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 15:34:39 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版地理必修第二册

第二节 人口迁移

第1课时 人口迁移及影响人口迁移的因素

A组 必备知识基础练

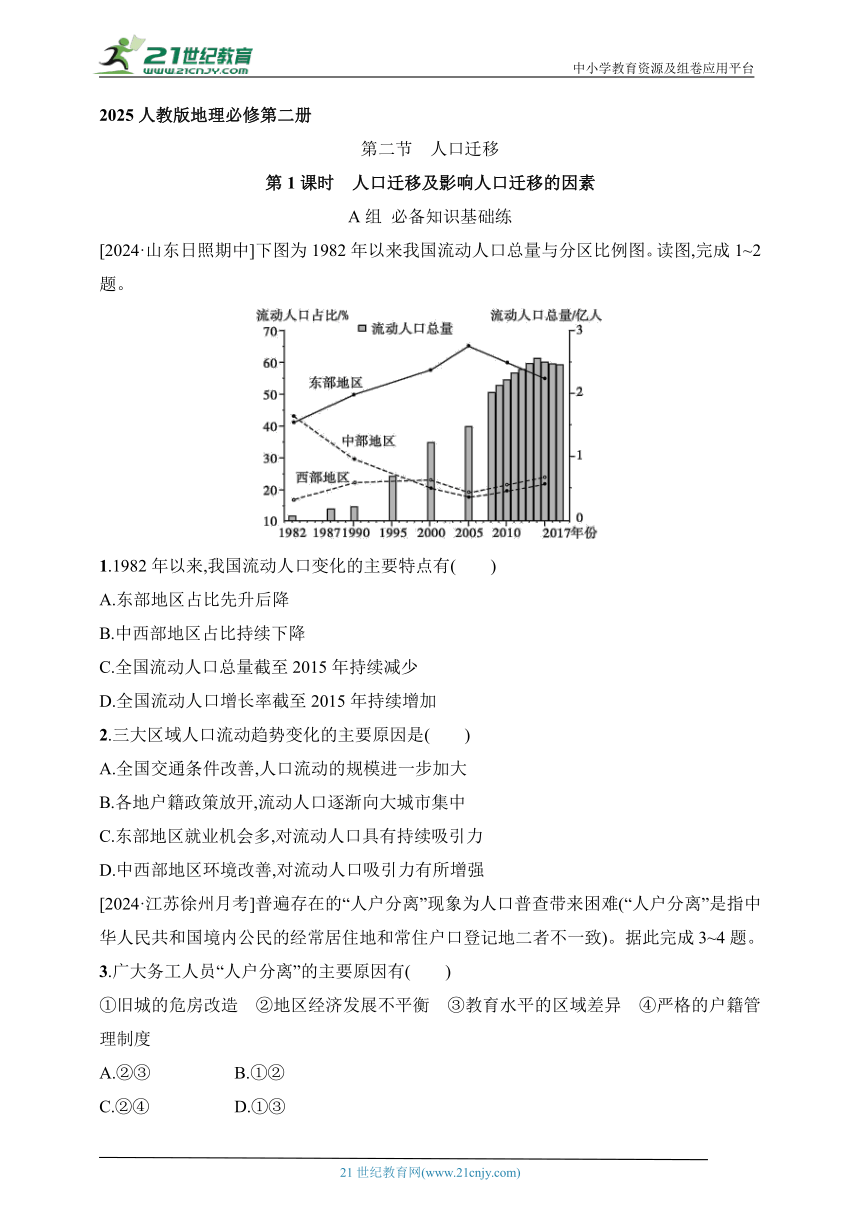

[2024·山东日照期中]下图为1982年以来我国流动人口总量与分区比例图。读图,完成1~2题。

1.1982年以来,我国流动人口变化的主要特点有( )

A.东部地区占比先升后降

B.中西部地区占比持续下降

C.全国流动人口总量截至2015年持续减少

D.全国流动人口增长率截至2015年持续增加

2.三大区域人口流动趋势变化的主要原因是( )

A.全国交通条件改善,人口流动的规模进一步加大

B.各地户籍政策放开,流动人口逐渐向大城市集中

C.东部地区就业机会多,对流动人口具有持续吸引力

D.中西部地区环境改善,对流动人口吸引力有所增强

[2024·江苏徐州月考]普遍存在的“人户分离”现象为人口普查带来困难(“人户分离”是指中华人民共和国境内公民的经常居住地和常住户口登记地二者不一致)。据此完成3~4题。

3.广大务工人员“人户分离”的主要原因有( )

①旧城的危房改造 ②地区经济发展不平衡 ③教育水平的区域差异 ④严格的户籍管理制度

A.②③ B.①②

C.②④ D.①③

4.“人户分离”现象包括两种形式,分别为“有户(籍)无人”和“有人无户(籍)”,下列省份中,“有人无户(籍)”现象相对普遍的是( )

A.黑龙江省 B.浙江省

C.安徽省 D.四川省

[2024·广东梅州月考]中国大量的流动人口,在首次流动后长期处于在城乡或城市间循环流动的非永久性迁移状态。研究发现人口首次流动后的10年内将发生第二次流动,且两次流动的特征不同。下表示意2017年全国流动人口抽样统计中首次和再次流动排名前列的城市。据此完成5~6题。

首次出度城市 首次入度 (再次出度)城市 再次入度城市

1.重庆市 1.深圳市 1.上海市

2.(安徽)阜阳市 2.广州市 2.北京市

3.(河南)周口市 3.东莞市 3.天津市

4.(湖南)邵阳市 4.北京市 4.苏州市

… …

8.(四川)南充市 8.温州市 8.无锡市

注:不含港澳台数据;首次入度城市是指在首次人口流动中人口流入的城市。

5.据表推断,影响我国人口流动的最主要因素是( )

A.经济因素

B.政治因素

C.自然灾害

D.社会因素

6.据表分析,我国人口首次流动和再次流动呈现出来的特征是( )

A.首次流动以西部地区人口流出为主

B.首次流动以跨省的长距离流动为主

C.再次流动珠三角地区的吸引力增强

D.再次流动流入地均为省会或直辖市

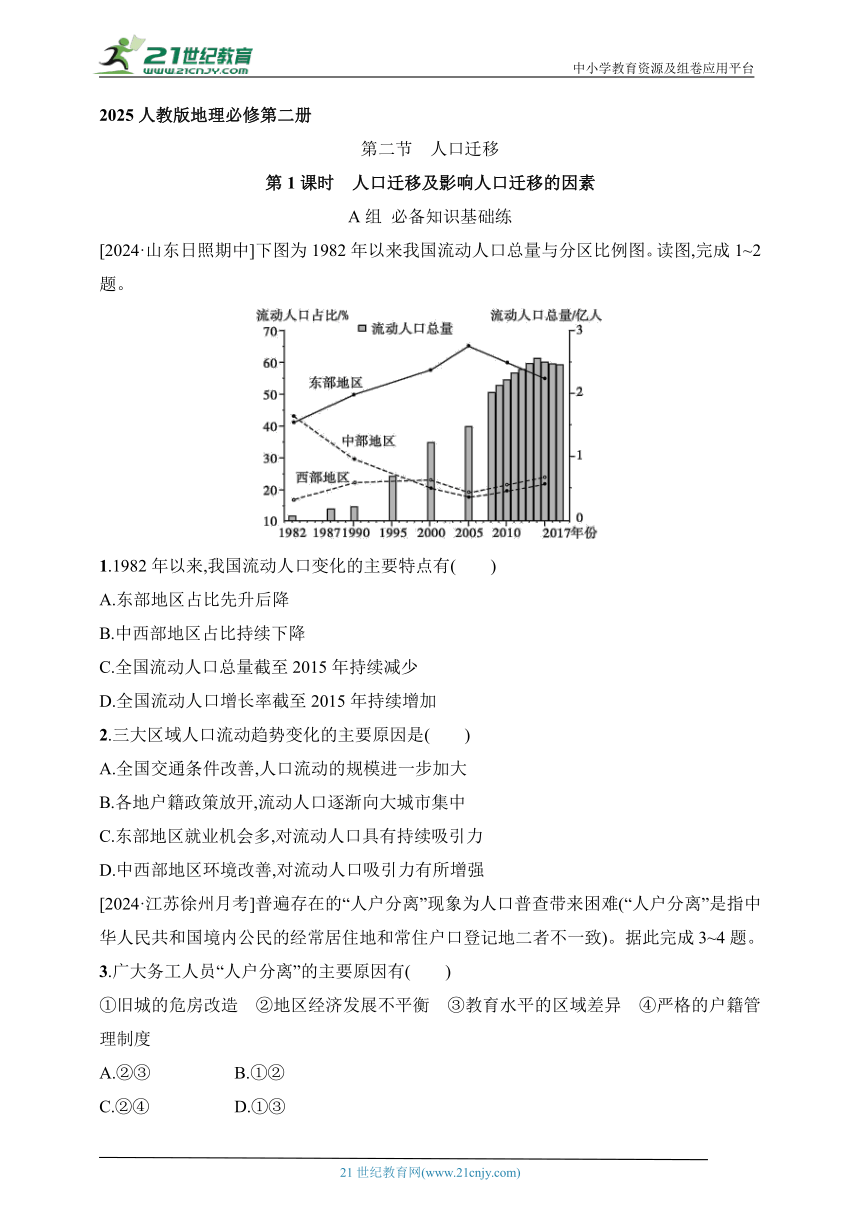

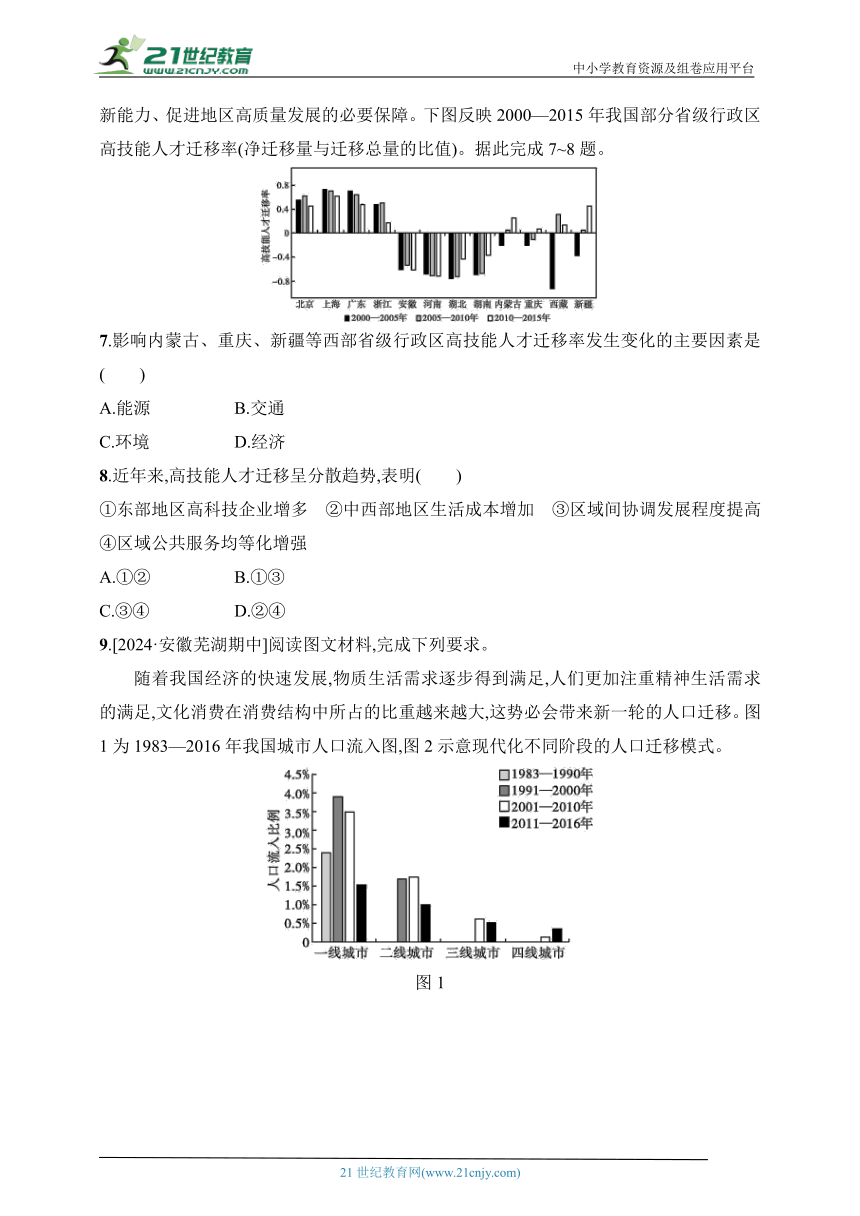

[2024·四川南充期中]高技能人才是指具有一定技术,从事专业职业的人员,是提升地区创新能力、促进地区高质量发展的必要保障。下图反映2000—2015年我国部分省级行政区高技能人才迁移率(净迁移量与迁移总量的比值)。据此完成7~8题。

7.影响内蒙古、重庆、新疆等西部省级行政区高技能人才迁移率发生变化的主要因素是( )

A.能源 B.交通

C.环境 D.经济

8.近年来,高技能人才迁移呈分散趋势,表明( )

①东部地区高科技企业增多 ②中西部地区生活成本增加 ③区域间协调发展程度提高 ④区域公共服务均等化增强

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

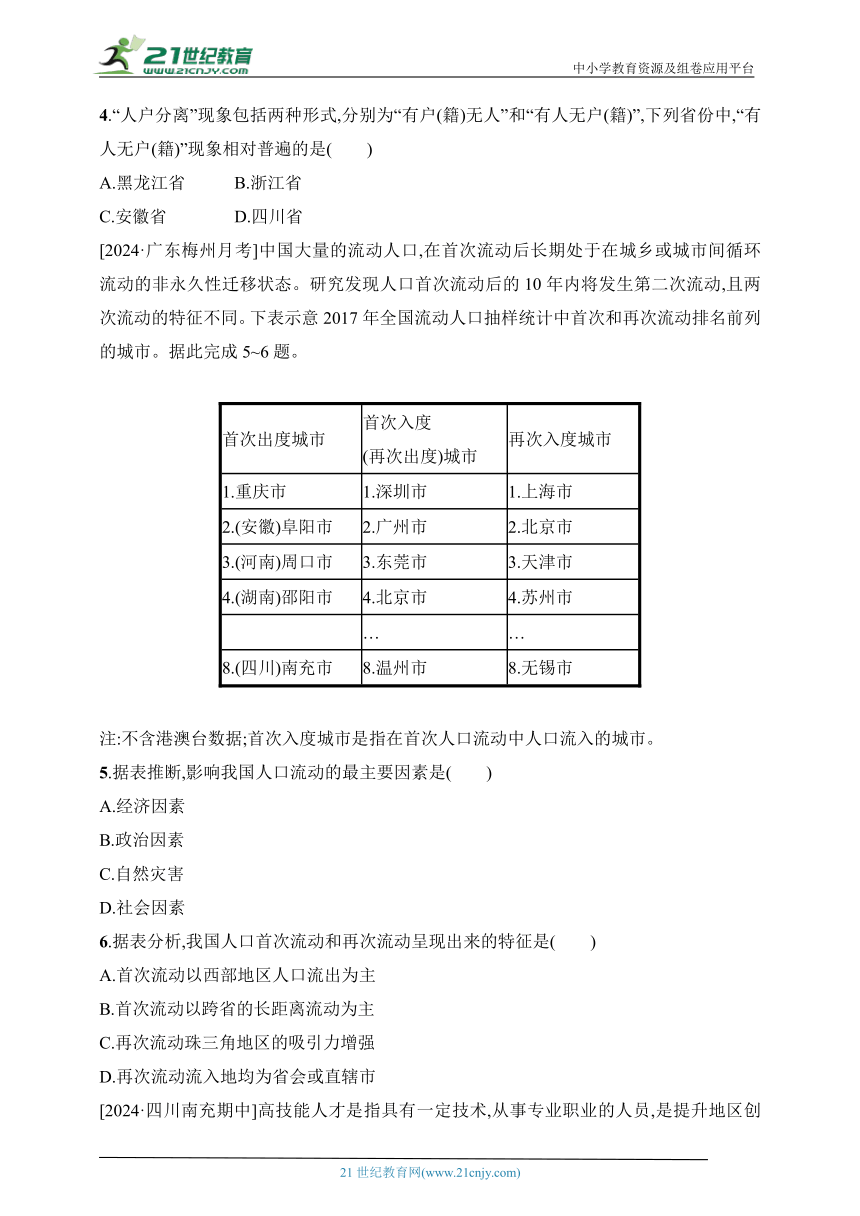

9.[2024·安徽芜湖期中]阅读图文材料,完成下列要求。

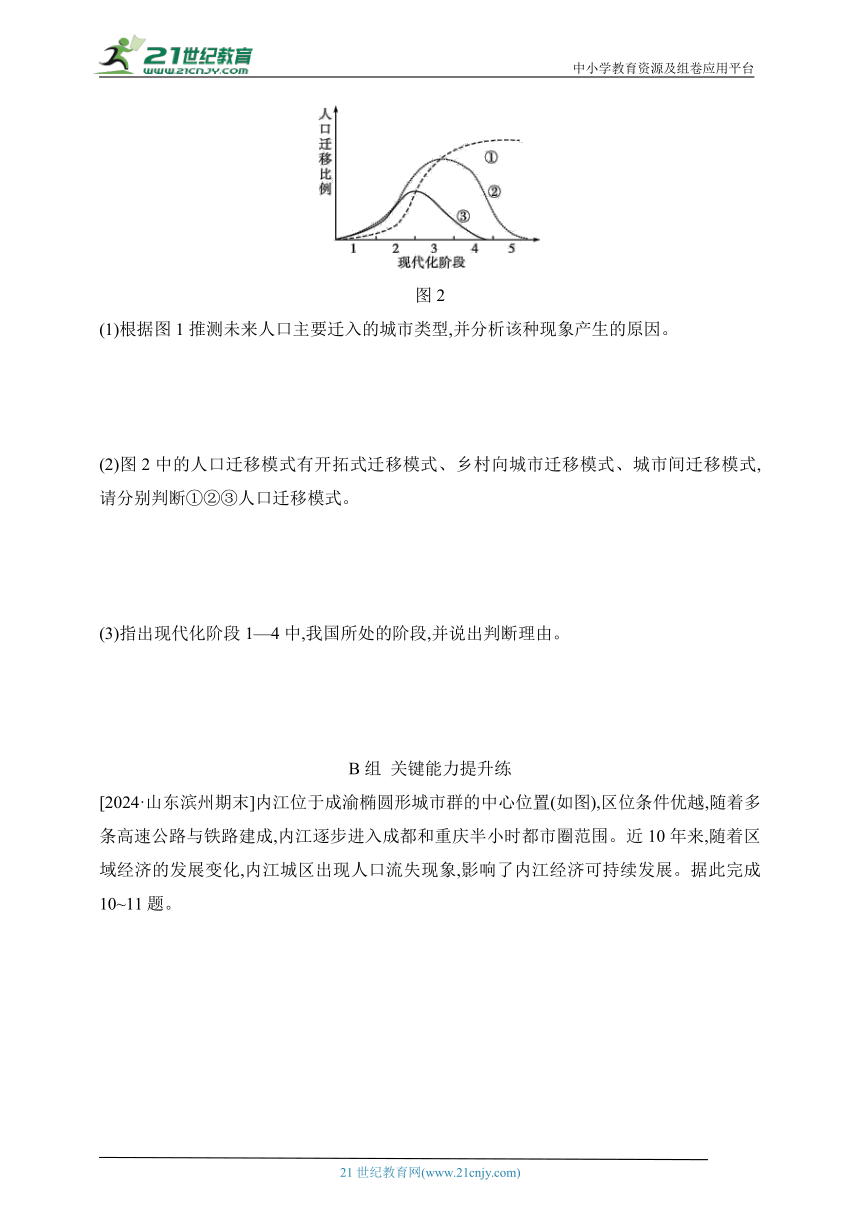

随着我国经济的快速发展,物质生活需求逐步得到满足,人们更加注重精神生活需求的满足,文化消费在消费结构中所占的比重越来越大,这势必会带来新一轮的人口迁移。图1为1983—2016年我国城市人口流入图,图2示意现代化不同阶段的人口迁移模式。

图1

图2

(1)根据图1推测未来人口主要迁入的城市类型,并分析该种现象产生的原因。

(2)图2中的人口迁移模式有开拓式迁移模式、乡村向城市迁移模式、城市间迁移模式,请分别判断①②③人口迁移模式。

(3)指出现代化阶段1—4中,我国所处的阶段,并说出判断理由。

B组 关键能力提升练

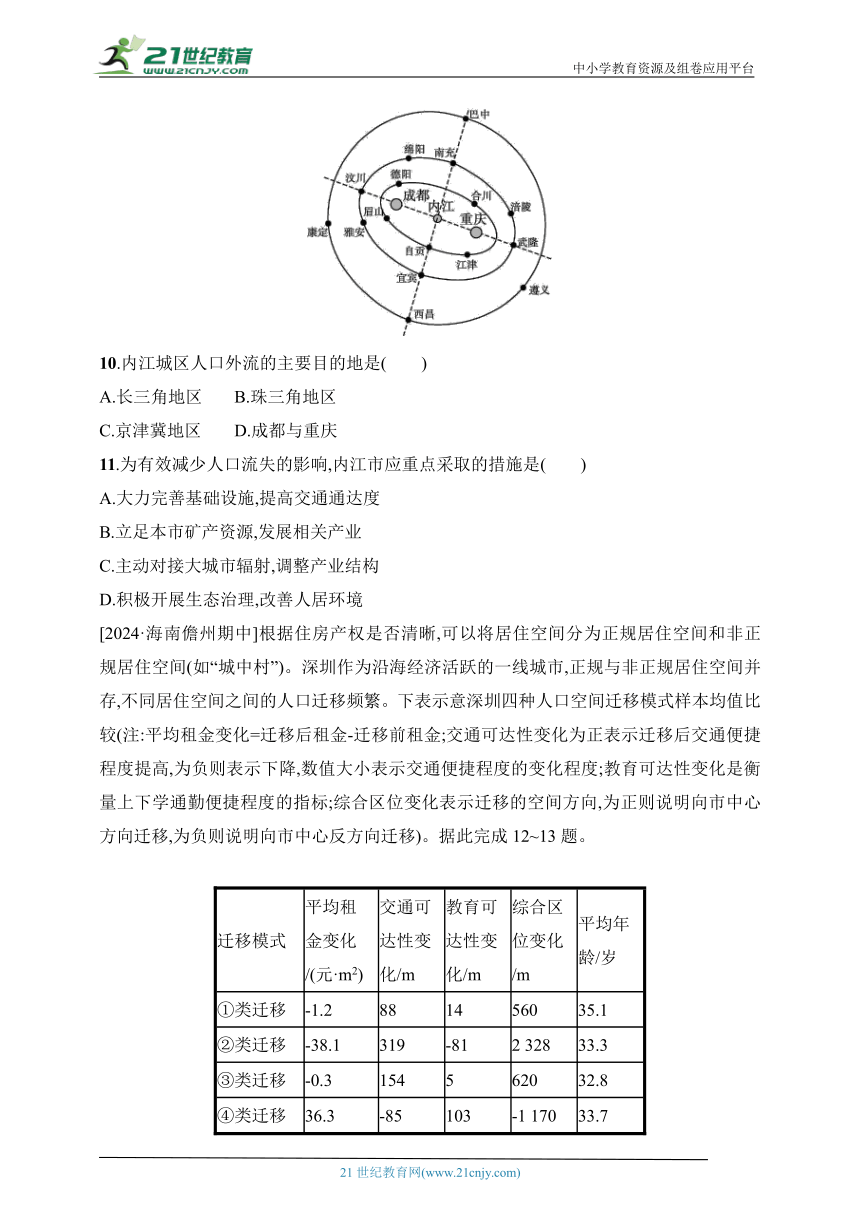

[2024·山东滨州期末]内江位于成渝椭圆形城市群的中心位置(如图),区位条件优越,随着多条高速公路与铁路建成,内江逐步进入成都和重庆半小时都市圈范围。近10年来,随着区域经济的发展变化,内江城区出现人口流失现象,影响了内江经济可持续发展。据此完成10~11题。

10.内江城区人口外流的主要目的地是( )

A.长三角地区 B.珠三角地区

C.京津冀地区 D.成都与重庆

11.为有效减少人口流失的影响,内江市应重点采取的措施是( )

A.大力完善基础设施,提高交通通达度

B.立足本市矿产资源,发展相关产业

C.主动对接大城市辐射,调整产业结构

D.积极开展生态治理,改善人居环境

[2024·海南儋州期中]根据住房产权是否清晰,可以将居住空间分为正规居住空间和非正规居住空间(如“城中村”)。深圳作为沿海经济活跃的一线城市,正规与非正规居住空间并存,不同居住空间之间的人口迁移频繁。下表示意深圳四种人口空间迁移模式样本均值比较(注:平均租金变化=迁移后租金-迁移前租金;交通可达性变化为正表示迁移后交通便捷程度提高,为负则表示下降,数值大小表示交通便捷程度的变化程度;教育可达性变化是衡量上下学通勤便捷程度的指标;综合区位变化表示迁移的空间方向,为正则说明向市中心方向迁移,为负则说明向市中心反方向迁移)。据此完成12~13题。

迁移模式 平均租 金变化 /(元·m2) 交通可 达性变 化/m 教育可 达性变 化/m 综合区 位变化 /m 平均年 龄/岁

①类迁移 -1.2 88 14 560 35.1

②类迁移 -38.1 319 -81 2 328 33.3

③类迁移 -0.3 154 5 620 32.8

④类迁移 36.3 -85 103 -1 170 33.7

12.深圳优化住房政策,增加④类迁移的原因是( )

A.缓解交通压力 B.推动城镇化发展

C.减小人口密度 D.稳定流动人口

13.推测④类迁移主要是为了( )

A.节省开支 B.孩子上学

C.方便上下班 D.改善居住环境

[2024·天津宝坻期末]近年来,我国乡村聚落空间分布发生了明显变化。下图为江南丘陵某区域四种乡村聚落空间演化模式示意图。据此完成14~15题。

14.模式Ⅰ中乡村聚落迁移的主要目的是( )

A.提高城镇化水平 B.保护环境敏感区域

C.促进劳动力就业 D.增强功能区竞争力

15.反映乡村聚落空间演化过程从受自然要素影响转向受经济社会要素影响的模式是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ

C.Ⅲ D.Ⅳ

16.[2024·湖南郴州期中]阅读图文材料,完成下列要求。

实践表明人口迁移不是一蹴而就的,迁移者通常要经历多次地点的变更才能最终稳定下来;在第一次迁移后,迁移者要么继续居留在迁入地,要么继续迁移(主要包括返乡和再迁移)。某研究机构统计了某年全国多个省市的劳动力人口迁移状况。下图表示迁移者在不同等级城市的居留比例和居留意愿。

(1)与大城市相比,指出超大城市迁入人口的居留意愿和居留比例的差异,并说明原因。

(2)某超大城市拟提高迁移者的居留比例,指出你是否赞成并说明可行性措施或不可行理由。

(3)农民工选择返乡对个人、家庭和农村都会产生有利影响,请选择其中一个对象(个人、家庭、农村)加以说明。

第1课时 人口迁移及影响人口迁移的因素

1.A 2.C 解析 第1题,据图分析,东部地区占比1982—2005年上升,2005年之后下降,A正确。中部地区占比是先下降后上升,西部地区占比是先上升后下降再上升,B错误。全国流动人口总量截至2015年先增加后减少,C错误。全国流动人口增长率截至2015年并未持续增加,D错误。故选A。第2题,三大区域人口流动趋势和交通条件改善关系不大,主要是东部地区就业机会多,对流动人口具有持续吸引力引起的,A错误,C正确。各地户籍政策放开,会促进人口流动,但不一定向大城市集中,主要是向东部地区集中,B错误。2014年后流动人口数量减少,应该和中西部地区经济发展有关,中西部地区经济发展,就业机会增加,人口不必远距离流动到东部,中西部对流动人口吸引力增强,D错误。故选C。

3.C 4.B 解析 第3题,我国经济快速发展,使大量人员外出务工,而我国严格的户籍管理制度,导致务工人员难以在务工地落户,造成“人户分离”,②④正确;旧城的危房改造、教育水平的区域差异对“人户分离”现象产生的影响相对较小,①③错误。所以选C。第4题,“有户(籍)无人”应该为外出务工人员户籍在当地,人不在当地的现象,安徽省、四川省以及黑龙江省经济发展水平相对较低,外出务工人口多,“有户(籍)无人”现象比较普遍,A、C、D错误;浙江省经济发展水平高,常住人口远多于户籍人口,“有人无户(籍)”现象相对普遍,B正确。所以选B。

5.A 6.B 解析 第5题,据表可知,我国人口流动的主要方向是从中西部地区流向东部地区,从内陆地区流向沿海地区,这些地区之间的主要差别是经济发展水平,因此影响我国人口流动的最主要因素是经济因素,A正确;政治因素、自然灾害、社会因素对我国人口流动的影响较小,B、C、D错误。所以选A。第6题,首次流动以中西部地区人口流出为主,A错误;首次流动以跨省的长距离流动为主,B正确;再次流动珠三角地区(深圳、广州、东莞)的吸引力减弱,C错误;再次流动流入地既有上海、北京、天津等直辖市,也有苏州、无锡等非直辖市和非省会,D错误。所以选B。

7.D 8.C 解析 第7题,人才迁移主要受到经济、政策等因素的影响,内蒙古、重庆、新疆等西部省级行政区由迁出地转为迁入地的主要因素是经济因素,为了吸引高技能人才,为其提供经济支持,如丰厚的薪资报酬等,D正确;能源、交通、环境对吸引高技能人才影响较小,A、B、C错误。故选D。第8题,近年来,高技能人才迁移呈分散趋势,说明中西部高科技企业增多,使得高技术人才迁入重庆、新疆等省级行政区,①错误;高技能人才迁移呈分散趋势,无法推断出中西部地区生活成本增加,②错误;区域协调发展程度提高,区域公共服务均等化增强,有利于高技术人才在区域间流动,③④正确。故选C。

9.答案 (1)未来人口迁入的城市主要为一线和二线城市。原因:未来社会经济发展的主要推动力为高新技术产业和服务业,一线、二线城市产业结构以第三产业为主,基础设施完善,就业机会多、收入高,吸引力较强,吸引人口迁入。

(2)①为城市间迁移模式,②为乡村向城市迁移模式,③为开拓式迁移模式。

(3)处于阶段3。理由:我国城市系统较为完善,此阶段开拓式人口迁移比例降低;随着经济发展,城市面积在扩大,乡村演变为城市,乡村人口向城市迁移;随着科技的发展,大城市凝聚力增强,人口逐渐由中小城市迁往大城市,城市间迁移模式占优势。

解析 第(1)题,读图1并结合材料信息可知,相较于三线、四线城市,一线、二线城市社会经济发展更加迅速,未来其产业结构以第三产业为主,基础设施完善,其社会经济发展的主要推动力为高新技术产业和服务业,就业机会更多、收入更高,更容易满足人们的精神生活需求和文化消费需求,更能吸引人口迁入。所以未来人口迁入的城市类型还是一线和二线城市(读图1,从2001年以后,一线、二线城市流入人口快速减少,三线城市流入人口小幅度减少,四线城市流入的人口大幅度增加,但是人口主要迁入的城市类型仍是一线和二线城市)。第(2)题,读图2并结合相关信息可知,地区间经济发展水平的差别是人口迁移的最主要原因。地理学家把人口迁移与现代化联系起来,阐述了人口迁移转折的理论,即随着现代化发展,人口迁移可分为三种模式:开拓式迁移模式(与土地扩张相伴的人口迁移)、乡村向城市迁移模式和城市间迁移模式。读图2,与土地扩张有关的人口迁移应是人类社会早期的迁移;乡村向城市的人口迁移应是城镇化过程中的人口迁移;城市间人口迁移应是城镇化后期的人口迁移。所以,①为城市间迁移模式,②为乡村向城市迁移模式,③为开拓式迁移模式。第(3)题,读图2并结合上题分析、所学知识可知,现代化阶段1—4中,我国所处的阶段为阶段3。读图2可知,阶段3开拓式迁移比例降低,城市间迁移比例上升并超过乡村向城市迁移比例。随着我国经济的快速发展,我国城市系统较为完善,开拓式迁移(与土地扩张相伴的人口迁移)比例降低;随着我国经济的快速发展,城市面积在扩大,乡村演变为城市,乡村人口向城市迁移;随着科技的发展,大城市凝聚力增强,人口逐渐由中小城市迁往大城市,城市间迁移模式占优势即城市间迁移比例上升并超过乡村向城市迁移比例。

10.D 11.C 解析 第10题,成都和重庆经济较为发达,收入水平较高,同时内江地处成都和重庆半小时都市圈范围内,内江城区人口主要流向成都和重庆,而非长三角、珠三角、京津冀地区,故选D。第11题,减少当地人口外流的关键在于产业的发展,内江市应结合其地理位置优势,主动对接大城市辐射,调整产业结构,发展经济,增加就业岗位,减少人口外流,C正确。大力完善交通等基础设施并不能有效减少人口流失,A错。材料并无信息表明内江市矿产资源丰富,B错。当地人口外流并非因为当地生态环境恶劣,所以开展生态治理,改善人居环境,并不能有效减少人口流失,D错。故选C。

12.D 13.B 解析 第12题,将深圳四种人口空间迁移模式样本均值进行比较可知,④类迁移平均租金变化为正值,且平均租金增加最大,反映④类迁移人口经济收入较高。结合材料信息可知,④类迁移人口经济收入高,会选择正规居住空间(租金较高)。不同居住空间之间的人口迁移频繁,深圳经济活跃,吸引人口持续流入,产生较大的住房需求,供给不足引发房价和租金大涨,影响了很多人的生活幸福感,导致不同居住空间之间的人口迁移频繁,④类迁移代表非正规居住空间向正规居住空间转变,深圳优化住房政策,可以稳定来深流动人口,D正确。缓解交通压力,应优化道路交通政策,A错误。推动城镇化发展是增加④类迁移的结果,而不是原因,B错误。增加④类迁移会增加人口密度,C错误。故选D。第13题,④类迁移平均租金变化为正值,且平均租金增加最大,A错误。④类迁移教育可达性变化为正值,表示上下学通勤便捷程度提升,B正确。④类迁移交通可达性变化为负值,表示迁移后交通便捷程度下降,C错误。综合区位变化为负值,说明向市中心反方向迁移,居住环境并不一定得到改善,D错误。故选B。

14.B 15.D 解析 第14题,模式Ⅰ中乡村聚落迁移的方向为从生态功能区向经济功能区迁移,可知其主要目的是保护环境敏感区域的生态环境,B正确;评价城镇化水平的一个重要指标就是城镇人口占总人口的比重,据图无法判断模式Ⅰ城镇化水平的变化,A错误;乡村聚落从生态功能区迁移到经济功能区是所有人群的迁移,促进劳动力就业说法有些片面,C错误;增强功能区竞争力应该采取完善当地基础设施、优化产业布局等措施,单纯的聚落迁移无法增强功能区竞争力,D错误。故选B。第15题,模式Ⅳ中,聚落从靠近河流向靠近公路迁移,可反映乡村聚落空间演化过程从受自然要素影响转向受经济社会要素影响,D正确;模式Ⅰ从生态功能区迁移至经济功能区无法看出乡村聚落空间演化过程从受自然要素影响向受经济社会要素影响转变,A错误;模式Ⅱ乡村聚落从山地迁移至丘陵然后又迁移至平原,只体现了受自然要素的影响,B错误;模式Ⅲ中,小的乡村聚落向大的乡村聚落迁移,没有明确反映影响要素的转变,C错误。故选D。

16.答案 (1)超大城市迁入人口的居留意愿大,居留比例低。超大城市平均收入水平普遍较高,城市就业吸引力大,发展前景占优势,公共服务水平高,生活质量更高;超大城市生活成本高(房租高),就业学历要求高,落户名额限制大。

(2)赞成。提高城市住房中政府公租房、廉租房和保障性住房的比例,并增加流动人口获得保障性住房的机会;对流动人口进行技能培训、继续教育;为流动人口提供就业信息服务,改善工作环境;放宽城市落户政策,促进家庭式迁移模式。

不赞成。城市公共服务能力有限,对外来人口无法均等化;超大城市生活成本较高(房租、交通等);对就业人员的年龄、学历要求较高;外来人口无法完全融入,归属感不足;流动人口从事的工作报酬低、稳定性差。

(3)对个人:家乡有住房等,降低生活成本,生活压力小;开拓了视野,增长了见识,更新了观念,积累了资金,返乡更易获得成功,更容易获得归属感和成就感。

(对家庭:有利于家庭和谐稳定,大大减轻空巢老人的生产生活负担,留守儿童的学习生活有了规律和保障,避免了亲人的孤单。

对农村:增加了劳动力,返乡农民工带回了资金、技术、观念和经验,使农业队伍得到进一步的壮大和优化,给农村经济发展注入活力,也带来了农村第二、第三产业发展的机遇。)

解析 第(1)题,从图中可看出,超大城市的居留比例较低,居留意愿较大。居留意愿是外来流动人口的心理预期,主要由超大城市与迁移者家乡巨大的经济、社会差异造成,即超大城市平均收入水平普遍较高,城市就业吸引力大,发展前景占优势,公共服务水平高,生活质量更高,这些条件对外来流动人口吸引力大,让其愿意永久居留。但是由于超大城市相对较大的人口压力,现实中出现了较大的居留困难,主要表现在超大城市生活成本高(房租高),就业学历要求高,落户名额限制大,这些条件导致居留比例较低。第(2)题,无论回答赞成还是不赞成皆可,但是论据必须符合论点。如果赞成,强调超大城市能够大量容纳流动人口并使其成为户籍人口,住房等生活成本高成为外来人口无法在城市长时间居留的重要原因,通过提高城市住房中政府公租房、廉租房和保障性住房的比例,并增加流动人口获得保障性住房的机会可以降低住房成本;外来人口很大一部分学历层次较低、年龄较大,就业难度较大,对流动人口进行技能培训、继续教育,为流动人口提供就业信息服务,改善工作环境,提供就业机会;外来人口往往孤身一人到城市打工,无法照顾家庭,放宽城市落户政策,促进家庭式迁移模式。这些改变会使居留比例提高。如果不赞成,主要从超大城市发展不充分,还无法容纳大量流动人口角度考虑,首先是城市基础设施、社会福利承受力有限,城市公共服务能力有限,对外来人口无法均等化;超大城市生活成本较高(房租、交通等);对就业人员的年龄、学历要求较高;外来人口无法完全融入,归属感不足;超大城市的就业要求较高,流动人口从事的工作报酬低、稳定性差。这些情况造成居留比例难以提高。第(3)题,农民工的回乡对个人、家庭、农村发展有利。首先对于个人而言,家乡有住房等,降低生活成本,生活压力小;农民工在外开拓了视野,增长了见识,更新了观念,积累了资金,返乡更易获得成功,更容易获得归属感和成就感;其次对于家庭而言,主要是对老人、小孩、夫妻等的照顾,有利于家庭和谐稳定,大大减轻留守老人的生产生活负担,留守儿童的学习生活有了规律和保障,避免了亲人的孤单;对农村而言,返乡农民工带来了大量劳动力和发展机遇,带回了资金、技术、观念和经验,使农业队伍得到进一步的壮大和优化,给农村经济发展注入活力,也带来了农村第二、第三产业发展的机遇。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版地理必修第二册

第二节 人口迁移

第1课时 人口迁移及影响人口迁移的因素

A组 必备知识基础练

[2024·山东日照期中]下图为1982年以来我国流动人口总量与分区比例图。读图,完成1~2题。

1.1982年以来,我国流动人口变化的主要特点有( )

A.东部地区占比先升后降

B.中西部地区占比持续下降

C.全国流动人口总量截至2015年持续减少

D.全国流动人口增长率截至2015年持续增加

2.三大区域人口流动趋势变化的主要原因是( )

A.全国交通条件改善,人口流动的规模进一步加大

B.各地户籍政策放开,流动人口逐渐向大城市集中

C.东部地区就业机会多,对流动人口具有持续吸引力

D.中西部地区环境改善,对流动人口吸引力有所增强

[2024·江苏徐州月考]普遍存在的“人户分离”现象为人口普查带来困难(“人户分离”是指中华人民共和国境内公民的经常居住地和常住户口登记地二者不一致)。据此完成3~4题。

3.广大务工人员“人户分离”的主要原因有( )

①旧城的危房改造 ②地区经济发展不平衡 ③教育水平的区域差异 ④严格的户籍管理制度

A.②③ B.①②

C.②④ D.①③

4.“人户分离”现象包括两种形式,分别为“有户(籍)无人”和“有人无户(籍)”,下列省份中,“有人无户(籍)”现象相对普遍的是( )

A.黑龙江省 B.浙江省

C.安徽省 D.四川省

[2024·广东梅州月考]中国大量的流动人口,在首次流动后长期处于在城乡或城市间循环流动的非永久性迁移状态。研究发现人口首次流动后的10年内将发生第二次流动,且两次流动的特征不同。下表示意2017年全国流动人口抽样统计中首次和再次流动排名前列的城市。据此完成5~6题。

首次出度城市 首次入度 (再次出度)城市 再次入度城市

1.重庆市 1.深圳市 1.上海市

2.(安徽)阜阳市 2.广州市 2.北京市

3.(河南)周口市 3.东莞市 3.天津市

4.(湖南)邵阳市 4.北京市 4.苏州市

… …

8.(四川)南充市 8.温州市 8.无锡市

注:不含港澳台数据;首次入度城市是指在首次人口流动中人口流入的城市。

5.据表推断,影响我国人口流动的最主要因素是( )

A.经济因素

B.政治因素

C.自然灾害

D.社会因素

6.据表分析,我国人口首次流动和再次流动呈现出来的特征是( )

A.首次流动以西部地区人口流出为主

B.首次流动以跨省的长距离流动为主

C.再次流动珠三角地区的吸引力增强

D.再次流动流入地均为省会或直辖市

[2024·四川南充期中]高技能人才是指具有一定技术,从事专业职业的人员,是提升地区创新能力、促进地区高质量发展的必要保障。下图反映2000—2015年我国部分省级行政区高技能人才迁移率(净迁移量与迁移总量的比值)。据此完成7~8题。

7.影响内蒙古、重庆、新疆等西部省级行政区高技能人才迁移率发生变化的主要因素是( )

A.能源 B.交通

C.环境 D.经济

8.近年来,高技能人才迁移呈分散趋势,表明( )

①东部地区高科技企业增多 ②中西部地区生活成本增加 ③区域间协调发展程度提高 ④区域公共服务均等化增强

A.①② B.①③

C.③④ D.②④

9.[2024·安徽芜湖期中]阅读图文材料,完成下列要求。

随着我国经济的快速发展,物质生活需求逐步得到满足,人们更加注重精神生活需求的满足,文化消费在消费结构中所占的比重越来越大,这势必会带来新一轮的人口迁移。图1为1983—2016年我国城市人口流入图,图2示意现代化不同阶段的人口迁移模式。

图1

图2

(1)根据图1推测未来人口主要迁入的城市类型,并分析该种现象产生的原因。

(2)图2中的人口迁移模式有开拓式迁移模式、乡村向城市迁移模式、城市间迁移模式,请分别判断①②③人口迁移模式。

(3)指出现代化阶段1—4中,我国所处的阶段,并说出判断理由。

B组 关键能力提升练

[2024·山东滨州期末]内江位于成渝椭圆形城市群的中心位置(如图),区位条件优越,随着多条高速公路与铁路建成,内江逐步进入成都和重庆半小时都市圈范围。近10年来,随着区域经济的发展变化,内江城区出现人口流失现象,影响了内江经济可持续发展。据此完成10~11题。

10.内江城区人口外流的主要目的地是( )

A.长三角地区 B.珠三角地区

C.京津冀地区 D.成都与重庆

11.为有效减少人口流失的影响,内江市应重点采取的措施是( )

A.大力完善基础设施,提高交通通达度

B.立足本市矿产资源,发展相关产业

C.主动对接大城市辐射,调整产业结构

D.积极开展生态治理,改善人居环境

[2024·海南儋州期中]根据住房产权是否清晰,可以将居住空间分为正规居住空间和非正规居住空间(如“城中村”)。深圳作为沿海经济活跃的一线城市,正规与非正规居住空间并存,不同居住空间之间的人口迁移频繁。下表示意深圳四种人口空间迁移模式样本均值比较(注:平均租金变化=迁移后租金-迁移前租金;交通可达性变化为正表示迁移后交通便捷程度提高,为负则表示下降,数值大小表示交通便捷程度的变化程度;教育可达性变化是衡量上下学通勤便捷程度的指标;综合区位变化表示迁移的空间方向,为正则说明向市中心方向迁移,为负则说明向市中心反方向迁移)。据此完成12~13题。

迁移模式 平均租 金变化 /(元·m2) 交通可 达性变 化/m 教育可 达性变 化/m 综合区 位变化 /m 平均年 龄/岁

①类迁移 -1.2 88 14 560 35.1

②类迁移 -38.1 319 -81 2 328 33.3

③类迁移 -0.3 154 5 620 32.8

④类迁移 36.3 -85 103 -1 170 33.7

12.深圳优化住房政策,增加④类迁移的原因是( )

A.缓解交通压力 B.推动城镇化发展

C.减小人口密度 D.稳定流动人口

13.推测④类迁移主要是为了( )

A.节省开支 B.孩子上学

C.方便上下班 D.改善居住环境

[2024·天津宝坻期末]近年来,我国乡村聚落空间分布发生了明显变化。下图为江南丘陵某区域四种乡村聚落空间演化模式示意图。据此完成14~15题。

14.模式Ⅰ中乡村聚落迁移的主要目的是( )

A.提高城镇化水平 B.保护环境敏感区域

C.促进劳动力就业 D.增强功能区竞争力

15.反映乡村聚落空间演化过程从受自然要素影响转向受经济社会要素影响的模式是( )

A.Ⅰ B.Ⅱ

C.Ⅲ D.Ⅳ

16.[2024·湖南郴州期中]阅读图文材料,完成下列要求。

实践表明人口迁移不是一蹴而就的,迁移者通常要经历多次地点的变更才能最终稳定下来;在第一次迁移后,迁移者要么继续居留在迁入地,要么继续迁移(主要包括返乡和再迁移)。某研究机构统计了某年全国多个省市的劳动力人口迁移状况。下图表示迁移者在不同等级城市的居留比例和居留意愿。

(1)与大城市相比,指出超大城市迁入人口的居留意愿和居留比例的差异,并说明原因。

(2)某超大城市拟提高迁移者的居留比例,指出你是否赞成并说明可行性措施或不可行理由。

(3)农民工选择返乡对个人、家庭和农村都会产生有利影响,请选择其中一个对象(个人、家庭、农村)加以说明。

第1课时 人口迁移及影响人口迁移的因素

1.A 2.C 解析 第1题,据图分析,东部地区占比1982—2005年上升,2005年之后下降,A正确。中部地区占比是先下降后上升,西部地区占比是先上升后下降再上升,B错误。全国流动人口总量截至2015年先增加后减少,C错误。全国流动人口增长率截至2015年并未持续增加,D错误。故选A。第2题,三大区域人口流动趋势和交通条件改善关系不大,主要是东部地区就业机会多,对流动人口具有持续吸引力引起的,A错误,C正确。各地户籍政策放开,会促进人口流动,但不一定向大城市集中,主要是向东部地区集中,B错误。2014年后流动人口数量减少,应该和中西部地区经济发展有关,中西部地区经济发展,就业机会增加,人口不必远距离流动到东部,中西部对流动人口吸引力增强,D错误。故选C。

3.C 4.B 解析 第3题,我国经济快速发展,使大量人员外出务工,而我国严格的户籍管理制度,导致务工人员难以在务工地落户,造成“人户分离”,②④正确;旧城的危房改造、教育水平的区域差异对“人户分离”现象产生的影响相对较小,①③错误。所以选C。第4题,“有户(籍)无人”应该为外出务工人员户籍在当地,人不在当地的现象,安徽省、四川省以及黑龙江省经济发展水平相对较低,外出务工人口多,“有户(籍)无人”现象比较普遍,A、C、D错误;浙江省经济发展水平高,常住人口远多于户籍人口,“有人无户(籍)”现象相对普遍,B正确。所以选B。

5.A 6.B 解析 第5题,据表可知,我国人口流动的主要方向是从中西部地区流向东部地区,从内陆地区流向沿海地区,这些地区之间的主要差别是经济发展水平,因此影响我国人口流动的最主要因素是经济因素,A正确;政治因素、自然灾害、社会因素对我国人口流动的影响较小,B、C、D错误。所以选A。第6题,首次流动以中西部地区人口流出为主,A错误;首次流动以跨省的长距离流动为主,B正确;再次流动珠三角地区(深圳、广州、东莞)的吸引力减弱,C错误;再次流动流入地既有上海、北京、天津等直辖市,也有苏州、无锡等非直辖市和非省会,D错误。所以选B。

7.D 8.C 解析 第7题,人才迁移主要受到经济、政策等因素的影响,内蒙古、重庆、新疆等西部省级行政区由迁出地转为迁入地的主要因素是经济因素,为了吸引高技能人才,为其提供经济支持,如丰厚的薪资报酬等,D正确;能源、交通、环境对吸引高技能人才影响较小,A、B、C错误。故选D。第8题,近年来,高技能人才迁移呈分散趋势,说明中西部高科技企业增多,使得高技术人才迁入重庆、新疆等省级行政区,①错误;高技能人才迁移呈分散趋势,无法推断出中西部地区生活成本增加,②错误;区域协调发展程度提高,区域公共服务均等化增强,有利于高技术人才在区域间流动,③④正确。故选C。

9.答案 (1)未来人口迁入的城市主要为一线和二线城市。原因:未来社会经济发展的主要推动力为高新技术产业和服务业,一线、二线城市产业结构以第三产业为主,基础设施完善,就业机会多、收入高,吸引力较强,吸引人口迁入。

(2)①为城市间迁移模式,②为乡村向城市迁移模式,③为开拓式迁移模式。

(3)处于阶段3。理由:我国城市系统较为完善,此阶段开拓式人口迁移比例降低;随着经济发展,城市面积在扩大,乡村演变为城市,乡村人口向城市迁移;随着科技的发展,大城市凝聚力增强,人口逐渐由中小城市迁往大城市,城市间迁移模式占优势。

解析 第(1)题,读图1并结合材料信息可知,相较于三线、四线城市,一线、二线城市社会经济发展更加迅速,未来其产业结构以第三产业为主,基础设施完善,其社会经济发展的主要推动力为高新技术产业和服务业,就业机会更多、收入更高,更容易满足人们的精神生活需求和文化消费需求,更能吸引人口迁入。所以未来人口迁入的城市类型还是一线和二线城市(读图1,从2001年以后,一线、二线城市流入人口快速减少,三线城市流入人口小幅度减少,四线城市流入的人口大幅度增加,但是人口主要迁入的城市类型仍是一线和二线城市)。第(2)题,读图2并结合相关信息可知,地区间经济发展水平的差别是人口迁移的最主要原因。地理学家把人口迁移与现代化联系起来,阐述了人口迁移转折的理论,即随着现代化发展,人口迁移可分为三种模式:开拓式迁移模式(与土地扩张相伴的人口迁移)、乡村向城市迁移模式和城市间迁移模式。读图2,与土地扩张有关的人口迁移应是人类社会早期的迁移;乡村向城市的人口迁移应是城镇化过程中的人口迁移;城市间人口迁移应是城镇化后期的人口迁移。所以,①为城市间迁移模式,②为乡村向城市迁移模式,③为开拓式迁移模式。第(3)题,读图2并结合上题分析、所学知识可知,现代化阶段1—4中,我国所处的阶段为阶段3。读图2可知,阶段3开拓式迁移比例降低,城市间迁移比例上升并超过乡村向城市迁移比例。随着我国经济的快速发展,我国城市系统较为完善,开拓式迁移(与土地扩张相伴的人口迁移)比例降低;随着我国经济的快速发展,城市面积在扩大,乡村演变为城市,乡村人口向城市迁移;随着科技的发展,大城市凝聚力增强,人口逐渐由中小城市迁往大城市,城市间迁移模式占优势即城市间迁移比例上升并超过乡村向城市迁移比例。

10.D 11.C 解析 第10题,成都和重庆经济较为发达,收入水平较高,同时内江地处成都和重庆半小时都市圈范围内,内江城区人口主要流向成都和重庆,而非长三角、珠三角、京津冀地区,故选D。第11题,减少当地人口外流的关键在于产业的发展,内江市应结合其地理位置优势,主动对接大城市辐射,调整产业结构,发展经济,增加就业岗位,减少人口外流,C正确。大力完善交通等基础设施并不能有效减少人口流失,A错。材料并无信息表明内江市矿产资源丰富,B错。当地人口外流并非因为当地生态环境恶劣,所以开展生态治理,改善人居环境,并不能有效减少人口流失,D错。故选C。

12.D 13.B 解析 第12题,将深圳四种人口空间迁移模式样本均值进行比较可知,④类迁移平均租金变化为正值,且平均租金增加最大,反映④类迁移人口经济收入较高。结合材料信息可知,④类迁移人口经济收入高,会选择正规居住空间(租金较高)。不同居住空间之间的人口迁移频繁,深圳经济活跃,吸引人口持续流入,产生较大的住房需求,供给不足引发房价和租金大涨,影响了很多人的生活幸福感,导致不同居住空间之间的人口迁移频繁,④类迁移代表非正规居住空间向正规居住空间转变,深圳优化住房政策,可以稳定来深流动人口,D正确。缓解交通压力,应优化道路交通政策,A错误。推动城镇化发展是增加④类迁移的结果,而不是原因,B错误。增加④类迁移会增加人口密度,C错误。故选D。第13题,④类迁移平均租金变化为正值,且平均租金增加最大,A错误。④类迁移教育可达性变化为正值,表示上下学通勤便捷程度提升,B正确。④类迁移交通可达性变化为负值,表示迁移后交通便捷程度下降,C错误。综合区位变化为负值,说明向市中心反方向迁移,居住环境并不一定得到改善,D错误。故选B。

14.B 15.D 解析 第14题,模式Ⅰ中乡村聚落迁移的方向为从生态功能区向经济功能区迁移,可知其主要目的是保护环境敏感区域的生态环境,B正确;评价城镇化水平的一个重要指标就是城镇人口占总人口的比重,据图无法判断模式Ⅰ城镇化水平的变化,A错误;乡村聚落从生态功能区迁移到经济功能区是所有人群的迁移,促进劳动力就业说法有些片面,C错误;增强功能区竞争力应该采取完善当地基础设施、优化产业布局等措施,单纯的聚落迁移无法增强功能区竞争力,D错误。故选B。第15题,模式Ⅳ中,聚落从靠近河流向靠近公路迁移,可反映乡村聚落空间演化过程从受自然要素影响转向受经济社会要素影响,D正确;模式Ⅰ从生态功能区迁移至经济功能区无法看出乡村聚落空间演化过程从受自然要素影响向受经济社会要素影响转变,A错误;模式Ⅱ乡村聚落从山地迁移至丘陵然后又迁移至平原,只体现了受自然要素的影响,B错误;模式Ⅲ中,小的乡村聚落向大的乡村聚落迁移,没有明确反映影响要素的转变,C错误。故选D。

16.答案 (1)超大城市迁入人口的居留意愿大,居留比例低。超大城市平均收入水平普遍较高,城市就业吸引力大,发展前景占优势,公共服务水平高,生活质量更高;超大城市生活成本高(房租高),就业学历要求高,落户名额限制大。

(2)赞成。提高城市住房中政府公租房、廉租房和保障性住房的比例,并增加流动人口获得保障性住房的机会;对流动人口进行技能培训、继续教育;为流动人口提供就业信息服务,改善工作环境;放宽城市落户政策,促进家庭式迁移模式。

不赞成。城市公共服务能力有限,对外来人口无法均等化;超大城市生活成本较高(房租、交通等);对就业人员的年龄、学历要求较高;外来人口无法完全融入,归属感不足;流动人口从事的工作报酬低、稳定性差。

(3)对个人:家乡有住房等,降低生活成本,生活压力小;开拓了视野,增长了见识,更新了观念,积累了资金,返乡更易获得成功,更容易获得归属感和成就感。

(对家庭:有利于家庭和谐稳定,大大减轻空巢老人的生产生活负担,留守儿童的学习生活有了规律和保障,避免了亲人的孤单。

对农村:增加了劳动力,返乡农民工带回了资金、技术、观念和经验,使农业队伍得到进一步的壮大和优化,给农村经济发展注入活力,也带来了农村第二、第三产业发展的机遇。)

解析 第(1)题,从图中可看出,超大城市的居留比例较低,居留意愿较大。居留意愿是外来流动人口的心理预期,主要由超大城市与迁移者家乡巨大的经济、社会差异造成,即超大城市平均收入水平普遍较高,城市就业吸引力大,发展前景占优势,公共服务水平高,生活质量更高,这些条件对外来流动人口吸引力大,让其愿意永久居留。但是由于超大城市相对较大的人口压力,现实中出现了较大的居留困难,主要表现在超大城市生活成本高(房租高),就业学历要求高,落户名额限制大,这些条件导致居留比例较低。第(2)题,无论回答赞成还是不赞成皆可,但是论据必须符合论点。如果赞成,强调超大城市能够大量容纳流动人口并使其成为户籍人口,住房等生活成本高成为外来人口无法在城市长时间居留的重要原因,通过提高城市住房中政府公租房、廉租房和保障性住房的比例,并增加流动人口获得保障性住房的机会可以降低住房成本;外来人口很大一部分学历层次较低、年龄较大,就业难度较大,对流动人口进行技能培训、继续教育,为流动人口提供就业信息服务,改善工作环境,提供就业机会;外来人口往往孤身一人到城市打工,无法照顾家庭,放宽城市落户政策,促进家庭式迁移模式。这些改变会使居留比例提高。如果不赞成,主要从超大城市发展不充分,还无法容纳大量流动人口角度考虑,首先是城市基础设施、社会福利承受力有限,城市公共服务能力有限,对外来人口无法均等化;超大城市生活成本较高(房租、交通等);对就业人员的年龄、学历要求较高;外来人口无法完全融入,归属感不足;超大城市的就业要求较高,流动人口从事的工作报酬低、稳定性差。这些情况造成居留比例难以提高。第(3)题,农民工的回乡对个人、家庭、农村发展有利。首先对于个人而言,家乡有住房等,降低生活成本,生活压力小;农民工在外开拓了视野,增长了见识,更新了观念,积累了资金,返乡更易获得成功,更容易获得归属感和成就感;其次对于家庭而言,主要是对老人、小孩、夫妻等的照顾,有利于家庭和谐稳定,大大减轻留守老人的生产生活负担,留守儿童的学习生活有了规律和保障,避免了亲人的孤单;对农村而言,返乡农民工带来了大量劳动力和发展机遇,带回了资金、技术、观念和经验,使农业队伍得到进一步的壮大和优化,给农村经济发展注入活力,也带来了农村第二、第三产业发展的机遇。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少