第一章 人口 第二节 第2课时 人口迁移的时空特点--2025人教版地理必修第二册同步练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第一章 人口 第二节 第2课时 人口迁移的时空特点--2025人教版地理必修第二册同步练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 619.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-04-14 15:35:01 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2025人教版地理必修第二册

第二节 人口迁移

第2课时 人口迁移的时空特点

A组 必备知识基础练

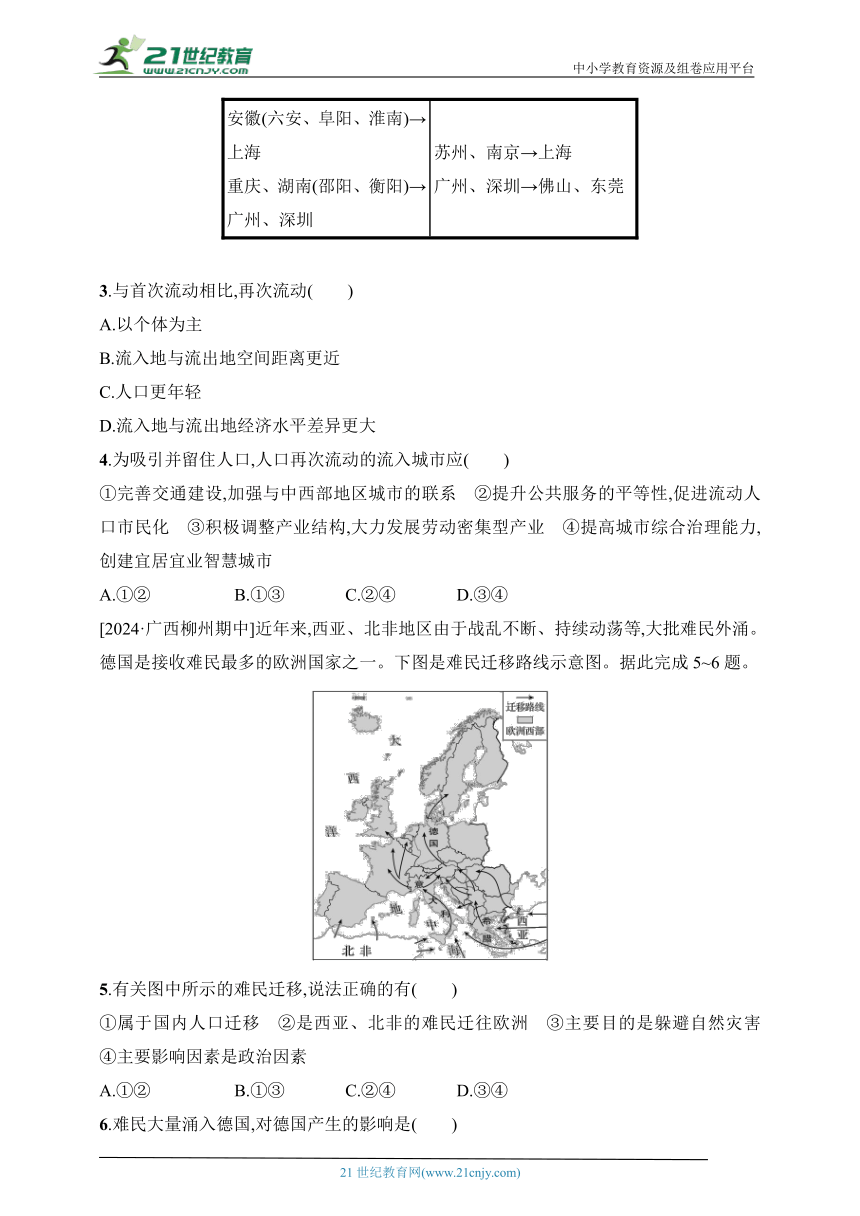

[2024·山东德州期末]20世纪90年代以来,西部地区一直是我国省际人口迁移的主要迁出地,但近年来人口迁往东部地区的速度有所放缓,且区域内部人口迁移状况出现分化。下图示意2015—2020年西部地区各省级行政区人口迁移情况。据此完成1~2题。

1.据图可判断,2015—2020年( )

A.甘肃的人口以迁入为主

B.新疆比四川的迁入人数多

C.贵州人口净迁移率最低

D.内蒙古人口总量几乎不变

2.近年来,西部地区人口迁出总体放缓,说明西部地区( )

A.经济发展水平超过东部

B.人口老龄化比东部严重

C.户籍政策限制人口流动

D.产业发展吸引人口回流

[2024·河南洛阳期中]研究表明,我国人口迁移具有多次流动的特征。下表反映2017年我国人口流动抽样调查中流动频次最高的人口流向及特征。据此完成3~4题。

首次流动 再次流动(距首次 流动10年内)

个体流动占75.81%;家庭流动占24.19% 个体流动占25.68%;家庭流动占74.32%

安徽(六安、阜阳、淮南)→上海 重庆、湖南(邵阳、衡阳)→广州、深圳 苏州、南京→上海 广州、深圳→佛山、东莞

3.与首次流动相比,再次流动( )

A.以个体为主

B.流入地与流出地空间距离更近

C.人口更年轻

D.流入地与流出地经济水平差异更大

4.为吸引并留住人口,人口再次流动的流入城市应( )

①完善交通建设,加强与中西部地区城市的联系 ②提升公共服务的平等性,促进流动人口市民化 ③积极调整产业结构,大力发展劳动密集型产业 ④提高城市综合治理能力,创建宜居宜业智慧城市

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

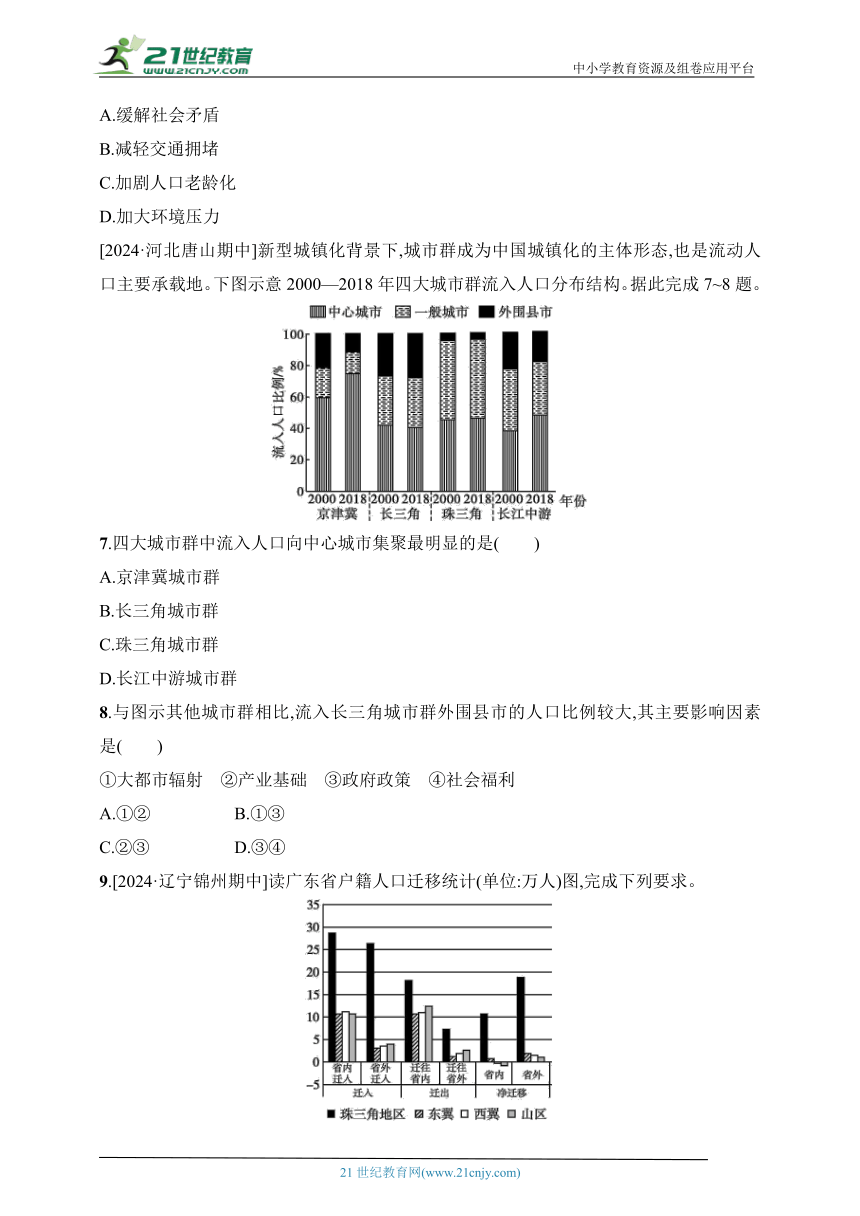

[2024·广西柳州期中]近年来,西亚、北非地区由于战乱不断、持续动荡等,大批难民外涌。德国是接收难民最多的欧洲国家之一。下图是难民迁移路线示意图。据此完成5~6题。

5.有关图中所示的难民迁移,说法正确的有( )

①属于国内人口迁移 ②是西亚、北非的难民迁往欧洲 ③主要目的是躲避自然灾害 ④主要影响因素是政治因素

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.难民大量涌入德国,对德国产生的影响是( )

A.缓解社会矛盾

B.减轻交通拥堵

C.加剧人口老龄化

D.加大环境压力

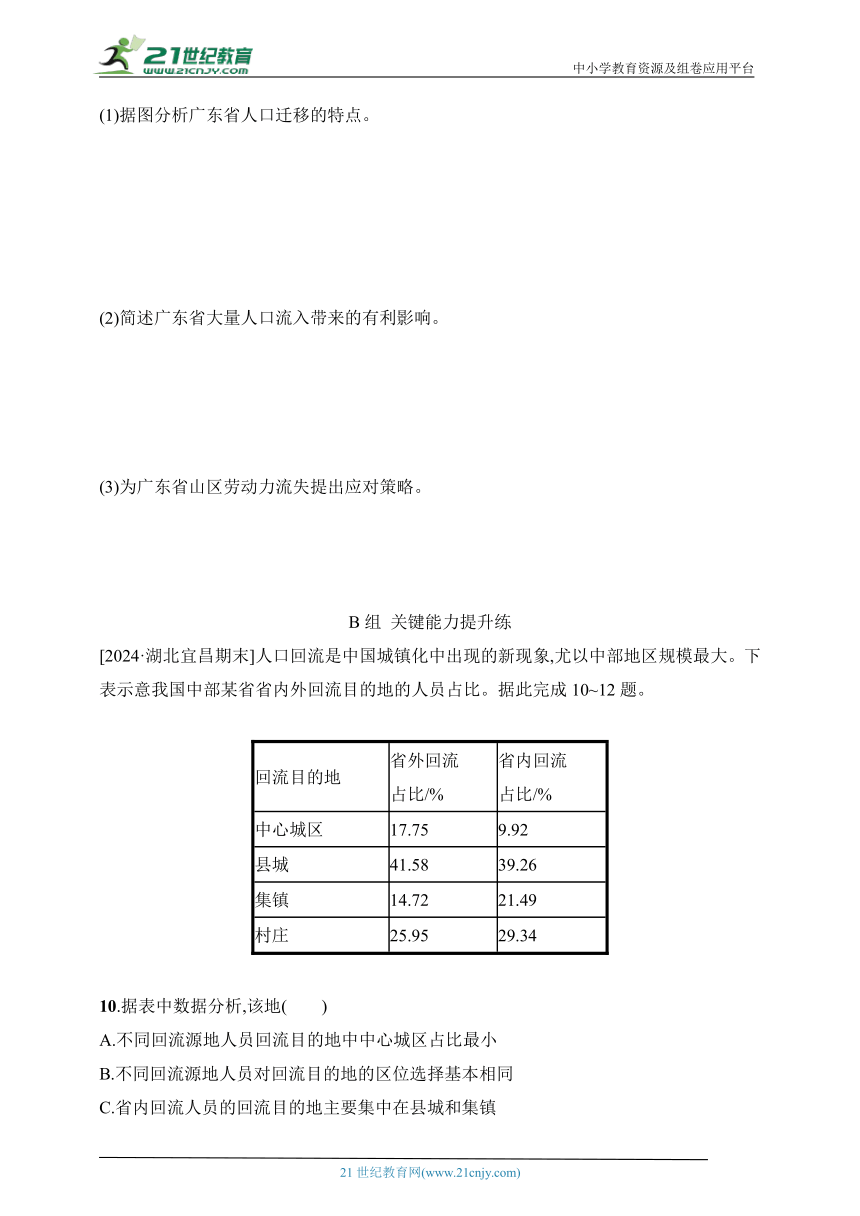

[2024·河北唐山期中]新型城镇化背景下,城市群成为中国城镇化的主体形态,也是流动人口主要承载地。下图示意2000—2018年四大城市群流入人口分布结构。据此完成7~8题。

7.四大城市群中流入人口向中心城市集聚最明显的是( )

A.京津冀城市群

B.长三角城市群

C.珠三角城市群

D.长江中游城市群

8.与图示其他城市群相比,流入长三角城市群外围县市的人口比例较大,其主要影响因素是( )

①大都市辐射 ②产业基础 ③政府政策 ④社会福利

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

9.[2024·辽宁锦州期中]读广东省户籍人口迁移统计(单位:万人)图,完成下列要求。

(1)据图分析广东省人口迁移的特点。

(2)简述广东省大量人口流入带来的有利影响。

(3)为广东省山区劳动力流失提出应对策略。

B组 关键能力提升练

[2024·湖北宜昌期末]人口回流是中国城镇化中出现的新现象,尤以中部地区规模最大。下表示意我国中部某省省内外回流目的地的人员占比。据此完成10~12题。

回流目的地 省外回流 占比/% 省内回流 占比/%

中心城区 17.75 9.92

县城 41.58 39.26

集镇 14.72 21.49

村庄 25.95 29.34

10.据表中数据分析,该地( )

A.不同回流源地人员回流目的地中中心城区占比最小

B.不同回流源地人员对回流目的地的区位选择基本相同

C.省内回流人员的回流目的地主要集中在县城和集镇

D.省外回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄

11.吸引农民工回流务工的主导因素是( )

A.交通 B.教育

C.经济 D.政策

12.为促进中部地区农民工源地城镇化的可持续发展,下列措施最可行的是( )

A.鼓励农民回村务农

B.完善集镇基础设施

C.降低中心城区房价

D.积极承接产业转移

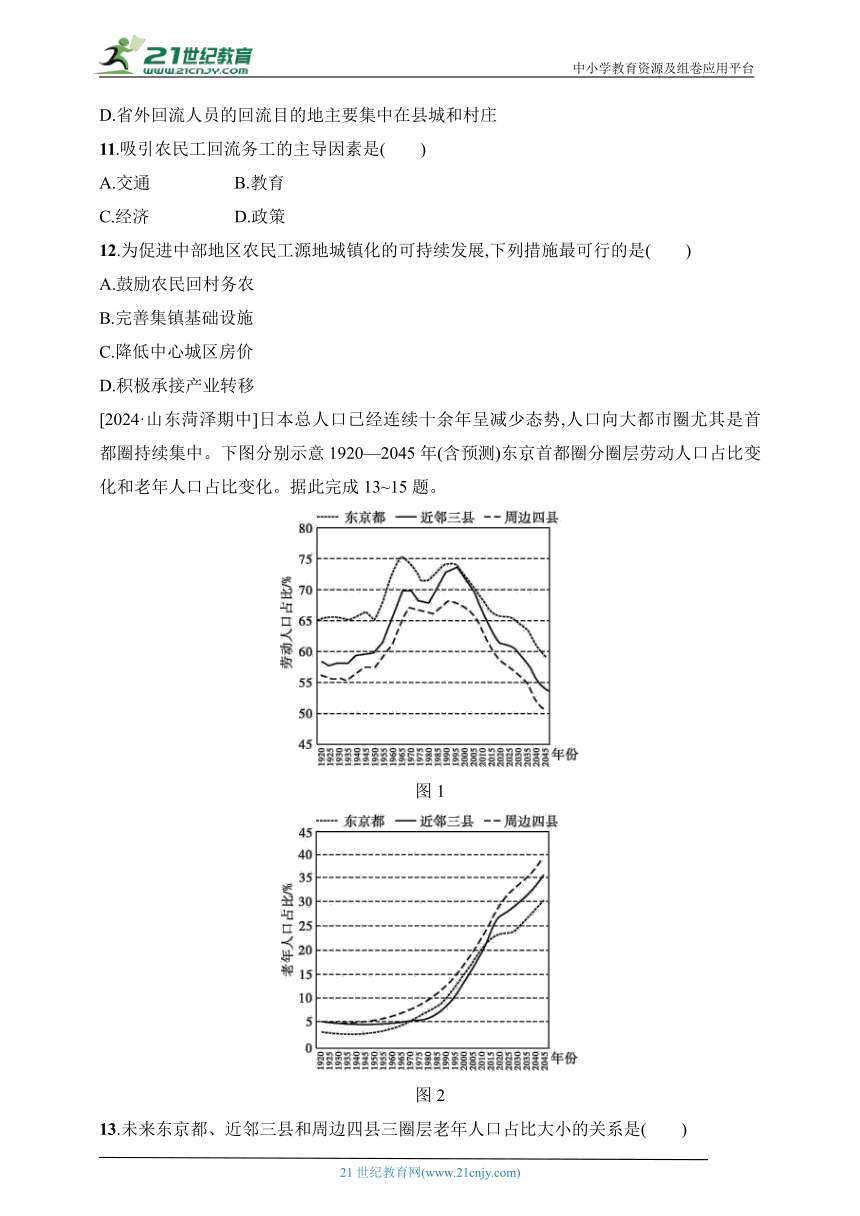

[2024·山东菏泽期中]日本总人口已经连续十余年呈减少态势,人口向大都市圈尤其是首都圈持续集中。下图分别示意1920—2045年(含预测)东京首都圈分圈层劳动人口占比变化和老年人口占比变化。据此完成13~15题。

图1

图2

13.未来东京都、近邻三县和周边四县三圈层老年人口占比大小的关系是( )

A.近邻三县>周边四县>东京都

B.周边四县>近邻三县>东京都

C.周边四县>东京都>近邻三县

D.东京都>近邻三县>周边四县

14.人口向首都圈持续集中的主要影响因素是( )

A.自然环境 B.社会文化

C.地理位置 D.政治经济

15.2020年后首都圈各圈层劳动人口占比均下降的根源是( )

A.产业化和城镇化

B.年轻人婚恋生育观的改变

C.少子化和长寿化

D.完善的养老医疗保险体系

16.[2024·安徽芜湖期中]阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 国家统计局发布的《2019年农民工监测调查报告》显示,2019年我国农民工总量达29 077万人,其中外出农民工17 425万人。在全部农民工中,未上过学的占1%,小学文化程度占15.3%,初中文化程度占56%,高中文化程度占16.6%,大专及以上文化程度占11.1%。大规模的农村人口外流,尤其是大量的青壮年劳动力外流,导致以农村社会主体老弱化、村庄建设用地空废化等为主要特征的“乡村病”日趋严峻,一些村落逐渐走向衰败甚至消亡,给乡村社会经济可持续发展带来了巨大挑战。

材料二 下图示意1978—2017年我国农村人口变化,其中农村人口外流率=农村户籍人口/农村常住人口×100%。

(1)概括我国农村人口外流的主要特点。

(2)从农村的角度,简析驱动农村人口大量外流的主要原因。

(3)简述农村人口大量外流对农村的消极影响。

第2课时 人口迁移的时空特点

1.C 2.D 解析 第2题,读图,依据人口净迁移率=迁入率-迁出率,可知贵州2015—2020年人口净迁移率最低,C正确;甘肃的人口迁出率大于人口的迁入率,人口以迁出为主,A错误;尽管新疆人口迁入率大于四川,但四川总人口远多于新疆,因此无法判断新疆比四川迁入人数多,B错误;一个区域人口总量的变化取决于人口自然增长状况和人口迁移状况,图示信息只反映内蒙古人口迁移状况,不能反映人口自然增长状况,D错误。故选C。第2题,结合所学知识可知,近年来,随着东部产业逐渐转移到西部,西部经济发展加快,就业岗位增多,吸引外迁人口回流,导致西部地区人口迁出总体放缓,D正确;目前西部经济发展水平低于东部,人口老龄化程度比东部轻,我国户籍政策并没有限制人口流动,A、B、C错误。故选D。

3.B 4.C 解析 第3题,读表可知,再次流动以家庭流动为主,A错误。再次流动流入地与流出地空间距离更近,B正确。首次流动以个体流动为主,再次流动以家庭流动为主,首次流动人口应更年轻,C错误。再次流动流入地与流出地经济水平差异更小,D错误。故选B。第4题,为吸引并留住人口,人口再次流动的流入城市应提升公共服务的平等性,促进流动人口市民化,②正确;提高城市综合治理能力,创建宜居宜业智慧城市,④正确;完善交通建设,加强与中西部地区城市的联系,不能使人口再次流动的流入城市留住人口,①错误;劳动密集型产业附加值低,大力发展劳动密集型产业,不利于城市发展,③错误。②④正确。故选C。

5.C 6.D 解析 第5题,图中所示的难民迁移,属于国际人口迁移,①错误;是西亚、北非的难民迁往欧洲,②正确;主要目的是躲避战乱,而不是躲避自然灾害,③错误;主要影响因素是政治因素,④正确。综上所述,C正确。第6题,难民大量涌入德国,加大了德国环境的压力,D正确;加剧了社会矛盾,加剧交通拥堵,涌入的难民各年龄人口都有,对德国人口老龄化影响不大,A、B、C错误。故选D。

7.A 8.A 解析 第7题,读图可知,四大城市群中京津冀城市群流入中心城市的人口比例最高,而且呈上升的趋势,故其流动人口向中心城市集聚最明显,A正确。第8题,经济因素是影响人口迁移(流动)的最主要因素。流入长三角城市群外围县市人口比例较大是由于上海大都市辐射作用的影响,外围县市发展较快,产业基础好,吸引大都市劳动密集型产业向外围县市转移,外围县市就业机会多,吸引外来人口流入,因此主要影响因素是大都市辐射和产业基础,①②正确。长三角城市群外围县市无明显的政府政策吸引,外围县市社会福利待遇不如大都市,③④错误。故选A。

9.答案 (1)人口由省外迁入省内,为人口净迁入;省内人口主要由东翼、西翼和山区迁入珠三角地区。

(2)带来大量劳动力;促进城镇化和城市经济发展;有利于加强与外界的交流,提升科技水平等;缓解老龄化问题。

(3)大力发展山区乡镇企业和第三产业,缩小区域经济差异;提供优惠政策,鼓励回乡创业;完善社会福利。

解析 第(1)题,从广东省户籍人口迁移统计图可以看到,人口净迁移部分省外迁入省内的数量较多,故人口主要由省外迁入省内,为人口净迁入;从省内人口流动情况来看,东翼、西翼和山区向珠三角地区迁入的数量较多,故省内人口主要由东翼、西翼和山区迁入珠三角地区。第(2)题,人口大量迁入,带来大量劳动力,为该地的经济发展提供人力支持;人口向城镇集中,促进城镇化水平上升,人口流入促进该地第三产业发展,促进城市经济发展;人口的流动,有利于加强与外界的交流,促进该地文化对外开放,利于人才的流动,提升科技水平;迁入人口以青壮年为主,可以缓解老龄化问题。第(3)题,目前影响山区人口迁出的主要因素仍为经济因素,加快山区的经济发展,促进山区乡镇企业和第三产业发展,缩小区域经济差异,能够有效地缓解人口的流失;提供优惠政策,鼓励有技术和经验的人员返乡创业;完善社会福利和各项保障制度,使人们能安居乐业。

10.D 11.C 12.D 解析 第10题,由材料可知,省外回流人员回流目的地中集镇的占比最小,A错误。不同回流源地人员对回流目的地的区位选择不同,省外回流人员对中心城区的选择多于集镇,而省内回流人员对中心城区的选择少于集镇,B错误。省内回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄,C错误。省外回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄,D正确。故选D。第11题,东部地区产业升级以及农民工源地经济发展促进了农民工回流,因此吸引农民工回流务工的主导因素是经济,C正确;交通、教育、政策不是主导因素,A、B、D错误。故选C。第12题,鼓励农民回村务农,会加剧农村地区的人地矛盾,不利于城镇化的可持续发展,A错误;完善集镇基础设施,会促进人口向集镇回流,促进集镇的城镇化进程,但不能满足农民就业的需求,城镇化不可持续发展,B错误;降低中心城区房价,不利于农民工源地城镇化的可持续发展,C错误;积极承接产业转移,可以就地解决农民回流的就业问题,促进城镇化的可持续发展,D正确。故选D。

13.B 14.D 15.C 解析 第13题,据图2分析可知,未来三圈层老年人口占比大小的关系是周边四县>近邻三县>东京都,B正确。第14题,人口向首都圈持续集中的主要影响因素是政治经济,东京作为政治中心,吸引力强大,经济实力雄厚,就业机会多,生活水平高,D正确。首都圈的自然环境与周边区域并无太大差异,A错误。社会文化、地理位置对人口迁移的影响较小,B、C错误。故选D。第15题,据图分析可知,2020年后首都圈各圈层劳动人口占比均下降,老年人口占比均上升,说明其根源是少子化和长寿化,老龄化导致全国的劳动力人口占比下降,C正确。产业化和城镇化不会导致劳动力占比下降,A错误。年轻人婚恋生育观早已慢慢改变,不是在2020年后改变的,B错误。完善的养老医疗保险体系是应对老龄化的措施,不会导致劳动力占比下降,D错误。故选C。

16.答案 (1)农村人口外流规模大;1978—1995年,农村人口外流率较低,1995—2014年,农村人口外流率快速升高,2014—2017年,农村人口外流率略有回落;农村外流人口中,外出农民工所占的比重大;农村外流人口的受教育程度普遍较低。

(2)农村人口增长快,土地资源压力大;经济落后,教育、医疗等社会服务水平低;农业受自然条件影响大,收入不稳定;非农就业机会少;公共基础设施不完善,人居环境较差;交通不便。

(3)空巢老人、留守儿童众多,社会问题严重;农村人口老龄化加快;农村劳动力短缺,加快农村衰落;村庄建设用地空废,土地资源浪费严重。

解析 第(1)题,农村人口外流的主要特点可从农村人口外流规模、外流率变化、受教育程度等角度回答。读图,由农村户籍人口与农村常住人口对比,可以看出,我国农村人口外流的规模大。从外流率变化来看,农村人口外流率在1978—1995年保持较低水平,在1995—2014年快速升高,2014—2017年略有回落。从受教育程度来看,农村外流人口中,外出农民工所占的比重大,受教育程度比较低。第(2)题,农村人口外流的原因可从农村的收入水平、教育医疗水平、环境、就业机会、公共基础设施、交通等方面分析。农村人口数量多,对土地的压力大,促使人口迁出;农村经济落后,教育、医疗等社会服务短缺;农业生产受自然条件影响大,自然灾害多,导致收入不稳定;农村以第一产业为主,非农就业机会少;娱乐、文化设施短缺,交通不便等,人们为了追求更高的收入以及更好的生活质量而从农村流向城市。第(3)题,人口大量外流对农村的消极影响可从农村人口年龄结构变化、留守儿童问题、农村空心化等方面分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2025人教版地理必修第二册

第二节 人口迁移

第2课时 人口迁移的时空特点

A组 必备知识基础练

[2024·山东德州期末]20世纪90年代以来,西部地区一直是我国省际人口迁移的主要迁出地,但近年来人口迁往东部地区的速度有所放缓,且区域内部人口迁移状况出现分化。下图示意2015—2020年西部地区各省级行政区人口迁移情况。据此完成1~2题。

1.据图可判断,2015—2020年( )

A.甘肃的人口以迁入为主

B.新疆比四川的迁入人数多

C.贵州人口净迁移率最低

D.内蒙古人口总量几乎不变

2.近年来,西部地区人口迁出总体放缓,说明西部地区( )

A.经济发展水平超过东部

B.人口老龄化比东部严重

C.户籍政策限制人口流动

D.产业发展吸引人口回流

[2024·河南洛阳期中]研究表明,我国人口迁移具有多次流动的特征。下表反映2017年我国人口流动抽样调查中流动频次最高的人口流向及特征。据此完成3~4题。

首次流动 再次流动(距首次 流动10年内)

个体流动占75.81%;家庭流动占24.19% 个体流动占25.68%;家庭流动占74.32%

安徽(六安、阜阳、淮南)→上海 重庆、湖南(邵阳、衡阳)→广州、深圳 苏州、南京→上海 广州、深圳→佛山、东莞

3.与首次流动相比,再次流动( )

A.以个体为主

B.流入地与流出地空间距离更近

C.人口更年轻

D.流入地与流出地经济水平差异更大

4.为吸引并留住人口,人口再次流动的流入城市应( )

①完善交通建设,加强与中西部地区城市的联系 ②提升公共服务的平等性,促进流动人口市民化 ③积极调整产业结构,大力发展劳动密集型产业 ④提高城市综合治理能力,创建宜居宜业智慧城市

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

[2024·广西柳州期中]近年来,西亚、北非地区由于战乱不断、持续动荡等,大批难民外涌。德国是接收难民最多的欧洲国家之一。下图是难民迁移路线示意图。据此完成5~6题。

5.有关图中所示的难民迁移,说法正确的有( )

①属于国内人口迁移 ②是西亚、北非的难民迁往欧洲 ③主要目的是躲避自然灾害 ④主要影响因素是政治因素

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

6.难民大量涌入德国,对德国产生的影响是( )

A.缓解社会矛盾

B.减轻交通拥堵

C.加剧人口老龄化

D.加大环境压力

[2024·河北唐山期中]新型城镇化背景下,城市群成为中国城镇化的主体形态,也是流动人口主要承载地。下图示意2000—2018年四大城市群流入人口分布结构。据此完成7~8题。

7.四大城市群中流入人口向中心城市集聚最明显的是( )

A.京津冀城市群

B.长三角城市群

C.珠三角城市群

D.长江中游城市群

8.与图示其他城市群相比,流入长三角城市群外围县市的人口比例较大,其主要影响因素是( )

①大都市辐射 ②产业基础 ③政府政策 ④社会福利

A.①② B.①③

C.②③ D.③④

9.[2024·辽宁锦州期中]读广东省户籍人口迁移统计(单位:万人)图,完成下列要求。

(1)据图分析广东省人口迁移的特点。

(2)简述广东省大量人口流入带来的有利影响。

(3)为广东省山区劳动力流失提出应对策略。

B组 关键能力提升练

[2024·湖北宜昌期末]人口回流是中国城镇化中出现的新现象,尤以中部地区规模最大。下表示意我国中部某省省内外回流目的地的人员占比。据此完成10~12题。

回流目的地 省外回流 占比/% 省内回流 占比/%

中心城区 17.75 9.92

县城 41.58 39.26

集镇 14.72 21.49

村庄 25.95 29.34

10.据表中数据分析,该地( )

A.不同回流源地人员回流目的地中中心城区占比最小

B.不同回流源地人员对回流目的地的区位选择基本相同

C.省内回流人员的回流目的地主要集中在县城和集镇

D.省外回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄

11.吸引农民工回流务工的主导因素是( )

A.交通 B.教育

C.经济 D.政策

12.为促进中部地区农民工源地城镇化的可持续发展,下列措施最可行的是( )

A.鼓励农民回村务农

B.完善集镇基础设施

C.降低中心城区房价

D.积极承接产业转移

[2024·山东菏泽期中]日本总人口已经连续十余年呈减少态势,人口向大都市圈尤其是首都圈持续集中。下图分别示意1920—2045年(含预测)东京首都圈分圈层劳动人口占比变化和老年人口占比变化。据此完成13~15题。

图1

图2

13.未来东京都、近邻三县和周边四县三圈层老年人口占比大小的关系是( )

A.近邻三县>周边四县>东京都

B.周边四县>近邻三县>东京都

C.周边四县>东京都>近邻三县

D.东京都>近邻三县>周边四县

14.人口向首都圈持续集中的主要影响因素是( )

A.自然环境 B.社会文化

C.地理位置 D.政治经济

15.2020年后首都圈各圈层劳动人口占比均下降的根源是( )

A.产业化和城镇化

B.年轻人婚恋生育观的改变

C.少子化和长寿化

D.完善的养老医疗保险体系

16.[2024·安徽芜湖期中]阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 国家统计局发布的《2019年农民工监测调查报告》显示,2019年我国农民工总量达29 077万人,其中外出农民工17 425万人。在全部农民工中,未上过学的占1%,小学文化程度占15.3%,初中文化程度占56%,高中文化程度占16.6%,大专及以上文化程度占11.1%。大规模的农村人口外流,尤其是大量的青壮年劳动力外流,导致以农村社会主体老弱化、村庄建设用地空废化等为主要特征的“乡村病”日趋严峻,一些村落逐渐走向衰败甚至消亡,给乡村社会经济可持续发展带来了巨大挑战。

材料二 下图示意1978—2017年我国农村人口变化,其中农村人口外流率=农村户籍人口/农村常住人口×100%。

(1)概括我国农村人口外流的主要特点。

(2)从农村的角度,简析驱动农村人口大量外流的主要原因。

(3)简述农村人口大量外流对农村的消极影响。

第2课时 人口迁移的时空特点

1.C 2.D 解析 第2题,读图,依据人口净迁移率=迁入率-迁出率,可知贵州2015—2020年人口净迁移率最低,C正确;甘肃的人口迁出率大于人口的迁入率,人口以迁出为主,A错误;尽管新疆人口迁入率大于四川,但四川总人口远多于新疆,因此无法判断新疆比四川迁入人数多,B错误;一个区域人口总量的变化取决于人口自然增长状况和人口迁移状况,图示信息只反映内蒙古人口迁移状况,不能反映人口自然增长状况,D错误。故选C。第2题,结合所学知识可知,近年来,随着东部产业逐渐转移到西部,西部经济发展加快,就业岗位增多,吸引外迁人口回流,导致西部地区人口迁出总体放缓,D正确;目前西部经济发展水平低于东部,人口老龄化程度比东部轻,我国户籍政策并没有限制人口流动,A、B、C错误。故选D。

3.B 4.C 解析 第3题,读表可知,再次流动以家庭流动为主,A错误。再次流动流入地与流出地空间距离更近,B正确。首次流动以个体流动为主,再次流动以家庭流动为主,首次流动人口应更年轻,C错误。再次流动流入地与流出地经济水平差异更小,D错误。故选B。第4题,为吸引并留住人口,人口再次流动的流入城市应提升公共服务的平等性,促进流动人口市民化,②正确;提高城市综合治理能力,创建宜居宜业智慧城市,④正确;完善交通建设,加强与中西部地区城市的联系,不能使人口再次流动的流入城市留住人口,①错误;劳动密集型产业附加值低,大力发展劳动密集型产业,不利于城市发展,③错误。②④正确。故选C。

5.C 6.D 解析 第5题,图中所示的难民迁移,属于国际人口迁移,①错误;是西亚、北非的难民迁往欧洲,②正确;主要目的是躲避战乱,而不是躲避自然灾害,③错误;主要影响因素是政治因素,④正确。综上所述,C正确。第6题,难民大量涌入德国,加大了德国环境的压力,D正确;加剧了社会矛盾,加剧交通拥堵,涌入的难民各年龄人口都有,对德国人口老龄化影响不大,A、B、C错误。故选D。

7.A 8.A 解析 第7题,读图可知,四大城市群中京津冀城市群流入中心城市的人口比例最高,而且呈上升的趋势,故其流动人口向中心城市集聚最明显,A正确。第8题,经济因素是影响人口迁移(流动)的最主要因素。流入长三角城市群外围县市人口比例较大是由于上海大都市辐射作用的影响,外围县市发展较快,产业基础好,吸引大都市劳动密集型产业向外围县市转移,外围县市就业机会多,吸引外来人口流入,因此主要影响因素是大都市辐射和产业基础,①②正确。长三角城市群外围县市无明显的政府政策吸引,外围县市社会福利待遇不如大都市,③④错误。故选A。

9.答案 (1)人口由省外迁入省内,为人口净迁入;省内人口主要由东翼、西翼和山区迁入珠三角地区。

(2)带来大量劳动力;促进城镇化和城市经济发展;有利于加强与外界的交流,提升科技水平等;缓解老龄化问题。

(3)大力发展山区乡镇企业和第三产业,缩小区域经济差异;提供优惠政策,鼓励回乡创业;完善社会福利。

解析 第(1)题,从广东省户籍人口迁移统计图可以看到,人口净迁移部分省外迁入省内的数量较多,故人口主要由省外迁入省内,为人口净迁入;从省内人口流动情况来看,东翼、西翼和山区向珠三角地区迁入的数量较多,故省内人口主要由东翼、西翼和山区迁入珠三角地区。第(2)题,人口大量迁入,带来大量劳动力,为该地的经济发展提供人力支持;人口向城镇集中,促进城镇化水平上升,人口流入促进该地第三产业发展,促进城市经济发展;人口的流动,有利于加强与外界的交流,促进该地文化对外开放,利于人才的流动,提升科技水平;迁入人口以青壮年为主,可以缓解老龄化问题。第(3)题,目前影响山区人口迁出的主要因素仍为经济因素,加快山区的经济发展,促进山区乡镇企业和第三产业发展,缩小区域经济差异,能够有效地缓解人口的流失;提供优惠政策,鼓励有技术和经验的人员返乡创业;完善社会福利和各项保障制度,使人们能安居乐业。

10.D 11.C 12.D 解析 第10题,由材料可知,省外回流人员回流目的地中集镇的占比最小,A错误。不同回流源地人员对回流目的地的区位选择不同,省外回流人员对中心城区的选择多于集镇,而省内回流人员对中心城区的选择少于集镇,B错误。省内回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄,C错误。省外回流人员的回流目的地主要集中在县城和村庄,D正确。故选D。第11题,东部地区产业升级以及农民工源地经济发展促进了农民工回流,因此吸引农民工回流务工的主导因素是经济,C正确;交通、教育、政策不是主导因素,A、B、D错误。故选C。第12题,鼓励农民回村务农,会加剧农村地区的人地矛盾,不利于城镇化的可持续发展,A错误;完善集镇基础设施,会促进人口向集镇回流,促进集镇的城镇化进程,但不能满足农民就业的需求,城镇化不可持续发展,B错误;降低中心城区房价,不利于农民工源地城镇化的可持续发展,C错误;积极承接产业转移,可以就地解决农民回流的就业问题,促进城镇化的可持续发展,D正确。故选D。

13.B 14.D 15.C 解析 第13题,据图2分析可知,未来三圈层老年人口占比大小的关系是周边四县>近邻三县>东京都,B正确。第14题,人口向首都圈持续集中的主要影响因素是政治经济,东京作为政治中心,吸引力强大,经济实力雄厚,就业机会多,生活水平高,D正确。首都圈的自然环境与周边区域并无太大差异,A错误。社会文化、地理位置对人口迁移的影响较小,B、C错误。故选D。第15题,据图分析可知,2020年后首都圈各圈层劳动人口占比均下降,老年人口占比均上升,说明其根源是少子化和长寿化,老龄化导致全国的劳动力人口占比下降,C正确。产业化和城镇化不会导致劳动力占比下降,A错误。年轻人婚恋生育观早已慢慢改变,不是在2020年后改变的,B错误。完善的养老医疗保险体系是应对老龄化的措施,不会导致劳动力占比下降,D错误。故选C。

16.答案 (1)农村人口外流规模大;1978—1995年,农村人口外流率较低,1995—2014年,农村人口外流率快速升高,2014—2017年,农村人口外流率略有回落;农村外流人口中,外出农民工所占的比重大;农村外流人口的受教育程度普遍较低。

(2)农村人口增长快,土地资源压力大;经济落后,教育、医疗等社会服务水平低;农业受自然条件影响大,收入不稳定;非农就业机会少;公共基础设施不完善,人居环境较差;交通不便。

(3)空巢老人、留守儿童众多,社会问题严重;农村人口老龄化加快;农村劳动力短缺,加快农村衰落;村庄建设用地空废,土地资源浪费严重。

解析 第(1)题,农村人口外流的主要特点可从农村人口外流规模、外流率变化、受教育程度等角度回答。读图,由农村户籍人口与农村常住人口对比,可以看出,我国农村人口外流的规模大。从外流率变化来看,农村人口外流率在1978—1995年保持较低水平,在1995—2014年快速升高,2014—2017年略有回落。从受教育程度来看,农村外流人口中,外出农民工所占的比重大,受教育程度比较低。第(2)题,农村人口外流的原因可从农村的收入水平、教育医疗水平、环境、就业机会、公共基础设施、交通等方面分析。农村人口数量多,对土地的压力大,促使人口迁出;农村经济落后,教育、医疗等社会服务短缺;农业生产受自然条件影响大,自然灾害多,导致收入不稳定;农村以第一产业为主,非农就业机会少;娱乐、文化设施短缺,交通不便等,人们为了追求更高的收入以及更好的生活质量而从农村流向城市。第(3)题,人口大量外流对农村的消极影响可从农村人口年龄结构变化、留守儿童问题、农村空心化等方面分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少