统编版高一语文必修下册1.3《庖丁解牛》课件(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高一语文必修下册1.3《庖丁解牛》课件(共43张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 24.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 12:48:54 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

历史上的庄周:

这些故事分别是:

庄周梦蝶 鲲鹏图南 运斤成风

这些故事的作者就是:

庄子

庖

丁

解

牛

《庄子》

学习目标

1.理清字面语意,整体把握“解牛”的过程;

积累本文重点文言词汇句式。

4.挖掘“解牛之道”与“养生之道”的关联

3.理解“解牛”的寓意在于谈“养生”

2.通过品赏语言,欣赏庖丁解牛的技艺高超。

解牛之礼

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物。”

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

解题

古汉语中的一种人物称谓法

春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以 “职业+名”的方式。

师襄:就是名叫襄的乐师。

弈秋:就是名叫秋的围棋高手。

匠石:就是名叫石的匠人。

师旷:就是名叫旷的乐师。

优孟:就是名叫孟的优伶。

医和:就是名叫和的医生。

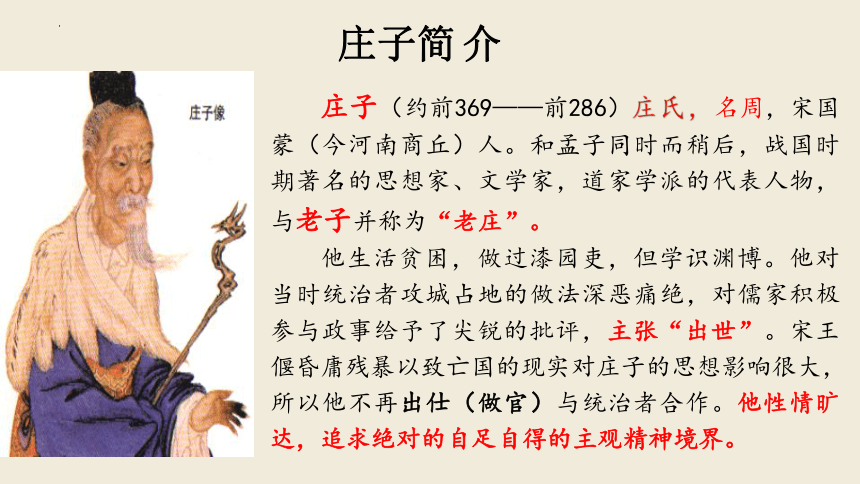

庄子(约前369——前286)庄氏,名周,宋国蒙(今河南商丘)人。和孟子同时而稍后,战国时期著名的思想家、文学家,道家学派的代表人物,与老子并称为“老庄”。

他生活贫困,做过漆园吏,但学识渊博。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。宋王偃昏庸残暴以致亡国的现实对庄子的思想影响很大,所以他不再出仕(做官)与统治者合作。他性情旷达,追求绝对的自足自得的主观精神境界。

庄子简介

庄子及《庄子》简介

《庄子》

《庄子》共33篇:

内篇(7)为庄周所作

外篇(15)

杂篇(11)

庄周门人和后学所作

养生主:指养生的主要关键。

《庄子》

《庄子》善于虚构,大多是寓言作品,“寓真于诞,寓实于玄(深奥、玄妙)”。想象奇妙,构思巧妙,意境开阔,描绘生动,善于用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,对后世文学有较大的影响。《庄子》被人称为“文学的哲学,哲学的文学”。与《老子》《周易》合称“三玄”。

据传,庄子曾隐居南华山,故唐玄宗天宝初,诏封庄周为南华真人,称其著书《庄子》为《南华真经》。

庄子的主要思想

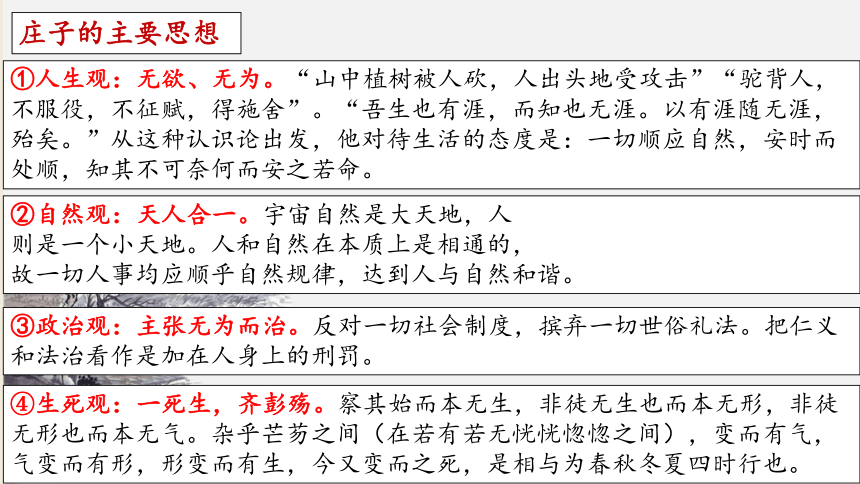

①人生观:无欲、无为。“山中植树被人砍,人出头地受攻击”“驼背人,不服役,不征赋,得施舍”。“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆矣。”从这种认识论出发,他对待生活的态度是:一切顺应自然,安时而处顺,知其不可奈何而安之若命。

②自然观:天人合一。宇宙自然是大天地,人

则是一个小天地。人和自然在本质上是相通的,

故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐。

③政治观:主张无为而治。反对一切社会制度,摈弃一切世俗礼法。把仁义和法治看作是加在人身上的刑罚。

④生死观:一死生,齐彭殇。察其始而本无生,非徒无生也而本无形,非徒无形也而本无气。杂乎芒芴之间(在若有若无恍恍惚惚之间),变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。

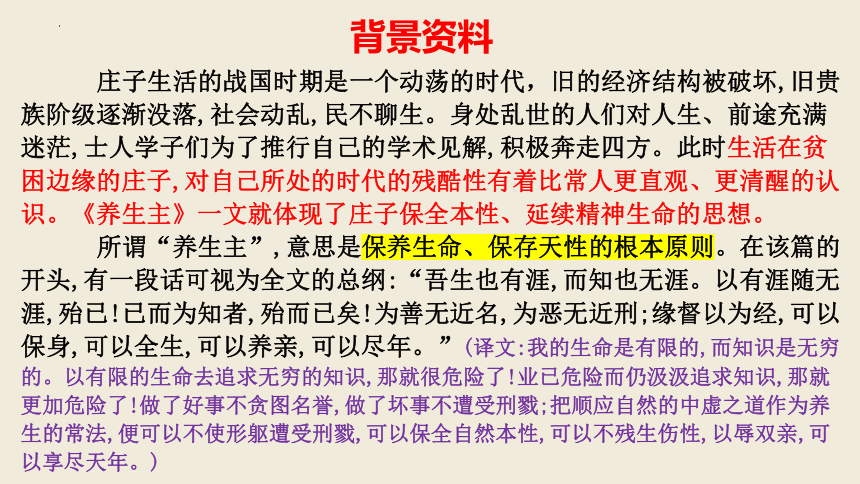

庄子生活的战国时期是一个动荡的时代,旧的经济结构被破坏,旧贵族阶级逐渐没落,社会动乱,民不聊生。身处乱世的人们对人生、前途充满迷茫,士人学子们为了推行自己的学术见解,积极奔走四方。此时生活在贫困边缘的庄子,对自己所处的时代的残酷性有着比常人更直观、更清醒的认识。《养生主》一文就体现了庄子保全本性、延续精神生命的思想。

所谓“养生主”,意思是保养生命、保存天性的根本原则。在该篇的开头,有一段话可视为全文的总纲:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!已而为知者,殆而已矣!为善无近名,为恶无近刑;缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”(译文:我的生命是有限的,而知识是无穷的。以有限的生命去追求无穷的知识,那就很危险了!业已危险而仍汲汲追求知识,那就更加危险了!做了好事不贪图名誉,做了坏事不遭受刑戮;把顺应自然的中虚之道作为养生的常法,便可以不使形躯遭受刑戮,可以保全自然本性,可以不残生伤性,以辱双亲,可以享尽天年。)

背景资料

注意读音:

踦yǐ(支撑,接触) 騞huō(象声词)

砉huā(象声词) 謋huò(象声词)

卻xì(同隙,空隙) 軱gū(大骨)

硎xíng(磨刀石) 窾kuǎn(空)

怵chù(害怕,恐惧) 间jiàn(间隙)

向 xiǎng 通“响” 盖 hé 通“盍”

课文结构分析

第一部分(第1段):描写庖丁解牛的一个场面,突出庖丁的技术高超。

第二部分(第2、3段):写庖丁技术之所以高超的原因。

第三部分(第4段):从故事引出养生之道。

庖丁解牛 庄子

1、描写庖丁解牛的一个场面,突出庖丁的技术高超。

庖丁为文惠君解牛。手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音:合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

译文:庖丁给梁惠王宰牛。手所接触的地方,肩膀所倚靠的地方,脚所踩的地方,膝盖所顶的地方,哗哗作响,进刀时豁豁地,没有不合音律的:合乎(汤时)《桑林》舞乐的节拍,又合乎(尧时)《经首》乐曲的节奏。

即梁惠王,战国时魏国国君

接触的地方

踩

抵住

砉砉作响

砉,拟声词,皮肉筋骨分离的声音。

向,同“响”

进刀时发出“騞”的声音

奏,进。騞,拟声词

合乎音律

合乎《桑林》舞乐的节拍

合乎《经首》乐曲的节奏

乃,又。会,节奏

xū

同“盍hé”,何,怎么

文惠君日:“善哉!技盖至此乎?”

译 文

梁惠王说:“嘻,好啊!(你解牛的)技术怎么竟会高超到这种程度啊?”

借文惠君的赞叹和提问,过渡下文。

思考探究

思考②:第二段中专门写文惠君话语的有何作用?

A.结构上:借文惠君的提问过渡到下文。

B.内容上:通过文惠君的赞叹,展现了庖丁技艺的高超。

庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也;进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

天道,自然的规律

超过技术了

进,超过。技,具体的操作技术

没有不是(完整的)牛的。意思是跟一般人所见的一样

未曾看到完整的牛了

我只用精神去和牛接触,而不用眼睛去看

遇,接触

感觉器官的作用停止了,而精神在活动

欲,精神活动

天理:指牛体的自然结构

击入大的()缝隙

引刀进入()空处

顺着牛体本来的结构

脉络相连和筋骨相结合的地方,不曾拿刀去尝试

大骨

更换

割肉

一般的厨师。族,众

断,指用刀砍断骨头

刚从磨刀石上磨出来。硎,磨刀石

批,击。卻,同“隙”,空隙

导,引导,这里指引刀进入。窾,空隙

技,应是“枝”字,指支脉。经,指经脉。肯,附在骨上的肉。繁,筋骨结合处

译 文

厨师放下刀回答说:“我所爱好的,是(事物的)规律,(已经)超过(一般的)技术了。开始我宰牛的时候,眼里所看到的没有不是牛的;三年以后,未曾见到整头的牛了。现在,我凭精神和牛接触,而不用眼睛去看,视觉停止了而精神在活动。依照于天然结构,击入牛体筋骨缝隙,顺着(骨节间的)空处进刀,依照牛体本来的构造,筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!技术好的厨师每年更换一把刀,割断筋肉;一般的厨师每月(就得)更换一把刀,砍断骨头。如今,我的刀(用了)十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃的锋利就像刚从磨刀石上磨出来的一样。

解牛之道 养生之道 喻体 喻体特点 本体

本体特点

刀

牛

解牛

“养生之道”: 体悟养生之道

文惠君听庖丁介绍之后,说自己懂得了“养生之道”,解牛之道和这种“养生之道”有什么联系

解牛之道 养生之道 喻体 喻体特点 本体 本体特点

刀

牛

解牛

“养生之道”:

十九年若新

批大郤:避开硬骨

依乎天理:按照生理规律

筋骨交错

导大窾:顺着空隙

保全、长生

关系错综复杂

顺应规律

避开尖锐矛盾

选更好走的路

人

社会

处世

在错综复杂的现实社会中,要像庖丁避开肯綮一样,来避开矛盾,游刃有余地在各种矛盾的缝隙中生存,像保护刀刃一样来保护自己。

彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,謋然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志;善刀而藏之。”

3、写庖丁技术之所以高超的原因。

那牛骨节间有空隙。间,空隙

没有厚度

宽绰的样子

(筋骨)交错聚结的地方

戒惧的样子

眼睛因为(筋骨交错聚结的地方)而凝视不动,动作也因此慢下来

轻

拟声词,迅速裂开的声音

散落,卸落

悠然自得,心满意足

这里指揩拭

译 文

那牛的骨节有间隙,而刀刃很薄;用很薄的(刀刃)插入有空隙的(骨节),宽宽绰绰地,对刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。虽然是这样,每当碰到(筋骨)交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,因为视力集中到一点,因此动作缓慢下来,动起刀来非常轻。豁啦一声,(牛的骨和肉一下子)解开了,就像泥土散落在地上一样。(我)提着刀站立起来,为此举目四望,为此志得意满,(然后)把刀擦抹干净,收藏起来。”

梁惠王说:“好啊!我听了厨师的这番话,懂得了养生的道理了。”

译 文

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,

得养生焉。”

指养生之道

从故事引出养生之道。

【探究题 】

【任务一】(理清思路)全文围绕“解牛”事件,阐述一个“道”字,由抽象到具体,条分缕析,环环相扣,讲道理说得晓畅透彻。梳理文章思路,结合原文完成下表。

【任务三】(学习比喻论证并领悟道理) 庖丁解牛之道与文惠君所说的养生之道有何关联 你从这个寓言故事中获得了怎样的启示或“人生之道”呢?(结合原文分析)

【拓展提升】儒家、道家对社会人生的看法有什么不同 结合《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》三篇文章的内容比较分析。

解牛场面(表现技艺高超) 动作:

响声:

庖丁谈解牛之道(亦即养生之道) 总说:

解牛的三个境界:

用刀结果及原因:

态度:

结果:

【任务二】(学习对比论证)文章是怎样通过对比突出庖丁解牛技艺之高的?

【探究题 】

【任务一】(理清思路)全文围绕“解牛”事件,阐述一个“道”字,由抽象到具体,条分缕析,环环相扣,讲道理说得晓畅透彻。梳理文章思路,结合原文完成下表。

解牛场面(表现技艺高超) 动作:

响声:

庖丁谈解牛之道(亦即养生之道) 总说:

解牛的三个境界:

用刀结果及原因:

态度:

结果:

探究“解牛之道”

庖丁解牛的逐步升级经历了哪几个阶段?

第三 境界 以神遇而不以自视,官知止而神欲行 依乎天理,因其固然 (游刃有余)

运用规律

第二 境界 (三年后)“未尝见全牛也”(目无全牛 ) 认识到内部结构

懂得规律

第一 境界 (三年内)始臣之解牛之时“所见无非全牛也” 仅看见外部结构

不懂规律

[清]王国维《人间词话》人生三境界说:

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。

臣之所好者,道也——不畏艰难,目标高远

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 。

三年之后、方今之时——坚定不移,孜孜以求

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

以神遇而不以目视——千锤百炼,终成正果

拓展补充

本段中庖丁将良庖、族庖和自己的用刀方法作了比较,说说这样写有什么作用?

探究题

“良庖岁更刀”

割

反衬。对比三者不同的用刀方法割、折、解,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调解牛要悟“道”、循“道”而行的重要,切忌不懂规律地固执莽撞,都是先果后因。

“族庖月更刀”

折

“臣之刀十九年”

解

“刃若新发于硎”

解牛场面 (表现技艺高超)

庖丁谈解牛之道(亦即养生之道)

总结

动作:手触 肩倚 足履 膝踦

响声:砉、騞;——莫不中音

所好者道也,进乎技也。

解牛的三个境界:所见无非全牛, 目无全牛,以神遇而不以目视。

虽技艺高超,却不掉以轻心。

用刀结果及原因:十九年,解牛数千,刀刃若新发;“以无厚入有间”。

解牛成功后怡然自得的神情。

舞蹈化

音乐化

总说

必由之路

关键

态度

结果

【任务二】(学习对比论证):课文是怎样通过对比突出庖丁解牛技艺之高的?

良庖岁更刀

割也

族庖月更刀

折也

臣之刀十九年

刀刃新发于硎

横向对比

纵向 始臣之解牛之时 所见无非全牛也

对比 三年之后 未尝见全牛也

方今之时 以神遇而不以目视

只有通过长期的解牛实践,才能获得解牛之“道”,即获得“解牛的规律”。

对比三者不同的用刀方法割、折、新,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调“道”之重要。

探究题

【探究题】

【任务三】(学习比喻论证并领悟道理) 庖丁解牛之道与文惠君所说的养生之道有何关联 你从这个寓言故事中获得了怎样的启示或“人生之道”呢?(结合原文分析)

品读第四自然段中文惠君的话,领会文章主旨。

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

探究题

【原文】

梁惠王说:“好啊!我听了庖丁的这番话,懂得了养生的道理了。

【译文】

文惠君听庖丁介绍后,说自己懂得了“养生之道”,解牛之道和这种“养生”之道有什么联系?你从这个寓言故事中获得了怎样的启示或“人生之道”呢?(结合原文分析)

探究题

解牛之道与养生之道具有相似性。庄子认为,人世间充满错综复杂的矛盾,人处于世间,应该像庖丁解牛那样,“依乎天理”“因其固然”“以无厚入有间”,像避开牛身上可能会使刀刃钝折之处一样,避开那些可能伤害自己的矛盾,顺应自然,游刃有余,这样才能达到保身、全生、尽年的目的。

(1)关联:具有相似性和可比性

(2)启示:①庖丁解牛之境界实在令人称道,但是这种境界并不是一日之功,而是他不断努力探索和刻苦实践的结果。因此我们要懂得实践出真知的道理,要反复实践,要不断积累经验,逐步认识和掌握事物的客观规律,从而达到“游刃有余”的境界。

②庖丁在解牛的过程中也会遇到一定的困难,但是遇到困难时,他谨慎小心、勇敢大胆地面对,最终克服困难。因此,遇到困难并不可怕,关键是我们要有一颗战胜困难的心。③庖丁成功解牛之后虽“为之踌躇满志”,但紧接着就“善刀而藏之”。我们在成功地做完某件事之后,感到心满意足的同时,也要注意收敛自己的锋芒,不要得意忘形。

除了“养生”以外,庖丁解牛之道还可以给我们哪些启示?

探究题

叶春雷:庄子是雄浑的,庄子也是妩媚的。庄子一会儿是大鹏,力拔山兮气盖世;一会儿是蝴蝶,留连戏蝶时时舞。庄子让当时的社会吃惊,更让后人吃惊。这个长着翅膀的怪物,滑过阴暗的宫廷,滑过君主的刀丛,竟然毫发无损。

余中云:庄子顺应自然、回归自然的本意,是要从沉沦的社会中拯救灵魂,寻求生命的尊严。

《庖丁论人生》

臣之所好者道也,进乎技矣

热爱本职,掌握规律

臣以神遇而不以目视

抓住本质,用心处事

依乎天理……因其固然

顺其自然,不强求

技经肯綮之未尝

避开锋芒,从长计议

以无厚入有间

以己之利攻彼之弊

每至于族……视为止,行为迟,动刀甚微

不莽撞,谨慎行事

善刀而藏之

收敛锋芒,低调做人

谨行

藏锋

依理

【探究题】

儒家、道家对社会人生的看法有什么不同 结合《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》三篇文章的内容比较分析。

【探究题】

儒家、道家对社会人生的看法有什么不同 结合《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》三篇文章的内容比较分析。

①对社会人生的态度不同。儒家强调“人为”,积极入世,主张用“礼”和“仁”来治理国家、规范社会,是努力进取、开拓新道路的征服者;道家强调“无为”,消极避世,认为现实社会错综复杂,个人的力量难以改变社会状况,个人应顺应自然,避开各种社会矛盾以“保身全生”,是自然法则的顺从者。

②对社会人生的追求不同。儒家追求的是建立一个以君主为核心、用道德和礼乐来治理的大同社会;道家则主张顺应天道,韬光养晦,强调避开锋芒和障碍,适应社会,而不是建立或改变社会。

③对人生价值的看法不同。儒家认为只有实现治国安邦的远大抱负才能证明自己的人生是有价值的,所以不管是孔子,还是孟子,都曾不幸之后并没有真正消沉,而是坚守节操,隐居避世,以山水自娱的一个重要原因。断游说各国君主,希望实现自己的抱负;道家主张每个人顾好自己,追求逍遥自由,不在社会中与他人对抗,要求人们低调行事。

庄周认为,人类社会充满着错综复杂的矛盾,要“不谴是非,以与世俗处”,寻求解脱,就须像庖丁解牛那样,找出规律,游刃有余,不受损伤,“牛虽多不以伤刃,物虽杂不以累心”,以求保身、全生、养亲、尽年,反映了没落阶级消极遁世的思想情绪。

拓展探究

有人认为庄子的养生之道是一种消极的人生哲学,你怎么看?

参考一:

庄子的哲学在一定意义上陶冶、培育和丰富了人的精神世界。它可教人们忘怀得失,摆脱利害。超脱种种庸俗无聊的现实计较和生活束缚,或高举远慕,或怡然自适,与活泼流动,盎然生意的大自然融为一片,从中获得生活的力量和生命的意趣,从而抚慰人们心灵的创伤和生活的苦难,这也正是中国历代士大夫知识分子在巨大的失败和不幸之后,并没有真正毁灭,而更多的是保存生命,坚持节操却隐逸循世以山水自娱,洁身自好的道理。

参考二:

我们把这个故事用在今天的生活中,如果我们人人做成这样一个庖丁,让我们的灵魂上有这样的一把可以永远锋利的刀子,让我们迷失在大千世界中的生活轨迹变成一头整牛,让我们总能看到那些缝隙,能够准确地解清它,而不必说去砍骨头,去背负担,大家不必是每天在唉声叹气中做出一副悲壮的姿态,让人生陨落很多价值,那么我们获得的会是人生的效率。

——于丹《庄子心得》

【课后检测 】

1.下列各句中,“于”字的意义和用法与例句相同的一项是( )例句:恢恢乎其于游刃必有余地矣A.是以十九年而刀刃若新发于硎B.虽然,每至于族C.于其身也,则耻师焉D.故内惑于郑袖,外欺于张仪

2.下列各组句子中,划线的词语的意义和用法相同的一组是( )A.庖丁为文惠君解牛 为之踌躇满志B.若如前为寿 若使烛之武见秦君C.臣以神遇而不以目视 以羊易之D.而刀刃若新发于硎 善刀而藏之

历史上的庄周:

这些故事分别是:

庄周梦蝶 鲲鹏图南 运斤成风

这些故事的作者就是:

庄子

庖

丁

解

牛

《庄子》

学习目标

1.理清字面语意,整体把握“解牛”的过程;

积累本文重点文言词汇句式。

4.挖掘“解牛之道”与“养生之道”的关联

3.理解“解牛”的寓意在于谈“养生”

2.通过品赏语言,欣赏庖丁解牛的技艺高超。

解牛之礼

《周礼》中专设有“庖人”一职,“庖人掌六畜、六兽、六禽,辨其名物。”

在先秦时期,牛是非常尊贵的祭品以及礼品,人们非常看重牛,解牛这一举措也并非寻常,牛通常用于祭天、祭地、祭宗庙、王飨xiǎng等祭祀活动中。

解题

古汉语中的一种人物称谓法

春秋战国时代人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯以 “职业+名”的方式。

师襄:就是名叫襄的乐师。

弈秋:就是名叫秋的围棋高手。

匠石:就是名叫石的匠人。

师旷:就是名叫旷的乐师。

优孟:就是名叫孟的优伶。

医和:就是名叫和的医生。

庄子(约前369——前286)庄氏,名周,宋国蒙(今河南商丘)人。和孟子同时而稍后,战国时期著名的思想家、文学家,道家学派的代表人物,与老子并称为“老庄”。

他生活贫困,做过漆园吏,但学识渊博。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。宋王偃昏庸残暴以致亡国的现实对庄子的思想影响很大,所以他不再出仕(做官)与统治者合作。他性情旷达,追求绝对的自足自得的主观精神境界。

庄子简介

庄子及《庄子》简介

《庄子》

《庄子》共33篇:

内篇(7)为庄周所作

外篇(15)

杂篇(11)

庄周门人和后学所作

养生主:指养生的主要关键。

《庄子》

《庄子》善于虚构,大多是寓言作品,“寓真于诞,寓实于玄(深奥、玄妙)”。想象奇妙,构思巧妙,意境开阔,描绘生动,善于用寓言和比喻,文笔汪洋恣肆,具有浪漫主义的艺术风格,对后世文学有较大的影响。《庄子》被人称为“文学的哲学,哲学的文学”。与《老子》《周易》合称“三玄”。

据传,庄子曾隐居南华山,故唐玄宗天宝初,诏封庄周为南华真人,称其著书《庄子》为《南华真经》。

庄子的主要思想

①人生观:无欲、无为。“山中植树被人砍,人出头地受攻击”“驼背人,不服役,不征赋,得施舍”。“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆矣。”从这种认识论出发,他对待生活的态度是:一切顺应自然,安时而处顺,知其不可奈何而安之若命。

②自然观:天人合一。宇宙自然是大天地,人

则是一个小天地。人和自然在本质上是相通的,

故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐。

③政治观:主张无为而治。反对一切社会制度,摈弃一切世俗礼法。把仁义和法治看作是加在人身上的刑罚。

④生死观:一死生,齐彭殇。察其始而本无生,非徒无生也而本无形,非徒无形也而本无气。杂乎芒芴之间(在若有若无恍恍惚惚之间),变而有气,气变而有形,形变而有生,今又变而之死,是相与为春秋冬夏四时行也。

庄子生活的战国时期是一个动荡的时代,旧的经济结构被破坏,旧贵族阶级逐渐没落,社会动乱,民不聊生。身处乱世的人们对人生、前途充满迷茫,士人学子们为了推行自己的学术见解,积极奔走四方。此时生活在贫困边缘的庄子,对自己所处的时代的残酷性有着比常人更直观、更清醒的认识。《养生主》一文就体现了庄子保全本性、延续精神生命的思想。

所谓“养生主”,意思是保养生命、保存天性的根本原则。在该篇的开头,有一段话可视为全文的总纲:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已!已而为知者,殆而已矣!为善无近名,为恶无近刑;缘督以为经,可以保身,可以全生,可以养亲,可以尽年。”(译文:我的生命是有限的,而知识是无穷的。以有限的生命去追求无穷的知识,那就很危险了!业已危险而仍汲汲追求知识,那就更加危险了!做了好事不贪图名誉,做了坏事不遭受刑戮;把顺应自然的中虚之道作为养生的常法,便可以不使形躯遭受刑戮,可以保全自然本性,可以不残生伤性,以辱双亲,可以享尽天年。)

背景资料

注意读音:

踦yǐ(支撑,接触) 騞huō(象声词)

砉huā(象声词) 謋huò(象声词)

卻xì(同隙,空隙) 軱gū(大骨)

硎xíng(磨刀石) 窾kuǎn(空)

怵chù(害怕,恐惧) 间jiàn(间隙)

向 xiǎng 通“响” 盖 hé 通“盍”

课文结构分析

第一部分(第1段):描写庖丁解牛的一个场面,突出庖丁的技术高超。

第二部分(第2、3段):写庖丁技术之所以高超的原因。

第三部分(第4段):从故事引出养生之道。

庖丁解牛 庄子

1、描写庖丁解牛的一个场面,突出庖丁的技术高超。

庖丁为文惠君解牛。手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音:合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会。

译文:庖丁给梁惠王宰牛。手所接触的地方,肩膀所倚靠的地方,脚所踩的地方,膝盖所顶的地方,哗哗作响,进刀时豁豁地,没有不合音律的:合乎(汤时)《桑林》舞乐的节拍,又合乎(尧时)《经首》乐曲的节奏。

即梁惠王,战国时魏国国君

接触的地方

踩

抵住

砉砉作响

砉,拟声词,皮肉筋骨分离的声音。

向,同“响”

进刀时发出“騞”的声音

奏,进。騞,拟声词

合乎音律

合乎《桑林》舞乐的节拍

合乎《经首》乐曲的节奏

乃,又。会,节奏

xū

同“盍hé”,何,怎么

文惠君日:“善哉!技盖至此乎?”

译 文

梁惠王说:“嘻,好啊!(你解牛的)技术怎么竟会高超到这种程度啊?”

借文惠君的赞叹和提问,过渡下文。

思考探究

思考②:第二段中专门写文惠君话语的有何作用?

A.结构上:借文惠君的提问过渡到下文。

B.内容上:通过文惠君的赞叹,展现了庖丁技艺的高超。

庖丁释刀对曰:“臣之所好者道也;进乎技矣。始臣之解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

天道,自然的规律

超过技术了

进,超过。技,具体的操作技术

没有不是(完整的)牛的。意思是跟一般人所见的一样

未曾看到完整的牛了

我只用精神去和牛接触,而不用眼睛去看

遇,接触

感觉器官的作用停止了,而精神在活动

欲,精神活动

天理:指牛体的自然结构

击入大的()缝隙

引刀进入()空处

顺着牛体本来的结构

脉络相连和筋骨相结合的地方,不曾拿刀去尝试

大骨

更换

割肉

一般的厨师。族,众

断,指用刀砍断骨头

刚从磨刀石上磨出来。硎,磨刀石

批,击。卻,同“隙”,空隙

导,引导,这里指引刀进入。窾,空隙

技,应是“枝”字,指支脉。经,指经脉。肯,附在骨上的肉。繁,筋骨结合处

译 文

厨师放下刀回答说:“我所爱好的,是(事物的)规律,(已经)超过(一般的)技术了。开始我宰牛的时候,眼里所看到的没有不是牛的;三年以后,未曾见到整头的牛了。现在,我凭精神和牛接触,而不用眼睛去看,视觉停止了而精神在活动。依照于天然结构,击入牛体筋骨缝隙,顺着(骨节间的)空处进刀,依照牛体本来的构造,筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!技术好的厨师每年更换一把刀,割断筋肉;一般的厨师每月(就得)更换一把刀,砍断骨头。如今,我的刀(用了)十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃的锋利就像刚从磨刀石上磨出来的一样。

解牛之道 养生之道 喻体 喻体特点 本体

本体特点

刀

牛

解牛

“养生之道”: 体悟养生之道

文惠君听庖丁介绍之后,说自己懂得了“养生之道”,解牛之道和这种“养生之道”有什么联系

解牛之道 养生之道 喻体 喻体特点 本体 本体特点

刀

牛

解牛

“养生之道”:

十九年若新

批大郤:避开硬骨

依乎天理:按照生理规律

筋骨交错

导大窾:顺着空隙

保全、长生

关系错综复杂

顺应规律

避开尖锐矛盾

选更好走的路

人

社会

处世

在错综复杂的现实社会中,要像庖丁避开肯綮一样,来避开矛盾,游刃有余地在各种矛盾的缝隙中生存,像保护刀刃一样来保护自己。

彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,謋然已解,如土委地。提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志;善刀而藏之。”

3、写庖丁技术之所以高超的原因。

那牛骨节间有空隙。间,空隙

没有厚度

宽绰的样子

(筋骨)交错聚结的地方

戒惧的样子

眼睛因为(筋骨交错聚结的地方)而凝视不动,动作也因此慢下来

轻

拟声词,迅速裂开的声音

散落,卸落

悠然自得,心满意足

这里指揩拭

译 文

那牛的骨节有间隙,而刀刃很薄;用很薄的(刀刃)插入有空隙的(骨节),宽宽绰绰地,对刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。虽然是这样,每当碰到(筋骨)交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,因为视力集中到一点,因此动作缓慢下来,动起刀来非常轻。豁啦一声,(牛的骨和肉一下子)解开了,就像泥土散落在地上一样。(我)提着刀站立起来,为此举目四望,为此志得意满,(然后)把刀擦抹干净,收藏起来。”

梁惠王说:“好啊!我听了厨师的这番话,懂得了养生的道理了。”

译 文

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,

得养生焉。”

指养生之道

从故事引出养生之道。

【探究题 】

【任务一】(理清思路)全文围绕“解牛”事件,阐述一个“道”字,由抽象到具体,条分缕析,环环相扣,讲道理说得晓畅透彻。梳理文章思路,结合原文完成下表。

【任务三】(学习比喻论证并领悟道理) 庖丁解牛之道与文惠君所说的养生之道有何关联 你从这个寓言故事中获得了怎样的启示或“人生之道”呢?(结合原文分析)

【拓展提升】儒家、道家对社会人生的看法有什么不同 结合《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》三篇文章的内容比较分析。

解牛场面(表现技艺高超) 动作:

响声:

庖丁谈解牛之道(亦即养生之道) 总说:

解牛的三个境界:

用刀结果及原因:

态度:

结果:

【任务二】(学习对比论证)文章是怎样通过对比突出庖丁解牛技艺之高的?

【探究题 】

【任务一】(理清思路)全文围绕“解牛”事件,阐述一个“道”字,由抽象到具体,条分缕析,环环相扣,讲道理说得晓畅透彻。梳理文章思路,结合原文完成下表。

解牛场面(表现技艺高超) 动作:

响声:

庖丁谈解牛之道(亦即养生之道) 总说:

解牛的三个境界:

用刀结果及原因:

态度:

结果:

探究“解牛之道”

庖丁解牛的逐步升级经历了哪几个阶段?

第三 境界 以神遇而不以自视,官知止而神欲行 依乎天理,因其固然 (游刃有余)

运用规律

第二 境界 (三年后)“未尝见全牛也”(目无全牛 ) 认识到内部结构

懂得规律

第一 境界 (三年内)始臣之解牛之时“所见无非全牛也” 仅看见外部结构

不懂规律

[清]王国维《人间词话》人生三境界说:

昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。

臣之所好者,道也——不畏艰难,目标高远

衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 。

三年之后、方今之时——坚定不移,孜孜以求

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

以神遇而不以目视——千锤百炼,终成正果

拓展补充

本段中庖丁将良庖、族庖和自己的用刀方法作了比较,说说这样写有什么作用?

探究题

“良庖岁更刀”

割

反衬。对比三者不同的用刀方法割、折、解,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调解牛要悟“道”、循“道”而行的重要,切忌不懂规律地固执莽撞,都是先果后因。

“族庖月更刀”

折

“臣之刀十九年”

解

“刃若新发于硎”

解牛场面 (表现技艺高超)

庖丁谈解牛之道(亦即养生之道)

总结

动作:手触 肩倚 足履 膝踦

响声:砉、騞;——莫不中音

所好者道也,进乎技也。

解牛的三个境界:所见无非全牛, 目无全牛,以神遇而不以目视。

虽技艺高超,却不掉以轻心。

用刀结果及原因:十九年,解牛数千,刀刃若新发;“以无厚入有间”。

解牛成功后怡然自得的神情。

舞蹈化

音乐化

总说

必由之路

关键

态度

结果

【任务二】(学习对比论证):课文是怎样通过对比突出庖丁解牛技艺之高的?

良庖岁更刀

割也

族庖月更刀

折也

臣之刀十九年

刀刃新发于硎

横向对比

纵向 始臣之解牛之时 所见无非全牛也

对比 三年之后 未尝见全牛也

方今之时 以神遇而不以目视

只有通过长期的解牛实践,才能获得解牛之“道”,即获得“解牛的规律”。

对比三者不同的用刀方法割、折、新,意在说明“有道”和“无道”的不同,强调“道”之重要。

探究题

【探究题】

【任务三】(学习比喻论证并领悟道理) 庖丁解牛之道与文惠君所说的养生之道有何关联 你从这个寓言故事中获得了怎样的启示或“人生之道”呢?(结合原文分析)

品读第四自然段中文惠君的话,领会文章主旨。

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

探究题

【原文】

梁惠王说:“好啊!我听了庖丁的这番话,懂得了养生的道理了。

【译文】

文惠君听庖丁介绍后,说自己懂得了“养生之道”,解牛之道和这种“养生”之道有什么联系?你从这个寓言故事中获得了怎样的启示或“人生之道”呢?(结合原文分析)

探究题

解牛之道与养生之道具有相似性。庄子认为,人世间充满错综复杂的矛盾,人处于世间,应该像庖丁解牛那样,“依乎天理”“因其固然”“以无厚入有间”,像避开牛身上可能会使刀刃钝折之处一样,避开那些可能伤害自己的矛盾,顺应自然,游刃有余,这样才能达到保身、全生、尽年的目的。

(1)关联:具有相似性和可比性

(2)启示:①庖丁解牛之境界实在令人称道,但是这种境界并不是一日之功,而是他不断努力探索和刻苦实践的结果。因此我们要懂得实践出真知的道理,要反复实践,要不断积累经验,逐步认识和掌握事物的客观规律,从而达到“游刃有余”的境界。

②庖丁在解牛的过程中也会遇到一定的困难,但是遇到困难时,他谨慎小心、勇敢大胆地面对,最终克服困难。因此,遇到困难并不可怕,关键是我们要有一颗战胜困难的心。③庖丁成功解牛之后虽“为之踌躇满志”,但紧接着就“善刀而藏之”。我们在成功地做完某件事之后,感到心满意足的同时,也要注意收敛自己的锋芒,不要得意忘形。

除了“养生”以外,庖丁解牛之道还可以给我们哪些启示?

探究题

叶春雷:庄子是雄浑的,庄子也是妩媚的。庄子一会儿是大鹏,力拔山兮气盖世;一会儿是蝴蝶,留连戏蝶时时舞。庄子让当时的社会吃惊,更让后人吃惊。这个长着翅膀的怪物,滑过阴暗的宫廷,滑过君主的刀丛,竟然毫发无损。

余中云:庄子顺应自然、回归自然的本意,是要从沉沦的社会中拯救灵魂,寻求生命的尊严。

《庖丁论人生》

臣之所好者道也,进乎技矣

热爱本职,掌握规律

臣以神遇而不以目视

抓住本质,用心处事

依乎天理……因其固然

顺其自然,不强求

技经肯綮之未尝

避开锋芒,从长计议

以无厚入有间

以己之利攻彼之弊

每至于族……视为止,行为迟,动刀甚微

不莽撞,谨慎行事

善刀而藏之

收敛锋芒,低调做人

谨行

藏锋

依理

【探究题】

儒家、道家对社会人生的看法有什么不同 结合《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》三篇文章的内容比较分析。

【探究题】

儒家、道家对社会人生的看法有什么不同 结合《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》三篇文章的内容比较分析。

①对社会人生的态度不同。儒家强调“人为”,积极入世,主张用“礼”和“仁”来治理国家、规范社会,是努力进取、开拓新道路的征服者;道家强调“无为”,消极避世,认为现实社会错综复杂,个人的力量难以改变社会状况,个人应顺应自然,避开各种社会矛盾以“保身全生”,是自然法则的顺从者。

②对社会人生的追求不同。儒家追求的是建立一个以君主为核心、用道德和礼乐来治理的大同社会;道家则主张顺应天道,韬光养晦,强调避开锋芒和障碍,适应社会,而不是建立或改变社会。

③对人生价值的看法不同。儒家认为只有实现治国安邦的远大抱负才能证明自己的人生是有价值的,所以不管是孔子,还是孟子,都曾不幸之后并没有真正消沉,而是坚守节操,隐居避世,以山水自娱的一个重要原因。断游说各国君主,希望实现自己的抱负;道家主张每个人顾好自己,追求逍遥自由,不在社会中与他人对抗,要求人们低调行事。

庄周认为,人类社会充满着错综复杂的矛盾,要“不谴是非,以与世俗处”,寻求解脱,就须像庖丁解牛那样,找出规律,游刃有余,不受损伤,“牛虽多不以伤刃,物虽杂不以累心”,以求保身、全生、养亲、尽年,反映了没落阶级消极遁世的思想情绪。

拓展探究

有人认为庄子的养生之道是一种消极的人生哲学,你怎么看?

参考一:

庄子的哲学在一定意义上陶冶、培育和丰富了人的精神世界。它可教人们忘怀得失,摆脱利害。超脱种种庸俗无聊的现实计较和生活束缚,或高举远慕,或怡然自适,与活泼流动,盎然生意的大自然融为一片,从中获得生活的力量和生命的意趣,从而抚慰人们心灵的创伤和生活的苦难,这也正是中国历代士大夫知识分子在巨大的失败和不幸之后,并没有真正毁灭,而更多的是保存生命,坚持节操却隐逸循世以山水自娱,洁身自好的道理。

参考二:

我们把这个故事用在今天的生活中,如果我们人人做成这样一个庖丁,让我们的灵魂上有这样的一把可以永远锋利的刀子,让我们迷失在大千世界中的生活轨迹变成一头整牛,让我们总能看到那些缝隙,能够准确地解清它,而不必说去砍骨头,去背负担,大家不必是每天在唉声叹气中做出一副悲壮的姿态,让人生陨落很多价值,那么我们获得的会是人生的效率。

——于丹《庄子心得》

【课后检测 】

1.下列各句中,“于”字的意义和用法与例句相同的一项是( )例句:恢恢乎其于游刃必有余地矣A.是以十九年而刀刃若新发于硎B.虽然,每至于族C.于其身也,则耻师焉D.故内惑于郑袖,外欺于张仪

2.下列各组句子中,划线的词语的意义和用法相同的一组是( )A.庖丁为文惠君解牛 为之踌躇满志B.若如前为寿 若使烛之武见秦君C.臣以神遇而不以目视 以羊易之D.而刀刃若新发于硎 善刀而藏之

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])