9《说“木叶”》课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 9《说“木叶”》课件(共46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 686.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 12:56:23 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

《说“木叶”》

教学设计

《说“木叶”》是一篇关于中国古典诗歌的论文。文章分析细密,举例丰富,充满美好的诗意,是一篇优美的文学论文。学习时,注意引导学生理清文章结构,把握作者的观点,感受作者独特的学术风格。

本课主要分析诗歌语言的暗示性。分析的是语言上的一字之差,在艺术形象上却千里之别的原因。本文从谈论的核心话题出发,引导学生切入文本,以探讨“木叶(木)”与“树叶(树)”这两个意象的概念意义和艺术形象中的意义相同之处与不同之处的思路展开,学习本文可以引导学生探究诗歌语言尤其是诗歌意象的内涵。

本文选自《唐诗综论》一书。林庚从中国古代传统诗歌中,发现了诗人极少用“树叶”一词而大多用“木叶”一词。从这一很容易被人忽略的细微用语中的差别入手,作者展开了深入的分析研究为我们打开了一扇艺术欣赏的大门,令我们惊奇地发现,在貌似平常的简单用语的背后,是生动感人的艺术形象,是诗人的感情,是诗人精心遣词用语的良苦用心。本文作者在“木叶”上所下的功夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发,它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,推而广之,启发我们去思考该怎样欣赏文学作品。

课文导读

一、语言建构与运用

了解说理性文章的特点,抓住关键词语与重点语句,体会说理性文章的语言特点,培养语言建构与运用能力。

二、思维发展与提升

通过品读、提炼、概括、思考、分析、探究等方法,体味语言暗示性的特征,感受作者说理的逻辑性,提升思维能力。

三、审美鉴赏与创造

通过反复阅读,鉴赏关键语句,感受说理性文章语言的严谨性,培养审美鉴赏力。

四、文化传承与理解

感悟中国语言的博大精深与细致入微,学习作者深入探究的精神、科学严谨的逻辑表达。

感受中华民族深厚的文化积淀,唤起对中国传统文化的热爱。

学习目标

“一字千金”

《说“木叶”》教学设计

《说“木叶”》探究诗歌意象,尽显文学魅力。理解诗歌语言的暗示性。

暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

设计理念

设计理念:以“思辨·迁移·创造”为核心,通过情境化任务链实现“文化理解-思维进阶-高考实战”三位一体目标。

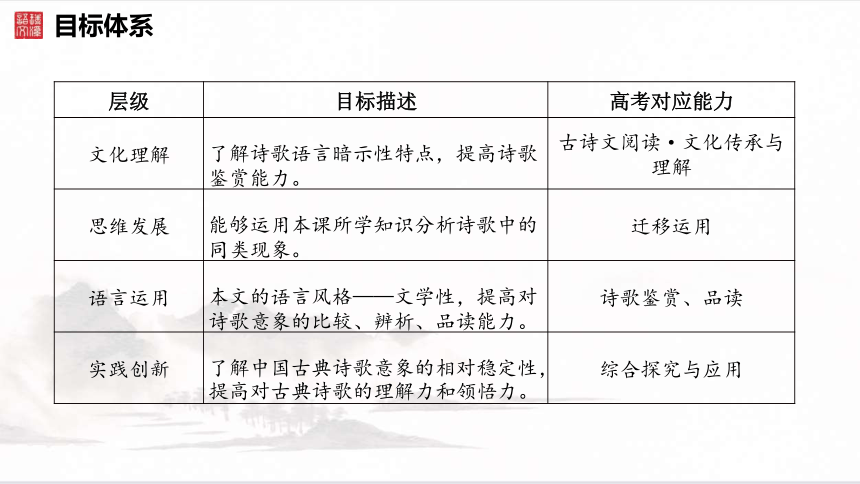

目标体系

层级 目标描述 高考对应能力

文化理解 了解诗歌语言暗示性特点,提高诗歌鉴赏能力。 古诗文阅读·文化传承与理解

思维发展 能够运用本课所学知识分析诗歌中的同类现象。 迁移运用

语言运用 本文的语言风格——文学性,提高对诗歌意象的比较、辨析、品读能力。 诗歌鉴赏、品读

实践创新 了解中国古典诗歌意象的相对稳定性,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。 综合探究与应用

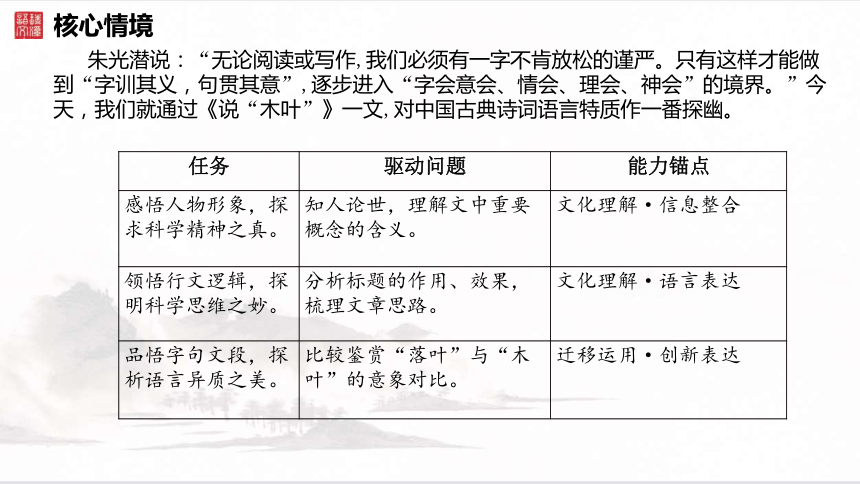

核心情境

朱光潜说:“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。只有这样才能做到“字训其义,句贯其意”,逐步进入“字会意会、情会、理会、神会”的境界。”今天,我们就通过《说“木叶”》一文,对中国古典诗词语言特质作一番探幽。

任务 驱动问题 能力锚点

感悟人物形象,探求科学精神之真。 知人论世,理解文中重要概念的含义。 文化理解·信息整合

领悟行文逻辑,探明科学思维之妙。 分析标题的作用、效果,梳理文章思路。 文化理解·语言表达

品悟字句文段,探析语言异质之美。 比较鉴赏“落叶”与“木叶”的意象对比。 迁移运用·创新表达

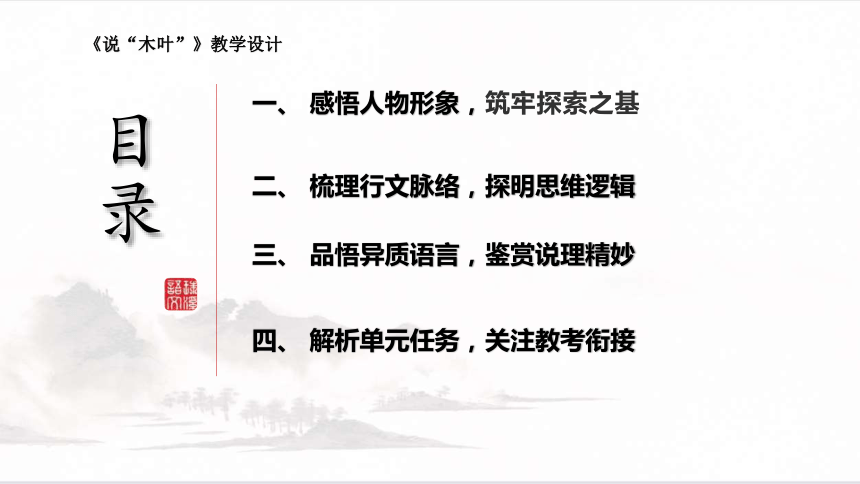

目录

《说“木叶”》教学设计

一、 感悟人物形象,筑牢探索之基

二、 梳理行文脉络,探明思维逻辑

三、 品悟异质语言,鉴赏说理精妙

四、 解析单元任务,关注教考衔接

感悟人物形象

筑牢探索之基

《说“木叶”》教学设计

任务一:知人论世

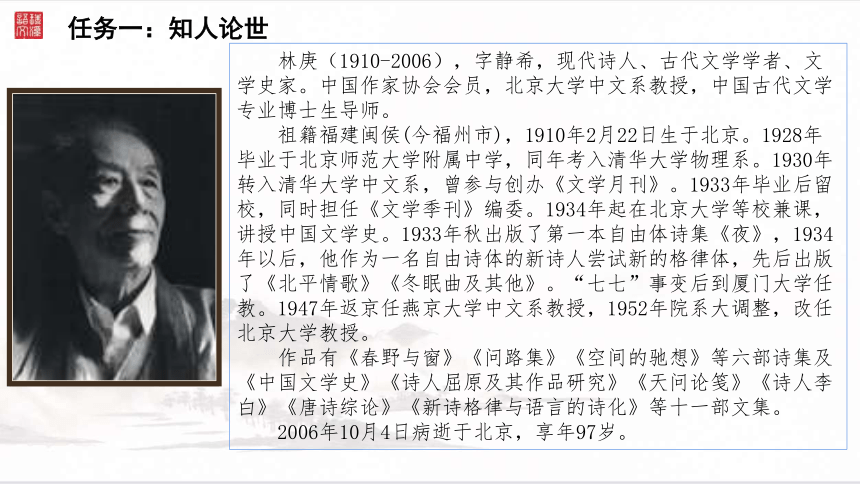

林庚(1910-2006),字静希,现代诗人、古代文学学者、文学史家。中国作家协会会员,北京大学中文系教授,中国古代文学专业博士生导师。

祖籍福建闽侯(今福州市),1910年2月22日生于北京。1928年毕业于北京师范大学附属中学,同年考入清华大学物理系。1930年转入清华大学中文系,曾参与创办《文学月刊》。1933年毕业后留校,同时担任《文学季刊》编委。1934年起在北京大学等校兼课,讲授中国文学史。1933年秋出版了第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。“七七”事变后到厦门大学任教。1947年返京任燕京大学中文系教授,1952年院系大调整,改任北京大学教授。

作品有《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等十一部文集。

2006年10月4日病逝于北京,享年97岁。

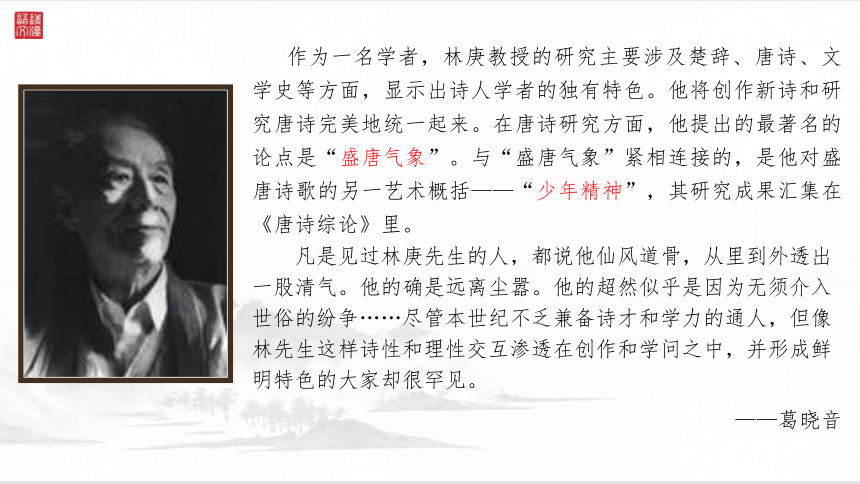

作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及楚辞、唐诗、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。与“盛唐气象”紧相连接的,是他对盛唐诗歌的另一艺术概括——“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。

凡是见过林庚先生的人,都说他仙风道骨,从里到外透出一股清气。他的确是远离尘嚣。他的超然似乎是因为无须介入世俗的纷争……尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。

——葛晓音

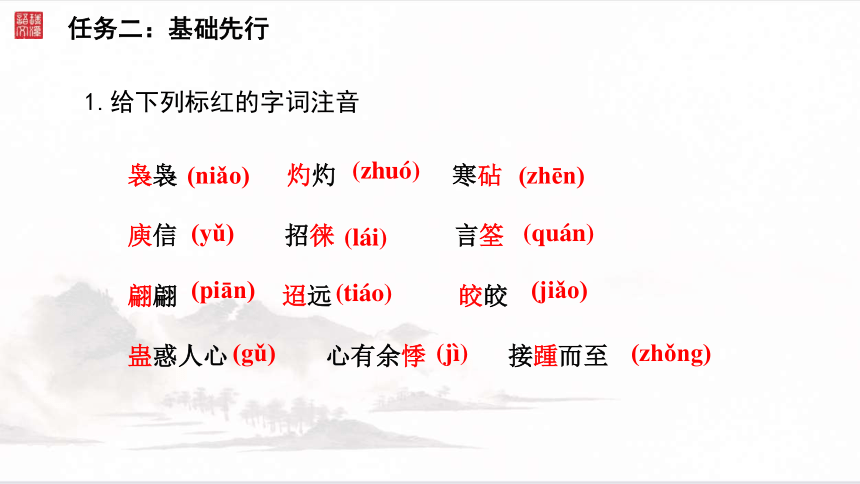

1.给下列标红的字词注音

袅袅 灼灼 寒砧

庾信 招徕 言筌

翩翩 迢远 皎皎

蛊惑人心 心有余悸 接踵而至

(niǎo)

(zhuó)

(zhēn)

(yǔ)

(lái)

(quán)

(piān)

(tiáo)

(jiǎo)

(gǔ)

(jì)

(zhǒng)

任务二:基础先行

2.理解并识记下列词语

(1)亭皋:水边的平地。亭,平。皋,水旁地。

(2)萧萧:文中形容草木摇落的声音。

(3)灼灼:形容明亮。

(4)袅袅:形容微风吹拂的样子。

(5)寒砧:秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

(6)歧路:岔路。

(7)冉冉:(毛、枝条等)柔软下垂的样子。

(8)翩翩:形容轻快地跳舞,也形容动物飞舞。

(9)绵密:(言行、思虑)细密周到。

(10)迢远:遥远。

(11)相去无几:互相间存在的距离不大。

任务二:基础先行

梳理行文脉络

探明思维逻辑

默读全文,画出文章中说理的关键句子,归纳每段大意,并尝试梳理文章写作思路。

全文一共几段?找出每一段的关键句。

第 1 段:在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

第 2 段:可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢

第 3 段:从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。 在这里我们就不得不先来分析一下“木”字。

第 4 段:它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

第 5 段:要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

第 6 段:“木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

第 7 段:“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千里。

任务一:重点突破

第 1 段:列举诗句,引出议论话题:“木叶”是诗人钟爱的形象。

第 2 段:提出古诗“树”“叶”“木叶”,后来又发展为用“落木”,而不用“树叶”的文学现象。

第 3 段:提出要对“木”的来历进行思索。

第 4 段:说明“木”的第一个艺术特征:“木”用于秋风叶落季节,含有落叶因素(外形)。

第 5 段:提出诗歌语言中暗示性的问题。分析“木”与“树”的暗示性,解释“木”暗示“落叶”的原因。

第 6 段:比较“木叶”与“树叶”“落叶”“黄叶”“落木”的不同,说明“木”的二个艺术特征:“木”有微黄、干燥之感(色泽)。

第 7 段:小结——概念相去无几的词语,艺术形象几乎是一字千里。

任务二:段意归纳

说“木叶”

“木叶”成为诗人所钟爱的形象

(发现问题)

诗人们钟爱“木叶”

古诗中很少用“树叶”

“木叶”与“树叶”的不同

(1—3)

“木”的两个艺术特征及原因

(4—6)

(分析问题)

第一个特征:含有落叶的因素(暗示性)

第二个特征:微黄、有干燥感(颜色性)

小结“木叶”“树叶”的异同

(7)

(总结全文)

概念上:相差无几

艺术想象:一字千金

任务三:理清思路

品悟异质语言

鉴赏说理精妙

任务一:咬文嚼字

【知识点拨】

如何理解重要概念:

(1)寻找文中的有效区间。

(2)理解文本对概念的界定:

①把握概念本身的特点。一般文本对概念的诠释有两种形式:一是直接定义,即把概念的主要内容表述出来;二是对概念进行阐释。

②把握概念的内涵和外延。

(3)注重分类归纳和对比分析:从内涵和外延两个方面进行归纳概括,然后依次对比选项的具体内容来判断选项是否符合文意。

木叶与树叶

这是最核心的一组对比概念。文中指出,古代诗人多用 “木叶”,少用 “树叶”,尽管从概念上讲,二者意思相近,但在艺术形象与韵味上截然不同。“木叶” 更显疏朗、飘零之感,如屈原 “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,营造出一种空旷、落寞的意境;“树叶” 则较为繁密、湿润,概念更为直观、质朴,缺乏 “木叶” 那种微妙的诗意。

暗示性

这是理解 “木叶” 独特性的关键概念。林庚认为,“木叶” 之所以不同于 “树叶”,在于它具有丰富的暗示性。它让读者联想到树干、微黄、干燥、飘零等诸多与秋季、衰落相关的形象与氛围,诗人借助这种暗示性,用简洁的文字传递出复杂的情感。例如杜甫 “无边落木萧萧下”,“落木” 强化了木叶的飘零之感,比直接用 “落叶” 更具冲击力,能引发读者对生命消逝、时光流转的感慨。

任务一:咬文嚼字

1.我国古代诗歌中为什么很少用“树叶”而多用“木叶”呢 请从文中勾画要点,概括回答。

【参考示例】因为“木叶”在形象上具有两个艺术特征。其一,“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;其二,“木”不但容易让我们想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,而“树”则没有。

2.课文第五段“这暗示性仿佛是概念的影子”,“暗示性”是指什么

【参考示例】所谓“暗示性”,就是指词语的形象色彩和联想意义。从字面上讲,“木”就是“树”,二者是同一概念,但两个词形象色彩不同,引起的联想也不同。“木”具有“木头”“木料”“木板"等的影子,或者说木质的形象色彩,使人更多地想起树干,而很少想到非木质的叶子。“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象之外,这排斥也就暗示着落叶。

3.“把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。”如何理解句中的“一言难尽”和“富于感染性启发性”

【参考示例】“一言难尽”是指诗歌言有尽而意无穷的含蓄性特征,它是由诗句的暗示性决定的。课文注释中引用《庄子·外物》中的话:“言者所以在意,得意而忘言。”这个“意”就是词语字面意义之外的意味,也就是课文所说的语言形象的“潜在的力量”。“富于感染性启发性”是说诗句的暗示性最能引发鉴赏者的想象和联想,从而受到感染,如由“木”引起的落叶的联想。

任务一:咬文嚼字

默读课文,找出作者引用的诗句,并进行分类,思考作者引用这些诗句的意图是什么。

任务二:手法品鉴

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《九歌·湘夫人》

洞庭始波,木叶微脱。

——谢庄《月赋》

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。

——陆厥《临江王节士歌》

秋风吹木叶,还似洞庭波。

——王褒《渡河北》

列举四个名句,说明木叶之美,说明“木叶”是那么突出地成为诗人喜爱的形象,为下文的分析张本。

任务二:手法品鉴

后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

——“树”

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

——“叶”

亭皋木叶下,陇首秋云飞。

九月寒玷催木叶,十年征戌忆辽阳。

——“木叶”

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

——“落木”

说明有“树”的名句多,有“树叶”的名句少。探讨多用“木叶”的由来。

任务二:手法品鉴

秋月照层岭,寒风扫高木。

——南朝吴均

高树多悲风,海水扬其波。

——三国曹植《野田黄雀行》

落木千山天远大,澄江一道月分明。

——北宋黄庭坚《登快阁》

枯桑知天风。

——汉代诗人佚名《饮马长城窟行》

说明“木”有落叶因素的艺术特征。

任务二:手法品鉴

午阴嘉树清圆。

——北宋周邦彦《满庭芳》

诗歌语言具有暗示性。“木”有着一般的“木头”“木料”“木板”的影子,这些潜在形象会影响我们更多的想到树干而非叶子,但是“树”是具有枝繁叶茂的形象感的,容易引发关于浓荫的联想。而“嘉树”一词与“午荫”更相匹配,“嘉木”则明显意蕴不符。

任务二:手法品鉴

美女妖且闲,采桑歧路间;

柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

——三国曹植《美女篇》

日暮风吹,叶落依枝。

——南朝吴均《青溪小姑歌》

静夜四无邻,荒居旧业贫;

雨中黄叶树,灯下白头人。

——唐司空曙《喜外弟卢纶见宿》

说明“木”有黄色和干燥的艺术特征。

任务二:手法品鉴

作者为了更好的给我们进行概念的区分,采用了比较法。再读文章,结合具体意象,区别“(落)木(叶)”与“树(叶)”,完成下列表格。

意象 时间 形征 颜色 质感 形象 联想(情感)

(落) 木 (叶)

树 (叶)

秋风叶落

春夏之交

脱尽叶子

枝叶繁茂

枯黄

叶绿

干褐绿

干燥

饱含水分

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

生机活力

任务二:手法品鉴

综合全文,在具体诗句中体会“树叶、黄叶、木叶”“落叶、落木”“木叶、落木”几组意象的细微差别,总结诗歌语言的暗示性。

任务二:手法品鉴

树叶:“树”与“叶”形象十分一致,不排斥,不能带来秋的肃杀气息。

黄叶:满树黄色,叶子还长在树上,缺少飘零之感。

木叶:“木”能够带来落叶的衰败微黄与死寂干燥之感,带来疏朗的清秋的悲凉气息和衰败飘零之感。

任务二:手法品鉴

落叶:给人的感觉是湿润的,含有水分绿色未退尽之感。

落木:在于“木”能够展示衰败干燥和微黄沉暮的姿态,让人联想到疏朗肃杀的清秋气息。

任务二:手法品鉴

木叶:具有典型的清秋性格;兼有“木”的微黄与干燥和“叶”的绵密,疏朗与绵密的交织体。

落木:比“木叶”更空阔,连“叶”所保留下的一点点绵密生机之意都洗尽了。

任务二:手法品鉴

①暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后

②我们不留心就不会察觉它的存在

③敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

任务二:手法品鉴

诗歌语言的暗示性

林庚先生文理兼修,《说“木叶”》作为一篇文学论文,具有怎样的特点?分小组讨论并总结。

本文具有浓郁的文化气息,知识性、思想性强,说理由小见大,层层深入,行文活泼自由,富有文采。总体而言,其特点可归纳为以下三方面:

①作者努力探究文学的规律性,善用归纳、辨析的方法。

②作者善于“卖关子”。作者不是直接抛出观点,而是借助问题引导读者,引发读者的阅读兴趣和探究的意愿,有着强烈的问题意识。

③本文有着作者真切而富有个人特色的体验。本文既表现出作者作为诗人对语言的敏感性,又表现出作为学者语言表达的严谨性。

任务二:手法品鉴

本文作者的个人色彩极为明显,所以对于作者所作出的结论,学术界也存有异议。比如本文论据的使用,很显然是为证明个人观点而特意搜集,那么未选诗例呢?“木”“树”之辩是否真的可以画上句号?对此,你有什么看法。

任务三:思维思辨

解析单元任务

关注教考衔接

1.闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

(王昌龄《闺怨》)

2.灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。

(罗隐《柳》)

3.扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。 (郑谷《淮上与友人别》)

4.渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。 (晏几道《清平乐》)

5.柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客 (周邦彦《兰陵王》)

任务一:学以致用

学习知识性读物,要了解其内容,还要学以致用,利用阅读所得探究一些具体问题。例如《说“木叶”》中所说的“暗示性”在古代诗歌中其实并不罕见,“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象都具有比较强的暗示性,带有某些特定的意蕴。品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性。也可自选形象,搜集资料,分析它们在具体诗作中的含义,思考其暗示性的由来。

任务二:教考衔接

总结林庚先生在本文使用的说理技巧。

引用论证

大量引用诗词:作者在文中大量引用了屈原、陶渊明、谢灵运、杜甫等众多古代诗人的诗句,如 “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山”“亭皋木叶下,陇首秋云飞” 等。通过这些引用,一方面为 “木叶” 这一主题的探讨提供了丰富的素材,展示了 “木叶” 在古代诗词中的广泛应用;另一方面,借助这些经典诗句,增强了文章的文化底蕴和说服力,使读者能够更直观地感受到 “木叶” 这一意象在不同诗歌中的具体呈现和独特韵味。

对比论证

“木叶” 与 “树叶” 对比:文章将 “木叶” 与 “树叶” 进行了深入的对比。从概念上来说,“木叶” 与 “树叶” 意思相近,但在诗歌中,“木叶” 更为常见,而 “树叶” 则较为少见。作者通过对二者在诗歌中使用频率和效果的对比,指出 “木叶” 更具艺术感染力,更能引发读者的联想和想象。

“木叶” 与 “落木” 对比:作者还将 “木叶” 与 “落木” 进行对比。“木叶” 还有 “叶” 字留存,让人还能联想到叶的形象,而 “落木” 则比 “木叶” 更显得空阔,它连 “叶” 这一形象也舍去了,更能体现出一种疏朗与绵密交织的艺术效果。通过这种对比,清晰地展现了不同意象之间的细微差别,使读者对 “木叶” 这一意象的独特性有了更深刻的认识。

任务二:教考衔接

举例论证

以具体诗句为例:为了说明 “木叶” 的艺术特征,作者列举了大量包含 “木叶” 的诗句进行分析。如在分析 “木叶下,江波连,秋月照浦云歇山” 时,指出这里的 “木叶” 营造出了一种疏朗、飘零的意境;在分析 “亭皋木叶下,陇首秋云飞” 时,说明 “木叶” 与秋天的景象相融合,传达出一种萧瑟、落寞的情感。通过这些具体的例子,让读者切实感受到 “木叶” 在不同诗句中所具有的独特表现力和艺术效果,使抽象的理论分析变得具体可感。

归纳论证

总结 “木叶” 特点:作者通过对众多诗句中 “木叶” 意象的分析,逐步归纳出 “木叶” 的艺术特征和文化内涵。他指出 “木叶” 之所以成为诗人钟爱的意象,是因为它具有疏朗与绵密交织的艺术效果,能够引发读者关于树干、微黄、干燥、飘零等方面的联想,传达出一种独特的意境和情感。这种归纳论证使文章的观点更加清晰、明确,让读者对 “木叶” 这一意象有了全面而深入的认识。

因果论证

探究 “木叶” 受宠原因:作者在文中深入探讨了 “木叶” 在诗歌中广泛应用的原因。从诗歌语言的暗示性角度出发,分析了 “木” 字所具有的独特艺术效果。因为 “木” 字本身含有树干的意思,给人一种干燥、疏朗的感觉,与 “叶” 搭配,更能体现出树叶飘零的状态,所以 “木叶” 比 “树叶” 更符合诗歌的审美需求,更能传达出诗人想要表达的情感和意境。通过这种因果论证,使读者明白了 “木叶” 这一意象背后的深层原因,增强了文章的说服力和逻辑性。

任务二:教考衔接

试题链接:2025 届江苏省南京市高三上学期第一次学情调研语文试题信息类文本阅读吴天明《孔丘为什么被尊为孔子》:

4.材料中多处引述文献,这对论证有何作用?请简要说明。

分析:本题考查学生分析论证方法作用的能力。例如,根据“尊称华夏大国公卿为‘子’的最早例子是《左传·隐公四年》中卫国君子尊称该国公卿石碏为‘石子’”可知,用《左传》中卫国君子尊称该国公卿石碏为“石子”事例,论证“子”的称谓在春秋发生了变化;根据“春秋时代华夏大国的一些普通的公卿,例如鲁国的公卿‘三桓’,也被尊称为‘某子’,但他们并没有什么崇高的道德、伟大的学问”可知,用“三桓”被尊称为“子”来反驳“道德学问说”。

答案:①运用文献来证实:例如用《左传·隐公四年》里石碏的例子来论证“子”的称谓在春秋发生了变化。②运用文献来证伪:例如用“三桓”被尊称为“子”来驳“道德学问说”。

引用论证

考查方式:通常会让考生分析文中引用内容的作用,如是否增强了论证的可信度、丰富了文章内容等,或判断引用是否恰当、能否有力地支撑论点等。

任务二:教考衔接

试题链接:2024 届山东省济宁市高三 4 月高考模拟考试(二模)信息类文本阅读,冯友兰《中国哲学简史》。

在孟子看来,人生来就有仁、义、礼、智“四善端”,人只要充分发展这四善端,就能成为圣人。而荀子的看法是:人生来不仅没有善端,相反地倒是具有恶端。在《性恶》篇中,荀子一方面认定人生来就有贪图利益和感官享受的欲望,另一方面也肯定人生来又有智性,可以使人成善:“涂之人也,皆有可以知仁、义、法、正之质,皆有可以能仁、义、法、正之具,然则其可以为禹,明矣。”也就是说,孟子认为人皆可以为尧舜,是因为人的本性是善的;而荀子认为涂之人皆可以为禹,是因为人有智性。

对比论证

考查方式:可能要求考生指出文中运用对比论证的地方,分析对比的双方是什么,通过对比论证想要突出的观点是什么,以及对比论证所起到的效果等。信息类文本阅读中可能会出现这样的题目,如给出一段论述性文字,问 “文中运用了对比论证的方法,请简要分析其作用”。

任务二:教考衔接

试题链接:2024 届山东省济宁市高三 4 月高考模拟考试(二模)信息类文本阅读,冯友兰《中国哲学简史》。

在孟子看来,人生来就有仁、义、礼、智“四善端”,人只要充分发展这四善端,就能成为圣人。而荀子的看法是:人生来不仅没有善端,相反地倒是具有恶端。在《性恶》篇中,荀子一方面认定人生来就有贪图利益和感官享受的欲望,另一方面也肯定人生来又有智性,可以使人成善:“涂之人也,皆有可以知仁、义、法、正之质,皆有可以能仁、义、法、正之具,然则其可以为禹,明矣。”也就是说,孟子认为人皆可以为尧舜,是因为人的本性是善的;而荀子认为涂之人皆可以为禹,是因为人有智性。

解析:在论述荀子人性主张时,将荀子 “人性恶” 的观点与孟子 “人性本善” 的观点相对比。文中指出,在孟子看来,人生来就有仁、义、礼、智 “四善端”,人只要充分发展这四善端,就能成为圣人;而荀子的看法是,人生来不仅没有善端,相反地倒是具有恶端。这是在对比中使论点更鲜明,但题目是要求判断对原文论证的相关分析不正确的一项,其中选项 A“文章论述荀子人性主张而时时与孟子思想相参照,在优劣对比中使论点更鲜明” 是错误的,因为文章只是客观对比二者观点,并非进行优劣对比。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章论述荀子人性主张而时时与孟子思想相参照,在优劣对比中使论点更鲜明。

B.文中引述观点时或摘取《荀子》原文,或仅转述文意,显出论据剪裁上的灵活。

C.文中时现举例论证,借助读者熟悉的生活现象,将深刻的道理阐述得简易明了。

D.文章围绕荀子性恶论展开论述,既正本清源,又纠错指谬,思路明晰,层次井然。

任务二:教考衔接

归纳论证

考查方式:常考查考生对文章归纳论证过程的理解,如要求概括作者是如何通过对多个事例或现象的分析归纳出中心论点的,或者判断归纳的结论是否合理,有没有以偏概全的问题等。

试题链接:2022年高考全国乙卷语文试题。

近日,眼科门诊一连来了几名特殊患者,都是晚上熬夜看手机,第二天早上看不见东西了,这种疾病被称为“眼中风”。“中风”一词原指脑中风,包括缺血性和出血性脑中风,近几年被引入眼科。临床上,眼科医生把视网膜动脉阻塞这类缺血性眼病和视网膜静脉阻塞这类出血性眼病统称为“眼中风”。“眼中风”是眼科临床急症之一,不及时治疗会导致严重的视力损害。① 。第一种是中央动脉阻塞,会造成患者视力丧失,甚至永久失明。第二种是分支动脉阻塞,视力下降程度不像第一种那么严重,多表现为视野缺损。第三种是睫状动脉阻塞, ② ,经过治疗可能得到一定程度恢复。视网膜动脉阻塞时, ③ ,对视功能危害越大。缺血超过90分钟,视网膜光感受器组织损害不可逆;缺血超过4小时,视网膜就会出现萎缩,即使恢复了血供,视力也很难恢复。因此患者最好能在2小时内、最迟不超过4小时内接受治疗,并尽可能保住自己的视力。视网膜静脉阻塞主要表现为眼底出血,并由此导致视物模糊变形、视野缺损或注视点黑影等,不及时治疗也会导致严重后果。

20.“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。

任务二:教考衔接

参考答案:

含义:“打笔仗”一词由“打仗”化用而来,打仗指进行战争、进行战斗等,一般情况下,需要用到战争武器,如刀枪棍棒等,当然也可赤手空拳;而“打笔仗”引入文学中,是指文人之间对话题、宗旨、派别、尊崇主义等讨论、口诛笔伐时用笔在文章作品中进行切磋的。

缘由:双方通过运用文字来进行辩论,文章语言激烈程度与“打仗”相仿,为了驳倒对手,经常你来我往,交锋不断,来来回回很多回合,也与两军对垒互有攻守相似,所以人们习惯把人们用写文章来互相辩驳称为“打笔仗”。

解析:文本给出了关于 “眼中风” 内容的文段,其中涉及对相关概念的多种解释和示例,需要考生归纳。同时要推出 “打笔仗” 这一概念的特点、表现形式等内容。此题考查学生归纳论证能力,要求考生从具体的文本信息中归纳出一般性的结论。

任务三:写作训练

“说得清,道得明”是说明文写作的基本要求。从下列写作任务中任选一项完成,并交流修改。交流时,要注意了解同学能否明了你要说明的事理,存在哪些疑惑与误解,分析产生问题的原因。交流后,可适当修改自己的习作,做到清楚明晰。

1.探索生物世界的奇异现象,追寻天宇中的神奇星光,调查民间文化的各种形态,观察人们不同的劳动方式,凡此种种,都可以让我们有所发现,增进我们对某些道理、规律的认识。写一篇800字左右的作文,说明你所发现的某一事理。

2.常识对我们的生活、学习都很重要。它们有些是对自然现象的总结,如“朝霞不出门,晚霞行千里”;有些与文化相关,如中国古代宫殿建筑多采用对称布局;有的则凝结着人生的某些经验,如“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行”。这些常识的背后其实都存在某些事理,试以“常识中的‘理’”为话题,写一篇800字左右的说明文,题目自拟。

《说“木叶”》

教学设计

《说“木叶”》是一篇关于中国古典诗歌的论文。文章分析细密,举例丰富,充满美好的诗意,是一篇优美的文学论文。学习时,注意引导学生理清文章结构,把握作者的观点,感受作者独特的学术风格。

本课主要分析诗歌语言的暗示性。分析的是语言上的一字之差,在艺术形象上却千里之别的原因。本文从谈论的核心话题出发,引导学生切入文本,以探讨“木叶(木)”与“树叶(树)”这两个意象的概念意义和艺术形象中的意义相同之处与不同之处的思路展开,学习本文可以引导学生探究诗歌语言尤其是诗歌意象的内涵。

本文选自《唐诗综论》一书。林庚从中国古代传统诗歌中,发现了诗人极少用“树叶”一词而大多用“木叶”一词。从这一很容易被人忽略的细微用语中的差别入手,作者展开了深入的分析研究为我们打开了一扇艺术欣赏的大门,令我们惊奇地发现,在貌似平常的简单用语的背后,是生动感人的艺术形象,是诗人的感情,是诗人精心遣词用语的良苦用心。本文作者在“木叶”上所下的功夫,对我们体察诗歌艺术中的精微之处颇有启发,它从一个侧面告诉我们该怎样欣赏古诗词,推而广之,启发我们去思考该怎样欣赏文学作品。

课文导读

一、语言建构与运用

了解说理性文章的特点,抓住关键词语与重点语句,体会说理性文章的语言特点,培养语言建构与运用能力。

二、思维发展与提升

通过品读、提炼、概括、思考、分析、探究等方法,体味语言暗示性的特征,感受作者说理的逻辑性,提升思维能力。

三、审美鉴赏与创造

通过反复阅读,鉴赏关键语句,感受说理性文章语言的严谨性,培养审美鉴赏力。

四、文化传承与理解

感悟中国语言的博大精深与细致入微,学习作者深入探究的精神、科学严谨的逻辑表达。

感受中华民族深厚的文化积淀,唤起对中国传统文化的热爱。

学习目标

“一字千金”

《说“木叶”》教学设计

《说“木叶”》探究诗歌意象,尽显文学魅力。理解诗歌语言的暗示性。

暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

设计理念

设计理念:以“思辨·迁移·创造”为核心,通过情境化任务链实现“文化理解-思维进阶-高考实战”三位一体目标。

目标体系

层级 目标描述 高考对应能力

文化理解 了解诗歌语言暗示性特点,提高诗歌鉴赏能力。 古诗文阅读·文化传承与理解

思维发展 能够运用本课所学知识分析诗歌中的同类现象。 迁移运用

语言运用 本文的语言风格——文学性,提高对诗歌意象的比较、辨析、品读能力。 诗歌鉴赏、品读

实践创新 了解中国古典诗歌意象的相对稳定性,提高对古典诗歌的理解力和领悟力。 综合探究与应用

核心情境

朱光潜说:“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严。只有这样才能做到“字训其义,句贯其意”,逐步进入“字会意会、情会、理会、神会”的境界。”今天,我们就通过《说“木叶”》一文,对中国古典诗词语言特质作一番探幽。

任务 驱动问题 能力锚点

感悟人物形象,探求科学精神之真。 知人论世,理解文中重要概念的含义。 文化理解·信息整合

领悟行文逻辑,探明科学思维之妙。 分析标题的作用、效果,梳理文章思路。 文化理解·语言表达

品悟字句文段,探析语言异质之美。 比较鉴赏“落叶”与“木叶”的意象对比。 迁移运用·创新表达

目录

《说“木叶”》教学设计

一、 感悟人物形象,筑牢探索之基

二、 梳理行文脉络,探明思维逻辑

三、 品悟异质语言,鉴赏说理精妙

四、 解析单元任务,关注教考衔接

感悟人物形象

筑牢探索之基

《说“木叶”》教学设计

任务一:知人论世

林庚(1910-2006),字静希,现代诗人、古代文学学者、文学史家。中国作家协会会员,北京大学中文系教授,中国古代文学专业博士生导师。

祖籍福建闽侯(今福州市),1910年2月22日生于北京。1928年毕业于北京师范大学附属中学,同年考入清华大学物理系。1930年转入清华大学中文系,曾参与创办《文学月刊》。1933年毕业后留校,同时担任《文学季刊》编委。1934年起在北京大学等校兼课,讲授中国文学史。1933年秋出版了第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。“七七”事变后到厦门大学任教。1947年返京任燕京大学中文系教授,1952年院系大调整,改任北京大学教授。

作品有《春野与窗》《问路集》《空间的驰想》等六部诗集及《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等十一部文集。

2006年10月4日病逝于北京,享年97岁。

作为一名学者,林庚教授的研究主要涉及楚辞、唐诗、文学史等方面,显示出诗人学者的独有特色。他将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。与“盛唐气象”紧相连接的,是他对盛唐诗歌的另一艺术概括——“少年精神”,其研究成果汇集在《唐诗综论》里。

凡是见过林庚先生的人,都说他仙风道骨,从里到外透出一股清气。他的确是远离尘嚣。他的超然似乎是因为无须介入世俗的纷争……尽管本世纪不乏兼备诗才和学力的通人,但像林先生这样诗性和理性交互渗透在创作和学问之中,并形成鲜明特色的大家却很罕见。

——葛晓音

1.给下列标红的字词注音

袅袅 灼灼 寒砧

庾信 招徕 言筌

翩翩 迢远 皎皎

蛊惑人心 心有余悸 接踵而至

(niǎo)

(zhuó)

(zhēn)

(yǔ)

(lái)

(quán)

(piān)

(tiáo)

(jiǎo)

(gǔ)

(jì)

(zhǒng)

任务二:基础先行

2.理解并识记下列词语

(1)亭皋:水边的平地。亭,平。皋,水旁地。

(2)萧萧:文中形容草木摇落的声音。

(3)灼灼:形容明亮。

(4)袅袅:形容微风吹拂的样子。

(5)寒砧:秋后的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

(6)歧路:岔路。

(7)冉冉:(毛、枝条等)柔软下垂的样子。

(8)翩翩:形容轻快地跳舞,也形容动物飞舞。

(9)绵密:(言行、思虑)细密周到。

(10)迢远:遥远。

(11)相去无几:互相间存在的距离不大。

任务二:基础先行

梳理行文脉络

探明思维逻辑

默读全文,画出文章中说理的关键句子,归纳每段大意,并尝试梳理文章写作思路。

全文一共几段?找出每一段的关键句。

第 1 段:在这里我们乃看见“木叶”是那么突出地成为诗人们笔下钟爱的形象。

第 2 段:可是问题却在于我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢

第 3 段:从“木叶”发展到“落木”,其中关键显然在“木”这一字,其与“树叶”或“落叶”的不同,也正在此。 在这里我们就不得不先来分析一下“木”字。

第 4 段:它仿佛本身就含有一个落叶的因素,这正是“木”的第一个艺术特征。

第 5 段:要说明“木”它何以会有这个特征,就不能不触及诗歌语言中暗示性的问题,这暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉它的存在。这里又还需要说到“木”在形象上的第二个艺术特征。

第 6 段:“木”不但让我们容易想起了树干,而且还会带来了“木”所暗示的颜色性。

第 7 段:“木叶”之与“树叶”,不过是一字之差,“木”与“树”在概念上原是相去无几的,然而到了艺术形象的领域,这里的差别就几乎是一字千里。

任务一:重点突破

第 1 段:列举诗句,引出议论话题:“木叶”是诗人钟爱的形象。

第 2 段:提出古诗“树”“叶”“木叶”,后来又发展为用“落木”,而不用“树叶”的文学现象。

第 3 段:提出要对“木”的来历进行思索。

第 4 段:说明“木”的第一个艺术特征:“木”用于秋风叶落季节,含有落叶因素(外形)。

第 5 段:提出诗歌语言中暗示性的问题。分析“木”与“树”的暗示性,解释“木”暗示“落叶”的原因。

第 6 段:比较“木叶”与“树叶”“落叶”“黄叶”“落木”的不同,说明“木”的二个艺术特征:“木”有微黄、干燥之感(色泽)。

第 7 段:小结——概念相去无几的词语,艺术形象几乎是一字千里。

任务二:段意归纳

说“木叶”

“木叶”成为诗人所钟爱的形象

(发现问题)

诗人们钟爱“木叶”

古诗中很少用“树叶”

“木叶”与“树叶”的不同

(1—3)

“木”的两个艺术特征及原因

(4—6)

(分析问题)

第一个特征:含有落叶的因素(暗示性)

第二个特征:微黄、有干燥感(颜色性)

小结“木叶”“树叶”的异同

(7)

(总结全文)

概念上:相差无几

艺术想象:一字千金

任务三:理清思路

品悟异质语言

鉴赏说理精妙

任务一:咬文嚼字

【知识点拨】

如何理解重要概念:

(1)寻找文中的有效区间。

(2)理解文本对概念的界定:

①把握概念本身的特点。一般文本对概念的诠释有两种形式:一是直接定义,即把概念的主要内容表述出来;二是对概念进行阐释。

②把握概念的内涵和外延。

(3)注重分类归纳和对比分析:从内涵和外延两个方面进行归纳概括,然后依次对比选项的具体内容来判断选项是否符合文意。

木叶与树叶

这是最核心的一组对比概念。文中指出,古代诗人多用 “木叶”,少用 “树叶”,尽管从概念上讲,二者意思相近,但在艺术形象与韵味上截然不同。“木叶” 更显疏朗、飘零之感,如屈原 “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,营造出一种空旷、落寞的意境;“树叶” 则较为繁密、湿润,概念更为直观、质朴,缺乏 “木叶” 那种微妙的诗意。

暗示性

这是理解 “木叶” 独特性的关键概念。林庚认为,“木叶” 之所以不同于 “树叶”,在于它具有丰富的暗示性。它让读者联想到树干、微黄、干燥、飘零等诸多与秋季、衰落相关的形象与氛围,诗人借助这种暗示性,用简洁的文字传递出复杂的情感。例如杜甫 “无边落木萧萧下”,“落木” 强化了木叶的飘零之感,比直接用 “落叶” 更具冲击力,能引发读者对生命消逝、时光流转的感慨。

任务一:咬文嚼字

1.我国古代诗歌中为什么很少用“树叶”而多用“木叶”呢 请从文中勾画要点,概括回答。

【参考示例】因为“木叶”在形象上具有两个艺术特征。其一,“木”比“树”更显得单纯,它仿佛本身就含有一个落叶的因素;其二,“木”不但容易让我们想起树干,而且还会带来“木”所暗示的颜色,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的,而“树”则没有。

2.课文第五段“这暗示性仿佛是概念的影子”,“暗示性”是指什么

【参考示例】所谓“暗示性”,就是指词语的形象色彩和联想意义。从字面上讲,“木”就是“树”,二者是同一概念,但两个词形象色彩不同,引起的联想也不同。“木”具有“木头”“木料”“木板"等的影子,或者说木质的形象色彩,使人更多地想起树干,而很少想到非木质的叶子。“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象之外,这排斥也就暗示着落叶。

3.“把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,于是成为丰富多彩、一言难尽的言说。它在不知不觉之中影响着我们,它之富于感染性启发性者在此,它之不落于言筌者也在此。”如何理解句中的“一言难尽”和“富于感染性启发性”

【参考示例】“一言难尽”是指诗歌言有尽而意无穷的含蓄性特征,它是由诗句的暗示性决定的。课文注释中引用《庄子·外物》中的话:“言者所以在意,得意而忘言。”这个“意”就是词语字面意义之外的意味,也就是课文所说的语言形象的“潜在的力量”。“富于感染性启发性”是说诗句的暗示性最能引发鉴赏者的想象和联想,从而受到感染,如由“木”引起的落叶的联想。

任务一:咬文嚼字

默读课文,找出作者引用的诗句,并进行分类,思考作者引用这些诗句的意图是什么。

任务二:手法品鉴

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

——屈原《九歌·湘夫人》

洞庭始波,木叶微脱。

——谢庄《月赋》

木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。

——陆厥《临江王节士歌》

秋风吹木叶,还似洞庭波。

——王褒《渡河北》

列举四个名句,说明木叶之美,说明“木叶”是那么突出地成为诗人喜爱的形象,为下文的分析张本。

任务二:手法品鉴

后皇嘉树,橘徕服兮。

桂树丛生兮山之幽。

庭中有奇树,绿叶发华滋。

——“树”

叶密鸟飞碍,风轻花落迟。

皎皎云间月,灼灼叶中华。

——“叶”

亭皋木叶下,陇首秋云飞。

九月寒玷催木叶,十年征戌忆辽阳。

——“木叶”

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

辞洞庭兮落木,去涔阳兮极浦。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

——“落木”

说明有“树”的名句多,有“树叶”的名句少。探讨多用“木叶”的由来。

任务二:手法品鉴

秋月照层岭,寒风扫高木。

——南朝吴均

高树多悲风,海水扬其波。

——三国曹植《野田黄雀行》

落木千山天远大,澄江一道月分明。

——北宋黄庭坚《登快阁》

枯桑知天风。

——汉代诗人佚名《饮马长城窟行》

说明“木”有落叶因素的艺术特征。

任务二:手法品鉴

午阴嘉树清圆。

——北宋周邦彦《满庭芳》

诗歌语言具有暗示性。“木”有着一般的“木头”“木料”“木板”的影子,这些潜在形象会影响我们更多的想到树干而非叶子,但是“树”是具有枝繁叶茂的形象感的,容易引发关于浓荫的联想。而“嘉树”一词与“午荫”更相匹配,“嘉木”则明显意蕴不符。

任务二:手法品鉴

美女妖且闲,采桑歧路间;

柔条纷冉冉,落叶何翩翩。

——三国曹植《美女篇》

日暮风吹,叶落依枝。

——南朝吴均《青溪小姑歌》

静夜四无邻,荒居旧业贫;

雨中黄叶树,灯下白头人。

——唐司空曙《喜外弟卢纶见宿》

说明“木”有黄色和干燥的艺术特征。

任务二:手法品鉴

作者为了更好的给我们进行概念的区分,采用了比较法。再读文章,结合具体意象,区别“(落)木(叶)”与“树(叶)”,完成下列表格。

意象 时间 形征 颜色 质感 形象 联想(情感)

(落) 木 (叶)

树 (叶)

秋风叶落

春夏之交

脱尽叶子

枝叶繁茂

枯黄

叶绿

干褐绿

干燥

饱含水分

空阔疏朗

饱满绵密

离人的叹息

游子的漂泊

清秋的性格

密密层层

浓阴满地

生机活力

任务二:手法品鉴

综合全文,在具体诗句中体会“树叶、黄叶、木叶”“落叶、落木”“木叶、落木”几组意象的细微差别,总结诗歌语言的暗示性。

任务二:手法品鉴

树叶:“树”与“叶”形象十分一致,不排斥,不能带来秋的肃杀气息。

黄叶:满树黄色,叶子还长在树上,缺少飘零之感。

木叶:“木”能够带来落叶的衰败微黄与死寂干燥之感,带来疏朗的清秋的悲凉气息和衰败飘零之感。

任务二:手法品鉴

落叶:给人的感觉是湿润的,含有水分绿色未退尽之感。

落木:在于“木”能够展示衰败干燥和微黄沉暮的姿态,让人联想到疏朗肃杀的清秋气息。

任务二:手法品鉴

木叶:具有典型的清秋性格;兼有“木”的微黄与干燥和“叶”的绵密,疏朗与绵密的交织体。

落木:比“木叶”更空阔,连“叶”所保留下的一点点绵密生机之意都洗尽了。

任务二:手法品鉴

①暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后

②我们不留心就不会察觉它的存在

③敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

任务二:手法品鉴

诗歌语言的暗示性

林庚先生文理兼修,《说“木叶”》作为一篇文学论文,具有怎样的特点?分小组讨论并总结。

本文具有浓郁的文化气息,知识性、思想性强,说理由小见大,层层深入,行文活泼自由,富有文采。总体而言,其特点可归纳为以下三方面:

①作者努力探究文学的规律性,善用归纳、辨析的方法。

②作者善于“卖关子”。作者不是直接抛出观点,而是借助问题引导读者,引发读者的阅读兴趣和探究的意愿,有着强烈的问题意识。

③本文有着作者真切而富有个人特色的体验。本文既表现出作者作为诗人对语言的敏感性,又表现出作为学者语言表达的严谨性。

任务二:手法品鉴

本文作者的个人色彩极为明显,所以对于作者所作出的结论,学术界也存有异议。比如本文论据的使用,很显然是为证明个人观点而特意搜集,那么未选诗例呢?“木”“树”之辩是否真的可以画上句号?对此,你有什么看法。

任务三:思维思辨

解析单元任务

关注教考衔接

1.闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。

(王昌龄《闺怨》)

2.灞岸晴来送别频,相偎相倚不胜春。自家飞絮犹无定,争解垂丝绊路人。

(罗隐《柳》)

3.扬子江头杨柳春,杨花愁杀渡江人。 (郑谷《淮上与友人别》)

4.渡头杨柳青青,枝枝叶叶离情。 (晏几道《清平乐》)

5.柳阴直,烟里丝丝弄碧。隋堤上、曾见几番,拂水飘绵送行色。登临望故国,谁识、京华倦客 (周邦彦《兰陵王》)

任务一:学以致用

学习知识性读物,要了解其内容,还要学以致用,利用阅读所得探究一些具体问题。例如《说“木叶”》中所说的“暗示性”在古代诗歌中其实并不罕见,“柳”“梅”“月”“鸿雁”等形象都具有比较强的暗示性,带有某些特定的意蕴。品读下列诗句,探究古代诗词中的“柳”经常出现在什么样的场景中,能引起哪些联想,具有怎样的暗示性。也可自选形象,搜集资料,分析它们在具体诗作中的含义,思考其暗示性的由来。

任务二:教考衔接

总结林庚先生在本文使用的说理技巧。

引用论证

大量引用诗词:作者在文中大量引用了屈原、陶渊明、谢灵运、杜甫等众多古代诗人的诗句,如 “袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山”“亭皋木叶下,陇首秋云飞” 等。通过这些引用,一方面为 “木叶” 这一主题的探讨提供了丰富的素材,展示了 “木叶” 在古代诗词中的广泛应用;另一方面,借助这些经典诗句,增强了文章的文化底蕴和说服力,使读者能够更直观地感受到 “木叶” 这一意象在不同诗歌中的具体呈现和独特韵味。

对比论证

“木叶” 与 “树叶” 对比:文章将 “木叶” 与 “树叶” 进行了深入的对比。从概念上来说,“木叶” 与 “树叶” 意思相近,但在诗歌中,“木叶” 更为常见,而 “树叶” 则较为少见。作者通过对二者在诗歌中使用频率和效果的对比,指出 “木叶” 更具艺术感染力,更能引发读者的联想和想象。

“木叶” 与 “落木” 对比:作者还将 “木叶” 与 “落木” 进行对比。“木叶” 还有 “叶” 字留存,让人还能联想到叶的形象,而 “落木” 则比 “木叶” 更显得空阔,它连 “叶” 这一形象也舍去了,更能体现出一种疏朗与绵密交织的艺术效果。通过这种对比,清晰地展现了不同意象之间的细微差别,使读者对 “木叶” 这一意象的独特性有了更深刻的认识。

任务二:教考衔接

举例论证

以具体诗句为例:为了说明 “木叶” 的艺术特征,作者列举了大量包含 “木叶” 的诗句进行分析。如在分析 “木叶下,江波连,秋月照浦云歇山” 时,指出这里的 “木叶” 营造出了一种疏朗、飘零的意境;在分析 “亭皋木叶下,陇首秋云飞” 时,说明 “木叶” 与秋天的景象相融合,传达出一种萧瑟、落寞的情感。通过这些具体的例子,让读者切实感受到 “木叶” 在不同诗句中所具有的独特表现力和艺术效果,使抽象的理论分析变得具体可感。

归纳论证

总结 “木叶” 特点:作者通过对众多诗句中 “木叶” 意象的分析,逐步归纳出 “木叶” 的艺术特征和文化内涵。他指出 “木叶” 之所以成为诗人钟爱的意象,是因为它具有疏朗与绵密交织的艺术效果,能够引发读者关于树干、微黄、干燥、飘零等方面的联想,传达出一种独特的意境和情感。这种归纳论证使文章的观点更加清晰、明确,让读者对 “木叶” 这一意象有了全面而深入的认识。

因果论证

探究 “木叶” 受宠原因:作者在文中深入探讨了 “木叶” 在诗歌中广泛应用的原因。从诗歌语言的暗示性角度出发,分析了 “木” 字所具有的独特艺术效果。因为 “木” 字本身含有树干的意思,给人一种干燥、疏朗的感觉,与 “叶” 搭配,更能体现出树叶飘零的状态,所以 “木叶” 比 “树叶” 更符合诗歌的审美需求,更能传达出诗人想要表达的情感和意境。通过这种因果论证,使读者明白了 “木叶” 这一意象背后的深层原因,增强了文章的说服力和逻辑性。

任务二:教考衔接

试题链接:2025 届江苏省南京市高三上学期第一次学情调研语文试题信息类文本阅读吴天明《孔丘为什么被尊为孔子》:

4.材料中多处引述文献,这对论证有何作用?请简要说明。

分析:本题考查学生分析论证方法作用的能力。例如,根据“尊称华夏大国公卿为‘子’的最早例子是《左传·隐公四年》中卫国君子尊称该国公卿石碏为‘石子’”可知,用《左传》中卫国君子尊称该国公卿石碏为“石子”事例,论证“子”的称谓在春秋发生了变化;根据“春秋时代华夏大国的一些普通的公卿,例如鲁国的公卿‘三桓’,也被尊称为‘某子’,但他们并没有什么崇高的道德、伟大的学问”可知,用“三桓”被尊称为“子”来反驳“道德学问说”。

答案:①运用文献来证实:例如用《左传·隐公四年》里石碏的例子来论证“子”的称谓在春秋发生了变化。②运用文献来证伪:例如用“三桓”被尊称为“子”来驳“道德学问说”。

引用论证

考查方式:通常会让考生分析文中引用内容的作用,如是否增强了论证的可信度、丰富了文章内容等,或判断引用是否恰当、能否有力地支撑论点等。

任务二:教考衔接

试题链接:2024 届山东省济宁市高三 4 月高考模拟考试(二模)信息类文本阅读,冯友兰《中国哲学简史》。

在孟子看来,人生来就有仁、义、礼、智“四善端”,人只要充分发展这四善端,就能成为圣人。而荀子的看法是:人生来不仅没有善端,相反地倒是具有恶端。在《性恶》篇中,荀子一方面认定人生来就有贪图利益和感官享受的欲望,另一方面也肯定人生来又有智性,可以使人成善:“涂之人也,皆有可以知仁、义、法、正之质,皆有可以能仁、义、法、正之具,然则其可以为禹,明矣。”也就是说,孟子认为人皆可以为尧舜,是因为人的本性是善的;而荀子认为涂之人皆可以为禹,是因为人有智性。

对比论证

考查方式:可能要求考生指出文中运用对比论证的地方,分析对比的双方是什么,通过对比论证想要突出的观点是什么,以及对比论证所起到的效果等。信息类文本阅读中可能会出现这样的题目,如给出一段论述性文字,问 “文中运用了对比论证的方法,请简要分析其作用”。

任务二:教考衔接

试题链接:2024 届山东省济宁市高三 4 月高考模拟考试(二模)信息类文本阅读,冯友兰《中国哲学简史》。

在孟子看来,人生来就有仁、义、礼、智“四善端”,人只要充分发展这四善端,就能成为圣人。而荀子的看法是:人生来不仅没有善端,相反地倒是具有恶端。在《性恶》篇中,荀子一方面认定人生来就有贪图利益和感官享受的欲望,另一方面也肯定人生来又有智性,可以使人成善:“涂之人也,皆有可以知仁、义、法、正之质,皆有可以能仁、义、法、正之具,然则其可以为禹,明矣。”也就是说,孟子认为人皆可以为尧舜,是因为人的本性是善的;而荀子认为涂之人皆可以为禹,是因为人有智性。

解析:在论述荀子人性主张时,将荀子 “人性恶” 的观点与孟子 “人性本善” 的观点相对比。文中指出,在孟子看来,人生来就有仁、义、礼、智 “四善端”,人只要充分发展这四善端,就能成为圣人;而荀子的看法是,人生来不仅没有善端,相反地倒是具有恶端。这是在对比中使论点更鲜明,但题目是要求判断对原文论证的相关分析不正确的一项,其中选项 A“文章论述荀子人性主张而时时与孟子思想相参照,在优劣对比中使论点更鲜明” 是错误的,因为文章只是客观对比二者观点,并非进行优劣对比。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章论述荀子人性主张而时时与孟子思想相参照,在优劣对比中使论点更鲜明。

B.文中引述观点时或摘取《荀子》原文,或仅转述文意,显出论据剪裁上的灵活。

C.文中时现举例论证,借助读者熟悉的生活现象,将深刻的道理阐述得简易明了。

D.文章围绕荀子性恶论展开论述,既正本清源,又纠错指谬,思路明晰,层次井然。

任务二:教考衔接

归纳论证

考查方式:常考查考生对文章归纳论证过程的理解,如要求概括作者是如何通过对多个事例或现象的分析归纳出中心论点的,或者判断归纳的结论是否合理,有没有以偏概全的问题等。

试题链接:2022年高考全国乙卷语文试题。

近日,眼科门诊一连来了几名特殊患者,都是晚上熬夜看手机,第二天早上看不见东西了,这种疾病被称为“眼中风”。“中风”一词原指脑中风,包括缺血性和出血性脑中风,近几年被引入眼科。临床上,眼科医生把视网膜动脉阻塞这类缺血性眼病和视网膜静脉阻塞这类出血性眼病统称为“眼中风”。“眼中风”是眼科临床急症之一,不及时治疗会导致严重的视力损害。① 。第一种是中央动脉阻塞,会造成患者视力丧失,甚至永久失明。第二种是分支动脉阻塞,视力下降程度不像第一种那么严重,多表现为视野缺损。第三种是睫状动脉阻塞, ② ,经过治疗可能得到一定程度恢复。视网膜动脉阻塞时, ③ ,对视功能危害越大。缺血超过90分钟,视网膜光感受器组织损害不可逆;缺血超过4小时,视网膜就会出现萎缩,即使恢复了血供,视力也很难恢复。因此患者最好能在2小时内、最迟不超过4小时内接受治疗,并尽可能保住自己的视力。视网膜静脉阻塞主要表现为眼底出血,并由此导致视物模糊变形、视野缺损或注视点黑影等,不及时治疗也会导致严重后果。

20.“眼中风”因和脑血管疾病“中风”有诸多相似而得名。与此类似,“打笔仗”源自“打仗”。请简述“打笔仗”的含义并分析它得名的缘由。

任务二:教考衔接

参考答案:

含义:“打笔仗”一词由“打仗”化用而来,打仗指进行战争、进行战斗等,一般情况下,需要用到战争武器,如刀枪棍棒等,当然也可赤手空拳;而“打笔仗”引入文学中,是指文人之间对话题、宗旨、派别、尊崇主义等讨论、口诛笔伐时用笔在文章作品中进行切磋的。

缘由:双方通过运用文字来进行辩论,文章语言激烈程度与“打仗”相仿,为了驳倒对手,经常你来我往,交锋不断,来来回回很多回合,也与两军对垒互有攻守相似,所以人们习惯把人们用写文章来互相辩驳称为“打笔仗”。

解析:文本给出了关于 “眼中风” 内容的文段,其中涉及对相关概念的多种解释和示例,需要考生归纳。同时要推出 “打笔仗” 这一概念的特点、表现形式等内容。此题考查学生归纳论证能力,要求考生从具体的文本信息中归纳出一般性的结论。

任务三:写作训练

“说得清,道得明”是说明文写作的基本要求。从下列写作任务中任选一项完成,并交流修改。交流时,要注意了解同学能否明了你要说明的事理,存在哪些疑惑与误解,分析产生问题的原因。交流后,可适当修改自己的习作,做到清楚明晰。

1.探索生物世界的奇异现象,追寻天宇中的神奇星光,调查民间文化的各种形态,观察人们不同的劳动方式,凡此种种,都可以让我们有所发现,增进我们对某些道理、规律的认识。写一篇800字左右的作文,说明你所发现的某一事理。

2.常识对我们的生活、学习都很重要。它们有些是对自然现象的总结,如“朝霞不出门,晚霞行千里”;有些与文化相关,如中国古代宫殿建筑多采用对称布局;有的则凝结着人生的某些经验,如“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行”。这些常识的背后其实都存在某些事理,试以“常识中的‘理’”为话题,写一篇800字左右的说明文,题目自拟。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])