2025届高考信息类文本阅读技巧突破 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考信息类文本阅读技巧突破 课件(共35张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 12:59:41 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

信息类文本阅读技巧突破

1

复习目标

1.清晰辨别政论文、学术论文、时评、书评等不同类型

信息类文本,熟知每类文本的基本特征与结构范式。

2.精准阐释信息类文本中常出现的重要概念,如论点、

论据、论证,以及不同论证方法(举例论证、对比论证等)

的内涵,并能结合文本分析其运用。

3.迅速、准确地从文本中筛选出关键信息,包括核心观

点、重要论据、关键数据等,且能对冗余或干扰信息进行有

效过滤。

任务一:感 知 高 考

(一)选材方面

范围拓宽且具综合性:选材体现出跨学科的综合性,涉及海

洋命运共同体、古建筑修缮、论持久战、登月等不同领域的

内容,意在凸显语文作为基础学科的特质,引导基础教学打

破学科壁垒,培育学生跨学科的意识和视野。自新高考以来,

选材范围不断拓宽,涉及不同学科、贴近日常生活、反映国

家发展和社会进步的选文日益增多,文化色彩很浓的社科文

则开始减少。

4

(二)任务与试题设计方面

注重知识理解与运用:强化 “通过阅读来学习”

的理念,不仅考查信息的提取、理解等,更显性考查对

文本所传递知识的理解、运用等。如 2024 年全国甲卷

实用类文本阅读题组,以对语言文字的理解为依托,让

学生对 “偷梁换柱” 的修缮方法有了逐层深入的认识,

包括了解静态知识、想象和表述施工要点、理解不同情

境中变通运用该方法等。

5

(二)任务与试题设计方面

强调情境化与迁移运用:题目允许学生进行主观判

断,以材料为依托鼓励学生进行独立性、批判性甚至是

发散性思考,尝试考查学生的思维方法。信息性阅读试

题中的探究类题目在有意识地走向文本外部的探究,要

求学生结合日常生活中的阅读经验,利用文本观点来解

读题目情境中的观点内容、新材料或应对生活化的具体

场景问题。

6

(三)材料组织与呈现方面

方式丰富多样:多材料文本的呈现方式日益多样且

考虑阅读规律,如主文本之后增加 “链接材料”;个

别材料并不直接呈现,但题目需要学生回忆、关联相关

材料;两个或两个以上的材料均作为正式阅读文本呈现

等。材料之间的关系及考查目标也更加多元,引导学生

从多文本阅读中获得新的发现。

7

(四)能力考查方面

突出综合性与思维能力:考查学生的信息定位获取能力、

信息推理整合与逻辑推断能力、信息评价运用能力等综合能

力。通过选择题、主观题等多种题型,从不同角度考查学生

对文本的理解、分析、概括、探究等能力,还注重考查学生

对材料中观点与材料之间关系的分析和阐明,以及比较、概

括多个文本信息,发现其内容、观点、材料组织与使用等方

面异同的能力。

8

任务二:怎么考

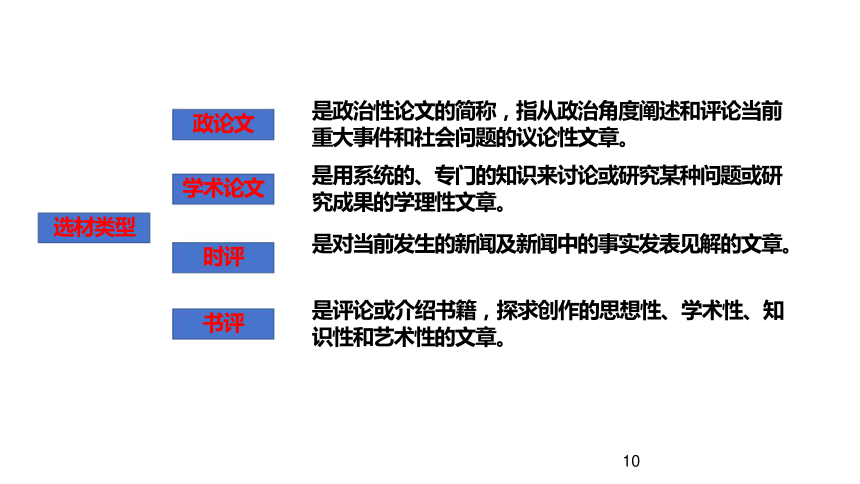

是政治性论文的简称,指从政治角度阐述和评论当前

重大事件和社会问题的议论性文章。

政论文

是用系统的、专门的知识来讨论或研究某种问题或研

究成果的学理性文章。

学术论文

选材类型

是对当前发生的新闻及新闻中的事实发表见解的文章。

时评

书评

是评论或介绍书籍,探求创作的思想性、学术性、知

识性和艺术性的文章。

10

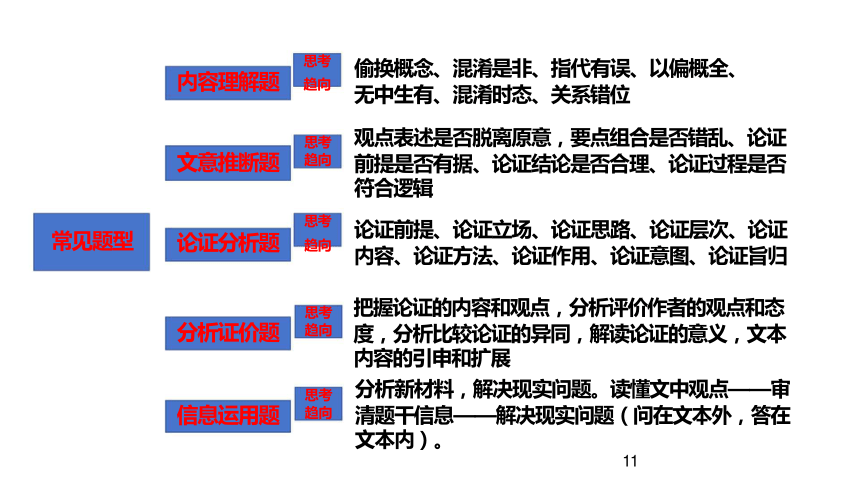

思考

偷换概念、混淆是非、指代有误、以偏概全、

无中生有、混淆时态、关系错位

内容理解题 趋向

观点表述是否脱离原意,要点组合是否错乱、论证

前提是否有据、论证结论是否合理、论证过程是否

符合逻辑

思考

趋向

文意推断题

思考

论证前提、论证立场、论证思路、论证层次、论证

内容、论证方法、论证作用、论证意图、论证旨归

常见题型

论证分析题 趋向

把握论证的内容和观点,分析评价作者的观点和态

度,分析比较论证的异同,解读论证的意义,文本

内容的引申和扩展

思考

趋向

分析证价题

分析新材料,解决现实问题。读懂文中观点——审

清题干信息——解决现实问题(问在文本外,答在

文本内)。

思考

趋向

信息运用题

11

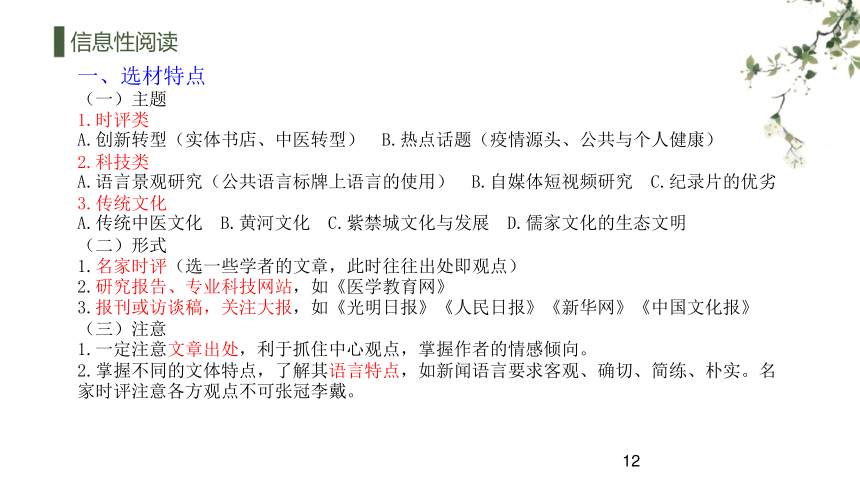

信息性阅读

一、选材特点

(一)主题

1.时评类

A.创新转型(实体书店、中医转型) B.热点话题(疫情源头、公共与个人健康)

2.科技类

A.语言景观研究(公共语言标牌上语言的使用) B.自媒体短视频研究 C.纪录片的优劣

3.传统文化

A.传统中医文化 B.黄河文化 C.紫禁城文化与发展 D.儒家文化的生态文明

(二)形式

1.名家时评(选一些学者的文章,此时往往出处即观点)

2.研究报告、专业科技网站,如《医学教育网》

3.报刊或访谈稿,关注大报,如《光明日报》《人民日报》《新华网》《中国文化报》

(三)注意

1.一定注意文章出处,利于抓住中心观点,掌握作者的情感倾向。

2.掌握不同的文体特点,了解其语言特点,如新闻语言要求客观、确切、简练、朴实。名

家时评注意各方观点不可张冠李戴。

12

信息性阅读

二、趋势预测

1.人文艺术与理论研究。具有时代性地域性的人类活动,人类社会文化现象,能增强

中华文化认同感,如“中国画”、“文学时空观”等。

2.社会生活与民生民情。如“非遗保护”、“冰雪运动”等,不回避社会热点,能关

注社会热点话题,情系民生民情,促进社会和谐发展。

3.大国重器与科技发展。探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革的国之重器,

凝聚了中国智慧,诠释了中国实力,是一个国家科技创新能力和综合国力的重要标志,

牵涉国脉国运,关系民族盛衰。如“神舟十二号载人飞船”、“北斗卫星导航系统”

等。

13

任务三:四步读文解题

第一步

看材料出处(摘编自):弄清材料的写作对象和材料的大意。

2023年新课标1卷 摘编自赫克托.麦克唐纳《后真相时代》,刘清山译

2023年新课标2卷 1.摘自习近平《谈谈调查研究》

2.摘编自费孝通《亦谈社会调查》

2024年新课标1卷 1.摘自毛泽东《论持久战》

2.摘编自荣维木《中国共产党抗日持久战的战略与实践》

2024年新课标2卷 1.摘编自布莱恩·弗洛卡《登月》,袁玮译

2.摘译自斯蒂芬·克拉克《中国计划在2020年前登上月球背面》

3.摘编自吴伟仁《<月背征途〉推荐序》

2025年八省联考

1.摘编自《<中国古代重要科技发明创造〉前言》

2.摘编自金秋鹏《中国古代的造船和航海》

15

第二步

抓中心句(首尾段和各段的首尾句):

明确观点,疏通文本,为提取关键信息服务。

以2024年新课标1卷材料二为例

16

2024年新课标1卷 材料二第二段

首先,毛泽东分析了中国实施持久战的外部原因。他说:“中日战争不是任何别

的战争,乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行

的一个决死的战争。”他列举了中日双方“互相反对”的四个特点。除战争的正义、

非正义,以及与此相关的寡助、多助问题外,他特别强调了敌强我弱和敌小我大的问

题。日本的强,表现在它的军力、经济力和政治组织力,这就决定了中国的抗日战争

不能很快取得胜利。日本的小,表现在国度小,其人力、军力、财力、物力均经不起

长期战争的消耗,这就决定了中国可以通过持久战而最终打败日本。

17

2024年新课标1卷 材料二第二段

但是,仅仅看到由客观条件造成的抗日战争的持久性,还远远不是抗日持久战的

战略思想。蒋介石等人缺乏对中国与世界关系以及世界格局演变的辩证思考,因此他

们对所谓“持久”的把握往往脱离实际,盲目地寄希望于西方国家的调停或干预。而

中国共产党的持久战思想,是建立在对与战争相关的一切外部与内部复杂因素进行深

刻分析的基础之上的,对于战争不同阶段的关系、战略持久与战役速决的关系等,都

有完整的科学分析。因此它的持久战战略,既不会因为一时顺利而幻想“速胜”,也

不会因为一时挫折而失去必胜的信心。

18

第三步

圈画关联词(特别是假设、因果、转折和条件这四类)

1. 明确段与段之间的逻辑顺序。

2. 对于段落内部的逻辑表达更清晰。

3. 为选择题选项的语言逻辑表述提供文本依

据。

以2024年新课标1卷材料二为例

19

2024年新课标1卷 材料二第二段

但是,仅仅看到由客观条件造成的抗日战争的持久性,还远远不是抗日持久战的

战略思想。蒋介石等人缺乏对中国与世界关系以及世界格局演变的辩证思考,因此他

们对所谓“持久”的把握往往脱离实际,盲目地寄希望于西方国家的调停或干预。而

中国共产党的持久战思想,是建立在对与战争相关的一切外部与内部复杂因素进行深

刻分析的基础之上的,对于战争不同阶段的关系、战略持久与战役速决的关系等,都

有完整的科学分析。因此它的持久战战略,既不会因为一时顺利而幻想“速胜”,也

不会因为一时挫折而失去必胜的信心。

20

任务四:课堂训练

圈画出下面这段文字的词语(表达逻辑关系),辨别这两段的段内逻辑

评估某项发明的原创性,要有可靠的考古或文献证据,能证明它是迄今所知世界上最早的,或者属

于最早之一且独具特色。为慎重起见,我们未推选那些因史料不足而不易判断其科技内涵或原创性的发

明。在推选的发明创造中,有些可能未持续发展或实用功能有限,却体现出非凡的智慧和技艺;还有些

在技术的复杂性方面不甚突出,却曾对文明进程产生较大影响。

中华民族成就了诸多发明创造,为人类文明作出了巨大贡献。水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在

史前,对中华文明的形成产生了至关重要的影响。先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期。盛唐的

科技创造不甚突出,反倒是长期被认为偏安积弱的宋代却拥有辉煌的创造发明。大约从元末开始,我国

传统科技进入缓慢发展阶段,鲜有重大发明创造。这些现象值得我们深思。

22

第一段(段内逻辑)

首先提出评估某项发明原创性的标准,即要有可靠的考古或文献证据证明是世界

最早或最早之一且独具特色。

接着基于 “为慎重起见” 这一前提,说明未推选因史料不足不易判断科技内涵

或原创性发明的情况。

然后通过 “却” 这一转折词,分别阐述了推选的发明创造中两种不同的情况,

一种是有些发明虽未持续发展或实用功能有限但体现非凡智慧和技艺,“还有些” 表

明并列关系,即另一种是在技术复杂性方面不突出但对文明进程产生较大影响的发明。

整体是先提出标准,再说明未推选情况,最后阐述推选发明的不同特点,是层层

递进的逻辑关系。

23

第二段(段内逻辑)

先总体说明中华民族成就诸多发明创造并为人类文明作巨大贡献。

接着按照时间顺序,依次阐述了史前时期水稻栽培、粟作、琢玉等技术对中华文

明形成的重要影响;先秦两汉是重要科技发明的形成期;盛唐科技创造不突出,宋代

却有辉煌创造发明;大约从元末开始我国传统科技进入缓慢发展阶段。

是按照时间先后顺序,对不同历史时期中华民族科技发明创造的情况进行叙述的

逻辑关系。

24

第四步

选项语言表达与材料的关系

1. 选项中的阐述对象在文本中的具体体现。

2. 选项中的逻辑表述与材料表达的关联。

以2025年八省联考为例

25

第四步

两则材料的主要内容(材料一)

1. 指出 “四大发明” 不足以全面展现中华民族科技成就,评选出 88

项 “中国古代重要科技发明创造” 并分类为科学发现与创造、技术

发明、工程成就三类。

2.说明评估发明原创性要有可靠证据,未推选史料不足的发明,部分

发明虽有不足但意义重大。

3.梳理中华民族科技发明创造的发展历程,如史前技术对文明形成重

要,先秦两汉是形成期,宋代辉煌,元末后缓慢发展。

4.阐述我国科技史界注重探讨知识创造传播及科技与社会因素互动,

以全球史视野考察中国传统科技,“丝绸之路” 推动文明演进。

5.强调科技史学科视角独特,期待先贤智慧激励当代创新。

第四步

两则材料的主要内容(材料二)

1. 讲述舵的发展历程,从利用篙和桨控制船行方向,到舵桨出现,再

到真正的舵产生。

2.说明舵的作用原理是利用船尾水流形成的舵压及杠杆原理控制船行

方向。

3.指出舵最迟在东汉出现和使用,当时已是转轴舵,有安装舵把的洞

孔。

4.介绍舵的进一步演进,如垂直舵、升降舵、平衡舵、开孔舵等及其

特点和优势。

5.表明我国是最早发明舵的国家,欧洲在十二世纪引入舵,为十五世

纪大航海时代创造了条件。

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.科技史研究的推进,需要突破“四大发明”这一提法的局限,全面考察中华

民族的科技成就。

B.中国古代科技创造在时间上并非均匀分布,先秦两汉成果众多,对推动中华

文明的形成更加重要。

C.不同文明之间的科技交流,既有可能通过实物的形式,也有可能通过知识分

享的形式来进行。

D.“全球史视野”要求拓展科技史研究的范围,例如将沿着“丝绸之路”进行

的科技交流纳入考察视野。

28

答案:B

分析:材料一提到 “水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在史前,对中华文明的形成产生了至

关重要的影响。先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期”,但并没有说先秦两汉的科技创

造对推动中华文明的形成更加重要,选项 B 属于无中生有。

A 选项,材料一开头提到 “‘四大发明’长期被视为中华文明的标志,但它还不足以全面展

现中华民族的科技成就”,说明科技史研究需要突破 “四大发明” 的局限,全面考察中华民

族的科技成就,A 项正确。

C 选项,根据材料一 “科技知识可能是多地起源的,也可能是通过传播而被不同文明分享的。

中国人向世界贡献了多种作物栽培方法…… 也引种了玉米、马铃薯、西红柿等作物” 可知,

不同文明之间的科技交流可以通过实物(如作物)和知识分享的形式进行,C 项正确。

D 选项,由材料一 “我们希望以全球史视野考察中国传统科技……‘丝绸之路’不仅是中国

与世界贸易交流的通道,也是科技知识传播和互动的活跃区域” 可知,“全球史视野” 要求

将 “丝绸之路” 的科技交流纳入考察视野,D 项正确。

29

2.根据材料二内容,下列说法正确的一项是

A.当船只体积较小或者行驶于浅水区域时,使用舵来操控航向,比起用篙

和桨并不具备优势。

B.广州西汉末年墓出土的木船模型上舵桨的形状,说明划水性能并非舵桨

演变过程中的主要因素。

C.垂直舵的产生是基于中国古代船舶独特的尾部结构,因此它难以应用于

古代其他地区的船舶。

D.从升降舵、平衡舵、开孔舵等可以看出,古人在舵的改进时关注的主要

问题是减少舵压以便操控。

30

答案:B

分析:材料二提到 “在广州西汉末年墓中出土的木船模型上,舵桨的形状跟划行用的长

桨不同,桨翼短而宽,增大桨翼伸入水中的面积,增强了控制方向的性能”,这说明在舵桨的

演变过程中,更注重控制方向的性能,而非划水性能,B 项正确。

A 选项,根据材料二 “在初期,由于船只比较小,一般利用篙和桨直接控制船行方

向…… 随着船只的活动范围扩大到深水区域…… 桨要兼负推进和制导方向的职能,操纵起来

就很不容易了…… 于是,桨分成两种,一种专管划行,一种专管控制方向。专管控制方向的

舵桨逐渐从船舷移到船尾中央” 可知,当船只体积较小或在浅水区域时,主要用篙和桨控制

方向,此时还没有舵,A 项错误。

C 选项,材料二只是说中国船舶独特的尾部结构便于垂直舵的装置,但不能由此得出它

难以应用于古代其他地区的船舶,属于过度推断,C 项错误。

D 选项,从升降舵、平衡舵、开孔舵等可以看出,古人在舵的改进时关注的问题是多方

面的,如升降舵是依据水的深浅调节舵的高低,平衡舵是使操纵更加轻便和提高控制航向的能

力,开孔舵是转舵省力且不影响性能,并非主要是减少舵压以便操控,D 项错误。

31

3.下列对两则材料论述和说明的分析,不正确的一项是

A.材料一运用作比较的方法,分析了中国古代科技知识输出和引进的不同

特点。

B.材料二中以东汉陶船模型为例,说明早期舵的形制,也佐证了舵的产生

时间。

C.材料一主要按照逻辑顺序展开,材料二则主要按照时间顺序进行说明。

D.材料二中李约瑟的论断,可以佐证材料一中关于科技知识传播的观点。

32

答案:A

分析:材料一提到了中国古代科技知识的输出和引进,但并没有运用作比较的方法分析

其不同特点,A 项错误。

B 选项,材料二 “舵最迟在东汉已经出现和使用。由东汉墓中出土的陶船模型可知,舵

面呈不规则的四方形,面积比较大,跟舵桨已经没有相似之处”,以东汉陶船模型为例说明早

期舵的形制,同时也佐证了舵的产生时间,B 项正确。

C 选项,材料一主要围绕中国古代科技发明创造的评选、发展历程、研究视角等进行逻

辑论述;材料二则按照舵的发展时间顺序,从初期到东汉,再到后来的各种演变进行说明,C

项正确。

D 选项,材料二中李约瑟认为 “中国的发明,在十世纪末叶以前已经被引进阿拉伯文化

区域”,这佐证了材料一中 “科技知识可能是通过传播而被不同文明分享的” 这一关于科技

知识传播的观点,D 项正确。

33

四步读文方法总结

一、看材料出处(摘编自)

二、抓中心句(首尾段和各段的首尾句)

三、圈画关联词(特别是假设、因果、转折和条件这四类)

四、选项语言表达与材料的关系

34

任务五:

课后读文训练

信息类文本阅读技巧突破

1

复习目标

1.清晰辨别政论文、学术论文、时评、书评等不同类型

信息类文本,熟知每类文本的基本特征与结构范式。

2.精准阐释信息类文本中常出现的重要概念,如论点、

论据、论证,以及不同论证方法(举例论证、对比论证等)

的内涵,并能结合文本分析其运用。

3.迅速、准确地从文本中筛选出关键信息,包括核心观

点、重要论据、关键数据等,且能对冗余或干扰信息进行有

效过滤。

任务一:感 知 高 考

(一)选材方面

范围拓宽且具综合性:选材体现出跨学科的综合性,涉及海

洋命运共同体、古建筑修缮、论持久战、登月等不同领域的

内容,意在凸显语文作为基础学科的特质,引导基础教学打

破学科壁垒,培育学生跨学科的意识和视野。自新高考以来,

选材范围不断拓宽,涉及不同学科、贴近日常生活、反映国

家发展和社会进步的选文日益增多,文化色彩很浓的社科文

则开始减少。

4

(二)任务与试题设计方面

注重知识理解与运用:强化 “通过阅读来学习”

的理念,不仅考查信息的提取、理解等,更显性考查对

文本所传递知识的理解、运用等。如 2024 年全国甲卷

实用类文本阅读题组,以对语言文字的理解为依托,让

学生对 “偷梁换柱” 的修缮方法有了逐层深入的认识,

包括了解静态知识、想象和表述施工要点、理解不同情

境中变通运用该方法等。

5

(二)任务与试题设计方面

强调情境化与迁移运用:题目允许学生进行主观判

断,以材料为依托鼓励学生进行独立性、批判性甚至是

发散性思考,尝试考查学生的思维方法。信息性阅读试

题中的探究类题目在有意识地走向文本外部的探究,要

求学生结合日常生活中的阅读经验,利用文本观点来解

读题目情境中的观点内容、新材料或应对生活化的具体

场景问题。

6

(三)材料组织与呈现方面

方式丰富多样:多材料文本的呈现方式日益多样且

考虑阅读规律,如主文本之后增加 “链接材料”;个

别材料并不直接呈现,但题目需要学生回忆、关联相关

材料;两个或两个以上的材料均作为正式阅读文本呈现

等。材料之间的关系及考查目标也更加多元,引导学生

从多文本阅读中获得新的发现。

7

(四)能力考查方面

突出综合性与思维能力:考查学生的信息定位获取能力、

信息推理整合与逻辑推断能力、信息评价运用能力等综合能

力。通过选择题、主观题等多种题型,从不同角度考查学生

对文本的理解、分析、概括、探究等能力,还注重考查学生

对材料中观点与材料之间关系的分析和阐明,以及比较、概

括多个文本信息,发现其内容、观点、材料组织与使用等方

面异同的能力。

8

任务二:怎么考

是政治性论文的简称,指从政治角度阐述和评论当前

重大事件和社会问题的议论性文章。

政论文

是用系统的、专门的知识来讨论或研究某种问题或研

究成果的学理性文章。

学术论文

选材类型

是对当前发生的新闻及新闻中的事实发表见解的文章。

时评

书评

是评论或介绍书籍,探求创作的思想性、学术性、知

识性和艺术性的文章。

10

思考

偷换概念、混淆是非、指代有误、以偏概全、

无中生有、混淆时态、关系错位

内容理解题 趋向

观点表述是否脱离原意,要点组合是否错乱、论证

前提是否有据、论证结论是否合理、论证过程是否

符合逻辑

思考

趋向

文意推断题

思考

论证前提、论证立场、论证思路、论证层次、论证

内容、论证方法、论证作用、论证意图、论证旨归

常见题型

论证分析题 趋向

把握论证的内容和观点,分析评价作者的观点和态

度,分析比较论证的异同,解读论证的意义,文本

内容的引申和扩展

思考

趋向

分析证价题

分析新材料,解决现实问题。读懂文中观点——审

清题干信息——解决现实问题(问在文本外,答在

文本内)。

思考

趋向

信息运用题

11

信息性阅读

一、选材特点

(一)主题

1.时评类

A.创新转型(实体书店、中医转型) B.热点话题(疫情源头、公共与个人健康)

2.科技类

A.语言景观研究(公共语言标牌上语言的使用) B.自媒体短视频研究 C.纪录片的优劣

3.传统文化

A.传统中医文化 B.黄河文化 C.紫禁城文化与发展 D.儒家文化的生态文明

(二)形式

1.名家时评(选一些学者的文章,此时往往出处即观点)

2.研究报告、专业科技网站,如《医学教育网》

3.报刊或访谈稿,关注大报,如《光明日报》《人民日报》《新华网》《中国文化报》

(三)注意

1.一定注意文章出处,利于抓住中心观点,掌握作者的情感倾向。

2.掌握不同的文体特点,了解其语言特点,如新闻语言要求客观、确切、简练、朴实。名

家时评注意各方观点不可张冠李戴。

12

信息性阅读

二、趋势预测

1.人文艺术与理论研究。具有时代性地域性的人类活动,人类社会文化现象,能增强

中华文化认同感,如“中国画”、“文学时空观”等。

2.社会生活与民生民情。如“非遗保护”、“冰雪运动”等,不回避社会热点,能关

注社会热点话题,情系民生民情,促进社会和谐发展。

3.大国重器与科技发展。探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革的国之重器,

凝聚了中国智慧,诠释了中国实力,是一个国家科技创新能力和综合国力的重要标志,

牵涉国脉国运,关系民族盛衰。如“神舟十二号载人飞船”、“北斗卫星导航系统”

等。

13

任务三:四步读文解题

第一步

看材料出处(摘编自):弄清材料的写作对象和材料的大意。

2023年新课标1卷 摘编自赫克托.麦克唐纳《后真相时代》,刘清山译

2023年新课标2卷 1.摘自习近平《谈谈调查研究》

2.摘编自费孝通《亦谈社会调查》

2024年新课标1卷 1.摘自毛泽东《论持久战》

2.摘编自荣维木《中国共产党抗日持久战的战略与实践》

2024年新课标2卷 1.摘编自布莱恩·弗洛卡《登月》,袁玮译

2.摘译自斯蒂芬·克拉克《中国计划在2020年前登上月球背面》

3.摘编自吴伟仁《<月背征途〉推荐序》

2025年八省联考

1.摘编自《<中国古代重要科技发明创造〉前言》

2.摘编自金秋鹏《中国古代的造船和航海》

15

第二步

抓中心句(首尾段和各段的首尾句):

明确观点,疏通文本,为提取关键信息服务。

以2024年新课标1卷材料二为例

16

2024年新课标1卷 材料二第二段

首先,毛泽东分析了中国实施持久战的外部原因。他说:“中日战争不是任何别

的战争,乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行

的一个决死的战争。”他列举了中日双方“互相反对”的四个特点。除战争的正义、

非正义,以及与此相关的寡助、多助问题外,他特别强调了敌强我弱和敌小我大的问

题。日本的强,表现在它的军力、经济力和政治组织力,这就决定了中国的抗日战争

不能很快取得胜利。日本的小,表现在国度小,其人力、军力、财力、物力均经不起

长期战争的消耗,这就决定了中国可以通过持久战而最终打败日本。

17

2024年新课标1卷 材料二第二段

但是,仅仅看到由客观条件造成的抗日战争的持久性,还远远不是抗日持久战的

战略思想。蒋介石等人缺乏对中国与世界关系以及世界格局演变的辩证思考,因此他

们对所谓“持久”的把握往往脱离实际,盲目地寄希望于西方国家的调停或干预。而

中国共产党的持久战思想,是建立在对与战争相关的一切外部与内部复杂因素进行深

刻分析的基础之上的,对于战争不同阶段的关系、战略持久与战役速决的关系等,都

有完整的科学分析。因此它的持久战战略,既不会因为一时顺利而幻想“速胜”,也

不会因为一时挫折而失去必胜的信心。

18

第三步

圈画关联词(特别是假设、因果、转折和条件这四类)

1. 明确段与段之间的逻辑顺序。

2. 对于段落内部的逻辑表达更清晰。

3. 为选择题选项的语言逻辑表述提供文本依

据。

以2024年新课标1卷材料二为例

19

2024年新课标1卷 材料二第二段

但是,仅仅看到由客观条件造成的抗日战争的持久性,还远远不是抗日持久战的

战略思想。蒋介石等人缺乏对中国与世界关系以及世界格局演变的辩证思考,因此他

们对所谓“持久”的把握往往脱离实际,盲目地寄希望于西方国家的调停或干预。而

中国共产党的持久战思想,是建立在对与战争相关的一切外部与内部复杂因素进行深

刻分析的基础之上的,对于战争不同阶段的关系、战略持久与战役速决的关系等,都

有完整的科学分析。因此它的持久战战略,既不会因为一时顺利而幻想“速胜”,也

不会因为一时挫折而失去必胜的信心。

20

任务四:课堂训练

圈画出下面这段文字的词语(表达逻辑关系),辨别这两段的段内逻辑

评估某项发明的原创性,要有可靠的考古或文献证据,能证明它是迄今所知世界上最早的,或者属

于最早之一且独具特色。为慎重起见,我们未推选那些因史料不足而不易判断其科技内涵或原创性的发

明。在推选的发明创造中,有些可能未持续发展或实用功能有限,却体现出非凡的智慧和技艺;还有些

在技术的复杂性方面不甚突出,却曾对文明进程产生较大影响。

中华民族成就了诸多发明创造,为人类文明作出了巨大贡献。水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在

史前,对中华文明的形成产生了至关重要的影响。先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期。盛唐的

科技创造不甚突出,反倒是长期被认为偏安积弱的宋代却拥有辉煌的创造发明。大约从元末开始,我国

传统科技进入缓慢发展阶段,鲜有重大发明创造。这些现象值得我们深思。

22

第一段(段内逻辑)

首先提出评估某项发明原创性的标准,即要有可靠的考古或文献证据证明是世界

最早或最早之一且独具特色。

接着基于 “为慎重起见” 这一前提,说明未推选因史料不足不易判断科技内涵

或原创性发明的情况。

然后通过 “却” 这一转折词,分别阐述了推选的发明创造中两种不同的情况,

一种是有些发明虽未持续发展或实用功能有限但体现非凡智慧和技艺,“还有些” 表

明并列关系,即另一种是在技术复杂性方面不突出但对文明进程产生较大影响的发明。

整体是先提出标准,再说明未推选情况,最后阐述推选发明的不同特点,是层层

递进的逻辑关系。

23

第二段(段内逻辑)

先总体说明中华民族成就诸多发明创造并为人类文明作巨大贡献。

接着按照时间顺序,依次阐述了史前时期水稻栽培、粟作、琢玉等技术对中华文

明形成的重要影响;先秦两汉是重要科技发明的形成期;盛唐科技创造不突出,宋代

却有辉煌创造发明;大约从元末开始我国传统科技进入缓慢发展阶段。

是按照时间先后顺序,对不同历史时期中华民族科技发明创造的情况进行叙述的

逻辑关系。

24

第四步

选项语言表达与材料的关系

1. 选项中的阐述对象在文本中的具体体现。

2. 选项中的逻辑表述与材料表达的关联。

以2025年八省联考为例

25

第四步

两则材料的主要内容(材料一)

1. 指出 “四大发明” 不足以全面展现中华民族科技成就,评选出 88

项 “中国古代重要科技发明创造” 并分类为科学发现与创造、技术

发明、工程成就三类。

2.说明评估发明原创性要有可靠证据,未推选史料不足的发明,部分

发明虽有不足但意义重大。

3.梳理中华民族科技发明创造的发展历程,如史前技术对文明形成重

要,先秦两汉是形成期,宋代辉煌,元末后缓慢发展。

4.阐述我国科技史界注重探讨知识创造传播及科技与社会因素互动,

以全球史视野考察中国传统科技,“丝绸之路” 推动文明演进。

5.强调科技史学科视角独特,期待先贤智慧激励当代创新。

第四步

两则材料的主要内容(材料二)

1. 讲述舵的发展历程,从利用篙和桨控制船行方向,到舵桨出现,再

到真正的舵产生。

2.说明舵的作用原理是利用船尾水流形成的舵压及杠杆原理控制船行

方向。

3.指出舵最迟在东汉出现和使用,当时已是转轴舵,有安装舵把的洞

孔。

4.介绍舵的进一步演进,如垂直舵、升降舵、平衡舵、开孔舵等及其

特点和优势。

5.表明我国是最早发明舵的国家,欧洲在十二世纪引入舵,为十五世

纪大航海时代创造了条件。

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.科技史研究的推进,需要突破“四大发明”这一提法的局限,全面考察中华

民族的科技成就。

B.中国古代科技创造在时间上并非均匀分布,先秦两汉成果众多,对推动中华

文明的形成更加重要。

C.不同文明之间的科技交流,既有可能通过实物的形式,也有可能通过知识分

享的形式来进行。

D.“全球史视野”要求拓展科技史研究的范围,例如将沿着“丝绸之路”进行

的科技交流纳入考察视野。

28

答案:B

分析:材料一提到 “水稻栽培、粟作、琢玉等技术出现在史前,对中华文明的形成产生了至

关重要的影响。先秦两汉是相当数量重要科技发明的形成期”,但并没有说先秦两汉的科技创

造对推动中华文明的形成更加重要,选项 B 属于无中生有。

A 选项,材料一开头提到 “‘四大发明’长期被视为中华文明的标志,但它还不足以全面展

现中华民族的科技成就”,说明科技史研究需要突破 “四大发明” 的局限,全面考察中华民

族的科技成就,A 项正确。

C 选项,根据材料一 “科技知识可能是多地起源的,也可能是通过传播而被不同文明分享的。

中国人向世界贡献了多种作物栽培方法…… 也引种了玉米、马铃薯、西红柿等作物” 可知,

不同文明之间的科技交流可以通过实物(如作物)和知识分享的形式进行,C 项正确。

D 选项,由材料一 “我们希望以全球史视野考察中国传统科技……‘丝绸之路’不仅是中国

与世界贸易交流的通道,也是科技知识传播和互动的活跃区域” 可知,“全球史视野” 要求

将 “丝绸之路” 的科技交流纳入考察视野,D 项正确。

29

2.根据材料二内容,下列说法正确的一项是

A.当船只体积较小或者行驶于浅水区域时,使用舵来操控航向,比起用篙

和桨并不具备优势。

B.广州西汉末年墓出土的木船模型上舵桨的形状,说明划水性能并非舵桨

演变过程中的主要因素。

C.垂直舵的产生是基于中国古代船舶独特的尾部结构,因此它难以应用于

古代其他地区的船舶。

D.从升降舵、平衡舵、开孔舵等可以看出,古人在舵的改进时关注的主要

问题是减少舵压以便操控。

30

答案:B

分析:材料二提到 “在广州西汉末年墓中出土的木船模型上,舵桨的形状跟划行用的长

桨不同,桨翼短而宽,增大桨翼伸入水中的面积,增强了控制方向的性能”,这说明在舵桨的

演变过程中,更注重控制方向的性能,而非划水性能,B 项正确。

A 选项,根据材料二 “在初期,由于船只比较小,一般利用篙和桨直接控制船行方

向…… 随着船只的活动范围扩大到深水区域…… 桨要兼负推进和制导方向的职能,操纵起来

就很不容易了…… 于是,桨分成两种,一种专管划行,一种专管控制方向。专管控制方向的

舵桨逐渐从船舷移到船尾中央” 可知,当船只体积较小或在浅水区域时,主要用篙和桨控制

方向,此时还没有舵,A 项错误。

C 选项,材料二只是说中国船舶独特的尾部结构便于垂直舵的装置,但不能由此得出它

难以应用于古代其他地区的船舶,属于过度推断,C 项错误。

D 选项,从升降舵、平衡舵、开孔舵等可以看出,古人在舵的改进时关注的问题是多方

面的,如升降舵是依据水的深浅调节舵的高低,平衡舵是使操纵更加轻便和提高控制航向的能

力,开孔舵是转舵省力且不影响性能,并非主要是减少舵压以便操控,D 项错误。

31

3.下列对两则材料论述和说明的分析,不正确的一项是

A.材料一运用作比较的方法,分析了中国古代科技知识输出和引进的不同

特点。

B.材料二中以东汉陶船模型为例,说明早期舵的形制,也佐证了舵的产生

时间。

C.材料一主要按照逻辑顺序展开,材料二则主要按照时间顺序进行说明。

D.材料二中李约瑟的论断,可以佐证材料一中关于科技知识传播的观点。

32

答案:A

分析:材料一提到了中国古代科技知识的输出和引进,但并没有运用作比较的方法分析

其不同特点,A 项错误。

B 选项,材料二 “舵最迟在东汉已经出现和使用。由东汉墓中出土的陶船模型可知,舵

面呈不规则的四方形,面积比较大,跟舵桨已经没有相似之处”,以东汉陶船模型为例说明早

期舵的形制,同时也佐证了舵的产生时间,B 项正确。

C 选项,材料一主要围绕中国古代科技发明创造的评选、发展历程、研究视角等进行逻

辑论述;材料二则按照舵的发展时间顺序,从初期到东汉,再到后来的各种演变进行说明,C

项正确。

D 选项,材料二中李约瑟认为 “中国的发明,在十世纪末叶以前已经被引进阿拉伯文化

区域”,这佐证了材料一中 “科技知识可能是通过传播而被不同文明分享的” 这一关于科技

知识传播的观点,D 项正确。

33

四步读文方法总结

一、看材料出处(摘编自)

二、抓中心句(首尾段和各段的首尾句)

三、圈画关联词(特别是假设、因果、转折和条件这四类)

四、选项语言表达与材料的关系

34

任务五:

课后读文训练