2025届高考语文复习:探究论述类文本论证效果题 课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:探究论述类文本论证效果题 课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 39.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 13:11:42 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

探究论述类文本论证效果题

——以2024年新课标I卷第4题为例

因“问”而思,思而促教

目录

壹

说试题考查情况

贰

说试题考查价值

叁

说试题解决方法

肆

说试题引发思考

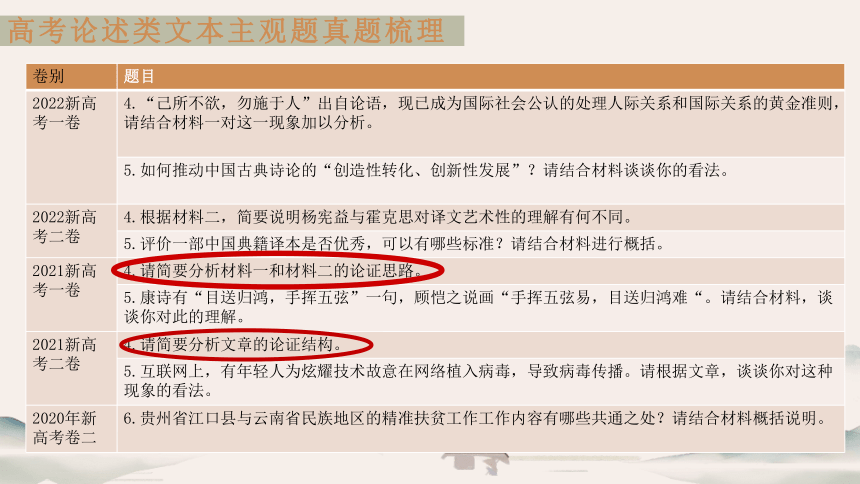

一、说试题考查情况

梳理近年相关高考题、分析考查的原因

高考论述类文本主观题真题梳理

卷别 题目

2022新高考一卷 4.“己所不欲,勿施于人”出自论语,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则,请结合材料一对这一现象加以分析。

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。

2022新高考二卷 4.根据材料二,简要说明杨宪益与霍克思对译文艺术性的理解有何不同。

5.评价一部中国典籍译本是否优秀,可以有哪些标准?请结合材料进行概括。

2021新高考一卷 4.请简要分析材料一和材料二的论证思路。

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难“。请结合材料,谈谈你对此的理解。

2021新高考二卷 4.请简要分析文章的论证结构。

5.互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。

2020年新高考卷二 6.贵州省江口县与云南省民族地区的精准扶贫工作工作内容有哪些共通之处?请结合材料概括说明。

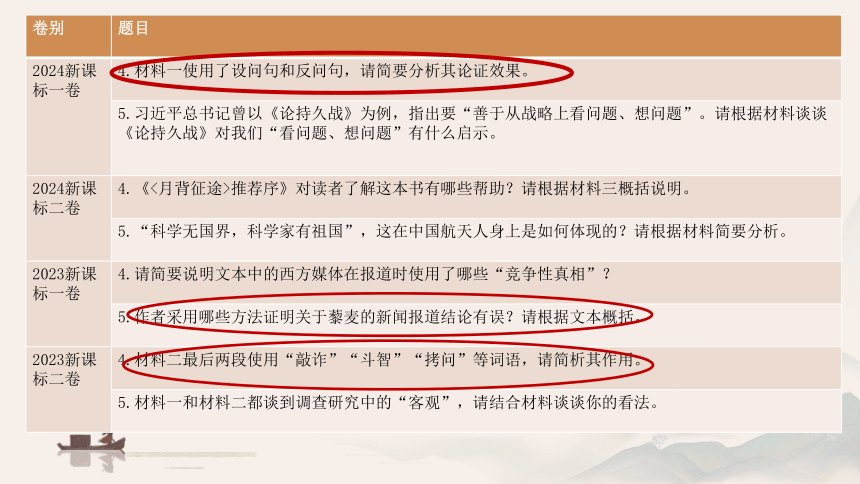

卷别 题目

2024新课标一卷 4.材料一使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。

5.习近平总书记曾以《论持久战》为例,指出要“善于从战略上看问题、想问题”。请根据材料谈谈《论持久战》对我们“看问题、想问题”有什么启示。

2024新课标二卷 4.《<月背征途>推荐序》对读者了解这本书有哪些帮助?请根据材料三概括说明。

5.“科学无国界,科学家有祖国”,这在中国航天人身上是如何体现的?请根据材料简要分析。

2023新课标一卷 4.请简要说明文本中的西方媒体在报道时使用了哪些“竞争性真相”?

5.作者采用哪些方法证明关于藜麦的新闻报道结论有误?请根据文本概括。

2023新课标二卷 4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。

5.材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,请结合材料谈谈你的看法。

1.从单一文体知识角度来说,论证是论述类文本的基本知识点,是论述类文本区别于其他文体的基本文体特征。论证效果的考查可以涉及到关于论证的所有内容,知识综合性更强。

2.从综合能力考查角度来说,论证效果以主观题的形式出现真正考查了学生的信息获取与加工,语言建构与运用,逻辑推理、判断与论证等多方面能力。

论证效果频繁考查原因

二、说试题考查价值

说题型特点、命题意图、考察方向、学科核心素养、学业质量水平

说试题呈现特点、命题意图、考察方向、学科核心素养、学业质量水平

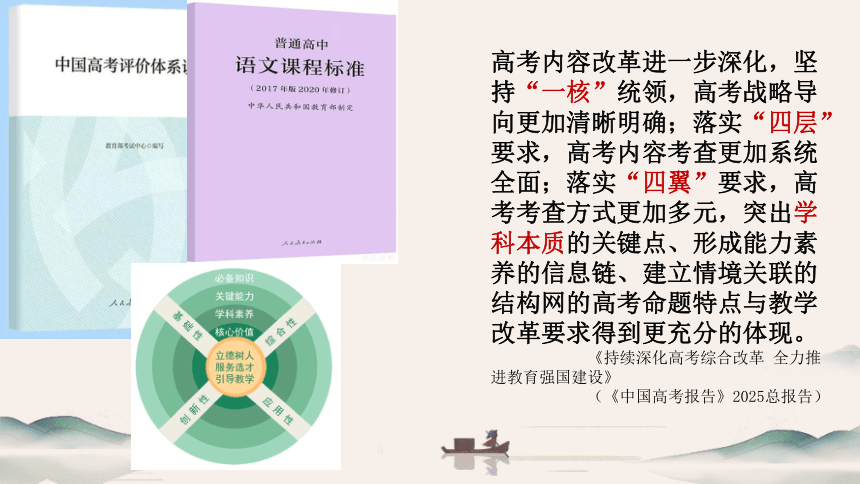

高考内容改革进一步深化,坚持“一核”统领,高考战略导向更加清晰明确;落实“四层”要求,高考内容考查更加系统全面;落实“四翼”要求,高考考查方式更加多元,突出学科本质的关键点、形成能力素养的信息链、建立情境关联的结构网的高考命题特点与教学改革要求得到更充分的体现。

《持续深化高考综合改革 全力推进教育强国建设》

(《中国高考报告》2025总报告)

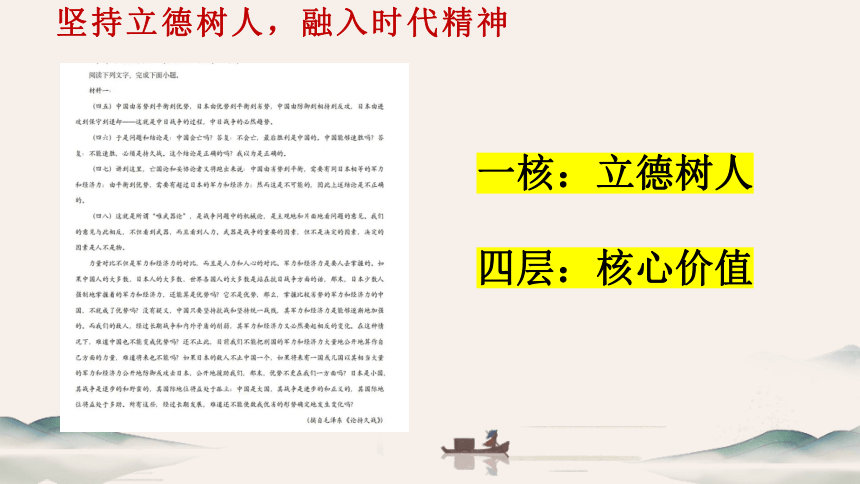

坚持立德树人,融入时代精神

一核:立德树人

四层:核心价值

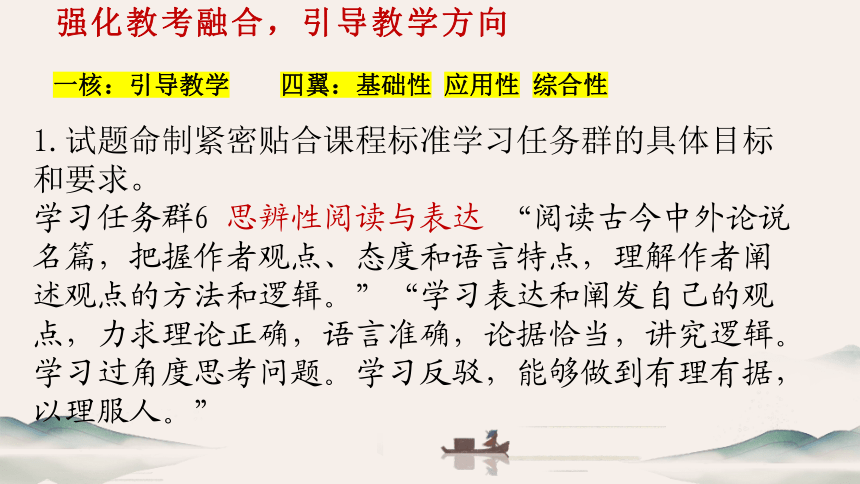

强化教考融合,引导教学方向

1.试题命制紧密贴合课程标准学习任务群的具体目标和要求。

学习任务群6 思辨性阅读与表达 “阅读古今中外论说名篇,把握作者观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑。”“学习表达和阐发自己的观点,力求理论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习过角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。”

一核:引导教学 四翼:基础性 应用性 综合性

2.试题考查知识点与教材有着直接关联。

(1)与学习任务群对应单元的关联

必修上第六单元 必修下第一、八单元单元学习任务

强化教考融合,引导教学方向

强化教考融合,引导教学方向

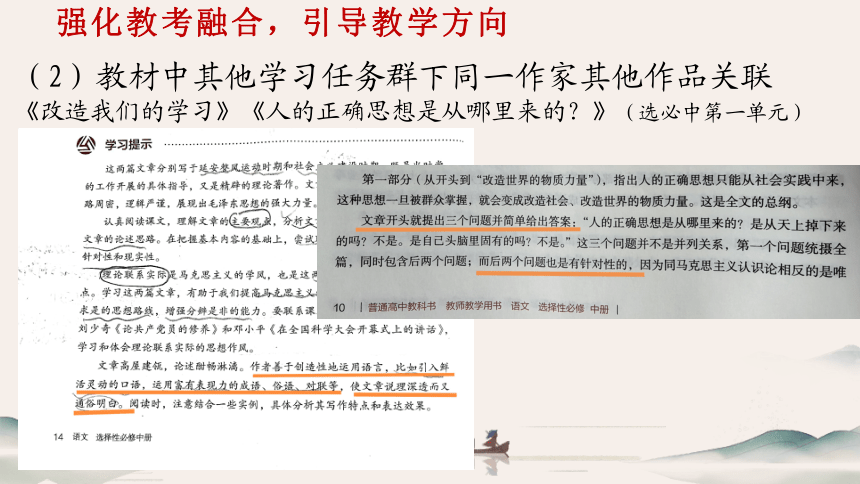

(2)教材中其他学习任务群下同一作家其他作品关联

《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》(选必中第一单元)

强化教考融合,引导教学方向

(3)教材中其他作家相似知识点的关联

《兼爱》(选必修上第二单元)

注重素养考查,提升综合能力

“试题不仅要求学生掌握基本的语言知识和技能,更强调对文本的理解、分析和评价能力以及运用所学知识解决实际问题的能力。”

(《中国高考报告(2025年)》115页)

一核:服务选才

四层:必备知识 关键能力 学科素养

四翼:创新性

学科核心素养

语言建构与运用

学生在丰富的语言实践中,通过不断积累、梳理和整合,掌握修辞手法的特点及运用规律,并能灵活的利用这一规律分析其在论证效果中所发挥的独特作用。

思维发展与提升

逻辑思维:辨识、分析、归纳和概括语言现象能够探究和发现语言现象,并形成自己对语言现象的认识和评价。

文化传承与理解

文章借毛泽东对革命形式的冷静分析和科学判断展现了优秀革命文化的渗透,有利于增强学生的爱国情怀和文化自信。

核心

素养

审美鉴赏与创造

在分析修辞在论证效果中产生的独特效果,既让学生体会语言表达之美,更体会论述类文本在语言表达选择上体现的独特的论证之美,从中获得审美体验。

质量描述:

1-1 有主动积累的意识,不断扩展自己的语文积累,能对学过的各类语言材料进行归类;留心观察生活,记录对生活的观察和感受;能主动将自己的积累用于语言理解和表达。能注意语境与交流的关系,能根据具体的语言环境理解语言,能凭借语感和积累及时调整自己的语言表达,力求使语言表达准确清晰。有反思和总结自己语文学习经验的意识,关注语文学习方法的学习。

2-1具有主动积累的习惯,能进一步扩展语言积累,运用多种方法整理自己积累的语言材料,发现其中的联系。能凭借语感,结合具体语境理解重要词语的隐含意思,体会词句所表达的情感;具有反思并整理语文学习经验的意识,能用多种形式整理、记录自己学习、生活中的所得。

2-3喜欢欣赏文学作品,能整体感受作品的语言、形象和情感,展开合理的联想和想象;能对作品的内容和形式作出自己的评价。在文学鉴赏中,有正确的价值观,有追求高尚审美情趣和审美品位的意愿。

语文学科高中学业质量水平

3-1在扩展和整理自己语文积累的过程中,能发现联系,探索规律,尝试结合具体的语言材料,说明自己对语言运用规则的理解。能借助已有的语言知识和语感,结合具体语境分辨词语语义和情感上的细微差别;能凭借语感推断结构比较复杂的语句的意思,能体味重要语句在语言环境中的意义和作用。能根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言,文从字顺、清晰明了的表达自己的真情实感。在总结语文学习经验的基础上,能有意识的规划自己的语文学习,提高学习质量和效率。

3-3喜欢欣赏文学作品,借助联想和想象丰富自己对文学作品的体验和感受,能品味语言,感受语言的美,能运用多种形式表达自己的体验和感受;能对具体作品作出评价。在鉴赏中,能坚持正确的价值观,体现高雅的审美追求。

4-1能不断扩展自己的语文积累,自觉整理在学习中获得的语言材料和言语活动经验;在梳理的基础上,尝试进行专题探究,发现其中蕴含的语言运用规律,并能用自己的语言加以解释。能敏锐地感受文本或交际对象的语言特点和情感特征,迅速判断其表达的正误与恰当程度,察觉其言外之意和隐含的情感倾向;能根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言,文从字顺、准确生动地表达自己的真情实感。

三、说试题解决方法

审题、思路、存在问题及突破方式

审题、思路、存在问题及突破方式

审题、思路、存在问题及突破方式

存在问题及解决方式

学生存在问题

1.答题方向不明确

2.答案不简练

3.答案表述不准确

紧抓“论证效果”

明确答题方向

类题通法

整理答题要点

规范组织答案

关注题干前提

定位文本分析

一、紧抓“论证效果”,明确答题方向

论述类文本的论证效果可从以下角度进行考虑

1. 对论证观点的影响,如更便于阐明观点或使观点更突出、更有力等。

2. 对论证结构影响,如使论证更有层次感逻辑性或更全面,更深入等。

3. 对论证表达效果的影响,如增强趣味性,增强说服力,增强感染力,增强说理气势,使说理通俗易懂等。

*培养审题能力,学会抓题干要点,明确答题方向。

*补充知识要点,根据题干要点明确作答方向。

*利用题干条件检索定位文本内容。

*细读文本,提升文本分析能力,理论结合具体内容得出准确结论。

二、关注题干条件,定位文本分析

4.材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

【原文对应区域】(四六)于是问题和结论是:中国会亡吗?答复:不会亡,最后胜利是中国的。(设问1)中国能够速胜吗?答复:不能速胜,必须是持久战。(设问2)这个结论是正确的吗?我以为是正确的。(设问3)

二、关注题干条件,定位文本分析

【解析】

设问内容:(四六)段连用三个设问句,回答了中国不会灭亡,抗日战争必胜,抗战必须是“持久战”,并强调了这一结论的正确性。

论证效果:所设之问抓住了关键问题(典型问题),能引起读者注意;所答内容简洁明了,能启发读者思考,强调作者的观点和结论;三个设问环环相扣,层层推进,形成缜密的论证逻辑,阐明了文章主旨“持久战”;三个设问连用,使文章论证具有雄辩的气势,增强了感染力。

【原文对应区域】如果中国人的大多数,日本人的大多数、世界各国人的大多数是站在抗日战争方面的话,那末,日本少数人强制地掌握着的军力和经济力,还能算是优势吗?(反问1)它不是优势,那末,掌握比较劣势的军力和经济力的中,不就成了优势吗?(反问2)没有疑义,中国只要坚持抗战和坚持统一战线,其军力和经济力是能够逐渐地加强的。而我们的敌人,经过长期战争和内外矛盾的削弱,其军力和经济力又必然要起相反的变化。在这种情况下,难道中国也不能变成优势吗?(反问3)还不止此,目前我们不能把别国的军力和经济力大量地公开地算作自己方面的力量,难道将来也不能吗?(反问4)如来日本的敌人不止中国一个,如果将来有一国或几国以其相当大生面吗?(反问5)日本是小国,其战争是退步的和野蛮的,其国际地位将益处于孤立;中国是大国,其战争是进步的和正义的,其国际地位将益处于多助。所有这些,经过长期发展,难道还不能使敌我优劣的形势确定地发生变化吗?(反问6)

二、关注题干条件,定位文本分析

二、关注题干条件,定位文本分析

【解析】

反问内容:(四八)段连用六个反问句,从人力和人心角度分析,日本军力和经济力的优势变劣势、中国优势的逐渐形成过程,反驳了“唯武器论”。

论证效果:六处反问,有力地证明了中国抗战有一个由劣势转到优势的“持久战”过程;层层推进,分析问题全面细致,充满思辨,形成缜密的论证逻辑;论证具有雄辩的气势,更加鲜明有力地表达观点,增强了文章的说服力和感染力。

三、整理答题要点,规范组织答案

√准确

准确使用术语

前提结论合乎逻辑

√简练

答案要点划分清晰

根据题干要求避免重复啰嗦

√条理

形成序列化答案

规 范

三、整理答题要点,规范组织答案

1. 对论证观点作用看,多处使用设问句和反问句,从而进一步阐明和强调了自己的观点。

2. 从论证结构看,多处使用设问句和反问句,能够深化论证和分析,形成层层递进的结构,使论证严谨。

3. 从论证表达效果看,多处使用设问句和反问句,意在强调突出,引起读者的思考和注意,增强说服力和感染力。

【官方答案】

4.材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

①设问句在问答之间切中要害,驳斥了典型的错误论调,阐明了文章的主旨;

②以设问句和反问句层层推进,形成缜密的论证逻辑;

③设问和反问句赋予文章雄辩的气势,增强了文章的说服力和感染力。

评分参考:每答出一点给2分,给满4分为止。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

质疑官方结论

链接课本内容

四、说试题引发思考

命题趋势及备考策略

命题趋势

猜测一:对已有题型的深入

1.针对某一具体论证效果进行更细致考查

√【来源:2025届广东省普通高中毕业班调研考试(一)】

4.材料一第四段的论据是如何支持其论点的?请你分析。(6分)

√【来源:2025届“皖南八校”高三第一次大联考】

4.材料一中如何通过具体事例的应用来增强论证的说服力?请简要分析。

2.论证效果的对比考查

同一论证效果不同手法的考查

√【来源:2025届安徽省六安市区高三下学期考前适应性考试】

材料一、材料二在强调文艺作品创新的重要性时,论证特点有什么明显不同? (4分)

同一论证特点不同论证效果的考查

√【来源:湖北省武汉市部分学校2024-2025学年高三学年上学期九月调研】

材料二画横线两处引文在论证上的作用有何不同?请简要概括

命题趋势

猜测二:对原有题型的进一步拓展

1.各种语用知识的不断融入,综合性更强

【来源:河南省濮阳市2025届高三9月质量检测】

√4.两则材料都使用了大量的引号,请说明起到了怎样的表达效果。

2.将论证效果放到其他题目中考查,考查更灵活

①在复习备考时,要特别重视新教材,关注回归教材,落实教考衔接。

教材的复习不能仅仅局限于文言文、古诗词和单元写作任务,要加强对教材中非课文内容的重视,比如单元的学习任务、单元研习任务、单元研讨任务。

教材内容的梳理可以尝试多维度知识体系的建立,比如同一任务群不同单元任务中知识点的梳理和整合,同一文体下同一效果不同手法的运用,高频率作家不同作品相同点的梳理等等。

备考及教学应对策略

②在课堂教学中,要强化语文基础知识的深入理解和灵活运用。

系统复习、强化练习常见表现手法、修辞手法,文言实词、虚词、句式、词类活用,要深入理解和运用常见的论证方式、论证方法、论证结构等,在具体课堂文本分析中反复练习基础知识实际应用能力。

③从日常作业练习入手,引导学生关注多维度信息,增强随题应变的答题能力。

有意识选择一些创新性综合性题型,题目要体现因文设题的思想,避免学生陷入套路式答题的陷阱,能灵活根据文本和题目情境学会真正解决问题,提高对知识的灵活综合运用能力。

君子之学必好问,问与学,相辅而行者也。非学,无以致疑;非问,无以广识。

清 刘开《问说》

感谢您的观看

探究论述类文本论证效果题

——以2024年新课标I卷第4题为例

因“问”而思,思而促教

目录

壹

说试题考查情况

贰

说试题考查价值

叁

说试题解决方法

肆

说试题引发思考

一、说试题考查情况

梳理近年相关高考题、分析考查的原因

高考论述类文本主观题真题梳理

卷别 题目

2022新高考一卷 4.“己所不欲,勿施于人”出自论语,现已成为国际社会公认的处理人际关系和国际关系的黄金准则,请结合材料一对这一现象加以分析。

5.如何推动中国古典诗论的“创造性转化、创新性发展”?请结合材料谈谈你的看法。

2022新高考二卷 4.根据材料二,简要说明杨宪益与霍克思对译文艺术性的理解有何不同。

5.评价一部中国典籍译本是否优秀,可以有哪些标准?请结合材料进行概括。

2021新高考一卷 4.请简要分析材料一和材料二的论证思路。

5.康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难“。请结合材料,谈谈你对此的理解。

2021新高考二卷 4.请简要分析文章的论证结构。

5.互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。

2020年新高考卷二 6.贵州省江口县与云南省民族地区的精准扶贫工作工作内容有哪些共通之处?请结合材料概括说明。

卷别 题目

2024新课标一卷 4.材料一使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。

5.习近平总书记曾以《论持久战》为例,指出要“善于从战略上看问题、想问题”。请根据材料谈谈《论持久战》对我们“看问题、想问题”有什么启示。

2024新课标二卷 4.《<月背征途>推荐序》对读者了解这本书有哪些帮助?请根据材料三概括说明。

5.“科学无国界,科学家有祖国”,这在中国航天人身上是如何体现的?请根据材料简要分析。

2023新课标一卷 4.请简要说明文本中的西方媒体在报道时使用了哪些“竞争性真相”?

5.作者采用哪些方法证明关于藜麦的新闻报道结论有误?请根据文本概括。

2023新课标二卷 4.材料二最后两段使用“敲诈”“斗智”“拷问”等词语,请简析其作用。

5.材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,请结合材料谈谈你的看法。

1.从单一文体知识角度来说,论证是论述类文本的基本知识点,是论述类文本区别于其他文体的基本文体特征。论证效果的考查可以涉及到关于论证的所有内容,知识综合性更强。

2.从综合能力考查角度来说,论证效果以主观题的形式出现真正考查了学生的信息获取与加工,语言建构与运用,逻辑推理、判断与论证等多方面能力。

论证效果频繁考查原因

二、说试题考查价值

说题型特点、命题意图、考察方向、学科核心素养、学业质量水平

说试题呈现特点、命题意图、考察方向、学科核心素养、学业质量水平

高考内容改革进一步深化,坚持“一核”统领,高考战略导向更加清晰明确;落实“四层”要求,高考内容考查更加系统全面;落实“四翼”要求,高考考查方式更加多元,突出学科本质的关键点、形成能力素养的信息链、建立情境关联的结构网的高考命题特点与教学改革要求得到更充分的体现。

《持续深化高考综合改革 全力推进教育强国建设》

(《中国高考报告》2025总报告)

坚持立德树人,融入时代精神

一核:立德树人

四层:核心价值

强化教考融合,引导教学方向

1.试题命制紧密贴合课程标准学习任务群的具体目标和要求。

学习任务群6 思辨性阅读与表达 “阅读古今中外论说名篇,把握作者观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑。”“学习表达和阐发自己的观点,力求理论正确,语言准确,论据恰当,讲究逻辑。学习过角度思考问题。学习反驳,能够做到有理有据,以理服人。”

一核:引导教学 四翼:基础性 应用性 综合性

2.试题考查知识点与教材有着直接关联。

(1)与学习任务群对应单元的关联

必修上第六单元 必修下第一、八单元单元学习任务

强化教考融合,引导教学方向

强化教考融合,引导教学方向

(2)教材中其他学习任务群下同一作家其他作品关联

《改造我们的学习》《人的正确思想是从哪里来的?》(选必中第一单元)

强化教考融合,引导教学方向

(3)教材中其他作家相似知识点的关联

《兼爱》(选必修上第二单元)

注重素养考查,提升综合能力

“试题不仅要求学生掌握基本的语言知识和技能,更强调对文本的理解、分析和评价能力以及运用所学知识解决实际问题的能力。”

(《中国高考报告(2025年)》115页)

一核:服务选才

四层:必备知识 关键能力 学科素养

四翼:创新性

学科核心素养

语言建构与运用

学生在丰富的语言实践中,通过不断积累、梳理和整合,掌握修辞手法的特点及运用规律,并能灵活的利用这一规律分析其在论证效果中所发挥的独特作用。

思维发展与提升

逻辑思维:辨识、分析、归纳和概括语言现象能够探究和发现语言现象,并形成自己对语言现象的认识和评价。

文化传承与理解

文章借毛泽东对革命形式的冷静分析和科学判断展现了优秀革命文化的渗透,有利于增强学生的爱国情怀和文化自信。

核心

素养

审美鉴赏与创造

在分析修辞在论证效果中产生的独特效果,既让学生体会语言表达之美,更体会论述类文本在语言表达选择上体现的独特的论证之美,从中获得审美体验。

质量描述:

1-1 有主动积累的意识,不断扩展自己的语文积累,能对学过的各类语言材料进行归类;留心观察生活,记录对生活的观察和感受;能主动将自己的积累用于语言理解和表达。能注意语境与交流的关系,能根据具体的语言环境理解语言,能凭借语感和积累及时调整自己的语言表达,力求使语言表达准确清晰。有反思和总结自己语文学习经验的意识,关注语文学习方法的学习。

2-1具有主动积累的习惯,能进一步扩展语言积累,运用多种方法整理自己积累的语言材料,发现其中的联系。能凭借语感,结合具体语境理解重要词语的隐含意思,体会词句所表达的情感;具有反思并整理语文学习经验的意识,能用多种形式整理、记录自己学习、生活中的所得。

2-3喜欢欣赏文学作品,能整体感受作品的语言、形象和情感,展开合理的联想和想象;能对作品的内容和形式作出自己的评价。在文学鉴赏中,有正确的价值观,有追求高尚审美情趣和审美品位的意愿。

语文学科高中学业质量水平

3-1在扩展和整理自己语文积累的过程中,能发现联系,探索规律,尝试结合具体的语言材料,说明自己对语言运用规则的理解。能借助已有的语言知识和语感,结合具体语境分辨词语语义和情感上的细微差别;能凭借语感推断结构比较复杂的语句的意思,能体味重要语句在语言环境中的意义和作用。能根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言,文从字顺、清晰明了的表达自己的真情实感。在总结语文学习经验的基础上,能有意识的规划自己的语文学习,提高学习质量和效率。

3-3喜欢欣赏文学作品,借助联想和想象丰富自己对文学作品的体验和感受,能品味语言,感受语言的美,能运用多种形式表达自己的体验和感受;能对具体作品作出评价。在鉴赏中,能坚持正确的价值观,体现高雅的审美追求。

4-1能不断扩展自己的语文积累,自觉整理在学习中获得的语言材料和言语活动经验;在梳理的基础上,尝试进行专题探究,发现其中蕴含的语言运用规律,并能用自己的语言加以解释。能敏锐地感受文本或交际对象的语言特点和情感特征,迅速判断其表达的正误与恰当程度,察觉其言外之意和隐含的情感倾向;能根据具体的语境和表达的目的、要求,运用口头和书面语言,文从字顺、准确生动地表达自己的真情实感。

三、说试题解决方法

审题、思路、存在问题及突破方式

审题、思路、存在问题及突破方式

审题、思路、存在问题及突破方式

存在问题及解决方式

学生存在问题

1.答题方向不明确

2.答案不简练

3.答案表述不准确

紧抓“论证效果”

明确答题方向

类题通法

整理答题要点

规范组织答案

关注题干前提

定位文本分析

一、紧抓“论证效果”,明确答题方向

论述类文本的论证效果可从以下角度进行考虑

1. 对论证观点的影响,如更便于阐明观点或使观点更突出、更有力等。

2. 对论证结构影响,如使论证更有层次感逻辑性或更全面,更深入等。

3. 对论证表达效果的影响,如增强趣味性,增强说服力,增强感染力,增强说理气势,使说理通俗易懂等。

*培养审题能力,学会抓题干要点,明确答题方向。

*补充知识要点,根据题干要点明确作答方向。

*利用题干条件检索定位文本内容。

*细读文本,提升文本分析能力,理论结合具体内容得出准确结论。

二、关注题干条件,定位文本分析

4.材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

【原文对应区域】(四六)于是问题和结论是:中国会亡吗?答复:不会亡,最后胜利是中国的。(设问1)中国能够速胜吗?答复:不能速胜,必须是持久战。(设问2)这个结论是正确的吗?我以为是正确的。(设问3)

二、关注题干条件,定位文本分析

【解析】

设问内容:(四六)段连用三个设问句,回答了中国不会灭亡,抗日战争必胜,抗战必须是“持久战”,并强调了这一结论的正确性。

论证效果:所设之问抓住了关键问题(典型问题),能引起读者注意;所答内容简洁明了,能启发读者思考,强调作者的观点和结论;三个设问环环相扣,层层推进,形成缜密的论证逻辑,阐明了文章主旨“持久战”;三个设问连用,使文章论证具有雄辩的气势,增强了感染力。

【原文对应区域】如果中国人的大多数,日本人的大多数、世界各国人的大多数是站在抗日战争方面的话,那末,日本少数人强制地掌握着的军力和经济力,还能算是优势吗?(反问1)它不是优势,那末,掌握比较劣势的军力和经济力的中,不就成了优势吗?(反问2)没有疑义,中国只要坚持抗战和坚持统一战线,其军力和经济力是能够逐渐地加强的。而我们的敌人,经过长期战争和内外矛盾的削弱,其军力和经济力又必然要起相反的变化。在这种情况下,难道中国也不能变成优势吗?(反问3)还不止此,目前我们不能把别国的军力和经济力大量地公开地算作自己方面的力量,难道将来也不能吗?(反问4)如来日本的敌人不止中国一个,如果将来有一国或几国以其相当大生面吗?(反问5)日本是小国,其战争是退步的和野蛮的,其国际地位将益处于孤立;中国是大国,其战争是进步的和正义的,其国际地位将益处于多助。所有这些,经过长期发展,难道还不能使敌我优劣的形势确定地发生变化吗?(反问6)

二、关注题干条件,定位文本分析

二、关注题干条件,定位文本分析

【解析】

反问内容:(四八)段连用六个反问句,从人力和人心角度分析,日本军力和经济力的优势变劣势、中国优势的逐渐形成过程,反驳了“唯武器论”。

论证效果:六处反问,有力地证明了中国抗战有一个由劣势转到优势的“持久战”过程;层层推进,分析问题全面细致,充满思辨,形成缜密的论证逻辑;论证具有雄辩的气势,更加鲜明有力地表达观点,增强了文章的说服力和感染力。

三、整理答题要点,规范组织答案

√准确

准确使用术语

前提结论合乎逻辑

√简练

答案要点划分清晰

根据题干要求避免重复啰嗦

√条理

形成序列化答案

规 范

三、整理答题要点,规范组织答案

1. 对论证观点作用看,多处使用设问句和反问句,从而进一步阐明和强调了自己的观点。

2. 从论证结构看,多处使用设问句和反问句,能够深化论证和分析,形成层层递进的结构,使论证严谨。

3. 从论证表达效果看,多处使用设问句和反问句,意在强调突出,引起读者的思考和注意,增强说服力和感染力。

【官方答案】

4.材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

①设问句在问答之间切中要害,驳斥了典型的错误论调,阐明了文章的主旨;

②以设问句和反问句层层推进,形成缜密的论证逻辑;

③设问和反问句赋予文章雄辩的气势,增强了文章的说服力和感染力。

评分参考:每答出一点给2分,给满4分为止。意思答对即可。如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分。

质疑官方结论

链接课本内容

四、说试题引发思考

命题趋势及备考策略

命题趋势

猜测一:对已有题型的深入

1.针对某一具体论证效果进行更细致考查

√【来源:2025届广东省普通高中毕业班调研考试(一)】

4.材料一第四段的论据是如何支持其论点的?请你分析。(6分)

√【来源:2025届“皖南八校”高三第一次大联考】

4.材料一中如何通过具体事例的应用来增强论证的说服力?请简要分析。

2.论证效果的对比考查

同一论证效果不同手法的考查

√【来源:2025届安徽省六安市区高三下学期考前适应性考试】

材料一、材料二在强调文艺作品创新的重要性时,论证特点有什么明显不同? (4分)

同一论证特点不同论证效果的考查

√【来源:湖北省武汉市部分学校2024-2025学年高三学年上学期九月调研】

材料二画横线两处引文在论证上的作用有何不同?请简要概括

命题趋势

猜测二:对原有题型的进一步拓展

1.各种语用知识的不断融入,综合性更强

【来源:河南省濮阳市2025届高三9月质量检测】

√4.两则材料都使用了大量的引号,请说明起到了怎样的表达效果。

2.将论证效果放到其他题目中考查,考查更灵活

①在复习备考时,要特别重视新教材,关注回归教材,落实教考衔接。

教材的复习不能仅仅局限于文言文、古诗词和单元写作任务,要加强对教材中非课文内容的重视,比如单元的学习任务、单元研习任务、单元研讨任务。

教材内容的梳理可以尝试多维度知识体系的建立,比如同一任务群不同单元任务中知识点的梳理和整合,同一文体下同一效果不同手法的运用,高频率作家不同作品相同点的梳理等等。

备考及教学应对策略

②在课堂教学中,要强化语文基础知识的深入理解和灵活运用。

系统复习、强化练习常见表现手法、修辞手法,文言实词、虚词、句式、词类活用,要深入理解和运用常见的论证方式、论证方法、论证结构等,在具体课堂文本分析中反复练习基础知识实际应用能力。

③从日常作业练习入手,引导学生关注多维度信息,增强随题应变的答题能力。

有意识选择一些创新性综合性题型,题目要体现因文设题的思想,避免学生陷入套路式答题的陷阱,能灵活根据文本和题目情境学会真正解决问题,提高对知识的灵活综合运用能力。

君子之学必好问,问与学,相辅而行者也。非学,无以致疑;非问,无以广识。

清 刘开《问说》

感谢您的观看