物质结构与性质常见考点 归纳练 2025年高考化学二轮复习备考

文档属性

| 名称 | 物质结构与性质常见考点 归纳练 2025年高考化学二轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2025-04-11 16:23:05 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

物质结构与性质常见考点

归纳练 2025年高考化学二轮复习备考

一、单选题

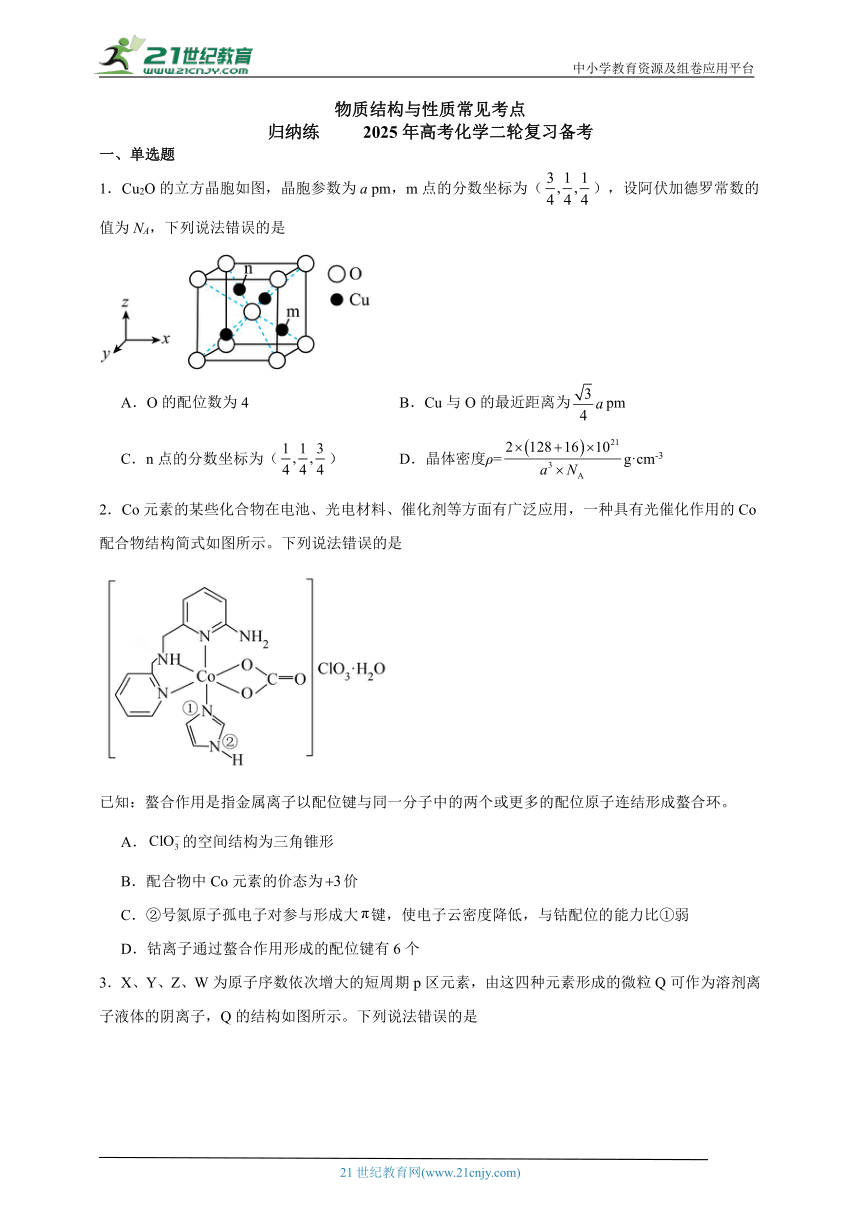

1.Cu2O的立方晶胞如图,晶胞参数为a pm,m点的分数坐标为(),设阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法错误的是

A.O的配位数为4 B.Cu与O的最近距离为pm

C.n点的分数坐标为() D.晶体密度ρ=g·cm-3

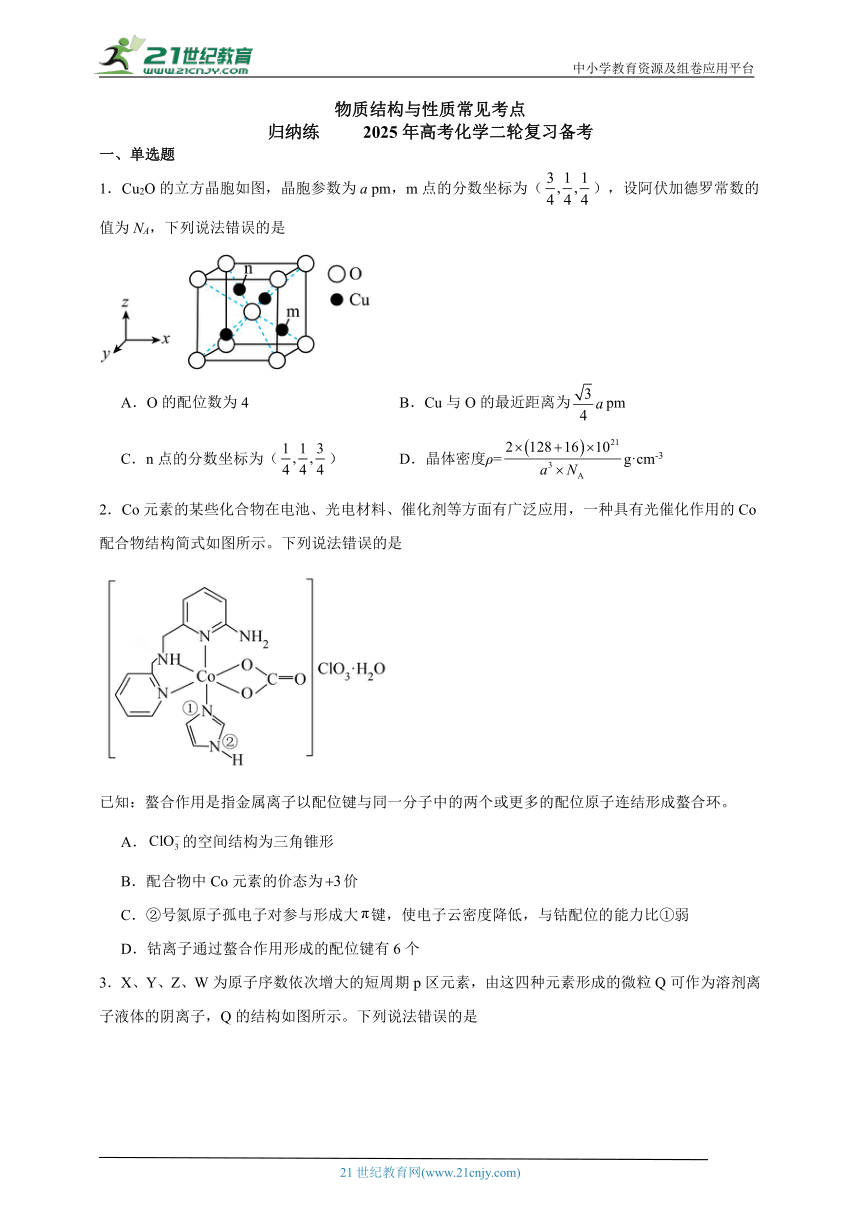

2.Co元素的某些化合物在电池、光电材料、催化剂等方面有广泛应用,一种具有光催化作用的Co配合物结构简式如图所示。下列说法错误的是

已知:螯合作用是指金属离子以配位键与同一分子中的两个或更多的配位原子连结形成螯合环。

A.的空间结构为三角锥形

B.配合物中Co元素的价态为价

C.②号氮原子孤电子对参与形成大键,使电子云密度降低,与钴配位的能力比①弱

D.钴离子通过螯合作用形成的配位键有6个

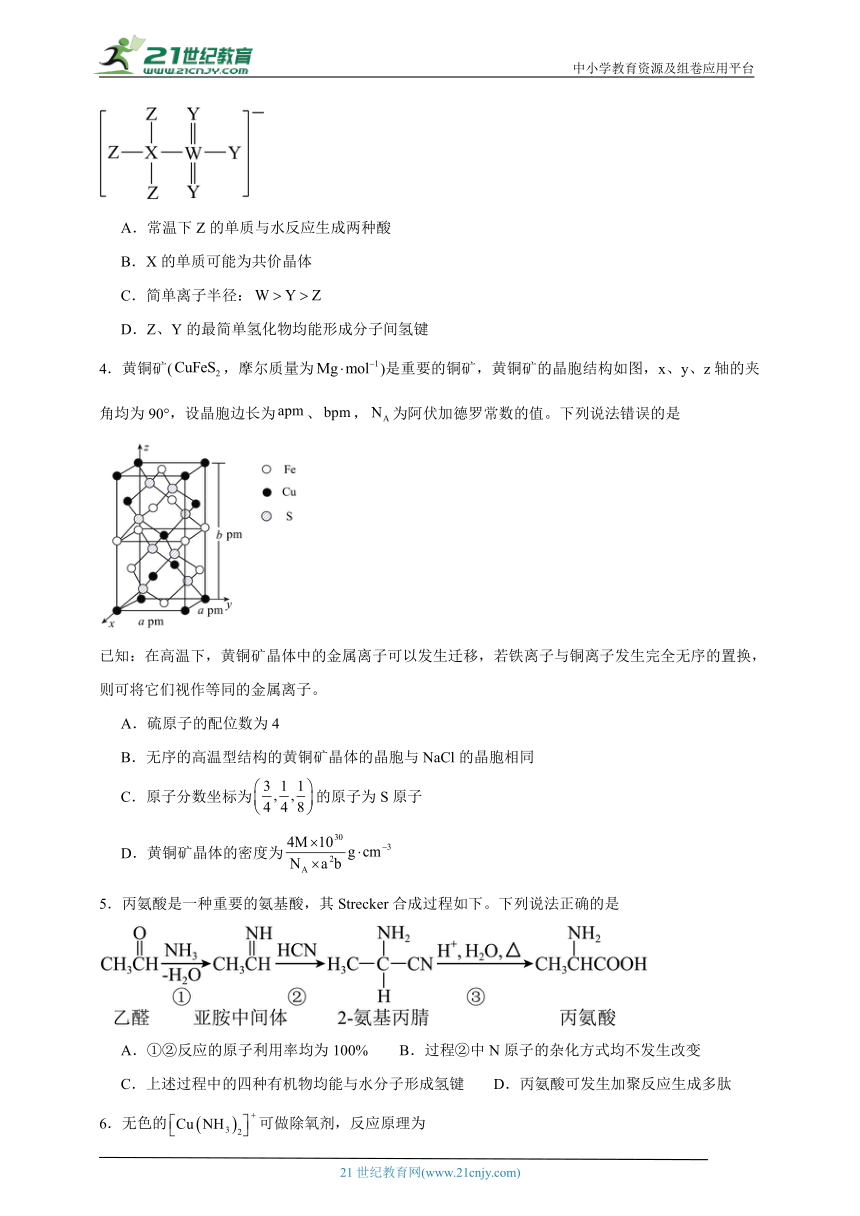

3.X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期p区元素,由这四种元素形成的微粒Q可作为溶剂离子液体的阴离子,Q的结构如图所示。下列说法错误的是

A.常温下Z的单质与水反应生成两种酸

B.X的单质可能为共价晶体

C.简单离子半径:

D.Z、Y的最简单氢化物均能形成分子间氢键

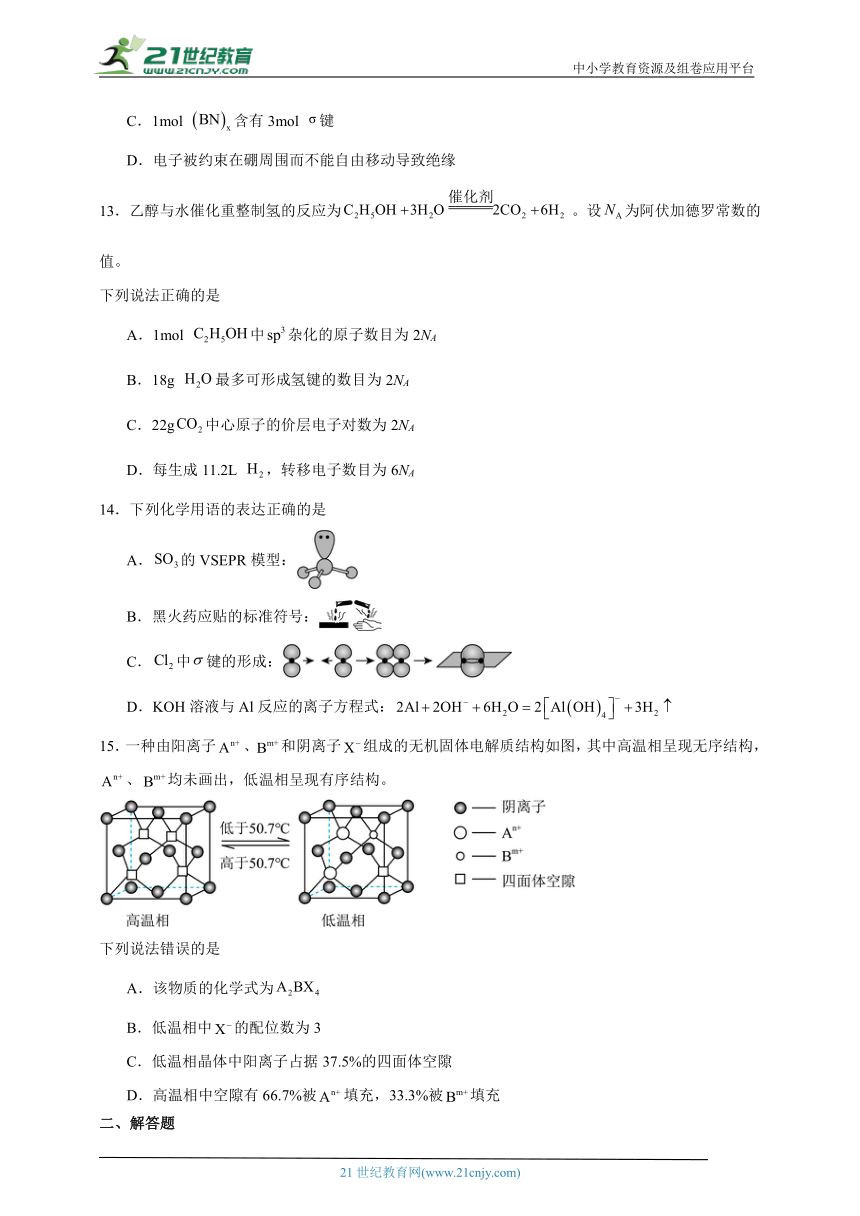

4.黄铜矿(,摩尔质量为)是重要的铜矿,黄铜矿的晶胞结构如图,x、y、z轴的夹角均为90°,设晶胞边长为、,为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是

已知:在高温下,黄铜矿晶体中的金属离子可以发生迁移,若铁离子与铜离子发生完全无序的置换,则可将它们视作等同的金属离子。

A.硫原子的配位数为4

B.无序的高温型结构的黄铜矿晶体的晶胞与NaCl的晶胞相同

C.原子分数坐标为的原子为S原子

D.黄铜矿晶体的密度为

5.丙氨酸是一种重要的氨基酸,其Strecker合成过程如下。下列说法正确的是

A.①②反应的原子利用率均为100% B.过程②中N原子的杂化方式均不发生改变

C.上述过程中的四种有机物均能与水分子形成氢键 D.丙氨酸可发生加聚反应生成多肽

6.无色的可做除氧剂,反应原理为。设阿伏加德罗常数的值为,下列说法正确的是

A.22.4LO2含有的中子数为16 B.消耗16gO2时,转移电子总数为2

C.1mol[Cu(NH3)2] 中含有的键数为6 D.转移1mol电子时,含铜化合物中配位键数目不变

7.一种非金属二聚体的分子式为。为互不相邻的前四周期主族元素,X为宇宙中含量最丰富的元素,基态Y原子各能级电子数目相等,元素Z和W位于同主族,适量气体可做葡萄酒的添加剂。下列说法正确的是

A.是强酸 B.Y单质具有多种同素异形体

C.原子半径:W>Z>Y D.和分子中键角:

8.我国学者研制成功的巴卡亭Ⅲ(M)是合成紫杉醇的前体。下列关于M的说法错误的是

A.含有5种官能团 B.1molM最多可以和8molH2发生加成反应

C.在酸性条件下水解,产物中有苯甲酸 D.含有手性碳原子

9.多功能催化剂提高了锂硫电池的通电性能,催化机理如图所示:

下列说法错误的是

A.Ti元素位于元素周期表ds区 B.电负性:O>S>H>Li

C.中有非极性共价键 D.为离子晶体

10.物质的结构决定物质的性质。下列说法错误的是

事实 结构解释

A. 酸性:HClB. 的配位数:CsCl>NaCl 半径:

C. 与过渡金属离子的配位能力: 电负性:F>N>H

D. 稳定性: 键长:C-HA.A B.B C.C D.D

11.一种常见的还原剂结构如图所示。其中X、Y、Z、W和Q是原子序数依次增大的短周期非金属元素,五种元素位于三个不同的周期。下列说法错误的是

A.键角:

B.Z能与Q形成多种二元化合物

C.分子的极性:

D.W单质的空间构型可能是四面体形

12.六方氮化硼晶体的结构与石墨类似(如图所示),它是一种很好的电绝缘体。下列关于该晶体的说法正确的是

A.属于共价晶体

B.可作高温润滑剂

C.1mol 含有3mol 键

D.电子被约束在硼周围而不能自由移动导致绝缘

13.乙醇与水催化重整制氢的反应为。设为阿伏加德罗常数的值。

下列说法正确的是

A.1mol 中杂化的原子数目为2NA

B.18g 最多可形成氢键的数目为2NA

C.22g中心原子的价层电子对数为2NA

D.每生成11.2L ,转移电子数目为6NA

14.下列化学用语的表达正确的是

A.的VSEPR模型:

B.黑火药应贴的标准符号:

C.中键的形成:

D.KOH溶液与Al反应的离子方程式:

15.一种由阳离子、和阴离子组成的无机固体电解质结构如图,其中高温相呈现无序结构,、均未画出,低温相呈现有序结构。

下列说法错误的是

A.该物质的化学式为

B.低温相中的配位数为3

C.低温相晶体中阳离子占据37.5%的四面体空隙

D.高温相中空隙有66.7%被填充,33.3%被填充

二、解答题

16.碳酸锰()是制造高性能磁性材料的主要原料,工业上可由天然二氧化锰粉与硫化锰矿(还含Fe、Al、Zn、Ni、Si等元素)制备,工艺流程如图所示。

已知:

①25℃时,,;

②相关金属离子[]形成氢氧化物沉淀的pH范围如表:

金属离子

开始沉淀的pH 3.4 1.5 6.3 6.2 6.9 8.1

沉淀完全的pH 4.7 2.8 8.3 8.2 8.9 10.1

回答下列问题:

(1)基态锰原子的价层电子排布式为 。

(2)硫化锰矿预先粉碎的目的是 。

(3)“氧化”中将氧化成的离子方程式为 。

(4)“调pH”除铁、铝元素,溶液的pH范围应调节为: ≤pH<6.2,滤渣2的主要成分是(填化学式) 。

(5)“除杂”的目的是除去和,若“除杂”后滤液中,则 。

(6)“沉锰”中发生反应的离子方程式为 。

(7)锰可与CO形成金属羰基配合物(熔点154℃)。其结构如图所示。则晶体中微粒间作用力有 (填标号)。

a.配位键 b.极性键 c.范德华力 d.离子键

17.氮氧化物可以引发多种污染问题,用氢气转化氮氧化物有产物无污染、转化成本低的优点而日益受到重视。回答下列问题:

(1)已知有关化学键的键能数据如下表:

化学键 H—H N≡O N≡N H—O

键能/() 436 632 x 464

①氢气转化NO的热化学方程式为,该反应在 (填“高温”或“低温”)条件下更有利于自发进行;表格中x= 。

②将等物质的量的NO、充入恒容密闭容器中,恒温条件下发生反应。下列描述能说明该反应达到平衡状态的是 (填标号)。

A.容器内的分压不再改变

B.

C.容器内混合气体的密度不再变化

D.容器内体系的混乱度不再变化

(2)目前氢气还原氮氧化物通常用金属铑(Rh)作催化剂,已知金属铑属于立方晶系,其晶胞中铑原子位于顶点及每个面的中心,晶胞参数为y pm。则铑原子的配位数为 ;金属铑晶体的密度为 (阿伏加德罗常数的值为)。

(3)研究表明,反应按如下机理进行(a、b、c均为正数):

① 快平衡

② 慢平衡

③ 快平衡

上述反应机理中,速率控制步骤为 (填步骤前的标号), b(填“>”“=”或“<”)。

(4)向体积为2L的恒温密闭容器中充入2mol 和2mol NO,起始压强为p kPa,发生反应。容器中的物质的量随时间的变化关系如图所示。

该反应的 (化为最简式)。

18.海波()是一种常见的还原剂且拥有较强的配位能力。某小组同学向浓度均为0.1的溶液、溶液中加入同浓度的溶液,探究溶液中的反应过程。

实验 实验操作 实验现象

Ⅰ 向2mL 0.1的溶液加入4mL 0.1的溶液 溶液先变成紫黑色,片刻后溶液接近为无色

Ⅱ 向2mL 0.1的溶液加入4mL 0.1的溶液 溶液先变成淡绿色,且在室温下可稳定存在。水浴加热至50℃以上,溶液变浑浊,最后析出黑褐色沉淀

已知:为紫黑色、为淡绿色。

回答下列问题:

(1)(其结构式为)中提供孤电子对的是 (填标号)。

a.端基O原子 b.端基S原子 c.中心S原子

(2)取Ⅰ反应后的无色溶液,进行如下实验Ⅲ~Ⅴ:

实验Ⅲ 实验Ⅳ 实验Ⅴ

有蓝色沉淀产生 溶液仍为无色 有极少量白色沉淀产生

①溶液与溶液混合时先发生 反应(填“氧化还原”或“配位”)。

②紫黑色溶液褪色,可能发生的反应有:

a);

b) 。

由实验Ⅴ现象可知,实验Ⅰ中主要发生的反应是a。

(3)为探究实验Ⅱ生成物的成分,进行如下实验操作:

①通过“白色沉淀”可判断上层清液中含有,试剂X为 。

②黑褐色沉淀在NaOH溶液中部分溶解的离子方程式为 。

(4)由上述探究可知,常温下稳定性: (填“>”“<”或“=”),由此判断影响与金属阳离子形成配合物稳定性的因素是 。

参考答案

1.D

A.由图,晶胞体心原子距离最近的原子数有4个,O的配位数为4,A正确;

B.与的最近距离为体对角线的,即,B正确;

C.由m点的分数坐标为可知,n点在xyz轴投影坐标分别为、、,分数坐标为,C正确;

D.据“均摊法”,晶胞中含个O、4个Cu,则晶体密度为,D错误;

故选D。

2.D

A.的中心原子上的价层电子对数为4,孤电子对数为1,故其空间结构为三角锥形,A正确;

B.配合物中内界含有一个,外界含有一个,可得Co元素的价态为+3价,B正确;

C.咪唑环上②号氮原子孤电子对参与形成大键,使电子云密度降低,与钴配位的能力比①号氮原子弱,C正确;

D.根据配合物的结构和螯合作用的定义可知,钴离子通过螯合作用形成的配位键有5个,配体与钴离子之间的配位键不属于螯合作用,D错误;

故答案选D。

3.A

X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期p区元素,Z形成1个共价键,X形成4个共价键,Y可形成2个共价键,W形成6个共价键,则X、Y、Z、W依次为C、O、F、S。

A.Z为F元素,F2和水反应生成HF和O2,只能生成一种酸,A错误;

B.X为C元素,形成的单质如金刚石为共价晶体,B正确;

C.电子层数越多,离子半径越大;电子层数相同时,核电荷数越大,离子半径越小。S2 有3个电子层,O2 和F 都有2个电子层,且O的核电荷数小于F,所以离子半径S2 >O2 >F ,C正确;

D.F、O的最简单氢化物为HF、H2O,HF、H2O均能形成分子间氢键,D正确;

故选A。

4.B

A.由晶胞结构可知,以位于晶胞内部的S原子为研究对象,硫原子周围的Fe原子和Cu原子共有4个,硫原子的配位数为4,A正确;

B.NaCl的晶胞中Na+位于顶点和面心,Cl-位于体心和棱心,无序的高温型结构的黄铜矿晶体中Fe和Cu位于顶点和面心,S位于体心,二者晶胞不相同,B错误;

C.S原子位于晶胞的体心,S原子和Fe原子的最近距离为半个晶胞体对角线的,则的原子为S原子,位于 ,C正确;

D.该晶胞中S原子的个数为8,由化学式可知,Fe和Cu原子的个数均为4,设晶胞边长为、,为阿伏加德罗常数的值,则黄铜矿晶体的密度为,D正确;

故选B。

5.C

A.与先加成后消去,反应的原子利用率小于100%,A项错误;

B.亚胺中间体中原子为杂化,中原子为杂化,2-氨基丙腈中—的N原子为sp3杂化,—中的原子为杂化,B项错误;

C.乙醛、亚胺中间体、2-氨基丙腈含有元素,丙氨酸分子中含有、元素,均能与水分子形成氢键,C项正确;

D.丙氨酸生成多肽时,有水分子生成,为缩聚反应,D项错误;

答案选C。

6.B

A.没有给定标准状况,无法计算O2的物质的量,A项错误;

B.消耗16gO2即0.5molO2时,转移电子总数为4×0.5NA=2NA,B项正确;

C.1mol[Cu(NH3)2]+中含有N-H σ键为6mol,亚铜离子与氮原子之间的配位键也是σ键,为2mol,所以1mol [Cu(NH3)2]+中含有σ键数为8NA,C项错误;

D.1mol中含有配位键数目为2NA,1mol[Cu(NH3)4]2+中含有配位键数目为4NA,反应转移1mol电子时,含铜化合物中配位键数目增加了2NA,D项错误;

故选B。

7.B

X为宇宙中含量最丰富的元素,X为H元素,基态Y原子各能级电子数目相等,且Y为非金属元素,Y为C元素,SZ2气体可做葡萄酒的添加剂,Z为O氧元素,元素Z和W同主族,W为Se元素,据此分析。

A.S、Se同主族,H2SO3是弱酸,类比H2SeO3也为弱酸,A项错误;

B.金刚石、石墨、C60、石墨烯等均为C元素的同素异形体,B项正确;

C.一般来说,电子层数越多,半径越大,同周期元素自左向右原子半径逐渐减小,同主族元素自上而下原子半径逐渐增大,原子半径:Se>C>O,C项错误;

D.CH4分子中的C原子为sp3杂化,无孤电子对,H2O分子中的O原子为sp3杂化,有两个孤电子对,孤电子对对成键电子对的排斥作用力强于成键电子对之间的排斥作用力,则H2O分子中的键角小于CH4分子中的键角,D项错误;

故选B。

8.B

A.M中有(醇)羟基、酯基、碳碳双键、醚键、(酮)羰基5种官能团,A项正确;

B.苯环、碳碳双键和(酮)羰基能与氢气发生加成反应,1molM最多可以和5molH2发生加成反应,B项错误;

C.在酸性条件下水解,生成物中有苯甲酸,C项正确;

D.中数字所示碳原子为手性碳原子,有9个,D项正确;

答案选B。

9.A

A.Ti元素是22号,位于元素周期表第4周期、IVB族,属于d区,A项错误;

B.同主族自上而下元素电负性减小,即H>Li、O>S,H2Sn中H元素为+1价,即S元素的电负性大于H,电负性:O>S>H>Li,B项正确;

C.Li2S2中有S—S键,为非极性共价键,C项正确;

D.Li2S有离子键,为离子晶体,D项正确;

故选A。

10.A

A.极性:H-Cl>H-Br,酸性HClB.离子晶体的配位数取决于阴、阳离子半径的相对大小,离子半径比越大,配位数越大,Cs+周围最多能排布8个Cl-,Na+周围最多能排布6个Cl-,说明,B正确;

C.F的电负性远高于N和H,在NF3中,N原子与三个高电负性的F原子相连,导致N的电子云密度显著降低,这使得N的孤对电子被F强烈吸引,难以释放并与金属离子形成配位键。而NH3中的N连接电负性较低的H原子,孤对电子更易暴露,便于与金属离子配位,C正确;

D.由于碳的电负性更高、原子半径更小,CH4的C-H键能更强、键长更短,因此CH4比SiH4更稳定,且C-H键长小于Si-H键长,D正确;

故选A。

11.C

X、Y、Z、W和Q是原子序数依次增大的短周期非金属元素,五种元素位于三个不同的周期,则X是H元素;Y形成3个共价键、Z形成2个共价键、W形成3个共价键、Q形成1个共价键,Y、Z、W、Q元素分别为C、O、P、Cl。

A.和的中心原子价电子对数均为4,均采用杂化, N原子有一对孤电子对,所以的键角大,故A正确;

B.O和Cl可以形成和等多种二元化合物,故B正确;

C.分子中含有碳碳双键,为平面结构,是非极性分子,中O原子价电子对数为4,有2个孤电子对,空间构型为V形,为极性分子,极性Cl2O>C2H4,故C错误;

D.为正四面体形,故D正确。

选C。

12.B

A.六方氮化硼的结构与石墨类似,故属于混合型晶体,A错误;

B.六方氮化硼与石墨类似,层间靠范德华力维系,易滑动,可作高温润滑剂,B正确;

C.1mol 含有3x mol 键,C错误;

D.硼的电子全部参与成键,没有多余电子与氮原子形成大键,电子被约束在氮周围而不能自由移动,D错误;

故选B。

13.B

A.中杂化的原子有C和O原子,1mol 中杂化的原子数目为3,A错误;

B.在冰晶体中,一个水分子与周围四个水分子形成正四面体结构,一个水分子可以形成四个氢键,而二个水分子共一个氢键,故一个水分子可形成二个氢键,1mol冰晶体中存在2mol氢键,故1mol 最多形成2mol氢键,B正确;

C.二氧化碳分子中碳的价层电子对数为2,22g的物质的量为0.5mol,则22g中心原子的价层电子对数为NA,C错误;

D.没有指明气体状态,则无法计算氢气体积,无法计算转移电子数,D错误;

本题选B。

14.D

A.中S的价层电子对数为3,没有孤对电子,VSEPR模型应为平面三角形,A错误;

B.黑火药属于易燃、爆炸类物质,应贴上和,B错误;

C.中键的形成:,C错误;

D.KOH溶液与Al反应生成四羟基合铝酸钾和氢气,强酸、强碱、可溶性的盐拆成离子形式,即,D正确;

故选D。

15.D

A.由低温相可推得:晶胞中有4个,2个,1个,所以该物质的化学式为,A正确;

B.低温相时,每个连有2个,1个,1个四面体空隙,配位数为3,B正确;

C.低温相晶体中一共有8个四面体空隙,占据了3个,因此占据了37.5%的四面体空隙,C正确;

D.高温相中2个,1个在四面体空隙中的位置不确定,但是比例是确定的,D错误;

故选D。

16.(1)

(2)增大接触面积,加快溶浸速率

(3)

(4) 4.7 、

(5)

(6)

(7)abc

向硫化锰矿(还含Fe、Al、Zn、Ni、Si等元素)和粉中加入硫酸“溶浸”,具有氧化性,二者发生氧化还原反应生成和S,同时溶液中还有难溶的及难溶的硅酸盐,则滤渣1主要为、S和难溶的硅酸盐;向滤液中加入,将氧化成,再向溶液中加入氨水调节pH将、分别转化为、沉淀除去,则滤渣2的主要成分是、;再向滤液中加入将、分别转化为、沉淀除去,则滤渣3的主要成分是、,最后向其滤液中加入碳酸氢铵“沉锰”得到沉淀,据此解答。

(1)锰为25号元素,基态锰原子的价层电子排布式为;

(2)硫化锰矿预先粉碎的目的是:增大接触面积,加快溶浸速率;

(3)“氧化”中将氧化成,同时被还原生成,反应的离子方程式为:;

(4)“调pH”除铁、铝元素,其pH应不小于、完全沉淀所需的pH且小于其它离子开始沉淀的pH,在pH=4.7时和沉淀完全,在pH=6.2时开始沉淀,则溶液的pH范围应调节为:4.7≤pH<6.2,由分析可知,滤渣2的主要成分是、;

(5)若“除杂”后滤液中,根据,则,,则;

(6)“沉锰”时和反应生成、和,反应的离子方程式为:;

(7)由结构式可知,则晶体中微粒间作用力有CO中碳和氧原子间的极性键、CO与Mn形成的配位键、Mn与Mn之间存在金属键,分子之间存在范德华力,但不存在离子键,故选abc。

17.(1) 低温 946 AD

(2) 12

(3) ② >

(4)

(1)①正反应气体物质的量减少,,,所以该反应在低温条件下更有利于自发进行;焓变=反应物总键能-生成物总键能,,,故答案为:低温;946;

②A.容器内的分压不再改变,说明的浓度不变,反应一定达到平衡状态,A项符合题意;

B.,不能判断浓度是否发生改变,反应不一定平衡,B项不符合题意;

C.反应前后气体总质量不变、容器体积不变,密度是恒量,容器内混合气体的密度不再变化,反应不一定达到平衡状态,C项不符合题意;

D.反应前后气体物质的量不同,容器内体系的混乱度不再变化,说明气体物质的量不再改变,反应一定达到平衡状态,D项符合题意;

故选AD;

(2)已知金属铑属于立方晶系,铑原子位于顶点及每个面的中心,则铑原子的配位数为12;根据均摊原则,晶胞中Rh的个数为,金属铑晶体的密度为。,故答案为:12;;

(3)慢反应决定总反应速率,上述反应机理中,速率控制步骤为②;根据盖斯定律①+②+③得 ,,故答案为:②;>;

(4)根据图像,反应达到平衡状态生成1mol ,则同时生成0.5mo 、消耗1mol 、消耗1mol NO,平衡时NO、、、的物质的量分别为1mol、1mol、0.5mol、1mol,压强比等于物质的量之比,平衡时气体总压强为kPa,该反应的,故答案为:。

18.(1)b

(2) 配位

(3) 溶液、稀盐酸

(4) < 金属阳离子氧化性强弱

实验:根据反应现象,溶液与溶液混合时先发生的反应是“配位”反应,生成;实验:溶液加入溶液,首先生成,水浴加热至以上,根据题给信息分析可知,接下来进行的反应方程式为:。据此分析作答。

(1)硫代硫酸根可看作硫酸根离子中的氧原子被硫原子替代的产物,中心硫原子没有孤电子对,而O的电负性大于S,提供孤电子对的能力比S弱,因此端基S原子提供孤电子对。

(2)①溶液和溶液混合后溶液先变成紫黑色,所以先发生配位反应。

②根据实验,稀盐酸和溶液是为了检验,猜测可能将氧化为:。

(3)①检验,需用溶液和稀盐酸。

②黑褐色沉淀部分溶于NaOH溶液,根据所含元素分析生成了S单质,发生反应:。

(4)实验Ⅰ中,生成后,片刻后溶液就发生了氧化还原反应;而实验Ⅱ中生成后,溶液在室温下可稳定存在,说明稳定性。根据氧化,易与发生氧化还原反应,从而不易形成稳定的配合物,因此与金属阳离子形成配合物稳定性的因素是金属阳离子氧化性强弱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

物质结构与性质常见考点

归纳练 2025年高考化学二轮复习备考

一、单选题

1.Cu2O的立方晶胞如图,晶胞参数为a pm,m点的分数坐标为(),设阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法错误的是

A.O的配位数为4 B.Cu与O的最近距离为pm

C.n点的分数坐标为() D.晶体密度ρ=g·cm-3

2.Co元素的某些化合物在电池、光电材料、催化剂等方面有广泛应用,一种具有光催化作用的Co配合物结构简式如图所示。下列说法错误的是

已知:螯合作用是指金属离子以配位键与同一分子中的两个或更多的配位原子连结形成螯合环。

A.的空间结构为三角锥形

B.配合物中Co元素的价态为价

C.②号氮原子孤电子对参与形成大键,使电子云密度降低,与钴配位的能力比①弱

D.钴离子通过螯合作用形成的配位键有6个

3.X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期p区元素,由这四种元素形成的微粒Q可作为溶剂离子液体的阴离子,Q的结构如图所示。下列说法错误的是

A.常温下Z的单质与水反应生成两种酸

B.X的单质可能为共价晶体

C.简单离子半径:

D.Z、Y的最简单氢化物均能形成分子间氢键

4.黄铜矿(,摩尔质量为)是重要的铜矿,黄铜矿的晶胞结构如图,x、y、z轴的夹角均为90°,设晶胞边长为、,为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是

已知:在高温下,黄铜矿晶体中的金属离子可以发生迁移,若铁离子与铜离子发生完全无序的置换,则可将它们视作等同的金属离子。

A.硫原子的配位数为4

B.无序的高温型结构的黄铜矿晶体的晶胞与NaCl的晶胞相同

C.原子分数坐标为的原子为S原子

D.黄铜矿晶体的密度为

5.丙氨酸是一种重要的氨基酸,其Strecker合成过程如下。下列说法正确的是

A.①②反应的原子利用率均为100% B.过程②中N原子的杂化方式均不发生改变

C.上述过程中的四种有机物均能与水分子形成氢键 D.丙氨酸可发生加聚反应生成多肽

6.无色的可做除氧剂,反应原理为。设阿伏加德罗常数的值为,下列说法正确的是

A.22.4LO2含有的中子数为16 B.消耗16gO2时,转移电子总数为2

C.1mol[Cu(NH3)2] 中含有的键数为6 D.转移1mol电子时,含铜化合物中配位键数目不变

7.一种非金属二聚体的分子式为。为互不相邻的前四周期主族元素,X为宇宙中含量最丰富的元素,基态Y原子各能级电子数目相等,元素Z和W位于同主族,适量气体可做葡萄酒的添加剂。下列说法正确的是

A.是强酸 B.Y单质具有多种同素异形体

C.原子半径:W>Z>Y D.和分子中键角:

8.我国学者研制成功的巴卡亭Ⅲ(M)是合成紫杉醇的前体。下列关于M的说法错误的是

A.含有5种官能团 B.1molM最多可以和8molH2发生加成反应

C.在酸性条件下水解,产物中有苯甲酸 D.含有手性碳原子

9.多功能催化剂提高了锂硫电池的通电性能,催化机理如图所示:

下列说法错误的是

A.Ti元素位于元素周期表ds区 B.电负性:O>S>H>Li

C.中有非极性共价键 D.为离子晶体

10.物质的结构决定物质的性质。下列说法错误的是

事实 结构解释

A. 酸性:HCl

C. 与过渡金属离子的配位能力: 电负性:F>N>H

D. 稳定性: 键长:C-H

11.一种常见的还原剂结构如图所示。其中X、Y、Z、W和Q是原子序数依次增大的短周期非金属元素,五种元素位于三个不同的周期。下列说法错误的是

A.键角:

B.Z能与Q形成多种二元化合物

C.分子的极性:

D.W单质的空间构型可能是四面体形

12.六方氮化硼晶体的结构与石墨类似(如图所示),它是一种很好的电绝缘体。下列关于该晶体的说法正确的是

A.属于共价晶体

B.可作高温润滑剂

C.1mol 含有3mol 键

D.电子被约束在硼周围而不能自由移动导致绝缘

13.乙醇与水催化重整制氢的反应为。设为阿伏加德罗常数的值。

下列说法正确的是

A.1mol 中杂化的原子数目为2NA

B.18g 最多可形成氢键的数目为2NA

C.22g中心原子的价层电子对数为2NA

D.每生成11.2L ,转移电子数目为6NA

14.下列化学用语的表达正确的是

A.的VSEPR模型:

B.黑火药应贴的标准符号:

C.中键的形成:

D.KOH溶液与Al反应的离子方程式:

15.一种由阳离子、和阴离子组成的无机固体电解质结构如图,其中高温相呈现无序结构,、均未画出,低温相呈现有序结构。

下列说法错误的是

A.该物质的化学式为

B.低温相中的配位数为3

C.低温相晶体中阳离子占据37.5%的四面体空隙

D.高温相中空隙有66.7%被填充,33.3%被填充

二、解答题

16.碳酸锰()是制造高性能磁性材料的主要原料,工业上可由天然二氧化锰粉与硫化锰矿(还含Fe、Al、Zn、Ni、Si等元素)制备,工艺流程如图所示。

已知:

①25℃时,,;

②相关金属离子[]形成氢氧化物沉淀的pH范围如表:

金属离子

开始沉淀的pH 3.4 1.5 6.3 6.2 6.9 8.1

沉淀完全的pH 4.7 2.8 8.3 8.2 8.9 10.1

回答下列问题:

(1)基态锰原子的价层电子排布式为 。

(2)硫化锰矿预先粉碎的目的是 。

(3)“氧化”中将氧化成的离子方程式为 。

(4)“调pH”除铁、铝元素,溶液的pH范围应调节为: ≤pH<6.2,滤渣2的主要成分是(填化学式) 。

(5)“除杂”的目的是除去和,若“除杂”后滤液中,则 。

(6)“沉锰”中发生反应的离子方程式为 。

(7)锰可与CO形成金属羰基配合物(熔点154℃)。其结构如图所示。则晶体中微粒间作用力有 (填标号)。

a.配位键 b.极性键 c.范德华力 d.离子键

17.氮氧化物可以引发多种污染问题,用氢气转化氮氧化物有产物无污染、转化成本低的优点而日益受到重视。回答下列问题:

(1)已知有关化学键的键能数据如下表:

化学键 H—H N≡O N≡N H—O

键能/() 436 632 x 464

①氢气转化NO的热化学方程式为,该反应在 (填“高温”或“低温”)条件下更有利于自发进行;表格中x= 。

②将等物质的量的NO、充入恒容密闭容器中,恒温条件下发生反应。下列描述能说明该反应达到平衡状态的是 (填标号)。

A.容器内的分压不再改变

B.

C.容器内混合气体的密度不再变化

D.容器内体系的混乱度不再变化

(2)目前氢气还原氮氧化物通常用金属铑(Rh)作催化剂,已知金属铑属于立方晶系,其晶胞中铑原子位于顶点及每个面的中心,晶胞参数为y pm。则铑原子的配位数为 ;金属铑晶体的密度为 (阿伏加德罗常数的值为)。

(3)研究表明,反应按如下机理进行(a、b、c均为正数):

① 快平衡

② 慢平衡

③ 快平衡

上述反应机理中,速率控制步骤为 (填步骤前的标号), b(填“>”“=”或“<”)。

(4)向体积为2L的恒温密闭容器中充入2mol 和2mol NO,起始压强为p kPa,发生反应。容器中的物质的量随时间的变化关系如图所示。

该反应的 (化为最简式)。

18.海波()是一种常见的还原剂且拥有较强的配位能力。某小组同学向浓度均为0.1的溶液、溶液中加入同浓度的溶液,探究溶液中的反应过程。

实验 实验操作 实验现象

Ⅰ 向2mL 0.1的溶液加入4mL 0.1的溶液 溶液先变成紫黑色,片刻后溶液接近为无色

Ⅱ 向2mL 0.1的溶液加入4mL 0.1的溶液 溶液先变成淡绿色,且在室温下可稳定存在。水浴加热至50℃以上,溶液变浑浊,最后析出黑褐色沉淀

已知:为紫黑色、为淡绿色。

回答下列问题:

(1)(其结构式为)中提供孤电子对的是 (填标号)。

a.端基O原子 b.端基S原子 c.中心S原子

(2)取Ⅰ反应后的无色溶液,进行如下实验Ⅲ~Ⅴ:

实验Ⅲ 实验Ⅳ 实验Ⅴ

有蓝色沉淀产生 溶液仍为无色 有极少量白色沉淀产生

①溶液与溶液混合时先发生 反应(填“氧化还原”或“配位”)。

②紫黑色溶液褪色,可能发生的反应有:

a);

b) 。

由实验Ⅴ现象可知,实验Ⅰ中主要发生的反应是a。

(3)为探究实验Ⅱ生成物的成分,进行如下实验操作:

①通过“白色沉淀”可判断上层清液中含有,试剂X为 。

②黑褐色沉淀在NaOH溶液中部分溶解的离子方程式为 。

(4)由上述探究可知,常温下稳定性: (填“>”“<”或“=”),由此判断影响与金属阳离子形成配合物稳定性的因素是 。

参考答案

1.D

A.由图,晶胞体心原子距离最近的原子数有4个,O的配位数为4,A正确;

B.与的最近距离为体对角线的,即,B正确;

C.由m点的分数坐标为可知,n点在xyz轴投影坐标分别为、、,分数坐标为,C正确;

D.据“均摊法”,晶胞中含个O、4个Cu,则晶体密度为,D错误;

故选D。

2.D

A.的中心原子上的价层电子对数为4,孤电子对数为1,故其空间结构为三角锥形,A正确;

B.配合物中内界含有一个,外界含有一个,可得Co元素的价态为+3价,B正确;

C.咪唑环上②号氮原子孤电子对参与形成大键,使电子云密度降低,与钴配位的能力比①号氮原子弱,C正确;

D.根据配合物的结构和螯合作用的定义可知,钴离子通过螯合作用形成的配位键有5个,配体与钴离子之间的配位键不属于螯合作用,D错误;

故答案选D。

3.A

X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期p区元素,Z形成1个共价键,X形成4个共价键,Y可形成2个共价键,W形成6个共价键,则X、Y、Z、W依次为C、O、F、S。

A.Z为F元素,F2和水反应生成HF和O2,只能生成一种酸,A错误;

B.X为C元素,形成的单质如金刚石为共价晶体,B正确;

C.电子层数越多,离子半径越大;电子层数相同时,核电荷数越大,离子半径越小。S2 有3个电子层,O2 和F 都有2个电子层,且O的核电荷数小于F,所以离子半径S2 >O2 >F ,C正确;

D.F、O的最简单氢化物为HF、H2O,HF、H2O均能形成分子间氢键,D正确;

故选A。

4.B

A.由晶胞结构可知,以位于晶胞内部的S原子为研究对象,硫原子周围的Fe原子和Cu原子共有4个,硫原子的配位数为4,A正确;

B.NaCl的晶胞中Na+位于顶点和面心,Cl-位于体心和棱心,无序的高温型结构的黄铜矿晶体中Fe和Cu位于顶点和面心,S位于体心,二者晶胞不相同,B错误;

C.S原子位于晶胞的体心,S原子和Fe原子的最近距离为半个晶胞体对角线的,则的原子为S原子,位于 ,C正确;

D.该晶胞中S原子的个数为8,由化学式可知,Fe和Cu原子的个数均为4,设晶胞边长为、,为阿伏加德罗常数的值,则黄铜矿晶体的密度为,D正确;

故选B。

5.C

A.与先加成后消去,反应的原子利用率小于100%,A项错误;

B.亚胺中间体中原子为杂化,中原子为杂化,2-氨基丙腈中—的N原子为sp3杂化,—中的原子为杂化,B项错误;

C.乙醛、亚胺中间体、2-氨基丙腈含有元素,丙氨酸分子中含有、元素,均能与水分子形成氢键,C项正确;

D.丙氨酸生成多肽时,有水分子生成,为缩聚反应,D项错误;

答案选C。

6.B

A.没有给定标准状况,无法计算O2的物质的量,A项错误;

B.消耗16gO2即0.5molO2时,转移电子总数为4×0.5NA=2NA,B项正确;

C.1mol[Cu(NH3)2]+中含有N-H σ键为6mol,亚铜离子与氮原子之间的配位键也是σ键,为2mol,所以1mol [Cu(NH3)2]+中含有σ键数为8NA,C项错误;

D.1mol中含有配位键数目为2NA,1mol[Cu(NH3)4]2+中含有配位键数目为4NA,反应转移1mol电子时,含铜化合物中配位键数目增加了2NA,D项错误;

故选B。

7.B

X为宇宙中含量最丰富的元素,X为H元素,基态Y原子各能级电子数目相等,且Y为非金属元素,Y为C元素,SZ2气体可做葡萄酒的添加剂,Z为O氧元素,元素Z和W同主族,W为Se元素,据此分析。

A.S、Se同主族,H2SO3是弱酸,类比H2SeO3也为弱酸,A项错误;

B.金刚石、石墨、C60、石墨烯等均为C元素的同素异形体,B项正确;

C.一般来说,电子层数越多,半径越大,同周期元素自左向右原子半径逐渐减小,同主族元素自上而下原子半径逐渐增大,原子半径:Se>C>O,C项错误;

D.CH4分子中的C原子为sp3杂化,无孤电子对,H2O分子中的O原子为sp3杂化,有两个孤电子对,孤电子对对成键电子对的排斥作用力强于成键电子对之间的排斥作用力,则H2O分子中的键角小于CH4分子中的键角,D项错误;

故选B。

8.B

A.M中有(醇)羟基、酯基、碳碳双键、醚键、(酮)羰基5种官能团,A项正确;

B.苯环、碳碳双键和(酮)羰基能与氢气发生加成反应,1molM最多可以和5molH2发生加成反应,B项错误;

C.在酸性条件下水解,生成物中有苯甲酸,C项正确;

D.中数字所示碳原子为手性碳原子,有9个,D项正确;

答案选B。

9.A

A.Ti元素是22号,位于元素周期表第4周期、IVB族,属于d区,A项错误;

B.同主族自上而下元素电负性减小,即H>Li、O>S,H2Sn中H元素为+1价,即S元素的电负性大于H,电负性:O>S>H>Li,B项正确;

C.Li2S2中有S—S键,为非极性共价键,C项正确;

D.Li2S有离子键,为离子晶体,D项正确;

故选A。

10.A

A.极性:H-Cl>H-Br,酸性HCl

C.F的电负性远高于N和H,在NF3中,N原子与三个高电负性的F原子相连,导致N的电子云密度显著降低,这使得N的孤对电子被F强烈吸引,难以释放并与金属离子形成配位键。而NH3中的N连接电负性较低的H原子,孤对电子更易暴露,便于与金属离子配位,C正确;

D.由于碳的电负性更高、原子半径更小,CH4的C-H键能更强、键长更短,因此CH4比SiH4更稳定,且C-H键长小于Si-H键长,D正确;

故选A。

11.C

X、Y、Z、W和Q是原子序数依次增大的短周期非金属元素,五种元素位于三个不同的周期,则X是H元素;Y形成3个共价键、Z形成2个共价键、W形成3个共价键、Q形成1个共价键,Y、Z、W、Q元素分别为C、O、P、Cl。

A.和的中心原子价电子对数均为4,均采用杂化, N原子有一对孤电子对,所以的键角大,故A正确;

B.O和Cl可以形成和等多种二元化合物,故B正确;

C.分子中含有碳碳双键,为平面结构,是非极性分子,中O原子价电子对数为4,有2个孤电子对,空间构型为V形,为极性分子,极性Cl2O>C2H4,故C错误;

D.为正四面体形,故D正确。

选C。

12.B

A.六方氮化硼的结构与石墨类似,故属于混合型晶体,A错误;

B.六方氮化硼与石墨类似,层间靠范德华力维系,易滑动,可作高温润滑剂,B正确;

C.1mol 含有3x mol 键,C错误;

D.硼的电子全部参与成键,没有多余电子与氮原子形成大键,电子被约束在氮周围而不能自由移动,D错误;

故选B。

13.B

A.中杂化的原子有C和O原子,1mol 中杂化的原子数目为3,A错误;

B.在冰晶体中,一个水分子与周围四个水分子形成正四面体结构,一个水分子可以形成四个氢键,而二个水分子共一个氢键,故一个水分子可形成二个氢键,1mol冰晶体中存在2mol氢键,故1mol 最多形成2mol氢键,B正确;

C.二氧化碳分子中碳的价层电子对数为2,22g的物质的量为0.5mol,则22g中心原子的价层电子对数为NA,C错误;

D.没有指明气体状态,则无法计算氢气体积,无法计算转移电子数,D错误;

本题选B。

14.D

A.中S的价层电子对数为3,没有孤对电子,VSEPR模型应为平面三角形,A错误;

B.黑火药属于易燃、爆炸类物质,应贴上和,B错误;

C.中键的形成:,C错误;

D.KOH溶液与Al反应生成四羟基合铝酸钾和氢气,强酸、强碱、可溶性的盐拆成离子形式,即,D正确;

故选D。

15.D

A.由低温相可推得:晶胞中有4个,2个,1个,所以该物质的化学式为,A正确;

B.低温相时,每个连有2个,1个,1个四面体空隙,配位数为3,B正确;

C.低温相晶体中一共有8个四面体空隙,占据了3个,因此占据了37.5%的四面体空隙,C正确;

D.高温相中2个,1个在四面体空隙中的位置不确定,但是比例是确定的,D错误;

故选D。

16.(1)

(2)增大接触面积,加快溶浸速率

(3)

(4) 4.7 、

(5)

(6)

(7)abc

向硫化锰矿(还含Fe、Al、Zn、Ni、Si等元素)和粉中加入硫酸“溶浸”,具有氧化性,二者发生氧化还原反应生成和S,同时溶液中还有难溶的及难溶的硅酸盐,则滤渣1主要为、S和难溶的硅酸盐;向滤液中加入,将氧化成,再向溶液中加入氨水调节pH将、分别转化为、沉淀除去,则滤渣2的主要成分是、;再向滤液中加入将、分别转化为、沉淀除去,则滤渣3的主要成分是、,最后向其滤液中加入碳酸氢铵“沉锰”得到沉淀,据此解答。

(1)锰为25号元素,基态锰原子的价层电子排布式为;

(2)硫化锰矿预先粉碎的目的是:增大接触面积,加快溶浸速率;

(3)“氧化”中将氧化成,同时被还原生成,反应的离子方程式为:;

(4)“调pH”除铁、铝元素,其pH应不小于、完全沉淀所需的pH且小于其它离子开始沉淀的pH,在pH=4.7时和沉淀完全,在pH=6.2时开始沉淀,则溶液的pH范围应调节为:4.7≤pH<6.2,由分析可知,滤渣2的主要成分是、;

(5)若“除杂”后滤液中,根据,则,,则;

(6)“沉锰”时和反应生成、和,反应的离子方程式为:;

(7)由结构式可知,则晶体中微粒间作用力有CO中碳和氧原子间的极性键、CO与Mn形成的配位键、Mn与Mn之间存在金属键,分子之间存在范德华力,但不存在离子键,故选abc。

17.(1) 低温 946 AD

(2) 12

(3) ② >

(4)

(1)①正反应气体物质的量减少,,,所以该反应在低温条件下更有利于自发进行;焓变=反应物总键能-生成物总键能,,,故答案为:低温;946;

②A.容器内的分压不再改变,说明的浓度不变,反应一定达到平衡状态,A项符合题意;

B.,不能判断浓度是否发生改变,反应不一定平衡,B项不符合题意;

C.反应前后气体总质量不变、容器体积不变,密度是恒量,容器内混合气体的密度不再变化,反应不一定达到平衡状态,C项不符合题意;

D.反应前后气体物质的量不同,容器内体系的混乱度不再变化,说明气体物质的量不再改变,反应一定达到平衡状态,D项符合题意;

故选AD;

(2)已知金属铑属于立方晶系,铑原子位于顶点及每个面的中心,则铑原子的配位数为12;根据均摊原则,晶胞中Rh的个数为,金属铑晶体的密度为。,故答案为:12;;

(3)慢反应决定总反应速率,上述反应机理中,速率控制步骤为②;根据盖斯定律①+②+③得 ,,故答案为:②;>;

(4)根据图像,反应达到平衡状态生成1mol ,则同时生成0.5mo 、消耗1mol 、消耗1mol NO,平衡时NO、、、的物质的量分别为1mol、1mol、0.5mol、1mol,压强比等于物质的量之比,平衡时气体总压强为kPa,该反应的,故答案为:。

18.(1)b

(2) 配位

(3) 溶液、稀盐酸

(4) < 金属阳离子氧化性强弱

实验:根据反应现象,溶液与溶液混合时先发生的反应是“配位”反应,生成;实验:溶液加入溶液,首先生成,水浴加热至以上,根据题给信息分析可知,接下来进行的反应方程式为:。据此分析作答。

(1)硫代硫酸根可看作硫酸根离子中的氧原子被硫原子替代的产物,中心硫原子没有孤电子对,而O的电负性大于S,提供孤电子对的能力比S弱,因此端基S原子提供孤电子对。

(2)①溶液和溶液混合后溶液先变成紫黑色,所以先发生配位反应。

②根据实验,稀盐酸和溶液是为了检验,猜测可能将氧化为:。

(3)①检验,需用溶液和稀盐酸。

②黑褐色沉淀部分溶于NaOH溶液,根据所含元素分析生成了S单质,发生反应:。

(4)实验Ⅰ中,生成后,片刻后溶液就发生了氧化还原反应;而实验Ⅱ中生成后,溶液在室温下可稳定存在,说明稳定性。根据氧化,易与发生氧化还原反应,从而不易形成稳定的配合物,因此与金属阳离子形成配合物稳定性的因素是金属阳离子氧化性强弱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录